360度摇青机——摇出一杯好喝又健康的茶

为了克服传统的滚筒式摇青机存在的投青量过多带来的摇青不匀、走水不畅、摩擦不充分、发酵较难控制的弊端,茶与食品学院茶学教师团队联合校外导师共同研发了360度球型摇青机。该设备设有内外两轴,内外轴电机通过涡轮蜗杆组合与内轴、外轴连接,当电机工作时,内外轴开始运动,从而达到球形外壳360度旋转运动,同时在送风管上加装导流板,球罐内部不同点的实测最高温度与最低温度偏差2K,气流分布均匀,保证摇青更均匀。

历时多年试验,证明360度球形摇青机在武夷岩茶关键工序做青环节中效果显著。通过感官审评、挥发性代谢组学分析、儿茶素组分测定、氨基酸组分测定等结果显示,品质均优于手工做青和滚筒做青,为武夷岩茶提质增效提供坚实的科技支撑。

图1-张渤院长和校外导师鲍忠兵带领团队成员观察360度球形摇青机做青情况

相比于传统的乌龙茶综合做青机,360度球形摇青机可实现内轴和外轴联合制动,完成罐体360°旋转运动,使茶青受力更均匀,有效避免青叶由于受到挤压而出现的“死青”问题。同时,相比于手工水筛做青,360度球形摇青机可实现单次装放超过100斤青叶。该机器可有效解决综合做青机做青不均匀及手工水筛做青产量小、人工成本高等武夷岩茶“卡脖子”问题。

图2-360度球形摇青机

茶叶感官审评专家小组对由相同青叶“水仙”和“肉桂”(萎凋程度一致)经不同做青方式(手工水筛摇青、综合做青机摇青机及360度球形摇青机)制作而成的成品茶进行多轮标准感官审评。结果显示,由360度球形摇青机制作而成的武夷水仙和肉桂在香气、滋味和叶底等方面均优于手工和综合做青机,综合评分最高。

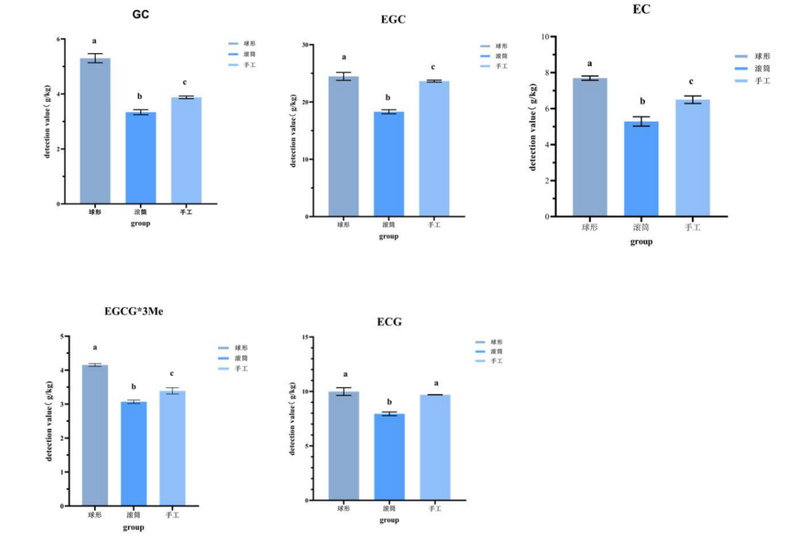

同时,团队对三款不同做青方式的武夷水仙成品茶开展了代谢组学分析。结果显示,在球形摇青机武夷水仙中,共鉴定到24个挥发性物质显著高于综合做青机及手工水筛制作的武夷水仙(Foldchange > 1.3、P < 0.05),部分物质被鉴定出具有愉悦的花香、果香、木质香等。如具有明显水果风味的反式-3-己烯基乙酸酯、3-甲基-丁酸-1-乙基-1,5-二甲基-4-己烯酯等;具有愉悦花香的物质如β-苯乙酸乙酯、10-十一烯酸、α-甲基-苯甲醇等;具有木质和辛香的甲酸异莰酯、大根香叶烯D、10-十一烯酸 a,4-二甲基-3-环己烯-1-乙醛等。儿茶素组分测定结果显示,GC,EGC,EC,EGCG*3Me的含量在球形摇青机武夷水仙中均显著高于滚筒和手工武夷水仙。23种氨基酸组分测定结果显示,球形摇青机武夷水仙中谷氨酸和茶氨酸含量均显著高于滚筒和手工摇青武夷水仙。以上物质的大量积累是构成武夷岩茶优异品质的重要因素。另外,值得注意的是,EGCG*3Me的保健功效较好,部分试验结果其保健功效要优于EGCG。

图3-3种不同做青方式武夷水仙儿茶素组分含量

该360度球形摇青机已经获得实用新型专利(一种360度茶叶摇青装置 授权公告号:CN 210184396 U)。360度球形摇青机的成功研发,为提高茶农收入,推动武夷岩茶高质量发展,助力武夷岩茶新质生产力发展具有重大意义。

来源:研茶与创新

如涉及版权问题请联系删除

序言:

熟知铁观音的人都知道,铁观音品质最好的有春秋两季,即“春水”和“秋香”。春茶铁观音口感比较厚重饱满,而秋茶铁观音则香气馥郁高扬,如梅似兰,或是栀子花,或是桂花,令人着迷。但数百年来,产自高山云雾缭绕中的铁观音,虽深受茶客喜爱,却如蒙了一片面纱,各种疑虑谣言加身,特别是其迷人的花香,经常会被怀疑是不是喷了什么香精,喝起来会安全吗?希望三爷能通过此篇让众卿了解铁观音天然花香来源中最为重要的工艺香和人文香。制作工艺的重中之重 - 做青发酵。青,指茶青,即从茶树上采摘回来的新鲜茶叶。做青一般有3个大步骤:晒青-摇青与静置-炒青。

→ 做青的大概流程

晒青

鲜叶从茶园采回来,进行适当的摊凉,散去积聚的热气水汽后,就要及时晒青。

晒青的关键是看天晒青,看青晒青。晒青要晒到软,叶片变得平滑不扎手,便要及时收进青房摊凉,为下一步“摇青”做准备。

→【做青最重要场所:青房】严格控制温度和湿度,以确保发酵时间和程度 (18~23度,湿度低于65%)

晴天正午,温度较高,则要摊厚 ,勤翻,以免晒死

晴天午后或者阴天,温度降低,则要摊薄,以免晒不透

茶青较嫩,则应适当摊厚,同样勤翻

茶青较成熟,则应适当摊薄

→ 摊平勤翻

→ 触摸感受

摇青

开青摇到活

第一次摇青一般叫开青,把晒软摊凉的茶青倒入摇青机中,轻摇3~5分钟,茶青重新“活”过来,表现是鲜叶重新硬挺,扎手。然后便要把活过来的茶青摊到竹“笳篱 ”上。茶青便开始静置走水发酵。在摇青的过程中,叶片相互摩擦,细胞壁破裂,氧化酶析出,而后在静置走水的过程中,营养物质开始随着水分从叶梗叶脉走向叶片,与氧化酶融合,进行氧化反应。

→ 晒软的茶青叶片耷拉下来

→摊凉的茶青倒入摇青机中“开青”

→摇活的茶青摊到竹“笳篱”上,开始走水发酵

二摇摇出香

经过1个半小时左右的静置走水发酵,水分散失,花香类物质浓度逐渐增加,铁观音的花香逐渐显现。

失水的茶青重又变软趴下,此时要进行第二次摇青。

第二次摇青时间比第一次略长。同样应摇到茶青复活为止。

→第二次摇青,趴下的茶叶又‘活’了过来,香气也慢慢地越来越浓

三摇摇出韵

摊青2~3个小时后经过第三次摇青,此次摇青是重中之重,要铁观音的韵味摇出来。

此次摇青比第二次时间更长,应边摇边闻,香气浓度达到最高点,而青生味尽褪,就应停止摇青,以免摇死,影响接下来的静置发酵。

第三遍摇完青后仍然把茶青摊到“笳篱”上,应厚摊,以保证茶青的发酵。

三遍摇青而后视茶青情况,考虑是否进行第四次,第五次摇青。一般讲来“三守一攻一补充”。摇青的过程交替重复至少3次,可能要5次,依实际情况而定。

摇青结束后,茶青便进入静置发酵的过程,持续8-10个小时,时机成熟,即可进行下一步“杀青”

→ 第三遍摇青过后,香气越来越浓,水分继续不断散失,红边逐渐显现

→ 红边明显,发酵完全的茶青,准备下一步的“杀青” (凌晨4点)

→ 鲜叶散失的水分凝结在青房窗户玻璃上

杀青

杀青,即炒青,用滚筒式炒青机,高温把完成发酵的铁观音炒熟。这一步起到承上启下的作用,即做青过程的终止,造型过程的开始。停止发酵过程,提升香气。为下一步的速包揉捻做准备。

此步骤一般在第二天的凌晨进行。

杀青时机的把握

一般要进行“望”“闻”“问“切” 四个动作。

望:看茶青状态,是否熟透,是否鲜活

闻:闻茶青香气,是否纯正,是否高扬,是否存有青生味

问:问左邻右舍,综合大家感官意见

切:取少量茶青用炒锅试炒试泡

→ 用力闻,用心闻

杀青过程

杀青现在一般用滚筒式液化气杀青机,温度一般设置在300-320度,时长视茶青情况而定,一般一次倒入20斤左右茶青,用时5-6分钟。在杀青过程中,要不断用手揉搓茶青,看是否炒干,炒熟,仔细听茶青的声音,沙沙声响变清脆时,便要及时停止杀青。炒过干,则会影响下一步的包揉成形。

→ “杀青”过程中,不断察看茶青状况。 “高温!!!非专业人士勿模仿”

→ “杀青”应炒熟,炒透,但不能炒焦

杀青过后,应迅速摊凉,然后摔青摔去红边,为下一步的“包揉成形”三爷戏茶 || 轻揉细捻,铁骨绕成观音形(铁观音包揉自然成形过程深度解析)做准备。

花香里的人文

同铁观音包揉成形过程一样,做青也是重体力活的付出,而且必须是茶师自身亲力亲为,难假借他人之手。一般每天做100斤毛茶,就得采5-600斤茶青,而这五六百斤茶青要从田间到院子,从院子到青房,从茶青架到摇青机,又从摇青机到茶青架,隔天从茶青架又到杀青机,腾挪转移,尽管做茶季节,山上天气已开始转凉,但每一套程序下来,茶师扔是汗如雨下。

→每一个经验丰富的茶师,都有一双这样浸透了汗水和茶汁的手,黝黑发亮,关节微微有点变形,看似粗糙不堪,却又灵活敏感,通过触摸,敏锐掌握各种时机

做青发酵,看似简单,实则复杂多变,全是“人”的因素。除了体力的付出,更要靠茶师本人的各种感官体验,观察,触感,嗅觉,诸多细节,无法量化,更没有具体的准则。而制作全程,一环紧扣一环,无法逆转,无法修正,因此,这极大地考验了制茶师傅的经验智慧。如果说包揉的过程旨在做出铁观音的外形的话,那么 做青的过程,直接决定了铁观音的内在品质,是真正匠心的体现。

上文讲述的只是一般做青流程,而在实际操作的时候,不同的茶农,都有自己的做青习惯和风格。有人喜欢发酵温度较高;有人喜欢重摇青;有人喜欢轻摇青;但不管哪一个环节发生了变化,其余环节亦要做相应的调整,方能在铁观音的香气和口感里找到平衡。一般香气高扬,则容易导致口感寡淡;而口感厚重,则容易导致香气低迷,二者如鱼与熊掌,不可得兼,只能努力找到平衡点。这其间,最关键的,就是每一个做茶人的精益求精的“匠心”精神。

→少年不懂铁观音,再懂观音不少年。每一季茶,都是一次从肉体到灵魂的修行。

正文完

2021年3月,习近平总书记在福建考察时强调,“要把茶文化、茶产业、茶科技统筹起来”“深入推进科技特派员制度,让广大科技特派员把论文写在田野大地上”。科技特派员制度发端于福建南平、燎原于全国,从诞生之初就为解决“三农”问题提供了强大的动力支撑。福建省以科技特派员制度为切入点,围绕强化茶科技、支撑茶产业、引领茶文化的工作主线,努力开拓“三茶”统筹发展的新局面,为乡村振兴、共同富裕的实现打下了坚实基础。

强化茶科技

茶叶是福建省特色经济产业之一,更是富农兴农、乡村振兴的支柱产业,而茶园的科学管理和茶叶的科学种植则是稳固这一支柱产业的根基。随着茶叶种植规模的不断扩大,化肥使用超标导致茶园土壤板结、农药使用过量导致茶叶农残超标等问题日益凸显。如何在保证茶叶较高产量的基础上,对茶园加强科学管理、药肥精准施控,成为提升茶叶品质的关键,也是科技特派员们在茶产业发展链条上首要解决的问题。

“在肥料施用方面,我们向茶农积极推广茶树专用有机肥料,制定合理的肥料配比,在减轻化肥对土壤带来的伤害的同时,提升茶叶品质和稳定产量。”武夷学院茶与食品学院副院长、茶叶科学研究所副所长、燕子窠生态茶园模式科技特派员服务团队主要负责人叶江华说道,“在茶园杂草清理方面,我们建议茶农使用除草机清理杂草,有条件的还可以采取挖茶山的形式除草,挖茶山不仅可以有效降低农药使用量,还能疏松土壤、改善土壤透气性和透水性,促进茶树根系更好地生长。”

在一座座连绵起伏的茶山上,不同品种的茶叶生长在几乎相同的自然环境中,如何在同样的自然环境下种出品种各异、特色迥异、质量兼备的茶叶呢?“我们会根据不同品种的茶的生长特性和茶园地形来种植,也会对同一片茶山上不同区域的土壤肥力、pH值等进行检测。比如,小乔木型、大叶类的水仙茶树,相对其他品种茶来说更喜阴耐湿、对肥料需求也更足,种植时我们比较注重深沟栽植、适当稀植和多株定植,肥料施用量也会更多。而肉桂茶树属于灌木型、中叶类,种植时更注重土壤土质疏松、通气性强的特点,在肥料施用上多以饼肥为主。”叶江华介绍道。

随着茶科技的不断创新,茶叶新品种不断涌现,不但拓宽了茶叶市场,丰富了相关企业产品类型,还给广大消费者带来了更多饮茶选择,给茶产业注入了强大的发展动力。“近年来,福建省农科院茶叶科学研究所一直在大力推广黄观音、金观音、瑞香、金牡丹等茶树新品种,这些品种是杂交后代中选育而成的无性系茶树新品种,由于香气浓郁且味道独特而备受市场欢迎,相对较高的经济价值也颇受茶农喜欢。”叶江华介绍道。

企业最贴近市场,看到新品种在茶叶市场上的潜在价值及优异表现后,一些企业开始联合科技特派员积极开展茶叶新品种开发。叶江华说:“以武夷山香江茶业有限公司为例,该公司对茶叶新产品的开发非常重视。他们在武夷山原生茶种最为丰富的鬼洞区域建立了茶树种质资源库,积极组织科技特派员开展连续多年的茶树种质选育、试制性研究,筛选出其中一些优秀的茶树种质进行扩繁,从而得到新品系产品原料。该公司开发的优质茶品‘十二名丛’系列和‘武夷岩茶王’,就是这样得来的。”

为实现茶科技的不断创新和可持续发展,为乡村振兴战略增添助力,武夷学院组建了一支以大学生为主的“茶小科”团队。“小小科特派们奔走在田间地头,结合自身所学在茶农、茶厂、企业与高校、教师、技术专家之间架起了沟通的桥梁,解决了各方之间信息渠道不畅、沟通效率低下等问题。在指导茶农施肥、普及茶叶知识等方面,他们也发挥了重要作用。”叶江华说道。

在科技特派员们的带领下,“茶小科”团队的足迹遍布武夷山市吴屯乡、上梅乡、五夫镇等7个乡镇的37个行政村,帮扶224户茶农。通过线上直播等多种销售渠道的开拓,帮助茶农解决茶叶销售的终端问题,共计带动茶农增收169.76万元。他们用行动践行了新时代大学生的初心和使命,为助力乡村振兴贡献了青春力量,也为今后成为一名真正的科技特派员打下了坚实基础。

支撑茶产业

2021年,福建省茶产业全产业链产值高达1400亿元。全省干毛茶产量48.8万吨,茶园平均单产达140.1公斤/亩,茶树良种覆盖率达96%,以上各项指标均位居全国第一。同时,福建省还以5.1亿美元的茶叶出口额,成为各省茶叶出口第一;茶叶进口额4431万美元,进口量1.2万吨,成为2021年各省茶叶进口额第一。

在武夷山市武夷茶文化研究院院长、福建饮享科技有限公司董事长邵长泉看来,我国复杂多样的地形地貌造就了品种丰富的茶叶,不同区域产出的茶叶具有其明显的地域特色。这种特色在丰富了我国茶品类的同时,也带来了茶产品难以标准化推广和工业化生产的问题。

“由于茶叶具有农产品的天然属性,许多半成品茶都是由茶农手工制作或在自己的小作坊里完成的,但要生产出标准统一的茶产品,必须要做到全流程、大规模工业化生产,而我国茶产业的工业化生产还不够完善。”邵长泉说道,“我国茶叶品类繁多、个性化太强但标准化不足,同时,工业化的不足又会影响到标准化的完善,标准不统一就难以复制、推广出色香味完全一致的茶产品,从而影响到茶产业的发展壮大。”

“工欲善其事,必先利其器。”制茶设备的升级与智能化,显然是突破茶产业工业化生产不足和标准化不足瓶颈的重要手段。为积极探索茶产业的工业化生产和标准化建设,进一步提高茶产品制作品质,科技特派员们在茶叶制作设备的改良升级上开展了大量研究。摇青是茶叶制作中的一道重要工序,这道工序关系着茶叶最终香气、汤色的呈现,因而在茶叶制作过程中十分重要。目前,市场上的主流摇青机是“筒式摇青机”,而这种摇青机最大的缺点在于摇青不均匀,会直接降低成品茶的品质。

“武夷学院成立了专门的科研团队对摇青机器进行了改良升级,发明了360度球型茶叶摇青机,摇青更均匀充分,青叶走水顺畅,茶青发酵时红边均一,同时也提高了毛茶制优率。这种新型摇青机解决了传统摇青机摇青不均匀、人工摇青费时费力的问题。”叶江华介绍道“,目前,该摇青机已经在武夷山市和祥茶业有限公司、武夷山顺芳园茶叶有限公司等茶企投入使用,有力的保障了成品茶的品质。”

“此外,在萎凋机、烘焙机、揉捻机的改良升级方面,科技特派员服务团队里的老师们还与企业积极开展合作。例如,与福建智云动能智慧科技有限公司合作开发的自动揉捻机,为这一制茶设备植入了‘芯片大脑’,这一数字化改造在降低工人劳动强度和企业用工成本的同时,提高了制茶效率、保证了茶叶品质。”叶江华介绍道。

邵长泉认为,目前有关茶科技与茶产业的研究主要聚焦于种植和生产,但从“茶园”到“茶杯”的“最后一米”——冲泡这一环节,目前尚未得到足够的重视。而这恰恰是事关茶产业能否发展壮大、茶文化能否得以广泛普及的关键一环。

叶江华老师指导茶农种植茶叶

“茶叶从最开始的种植到中间的加工制作,一些无法避免的因素会对茶叶最终呈现出来的品质造成一定影响。同时,不同茶叶品种需要不同的水温、茶水比例、冲泡时间等饮茶技术,才能完美呈现出一杯高品质的茶饮,喝茶成为一项‘技术活’。这些因素都阻碍了茶产业的发展壮大和茶文化的普及推广,因此我们尝试从冲泡这一茶产业链的最后一个环节来提高茶叶品质。”邵长泉介绍道,“饮享科技公司与福建省茶科技研究院联合组建了一支由科研院所、高校、企业各方力量共同参与的科研团队,研发出一款解决泡茶问题的智能设备‘茶魔方’,不管冲泡哪种品类的茶,‘茶魔方’都能自动匹配最适宜的冲泡程序,泡出一杯色香味标准化的茶。‘茶魔方’的问世使喝茶这件事变得更为简单,有效地推动了茶叶在年轻消费群体中的普及,加强了茶文化的传播。”

引领茶文化

我国是茶树的原产地和世界茶叶生产大国,在饮茶一事上更是可以追溯到几千年前,而在漫长的岁月长河中形成的茶文化,反映出中华民族璀璨的文明和厚重的历史。2022年,中国传统制茶技艺及相关习俗,被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录。在蓬勃发展的新时代,茶文化的创新发展在不同群体中有不同的普及重点。

叶江华认为,面对茶的种植、加工和销售整条茶产业链上的相关从业者,茶文化弘扬要多从科学的角度对其加以阐释。只有更为理性客观、条理清晰地介绍,才能更好地向他们普及茶文化,从而有利于他们对茶工艺的理解,进而提升茶叶品质。

“我们面向茶农、茶商等群体开展了一系列与茶相关的讲座与培训,这些培训有利于茶农及制茶人员对茶工艺、茶文化的理解与传承。”叶江华说道“,比如,在传统的手工制茶过程中,师傅会告诉徒弟制茶需要一道做青的工序,但做青过程中多次摇青的力度和静置的时间不同,做青师傅却常常讲不出道理来。而我们会从科学的角度告诉他们,这种不同是为了让茶叶充分摩擦碰撞,促使茶多酚氧化等,从而引起复杂的化学变化,形成这一品类的茶特有的色香味。”

如何向大众推广茶文化,让年轻人更容易接受茶叶这一古老饮品,成为茶产业能否实现可持续发展的关键。邵长泉认为,在茶叶的消费端,茶文化的弘扬要更加通俗才能更好地贴近人们的生活,茶文化才会更好地被传播和接受。

“我们可以通过出版物、线上讲座、线下沙龙等形式,从茶产业发展历史、科学饮茶知识、与茶相关的趣味故事等方面着手向大众推广茶文化。虽然茶楼的茶艺表演、茶道展示等形式也是弘扬茶文化的一种途径,但仍要重视茶文化的通俗化解读,茶文化越通俗易懂越容易被大众接受。”邵长泉说道,“茶文化的推广还要多强调茶的科学性与功效性,祛除浮夸的茶文化,让茶文化回归茶本真。”

近年来,随着文创产业的高速发展,文创产品市场规模不断扩大。作为文化传承的载体,这种将传统文化元素与现代创意设计相融合的形式,不仅深受大众的喜爱,更是一种文化与经济的“破壁”尝试,在宣传特定文化的同时带动了当地相关产业经济的发展。

“科技特派员队伍中除了茶科技、茶产业相关的专家,还有一些文化创意设计方面的老师,他们会带领相关专业的‘茶小科’对接一些企业,承接企业标识设计、宣传片拍摄、礼品盒设计等文创工作。尤其近几年文创市场的火热表现,直接带动了企业对文创人才的需求。随着电商平台的兴起,一些茶农也会创立自己的茶叶品牌,他们也会需要一些文创设计和宣传,学生们不但免费帮他们策划设计,还会帮他们在网上销售茶叶。”叶江华说道,“这些文创产品的开发设计,都直接或间接的加强了武夷山地区茶文化的弘扬与对外宣传。”

为进一步强化茶科技、支撑茶产业、引领茶文化,福建省科技厅通过创建茶科技研究院、打造人才智库、加强成果转移转化、优化服务引导等措施,组建了若干茶科技创新公共服务平台,集聚了200余名茶科技专家,推动了数十个项目对接,大力支持茶产业关键共性技术攻关。在福建省茶产业各主体力量的努力下,茶叶已经从种植到加工再到走向市场,初步形成了茶科技、茶产业、茶文化统筹发展的完整产业链条,实现了茶企增效、茶农增收的目标,打牢了福建省乡村振兴的产业基础。

作者:本刊记者陈文华

来源:《中国农村科技》2023年第5期,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除