本文作者:陆鹏LuPeng,Ph.D.东京大学农学与生命科学研究科应用生命化学专业博士后

最近,我在豆瓣读书上看到了一本评分高达8.0分的书,是由浙江大学茶学系王岳飞教授和徐平老师编写的《茶文化与茶健康》。该书于2014年1月首次出版,经过修订后又在2017年9月出版了第二版。从大家的留言可以看出该书在饮茶爱好者中的评价非常不错[1]。

茶叶为“万病之药”?查证过吗?

我本人也十分喜欢王岳飞教授有关茶学概论的大学网络公开课[2]。在听课的过程中,我学到了不少关于茶叶相关的生化知识。王岳飞教授也是我本人十分尊敬的一位教授,他在园艺学领域的研究颇有价值。但是,当我看完《茶文化与茶健康(第二版)》的第五、六、七章之后,我觉得其中有一些地方与我自身的想法不太一样。因此,我想借此机会谈一下我自己的浅见。

《茶文化与茶健康(第二版)》的第五、六、七章的标题分别为“茶食品与保健品”、“茶为‘万病之药’”、“茶保健九大功效”。主要内容为介绍茶叶的保健效果。行文方式对读者来说十分亲切,使人有非常良好的阅读体验。不过令人遗憾的是,在通篇阅读之后,所有的关键论证部分都没有标注明确的信源,这大大降低了文中论点的可信程度。读者如果想要查证其观点的正确性也变得十分困难。其中有一些论述也有待商榷。下面我们就第六章“茶为‘万病之药’”为例(《茶文化与茶健康》第二版,第54页),做一个详细的剖析,也希望大家在听完我的浅见后能自己思索一下。

万病之药查证信源

王岳飞教授在第六章开篇说:“茶为什么可以叫做‘万病之药’?大家知道如果一个药是‘万病之药’,如果我说我这个药能够治百病,那一定是狗皮膏药、假药,对不对?你这个药什么都能治那肯定谁都不信,但‘茶为万病之药’这句话绝对正确。怎么去理解这句话?先来了解一下‘茶为万病之药’这句话的历史回顾,然后再了解“茶为万病之药”的理论依据是什么。”

我的观点是:任何药物对某种疾病是否有效,最直接简单的科学证据就是去看权威期刊发表的临床医学论文。就算没有临床研究,至少也得引用经过科学界同行审评后发表的学术论文来进行论证。某项药物的有效性,只能通过科学实验来证明。悠久的历史文化和人们对它的情感都是过于主观和片面的。如果你同意我的观点,那么我们就一起来看看“茶为‘万病之药’”的论证。

【原文1】:

茶叶在我国最早作为药物使用,以前把茶叶叫茶药。最早的药理功效的记载是在《神农本草》里面茶的起源部分。这里面说神农“日遇七十二毒,得茶而解之”。到了汉代就把它当成长生不老的仙药。医圣张仲景在《伤寒论》里面有关于茶的评论“茶治脓血甚效”。名医华佗也讲了一句“苦茶久食益思意”,就是说茶对身体有很大的好处。唐代陆羽在《茶经》里也记载了很多茶的功效。所以在唐朝以前的人就认识到茶的功效不少,不仅可以让我们提神、明目、有力气、精神愉快,还可以减肥、增强思维的敏锐度等。那么宋代以后,关于茶功效的记载就更加深入了。像苏东坡的《茶说》、吴淑的《茶赋》、顾元庆的《茶谱》,包括李时珍的《本草纲目》里面都描写到茶的功效。

【查证1】:

已经有农业考古学者指出,《神农本草》里根本没有真正记载过神农“日遇七十二毒,得茶而解之”的语句[3],[4],[5],不过这不是我们今天关注的重点。

我认为这一段文字有以下两点主要问题:

1,企图在古文中寻找答案;

2,树立无关权威。

咱们先讨论第一个。文中引用了张仲景在《伤寒论》中的一句“茶治脓血甚效”;华佗的一句“苦茶久食益思意”;陆羽的《茶经》以及李时珍的《本草纲目》等等。这些文献的记载应该是没什么问题,但是我们必须清楚的认识到中国的古代并没有科学思维,一般是基于个例的主观推测。古代医书中的记载本身就需要通过现代科学来验证。仅仅因为茶叶的功效在古代文献中有所记载就得出它确有这些功效的结论,这样的论证并不可取。

至于第二点,如果引用张仲景、华佗、陆羽、李时珍等古人的理由是他们与医学相关的话,那么引用苏东坡、吴淑、顾元庆等文人的作品就不太能够理解了。就算是一位科学家,不管他的名气有多大,在他擅长的领域之外,都有可能犯常识性的错误。古代的这些文人虽然名气很大,但是都是与医学不相干的名人。如此树立无关权威,似乎透露着这么一个信息:让大家认为古代名人们都说喝茶有这些功效了,你还不信吗?但是我们必须认识到,文人也只是文采好,对茶叶的功效怕是没有什么研究,文人的记载并不能证明茶叶就一定具有那些功效。

【原文2】:

茶的功效在《本草纲目》里面有记载:“茶苦而寒最能降火”。“火”会引起身体很多问题。那么像日本种茶的鼻祖——荣西,“茶禅一味”是他提出来的。他在《吃茶养生记》里面讲到“茶者养生之仙药,延龄之妙术也”。他觉得茶能够养生,能够延长我们的寿命。茶刚开始传到欧洲去时,它不是放在食品店、茶叶店里卖的。它是放到药房里卖的,它是作为一种药去卖的。

【查证2】:

这段论证原文比较散,我按顺序依次发表一下我的浅见:

1,本草纲目的例子,我的理解是,“火”会引起身体很多问题,茶叶能降火,所以茶有很多功效,是“万病之药”。上火是一个我们经常听到的比较神秘且不能被定量的一个概念。为此我去查了一下中医对于火的描述。根据全国中医药行业高等教育“十三五”规划教材《中医学基础》关于热(火)邪的记载:凡致病具有燔灼、炎上、急迫基本特性的外邪,称为热(火)邪。热邪,又称温邪、温热之邪。热之极则为火。温、热、火邪三者仅程度不同,没有本质区别。然而热(火)邪只是中医学中致病“六淫”中的“一淫”。“六淫”中其他的致病因素还包括“风邪”、“寒邪”、“暑邪”、“湿邪”和“燥邪”[6]。茶叶能不能降火我不知道,不过就算能降火,那么茶叶是否也能治疗其余“五淫”引起的疾病呢?

2,日本荣西法师的例子也涉及树立无关权威。我们知道,哪怕是在当代,医学知识的更新换代都是非常快的。一名老医学专家的个人观点如果没有经得住同行审评,也是不能被科学界所认可的。日本荣西法师虽然有名,但是他个人对茶叶能够延长寿命的观点,也仅仅只是他个人的观点。并不能因为他有名,就用他说的话来论证茶叶能够延长人们寿命。

3,欧洲人把茶叶当药的例子。我不否认茶叶有一定的药用价值,但不能证明茶叶是“万病之药”,这过于夸大茶叶的功效。

【原文3】:

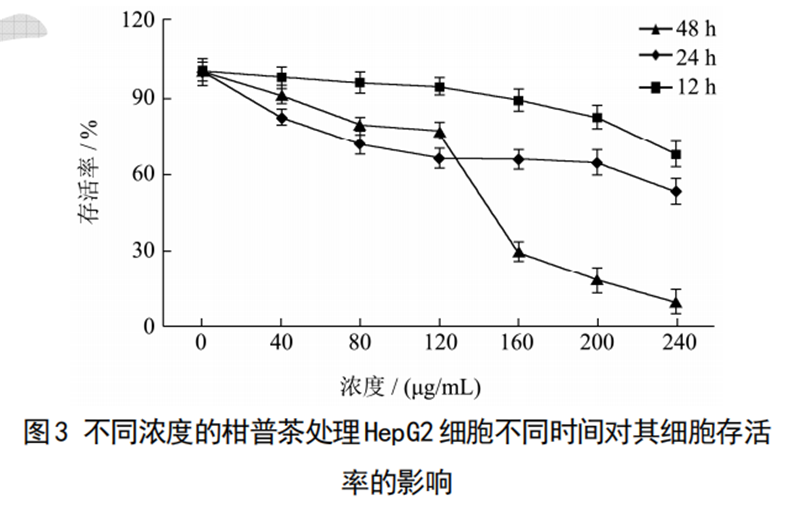

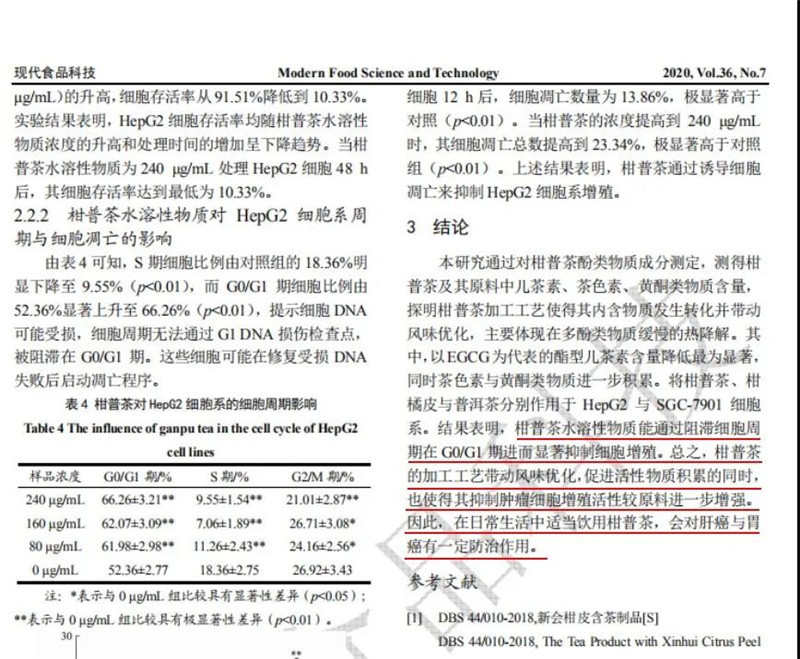

20世纪80年代以后,再次出现了研究茶的高潮,因为日本科学家最早揭示了茶里面的茶多酚能够抑制人体的癌细胞活性。所以从那个时候开始,研究茶的科学家越来越多了。浙江中医药大学的林乾良教授总结了很多的文献,把茶的传统功效归结为让人少睡、安神、明目等24项。从这些总结来看,茶真的可以预防治疗很多的疾病,这句话“茶为万病之药”应该是非常正确的。

【查证3】:

这段话其实已经不证自明了。林乾良教授总结了24项茶叶功效。我认为与其称“‘茶为万病之药’应该是非常正确的”,这24项就包含了人类所有的疾病了吗?我实在无法理解怎么就“非常正确”了,不如展开介绍林乾良教授总结的24项有限功效

【原文4】:

现代医学又证明了整个论断,像我们现在中外营养学家评的“十大健康长寿食品”、像中国的《大众医学》2003年评了一个“十大健康食品”里面都有茶叶。美国的《时代周刊》和《时代》杂志都把茶作为最好的抗氧化食品或者营养食品去推荐。德国的《焦点》杂志把茶列为十大健康长寿食品。而且绿茶有神奇的功效,它能够防止动脉硬化、防止前列腺癌、能够减肥、能够燃烧脂肪。茶的这些功效在其他中外文献中都有论及。现在全世界对茶与健康关系的关注度越来越高。很多科学家在研究茶跟健康的关系,从1985年到今天世界上有茶与健康关系的文献数量越来越多。1985年只要三五篇,到2005年就有500多篇,现在有1000多篇。这表明全世界科学家都在关注茶的健康作用。

【查证4】:

这一段开头虽然说了“现代医学又证明了整个论断”。但是下文的例子中没有一个是现代医学的相关的。中国的《大众医学》,美国的《时代周刊》和《时代》以及德国的《焦点》都不是科学界广泛认可的现代医学领域权威期刊。而且就算这些杂志的报道是可信的,他们也仅仅刊登了茶叶的有限功效,而并不是把茶叶报道为“万病之药”。比如:美国的《时代周刊》和《时代》报道了绿茶的抗氧化功效。德国的《焦点》杂志报道了长寿。《大众医学》2003年评了一个“十大健康食品”里面都有茶叶”就更有意思了。按照这个逻辑是不是当年同样被评为“十大健康食品”的花椰菜等十字花科蔬菜;牛奶、酸奶;海鱼;番茄;黑木耳、松蘑等菌菇类;胡萝卜;荞麦(燕麦);禽蛋蛋白[7]都能被称为“万病之药”了?

原文段落最后提到了研究茶叶的论文越来越多,这固然是一件好事。但是我们仔细分析一下就可以意识到,随着教育和科技的发展,大部分研究领域的论文都会只增不减,研究茶叶的论文多了,并不代表茶叶就是“万病之药”。茶叶的功效是一个客观实在。有什么效果就是什么效果,这与发表论文的数量有什么关系呢?

【原文5】:

第二方面我们要了解一下茶为什么可以叫做“万病之药”。它的功效成分很多,茶里面有茶多酚、氨基酸、咖啡碱,对人体的身体功能有很多的好处,所以有人把茶树叫做合成珍稀化合物的天然工厂。这个茶树长成以后,你把叶片采下来以后,可以作为一个药物去使用。有人甚至把茶里面的茶多酚叫做“第七营养素”。我们知道食品有六大营养素,现在有人把茶多酚提高到这个高度了,表示茶的功效与人体健康的关系非常大。现代医学有一个学说叫做“自由基病因学”,它可以解释“茶为万病之药”的说法。

【查证5】:

“有人把茶树叫做合成珍稀化合物的天然工厂”,“有人甚至把茶里面的茶多酚叫做‘第七营养素’”。如果王教授是写散文,我没意见。但如果是严肃的论证,这种“有人”实在太不严肃了,你至少应该告诉我们到底是什么人吧?否则我们如何知道这个“人”是不是某个茶叶厂的厂长呢?某人有比较新颖的观点这本身并没有什么不可以,但是不管是谁提出的科学观点,都必须经过科学界的同行审评才能被广泛认可。至少到目前为止,没有某一个国际权威机构和国家级组织把茶树叫做合成珍惜化合物的天然工厂,也没有把茶里面的茶多酚叫做“第七营养素”。这怕只是“某人”的一厢情愿。

自由基病因学也检索不到,所有的词条均来自于王岳飞教授本人。因此,自由基病因学也并不是广泛认可的一个理论。只怕是故意创造听上去高大上的词汇提升所谓的可信度。

科学精神证据为王

其实这本书的第五、六、七章充斥着大量类似的论述。时间有限,就不一一列举了。写在最后,我觉得科普文不能因为读者是小白,就丢失了科学精神和论证的逻辑。作为科研工作者所创作的科普文更应该摆事实讲证据,否则不仅起不到科普的效果,反而愚弄了大众,岂不贻笑大方。

参考信源:

[1]https://book.douban.com/subject/25808052/

[2]https://www.icourse163.org/course/0901ZJU181-1206695831

[3]林乾良.神农得茶之说不可信[J].中国茶叶,2013,35(06):37-38.

[4]陈椽.《“神农得茶解毒”考评》读后反思[J].农业考古,1994(04):187-189.

[5]周树斌.“神农得茶解毒”考评[J].农业考古,1991(02):196-200.

[6]谢宁.中医学基础.中国中医药出版社(新世纪第四版),2016,p190

[7]http://unn.peopledaily.com.cn/GB/14739/22118/2216932.html

前段时间,一篇关于“绿茶会伤胃吗”的文章,引起了笔者的注意。

“绿茶刺激胃”是一个常识。

然而常识,常常让我们忽略了它存在的合理性。

于是,怀着学习的目的,打开了这篇阅读量上万的文章——

一年四季都喝绿茶会伤胃吗?听听浙大茶学教授、博导怎么说

如上图,文章聚焦了两个常见说法,王岳飞教授、博导在咨询中对这两个说法分别做了回答。

然而,王岳飞教授所表达的一二观点,与笔者的认知有所不同。因此,难免无知者无畏,在此与王教授一起交流探讨。

划重点:

首先,上图划线部分的表达,难免让人联想到“甩锅”这个网络流行语。

再者,素以科学的严谨精神为己任的茶叶界“学院派”,讲出如此“江湖风格”(仅相对于科学的严谨而言,“江湖”一词本义非褒非贬)的话,也恰恰缺失了科学的精神。

文中以对话的形式展现,多口语化表达,后又经访问者转化为文字,也许离最初的表达已有所偏差。在讨论中我们不必斟酌每一句话在文法上的严谨性,因此这个表达不做继续讨论。

随后,王教授用较长的篇幅,“从现代科学的角度”,解释了产生“绿茶伤胃”这个现象的原因:咖啡碱。

延续前文风格,王教授的观点是:咖啡碱刺激了胃不好的人的胃,而不会伤健康的胃。

我们依然不讨论这种“江湖风格”表达的臧否。

在“现代科学”的层面上讨论,会更容易些。

很明显,王岳飞教授认为,在现代科学层面,“咖啡碱”和“刺激胃”这两件事有较大的关联性。

是

真

的

吗

?

【百科】

咖啡碱,亦称咖啡因,普遍存在于在茶叶、咖啡、可可等饮料中,是一种中枢神经兴奋剂,能够暂时的驱走睡意并恢复精力,临床上用于治疗神经衰弱和昏迷复苏。

茶叶和咖啡含有相同的物质,咖啡碱。

科学家们一度关注了“咖啡刺激胃”的现象。

来自医学权威杂志《柳叶刀》,在“Gastro-oesophageal reflux disease(胃食管反流病)”的论文中,引用了《美国胃肠病杂志》一篇“咖啡降低下食管括约肌压力”的论文。

论文指出,

无论是酸性还是中性咖啡,无论是对于健康人还是反流性食管炎的患者,无论他们是空腹还是非空腹喝咖啡,都会造成括约肌压力降低,从而造成反流性食管炎。

总结,咖啡也许会使得下食道括约肌压力降低,从而造成胃酸反流或恶化胃灼热。

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7002705?dopt=Abstract 论文链接)

是的,咖啡刺激胃。

那么,咖啡中什么物质在刺激胃?是咖啡因吗?

《新英格兰医学期刊》 (The New England Journal of Medicine),发表的一篇名为“Gastric Acid Secretion and Lower-Esophageal-Sphincter Pressure in Response to Coffee and Caffeine(咖啡和咖啡因对胃酸分泌和下食道括约肌压力降低的影响)”,做了一个很有针对性的实验:

选取未患胃病的人员,比较:咖啡因、普通咖啡、去咖啡因的咖啡,这三者对于胃酸分泌和括约肌压力的剂量反映。

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1177987 论文链接)

实验中观察喝下一杯咖啡后的胃酸反应:

咖啡因组人体反应数值最小,普通咖啡和去咖啡因的咖啡相似,人体胃酸反应值更大。

其次,下食道括约肌压力的反应:

咖啡因对括约肌压力变化影响最小,普通咖啡和去咖啡因的咖啡,对括约肌压力变化影响明显。

总结:即使脱了咖啡因,咖啡依然刺激胃。咖啡刺激胃,与咖啡因关联性很小,咖啡本身还包含其它刺激因素。

综上所述,“咖啡碱”和“刺激胃”这两件事并没有很大的关联性。

值得注意的是,两篇文论均关注到了健康的胃在实验中的反应,健康的胃在胃酸分泌和下食道括约肌压力两方面都受到明显的影响,即被刺激到。

所以,王教授,您好像普及了一个假的“科学常识”。

不

要

停

到底是什么物质在刺激胃呢?

咖啡依然是茶叶的突破口。

以下是推理与猜想(因暂未查询到关联性强的文献资料)——

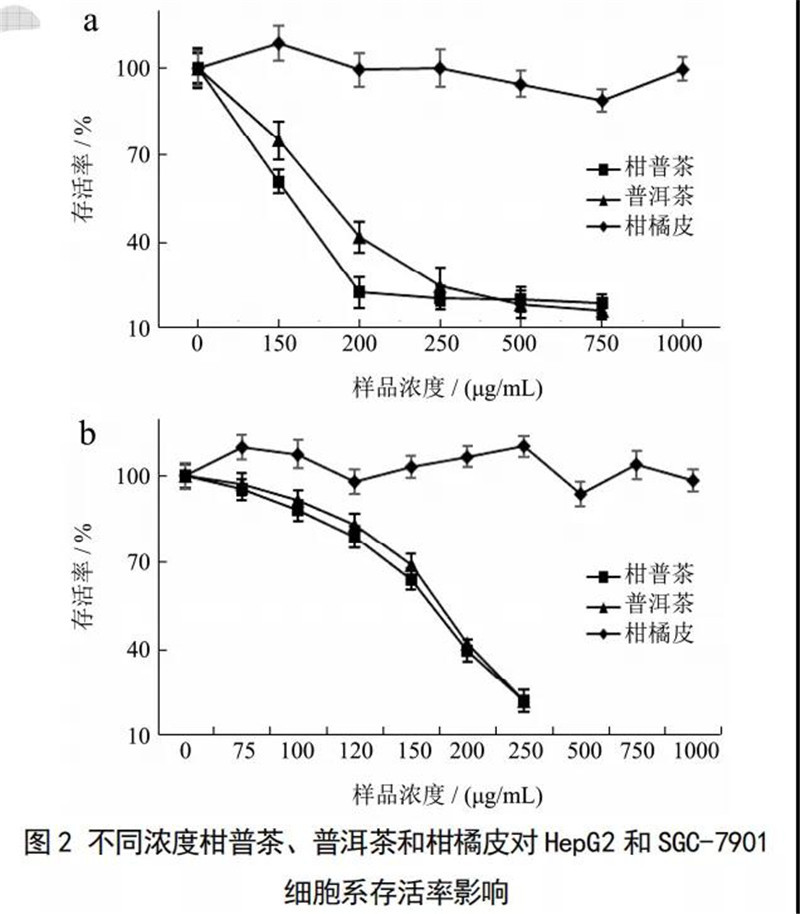

有一种物质,共同存在于咖啡、茶叶、红酒中,那就是单宁(单宁酸)。它的另外一个名字我们更熟悉:多酚类→→茶多酚。

咖啡内质成分图

(单宁酸含量是咖啡因的4倍)

茶叶内质成分图

(茶多酚的含量是咖啡碱的10-20倍)

葡萄酒内质成分图

(酚类/单宁含量较多)

此外,还有柿子、酸枣、山楂、白薯等水果。

关于单宁/单宁酸/鞣质/酚类/多酚类/茶多酚(是的,它们是同类)的生理活性,尤其值得我们注意:

单宁与胃粘膜蛋白发生作用产生沉淀,降低胃蛋白酶活性,刺激胃酸分泌过多,反映出刺激胃的现象。(关于单宁的论文研究有很多,各大科普网站均可下载查阅)

绿茶中的多酚类以单宁前体(儿茶素)和低聚缩合单宁为主,它们是刺激胃的。过量饮用和不适宜季节饮用,是会伤害胃的。

更通俗的说法是,绿茶是具有寒性的。

随

之

而

来

第二个问题:为什么说绿茶刺激胃,红茶就不会刺激胃了?

简而言之,这是单宁前体、低聚缩合单宁和高聚缩合单宁的差别。红茶中含有更多的高聚缩合单宁(茶红素),以大分子的形式与蛋白质结合较强而产生覆膜,保护胃壁免受胃酸分泌过多的伤害。(篇幅所限,不再继续展开)

以上仅是我对这个问题浅显的认知,如有不到之处,还请大家原谅。

随着科学的进步,期待茶叶胃肠生理反应研究的深入,让我们对这个常识了解的更为清晰。能够更加科学的饮茶,享受喝茶的美好的同时,能够更好的保护自己。

文字原创,喜欢请转发!

图片来自网络或朋友圈。

如有侵权,请联系我们。

我们还写过:

从茶性到茶叶养生

央视:洗茶可以洗掉茶叶上的农药残留吗?

一杯有机茶的距离:脆弱而珍贵

流水向东去,诗茶趁年华

一两春茶一两金?春茶为什么这么好?

文人壶的巅峰:曼生十八式铭文详解

年轻的茶科学

欲知更多,敬请关注:

【茶人茶话】

爱茶人的圈子

茶人们的话语平台

科学与趣味性兼备

帮您解决茶的问题

长按二维码,关注“茶人茶话”

欢迎投稿

mandziq@126.com