“开门七件事,柴米油盐酱醋茶。”

在中国人从古至今的饮食结构中,茶占据了除一日三餐外最重要的地位,也是中国饮食的最重要代表之一。

然时过境迁,现如今,沏一壶好茶,通常会被定义为广大中老年群体的嗜好;与之对应的,传统的中式茶叶,其受欢迎程度不仅比不上咖啡,也远不如新茶饮。

这一边,网红茶饮店的代表之一——奈雪的茶已于今年6月在港交所上市;另一头,“茶叶第一A股”却迟迟悬而未决。

近年来,安溪铁观音集团、信阳毛尖集团、四川竹叶青茶业、杭州龙井茶业集团、华祥苑等多次冲刺A股IPO,均铩羽而归。目前,八马茶业等的IPO进程还在漫漫途中。

同样身为饮食国粹中的一员,为什么白酒受到了无数资本的青睐,而茶叶却显得落寞许多呢?茶叶行业的发展面临着怎样的束缚?茶企都在哪些方面做了突破性的尝试,又将如何继续发展呢?

茶,似酒非酒

“迎客以茶,送别以酒”。

从产品属性来看,茶叶确实与白酒与许多类似之处,具有消费和社交的双重属性,而两者的高端品种也始终处于供给稀缺的状态。

以普洱茶为例,根据中国普洱茶网的数据,2015年我国普洱茶产量为12.8万吨,其中品质较高的老班章普洱茶产量70吨左右,在总产量中的占比仅为0.05%;作为对比,2015年茅台基酒产量在酱香型白酒总产量中占比8%,因此,相比于高端白酒,高端茶叶的供给更加具备稀缺性。

根据大益行情网数据,截至2020年12月,601班章有机普洱茶的行情价达到31547元/公斤,较2013年11月的行情价上涨约417%。

那么问题来了,为什么同样有高端线,也同样有消费者基础,茶叶中就出不了贵州茅台呢?

原因之一是,茶叶的天然属性和白酒有所区别。

其一,虽然贵州茅台同样是物以稀为贵的品种,但茅台的制造并不会受到季节的影响。

反观茶叶市场中占据60%的第一大品种——绿茶,其生产种植会受到严苛的季节限制。高等级的绿茶多是在清明节前后进行采摘、炒制加工而得。一年中也唯有这个时节的新茶最得人欢心,其他季节的都是没有身价的。

其二,白酒有着越陈越香的特质,这一点上多数茶叶无法比拟。

比如绿茶的保质期一般为一年,开封后最好在两个月内喝完。所以消费者也就自然而然没有了囤货的动力。

陈茶只有普洱是个例,具有越陈越值钱的特点,这在黑茶近年来销量的节节攀升中也能很好地体现。

原因之二是,白酒行业的集中度显著高于茶叶市场。

结合Euromonitor以及茶叶流通协会数据,2019年我国茶叶行业集中度中,CR5为3.7%,CR10为5.1%。其中,排名第一的大益茶市占率仅1.46%,中国茶叶、小罐茶、天福和张一元分列第二到第四。

根据农业部的数据,50%以上的茶叶企业的年销售额不足500万元。

与之形成鲜明对比的是,我国高端白酒市场份额高度集中在前三个品牌——2019年,茅台、五粮液、国窖1573的市占率达到99%,其中茅台在高端酒市场份额占比约63%,行业高端品牌已经高度集中。

某种程度上,我们或许更应该将茶叶和中国其他农产品进行类比。它们有着相同的诟病:行业内有品类无品牌,集中度低,主营机构以中小私营企业为主,大多是小本买卖或是家族企业,导致企业缺乏现代化管理。

茶叶的产业链主要包括:上游种植、中游深加工、下游渠道和终端消费环节。

从上游生产端来看,往往是靠天吃饭,少有科学化的种植技术。当前,我国茶叶产量全球占比维持在四成以上并持续提升。

但假如从茶园单产角度来看,效率值亟待提升。根据国际茶委会的数据,2018年我国茶叶亩产为59.65kg/亩,显著低于同期世界平均水平的80.57kg/亩。

不仅如此,茶农大多无法出具合规票据,企业成本难以确认,导致财务的透明度不够。

从销售端而言,同样是分散性异常突出,难以形成精细化的营销模式。可见,茶叶产业链上的各个环节都和现代化商业体系有些脱节。

竭力形成标准化、高质量的产业链将是行业未来发展的重中之重。

大道至“简”

“每天上班,我是肯定要喝点什么来提神的。但是相对来说,肯定是买咖啡更容易嘛,咖啡店哪儿都是,买茶的话就没那么方便了,咖啡店卖的茶都是普通袋泡茶,没什么意思。如果要自己泡,就更复杂了,不同的茶需要不同的水温和冲泡方式,平时上班忙,实在没时间搞这些。”上班族Nancy的话很能代表年轻白领的想法。

如何将喝茶变成一件简单的事,成为了茶企的共同课题。

这一份简单包含了两个层次。

第一,是让消费者能够简单选茶。

这也就意味着,茶企需要打造明星单品,也需要将自身塑造成明星企业。

提起茶叶的品种,我们能想起的国内品牌屈指可数,这样的品牌认知度和我国的全球第一大茶叶产销国的地位显然是不匹配的。归根到底,是过去我国的茶企没有注重下游营销端的客户群培养。

虽然被许多人吐槽价格虚高加营销炒作,但小罐茶的横空出世的确打破了长久以来茶企尘封多年的局面。

2016~2019年,公司营收复合增长率高达85%,市占率也因此从2016年的0.11%持续提升至2019年的0.53%,位列行业第三。

小罐茶是如何在一片质疑声中以“不走寻常路”的方式实现自我发展的呢?

在包装方面,传统中式茶叶往往是用纸袋、塑料袋、铁盒等包装,显得老气横秋。

小罐茶一改陈旧的大罐包装模式,改用别致精美的金属罐包装、4g的小容量,使得消费场景得以延伸铺展。据说,仅仅是外包装设计,小罐茶就出了11种方案,花费了数百万元。

在茶叶方面,小罐茶精准聚焦8款SKU,通过拼配技术实现了同款产品口味的标准化。

同时,八位茶艺大师的背书,变相降低了小罐茶进入市场的难度,让消费者无需自己费心研究便能一目了然,提升信任感,从而实现了上下游信息的对称性。

小罐茶的乌龙茶等组合产品,同等重量的产品均价是中茶的近4倍,充分体现了品牌效应带来的高品质认知溢价。

而在打造出了高端奢侈品牌标签的同时,小罐茶也不忘聚焦中端消费群体。2020年,小罐茶推出了更大众化的彩罐系列,定位年轻人的首款入门级精品茶。

第二,是让消费者能够简单饮茶。

将繁复的喝茶流程变简单,才能收获“怕麻烦”的年轻消费者的心。

冻干茶粉的问世正式宣告,泡茶这件事无需等待,只需几秒钟,就能得到一杯原茶,比起袋泡茶更胜一筹。对于懒人而言,冻干茶粉和冻干咖啡粉才是方便的王道所在。

茶颜悦色的原叶冻萃茶“小莲罐”如今已经更新到了2.0版本。针对1.0版本被购买者吐槽“太苦、太涩”的缺点,茶颜悦色调整了原叶茶的比例,并添加了水溶性膳食纤维“抗性糊精”和代糖“赤藓糖醇”,并搭配了专门的冲泡说明,足见茶颜悦色决定在冻干茶粉这条路上继续认真前行的决心。

混搭的艺术

中国农业科学院茶叶研究所研究员江用文曾指出,我国茶叶产品结构与市场需求不匹配,名优茶比重过大,大宗茶被忽视,呈现两头大、中间低的产品结构,市面上的产品风格不能有效满足消费者多元化的需求。

换言之,对于年轻一代来说,喝茶既要简单,更要有趣。

除了小罐茶外,其他茶饮品牌也在加紧步伐深挖细分领域,针对不同人群的诉求有的放矢地研发新产品。

小罐茶原联合创始人之一的邸伟于2020年打造出了“胶囊茶语”品牌。胶囊茶语以“妆食同源”为理念,主要针对18~35岁年轻女性用户,在保留传统中国茶的基础上,打造出能够助力瘦身、美白、控糖等辅助效果的速溶胶囊茶。

截至目前,胶囊茶语已研发生产出包括“彩虹胶囊茶”“每日小茶方”在内的多个系列产品,主打复合口感、花园茶汤、速溶即享、0糖0卡0脂肪,其中“彩虹胶囊茶”在集合店KKV上架后,已成为该渠道茶饮类目的月销冠军。

有意思的是,胶囊茶语尤其懂得抓住女性消费群看中颜值的特点,格外注重包装设计。凭借时尚的包装,胶囊茶语还获得了2021年德国iF设计奖并参与了中国国际时装周。

我们不妨仔细回想一下,新茶饮的迅速崛起不正是迎合了年轻一代的个性化、多元化的吃货理念吗?

一条商业曲线似乎开始浮现于传统茶企和新茶饮之间:两者的平行线发展轨迹在逐渐交汇。

2021年上半年,喜茶推出了新品“碎银子”系列,包括纯碎银子茶和芝芝雪山碎银子。碎银子作为普洱茶的一种,售价可以达到2000元/斤。

喜茶的尝试不仅将高端原料茶融入了新茶饮中,也用创新的形式让食客能够以最便捷的方式品茗。

与此同时,原料茶企业也开始投身于新茶饮,甚至是多业态餐饮的发展模式。

近日,小罐茶表示,公司正在筹建“茶+餐+酒”的新店,首家门店计划在北京开业,面积约为200~400平方米。而在此前,小罐茶创始人杜国楹就表示,小罐茶将会进军新茶饮赛道。

早在2019年底,小罐茶就投资了以“健康精品茶饮”为核心的新茶饮品牌“未来茶浪”(WILLCHA),同样是卖茶,WILLCHA用新茶饮门店方式现制奶茶,还售卖精品袋泡茶和速溶茶等产品。

只不过,传统茶企想要效仿新茶饮打造第三空间真的这么容易吗?

必须承认,喜茶、奈雪的茶、乐乐茶等在深耕新茶饮数年后已经占据了一定的市场份额,也拥有了各自的粉丝群。想要让这群粉丝尝新试水新品牌或许并不难,但如何将一锤子买卖转化为有效用户、提升复购,增加用户黏性,才是真正的难题。

一方面,茶企一定想突出自己的优质原茶特色;另一方面,制作成果茶、奶茶等新式茶饮后,也会一定程度上掩盖茶叶的特色,难以拉开和其他新茶饮之间的差距。

未来,能否打造出富有自身品牌特色的单品或者门店,将是传统茶企立足于新茶饮的关键所在。

放眼传统茶企的新征程,不论是自饮还是送人,茶叶的发展依然有着广阔的前景。

未来的茶叶行业一定会跳脱出小农经济思维的禁锢,龙头企业集中度的提升将是个必然的过程。而传统茶企和新茶饮企业的互相PK也将碰撞出新的火花,进而加快行业的洗牌。

茶叶行业,百业待兴,静待花开。

快来说说,你觉得谁最有可能成为茶叶中的茅台?

文:来源于零售商业评论,图片来源:茶友网图库;信息贵在分享,若涉及版权,请联系本站删除!

茶红是非多

11月21日,“创新中国茶”论坛落幕,杜国楹以一句“相信时间会证明一切”,回应外界对小罐茶的所有质疑。

小罐茶2018年的“风头”延续到2019年,在很不景气的经济环境中,灼灼其华,继续一枝独秀。

木秀于林,风必摧之。市场向来对这类“独秀”,很不友好!小罐茶成为“众矢之的”,招来不少麻烦。对于茶界那些碌碌无为者而言,这无疑是眼中钉、肉中刺,喉中之鲠。

马丁·海德格尔说:“人活在自己的语言中,语言是人‘存在的家’,人在说话,话在说人。”

自小罐茶问世,短短时间内一举赢下市场和口碑,网上就冒出很多“喷子”,质疑“小罐茶”的营销“就是收‘智商税’”,无来由地谩骂小罐茶品质不佳、口感不好。

果真如此?

我常想,小罐茶装的不止是一罐好茶呀!更是一种喝茶的欲望和美的享受。

从“高冷”或“老土”的印象,到“随性”“自然”“便捷”的形象,小罐茶改写了喝茶的历史,简而有至的铺开一罐一泡、一人一茶的喝茶方式,推及我们的私人生活。

看来眼前的一切“负效应”怕只是应了海德格尔的思索,这些“无脑喷”以“嫉妒”为家,激烈、偏执的言辞道出了他们的痛处,执意“面向死亡而存在”。

“良心唯有经常以沉默形式来讲话”——马丁·海德格尔。

茶界的“智商税”是否存在的,这主要交给恶意炒作、天价茶叶等市场行为;交给“千羽孔雀”,八八青饼,“轩辕号”,“天价岩茶”,小青柑,碎银子,白水清和邹家驹。但对小罐茶的“智商税”,不可流于道听。

今年初,我曾写就一篇题为《“渣男”吴秀波,“渣茶”小罐茶?》反问市场。

小罐茶确实不便宜,但人家的定位就是高端茶。谩骂小罐茶收“智商税”,本质就是一种典型的“贼喊捉贼”。某些贪婪的炒作“砖家”,眼看小罐茶俘去了大部分传统消费者的青睐,自己所预谋的“智商税”化为泡影,分外眼红,急忙反咬一口。

这一族群,就是所谓的“智商税”的收割者,他们蔑视广大消费者的智商,企图永无止境的巧取豪夺。

然而,小罐茶本身的品质形象和市场份额,再次给了这些标榜“唯我独清”的阴谋家一记狠巴掌,令其火冒咬牙,却咬不到半点好。

正应了那一句老话:“群众的眼睛是雪亮的”。消费者并非“无脑”,他们看重的是小罐茶诞生后带来的全新理念,看重的是品质和设计,是茶的饮用属性和实用性、方便性。可以说,小罐茶颠覆了一直以来饮茶、存茶的所谓“大手笔”概念,来自于价格、年份等方面的习惯标准发生了逆转式的变化。小罐之小,在雅致,在精到,在随意,在率真。它成为一种全新的消费语言,一种关注当下、关注瞬间感受的“在场”语言,一种彻底有别于收藏家、炒作者的“亲民”语言。

杜国楹的选择充满自信与理智,他有用科学方法打造卓越茶品牌的决心,一份让中国茶重新走向世界的坚持。以至于小罐茶能够先行茶行业基于用户需求,把茶做透明的范式性道路。

小罐茶周遭口诛笔伐,若非高逼格的“广告”,精良的品质,以及突破传统的生产理念和营销思路,作为一种新形象,很难在市场、现实、未来趋势等方面如此脱俗。

现在,我依然站在小罐茶这头。相信时间、市场和消费者的选择会证明一切!

小罐方盈,需求为本

对的时间和对的选择同等重要。若2019年还没有意识到“小罐茶”的商机,对于一个茶人来说,无异于1911年当了太监,1948年在农村买地,1976年投靠“四人帮”,2015年结扎。

中国茶史千年有余,看似从未凋零,但从未有过像小罐茶这样鲜艳亮丽的。小罐茶有“革命”性的意义。革命的本身,就是新事物的上位和旧势力的败退。

小罐茶的出现,好比“白话文运动”在中国文学史的登场,茶的本质完好无损,但它更加适应现代性的日常生活,引领一个全新的茶业时代。而现在,这朵花才刚刚开始绽放。

杜国楹先生把茶品牌的品质,工艺,原料,价格,包装都透明化、标准化,旨在让消费者消费得心安,这是茶行业从未敢做的,可以说是茶行业的良心。

本来是要引导人民放心消费的标准化营销理念,却被茶行业的某些利益体攻击为“智商税”收割行为,这与其说是小罐茶的不幸,倒不如说是整个中国茶行业的悲哀。

这种悲哀的根源在于,中国茶茶市思想的固步自封,总以为传统就是好,老等于优质,不求新变。甚至,依然有人希望依靠编茶话故事,利用不对称的信息,来浑水摸鱼,维护自己的“屯粮积货”。

只可惜,现在的茶人和消费者,都不再是过去习惯于盲听盲从,任人忽悠宰割的那一代了,靠编故事蒙混过关的“商道”,早已不可往复。

但无论你是否跟得上节奏,小罐茶推开的标准化和品牌化浪潮,是历史的洪流,势不可挡,注定会为行业带来一次关键性的变革。

面对同行的成功,作为制造者和销售者,与其绞尽脑汁算计别人,不如多研究研究自己,虚心接受,学习别人优秀的制茶营销理念,踏踏实实把产品做好。思考如何去自强不息,而非一味地损人利己。

当然,这种“智商税”观念的背后,或许是两种截然背道的商业思维和价值观的冲突,是农产品思维和工业化思维的分歧,是经验思维与科学思维的较量,是品牌思维和农产品思维的碰撞。

我们回到原点看看,为什么国外的高端品牌,国人趋之若鹜,而国产的高端品牌,却总被冠之以“智商税”,之中是否是传统思维的结果,还是别有心机?

在混乱的茶市,我们所经历的骗局实在太多,以至于我们无法考辨真伪。尤其是对那些新事物,我们总要观望一阵,徘徊一会儿。

其实,任何高端品牌,除了满足基本的生活功能需求,更多的是要满足消费者的心理需求的,这是消费发展的趋势。

无论是功能需求,还是心理需求,本质上与不明真相的坑蒙拐骗,和纳“智商税”有天壤之别。

而这一系列“需求”所纳的税,是一种实实在在的消费税,是品质税,是美学税,是创新税,是价值观税,是消费者自愿缴纳的税。

灾星”还是“救星”?

“需求”之税,这在小罐茶的产制营销中,表现、反映得淋漓尽致。中国的品牌,无论茶与其它,除了廉价制造、覆盖市场,需要更多地具备这种能力。

因为,人民的生活水平日益提高,消费水平相应升级——消费升级升什么?升的就是功能体验和心理满足。

消费者越加看中茶的品饮价值,看中生态健康,好喝能喝,喝起来舒服方便,看起来有品位等关键词,而小罐茶正是这些关键词的集合,它越来越多的体现出茶的本体性和现代性。

很多研究茶产区、山头、古树茶、茶艺、香气、口感,及茶史茶话故事的学者,都会关注一个共同的话题,即是茶的益生性。喝茶喝的就是这种益生性:生态、健康、舒适。

小罐茶的理念与宗旨,即是凝合传统与科学,本体与个性,市场与销售诸方面,利用科学研究和先进的营销理念,最大限度挖掘中国茶的商业潜力和市场潜力,推广茶饮文化。

这体现着茶的一种科学与现代性的构建,古人的经验主义对应神秘古朴的茶学认知,这种认知主宰中国茶至今已逾千年光景。

茅檐方小,坡上青青草。小罐茶的出现,正是对这种认知的继承、创新,甚至是对传统平庸化的反抗,引导一种全新的科学主义的新鲜血液主导新的认识。

在市场调查、科学分析的基础上,将中国茶推向集约化、标准化、品牌化,进而与时俱进的将茶做到高端化、生活化、年轻化、渠道化和垂直化,这无疑是中国茶产业发展和开拓市场的经典法则。

小罐茶的制茶和营销理念,实际上解决了中国茶原本一直存在的困惑,包括功能本质、消费市场、消费群体、时空发展等诸多问题。

当然,对于极少部分的发烧友来说,小罐茶不一定是最好的选择,他们有能力或者有渠道,可以找到品质更优,性价比更高的茶。但对于普通的消费者来说,小罐茶以及以小罐茶为代表的品牌茶,或许是最对的选择,因为它简单、方便、透明,品质有保证,安全有保障,它也许到不了100分,但至少在85分以上。

任何茶饮的评价都离不开生态、安全、健康三大基本标准,而这也是小罐茶能够成为行业翘楚之根本原因,新事物的诞生和发展,终究需要时间和人民群众的检验,是非成败就让时间和消费者去评判。

而我们的人生,最惨的失误莫过于把“救星”当了“灾星”,小罐茶根本不是茶行业的“灾星”,而是茶行业的希望、良心和“救星”。

你若不信,你再观望一阵,徘徊一会儿。试着等等“机会”的末班车,让“破产”的狂浪,冲一冲你的“执着”。

原标题丨“灾星”小罐茶,其实是茶行业的“救星”

品牌化,是茶叶行业的大趋势。作为快速成长的茶叶品牌,小罐茶的品牌影响力不言而喻。

在这样的背景下,有一些茶叶产品和包装经营商家会通过打擦边球、直接山寨产品等方式来扰乱小罐茶正常的品牌经营策略,其知识产权保护也面临较大压力。

目前,小罐茶布局615件商标(含注册申请中),专利申请130件,作品著作权登记73件。其知识产权保护涵盖茶叶制作方法与工艺、茶具包装制作工艺,外观设计、实用新型和发明专利。

随着知识产权体系布局逐步完善,为了维护消费者和品牌自身利益,小罐茶开始通过司法诉讼来实现品牌保护。

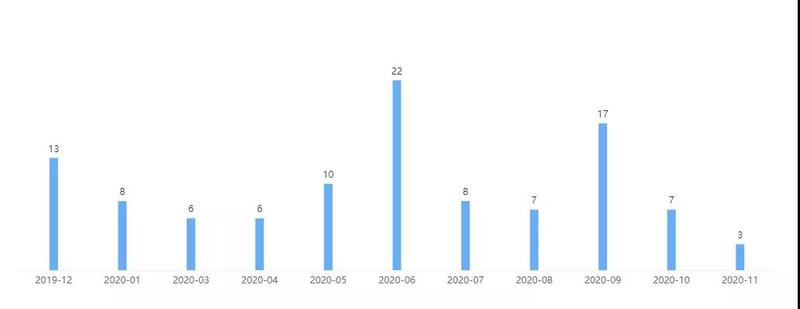

近一年(2019年12月—2020年11月),小罐茶(北京小罐茶业有限公司)关联司法文书高达107起。而整个2019年为40起,2018年仅有3起。

从2018年开始,小罐茶关联司法案件文书有哪些特点?

01案由

从案由来看,排在前5位依次为:侵害商标权纠纷,79起;不正当竞争纠纷,36起;商业贿赂不正当竞争纠纷,8起;商标权权属、侵害实用新型专利权、擅自使用特有名称和包装纠纷,这三者皆为2起。

对于直接使用“小罐茶”注册商标经营茶叶的行为,司法机关基本支持小罐茶诉讼请求。但在商品包装、装潢等方面,部分法院并未支持小罐茶诉讼请求。

比如,与云南恒富英帅茶业有限公司、恒富英帅生态茶业有限公司、恒富英帅(深圳)生态茶业实业有限公司关于“包装、装潢”的诉讼中,广东省深圳市宝安区人民法院驳回小罐茶的品牌保护请求。

法院认为保护商品的包装、装潢有保护是为了防止相关公众造成混淆,防止引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系。因此是否混淆,最终要从结果上进行判断。

虽然上述3被告包装采用小罐容器,但对商品有区别功能的部分主要是在罐体的彩色封口膜,茶叶的中英文名称、产地和商品重量,文字排版等特征,原告和3被告的茶叶产品包装、装潢既不相同也不相似。因此,不会对相关公众造成混淆。

02法院层级

从法院层级来看,基层法院有68起,占比49.63%;中级法院61起,占比44.53%;高级法院4起,占比2.92;其他4起。

大多数案件,小罐茶都在基层法院和中级法院司法诉讼中取得较为满意的成果,仅有4起走到高级人民法院。其中,北京小罐茶业有限公司、霸州市协同安全电子有限公司侵害商标权纠纷到了河北省高级人民法院,法院却并未支持小罐茶的诉讼请求。

案件诉讼焦点关于协同电子公司生产茶叶盒、茶叶罐行为是否侵害小罐茶业公司注册商标专用权及是否构成不正当竞争行为。

法院认为小罐茶注册商标核定使用在商品茶,而协同电子公司生产的产品是存储上述商品的器皿。虽然协同电子公司生产的罐体在宣传、推广时有使用小罐茶商标的行为。但法律对商标的保护是为了防止对消费者的欺骗和维护商标权人的商誉,并不是为了让商标权人垄断相关的商品或服务。

因此,小罐茶业公司主张协同电子公司的行为构成商标侵权及不正当竞争理据不足,法院不予支持。

03涉案省份

从涉案省份来看,关联10起(含)以上省份有6个:浙江,33起;福建,16起;湖南,16起;北京,14起;河北,11起,广东,10起。

上述6个省份是国内茶叶生产和消费大省,重点在这些区域维权可以较快起到行业震慑效果。除了与线下侵权经营主体斗争,小罐茶还与电商平台(京东、天猫、小红书等)深度接触、合作,全方位做好品牌保护工作。

后续,小罐茶知识产权维护应该会逐步覆盖更多地区、更多渠道(线上和线下茶叶零售、批发渠道)。

04文书类型

从涉案文书类型来看,裁定书,96起;判决书,22起;谅解书,10起;其他,9起。其中,裁定可以在诉讼过程中的任何阶段作出,判决只能在案件审理的最后阶段作出。

137起案件,最终拿到判决书仅有22起。除了法院本身对案件的判断,也意味着小罐茶维权策略以“刚柔并济”,不为了打击而打击。

对大多数涉嫌侵权商家,小罐茶主要是通过投诉或司法手段来限制该商品正常流通销售,相关争议多通过“和解”结束。其主要是彰显其打击“假冒伪劣”决心,进而达到维护品牌经营良好环境目的。

值得注意的是,通过司法案件诉讼之外,小罐茶还通过向政府主管单位投诉,推动立案和案件查处来实现品牌维权目的。

比如,其联合深圳市场主管单位查处侵权的前海先河(深圳)实业投资发展有限公司,主管单位对违法主体罚款4244.8万元的行政处罚,还成为深圳市(当时)历史上最大额度的商标侵权行政处罚案件。但查询公开资料,4244.8万元罚款并未在市场监管部门落实,经深圳市福田区人民法院强制执行后,未履行比例依旧在100%。目前来看,这方面还有“执行难”问题。

此外,小罐茶还与中国产学研合作促进会、中国茶叶流通协会等机构合作相关论坛,与新闻媒体(大众媒体、行业媒体)合作策划专题传播内容。

小结

放眼未来,茶叶品牌知识产权保护会基于以下2点:1)立足法律。这依赖于我国知识产权法律制度日益完善,品牌方有法可依,才能有机会依法维权。当然,品牌起步阶段就要提前对知识产权进行布局,才能在必要的时候拿起法律的武器保护自己品牌。2)品牌经营大局。茶叶品牌维权策略和手段要服务于品牌经营大局。站在知识产权保护和消费者权益保障角度,更容易获得主管单位、第三方合作者和同行的支持。

小罐茶,采取品牌维权策略为“线上投诉下架,线下投诉查处,重点案件司法诉讼”,并与行业协会、新闻媒体等合作传播内容。

茶叶行业品牌化推进过程中,企业如何维护品牌知识产权相关权益,将是一个持续的挑战。小罐茶对于品牌保护的过程,对其它茶叶品牌商家是一种有益的参考。

你怎么看小罐茶品牌维权?