内容提要 宋茶文化在中华茶文化发展长河中承上启下、创新发展,作出了重大的贡献:宋代“点茶法”在中华茶饮文化中独树一帜;宋代茶制利于军备并刺激了经济的发展;茶道文化促成了中华茶文化重教崇德传统;宋代全面开启了中国茶文化研究的新局面,为后世留下了众多的茶文学艺术珍宝,成就了中国茶器具文化的美学高峰,创造了宋茶文化促进中华民族融合的奇迹。当今,我们应吸收宋茶文化中的精华,传承其优秀的文化底蕴和精神气质为当代发展所用,挖掘和创新宋茶文化“和”韵,以茶和天下的胸襟,助推社会和谐,增进民族团结,维护国家统一,扩大对外开放;挖掘和创新宋茶文化“德”韵,弘扬中华茶道文化和传统美德;挖掘和创新宋茶文化“雅”韵,共筑文化供给侧精品化和大众化共同繁荣的新格局;挖掘和创新宋茶文化“新”韵,鼓励解放思想、求真务实、创新创造。

关键词 宋茶文化 历史贡献 宋韵文化 当代价值

在几千年历史中创造和延续的中华优秀文化传统,是中华民族的根和魂。秉持高度的文化自信,传承优秀的文化基因,创造强大的文化力量,是实现民族伟大复兴的必备条件。

茶,源于中国,走向世界,为人类健康和文明发展作出了巨大贡献。博大精深的中华茶文化始终与中华文脉息息相通、休戚与共,是中华民族宝贵的精神财富,成为中华民族重要的文化基因和精神标识。宋茶文化在中华茶文化发展长河中承上启下、创新发展,在转型繁荣中形成了独特鲜明的特色,不仅对中国后世的茶文化,而且对日本的茶道、韩国的茶礼等都产生了重大影响。

宋茶文化与宋韵文化气息相通,能量同向,在扬弃中挖掘和发现宋茶之韵在今天和未来发展中的宝贵价值,并通过创造性转化和创新性发展,为国家强盛、社会进步、文化发展和人民美好生活作出贡献,这是我们深入研究宋茶文化和宋韵文化,传其精华流韵的真正目的。

一、宋茶文化的历史贡献

唐代陆羽《茶经·六之饮》记载:“茶之为饮,发乎神农氏,闻于鲁周公。齐有晏婴,汉有扬雄、司马相如,吴有韦曜,晋有刘琨、张载、远祖纳、谢安、左思之徒,皆饮焉。滂时浸俗,盛于国朝,两都并荆渝间,以为比屋之饮。”《旧唐书·李珏传》有“茶为食物,无异米盐”的记载,说明唐代茶于民众生活已日益重要,这与宋人所谓“百姓开门七件事,柴米油盐酱醋茶”同出一辙。至宋,饮茶之风风靡全国,连周边少数民族政权统治下的民众也深受影响。在茶叶生产上,不仅技术有了很大进步,而且同其它经济作物生产一样,出现了很多专业园户,进行面向市场的商品生产和经营。其时的茶饮文化、茶器具文化、茶的文学艺术等也随之丰富和繁荣起来,并且渗透到思想学术、宗教信仰、生活生产习俗中来,从而使宋茶文化蔚为大观。故此,中华茶文化发展史上一直有“兴于唐、盛于宋”之说。(一)宋代“点茶法”在中华茶饮文化中独树一帜

人类用茶,从实用上升至文化,从吃茶开始(当食物、药物吃)进而到喝茶(当汤药、饮料喝)、品茶(当审美对象来品鉴香之美、色之美、味之美)兼顾。先秦两汉用的是“羹饮法”,即将茶饼或鲜叶捣碎后再拼入各种调料、食物,“和烹而饮之”。至唐代,“煎煮法”分流,煎煮的“羹饮”依然流行,同时煎煮的清饮开始得到重视,陆羽更是大力提倡,而百姓中直接用水冲泡茶叶的方法也开始露头。明代开国皇帝朱元璋以法令推行散茶,使散茶在众多的制茶方式中脱颖而出,从此“全叶冲泡法”成为中国茶饮方式的主流。而宋代的“点茶法”,正处于中国茶饮发展史承上启下的重要位置。

宋代“点茶法”有一套完整的程序:经碾茶、罗茶(以罗细筛)、候汤(烧煮用水)、熁盏(熏烤茶盏预热),然后点茶,宋徽宗《大观茶论》还将点茶细分为七个步骤。点茶法始于民间,是多种茶饮方法中的一支,而经蔡襄在其茶文化名著《茶录》中详加介绍之后,很快在民间广泛流传。之后,宋徽宗《大观茶论》再度详解点茶法。于是,末茶冲点饮法迅速成为宋代茶饮文化的主流,形成了中国茶艺的一大高峰。

宋人审美的精致,还进一步反映在点茶中的“分茶”技艺。唐代的“分茶”就是将煮好的茶汤让大家分而饮之,也称“均茶”。而宋代的“分茶”逐渐演化为在点茶过程中用茶匙(后用茶筅)拨弄、用汤瓶注水,形成文字和图案,犹如在茶汤上作书画,大约是宋人书画情节在茶艺上的一种延伸吧。

宋人还将“斗茶”普及开来。宋人斗茶不仅是茶叶品质的比赛,更是点茶技艺升级版的比赛。点茶是一种茶饮方式,日常在用;斗茶是点茶技艺的比拼,是游戏时或正式比赛中的“斗”,斗的是茶品、茶技和茶艺的高下。北宋陶榖《清异录》卷下记载:“近世有下汤运匕,别施妙诀,使茶纹水脉成物象者,禽兽、虫鱼、花草之属,纤巧如画,但须臾即就幻灭。此茶之变也,时人谓之‘茶百戏’。”宋代“分茶”与前代传下来的“茶百戏”之间是否存在传承创新关系,需作进一步研究,但它们确有异曲同工之妙,其赏心悦目的游艺色彩和雅俗共存的文化精神是相通的。

宋代的“点茶”“分茶”“斗茶”,是将茶饮注入精神和文化,使之实用和审美兼得的一种方式,彰显了茶艺活动的趣味性和生动性,在当时非常盛行普及,连边境内外的少数民族包括辽、金的茶饮方式都深受影响,习而用之。

宋代茶饮和茶艺之盛也促进了茶馆业之兴,这突出表现在以下三个方面:一是茶馆数量大增,经营方式有了新的突破,灵活多变,出现了一窟鬼茶坊、花茶坊、水茶坊、蹴踘茶坊等不同形式的茶坊,歌女献茶成为茶肆的行规。为了赢得丰厚的商业利润,甚至有专供仕女夜游吃茶的地方,提茶瓶者还主动送茶上门服务,有的还引入歌卖以招徕顾客。他们通过专业化分工提高服务和管理水平,通过热情周到、细致入微的服务留住客人, 通过行会组织实现茶馆的规范化管理。据孟元老《东京梦华录》记载,北宋时开封城内的闹市和居民聚集之处,各类茶坊鳞次栉比。张择端《清明上河图》也表现了北宋东京茶楼林立、酒肆繁多的市民生活图景。而南宋都城临安(今浙江杭州)城内茶肆,“四时卖奇茶异汤,冬月添卖七宝擂茶、馓子、葱茶,或卖盐豉汤,暑天添卖雪泡梅花酒,或缩脾饮暑药之属。向绍兴年间,卖梅花酒之肆,以鼓乐吹《梅花引》曲破卖之,用银盂杓盏子,亦如酒肆论一角二角”。二是注重茶馆硬件设施的建设,装饰颇为精致典雅,并对饮茶环境的雅静有着非常高的要求。“插四时花,挂名人画,装点店面。”“今之茶肆,列花架,安顿奇松异桧等物于其上,装饰店面,敲打响盏歌卖,止用瓷盏漆托供卖,则无银盂物也”,烘托出茶馆的艺术氛围。三是宋代茶肆的功能远比现在丰富,其时茶馆的功能主要有三种:(1)人们品茶、斗茶等茶事活动的重要场地;(2)除了作为行业聚会场所外,还是三教九流聚集之所,是人们在此沟通信息的交流空间和社交场所;(3)听书、看戏、放松、休憩的休闲娱乐空间和教坊习艺场所,例如“中瓦内王妈妈家茶肆名一窟鬼茶坊”“保佑坊被朱骷髅茶坊”,这“一窟鬼”“朱骷髅”就是说书人经常使用的神魔鬼怪的话题题目,并结合题目组织相应说书活动,由此可以想象这些茶肆兼有听书的特色。由此可见,宋代是中国茶馆文化的定型期,自此以后中国茶馆文化便具有了市民性质,成为大众性、娱乐性、开放性、包容性的结合体,其风貌和传统一直影响到现在。

(二)宋代茶制利于军备并刺激了经济文化的发展茶叶在中国古代除了是上到皇亲国戚下到寻常百姓日常生活的必需品外,还是茶区百姓经济收入的重要来源,同时也是国家财政的重要支柱;茶叶又是重要的军需物资、茶马互市的要素,在一些特殊时期还是朝廷和平外交的纳贡物品,因此历朝历代都很重视用法令、政策对茶叶生产和流通进行严格管控。宋朝从开国之初就高度重视通过建章立制加强对茶叶的控制,其中最重要的是垄断茶利的榷茶制度和保证皇亲国戚、大小官员享用或赏赐优质茶品的贡茶制度,使得宋代产茶从质量到数量都达到了前所未有的高度。另外,茶马互市也有一整套法规制度,对自己是易马以充军备、生产之用,对外则希望起到削弱敌方军力的作用。甚至宋仁宗时期西夏对宋发难时,使西夏“饮无茶”也成为停战议和的重要原因之一。榷茶、贡茶、茶马互市等茶制是为了加强朝廷的政治集权、经济控制,对茶农、茶商都是加重了盘剥,但客观上也起到提升茶叶品质、刺激茶叶生产的作用,而且在文化上由于上之所重,刺激了皇亲国戚、文武官员对茶文化的消费,一方面对茶艺乐此不疲,另一方面创作了大量的诗词书画,对宋代经济和文化的发展都有促进作用。

(三)宋代茶道文化促成了中华茶文化重教崇德传统

“茶道”用语始于与陆羽亦师亦友的诗僧皎然,而具有哲学意义的茶道思想体系的形成是一个很长的历史过程。中国茶道以茶的物质生产和生活为基础,进而上升为文化的、社会意识的方方面面,如科学技术、文学艺术、道德伦理、教育、宗教、民俗、民间信仰等,再进一步就概括化、抽象化上升为“道”,也就是哲学层面了。“天人合一”看茶也好,“精行俭德”看茶也好,都是中华茶道茶哲学的内容。

哲学是文化的核心和思想基础。中国古代哲学最发达的部分是人生哲学,伦理学和思辨学又是其中的重点。儒家的重心几乎都放在伦理上,思辨也多是对伦理的思辨,家国治理用的理论和方式也是伦理的底子,再以思辨阐释。道家的重心放在对生命思辨上。至于中国化的佛家,将人生和伦理放大到众生、放大到“三生”(前生、今生、来生),再用思辨驾驭。宋朝统治者喜作多元融合工作,文化树儒学领导地位,同时力纳佛道于一体。宋代茶文化在思想观念上同样受其深刻的影响,赋茶以德喻人德,赋茶以性喻人性,以茶的生命过程比喻人生,而诠释“德”“性”“人生”的重点仍是伦理内容,而且常常将佛道思想融合其中。这在宋代的文人士大夫乃至皇帝的茶文化思想上得到充分体现。

宋代文人将茶比作高雅正直的君子,将佳茗比作如花似玉的美人。而北宋强至更是首倡“茶德”,针对当时“茶生天地间,建溪独为首。南土众富儿,一饼千金售。公立须南官,好居众富右。俸钱未到门,已入园夫手。买藏惟恐迟,秘之逾琼玖”的奢靡现象,他感叹道:“茶品众所知,茶德予能剖。烹须清泠泉,性若不容垢。”说的虽是茶品、茶德、茶性,实际上指的是人品、人德、人性,其末句得出结论说:“古若有此茶,商纣不酣酒。”把茶上升到天人合一的高度,上升到品德品性的高度,上升到治国政德的高度,将茶和人生哲学、道德伦理结合起来,将饮茶、品茶融入到儒家思想中去,赋茶以教化功能,这在宋代是极具代表性的。还有一个典型的例证,那就是司马光与苏轼两位大师对茶与墨两种本不相关的物质进行了一场充满智慧的对话,将茶茗哲理化、人格化,这就是中国茶文化史上一个著名的典故“茶墨论”,深深拓展了两物的哲理境界,其别开洞天的哲理观照,深刻地反映出宋代茶道与人道的高度统一。

同时饮茶、品茶、玩茶毕竟也是放松身心、愉悦神志的事情,于是“不如仙山一啜好,泠然便欲乘风飞”,“悠然淡忘归,于兹得解脱”,又是一种超脱尘世、心归自然的道家态度了。而“夜啜晓饮俱绝品,心源何处著尘埃”,已是禅意浓浓了。宋徽宗尊信道教,大建宫观,自称“教主道君皇帝”,在《大观茶论》序言中表达他的茶思想的内核是“至若茶之为物,擅瓯闽之秀气,钟山川之灵禀,祛襟涤滞,致清导和,则非庸人孺子可得而知矣;冲淡简洁,韵高致静,则非遑遽之时可得而好尚矣。”提倡品茶的精神境界为“清、和、淡、洁,韵高致静”,俨然是以一种道家态度来看待中国茶道的基本精神。这种思想,用于识茶自然不错,用于治国便显消极,已经游离儒家轨道了。

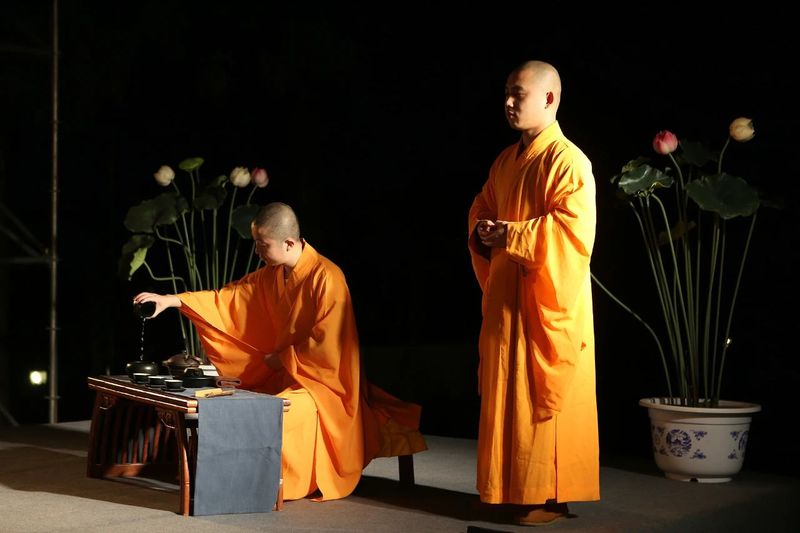

中国茶文化饱含儒家思想内涵自不必说,也在与佛教、道教乃至民间信仰中的密切关系中汲取了大量营养。在宋代,佛道多居好山好水好茶之处,僧人、道士在寺观周围种茶,一可供奉于佛神之前,二可醒脑以事佛道,三可招待僧俗访客,四可打理寺观经济,将富余的茶换取庙观之资。许多地方名茶由此产出,杭州、越州、湖州、建州、岳州、泉州、瑞州、池州都有佛寺名茶受到时人追捧。武夷冲佑观是南宋名道观,培育制作武夷茶,终成气象。僧道出家人在传教之外,又往往成为茶艺茶道的传习人。元祐四年(1089年),苏轼第二次任职杭州时去游西湖寿星寺,“妙于茶事”的老友南屏谦师,特意从南屏山赶去为他设茶。他再次目睹谦师炉火纯青的点茶技艺,品味了回味无穷的茶汤,写下《送南屏谦师》诗:“道人晓出南屏山,来试点茶三昧手。忽惊午盏兔毛斑,打作春瓮鹅儿酒。天台乳花世不见,玉川风腋今安有?先生有意续《茶经》,会使老谦名不朽。”吴则礼《同李汉臣赋陈道人茶匕诗》记录了北宋宣和年间已盛行用茶筅点茶,但陈姓道人仍用茶匙点茶,吴则礼由衷赞叹其高超的茶艺:“诸方妙手嗟谁何,旧闻江东卜头陁。即今世上称绝伦,只数钱塘陈道人。宣和日试龙焙香,独以胜韵媚君王。平生底处虀盐眼,饱识斓斑翰林碗。腐儒惯烧折脚铛,两耳要听苍蝇声。苦遭汤饼作魔事,坐睡只教渠唤醒。岂如公子不论价,千金争买都堂胯。心知二叟操钤锤,种种幻出真瑰奇。何当为我调云腴,豆饭藜羮与扫除。个中风味玉高彻,问取老师三昧舌。”

在宋代,茶不仅成为寺观供品和僧道生活的一部分,而且会成为佛道传教的媒介,佛教会举办助缘传道的“茶汤会”,道教会利用茶馆茶肆作为显现神迹的场所,僧人道人也常借茶会茶叙与文人士大夫交往。特别是佛教,“茶禅一味”成为传统,不仅有赵州从谂禅师“吃茶去”的法门,有的还列入宗门规式,如写入丛林制度的《百丈清规》。

受到茶道文化融入儒释道和民间信仰的思想内容,不仅对茶文化推广起到重要的推动作用,更对后世产生了深远的影响。茶道在宋王朝的建立,奠定茶文化在中国文化史上不可替代的独特地位。至明清时期,宋代这种融入世间生活、赋予世俗以形而上意义的茶饮和茶文化精神真正走向了市民社会。

(四)宋代全面开启了中国茶文化研究的新局面

中国茶文化成“学”,自唐代陆羽《茶经》始。《茶经》是茶学著作,也是茶文化著作,也可以看作茶教育著作,从茶的产地到茶的生产、效用、品饮、器具,再到茶的史料、当时的茶叶地理等等,收集、阐释之全达到了前所未有的广度和深度,开启了系统研究茶学和茶文化的先河,不愧为开山经典。至宋代,著茶书之风愈盛,远超唐代(12种,完整传世4种;宋代30部,完整传世11部)。究其主要原因,一是由于茶叶生产、消费大增,产区已近70郡,国家重视、管理程度加大,研究、推广著述自然大增;二是由于宋代农业的专业种植和商品化程度大为提高,农学随之发达,也刺激和带动了茶学的繁荣;三是上层示范带动,宋徽宗赵佶成了古今中外唯一一位对饮茶著书立说的皇帝。“上之所好,下必从之。”一大批高官重臣不仅嗜茶,而且带头著书立说,如丁谓《北苑茶录》、蔡襄《茶录》、沈括《本朝茶法》、宋子安《东溪试茶录》、熊蕃《宣和北苑贡茶录》、赵汝砺《北苑别录》、黄儒《品茶要录》、刘异《北苑拾遗》、吕惠卿《建安茶记》、唐庚《斗茶记》、叶清臣《述煮茶小品》、佚名撰《北苑煎茶法》、章炳文《壑源茶录》、审安老人《茶具图赞》等。无疑,这些文人士大夫对茶文化的传承发展和解读,自然会给茶注入他们的审美理念,使茶的文化形象日益提升,丰富了茶的精神内涵,提升了茶的文化高度,并引导了社会风尚,深刻影响着后世茶文化的发展。

宋代茶和茶文化研究在中国茶文化发展史上具有非常重要的地位,如《东溪试茶录》在我国茶叶史上第一次对北苑茶树进行了科学的、详细的分类,有白叶茶、甘叶茶、早茶、细茶、糟茶、晚茶、丛茶7个品种,具有很高的研究价值。大中祥符二年(1009年)由三司使林特、李溥、刘承珪等编纂的《茶法条贯》,选录宋初以来有关茶叶诏令297篇,是中国最早一部成典茶法。《政和茶法》是我国乃至世界茶文化史上完整保存下来的最早一部茶政法典。绍兴二十年(1115年)韩仲通等主编的《绍兴茶法》,是一部集大成的旷世茶法大典,全书105卷,汇编有关法律条文共3500件。

皇帝和文人士大夫带头撰写茶书有力地推动了茶生产的发展、茶生活的普及和茶文化地位的提高,不仅利在当时,而且极大地影响了后世。这些茶书保存了宋代点茶分茶技艺和北苑贡茶生产工艺这样当时独有的极其珍贵的非物质文化遗产,为后世的活态保护和重现提供了详尽的资料和依据。开启了茶制茶法类著作进入茶文化领域的大门,拓宽了茶文化研究领域,为后世茶制茶法研究提供了宝贵的理论和资料的参考。宋代茶书保持多元、严谨、精细的文化特点,重独创,自成体例,不袭唐人,也不循时人;重“入世”,不脱离社会坐而论道而是将茶文化与社会文化互为参照,紧密结合,所呈现的学术独立和联系实际的精神为后世所景仰。

(五)中国茶文化的宋代审美为后世留下了众多的文学艺术珍宝宋代是茶文化非常繁荣的时代。在这一时期,文人士大夫们不仅主持茶业生产,为茶著书立说,而且热衷茶饮,精研茶艺,讴歌茶文化,写下了无数关于茶文化的文学作品,尤其是众多脍炙人口的诗词篇章,给后人留下了珍贵的茶文化艺术瑰宝。钱时霖等《历代茶诗集成》共收录宋代茶诗5297首(唐代茶诗665首);现存茶词始见于苏轼,此后有黄庭坚、舒亶、秦观、毛滂、周紫芝、赵鼎、张孝祥、吴文英、张炎等70余位词人都曾作有茶词,共计514首。这些诗词题材广泛,涵盖了几乎所有的茶文化内容;名家众多,大多数诗词名家都写过茶诗词。因茶具有物质和精神的双重属性和“天人合一”内在联系,所以往往成为宋代诗词中的文化意象,以茶论人说事况物释典,无所不至。宋代的茶生产、茶生活、茶事、茶艺、茶会具有历史独特性,欧阳修《尝新茶呈圣俞》《双井茶》、范仲淹《武夷茶歌》、王安石《寄茶与和甫》、丁谓《北苑焙新茶》、林逋《烹北苑茶有怀》、王禹偁《龙凤茶》、苏轼《汲江煎茶》《和钱安道寄惠建茶》《西江月·龙焙》、黄庭坚《品令·咏茶》《煎茶赋》、蔡襄《即惠山煮茶》、秦观《茶》《满庭芳·茶词》、梅尧臣《南有佳茗赋》《闻进士贩茶》、吴文英《水龙吟·惠山酌泉》、杨万里《澹庵坐上观显上人分茶》、陆游《听雪为客置茶果》、刘过《临江仙·茶词》等茶诗词歌赋则生动地记录了这些饱含丰富、珍贵的文化遗产。有学者认为,“较唐代而言,宋代茶文学在体裁上有所出新,在内容上更为丰富,在内涵上有所发展。”“文人士大夫们将茶提炼为一种高蹈脱俗的诗学意象,用茶来抒发政治理念以及对社稷苍生的关切与闵怀,在煮茶品茗的雅致之境中修身养性、锻铸灵魂,超越生存的困境与悲哀。中国传统‘士’的精神在宋代茶诗中得以彰显和进一步升华。”由此我们可以说,唐五代是中国茶文学的兴盛时期,而宋代则是中国茶文学的巅峰时期。宋代书画艺术达到了前所未有的高度,大家辈出,茶文化同样成为书画家们笔下生辉的对象。北宋书坛四大家蔡襄、苏轼、米芾、黄庭坚都有茶书法杰作;南宋陆游以诗名著称,兼工行草,嗜茶如命,“水品茶经常在手,前身疑是竟陵翁”。宋代将茶饮上升到品赏文创的层面,点茶、分茶、斗茶之风盛行。一些宋代著名书画家都留下了珍贵的茶书画名作,流传至今的茶事书法、绘画珍品就有蔡襄楷书《茶录》《精茶帖》、苏轼行书《啜茶茗》、苏过行书《建茗帖》、黄庭坚《奉同公择尚书咏茶碾煎啜三首》、宋徽宗赵佶《文会图》、刘松年《卢仝烹茶图》《撵茶图》《斗茶图》《茗园赌市图》,以及宋元之交钱选《卢仝煮茶图》《品茶图》,这些都是我国茶文化的重要艺术品。宋代壁画墓中也有不少表现茶题材的生活图景,内容主要可以分为茶具、备茶、奉茶、宴饮和祭祀供奉五类。有学者认为,“在宋代之前,古人在绘画过程中对茶文化的引入较少,没有确切的体现出茶文化的意义以及情感,而宋代则是在这一基础上,很大程度地将茶画进行了翻天覆地的创新。他们在绘画的过程中,以茶香、茶桌、饮茶器具等相关物品作为整幅画的绘画主题,而之所以茶文化能在宋代的绘画领域中如此盛行,这与宋代君王对茶文化的重视程度与喜爱程度是分不开的关系。”另外,在宋代小说、戏曲、民间故事和谚语中都有茶文化的身影出现,无茶则无文,成为宋代茶文化的一个奇观。

宋 刘松年《撵茶图》局部(台北故宫博物院藏)

(六)宋代瓷韵成就了中国茶器具文化的美学高峰

茶器具因茶的生产、饮用而生。最早记录茶具的文献是西汉王褒的《僮约》,“武阳买荼”“烹荼尽具”短短8个字,却在茶的文献史上珍贵无比,因为这是中国也是世界最早书面记录茶叶买卖和专门茶具的茶文化文献,说明至少在西汉时期茶饮已成风尚、茶器具已从其它共饮器中分离出来了。至唐代,茶器具已经相当完备,陆羽将之划分为两大类:一是具,是茶叶生产过程中使用的工具;二是器,是用茶所需的各种器具。后代讲茶器具,因生产用具太庞杂(特别用机器生产之后),已经不含在内了,讨论茶器具基本是在狭义上使用这一概念的,又因为茶饮文化包括茶艺的内涵有很大的发展,所以茶器具已由茶壶、茶盏(杯)、茶桌(台)扩展到配合茶饮茶艺的花器、香器、水器、茶宠、布景(摆件、挂件等),成为一个非常丰富多元的体系了。

至宋代,茶器具的发展成为宋代茶文化的重要部分。朱弁《曲洧旧闻》说当时茶具“精丽极世间之工巧,而心犹未厌”。特别是因瓷器技艺高超、审美高雅而誉满天下,故也被称为“瓷的时代”。宋代对文化的推崇和工艺美术极致的要求,催生了瓷器的繁荣,而瓷器中的茶器又因茶饮的普及和茶文化的风行,反过来也促进了瓷器生产和美学的提升。宋瓷窑口数量多、分布广,先后以八大窑系为代表,北方四大窑系定窑、钧窑、磁州窑、耀州窑,各呈其妙;南方四大窑系越窑、建窑、龙泉窑、景德镇窑,各领风骚。未列入八大窑系的北方汝窑和南方吉州窑其实并不逊色,汝窑采定窑印花、越窑釉色之长,力拔头筹,后跃居五大名窑之首;吉州窑有玳瑁纹、剪纸纹、鹧鸪斑等显赫名品,最神奇的是将树叶与瓷釉融合烧制,高温后叶脉清晰完整,如在枝头。总之,宋代瓷窑烧造的茶盏造型各异,刻花印花,争奇斗胜,都体现出茶文化对茶具穷极工巧的要求,具有极其高雅的美学韵味和艺术享受,是中国瓷器史上实用与审美完美结合的典范。

文化消费和艺术审美永远呈现的是高端引领。在宋代,茶,培植了“上品茶”观念;器,保证皇宫需求的“官窑”和满足社会需求的“民窑”(精品也有进贡的),既各守其责,又相互辉映,共同成就了宋代茶文化、茶器具文化的繁荣和美丽。宋以前没有官窑,只有贡品。宋朝最初进贡的是定窑精品,后嫌“芒口”(口沿无釉露芒)而改用汝窑,还有景德镇的青白瓷,其它越窑、耀州窑、龙泉窑(最著名的是哥窑、弟窑)等也都有精品进贡。到北宋末年,宋徽宗干脆自己建窑烧制,这才有了名副其实的皇家窑口——官窑,产品身份也同其它贡品有了区别。

瓷器至唐代,南青北白;至宋,青愈青,白愈白,产地已不分南北。但忽然杀出黑马,黑釉大行其道。究其根本,还是茶局搅动了瓷局,黑釉茶盏的好处一是迎合了点茶、分茶、斗茶意趣,盏釉之黑充分衬出茶沫之白,更能凸显白沫上巧做的图文;好处之二是其粗厚,点茶之前有道工序叫“熁盏”,就是通过熏烤给茶盏预热,粗厚就有了保持温度的优势。最热门的是建盏,皇帝喜欢,大臣追随,民间热捧,成为中国瓷器史上的一朵奇葩。其实,南方的吉州窑、北方的耀州窑、磁州窑也都有黑釉茶器生产,也颇受时人欢迎。宋代海外贸易兴起,也进一步刺激了瓷器生产。宋瓷茶器具形制和釉色之美,深受当时日本、高丽的喜爱,对日本茶道、高丽茶礼和所用茶器具产生了极其深刻的影响。

宋代的审美既是精致的也是多元的。其它材质的茶器具也在宋代流行,如陶、木、竹、铜、金银、琉璃、玉石、玛瑙等等,或承继前朝,或变化创新,发挥各自的实用和审美功能,但在宋朝这样的“瓷的时代”都无法成为主流,只能起到众星拱月的作用。

(七)宋茶文化创造了促进中华民族融合的奇迹

宋代是多民族政权对峙并立的时代,北方先后面临辽金之困,西面受西夏之扰,但一面是交手交锋,一面是交流交融,加上南方大理一直与宋朝和平相处,所以宋代又是一个进一步向中华民族大融合发展的准备阶段。茶在多民族交流交融中发挥了特殊的、政治和军事不能取代的重要作用。

宋代茶叶贸易的边境市场,是中华民族茶文化交流交融的重要通道。茶马互市满足了宋朝强军备马之需,也满足了边境少数民族的茶叶需求,中间虽有因官吏腐败引发过一些矛盾,但总体上取得了减少战争、发展经济和保持边疆和平的成效。发挥同样作用的还另有榷场互市,也是官府主导的茶叶与民族地区的互补性商品贸易,受到各方重视。总之,从政治方面来说,通过茶马贸易,既能增进汉族与游牧区少数民族之间的相互团结,又能推动畜牧业及茶叶的进一步发展,提高人民的生活水平,对于此后形成统一的多民族国家也具有极其重要的历史意义。

辽宋两国共存165年,相互间的关系以真宗景德元年(1004年)澶渊之盟为界可分为前后两期,前期时和时战,后期基本和平相处。辽人特别喜爱茶叶,在两国关系好时,榷场开放,茶的出口量和利润都很高;交恶时榷场关闭,走私不停;官方和民间来往也有数量不少的赏赐、馈赠;无论何时,茶都是主角。茶对于联系辽宋两国之间的经济文化和民族融合都起到了桥梁作用。

茶在宋夏关系中也起到重要作用。茶叶逐渐深入夏人生活,以至到了“惟茶最为所欲之物”的地步。两方时战时和,茶叶都是重要原因。

金在灭辽和北宋之后迅速汉化,榷场贸易和场外走私都曾早严苛管控,但战火和严法都阻挡不了茶叶流通,因为金朝已是汉人大半,无论是汉人,还是女真人、契丹人等,茶都已经融入到他们的生活生命之中了。

宋朝建立后,南方的大理国可能不像北方的辽夏金一样常因恶劣气候的威胁和生活物资的匮乏而南下攻战抢掠,加上文化渐变的原因,不再像唐代南诏那样对中原虎视眈眈,而是一直采取与宋交好的政策,两国积极开设茶马互市,民间贸易和文化交流也一直保持和平稳定的状态,茶依然是两方友好往来、民族融合的重要使者。

(八)宋茶文化的海外传播深刻影响了世界

宋代因为在陆地上受到外族的包围,对外贸易由陆路为主转为海路为主,除了官方鼓励海外贸易以外,造船业、丝织业、瓷业、茶业等都很发达繁荣,也为海外贸易创造了条件。中外茶叶贸易和茶文化交流的足迹,遍及东亚、东南亚,甚至远及中东、西北非。

茶文化向日本的传播从唐代已经开始。日本至今仍将留存于本国各个时期的中国古代文物统称为“唐物”。但独具特点的日本茶道,却主要是受宋代茶文化的影响(包括茶饮方式和茶器具)再加上自身发展而逐步形成的。比如日本的荣西在1168年和1187年两度到天台、庆元府(今宁波)、临安(今杭州)等地的寺庙学习佛学,回国时将宋代盛行的点茶法以及茶籽带回日本,还写了一部《吃茶养生记》,大大推动了日本的饮茶之风。日本禅僧从径山引入日本的不仅是禅宗的临济宗杨岐派的禅法,还有对日本产生深远影响的茶道。前有日僧圆尔辩圆(1202—1280)初上径山拜谒时,不仅从无准师范(1178—1249)那里学习了佛法,还把径山寺茶宴带回去成为日本始祖。后来虚堂智愚(1185—1269)更是禅茶一味,为日僧南浦绍明(1235—1308)传授了中国的茶叶种植、炒制、烹煮和品茶问禅等法,成为日本最有影响的禅宗大师。南浦绍明于1259年到杭州净慈寺、径山万寿寺学佛,带回《禅苑清规》等中国典籍和数件中国茶器具,将中国佛门茶礼引入日本,对日本寺院茶礼产生很大影响;带回国的7部茶典中有一部刘元甫著的《茶堂清规》,其中的“和、敬、清、寂”的茶道宗旨对日本后来形成的茶道思想产生了巨大的影响。

宋朝和高丽国之间茶文化的传播交流除受契丹干扰中断40年以外,均保持较为经常的关系。高丽虽也产茶,但高丽国人更喜欢宋茶。北宋宣和六年(1124年),朝廷派徐竞出使高丽,徐竞细心观察高丽的山川形势、民情风俗和典章制度,以及接待仪礼、往来通道等,写出了《宣和奉使高丽图经》一书,从其中记录的高丽国点茶法和茶礼、茶俗以及茶器具等,都可以看出高丽的茶文化深受宋茶文化的影响,“(高丽)土产茶味苦涩,不可入口,惟贵中国腊茶并龙凤赐团。自赐赍之外,商贾亦通贩,故迩来颇喜饮茶。益治茶具,金花鸟盏、翡色小瓯、银炉汤鼎,皆窃效中国制度。”正如高丽太祖《训要》第四条所称:“惟我东方,旧慕唐风,文物礼乐,悉遵其制。”这里的“唐风”和日本一样,并非专指唐代风物,仍是对中国风的通称。

二、从宋茶文化看宋韵文化的当代价值

宋茶文化为我们留下了久远的茶香、悠长的文韵,也赋予我们挖掘遗珍、保护遗产的责任,同时还激发我们对其当代流韵、当代价值的深入思考。

当代中国正重振大国雄风,傲立于世界之林,意气风发地从全面小康社会向着全面建设社会主义现代化国家的伟大目标迈进。一个国家、一个民族的强盛,总是以文化兴盛为支撑的,中华民族伟大复兴需要以中华文化发展繁荣为条件。生长在封建社会转型时代的宋茶文化创造了流芳百世的辉煌,也铭刻了不幸历史的局限。如何在扬弃中吸收其精华、传承其优秀的文化底蕴和精神气质,让这样的宋韵文化为当代发展所用,我们在这里作些初步的探索。

(一)挖掘和创新宋茶文化“和”韵,以茶和天下的胸襟,助推社会和谐,增进民族团结,维护国家统一,扩大对外开放。

“和”向来被视为修身齐家治国的核心准则,内心和善、家庭和睦、社会和谐、国家和平、世界和而不同,内涵极其丰厚。宋代重文重和,注意吸纳包容,具有强烈的集大成意识,无论是总结前人文物典章制度,还是系统整理本朝史实文献,或是编修各种规范“法式”,无不如此。宋代文化最重要的标志是新儒学的建构,特别是其中的理学成为中国后期封建社会最为精致完备的思想理论体系。宋代树立儒学中心地位,但不排斥佛道,尽量融合吸纳,使儒学具有更广泛的思想和受众基础,使精致细腻的士大夫生活和文化同新兴的具有野俗活力的市民阶层生活和文化相安并存,有利于社会安定和谐。

在大中华版图上,宋代是中国历史上一个比较特殊的时期。宋结束了“五代十国”之乱,实现了国家基本的统一和安定,然而又未能完全解决历史遗留下来的边疆问题,与辽、西夏、金少数民族政权先后并立而存,实行的政策是以和为主、和平为先,虽有交锋,更有交流交融,为后来的大一统中国打下了过渡性的基础,其功不可小觑。特别是在这一时期,宋朝虽然在地理版图上缩小了,但在文化文明版图上却极大地扩展,不仅影响了并存的辽、西夏、金、元诸民族的文化文明发展,也深刻影响到朝鲜、韩国和日本。在茶越来越多地成为边疆各民族以及周边国家共同需要的背景下,茶和茶文化对于多民族的交流交融,起到了无可替代的巨大作用。包括在对外经济文化交流中,茶相对于丝绸与瓷器后来居上,自宋开始的海上茶、丝、瓷同行之路,极大地影响了世界,也同时反哺了自己。海纳百川,有容乃大。弘扬茶和天下精神,借鉴宋茶“走出去”的经验,对于我们强化华夏文化认同,增强民族团结,维护国家统一,扩大对外开放,走好“一带一路”,构建人类命运共同体,具有丰富的思想营养价值和深刻的历史经验参照。

以外交为例。习近平主席善于将茶文化应用于国际邦交,不仅在访问俄罗斯、法国、比利时、巴西、斯里兰卡、印度、英国等国家时以茶文化巧说外交关系,还开辟了茶叙外交的新境界,用茶叙方式会晤外国重要领导人,充分展示了协和万邦的胸襟、以和而不同理念构建世界命运共同体的担当,有力地推进了和平外交的进程。

以民族大团结为例。中国是多民族国家,各个民族都是中华民族大家庭的儿女,虽然文化习俗和生活习惯各显特色,但饮茶用茶成为同根同脉的一大标识,自古亦然。特别至当代,汉茶边(边疆少数民族)饮、边茶(黑茶)汉饮情况已很普遍,以茶文化的交流交融促进民族文化的交流交融,增进民族大团结,茶文化能够彰显出它独特的魅力和功能。

(二)挖掘和创新宋茶文化“德”韵,弘扬中华茶道文化和传统美德。

人无德不立,国无德不兴,这是历史留给我们的经验,也是时代赠予我们的警语。宋代重文治的突出表现是极重“德治”,虽有用“存天理,灭人伦”“三纲五常”等思想理论培植封建顺民的消极作用,但也有激励爱国情怀、民族气节,尊崇德行修养的积极作用。范仲淹的“先天下之忧而忧”、岳飞的“精忠报国”、文天祥的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”等都是宋人心中的丰碑。宋茶文化也深受影响。中华茶道至宋,形成了浓厚的人格化特点,将唐代陆羽“精行俭德”思想进一步发扬光大,强调茶文化的教化作用,大讲茶品、茶德、茶性,实指人品、人德、人性,德行不佳,休言其他,连茶也是不配喝的。在宋代的传统礼仪和民俗习俗中也融入了大量的茶文化内容,宾主设礼,非茶不交。人们注重以茶待客、以茶赠友、以茶孝亲,这些都是以敬茶之礼,扬天人之德,彰心灵之美。今天,当建设美丽中国、追求美好生活成为新时代主题的时候,相遇茶和茶生活的美好,如何从宋茶文化中提炼出“德韵”精华,同弘扬中华民族传统美德、涵养社会主义核心价值观结合起来,为树人立国而凝神铸魂,其作用和意义,不可低估!

茶文化至当代,继承了重德崇教的优秀传统,既发挥茶助身体健康的作用,又强调茶文化的育人育德作用。比如,从茶的干净清爽的自然品性,延伸到茶饮、茶艺的清雅、清和标准,再上升到茶道层面的清静、清心、清平等生活态度和清白、清正、清廉等道德要求。从源于茶的“天人合一”本性而延伸到茶的礼敬功能,进而表现对自然、天道(规律)的敬畏之心,对人与自然和谐共生、良性循环的追求向往,又从敬茶等茶生活出发,来表现互敬和谐的人际关系。浙江各地广泛开展并走向全国的茶文化“五进(进机关、学校、企业、社区、家庭)”活动,在科学传播健康饮茶知识的同时,以“润物细无声”的方式各有侧重地培德育人。茶文化进机关,彰显的是淡泊明志、清白做人、干净干事的特色,鼓励的是扬清弃浊、勤政廉洁的风气,培养的是敬畏人民、践行党的群众路线和为人民服务宗旨的道德情操;茶文化进学校,与“育人为本,全面发展”的教育理念相契合,把茶文化作为中华优秀传统文化和爱国主义教育的重要内容,引导师生以茶文化的礼敬、和美内容,培养尊师爱生、尚德尚美、追求真善美的道德修养;茶文化进企业,可以传播“茶道”“商道”皆以“和”为文化理念,讲求诚信、和气、互惠,结合现代企业文化建设,呈现德行天下、义利并重的风貌,培植诚实守信、爱岗敬业的风气;茶文化进社区,可以结合和谐社区建设,彰显“和美心灵”“和谐社区”特色,密切邻里关系,促进人际交流,增强社区居民的凝聚力和归属感,营造相知、相助、团结、文明、和睦的社会关系;茶文化进家庭,以健康生活促进家庭和美,以礼敬文化促进家庭和睦,特别是让孩子从小就会喝茶、会泡茶、会用茶礼敬长辈,对他们一生的修身养性、涵养君子之风大有裨益。

(三)挖掘和创新宋茶文化“雅”韵,共筑文化供给侧精品化和大众化共同繁荣的新格局。“雅”是文化产品的根本性标准之一,既要求“雅趣”充盈,也应该“雅量”满满。“雅趣”即高雅趣味,对立面是低俗趣味,与形式有关但绝非等同,决定性的仍然是“内容为王”。比如,在文学作品中,“雅词”也可以暴露出低级趣味,“俗词”也可以表现高雅情操,绘画、雕塑、音舞、工艺等等,皆是如此。“雅量”则是宽容、包容文化产品的多样性,鼓励创新。文化产品供给既要有促进提高的任务,也要有促进普及的任务;既需要“阳春白雪”,又需要“下里巴人”。在宋代,茶品、茶饮、茶器具、茶文艺都呈现了精致化和大众化并行不悖、相辅相成、辉映成趣的局面。龙团凤饼和蒸青散茶同行,上层引领风气和大众饮用方便相结合;点茶、分茶、斗茶互动,饮茶、玩茶、赏茶结合;茶器具五大名窑贡品和南北上千窑口并肩,官窑和民窑相结合;茶文学艺术和茶民俗习俗互补,雅文化和俗文化相结合;这些都有效地加快了茶和茶文化的普及,共同把宋代茶文化推向中国历史上的一个巅峰时代。今天,中国社会已进入全面小康,正在向全面现代化阔步前进,在人们物质生活有了极大进步的时候,精神生活的满足和提高显得尤为紧迫,从宋茶文化的文韵、艺韵、器韵等中提炼出“雅韵”,并以“雅量”带动“雅趣”,以“雅趣”成全“雅量”,如是,才能为大众提供更多更好的“有营养长精神”的文化精品,更多更好地促进文化建设,共同推动中华优秀传统文化融汇时代精神去创造当代文化的新优势。

(四)挖掘和创新宋茶文化“新”韵,鼓励解放思想、求真务实、创新创造。

伴随着时代转型和内忧外患,宋代前中期在革故鼎新中求立足图发展的特点十分鲜明,在政治制度、思想学术、科学技术、文学艺术和社会风俗等方面都有突出的创新举措和成果。特别是在科学技术上,中国闻名世界的四大发明中宋代占其三,中国传统科学技术的各个领域在宋代几乎都留下了重大的创新成果。宋代茶文化同出一辙。制茶上,从唐代的蒸青团茶发展到更为精致的压制花纹的龙凤团茶,成为后世砖茶、饼茶的始源;同时又发展出蒸青散茶,黄茶、黑茶也开始萌芽,这些都成为后代茶叶生产、消费多样化的先声。皇宫豪门追龙团凤饼,寻常百姓享散茶粗茶,创新包容,各得其所。在茶制茶法上,宋代承继前朝榷茶、贡茶,但制度设计更为精细,在加重盘剥的同时也刺激了茶叶和茶文化的生产和消费。在茶饮茶艺上,创造了“末茶”“点茶”“分茶”等独特精致的茶饮方式和审美情趣,大幅度促进了茶文化深入社会、走向民间。当代中国末茶以生态要求和资源充分利用为背景出现复兴之势,受到市场欢迎,堪称宋茶文化遗产的弘扬。在茶具上,开启了茶器具专门化生产的时代,像汤瓶、茶筅、建盏、木漆盏托等新的专用茶器具的出现,引领了茶器具生产专门化的历史潮流。在茶文学艺术上,茶诗词散文面貌一新,对当时和后世茶文化深入人心产生了巨大影响。宋代各方面的创新还带有一个重要特点,就是重创新的实用性。无论是思想学术、经济制度,还是科学技术、生活方式,创新的目的是经世致用,在茶叶生产、茶饮方式、茶叶贸易、茶制茶法等方面,莫不如此。宋代兴盛时期正是其创新力迸发的时期,随着王朝日趋腐败,社会创新能力被消磨殆尽,宋王朝也随之走向了衰亡。今天,当我们认识到创新是民族进步的灵魂、国家兴旺的不竭动力的时候,我们应如何秉持文化自信,最大限度地激发全社会的解放思想、创新创造的精神,为民族伟大复兴注入强大而持久的活力和推动力,宋代和宋茶文化的经验教训都是值得深思、值得下一番扬弃的功夫而为当代所用的。比如,在国家提出供给侧结构性改革任务时,茶界积极响应,一方面深入茶叶做精茶叶,一方面跳出茶叶做大做强茶业,创新业态,拉长产业链,跨界发展,从传统的小“六茶共舞”(六大类茶),从传统的喝茶,创造出饮(料)茶、食茶、用茶(茶的生化产品)、玩茶(文创旅游休闲等)、事茶(各类茶事活动)的大“六茶共舞”来,共同为人民群众的美好生活作出茶文化的贡献。去年3月22日,习近平总书记走进武夷山燕子窠生态茶园,嘱咐大家“要统筹做好茶文化、茶产业、茶科技这篇大文章,坚持绿色发展方向,强化品牌意识,优化营销流通环境,打牢乡村振兴的产业基础”。“三茶”统筹是非常重要的理念创新,是“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念在茶产业发展上的具体运用。统筹就是强化集成意识,发挥整体效益,针对的是各自为政、分散主义。一方面,茶文化引领、推动茶科技,一起为茶产业赋能;另一方面,在很多时候,茶文化、茶科技本身就是产业,茶产业又为茶文化、茶科技赋能,这种互相渗透、互相助力、捏紧拳头打好组合拳的新理念就是茶道文化的创新,是新时代的新茶经。茶道如此,政道、商道、文道等,莫不如此,都需要改革,都需要创新。从古代的宋茶文化之河到当代的宋韵文化之河,在不断传承和创新中,面对时代生活,融入时代精神,肩负时代使命,奔涌向前。(转自《浙江社会科学》2022年第8期)

来源:中国国际茶文化研究会

如涉及版权问题请联系删除

前言

茶文化作为一种独特的文化现象,具有悠久的历史和深厚的内涵。在全球范围内,各个国家和地区都拥有自己独特的茶文化,其中英国茶文化以其独特的特点和影响力而闻名于世。英国茶文化不仅仅是对茶叶的热爱和品鉴,更是一种饮食习惯、社交礼仪和生活方式的体现。

本文旨在探讨英国茶文化的形成与演变。茶文化是一种独特的文化现象,它不仅反映了一个国家的饮食习惯和社会礼仪,还体现了人们对生活品质的追求和对自然的敬畏。英国茶文化的形成与演变是多种因素的综合结果,包括历史、地理、政治、经济和文化等方面的影响。

英国与茶的初次接触

英国与茶的初次接触可以追溯到17世纪末。英国东印度公司在其东方贸易中与中国建立了联系,茶叶作为其中的重要商品开始引起英国人的兴趣。首批茶叶进口于1662年,这标志着英国茶文化的起源。

在初次接触阶段,茶叶在英国被视为一种奢侈品,只有富人阶层和贵族才能品尝到。这主要是因为茶叶的价格较高,加之其稀缺性,使其成为了社会地位的象征和一种奢华享受。富人们会举办茶会,以展示他们的财富和社交地位。茶会成为了一种社交活动,人们通过参加茶会来交流信息、结识朋友,并显示自己的社会地位。

茶叶的初次引进也引起了一定的争议。有些人对茶叶持怀疑态度,认为它是一种药物或魔法草药,可能对人体产生负面影响。人们逐渐认识到茶叶的美味和健康益处,茶饮开始逐渐普及。

茶叶的引入也带来了英国与中国的贸易关系。英国东印度公司成为了茶叶的主要进口商,他们通过与中国的贸易得到了大量的茶叶供应。茶叶的贸易不仅推动了英国的经济发展,也加强了英中两国之间的联系。

英国与茶的初次接触标志着英国茶文化的起源。茶叶的引入不仅带来了新的饮食文化,也促进了英国与中国的贸易交流。茶叶作为一种奢侈品开始受到富人阶层的喜爱,茶会成为了一种重要的社交活动。茶叶逐渐普及,成为了英国人民日常生活中不可或缺的一部分。

茶与社会变革

茶的普及促进了社交和沟通的发展。茶会成为了英国社交生活中的重要活动,人们通过参加茶会来建立社交关系、进行商务洽谈和交流思想。茶会不仅促进了人与人之间的交流,也促进了不同社会阶层之间的交往,打破了原本封建等级制度的壁垒。茶文化为社会提供了一个相对开放和平等的平台,促进了社会的融合和变革。

茶文化对英国经济产生了积极影响。随着茶叶的普及,茶叶的需求量大幅增加,茶叶贸易成为了英国的重要经济支柱。英国东印度公司通过茶叶贸易获得了巨额利润,茶叶贸易促进了英国的工商业发展,并为国家的经济增长做出了重要贡献。茶叶贸易也推动了英国与其他国家的贸易联系,加强了国际间的经济合作和交流。

茶文化也对英国社会的饮食习惯和生活方式产生了重要影响。茶饮的普及改变了英国人的饮食结构,人们开始喝茶作为日常饮品,茶的饮用成为了英国人的习惯。茶的消费也带动了茶具的发展和使用,茶壶、茶杯等茶具成为了家庭中不可或缺的物品。

茶的文化价值和品质追求也影响了英国人的生活方式,他们开始重视茶的品质和制作过程,注重茶叶的选购和烹饪技巧。

茶文化在英国社会中引起了社交、经济和生活方式的变革。茶的普及促进了社交和沟通的发展,茶叶贸易推动了英国的经济繁荣,茶的饮用习惯和文化价值改变了英国人的饮食习惯和生活方式。茶文化与社会变革相互影响、相互促进,共同构成了英国茶文化丰富多样的面貌。

英国茶文化的形成

茶与英国社交礼仪

茶在英国的普及和茶会的兴起对英国社交礼仪产生了深远的影响。茶会成为了上层社会展示自己社交地位和品味的重要场合。在茶会上,举办者会精心准备茶具和优质的茶叶,茶会的举办地点通常是豪华的住宅或社交俱乐部。

参加茶会的人们会穿着优雅,遵循一定的社交礼仪。他们会喝茶时举起小指,用优雅的动作搅拌茶汤,同时进行有趣的对话和文化交流。茶会成为了展示社会地位、交际能力和绅士风度的重要场合。

茶在英国社交礼仪中的重要性也体现在下午茶的传统上。下午茶是一种在下午时分享用茶和小点心的习俗。这一传统起源于19世纪,最初是由贵妇人们为了消除午后疲劳而发起的。

下午茶逐渐成为了一种流行的社交活动,无论是在上层社会还是在普通家庭中都广泛流行。下午茶不仅是品味美食和饮茶的机会,也是家人、朋友和同事之间交流的场合。它成为了英国社交文化中不可或缺的一部分。

2.茶与英国上层社会

英国上层社会对茶的热爱和追求在茶文化的形成中起到了重要作用。茶叶的稀缺性和价格较高使其成为了富人阶层的特殊享受。富人们在自己的豪宅中建立了茶室,装饰精美的茶具和优质的茶叶成为了他们炫耀财富和品味的象征。茶会成为了上层社会展示自己社交地位和优雅品味的重要场合。

上层社会也对茶叶的质量和产地有着较高的要求。他们追求茶叶的新鲜度、口感和香气,尤其是中国产的名优茶受到追捧。茶叶的品质成为了上层社会人士之间炫耀和交流的话题,茶的品鉴和评价成为了一门重要的技能。

3.茶与英国工人阶级

茶文化不仅在上层社会中兴盛,也逐渐渗透到英国工人阶级的生活中。随着茶叶的普及和价格的逐渐降低,工人阶级也开始享受到茶的乐趣。茶在工人阶级家庭中成为了一种日常饮品,为他们提供了精神和身体上的放松。

茶的普及也对工人阶级的生活方式和工作环境产生了一定影响。工人们在工作间隙或下班后会喝茶来放松身心,茶也成为了工人阶级社交的一种方式。一些工厂和企业也为工人们提供了茶水供应,以提高工人的工作效率和士气。茶在工人阶级中逐渐融入日常生活,成为了他们社交、工作和休闲的一部分。

工业革命对茶文化的影响

工业革命改变了英国人的生活方式和工作环境,从而对茶的消费习惯产生了影响。工业革命带来了机械化生产和工厂制造的发展,大量工人离开了农村,涌入城市从事工业劳动。在这一时期,工人们面临着繁重的工作和艰苦的生活条件。

茶成为了工人们放松和恢复精力的重要方式,他们在工作间隙或下班后会喝茶来缓解疲劳。茶在工人阶级中的普及度进一步增加,成为了他们日常生活的一部分。

工业革命对茶叶的生产、贸易和消费产生了重大影响。工业革命带来了农业和工业的技术进步,茶叶的种植和加工得到了改善和提高。茶叶的生产规模扩大,茶园的数量增加,茶叶的质量和产量得到了提升。

茶叶的贸易也因为交通和运输的改善而得到促进,茶叶的进口和出口量大幅增加。工业革命的技术进步也带动了茶叶的包装和销售方式的改变,茶叶开始以标准化的包装形式进入市场,方便了消费者的购买和使用。

工业革命对茶文化的影响还表现在茶的社会地位和消费方式的变化上。工业革命使得社会经济结构发生了巨大变化,新兴的中产阶级崛起,他们追求高品质的生活和社交方式。

茶成为了中产阶级的日常饮品,他们注重茶叶的品质和制作过程,并通过饮茶展示自己的社会地位和品味。茶会在中产阶级社交中得到了进一步发展,成为了他们交流思想、建立社交关系的重要场合。

工业革命还带来了新的茶饮方式和茶文化的变革。工业革命期间,茶的饮用方式从传统的煮茶方式逐渐转变为使用茶壶和茶杯来冲泡和享用茶。

这种方式更加方便和快捷,也符合了工业时代快节奏的生活方式。随着工业革命的进展,茶叶的消费也逐渐与工业化的快餐文化结合,例如快速冲泡茶袋或茶包成为了一种便捷的选择。

工业革命对英国茶文化产生了深远的影响。它改变了英国人的生活方式和工作环境,促进了茶在工人阶级中的普及。工业革命也推动了茶叶生产、贸易和消费方式的变革,茶叶的规模和质量得到了提升。

茶的社会地位和消费方式也发生了变化,茶会成为了中产阶级社交的重要场合。工业革命还带来了新的茶饮方式和茶文化的变革,茶叶的消费与工业化的快餐文化相结合。工业革命时期的变革和发展为英国茶文化奠定了现代化的基础。

全球化对茶文化的影响

全球化对茶产业的发展和茶叶贸易也产生了重要影响。随着全球茶产地的扩大和茶叶贸易的增加,英国作为茶叶的消费国之一,受益于茶叶供应的多样性和品质的提升。茶叶的全球供应链也更加紧密和高效,茶叶的运输和贸易更加便捷,使得英国人能够更方便地品尝到来自世界各地的茶叶。

全球化也加速了茶产业的可持续发展和环境保护的重要性。人们更加关注茶叶的产地环境和农业可持续性,对有机茶叶和公平贸易茶叶的需求增加。英国茶消费者越来越重视茶叶的质量和可持续性,茶企业也更加注重社会责任和环境保护。

全球化对英国茶文化产生了广泛而深远的影响。茶文化变得更加多样化和多元化,茶的种类和消费方式丰富多样。茶文化与其他文化的交融促进了茶文化的创新和发展。

茶文化也成为了英国社会中共享的一部分,茶的消费不再局限于特定阶层和场合。全球茶产业的发展也为英国人提供了更多选择和更好品质的茶叶。全球化也推动了茶产业的可持续发展和环境保护的重要性。茶文化在全球化的浪潮中融入了更广阔的舞台,为人们带来了更多茶的美好

笔者观点

英国茶文化的形成与嬗变是一个丰富多元的过程。从初次接触茶叶到茶会的兴起,再到工业革命和全球化时代的影响,茶文化在英国社会中扮演着重要的角色。茶不仅是一种饮品,更是一种社交礼仪、生活方式和文化的体现。了解英国茶文化的形成与演变,有助于我们深入了解英国社会、历史和文化的方方面面,同时也为茶文化的传承和发展提供了启示。

参考文献

[1] 张荷苗.社会性别视角下的近代英国茶文化与女性角色转变. 福建茶叶,2022

[2] 刘章才.《英国茶文化研究(1650—1900)》出版. 广西职业技术学院学报,2021

[3] 周志刚.中国茶文化和英国茶文化对比研究. 福建茶叶,2021

[4] 张惠评;韩丽枫.英国茶文化的形成及其本土化变迁. 文化学刊,2021

[5] 赵璐.浅析英国茶文化及其文学价值. 汉字文化,2020

(图文来源头条号万象硬核,版权归原作者所有,如有侵权请联系小编删除。)

综合各类文献、史料和已经开展的相关研究结论,笔者认为,在西藏进行民主改革之前,茶叶从传人西藏到在西藏受到全面认可,融人日常生活,并实现最大范围的文化传播,其过程和重要的环节可分为四大阶段。

一、第一阶段,755年以前

第一阶段,茶叶在很早的时候从内地传播到西藏,并作为“灵药”和内地珍稀贵重物品存在于极少人的手中。这一阶段从茶叶传播至西藏到赤松德赞继承吐著王朝神普之位,即755年以前。

阿里地区的故如甲木寺考古发现,这些极少的人应包括从事宗教活动的人。这阶段持续了相当长的时间。文成公主、金城公主嫁人吐蕃也未对这一-阶段的整体情况产生太多影响。但此时,佛教在吐蕃得到了一定的发展,尤其松赞干布赞普并不排后佛教,在其支持下,大昭寺、小昭寺、昌珠寺等一些佛殿经堂建成。这为茶叶的大柳模饮用和流行打下了特定的社会文化基础。

目前发现的最早的较系统的介绍涉及西藏茶叶和茶碗等文化内容的藏文史料是《汉藏史集:贤者喜乐赡部洲明鉴》。该书是由达仓宗巴.班觉桑布(梵文名释迦嘎年施利甫迪跋扎,简称叶如达仓巴)于明宣德九年(1434)撰于达纳屯孜,全书分上下两篇。上篇叙述印度、于阗、汉地、木雅和吐蕃王以及佛教历史和著名人物事迹,下篇介绍有关法王、万户、望族和大德历史及教派传承。尤其对萨迦派的历史,元朝在西藏的军事、赋税、驿站的设立、法律、本钦的委任以及元朝与西藏的关系方面有详细记载,被学术界视为有重要价值的史料,列入重要史籍之中。陈庆英先生根据1983年7月北京影印本和四川民族出版社1985年6月铅印本翻译成汉文,并由西藏人民出版社于1986年正式出版。该书中记载的茶叶、茶碗的故事和内容发生于第三任吐蕃王朝赞普都松芒布支在位期间(676--704),但故事中体现出的主要信息表明:故事主人公及相关人物是把茶叶作为“汉地的妙药”加以对待的,还没有发展到把茶作为日常生活中生津解渴的必需饮料的程度。

该书写道:“买茶叶的、卖茶叶的以及喝茶的人数目很多,但是对于饮茶最为精通的是汉地的和尚,此后噶米王向和尚学会了烹茶,米札衮布向噶米王学会了烹茶,这以后依次传了下来。”*这里的“买茶叶的、卖茶叶的以及喝茶的人数目很多”描述的应为唐朝“汉地”情况,而不能理解为当时吐蕃的饮茶情况。

二、第二阶段,755-797年

第二阶段,此阶段饮茶群体出现,饮茶活动达到一-定规模,部分群体中的饮茶风气基本形成。这一-阶段基本可划定为吐蕃王朝的赤松德赞赞普在位期间,即从755年至797年。

有几项重要的信息应值得关注:第一,至781年,赤松德赞自己收藏了很多内地好茶,说明39岁的赤松德赞是爱茶之人。第二,同一年,赤松德赞见到常鲁公并看到了唐朝当时的烹茶方法,对茶叶如何“使用”有了进一步了解。第三,赤松德赞后期,经过了-系列战争,吐蕃疆域东部已经到了今陕西、甘肃交界处,南面抵达了印度中部恒河带。版图的打张使吐著的各类人群对唐朝文化和其他文化的接触大量增切。第四,赤松德赞大力支持佛教发展,与唐朝僧人、天竺僧人接触增多,他于781年邀请唐朝禅宗名僧摩河衍到逻些传教,这成为西藏饮茶流行的最重要事件之一。

当时,赤松德赞依据佛法来制定法律,这在相关史书和传记中都有-定程度的记载。《莲花遗教》第67章中记载的当时赤松德赞制定的法律包含三个层次:佛教法律、下法和家法,佛教思想均融人其中,这也标志着佛教地位的确立。在《本生传》中写道...依照三藏经记载:僧人渴饮奶与茶/食用粮食和糖果/蜂蜜酥油与糕点/衣紫袈波住庙宇/不许喝酒戒淫欲.....”9表明当时僧人饮茶已经得到了较高的认可。

在此阶段,苯教被压制和打压,佛教快速发展和兴盛,在赤松德赞的支持和主持下不仅排除了反佛势力,而且修建了第一-座真正意义上的佛教寺庙桑耶寺,大力翻这佛经,树立起了佛教的主体地位。在此过程中,吐蕃与唐朝、天竺之间的僧侣流动大大增加,尤其唐朝禅宗的传人产生了巨大的作用。

在晋朝(265-420)的饮茶者中,禅僧已经有了相当的名气。《茶经.七之事》中记载的晋朝茶事中有“武康小山寺释法瑶”。释法瑶是东晋至南朝宋齐间著名涅檠师,著有《涅架》《法华》等。唐朝佛教大兴,佛禅与茶之间已经形成了密切的关系,并以其提神醒脑、饱腹消食、清淡寡欲的特点受到推崇。皎然(730-799是唐科茶僧中的代表人物之一,他创作了大量与茶禅相关的诗作,其中不乏千古流传的名旬,比如“一饮涤昏寐,情思朗爽满天地。再饮清我神,忽如飞雨洒轻尘。三饮便得道,何须苦心破烦恼...(皎然,《饮茶歌诮崔石使君》)茶圣陆羽在不断成长的过程中,也受到了寺院茶文化的重要影响。780年,陆羽的《茶经》问世,茶叶消费之风得到了大力推动,普及力度进步加大,茶文化也逐步走向多元化的繁荣。781年,摩诃行受赤松德赞之邀入吐蕃,受到了当时吐蕃僧俗众人的致欢迎,信徒弟子纷来投。结合当时的情况,可以推测,名僧摩河行到西藏传法成为当时唐朝茶饮之风在吐著广泛传播的重大契机和重要推动力,并极大地促进了西藏当地特色茶文化的出现和传播。

在此阶段,饮茶活动应主要集中于佛教的僧人中,虽然在“渐顿之争”中,以摩河行为代表的顿门巴失利,但并没有影响饮饮茶习惯的传播。同时,随着佛教地位的不断提升,携事活动也增多起来,饮茶活动逐渐超出个人活动范畴,进入僧侣群体性的活动之内,比如酒经、群经、法会等。另外,由于赤松德赞喜爱茶、藏茶、泡茶,因此当时吐暮的政治系统内已经开始推崇饮茶,而且一定程度E上开始在中高级官像中流行。在带动和影响下,基层官吏开始追求茶叶并向往饮茶行为。统治者和僧侣们的茶的影响越来越大,推崇茶叶、向往茶叶,并以饮在这样的斯围中,民间各类群体受到茶的影响越来越大,推崇茶叶、向往茶叶,并以饮茶为一种荣耀,所以在民间许:农群体中饮茶行为和风气也有了一定程度的传播,但范围很小,主要集中于奴隶主、贵族群体。

三、第三阶段,797-13世纪40年代

第三阶段,此阶段饮茶行为进一步向民间传播,饮茶之风进步融入吐著中心的阶层、群体的社会生活之中,西藏的茶叶需求量大幅度增加,满足程度也大大提升。时医,质群体的茶叶消费量总体还很低。西藏特色的饮茶方式基本形成,并开始被广泛接受。西藏茶文文化性质发生了彻底改变。这一阶段从赤松德赞之后至西藏正式白2元朝的前身蒙古汗国,即从797年至13世纪40年代。

唐朝时已经出现与周边少数民族地区政权或部落的茶马相易现象,虽然偶尔为之.但却促进了茶叶的对外传播,已逐步形成取代贡赐形式之势。五代十国时期,虽然受到战乱影响,迪茶马互市仍得到了一-定的发展,《五代会要》中有一定记载。宋朝茶马互市得到了很大发展。宋真宗咸平元年(998)置“估马司”以定马价,专门负责接受献马和回赐茶叶之事。熙宁七年(1074)宋朝廷派李杞、蒲宗闵等人蜀,专门负责博马之事。从熙宁七年十二月至熙宁八年五月的六个月间,宋仅通过熙河路买马数达到了14600余匹,主要形式是以茶易马。总体而言,宋朝官方的互市地点主要集中于西北甘肃一带,四川榷茶为辅助。宋、西夏、金并立时期,贸易主要通过榷场开展,西北地区的茶马贸易也相当繁荣。

宋朝全力发展的茶马互市传播了茶叶的名声,各民族地区政权和部落也积极响应和参与到互市之中,比如皇通二年(1142)之后,金在陕西秦、巩、洮、凤翔府等地置榷场与宋开展贸易。这一现象表明了茶叶已经与各民族地区的生活方式发生了有效融合,饮茶的诸多好处被发现和广泛认可,茶叶需求量大幅度增加。

总体而言,茶马贸易活动极大地促进了茶叶的输出和对周边少数民族地区茶叶需求的满足,也促进子不同地区,不同民族之间的社会互动和文化交流。

此阶段的前期,吐蕃王朝的最后两任赞普对茶叶消费的群体变化和扩展产生了重要影响。赞普赤祖德赞把佛教推至几乎无以复加的高度,僧侣的政治地位、社会地位、经济地位达到了极高的程度。当时,赤祖德赞有两位国师(钵南布),娘.定埃增和物测如,贝吉允丹。命令七户供养一名僧人,实行“七户养僧制”,吐瓷僧倡人数急剧地加,并形成了有着特殊地位的僧侣阶层。最后位赞普朗达玛登位后,对佛教进行残酷废禁,大量僧人被迫还俗,成为屠夫、猎人等当时的社会地位低等人群。这种对佛教先展度推崇再残腻废禁的政策,使已经广泛存在于寺院和僧相中的体茶之风随着着寺院和僧侣地位和身份的变化向社会中下阶层,尤其是在社会底层快速传播。但对当时的奴隶们而言,饮茶的概念和行为更多停留在意识认同上,实际消费很少。

842年,赞普朗达玛被在逻些近郊修行的僧人刺死后,吐蕃统治集团内部分化,王室分裂,平民、奴隶爆发起义,吐蕃王朝分崩离析。这种分散割据状态为藏传佛教的发展提供了政治和社会空间,大量教派出现,佛教影响进一步提升和扩大。此期间,政教势力与大家族相结合的模式占据主导,比如萨迦派创立于11世纪,其教主祖师在昆氏家族内传承;噶举派创立于12世纪,13世纪初政务大权由朗氏家族掌控。这种模式进一步巩固了统治势力、宗教势力和贵族势力对茶叶的垄断,同时再次强化和拓展了寺院与茶的关系:除了已有的对茶叶的直接消费之外,茶叶贸易活动和布施活动得到发展和强化,并逐渐形成定制,寺院中的司茶僧和司茶职位渐成规范,在一些大寺院中逐渐出现了用于专门储存茶叶的“茶库”。由于处于割据状态,所以不同区域内的统治势力、宗教势力和贵族势力对茶叶消费和茶文化的影响是不同的,这样就相应形成了特定区域内的饮茶方式、用茶规范和茶文化内容与模式。所以此时饮茶风俗呈现出地域性的多元化,茶文化也呈现出相应的多元特征。

此阶段,西藏的奴隶社会逐步向封建农奴制社会过渡,土地占有形式、经营方式、阶级关系发生变化,大部分奴隶和部分平民转化为农奴,以剥削农奴为主导的封建生产方式占据主导。藏文史书记载,11世纪,在阿里布扎朗地方已经出现了豁卡(封建庄园)。到13世纪初,在吐蕃本土,这种封建农奴制的生产方式普遍形成。随着封建农奴制的形成,农奴主占据了绝大部分生产资料,农奴在人身关系上依附于农奴主,农奴们不但要无偿为农奴主耕种土地,而且要服各种劳役,并上缴绝大部分劳动产品,成了领主的附属品。农奴主们利用这种人身依附关系,对农奴们实行残酷的压迫和剥削。随着农奴主群体中茶叶消费量的增加和饮茶之风的日益浓郁,农奴们接触到茶叶的机会越来越多,并逐渐产生了消费需求,但是这种需求的满足基本处于空白或极少的状态。

13世纪初,蒙古族崛起于漠北地方。成吉思汗完成了统蒙古各部的大业,建立了蒙古汗国。吐薯王朝分崩离析后,西藏地方-直处于漫长的分散割据中,并形成了几大政教势力和分散的世俗统治势力。萨迦派创立于1世纪。1247年初,萨迦派第四代祖师萨班,贡噶坚赞(1182-1251)应邀与阔端(蒙古汗国窝阔台汗的次子,率兵驻扎河西走廊,治所设于凉州,负责对当地的镇戍和对藏区的经营)在凉州会谈,商议西藏归属蒙古汗国事宜,并由萨班从凉州向西藏各地僧俗首领发出信件,说明归附、纳贡、任职、造报清册等事,此举得到了西藏各地僧俗首领的积极响应。此事成为西藏正式归属中央政府的重要标志。

西藏正式归属元朝前身蒙古汗国,使内地向西藏的茶叶供给性质发生了改变:在中华民族多元-体格局下,由原来的中原华夏政权与周边少数民族政权之间的茶叶往来,转换为中央政府统属范围内不同地方、区域内的贸易和文化往来。此时,西藏的茶叶贸易性质发生了改变,西藏的茶叶消费完全转换为中国内部茶叶消费的重要组成部分,在此之后,通过茶叶,西藏与四川、云南、甘肃、湖南等地在加强区域联系、强化文化纽带、巩固民族情结、维护国家统一以及抵御外部侵略等方面共同书写了不可磨灭的历史。

四、第四阶段,13世纪40年代至西藏民主改革之前

第四阶段,此阶段西藏茶文化已经十分普及,并深深与西藏地理、气候、经济、社会、文化等各个方面深度结合,茶文化在不断普及过程中又不断丰富和演化。现在西藏的茶饮特点与主要的茶文化要素定型和发展于此阶段。处于社会最底层的农奴和奴隶的茶叶需求处于极度被压制状态,他们的茶叶消费状况反映了他们受到的残酷压迫和剥削,反映了他们的悲惨生活。这-阶段从13世纪40年代至西藏民主改革之前。

17世纪50年代初,五世达赖喇嘛从哲蚌寺启程朝清。1653年1月,五世达赖喇嘛至京,顺治帝出京城与其相见于京郊皇家猎场南苑。5月,清朝以满汉藏三种文字的金册、金印对五世达赖喇嘛进行了册封,同时以满汉蒙三种文字的金册、金印册封固始汗。对二者的册封,正式确定了清朝对西藏的统属关系。1779年藏历六月十七日,六世班禅从扎什伦布寺启程为乾隆帝祝七十寿辰,1780年7月抵达承德,并于避暑山庄觐见了乾隆帝。11月,六世班禅因病圆寂于黄寺,乾隆帝到黄寺进行吊唁,并于四年后在黄寺西侧建成六世班禅的衣冠冢“清净化城塔”,乾隆帝亲撰七百多字的“清净化城塔记”,用满汉藏蒙四种文字镌刻。以五世达赖喇嘛和六世班禅入清朝觐和祝寿为代表,这种大规模的政教高层互动极大地带动和促进了地区之间互动的力度和频率,各种各样的互动既包括官方的,也包括非官方的。这些互动极大地促进了地区间经济、社会和文化的交流,特别是极大地促进了文化的交往交流和交融,茶文化就是其中最重要的组成之一。

在此阶段,“人藏熬茶”的存在和流行使西藏茶文化与青海、内蒙古自治区(简称内蒙古)、新疆等地的文化元素进一一步接触、融合,并向这些地区广泛传播。“人藏熬茶”是以茶叶为纽带的一种宗教活动和文化现象,大约起源于16世纪末,随着藏传佛教格鲁派在各地的传播而日渐兴盛,也逐渐成为藏传佛教独有的一种宗教仪式。“人藏熬茶”存在于多地区和多民族之中,主要地区包括西藏、青海、新疆和内蒙古等广大藏传佛教信仰地区,主要民族包括藏族、蒙古族、土族、纳西族等众多信仰藏传佛教的民族。集体茶事活动是“人藏熬茶”的核心活动之一,而在各种各样的茶事活动过程中,不同地域、不同民族间的相互影响得到了进一步强化,茶文化表现尤其突出。

频繁出现的“人藏熬茶”体现了当时藏传佛教产生的广泛影响,格鲁派信众不断壮大,同时也体现了佛事活动和茶事活动的深度结合,表明当时西藏的“熬茶”方式和集体饮茶文化已经有了非常广泛的影响。此时,西藏整体的熬茶方法、饮茶方式和茶文化模式在更广泛深入的政治、经济、社会和文化互动与交流中进一步巩固,内容也在不断增加,文化特征表现得愈加突出。

西藏正式归属元朝前身蒙古汗国,使西藏茶叶的贸易和和消费性质发生了改变,西藏茶叶贸易成为中国茶叶贸易的有机组成部分,西藏的茶叶消费成为中国茶叶内部清费的一部分,这些特征一直保持和延续下来,作为铁般的证据证明着西藏是中国不可分割的一部分的事实。19世纪末20世纪初,英印茶叶人侵西藏,并以此对中国边境进行蚕食侵略,中国官员、百姓和西藏僧俗力量都积极投入到抵御英印茶叶人侵的伟大斗争之中,自觉保卫西藏茶叶市场,维护国家统和领土完整。

此阶段,以茶叶为纽带的地区间、民族间的交往交流交融不断深化,茶马古道的繁荣既是这一现象的直接后果,也是反作用于这一现象,进一步促进这一现象的最重要的纽带和动力。有学者认为,茶马古道的兴起经历了不同的原始形态,包括直立人古道、早期智人古道、晚期智人古道、新石器古道、民族古道、盐运古道和马帮古道,这些原始形态的古道成为茶马古道兴起的基石。10大约在唐朝时已经形成了川藏茶马古道、滇藏茶马古道的前期形态。整体而言,茶马古道正式形成并传播于唐宋,兴盛于明清,20世纪2040年代再度兴盛。茶马古道的纵横绵延造就了沿边特色鲜明的城(村)镇文化,大大促进了经济与社会文化的发展。泸定、康定、德格、甘孜、巴塘、中甸、昌都等比较著名的高原城镇就是随着茶马古道的形成、繁荣而相继出现并逐步发展的。同时也刺激了西藏及其他藏区商业贸易经济的形成与发展,带动了汉藏各族物资交流的兴盛,使各民族各地区在经济上形成了互通有无、互相依赖、互相支接的不可分割的整体。茶马古道以纵横交错的网络状穿越云贵高原和青藏高原,那里世居着藏族,傣族、苗族、录颇族、拉祜族、彝族、白族、回族、纳西族,傈傈族、佤族等民族,古道的形成和发展对中国各民族的团结与发展发挥了巨大的作用,通过人口流动、通婚等形式各民族之间的相互依存度大大提高。另外,茶马古道在汉族,藏族。纳西族、白族,回族等诸多民族中发挥的强大的润滑剂作用,促进了各地区、各民族之间的文化的交流与融合。

此所段,正处于西藏的封重衣奴相下,这种制度是以封建土地所有制和农双对改奴主的依附关系为基础的黑暗,野蛮的社会制度。在西意,该制度于13世纪管酒理立,15959年的西藏民主改革中和底度除。封建农奴制下。三大领主地方封2政府、贵族和寺院)及其代理人残酷地对奴隶(约占地方总人口的5%)和农奴(约占地方总人口的90%)进行压榨、压迫和剥削。在该制度下,农奴、奴隶等社会最底层

群体接触茶叶的机会越来越多,他们最需要茶叶提供营养和能量以勉强生活下去。这样,他们的茶叶需求在不断被强化,但是这种茶叶消费需求却根本得不到满足,或者满足量极小。总体而言,在整个封建农奴社会中,农奴们只能购买极少的最劣质茶叶,农奴主们把“茶渣”“茶末”“茶锈”也销售给他们,有时他们也偶尔从“好心”的农奴主那里得到极少的“赏赐”,也存在个别亲戚给予极少的“接济”。他们的茶叶需求处于极度被压制状态,奴隶们的遭遇更是如此。但越是这样,越激发了他们获得茶叶、消费茶叶的愿望。

来源于:古老藏茶