市面上号称冰岛老寨的茶,几乎是假的(注意,是几乎,不是全部)。

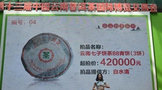

真正的冰岛老寨古树茶,动不动几万一共斤,不是普通茶客能够消费的起,基本都进了藏家手里,不可能大肆出现在市场上流通。

市面上号称古树茶的茶,大多数也是假的。现在你会发现天下只要卖普洱茶的店铺都有古树茶。

100年以上的茶树才能称之为古茶树,古树茶产量占比相当少,大概只占普洱茶产量的4%左右,物以稀为贵,分到每个茶商手里,能喝到古树茶的概率相当有限。茶商搞到一些古树茶,通常用来压箱底,而不是摆在货架上售卖。

市场上,由于茶叶无法溯源。普通山头的茶叶,可以冒充冰岛和老班章卖。几十块钱一斤的台地茶,可以冒充古树单株卖。

然而,这样的操作,除了你一直在山上看着采摘、看着加工直至拿到手上才算真品,一旦离开了茶山、茶树,根本无法分辨。而现在的名寨、名山头,只要一张棉纸,想印班章,想印冰岛,全部自己决定。

天下茶客不懂茶者十有八九,绝大部分消费者根本无法分辨出来,这就是山头信任危机,古树茶信任危机。

这么做,到底伤害了谁:

首先,伤害了大部分茶客。懂行的人都知道,顶级名寨不会大量、无死角的出现在市场,那些号称冰岛、昔归、老班章的,其中水分很大。

因为但大多数人不懂行,买茶品饮,花几百元或几十元(只要听说茶农直销,所以便宜,以为捡到漏了),买来一饼所谓的冰岛、老班章,泡了一喝,原来传说中冰岛就这水平,以后不喝普洱了。

送礼的时候,买一饼几十块的冰岛,以为是名茶,这货送出去,遇到懂茶的,关系也差不多结束了。

其次,伤害名寨信誉。冰岛老班章很有名,但冰岛老班章遍地假茶,透支的是普洱茶的信任。

那么,对谁有利呢?

大多数不做冰岛茶的茶商,大多数不是冰岛的茶农!反正大家都分不出来,都可以借用冰岛、老班章的影响力,从中获利。

这就是当下普洱茶的市场普遍现状。

最后也奉劝广大茶客不要太迷信山头茶、古树茶,云南产好茶的地方多了去了,并非只有这些名山、古树茶才好喝。

「你说的跟我老师说的不一样!」

这是最近与别人聊茶看到的一句话,缘由我们讨论茶叶冲泡的问题,问我红茶怎么泡好喝? 我说泡茶没有那么多条条框框,随意点就好; 他回道:你说的跟我老师说的不一样,她讲泡茶要沿着茶叶缓慢环圈注水,口感才会好。

我说泡红茶用沸水冲泡没问题的,他回:我老师说泡红茶的水温控制在80-90度,香气味道能够平衡。

看到左一句老师右一句老师,心想既然那么相信你老师,还来问我,这不是给自己找堵吗? 虽然心里是这么想,但为了给人留下个好印象,还是客气地回了句:嗯,你老师说的对,学习了!

并没有因此而不愉快,只是觉得这事很有意思。信息时代,大家接收到的信息越来越丰富,渠道也越来越多,理论上你我获取到的信息是没有差别的。

但现实往往与理想存在距离,借用朋友jacky的话来说就是:其根源在于每个个体对信息的筛选能力的差异,当内容对每个人都是无限多的时候,选择能力才是体现个体差异的决定性因素。

用这段话来解释前面开头的事情就不觉得奇怪,同样的套用在买茶这件事上也是能说得通的。

在网络还没这么普及之前,茶客们购茶的渠道一般是在实体店,如茶叶市场的门店以及品牌实体店等等。随着电商、社交软件的兴起,购茶渠道已经不再局限过去单一方式,一个手机就能解决,电商平台可以买茶,微博、微信也可以买到茶,还有套路深的“外公家茶”。卖茶一方也不再是茶商,所处上游的茶农也借着网络之便做起了直销,绕开茶商,直接面对终端消费者,同时茶客们进山买茶的也不断增多。

然而有这么多可选择之下,茶客消费者群体却不知道该如何选择了,到底是找茶商买茶靠谱还是找茶农买茶靠谱?如果要二选一,相信多数人会倾向于找茶农,潜意识里认为茶农在产地,茶叶是自己家的,保证了真实性,并且还绕开了茶商,可以用实惠的价格买到茶。

但是乡亲们,不能忽略茶叶最终是要喝的,茶农身份与品质不能划等号,茶农的茶也要流向市场,跟你们平时喝的茶一样,也要看具体品质,况且价格在现今各种概念的围绕下,还真不一定实惠。

这让我想到淘宝上那些茶叶店在商品页面或首图贴上身份证以证明自己是原产地的人,要么就拿个纸板写上“父亲制茶,我卖茶”。最逗的是发现有一家店贴的身份证地址假的不能再假,把桐木村直接写上了桐木关,这就让人尴尬了。除了贴身份证,还有茶农写质量保证书的。讲道理,贴身份证和写保证书“证明我爹是我爹”,还不如实实在在把茶叶卫生安全的质检报告贴出来有用。

找茶农能买到性价比高的好茶吗?答案是肯定的,但问这个问题之前,先想想自己的识茶水平,不然容易被牵着走,因为你相信在茶农家可以买到靠谱的茶。

今年在武夷山,有茶农拿来毛茶样品让我喝喝看,希望我能帮他走一点货。在冲泡过程中,他在边上说了很多,说自己的茶是长在坑里的,环境多好多好,以证明茶品质。我说能喝出来的,然后他就没说话了,最后几款茶喝完都马马虎虎,并没有觉得多好。如果换作一个普通茶客,在这过程中听到茶农在有意无意的“引导”,要准确喝出点什么来还真有些考验本事。

茶商与茶农的选择,如果我是一个普通消费者,在自认为识茶能力还不够的情况下,我想我会选择茶商,道理很简单,茶商已经用他们的专业帮我筛选过一遍品质了,比起自己无头绪茫茫大海中寻找,专业的茶商会给你推荐适合你的茶。

但是,茶行业入行门槛不高,谁都可以来卖茶,开个门店或有个微信就可以做茶叶销售,这类茶商跟进山找茶农买茶的茶客消费者没区别,只是量多量少问题,甚至识茶水平还不如一些茶客。散装茶收回来,用上好看的包装,茶名标签往响亮了贴,不是正岩,就是正山,或者百年古树、野生等字样,就这样顺理成章将普通茶当高端茶销售,其实他们自己卖的是什么茶都不知道。

茶叶价格连年上涨,原因有很多,其中有个很大原因是这几年到茶山找茶农买茶、收茶的群体(茶商、茶客消费者)越来越多,价格也随之被抬高。

过去的茶叶贸易是批发商到茶厂收茶,或者茶厂自己直营批给各个大大小小茶店,上游价格相对稳定合理。而现在各地茶商和茶客自己跑到产区收茶买茶,由于不懂具体行情,只要觉得自己能接受的就买,这就使得上游的价格出现了混乱。

市场功能在转变,上游的青叶原料市场最终变成了消费市场,在此情形下,哪一方收茶买茶都有压力。在产区曾见过从其他行业半路进来做茶生意的,包括自媒体和网红,看他们收茶,真是忍不住感慨一句:有钱真好。

所以你们看,作为一个普通茶客消费者,不管是找茶商买茶还是找茶农买茶,两边都有靠谱和不靠谱的,没招,有纠结茶商还是茶农的时间,不如多提高自己的认知。

其实当下的信息已经越来越透明,故事早晚会被戳破,各种概念也会逐渐退去,你唯一能做的就是把自己的舌头与鼻子练灵活,那时候就不会纠结跟谁买茶的问题,而是要考虑如何多赚钱买茶的问题。

写这篇的时候,微信突然收到一个茶友发来的消息。她说:「认真做事的人,往往特别愿意跟你分享很多真实的东西、很多知识,不会藏着掖着;他们的思路就是把正的东西讲给你,他们的认真才有共鸣和价值。」

认真二字何其珍贵,制茶的人认真制茶,喝茶的人认真喝茶,挺好。

祝,常喝好茶,买茶不被坑。

【图文|改编:知乎·谢伟文】

白茶越陈越香的秘密在这里

一般的茶保质期为两年,因为过了两年的保质期,即使保存的再好,茶的香气也已散失殆尽,白茶却不同,它储存年份越久茶味越是醇厚和香浓,素有“一年茶、三年药、七年宝”之说。那么白茶为什么会越陈越香呢?

01白茶多久才算“陈”

老白茶,即贮存多年的白茶,其中的“多年”是指在一个合理的保质期内,一般五六年的白茶就可算老白茶,十几二十年的老白茶已经非常难得。

白茶存放时间越长,其药用价值越高,因此老白茶极具收藏价值。下面以一年、三年、七年为分界点来说。

一年茶

一年的白茶,新采的鲜叶通过天然的制作工艺,才“初长成”,茶叶中各种各样的成分都还在一个固定值。干茶色泽灰绿,白毫满披,汤色杏黄,滋味鲜爽,一切都是最鲜嫩的样子。

经过了一年的时间,白茶中的成分进行氧化已然发生了变化,黄酮、咖啡碱等物质含量略微增加,老白茶所具有的特点能够呈现出来,但“老”得不明显。

三年茶

三年的白茶在外观和内质都产生了变化。干茶颜色变暗,汤色较一年茶深,滋味柔和些许。其药用价值也相对提高。三年白茶也属老白茶,氧化程度相对一年茶较高。

七年茶

七年的白茶,毋庸置疑是“老”茶了,其干茶色泽由暗绿色转化成褐色,甚至黑色;滋味更加醇和,茶性转为温和;保健功效更加强大。可以说是资深老白茶。

通过这些具体的年限作为分界点,可以发现,白茶的老是循序渐进的,随着时间的推移,越来越“老”。

02越陈越香的原因

老白茶是以越陈越香闻名于世,何谓越陈越香?原因就是白茶内部成分缓慢发生的化学变化。

白茶的汤色逐渐变红,滋味变得醇和,茶性也逐渐由凉转温,所以白茶与生普洱一样储存年份越久茶味越是醇厚和香浓,“越陈越香”也成为了白茶的魅力所在。

具体如何变化的呢?往下看。

① 茶多酚

是茶叶可溶性物质中含量最多的一种,是茶叶中最主要的保健作用功能性成分。白茶具有比其他茶叶更高的保健功能,就是茶多酚起到了作用。

存5年之内茶多酚含量变化不大,但20 年老白茶茶多酚含量明显减少。虽然含量减少了,但茶多酚并没有“消失”,而是在贮藏过程中转化成了褐色物质,使茶汤色泽加深。

② 儿茶素

儿茶素同样具有医疗、保健作用的生理活性。有研究发现,储存1年后,儿茶素会下降。

在储藏过程中,其中一种具有涩味的儿茶素生成了茶黄素和茶红素。而茶黄素可以增强滋味的强度和鲜度,具有甜酸味道的茶红素可以影响茶汤的浓度,所以陈年白茶的口感更加浓重。

③ 咖啡碱

咖啡碱是茶叶重要的滋味物质,因此,茶叶咖啡碱含量也常被看作是影响茶叶质量的一个重要因素。20年白茶咖啡碱含量较高。

咖啡碱变化不明显与化学性质有关,咖啡碱的化学性质比较稳定,在六大茶类的成分比较中,相对于其他成分,咖啡碱的立场最坚定,最有个性。

④ 氨基酸

氨基酸构成了白茶鲜爽味的重要成分,不同的氨基酸会散发出不同的味道,例如甜鲜滋味和焦糖香,玫瑰香味,花香味,鲜爽味。

在茶叶存放过程中,氨基酸在复杂的化学反应中生成了色素类物质,所以新白茶茶汤颜色较浅,呈黄白色,陈年白茶茶汤颜色较深,呈深黄色。

⑤ 黄酮

储藏时间较长时,茶叶中多酚类物质结构发生了转化,促进了黄酮类物质的形成。并且储存时间越长,白茶黄酮含量越高。

而黄酮类化合物可以清除自由基,具有较强的抗氧化性、保护心血管等作用,是茶叶保健功效的重要成分。黄酮是人体必需的天然营养素,因为分子量小,易被人体吸收,代谢快,在体内不积蓄,需要经常补充。而人体自身不能合成黄酮素,必须从平常饮食中获取。

综上所述,白茶在存储过程中,茶叶内部成分缓慢地发生着变化。

经过时间的沉淀,白茶的口感更是多了一份醇厚,滋味也更令人着迷。正所谓“一年茶,三年药,七年宝”,喝茶之余,藏起茶来,也是别有趣味的一件事。

茶是中华民族最早发明且享用的饮料,“始于神农时代,闻于周公时期,繁于唐代,荣于宋朝”。已有数千年的历史。无论最早发现茶的用途,还是饮茶、种茶、制茶,皆渊源于我国。

神农氏是被中华民族炎黄子孙奉为祖先的“三皇五帝”中的“炎帝”,相传出现在公元前2700多年以前,曾发现五谷,教先民农业种植,被尊为农业之神。据《神农本草经》记载:“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼而解之”,这个荼就是茶。远古时代,人类以采摘野果、捕食野兽为生。那时苍茫的大地上长满了奇花异草,但良莠难分,一不小心就会误食有毒的花草而中毒。神农氏决心亲采百草,以身试毒。

神农尝百草

据说有一天,神农氏因误食毒草,感到口干舌麻,头晕目眩,此时正巧一阵风吹来几片落叶,神农氏随手拣起咀嚼,没想到吃下后顿感精神振奋,中毒引发的不适被一扫而空。于是神农氏把这种树叶拿回去细细研究,称其为“荼”,后成为当时人们解毒的草药。因为是神农氏最早发现的茶,所以后人尊称神农氏为中华茶祖。

当然,远古时代的传说不一定能当做信史,但它起码说明,早在神农时期,茶的功效就被人们所认知。毫无疑问,是我国先人在长期的实践摸索中,逐渐发现并了解了茶。只不过,他们把这一集体发现和智慧的结晶,浓缩在神农氏浪漫的传说中了。

陆羽原是个被遗弃的孤儿,公元733年,(唐开元23年),被竟陵郡(今湖北省天门市)龙盖寺主持僧智积禅师在当地西湖之滨捡拾,带回寺庙养育,起名陆羽。

陆羽在龙盖寺习诵佛经之余,还学会煮茶等艺茶之术,对茶学产生了浓厚兴趣。他不愿学佛,在12岁那年逃出龙盖寺,到一个戏班里作了优伶。

唐天宝五年(公元746年),竟陵太守李齐物偶然看到了陆羽出众的表演,十分欣赏,当即修书推荐他到隐居于火门山的邹夫子那里学习“经史子集”。陆羽在邹老夫子门下受业7年,19岁时下山,立志于对茶事的研究考察。他结识了当时的竟陵司马崔国辅,遂成忘年之交。

天宝15年,陆羽决心到巴山峡川考察茶事,崔国辅以白驴、乌犁牛及书箧相赠,陆羽遂开始了茶学研究的实地踏访之路。他一路上逢山驻马采茶,遇泉下鞍品水,口不暇访,笔不暇录,寻方问经,锦囊满获。

公元756年,“安史之乱”爆发,陆羽随关中难民南下过江。此后遍历长江中下游和淮河流域,考察、搜集种植和采制茶叶的资料。公元760年,陆羽来到苕溪(今浙江吴兴),隐居山间,闭门著述《茶经》,公元775年定稿。

《茶经》包括制茶的本源、采制、产地等十章,系统全面地介绍了我国茶的发展演变,是世界上第一部茶叶专著,具有百代开创之功,陆羽因此被后人誉为“茶圣”。

吴理真,西汉严道(四川省雅安名山区)人,号甘露道人,道家学派人物,先后主持雅安的蒙顶山各观院。

据史籍记载,公元前53年,吴理真在雅安蒙顶山发现野生茶的药用功能,于是在蒙顶山五峰之间的一块凹地上,移植种下七株茶树,首开世界人工种茶之先河,被后人称为“种茶始祖”。

清代《名山县志》记载,吴理真亲手种植的七株茶树“二千年不枯不长,其茶叶细而长,味甘而清,色黄而碧,酌杯中香云蒙覆其上,凝结不散。”被后人称作“仙茶”。因而“蒙山雀舌茶”自唐至清,一直是朝廷祭天祀祖的专用茶,留下了“扬子江心水,蒙山顶上茶”的千古名句。

为彰表吴理真事迹,宋光宗绍熙三年(1192),朝廷在蒙山建“石屋俸祀”,并在甘露井侧立“甘露祖师像并行状”石碑。1984年,著名茶学家陈椽在《茶业通史》称“蒙山植茶为我国最早的文字记要。该山原任僧正祖崇于雍正六年(1728年)立碑记其植茶史略,石碑至今尚在,是我国植茶最早的证据。”

作者为民盟北京市理论研究会副会长、中国科普作家协会会员、北京作家协会会员

来源:科普时报

作者:嵇立平

信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除