讲到福建茶诗你是会想到周亮工的《闽茶曲》还是阮旻锡的《武夷茶歌》?福建茶史悠久,从现存的东晋“莲花茶襟”石刻(发现于福建南安莲花峰)可追溯到东晋或东晋以前。福建从唐五代开始成为产茶大省,文史资料丰富,涉及福建茶叶的诗歌众多。有资料统计,福建古代茶诗共306首,其中咏茶诗265首,涉茶诗41首。

第一首福建茶诗

唐五代时期,福建经济文化较落后,地方文学也尚处于缓慢的孕育期,茶诗作品寥寥无几。从南北朝时期的第一位诗人郑露,到唐末出现第一首咏茶诗(徐夤的《尚书惠腊面茶》),三百年缓慢而煎熬的时光洗练,闽茶才终于被写入诗中,成为足以令地域文人自豪而歌颂的物产。徐夤的这首咏茶诗,是宋朝之前唯一的一首,明确以歌咏闽茶为主题的诗歌。从区域茶文化的角度来看,有很重要的历史地位。

尚书惠腊面茶

徐夤

武夷春暖月初圆,采摘新芽献地仙。

飞鹊印成香蜡片,啼猿溪走木兰船。

金槽和碾沉香末,冰碗轻涵翠缕烟。

分赠恩深知最异,晚铛宜煮北山泉。

福建茶诗涉及唐五代、北宋、南宋、元朝、明朝和清朝等六个时代的诗人诗作,根据其歌颂 的主要内容,又可划分为两个时期:唐宋时期和元明清时期。

唐宋时期,主要是歌颂以闽北建茶为核心的团饼茶,尤其是对北苑龙凤茶的歌颂,以点饮文 化为特征,形成“北苑茶风”。

北苑焙新茶

丁谓

北苑龙茶者,甘鲜的是珍。四方惟数此,万物更无新。

才吐微茫绿,初沾少许春。散寻萦树遍,急采上山频。

宿叶寒犹在,芳芽冷未伸。茅茨溪口焙,篮笼雨中民。

长疾勾萌并,开齐分两均。带烟蒸雀舌,和露叠龙鳞。

作贡胜诸道,先尝祇一人。缄封瞻阙下,邮传渡江滨。

特旨留丹禁,殊恩赐近臣。啜为灵药助,用与上樽亲。

头进英华尽,初烹气味醇。细香胜却麝,浅色过於筠。

顾渚惭投木,宜都愧积薪。年年号供御,天产壮瓯闽。

元明清时期,主要是歌颂闽北武夷茶,尤其是进入清朝之后对创制成功的武夷茶(包括后来发展成熟的小种红茶和乌龙茶)的歌颂,以啜饮文化为特征形成“工夫茶风”。

闽茶曲

周亮工

雨前虽好但嫌新, 火气未除莫接唇。

藏得深红三倍价, 家家卖弄隔年陈。

我国是茶的故乡,茶乃华夏之“国饮”,中华又独享“诗国”之美誉,千百年来茶与诗结下了不解之缘。凡描述茶叶、茶景的诗作,皆称“茶诗”,从西晋至晚清,遗存历代“茶诗”达上万余首。

“心为荼舞剧,吹嘘对鼎钅历。脂腻漫白袖,烟熏染阿锡。衣被皆重池,难与沉水碧。”晋代文学家左思的《娇女诗》对两位娇女的容貌举止、性格爱好作了细致传神的描写,而茶饮对她俩的强烈诱惑及有关茶器、煮茶习俗的记述,使该诗成为陆羽《茶经》节录的中国古代第一首茶诗。张载在《登成都楼诗》中写道:“芳茶冠六清,溢味播九区。人生苟安乐,兹土聊可娱。”此为以茶入诗的最早篇章之一。该诗描述了白菟楼的雄伟气势以及成都的商业繁荣、物产富饶、文人辈出的景象,其中除赞美秋橘春鱼、果品佳肴外,还特别炫耀四川香茶。诗人认为茶为全中国人所喜爱的饮料,甚至超过“六饮”。

但是,若论茶诗之妙品,当推盛唐。茶诗全盛于唐代,唐代茶诗约有500首。诗人们咏茶叶、品茶香、赞茗之高洁、记茶会之盛况,也歌唱“淡如水”的君子之交。李白有《赠玉泉仙人掌茶》一诗,曰:“尝闻玉泉山,山涧多乳窟。仙气白如鹤,倒悬清溪月。茗生此石中,玉泉流下歇。根柯酒芳津,采服润肌骨。”此诗浪漫飘逸、读来若闻氤氲仙气,别有一番神韵在。杜甫《重过何氏五首》中第三首描写品茗题诗之乐,也出手不凡:“落日平台上,春风啜茗时。石阑斜点笔,桐叶坐题词。翡翠鸣衣桁,蜻蜓立钓丝。自今幽兴熟,来往亦无期。”此诗写于汴梁(开封)禹王台,诗人于鸟语花香的春日夕阳之下,边品味茶香,边凭栏写诗,茶助灵感,诗兴与茶趣融为一体,高雅之至!皇甫冉的《送陆鸿渐栖霞寺采茶》描述采茶人之不易,“采茶非采菉,远远上层崖。布叶春风暖,盈筐白日斜。旧知山寺路,时宿野人家。借问王孙草,何时泛碗花。”诗句直白,“草根”味儿甚浓。

白居易咏茶诗数量最多,留传至今尚有70余首,最受推崇者是《茶山境会亭欢宴》一诗,写绝了风云际会品茶斗胜的景象:“遥闻境会茶山夜,珠翠歌钟俱绕身。盘下中分两州界,灯前各作一家春。青娥递舞应争妙,紫笋(茶名)齐尝各斗新。”在白氏咏茶诗中,茶与酒常常出现在同一篇中,如“看风小溘三升酒,寒食深炉一碗茶”(《自题新昌居止》);“举头中酒后,引手索茶时”(《和杨同州寒食坑会》)等。说起白的好茶,据说与当时朝廷曾下禁酒令、一时长安酒贵有关。其实诗人的爱茶另有一种高远的精神寄托,其茶诗或与闲适相伴,或与伤感为伍,常以茶宣泄沉郁,茶水浇开其胸中的块垒,他自己总结为“起尝一碗茗,行读一行书”、“夜茶一两杓,秋吟三数声”、“或饮茶一盏,或吟诗一章”。白毕竟是一位胸怀天下的人民诗人,在困境中不失中国文人能屈能伸的清醒,他在《何处堪避暑》中写道:“游罢睡一觉,觉来茶一瓯,从心到百骸,无一不自由,虽被世间笑,终无身外忧”,以茶陶冶性情、欲从忧愤中寻求一条新路来。

其实,与白居易交好的卢仝也是一位以善吟“茶诗”而闻名的中唐诗人,其《走笔谢孟谏议寄新茶》一诗就脍炙人口,诗云:“一碗喉吻润,两碗破孤闷。三碗搜枯肠,唯有文字五千卷。四碗发清汗,平生不平事,尽向毛孔散。五碗肌肤轻,六碗通神灵。七碗吃不得也,唯觉两腋习习清风生……”读此诗如吮香茶,体察到品茗者神清气爽、飘飘欲仙的神情,被誉为“七碗茶诗”,千古流芳,卢仝也因此被人称为“茶痴”,赢得茶界“亚圣”之誉。我们从唐诗中还能看出当时茶商云集、市场繁荣的景象,如王建《寄汴州令孤相公》:“水门向晚茶商闹,桥市通宵酒客行”;刘禹锡《寄杨八寿州》“八公山下清淮水,茗园晴望似龙鳞”;李嘉佑《送陆士伦宰义兴》:“浅疏通野寺,绿茗盖春山”;项斯《山中》:“蒸茗气从茅舍出,缫丝声隔竹篱间”等,从中不难看出当时中国茶庄、茶园和饮茶的盛行,经济生活的活跃。

陆游生于茶乡绍兴,并在福建建瓯任朝廷茶官,晚年隐于茶乡,知茶甚深,以“饭囊酒瓮纷纷是,谁赏蒙山紫笋香”傲视世间,留有“朱栏碧甃玉色井,自候银缾试蒙顶”,“蒙顶茶如正焙香”;“焚香细读斜川集,候火亲烹顾渚茶”等诗句,在《建安雪》一诗中,“建溪官茶天下绝,香味欲全须小雪。雪飞一片茶不忧,何况蔽空如舞鸥。银瓶铜碾春风里,不枉年来行万里。从渠荔子腴玉肤,自古难兼熊掌鱼”。诗中的“蒙顶”产自四川雅安、“顾渚”根植浙江长兴、“建茶”源于福建建瓯,都是茶中上品。

刘禹锡的《尝茶》,“生怕芳丛鹰嘴芽,老郎封寄谪仙家。今宵更有湘江月,照出霏霏满碗花。”在明亮月色里煎茶,茶汤色泽神玄,茶味禅意深深;后人诵罢,都会情不自禁地咽下一点口水。

无论叙事、抒情、咏志、思辨、说古、道今,“茶诗”多借茶寓景、由茶含情,蕴含诸多历史人生意境,若能翻开历史每页每章,处处都有茶汁浸润的斑渍,弥漫缕缕青涩气息。古往今来,茶有贵贱,茶客无高低;不论躬耕垄亩的农人、脸色凝重的诗人,忧国忧民的哲人,喝茶为解渴生津提神醒脑,而能喝便是“茶客”。喝新茶喝好茶更为人生一大快事,倘若旁有“红袖添香”,墨客们的绝句佳作更会源源不断了。

【摘自2017年《吃茶去》(总第67期);作者:海涛(重庆永川),系重庆市作家协会会员】

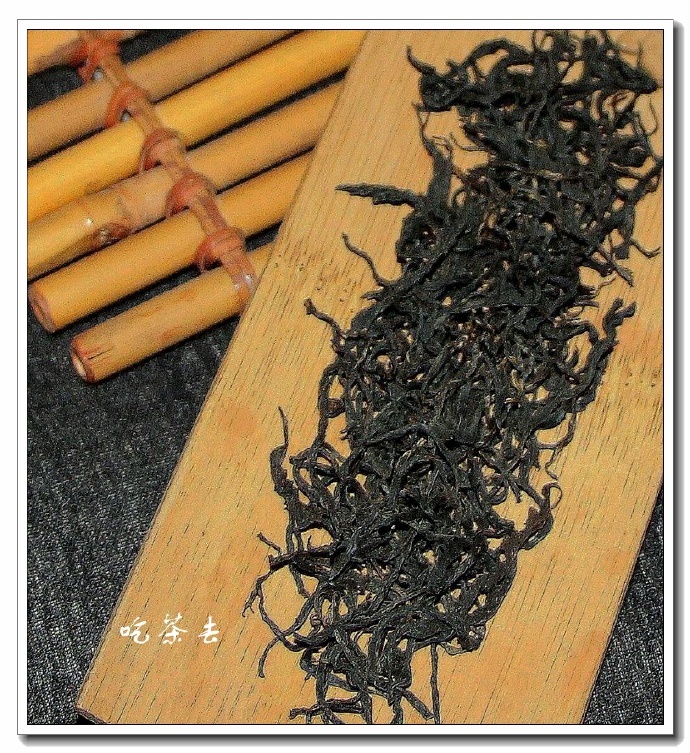

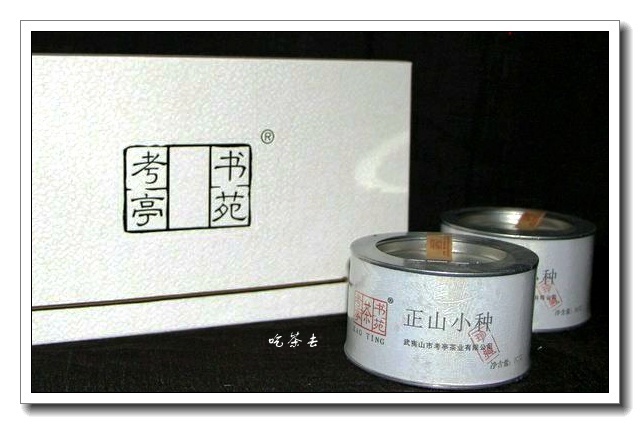

“考亭书苑”这款茶是上海茶客舌尖上记忆里的一个闪光点,如今在上海滩拥有“考粉”无数,亦有数不清的上海茶馆、茶庄正在经销着由考亭书苑荣誉出品的“正山小种”和“红乌龙”,看着、闻着茶香如此溢满申城,在茶客杯中缓缓地吟唱,这首先还的感谢武夷山桐木关的魏华先生把闽北精品好茶——“考亭书苑”引入上海。

“考亭书苑”有系列精制茶品推出而广受青睐,细细品味,有时光荏苒,也有难以言说的情怀,但能撩动诸多喜欢“考亭书苑”茶客情感因素的却恰恰是“正山小种”的温馨心语。钟情于这款茶是因为“考亭书苑”除了在武夷风景保护区内拥有生态茶园基地外,更有叶兴渭、郑成根这两位杰出的制茶大师倾情出演,且融“烟熏”小种风雨,沏开那记忆的坳头村制茶历史。

叶兴渭,武夷山正山小种红茶研究总工程师,有研制正山小种55年历史,也是“金针梅”茶研发人之一,在小种红茶领域有其独特发言权;郑成根是第一位金骏眉茶青样本提供人,也是武夷山正山小种研究所首席制茶师,1997年独创研发“红乌龙”而茶香江湖。所以有人说,有此两位制茶大师坐镇,考亭书苑有好茶的口碑不外传也难,于是便有茶客端着茶杯洋洋自得,大有“坐拥‘正山’看外山”的感觉。

有茶友喜欢在冬日里,捧一杯热腾腾正山小种,谈古论今,朝花夕拾,可有风雨回忆,可有属于自己的人生?然而这一切,都是在考亭书苑的茶汤倾注下完成属于自己的一个个命题,于是有感而发:“既然我已钟情于考亭书苑,没有理由不含情细诉我心中对正山小种的爱意”。

说起“考亭书苑”,自然会联想到朱熹晚年在武夷山南麓建阳创办的“考亭书院”。而“考亭书苑”乃据“考亭书院”名号而来,是为纪念朱熹在似水流年的恬淡时光里嗜茶、爱茶、品茶、植茶的情结而来,是为一代大儒人生跋涉的宏儒精神而来,是为在淡然的岁月里缓缓地绽放九曲山水风光而来。

南宋绍熙三年(1192年),因四方前来求学的人众多,理学家、儒学集大成者朱熹筑室建阳兴办学堂,初把学堂称为“竹林精舍”,后改名为“沧州精舍”。因朱熹嗜茶有加,亦常在“精舍”内外与文友赋诗挥毫、品茗论道。宝庆元年(1225年)建阳县令刘克庄建祠纪念,淳祐四年(1244年)诏为书院,御书“考亭书院”匾额。于是,考亭书院随着朱熹的名号远播四海,流传千古。在考亭书院,朱熹躬耕茶事,把种茶采茶当作讲学著书之余的修身养性之举,朱熹的茶事活动亦体现了与武夷山自然风光和谐相处、融为一体的情愫。考亭书院是朱熹一生中创办的最后一座书院,为当时宋代四大书院之一。朱熹在闽北建有多座书院,其中最有影响的当数在建阳位于麻阳溪畔的考亭书院了,也正因了朱熹的考亭书院影响,建阳也因此被称为“理学之邦”。不过,史学界有人说,在当时中国就其书院规模而言,考亭书院远不及白鹿洞、岳麓、睢阳、嵩阳四大书院,但是若以其在中国教育史上的影响而论,“考亭书院”足以与中国历史上任何一座书院相提并论。

鉴于此,魏华说,让昔日考亭书院的“理学”思想就体现在“考亭书苑”茶文化“游学”韵味体验中。在武夷山脉溪流旁,围炉煮茶,待沸水激活你的心绪,素手调一曲琴箫和鸣,兑上一份闲情逸致,还有半梦清趣半幽居的心情,此时一杯茶已然超越了一切,沁入了武夷山“千载儒释道,万古山水茶”的悠悠韵味之中。

品茶,不仅讲究茶的色香味形,更讲究茶的文化内涵和品位。所以,昔日考亭书院的一杯茶,其茶品已非物质意义而言,而是与人生哲学有关联。诚如朱熹在品武夷岩茶所言:“饮罢醒心何处所,远山重叠翠成堆”(《咏武夷茶》)。在朱熹眼中,饮茶为一洗尘心,悠然地与自然相处。他在建阳曾写过一首茶诗名《咏茶》,是在参加其表兄邱子野设的茶宴会上而作:“茗饮瀹甘寒,抖擞神气增。顿觉尘虑空,豁然悦心目”。由此可见,朱熹品茶,更多的是从人生态度上考量人生的处世机缘来领悟茶道的真谛。

说起朱熹喝茶,许多人都以为他常喝武夷山茶,譬如朱熹常与友人在武夷山“茶灶石”上品饮名茶、吟诗斗茶,并留下“仙翁遗石灶,宛在水中央。饮罢方舟去,茶烟袅细香”(《茶灶》)诗句。其实不然,朱熹从不刻意挑剔茶叶,走到哪里就喝哪里茶,属“遇茶吃茶”之人。绍兴十八年,朱熹游杭州上天竺寺院与慧明(文畅)法师以茶结缘,谈兴盛浓。这杯鸠坑种的龙井茶让朱熹喝出了“沙门有文畅,啜茗漫留题”(《春日游上竺》)的绝妙诗句;淳熙六年(1179)至淳熙八年(1181),朱熹在南康军任职期间,曾多次到康王谷游历,享受当年陆羽以好水谷帘泉水泡饮庐山云雾茶时所体会到的雅兴和畅快之感,留下了“采薪爨绝品,渝茗浇穷愁”(《康王谷水帘》)的深刻印象。朱熹后来在庐山卧龙岗品茗逍遥感怀于“玉渊茗饮余,三峡空尊愁”(《卧龙之游得秋字赋诗纪事呈同游诸名胜聊发一笑》)深切体会。但凡朱熹外出纵使游山玩水,总会寻茶觅茶,是朱熹一大人生乐趣,但他在享受山水之乐中仍不忘“座对清荫只煮茶”(《积芳圃》)的清香与悠然,要的是茶烟缓缓、心不落尘的感觉。

承袭朱熹茶意深处的是考亭书苑对“琴棋书画诗曲茶”形而上追求的境界。看案上一花,赏一季嫣然;闻席间一琴,听一夜秋风;品茶中一席,得一方清趣。有人邀友畅谈忘尘之处,就会联想到“考亭书苑”茶寮中的滴水微香,那番流水洗肌骨、席间如清林的淡泊情怀恰恰是喝茶人身在茶席、心闲山野的浪漫追求。

茶无雅俗,与人共饮。以魏华之见,人这一生都是在一杯茶中相遇,无论是在寒冬还是春秋。我在泡茶,你来喝茶,我能做的,是为你冲泡一杯昔日考亭书院“理学”之茶,浅啜即可,不必深究,因为朱熹理学思想始终在这杯茶汤里与您相逢。而“考亭书苑”这杯茶韵,即使你身在远方,也能彼此牵挂。

秉持着这份念想,魏华坚持在制茶过程中,以物性为上,遵茶理,合三才,拜五行,使得茶性尽显,如武夷山的一缕风、一场雨,清馨来自天际,品一口,却能澈入心底。魏华认为,坚持武夷山“正山”品质,致力于将“正山小种”红茶发扬光大,自始至终是考亭书苑发展的终极目标。也许正是魏华的这份牵挂和用心,在2016年7月举办的上海“考亭书苑杯”茶艺职业技能竞赛上,使考亭书苑的茶香韵味大放异彩,给人留下了非常深刻的印象。

自古文人墨客对武夷山茶的描述和点赞是实实在在的,一杯隐藏在考亭书院的茶韵却从来没有离开记忆,那一幅镶嵌于心的朱熹在建阳茶事活动的画面,给人带来的绝妙诗意和无限遐想……

(舒曼茶话写于2018年8月上海浦东清茗斋)