偶然有空闲就和朋友约了茶,席间遇到一位喝茶“大师”。

声称可以喝出每一款普洱生茶的原料树龄。

先喝了一款树龄大约在200年的景迈古树生茶,才品了1杯,就肃然说:

“这茶肯定是小树茶,而且涩极重,树龄也就23年。”

说完后,茶桌一时静默无声。

其实,在没有什么茶品信息下要喝出树龄,且只凭1杯茶汤就有定论,本身就是一件十分不靠谱的事情。

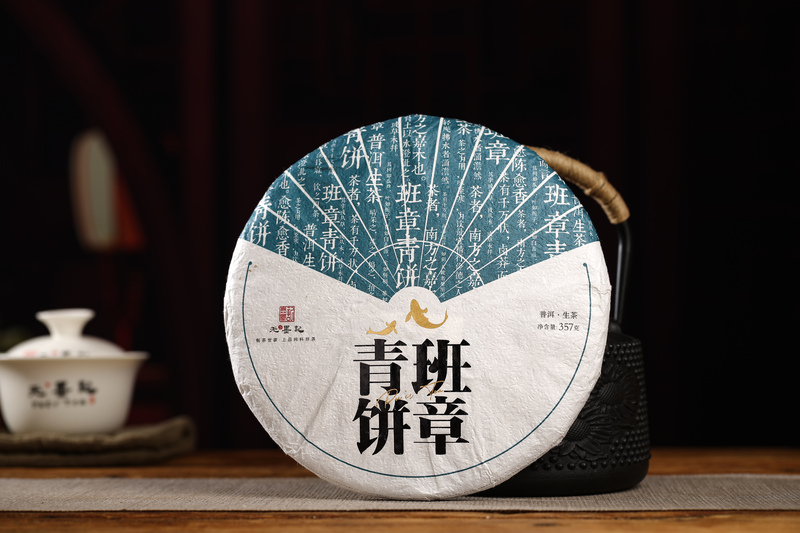

喝完景迈,又喝了一泡老班章古树春茶,因为是两个不同地域的茶,这款茶滋味明显要重于上一款,且涩感很低。

但他又说:

“这茶苦涩重,苦的让人难受。树龄也就60年。”

听他说完,大家都不搭话,各自喝茶。

布朗山的茶,滋味上整体是要偏重的,喝的这茶还是掌柜亲自去古茶园看过,试品对比十多款,才终于选定茶王树地块、挑大古茶树制作的茶。

之后又喝了几款,但没有一款是被他说树龄超过100年的,每一款他都能挑出毛病。

大家忍不住好奇,其中一个朋友便问什么样的茶才能够符合他的标准。

原来是他口味清淡,喝不了有苦涩的茶,所以平时他多喝滋味淡的茶。

问及他判断树龄的标准,对方很傲的说“全靠经验”。

到这里,总算明白为什么朋友介绍他是喝茶大师的时候,是一副看笑话的样子。

临走的时候还拿了一泡他私藏的说是有300年的古树春茶,也不好推辞,大柒就接下了。

过几天,大柒邀请朋友们一起品那泡300年的古树春茶。当时大家的样子,用一个词来形容就是“就这?”。

也终于弄清楚,为什么这个大师能够如此自信。就像你拿着一个A货的劳力士,却不自知,然后去制作劳力士的一群人面前,炫耀你的A货。

制作劳力士的那群人,因为知道能够拥有1个A货已是十分不易的事情,所以也就不忍心说破。

对于茶树来说,树龄越大的越稀有,所制成的茶品当然也就越贵。

像那棵锦绣茶王树,如果真活了3200多年,从西周到现在,历经数千年的沧海桑田,那它的价值早已不能用金钱去衡量了。

“3200”——不管使用何种方法都无可考证,只有推断,或者说猜测而已,信则有不信则无。

但像“23”、“70”、“100”这些数字能够精确到个位数,最简单的一个方式是茶农从所种下茶树的那年就记下,比如这一片茶园是1990年种下的,那到现在里面的茶树就有31年,当代人记当代事还是误差不大的。

树龄约800年的景迈古茶树

还有一种,茶园是家族管理式的,这一片茶园从你祖爷爷那辈就在,到你这里那就是四代,按平均60年来算,那也是300多年了。但要具体到301、322这种,是不可能的,它只能有一个近似的值域。

茶树的树龄测量需要牺牲茶树,任何外力测量茶树的方式都会加速这棵茶树的死亡。那些历经几百年、几千年生长的古茶树,因为要被测树龄就无端逝去生命,但凡对自然敬畏、珍惜林木的,都不会去干这样的事。

当然如果你硬是要杠——我就是要知道哪里哪里的茶树它是不是200年、是不是500年,那也可以,你不用再追求古树普洱了,没人能够满足你,建议你喝水就好。

说完了古茶树的树龄相关问题,我们再回到“到底能不能喝出树龄?”这个问题上。

NANMINGJIAREN

到底能不能喝出树龄?

1、在完全不知道茶品的相关信息的情况下,喝茶的时候能够喝出的是——树龄大不大,是不是古树,生长环境是不是原始森林,工艺好不好。

2、你说能够喝出这款茶是200年还是300年,有一个前提是你已经知道了这款来自哪个古茶园,这个古茶园的历史可追溯,再结合茶农的相关信息,综合后得出较为接近的答案。

3、你的品鉴水平在高级以上。你已经在古树茶里品了10年甚至更多的时间,你的味蕾已经能够轻易就分辨出茶汤的厚薄、协调性好坏、茶韵的强弱等。

当你具备了上面的能力,也就同时避免了会买到名不副实的年份茶。

有利益的地方就会有浑水摸鱼的情况,普洱茶市场也不例外。

经常会看到售卖600多块的900年古树春茶;也会看到200块的500年老班章;甚至还有几十块标了800年的古树茶……

如果你还没有辨别能力,这些茶碰都不要碰,碰了要么会后悔,要么会对自己日后的品茶造成不良的影响,就像“大师”一样,因为一直喝的都是一些树龄非常小的“古树茶”,导致其一旦品到超出自己认知的茶品就全盘否定。

这不是瞎说。

因为之前就有茶友一直喝着市面上不知哪里来的,所谓最纯正的“老班章古树茶”,导致其在喝到真正的老班章古树茶时觉得这是假的。真的是令人痛心疾首,好好的一张白纸硬是被黑墨染上了,往后想擦掉得尝试各种办法。

更有甚者,一旦听到这茶只有100年,只有200、300年,就说“哎呀,我平时都喝的是500年、7/800年的古树茶,这不喝。”遇到这样的,既无奈也惋惜。

古树茶的树龄已经被神话了,仿佛你喝的茶要是不带树龄大的,就很丢面,就不是好茶。

出现这样的情况,我们急需扪心自问,喝茶到底是为了什么?不知道你发现没有,一旦你带着别样的目的去喝一个茶,它就会闹脾气,所以那句“茶性亦是人性”值得深思。

最后,普洱古树茶的树龄是可以喝出一二的,但不是说可以喝出200、300年、500年这样,而是你可以通过它的茶汤厚度、茶香层次丰富度、茶滋味的留存度、是否有茶韵、茶韵是否持久等方面去综合判断出这个茶是不是古树茶,工艺是不是好,有没有存储潜力。

通俗来讲,用生长在同样的山场环境,同样的生态气候、土壤结构下的古茶树、小茶树鲜叶所制成的茶品,在茶汤的厚度、茶香层次丰富度、茶滋味的留存度、茶韵的劲道、茶汤的协调性方面,一定是古树茶要好于小树茶的。

冰岛古树茶嫩叶

那为什么要强调是同一山场?

举个最突出的例子——对比品鉴曼松王子山的小树茶和背阴山的古树茶,会发现王子山的小树茶在甜度、香气的纯粹度、茶韵上都要较背阴山古树茶优秀。最核心的因素便是二者的山场存在较大差异。

曼松王子山茶园实拍

最后愿你喝茶开心,开心喝茶,也不要忘了你喝茶的初衷~

喝茶的时候,我们经常会用回甘生津、醇厚苦涩等词来形容茶的滋味,但除了这些之外,茶还有一种味道,那就是酸味。

那么品茶的时候,你是否尝到过“酸”呢? 它是好是坏?它产生的原因是什么?

一、发酸与茶叶品质关系?

首先,要明确一点。所有的茶都一定是有酸的。

区别在于客观的浓度、与主观的喜好和敏感度。 传统市场中部分茶客对于酸味持有一些负面评价,认为茶做酸了,就是没做好。

甚至在标准审评中,跟酸直接相关的词,都是贬义。

但酸在茶的生津与香气中,都扮演着重要的角色。过度明显的酸当然不是普洱茶应有的特征,但适度的酸可以让茶汤更饱满、平衡、生津。

我们常说的一个茶有枣香、梅子香、提子香、果香等气味,都有酸在发挥作用。

酸会让茶更立体,更鲜活。

二、发酸产生的原因?

我们要明确茶叶作为一种植物,自身就含有机酸。同时,茶叶中的糖分也有可能被微生物转化为有机酸。

当有机酸积累,而没有及时被氧化的时候,茶叶就会有发酸。

茶叶酸的浓度与品种,制作工艺,仓储等因素都有关。

1.品种

茶的品种在一定程度上决定了含酸的浓度。

有人会说临沧茶比较容易酸,就是因为勐库大叶种的水解单宁含量偏高,容易积累没食子酸。

所以勐库大叶种的茶天然没食子酸含量就偏高。

与之相比,勐海大叶种就没有那么多的水解单宁和没食子酸,相对来说就不容易酸。

品种决定了先天的物质含量,也在一定程度上决定了茶的酸度。

2.工艺不当

茶叶中的酸味物质,在不当工艺的“诱惑”下,就会凸显出来。

具体什么是工艺不当,就包罗万象了。例如,揉捻时间过长、发酵温度过低、翻堆不均匀等等,都属于工艺不当的范畴。

3.水分过多

渥堆水分过多,茶堆内部透气性差,缺少氧气,普洱茶的氧化作用难以完成,甚至产生无氧呼吸。

各种厌氧菌、腐败菌大量产生,直接导致醇类物质大量生成,最后使得茶叶酸馊、叶底软烂而粘稠。

此外,一旦普洱茶在仓储过程中,水分含量过多,湿度过大,茶叶很容易产生霉变现象,继而出现苦味、酸味。

4.发酵过轻

普洱茶发酵其实是一个持续的过程,通常在发酵4-5天就能明显察觉到酸味,表明茶堆内部已经发生剧烈的化学反应,这是普洱茶发酵的阶段性特点。

随着时间延长和发酵程度加深,很多带有刺鼻性气味的低沸点香气物质大量分解消失,酸味物质也会逐渐降解,直至消失。

在这一过程中,如果仅凭汤色变化而草率出堆,“酸”气物质走失不彻底,成品必然带有酸味。因此,发酵时间短,程度偏轻,也是普洱茶“发酸”的常见原因。

三、如何缓解发酸?

如果你不喜欢、不习惯酸味,非要处理掉怎么办?

不难,了解茶叶产生酸味的原理,那处理酸味就简单了。

1.干仓自然存放

自然干仓存放的方法,可以使普洱茶中的酸味慢慢散失,优点是能较好地保留茶叶的内质和滋味,缺点是需要耗费较长时间,大约需要3-5年,甚至更长。

2.受潮后干仓存放

可以让茶叶在“湿仓”状态下存放,受潮后在移到“干仓”,这样反复几次,酸味也可以消除。

这种办法耗时较短,但对普洱茶的品质会有明显影响,据说会降低茶叶的“陈韵”,比较适合家庭存茶矫正发酸普洱茶时使用。

学会怎么处理你的发酸茶叶了吗?

当然,不是所有的酸味,都是品质差的体现。

酸是属于我们人类味觉中一个基本味觉。关于它的好与坏,与浓度和你的敏感度有很大的关系。

品饮普洱茶时,有人会觉得茶的酸度太浓令他觉得不太舒服,也会有人偏好酸茶。

虽然武夷山当地的自然环境、制茶师傅的手工技艺都将影响到岩茶香味的最终呈现,然而最近几年以来,“山场”与“岩韵”却成为岩茶品评中最为核心的概念。当地人认为:“岩茶要是脱了韵,那真的是白讲。”然而何谓“岩韵”则是见仁见智并无科学定义。一篇介绍岩茶知识的文章如此解释道:“什么是韵呀,简单来说,就是山有山的味道,海有海的味道,你只要一闻到,或者一尝到它的味道就大概知道它是哪里产的,这就是韵。基本上高手搭一口就知道是哪个地方产的。凡是入口是散的,不整的绝对是半岩茶。香在舌前部而不能入喉的也绝不会是正岩的。”几句话清晰地表明了“岩韵”(味道)与“山场”(地理空间)之间存在紧密的对应关系,可将其理解为武夷茶生长过程中的terroir影响。

评价岩茶质量的关键在于“岩韵”,而“岩韵”是否纯正又取决于茶树生长的地理位置——terroir,即山场是否属于正岩产区。当地人认为,产于正岩的茶,岩韵正,回甘明显;反之,离正岩范围越远的茶,则被认为是岩韵不显或是没有岩韵,茶叶的售价也就越低。因而,以“岩韵”为市场评判标准,在闽北茶产区事实上存在一个“正岩/外山”的空间等级区分。进一步细分,还可划分为大岩茶、正岩茶、半岩茶、洲茶、外山茶的等级结构。总而言之,“正”——代表着正宗、高质量、味道纯正、最高等级等一系列的价值判断。

根据当地各种历史文献的记载,武夷山很早以前就存在着基于茶树生长的自然环境而对茶叶进行的等级分类。茶有“岩”、“洲”、“外山”之分。“茶,诸山皆有,溪北为上,溪南次之,洲园为下。”在山上者为岩茶,水边者为洲茶,武夷山之外者为外山茶。而“岩茶”又可进一步分为“大岩茶”、“中岩茶”及“半岩茶”。据陆羽“茶经”载:“种茶的土壤,以杂有烂石为最好,其次为沙质的土壤,黄土最差。”清代崇安县令陆廷灿的〈随见录〉中写到:“武夷茶在山上者为岩茶,水边者为洲茶。岩茶为上,洲茶次之。岩茶,北山者为上,南山者次之。”清代文人刘埥在《片刻余闲集》中也有类似的岩茶、洲茶的划分,并指出“凡岩茶,皆各岩僧道采摘焙制,远近贾客于九曲内各寺庙购觅,市中无售者。洲茶皆民间挑卖,行铺收买”。

此外,根据各种历史文献与文人笔记中对武夷茶的描述,当地政府整理出了〈古茶园分布一览表〉,而表中的古茶园刚好对应了景区内的正岩产区。可见,正岩的划分在很大程度上是受到历史文献记载的影响。

表1:古茶园分布一览表

1998年整理

资料来源:武夷山景区管委会世界遗产监测中心提供

根据上述各种材料的整理以及今天市场上流行的“山场”划分,大致可以勾画出下图所示的“岩茶等级结构与山场对应关系”。

“图1:岩茶等级结构与山场对应关系”

茶叶作为一种特殊商品,表面上出售的是有形的“茶”,但实际上人们真正消费的却是无形的“香味”,“茶叶”只是“香味”的载体而已。在汉语语境中,人们常常习惯将“香”和“味”混为一谈,统称为“香味”,但实际上“香味”一词本身已经是一种多重感官的建构,它既包括嗅觉的“香气”,也包括味觉的“滋味”。官方标准的岩茶评审包括对外形、汤色、香气、滋味、叶底五个方面的评定,这五项因子涵括了视觉、味觉、嗅觉、触觉四种感官,是一种综合性的评价体系。然而,在非正式的品茶场合,茶人们最爱讨论主要是“香气”与“滋味”。但“香气”绝非独立于其他感官经验的单纯嗅觉,“滋味”也绝非仅仅是味蕾接触到茶汤所发生的化学反应,在品茶人的经验世界中,人们需要充分调动眼、耳、口、鼻、舌等各种身体器官去综合性地体验“茶”这一物质,这种综合感官甚至包括触觉——叶底的“鲜活”程度需要手指的感受、干茶的含水量需要手掌掂量。虽然人们在评论茶香时,都是在某一具体时间和地点下的个体感觉(sensation),但这种瞬时性的感觉却无可避免地会受到地方文化与历史过程加诸(impose)于个人身体的影响。正如Durkheim所言,个体的、私人的“感觉”必须经由一套共享的观念项目“conceptualcategories”的过滤之后,才能转化为可以交流与理解的集体表征。

从当地的历史过程来看,武夷茶的名动天下与儒家文人的文辞赞美不无关系。以下三段对“茶香”的描写分别摘自董天工《武夷山志》,梁章鉅《归田琐记》与及郭柏苍《闽产异录》:

采摘以清明后、谷雨前为头春,立夏后为二春,夏至后为三春。头春香浓、味厚,二春无香、味薄,三春颇香而味薄。种处宜日、宜凤而畏多风。日多则茶不嫩;采时宜晴不宜雨,雨则香味减。各岩著名者:白云、天游、接笋、金谷洞、玉华、东华等处。采摘烘焙须得其宜,然后香、味两绝。第岩茶反不甚细,有小种、花香、清香、工夫、松萝诸名,烹之有天然真味,其色不红。崇境东南山谷、平原无不有之。惟崇南曹墩,乃武夷一脉所产,甲于东南。至于莲子心、白毫、紫毫、雀舌,皆外山洲茶初出嫩芽为之,虽以细为佳,而味实浅薄。若夫宋树,尤为稀有。又有名三味茶,别是一种,能解酲、消胀,岩山、外山各皆有之,然亦不多也。

静参谓茶名有四等,茶品亦有四等。今城中州府官廨及富豪人家竞尚武夷茶,最著者曰花香,今城中州府官廨及豪富人家竟尚武夷茶,最著者曰花香,其由花香等而上者曰小种而已。山中以小种为常品,其等而上者曰名种,此山以下所不可多得,即泉州、厦门人所讲工夫茶,号称名种者,实仅得小种也。又等而上之曰奇种,如雪梅、木瓜之类,即山中亦不可多得。大约茶树与梅花相近者,即引得梅花之味;与木瓜相近者,即引得木瓜之味。他可类推。此亦必须山中之水,方能发其精英,阅时稍久,而其味亦即消退。三十六峰中,不过数峰有之。各寺观所藏,每种不能满一斤,用极小之锡瓶贮之,装有各种大瓶中间,遇贵客名流到山,始出少许,郑重瀹之。其用小瓶装赠茶品之四等,一曰香,花香、小种之类皆有之。今之品茶者,以此为无上妙谛矣。不知等而上之,则曰清,香而不清,犹凡品也。再等而上之,则曰甘。清而不甘,则苦茗也。再等而上之,则曰活,甘而不活,亦不过好茶而已。活之一字,须从舌本辨之,微乎其微!

凡茶,他郡产者,性微寒;武夷九十九岩产者,性独温。其品分“岩茶”、“洲茶”。附山为“岩”;沿“溪”为洲。“岩”为上品;“洲”为次品。九十九岩,皆特拔挺起。凡风、日、雨、露,无一息之背;水泉之甘洁,又胜他山;草且芳烈,何况茗柯。其茶分山北、山南;山北尤佳,受东南晨日之光也。“岩茶”、“洲茶”之外,为“外山”,清浊不同矣。九十九岩茶,可三瀹;“外山”两瀹即淡。武夷各岩著名者:“白云”、“仙游”、“折笋”、“金谷洞”、“玉华”、“东华”;余则“崇南”之“曹墩”,乃武夷一脉,所产甲于东南。

“莲子”、“白毫”、“紫毫”、“雀舌”,皆“外山”及“洲茶”,采初出嫩芽为之,虽以细为佳,味则浅薄。又有“三味茶”,别是一种,能解酲消胀。

凡树茶,宜日、宜风,而厌多风。日多则茶不嫩。采时宜晴,不宜雨;雨则香味减。

武夷采摘以清明后、谷雨前,为“头春”,香浓、味厚。立夏后为“二春”,无香、味薄;夏至后为“三春”,颇香而味薄;至秋则采为“秋露。”

梁章鉅游武夷时夜宿天游观,与道士静参品茶,将武夷岩茶的特征概括为“香、清、甘、活”四字,并强调“活”之一字,“须从舌本辨之,微乎,微乎!”梁是举人,爱做笔记小说,算是才子,又官至巡抚,所以他的这段评价影响极大。今人概括武夷岩茶的特征为“活、甘、清、香”四个字,并以此作为“岩韵”的标准,其最初就是源自《归田琐记》。从三篇文章出现的时间来看,董天工的《武夷山志》应该是成书最早,其次依次为粱章鉅的《归田琐记》及郭柏苍的《闽产录异》。从内容来看,三篇文章都依照茶香、茶味的淡薄将茶叶分为了几等,如花香、小种,岩茶/洲茶、内山/外山、山南/山北,以及采摘时间上的头春、二春、三春之分……尤其是董文与郭文,内容几乎一模一样,只是在遣词造句上略有不同。芳烈、浅薄、浓、淡、厚这些评价茶香、茶味的字词在三篇诗文中都反复地出现,成书时间更晚的《闽产录异》无疑大大借鉴了《武夷山志》中董天工对茶叶的分类和口感的描述。而后世之人在评价武夷茶的香味时,又借助于这些传世篇章中反复出现的“语素”以阐释自己对武夷茶的理解。这种借助于共同词汇的理解与交流是十分必要的,因为人们想要与他人分享的是个人的“感觉”,而这种“感同身受”却不可能由一个人直接传递给另一个人,而必须要通过交谈来分享这种经验,通过语言和词汇的表达再现。这些语言和词汇的意义是小区的说话者通过对言语的约定俗成而建构起来的。这些集体表征(representation)就像是连接各种个人意识的桥梁,使得人们彼此之间相互理解。因此,当文人们创作诗词歌赋的时候只是抒发一种个体“感知”,是个人的感觉器官对各种数据无意义地、暂时性的接收。然而,当现在的武夷山人继续“引经据典”使用这些词汇评茶时,其前提条件是假设生活于此环境中的人群共同体都能够理解这些词汇,并由此引发对方的同情(sympathy),因此这些词汇此时已经转化为一种为集体持有的、持续的表征。

除了正岩与外山的区分之外,武夷茶的花名也多不胜数。据上个世纪40年代的调查资料,“三坑两涧”中的慧苑坑岩茶厂的茶树花名尽多达280种。仅仅一个岩的茶叶就有着如此名目繁多的花名,但这些花名是否真的具有各不相同的口感差异,就连调查者茶学专家林馥泉本人也表示了怀疑,他更倾向于将之理解为茶商们实施的一种营销策略。“岩主茶工每因欲提高茶叶价值,多巧立名目,是以每一岩厂均有名丛数十株至数百株,其茶名实不胜枚举。至于单丛奇种中,多于茶叶包装时,各包加以名称,俗称为花名,以眩惑顾客。”笔者更倾向于将武夷岩茶众多“花名”理解为一种社会文化的建构,以及社会上层对市场消费之需求。茶之所以由一种山茶科植物叶子成为“茶”(或说,茶之所以成为文化中的一项“物”、一种消费商品)并非浑然天成,而是文化的成员与物(茶树叶)长期密切互动的结果,使得茶叶从原料转而成为一个社会主要饮料与商品。

Bourdieu指出在文化实践领域,贯穿着将基本需求与原始冲动加以净化、优雅化与理想化的宗旨,以形式压倒功能,以凸显出其卓越的审美性特征。茶在中国的文化体系里具有双重属性,它既是琴棋书画诗酒茶”之“雅茶”,也是“油盐柴米酱醋茶”用于解渴之“俗茶”。固然“品茗”是饮茶之道中的一种层次,然而“解渴”才是人们喝茶的最原始动机。达官贵人的“品茗”明显弱化了其解渴的基本需求,转而追求其艺术化的审美功能。茶汤被盛于精致的“若深杯”中,杯盏容量如“胡桃大小”,器物的形制决定了“品茶”方式只能是“小口啜饮”——标准品饮方式为用唇舌将茶汤吸啜入口中,待停留片刻再慢慢吸啜入喉,且“啧啧有声”。“小口啜饮”相应地也对茶客的身体作出了规训,其特殊的以拇指、食指和中指持杯的方式被称之为“三龙护鼎”。当品饮者正襟危坐,以指头小心翼翼捧着一盏茶汤慢慢啜饮入喉之时,这种身体实践无疑已经使“饮茶”仪式化了。而劳动阶层饮茶则主要是解渴,现在武夷山当地茶农家里仍然会使用一种很大的粗陶壶和粗瓷大碗——这也决定了其喝茶方式必定是大口吞饮。Bourdieu在分析鉴赏力与文化消费之间的逻辑关系时指出,鉴赏力(taste)并非天然禀赋,而是社会等级区分的结果。上流社会通过将生活风格化(stylization),从而将“优雅”与“粗俗”区分开来,并建构出一套正统的(legitimate)鉴赏标准。茶作为一种典型的文化商品,不同的品饮方式既反应了人们不同的社会阶层,同时也进一步强化了这种区分。因此,品茶不仅仅是生物感官意义上的品味,同时也是一种体现的(embodied)社会区分。社会品味(socialtaste)的正统性一旦建立以后,又会影响到人们对味道的感知(senseoftaste)。因此,味觉感知与社会阶层区分始终是一个双向互动的建构过程。茶叶——这种在自然属性上并无贵贱分野的植物叶子——由于不同消费群体的不同饮茶实践,相应地也在人与周围环境、建构性的身体感官差异中被划分为三六九等等,茶的雅俗之分实乃是社会阶层结构之物化表现。

从地理文化空间来看,武夷山为东南著名的风景胜地,同时也是宋明理学的发源地。自唐宋以来,就不断地有文人慕名到访,朱熹曾在此开设书院讲学,著书立说,奠定了武夷山作为理学发源地的地位,此后吸引了大批的文人羽流到山中游玩或暂居。由此,留下了大量的游记作品和文人笔记。关于武夷茶的诗词文赋历朝历代都有,数量巨大,在本文中无法一一例举。这些诗词至少在两个方面影响了武夷茶:一是“九曲溪”、“溪边”以及武夷山风景区内的三十六峰的某些峰名常在文人的书写文本中出现,从而为“正岩”山场的空间范围奠定了基本的雏形。其次是在这些诗文中,云、雨、雾、烟霞等自然景观,清寒、泠然、灵、腻、芳润等感官描写,形容器物之精的金、玉、圭璧等用词,以及形容嗅觉香气的梅、兰、馥、馨等字词都不断地反复闪现。这些诗文所运用的语言作为一种隐喻﹙metaphor﹚象征,既勾勒出了“名茶”所处的自然环境的美好,同时也是文人隐士们内心环境的体现,是一种精神化的环境(mindfulenvironment),“清、雅、高、洁”正是中国文人所追求的一种精神境界。这正如当地政府在申请国家地理标志产品时声称的那样,“武夷岩茶所体现的不仅是一种茶名的价值,更重要的是在武夷岩茶的原产地,自然性和人文属性决定的地理人文景观。”

回到前文中所提及的关于武夷岩茶众多“花名”的问题,如此煞费心思的“花名”显然更属于“雅茶”之范畴。“花名”的命名原则极其混乱,有的以茶树生长环境命名,如半天腰、不见天等;有的以茶树叶形命名,如金钱、金柳条等;还有的以制成品香型命名的,如肉桂、百瑞香等,至于名字的来历则都有不凡的传话传说,比如众所周知的“大红袍”的传说。客观而言,在基本相同的自然环境中,不同茶株所产之茶的“香味”差异实在是微乎其微,然而一旦茶树被赋予了各种不同的花名以后,其有别于其他茶的独特之“香”就被合理化了。因而,“花名”的主要作用在于帮助品茶者理解(makesenseof)不同的“香”。这些香气既有真实的嗅觉感官,同时也得益于当地人的刻意命名、分类、描述所建构出来的“香”。

文章来源:《“山场”与“岩韵”——武夷茶的风土条件与市场价值建构》,《中国饮食文化》(THCICore,台湾人文学引文索引核心期刊),第12辑,2016(4)。注释从略,详见原文。

原文标题为:肖坤冰:“山场”与“岩韵”:武夷茶的风土条件与市场价值建构(三) —— “山场”:闽北山区空间结构形成的历史过程

来源:坤冰观茶,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

往期回顾