刚被连根挖出的碧螺春老茶树。丁蔚文摄

“这棵碧螺春老茶树100多年了,不砍枝叶,至少有我一人一手高。”立夏刚过,在苏州市吴中区洞庭西山岛金铎山坞茶地里,茶农徐晓勇拖着一棵刚被连根挖出来的老茶树,比划着对记者说,“挖了老茶树,到秋天就栽川茶苗了。旁边这些小茶树,就是去年挖掉老树后新栽下的。”

洞庭山碧螺春从唐朝以来就享盛名,2002年获国家原产地域产品保护,太湖中的洞庭东山和洞庭西山是原产地保护区。2011年,其制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。今年初,洞庭山碧螺春茶果复合系统又入选中国重要农业文化遗产名录,洞庭山碧螺春由此成为我省唯一荣获国家级“双遗”的农产品。如今,原产地保护区的茶农却挖了老茶树换种外地茶,这是为什麽?

老茶树挖了当柴烧,

原产地难找碧螺春

“现在山上新种茶树都是浙江的乌牛早或四川小叶茶等外地品种。老茶树挖得差不多了。我也挖掉了一大半,早晚都要挖掉。”徐晓勇在金铎山上种茶已有40年,他告诉记者,这些年村里原有的小叶种碧螺春老茶树,大部分都被茶农砍挖掉了,90%的茶地换种了外地茶。

记者随徐晓勇在山道上走了不到3分钟,就在地头看到了4户茶农新近砍挖的老茶树,最粗的树干直径有20多厘米。“这些树,树龄有七八十年吧。”徐晓勇说。

“老茶树挖了,当柴烧了。”金庭镇堂里村台照坞茶农陆惠玲告诉记者,她家有10多亩茶地,老茶树挖了以后,种了10墩(当地人把丛生的或几棵合在一起的植物叫一墩)浙江乌牛早,5亩地改种四川茶,本地小叶种的碧螺春老茶树只剩了一小半。邻居周美仙家,已全种上了四川早茶。

在洞庭东山,挖掉老茶树换种外地茶也很普遍。东山镇莫厘村茶农汤建新说,“引进的外地小山种芽头爆出来,条子齐整,一采一把,人工省。同时,因为上市早,可卖1000多元一斤。而本地老茶树是小叶种的晚茶,采摘费工夫,上市晚,卖不出好价钱。”

“别人在大把数钱的时候,谁还有耐心等自家茶叶慢慢生长呢?”天王坞茶商屠建雄告诉记者,“从浙江、四川、贵州等省引种的外地茶2月底就可上市,一斤可卖1000元以上。本地的小叶碧螺春要到3月底才能开采,集中上市要到清明前后,那时候,一斤能卖上千元的很少,清明后就四五百元一斤,谁还会去种本地茶呢?”

当地的碧螺春经销商估算,目前东山、西山3万亩茶地中,外地茶在80%以上,正宗的洞庭山碧螺春已不到20%。

“引种外地茶树已经无法遏制。”全国茶叶标准化技术委员会专家委员、苏州市吴中区农业农村局茶叶办主任季小明对此忧心忡忡:“如今外地客户要我帮忙找原产地碧螺春茶叶,还真难找!”

卖的是外地茶,

打的还是地产碧螺春牌子

洞庭东山、西山独特的气候及土壤,孕育了洞庭山碧螺春群体小叶树种。茶树与枇杷、杨梅等果树间种,茶味清香扑鼻,品时有回甘,茶叶一般要到春分后才开采。然而记者发现,从2月下旬起“碧螺春”就已在当地茶市大量上市。这又是什麽原因?

“春分以前当地市场上的所谓‘碧螺春’,实际上都是乌牛早、川茶等外地品种假冒的。一些商家的所谓碧螺春‘第一锅’也是作秀炒作。”西山茶叶协会会长周永明告诉记者,“卖的是外地茶,打的还是洞庭山碧螺春的牌子。”

一位熟悉内幕的人士透露,当地一些茶厂90%以上的茶叶是从浙江、四川、贵州等地转运来的,“茶厂卖外地茶,打的是本地碧螺春牌子,茶农谁会再去种本地碧螺春?”

汹涌的制假售假潮,给洞庭山碧螺春市场带来了巨大的冲击。而本地茶农纷纷砍挖掉老茶树、引种外地茶,又进一步加剧了洞庭山碧螺春的市场混乱。

发放原产地保护标志,本是保护洞庭山碧螺春品牌的重要手段。记者从主管部门吴中区市场监管局了解到,保护标志是按照茶企的申请发放的,去年发了22.5万枚,今年27万枚。但目前缺乏有效手段进行检测和监管,保护力度大打折扣,这也引发了人们对假冒碧螺春合法化的担忧。

“外地拿来的茶和本地引种的外地茶,都打着洞庭山碧螺春的牌子卖,牌子要卖塌了!”金铎村茶农徐尧琴说。

这并非杞人忧天。今年4月15日“2020中国茶叶区域公用品牌价值十强”揭晓,长期位居中国十大名茶前茅的洞庭山碧螺春跌出了“十强”。致力洞庭山碧螺春保护多年的苏州农业职业技术学院研究员袁卫明,在微信中转发了这条信息后感叹:“碧螺春品牌价值潜水了。这样下去,恐怕要被淘汰了。”

洞庭山碧螺春,

不能只剩下一个名字

原产地保护区茶农挖掉碧螺春老茶树、换种外地茶,提出了一个严峻的现实问题:面对当今市场的冲击,洞庭山碧螺春这棵千年老树的“根”还要不要留住?如何留住?

“原产地老茶树,这是洞庭山碧螺春的‘根’。要是连原产地的‘根’都挖没了,那碧螺春就只剩下了一个名字。”着名经济学家、省政府原参事宋林飞说,“千年碧螺春的茶文化传统应该发扬光大。把老茶树保住,原汁原味,才能保住原有品质。”南京农业大学副校长丁艳锋教授认为,“进入全面小康后,人的消费习惯向传统回归,这是社会的必然。洞庭山碧螺春有鲜明的特色和深厚的文化底蕴,这样的乡土地域农产品,一定要保护好,将来必定会升值。”

记者了解到,东山镇国家级非遗项目碧螺春制作技艺传承人施跃文,传承古法制茶,茶叶均为100多年老茶树采摘,每年炒茶10斤左右,每斤价格卖到1.3万元。苏州纯太碧螺春基地专门购买了东山槎湾茶农准备砍挖的一部分老茶树移植到基地,公司负责人沈峰来很有信心:“正宗碧螺春只要做好了,一定能卖出好价钱!”

专家认为,砍挖掉老茶树改种外地茶,这是一种舍本逐末的短视行为。解决这一问题,关键是要提升洞庭山碧螺春的含金量,让茶农种碧螺春获得比种外地茶更高的收益。一是要政府加强保护和扶持,加大打假力度﹔二是要拉长产业链、提高附加值。

“要加快培育推广早熟品种,使洞庭山碧螺春早、中、晚茶形成梯次。”省农技推广总站站长管永祥说,江苏茶叶种植面积小,全省也就50万亩,而贵州省铜仁一个市就有150多万亩。贵州一斤茶叶二三百元,我省第一遍开采一斤至少1000元以上。外地茶上市早、价格低,本地茶上市晚、价格高,“如果本地茶不去占领早、中茶市场,外地茶必然会趁虚而入。”季小明认为,碧螺春至少要确立两到三个早中茶品种,才能满足市场。

丁艳锋建议,应尽快运用区块链等现代技术,支持全过程溯源,保证洞庭山碧螺春原产地品质和信誉。

吴中区金庭镇万和茶厂老板张和米曾专程到浙江安吉考察,“看了真眼热啊!安吉白茶短短几十年从无到有,全县17万亩茶园原产地全程溯源,消费者通过视频监控可追溯。农户茶叶达到标准的,收购价800-1800元一斤,茶园游、采摘体验等也做得风生水起。”他说,相比之下,洞庭山碧螺春生产经营小而散,茶农17000多户、茶企约100家,做正宗碧螺春的合作社没几个,叫得响的龙头企业没有,差得太远。

“洞庭山碧螺春不能绝种!”省委农村工作领导小组原副组长、省农经学会会长胥爱贵认为,“洞庭山碧螺春目前的问题,一是基地小、产量少,缺乏大的产业支撑﹔二是没有完善的产业链。地方政府一方面要把它作为文化遗产,从源头上加大保护力度,把‘根’留住﹔另一方面,必须进一步创新体制机制,用好原产地资源和品牌,吸引资本上山、智慧上山,推动小农户与现代产业市场对接,丰富茶文化、发展茶经济。这可能是洞庭山碧螺春当前的短板所在,也是未来的潜力所在。”(丁蔚文)

(责编:萧潇、唐璐璐)

来源:新华日报

今天,新华日报聚焦吴中洞庭山碧螺春

跟着发发一起来看看吧

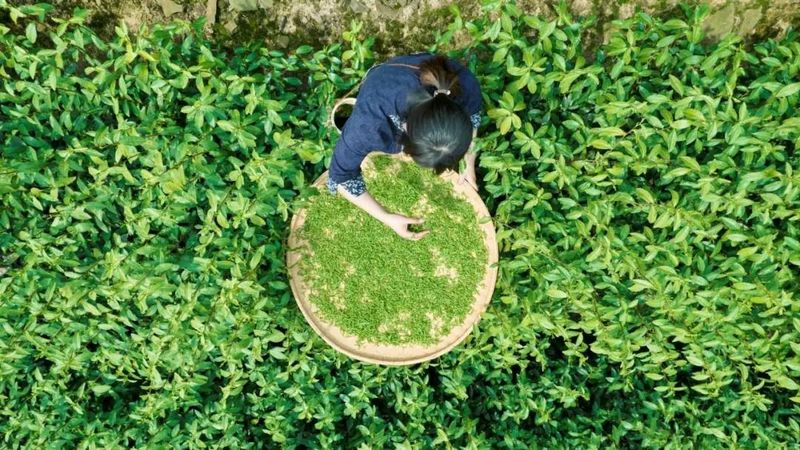

3月16日,苏州市吴中区东山镇茶山航拍。席时超摄

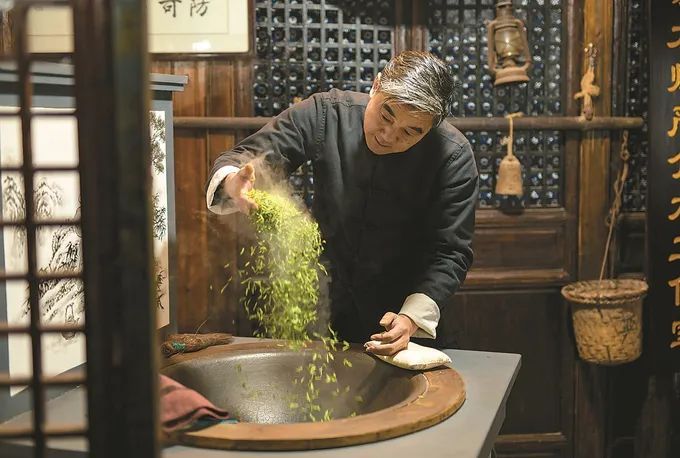

国家级非遗洞庭山碧螺春制作技艺代表性传承人严介龙在炒制茶叶。王从安摄

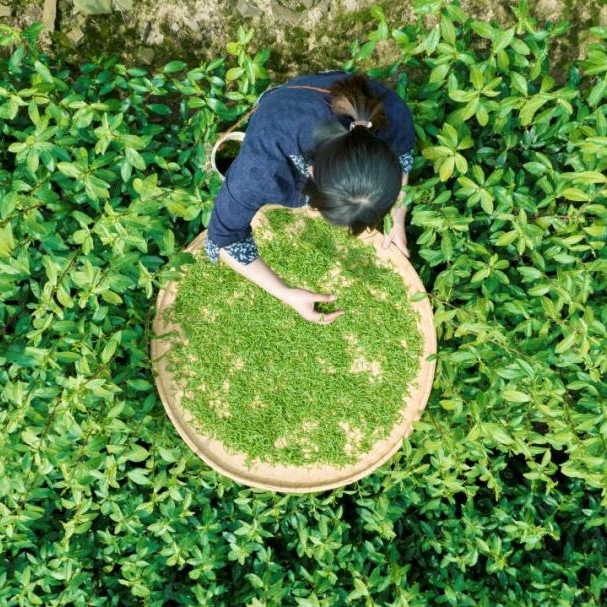

3月16日,苏州市吴中区东山镇茶园内,茶农在采茶。席时超摄

春分时节,苏州迎来连续降雨。太湖之滨,洞庭东山莫厘峰云雾缭绕,山上的茶园内,碧螺春新芽初展、青翠欲滴。“只要天一放晴,今年明前茶最佳采摘期就到了!”3月22日上午,看着漫山长势喜人的茶树,国家级非物质文化遗产洞庭山碧螺春制作技艺代表性传承人严介龙难抑激动。

去年夏天,包括严介龙在内,一群和碧螺春打了几十年交道的茶人、茶农一直忧心忡忡——作为洞庭山碧螺春核心产区,苏州市吴中区东山、金庭(西山)两镇入夏后遭遇60年不遇的罕见高温大旱,且持续两个月之久,茶树生长颇受影响。

作为苏州的一张“名片”

碧螺春跻身中国十大名茶之列

在春茶销售市场占据非常重要地位

最近正式迎来春茶开采

大旱之后的碧螺春长势到底如何?

产量和品质怎么保障?

连日来

记者走进太湖洞庭东山、西山一探究竟

补救措施到位,新茶产量不降反增

洞庭山碧螺春

3月19日上午,记者来到西山天王坞,只见盛放的桃花、梨花点缀在碧绿茶山之间,呈现出一派别致的春景。去年8月,这一带旱情尤为突出,坞内水库一度干涸,山上茶树缺水严重。而当天记者看到,水库库容已恢复正常,不时有施工人员进出坞内,紧张推进引水上山工程的管道铺设。

在天王坞茶果专业合作社的群体小叶种保护基地,合作社负责人沈四宝正在茶园里忙碌。去年,他家种在高处的新茶树受影响较大,旱死200多棵。记者在西山多地走访发现,沈四宝家的情况不是个例,由于山顶土质较薄,且缺乏高大果树遮挡,海拔70米以上种植的茶树普遍受损严重。沈四宝介绍,本地群体小叶种茶树根系发达、抗旱能力强,目前虽然个头比去年小一些,一旦天气晴起来、温度上升,爆芽情况应该不差。

“这部分茶园占比不大,据统计,造成的损失约占总量的5%—10%,总体可控。”金庭镇农林服务站站长沈强介绍。为了保障茶农利益,补救高温干旱给茶树造成的损伤,金庭镇去年以来加紧推进引水上山工程建设,并抓住茶树秋冬生长育肥关键期,深入推广生态种植模式,免费向全镇茶农发放有机肥,追肥为茶树存活和稳定品质提供了有效支撑。

在东山镇

由于前几年就启动了引水上山工程,旱情影响相对较小。记者在该镇莫厘村宋家湾的茶山上看到,密集的枇杷、杨梅、柑橘等果树下,茶树发育良好、冒芽均匀。“茶果复合种植系统已经入选中国重要农业文化遗产,这种种植模式不仅保证了碧螺春茶独特的花果香,也对茶树形成重要的遮挡保护。”东山镇党委委员张炜说。

吴中区农业农村局副局长杨青介绍,为了对冲旱情带来的产量下降,区里指导茶农按照水土保持标准,科学开垦新茶园。去年,全区茶园面积近3.9万亩,碧螺春茶总产量达到116.35吨。根据最新统计,目前吴中茶园面积已超过4.2万亩。东山、西山一部分新开垦的茶园内,3年以上茶树已进入采摘期,有力补充了总体产量。

连日来苏州持续降雨,气温一直处于低位,有利于茶芽渐次萌发。综合各类因素预测,今年碧螺春整体产量有望增加10%左右。中国茶叶流通协会近日抽样测评结果也显示,影响碧螺春茶叶香气、滋味的茶多酚、氨基酸等诸多有效物质指标没有降低,甚至胜于往年。

采茶用工充足,精挑细选保障品质

洞庭山碧螺春

“好茶长得出来,还要确保采得下来、挑得出来。”苏州市吴中区洞庭山碧螺春茶业协会秘书长叶国平介绍,碧螺春茶极为细嫩,炒制1斤特级干茶,需要7万多个芽头,为全国名优绿茶中所用鲜叶最多的。而一个熟练的采茶工,一天最多采摘芽头2斤左右。前两年受疫情影响,外地采茶工流动较少,东山西山茶企、茶户普遍面临“用工荒”,碧螺春产量品质受到影响。

吴侬碧螺春茶叶专业合作社是东山镇的产茶大户,拥有500多亩茶园,每年还与周边350个茶户签订协议,定向收购青叶、统一加工。合作社负责人宋甫林记得,去年春分前后,气温陡然升高,茶园内芽头一下子全部冒出,由于缺乏人手,根本来不及采收,最后造成一部分浪费。“今年我们提早联系,从省外请了60名采茶工和30名炒茶工,人手充足。”

在西山

沈四宝的合作社也顺利招到70多名采茶工、炒茶工。天王坞茶山深处,采茶阿姨们背着茶篓穿梭在茶树、果树之间,熟练地将嫩芽采摘下来。今年,来自盱眙的张运玲和老乡们再次到苏州采茶,最多的一天她采了两斤半芽尖,赚了400元。

“人招来了,但工费也上涨了。”叶国平坦言,今年采茶工费用平均每天300元左右,不同茶企、茶户标准略有不同,但一般都会包工人吃住和来回车费。根据走访统计,整个春茶季,西山保守估计有7000名外来采茶工人到岗,东山也要迎来4000名工人,加上本地超过2万户茶农,完全能够满足全区茶园采收需要。

“去年是‘茶等人’,今年是‘人等茶’,单芽一出就被采摘下来,无论是合作社还是茶农,挑拣都更加精细,原料品质和品相都有提升。”宋甫林更加笃定地说,在目前的用工条件下,即使后期出现气温陡然升高的情况,基本也可以保证“颗粒归仓”。

制作有了标准,确保好茶卖出好价

从一片叶子到一杯茶,碧螺春要经过哪些蜕变?3月22日下午,在位于碧螺村的工作室里,严介龙向记者展示了碧螺春传统炒制工艺。高温杀青、揉捻整形、搓团显毫、文火干燥,一套流程即便熟练操作下来也超过40分钟。

“碧螺春茶很娇嫩,必须当天采摘、当天炒制,青叶的含水量不同,摊晾、杀青的环节都有细微差别,把握不好就会影响香气和口感。”严介龙介绍,早在2011年,“碧螺春制作技艺”就被列入国家级非物质文化遗产,为了把这些细微差别科学量化,他去年领衔制定《洞庭山碧螺春炒制传承制作技艺传承指南》,由苏州市市场监督管理局正式发布,作为碧螺春手工炒制的首部地方标准,让茶企、茶农有了更为科学、标准的炒制依据。

“好生态、好原料和好的炒制工艺,是确保洞庭山碧螺春茶好品质的关键,三者缺一不可。”在中国工程院院士、湖南农业大学教授、国家茶叶产业技术体系加工研究室主任刘仲华看来,尽管碧螺春种植面积已经超过4万亩,但和龙井、黄山毛峰等全国其他名优绿茶相比,其总体产量较小,一直供不应求。“对洞庭山碧螺春等呈现‘小而美’的绿茶产业来说,要不断将产品推向‘金字塔’塔尖,让好茶卖出好价钱。”

记者走访了解到,今年茶农自产自销的碧螺春价格平均每斤1200—1800元,级别区分不明显。在三万昌、东山茶厂、御封等多家品牌茶企和老字号,不同等级、品质、品牌的产品,价格层次分明。严格按照标准制作的特一级新茶,售价普遍在每斤3500元以上,通常为单芽或一芽一叶。部分茶企推出的头采精选茶和大师定制茶,普遍达到每斤8000元以上甚至超过2万元。总体上,碧螺春今年价格比往年略有上升。

随着清明临近和文旅业复苏,这几天,来到东山、西山的江浙沪周边游客明显多了起来,茶企茶农做了充分准备,线上线下同步发力做好销售。“花果香气十足,喝到口中滋味醇厚、回甘生津。”3月22日下午,在东山镇一家大型茶企门店品尝今年新茶后,来自上海的品牌茶叶销售企业负责人、高级茶艺师张新年告诉记者,无论什么时候,原产地碧螺春都很难“抢”。

产多少都不够卖,进一步证明了洞庭山碧螺春作为地理标志保护农产品的品牌价值。去年,洞庭山碧螺春以50.99亿元位居中国茶叶区域公用品牌价值榜第六。中国茶业流通协会会长、全国茶叶标准化技术委员会主任王庆认为,正是这种品牌价值,让碧螺春面对包括自然灾害在内的不可控风险,有了更强的抵御能力。旱后“重生”,原产地吴中区也拿出碧螺春茶产业振兴三年行动计划,锚定“生态绿茶第一品牌”,力争到2025年底,实现全区茶园总面积超5万亩、产业产值超10亿元,真正让“一片叶子”香飘更远。

吴中农发出品

来源:新华日报、吴中发布,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

春分将至

缥缈峰下的水月坞里

绿油油的茶树嫩芽吐露、层层叠叠

采茶人眼尖手勤

灵巧地将点点新绿揽入怀中

煮沸一壶山泉水

盏盏鲜绿的茶汤里

映出的是一张岁月沉淀

历久弥新的苏州文化名片

3月18日

2023首届中国苏州太湖洞庭山碧螺春茶文化节将在太湖生态岛缥缈峰山脚的水月坞拉开大幕。在这个碧螺春茶诞生的地方,《吴中区洞庭山碧螺春茶产业振兴三年行动方案(2023~2025)》正式发布,围绕打造“生态绿茶第一品牌”这一目标,多维度发力,让一叶碧螺春走上振兴路。

驱车驶过太湖大桥,沿着环岛公路,朝着挺拔的缥缈峰而行,穿过一片片屋舍树林,待见到古朴的水月寺后,路两旁的山坡也变得苍翠起来,这里便是碧螺春茶的发源地——水月坞。

一方水土养一方人,一方水土育一叶好茶。2023首届中国苏州太湖洞庭山碧螺春茶文化节“花落”水月坞,实至名归:

早在一千三百多年前的唐朝,“茶圣”陆羽和诗僧皎然在水月寺旁采茶品茶,皎然作“何山尝春茗,何处弄春泉”彰显二人的悠然;

宋代,寺旁产的“小青茶”已是贡品,深受文人雅士、达官贵人的喜爱,大诗人苏舜钦评论“无碍泉香夸绝品,小青茶熟占魁元”;

清康熙帝南巡至苏州,饱览太湖的湖光山色后,见呈上的春茶卷曲如螺、碧绿如玉,遂将颇具市井气息的“吓煞人香”改名为“碧螺春”,并一直沿用至今。

水月寺四周交错点缀着大量梨树、枇杷、柑橘,花开时香气袭人,茶树长在其间吸其馥郁之气,茶香格外芬芳。这样的茶果复合系统,和传统且细致的传统手工制作技艺一起入选了国家级非物质文化遗产,让碧螺春成为国家级“双遗”珍宝。

这股清爽的茶香,氤氲了千年历史,浸润着丰富文化。可到了眼下,龙井、普洱已逐步走向全国,茶饮市场的“蛋糕”也正不断扩大,碧螺春的市场份额却止步不前,目标客户中也鲜见年轻人的身影。

“在碧螺春诞生的‘摇篮’举办首届茶文化节,进一步挖掘茶叶的文化属性,让更多人了解碧螺春的故事,从文化上实现碧螺春的振兴。”在吴中农发集团董事长仉勇看来,当茶圣、古刹、古泉等熠熠生辉的文化元素在水月坞相遇,必将碰撞出更多火花,进一步擦亮碧螺春这块“金字招牌”。

文化振兴的着力点,自然是因地制宜开展的茶文旅融合发展。以举办茶文化节为契机,吴中农发集团将依托水月坞深厚的茶文化底蕴,建设中国(吴中)太湖洞庭山碧螺春茶文化园,高标准打造集洞庭山碧螺春茶炒制、展示、体验、休闲于一体的茶文化中心,满足当代都市人赏茶景、观茶俗、品茶韵、养茶性的文化旅游需求。

仉勇介绍

随着茶文化园二期工程的启动推进,吴中农发集团还将把茶文化园的核心区放大到缥缈峰景区,并逐步将缥缈峰景区打造为中国洞庭山碧螺春茶文化主题景区。

茶季到了,客流来了,金庭镇茶农秦阿姨早晨采青叶,傍晚炒茶,忙得不亦乐乎。但问起茶叶销路,她却焦虑起来:“靠自己摆摊吆喝,茶叶卖起来总是比较费劲,价格也上不去。”

十指伸出有长短,树木琅林有高低。像秦阿姨这样茶农“单打独斗”的销售,在洞庭东山和西山都不是个例。除了零散农户,在碧螺春的销售赛道上,还有大型茶企、茶园、农业合作社等多类型市场主体。“百花齐放”的繁荣背后,却显现出洞庭山碧螺春在整体品牌化经营上的短板。

走好洞庭山碧螺春的品牌振兴之路,吴中从二十多年前就开始了实践。早在2002年,洞庭山碧螺春就获得了国家原产地域产品保护;2020年,洞庭山碧螺春被授予农产品地理标志登记证书,杜绝了“山寨”产品的“搭便车”行为。

一个人可以走得很快,但一群人可以走得很稳。

面对近年来越发激烈的市场竞争,吴中“握指成拳”,按照“政府引导、国企引领、科技驱动、多方参与”的模式,由区级国资公司吴中农发集团牵头,组建成立了吴中区碧螺春茶业有限公司,集聚整合全区茶农、茶园和茶企等资源,构建起“种质保护、原茶生产、精深加工、品牌赋能、市场销售、茶旅融合”的全产业链发展体系,打造以“吴中”为主打品牌的洞庭山碧螺春茶,并推出“吓煞人香”“水月”“小青”等系列品牌以精准化匹配不同消费群体的需求。

在龙头引领下,更多强化洞庭山碧螺春茶品牌建设的举措提上了日程:一方面,携手中国农业大学、苏州市农业科学院、苏州农业职业技术学院等科研力量,多方共建洞庭山碧螺春茶产业研究院;另一方面,参加中国茶叶经济年会并召开洞庭山碧螺春茶专场推介会,积极承办中国绿茶品牌大会并争取永久落户……在高频次的“引进来”和“走出去”中,吴中正不断提升洞庭山碧螺春茶的知名度和影响力。

今年,吴中将继续给洞庭山碧螺春上“户口”。全区45家符合要求的企业预计将发放40万枚地理标志专用标志,消费者扫描标志中的二维码即可获知验证结果和相关茶叶生产企业情况,让每一盒茶叶都能追溯源头。

从种茶,到制茶,再到售茶。放眼全国,每一个成熟茶品牌的背后,都离不开完整的现代化全产业链体系的支持。

随着《吴中区洞庭山碧螺春茶产业振兴三年行动方案(2023~2025)》的发布,吴中将多维度、全方位推动碧螺春茶产业高质量发展,为这一中国名茶香飘世界擘画了清晰蓝图。

01茶树良种选育是关键

洞庭群体小叶种是苏州土生土长的茶树品种,其独特的花果香和优异的口感是洞庭山碧螺春茶最鲜明的特征。吴中区将持续完善洞庭群体小叶种资源库,选育2至3种优良品系,建立优质种质资源圃,并在东山镇和金庭镇各创建1个茶树良种繁育基地,引导和扶持有需求的茶农更换优质品种。

02茶园基地管护要科学

在大部分的洞庭山碧螺春茶园,看得见的是树下一张张粘虫黄板、一套套诱捕器和一盏盏杀虫灯,看不见的则是土里的有机肥料。绿色防控举措之外,吴中还将加快物联网、区块链等现代科技的推广应用,逐步实现全区茶园生产管理向数字化、精准化、标准化、可追溯化提升。

03茶叶品质要经得起考验

在高端洞庭山碧螺春茶以传统碧螺春手工制茶技艺为主的基础上,吴中将探索洞庭山碧螺春机械流水线生产,解决手工制茶“千人千锅”品质不一的问题。同时,新设立的洞庭山碧螺春茶产业研究院也将在主导品种选育、机械制茶技术参数等关键环节助力突破瓶颈。

04立法保护让茶产业行稳致远

吴中区主动对接市人大、市政府,促成《苏州市洞庭山碧螺春茶保护条例》年内落地。该条例也是苏州首次对名优地产进行立法,聚焦洞庭山碧螺春茶的品种保护以及保护原生态茶果复合系统等做出新的探索,并深度赋能产业发展和行业监管。

产业振兴不是一蹴而就,而是久久为功。

通过三年行动方案实施,力争到2025年年底,吴中将实现全区茶园总面积超5万亩、产业产值超10亿元,并出台1部洞庭山碧螺春保护条例,建成1个洞庭山碧螺春茶文化园、1家洞庭山碧螺春科研机构、2座碧螺春茶树良种繁育基地,培育3家省级以上农业龙头企业,将洞庭山碧螺春区域公共品牌价值提升至全国前三。

吴中农发出品

来源:苏州日报,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除