唐代巢县县令杨晔撰写的《膳夫经手录》,成书于大中十年(856年),原书四卷,今仅存一卷。《宋史·艺文志》所登四卷,与王尧臣崇文总目四卷手录本基本相同。两个版本可能都是收集转录而成的。其中只有“茶”的内容很详细,分产地、销区、品质优劣等内容,与《茶经》、《茶录》等有同样的考证和研究价值。

现存《膳夫经手录》全文近1500字,分豆类、蔬菜、禽、羊、鱼、肉类及水果、茶等,无目次,无标点。其中茶的文字最多,是全书重点。

所载全文源于《续修四库全书》,文中有个别缺字,以“”代表,为了保证全文的真实性,先录原文,加注标点符号,再作释译。《膳夫经手录·茶》原文如下:

茶,古不闻食之。近晋、宋以降,吴人採其叶煮,是为茗粥。至开元、天宝之间,稍稍有茶,至德、大历遂多,建中以后盛矣。茗丝盐铁,管榷存焉。今江夏已东,淮海之南,皆有之。今略举其尤处,别为二品总焉。

新安茶,今蜀茶也,与蒙顶不远,但多而不精,地亦不下。故析而言之,猶可以首冠诸茶。春时,所在吃之皆好。及将至他处,水土不同,或滋味殊于出处。惟蜀茶南走百越,北临五湖,皆自固其芳香,滋味不变,由此尤可重之。自谷雨已后,岁取数百万斤,散落东下,其为功德也如此。

饶州浮梁茶,今关西山东、闾阎村落皆吃之。累日不食猶得,不得一日无茶也。其於济人,百倍於蜀茶,然味不长於蜀茶。

蕲州茶、鄂州茶、至德茶,以上三处出处者,并方斤厚片,自陈、蔡已北,幽、并已南,人皆尚之。其济生、收藏、榷税,又倍於浮梁矣。

衡州衡山,团饼而巨串,岁取十万。自潇湘达於五岭,皆仰给焉。其先春好者,在湘东皆味好,及至湖北,滋味悉变。然虽远自交趾之人,亦常食之,功亦不细。

潭州茶,阳团茶(粗、恶),渠江薄片茶(有油、苦硬)、江陵南木茶(凡下),施州方茶(苦、硬),己上四处,悉皆味短而韵卑。惟江陵、襄阳皆数十里食之,其他不足记也。

建州大团,状类紫笋,又若今日大膠片。每一轴十片余,将取之,必以刀刮,然后能破,味极苦,唯广陵、山阳两地,人好尚之,不知其所以然也,或曰疗头痛,未详(以上以多为贵)。

蒙顶(自此以降,言少而精者)。始,蜀茶得名蒙顶也,于元和以前,束帛不能易一斤先春蒙顶。是以蒙顶前后之人,竞栽茶以规厚利。不数十年间,遂斯安草市,岁出千万斤。虽非蒙顶,亦希颜之徒。今真蒙顶有鹰嘴、牙白茶,供堂亦未尝得其上者,其难得也如此。又尝见书品,论展陆笔工,以为无等,可居第一。蒙顶之列茶间,展陆之论,又不足论也。

湖(州)顾渚,湖南紫笋茶,自蒙顶之外,无出其右者。

峡州茱萸簝,得名近自长庆,稍稍重之,亦顾渚之流也。自是碧涧茶、明月茶、峡中香山茶,皆出其下。夷陵又近有小江源茶,虽所出至少,又胜于茱萸簝矣。

舒州天柱茶,虽不峻拔遒劲,亦甚甘香芳美,可重也。

岳州浥湖所出亦少,其好者,可企於茱萸簝。此种茶性有异,唯宜江水煎得,井水即赤色而无味。

蕲州、蕲水团黄、团薄饼,每斤(捆)至百余斤,率不甚麄弱。其有露消者,片尤小,而味甚美。

寿州霍山小团,其绝好者,上于汉美。所阙者,馨花颖脱。

睦州鸠坑茶,味薄,研膏绝胜霍山者。

福州正黄茶,不知在彼,味峭上下,及至岭北,与香山、明月为上下也。

崇州宜兴茶,多而不精,与鄂州团黄为列。

宣州鹤山茶,亦天柱之亚也。

东川昌明茶,与新安含膏,争其上下。

歙州、婺州、祁门、婺源方茶,制置精好,不杂木叶,自梁、宋、幽并间,人皆尚之。赋税所入,商贾所赍,数千里不绝于道路。其先春含膏亦在顾渚茶品之亚列,祁门所出方茶,川源制度略同,差小耳。

注释:

茶,在古代没有听说有饮食(茶)的事情。到晋、宋(南朝)[1]以后,吴人[2]采其叶煮食,称为茗粥。到唐代的开元(713-741)、天宝(742-756)之间,才稍稍有了饮茶之事。至德(756-758)、大历(766-779)的时候渐渐多了,建中(780-783)以后,就繁盛起来了。茶、丝、盐、铁,都实行管榷[3]即专卖制度。今江夏(今湖北武昌)以东,淮海(今秦淮河)以南,都产茶。现在简单列举重点如下,并不是茶的全部。

新安茶[4],现在的蜀茶,离蒙顶不远,但多而不精,产地生态好,从总体分析来说,还是可以说高于其他的茶。春茶季节,在产地吃时很好,但运到其他地方,因水和环境不同,其滋味与产地有区别。唯有蜀茶能销往各地,南边走到百越(今华东诸地),北边到达五湖(指地域宽阔),皆能保持固有的芳香,滋味不变,所以特别珍贵。自谷雨以后,每年有数百万斤,分别运往东边各地,这是为大家做的好事。

饶州浮梁茶(今江西饶州浮梁县),今关西(潼关以西)至山东(太行山以东),闾阎(乡里)村落皆吃之。可以多日不吃粮食,但不能一日不喝茶。当地人对这种茶的依赖性高于蜀茶,但是茶的滋味比不上蜀茶。

蕲州茶(指湖北蕲州蕲春蕲水所产团黄、饼茶)、鄂州茶(指湖北蒲圻、崇阳所产团黄)、至德茶(指安徽池州至德县所产饼茶),以上三处出产的茶,是方形的厚片饼茶。销售到陈(河南东至安徽一带)、蔡(河南上蔡地区)以北,幽(京津等地)、并(山西太原)以南。人人都喜欢,引为时尚。其济生(对身体的作用)、收藏、纳税,都成倍超过浮梁茶。

衡州衡山(指湖南衡阳、衡山等地)茶,团饼成巨串,年产十万斤。自潇湘(潇水、湘水地区)到五岭(泛指湘、赣、粤、桂等省区边境)都希望得到这些茶。其中有先春好茶,在湘东味道很好,到湖北就变味了,该茶虽然远销交趾(今越南),当地人都经常吃,但茶叶做工不是很精细。

潭州茶,阳团茶(今长沙、湘潭、益阳、株洲等地),茶粗质劣。渠江薄片茶(湖南新化县),有油、含苦梗。江陵南木茶(今湖北江陵县),品质偏下。施州方茶(今湖北恩施县),味苦、饼硬。以上四个地方的茶,都是味短,韵味不高。只有江陵、襄阳附近数十里范围才食用,其余可以不记载了。

建州大团茶(福建建州今建瓯),形状类似紫笋,又近似当时的大胶片,每一轴有十余片。要取食时,先用刀刮(削),然后才能弄碎。茶味极苦,只有广陵(今江苏扬州)、山阳(今淮安)两地比较喜欢。不知什么原因,有的说该茶能治头痛,详情不知。

蒙顶茶[5]当时的产量减少,但做得精致。最初,蜀茶出名也是因为蒙顶茶。元和年(806-820)以前,一束锦帛﹙捆起来的五匹帛﹚还交换不到一斤早春蒙顶茶(价格很高)。所以蒙顶附近的人都争先恐后地种茶,来获得丰厚的利益。没有数十年的时间,使当地农村市场上,每年出现千万斤(形容数量多)的销售。还有虽然不是真正的蒙顶茶,也还有人冒充蒙顶茶去销售。真正的蒙顶茶有鹰嘴、芽白茶(不研膏茶露芽饼茶),供堂[7],就是提供给当地官府,也不一定是最好的,其难得的情况就是这样。又经常见到书上评议、讨论陆羽的观点,认为不可比拟,没有可以与蒙顶茶同时并列第一的。蒙顶茶和其他茶排列起来比较,再看陆羽的观点,是不足以论的。

湖(州)顾渚、湖南紫笋茶,除了蒙顶茶之外,没有比它们更好的了。

峡州(今宜昌)茱萸簝茶,出名的时间较近,在长庆年间,即唐穆宗执政时(821-824),稍稍受到重视,属于顾渚茶一类。从此碧涧茶(湖北宜昌产)、明月茶(湖北宜昌明月峡产),峡中香山茶(四川夔州云安郡奉节产),名气都在茱萸簝之下。

夷陵(今湖北宜昌西北)最近还有小江源茶,虽然产量很少,名气又胜于茱萸簝茶。

舒州天柱茶(今安徽岳西县潜山),外形虽不峻拔好看,味道也甘香芳美,得到很大的信任。

岳州浥湖茶(今湖南岳阳)所产也少,其中好的可以与茱萸簝相比。这种茶比较特别,只适宜江水煎煮。用井水煎煮茶汤泛红,而且没有味。

蕲州、蕲水团黄、团薄饼(产于湖北蕲州蕲春,今稀水。《唐国史补》常鲁公使西蕃...赞普曰我此亦有...此蕲门者,即此茶)。每捆(原文“斤”有误)至百余斤,茶叶粗薄,只有畅销品,片特别小,而味很美。

寿山霍山小团(安徽寿州、霍山产,此茶同舒州、顾渚、蕲门、昌明、浥湖远运西蕃),其中最好的茶,上贡给朝廷。所缺者如奇异馨香脱颖。

睦州鸠坑茶(浙江睦州淳安县产),味薄,只有研膏类胜似霍山茶。

福州正黄茶,滋味厚薄有优劣之分,销至岭北即今蒙古、俄罗斯西北利亚及我国内蒙、黑龙江一带,与香山(四川奉节)、明月(湖北宜昌)茶相似。

崇州宜兴茶(宜兴属江苏常州府,此处称“崇州”有误),多而不精,与鄂州团黄(湖北鄂州蒲圻、崇阳产)并列。宜兴是地名,汉代称阳羡县,隋改称义兴,唐代同。宋代太平兴国初,因避太宗赵匡义之讳,改称宜兴。《膳夫经手录》是唐书,不应该出现宜兴地名,明显此条目为后人改加,有嫌贬低该茶之疑,而后又称与鄂州团黄(《茶述》列为第一流贡茶)并列,不好解释。

宣州鹤山茶(又称鸭山茶,安徽宣州宣城丫山产),位置次于天柱茶。

东川昌明茶(四川绵州昌明县,今江油县北兽目山产。白居易《春尽日》诗“渴尝一碗绿昌明”指此),品质可与新安含膏[8] 茶比上下。

歙州(今安徽歙县,新安江流域)、婺州(今浙江武义江、金华江流域诸县)、祁门(安徽)、婺源(江西)等地方产的茶,制作精细,不含杂质树叶,自梁(四川)、宋(江都南京)、幽(京兆长安)等地,人们都崇尚、喜欢。税赋收入、商人所赍[9] ,数千里道路上都可以看见。前边说的先春含膏茶,位置排在顾渚茶品的后边。祁门产的茶,和四川茶的渊源基本相同,差别不大。

体 会:

唐代是我国茶叶生产和茶文化发展历史上的鼎盛时期,茶叶品名多,《茶经》也说:“滂时浸俗盛于国朝,两都并列荆渝间,以为比屋之饮”。饮茶、品茶遍及全国,佛茶、禅茶、贡茶、礼茶也达到空前高度。茶书、诗歌、艺文不断涌现,琳琅满目。在学术上最有价值的文献首推《茶经》,但也有一定局限性。

《膳夫经手录》成于晚唐,有关茶叶的记载,从时间、空间而论,可以概括全唐面貌,内容丰富,为后人留下了一份宝贵的历史资料。

《膳夫经手录》对各地茶叶名品评价,总体上比较客观,特别对蒙顶茶少而精,情有独钟,评价甚高,超过了当时的官贡顾渚茶。综合其他文献,应该也不过份。反而陆羽《茶经》对四川茶的评价有些偏颇。

陆羽没有到过四川,他写《茶经》时蒙顶茶仅以“雅州芦山郡”之名上贡,尚未成名。“蒙顶茶号第一”时,陆羽已经逝世。《膳夫经手录》成于公元856年,在《茶经》(758年)成书约一百年以后,后世与前代的情况变化很大,作者应当是在《茶经》的基础上写成的。但文章开始说:“茶,古不闻食之,近晋宋以降,吴人采其叶煮,是为茗粥”,此说不可苟同。

全书评价茶名时,特别强调本地与异地环境变化、人群差别,滋味不同,如衡州衡山茶……等,再有茱萸簝茶只能用江水,不能用井水,可见决定茶叶品质、口感,还有其他环境因素的重要性。

《膳夫经手录》从唐至今已经一千二百多年,有些茶品继承下来了,有些没有了,外形品质变化更大,历史上的评价有当时条件,不能作为现代茶叶品质标准。

茶叶古代史料考证困难很多,虽然有些茶的基本知识,而古汉语水平有限,误读、误解难免,仅供参考,恭候赐教。

注释:

1.晋宋:晋代-南北朝宋,即公元265-420年间。

2.吴人:俗称江苏曰吴,吴人即江苏之人。

3.管搉:搉与榷通假,管搉即专利。

4.新安茶:唐时雅州芦山有新安乡,邻近蒙顶。古代蒙山范围很大,邛崃天台山、芦山罗纯山包括雅安上、中、下里,雅安飞仙官帽山(又名漏阁山)、七盘山和名山蒙山都在其中。新安茶:属于大蒙山境内产品。

5.蒙顶:为了有别于其他蒙山,蒙顶仅指蒙山主峰周围,即今蒙顶山。“降”即以下,蒙顶茶少而精,与大蒙山新安茶有别。

6.希颜之徒:颜回字子渊,孔子弟子,天资聪睿,仁慈,德高望重,后世尊称“复圣”。“希颜之徒”指希望学习颜回之人,此处指学习仿造蒙顶制茶之人。

7.供堂:官府治事之地曰堂,“供堂”指上级官员。

8.新安含膏:唐代饼茶制造有研膏(压膏),即捣后榨去部分茶汁和不研膏(含膏)不榨去茶汁之分。新安含膏仿造蒙顶不压膏露芽茶制法,故名。

9.赍:音zi,通资钱财。

(发表在2012年第6期《吃茶去》杂志;作者:李家光)

摘要:流传广泛的圆悟手书“茶禅一味”之说是查无实据的臆测,被日本奉为国宝的圆悟印可状和一休授予珠光的圆悟法语两幅墨迹往往被人混为一谈,“茶禅一味”在日本确立后先后两次传入中国,现在已成为人们津津乐道的概念,但纠正茶文化领域的错误认识也是当务之急。

关键词:茶禅一味 圆悟克勤 墨迹 一休宗纯 村田珠

一、圆悟手书“茶禅一味”之说查无实据

我国茶文化研究者中有人认为“茶禅一味”最早的资料是宋代禅门巨匠圆悟克勤的手书真迹。如丁文在其论文《论“茶禅一味”》中说:“‘茶禅一味’,其说源于宋代,系禅僧圆悟克勤手书赠送参学的日本弟子的四字真诀。(1)”再如江静、吴玲编著的《茶道》也说:“‘茶禅一味’的说法最早是由我国宋代著名禅师圆悟克勤(1063-1135)提出的。据说,克勤曾手书‘茶禅一味’四字真诀,赠予高徒虎丘绍隆。(2)”杭州作家王旭峰也说:“宋代有个叫圆悟克勤的禅师,手写‘茶禅一味’于日本弟子,回国时翻船,装在竹筒中的字幅儿辗转到了一休大师手中,据说一休以此得道。这四个字便成了镇寺之宝,至今仍收藏在日本京都大德寺里。(3)”三者都断定圆悟克勤曾手书“茶禅一味”四字真诀,不同的是有的说这四字真诀是赠给日本弟子的,有的说是赠与中国弟子虎丘绍隆(1077-1136)的。

显然,赠送给谁并不重要,重要的是圆悟克勤究竟是否手书过“茶禅一味”的四字真诀?答案是否定的,因为人们至今未能出示圆悟克勤手书过这四字真诀的史料证据。不仅如此,我们在圆悟克勤的《佛果圆悟禅师碧岩录》,以及圆悟弟子虎丘紹隆编录的《圆悟佛果禅师语录》、《佛果克勤禅师心要》等史料中也没有发现圆悟克勤的有关茶禅关系的言辞。圆悟克勤禅师是中国禅林的一代宗师(图1),著有“宗门第一书”《碧岩录》,在佛教界有着崇高的地位,但要断定“茶禅一味”出自圆悟之手,是必须具备可靠的相关史料的,不能仅仅凭他的禅学建树和地方饮茶习惯进行主观臆测。

其实,在汉语里,“茶禅”或“禅茶”直到上个世纪80年代末或90年代初才被作为一个固定词语而广泛使用。据学者研究,我国古代将“茶”和“禅”二字组合起来,构成“茶禅”或“禅茶”一词的文献资料,最早出现于清代。有人通过《四库全书》和佛教典籍的电子检索,发现中国古代并不存在“茶禅”或“禅茶”这样的概念,至少不是一个重要概念(4)。

不仅是古代,即使在1990年代之前,“茶禅”或“禅茶”也是几乎无人使用的词语。1990年,葛兆光在《读书》杂志发表《茶禅闲话》一文时说:“古人以禅意入诗入画,尝有‘禅诗’、‘禅画’之称,似无‘茶禅’之名,”于是便自己杜撰了“茶禅”一词用于文章的题目(5)。翌年,葛先生又在《读书》发表《茶禅续语》,说“自家不识金镶玉,大言不惭以为‘茶禅’是可以抢个专利证的杜撰,谁料无意中读一书,云克勤禅师赠日本僧珠光语中便有‘茶禅一味’,今尚藏于日本奈良寺中,不觉脸皮无光,只得连叫‘苦也苦也’。(6)”葛先生给自己的文章起了个名叫《茶禅闲话》,以为自己杜撰“茶禅”一词,有首创之功,可以拿个“专利”,没想到某书写着“茶禅一味”语出圆悟克勤之事,顿觉脸上无光,叫苦不迭。

我们无意考究葛先生是从哪本书上得知“茶禅一味”语出圆悟克勤的,我们想说的是,博识如葛公尚且不知有“茶禅”一词,可见至迟到1900年代初,该词在现代汉语中尚未成为一个习用的词语,更不用说“茶禅一味”了。大概由于这样的原因,1992年5月上海文化出版社的陈宗懋主编的茶文化词典《中国茶经》中没有“茶禅”、“禅茶”和“茶禅一味”之类的词条。不仅如此,2002年汉语大词典出版社出版的朱世英等主编《中国茶文化大辞典》也没有“茶禅一味”的词条。

国内学者早已有人对圆悟手书“茶禅一味”的说法提出过质疑。例如,在2007年由大众文艺出版社出版的《茶事通义》中,陈香白指出:“笔者查阅了《大藏经》等相关资料,尤其是《佛果圆悟禅师碧岩录》、《圆悟佛果禅师语录》,并翻遍《中日高僧书法集》(江苏美术出版社1990年7月版)均找不到‘茶禅一味’出自圆悟克勤之证据。(7)”可惜的是,这样学术态度严谨的质疑没有被很多人接受,认为“茶禅一味”出自圆悟克勤之手的臆说至今依然在我国茶文化领域十分流行。

二、海上漂流的圆悟印可状

江静、吴玲的《茶道》还说:“这四字真迹后来被来华的日本僧人携带回国,临抵海岸之际,风急浪高,船体粉碎,所幸四字真迹已经漆制装裱,未被海浪吞没,漂至岸边,为人拾起,最终辗转传至一休宗纯手中,成为日本代代相传的国宝。(8)”靳飞《茶禅一味——日本的茶道文化》一书也说:一休“他能把自己老师华叟宗昙的印可状烧掉,但却精心保存着圆悟的一幅墨迹,可见其对圆悟的尊敬。后来一休把这幅墨迹传给茶道开山祖村田珠光。由珠光下传,此墨迹遂成茶道重宝。可惜的是,在流传中有半幅被人截走后神秘失踪了,余下的半幅今藏于东京的国立博物馆,更被列作国宝。(9)”这不符合事实。

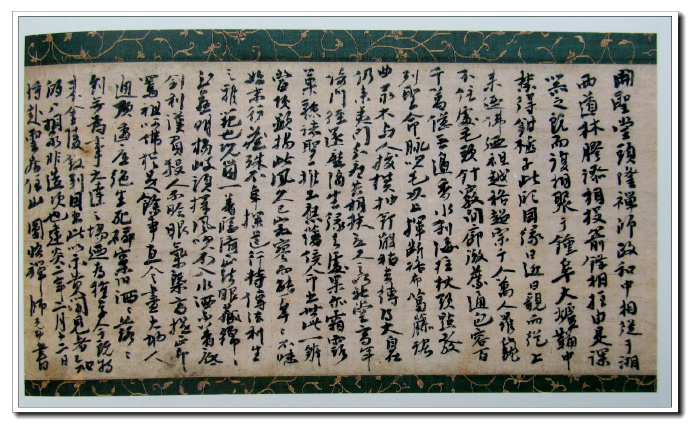

遭遇风浪漂流海中的圆悟墨迹,既不是“茶禅一味”的四字真诀,也和一休宗纯没有任何关系。根据相关资料我们知道,经历过海上漂流最后被定为国宝的圆悟墨迹是宋宣和六年(1124)十二月圆悟写给其弟子虎丘紹隆的印可状,日本茶道界称之为“流れ圜悟”,意思是“经过漂流的圆悟墨迹”。因为是圆悟给紹隆的印可状,我们不妨称之为“圆悟印可状”。据传,一名叫尧甫的僧人在萨摩(现鹿儿岛县)的坊之津海边捡到了装在桐木筒里的这幅印可状,后献给大德寺大仙院的古岳宗亘(1465-1548),成为大仙院的“什物”。所谓“什物”,是指“个人不能随意处理的寺院所有之物”,也就是说这“流れ圜悟”成了大仙院的庙产,物权不归私人所有。后来,大概由于享德2年(1543)的火灾和应仁之乱(1467-1477)给大德寺造成了巨大损失,需要复兴的资金,天正8年(1580)前后,大仙院将其卖给了堺市富商·茶人谷宗临(1532-1601)。宗临的儿子宗卓又把这印可状裁剪为两半,把后半幅卖给了仙台藩主伊达政宗(1567-1636)。剩下的前半幅后归祥云寺所有。位于堺市的祥云寺是谷氏家族的“菩提寺”,即供奉谷氏族祖先的寺院,应该说是檀越对祖庙的捐赠吧。文化元年(1804),这半幅墨迹又转而为大名茶人松平不昧(1751-1818)收藏,成为松平家祖传的宝物。1938年,松平家族将其捐赠给帝室博物馆,而原先卖给伊达政宗的后半幅至今下落不明。

帝室博物馆即现在的东京国立博物馆,因此,现存东京国立博物馆的圆悟克勤墨迹,即“流れ圜悟”,只有前半幅19行字。纸本墨书,尺寸为43.9×51.4厘米,因为是现存最古的圆悟克勤墨迹,昭和26年(1951)被定为国宝(图2)。虽然早在上个世纪50年代就有人对这半幅“流れ圜悟”的真伪提出过质疑(10),但至今依然没有动摇其“国宝”的地位(11)。

(图注:圆悟印可状(选自京都国立博物馆《日本人和茶》)

圆悟克勤的这幅印可状,原文见于《圆悟佛果禅师语录》卷十四和《佛果克勤禅师心要》卷上,全文约900字,只有“赵州吃茶去”一句中有个“茶”字,此外没有一个“禅”字,更不用说“茶禅一味”了。可见,所谓“茶禅一味”四字真诀经海上漂流或被裁剪为两半最后被定为国宝的说法,不能不说是某些人根据一鳞半爪的信息而主观杜撰的动人故事。

三、一休授予珠光的圆悟法语

再说一休宗纯授予村田珠光的圆悟墨迹。在日本茶道界,通常把一休授予珠光的圆悟墨迹特称为“圜悟の墨跡”,以区别于上文所述之“流れ圜悟”。“圜悟の墨跡”是宋建炎二年(1128)二月,圆悟克勤写给虎丘绍隆的法语,为行文方便,我们暂且把称作“圆悟法语”。

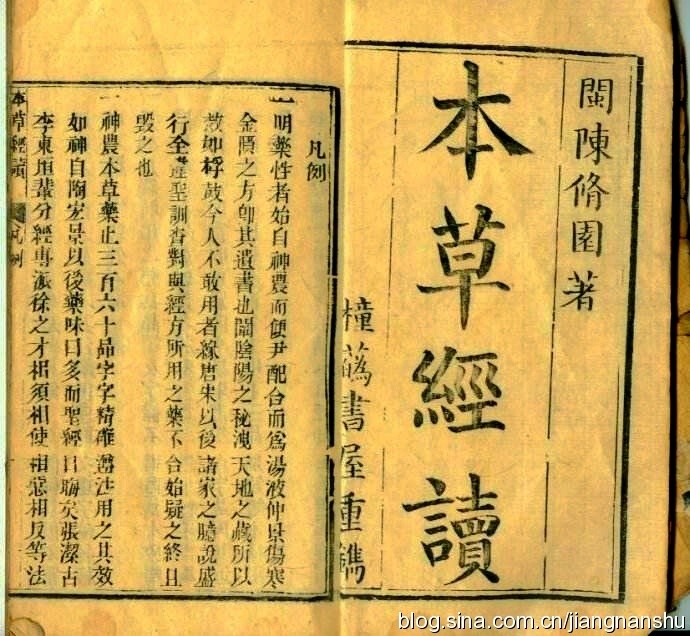

现存的“圆悟法语”,纸本墨书,长61.2厘米,宽29.7厘米。现藏畠山纪念馆,被指定为“重要文化财”(图3)。原文收录于《佛果克勤禅师心要》卷上《示开圣隆长老》,全文347字,内容是回忆师徒之谊,赞赏紹隆才干,勉励禅途精进之类,与禅茶无涉。

(图注:圆悟法语(选自京都国立博物馆《日本人和茶》)

关于这幅“圆悟法语”,千利休的弟子山上宗二《山上宗二记》有所记载,文中说:“又有用禅宗之墨迹于茶汤者,是珠光得圆悟之墨迹于(一)休和尚,以是为一种(饰物)而乐。(12)”又云“圆悟墨迹一幅,……是昔珠光得赐于一休和尚之墨迹也。(13)”另《宗湛日记》也说:“所谓圆悟墨迹,乃珠光得之于一休而装裱者也。(14)”据此,日本茶道史家一般都认为,村田珠光曾从一休宗纯获得过圆悟克勤的墨迹这一历史事实是基本可信的。

被称为日本茶道开祖的村田珠光(1422-1503)11岁出家入奈良称名寺为僧,因怠慢寺役而被逐出寺院,过着四处流浪的生活。19岁时进入位于现京都府田边市酬恩庵成为一休宗纯的弟子。酬恩庵即现在的一休庵,是大德寺的“末寺”,属临济宗。珠光师从一休修禅,悟出“佛法就在茶汤里”的真谛,一休以圆悟墨迹作为印可状授予村田珠光。珠光将其挂在茶室。《山上宗二记·墨迹》认为此举为“挂墨迹之初也。”,说明开茶室挂禅僧墨迹之先河者为村田珠光。之后,随着日本茶人和禅宗寺院关系的日益密切,茶式挂禅僧墨迹的做法逐渐成为惯例,成为茶会的点睛之物。

挂于壁龛的字画在日本被称为“挂物”,而把茶室里挂的字画特称为“茶挂”。茶室里挂字画,并非单纯为了装饰点缀,更重要的是利用这些字画表现茶会主题,统合主客心境,被视为“一座建立”、“一期一会”的“本尊”,是茶会最要紧的物件。日本茶道圣典《南坊录》云:“无若挂物之第一道具者,乃客、亭主共茶汤三昧,一心得道之物也,以墨迹为第一。敬其文句之心,赏玩笔者之道人、祖师之德也。(15)”说明茶会以“挂物”为第一,“挂物”以“墨迹”为第一。而日本茶道界所称的“墨迹”,主要是指禅僧,尤其是临济宗禅僧的墨宝。从这个意义上说,圆悟墨迹在日本茶道史上是具有特殊的重要地位的。

堀江知彦《茶挂之书》提出了作为“茶挂”的四个条件:一、能表现“侘び”“寂び”境界;二、能让人明显地感觉到季节感;三、具有禅意;四、传承路径明确(16)。从传承途径来说,这幅圆悟墨迹也是传承有序,曾辗转于名流大亨之间。珠光去世之后,珠光的养子村田宗珠继承了这幅墨迹,后经武野绍鸥、千利休、丰臣秀吉、德川家康等人之手,无一不是声名显赫之人,因此,这幅圆悟墨迹自古以来被视为日本茶道的顶级“茶挂”。

四、“茶禅一味”在日本的确立

我们有必要简述一下“茶禅一味”在日本的确立过程。日本在早在16世纪就有反映茶禅一味思想的资料,但“茶禅一味”作为一个语词的确立却是上个世纪的事。

临济宗禅僧大休宗休(1468-1549)语录《见桃录》引松源和尚诗句“茶兼禅味可”(17),被认为是“茶禅一味”的萌芽。堺市南宗寺开山大林宗套(1480-1568)在武野绍鸥的肖像上所题诗中亦有“料知茶味同禅味”的句子,表达了茶禅同味的认识。记录千利休孙子千宗旦(1578-1658)茶语的《禅茶录》曾被改为《宗旦遗书茶禅同一味》、《茶禅同一味》等书名流布坊间,茶禅一味的概念进一步明确。1905年,大日本茶道学会创始人田中仙樵出版了《茶禅一味》一书,被认为是“茶禅一味”始见于文字的首例,标志着“茶禅一味”概念的确立。

但是,“茶禅一味”并没有很快成为一个社会习用词语(日语称为“熟語”),笔者查阅手头的辞典发现,上个世纪50年代到80年代初期,在日本出版的相当于我国的《辞海》规模的大型国语辞典,例如小学馆的《新版·言林》(1963年)、岩波书店的《广辞苑》第二版补定版(1975年)、小学馆的《国语大词典》(1981年)中均未出现“茶禅一味”,而只有“茶禅一致”一词。说明那个时代在日本社会习用的是“茶禅一致”,而非“茶禅一味”。

1988年三省堂出版了松村明编《大辞林》,其中的词条仍为“茶禅一致”,但在词义解释之后列出了同义语“茶禅一味”。三省堂的《辞林21》(1993年)也是如此。可见,大约在1980年代中后期,“茶禅一味”一词才开始成为日本社会习用的四字格习语(日语称为“四字熟语”)。在此之前,也许主要在茶界或禅界使用。例如, 1956年日本出版的桑田忠亲编《茶道辞典》(东京堂出版)、1975年出版的井口海仙等主编的彩色版《原色茶道大辞典》(淡交社),均有“茶禅一味”词条,而没有“茶禅一致”。后来,作为茶界和禅界用语的“茶禅一味”,随着日本经济增长,习茶修禅人口不断增加而逐渐渗透到社会民众之间,最后定格成为一般民众熟知的四字格习语。

五、“茶禅一味”传入中国

“茶禅一味”作为四字格习语传入中国应该是在20世纪30年代末。1937年,日本大东出版社出版了医学博士诸冈存的《茶とその文化》一书,书中有一节专门讨论了茶和佛教,尤其是和禅宗的关系,并用“茶禅一味”和“茶佛一味”来说明茶和禅宗以及佛教的密切关系。1939年12月,诸冈存的《茶とその文化》的中文编译本由浙江省油茶棉丝管理处茶叶出版部作为《茶叶丛刊第一种》出版发行,题为《茶与文化》,编译者吕叔达。原书共有两处“茶禅一味”,中文编译版删除了一处。但不管怎么说,这也算是迄今为止我们所能知道的最早出现“茶禅一味”的中文资料吧。

大概是由于吕叔达编译的《茶与文化》是浙江省茶叶行业的出版物的缘故吧,该书并未在社会上产生多大的影响。“茶禅一味”第二次传入中国便是我国实施改革开放政策以后的事了。

众所周知,我国的茶文化热兴起于上个世纪80年代。实行改革开放以后,百废俱兴,经济热独占鳌头,文化热不甘落后,所谓“文化搭台,经济唱戏”成了当时文化发展的抓手,时代潮流滚滚,泥沙俱下在所难免。就茶文化角度而言,1977年,台湾民俗学会理事长娄子匡等人提倡弘扬茶文化,在“茶道”和“茶艺”的用语选择上引起了争论。为了避免和日本茶道的混淆,人们选择了“茶艺”作为代表中国茶文化的概念,形成了中国茶艺、韩国茶礼和日本茶道等反映东亚三国不同茶文化特质的三个概念,为大陆的茶文化热增添了助力。与此同时,我国茶文化研究者和爱好者对邻国日本、韩国的茶文化的关注也与日俱增,各种译介邻国茶文化的专著和文章不断问世,“茶禅一味”亦随之见诸各种书刊,成为人们谈茶说禅时津津乐道的一个概念。

但浮躁的时代难免因浮躁而产生的各种问题。由于众所周知的历史原因,当时我国茶文化研究者对日本的历史文化知之甚少,因此,在1980年代,有人会把“南浦绍明”当作南浦和绍明,认为是两个人;也有人把“堺”翻译成“边境”,不知道“堺”是日本的一个地名。关于中日茶文化交流历史的知识,当时也大多是通过日文资料获得的,但由于资料欠缺、读解能力、治学态度等诸多原因,造成了这样那样的知识性错误。圆悟克勤手书“茶禅一味”的臆说,以及混淆“圆悟印可状”和“圆悟法语”的错误应该是其中的典型例子。

正如我国经济经过迅猛发展其以后,现在已经步入了稳步发展的新常态那样,我国的茶文化研究也应该由快速发展而转为扎实、严谨的阶段,逐渐纠正茶文化领域的一些广为流传、以讹传讹的错误观念和错误知识,已是茶文化研究者的当务之急。愿和全国茶文化研究者共同努力。

【摘自2017年《吃茶去》杂志(总第67期);作者:曹建南(上海),系上海师范大学人文与传播学院教授、日本社会文化研究专家)】

参考资料

(1)郭天成主编《上海国际茶文化节论文选集(1994-1997)》,上海国际茶文化节组织委员会,1984年,第78页。

(2)江静、吴玲编著《茶道》(《日本文化丛书》第一辑),杭州出版社,2003年,第48页。

(3)王旭峰《爱茶者说》,解放军文艺出版社,2002年,第13页。

(4)宣方《茶禅一味:传说、历史与现实》,沈立江主编《盛世兴茶——第十三届国际茶文化研讨会论文精编》,浙江人民出版社,2014年,第37页。

(5)陈平原、凌云岚编《茶人茶话》,生活·读书·新知三联书店,2007年,第65页。

(6)同注(5),第72页。

(7)陈香白《茶禅一味》,竺济发编《茶禅东传宁波缘——第五届世界禅茶交流大会文集》,中国农业出版社,2010年,第18页。

(8)同注(2)

(9)靳飞《茶禅一味——日本的茶道文化》,百花文艺出版社,2004年,第91页。

(10)千宗左等监修《新修茶道全集》卷二《器物篇上》,春秋社,昭和30年,第43页。

(11)《千利休ー‘侘び’の創造者》(別冊太陽ー日本のこころ155),平凡社,2008年,第47页。

(12)林屋辰三郎等编注《日本的茶书(1)》(东洋文库201),平凡社,昭和46年,第141页。

(13)同注(12),第189页。

(14)熊仓功夫《茶の湯歴史ー千利休まで》(朝日选书404),朝日新闻社,1990年,第106页。

(15)中村直胜《茶道圣典·南坊录》,浪速社,昭和43年,第115页。

(16)堀江知彦《茶掛けの書》(东方选书13),东京书籍株式会社,昭和52年,第9页。

(17)松源和尚,有人认为是宋代禅僧松源崇岳(1132-1202),但查《松源崇岳禅师语录》无此句,待考。

(《吃茶去》杂志)“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼以解之。”这是茶文化界广为流传的一句话,很多专家、学者认为出自成书于汉代、甚至战国的《神农本草经》,但未见出处,多是人云亦云。最近笔者对此作了研究,查到了最早引录该语的,是清代的著名类书——校刊于乾隆三十四年(1769)的文渊阁影印本《钦定四库全书·格致镜原》,引文来源可能是宋、元、明时代的笔记类稀缺版本,与流行的“神农得茶解毒”引语有所差别:

《本草》:神农尝百草,一日而遇七十毒,得茶以解之。今人服药不饮茶,恐解药也。

笔者结合相关文献,考述如下。

学术不能“莫须有”

将此说归为战国、汉代《神农本草经》的代表性著作有:

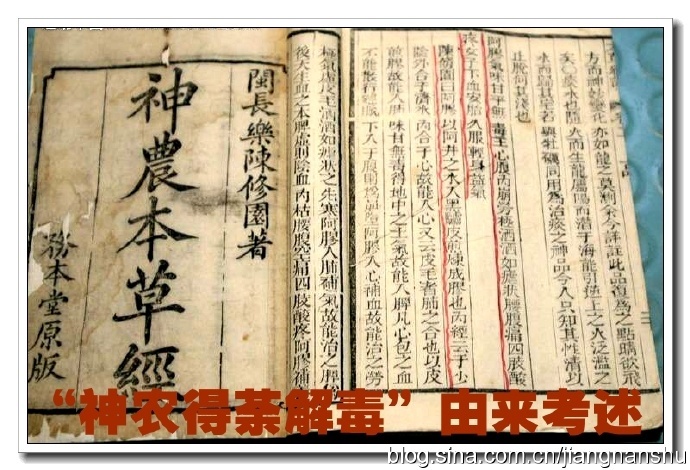

安徽农业大学教授陈椽编著的《茶业通史》(中国农业出版社1984年初版、2008年再版)第一章《茶的起源》:“我国战国时代第一部药物学专著《神农本草》就把口传的茶的起源记载下来。原文是这样说的‘神农尝百草,日遇七十二毒,得荼以解之’。”虽然该书配有三幅《神农本草经三卷》古本书影,但看不出有该语的出处。

湖南师范大学文学院教授蔡镇楚等3人编著的《茶祖神农》,该书2007年由中南大学出版社出版,被誉为“中国第一部以茶祖神农氏为研究对象的学术专著”,“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼以解之”,被作为《神农本草经》引语,与《茶经》引语“茶之为饮,发乎神农氏”并列,醒目地印在该书封面上。但这本近25万字的专著,并未说明该语的出处。笔者曾致电请教蔡镇楚教授,含糊地回答说《四库全书》上可能有类似记载,但说不出是何种古籍。

中国茶叶博物馆编著、中国农业出版社2011年1月出版的《话说中国茶文化》,在插图《神农本草》古本书影的同时,也引用了该语:“据考证,距今五千年前,成书于汉代的《神农本草经》,有‘神农尝百草,日遇七十二毒,得荼以解之’的记述,是茶叶作为药用的最早记载。但由于《神农本草经》中的许多内容是后人根据传说的补记,其可靠性值得商榷。”虽然说可能是后人根据传说补记的,值得商榷,但前提还是《神农本草经》有此记载。

今年4月,笔者主编《科学饮茶益身心——2011`中国宁波 ‘茶与健康’研讨会》文集时,40篇来稿中,粗读就有7位专家、学者引用此说,可见影响之大。

其实,此说在任何版本的《神农本草经》,都是找不到出处的,因为该书根本就没有记载。笔者查阅哈尔滨出版社2007年出版的清代顾观光等著的《神农本草经》,该书被认为是现存较早的《神农本草经》版本,在该书记载的365种中草药中,不仅没有“神农得茶解毒”之语,连“茶”的词条都没有。很多茶文化书籍则将《茶经》引录的唐《新修本草》(又称《唐本草》)引语“苦荼,一名荼,一名选,一名游冬,生益州川谷山陵道旁,凌冬不死。……”作为《神农本草经》引语。

如此看来,引用该语的专家、学者多是认为,此说在古本《神农本草经》上应该有的,可能有的,只是现在没发现,也许散佚了。众所周知,言之有据是学术研究的基本点,学术不能搞“莫须有”。

清代陈元龙《格致镜原》有引录

最近,笔者在宁波图书馆分别查到了两种清代陈元龙编撰的著名类书《格致镜原》,分别是上海古籍出版社1987年版、校刊于乾隆三十四年(1769)三月的文渊阁影印本《钦定四库全书·格致镜原》,和光绪十四年(1888年)印刷的单行本《格致镜原》,两书《饮食类·茶》均有如下引录:

《本草》:神农尝百草,一日而遇七十毒,得茶以解之。今人服药不饮茶,恐解药也。

陈元龙(1652—1736),浙江海宁人。字广陵,号乾斋。康熙二十四年(1685年)一甲二名进士,授编修。累擢广西巡抚,在桂七年,吏畏民怀。所建陡河石堤及三十六陡门,尽复汉马援、唐李渤故迹。官至文渊阁大学士,兼礼部尚书。卒谥文简。工诗,有《爱日堂》诗二十七卷,又辑有类书《格致镜原》,《四库总目》并传于世。

历十年而成的《格致镜原》,被誉为清代中国传统博物学官方类书的代表,最早校刊于雍正十三年(1735),即作者逝世前一年。该书广记一般博物之属,分一百卷三十大类,子目多至一千七百余条。内容涉天文、地理、身体、冠服、宫室、饮食、布帛、欣赏器物等,几乎无不具备。所谓博物之学,故名“格致”。又“格致”寓致知,即研究事物之意;“镜原”为探求本原,犹事物纪原之意。《四库全书总目提要》赞其“采撷极博,而编次且有条理……体例秩然,首尾贯串,无诸家丛冗猥杂之病,亦庶几乎可称精核矣”,是研究我国古代科学技术和文化史的重要参考书。

《格致镜原·饮食类·茶》引录了大量茶事文献,此前,茶文化界未曾关注,除“神农得茶解毒”以外,可能还有其它独家引录的内容,有待详细研究。

两点细微差别,引于何种《本草》有待考证

仔细阅读《格致镜原》“神农得茶解毒”引文,可以发现与常见的《神农本草经》引文,除了结尾多了“今人服药不饮茶,恐解药也”以外,另有两点细微差别:

一是“七十毒”非“七十二毒”。

“一日而遇七十毒”之说《淮南子·修务训》有记载:“神农尝百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所避就,一日而遇七十毒。” 《格致镜原》引文原文作者是否由此而来,有待考证。

二是“茶”字非“荼”字。上述两种版本均为“茶”字,而非“荼”字。

虽然仅是一字之差,但其中透露出一个重要信息,一般说来,隋代之前多为“荼”字;隋、唐时代“荼”、“茶”并用,如成书于隋末的著名类书虞世南《北堂书钞》,已经列出“茶篇”;宋代以后则多用“茶”字。

《格致镜原》引录该语时,只注明是《本草》,未说明年代与作者,由于目前尚未发现其它文献引录该语,给后世留下了疑问。

中国历代《本草》类著作繁多,据北京大学博士、茶文化专家滕军女士转引日本冈西为人《本草概说》统计,中国隋代之前,已有《本草》类著作百种左右,唐代以后更多。

虽然《格致镜原》引文出于什么年代仍需考证,但笔者以为有两点可以确定:

一是此引文肯定出自《本草》原著,因为身为高官的陈元龙是一位饱读诗书的、严谨的学者,从他凡事究其原委的治学态度来看,他是看到该《本草》原著的。

二是可以排除引文出自《神农本草经》。除了最早的茶事文献《北堂书钞》、《茶经》未见《神农本草经》引文,今存《神农本草经》没有“茶”之词条外,从《格致镜原》引文使用“茶”字的信息,又附有“今人服药不饮茶,恐解药也”句,说明该《本草》不会是唐以前的版本,而是宋、元、明时代刊印的笔记类稀缺版本,很可能是明代版本,因印刷甚少而散佚了,或尚有存世而未被发现,如清代稍晚于陈元龙的陆廷灿的著名茶书《续茶经》,也未见引录。

《新义录》记载可能源于《格致镜原》

关于“神农得茶解毒”的话题,《农业考古·中国茶文化专号》早在1991、1994年就作过探讨,分别发表过周树斌《“神农得茶解毒”考评》、陈椽《〈“神农得茶解毒”考评〉读后反思》、赵天相《“神农得茶解毒”补考》三篇文章,可惜都没有说清楚,三文都把《格致镜原》书名错为“《格致镜源》”,把另一种记载“神农得茶解毒”的清代文献《新义录》作者孙璧文错为孙壁文,周树斌还颠倒了陈元龙与孙璧文的前后年代,说明他们均未查阅原著。陈椽所持观点也是“莫须有”的。

孙璧文在《新义录》中记载:

《本草》则曰:神农尝百草,一日而遇七十毒,得茶以解之。今人服药不饮茶,恐解药也。

孙璧文(?—1880),字玉塘, 安徽太平仙源(今黄山市黄山区,原治所为仙源)人。同治六年(1867)举人。一生淡荣利,爱读书,尤善经史,博闻强记,善鉴别,重考证,对人文地理,校勘目录,素有专长,尤对萧统《文选》颇有研究。光绪元年(1875),太平知县邹仲俊、教谕马鹿初,提倡文化,重振仙源书院,璧文募集资金,四出搜集图书,主要从江、浙、沪、湘、鄂、赣、闽、粤等江南诸省市及日本等地购书2150种,计2.74万卷,藏于仙源书院,连同先期邑人捐书,藏书达3.3万余卷。除《新义录》外,另有《仙源书院》续编四卷等。

孙璧文晚陈元龙100多年,一个是清末举人爱书者,一个是清初高官、大学者,《新义录》引文与《格致镜原》完全一样,亦未记载详细出处,笔者以为《新义录》引文可能源于《格致镜原》。

排除《神农本草经》之说并不影响神农的茶祖地位

“茶之为饮,发乎神农氏”,笔者以为,确立神农氏茶祖地位的,是国人世世代代的传说,尤其是茶圣陆羽在《茶经》中的点睛之笔,“神农得茶解毒”之说是否出于《神农本草经》并不重要,排除该书“神农得茶解毒”之说,丝毫不影响神农的茶祖地位,而将找不到出处的说法,硬是“莫须有”地加于其上,无异于“皇帝的新装”。

附带一笔,因为《神农本草经》“神农得茶解毒”之说查无出处,有心人不妨反证一下,此说究竟源于何时何处,这对当前茶文化界不重文史考证,人云亦云的现状,也是一件很有意义的事。

(本文摘自2013年第1期《吃茶去》杂志;作者:竺济法)