夜幕降临,华灯初上,静躺在办公桌上的手机突然唱起了悦耳的《纺织姑娘》,打开一看,是十多年前毕业的一位学生来电,问我在那里。我说在校值周,现在刚回办公室。他说给我捎来了几袋翠茗茶,马上送过来。我猛然醒悟,是到了新茶飘香的时节。我喜欢喝茶,尤其喜欢喝翠茗茶,这是学生知道的。春节碰面时就告诉我,他在老家承包了十几亩茶园,老师喝的翠茗茶保证供应到位。看来真没食言。

有诗云:从来佳茗似佳人。今晚有“佳人”登门造访,心里是怎样的欢喜与欢愉,似乎在等待心仪已久的红颜知己,倚窗顾盼,望眼欲穿。刚进门入室,便按捺不住渴望先一睹其芳容,娇嫩碧翠,又闻其体香,清郁隽永,然迫不及待冲水沏茶,一饮为快。茶汤入口,齿颊余香,潺潺过喉,馨香沁人心扉,回味无穷间令人心旷神怡,一切尽在不言中。

就这样,师生俩临窗而坐,月色皎洁,晚风清爽,茶香氤氲,谈兴渐浓,但我还是被茶的清香和从容的舞姿所陶醉。晶莹透明的玻璃杯内,在袅袅升腾的雾气中,那一片片葱翠婀娜的嫩叶缓缓舒展着身躯,左右摇摆,上下飘浮,在水中幻化着茶山的宁静和淡泊,幻化着生命的沉重和轻盈。与清水的融合,与清水的共舞,我可以想象她如同一位秀美的女子长袖飘飘,气若幽兰,那是一种梦想与现实结合的境地。茶经历了风吹雨打,霜煎雪熬,吸日月之精华,纳山川之灵气,在生命最为蓬勃最为华美的时候,离开了生命之树,又接受火的灼烤,蜷缩成一颗饱满的茶粒。然后,一旦与清水相遇,一个崭新的她如凤凰涅槃般地又诞生了。我想,茶经受了种种磨难,不就是为了这一次精彩而绽放生命之美的演绎吗?或许,这是一个生命的舞蹈,是将一生凝聚的精华尽情展露的大气之美的舞蹈,让人在慢慢欣赏她的窈窕,品味她的馥郁,滋生出一颗怜香惜玉之心。

喝茶是一种快乐的享受,常说和尚饮茶是一种禅,道士饮茶是一种道,而文人饮茶则是一种文化。虽说我不敢以文人雅士自居,但茶的确已经融入了我每天的生活。清晨上班的第一件事就是烧水沏茶,夜深人静时挑灯阅读、写作,也是茶不离不弃地陪伴左右。我喜欢茶水入口时淡淡的苦涩,喜欢那苦漫过喉头直至胸口的感觉,茶在我清醒时给了我睿智,在我迷茫时给了我清新,在我烦恼时给了我坦然,因为茶是可以涤荡红尘中的纷扰,可以安抚人的灵魂的。

喝茶是一种悠闲的情趣,需要好的心境,恰如今晚,捧茶入定,师生共叙,不亦乐乎?翠茗茶滋味鲜醇,不像龙井茶那么淡雅,乌龙茶那么浓烈,又汤色清澈,幽香四溢,从一片茶叶中可品出山川风景与大自然的精神,不经意间可清除烦躁忧虑,让心灵复归宁静。一片茶,一个人,透过杯中茶叶看人生。从学语的幼童到蓬勃的青年,再到年富的壮年直至迟暮的老年,有的人喜欢争名夺利,有的人乐于低调做事,有的人达官显贵不可一世,有的人默默无闻事不张扬,但不管怎样,最终都将走向人生的尽头。如同眼前的杯中之茶,尽管初泡茶时不少茶叶争相上浮,但随着时间的推进,无不“折戟沉沙”,沉到了杯底。所以,不必为追求短暂的大红大紫而穷尽一生,不应该刻意地去计较生活中的得失,活得实在,活得真切,活得淳朴,远离喧嚣,能够静静地坐下来喝一杯好茶,在平淡中品味生活的乐趣,保持一份恬淡的心境,这才是最难能可贵的。

因此,古人常常把饮茶当作陶冶性情、品格、情操的途径和方法。饮茶不同于喝酒,觥筹交错,嘈杂纷乱,充斥着烟熏火燎的酒肉气息。喝茶更需要有个清静的环境,难怪茶室比酒店来得雅致,可邀三五情投意合的挚友细斟慢酌,也可像今晚师生叙旧的推心置腹,有时甚至可以独自品茗,最好是一杯香茶,一卷诗书,神情专注而沉思,悠悠然沉醉于书的意境,享受一份恬静,一份悠闲,一份自然的野趣。在茶的苦涩中回味人生的辛酸,在书的馨香里体味人生的精彩,这样的人生才是富有的、充实的、幸福的。

可惜在物欲横流的当下,真正能够坐下来,以闲情逸致的心态喝茶、品茶,或者在不远的将来,给自己泡一杯茶,体味茶之心、茶之韵,享受一种悠闲、淡然、宁静的机会实在太少、太珍贵了。柴米油盐酱醋茶,茶和那些生活必备的柴米之类并列在一起,就少了一些“几上茗香心自净,案头笔奋气犹如”的情趣,“雪藻冷梅开花暖,茶涤忙人偷清闲”的乐趣,多了一些市井民生的烟尘气,家长里短的人情味,茶里一旦渗入了本不该有的世情百态,其香其味其韵便会烟消云散,有时,喝茶都变成了一种负担,一种累赘,甚至于波澜不惊的茶汤里却是暗流汹涌。

扯远了,打住,还是陶醉在翠茗茶里悠然自得吧,真所谓“茶亦醉人何必酒”。几度新茶饮过,似有几分醉意荡漾心头,不知不觉月已西斜,不远处的旷野上说着丰年的蛙声此起彼伏,连成一片。如水的月光将远山笼罩得更加苍遒,将近水映照得更加幽深,而我们俩意犹未尽,索性重新再泡一杯,清茶涤滤,举杯望月,读月华的清辉,读银晖的真诚。真该感谢我的学生,不但送来了秀色可餐、香郁诱人的翠茗茶,还静心地陪着我一起喝茶,叙叙家常,论论时事,给我带来了这么一个轻松、惬意、美好的夜晚。

哦,人生如茶啊!

【摘自2016年第6期《吃茶去》杂志;作者:吴仲尧(浙江上虞),系中国大众文学学会、绍兴市作家协会会员】

历经数百年变迁,“茶船古道”已不仅仅是六堡茶走向世界的一条大走廊,更成为了重要的文明文化传播古道。在这条古道上,茶文化、商贸文化、码头文化、风俗文化……各种跨地域跨领域的文化相互交汇、激烈碰撞,最后融为一体。

时光飞逝,白驹过隙。发达的现代立体交通网络,让“茶船古道”退出了历史舞台,但人们依然关注着,从历史走向未来的“茶船古道”蕴藏着何等的历史文化研究价值,给沿途地区带来了怎样的深远影响……

01 茶楼文化广流行

晨曦初开,梧州城渐渐苏醒。城里的“老字号”大东大酒家开始迎来一天的繁忙:服务生提着大水壶蝴蝶穿花般奔忙在茶桌之间,茶客们高声叫喊着“加水”,铁观音、普洱、六堡……一壶壶热腾腾的茶水被端上来,又消失于茶客们的吻喉之间。接下来,太子茶、下午茶、夜茶……一趟赶一趟的茶市接踵而来,直至夜深。

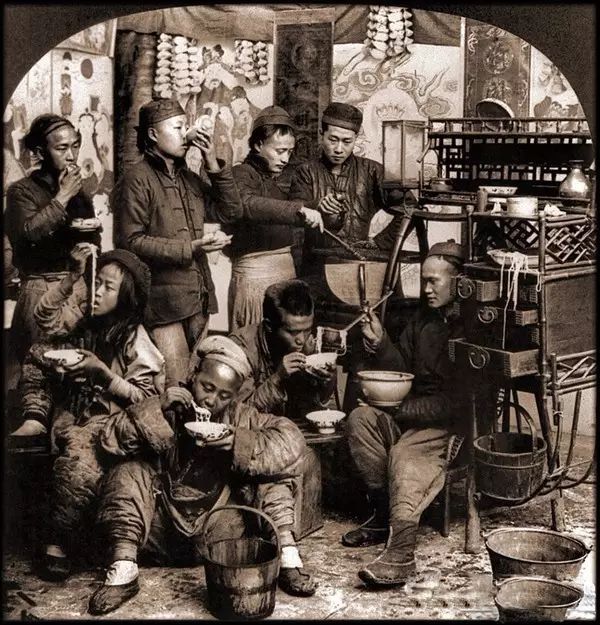

上世纪90年代,港澳地区仍有茶客喜欢到当地的老式茶楼喝茶聊天

对于上述的热闹场景,“老梧州”都不会感到陌生,因为多年来,茶楼文化在梧州始终盛行,梧州人也大多形成了到茶楼“叹茶”的习惯。据我市作者陆献强撰写的《驰名粤桂港澳的大东酒家》一文介绍,大东大酒家前身是1928 年建成的南华酒店,南华酒店开业后“每天顾客盈门,官商、平民宴客都以在此饮茶为荣。”

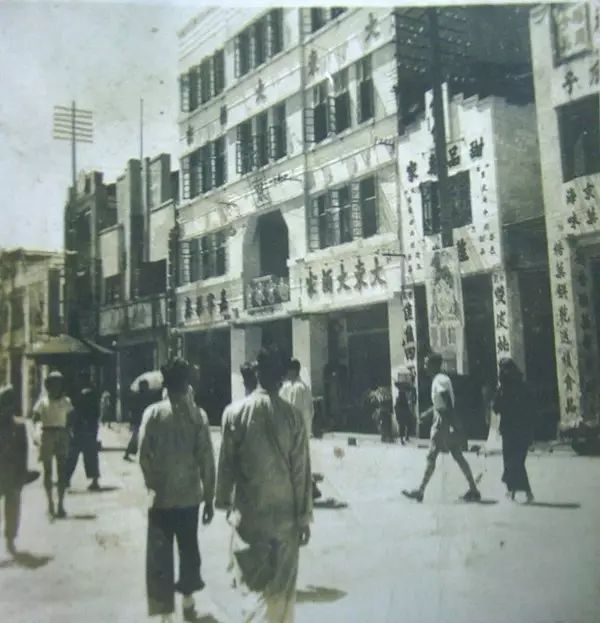

民国时期的梧州大东大酒家。它的前身是1928年建成的南华酒店,南华酒店开业后每天顾客盈门

梧州作为“茶船古道”上的一个重要中转节点,茶楼文化的发展在上世纪初期已非常明显。学者招荫庭经过考证认为,清末民初,梧州市区内的茶酒楼就有二三十家。1921 年至1937年上半年,梧州市的茶酒楼达到了60多家。

88岁的刘福生是梧州茶厂创始人之一,上世纪50年代初,他刚转业到梧州,就被梧州的茶楼文化所吸引。“那时候,酒楼和花艇是梧州茶客喝茶最集中的地方。我记得大东大酒家几百张茶桌经常坐满茶客,人们在此呷茶、娱乐、议事、交易等,酒家生意火爆。”时至今日,刘福生仍清楚记得以前梧州茶楼酒家里的热闹情景。

如此火暴的茶市不独梧州特有。在六堡茶输出的“茶船古道”沿线,茶楼文化已经渗透到社会各个阶层,成为人们日常生活中不可或缺的部分。在《栗香随笔》中,清人金武祥早就记录了光绪前期的茶寮状况,“广州北门外多坟,弥望皆是,市廛尽处有快阁,为行人茶憩之所……这种简易的路边茶寮被称为‘一厘馆’(当时每毫钱于72 厘)”。不久,广州又出现了“二厘馆”,这种茶肆有固定桌凳,除了茶水,还提供点心糕饼。到了后来,为了满足社会上层的求,环境设施相对完善的茶居和茶楼又应运而生。茶寮与茶楼两者在发展过程中互补长短,逐渐合而为一,成为了如今的粤式茶楼。

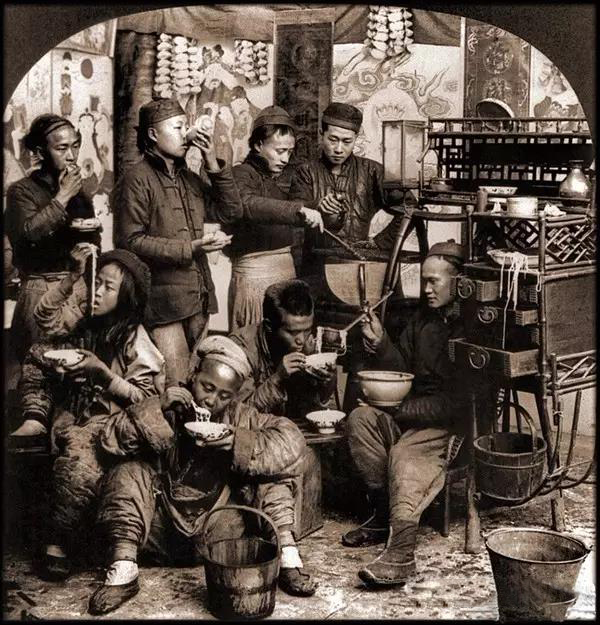

清朝中晚期,广东地区路边的茶寮摊点是劳苦阶层饮茶、吃饭和休息的场所

遍地开花的茶楼食肆,拉动了整个西江流域的茶叶消费。《清稗类钞》中有记,从梧州到广州,乃至港澳地区,巨大的消费市场吸纳着各方茶叶,其中包括六堡茶在内的“广西青茶”从清朝中期起,就是两广地区茶楼必备的一个品种。

迅速发展的茶楼行业拓宽了消费市场,日益壮大的茶叶产业又反推茶楼行业加速发展,两者相辅相成,互促共进,这使得六堡茶通过“茶船古道”得以参与到了两广地区饮茶文化的百年演变之中,并起到了推波助澜的作用。只要稍加留意,我们不难发现,两广地区的茶楼文化与“茶船古道”的成型期和成熟期是高度吻合的,两者都在清朝中后期完成定型,然后进入发展的高峰期。

“珠三角、香港和澳门地区茶楼文化的兴旺发达,与六堡茶产销两旺以及‘茶船古道’的运输保障有着千丝万缕的关系。”一直较为关注发掘“茶船古道”历史意义的梧州中茶茶业公司副总经理蔡一鸣说。

02 精神纽带连南洋

马来西亚茶人黄锦照对六堡茶怀有别样的情愫,在长达十多年的时间里,他一直从事六堡茶的推广和销售工作。2012 年4 月,他曾专门造访梧州,“寻根探源”六堡茶的文化和历史渊源。

“家人特别喜欢喝六堡茶,六堡茶伴随着我长大,我小时候,爷爷买六堡茶一买就是一大筐,家里人能喝上大半年。我觉得,生活的滋味,在每日一杯的六堡茶中感触最深。”当时,他接受本报记者采访时,还专门说到马来西亚华人对于六堡茶的喜爱,“当地华人认为六堡茶具有独特的药疗功效,所以当地的一些中药店也将六堡茶作为药材卖。如今,六堡茶已成为马来西亚华人消费和收藏的宠儿。吉隆坡有50 多家茶行,大部分有六堡茶销售。”

“广丰汇”茶行是六堡茶在马来西亚的一个经销商

作为茶叶的运输水道,“茶船古道”在中国茶叶运销史上极其独特,而对于我国桂、粤、港、澳等地以及东南亚地区而言,这条水上贸易通道所带来的影响更为深远。在梧州学院中文系副教授、长期以非物质文化遗产为研究方向的何华湘看来,“茶船古道”支撑着民生发展,孕育着城市繁荣,沟通着不同地域的多元文明,滋养着海内外无数民众的日常生活和精神家园。

“在水文化、茶文化的浸润下,‘茶船古道’更似一条和平纽带,默默地创造出财富,延续着希望,联结了乡愁,承载起珠江水系人民和东南亚侨胞的共同记忆。”何华湘说,从合口码头装船、驶过大江小河、甚至漂洋过海去到异邦的六堡茶,既可为穷人解烦渴,也可助富人添风雅;既是清心之佳饮,也是救急之验方,甚至是游子们排遣思乡之情的良药。

一直关注六堡茶历史文化的梧州茶厂党委书记何志强也认为,中国通过“茶船古道”向南洋输出劳务的同时,也输出了六堡茶。“可以这么说,大约100 多年前,六堡茶就是南洋华工生命中的伴侣,特别是在马来西亚锡矿区,它是矿工和矿老板祛暑保健的必备饮品。”

据1931年汇编的《中国海关总税务司统计科资料》记述,进入上世纪初期,广东海关每年输出茶叶都超过1 万吨,当中很大一部分是输出到南洋和北美地区的六堡茶,而外输华工随身所带离岸的六堡茶更是难以统计。

据1951年出版的《中国茶讯》记载,“除在穗港销售一部分外,其余大部分销南洋怡保及吉隆坡一带。五堡茶多销南洋大埠……它的消费对象,大部分为工人阶级,尤其是南洋一带的矿工,酷爱饮用六堡茶。”5 月19日晚,梧州茶商苏召华接受记者采访时也提到,其祖父苏柏刚在六堡镇经营“盛源”茶庄,“到了上世纪三四十年代,‘盛源’茶庄主要向南洋的茶庄供应六堡茶,卖的几乎都是‘矿工茶’”。

马来西亚资深茶人赵美玲在接受《三联生活周刊》采访时,曾经详细解释了南洋矿工喜爱六堡茶的个中原因。她说,南洋地区气候炎热湿润,锡矿里的工人经常头顶烈日,膝盖以下长期浸泡在水里,容易中暑、得风湿病、发瘴气,工人们发现那些常喝从家乡带来的六堡茶的人很少得病,六堡茶因此在矿区广为流行。

直到如今,六堡茶在东南亚地区仍然备受青睐。在百年之间,出口南洋的六堡茶已融入到东南亚华人社会的各个阶层。

《三联生活周刊》曾经刊发文章,介绍马来西亚的老字号六堡茶茶行,怡保旧城里的梁瑞生茶行就是其中一家,那里出售的“四瑞”牌六堡茶在大马地区家喻户晓。在这家茶行的门口,有一个硕大的木箱,分成两格,装的是不同年份的散装六堡茶。木箱背后是堆砌起来的陶缸,全部填满了用塑料袋分装的六堡茶,每个袋子里放一张简陋的黑白印刷纸,上面醒目写着“顶旧六堡茶”。“店家之所以要强调‘顶旧’,是因为大马华人喜欢有陈味和药味的茶,六堡茶独特的‘槟榔香’完全符合大马华人的口味。”赵美玲接受《三联生活周刊》采访时对此也作了分析。

《三联生活周刊》还介绍说,早已结业的陈春兰茶行曾一度成为大马地区经营六堡茶最具影响力的茶庄,在大马各地都设有分号。在陈春兰茶行的兴盛年代,它在怡保的分店每三个月就要进口300 箩筐六堡茶,每筐重量100 斤。当时一个小小的店面都雇了8 个店员,每天业务繁忙,既要批发给当地的酒楼、杂货店和锡矿场,还要卖给普通市民。

现存当年陈春兰茶行分销的“宝兰”牌六堡茶,其外包装上标明了茶行的地址、商标,以及出口印章

岁月流转,总有一些故事沉淀。透过这些的故事,我们不难窥见,顺着“茶船古道”而去,最终远渡南洋的六堡茶,早已渗入到了当地华人的生活、思绪与血脉当中。

03 区域交流渐活跃

“茶船古道”为远方的大城市带去了茶叶,也为沿线偏远山区带来了近代文明的光辉。

“‘茶船古道’是古时六堡镇乃至梧州与外面世界联系的桥梁之一。”六堡茶国际交流促进会会长、土生土长的苍梧六堡人陈伯昌说,在古代,单靠人力肩挑背扛徒步行走,六堡茶不可能穿州过省、漂洋出海。有了“茶船古道”,有了贸易流通,五堡、六堡这些偏远之地,才与外界有了联系和沟通。

据陈伯昌介绍,“茶船古道”带来的变化之一,就是促使了人口的流动和迁徙。“以前在六堡做茶叶生意的基本是眼光独到的广东商人,譬如苏家和邓家,现在他们的后人还居住在六堡镇里。”

在六堡镇九城村,生于1870年前后的陈甫苍在30岁左右就外出贩茶,沿着“茶船古道”跑遍西江沿线的各大码头商埠,甚至远达香港、澳门。在佛山地区,他曾以茶叶为礼,向当地寺院的僧人学习了不少变戏法的技艺。每到年关岁尽,回家过年的陈甫苍所表演的“舞百戏”(变戏法),以及他讲述自己经历的“古仔”(故事),就成了村里必不可少的传统保留节目。陈甫苍的儿子陈成联今年已81 岁,在忆述父亲往事时说,从这些“舞百戏”和“古仔”中,村人对外面的世界有了简单的认识,同时也产生了美好的憧憬。后来,村里不少的年轻人随着“茶船古道”走向了外面的大世界。

除了茶叶,广西与广东、香港和澳门地区之间的经贸往来也因“茶船古道”而流动不息。陈伯昌说,六堡镇的茶叶、柴、竹、木、炭,沿着“茶船古道”源源不断地被运送到珠三角地区,然后输出到世界各地。而我国沿海地区的日用百货甚至外国的食盐、香蕉、布匹等物资,以及经济发达地区的科技文明火种,也随着“茶船古道”进入大山,加速了六堡茶区乃至苍梧县的文明进程。“以前,我祖父陈普生在九城村开的缝纫店有两台德国进口的缝纫机。这两台缝纫机就是从国外运到广州,再通过‘茶船古道’运回九城村的。”

茶叶顺着“茶船古道”不断输出与交易,让茶商、茶贩也得以走向更加广阔的地区,眼界大开,并与外界有了更多的联系。

在上世纪30年代起,苏召华的祖父苏柏刚因六堡茶的出口生意,经常往来于南洋地区。即便在上世纪40年代漫天战火之中,苏柏刚依旧乘搭海轮前往马来西亚洽谈生意。苏柏刚的儿子苏金润,在六堡合口街创办了“三记”茶庄,也不时跟随父亲外出南洋地区洽谈生意。

1940年,苏金润娶了一名“新加坡媳妇”,并带回六堡的家中,这段“异国恋情”在当地一时引为佳话。如今提起此事,苏召华仍津津乐道:“三叔苏金润到新加坡谈生意,娶了‘三姆’(三婶)回来。‘三姆’娘家在新加坡也是做生意的,有了这层关系,‘三记’的茶叶生意在南洋就做得更顺了。”

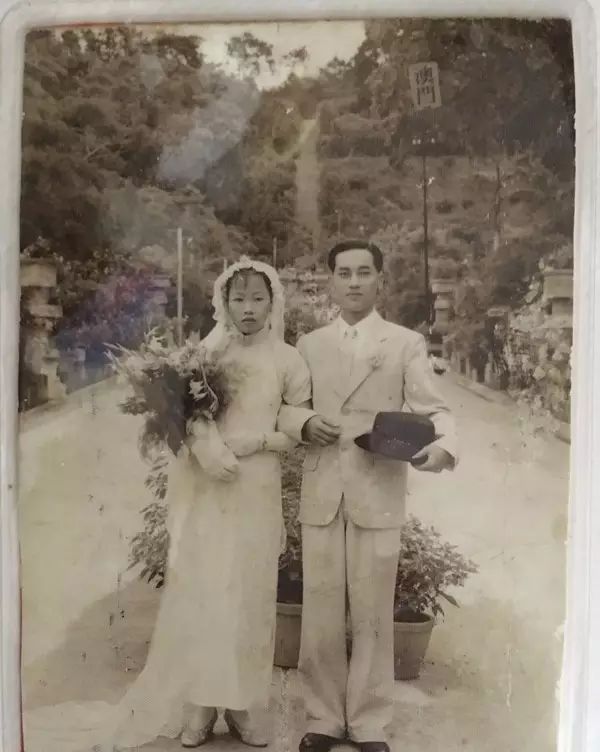

1940年,“三记”茶庄老板苏金润在澳门迎娶了“新加坡新娘”,之后家族的茶叶生意在南洋越做越顺

04 习俗渗透融一体

“茶船古道”不仅促进了地区之间的文化交流,还潜移默化地影响着沿线居民的日常生活习惯。

六堡茶的种植与输出,除了满足“茶船古道”沿线及辐射地区群众饮茶解渴、怡情的需求,也让以茶入药成为了很多地方群众的习惯。据清代医家赵学敏所著的《本草纲目拾遗》中记载,自清朝起,广东东莞民间就有服用脂麻薯油加茶叶煮煎的“研茶”的风俗。晚清小说家吴趼人更在其作品《劫馀灰》中提到,肇庆有一种以黑茶为底,加入广藿香、苍术、连翘、厚朴、柴胡、防风等药材制成的“午时茶”,用于疗理外感风寒、内伤食积等症状。

郑映彬,梧州茶厂在广州的一位经销商。或许是因为常年经销六堡茶的原因,他对于珠三角地区以前用六堡茶入药的这个风俗记忆特别深刻。8月19日,郑映彬接受记者采访时,还特意聊起了这个风俗,“上世纪七八十年代,我曾在珠三角多个城市居住过。我至今还记得,那时广州、佛山街边的中药铺基本上都会有六堡茶销售,有人肠胃不好看中医时,老中医经常会在方子里加点六堡茶,并建议患者常饮六堡茶。”

在南洋地区,当地一些中药店至今还将六堡茶作为一种药材进行销售。在梧州市苍梧县六堡镇的产茶区,当地人同样喜欢把“头层”(最上等)六堡茶和“老茶婆”(霜降后采摘的老茶叶)作为“看家”的药物。六堡镇四柳村的老茶农易守成说:“每遇家中老人小孩头痛发烧、身体不适,村民就会用收藏的‘头层’六堡茶和‘老茶婆’加入其他药材,煎成药茶,给病人服下,经常都能茶到病除。”

在我国南方地区,把茶叶作为重要礼物送赠好友、贵宾,是一种普遍的习俗。茶学泰斗庄晚芳在《饮茶漫谈》中谈到,两广地区的居民认为茶树只能从种子萌芽成株,不能移植,否则就会枯死,因此把茶树看作一种至性不移之物。因而民间男女订婚以茶为礼,男子向女方下聘礼叫做“落茶礼”,女子接受男方聘礼叫做“受茶”或“吃茶”,并有“一家女子不吃两家茶礼”的谚语。这种风俗习惯在“茶船古道”辐射的区域之间相互渗透强化,最终融为一体。

1936年,梧州地区一个新娘在其嫁妆前留影。当时,女子出嫁,茶叶是不可少的陪嫁品

现在苍梧县六堡镇经营茶庄的老茶人蒋永春,对于当地“落茶礼”风俗如数家珍:“‘下聘’的时候,鸡公、猪肉、面条、烟酒、‘茶谷’(由茶芽制成的上等茶叶)要成双。‘送日子’(女子出嫁)的陪嫁品里面,除了鸡公、猪肉、面条、烟酒、‘茶谷’以外,还要有槟榔,所有的东西必须成双。‘下聘’和‘送日子’能够送出多少东西,要看家里的财力,但不论财力大小,两包‘茶谷’是必须要有的。”

如今的“茶船古道”只剩下了昔日的影子,但它作为六堡茶历史发展、西江水道沿岸城市经济变迁、我国与东南亚各国友好往来的历史见证却不会被磨灭。

“在当今社会,我们更需要将‘茶船古道’当作历史文化遗产予以理性尊重和保护,尽快抢救与之相关的物质文化遗产和非物质文化遗产,打捞散佚在口耳之间的个体叙事和集体记忆。”何华湘说。

梧州市委党校科社教研室副主任吴海也认为,“‘茶船古道’见证了梧州六堡茶产业的发展历程,对其进行挖掘和研究,对于多视觉探索梧州经济社会的发展思路具有现实意义。”

(来源:梧州零距离)

历经数百年变迁,“茶船古道”已不仅仅是六堡茶走向世界的一条大走廊,更成为了重要的文明文化传播古道。在这条古道上,茶文化、商贸文化、码头文化、风俗文化……各种跨地域跨领域的文化相互交汇、激烈碰撞,最后融为一体。

时光飞逝,白驹过隙。发达的现代立体交通网络,让“茶船古道”退出了历史舞台,但人们依然关注着,从历史走向未来的“茶船古道”蕴藏着何等的历史文化研究价值,给沿途地区带来了怎样的深远影响……

01

茶楼文化广流行

晨曦初开,梧州城渐渐苏醒。城里的“老字号”大东大酒家开始迎来一天的繁忙:服务生提着大水壶蝴蝶穿花般奔忙在茶桌之间,茶客们高声叫喊着“加水”,铁观音、普洱、六堡……一壶壶热腾腾的茶水被端上来,又消失于茶客们的吻喉之间。接下来,太子茶、下午茶、夜茶……一趟赶一趟的茶市接踵而来,直至夜深。

上世纪90年代,港澳地区仍有茶客喜欢到当地的老式茶楼喝茶聊天。(网友“品味者提供”)

对于上述的热闹场景,“老梧州”都不会感到陌生,因为多年来,茶楼文化在梧州始终盛行,梧州人也大多形成了到茶楼“叹茶”的习惯。据我市作者陆献强撰写的《驰名粤桂港澳的大东酒家》一文介绍,大东大酒家前身是1928 年建成的南华酒店,南华酒店开业后“每天顾客盈门,官商、平民宴客都以在此饮茶为荣。”

民国时期的梧州大东大酒家。它的前身是1928年建成的南华酒店,南华酒店开业后每天顾客盈门。(网络资料图)

梧州作为“茶船古道”上的一个重要中转节点,茶楼文化的发展在上世纪初期已非常明显。学者招荫庭经过考证认为,清末民初,梧州市区内的茶酒楼就有二三十家。1921 年至1937年上半年,梧州市的茶酒楼达到了60多家。

88岁的刘福生是梧州茶厂创始人之一,上世纪50年代初,他刚转业到梧州,就被梧州的茶楼文化所吸引。“那时候,酒楼和花艇是梧州茶客喝茶最集中的地方。我记得大东大酒家几百张茶桌经常坐满茶客,人们在此呷茶、娱乐、议事、交易等,酒家生意火爆。”时至今日,刘福生仍清楚记得以前梧州茶楼酒家里的热闹情景。

如此火暴的茶市不独梧州特有。在六堡茶输出的“茶船古道”沿线,茶楼文化已经渗透到社会各个阶层,成为人们日常生活中不可或缺的部分。在《栗香随笔》中,清人金武祥早就记录了光绪前期的茶寮状况,“广州北门外多坟,弥望皆是,市廛尽处有快阁,为行人茶憩之所……这种简易的路边茶寮被称为‘一厘馆’(当时每毫钱于72 厘)”。不久,广州又出现了“二厘馆”,这种茶肆有固定桌凳,除了茶水,还提供点心糕饼。到了后来,为了满足社会上层的求,环境设施相对完善的茶居和茶楼又应运而生。茶寮与茶楼两者在发展过程中互补长短,逐渐合而为一,成为了如今的粤式茶楼。

清朝中晚期,广东地区路边的茶寮摊点是劳苦阶层饮茶、吃饭和休息的场所。(网友“粤人”提供)

遍地开花的茶楼食肆,拉动了整个西江流域的茶叶消费。《清稗类钞》中有记,从梧州到广州,乃至港澳地区,巨大的消费市场吸纳着各方茶叶,其中包括六堡茶在内的“广西青茶”从清朝中期起,就是两广地区茶楼必备的一个品种。

迅速发展的茶楼行业拓宽了消费市场,日益壮大的茶叶产业又反推茶楼行业加速发展,两者相辅相成,互促共进,这使得六堡茶通过“茶船古道”得以参与到了两广地区饮茶文化的百年演变之中,并起到了推波助澜的作用。只要稍加留意,我们不难发现,两广地区的茶楼文化与“茶船古道”的成型期和成熟期是高度吻合的,两者都在清朝中后期完成定型,然后进入发展的高峰期。

“珠三角、香港和澳门地区茶楼文化的兴旺发达,与六堡茶产销两旺以及‘茶船古道’的运输保障有着千丝万缕的关系。”一直较为关注发掘“茶船古道”历史意义的梧州中茶茶业公司副总经理蔡一鸣说。

02

精神纽带连南洋

马来西亚茶人黄锦照对六堡茶怀有别样的情愫,在长达十多年的时间里,他一直从事六堡茶的推广和销售工作。2012 年4 月,他曾专门造访梧州,“寻根探源”六堡茶的文化和历史渊源。

“家人特别喜欢喝六堡茶,六堡茶伴随着我长大,我小时候,爷爷买六堡茶一买就是一大筐,家里人能喝上大半年。我觉得,生活的滋味,在每日一杯的六堡茶中感触最深。”当时,他接受本报记者采访时,还专门说到马来西亚华人对于六堡茶的喜爱,“当地华人认为六堡茶具有独特的药疗功效,所以当地的一些中药店也将六堡茶作为药材卖。如今,六堡茶已成为马来西亚华人消费和收藏的宠儿。吉隆坡有50 多家茶行,大部分有六堡茶销售。”

“广丰汇”茶行是六堡茶在马来西亚的一个经销商。(梧州中茶茶业公司提供)

作为茶叶的运输水道,“茶船古道”在中国茶叶运销史上极其独特,而对于我国桂、粤、港、澳等地以及东南亚地区而言,这条水上贸易通道所带来的影响更为深远。在梧州学院中文系副教授、长期以非物质文化遗产为研究方向的何华湘看来,“茶船古道”支撑着民生发展,孕育着城市繁荣,沟通着不同地域的多元文明,滋养着海内外无数民众的日常生活和精神家园。

“在水文化、茶文化的浸润下,‘茶船古道’更似一条和平纽带,默默地创造出财富,延续着希望,联结了乡愁,承载起珠江水系人民和东南亚侨胞的共同记忆。”何华湘说,从合口码头装船、驶过大江小河、甚至漂洋过海去到异邦的六堡茶,既可为穷人解烦渴,也可助富人添风雅;既是清心之佳饮,也是救急之验方,甚至是游子们排遣思乡之情的良药。

一直关注六堡茶历史文化的梧州茶厂党委书记何志强也认为,中国通过“茶船古道”向南洋输出劳务的同时,也输出了六堡茶。“可以这么说,大约100 多年前,六堡茶就是南洋华工生命中的伴侣,特别是在马来西亚锡矿区,它是矿工和矿老板祛暑保健的必备饮品。”

据1931年汇编的《中国海关总税务司统计科资料》记述,进入上世纪初期,广东海关每年输出茶叶都超过1 万吨,当中很大一部分是输出到南洋和北美地区的六堡茶,而外输华工随身所带离岸的六堡茶更是难以统计。

据1951年出版的《中国茶讯》记载,“除在穗港销售一部分外,其余大部分销南洋怡保及吉隆坡一带。五堡茶多销南洋大埠……它的消费对象,大部分为工人阶级,尤其是南洋一带的矿工,酷爱饮用六堡茶。”5 月19日晚,梧州茶商苏召华接受记者采访时也提到,其祖父苏柏刚在六堡镇经营“盛源”茶庄,“到了上世纪三四十年代,‘盛源’茶庄主要向南洋的茶庄供应六堡茶,卖的几乎都是‘矿工茶’”。

马来西亚资深茶人赵美玲在接受《三联生活周刊》采访时,曾经详细解释了南洋矿工喜爱六堡茶的个中原因。她说,南洋地区气候炎热湿润,锡矿里的工人经常头顶烈日,膝盖以下长期浸泡在水里,容易中暑、得风湿病、发瘴气,工人们发现那些常喝从家乡带来的六堡茶的人很少得病,六堡茶因此在矿区广为流行。

直到如今,六堡茶在东南亚地区仍然备受青睐。在百年之间,出口南洋的六堡茶已融入到东南亚华人社会的各个阶层。

《三联生活周刊》曾经刊发文章,介绍马来西亚的老字号六堡茶茶行,怡保旧城里的梁瑞生茶行就是其中一家,那里出售的“四瑞”牌六堡茶在大马地区家喻户晓。在这家茶行的门口,有一个硕大的木箱,分成两格,装的是不同年份的散装六堡茶。木箱背后是堆砌起来的陶缸,全部填满了用塑料袋分装的六堡茶,每个袋子里放一张简陋的黑白印刷纸,上面醒目写着“顶旧六堡茶”。“店家之所以要强调‘顶旧’,是因为大马华人喜欢有陈味和药味的茶,六堡茶独特的‘槟榔香’完全符合大马华人的口味。”赵美玲接受《三联生活周刊》采访时对此也作了分析。

《三联生活周刊》还介绍说,早已结业的陈春兰茶行曾一度成为大马地区经营六堡茶最具影响力的茶庄,在大马各地都设有分号。在陈春兰茶行的兴盛年代,它在怡保的分店每三个月就要进口300 箩筐六堡茶,每筐重量100 斤。当时一个小小的店面都雇了8 个店员,每天业务繁忙,既要批发给当地的酒楼、杂货店和锡矿场,还要卖给普通市民。

现存当年陈春兰茶行分销的“宝兰”牌六堡茶,其外包装上标明了茶行的地址、商标,以及出口印章。(梧州中茶茶业公司提供)

岁月流转,总有一些故事沉淀。透过这些的故事,我们不难窥见,顺着“茶船古道”而去,最终远渡南洋的六堡茶,早已渗入到了当地华人的生活、思绪与血脉当中。

03

区域交流渐活跃

“茶船古道”为远方的大城市带去了茶叶,也为沿线偏远山区带来了近代文明的光辉。

“‘茶船古道’是古时六堡镇乃至梧州与外面世界联系的桥梁之一。”六堡茶国际交流促进会会长、土生土长的苍梧六堡人陈伯昌说,在古代,单靠人力肩挑背扛徒步行走,六堡茶不可能穿州过省、漂洋出海。有了“茶船古道”,有了贸易流通,五堡、六堡这些偏远之地,才与外界有了联系和沟通。

据陈伯昌介绍,“茶船古道”带来的变化之一,就是促使了人口的流动和迁徙。“以前在六堡做茶叶生意的基本是眼光独到的广东商人,譬如苏家和邓家,现在他们的后人还居住在六堡镇里。”

在六堡镇九城村,生于1870年前后的陈甫苍在30岁左右就外出贩茶,沿着“茶船古道”跑遍西江沿线的各大码头商埠,甚至远达香港、澳门。在佛山地区,他曾以茶叶为礼,向当地寺院的僧人学习了不少变戏法的技艺。每到年关岁尽,回家过年的陈甫苍所表演的“舞百戏”(变戏法),以及他讲述自己经历的“古仔”(故事),就成了村里必不可少的传统保留节目。陈甫苍的儿子陈成联今年已81 岁,在忆述父亲往事时说,从这些“舞百戏”和“古仔”中,村人对外面的世界有了简单的认识,同时也产生了美好的憧憬。后来,村里不少的年轻人随着“茶船古道”走向了外面的大世界。

除了茶叶,广西与广东、香港和澳门地区之间的经贸往来也因“茶船古道”而流动不息。陈伯昌说,六堡镇的茶叶、柴、竹、木、炭,沿着“茶船古道”源源不断地被运送到珠三角地区,然后输出到世界各地。而我国沿海地区的日用百货甚至外国的食盐、香蕉、布匹等物资,以及经济发达地区的科技文明火种,也随着“茶船古道”进入大山,加速了六堡茶区乃至苍梧县的文明进程。“以前,我祖父陈普生在九城村开的缝纫店有两台德国进口的缝纫机。这两台缝纫机就是从国外运到广州,再通过‘茶船古道’运回九城村的。”

茶叶顺着“茶船古道”不断输出与交易,让茶商、茶贩也得以走向更加广阔的地区,眼界大开,并与外界有了更多的联系。

在上世纪30年代起,苏召华的祖父苏柏刚因六堡茶的出口生意,经常往来于南洋地区。即便在上世纪40年代漫天战火之中,苏柏刚依旧乘搭海轮前往马来西亚洽谈生意。苏柏刚的儿子苏金润,在六堡合口街创办了“三记”茶庄,也不时跟随父亲外出南洋地区洽谈生意。

1940年,苏金润娶了一名“新加坡媳妇”,并带回六堡的家中,这段“异国恋情”在当地一时引为佳话。如今提起此事,苏召华仍津津乐道:“三叔苏金润到新加坡谈生意,娶了‘三姆’(三婶)回来。‘三姆’娘家在新加坡也是做生意的,有了这层关系,‘三记’的茶叶生意在南洋就做得更顺了。”

1940年,“三记”茶庄老板苏金润在澳门迎娶了“新加坡新娘”,之后家族的茶叶生意在南洋越做越顺。(记者杨麦 翻拍)

04

习俗渗透融一体

“茶船古道”不仅促进了地区之间的文化交流,还潜移默化地影响着沿线居民的日常生活习惯。

六堡茶的种植与输出,除了满足“茶船古道”沿线及辐射地区群众饮茶解渴、怡情的需求,也让以茶入药成为了很多地方群众的习惯。据清代医家赵学敏所著的《本草纲目拾遗》中记载,自清朝起,广东东莞民间就有服用脂麻薯油加茶叶煮煎的“研茶”的风俗。晚清小说家吴趼人更在其作品《劫馀灰》中提到,肇庆有一种以黑茶为底,加入广藿香、苍术、连翘、厚朴、柴胡、防风等药材制成的“午时茶”,用于疗理外感风寒、内伤食积等症状。

郑映彬,梧州茶厂在广州的一位经销商。或许是因为常年经销六堡茶的原因,他对于珠三角地区以前用六堡茶入药的这个风俗记忆特别深刻。8月19日,郑映彬接受记者采访时,还特意聊起了这个风俗,“上世纪七八十年代,我曾在珠三角多个城市居住过。我至今还记得,那时广州、佛山街边的中药铺基本上都会有六堡茶销售,有人肠胃不好看中医时,老中医经常会在方子里加点六堡茶,并建议患者常饮六堡茶。”

在南洋地区,当地一些中药店至今还将六堡茶作为一种药材进行销售。在梧州市苍梧县六堡镇的产茶区,当地人同样喜欢把“头层”(最上等)六堡茶和“老茶婆”(霜降后采摘的老茶叶)作为“看家”的药物。六堡镇四柳村的老茶农易守成说:“每遇家中老人小孩头痛发烧、身体不适,村民就会用收藏的‘头层’六堡茶和‘老茶婆’加入其他药材,煎成药茶,给病人服下,经常都能茶到病除。”

在我国南方地区,把茶叶作为重要礼物送赠好友、贵宾,是一种普遍的习俗。茶学泰斗庄晚芳在《饮茶漫谈》中谈到,两广地区的居民认为茶树只能从种子萌芽成株,不能移植,否则就会枯死,因此把茶树看作一种至性不移之物。因而民间男女订婚以茶为礼,男子向女方下聘礼叫做“落茶礼”,女子接受男方聘礼叫做“受茶”或“吃茶”,并有“一家女子不吃两家茶礼”的谚语。这种风俗习惯在“茶船古道”辐射的区域之间相互渗透强化,最终融为一体。

1936年,梧州地区一个新娘在其嫁妆前留影。当时,女子出嫁,茶叶是不可少的陪嫁品。(网友“_18210*”提供)

现在苍梧县六堡镇经营茶庄的老茶人蒋永春,对于当地“落茶礼”风俗如数家珍:“‘下聘’的时候,鸡公、猪肉、面条、烟酒、‘茶谷’(由茶芽制成的上等茶叶)要成双。‘送日子’(女子出嫁)的陪嫁品里面,除了鸡公、猪肉、面条、烟酒、‘茶谷’以外,还要有槟榔,所有的东西必须成双。‘下聘’和‘送日子’能够送出多少东西,要看家里的财力,但不论财力大小,两包‘茶谷’是必须要有的。”如今的“茶船古道”只剩下了昔日的影子,但它作为六堡茶历史发展、西江水道沿岸城市经济变迁、我国与东南亚各国友好往来的历史见证却不会被磨灭。

“在当今社会,我们更需要将‘茶船古道’当作历史文化遗产予以理性尊重和保护,尽快抢救与之相关的物质文化遗产和非物质文化遗产,打捞散佚在口耳之间的个体叙事和集体记忆。”何华湘说。

梧州市委党校科社教研室副主任吴海也认为,“‘茶船古道’见证了梧州六堡茶产业的发展历程,对其进行挖掘和研究,对于多视觉探索梧州经济社会的发展思路具有现实意义。”

来源:广西六堡茶网

如涉及版权问题请联系删除