(《吃茶去》杂志)茶是文化。茶是要品的,只有品,才能品出茶的文化味。品茶据说得有条件:好茶好水好具,更重要的是有那份闲情逸致。这些我都欠缺。与我,茶不是品而是喝的。

我那时还是做群众文化工作的,且又喜静,常枯坐屋中,真真的“坐家”。爬格子时(虽然有电脑,但还是喜欢用笔打草稿),照例要泡上一杯茶。茶非好茶,二元一袋的“茉莉花”即可,无非表明本“坐家”杯中所饮不是白开水而已。沏好茶,便开始“纸上谈兵”。因为时常忘记了饮,那茶就温吞吞的了,却正适合我:一鼓而牛饮之。饮完再续上新水,几时想起几时喝,概不在乎茶的质量(只要不发霉就行)。如此,半天时间也会喝掉一暖壶开水的。比较《红楼梦》中槛外人妙玉的茶论:一杯即品,二杯即是解渴的蠢物,三杯便是饮驴了。真是不看不知道,一看真奇妙:我是连饮驴也不如了。

只有一次,我悟出了茶味。那一次游黄山,在黄山大门前,我和朋友踅进一家茶店坐喝。当店小姐沏上当地名茶“黄山云雾”给我们时,我看见那牛眼大的盅子里,青绿青绿的一泓水儿,袅袅热气盘成一圈圈雾丝,透着一股清香之气,本欲一如既往牛饮之,又恐惹店小姐笑话。急不得,只得慢慢细啜。初品,只觉苦;再品,就觉苦得清冽。渐渐地,竟啜得丝丝缕缕都浸染了哲学的意蕴,便悟出:茶的青绿也是生命的本色;茶的清苦也是人生的真味。再啜再品,忽觉得自己和这山中的万物竟是这样近,近得似乎我也变成了山石草木鸟虫中的一员了,便感到了生命的永恒……

黄山归来,身心俱累,便无意于茶道了。日前读鲁迅文章《准风月谈·喝茶》一文,先生说:“有茶好喝,会喝好茶,是一种清福,不过要享受这种清福,就得有功夫。”鲁迅是大文豪,他无此“清福”;我是小作者,亦无此“清福”。本人不懂茶道,乃正宗茶盲,今后亦无意无暇去专心体验茶道,倒时时品咂着世道、人道、文道,却也别有一番味道。

茶醉

酒能醉人,茶亦能醉人。我是有一回亲身体验的。

那是二十年前的一个秋日的下午,在青那显得有些寒酸的乡居里,他泡了一壶酽酽的茶,那茶颜色墨绿,清澈透亮,深而不浊。啜一口,苦苦的。青忙为我削了一个鸭梨,放压住口中的苦味。青却一口一口地啜着那苦茶,一副悠然的样子。他说,尝过甜的再吃苦的就特别苦;吃过苦的再尝甜的就特别甜。不知为什么,他的声调、眉宇间淡淡的忧郁,使我觉得这话大有深意。

他向我讲了他的人生遭遇,我不禁惊讶他能把那么多苦难深藏不露。他是五十年代的大学生,且在文学创作上卓有成就。也正是这些成就,使他在学生时代就戴上了“右派”的帽子,并被开除校籍,回家当了农民。文革时,他的许多手稿和书籍又被当做毒草付之一炬,其中包括一部已被出版社列入出版计划的长篇小说。随后,他的妻子和女儿又离他而去,更使他的生活如雪上加霜……

未与青谋面前,我在一位与青相熟的老先生那里看到了青上大学时的一本日记。那是同样喜爱文学的老先生,在小将们焚烧青的手稿时偷偷抢出而收藏的。日记中那帅气的字迹,文采斐然的语句,处处可见青当时生活的天空是多么亮丽!他现在过得怎样呢?这也是我初次造访他的原因。

面前的青,一副琇琅近视镜遮住了他深邃的眼睛。他已被落实政策,在一所中学里任教。我静静地听着他娓娓的叙说,更惊异于他的沉静和恬淡。他仿佛在说一件与己无关的事,更像是老僧说禅。

听着他的叙说,不觉间喝完三杯茶。突然我感到喉咙里有些不对,胃中翻腾,口中唾液横生,大有醉酒的感觉。终忍不住,趁青不注意,赶紧掏出手绢,朝上面吐了一口。怪哉,茶也能醉人?再看青,他慢慢啜着茶,是那样的从容不迫,我忽地记起一句名言:茶如人生。如今的青,已在很远的一座城市里重新成家,且以花甲之年读完了西北大学作家班和北京鲁迅文学院,并出了好几本书。对青而言,人生不就像品茶一样吗?

我却不会忘记那次茶醉的经历了。我想:品茶要达到极致的境界,不聚集足够的底气和功夫,是达不到目的的。其实,对付人生诸事。不也是如此吗?

茶境

人皆说茶中大世界。稀里糊涂喝了几十年的茶,对其中奥妙,我却一直不能领略。真正感悟到一盏茶即是一段郁郁菲菲的韵律、一个诗意哲理的境界,是在南方旅游时,偶然遇到的一家颇具畲族风格的茶居里。

那是五月的一个下午,我来到了这家名为“怡心”的茶室里。我看中它有一种远离市嚣的幽静,风烟清寂,湖光滢澈。这栋木质结构的小屋里,迎面挂着一幅鲜亮的江南风情画;我靠的这面墙上方,挂着一把旧得有些发亮的琵琶。不知从哪儿流出一支美丽而轻柔的江南小调,如清澈舒缓的小溪,淌进人的心中。

这间拙朴的茶室,色调布置的随意而不堂皇,走进去就像到了家,足以抹去旅人疲惫。在这里,无拘的人,无拘的话题,使得灵性亦无拘。

凭窗远眺,我看见了处于远处湖中山坡上的茶树。这多情的灌木,被柔风推搡着,又被温暖的阳光扶起来,在一声声鸟的问候里吐露着心事。云雾漫过,几位采茶的女子在茶树间缓缓移动着,似在画中游.....隔着茶盅,我仿佛听见茶的细细的水声,在渐渐淡去的时光里,我的心也仿佛沉入更深的水域。

我手握着茶盅,盯着烧水壶里涌泉蒸腾。当滚烫的水被茶小姐注入茶壶时,立刻就有一阵裂帛声响起。我突然意识到自己进入了一种熏游状态,因为我感觉到了一片无喧嚣之形、无激扬之态的酩酊了。这就是茶的境界吗?

我庆幸自己找到了一处怡心的最佳去处。耽饮在此,一盏浅注,即让人如临清流,如卧绿茵,如坐看云起,如梦闻雨至。其实,我并不懂茶道,我看中的只是品茶终于能让我萌生出一种诗意的境界,让我能够在那一片如闲云悠鹤般的茶语中,品味入痴,品出无尽的意境来。

记得清人龚炜在《巢林笔谈续编》中说:“炉香烟袅,引人神思意远,趣从境领,自异粗浮。品茶亦然。”说到底,品茶须悠闲,闲则静,静则定,定则境界出。我说不出品茶有多少种感觉,但认为茶境蕴于灵秀气韵之中,使天地及万物皆有道可循。茶在茶中,茶在茶外,茶幻化于分秒之间,茶又守成于质朴之中……

由此,那茶境当是一种至上的境界了。陆放翁诗云:“矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。”以休闲的心境,去品那一片载沉载浮的茶韵,的确是一种奇异的感觉和体验。一旦进入这状态,茶的韵味便会如同精灵一般在我心中盘旋起伏,潜行出一种绝妙的境界。暗忖在这样的境界里,一切的尘俗、名利和得失,原来竟可以如旧梦一样一一退隐了去,沉淀下来的才是我的本真,是返朴的情韵。忽然想到佛家有言:“茶味禅味,味味一味。”是了,禅味的获得全在于静,在静寂中超逸俗物之外,在寂静中回归自然。茶境,何尝不是如此?

一次偶然的茶饮,使我茅塞顿开,进入了茶的境界;而茶境,则使我体味到了一种人生的深意,一种不俗的情怀。

(摘自2014年第6期《吃茶去》杂志;作者:张国中)

安徽祁门物华天宝,属于古徽州的一府六县之一。它不仅是景德镇高品位瓷土的供应地,而且有屯绿中最著名的凫绿、红茶中最香的祁门红茶,还有一度曾销声匿迹、少为人知的安茶。

祁门安茶,原产于祁门县的芦溪乡一带。它的起源和消失,与祁红的创始人余干臣的后半生一样神秘,没有留下任何的文字记载,竟然谜一样的消失了。

走进芦溪,我在做过充分的安茶调查,查阅过大量的有关史料以后,猛然醒悟,要想真正看穿安茶的真面目,一定要如实地把它还原到产生它的时代中去,有必要把它与同时期的同类茶细心比对,如此,便会「山重水复疑无路,柳暗花明又一村」。

要想明白安茶是怎样起源的,首先,必须探讨清楚它是怎样消失的。

关于安茶的凋敝消亡,共同认可的准确时间,应在 1940 年之前。如果把祁门安茶和梧州六堡茶做一对比,便会惊奇地发现,安茶的销运路线艰难而漫长,其运输行程,大约要历时 3~4 个月。安茶在祁门的芦溪制作,由阊河运至饶州,出鄱阳湖后,入赣江而达赣州。更换小船后,逆水在大庾(南安)登陆,穿越大庾岭(梅岭),入粤界南雄,而至广州、佛山一带销售。

从安茶的销运过程可以看出,祁门人只是完成了茶的制作,然后运输到广东佛山等地。这点与六堡茶的销售类似,原产地的茶农根据要求做完茶后,只是批发给了广东茶商,并没有解决成品茶的零售问题。而广东茶商买到批量的茶以后,经过存放陈化,又转手把茶零售到两广地区,但大部分的安茶,还是销售到了港澳和东南亚地区的华侨手里。

日本侵华战争爆发以后,战火纷飞,安茶的运输路线变得更加艰难,茶运之路充满着更大的凶险,这就意味着安茶的运输成本,必然会成倍地提高了。而此时的安茶,又同时面临着与六堡茶的同质化竞争问题。更令安茶雪上加霜的是,当安茶的批发价格不能提高到可以抵消巨大的运输成本与生命风险赔付的时候,远在祁门的安茶生产商只能被迫停产,这是最合乎情理的推断。此起彼伏,在安茶衰亡的同期,也就是 1935 年,我们还能查到一组重要的数据,梧州六堡茶的销量,就在这一年创了历史新高,达到了 80 万斤的产量。这个突然出现的产量,是否可以合理地解释为:当安茶停产以后所形成的产量缺口,是由相类似的六堡茶来弥补的?这个论断,显然是成立的。何况在安茶的身边,品质优异、馥郁高香的祁门红茶已经兴起,在红肥绿瘦的产业窘境中,当地的很多茶号纷纷开始绿改红,这也是符合历史的客观经济规律的。

枝上小虫,助茗瓯春色。

茶实嘉木英,其香乃天育。

通过安茶的消亡分析,我们可以看出:安茶和六堡茶收购以后的销售路线与消费群体,是高度重合的,都是由广东人完成收购,然后再由广东茶商完成茶的仓储、陈化、拼配甚至是再包装,最后销售到同一个地方,即两广、港澳和东南亚地区。安茶的突然消亡,消亡得很绝情、很彻底,这也从侧面证明了,在当时,安茶是全部外销的,产茶之地的祁门人,并不习惯品饮安茶。假如在祁门或周边地区,存在着安茶的稳定消费群体,那么,一定会有一两家安茶的老字号,能够苟延残喘地活下来。然而,残酷的历史现状,也同时证明了这一结论的可靠。

明清俗话说「无徽不成镇」,早在东晋时期,徽人就已远赴异乡,其后,在盐、茶、木、典四业中,叱咤风云。尤其是明清时期,茶叶贸易已经成为徽商经营的巨业。从上文的历史事实可以推测,安茶的起源应该是模仿了六堡茶的制作工艺。当时,在广东经商的安徽茶人,从六堡茶的制作和经营中,管窥到了巨大的商机,他们联想到家乡芦溪有着与六堡镇相似的地理结构,都具备群山连绵、两河汇聚这样适宜茶树生长的良好条件,并且,芦溪特有的槠叶种洲茶叶厚味浓,枝粗叶大,价格低廉,尤其在春尾以后,茶梗依然持嫩、柔软,非常适合陈化。正是兼具了这些得天独厚的制茶条件,勤劳精明的徽州人,从粤商手里拿到订单之后,便开始模仿六堡茶了。

令人更为吃惊的是,《六堡志》里记载:「六堡镇的文记茶号,曾根据市场需求,生产过六安篮茶和普洱茶。」由于年代久远,资料匮乏,我目前无力再去做进一步的考证。如果能够证明,作为六堡茶中五大茶号之一的文记第一个生产了六安茶,那么,祁门安茶仿制六堡茶的历史疑问,马上会迎刃而解。如果暂时还没有确凿的证据去证明这一点,也至少说明广西梧州的六堡茶商在历史上是生产过一定数量的祁门安茶的。并且,二者之间的工艺、设备、技术、包装、成品茶的滋味等,都具备了一定的相似性。

六堡茶的初制情况,也是如此。茶农只是完成了毛茶的制作,在六堡茶的后期制作中,关键的渥堆、陈化、仓储、拼配等环节,基本是由不同的茶号自主完成的。因此,当时的六堡茶生产,并没有一个统一的产品标准。在祁红问世之前,以生产绿茶为主的祁门,是无法接受发酵茶的,之前,也不可能具备生产发酵茶的技术和条件。拿到了产品订单的芦溪人,为了做出汤色黄红的发酵茶,便开始了自己的探索。他们在春尾完成了毛茶的杀青、揉捻和干燥后,到了白露节气,把毛茶堆在室外,采取夜露的方法,以提高茶叶的含水率。为了使茶叶发生氧化红变,在白天,他们又把茶叶薄摊晒干。茶农们在反复的堆放、薄摊过程中,无意识完成了茶叶的渥堆过程。当堆温升高后,他们就会去翻堆降温,如此反复的夜露日晒,通过湿热作用,破坏了茶叶中的叶绿素,待茶坯变软,色泽呈黄褐色,便进入干燥环节。在包装上,也仿制了六堡茶的竹篓装。毛茶在装篓前,也像六堡茶一样,用木甑蒸软,压入箩筐,然后晾置、陈化,烘干后,运出祁门。因为安茶的运输路线漫长,需要多环节的船载、车运和人扛,所以,过去安茶的小竹篓,每篓重 3 斤,每大篓装 20 小篓,总重 60 斤。其重量,便于装卸,明显小于六堡茶 100 斤的大筐装。

老茶的醉人汤色。

按照以上工艺做出的茶,茶的汤色加深了,滋味浓厚醇和,苦涩味降低,其产品质量自然能够达到粤商提出的要求。当然,在那个时代,六堡茶和安茶的主要消费群体,还是中下层的劳苦人民,基本用于解渴祛暑之用,消费者对这类价廉耐泡的粗茶,也不可能提出更高的要求。

不仅如此,茶在渥堆的湿热条件下,产生了大量的微生物群,在微生物的作用下,茶汤由苦涩逐渐开始向醇滑甜厚转变,并有独特的槟榔香产生。独特的槟榔香,后来成为品质优异的安茶的审评标准之一。1988 年,安徽省名优茶评审委员会对安茶的鉴评标准为:「色黑褐尚润,香气高长,有槟榔香。「2015 年 11 月,在安茶的传承人汪镇响先生的办公室,我见到一个他珍藏的早年老安茶的竹篓,竹篾已红变,体积明显大于现在安茶的茶篓。其中的茶叶虽在近几年喝完了,但细嗅一下,竹篓里剩余的老箬叶上,还保留着淡淡的槟榔香气。

在 1949 年之前,还没有六大茶类的分类标准,所以,当地人习惯性地把安茶作为绿茶,这是可以理解的。当我们明白了安茶的制作原理,及其需要陈化的后发酵事实之后,把祁门安茶归类为黑茶,应该是顺理成章的。

六安和祁门虽然同属安徽,但在交通不甚发达的古徽州,山路弯弯,感觉还是相距甚远。因此,祁门产的安茶与六安茶,根本就是品质殊异的两种茶类,风牛马不相及。但是,为什么祁门安茶又能被刻意称为六安茶呢?

个人认为,是因为当时的六安贡茶名气太大了,茶商们售茶攀龙附凤,沾点名气,也在常理之中,古今亦然。六安茶,从唐代到明代名扬天下,妇孺皆知,清初又贵为贡茶。

明代屠隆《考槃余事》记载:六安茶「品亦精,入药最效」。农学家徐光启在《农政全书》里写道:「六安州之片茶,为茶之极品。」嘉庆九年,《六安州志》云:「天下产茶州县数十,惟六安茶为宫廷常进之品。」清代李光庭的《乡言解颐》里,也多次提到过六安茶,「金粉装修门面华,徽商竞货六安茶」,「古甃泉逾双井水,小楼酒带六安茶」,所以,身在祁门的茶商,为了提高安茶的身价,撒了一个弥天大谎,便称他们的安茶产自著名的六安贡茶之乡,故意把安茶和六安茶搅和在一起,鱼目混珠。因为当地人不喝安茶,也不会在意茶票上究竟印了什么。

当时的安茶,价格低廉,购买和消费安茶的人,大部分为流落南洋打工的下层劳苦华侨,他们更不会去深究茶的产地。我们现在能看到的安茶大号,如孙义顺、胡矩春、汪厚丰等,茶票上均明确标注了「六安采办雨前上上细嫩真春芽蕊」,「惟我六安茶独具一种天然特质」,「在六安拣选雨前上上芽蕊,不惜成本」,等等强调之语。另外,还有「六安贡品、六安名茶」等字样,这些类似的虚假夸大宣传,无非都在假借六安之名头,多赢一份利润而已。

当我们明白了安茶的出现是在两广茶商的商业需求以及安徽茶商的利益驱动下,共同催生的仿制茶品之后,对于安茶在包装和宣传上,自称为六安茶,就会更容易理解。他们普遍假托六安茶,是因为六安茶与六堡茶,都具备一个共同的「六」字,从读音上和功效上,更靠近与之相似的六堡茶。

一个冬日的清晨,我与合一园茶业的晓辉和旺鑫,从祁门县城驱车 40 公里,来到群山深处的芦溪乡。在孙义顺茶厂,就安茶的有关疑惑采访了对于安茶振兴功不可没的汪镇响先生。

汪老开明健谈,他说:「1918 年以后,黟县古筑乡孙家村的孙启明,带着茶叶和制茶技术来到芦溪,用谷雨以后的成熟茶青,与芦溪人合作生产安茶。孙启明看重的是芦溪有成片的原生槠叶种的洲茶,土地肥沃,不用施肥。」

当我问到「软枝茶」的时候,汪老的回答,印证了我的思考,他说:「软枝茶,不是一个品种,曾在孙义顺老茶号工作过的汪寿康告诉过我,所谓软枝茶,就是茶农完成鲜叶杀青后,把揉捻过的茶青摊晾在竹席上,晒至半干状态,然后卖给芦溪的茶号。很多茶农或背或挑,翻山越岭,一路上,那些半干柔软的茶青,在太阳下、在皖南湿热的天气里、在布袋里,在人体有温度的肩背上,自然会完成部分的湿热发酵,茶青的枝梗,便会变得更加柔软。当路人问起背的什么茶时,茶农们常常会说:『这是软枝茶』,天长日久,『软枝茶』的称谓,便约定俗成了。也就是说,杀青揉捻后晒至半干的茶青,才是各茶号的收购标准。若太干了,肩挑背扛,茶青容易挤碎;太湿了,茶青的含水率高低不一,茶号不好定价。类似的收购行规,在其他的红茶产区,也同样存在着。各茶号每天收完茶青之后,便立即在自己的作坊里,集中完成毛茶的干燥,以及后续的日晒夜露、蒸压、包装等关键工序。祁门的秋冬季,是深山里的枯水期,临近过冬才能制作完毕的安茶,要堆在山里,自然陈化半年,等春天来临,小溪里涨满春水时,安茶始可借着水流,用船运出芦溪和祁门。」

从汪老的谈话中,我们能够进一步印证,安茶的制作技术,确实是从外地传过来的,这也基本符合上文、我对安茶起源的考证。孙义顺老茶号的创始人,应该详细考察过,芦溪的茶园与六堡镇的相似性,当时,孙启明不只是引进了茶的制作技术,同时,也带来了六堡茶的成品茶、和竹制包装,以供参照。因此,传统的老安茶,从出生开始,身上总有抹不掉的六堡茶的历史印痕。

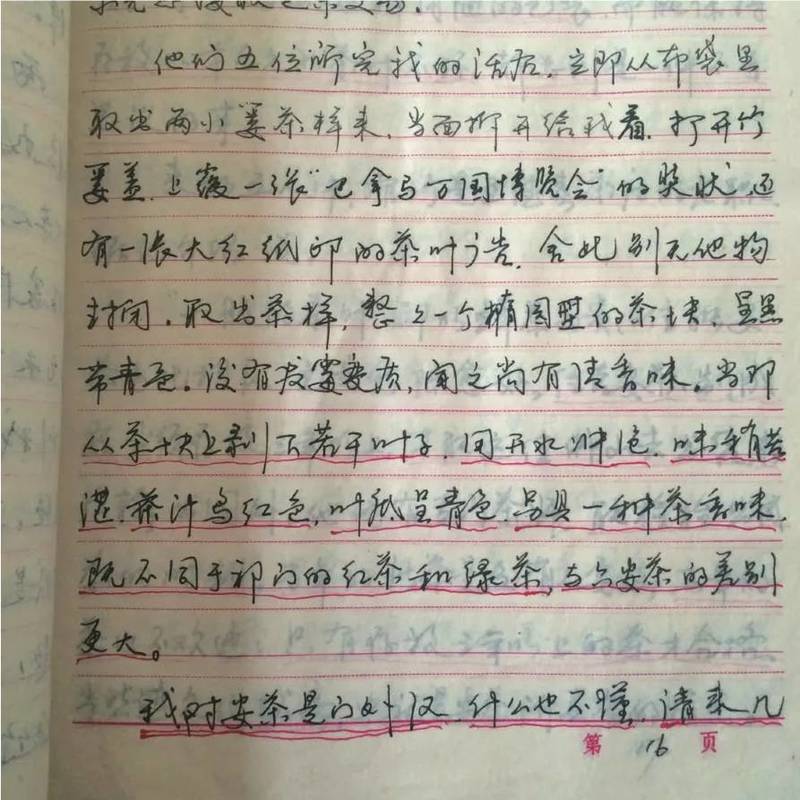

在孙义顺茶厂,我看到了一份珍贵的手稿资料,它是解放前负责运送最后一批安茶的程世瑞先生的口述笔记,程世瑞先生也是早期成批量安茶的最后见证人。他笔记中写道:「安茶,是一种半发酵的红青茶」,陈化了八年的王德春号安茶,「呈青黑色,没有发霉变质,尚有清香味」。

当他把茶运到佛山的兴业茶行,用开水冲泡这款茶的时候,程世瑞口述说:「味稍苦涩,茶汁乌红色,叶底呈青色,另具一种茶香味,不同于祁门的红茶和绿茶,与六安茶的差别更大。」这段话,是在安茶消失之前,前人留下的唯一的文字记录。从口述中可以读出,陈化八年的安茶,茶汤呈乌红色,而不是橙黄色或橙红色,它是黑红浓醇的典型的黑茶类汤色。这种汤色,是只有经过了前期渥堆,在湿热条件下才有可能出现的汤色。

现在的安茶工艺,存放八年后,是不可能出现乌红汤色的,这又说明了什么呢?叶底呈青色,这里的「青」,应该是深绿偏黑,说明这批茶的活性很足。一款良好的陈茶叶底,随着冲泡次数的增多,其色泽会黑中泛青,慢慢变得新鲜而明润,而非做旧茶的碳化与胶着不散。程世瑞描述的安茶,既不同于绿茶,也不同于红茶,另具的一种茶香应该是渥堆与后发酵产生的醇和陈香。如果当年的老安茶工艺与现在的安茶工艺近似,那么,陈化八年后的安茶,其汤色是不会醇厚黑红的。

这些珍贵的信息,反而证明了现在的安茶制作与 1940 年之前是不尽相同的。在老安茶的核心工艺断代以后,现在的大部分安茶厂家,尚停留在相互模仿阶段,还没有真正把握安茶的传统工艺。

程世瑞先生的口述笔记原稿。

在芦溪,我参观过几个安茶生产厂,也品过数款不同类型、不同年份的安茶,说实话,我找不到黑茶类所具备的醇、厚、甘、爽、滑、红、浓的特点,大部分的安茶,仍偏苦涩,青味重,还保留着绿茶的火香,以及陈年绿茶的绿豆汤味道。个别的茶,会有淡淡的箬叶香和竹青味,这与安茶的箬叶竹篓包装有关,并不是安茶陈化后真正的醇厚滋味。

现在的安茶工艺,基本选择谷雨至立夏前后的茶青,杀青、干燥后做成毛茶。等白露过后,白天在竹甑中,把毛茶烘干,等晚上把干燥后的毛茶摊匀到竹席上,承接秋夜的露水。露过一夜的毛茶,次日在太阳下晾晒一天,然后蒸软,压入衬有新鲜箬叶的竹篓,最后烘干和陈化。

安茶在历史上素有「圣茶」之名,茶性温凉,清热祛湿,可作药用。因此,安茶的复兴和传承,显得尤为必要。作为一个爱茶之人,我希望更多的祁门人能从旧时安茶兴盛的大背景里,结合黑茶的制茶原理,去追寻和探索安茶最初的制作技术。果真如斯,安茶的未来不可限量。

出门在外,遇上老乡,人家问我哪块的,我说:“沙罐茶。”人家马上说:“哈,鄂南人。”是的,鄂南人好客,有亲朋来,主人必张罗说:“我来煨茶。”

“毛把烟,沙罐茶,进门就喊哦嗬啦。”正是鄂南人好客的写照。

家乡人不说泡茶,说煨茶,指的就是沙罐茶。鄂南人爱喝粗茶、浓茶,曾经家家有火坑,有草窝,有沙罐(吊罐或坐罐)。来客人了,让进草窝里坐舒服,把火坑的火烧旺,沙罐茶就吊上或坐上旺火里了。主人的浓情,跟茶一样,一边说着热乎话,一边倒煮沸了的浓茶喝。有多少家常拉,那壶茶就喝多久,喝饿了就过中(跟过早是一个意思)或弄宵夜。

记得小时候总爱赶路,大人出去串门,必拉着大人的衣角嚷嚷,要跟去。总觉得别人家的火旺、草窝舒服、茶香,大人不让跟,就贴着大人的屁股跑。长大一些才明白,实质是爱凑热闹,感受一份浓浓的乡情。只有串门儿,才能在火坑边听到一些稀奇事,才能受到成人般的礼遇。

我家隔壁住着一位大婆,是位极和善的老人。每次跟母亲串门儿,母亲就让我在门外唤一声,瞧大婆在不在家。我唤一声,大婆应一声,就迎到门外来了。大婆家的火坑很大,火从没熄过,没客人时,就用灰把火埋起来,来客人了,火一挑就旺。火坑边的草窝也多,有大草窝,还有小草窝。进门,大婆就扑打着小草窝,让我偎进去。无论天有多寒,偎进小草窝就热乎了,久了还流汗。大婆的沙罐茶,是坐罐,偎在旺火边,冒气儿有浓香,就倒茶了。盛茶的是那种大瓷杯,比碗小不了多少。大婆给母亲一杯,总会给我一杯。母亲说:“孩子家喝啥茶哟。”大婆总是把眼一瞪,严肃地说:“啥话?小客人噻。”大人拉家常,我就拿火钳在火坑里玩火,听着玩着就困了。睡眼迷蒙中,大婆逗我说:“瞧瞧,那沙罐里有稀奇东西。”沙罐里除了茶,能有啥稀奇东西呢?大婆就自己动手,用一只筷子从沙罐里扒拉出一个香喷喷的鸡蛋来。母亲说:“大婆,瞧您把孩子惯的!”大婆咧着没牙的嘴,哈哈直乐。大婆沙罐里煮的蛋,是我少年时吃的最美的茶叶蛋了。那不是刻意煮的茶叶蛋,那是火坑、草窝、沙罐……还有家常和寒夜熬出的美食,是浓浓的温情和乡情熬出的美食。后来我在任何地方吃的茶叶蛋也找不到当年的滋味,沙罐茶里的蛋,已经营养我一辈子!

如今,随着岁月的流失和时代的变迁,鄂南乡下已基本没火坑了,草窝更是成了遥远的记忆,沙罐茶也不流行了。如今到乡下做客,坐的是沙发,烤的是新式台炉,喝的是细茶。令人欣慰的是,“哦嗬啦”还在,好客的传统还在。永远不变的乡音,沉淀着不老的情怀。重返大婆家,跟老人的后人说起往事,后人说:“这个容易,我把后屋收拾一下,再建个火坑,编几个草窝,沙罐还在呢。”

我说:“你有时间坐下来陪我熬沙罐茶么?”

后人笑了,实话实说:“忙。就是有那功夫,不如陪您在桌上搓两盘!”

我也笑了,笑出几滴清泪……

【摘自2016年第6期《吃茶去》杂志;作者:阮红松(湖北松滋)】