贡茶在中国已有悠久的历史,直至清代封建制度的寿终正寝,贡茶才随之消亡。悠悠数千年,贡茶对整个茶叶生产的影响和茶叶文化的影响是巨大的。

贡茶的缘起与封建制度的建立密切相关,贡茶与其它贡品一样,其实质是封建社会里君主对地方有效统治的一种维系象征,也是封建礼制的需要。贡茶制度是中国封建礼教的象征,也是封建社会商品。

贡茶是中国茶文化中重要的一环,也是中国古代宫廷生活的一个重要组成部分。经过中国古代两千多年的延续和发展,中国古代贡茶形成了一系列制度化的体系、一种文化的累积。

贡茶不仅关乎宫廷生活,也对社会经济有重要的影响。历代地方官员为了迎合宫廷,费尽心思培育新的品种,改进制作工艺,逐步形成了国内相对统一又各具地方特色的贡茶体系,推动着中国茶叶不断向前进步,也在很大程度上推动着地方经济的发展,形成了延续至今的几大产茶区。

贡茶文化作为中国茶文化的一个重要组成部分,对现代中国茶文化有着深远的影响。

中国古代数量庞大的贡茶,影响着社会的各个方面。

在一定程度上,庞大数量的贡茶使产茶区的经济走向单一化,而且对质量的高要求也对茶农造成了很大的负担,甚至导致家破人亡,同时,对茶叶的高要求也推动了质量的提升,大量新的茶叶品种出现,又拓展了茶农的经济来源,丰富了茶叶文化的内涵。

由于宫廷的生活方式影响着当时社会的生活风尚,推动了中国茶文化的发展。

庞大的贡茶数量,对于贡茶地方的官员和百姓来说,其负担是可想而知的。

正如明代正德年间的官员曹琥列举了贡茶所带来的五大弊端,“有芽茶之征,有细茶之征,始于方春,屹于首夏,官校临门,急如星火,农夫蚕妇,各失其业……及归之官,又拣择去取,十不中一,遂使射利之家,先期采集,坐索高价……

又官校乘机私买贷卖,遂使朝夕盐米小民,相戒不敢入市。”这种繁重的贡茶任务,使得茶农承受着沉重的负担。

许多地方不得不放弃许多原来的产业而改种茶叶,这样一来生产的单一化,使得百姓难以承受天灾带来的危机,一遇荒年,则百姓衣食无着。

在征缴贡茶的过程中,一些官员营私舞弊、低价强买的现象时有发生,且在贡茶的运输过程中各种耗费都被均摊在了茶农的身上,更加重茶农的负担。

由于贡茶带来了各类社会问题,使得当时的政府不得不采取一些措施稳定贡茶区的经济和社会环境,保障茶农的基本利益。

清人陈章在《采茶歌》中记述了贡茶给茶农带来的沉重负担,“催贡文移下官府,哪管山茶芽未吐。焙成粒粒比莲心,谁知侬比莲心苦。”

庞大的贡茶数量,且对贡茶的采摘时间和质量的严格要求,使得产茶区的茶农疲于应对。

清人释超全在《武夷茶歌》中有这样描述采摘贡茶的辛苦:“往年荐新苦黄冠,遍采春芽三日内。搜尽深山粟粒空,官令禁绝民蒙惠。种茶辛苦甚种田,耘锄采摘与烘焙。谷雨期属处处忙,两旬昼夜眠飨废。道人山农难为粮,春作秋成如望岁。”

从诗中我们可以看出种茶之苦甚于种田,茶农辛苦一年都难以解决温饱,以致乾隆在看到民间采办贡茶时,也少有地发出慨叹“敝衣粝食真不敷,龙团凤饼真无味”。

虽然贡茶给产茶地方的百姓带来了沉重的负担,但由于贡茶所带来的经济效益也是不能忽视的。

各个地方官为了迎合宫廷,在茶叶的选材、包装、加工等方面都着实下了很多功夫。

这种政府机构对茶叶的干预和引导作用,促进了茶产业的发展,在一定程度上推动了中国茶文化的发展。

贡茶扩大了茶叶产区。以清代为例,贡茶使茶叶培植技术在明代基础上得到了进一步的发展,形成了多个著名的产茶区,这些初具规模的产区对推动清代茶产业的发展有显著的拉动作用。

如碧螺春,“洞庭东山碧螺峰石壁,岁产野茶……土人曰吓煞人香,康熙乙卯,车驾幸太湖,抚臣宋荦购此茶以进,上以其名不雅顺,题之曰‘碧螺春’,自是地方有司,岁必采办矣。”

在碧螺春成为贡茶后,原本的“野茶”一跃而成为名茶,其主产区洞庭山产茶区的茶叶产量逐年递增,最多时达到4360斤,成为当地主要的经济来源之一。

再如普洱茶在成为清宫贡茶以后,普洱地方“茶山极广,夷人管业。采摘烘培,制成圆饼,贩卖客商,官为收课,每年土贡,有团有膏。”“普茶名重天下,此滇之所以为产而资利赖者也。”使普洱茶成为当地主要的经济收入,并带动了周围商业的发展。

在贡茶产区,一批著名的茶叶商号的出现,标志着该地区茶叶产业发展到一个新的高度。

如清末盛产普洱茶的地方,每年在此加工的毛茶达到500吨以上,很大程度上促进了普洱地方社会经济的发展,成为当地主要的经济来源。

仇英所绘《斗茶图》,斗茶的场地在山野间浓浓的松荫之下,雅士们在此斗茶比香,赋诗行茶令,一派悠然情趣。

贡茶提高了茶叶的品质。宫廷对贡茶的要求非常严格,皇帝依据自己的口味对进贡的茶叶进行选择,这种有分别的接受,在很大程度上会影响采办贡茶的官员,地方官会根据皇帝的要求精选茶叶,甚至调整茶叶采摘的时间、加工的方法等,这种无形中的间接调控不同程度地提高了茶叶的品质。

如蒙顶茶,“名山之茶美于蒙,蒙顶又美之上清峰……其茶,叶细而长,味甘而清,色黄而碧,酌杯中香云蒙覆其上,凝结不散,以其异,谓曰仙茶,每岁采办三百五十叶,天子郊天及太庙用之。”

正是在宫廷的干预下,贡茶地方官员和茶农精益求精的培育和制作茶叶,客观上促进了茶叶质量的提升,出现了一些影响至今的著名茶品。

贡茶带动了茶叶包装的进步。除了对茶叶本身的影响外,各个地方为迎合宫廷,在茶叶的包装等方面也不断提升。

清代赵懿在《蒙顶茶说》中这样描述:“每贡仙茶,正片贮两银瓶,瓶制方,高四寸二分,宽四寸,陪茶两银瓶,菱角湾茶两银瓶,瓶制圆,如花瓶式,颗子茶,大小十八锡瓶。皆盛以木箱,黄签丹印封之。”

从中我们可以看到,贡茶主要是用银瓶和锡瓶包装,特别是锡瓶,更是被广泛的使用,这主要是因为锡瓶的密封性好,可以长久保持茶叶的原味。

现在故宫博物院现存的茶叶文物也基本上是用锡瓶包装的。这些贡茶文物基本沿袭了前代贡茶的包装风格,材质以银、锡为主,锡器采用铸、錾等工艺制作出各式各样的花纹图案,主要有龙凤纹、暗八仙纹、八宝纹、水仙纹及花鸟纹等,造型有如意云、花瓶等各式。

容器外一般包有黄色的布套或者黄缎套。此外还有一些大的包装盒,将茶叶放置在其中,这些盒也基本上以黄色或明黄色为主,显示出皇家独有的特性。这些贡茶的包装很多至今沿用,对中国茶文化的发展有重要的影响。

总的来看,中国古代贡茶对茶产业的影响实际上是政府机构对茶业的干预和引导作用的结果,贡茶由民间到宫廷经历了一个对茶叶品质不断求精的过程。

同时,在中国封建社会,皇权代表着一切,统治者的意识形态、文化传统、生活背景和审美情趣,决定了一个时代的产品特别是宫廷特殊消费品的品种和艺术风格。

宫廷在对贡茶的评价、反馈和使用数量等都对茶叶生产技术和质量的提高带来了一个竞争和促进的机制。通过这样一种自上而下和自下而上双向交流,贡茶在保证宫廷使用的同时也提高了自身的品质,使其在市场上更具竞争力。

▲ 图片摄于四川竹叶青茶园,峨眉山上春光四溢。摄影/吴学文

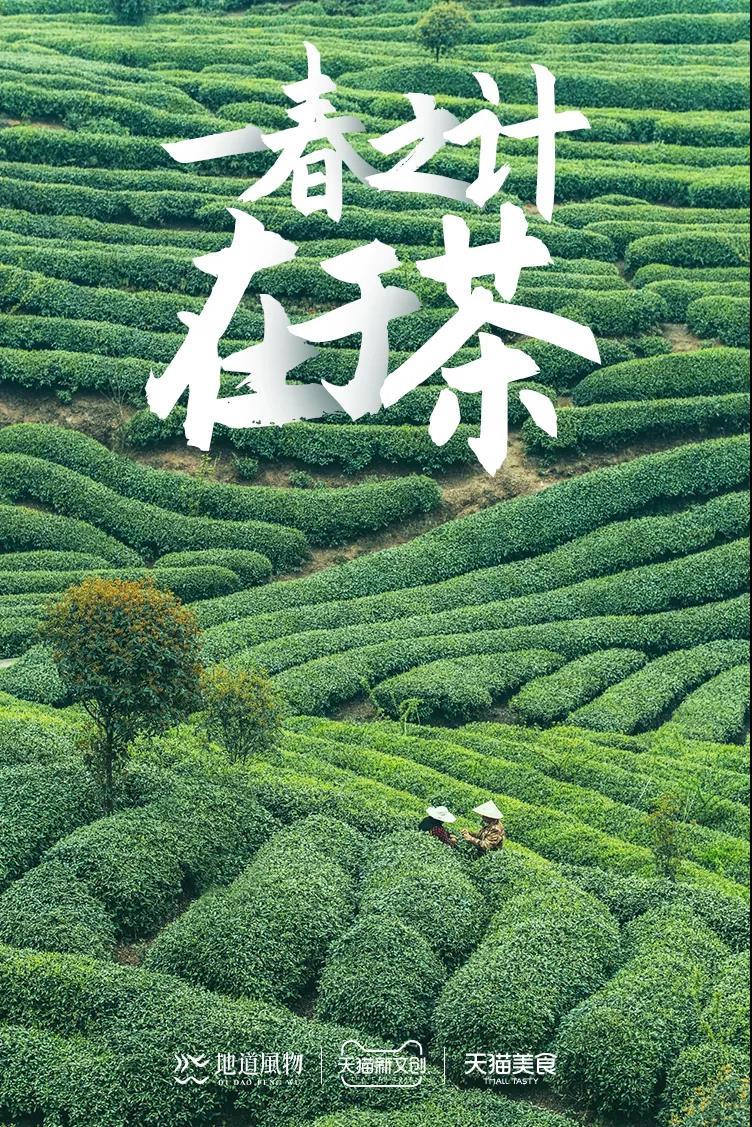

茶叶,是春天写给大地的情诗。

▲ 信阳毛尖,产于“不南不北”的河南信阳。摄影/胡新亮

清人的《西河诗话》里说,京城快到清明节,马车押送茶纲入京,用小锡瓶贮茶叶数两,外面贴着大红印签:“马上春茶”。北京素来是“春脖子短”,这时候王侯公卿还穿着皮衣御寒,喝上一杯直叹:

“江南春色至矣!”

其实春色又何止江南独有?从海南五指山下,最早旧年冬至就能采摘的白沙绿茶;到黄海之滨,沐浴在北国风光中的日照绿茶。春色随着纬度层层递进,春茶也向更北处点染江山,其中尤以北纬30度所产的春茶为最佳。

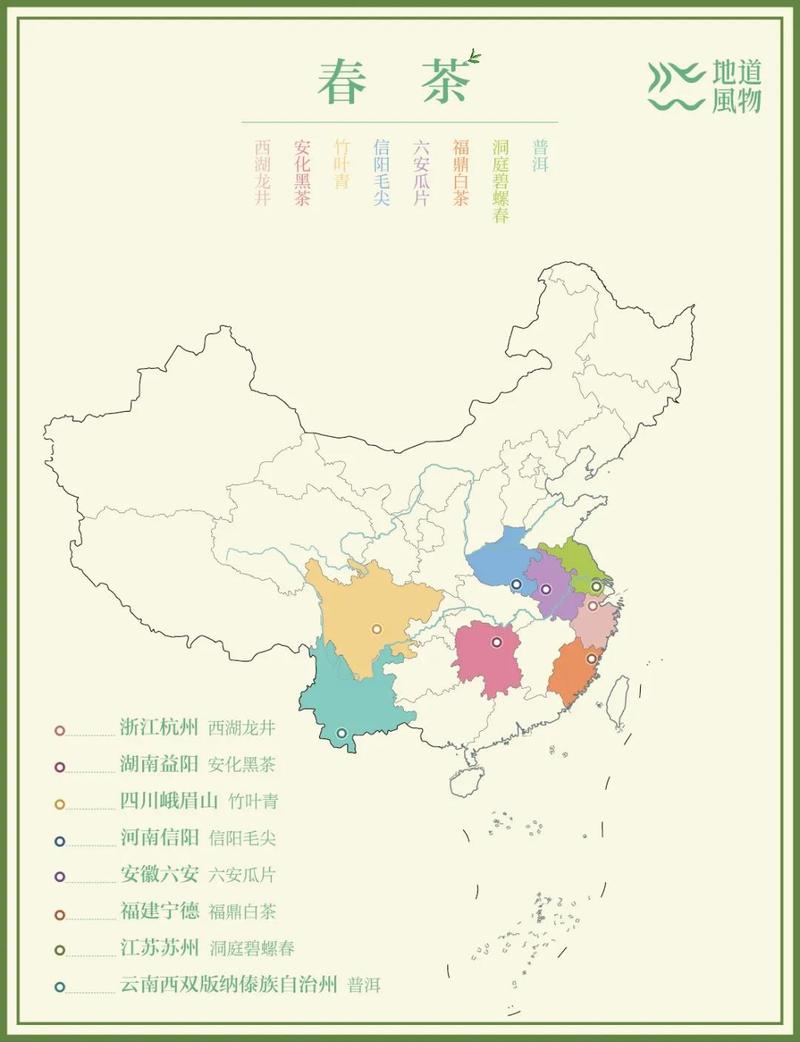

▲ 中国八大春茶分布图。 制图/monk

▲ 中国八大春茶分布图。 制图/monk在这条“黄金产茶带”上,浙江的西湖龙井、江苏的洞庭碧螺春、安徽的六安瓜片携手开启江南春色;不远处,福建的福鼎白茶饱吸春光开始散发清香;往西去,河南的信阳毛尖在中原大地上一枝独秀,四川峨眉山上的竹叶青茶早已苍翠欲滴……

同一时间,湖南的安化黑茶、云南的普洱等发酵茶也进入了春季采茶期。

▲ 安化黑茶茶园,位于湖南益阳安化县。摄影/彭凯剑

雀舌、仙毫、毛尖、瓜片、雪芽、紫笋、银针……茶名往往如诗题,浓缩着春天的生机和诗意。面对春茶,古人总是以诗以歌相酬——

是白居易在长安城里收到的蜀中新茶:

“红纸一封书后信,绿芽十片火前春。”

《谢李六郎中寄新蜀茶》

▲ 四川竹叶青茶园。摄影/吴学文

是卢仝饮罢腋下生风、羽化登仙的江南阳羡茶:

“四碗发清汗,平生不平事,尽向毛孔散。

“五碗肌骨清,六碗通仙灵。

“七碗吃不得也,唯觉两腋习习清风生。”

《走笔谢孟谏议寄新茶》

▲ 洞庭碧螺春,生长在太湖东山之上。摄影/仙花

是让苏东坡满面春光、笑逐颜开的福建壑源茶:

“明月来投玉川子,清风吹破武林春。”

《次韵曹辅寄壑源试焙新茶》

▲ 福鼎白茶,暮色里的茶山。摄影/陈健

一、蜀茶两千年

中国是茶之故乡,中国西南,则是茶叶“故乡中的故乡”。

最古老的野生茶树产于云贵,并向周围地区扩散,1980年出土、距今100万年的茶籽化石,就出土于贵州晴隆、普安二县的交界处。

▲ 贵州都匀螺蛳壳山,至今贵州的茶叶种植面积依然是全国第一。摄影/卢文

此后茶叶向西南各地传播。战国时期,秦人取蜀;汉唐盛世,蜀道通达,由此茶叶逐步流行于世,中国最早的“茶产业链”,即诞生在与云贵接壤的

唐茶以蜀茶为重。从地理位置上看,四川确实是唐代最理想的茶叶产地——它一方面靠近云贵,有野生茶树的生长基础;又直通都城长安,是整个王朝的粮仓;更是湿润多雾,利于茶叶诞生风味物质,春茶上市时间犹早于江浙闽粤。

▲ 四川雅安蒙顶山。摄影/胡文凯,图/图虫·创意

“烹茶尽具”、“武阳买茶”,全世界最早关于饮茶、买茶、种茶的文字记录就出现在四川,来自2000多年前西汉大辞赋家王褒的《僮约》;而传说西汉时的道士吴理真,曾在蒙顶山种下了一棵茶树,成为了传说中最早的“种茶人”。

四川之茶,首推蒙顶,白居易把蒙山称作“茶中故旧”,是中国茶文化之渊薮。蒙顶茶中有绿茶蒙顶甘露、黄茶蒙顶黄芽,另有一味唐代的剑南贡茶——蒙顶石花,竟然传续千古,隐隐影响了今天依旧风靡全球的竹叶青茶。

▲ 四川竹叶青茶园,摄于四川峨眉山。摄影/吴学文

如果说蒙山茶是“旧友”,那么峨眉山所产的竹叶青茶则是“新知”。作为扁型炒青绿茶,竹叶青的加工工艺接近蜀地传统的“石花”工艺,一泡如绿竹舒展、眉清目秀,入口茶汤鲜爽如天降甘霖。

▲ 刚采摘的竹叶青茶,一片片形如竹叶,色如翠竹。摄影/吴学文

2021年,竹叶青入选“全球十大高端名茶”。在一众袋泡茶、拼配茶、研磨茶中,作为唯一以绿茶为主要品类脱颖而出的中国名茶,竹叶青仿佛是工业丛林中一枝独秀的“传统艺术品”,常绿常青,生机盎然。

▲ 四川峨眉山竹叶青。摄影/吴学文

从蒙顶山到峨眉山,从蒙顶茶到竹叶青,两座名山一北一南,仿佛续接着蜀地飘香两千年的茶韵。

二、一盏江南春

江南,烟雨,茶叶,如果中间再添入“文人”二字,就勾勒出了一条完美的图景——仿佛茶叶这种清雅之物,天然就是为了江南而生的。

▲ 杭州的翁家山茶场。摄影/龚跃贤

从隋唐到明清,天下文人都爱江南,天下茶人都偏爱江南茶——

哪怕茶圣陆羽也有私心,独宠浙江湖州的顾渚紫笋,还特地“踩一捧一”地强调:“紫者上,绿者次;笋者上,牙者次”;古今最受推崇的“茶诗”——《七碗茶歌》(走笔谢孟谏议寄新茶),也把宜兴的阳羡茶推向神坛,说“天子须尝阳羡茶,百草不敢先开花”。

▲ 洞庭碧螺春,摄于江苏苏州太湖东山。摄影/仙花

江南茶如同诗画,茶意先于香味,光是身在茶园就情难自禁。大凡出名的江南茶,无一不是出生于山水锦绣之中,无一不是扬名在文人墨客之手。

苏州的洞庭碧螺春,生长的环境就极其苛刻——太湖中有两座小岛,西边的唤做西山(西洞庭山),东边的名作东山(东洞庭山),日久天长,东洞庭山与陆地相接,成为三面环水的半岛,而西洞庭山依然遗世独立,深居湖心。

▲ 苏州,乐品乐茶碧螺春。摄影/仙花

碧螺春,就生长在这太湖烟水迷濛的东、西二山之上,如同白银盘中一青螺。

碧螺春常有,但洞庭碧螺春少见,唯有湖中二山所产、寥寥无几的才能冠以“洞庭”之名,才饱吸了太湖烟水,出落得楚楚动人,散发着“吓煞人香”。从宋代范成大钟情的“水月茶”,到清人赞叹的“梅盛每称香雪海,茶尖争说碧螺春”,山水诗文塑造了碧螺春独有的魅力。

▲ 苏州洞庭碧螺春的加工过程。摄影/仙花

太湖如此,西湖更负盛名。明清以来,西湖龙井就是文人、士大夫们竭力追求的名茶,晚明的张岱、清代的袁枚,两大才子亦是两大老饕都对其赞不绝口。

▲ 西湖龙井茶产区,摄于浙江杭州翁家山。摄影/仙花

而世间自称“贡茶”的名茶如过江之鲫,唯有西湖龙井引得帝王亲自下场“背书”——乾隆下江南,专程赴狮峰山下胡公庙品饮,传说将庙前十八棵茶树封为“御茶”,今天的西湖龙井有“狮”“龙”“云”“虎”“梅”五大核心产区。

▲ 西湖龙井,一盏饮尽江南春色。摄影/仙花

而在狮峰山一带,还有翁家山、杨梅岭、满觉陇、白鹤峰等产地,如群星拱卫西子湖,湖光山色茶香,一杯饮尽江南春。

▲ 杭州,西湖牌西湖龙井。摄影/仙花

三、茶路通天下

茶叶的可贵之处,在于它不仅是文人案头的清雅之物,更是经世济国的战略物资,由茶叶敲开的商路,勾连南北文化,通向天下四方。

▲ 安徽六安霍山竹海茶田。摄影/邱会宁

安徽南部的徽州,自古以来地少人多,当地人不得不出门经商,而除盐、木材、丝、布、粮食之外,茶叶也是商品之大宗。早在唐开元年间,安徽江淮地区的茶叶就开始大量运销山东、河北、陕西等地;到明万历十五年,卖茶数额已达700万斤左右。

▲ 六安瓜片茶园,摄于安徽六安市六安齐山。摄影/李晓峰

最先“出圈”的是六安齐山的六安茶,早在明末就被定品为“文士茶”之一。茶叶流通大江南北,描述北方生活的《金瓶梅》里,活动在山东东平府清河县的风流阔少西门大官人,也偏爱六安茶——

“西门庆坐在床上,春梅拿着净瓯儿,妇人从新用纤手抹盏边水渍,点了一盏浓浓艳艳芝麻、盐笋、栗丝、瓜仁、核桃仁夹春不老、海青拿天鹅,木樨玫瑰泼卤、六安雀舌芽茶。西门庆刚呷了一口,美味香甜,满心欣喜。”

▲ 安徽,徽六六安瓜片。摄影/李晓峰

不南不北的河南信阳,在茶圣陆羽的茶区划分中属于淮南的光州,而且是淮南茶区中的魁首。大名鼎鼎的信阳毛尖就产出于此,以俗称“五云两潭一寨”(车云山、集云山、云雾山、天云山、连云山、黑龙潭、白龙潭、何家寨)的毛尖最为“拔尖”。

▲ 信阳毛尖茶园,摄于河南信阳白龙潭文新茶村。摄影/胡新亮

“待客奉毛尖,礼以茶为先”,即便在今天的信阳,信阳毛尖也是当地人骄傲——如果春天去信阳人家做客,放心,最好的新茶一定在你的杯中。

▲ 河南,文新信阳毛尖。摄影/胡新亮

比起娇嫩的绿茶,发酵程度更高、适合制成茶砖的黑茶和普洱茶,更适合作为“硬通货”运输流通,自古就走向边塞,散布天下。

湖南的安化黑茶,带有发酵后淡淡的甜酒糟的香气。老家湖南安化的名臣陶澍,在消寒诗社时曾称之“茶品喜轻新,安茶独严冷”,和走轻盈路线的绿茶不同,安化黑茶大开大合、沉郁刚猛,别有一番气吞山河的风味

▲ 安化黑茶茶园,摄于湖南安化白沙溪茶厂。摄影/彭凯剑

明末清初,有赖于晋商和安化茶人的强强联合,共同开辟了一条南以安化为起点,北至中俄边界恰克图的“万里茶路”。安化黑茶曾一路销往蒙古,甚至翻越国界,在俄国大受欢迎。

▲ 湖南,白沙溪安化黑茶。摄影/彭凯剑

相比于蜀地、江南的茶,云南普洱成名稍晚,曾属于当地少数民族的“私藏佳品”。在勐海布朗山的云海深处,古茶树是布朗族人的信仰,他们时常自称为“茶神的儿女”,在响彻群山的民谣中歌颂种茶的先祖“叭岩冷”。

▲ 云南,吉普号普洱茶,摄于云南西双版纳傣族自治州勐海县布朗山。摄影/大伟

而被世人发现之后,普洱茶随即风靡天下,晚清诗人丘逢甲向驻守云南的朋友讨要普洱茶,称它来自“滇南古佛国,草木有佛气”,喝完之后直指人心、见性成佛,无需著书立说,“不如不立文字亦一乐,千秋自抚无弦琴”。

▲ 云南普洱茶,通常会制成茶饼储存流通。摄影/大伟

四、多彩福建茶

中国的茶,有文人之茶,商人之茶,更有茶人之茶。

文人之茶,风雅清逸;商人之茶,经世济国;茶人之茶,返璞归真,直指一片茶叶的原味。真正执着于茶叶本身滋味,把饮茶作为日常生活的一部分,而且人人皆爱喝茶的省份,当属茶叶大省:

福建

福建人是真爱喝茶,有个段子说:如果在机场看见有人候机时随身带茶具泡茶喝,那很大概率是个福建人。而且福建人喝茶极具包容性——红茶、白茶、绿茶、青茶、花茶都有市场,饮茶之风蔚为大观。

福建,作为“搞乌龙”的原产地,乌龙茶“闽南闽北两开花”——闽北以武夷山的大红袍最知名,其岩骨花香被乾隆帝大赞“气味清和兼骨鲠”;闽南则以安溪铁观音为魁首,浓郁甘鲜,轻盈爽口,还有一层独特的“观音韵”。

▲ 安溪铁观音

闽北的红茶正山小种被认为是世界红茶的始祖,飘香英伦,连19世纪初的英国诗人拜伦都为之折服:

Ifeel my heart become so sympathetic,

我觉得我的心儿变得那么富于同情,

ThatI must have recourse to black Bohea:

我一定要去求助于武夷红茶:

Tispity wine should be so deleterious,

真可惜,酒却是那么的有害,

Fortea and coffee leave us much more serious

因为茶和咖啡使我们更为严肃。

—— George Gordon Byron .“Don Juan”

——【英】乔治·戈登·拜伦《唐璜》

而在洋洋洒洒说不尽的福建茶中,最贴近春意的,当属宁德的福鼎白茶。陆羽《茶经》中有载:“永嘉县东三百里有白茶山”。据陈椽、张天福等茶业专家考证,白茶山,就是今天福鼎境内的太姥山。

▲ 福鼎白茶茶山,摄于福建福鼎管阳镇河山。摄影/陈健

白茶,是最接近自然风味的茶叶——不用发酵,甚至不经杀青或揉捻,只以日光萎凋,饱吸春光就能完成加工。甚至按照古人的讲究,连手都别接触茶叶,生怕“损其香色也”,泡好的白毫在杯中舒展,条条银针直立,汤色鲜明。

▲ 福建,品品香福鼎白茶。摄影/陈健

五、好诗换春茶

从古至今,春天和茶叶都最能安抚人心。

▲ 信阳毛尖茶山。摄影/胡新亮

困顿潦倒的杜甫,能满怀欢欣地吟咏“落日平台上,春风啜茗时”;借酒浇愁的白居易,收到新茶“满瓯似乳堪持玩,况是春深酒渴人”;“铁马冰河入梦来”的陆游,也能“晴窗细乳戏分茶”;即便一生郁郁的纳兰性德,追忆往昔也是“赌书消得泼茶香”……

▲ 一杯洞庭碧螺春。摄影/仙花

▲ 一杯洞庭碧螺春。摄影/仙花文章来源于:文章来源于地道风物 ,作者风物菌,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

作者介绍:“地道风物”是《中国国家地理》旗下的原创内容平台,这里汇聚了一群热爱山川美食的人,作为行走的风物百科,立志踏遍中国每一寸土地河山,探寻风物美食,传播地域文化。

第一章节

贡茶的发展历程

贡茶是中国茶文化中重要的一环,也是中国古代宫廷生活的一个重要组成部分。经过中国古代两千多年的延续和发展,中国古代贡茶形成了一系列制度化的体系、一种文化的累积。贡茶不仅关乎宫廷生活,也对社会经济有重要的影响。历代地方官员为了迎合宫廷,费尽心思培育新的品种,改进制作工艺,逐步形成了国内相对统一又各具地方特色的贡茶体系,推动着中国茶叶不断向前进步,也在很大程度上推动着地方经济的发展,形成了延续至今的几大产茶区。贡茶文化作为中国茶文化的一个重要组成部分,对现代中国茶文化有着深远的影响。

一、何为贡茶?

我国茶叶生产历史悠久,是世界主要的产茶国之一。陆羽认为茶始于神农,虽然关于中国茶叶起源的最终时间至今尚有争论,但秦汉之前四川地区早已经有茶叶种植的历史是明确的。其后,茶叶逐渐从巴蜀地区传播到全国。

贡赋是中国古代社会中重要的国家制度之一,“国家权力对不同领土区域的控制,伴随着朝廷对版图内地方之间贡赋体系的建立,这个贡赋体系的架构与运行方式,体现了统治机构逐步建立的逻辑。”在中国古代,有“九贡”之制,九贡即祀贡、嫔贡、器贡、历贡、材贡、货贡、服贡、游贡、物贡。其中的“物贡”一类,专指地方向中央进献的土产实物。《钦定文献通考》中有“臣等谨按马端临做土贡考,谓古之土贡,即在赋税之中犹当其租入云耳。”茶叶作为重要的地方特产,一直都是“物贡”中重要的一类。关于贡茶的起源,现今见于确切文字记载的是晋代学者常遂的《华阳国志·巴志》,周武王灭商后,巴蜀部落“鱼铁盐铜,丹漆茶密……皆纳贡之……园有芳蒻香茗”。这里的“香茗”即茶叶。同时,作为一种赋税形式,贡茶也是政治上君臣关系确立的一种表现形式,是特定历史阶段所具有的一种文化现象。如五代时,“江南国主李璟遣其臣伪翰林学士户部侍郎钟谟等,奉表来上叙,原以大国称臣纳贡之意,仍进……茶茗药物等”。现存文献中最早有具体数字的贡茶记载出现于宋徽宗政和六年(1116)寇宗奭所著《本草衍义》中,“东晋元帝时,温峤官于宣城,上表贡茶叶一千斤,贡芽三百斤”。其后,贡茶数量逐渐增加,贡茶的品类和区域不断扩大。到唐代时,中国的贡茶制度最终确定下来。

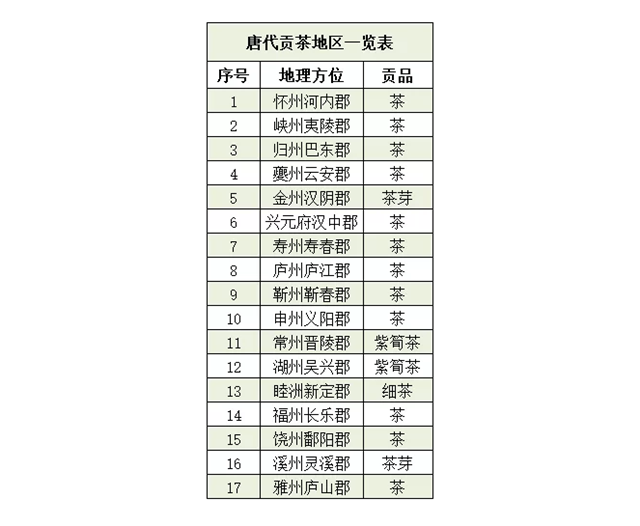

唐代贡茶

唐代是中国古代贡茶制度最终形成时期,此后历代相沿,直至封建专制制度终结。唐代的贡茶有两种形式,一是选择茶叶品质优异的州定额纳贡,主要有常州阳羡茶、舒州天柱茶、湖州顾渚紫笋茶、睦洲鸠坑茶、宣州鸦山茶、饶州浮梁茶、溪州灵溪茶、峡州碧涧茶、荆州团黄茶、雅州蒙顶茶、福州方山露芽等二十多个州的名茶。唐代湖州太守裴汶在其所著《茶述》中对唐代的贡茶进行了一番点评,“今宇内为土贡实众,而顾渚、蕲阳、蒙山为上,其次则寿阳、义兴、碧涧、邕湖、衡山,最下为鄱阳、浮梁。”在《新唐书·地理志》中记载了唐代贡茶的区域,见下表。

除了地方纳贡外,唐朝政府还在一些名茶的重点产区设置贡茶院,其中最主要的是在湖州长兴顾渚山设立的贡茶院。此处茶树生长环境优越,水路交通便利,适宜建立茶叶加工厂。唐代的贡茶院由中央政府派官员直接管理,“刺史主之,观察使总之”。茶园雇用由政府控制的茶农种植、采摘、制做贡茶。唐代贡茶院规模巨大,最鼎盛时有“工匠千余人,役工三万人”。诗人李郢在《茶山贡焙歌》中所描绘:”春风三月贡茶时,尽逐红旗到山里。焙中清晓朱门开,筐箱渐见新茶来。凌烟触露不停采,官家赤印连贴催。……研膏架动声如雷,茶成拜表奏天子。万人争看春山摧,驿骑鞭声砉流电。夜半催夫谁复见?十日王程路四千,到时须及清明宴。”诗歌抨击了贡茶给地方带来的沉重负担,也刻画、记录了唐代贡茶院的制茶过程和兴盛场面。

宋元贡茶

宋代的贡茶制度在沿袭唐代的基础上有了很大变化,随着顾渚山贡茶院的衰落,北宋政府在福建建安设立贡茶园,专门负责宫廷饮茶的供给。宋代学者赵汝砺在《北苑别录》记载:“建安之东三十里,有山曰凤凰,其下直北苑,旁联诸焙。厥土赤壤,厥茶惟上上。太平兴国中,初为御焙。庆历中,漕台益重其事,品数日增,制度日精,厥今茶自北苑者,独冠天下。”相较于唐代的贡茶院,宋代的贡茶园规模更加庞大,形成了“独冠天下”的贡茶。

在贡茶数量上,宋代贡茶园也远超前代。熊蕃在《宣和北苑贡茶录》中记载:“太平兴国初,贡五十片……累增至元符,以片记者一万八千,视初已加数倍,而尤未盛,今则为四万七千一百片有奇矣。”宋代北苑茶园不仅茶产量巨大,且从制作工艺,外部包装、保存方面,都比前代有了很大的进步。宋徽宗在《大观茶论》中这样描述北苑的贡茶:“本朝之兴,岁修建溪之贡,龙团凤饼,甲于天下。而壑源之品,亦自此而盛,延及于今。百废俱举,海内晏然。……近岁以来,采摘之精,制做之工,品第之盛,烹点之妙,莫不盛造其极。”达到了“草木之灵者,亦得以尽其用矣”的境界。元代的贡茶仍以建安的皇家茶园为主,规模相对小于宋代。除沿袭宋代在北苑德御茶园之外,元官府还在武夷的四曲溪畔开设新的御茶园,扩大了御茶的生产区域。“元大德间,浙江行省平章高兴始采制充贡,创御茶园于四曲,建第一春殿,清神堂,焙芳、浮光、燕宾、宜寂四亭。门曰仁风,井曰通仙,桥曰碧云。”宋元时期完备的贡茶园制度为明清时期贡茶制度的发展和完善奠定了良好的基础。

宋元时期除了贡茶园外,一些产茶地区也会向朝廷进贡一定数量的贡茶,这些产茶区域多数在唐代就已经贡茶。在《宋史·地理志》中记载当时贡茶的地区有:淮南东西路、南康军、广德军、江陵府、潭州、荆湖南北路、建宁府、南剑州、雅州、兴元府等,基本上囊括了当时重要的产茶区。

明清贡茶

明代,贡茶的数量急剧上升,除了规模较小的几个皇家茶园外,贡茶主要依靠5个主产茶省的进贡。明太祖时,全国的贡茶数额分配“南直隶500斤,江西405斤,湖广200斤,浙江520斤,福建2350斤。”其品种也不断发生变化,散茶取代原来宋元时期的“龙团凤饼”,成为贡茶的主体,“历代贡茶皆以建宁为上,有龙团、凤团、石乳、滴乳、绿昌明、头骨、次骨、末骨、京珽等名。而密云龙品最高,皆碾末做饼。至明朝,始用芽茶,曰探春、曰先春、曰次春、曰紫笋及荐新等号,而龙凤团皆废矣,则福茶固甲于天下也。”从明代开始,贡茶主要以散茶为主,这种散茶的流行也带动了饮茶方式的变化。

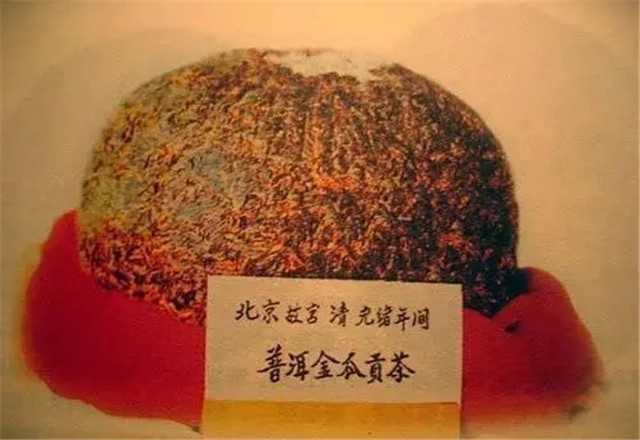

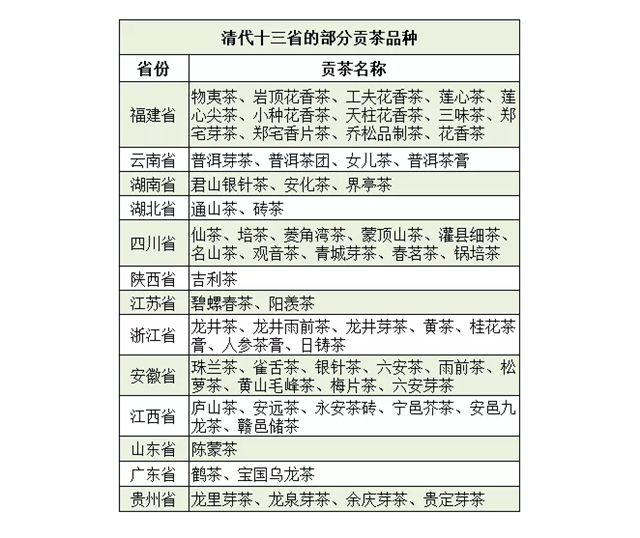

清代承袭了明代的贡茶制度,并在其基础上扩大了贡茶区域,贡茶数量和品种也增加很多。清代的贡茶省份由明代的五省扩展到十三个省,品种也大量增加,基本囊括了主要的茶叶品类,其规模和数量也远超前代。从进贡时间上看,清代贡茶的品类基本涵盖了清代主产茶区的茶叶品种,具有数量大、品类全的特点,这种特点贯穿清王朝的始终。诸如龙井茶、武夷岩茶和六安茶等,这些茶品基本上在前代也是重要的贡茶品类,在清代,其进贡从清初一直延续到清末。也有一些贡茶品类是从某一朝开始进贡并延续到了清末。如普洱茶,大量的进贡是从雍正时期开始,一直延续到清末。还有一些茶叶品种,由于战乱或其他客观原因,在某短时间曾停止进贡,如六安茶在太平天国运动时,就曾数年未贡。此外,一些茶叶由于各类原因,进贡到宫廷的时间较短,如日铸茶,从《宫中进单》来看,其记载非常少,由此推断其进贡的次数相对有限,时间较短。从贡茶地域上看,清代贡茶的产地由明代的五省扩展到清代的十三省,将清代几乎所有的产茶省份纳入其中,特别是偏远的云南、贵州和前代并不进贡的山东、陕西等,在清代都成为重要的贡茶省份。究其原因,一是清朝统治区域的扩大,通过改土归流等措施将云贵边区纳入到清王朝的直接管辖范围内,使得诸如普洱茶等茶叶品种成为清代贡茶的重要组成部分。二是清代全国经济更为一体化,不同地域间的茶叶贸易量不断扩大,进而衍生出一些新的贡茶品种,如山东地区,在清代开始移植、培育相关的茶叶品种,并出现了陈蒙茶这一贡茶品种。

作为中国最后一个封建王朝,清代的贡茶制度更加完备,不论是采买、包装、运输还是接收,清代形成了一套完备的制度体系,这些制度环环相扣,保证了清代贡茶的正常供应。清代贡茶涉及的部门不仅包括各地方政府官员、茶农,还包括到中央的礼部、户部、奏事处、茶库、茶房等机构。在贡茶的征缴、解运、接收过程中,各个部门分工明确、职责清晰,这种完备的体系超过了以往任何一个朝代,成为清代进贡体系的一个重要组成部分。

由于茶叶的特殊性,年代久远的贡茶我们无法见到。目前我们所见的到的贡茶文物基本上都保存于故宫博物院,其品类包含清代十三省进贡的各类茶叶品种。这些贡茶虽然历经岁月的洗礼,依旧保存完好,特别是很多放置在锡瓶、银瓶内的茶叶,至今尚未开封,保存了清代贡茶的原貌。这些贡茶文物成为我们今天认识和研究贡茶文化最重要的文物载体,也成为中国茶文化重要的实物见证。清代十三省的部分贡茶品种,根据中国第一历史档案馆藏《宫中进单》整理,见下表。

第二章节

贡茶的历史影响

中国古代数量庞大的贡茶,影响着社会的各个方面。在一定程度上,庞大数量的贡茶使产茶区的经济走向单一化,而且对质量的高要求也对茶农造成了很大的负担,甚至导致家破人亡,同时,对茶叶的高要求也推动了质量的提升,大量新的茶叶品种出现,又拓展了茶农的经济来源,丰富了茶叶文化的内涵。由于宫廷的生活方式影响着当时社会的生活风尚,推动了中国茶文化的发展。

贡茶之弊

庞大的贡茶数量,对于贡茶地方的官员和百姓来说,其负担是可想而知的。正如明代正德年间的官员曹琥列举了贡茶所带来的五大弊端,“有芽茶之征,有细茶之征,始于方春,屹于首夏,官校临门,急如星火,农夫蚕妇,各失其业……及归之官,又拣择去取,十不中一,遂使射利之家,先期采集,坐索高价……又官校乘机私买贷卖,遂使朝夕盐米小民,相戒不敢入市。”这种繁重的贡茶任务,使得茶农承受着沉重的负担。许多地方不得不放弃许多原来的产业而改种茶叶,这样一来生产的单一化,使得百姓难以承受天灾带来的危机,一遇荒年,则百姓衣食无着。在征缴贡茶的过程中,一些官员营私舞弊、低价强买的现象时有发生,且在贡茶的运输过程中各种耗费都被均摊在了茶农的身上,更加重茶农的负担。由于贡茶带来了各类社会问题,使得当时的政府不得不采取一些措施稳定贡茶区的经济和社会环境,保障茶农的基本利益。

清人陈章在《采茶歌》中记述了贡茶给茶农带来的沉重负担,“催贡文移下官府,哪管山茶芽未吐。焙成粒粒比莲心,谁知侬比莲心苦。”庞大的贡茶数量,且对贡茶的采摘时间和质量的严格要求,使得产茶区的茶农疲于应对。清人释超全在《武夷茶歌》中有这样描述采摘贡茶的辛苦:“往年荐新苦黄冠,遍采春芽三日内。搜尽深山粟粒空,官令禁绝民蒙惠。种茶辛苦甚种田,耘锄采摘与烘焙。谷雨期属处处忙,两旬昼夜眠飨废。道人山农难为粮,春作秋成如望岁。”从诗中我们可以看出种茶之苦甚于种田,茶农辛苦一年都难以解决温饱,以致乾隆在看到民间采办贡茶时,也少有地发出慨叹“敝衣粝食真不敷,龙团凤饼真无味”。

贡茶之利

虽然贡茶给产茶地方的百姓带来了沉重的负担,但由于贡茶所带来的经济效益也是不能忽视的。各个地方官为了迎合宫廷,在茶叶的选材、包装、加工等方面都着实下了很多功夫。这种政府机构对茶叶的干预和引导作用,促进了茶产业的发展,在一定程度上推动了中国茶文化的发展。

贡茶扩大了茶叶产区。以清代为例,贡茶使茶叶培植技术在明代基础上得到了进一步的发展,形成了多个著名的产茶区,这些初具规模的产区对推动清代茶产业的发展有显著的拉动作用。如碧螺春,“洞庭东山碧螺峰石壁,岁产野茶……土人曰吓煞人香,康熙乙卯,车驾幸太湖,抚臣宋荦购此茶以进,上以其名不雅顺,题之曰‘碧螺春’,自是地方有司,岁必采办矣。”在碧螺春成为贡茶后,原本的“野茶”一跃而成为名茶,其主产区洞庭山产茶区的茶叶产量逐年递增,最多时达到4360斤,成为当地主要的经济来源之一。再如普洱茶在成为清宫贡茶以后,普洱地方“茶山极广,夷人管业。采摘烘培,制成圆饼,贩卖客商,官为收课,每年土贡,有团有膏。”“普茶名重天下,此滇之所以为产而资利赖者也。”使普洱茶成为当地主要的经济收入,并带动了周围商业的发展。再如松萝茶,清代“歙北擅茶茗之美,近山之民多业茶,茶时,虽妇女无自逸暇。歙之巨商,业盐而外唯茶。北达燕京,南极广、粤,获利颇赊,其茶统名松萝,而松萝实乃休山。匪隶歙境,且地面不过十余里,岁产不多,难供商贩。今所谓松萝,大概歙之北源茶也,其色味较松萝无所轩轾。”从记载中我们可以得出这样一个信息,即所产松萝茶数量是有限的,大量的北源茶冒充松萝在外经销,从侧面反映了松萝茶在当时社会的认可程度,这是贡茶免费的广告效应之一。在贡茶产区,一批著名的茶叶商号的出现,标志着该地区茶叶产业发展到一个新的高度。如清末盛产普洱茶的地方出现了雷永丰、裕兴祥、鼎春利、恒和元、庆盛元、大吉祥、谦益祥、瑞丰号、均义祥、复和园、同和祥、恒太祥、大有庆、利华茶庄等一批商号,每年在此加工的毛茶达到500吨以上,很大程度上促进了普洱地方社会经济的发展,成为当地主要的经济来源。

贡茶提高了茶叶的品质。宫廷对贡茶的要求非常严格,皇帝依据自己的口味对进贡的茶叶进行选择,这种有分别的接受,在很大程度上会影响采办贡茶的官员,地方官会根据皇帝的要求精选茶叶,甚至调整茶叶采摘的时间、加工的方法等,这种无形中的间接调控不同程度地提高了茶叶的品质。如蒙顶茶,“名山之茶美于蒙,蒙顶又美之上清峰……其茶,叶细而长,味甘而清,色黄而碧,酌杯中香云蒙覆其上,凝结不散,以其异,谓曰仙茶,每岁采办三百五十叶,天子郊天及太庙用之。”再如郑宅芽茶,“闽中兴化府城外郑氏宅,有茶二株,香美甲天下,虽武夷岩茶不及也,所产无几,邻近有茶十八株,味亦美,合二十株。有司先时使人谨伺之,烘焙如法,藉以数以充贡。间有烘焙不入选者,以飨大僚。”清人査慎行在《御赐武夷芽茶恭记》中有:“幔亭峰下御园旁,贡入春山采焙乡。曾自溪边寻粟芽,却从行头赐头纲。云蒸雨润成仙品,器洁泉清发异香。”除了精选茶叶之外,各地还在茶叶的加工等方面做足功夫。如湖南的安化茶在明代仅仅能加工成黑茶,但到清代经过茶农们的不懈努力,加工的安化红茶不仅成为贡茶,且名扬中外。乾隆在《观采茶做歌》中记述了龙井贡茶制作时的精细,“火前嫩,火后老。惟有骑火品最好。西湖龙井旧擅名,适来是一观其道。村男接踵下层椒,倾筐雀舌还鹰爪。地炉文火续续添,干釜柔风旋旋妙。慢妙细焙有次第,辛苦功夫殊不少。”正是在宫廷的干预下,贡茶地方官员和茶农精益求精的培育和制作茶叶,客观上促进了茶叶质量的提升,出现了一些影响至今的著名茶品。

贡茶带动了茶叶包装的进步。除了对茶叶本身的影响外,各个地方为迎合宫廷,在茶叶的包装等方面也不断提升。清代赵懿在《蒙顶茶说》中这样描述:“每贡仙茶,正片贮两银瓶,瓶制方,高四寸二分,宽四寸,陪茶两银瓶,菱角湾茶两银瓶,瓶制圆,如花瓶式,颗子茶,大小十八锡瓶。皆盛以木箱,黄签丹印封之。”从中我们可以看到,贡茶主要是用银瓶和锡瓶包装,特别是锡瓶,更是被广泛的使用,这主要是因为锡瓶的密封性好,可以长久保持茶叶的原味。现在故宫博物院现存的茶叶文物也基本上是用锡瓶包装的。这些贡茶文物基本沿袭了前代贡茶的包装风格,材质以银、锡为主,锡器采用铸、錾等工艺制作出各式各样的花纹图案,主要有龙凤纹、暗八仙纹、八宝纹、水仙纹及花鸟纹等,造型有如意云、花瓶等各式。容器外一般包有黄色的布套或者黄缎套。此外还有一些大的包装盒,将茶叶放置在其中,这些盒也基本上以黄色或明黄色为主,显示出皇家独有的特性。这些贡茶的包装很多至今沿用,对中国茶文化的发展有重要的影响。

总的来看,中国古代贡茶对茶产业的影响实际上是政府机构对茶业的干预和引导作用的结果,贡茶由民间到宫廷经历了一个对茶叶品质不断求精的过程。同时,在中国封建社会,皇权代表着一切,统治者的意识形态、文化传统、生活背景和审美情趣,决定了一个时代的产品特别是宫廷特殊消费品的品种和艺术风格。宫廷在对贡茶的评价、反馈和使用数量等都对茶叶生产技术和质量的提高带来了一个竞争和促进的机制。通过这样一种自上而下和自下而上双向交流,贡茶在保证宫廷使用的同时也提高了自身的品质,使其在市场上更具竞争力。

原标题:【古为今用】贡茶历史,被你忽视的营销资源!

注:内容来源中华合作时报·茶周刊,作者万秀锋,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除