“古六大茶山之首、千年茶马古镇、漫撒老街、石屏汉人、十万移民...”每每谈及古六大茶山,易武始终是一个隔不开的话题,数千年的茶史在此交融,上百年的茶品因它而生,这个有着太多的茶与故事。

古六大茶山专题第一篇,我们就从古易武的故事开始,聊聊那些被历史尘封的故事。

易武的茶山排位之谜

易武是傣语地名,意为美女蛇所在之地,位于勐腊县东北部,距景洪仅12km,易武是一座坐落在山脊之上的移民城市,也是云南现存古建筑较多、茶文化积淀较为丰厚的千年茶马古镇。

早在唐朝时期,易武(时称“利润城”)就在南诏银生节度使的管辖之下,属于产茶的“银生城界诸山”的范围,李石的续博物志亦有记载“茶出银生诸山,西番之用普茶,已自唐时。”表明早在大唐时期,易武茶区就已在产茶。

傣历932年(公元1570年),宣慰使司首领“召应勐”将辖区划分为12个承担贡赋的行政单位,其中易武与倚邦、整董(今属江城)同属于一个版纳,隶属于车里宣慰使司。傣语称这12个版纳为西双版纳,这一名称也一直沿用至今。

而说到易武的历史,不得不提的就是其古六大茶山之首的地位,云南茶山林立,以澜沧江为界,业内曾对云南著名茶山进行分类,分别为“江内六大茶山”以及“江外六大茶山”,“江”即横跨普洱茶核心产区的澜沧江。江外六大茶山,也叫“新六大茶山”,是近些年来传播较广的新兴山头,分别是布朗、巴达、勐宋、景迈、南糯、南峤。

而江内六大茶山则兴盛于明清时期,被称为“古六大茶山”,在不同的历史时期亦有不同的说法,如今所称的古六大茶山,是按1957年西双版纳州政府组织,由云南省农科院茶叶研究所第一任所长蒋铨带队,对六大茶山进行实地考察并根据当时现存的茶山范围、茶园面积、茶叶产量,最后得出六大茶山分别是易武、倚邦、莽枝、攸乐、蛮砖、革登,这也是如今茶界的主流看法。

(注1:古六大茶山的具体指代,还有以下3种说法,第一种是攸乐、革登、倚邦、莽枝、蛮砖、曼撒;第二种是倚邦、架布、山習崆、蛮砖、革登、易武;第三种是曼松、曼拱、蛮砖、易武、牛滚塘半山、曼腊半山、攸乐。)

(注2:由于旧茶山的衰落,新茶山的崛起,以及行业的细分发展,新老六大茶山的说法都不再经常被人说起,还有人将产茶较少的倚邦,蛮砖与易武合并,统称大易武产区。发展到今天的易武茶山,实际上还包括一些位于古六大茶山的东部,毗邻老挝的产茶区,如曼撒茶山、曼腊茶山,现存的古茶园共计7000多亩。)

20世纪50年代时,无论是茶山范围还是产茶量上,易武都稳居第一,因而在古六大茶山中位列榜首,另外,除攸乐茶山现属景洪市管辖外,其他5座均隶属勐腊县,其中倚邦、蛮砖、革登、莽枝均在象明彝族乡境内,而当年那条标志性的易武青石板街,如今是勐腊县易武镇政府所在地。

有趣的是,在道光年间以前的文献上,六大茶山中是没有易武的,如较早记载六大茶山的《滇海虞衡志》:出普洱所属的六大茶山,一日攸乐,二日革登,三日倚邦,四日莽枝,五日蛮砖,六曰漫撒。”此前还有说法认为漫撒是易武的古称,其实这一说法是有误的。

到了道光年间,《普洱府志》里的六大茶山,依然是只有漫撒,而无易武。直到光绪年间的《普洱府志》,才把漫撒改换成了易武。从漫撒到易武,背后隐藏的是一段是明清年间百万汉族移民进入云南的变迁史。

古易武的繁荣与落幕

易武的繁荣始于清朝的普洱贡茶,罗养儒《纪我所知集》中记载:“论云南贡茶入帝廷,是自康熙朝始(公元1662年),云南督抚派员支库款,采买普洱茶5担运送到京,供内廷作饮。至此,遂成定例,按年进贡一次。”

雍正七年(1729年),清政府在易武设置“钱粮茶务军功司”,专门管理茶叶和粮食的购销,并把易武定为贡茶采办地;改土归流时,又设设易武土把总,管理曼撒、易武两大茶山。“伍乍虎从征普思夷匪,以功授土把总世职”,当时将易武单独列为一个版纳。

乾隆三十年(1765)年,漫撒被纳入贡茶行列后,曾闹起过严重的匪患,导致漫撒本地的百姓奔散逃离,土司为了完成贡茶任务,破例招纳汉人进入,后来随着大批汉人“奔茶山”,漫撒逐渐人满为患,人们便移居易武,在这一过程中,易武周围的土地山坡,很多都被开辟种茶。

在众多移民而来的汉人中,石屏商人扮演了很重要的角色,为了长期经营,许多人举家迁入,从此定居在雨林深处,其中就有同庆号创始人刘汉成,车顺号创始人车顺来,同興号创始人向质卿,同昌号创始人黄锦堂等等,经过数十年的经营,石屏人才在易武建立了一座前所未有的汉人移民城市——镇越。

不过,此时的易武,实力远不如曼撒,尤其是当时的曼撒老街,茶庄茶号遍布,茶商行旅络绎不绝,可惜清朝同治年间至光绪年间,曼撒老街连续发生了三次规模很大的火灾,那时候的房屋主体皆为木制,最怕“走水”。曼撒老街走向了设落后,商业重心也开始朝易武转移,渐渐地,易武以后起之秀的姿态取代了漫撒茶山的地位,也在古六大茶山中拥有了姓名。

清道光十三年(1839年),易武古镇进士车顺来上供自家所制易武茶,龙颜大悦的道光帝遂书“瑞贡天朝”四字,并命官员监制牌匾,赐予车顺号茶庄,与之并称的则是宋聘号、福元昌号、同兴号和同庆号等著名茶号。

清代中期以后,随着茶庄、茶商的不断发展,易武逐渐成为了茶叶生产、交易中心,最先形成了集种植、生产、贸易于一体的西双版纳普洱茶产销中心,镇上的常驻居民也近万人。

在普洱茶生产繁荣的同时,易武镇的建设也迅速发展起来,古镇里最出名的莫过于那条易武老街,这条大路形似马鞍,顺山坡而建,路面则完全用青石板铺设,当地两旁,茶庄,商铺,住宅密集,还有许多庙宇、会馆、学校,当年的易武街,也成为如今易武镇的代名词。

后来,介于易武的强势崛起,茶马古道也用青石块从思茅铺到了易武街,易武与内地的来往交流也更加便利,成为了远近闻名的商业重镇,这里白天驮运茶叶的骡马充塞街道,入夜客栈人满,赶马人的帐篷架到了山坡上,呈现出前所未有的繁荣景象,遗憾的是,这已是古易武最后的辉煌。

20世纪30年代后期,法国人禁止普洱茶运往老挝、越南销售,掐断了易武的大动脉,而后太平洋战争爆发,缅甸沦陷,要道被毁,瘟疫横行,货币混乱,通货膨胀,茶庄歇业,茶厂停摆,茶园荒废,再加上49年国民党残军溃退至金三角地区前,在易武放的那把大火,昔日繁荣的易武极速衰亡。

随着岁月的流逝,易武街的各种建筑也逐渐破损,尤其是在“文革”中,破四旧造成的严重人为破坏严重。昔日香火旺盛的关帝庙,曾为商业中心的石屏会馆,如今都只留少量破旧建筑,颓立在易武小学大门左侧;那些具有内地汉族民居建筑风格的百年老宅,建国时尚存300多户,现在只剩下50多户;昔日名扬四海的茶庄老宅,也仅存同兴号、同昌号、福元昌、迎春号、守兴昌、车顺号6家。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。古易武的时代虽以落幕,新的故事已然书写,小微产区风,茶地高杆热,易武正在以一种年轻的姿态归来,敬请期待下篇——新易武:七村八寨各自为战,茶地秘境层出不穷。

每一次提到易武复兴的时候,都不得不从1994年开始。但这是一个回避不开的时间点,除了百年之前的那些辉煌岁月,易武回到整个普洱世界当中,也正是从这个时候开始。

那一年,一个名叫吕礼臻的台湾人走进了易武,带着一群台湾人。我们很难想象,在那个时代的交通状况下,从台湾来到易武会需要乘坐多少种交通工具,又需要花费多少时间。但毫无疑问的是,即便是在没有政策壁垒和时间耽误的前提下,这也是一个需要花费数日甚至到十天才能完成的目标。

现在看来,这样的艰难历程充满了仪式感——正是这次从台湾茶人开始的易武之行,打开了整个当代普洱茶史上的尤其璀璨的一幕。

易武复兴,对于整个世界的普洱茶领域来说,这可以媲美文艺复兴对于文化领域的贡献。也正是从这个时候开始,普洱茶这个犹如潘多拉魔盒中释放出的精灵,开始出现在整个市场上,出现在我们的生活里——很客观地说,这对于家装行业亦有巨大的贡献——在此之后,家庭装修的时候,加装一个茶室开始进入到中产阶级们的菜单当中,而充满中式意味的茶桌和圈椅则成为茶室中的必备品。

写到这里,我想不得不解释一下关于这里易武的概念:我们在这里描述的易武,并非仅仅只是指的易武镇为核心的七村八寨。而是说的整个古六大茶山区域,从广义上,这里被称为易武茶区。再具体一些,是说的曼撒、倚邦、攸乐、革登、蛮砖、莽枝共六个区域,这里也是历史上传统的普洱茶最核心产区。

这些都是现在的常识,而对于1994年之前来说,却都仅仅只是存于故纸堆上的油墨或者铅字,甚至还未被人找出来。吕礼臻们来到这里寻找普洱茶的缘由,也仅仅只是因为流传于台湾普洱茶圈的宋聘、福元昌、同庆、同兴……这些号级茶都来源于易武。所以他们来到易武,究其本质来说也是属于粉丝的朝圣之路。这个因为品饮经验而开启的旅程,最后却开启了一段普洱茶伟大的历史。

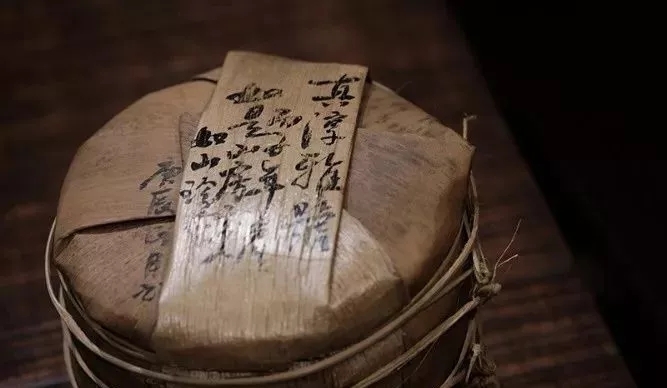

关于吕礼臻们在易武的经历,在很多文章中都有描述,在此也不多做赘述。这里需要说的是就在当年,吕礼臻先生遇到了当时还在坚持做普洱茶的易武乡老乡长张毅先生,1995年,以传统的手工石磨压制工艺的“真淳雅号”由张毅开始压制。

如果说,我们以吕礼臻到访易武作为易武复兴的标志性事件,那么,1995年的“真淳雅号”则是易武复兴的标志性产品。多年之后,有香港着名茶人是这样描述这款茶的:“重新开启了普洱以古董茶为蓝图,私人定制复刻新茶的新世代。”

此言也并非夸张。无论是“私人作坊生产”,还是“手工石磨压制的传统工艺”,还是“古树茶的原料”,这些举动在当时还普遍以国营大厂工业化生产的90年代,都堪称划时代。可以说,从这一年开始,习惯了国营大厂产品的喝茶人重拾了建国前,用一流的原料,传统的工艺,制作力所能及中最优质的普洱茶这样一种制茶理念。最关键的是,在这饼茶后,更多人知道了易武,对不起,准确的描述是重新知道了易武。

作为当年最负盛名的贡茶发源地,易武原本是辉煌的。“清朝早期,清政府云贵总督鄂尔泰在云南设立普洱府下设茶叶局,通过考察比较,认为易武百里正山的海拔、空气、温度、湿度、土壤等地质环境是最适合种植茶叶的。于是,在把易武原有的数百年的古乔木茶树保护起来,列为贡茶,仅供皇宫品茗,还召集顶级茶农和茶叶专家到易武种植普洱茶树,形成‘十万茶农进易武’的壮举。”清道光十八年(1839年),道光皇帝御赐给贡茶的进士车顺来“瑞贡天朝”匾额。

1845年,普洱府为了方便贡茶,用官银修了一条宽六尺、长240公里的石板道,从易武经倚邦一直铺到普洱,这就是闻名遐迩的“茶马古道”。一时间易武地区商贾云集,马帮塞途,成为普洱府六大茶山中最大的制茶中心和贸易集散中心。那时易武闻名中外的大茶号就有20多家,其中一些大茶号在香港、泰国、越南等海外建有商号。

随着时光流逝,易武渐渐没落,而上个世纪70年代的一场大火,更是烧毁了老街上不少商号,关于老茶号的不少资料,也在那场大火中变为飞灰。1994年,易武重新回到了我们的视线。正如文艺复兴历经了两百年一样,易武复兴也并不仅仅是一蹴而就,这同样是一个历经了十数年时间的过程。

在我们刚刚提到“真淳雅号”的时候,有一个名字一直都在其中——张毅。他的名字是书写易武复兴史、乃至普洱茶史,都不可回避的。张毅生于1941年,曾任易武乡乡长,而他对普洱茶传统制作技艺的重新发掘与梳理,则更早一些。

从搜集制作七子饼普洱茶的各种传统工具,到向老一辈健在的传统制茶老师傅们、茶庄庄主或传人请教,深入各古茶山、村寨实地考察,收集人文历史资料进行研究,获得了许多珍贵的口述实录。这也是当年吕礼臻选择找张毅合作“真淳雅号”的原因——他是足够了解易武茶传统制作工艺的人。

1996年张毅退休后,把全部精力投入到了做茶实践上面。1998年他创办了“顺时兴”茶庄,香港的一位茶商知道这一消息后,把他该年生产的春茶全部买下,协议签下后,张毅也不负厚望,用心挑选百年以上贡茶园古树春尖做原料,并以传统制茶手艺压制。这就是今天江湖上已经成为传奇的——1998年易武顺时兴号(春尖)。

香港客商对此茶的评价是:“这就是我要找的普洱茶,犹如当年的贡茶一样,茶饼银毫显露、条索均匀、饼形周正、压制的松紧也很适度。”第一批的“98易武顺时兴号(春尖)”,因为产量极少,只知在当年香港的卖价就已极高,很多人打听未果,想来某些定藏于港台资深藏家手中,现在更是少有人喝到。

在这之后,张毅毫无保留地把这套他从易武老茶庄老师傅那里收集整理,并归纳出来的传统工艺传授给了易武、象明、景洪、勐连等其他地区从事及喜欢制作普洱茶的人员,使传统技术迅速普及,有资料显示,之后几年古六大茶山以传统工艺制作普洱茶的大小厂家发展到了100余家,更带动了整个地区产业的发展。

这是易武复兴的重要基础,也正是在这样的技术基础之上,易武才得以如此迅速的恢复了它原本的辉煌。在此之后,随着市场对于易武认知的更深入,传奇性易武普洱茶产品亦开始愈发层出不穷,1999年陈世怀先生、太俊林先生成立的昌泰茶行出品的99易昌号,同年广东茶商叶柄怀订制的易武春秋料制成的99绿大树等等,都是市场基于对易武的理解逐渐深入,开始生产出的易武产品。

写到这里,我们必须要说明的是,在那个时代,普洱茶的很多概念并不算完善,大多数基础概念只是基于当年的四大国营普洱茶厂的生产经验,台地茶和古树茶的概念、采摘标准的概念、炒制工艺的概念、陈化时间的概念。那个时代,甚至连干仓和湿仓的概念都还没清晰。

正是因为这些概念在那个年代并不算清晰,而易武制茶工艺又断代了很多年,所以在那些年代制作这些茶的时候,并不算尽善尽美。在这点上,吕礼臻先生就毫不讳言的说,“其实用现在的标准再回看当年刚刚做出来的‘真淳雅号’,很多细节还是达不到要求。”

但不可否认的是,如果没有这样的开始,易武的普洱就永远不会有后续的发展。这一步,是易武茶的一小步,却是普洱茶的一大步。2000年之后,越来越多的茶商或者企业进入到易武,随着整个行业经验的升级,刚刚我们描述的那些概念缺失逐渐开始补齐,最重要的是,在这个阶段,更是开始形成了对于未来的易武最重要的区域概念。麻黑、落水洞、刮风寨……等等名字在茶商和茶人口中开始传播,大家对于原料的理解,也开始有了越来越清晰的认识。

在这里,我们将1994年到2004年这十年,定义为易武复兴的十年,也正是这十年中构建出的产品、概念、认知、体系,带给我们现在对于易武认知的基础,以及易武茶的市场基础。但不可否认的是,这十年仅仅也只是基础。

真正关于易武茶区的大体上完整概念的形成,其实时间要推移到2006年,在那一年,有一本名为《中国普洱茶古六大茶山》的着作出版,这本书是詹英佩女士从二十一世纪初开始,花了数年时间,经过十多次深入茶区,与易武乡及倚邦、攸乐、革登、蛮砖、莽枝古六大茶山的村民深入交流,将那些已经沉没在历史长河中的史海钩沉重新挖掘出来,最后完成了这本普洱茶史上的巨着。在这本书之后,关于古六大茶山的所有区域概念及老茶号概念,终于有了足够的理论基础。

而在詹英佩女士进入茶山的同时,另一位未来注定要和易武抵死缠绵的人也正行走在易武的各个小区域中——2005年,在经过对易武数年的考察之后,这位名叫郑少烘的男子成立了一家将自己产品定位为“纯正易武”的茶企,他为其取名为“岁月知味”。

那个时候,郑少烘并不知道自己能走多远,但他只知道,他的目标是让“岁月知味”这四个字,成为未来易武茶的代名词。为了这个目标,岁月知味用了十多年的时间深耕易武,而郑少烘先生则走遍了整个大易武茶区的各个细微产区,像个科研人员一般,研究透彻了易武茶的风土、原料、工艺、仓储。

正是因为这样的投入和执着,十多年后,岁月知味成为了为易武茶的先行者、探索者和标准构建者。而为了对之前易武复兴时代那些先行者表达敬意,岁月知味在2019年推出年度主题产品——“致敬易武·复兴之光”。

这是对这片土地的敬意,也是对那些曾经奋斗在这片土地上的人的敬意,更是对易武复兴时代的产品的敬意。正是因为这每一点星星之火,最后才汇聚成为了这样的复兴之光。

最近火爆的国宝贡使得大益藏家们将注意力都转移到国宝贡所对应的产区——易武茶区身上。同时一些传奇易武老茶也成为大家交流的话题,当我看到许多人开始将国宝贡与宋聘号、大红印这些传奇茶做比对,于是便萌生出一个想法。通过讲述这些传奇易武茶的故事来探讨国宝贡的未来。

虽说现在班章的名气略胜易武,但论历史的底蕴,易武是班章策马狂追也无法企及的存在。除此之外,那些现存于世,年份超过百年老茶几乎又是清一色易武茶,这些茶虽无论是物质层面还是精神层面都可以算做是一笔巨大的财富,但也给后来者很大的压力,想要打造一款传世之作,首先就要同这些传奇茶进行跨越时空的比拼,这对茶商做茶的要求之高非常人所能理解。

图片来源:仕宏拍賣

2018年11月23-26日的东京中央香港5周年秋季拍卖会上一筒“百年蓝票宋聘号”,最后以1332.8万港元成交,刷新了普洱茶的拍卖纪录,作为古六大茶山之一的易武也随之成为近几年藏家们最关注的产区之一。

图片LOT1128落槌瞬间

图片Lot1128百年蓝票宋聘号成交价:HK$13,328,000

蓝标宋聘号之所以能够拍出如此天价,除了茶本身卓越的品质之外,更关键的是宋聘号曾经承办过贡茶的差事,其所出产的普洱茶之优秀,为当时的茶人所称道。据现代人考证,宋聘号,始创于清朝光绪六年(公元1880年),以生产大量优质普洱茶而闻名。民国初年与在易武同为石屏的乾利贞商号联姻,双方茶庄合并,合并后又称“乾利贞宋聘号”。而后扩大经营规模,生产量在业内一直遥遥领先,并在香港设立分公司负责对海外销售普洱茶,成为当时易武镇最有名气的茶庄,时人称“茶王宋聘”。

蓝标宋聘号其作为易武茶的典范,其在多年陈化后所表现出来浓郁的药香以及清爽的樟香是现在品评易武老茶好坏的重要指标之一。除此之外,其原料的选取以及茶饼的紧密程度也成为现代易武茶重要的参照对象。可以很负责的说,蓝标宋聘号其价值早已超越了茶本身。

图片来源:仕宏拍賣

在对蓝标宋聘号有了一定了解后,回过头再来看大益国宝贡,首先在选料上大益集团秉承了易武贡茶精益求精的精神,而且也是在积累了充分的技术储备后,才打造的这款产品。来自于大易武茶区的曼松料保证了国宝贡的卓越品质,至于能否与当年的蓝标宋聘号有着相同的味道,虽已不可考。

但依旧可以通过后期的转化加以验证,比如说五年后其能否具有浓郁的药香,十年后药香的浓郁程度能够到达什么样的程度,在口感上能否秉承相同的风格。如果在各个方面均能从形似跨越到神似,那么国宝贡毫无疑问会成为本世纪初最具代表性的易武茶。倘若没有是风格上的各有千秋还是细节上的略有不及,那么国宝贡就会成为本世纪初传奇易武茶之一。

蓝票宋聘号图片来源:仕宏拍賣

无论是前者还是后者,都要求一件事,那就是等待。现在有不少藏家处于观望态度,其想法也不难理解,让别人先入,如果国宝贡在后期的转化能够比肩蓝标宋聘号这样的存在,到时候再入也不迟。这里我想泼点冷水,正因为现在不少人处于观望状态,所以在市场上才能够收到相应的货物。倘若过几年国宝贡真到了与蓝标宋聘号并驾齐驱的程度,要么有钱也收不到货,要么大幅加价才能从急用钱的藏家那里收到货,这中间的得与失还请衡量好才是。

来源: 大益行情网

信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除