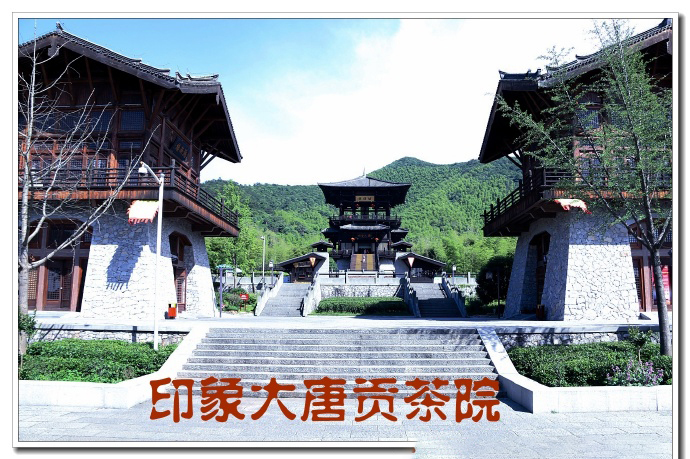

驻足浙江省湖州市长兴县太湖边的顾渚山下,抬眼望去是一望无垠的茶园。顺着蜿蜒的石径往上走,路边摩崖石刻林立,金沙泉水声潺潺。不一会儿,就登上了虎头岩。一座全木结构宫殿巍然屹立,“大唐贡茶院”几个鎏金大字十分醒目。贡茶院就隐匿在群山之中,周遭翠竹盈绿,这种绿沁人心脾,仿佛能闻得见绿滋滋的气息。层峦叠嶂,虚实变化的竹林群随风摇曳,在这个深秋愈发显得清幽宜人,有一种空灵的美。

大唐贡茶院始建于唐大历五年(770年),是中国历史上第一座专门为朝廷加工茶叶的皇家茶厂。其规模之大、历史之早、累贡之久,堪称世界之最,是我国茶文化的发祥地。大唐贡茶院是在皇家茶厂的原址上建造而成的皇家贡茶院,也是当年茶圣陆羽撰写《茶经》的地方。

据《茶经》记载:“浙西以湖州上,常州次,湖州生长城顾渚山谷。”相传陆羽来到顾渚山,得顾渚野茶原始林,在这里栽种了一片茶园开发紫笋茶,并获相配的金沙泉。亲自品第,他发现“紫者上,绿者次;笋者上,牙者次。”于是顾渚山的茶,也就有了正式称谓“紫笋茶”。唐代宗广德年间(763~764)选为贡茶,大历五年(770)创贡茶院,建中二年(781)扩建,并移吉祥寺匾来。清初方废贡茶事。陆羽留此制茶与研究,著《茶经》综论植、制、烹及泉,为科学名著,被后人尊为“茶圣”。紫笋茶这种茶叶,在古代只有皇家才可以饮用的。唐朝是中国茶文化发展的鼎盛时期,其间除了朝廷的提倡、社会经济的繁荣等因素外,陆羽及其《茶经》的影响,更居首功。宋嘉泰《吴兴志》引《统记》载::“长兴有贡茶院,在虎头岩后,曰顾渚。石斫射而左悬臼,或耕为园,或伐为炭,惟官山独深秀。归于顾渚源建草舍三十余间,自大历五年至贞元十六年于此造茶,急程递进,取清明到京”。又说:“袁高、李吉甫各有述。至贞元十七年(801年), 刺吏李词以院宇隘陋,造寺一所,移武康吉禅额置焉,以东廊三十间为贡茶院,两行置茶碓,又焙百余所,工匠千余人,引顾渚泉亘其间,烹蒸涤濯皆用之,非此水不能制也。”到了元代,贡茶院改为磨茶院,院址移至水口。如今,顾渚贡茶院虽废圮,但院址遗迹依然可辨。现其旁立碑,以告后人。

紫笋茶的飘香和好的自然环境,也引来了唐代许多文人墨客纷纷踏入此地,为的就是能品到一口好茶。紫笋茶,这个美丽的名字已经足以醉倒人了……

袁高说:“我来顾渚源,得与茶事亲。”李群玉认为:“顾渚与方山,谁人留品差?持瓯默吟味,摇膝空咨嗟。”皮日休赞曰:“生于顾渚山,老在漫石坞。语气为茶荈,衣香是烟雾。”郑谷则说:“茶香紫笋露,洲回白蘋风。”并且感叹于:“顾渚一瓯春有味,中林话旧亦潸然。”李洞则把好茶与好书相提并论:“兰台架列排书目,顾渚香浮瀹茗花。”诗僧皎然更叹此茶非同一般:“紫笋青芽谁得识,日暮采之长太息。”张文规得到湖州贡焙新茶面露喜色:“牡丹花笑金钿动,传奏吴兴紫笋来。”当白居易闻说湖州茶山境会羡慕之极道:“青娥递舞应争妙,紫笋齐尝各斗新。”于是又有了“茶香飘紫笋,脍缕落红鳞”的心得。

由于当时顾渚紫笋茶名声在外,使许多文人对之钟情有加,就连薛能在“溢目看风景,清怀啸月华”之时,也无忘“焰樵烹紫笋”。郑谷则以“西阁归何晚,东吴兴未穷。茶香紫笋露,洲回白蘋风”羡慕湖州友人能有一杯意犹未尽的好茶。而徐铉在和门下殷侍郎谈论顾渚紫笋茶时说:“碾后香弥远,烹来色更鲜”并遥想起用金沙泉水泡茶情景,乃吟出“正当钻柳火,遥想涌金泉。任道时新物,须依古法煎。轻瓯浮绿乳,孤灶散馀烟”的绝妙诗句。以致到宋元明清时,仍有大批文人墨客恋恋不舍顾渚紫笋茶的皇家韵味,赞美不绝。

大唐贡茶院由陆羽阁、吉祥寺、东廊、西廊四个部分组成。建筑绕遗址外为院,可绕行凭吊遐思,品味悠久茶事,内有三院,外院前街。此中院为主,西通清风楼及金沙泉,楼为历代刺史督办茶事暂住宴乐处,泉配茶上贡。东通林间野园,二门带阙意,点些许“贡”味。后院以展廊、栈桥围合大殿与月台,纪念吉祥寺。中院中心为陆羽阁,阁上层置陆羽塑像,下层及其暗夹层展示其生平与轶事及主要友人。以展示茶圣陆羽生平和《茶经》为主的陆羽阁,与供奉文殊菩萨的吉祥寺南北对望,贡茶院在苍松翠竹之中,更加昭示了“禅茶一味”之境界。陆羽阁四周没有白墙,悬空嵌着偌大的竹简,整部《茶经》刻在上面。相传陆羽24岁时,为避安禄山之乱,来到顾渚山实地考察。紫笋茶因他的推荐成为贡品,他也被后人尊称为“茶圣”。

这时,阁外惠风和畅,我站在陆羽像前,望着他凝视远山的神情,在清韵禅境中思念着陆羽《茶经》三卷,想象着他头戴斗笠,脚穿藤鞋,在山野中研究茶叶的情景……抚摸着比我还高的实木栏柱,历史的沧桑写在上面,然而丝毫没有老了容颜;望着周围群山,不觉神思游至深处。

一个保护完整的大唐贡茶院,为中国的茶文化史添上浓重的一笔,人们在青山古阁下寄情于禅茶的相思。在东廊,藏在翠竹松柏间的吉祥寺,仿佛在静听来者的脚步声。我品上一杯碧绿的紫笋茶,芽叶肥厚、颜色翠绿叶儿在茶盏中翻滚,片片起舞,一片茶叶的岁月在我的杯间徘徊踱步,完成华丽转身,禅味、茶味,交相合一,意味深长。于我这个好茶之人,遇见可心之茶,也算是不虚此行。

【摘自2016年2月第1期《吃茶去》杂志;作者:林丛中(浙江湖州),系浙江省作家协会会员】

贡茶,是中国历代各地方政府进贡给皇室的产品,自然是要往好、往精细的活儿里做。历经了千年发展,不少曾经的贡茶产区依然茶事繁荣。

今天给大家介绍一下,那些曾经是贡茶以及曾经鼎盛一时的贡茶园。

杭州西湖 老龙井御茶园

位于风景秀丽的西湖风景名胜区,座落于西湖龙井茶的发源地和核心茶区——龙井狮峰山麓。早在唐代陆羽所著的《茶经》中,就有关于杭州天竺寺和灵隐寺产茶的记载。

清代,康熙皇帝在杭州创设“行宫”,把龙井茶列为了贡茶。据说乾隆皇帝更钦点杭州狮峰山下胡公庙前的十八株茶树为“御茶”。如今老龙井御茶园已经成为杭州市重要的接待中心,接待过许多领导人和名人。

园内坐拥十八棵御茶、老龙井、宋广福院、宋梅、九溪源、胡公亭、辩才塔、狮峰山等历史人文资源;御茶楼、狮峰楼、龙井居、九溪源等建筑轮廓错落有致,造型古朴典雅,与自然环境相得益彰,辉映在青山幽谷之间。

四川雅安蒙顶山 皇茶园

蒙顶山是世界茶文明的发祥地,世界茶文化的发源地。由于蒙顶山的海拔高度、土壤、气候等最适合茶叶的生长,因此早在两千多年前的西汉时期,蒙顶山茶祖师吴理真开始在蒙顶山驯化栽种野生茶树,开始了人工种茶的历史。唐宋时期是蒙山茶的极盛时期。

从唐玄宗天宝元年(724年)被列为贡品,作为天子祭祀天地祖宗的专用品,一直沿袭到清代,历经一千二百多年而不间断。在民间,蒙山茶历来被看作祛疾去病的神来之物。因此,历史悠久的蒙顶茶被称为"仙茶",蒙顶山被誉为"仙茶故乡"。

蒙顶茶的声名远扬使之成为历代文人墨客吟颂的对象。在我国,赞茶的名联佳句首推以民谚方式流传甚广的"扬子江心水,蒙山顶上茶"。唐代大诗人白居易《琴茶》诗有"琴里知闻惟渌水,茶中故旧是蒙山"的吟唱。悠久的茶史形成了特色独具的蒙山茶文化。

福建建瓯市北苑御茶园

北苑之名始于五代。嘉靖《建宁府志》亦载:“龙启中(933~934)里人张廷晖以所居地宜茶,悉输之官,由是始有北苑之名。”张廷晖将凤凰山方园30里茶园献给闽王后,旋即被列为皇家御茶园,故又称北苑御茶园。

宋代是北苑贡茶发展最为鼎盛的时期。南宋淳熙十三年(1186)赵汝砺著《北苑别录》记载,北苑官焙共有茶园四十六所,占地三十余里。

为了迎合“高端人士”的口味,御茶园的制茶师傅们可谓是煞费苦心,开创了批批精制的贡茶,其中最具代表性的贡茶就是龙凤团茶。更有龙团胜雪——取茶芽中最嫩的一芽做成团茶,其奢靡程度可见一斑。

福建武夷山御茶园

武夷御茶园位于福建武夷山九曲溪的四曲溪畔,是元、明两代官府督制贡茶的地方。每年精制成龙凤团饼,直送当时京城(北京)。

据说御茶园刚刚建立时,盛极一时。园内还有一个“喊山台”,每年惊蛰时节,县令都要在此举行隆重的开山仪式,焚香跪拜,宣读祭文,然后隶卒鸣金击鼓,同时高喊“茶发芽了!茶发芽了!”才能开山采茶。

明代洪武二十四年 (1391年), 皇帝诏令不得辗揉“大小龙团”,按新的制作方法改制芽茶入贡。明代嘉靖三十六年(1557年),由于御茶园疏于管理,茶树枯衰,建筑失修,终成废墟。如今遗址尚在,并树有一碑,正面书“御茶园遗址”,以示纪念。

浙江长兴县 大唐贡茶院

大唐贡茶院位于浙江省长兴县顾渚山侧的虎头岩。始建于唐大历五年(770年)。它是督造唐代贡茶顾渚紫笋茶的场所,也可以说是有史可稽的中国历史上首座茶叶加工工场。

顾渚紫笋品质异佳,深得唐代上层社会的喜爱,因此吸引大量唐代“高端人士”在此举行茶会。白居易曾经受邀参加顾渚山境会庭举办的茶会,结果因为坠马损腰不能赴宴,为此,他十分惋惜。

如今大唐贡茶院虽为废圮,但院址遗迹依然可辨。政府在其旧址基础上建设了大唐贡茶院遗址,作为旅游景点接待游客。

大唐贡茶院的建筑风格以唐代为主,除了优美的风景之外,院内还有各类展览,解读着唐代茶文化与贡茶的历史。

云南宁洱县 困鹿山古茶园

普洱茶的生产历史非常久远,唐代称为“普茶”,清代时则被列为皇家贡茶。

据史料记载,清雍正七年公元1729年,困鹿山茶园被清政府定为皇家御用茶园。贡茶的采摘和制作均由官府派兵监制,秘而不宣,外人难以知晓贡茶制作方法,相传贡茶的加工程序特别繁复,要经过72道工序,加工周期最长达36天。

经考证,在海拔2271米,总面积达10122亩的困鹿山原始森林内,散落着各种类型、树龄久远的古茶树,是目前已发现的保存较好、仍有栽培价值的古茶园之一。随着普洱古树茶的兴起,每年困鹿山皇家古茶园也会“接待”不少外地茶商茶客。

来源:腾讯新闻客户端

如涉及版权问题请联系删除

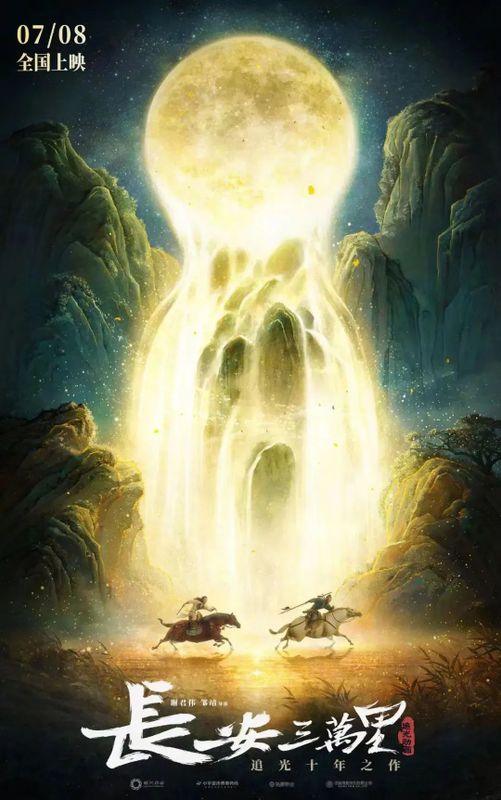

今年的暑期档电影,就跟眼下这天气一样火热,国产动画片《长安三万里》以13.2亿元排行票房第三,在豆瓣也以8.2分高居榜首。

这部电影讲述的安史之乱爆发后,吐蕃军队猛烈进攻西南。身为大唐节度使的高适因作战不利,使长安城陷入险境。困守孤城的高适与太监一起回忆起自己和李白的往事……

电影中,群星闪耀,除了李白、高适,还有杜甫、张旭、王维、王昌龄、李邕、岑参以及“乐圣”李龟年,名将哥舒翰、郭子仪等,全是大唐的顶流。全片共出现了48首唐诗,《将进酒》《别董大》《早发白帝城》等都是语文课本里必背的名篇。

唐代是诗歌的盛世,也是茶的盛世,像李白、杜甫、王维这些顶流大咖都有茶诗传世。

“诗仙”“诗圣”“诗佛”的茶诗

常闻玉泉山,山洞多乳窟。

仙鼠如白鸦,倒悬清溪月。

茗生此中石,玉泉流不歇。

根柯洒芳津,采服润肌骨。

丛老卷绿叶,枝枝相接连。

曝成仙人掌,似拍洪崖肩。

举世未见之,其名定谁传。

宗英乃禅伯,投赠有佳篇。

清镜烛无盐,顾惭西子妍。

朝坐有余兴,长吟播诸天。

——李白《答族侄僧中孚赠玉泉仙人掌茶》

“诗仙”李白的这首茶诗,被称为中国茶史上第一首咏茶诗,而李白为仙人掌茶打call,妥妥地蹭了一把名人的流量。当然了,李白《将进酒》里“古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名”用来形容茶亦无不可。

落日平台上,春风啜茗时。

石阑斜点笔,桐叶坐题诗。

翡翠鸣衣桁,蜻蜓立钓丝。

自今幽兴熟,来往亦无期。

——杜甫《重过何氏五首之三》

啜茗题诗,无不洋溢着浓浓的春日闲趣。杜甫这位多以忧国忧民面目出现的诗人也有闲情逸致的一面。

公门暇日少,穷巷故人稀。

偶值乘篮舆,非关避白衣。

不知炊黍谷,谁解扫荆扉。

君但倾茶碗,无妨骑马归。

——王维《酬严少尹徐舍人见过不遇》

宋代大文豪苏轼品评王维时说:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”王维的诗中有禅意,甚至连名和字合起来都暗含禅机——释家长者维摩诘,故有“诗佛”之别号。王维另有涉茶诗《赠吴官》,写的是茗粥。

这三位诗人的茶诗,这是大唐茶诗的“冰山一角”。据统计,《全唐诗》中共有187位诗人写过660多首茶诗(咏茶诗和涉茶诗)。其中,白居易最多,有64首。

从茶香四溢的唐诗里,我们也看见了一个茶的盛世。有唐一代,也创造了多项中华茶史之最,是中国茶文化的第一座高峰。

1

世界茶学开山之作

陆羽《茶经》

“自从陆羽生人间,人间相学事春茶。”

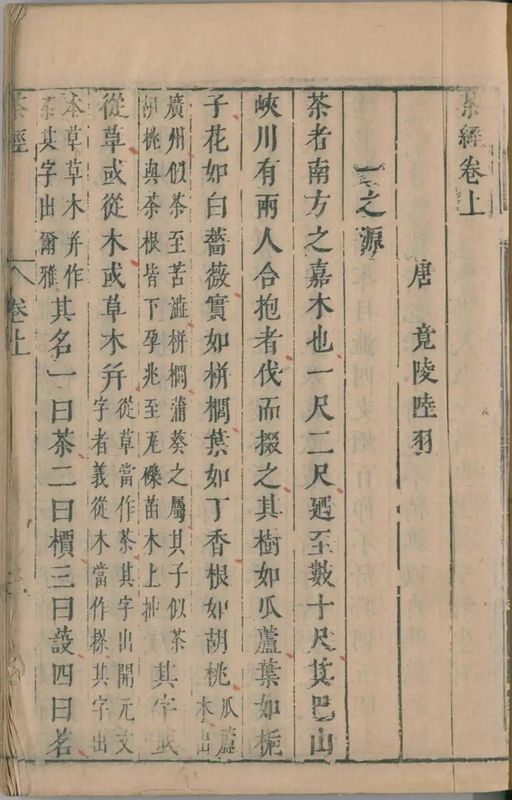

《茶经》是世界首部茶学专著,全书共三卷十章,对茶的起源、产区、采造、器具、煮制、品饮、礼仪、史料等方方面面都进行了系统而全面的梳理。

宋·百川学海本《茶经》是现存最早的《茶经》版本

《茶经》也让“茶”得以真正成为茶,而此前茶还有“槚”“蔎”“茗”“荈”“荼”等诸多别名。茶的正式定名,进一步推动了茶的推广与传播,并深深植入日本、朝鲜、越南等深受中国文化滋养的国家语言之中。

更重要的是,《茶经》的问世,将饮茶从满足生理之需上升到美学、艺术乃至“道”的崇高境界。“茶之为用,味至寒,为饮,最宜精行俭德之人。”“精行俭德”正是全书的精神内核。

湖州长兴大唐贡茶院鸿渐楼里的陆羽像

湖州陆羽青塘别业前的“精行俭德”牌坊(杨巍 摄)

陆羽开创的是茶道,也是饮茶的盛世。《茶经》诞生后,“天下益知饮茶矣”。(《新唐书•陆羽传》)直到1200多年后的今天,陆羽和《茶经》,依然照亮心灵,赋予力量,激励着我们一路前行。

2

最早明确提到“茶道”

皎然《饮茶歌诮崔石使君》

越人遗我剡溪注茗,采得金牙爨金鼎。

素瓷雪色缥沫香,何似诸仙琼蕊浆。

一饮涤昏寐,情来朗爽满天地。

再饮清我神,忽如飞雨洒轻尘。

三饮便得道,何须苦心破烦恼。

此物清高世莫知,世人饮酒多自欺。

愁看毕卓瓮间夜,笑向陶潜篱下时。

崔侯啜之意不已,狂歌一曲惊人耳。

孰知茶道全尔真,唯有丹丘得如此。

——《饮茶歌诮崔石使君》

湖州妙峰山上重建的皎然塔及塔上镌刻的《饮茶歌诮崔石使君》诗(杨巍 摄)

这是唐代著名诗僧皎然所作的茶诗。他俗姓谢,是谢灵运的第十世孙。他的诗歌写得很好,格调清淡闲适。他还有诗歌理论著作《诗式》,被人们推为古代诗歌理论著作的典范。

皎然和“茶圣”陆羽乃忘年交。“孰知茶道全尔真”是最早明确提到“茶道”的文字记载。

3

最早的宝塔茶诗

元稹《一字至七字诗·茶》

茶,

香叶,嫩芽。

慕诗客,爱僧家。

碾雕白玉,罗织红纱。

铫煎黄蕊色,碗转麹尘花。

夜后邀陪明月,晨前命对朝霞。

洗尽古今人不倦,将至醉后岂堪夸。

——《一字至七字诗·茶》

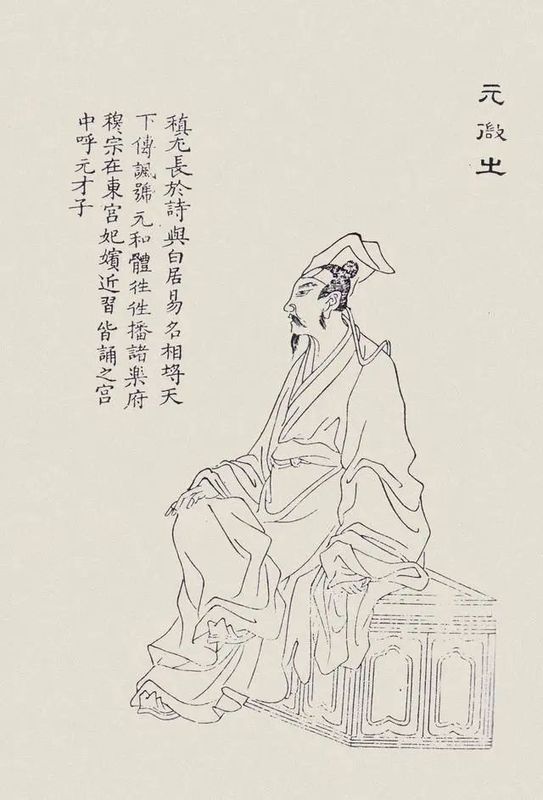

元稹与白居易,是唐代诗人友谊的典范,二人皆提倡通俗写实的诗风,并称“元白”。而且,这两位兄台都很爱茶,把茶诗写出了新花样。

宝塔体诗,以一言起,字数如递增数列,由一个字到七字句成韵,因而又称“一字至七字诗”“一七体诗”。对仗工整,读来琅琅上口,声韵和谐,节奏明快。

元稹像

4

最著名的茶诗

卢仝《七碗茶歌》

一碗喉吻润,两碗破孤闷。

三碗搜枯肠,唯有文字五千卷。

四碗发轻汗,平生不平事,尽向毛孔散。

五碗肌骨清,六碗通仙灵。

七碗吃不得也,唯觉两腋习习清风生。

——《七碗茶歌》

这首诗实际上是卢仝《走笔谢孟谏议寄新茶》的节选,也是全诗最精彩的部分。因而,该部分被后人称为“七碗茶歌”。

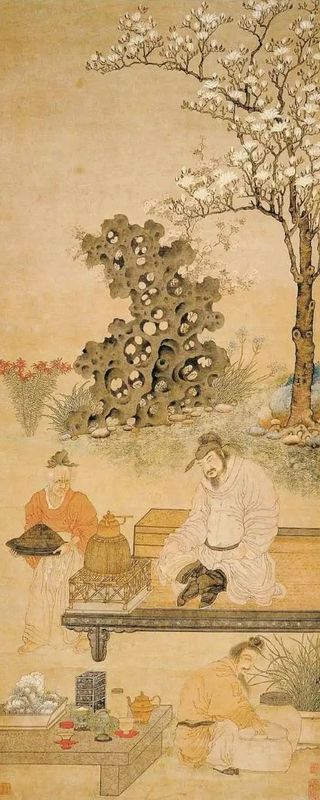

明·丁云鹏《卢仝烹茶图》

全诗奇谲特异,句式长短不拘,错落有致,行文挥洒自如,直抒胸臆,一气呵成。该诗脍炙人口,流传甚广,影响深远,堪与陆羽《茶经》齐名,卢仝也因此被奉为茶之“亚圣”。

5

现存最早的茶书法

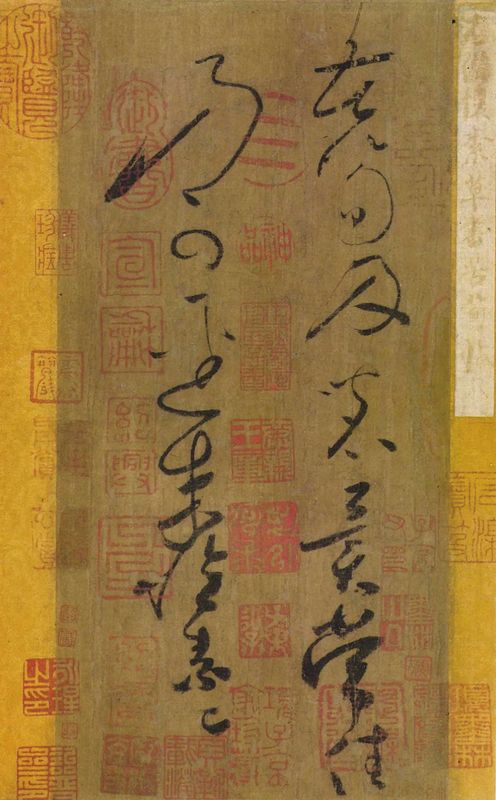

怀素《苦笋帖》

唐·怀素《苦笋帖》

这是一通手札,其书云:“苦笋及茗异常佳,乃可径来。怀素上。”

2行共14字,比今天的微博还简练,大意是:我这儿的苦笋、茶都非常好,可约!

怀素的书法,狂傲不羁,与“草圣”张旭齐名,称“颠张狂素”。

此帖寥寥数字,纸短情长,无不洋溢着期待友人来访的盛情。这些有温度的文字,要比当今微信里冰冷生硬的字体、无厘头的表情包,不知道要亲切多少!

6

现存最早的茶画

阎立本《萧翼赚兰亭图》

(↓↓↓请翻转手机屏90°察看)

唐·阎立本《萧翼赚兰亭图》(宋摹本)

此画是目前较为公认的史上首幅茶画,原作已佚,现传世为宋摹本。

此画据唐•何延之《兰亭记》所作,再现了千年前的一场骗局。僧辩才持有王羲之《兰亭序》,令唐太宗垂涎,多次索要,都没成功。无奈,只好靠骗。太宗命监察御史萧翼乔装成书生,骗取辩才的信任后,趁其不备,将《兰亭序》收入怀中,回京复命。

画的左下角,一侍者执茶筴,望着茶釜,旁边的童子端着茶碗等候,茶香袅袅。

7

最早的贡茶加工场

湖州长兴贡茶院

紫笋茶是唐代著名的贡茶。因其芽叶微紫,嫩叶背卷似笋壳而得名,陆羽在《茶经·一之出》中所指出的好茶原料标准——“紫者上”“笋者上”“叶卷上”,大致就是以紫笋茶作为参照的。

今人制顾渚紫笋茶(杨巍 摄)

紫笋茶主产于湖州长兴,与其山水相连的阳羡(今江苏宜兴市),亦有产,皆深得陆羽的垂青。他把茶推荐给浙西观察使李栖筠,后被列为贡茶(宜兴产称“阳羡茶”),并于770年在湖州长兴设立了史上首座贡茶加工场——贡茶院。

湖州长兴大唐贡茶院

8

现存最早的金银茶具

法门寺地宫金银茶具

1987年,陕西扶风县法门寺地宫中出土了一套金银的茶器,系唐僖宗向法门寺提供的供养、,是迄今为止发现的时代最早、级别最高、最为完整的唐代宫廷金银茶具。另外,还有一件淡黄色琉璃茶托、茶碗亦是美轮美奂。

唐·素面淡黄色琉璃茶托、茶碗

(陕西法门寺博物馆藏,杨巍 摄)

就功能而言,这套茶器可分为贮茶器、炙茶器、取量器、贮盐器、取水器、点茶器、卫生用具和茶点容器,尽显大唐宫廷茶生活的奢华。

9

最早的“茶禅一味”

赵州从谂“吃茶去”公案

佛家亦尚饮茶,有“茶禅一味”之说。其源头便是赵州从谂禅师著名的偈语——“吃茶去”。

河北赵县柏林禅寺

中唐以后,茶成“比屋之饮”,寺院中,饮茶之风也很盛行。除提神、助消化、抑制性欲之功外,茶在僧人的精神生活中亦可助禅思、悟禅理。

以茶入禅,以茶悟禅,以茶释禅,茶禅互参。当“茶禅一味”随遣唐僧东渡,与日本文化相结合,开出了“日本茶道”这朵新花。

日本茶道是禅宗、茶与日本文化的结合

10

最早提出“茶德”

刘贞亮《茶有十德》

以茶散郁气,以茶驱睡气。

以茶养生气,以茶除病气。

以茶利礼仁,以茶表敬意。

以茶尝滋味,以茶养身体。

以茶可雅志,以茶可行道。

——《茶有十德》

“茶德”一词,最早便是出自刘贞亮归纳的《茶有十德》。

他第一次总结了饮茶对于保健、感官、心灵的作用,茶不仅是“南方嘉木”,更是“有德之物”,与陆羽所倡导的“为饮,最宜精行俭德之人”一脉相承。为人处世当如茶,有着高尚的“茶德”。

大唐诗茶风流

读诗,品茶,品味经典,品味大唐。

不论是诗,还是茶,在诗韵茶香中,我们看到了一个群星闪耀、波澜壮阔的盛世。

文字 | 右然

来源:茶道CN

如有侵权请联系删除