关于滇红茶的“谎言”,滇红茶作为文明遐迩的世界名茶,是不会说谎的,有意、无意说谎的是人,由于市场宣传的需要、其他人的误导、和认知的不足,导致一些错误的说法(我这里标注为加引号的谎言)也是难免的,其他行业也一样,理清是为了更好的发展。包括我这篇文章,随着科研的深入和工艺的改进,可能也将会成为一个谎言,这些都是可能的,我们只要遵循内心的想法,只要当下我们的认知是这样的,就是有积极意义的。

好,言归正传。一个一个按数字排列来。

1、滇红茶都是薯香。

错。高温烘焙的滇红茶才会出现薯香,按照我的试验,超过100度的高温、茶本身湿度不够和时间足够长,会出现薯香。市场上大部分的晒红、包括我们的晒红茶就几乎没有薯香的。

有人会说,你举的都是晒红的例子,烘干的滇红茶都是薯香。也错,烘干的滇红茶(以下简称“烘红”)可以完全没有薯香,也可以是花果香,不信你去找我们后月编号为900的烘红试试。

2、花香是有添加的。

错!

花香,或者说花果香,鲜叶没有明显问题如农残、或者长时间运输的闷坏,通过正常的红茶工艺,绝无任何添加,迷人的花果香自然产生。关于这个,可以喝喝外地的武夷山的正山小种、祁红、和云南茶区工艺正常的晒红包括我们后月第一款众筹晒红。

3、红茶是全发酵茶。

这句话的全文是:绿茶是零发酵茶,红茶是全发酵茶,青茶是半发酵茶。我认为这句话非常的不准确,鲜叶从茶树上采摘下来,就开始发酵了,严格来说,按照目前各大茶类的工艺,就没有零发酵茶。

绿茶以龙井为例。我们来看看龙井的国家标准中关于工艺的部分:

4.6加工

4.6.1加工器具:传统炒茶灶,电热炒茶灶或其他加工机械。

4.6.2加工工艺:鲜叶摊放、青锅、摊晾回潮、辉锅。

4.6.3加工技术:手工加工采用“抓、抖、搭、拓、捺、推、扣、甩、磨、压”等传统手法。

龙井国标明确规定,工艺有鲜叶摊放。据我了解龙井的生产工艺,不少还有晒鲜叶这个环节,龙井鲜叶摊放,一般要走水20%左右,根据我的经验,20%的走水在自然常温条件下,约需4-8个小时,这么几个小时的摊放,发酵是难免的,而且发酵还算有一定程度。

以晒红为例,很多晒红冲泡品鉴时会有青杂味,就是发酵不够的结果。

以烘红为例,老红茶会越来越醇和,不少茶友就喜欢喝老红茶,你能说这些红茶是100%发酵的么?100%发酵,后期完全没有转化空间,其另外一个结果就只有变质。

从红茶的发酵工艺也很容易理解为什么做不到100%发酵。红茶发酵都是堆放成一小堆,常见重量都在5公斤以上,厚度大概10cm以上,发酵过程中就算翻堆,也是做不到完全均匀的,发酵快的部分发酵度够了,就要出茶去干燥,否则会有腐烂感,这个时候发酵轻部分其实发酵是不足的。

所以红茶不可能是100%发酵的。

这句话我觉得可以修改为:绿茶是轻发酵茶,红茶是重发酵茶,青茶是中发酵茶。

4、滇红茶汤色黄亮,是因为是古树茶做的。

错。红茶汤色黄亮,是因为没有做到位,和是否是古树茶一毛钱关系都没有。红茶要具备红汤、红叶(底)的特征。

5、你看我这个条索这么粗壮,是古树红茶。

错。条索粗壮和工艺有极大关系,和是否是古树茶关系不大。

当然,如果相同的工艺,古树茶的采摘普遍偏老、古树茶鲜叶本身也略粗壮,做出来的条索会显粗壮一些。但市场上关于古树红茶条索的认知大部分都是为了误导消费者,为了以次充好。

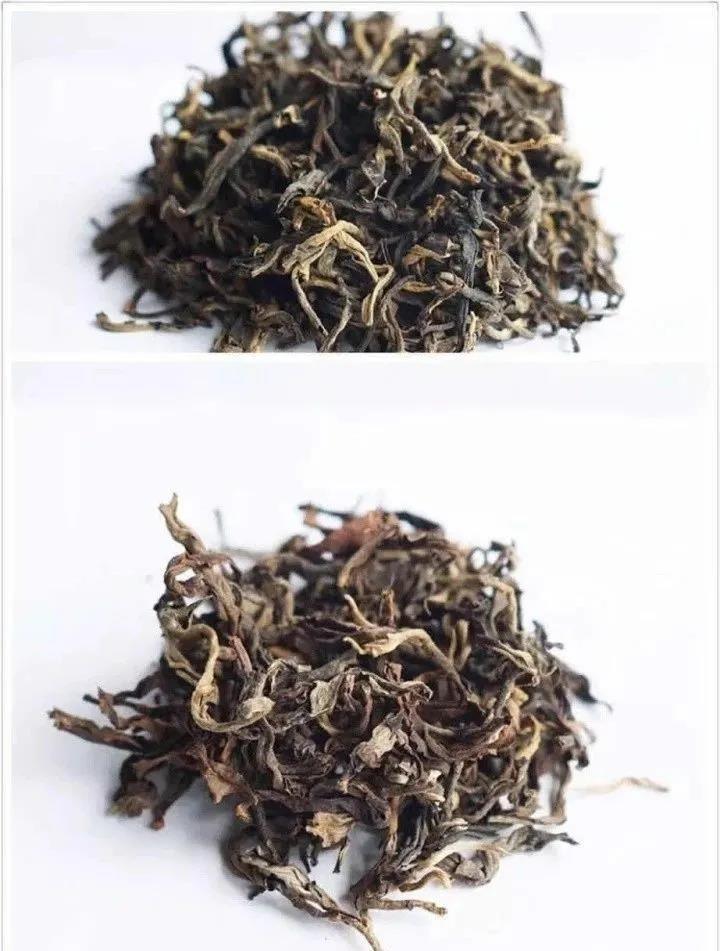

以上图为例,是不是下面的红茶条索更粗壮,上面的红茶显细?其实上面的是古树茶,下面的不是古树茶。红茶加工过程中,根据鲜叶的质量情况,需要调整鲜叶菱凋的程度、和揉捻的松紧度,揉捻的紧加压揉条索自然就会显细,揉捻不加压,条索就会显粗壮。

今天看了一篇公众号文章,说抛条和紧条只和出汤快慢有关系,其他的都是为了忽悠,其实不是这样的,说明作者没有实际进入生产加工环境,没有真正了解抛条和紧条的用处。我举两个例子,用来发酵熟茶的生茶需要做成紧条,有发酵品质会更好的原因,其中最重要的原因就是减少发酵的损耗,做成紧条发酵出堆的熟茶碎末会少很多;再又我们在做红茶的过程中,如果加压揉会造成揉碎(和季节、萎凋程度都有关系),我们就会选择做抛条。

所以,条索粗壮的是古树红茶,是错的。

6,滇红茶茶汤越红越好。

错。结合上面这个问题,我们来说说红茶汤色的形成。

红茶的汤色主要是有茶黄素、茶红素、茶褐素构成,茶黄素、茶红素、茶褐素分别为多酚类物质转化的不同阶段,而这三种物质不同的比例,决定了红茶的汤色和品质。

茶红素,是红茶氧化产物中最多的一类物质,红茶中含量约6%-15%,茶红素溶于水,水溶液为深红色,刺激性较弱,滋味甜醇。对茶汤滋味与汤色浓度起极重要的作用。因为红茶素的存在,红茶的茶汤为“红色”。

茶红素含量并不是越高越好的,其含量过高有损品质,使茶味淡薄,汤色变暗。

茶褐素,主要由茶黄素和茶红素氧化聚合而成,茶褐素分子量也最大,最为稳定。是茶汤为“红色”的又一个原因。茶褐素含量达到6%~8%,汤色可呈现红褐明亮的品质特征。茶褐素含量高对红茶的品质不利,含量越高茶汤越暗,茶底也会越暗褐。

所以,红茶的茶汤不是越红越好,而是茶黄素、茶红素、茶褐素三者的比例协调为最佳。红茶品质不仅要求汤色要“红”,还要“亮”,在自然光下,茶汤与杯子的接触表面带“金圈”。

所以,红茶茶汤不是越红越好。同样的道理,酒红色茶汤的红茶也不会是什么高级红茶。

——作者吕剑锋,就职于51普洱网,后月众筹茶发起人,云南后月红茶业有限公司召集人。

本文来源:茶周刊

进入2017年,茶行业就遭遇一场低级的“偷袭”——有微信平台用很多年前的电视画面,拼凑了一则耸人听闻的“茶叶农残超标”。这个东西简直就是漏洞百出的笑话,连谣言都算不上。但还是在茶行业引起不小风波,行业媒体纷纷发声,陈宗懋院士也怒不可遏,直言这是想毁了茶产业!

这件事无疑也为今年的行业敲响了警钟——在自媒体发育发展、信息泛滥的时代,信息产品跟任何产品一样,也都有优劣之分、真假之分。行业一定要尽快完成两个“补课”——一是要尽快提升茶行业人员的素养;二是要不断帮助消费者提升对错信息的分辨能力。

为什么要培养对错信息、假资讯的“免疫力”?

如今我们正处于一个信息大爆炸、传播大渗透的时代,从主流媒体总结的谣言看,很多谣言都是打着资讯的外衣坑蒙拐骗的。今年初,中国食品科学技术学会主办的2016年食品安全热点科学解读媒体沟通会上,就公布了“2016年食品安全微信十大谣言”。包括“葡萄无核是因为吃了避孕药”、“西瓜就桃要人命”、“樱桃感染禽流感H7N9病毒”等,都是人们“耳熟能详”的“佳作”。

从整个错信息、假资讯分布的情况看,食品行业无疑是最易受冲击的领域,而茶行业不幸正处于信息泛滥、资讯造假的“重灾区”。“茶叶农残”假资讯就是行业舆论现状的真实反映。客观分析这种现象的由来,有几个因素:一是食品行业牵涉着亿万大众的健康安全,任何的风吹草动都会引人关注。二是过去行业发生的问题也造成了社会公众信任的降低。三就是随着竞争的加剧,各种非常规手段,尤其是自媒体监管的缺失和不足,让各种错信息、假资讯有了难以监管的推手。

所以,茶行业一方面要加强自身建设,转型升级,提质增效,用过硬的产品质量一点点重建和提升社会信任。另一方面要不断提升行业的资讯素养。具体包括:正确引导、科学传播的能力。比如说多年来随着行业的进步,中国茶产品质量已经得到很大进步,中国茶叶农残标准和实际水平都已经今非昔比。但这方面的正面宣传还需要大大加强。

还包括辨别错信息、假资讯的能力。以便在遭遇“偷袭”时,能够正确应对,妥善处理。事实上,茶产业发展到今天,大型龙头企业已经需要设置专业部门处理公共关系,维护企业健康的舆论环境。

怎样提升对错信息、假资讯的“免疫力”?

茶行业要摆脱处于“被造谣-再辟谣”的恶性循环,就要主动提升自己的资讯素养。在欧洲,很早就开始注重培养“媒体素质”。有人把它和智商、情商并称为“媒商”,可见在现代社会,对媒体的应用、辨别能力有多重要!

首先,我们要清醒认识到茶行业不可能处于“真空”环境,错信息、假资讯的出现难以根除,但可以管束、可以降低。对出于商业目的假资讯,正规媒体已经及时出手。对于不专业、不敬业出现的错信息,我们专业媒体也及时发挥了正本清源的正向作用。比如对这次不专业、不敬业的中国茶叶农残“报道”,专业主流媒体都积极发声。

其次,努力培养自己成为“流言终结者”。第一,对重灾领域的“惊人之语”要先打个问号。食品安全领域是错信息、假资讯泛滥的重灾区。所以,对此领域任何新鲜的“惊人之语”要先打个问号,不能偏听偏信,以讹传讹。第二,对造假手段要有基本了解。比如说葡萄无核是因为吃了避孕药,就属于“以讹传讹”;说西瓜就桃要人命,就属于“无中生有”;说中国茶叶农残超标,就属于“冷饭热炒”。把过去曾经发生多的旧闻又拿出来添油加醋、耸人听闻。

第三,还要与茶叶消费者一起成长。因为错信息、假资讯正是通过影响消费者冲击茶行业的。因此,要与消费者一起,提高自己的科学素养,强身健脑,扒掉谎言迷惑人的外衣。比如好几年前的“纸馅包子”假资讯,没什么科学含量。只要有足够的科学常识,就可以判断真假。

还要与他们一起提高自己的素质。今年茶叶农残假资讯出现时,媒体人一眼就看出了它的“破绽”。不管什么时代,必须有最基本的三要素:什么时间?什么地方?什么人?这条业余的假资讯虽然有电视截屏画面,但通篇都没有时间、地点、人名。这样的假资讯本应该走不出家门,没想到却泛滥一时!

信息时代,人们离不开媒体,因此要信任专业的媒体机构。因为正规、专业、资深媒体的专业水准、媒体责任和政治觉悟,都是经过时间考验,并始终处于国家相关机构监管之下的。

近日,大陆佛教界某领袖爆发了一则性侵丑闻,著名台湾普洱茶大师石昆牧也被云南省茶叶协会会长邹家驹推上风口浪尖。真是披着袈裟的假和尚,糟糕透顶的修行人!

传闻,其涉案佛教界大师长期通过洗脑,让出家女弟子对他产生情感依赖。因为出家女弟子精神孤独,需要有人给予悉心关怀,大师利用这种心理构建「完美师父」的形像,并且以「性」作为核心控制女弟子,成为其精神依靠。大陆茶界也应提高警惕!

记得去年“,吴疆大战石昆牧”在微博闹得轰轰烈烈,吴疆大爆石昆牧猛料,仿品、假茶、大义灭亲、老茶年份大转移、芳村大妈、昌泰茶行、温泉酒店事件等陈年旧账纷纷爆光,几个回合下来,差点被打回原形。

如今云南省茶业协会会长邹家驹炮轰石昆牧篡改历史,编造“云南堂老茶7562”谎言,真应了那句老话:“出来混迟早要还的!”

云南省茶叶协会会长邹家驹原文:《骗子出场 提高警惕!》

大家注意,下面这个美丽故事,是彻头彻尾的谎言!

邹家驹说:出口日本长崎的茶砖,全部是昆明的7581,与勐海没有一毛钱的关系。纯粹为了骗钱,编个故事,还把我同法国甘普尔先生交谈的照片也盗用上了。什么姓高的?茶叶公司上下谁听说过这个人。我是当事人,日本普洱茶业务全部经我手,有大量的照片资料揭穿这个骗局!

邹家驹说:我们先来梳理一下153箱7562的故事。 华侨高先生1980~1981年来云南订购153箱7562云南普洱茶砖,1982年高先生过世,153箱7562茶砖于1984年从香港运交高妻。除84年才到货的153箱外,高先生从80年开始,一直从勐海购买7562茶砖。

153箱7562茶砖的订货时间,生产时间,存放时间地点,交货时间地点是个谜。

编故事的人忽视了八十年代初是一个计划经济铁打时期。1980、1981年勐海茶厂有没有生产7562普洱茶砖,翻一翻省茶司经省外贸局通过地县两级外贸局下达茶厂执行的年度计划,事情便可搞清楚。看得到,普饼计划安排给了勐海,普沱计划安排给了下关,普砖计划安排给了昆明。

普砖7562是八十年代中后期才出现的产品。八十年代中,茶叶流通体制改革,茶厂在内销生产上才有了一点松动。邹炳良先生1984年任厂长,普砖7562在他任上出现。邹炳良先生和卢国龄女士还健在,去问问他们1980、1981年有没有生产过7562。

邹家驹质疑:故事说1980年以来一直订购昆明的7581和勐海的7562,高先生1982年过世,那黄盒子里究竟装的是什么?7581为何被销声匿迹了?是不是手中没有7581卖了?今天上架的7562也不穿黄马褂了。不要编贴80、81的出生纸,单卖也不关谁的事。我贴几张证明是长崎友好贸易株式会社而不是“云南堂”在进口普洱茶砖到日本的照片引来一些人兴高采烈。照片原件在我的抽屉里,是荣田先生向我显示长崎友好贸易株式会社在积极推销云南茶的照片。这几张照片没能证实高先生来云南订茶,因为地点是长崎友好贸易株式会社社长办公室。笑茶叶公司人员不认识华侨高先生,我们是不认识,照片又不是在云南拍的,某大师不是说高先生名字是日本人。云茶司志书经各科室讨论定稿,成书时间是1992年,那时还没有胡编乱说的网络习气。日本客户一节中没有“云南堂”,实在是翻不出大小合同档案。那时的茶叶价,每公斤不过两三美元,在美国一碗面两美元。就算153箱茶,价值不过万多美元,实在算不上国际大单。如有“云南堂”与云南茶叶进出口公司签订的国际大单合同,是应该拿出来羞羞省茶司那班昏庸的编撰人员。他们到处翻贴我提供的照片,无非是想证明黄盒子里装的是7562,因之前的网络贴图,已经宣传黄盒子装的是那153箱7562了。

中日之间早就实现了直接贸易。故事描述高先生79年来,80、81年一直订货7562,其中80、81年订购的153箱到84年才由香港交货。在没有推销“越陈越香”概念前,下订单生产已经三、四年,而当事人都过世两年后才交货的茶叶贸易实属罕见,不合情理。四年间,茶叶放置何处?要不要补编一个存放于太空的故事?有了太空的噱头,更能卖个高价!更为矛盾的是,一会说80、81年共订购153箱7562到日本,持续推广销售,现在还货有所剩;一会说153件7562订购于80、81年,84年才到货。孰是孰非?让我们相信谁?长崎友好贸易株式会社是唯一的进口供应方,莫非是变身到香港发货去了。高先生按规定不得从其它渠道购货,怎么扯上了香港,抛弃了能够进行直接贸易的长崎友好贸易株式会社。

153箱7562普砖生产于1980~1981年的故事,基础是某大师的断言和点拨。一个谎言需要二十个谎言支持,二十个谎言需要四百个谎言来圆场,继续下去,漏洞会越来越多,最终不可自圆其说。反之,真相拥有天然的证据存在,随着时间推移,一时不明之处会被越来越多的证据解读,最终形成链条。

邹家驹简介:云南普洱茶行业工作几十年,蜚声海内外普洱茶专家, 曾长期担任云南省茶叶协会会长,2017年重新上任云南省茶叶协会会长一职。1976年云南大学外语系毕业后分配至云南省外贸局业务处工作,1978年至1999年先后任云南茶叶进出口公司外销员、副科长、副总经理、总经理。1999年任云南茶苑集团股份有限公司总经理。出版有《漫话普洱茶·普洱茶辨伪》、《漫话普洱茶·金戈铁马大叶种》等众多著作。