福鼎是一个地处闽浙边界、具有历史沿革久远、海西东北翼滨海旅游工业城市,拥有众多的非物质文化遗产,具有重要特征和价值的是福鼎人民长期为生活生存而奋斗创制的传统工艺,显得弥足珍贵。尤其福鼎白茶制作技艺具有自然、科学、优质、且传承久远,又处于革新创制的过程,独具科学艺术魅力。福鼎白茶制作技艺发端于福鼎太姥山,主要分布在国家风景名胜区太姥山山脉周围的点头、磻溪、白琳、管阳、叠石、贯岭、前岐、佳阳、店下、秦屿和硖门等17个乡镇,各个乡镇的企业、民间的手工作坊,都留存有白茶制作的独特技术。但长期以来人们只看到白茶的优秀,对福鼎白茶制作技艺整个过程的文化性资源认识不足,缺乏形成文化品牌的意识。难怪有学者说,没有文化的茶叶,还不如树叶。没有发现到的文化内涵,并不等于没有,非物质文化遗产是以有形的物质媒介基础上,挖掘其内在深层的东西,包括它的历史渊源关系,调查其存在的状态,挖掘人们意识形态还未触及到但已根本性存在的现象,确认其重要价值和意义,有利于进一步传承发扬使之得到静态的保护。本文以福鼎白茶制作技艺为论说点,根据上述的观点,作一表述如下:

福鼎白茶制作技艺的传承与白茶史息息相关,拥有独特的制作方法,也经历了从民间走向都市,从作坊走向工厂,从传说走向科学的路程。关于白茶制作的历史可以上溯于神农尝百草时期,上古时代人们运用的自然晾青的茶叶萎凋工序,这是一种古老的制草药方法。福鼎利用茶叶已四千多年的历史,最初作药用,由于茶树萌发新芽有季节性,为了随时能喝到茶叶,便将采集的幼嫩茶叶晒干收藏起来,这就是茶叶加工的开端。据有关史料说明,在东晋时期,闽东就有产茶、饮茶的历史。至唐代,陆羽《茶经》记载:“永嘉县东三百里有白茶山。”有学者指出即是福鼎的太姥山,可见唐代就已有“白茶”品种。自宋以来从民间至宫庭,均有白茶的记载。白茶名称也出现在宋代《东溪试茶录》:“茶之名有七,一曰白叶茶,民间大重,……民间以为茶瑞。”据《福建地方志》和现代著名茶专家张天福教授《福建白茶的调查研究》中记载,白茶早先由福鼎创制于清嘉庆初年。当时以“福鼎菜茶”的壮芽为原料,制成银针;约在咸丰六年(1857年),福鼎选育出大白茶茶树良种后,于光绪十二年(1885年)开始以大白茶芽制银针,称白毫银针,白茶制造历史在福鼎掀开第一页。后来又制作白牡丹茶、贡眉、寿眉和新工艺白茶,大大丰富了白茶制作技艺的理论与实践。

1.福鼎白琳翠郊吴氏,白琳翠郊吴氏系春秋时期吴国夫差的后裔,在清乾隆年间经营白茶而发迹,至今留存清代的规格宏大的吴氏古民居和相关的制茶工具。

2.点头柏柳,在清代(约1857年),福鼎点头柏柳陈焕、张吓钦等人发现“绿雪芽”茶树后,并移植家中繁殖。光绪三年(1875年),有黄岗周开陈也移植、培育了白茶树。目前为止,吴、陈、张、周等第一代传承人因年代久远,难以理出他们的传承脉络,其传承情况有待于进一步调查考究。

3.梅山派,梅山发衍始于梅氏。梅氏始祖可能由浙江省丽水市景宁畲族自治县管辖下的大漈乡迁徙而来,有待查证。但梅伯珍是第一代传承人,第二代是梅伯珍的四个孩子,分别是梅毓芳、梅毓厚、梅毓淮、梅毓银,但家谱没有明显记载他们的制茶经历。第三代为第二代“毓”字辈繁衍,为“相”字辈,人员众多,有的子承父业,在柏柳种植、制作、经营白茶,较有成就的有生于民国十七年的梅相菁等人。第四代人数也是众多,现在主要是梅传彬、梅传勇、梅传浩、梅传志、梅先春等人。

二、福鼎白茶制作技艺濒危调查分析

种植技术是福鼎白茶制作技艺的关联部分,它在一定程度上是形成白茶优秀品质的决定性因素。在发现、传承、创制白茶过程中,因历史因素影响,古老移植技术缺乏更加详尽的记载,以至影响对白茶制作的进一步研究。太姥山鸿雪洞“绿雪芽”茶树是福鼎白茶品种的原始“母株”,是研制白茶的重要母本,现在的福鼎白茶所采用的品种福鼎大白、福鼎大毫和菜茶都是由此繁殖而来,福鼎区域目前还尚未发现其它原始“绿雪芽”。因此“绿雪芽”是源头所在,显得举足轻重、弥足珍贵。但这株天然优质的茶种仅存1株,并曾经遭受过砍伐,现在这株是“母株”发芽后才生长起来的。独存一株,且生长于游览区中,其生存环境面临新问题。

福鼎白茶制作技艺的传承情况存在缺失或断层现象,福鼎白茶自创制开始,是地方的支柱产业,农村广泛种茶,并会制茶,但主要传承人脉络沿习产生分化,所记载的传承白茶者其后代难以完全掌握先祖遗传。后百多年来,福鼎白茶起起落落,白茶制作技艺传承也断断续续。当时福鼎乡村民间拥有广泛的制茶手工作坊,白茶制作大众化。随社会发展,在新的历史时期,制茶技艺走向科研,集中于工厂、企业,民间传统的古老制茶技艺方法在传承和流失中并存。怎样完全掌握民间古老的制茶技艺,又与现代科学技术相结合,将是个全新的问题。时代变更、工业发展、社会进步,白茶拥有的自然生态环境有所变化,一定程度上影响到茶叶的发展,对于白茶制作提出挑战。制止有害物质进入茶区,培育无公害生产基地,是面临的新问题,也是技艺传承发展的所要解决的相关问题。

三、福鼎白茶制作技艺品质特征

福鼎白茶制作技艺的第一个特征是其采用独特的茶树良种。太姥山的绿雪芽茶树是福鼎白茶的母株,它生长于山中岩壑幽谷,浸濡于氤氲云雾,汲天地之精华,成一己之独秀,铸就福鼎白茶优秀品质。现福鼎白茶制作原料品种主要采用福鼎大白、福鼎大毫和菜茶,其共同特点是叶色黄绿具光泽,嫩芽精尚肥壮,叶厚而质地柔软,茸毛多而长。福鼎白茶以上述三种良种制作,制品毫显、色白、口感鲜醇,爽快,毫香显露,伴有花香,汤色黄亮,滋味醇厚回甘。其次是它传承悠远的古老工艺,上古先民最早采用制茶法与一般制草药方法相同,运用晒干或自然晾干,把鲜嫩的茶叶保存下来,这其实是现在的“萎凋”技术。福鼎白茶生长的摇篮在太姥山区域,民间口头相传或相关乡土文献记载,尧时,太姥娘娘在太姥山鸿雪洞找到白茶树,采摘焙烘,用白茶以治麻疹。这种“焙烘”的制法,与上古先民制草药一脉相承。明代田艺衡《煮茶小品》对白茶制作工艺有一段精彩的描述:“茶者以火作为次,生晒者为上,亦更近自然,且断烟火气耳……。”可见茶叶以晒干是最为上乘的制作工艺手法之一,且由来已久,它可保留着茶芽天然纯真的风味,体现远古茶艺的风采。还有福鼎白茶现代制作技术向科学、自然、优质发展,白毫银针取肥壮单芽为主要原料,白牡丹取一芽一叶或二叶,贡眉(寿眉)取一芽二、三叶为主要原料。主要程序以自然萎凋和复式萎凋两种形式为主,并进行了拣剔、烘焙等工序,体现了技艺高超的制作技术。如果不能熟练掌握,大大失去实用价值。

四、福鼎白茶制作技艺价值

福鼎白茶制作技艺尤其突出它的科学价值,这是至关重要的一个元素。我们从白茶制作的流程可以看出它的科学特征十分鲜明。它的重要价值可从几方面把握:首先,白茶制作技艺沿习上古自然晾青茶叶“萎凋”工序,某种程度上发现并继承了中华医学的传统文化,沿袭了古代白茶文化,并在新时代发扬光大。白茶是人国特有的茶类,自古以来就有许多关于白茶具有清凉解毒、治疗麻疹的记载,如清代名人周亮工《闽小记》载:“白毫银针,产太姥山鸿雪洞,其性寒,功同犀角,是治麻疹之圣药。”因此它是养生保健的重要良方,一直以来深受茶人所喜爱。随着科技的发展,西方医学界研究再次验证了白茶具有解毒、防癌、抗癌的良好辅助作用。白茶是我国传统的外销茶类中,被广泛地认为是最为和谐的饮料、最具保健功效的茶叶之一。这也说明,作为非物质文化遗产,它所具有的实用价值,为其科学性提供了依据,否则,没有用途的文化遗产就不成为遗产。作为我国传统六大类茶之一的福鼎白茶,最具有独特的竞争力和影响力,成为福鼎重要的支柱产业之一,福鼎人民秉承山水灵秀和高超的福鼎白茶制作技艺培育和造就了独具地方特色和韵味的茶人茶树茶文化、茶园茶业茶之乡,有力地推动了经济发展和社会进步。它的文化艺术魅力还在于,白茶制作技艺集悠久历史文化、生态文化、女性文化、时尚文化、健康文化于一体,具有丰富的美学内涵。它符合人们普遍存在的“回归自然、崇尚绿色”的时尚心理,加工法成天然,适合人们的需求。福建白茶特有的清香,并拥有时尚的女性茶艺表演,给人以美的享受。

五、寻求福鼎白茶制作技艺的保护

福鼎白茶制作技艺在保护和传承中发展,还要依靠保护的软环境建设,更要依靠硬环境的不断补充。近年来,我们加强保护的措施落实。因它是茶文明中最自然的原始的制茶工艺,同时也拥有较强的技术创新,其工艺程序也取决于当地的自然因素和人文因素,具有典型性,加强做好福鼎白茶制作工艺其技术的保密性工作是必要的,有利于维护福鼎白茶制作技艺的独立性。为保护福鼎白茶制作工艺,通过非物质文化遗产项目申报,确认福鼎白茶制作技艺的重要价值,并在历年的中国白茶文化节中予以展示,福鼎白茶制作技艺于2008年8月由福鼎市人民政府公布列入第一批福鼎市非物质文化遗产名录项目,形成重要的文化品牌。同时组织专门人员深入白茶原产地,进一步展开调查,收集原始过程性资料,使之得到较好的静态保护。召开中国白茶高峰会谈,根据专家建议,制订可行性保护方案。对福鼎白茶制作技艺加强研究,加大对制作技艺的研究力度,促进白茶进一步发展,使白茶制作技术革新水平不断提高,以生产出高质量的白茶产品。采取积极措施,引导茶企业和茶农,进一步加强对白茶传统制作技艺的传承与研究。大力建设白茶种植基地,创设优良环境,为白茶制作技艺的研制提供更好的条件。设立档案管理,建立档案管理体系,从技术创新、安全措施和提供场所等方面加强保护。要多渠道提高传承人的文化知识,保护现有的传承人。通过企业策划宣传,建立网页,电视传媒等予以传播。成立茶业协会,加强研究,深入探讨,撰写白茶制作的理论文章,不断健全发展福鼎白茶制作技艺的理论体系。

为了在响应保护林地政策的同时扩大茶叶种植面积,我国多地进行了林下茶种植模式的尝试,即在现有林地的林荫空间种植茶树,然而与普通茶相比,林下茶的品质如何及其独特品质是如何形成的,林下茶种植模式是否可行,都还有待揭示。白茶以其原料来源的不同可分为大白、小白和水仙白,其中小白茶由菜茶原料制成,滋味甘醇鲜爽,香气清鲜素雅,是福建省的高品质白茶之一。南平市建阳区已进行多个小白茶林下种植试点的建设,因此,本研究以林下小白茶为例,采用生化成分测定及广泛靶向挥发物代谢组学方法,从代谢物水平为大家揭示林下小白茶的独特风味品质以及小白茶林下种植模式的可行性,旨在为林下茶种植模式的推广提供参考。

2023年12月,福建农林大学郭玉琼教授团队在Plants发表题为“Analysis of Characteristics in the Macro-Composition and Volatile Compounds of Understory Xiaobai White Tea”的研究论文。作者于南平市建阳区漳墩镇选取同一片山坡上的毛竹林下小白茶园(BL)、杉木林下小白茶园(SL)、锥栗林下小白茶园(ZL)和普通小白茶园(CK)进行影响茶树生长主要环境因子的监测,并以一芽二叶为标准采取鲜叶及鲜叶加工成的成品茶为实验材料,采用生化成分测定及广泛靶向挥发物代谢组学方法分析林下小白茶和普通小白茶鲜叶及成品茶中特征次生代谢物的差异,结合林下种植对茶树生长环境因子的影响,揭示林下种植调节小白茶品质的具体机制。

1

Understory Planting Improves the Growing Environment for Tea Plants

林下种植改善了茶树生长环境

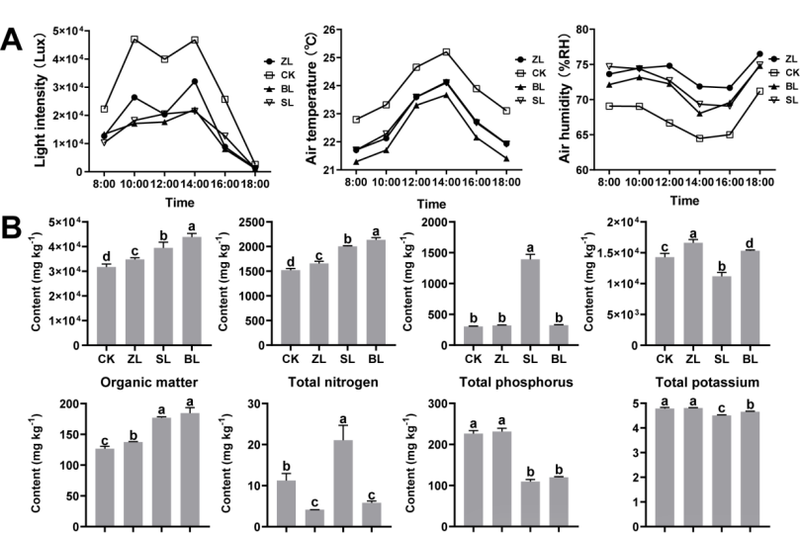

茶树只有在适宜的光温、湿度、土壤、肥料等环境条件下生长,才能获得高品质的茶叶。当光照强度超过 3.7 J/cm2-min 时,茶叶的光合速率会下降,茶叶新梢生长发育的最适温度为 20-25 ℃,超过这个温度范围,新梢生长速度会减慢,而炎热干燥的天气容易使茶变得苦涩。林下种植降低了茶树所在环境的光照强度和温度,提高了空气湿度,改善了茶树的生长环境。此外,林下茶园土壤的有机质、总氮和速效氮含量显著高于普通茶园。

图 1.(A)光照强度、空气温度和空气湿度;(B)土壤中有机质、全氮、全磷、全钾、速效氮、速效磷、速效钾的含量和pH值。不同上标表示具有显著差异(p < 0.05)。

2

Impact of Understory Planting on Fresh-Leaf Contents

林下种植对鲜叶内含成分的影响

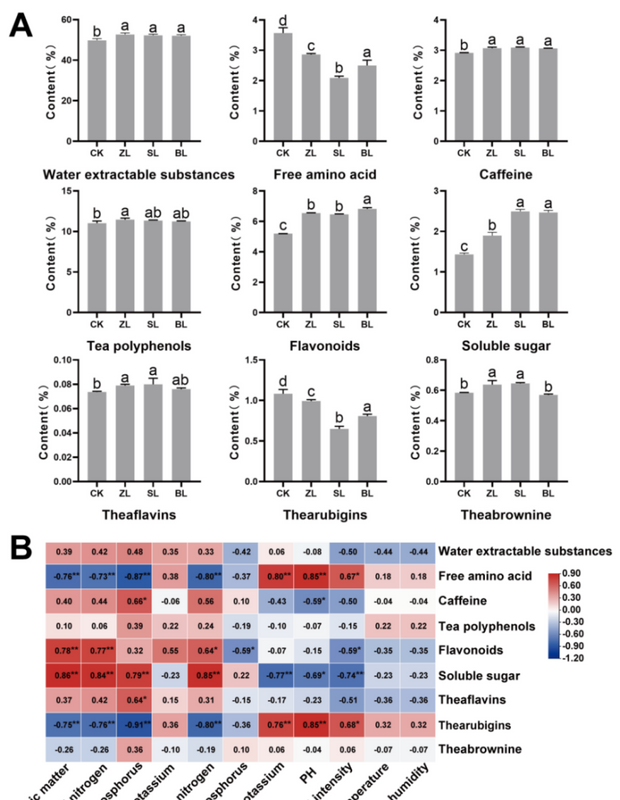

茶叶的滋味是由多种独特的次生代谢物决定的,主要是多酚类、黄酮类、游离氨基酸等。为了探究林下种植对茶鲜叶内含成分的影响,对鲜叶样品的生化成分进行了测定分析。结果表明,林下茶园鲜叶中的水浸出物、咖啡碱、黄酮和可溶性糖含量均显著高于普通茶园,游离氨基酸和茶黄素显著低于普通茶园,这为成品茶的加工提供了良好的物质基础。为了明确林下种植对鲜叶内含成分的影响,对鲜叶内含成分和主要环境因子进行了相关性分析。结果表明,黄酮含量与土壤有机质和总氮含量呈显著正相关,可溶性糖含量与土壤有机质和速效氮含量呈显著正相关。总之,林下种植通过改善茶树生长环境,调节了茶树次生代谢物的积累,为成品茶的加工提供了良好的物质基础。

图2.(A)水浸出物、游离氨基酸、咖啡碱、茶多酚、类黄酮、可溶性糖、茶黄素、茶红素、茶褐素的含量;(B)宏观成分与主要环境因子的相关性。不同上标表示显著差异(p < 0.05)。符号 * 和 ** 分别表示 p < 0.05 和 p < 0.01 处的统计显著性。

3

Significant Difference in Aroma and Flavor between LWTs and PWTs

林下小白茶和普通小白茶在香气和滋味方面存在显著差异

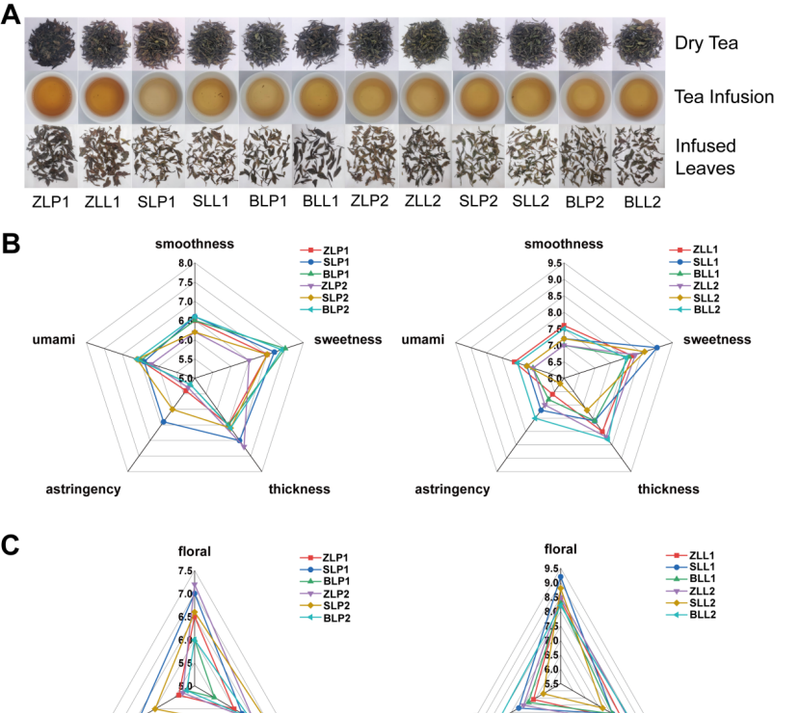

茶叶鲜叶的质量决定了茶叶产品的质量。然而,鲜叶中与品质相关的代谢物在茶叶采后加工过程中会发生显著变化。为了更全面地分析林下种植对茶叶产品质量的影响,同时也为了增强本研究的代表性,在不同时间对不同林下茶园和普通茶园进行了重复的成品茶取样,然后对成品茶进行了感官审评。感官审评结果表明,所有样品的外观均为芽叶连枝、绿中带褐,带有白毫;所有小白茶的汤色均被评价为金黄明亮,不同点是林下小白茶的汤色更深。从滋味上看,林下小白茶滋味的顺滑度、甜度和厚度都强于普通小白茶,二者都有花香和甜香,个别样品有木香,但林下小白茶的花香比普通小白茶更浓郁持久。

图3.(A) 普通小白茶和林下小白茶的干茶外观、汤色和叶底;(B) 普通小白茶和林下小白茶的滋味属性雷达图;(C) 普通小白茶和林下小白茶香气属性雷达图。

4

Analysis of Biochemical Components of LWTs and PWTs

林下小白茶和普通小白茶的生化成分分析

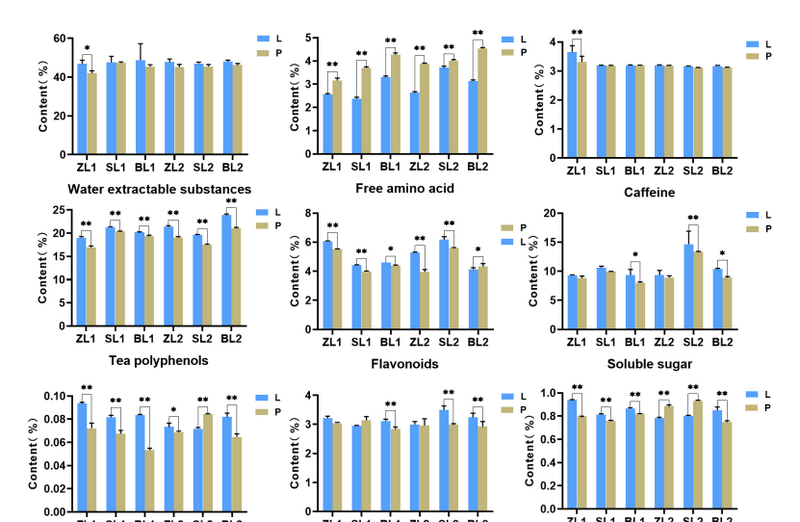

茶的滋味主要由生化成分决定,其中,茶多酚增强茶汤的苦味,黄酮类物质提供苦味,游离氨基酸是鲜味的来源,可溶性糖是甜味的主要贡献者。林下小白茶中水浸出物、茶多酚、咖啡碱和可溶性糖含量高于普通小白茶,游离氨基酸含量低于普通小白茶。这可能是林下小白茶在滋味上比普通小白茶具有更强的顺滑度、甜度和厚度的原因。

图4.水浸出物、游离氨基酸、咖啡碱、茶多酚、黄酮、可溶性糖、茶黄素、茶红素、茶褐素的含量。符号 * 和 ** 分别表示 p < 0.05 和 p < 0.01 处的统计显著性。采摘自林下茶园的称为L,采摘自普通茶园的称为P。

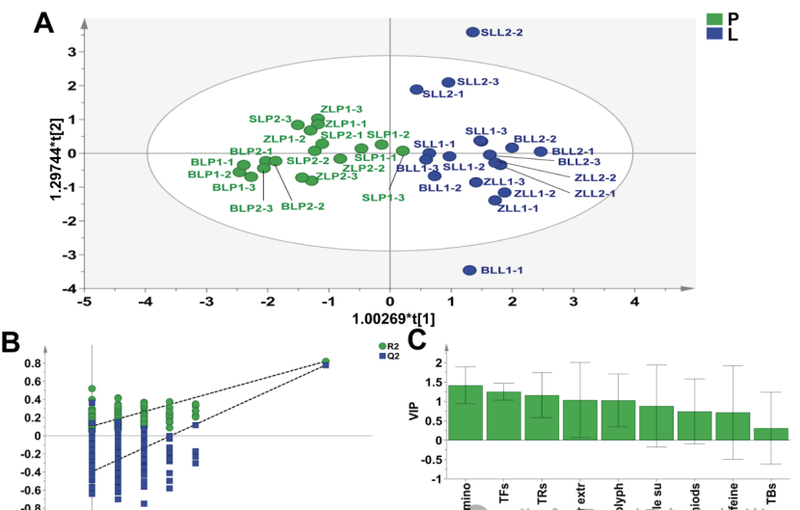

为了进一步确定区分林下小白茶和普通小白茶滋味的关键生化成分,对生化成分进行了正交偏最小二乘判别分析。结果表明,生化成分组成有助于区分林下小白茶和普通小白茶,游离氨基酸、茶黄素、茶红素、水浸出物和茶多酚含量是区分林下小白茶和普通小白茶的特征差异生化成分。前人研究表明游离氨基酸、黄酮和茶黄素是改善遮荫茶风味的主要代谢途径,这与本研究的结果基本一致。

图5.(A) 非挥发性成分的OPLS-DA得分图;(B)置换检验图;(C) 非挥发性成分的变量重要性投影(VIP)值。采摘自林下茶园的称为L,采摘自普通茶园的称为P。

5

Analysis of Volatile Metabolites of LWTs and PWTs

林下小白茶和普通小白茶的挥发性代谢物分析

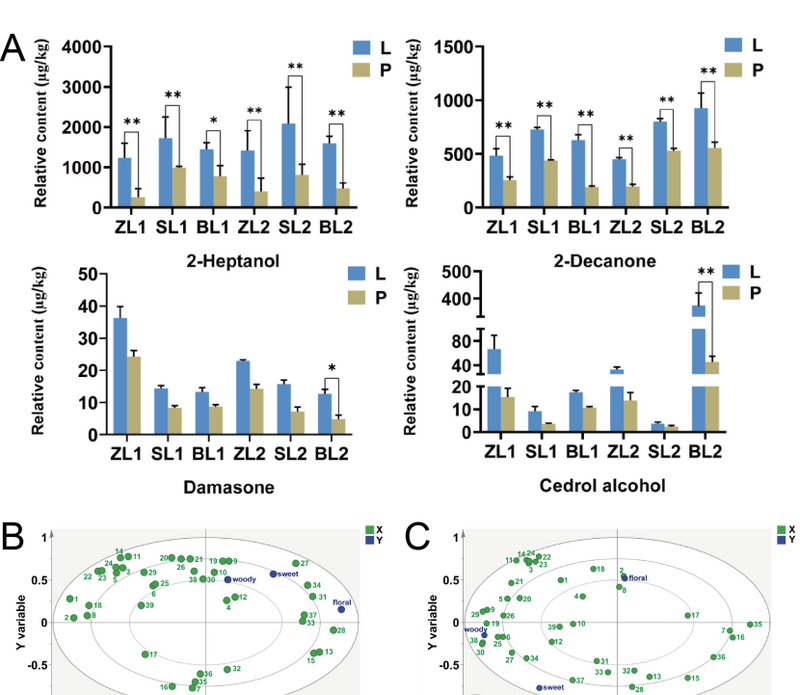

利用HS-SPME与GC-MS/MS结合分析林下小白茶和普通小白茶中的挥发性代谢物,共检测出220种挥发物。采用正交偏最小二乘法分析,并结合VIP值大于1及FC值小于0.67或大于1.5共筛选出13种差异挥发性代谢物。进一步结合OAV值大于1最终鉴定出2-庚醇、2-癸酮、大马士酮和雪松醇等四种挥发性代谢物作为区分对林下小白茶和普通小白茶的关键差异挥发性代谢物(图6 A)。为了进一步确认挥发性代谢物与香气属性之间的关系,运用PLSR分析方法将林下小白茶和普通小白茶中OAV值大于1的重要挥发性代谢物与香气属性(花香、木香和甜香)相关联(图6 B)。香叶基丙酮、3,5-辛二烯-2-酮、β-环柠檬醛和苯甲醛与花香密切相关,这些物质在林下小白茶中的含量更高,可能是林下小白茶花香更明显的原因。普通小白茶和林下小白茶中甜香和木香密切相关物质的组成存在差异,然而,与林下小白茶甜香和木香密切相关物质的OAV值总和更高,促成了林下小白茶的甜香和木香感官属性得分高于普通小白茶。

图6.(A) 四种关键差异挥发性代谢物;(B) 普通小白茶的香气属性与重要挥发性代谢物(OAV > 1)的PLSR分析。X. 39种挥发性代谢物(OAV > 1);Y.香气属性;(C) 林下小白茶的香气属性与重要挥发性代谢物(OAV > 1)的PLSR分析。X. 39种挥发性代谢物(OAV > 1);Y.香气属性。符号 * 和 ** 分别表示 p < 0.05 和 p < 0.01 处的统计显著性。采摘自林下茶园的称为L,采摘自普通茶园的称为P。

6

Summary

总结

林下种植改善了茶树的生长环境,影响了茶鲜叶中茶多酚、游离氨基酸和可溶性糖等物质的积累,促成了林下小白茶滋味甜醇、花香高长的风味品质特征,游离氨基酸、茶黄素、茶红素、水浸出物、茶多酚、2-庚醇、2-癸酮、大马士酮和雪松醇等可作为区分林下小白茶和普通小白茶的关键滋味物质和香气物质。本研究为林下茶种植模式的推广提供了一定的理论参考。

福建农林大学安溪茶学院(数字经济学院)郭玉琼教授为通讯作者。福建农林大学园艺学院硕士生张孟聪为第一作者。福建农林大学园艺学院博士生周承哲、张成,硕士生徐凯、卢丽、黄琳洁、张理煊、黎煌,南平市建阳区茶叶发展中心祝雪芳,福建农林大学园艺学院赖钟雄研究员也参与了该项研究。本研究得到了福建农林大学茶产业链技术创新与服务体系建设项目和福建省张天福茶叶发展基金会科技创新基金、建阳区漳墩镇茶产业发展基金等基金的资助。

来源:郭家小茶堂

如涉及版权问题请联系删除

6月2日在福建农林大学园艺学院一楼会议室召开了《漳墩镇茶产业发展规划》《小白茶林下栽培技术规程》专家评审会,参加会议的有福建省种植业技术推广总站、福建省农业科学院茶叶研究所、福建省供销茶业集团有限公司、福建省标准化研究院、福州市农业农村局、福建农林大学以及南平市建阳区漳墩镇人民政府等单位的专家、代表共23人。

会议首先对《小白茶林下栽培技术规程》团体标准进行审查,审查会成立了标准审查组,推选高级农艺师苏峰教授任组长。审查组听取了起草组的汇报,对送审稿进行了认真研究和讨论,并逐章、逐条、逐句、逐字认真审查。审查组专家一致认为:

1、该标准所提交的送审材料齐全,技术内容依据充分、完整,较为科学。标准编写的格式符合GB/T1.1-2020的规定。2、该标准规定了小白茶林下栽培的产地环境、种植、施肥、病虫害防治、采摘等技术要求,具有可操作性和前瞻性,填补了该领域的标准空白。3、通过该标准的贯彻实施,将有效规范小白茶的林下栽培,提升小白茶品质和规模,促进茶产业绿色、健康、高效发展。审查组一致同意该标准通过审查,建议标准起草组根据审查会提出的修改意见进行修改、整理,形成标准报批稿,报送福建省茶叶学会审批发布。

梅水和汇报《漳墩镇茶产业发展情况》

张孟聪汇报《规划》编写情况及内容

其次,由漳墩镇人大主席梅水和对漳墩镇茶产业发展情况进行汇报,主要从基本情况、创建条件、发展目标和重点项目等四个方面进行了汇报,接着由《漳墩镇茶产业发展规划》编写组对编写情况及内容进行汇报,并由专家进行评审,专家组听取了汇报,进行了认真审阅,经质询、讨论,专家一致同意通过评审并形成如下意见:

1、《南平市建阳区漳墩镇茶产业三年发展规划(2023—2025年)》(以下简称《规划》)分析了漳墩小白茶发展现状和问题,提出了发展目标和总体要求,符合国家产业经济政策,对提升“漳墩小白茶”规模、品质和市场效应具有促进作用,对助力茶产业高质量发展和促进乡村振兴具有重要意义。2、《规划》提出漳墩茶产业“422”发展行动。围绕小白茶核心产区建立1个白茶产业强镇,以杭下小白茶母树基地为蓝本,建立1个小白茶母树保护基地,以“中国小白茶之乡”的源头优势建设1个中国小白茶文化产业中心,结合漳墩全镇特色旅游元素规划1条茶旅路线,建设2个主题旅游生态观光茶园,2个现代化茶叶产学研基地,10个生态标准示范茶园,10个小白茶林下种植示范基地。3、《规划》结构合理,层次分明,分析得当、目标明确、任务清晰、重点突显,具有前瞻性、权威性、专业性和可行性。

本次评审会顺利召开,并取得预期成果离不开福建农林大学的大力支持,也离不开政府相关部门和有关专家、学者的关注和支持。漳墩镇党委、政府将认真围绕《规划》提出的内容落实新发展的理念,促进茶产业绿色、健康、高效发展。

图:通讯员

文:祝雪芳

来源:大美漳墩,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除