喝了榕榕的私房茶,似意犹未尽,便再也难忘。

之前我喝过的普洱茶,大多是以山头或村寨命名驰名的,如冰岛、班章、易武,虽品质比价不同,也只是树龄芽叶的区别,味道回甘基本是一个路子,常品饮的人,一喝便知。

自然,就是这些名品也参差不齐,有大路货,也有私人订制,片堆的、单株的,百年古树和千年古树之别,纯料的和拼配的,品饮的和收藏级的,愈来愈弥足珍贵,能见识品尝一泡,那真是有福了。

至于更具个性特色的私房茶,也早已如雷贯耳了,但究竟起源于何时,像私家菜一样源缘流长,还是像私人订制一样,只是近年的事,我没有考详过,还真的不好说。寻茶的人,都有自己拿手的私房茶,收藏的人自不必说,就是过去也号称藏有别人没有或少有的私房茶,两种私房茶有关联,但似乎并不完全一样,前者更注重自己独特的创意,后者却强调体己珍贵。寻茶拼配的私房茶,是真正的高品质的拼配,像私家菜一样,配料是秘制的,神神秘秘,有别人学不来的特色。譬如我早年吃过的源于清光绪年的谭家菜,后来吃过的毛家菜,但近年私家菜馆遍地开花,难免鱼龙混珠,尝过后,大失所望。因此,推及到如雨后春笋四处冒出的私房茶,我想而怯步,不要说望了,从来都是敬而远之,不敢轻易品尝,怕名不附实,太过失望。还以为一切不过如此,走入误区,或干脆不走了。

在文人圈,我算一个茶人;在茶人圈,我大概还算一个文人。承蒙抬爱,我给一些寻来的私房茶起过名,释过意,自然也品尝过,其中的奥秘或者说诀窍,我是深深知晓的。说实话,真的不敢恭维,这种私房茶已加入太多的商业运作,变味是情理之中的,不足为凭。

每年采茶季节,那么多的寻茶着从四面八方涌入,怀捶着不同的梦,性格品行又千差万别,做出不同的茶,原也在情理之中。真正的好茶并不多,源于各自的局限。

我没遇见,并不等于不存在。我向来相信,真正意义上的私房茶还是有的,只是机缘未到罢了。像从前,或者说几十年里,我一直喝茶店里的大路普洱茶,且多是熟茶,生茶尝过几泡,购卖过两提金瓜,又苦又麻又涩,一直丢在博古架底层,说是养着,但我疑惑,养到猴年马月,恐怕还是老样子,只是多了霉味。但那时孤陋寡闻,还以为所有的生普洱都是那样的味道。先入为主,以至于好多年里与其它的生普洱佳品失之交臂。直到去年喝了高家寻茶珍藏的一些极品,譬如千年冰岛、帮骂、懂过、大户赛等,一下子进入到一个全新的天地,仿佛訇然中开,别有洞天。原来普洱茶的世界如此五彩缤纷。那味道,那汤色,甚至条形色泽,无不令我着迷。甚至有一种冲动,随着他们踏遍千山万水寻茶去,然后沉静下来,写两部茶书,一部是寻茶记,一部是品茶录。后因种种缘故,雄心未果,但对于真正的私家茶,或者说自成特色的私房茶,我还是很神往的,渴望一尝。

机缘总是眷顾有心人的,所谓有志者事竟成。但那确实是一个偶然。

素女会微友桂发了篇茶文,图文并茂,描写素女会杭州分会举办的品茶会,其中品鉴的茶品生普四君子引起我的关注,这款以梅兰竹菊命名的茶饼,很雅意别致,小巧玲珑,大有君子之风,对茶汤色味道她们也推崇备至,说绝对值得一品,还留下供茶人也事素女会员榕榕的微信联系方式。出于对素女会的信任,对桂的敬重,因为我知道那是一群超凡脱俗的女孩子,穿麻衣汉服,玩琴棋书画,对茶尤其钟爱,有很高的鉴赏力,我就加了榕榕的微信,谈茶论道,她说,你是桂的朋友,品味自是高雅,末了爽快地提出先寄一点样品,尝过再说。这也正是我乐于接受的方式。几天后,快递送来了样茶,果然不同凡响,单那清利大方的牛皮纸包装就是我喜欢的,中间留有玻璃纸透明天窗,里边的茶看得清清楚楚。我先泡了2013年四君子散茶,清香绵柔,回甘恬淡,绵里不乏刚劲,的确蕴含着明显的君子之道,若梅,若兰,若竹,若菊,和我喝过的任何一款生普洱都不一样,是典型的私房茶。放下茶杯,我就联系榕榕,速寄一套四君子茶饼,她又向我推荐了一款老白茶,就是月光白,是那父亲亲手秘制的,那香气,那甘甜,一言难尽。月光白我品过,是有种月光清辉的韵味,但榕榕居缘茶的这款老白茶自是不同,撬饼时就闻见四溢的花香,和我喜欢的帮骂老坨茶浓郁的香气很相似,但不仅仅是玫瑰味,还多了其它的花香,冲泡时香气更浓,多了些水润。汤色绝美,酒红透亮,初入口有古树滇红的滋味,细品有些微老熟茶的味道,但回味时多了古树生茶的清爽甘甜。一连几天,都是老白茶,喝了就放不下,每一次的品饮,体味都不同,汤色由红到金黄淡黄,愈来愈甘爽,香气时隐时现,一直弥留在齿唇上。和榕榕谈起品饮老白茶的感受,她也对这款茶情有独钟,相当自负,感叹道,若是再存放一半年,会更好喝的。这我信,也想象得出,其汤色口感与现在自不可同日而语,不过现在就已经很够味了,完全可跟我喝的陈化三年的生茶媲美,甚至有过之而无及。她问我,那两款私房茶尝了没有,是今年春天的拼配茶,香气很特别,口味虽重,但感觉特别舒服。等寄那提老白茶时顺便赠你一饼尝尝。其实上次寄赠的样茶中就有私房茶,是散茶。撬了一小块,泡满了壶,的确如榕榕所言,是别一味道,那种浑厚甘醇非其它茶可比。更重要的是,她们居缘茶的私房茶,性比价相当高,与其他茶店比,真正是物超所值,出乎我的意料,尽管我知道茶的水痕深,但还是特高兴。喝到真正的好茶本身已是一种福气,遇到实价,那更求之不得了。

回想我的品茶历程,几十年恍若烟云,但近年还是清晰的,每一次特别的品饮,都历历在目。心底,不免有些疑惑,真正的好私房茶多了去,但如此公道的茶价茶人就不多见了,也许很多,只是我没有遇到。短短的十几天,我心甘情愿地够了三提茶,这在我是前所未有的,倘若说开始还是出于对素女会的信任,之后完全是自我感觉了,很舒畅。有一家普洱老店,我常常散步过去,或观赏茶器,或坐下品几杯,店主也是位寻茶人,每年春天都要到云南茶山转一转,寻些普通古树茶,压成茶饼茶砖,也算精细,店主人厚道,茶价也适中,但他也承认,就是这样的价格和价值,也不是一般人能接受的。榕榕的居缘茶,从茶品而言,无疑要高一个档次,但茶价却是这家店主无法向背的,除了批发和零售的关系,似乎还有许多我所不知的原因。在店主的店里,我看见两册精美的宣传册,是有名的雨林古茶坊的,茶品及包装,的确美到极致,看一看就沉醉了,不要说收藏。但那天价,真的让人望而生畏,起码像我这样的茶人,或者说爱茶人,连买的想法都不敢有。自然,店主也不敢代理,他坦言,真是好茶,千年古树茶,可代理不起。尽管他的店里也有几千一个茶盏的镇店之宝。

交往久了,偶尔也谈起她的居缘茶,也谈起她和雨林古茶坊的缘源。榕榕的语气是平静的,所以做不了土豪茶,只能辛苦些做私房茶,凭品质和价位籯得老客户的信任,一边做茶生意,一边玩茶,大概是遗传基因或氛围影响,她本身也是个嗜茶的女孩,遇见好茶就不想错过,坐下来忘记一切来静心品饮。自然和许多素女会的会员一样,很雅韵,茶只是其中的一项爱好。她南宁的居缘茶店,也已走过七个春秋。她店名就很有意思,居,缘于茶,有了茶缘,就居而慢品。她是湖南人,祖辈以茶为生,为了寻茶,千里迢迢追寻到云南,他哥哥已娶了傣族姑娘,成了地道的普洱茶农,经营着自己的茶庄。她姑姑的女儿在做普洱茶中结识了台湾茶商,已远嫁到台湾高山茶园,就是她自己也选定以茶为事业,终其一生了。

知道这些后,我就有些释然,在这样的茶世家里,深受茶的熏陶,有超然的茶理念,做别一样的私房茶,游走于寻茶人和茶人及茶商之间,举重若轻,游刃有余,是很自然的事情。

今秋,明年春天,榕榕的居缘茶庄,又会寻见推出什么样的私房茶呢?午后,静享着她的私房茶,我常常这样想,思绪就不免飘远,飘到遥远的古茶林,仿佛看见一个姑娘,舒伸纤纤玉手,舞蹈般摘茶叶,音乐水一样飘起,起伏弥漫。那姑娘很像茶人榕榕,笑意盈盈,阳光灿烂。

我还是要说,由衷地说,榕榕的私房茶,素女会茶人品鉴后竖起大拇指说好,细想想,又岂是一个好字了得。里边的确蕴含着很朴素而又深奥的茶禅义理。一茶一味,禅茶一味。好茶是吃出来的,吃茶去。

【摘自2016年6月1日《吃茶去》杂志;静子(山西大同),作者系山西省作协会员,著有散文集《乡村拾遗》《镶嵌在记忆深处》】

(《吃茶去》杂志)说起茶,中国人最不陌生了。因为茶的发源地就在中国,唐代陆羽《茶经》云:“茶者,发乎神农氏,起于鲁周公”。在中国,从古至今,不管南方人还是北方人,不管是男人还是女人,不管是雅士还是俗人,几乎都有喝茶的经历。

我是一介俗人,也喜欢喝点茶,但日常生活中却并未养成长期喝茶的习惯,对于喝茶也从不讲究,对于茶文化的研究也不多。但对于茶,我却有自己的话要说。

茶在中国被誉为“国饮”。中国茶的品种很多,喜欢喝茶的也人很多,但是各茶入各眼,每个人对茶的品种和喜好程度也不同,对茶的感受也就各异了。中国的茶文化源远流长,博大精深。关于茶的典籍、文献及著述也是汗牛充栋,无以计数。

与粮食一样,茶来自于一种植物,是大自然的造化,是天地之间的精华。但茶与粮食却有大不同。粮食供人一日的三餐,可以裹腹,可以延续生命。茶对于人来说,似乎可有可无,不喝茶人照样能活下去,但光喝茶不吃粮食那是万万不行的。话虽如此,但对于中国人来说,茶是日常生活所必需的东西。吃了粮食,人的肚子不饿,心里不慌,但总觉得缺点什么。有了茶,人的生活才多了一分悠闲和优雅;喝了茶,人体也多了一些健康。宋代吴自牧《梦粱录·鲞铺》中说:“盖人家每日不可阙者,柴米油盐酱醋茶。” 元代武汉臣《玉壶春》第一折写道:“早晨起来七件事,柴米油盐酱醋茶。”

在中国,不管家穷家富,家家都有人在喝茶,而且都以茶来招待客人。你不管去谁家里,坐下来之后,主人就先给你沏上一杯茶喝上,然后才开始说事。这是中国的人情风俗,几千年来皆是如此。有些人,不但在自家里喝茶,在别人家里喝茶,而且会邀上朋友专门去茶楼里喝茶,甚至还把茶叶作为礼品送人。由此可见,喝茶对于中国人来说确实是一种日常的生活习惯。

喝什么茶叶?用什么泡茶?用什么盛茶?如何煮茶?如何沏茶?如何喝茶?这些在中国讲究甚多,人们称之为“茶道”。茶道起源于中国,但被日本人发挥到了极致。

中国的古人喝茶是特别讲究的,但到了当代,除了一些所谓的名流、雅士之外,一般人似乎对喝茶并不怎么讲究了。富人、名士有他们的喝法,穷人、俗客有他们的喝法。富人、名士喜欢喝的是名贵的茶;穷人、俗客就喝普通的茶。富人、名士用山泉水泡茶,穷人、俗客就用井水、自来水泡茶。富人、名士用名贵的玉器、瓷器杯子喝茶;穷人、俗客用粗瓷碗、玻璃杯、搪瓷缸甚至一次性纸杯喝茶。富人、名士慢条斯理地一小口、一小口地呷;穷人、俗客就大口大口地饮。不管怎么喝,大家喝到嘴里的都是茶,其它无关紧要。

“杯中乾坤大,茶里日月长。”茶看似一个很简单的物什,但内涵却是很深远的。喝茶的人很多,但大家对于茶的品味、感受、理解、认识却是大不一样的。有些人喝茶,喝的是品位、情趣、意境、文化或者更多的东西;有些人喝茶喝的只是茶的味道,有些人喝茶喝的是它的保健功效,更多人的可能只是把它当作一种解渴的饮品。《红楼梦》第四十一回中,妙玉有一段嬉笑贾宝玉喝茶的言论:“一杯是品茶,二杯就成了解渴的蠢猪了,三杯可就是饮牛、饮骡子了”。我认为,妙玉的调侃之语虽然不无道理,但不能就说怎么喝茶就高雅,怎么喝茶就低俗或者愚蠢。因为,茶本来就是一种解渴的东西,所谓的其它东西是后人附加上去的,并不是一种客观的存在。

在我这三十多年的生活中,也有过一些喝茶的经历和感受。

我的家乡在关中的西府。我们那里从不产茶,但是乡民却一直有着喝茶的习惯。不管男女老少都能喝茶,但以老汉居多。记得我小时候,我们那里的老汉喝的最多的是那种形状类似小窝窝头的圆坨坨茶,对于品牌和品种似乎没什么讲究。老汉们常把圆坨坨茶掰上一小块放在搪瓷缸里,然后倒上开水,放在火炉上熬,等水沸腾之后,茶液颜色变成黑青色之后才算是熬好了。然后,他们把熬好的茶水倒在另外一个搪瓷缸里喝,喝完了再继续熬。谁家要过红白喜事时,大门口席棚下的礼桌旁总有人专门在熬茶,供那些前来看秦腔戏的老汉们喝。我小时候曾经几次喝过那种熬过的茶,口味酽浓苦涩,简直难以下咽,但是过一会之后嘴里会泛出一丝丝甜味儿。常喝熬茶的老人,大都牙齿黑黄,样子很是难看。我当时想不通,熬茶这么难喝,为什么老汉们还这么爱喝?有些老汉就告诉我:熬的茶喝着劲大,提神解乏。后来,随着生活阅历的增加,我想这是庄稼人的苦中作乐,他们习惯了苦,能从苦中品出甜来吧。

我父亲是一个爱喝茶的人,不过他一般喝的是泡茶,泡的大多是茉莉花茶。泡茶的味道有一丝淡淡的清香和甜味。我上小学到初中的那几年,几乎每天跟着父亲喝茶。刚开始,父亲不让我喝,说是碎娃喝茶不好,喝多了晚上会睡不着觉。父亲喝茶的时候,我会给茶杯盖里倒一点抿上几口,慢慢也就养成了喝茶的习惯。父亲的茶基本上都是我给泡的,父亲见我勤快,也喜欢喝茶,慢慢也就不再说我了。后来,我给他泡茶的时候,也会顺便给自己也泡上一杯。父亲就常说我小小年纪竟成了一个“水烟客”(西府方言,意思是说能爱喝茶抽烟)。实际上,那时我只爱喝茶,不会抽烟,更不敢在大人面前抽烟。直到我上了高中之后,开始长期在学校寄宿,慢慢地和父亲相处得少了,也就再很少喝茶了。

参加工作后,我一个人很少有闲情逸致去喝茶、品茶,也几乎没有买过茶叶。七八年前,曾有人送过我一套茶具,我就打开看过一次,然后放在房子的角落里再没动过,红木外盒上已然落满了一层灰尘。有几次喝茶,是和同事、朋友去的茶楼,当然喝茶不是主要目的,主要是聊天说事,图得是一个环境的幽雅清净罢了。尽管在茶楼里我喝过不少名茶,什么安溪铁观音、洞庭碧螺春、西湖龙井、信阳毛尖、云南普洱等等,但是说实话,对于我这样一个俗人来说,好像喝什么茶都似乎没有多大区别。关于茶的品种、分类、口味及制作工艺等,我也一直没有好好研究过,也很少和别人去谈茶。在我看来,只要是茶,都是好的,不在于喝什么茶,也不在于怎么喝。去茶楼喝茶,对于我而言是一种应酬,算是附庸风雅吧。

让我记忆犹新的是2009年的初春去长安县一个朋友家里喝茶。去朋友家喝茶之前的半个月,有一次我与一个同事喝冰啤喝出了点胃病,吃了几大把的胃药都未见效。到朋友家里后,人家给我倒了一杯绿茶,我们边喝边聊。可是,不知怎么回事,茶喝得越多,我的胃部就越是胀痛。我终于坐不住了,就问朋友家里有没有胃药。他说没有,又问我怎么回事。我就说明了原由。他笑了笑说,不着急,我给你换一壶红茶喝喝看。我忍着胃痛说,再喝茶我估计就该躺医院了。他说,看来你不懂茶啊,红茶有养胃之功效呢,你先喝一杯再说。没一会功夫,一壶红茶就泡好了。他先给我倒了一小杯。我迫不及待呷了几口,很快就把一杯红茶喝完了,然后又连续喝了好几杯。几杯红茶下肚之后,胃痛果然很快就减轻了许多,半个小时后,我感觉自己跟正常人几乎没什么两样了。我们又继续坐在客厅里高谈阔论起来。临走时,我对朋友表示感谢。他说:“你以后要好好研究一下茶,也要多喝茶呢,这是个好东西。但是你现在有胃病,尽量别喝绿茶,多喝点红茶,红茶养胃呢……”他正说着,就把自己的一罐红茶给我分装了半罐。我不好意思要,他硬塞在了我的背包里。回家之后,我坚持喝了一周多时间的红茶,胃就不再胀痛了,比吃药还管用。后来我还专门写了一篇文章《好友如茶》,对此事进行了记录。从那以后,我对茶有了新的认识,也开始慢慢关注起茶的文化来了。

茶确实是一个好东西。大量研究证实:茶叶确实含有与人体健康密切相关的生化成份,茶叶不仅具有提神清心、清热解暑、消食化痰、去腻减肥、清心除烦、解毒醒酒、生津止渴、降火明目、止痢除湿等药理作用,还对现代疾病,如辐射病、心脑血管病、癌症等疾病,有一定的药理功效。可见,茶叶的药理功效之多,作用之广,是其它饮料所无可替代的。适量饮茶,对人的身体有很大的益处,但也应注意喝茶的量和浓度。胃寒的人,不宜过多饮茶,特别是绿茶,过量会引起肠胃不适;神经衰弱者和患失眠症的人,睡眠以前不宜饮茶,更不能饮浓茶,否则会加重失眠症;服药的人不应该用茶水送服,以免降低药效;正在哺乳的妇女也要少饮茶,因为茶对乳汁有收敛作用。

茶作为一种著名的保健饮品,在中国,从古到今一直有人在喝,不但中国人喝,而且从我国西汉时就随着瓷器、丝绸出口到中亚、西亚和非洲、欧洲等国家。因此说,茶是古代中国南方人民对中国饮食文化的贡献,也是中国人民对世界饮食文化的贡献。

我这个西府俗人,以前有饮酒、抽烟的恶习,唯独对喝茶一直没有养成习惯。步入而立之年后,我发现饮酒、抽烟对身体的伤害越来越大,现在正想方设法逐渐戒除这些恶习。但人总得有些物质上的嗜好吧,不然生活过得也太寡淡了。于是,我就想到了喝茶。喝茶不仅能解渴生津、养生保健,还能陶冶性情,何乐而不为呢?

好了,不说了,我那里还有一罐“陕青”放了都一年多了,还没怎么动过呢,我现在就去泡一杯吧。

(摘自2013年第1期《吃茶去》杂志;作者:刘省平)

毫不客气的说,所谓的陈化,大部分都是给过期茶找了个很好的销售借口而已。

开篇有一个重要的定义,题目中谈及的过期茶,主要指的是市场各种来路的老茶,一般都会有一定的年份,超过六大茶类人们认同的常规试饮期,比如放了四五年的红茶,两年以上的绿茶,放了五六年的白毫银针等。因为现在除了绿茶,其他茶类有着越来越老,就越被市场追捧的局面,我觉得稍微有点混乱的。

1、哪来的妖风?

其实以前,中国是个绿茶为主的环境,所以饮茶文化中并没有太多追求老茶的审美偏好。

如果非要说饮用陈茶的习惯,民间有,但是大都不是为了品饮其滋味,而是为了药用。

比如在黄山,有些家庭会存放一点点老的祁红,当作药物来使用,长辈们说可以消毒杀菌。这一点我稍微有歧义,在新茶相对多酚类没有被氧化更多的前提下,我的理解新茶的杀菌效果更好,但老祖宗传下来的智慧,可能有独到的地方,我们也给予尊重和理解。但至于喝老茶跟好不好喝,在以前也很少有人提及。

市场上也不知道什么时候刮起了一股妖风,让老茶开始越来越走俏。

2、我狠起来,连我自己都骗

有一次跟朋友一起喝茶,带来一泡所谓上个世纪90年代的老红茶,说是极其珍贵带来与众人分享。

第一杯入口酸,陈味扑鼻而来,还带有焦糊的味道,就在我抬头想看众人的表情时候,我看到分享者眉头皱了一下,但其还是强忍着身体的不悦,只说了一句:“这个茶陈韵十足”。

我想,这个场面应该有不少人经历过吧?

3、商业互捧下的假大师

来谈一下最近抖音较火的一位卖老茶的“大师”,梁某。

经常能够看到晒各种老茶的视频,从泡茶开始到品茶,形容到如天赐珍馐一样的美味,隔屏让你觉得喝茶原来是这么美妙的一件事情。他自己手上的茶叶是否好喝姑且不论,但各种老白茶,乌龙茶,甚至还有红茶等,都统一归纳成香气突出,口感柔和,带有果酸。吊足了看客的胃口,不禁想问,老茶真的有那么好喝吗?

如果仔细看过他视频的专业人士,一眼就知道其是个半吊子,条索粗大的岩茶,被其形容成紧结,乌黑的叶底被形容成叶底鲜活,连最基本的评茶术语都不懂,拉出来一堆带着享受时的评价,对于观众还是很受用的。

另外,有的时候也能看到各位现存一些大师与其互动,甚至送各种茶样,指点一二。看似得到业界认可,实际上有人帮你处理那些没卖完剩下的库存,而且比新茶买的还贵,谁不愿意跟他合作?

商业合作互吹的目的,最终还是要收割你们这帮吃瓜韭菜。

4、你手里的过期茶,真的好喝吗?

写文章,总归要有一个不同立场下的观点,如果在这里还用所谓的“适口为珍”这种政治正确的废话来通读全文,我劝你就此打住,读下去没有意义了。

其实我一直都试图去理解很多老茶,所以每年也会花一定的精力去收集,采购各类别老茶去喝,或者去朋友那边喝一些老茶。

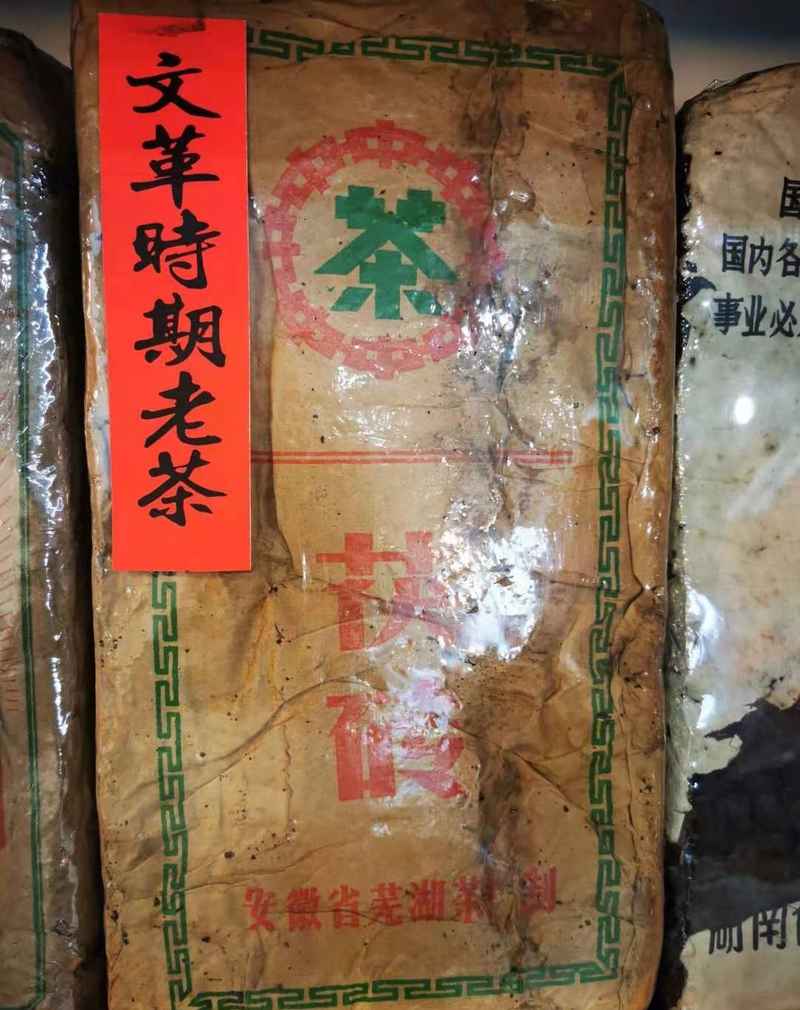

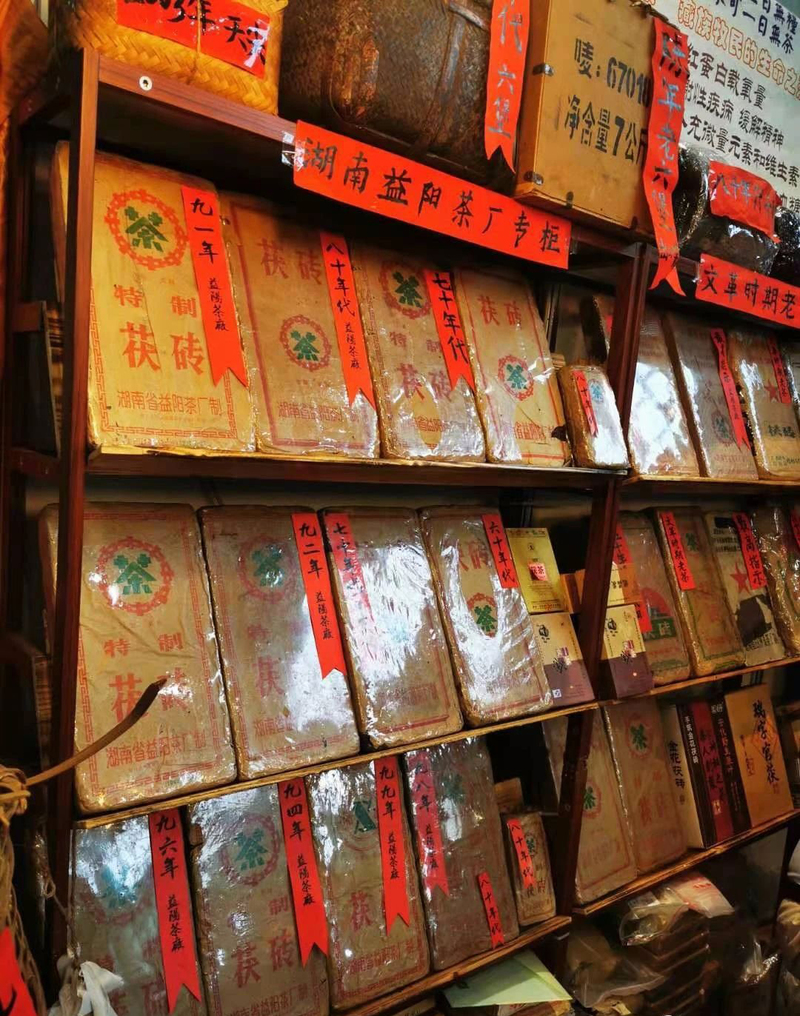

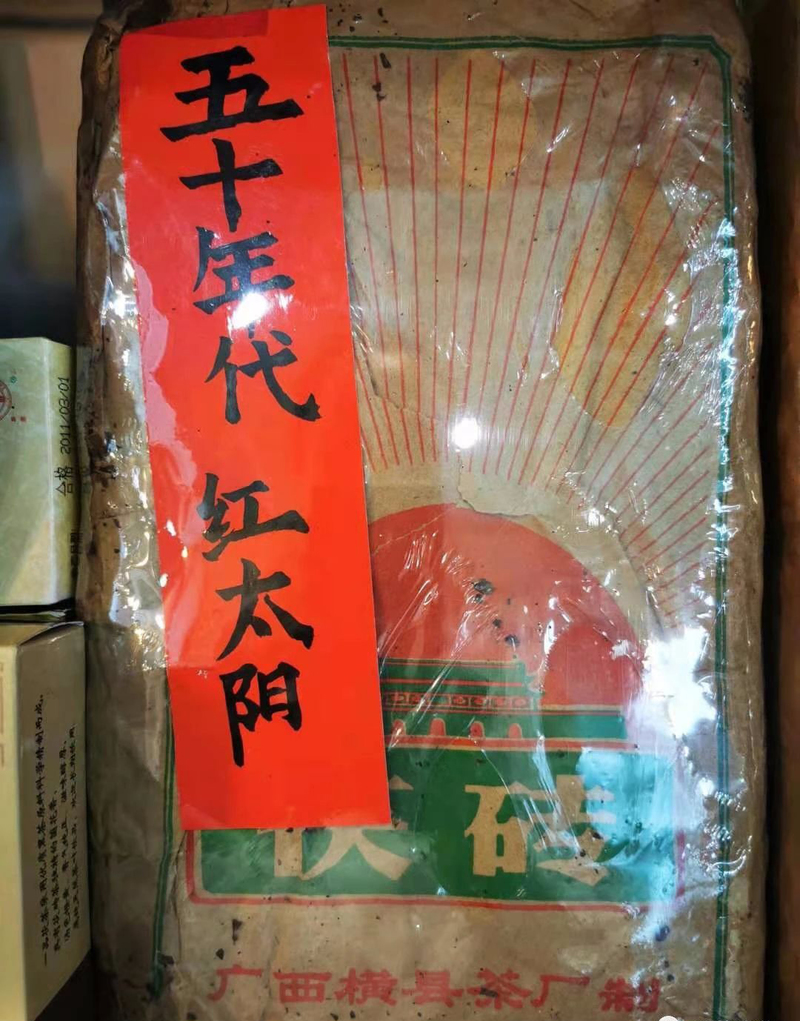

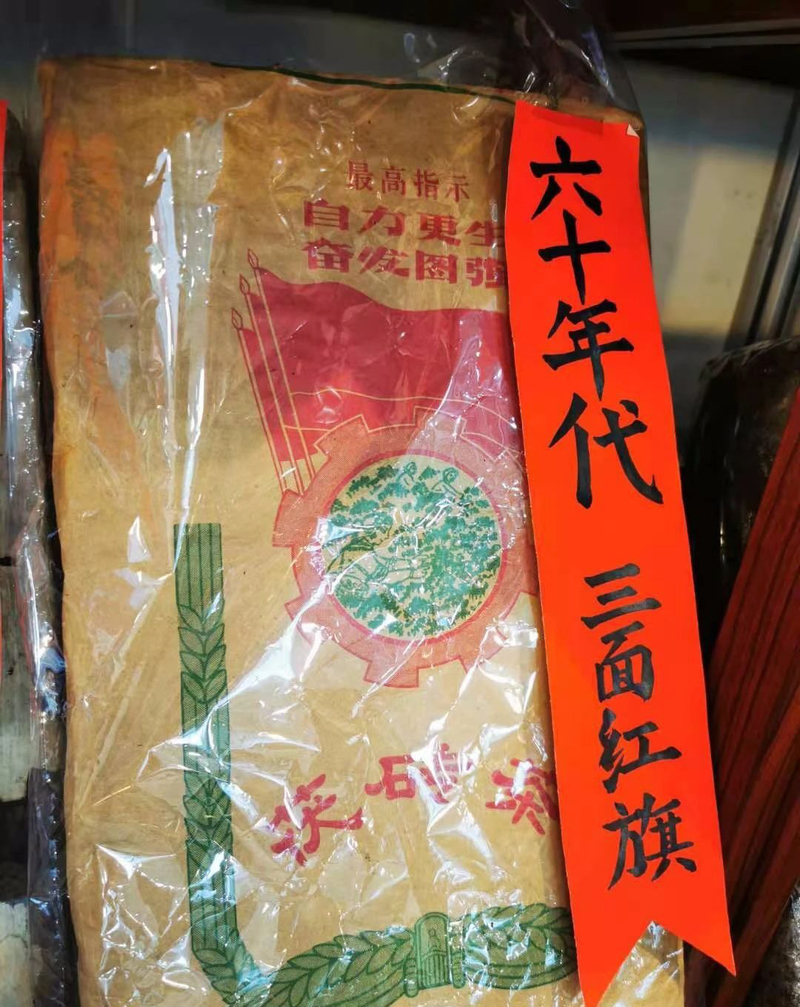

坦白的说,我几乎只认可类似生普,黑茶如六堡、苻砖之类的茶叶,其他的绝大部分各种老茶大部分都变得四不像,香气溃散,汤感淡薄的占大多数。而且最大的问题还是在茶汤上,几乎都变得淡而发散,既没有原来的特点,喝起来也没有让人觉得符合茶应该有的愉悦体验。当然,在任何时候我都接受一句那是你没喝到好的这句话来打脸,有这个想法的可以寄来各种你认为好的,我来者不拒,真好的话,我免费为你各渠道宣传。

5、只有找不出的缺点,没有形容不了的特点

他们是怎么形容老茶的?

味道淡——柔和

陈味——陈香

没有茶味——无味之味

香气无——香气沉稳

无法形容乱七八糟的味道——岁月的痕迹

这里不一一列举了,看着恶心。

所以各位放心,那些卖老茶的,只有你找不出的缺点,没有他们形容不了的特点。

也许,因为爱,所以满眼都是优点吧。

6、标准的不标准

茶叶按照国家规定是需要标注生产日期的,根据GB-7718-2016预包装食品规定,茶叶在外包装上面是需要标清楚生产日期和保质期的。但是,在地方标准中,各个茶类大部分都只标注了标签按照GB-7718-2016或者GB-7718-2011的规定,需要标注生产日期,但并没有写各类茶明确的保质期。

再加上比如普洱的标准也写过了,在符合GB/T22111-2008 标准前提下,可以长期保存。

白茶有个比较有意思的事情,原国标GB/T 22291-2008中并没有指出白茶适合长期保存,而在新版国标GB/T 22291-2017中,指出符合保存条件下,可以长期存储,是不是也可以看成是为了顺应市场的一小步呢?

那么在标准的混杂情况下,标准,也都看起来不那么标准了。

7、就算再乱,还是需要厘清

那么到底我们应该怎样看待“陈茶”这个问题?

其实我原本想以专业的角度去梳理一整套逻辑,但是奈何我专业知识体系不够,花了四天时间思考,也没有能力厘清茶叶存储转化的理化逻辑,所以在此就还是简单从体验角度去建议一个看待老茶的原则。在文末我会详细写一下我认为专业层面的转化概念,内容较为枯燥,并没有一个确切的看法和认知,感兴趣的朋友可以仔细读一下,也欢迎斧正。

我的看法如下

1、家底要够厚

其实我前面也提到了,很多我接触到的老茶的通病就是香气低沉,滋味淡薄,在某种层面可以视同可溶物的大大缺失,所以,我认为如果要喝一些有价值的陈化茶,至少要有足够的内质供其后期转化。否则进入到淡而无味,香气全无的老茶,剩下的只能是无味之味的意淫。

2、大部分人群认定的好喝

无论你怎么老,多么少见,得好喝吧?因为仓储和茶叶的品质和来源不确定性,那种尖酸,杂味,焦苦,甚至霉味的茶肯定是算不上好喝的。哪怕就是宇宙诞生时期的,品饮的价值也都没有了。

所以,在这里我认为大部分人认为的好喝,至少还是能体现出茶叶本身该有的:甜,醇,香,爽,鲜,回甘生津各种使人愉悦的体验。

别杠,这种愉悦的体验是基于生理判断的,别为了和老茶,跟自己身体抬杠,真的。

3、是否需要延续六大茶类的特点?

其实这个问题我觉得不完全是,但至少大面还应该这样。至少在我个人经历上来说。

陈年绿茶失去了鲜爽和清香,喝起来是不愉悦的。

陈年的红茶失去了香和醇厚,喝起来是不愉悦的。

陈年的白毫银针失去了清鲜和多了陈味,喝起来是奇怪的。

陈年的乌龙茶失去了高香和丢掉了岩骨,我为什么不去喝红茶?

......

当然茶叶的变化有很多可能性,所以我说了不完全是需要延续六大茶类的特点

4、适度的后熟不等于老茶

相对于茶叶完成干燥那一步的新,和适当放置的后熟,确实经过一定时期合理存放的茶叶会变得更好喝。

例如

所以有些高端的龙井,在制作完成后,还会放入石灰缸进行一个星期的后熟。

岩茶,需要更长的时间褪去火气透发出茶叶的本香,这一点也是公认的。

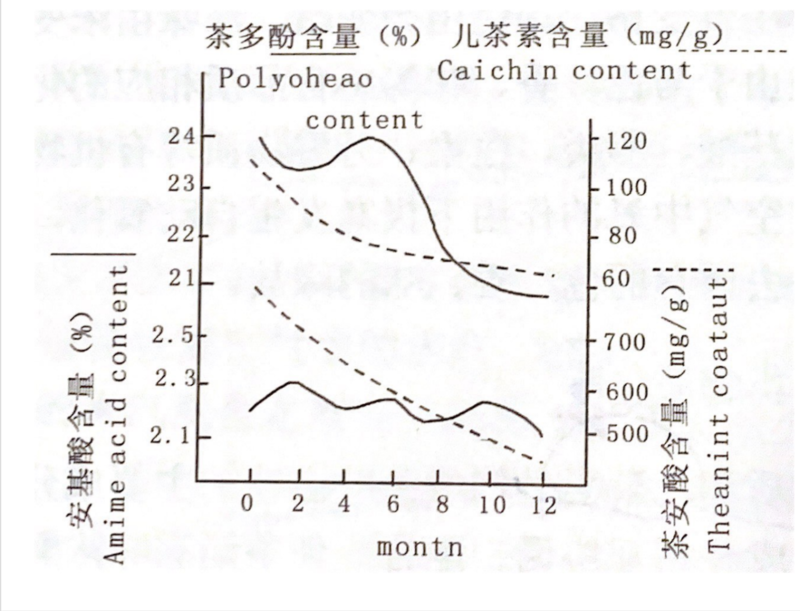

但这一点是有一定的数据支撑的,比如红茶经过适度存放后,因为醌类物质受到含水率和良好保存条件的影响,无法进一步氧化,会发生可逆的变化,所以红茶在制作完成后短期内会存在一个多酚类物质和游离氨基酸等物质上升的一个过程,可溶物的增加,茶汤会变得更好喝。但长期看,随着氧化的进一步深入,可溶物减小,品质还是下降的。

所以,无论是前人的智慧还是现代的科学研究,适度的陈放后熟是有必要的。

最后,回到我们开头提到的,当你喝到各种来路不明数年甚至几十年的老茶的时候,你真的觉得那口茶汤好喝吗?

这并不需要答案,问自己就足够了。

以下是我对转化专业部分的看法,本不想放在正文中,因为前面说了我目前也没有能力厘清专业逻辑,因为目前无论是大学教材,各种我们茶行业从业者(非专业研究方向)能查到的资料,都没有一个系统性关于茶叶老茶和陈茶转化的系统理论体系,包括茶叶质量与安全学中也明确指出,关于茶叶存储的很多变化路径,研究还不充分。所以我个人目前的能力和资源,也只能研究到这了。

有可能存在的转化路径

1、氧化路径

对于普通人,没有办法达到绝对意义上的隔绝空气所以茶叶制作完成后氧化的路径是一直存在的。

多酚的氧化

比如多酚类物质,是茶汤浓度和厚度的重要物质。一方面会氧化缩合成高聚物,难溶于水,但另一方面比如红茶因多酚氧化,初级产物会产生茶黄素,短期看又会增加茶汤的品质。部分介于多酚类物质和茶黄素之间不稳定的醌,有可能会因为很难进一步氧化而被还原。所以多酚氧化路径是一个动态变化的,基本都是短期看品质上升,长期氧化聚合整体大幅度降低,造成茶汤浓度下降的。

氨基酸的变化

量没有太大变化,但是组分发生变化。有益于茶汤滋味的谷氨酸,天门冬氨酸等被大量氧化,红茶里的氨基酸还可能会跟咖啡碱等进一步进入高聚物缩合。而蛋白质水解产生的新的游离氨基酸,并不能改善茶叶的品质。所以,不管什么茶叶,鲜爽度只会越来越差。

香气物质的变化

香气物质在氧化路径下,特别酯类的物质是氧化减少的,氧化分解成一些低分子的醛,醇等挥发性物质,造成香气下降。而且,脂肪族物质可能会氧化腐败,还有其他一些物质也会产生酸败,陈等不良气味。

2、微生物转化

微生物的转化目前研究资料其实非常少的,但我根据资料学习看法主要是这样,所有茶叶都不可能说完全避免微生物的侵入,但是很多茶类因为有高温烘干的作用,本身微生物芽孢的存留量较低,在保存条件良好的情况下(低含水率),微生物作用不会特别明显。

而目前生普的晒青方式是可以明确有微生物着落的,由于没有经过高温渥堆,所以我个人认为也不能明确是否有建立起优势菌种的过程,那么生普微生物转化路径还有很多问题需要研究。

黑茶类,因为经过高温渥堆,建立起了大量优势菌种,并且都是对人体无害的,那么后期转化就会进入一个微生物不断裂解大分子,让更多可溶物出现的情况,也会让茶叶变得汤感变厚,滋味变醇的情况。

另外多提及一点,因为茶叶含水率低,所以微生物就算有影响,我认为这个过程也是极度缓慢的。

3、酶的作用

酶的本质是蛋白质,大部分经过高温制成的茶叶,基本都会让酶在成品茶中失活(不可逆),但是也有资料指出,酶依旧会有残余酶存在,那么酶的作用有各种注入氧化,过氧化,裂解等等,但是有一点,一般茶叶的存储条件含水率是需要控制在较低水平,茶叶一般不太会超过13%这个含水率,否则茶叶会霉变。所以我认为就算有残余酶的存在(哪怕是白茶)作用是在茶叶后期存储中受到抑制的。

其实,茶叶的后续可能存在常规转化可能主要就是这几条路径,所以专业上我认为关于茶叶的转化有很多问题需要研究,但实际上我认为很多老茶是不能明确含水率的动态变化的,那么仓储条件不一样,其实最怕的就是微生物(杂菌)带来的问题。

所以如果没有良好存储条件下的老茶,我认为处于安全角度而言,尽量少喝。

——本文来自恋山堂,感谢作者付出