历史许多时候是一本陈年烂账,许多东西死无对证,对于唐代之前的云南茶叶而言,更是茫不可考。一些写云南茶史的文章,引经据典,将云南可考证的种茶史上溯到3000多年前,言必称“商周之际”。但事实真的如此吗?

本文的观点是,云南茶叶的信史只能从唐代算起,因为唐人樊绰将云南茶写进了《蛮书》,其是云南茶见诸于史籍最早最确切最可靠的记载。在唐代之前,也有一些典籍提到了西南地区的茶叶,但没有特指云南。我们可是假设说的是云南,但缺乏确凿的证据,只能算一种学术探讨之设想。

按照茶界的主流观点,云南茶产业始于商周,云南的濮人率先发现、驯化与利用野生茶树。“濮人种茶”作为一种假说,有其巨大的学术价值。由于唐代之前缺乏确凿的文字记载,无疑让这种假说含金量大为降低。本文尝试从社会经济发展、民族迁徙与融合等角度,来破解云南唐代以前濮人种茶之谜,以及云南三千年来茶叶种植文明是如何演变进化的。当然文章的主观推想成分多,还请方家不吝指正!

唐代之前的云南茶叶茫不可考

一提到云南茶叶,许多人会引经据典,罗列出一些唐代以前的典籍关于云南茶叶的记载。主要有以下这些:

1、巴国贡献茶,跟滇东北种茶的关系

《华阳国志·巴志》记载:“周武王伐纣,实得巴蜀之师,著乎尚书……其地东至鱼复,西至僰道,北接汉中,南极黔涪。土植五谷,牲具六畜,桑蚕麻苎,鱼盐钢铁,丹漆茶蜜……皆纳贡之。”

质疑:这是巴志,说的是古代巴国之事。巴国的地理范围跟云南关系不大,勉强可以联系的是“西至僰道”。僰道是今宜宾,宜宾的旁边是云南的昭通。也就是说在历史上滇东北的昭通,有可能属于巴国的势力范围。但这只是假设,说明存在一种可能,但不能作为确切的证据。巴王作为诸侯国君,理所当然要向周武王上贡。《巴志》中记载了这样一份贡品清单:五谷六畜、桑蚕麻纻、鱼盐铜铁、丹漆茶蜜、灵龟巨犀、山鸡白鴙、黄润鲜粉。贡品中有“茶”,但我们只能说有可能茶产自云南的滇东北。)

2、武王伐纣的濮国是不是云南濮人?

据《史记·周本纪》载,周武王在公元前1066年率南方八个小国讨伐纣王。八国即庸、蜀、羌、鬓、微、卢、彭、濮八个部族国。一些介绍云南茶叶历史的文章,于是发挥想象:其中鬓族濮族均祖居云南,鬓族分布在今牟定县,濮族分布面广,周秦时期称为百濮,其后裔分支很多,历代称呼为朴子、朴子蛮、布朗;蒲蛮、哈瓦、德昂、崩龙等。

质疑:其实在中国古代,濮人分布很广。商周时,分布在江汉流域及其以南,后散居今四川、贵州、云南等地,与百越杂处。

今天,历史学家对百濮族人的历史演变结果有三种流派:①战国以后演变为百越,发展为汉藏语系壮侗语族各民族;②百濮与百越是两个不同的族体,元朝以后称蒲人,再后发展为南亚语系孟高棉语族各民族;③前期之百濮与百越有密切关系,后期即为孟高棉语族各民族。

实际上,春秋、战国时期的百濮族人,主要居住于今云南、贵州、四川至江汉流域以西一带,是今天操持汉藏语系·藏缅语族·彝语支的彝族、哈尼族与土家族,汉藏语系·苗瑶语族的苗族,南亚语系·孟高棉语族的布朗族,南亚语系·佤德昂语支的佤族和德昂族,汉藏语系·语族语支至今未定的仡佬族,以及部分汉藏语系·壮侗语族的傣族(泰族)、汉藏语系·壮侗语族·侗水语支侗族等诸多少数民族的先民之一。

由此可见,濮人分布极广,参加武王伐纣的濮人不一定来自云南,而且濮人的族属非常复杂,至今没有定论。濮人不但是今云南布朗族、佤族、德昂族的祖先,也可能是彝族、哈尼族、土家族、侗族等的祖先,因为历史上民族融合,百越、百濮、氐羌存在相互融合之现象。比如彝族,不但是氐羌的后人,也包含着不少的百濮成分。)

3、产茶的汉代平夷县不是今天的云南富源

《华阳国志·南中志》中有“平夷县,郡治有珧津、安乐水,山出茶、蜜”的记载。据吴觉农《茶经述评》载:“平夷县约当今云南富源县地。”

质疑:这犯了张冠李戴的错误。云南富源叫平夷县,是在清顺治十四年。汉代的平夷县在今贵州毕节。且看历史真实记载:

古平夷,今贵州毕节。公元前111年置平夷县,治所在今毕节七星关区,隶牂柯郡。晋建兴元年(313)置平夷郡,平夷县为郡治,东晋文帝时改为平蛮郡、平蛮县。

富源,周秦时,属滇国。两汉时,属益州宛温县。两晋南北朝时,属宁州。隋朝,属益州开边县。唐朝,属盘州。南诏和大理国时,为摩弥部。元朝时,在境内北部设罗山县,属曲靖宣抚司。明洪武二十三年,废罗山县,新置平彝县卫,南部仍为亦佐县。清初,平彝县卫属云南都司、亦佐县属曲靖军民府。清顺治十四年,废亦佐县为平夷县。康熙三十四年,以平彝废卫、亦佐废县,建平彝县,属曲靖军民府。1954年,改称富源县至今。

4、“南中茶子”并没有特指云南所产

晋傅巽《七诲》:“蒲桃、宛柰、齐柿、燕粟、垣阳黄梨、巫山朱橘、南中茶子、西极石蜜。”

质疑:南中系东汉末时对今全滇和黔西北、川西南的总称。文章说茶子产于南中,但没有具体说产自南中哪里。我们只能假设,既然提到南中,很可能作者的本意包括云南。

由于唐之前没有确凿的文献记载云南产茶,所以云南茶产业的信史只能从唐代算起。唐人樊绰的《蛮书》写道:

“茶出银生城界诸山。散收,无采造法。蒙舍蛮以姜、椒、桂和烹而饮之”

这被视为云南茶见诸于史籍最早最确切最可靠的记载!

逃离金沙江,古哀牢国隐藏濮人种茶秘密

要搞清楚云南三千年来茶叶种植加工与贸易传播路径,首先要解决哀牢国的族属问题,百濮、百越是怎么一回事,乌蛮、白蛮是怎么一回事,彝族是怎么一回事,而不是笼统地说濮人种茶,或者乌蛮种茶。

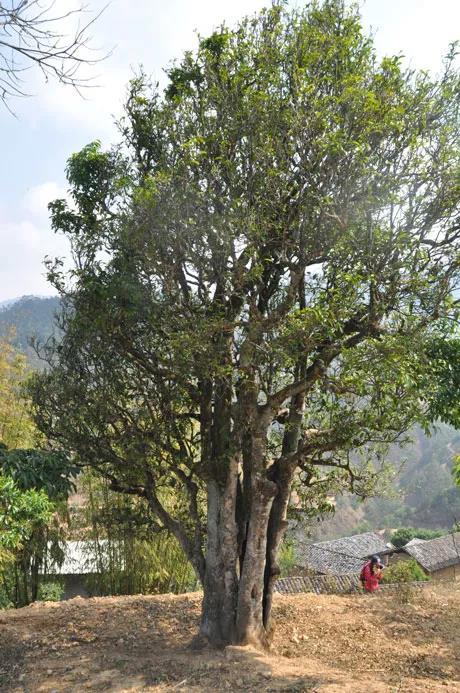

为什么哀牢国如此重要?是因为其地跟如今的云南茶叶主产区版纳、临沧、普洱、保山、大理、德宏等地重合。而且哀牢国的北部以氐羌为主,中部南部以濮越为主,正好与濮人种茶暗合。从地域与所居民族来看,古哀牢国无疑隐藏着濮人种茶的密码。

先说哀牢国的族属问题。两汉突然冒出来一个哀牢国,汉武帝之前的历史不可考。有人说哀牢国是氐羌系的国家,有人说是濮人建立的国家,有人说是傣族先民建立的国家。其实哀牢国并不是一个集权国家,而是部落酋长国,也就是几十个部落的联盟,部落叫小王,哀牢王是几十个小王(77王)的总王。哀牢的原住民以濮人(布朗、佤、德昂先民)、越人(傣族先民)为主,后来氐羌从北边南下,到了汉朝,形成北边是氐羌,南边是濮越的格局。哀牢王很可能是傣族先民。其实布朗族、佤族、德昂族、傣族的祖先曾经住在金沙江流域,乃至洱海、滇池一带,由于氐羌南下,濮越退到永昌一带,洱海与滇池成为氐羌人的势力范围。

我们再来说百濮、百越是怎么一回事。百言其多也。中国古代写史书的人,没有兴趣搞清楚边地的少数民族有哪些,经常笼统地说,东夷、西戎、北狄、南蛮。百越、百濮其实是一种偷懒的说法,把南方几百种部族简单化说成百濮、百越。而且最搞笑的是,濮、越可以通用,也就是同一个民族,一下叫濮,另一下又叫越。所以有现代学者主张濮越是一回事。

如同百越横跨几千公里,从江浙一直到越南都是百越,而且云南、缅甸的交界处还有滇越。百濮也是横垮几千里,汉水流域有濮人,巴蜀大地有濮人,云南还是有濮人,贵州北部也有濮人。许多地方的濮人,在文献记载中,一下记成濮人,一下记成越人。

由于古人偷懒,我们现在很难搞清楚百濮、百越究竟包括哪些民族。但我们可以从现存的傣族、布朗族、佤族、德昂族去溯源,根据这些民族的传说,都是说从北边南迁,也就是打仗打败了,从故土南逃,而且是在南逃途中,发现与利用野生茶树。传说中的故土在金沙江流域、洱海与滇池,沿着澜沧江、怒江两条江南逃,这两条江其实就是云南茶树种植的核心区,也是野生茶树的主要分布区。这是巧合,还是必然?

这样就可以大胆假设,以前住在古蜀国南边,深受古蜀文化、印度文化影响的布朗、佤、德昂与傣族先民,在两千多年前受两件事影响而南逃,一是氐羌人南下,二是秦王国灭古蜀国,造成民族大迁徙,其离开金沙江、滇池、洱海一带,在保山、大理南部、临沧、版纳、德宏与普洱,甚至缅北一带建立哀牢国。由于他们有巴蜀文化及古滇国的农耕文化底子,于是大幅度提升驯化野生茶树的水平。这是云南茶叶文明的第一缕曙光。第二缕曙光,是两汉及诸葛亮开发永昌郡带来的。

茶出银生,乌蛮种茶的兴起

我们再来说乌蛮、白蛮是怎么一回事。前文说到布朗、傣、佤、德昂先民离开故土南迁。其故土的洱海一带成为昆明人的天下,昆明人显然是氐羌系。但滇池一带比较复杂,濮越没有全部南迁,留下许多濮越人,而氐羌系南下滇池,称为叟人,还有古蜀人(还有一种说法叟人即蜀人),在蜀国被秦灭了,也南逃滇池。故滇池一带的民族成份非常复杂,是濮越氐羌与蜀人的综合体,还有楚人庄蹻王滇,这就体现了杂交文化的优势,这就是战国到西汉,古滇国的青铜文化那么发达的原因。

两汉以降,直到唐代,我们可以哀牢山、元江为界,以南,是南逃的傣、布朗、佤、德昂先民的势力范围,以北为昆明人、叟人、楚人、蜀人、汉人,以及没南迁的濮越人的势力范围。哀牢山、元江北边的这些民族,从汉武帝征服西南夷开始,进行民族大融合,到了南北朝隋唐,形成乌蛮与白蛮两大集团。

唐代人说的乌蛮、白蛮,不是具体指哪个民族,而是汉化程度高的叫白蛮,汉化程度低的叫乌蛮。

而且乌蛮、白蛮是多民族大融合后形成的,里面有氐羌、汉、濮越、蜀、楚多种成分,但总体来说,白蛮以氐羌、傣族、汉文化的融合为主,乌蛮保留的原生态氐羌文化更多些,并融入一些濮人文化。

最后我们来说下彝族。彝族,严格来说并不是一个民族,而是建国初期将若干个区别较大的民族,拼成一个彝族。从大的方面来说,彝族是氐羌、古蜀人、濮人的杂交融合体,以氐羌为主。彝族有三个源头,一是云南的禄劝、东川、昭通葡萄井一带的六祖分支体系,二是永昌郡源头,三是四川大凉山源头。

为什么要提乌蛮、白蛮与彝族,是因为南诏国时期,继濮人种茶之后,乌蛮系民族也纷纷种茶,比如如今的彝族、哈尼族的先民开始种茶。但我们要搞清楚的是,乌蛮民族中包含有大量的濮人成分。因为氐羌系的乌蛮诸族在势力扩张时,将许多濮人部落征服,大量濮人融入到乌蛮中。也就是乌蛮以氐羌血统为主,南下途中,在四川融合有古蜀人、濮人血统,到了云南融合有濮人血统。

乌蛮种茶,是继承濮人的衣钵,而且乌蛮包含有非常重的濮人血统,这是第一点。

第二点是,南诏国时期,乌蛮主要居住在哀牢山、元江以北。哀牢山、元江以南主要是濮越居住。而云南茶叶主产区主要是在哀牢山以南,也就是南诏国云南种茶的主体民族还是濮人。不过这时已经有一些乌蛮系民族,越过哀牢山、红河南下,比如哈尼族的先民南迁到景东。唐代的景东是南诏银生府驻地,同时也是《蛮书》记载的“茶出银生”所在地。

“茶出银生城界诸山。散收,无采造法。蒙舍蛮以姜、椒、桂和烹而饮之”。这句话包含两层意思:

一是“茶出银生城界诸山”。银生城,有两种说法,一在版纳,二在景东。在景东的说法是主流。本文即采用银生城在景东的说法。“城界诸山”,意味着茶山离银生城不远,很可能在今天的景东、南涧一带。唐代的景东境内,居住昔扑(濮人)、和泥(哈尼族先民),后来南边的傣族势力北扩,景东在南诏末期被傣族征服。这表明在景东种茶的很可能是濮人(昔扑)与乌蛮(和泥)。也意味着,从唐代开始,云南种茶的民族越来越多,不再是濮人的专利。南诏国时期,云南种茶还是以濮人为主,但乌蛮种茶已经兴起。

二是“蒙舍蛮以姜、椒、桂和烹而饮之”。这剧透了蒙舍蛮的饮茶方式。南诏国发源于蒙舍,即今天的巍山一带。蒙舍蛮,其实是指代南诏统治中心地区的国民,也就是说南诏的老百姓煎煮茶叶,要加一些东西跟茶叶一起煮来喝。这里不能将蒙舍蛮当成真正种茶的濮人与乌蛮,因为文字只提到他们怎样喝茶,而没有提到他们种茶、制茶。也就是,南诏国的濮人与乌蛮种茶制茶(散收,无采造法),而其统治中心地区的国民(蒙舍蛮)喝茶(以姜、椒、桂和烹而饮之)。而且不能将蒙舍蛮狭隘地理解成巍山的“乌蛮别种”。因为蒙舍蛮这个“乌蛮别种”从巍山出发,征服了其他“五诏”,并建立了强大的南诏国,蒙舍蛮很多场合成为了南诏国的代名词。

虽然茶出银生,乌蛮已经开始种茶。但在唐代,还是以濮人种茶为主。在唐代,越过哀牢山、元江,迁居澜沧江中下游的乌蛮人还不是很多。

到了元代以后,迁往澜沧江中下游、怒江中游的乌蛮人越来越多,这些人中许多都种茶。宋元时期,哈尼族、彝族、拉祜族,与布朗族、佤族、德昂族一起成为种茶的主体民族。

明代以后,汉族也成为了种茶的主力之一。苗族、瑶族也从贵州迁到产茶的云南南部、西南部,其中也有许多人种茶。至于傣族,其跟布朗族的种茶历史一样悠久,因为濮越民族几千年大杂居,作为百越人的傣族肯定很早就受了濮人的影响,也种茶。只是傣族多住在坝区,种水稻为主,不以山区作物——茶叶为重点。而傣族的近亲壮族,也有一些在文山与红河种茶。

这样一来,云南的民族中,布朗族、佤族、德昂族、拉祜族、基诺族普遍种茶,彝族、哈尼族、景颇族、汉族种茶的也多,苗族、瑶族、傈僳族等也有一些种茶。

古蜀国与濮人南迁带来茶叶种植文明

前文说到,春秋战国时期,原住金沙江流域,滇池、洱海一带的傣、布朗、佤、德昂先民南迁到临沧、版纳、保山、德宏、普洱一带,建立哀牢王国。那在他们南迁之前,怒江、澜沧江中下游流域居住的是什么民族?是布朗、佤、德昂先民的亲戚——讲南亚语系的孟高棉族群。

孟人、高棉人是东南亚、云南的原住民,也曾经是东南亚势力最大的民族集团。商周时期,孟高棉族系的人,北扩到金沙江,与古蜀国文化融合,成为百濮族群的一部分,这些深受巴蜀文化影响的孟高棉人,就是当今布朗、佤、德昂的先民。后来,他们与傣族先民一起沿澜沧江、怒江南迁,其实也是征服当地土著的过程。这些土著跟布朗、佤、德昂先民一样,也是孟高棉族群,只是未受古蜀国影响,因为他们是临沧、版纳与普洱的土著,故被称为“本人”,也就是本地人的意思。这就是在普洱茶的核心产区,我们会经常遇见“本人”一词的原因。

我们现在对东南亚、云南曾经势力最大的孟高棉族群做一个小结。孟高棉人是一南一北最为发达,中间最为落后。南边的柬埔寨、泰国南部、缅甸南部是印度文明的传播范围,土著文化跟南印巴利语文化接触,催生了灿烂的高棉文化(柬埔寨)、孟人文化(缅甸南部),合称孟高棉文化。北部受巴蜀、古滇国文化的影响,成为中国百濮族群的一部分。在南北之间,由于远离巴蜀与印度这两个区域文化中心,是最落后的一部分。布朗、佤、德昂、傣的先民南下,就是先进的外地人征服落后的本地人之过程。

需要说明的是,在一南一北落后的中间部分,也有少数较为发达的地区。其主要位于古代交通要道两侧附近,比如繁华的蜀身毒道(南方丝绸之路)沿线,但难掩大部分地区落后之事实。

把濮越与孟高棉梳理清楚了,就可以对茶树驯化种植史进行分期。

分期的依据是先进的巴蜀茶叶种植文明南下,改造提升云南怒江中游、澜沧江中下游落后的茶种与野生茶驯化技术。其让云南茶叶种植由蒙昧走向了文明——濮人种茶。

而汉武帝征服西南夷,东汉初年的哀牢国归汉,成立永昌郡,诸葛亮治理南中,大开中原先进农耕文化涌入之门,则大幅度提升了濮人种茶的水平。继而是唐宋时期乌蛮种茶的兴起,以及明清时期汉人也成为云南种茶的主力之一。需要指出的是,明清时期中原茶文化对云南的影响,主要来自江南。也就是说,在明代以前,云南的茶叶种植加工主要受巴蜀先进的农耕文化的影响,明代以后主要受江南农耕文化的影响。民国直到现代,是以西方为师,学习现代种茶体系。

云南茶树驯化史:从以巴蜀为师到江南的影响,

云南茶树驯化种植史分期如下:

1、濮人种茶时期(先秦、两汉、魏晋南北朝:从哀牢国到永昌郡)

在三千年前的商周时期,中国西南与东南亚中北部及印度东北部都在驯化与利用野生茶树,其中水平最高的是巴人蜀人,其次是云南金沙江流域一带受巴蜀文化影响的濮越族群,最落后的是云南西南部、东南亚中北部的孟高棉族群,因为他们远离巴蜀文化与印度文化的传播区域,原始农业很难让驯化野生茶树有质的飞跃。很有可能,野生茶变为栽培型茶树的关键一环,是由古巴蜀人、古濮越人完成的。后来居住在蜀国南方边地的古濮越人南迁,将先进的茶种与驯化野生茶技术带到澜沧江中下游、怒江中游一带,让云南茶产业的主产区进入了濮人种茶时期。

其分为两个阶段,一是金沙江流域、滇池、洱海先进的濮人从春秋、战国起,南迁到保山、德宏、大理南部、临沧、普洱、版纳一带,建立哀牢国,初步提升了当地的茶叶驯化种植水平。二是两汉、三国、魏晋,哀牢国故地纳入永昌郡管辖,濮人种茶进入了永昌郡时期,由于受中原文化的影响,水平进一步提升。

2、茶出银生时期(唐宋元:濮人、乌蛮成为云南种茶两大主体民族)

唐代的南诏国时期,云南种茶以濮人为主,但越过哀牢山南下澜沧江、怒江流域的一些乌蛮人已经开始种茶,这标志着乌蛮种茶的兴起。到了宋代的大理国,乃至元朝,越来越多的乌蛮南下云南茶叶的主产区,这意味着濮人与乌蛮成为云南两个主要的种茶民族。

3、江南茶文化传播时期(明清:继濮人、乌蛮之后,汉人成为种茶的主力之一)

明代以来,江南的汉人纷纷进入云南,带来了先进的农耕文化。这标志着云南茶叶的种植文明由学习巴蜀,转向了学习江南先进的茶叶种植技术之时期。

4、现代茶文化传播时期(民国、新中国:现代茶产业传入并逐渐主导云南茶叶种植)

文/白马非马

请上帝喝茶工作室出品

为促进余庆县花山苗族乡茶产业发展,7月6日下午,花山苗族乡召开茶产业发展暨茶企座谈会,花山苗族乡党委书记李仕军,党委委员、人大主席刘永贵,各村党总支部书记以及各茶企主要负责人参加会议。

会上先后听取茶业企业和合作社代表以及各村党总支部书记汇报茶产业发展情况,深入了解当前存在的问题。与会人员畅所欲言、积极讨论,围绕花山苗族乡茶产业发展进行交流发言、建言献策,研究协调解决茶产业发展中存在的困难和问题。

会议强调,各相关部门及茶企要理清思路、认清形势,明确茶产业高质量发展的方向和定位,不断提质增效,做大做强花山苗族乡白茶、苦丁茶等茶叶品牌;要聚焦茶园生态保护、龙头企业发展、茶文化挖掘等工作,合力推动茶产业高质量发展,着力把花山苗族乡打造成名茶输出、茶品加工及茶旅融合发展的新高地,全面助推乡村振兴。

下一步,花山苗族乡将发挥基层党组织的组织力和党员示范带头作用,推动实现乡域内全域茶园绿色防控,把茶产业振兴作为抓党的建设重点项目,坚持走出去、引进来,拓展茶产业发展思路,增强本乡茶产业竞争的市场思维和市场能力。

(飞龙迎宾苗韵花山)

来源:经信号外,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

茶文旅融合,即是将茶叶资源、茶叶种植与文化旅游进行有机结合的一种方式,在以茶文化为主题或内容的文化旅游项目中,往往体现了茶叶生态环境、茶叶生产、品茶制茶等文化内涵,是近年来随着我国各地茶产业蓬勃发展所形成的一条乡村振兴新路线。

在这一融合产业蓬勃发展的趋势下,西江千户苗寨的表现格外亮眼。依托县域内丰富的茶产资源优势,西江千户苗寨以茶促旅,以旅兴茶,扎实做好茶文旅融合发展“新文章”,为苗寨景区业态发展注入新元素,不断释放出文化与生态融合价值新动能。

以茶兴文化:延续苗族儿女与茶的千年羁绊

西江千户苗寨是距今已有近2000年历史的古老苗寨,寨子坐落于山水之间,较完整地保留了苗族的原生态文化和传统建筑,至今仍有苗家传统木质吊脚楼1300多栋,是全国最大、最典型的吊脚楼建筑群落,被誉为“世界上最大的民族博物馆,也曾让文化学者余秋雨留下过“看西江而知天下苗寨”的赞叹。历史文化底蕴深厚的千户苗寨,文化旅游开发价值潜力巨大。

茶文旅融合的发展路径,给了西江苗寨一条适宜的道路。苗族儿女自古以来便有种茶、饮茶的传统,一直延续至今。苗族种茶的历史,最早可追溯至远古神话传说时代。《黔东南州特产志》曾这样记载:“苗族先民除开垦田地种米粮,自给自足外,开始在山中种植茶叶树,将茶名称之云雾茶,此茶已有1500多年历史。”

如同种茶历史一样久远,苗族也很早就有饮茶的习俗。例如在湖南的湘西苗族地区,“每次上山劳作的苗家人,都会从山里带回一把野生茶叶。晚上,山上天冷,苗家人围着‘火坑’烤火,待柴火烧尽,炭火正旺时,就把苗家'鼎罐’挂在‘火坑’的正上方烤热,再把茶叶放进去摇一摇,不一会儿便香气四溢,再加水煮沸,舀出来倒入碗中,金黄明亮,喝入口中,消渴生津,这是苗家户户必备的日常饮品,可为劳作一天的家人除湿驱寒、强身健体”。

如今,西江千户苗寨为了提升当地雷山茶叶的文化附加值,在传承苗族好客文化、秉承十二道拦门酒文化内涵的基础上,于2020年推出了十二道拦门茶,并在景区北大门处向游客进行开放体验。“恭喜茶”、“宽宏茶”、“长寿茶”、“美满茶”……苗族儿女将茶赋予了美好的意义,传递给每一个来往的客人,也让这份羁绊千年的饮茶文化,在新的情境、新的时代中焕发出勃勃生机。

以茶振产业:茶文旅融合发展赋能乡村振兴

茶文化作为旅游产业的重要组成部分,又与山水、宗教、民俗有着密切关系。比如西江千户苗寨作为苗族代表性的聚居村寨,著名的雷山茶就发源于此。时至今日,苗族依然保留着古老的制茶与饮茶习俗。随着各地旅游产业的发展,茶文化伴随着民族文化一同展现了独特的光彩,也让越来越多的消费者表现出了对茶文化的兴趣,专程到茶园体验茶农生活,学习茶艺知识等。

西江千户苗寨敏锐地察觉到了消费者的新需求,将雷山茶打造成了一张靓丽的民族名片。雷山茶由来已久,雷山县域内冬无严寒,夏无酷暑,酸性土壤,无工业污染,有机茶种植有着得天独厚的条件。从20世纪80年代起,雷山县就开始大力发展茶产业,同时极为注重茶品牌打造,目前已有以雷山银球茶、雷山清明茶等为代表的茶叶系列品牌。

茶文旅融合往往以文化旅游为主,旅游是偏物质层面的体验,包括视听感受,美食体验和游乐项目。而茶文化中的茶道、茶艺、茶礼仪更多带来精神层面的享受。所以,表面上看,茶旅融合是茶叶与旅游的结合,但深层次是消费与文化的结合,而更进一步则是物质与精神的融合。

西江千户苗寨则将二者之间的结合运用得恰到好处,打造出一条独具特色的茶叶文化街巷。嘎歌古巷是西江千户苗赛于2017年打造出来的一条非遗文化小巷,荟萃了苗族非物质文化遗产工艺品和黔东南土特产的精华。从2020年起,依托嘎歌古巷现有的资源条件,雷山县委县政府开始进行茶旅文化的植入,先是鼓励县内多家菩名茶企到巷子内开店卖茶,接着又在“源西江“内竖立起巨大的茶壶雕塑,与苗家村寨的景色相得益彰、蔚为壮观。游览在古巷之中,游客不仅可以品茶、购茶,还可以在喝茶过程中欣赏情歌对唱、古歌展演等民族文化,真正让茶和文化旅游完美融合。

茶文旅融合,是茶与文化旅游的交融,也是城市与乡村的互动,古与今的对话。茶是我们中国百姓生活中最常见的饮品,而往往越是常见的事物,其背后的文化价值也越值得去发现和挖掘。以西江千户苗寨为样板,让农业走出乡村,让茶景带来前景,茶文旅融合大有可为,“小茶叶”也能变身乡村振兴“大产业”。

来源:今曰安顺,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除