什么是普洱茶膏?

将云南特有的乔木大叶种茶叶经过加工与发酵后,通过特殊的方式将茶叶中的纤维物质与茶汁分离,将获得的茶汁进行再加工,还原成更高一级的固态速溶茶。--摘自《普洱茶膏--一一种被遗忘的养生文化》现代茶膏的制作工艺是在清代宫廷制作工艺的基础上发展起来的一种茶膏制作工艺。这种方式模仿了清代茶膏制作的气候、温度、环境,在更加繁复、细致的工序下,把茶汤的提取和浓缩,控制在常温40摄氏度左右。利用了芳香物质和活性成分必须在一定温度下挥发和析出的特性,最大限度的将这些茶叶的原有物质有效的溶解到茶汤再收敛成膏。

普洱茶膏的历史可以追溯到唐朝时期,是中国独有的养生文化,有上千年的制作历史。从普洱茶膏的诞生伊始,它就成为皇家独享的养生御品,是中国古人发明的世界第一款"速溶茶",也是中国古老而庞大的茶产业中的一朵奇葩。

普洱茶膏始于南唐,成于宋,兴于清,盛于当代,经过了漫长的演变过程,有着悠久的历史。在清朝的时候更是成为皇室养生的专享品进贡皇室。南唐时的《十国春秋》、宋徽宗《大观茶论》、清朝医学家赵学敏《本草纲目拾遗》等文献上均有普洱茶膏的相关记载。

1、茶膏的雏形始于唐朝

在中国的历史发展中,唐代是我国茶业和茶叶文化发展史上的一个重要时代,史称"茶兴于唐"。陆羽作《茶经》、建立茶政收税、茶马贸易、民贡与官贡茶品的出现,都标志着茶业在唐代出现了前所未有的繁荣。

这期间,茶膏也做为贡品悄然出现,所不同的只是以民贡方式出现。

2、茶膏真正形成是在宋代

宋代是中国茶业发展史上一个有较大改革和建设的时代。很多学者认为,茶业兴于唐、盛于宋。之所以这样说,是因为宋代饮茶风俗已相当普及,朝野"茶会"、"茶宴"、"斗茶"之风盛行。帝王嗜茶也数宋代最盛,宋徽宗赵佶更是爱茶痴迷,亲自撰写了《大观茶论》。

与唐代不同,宋代的制茶者对茶叶的膏化现象比较重视。他们认为茶叶中出现的"膏",是茶中珍品。他们采用榨取的工艺,先将茶蒸熟,再"须淋洗数过。方入小榨,以去其水,又入大榨出其膏",成功地将茶膏从茶叶中分离,使其成为独立的产品。

3、普洱茶膏形成在清代

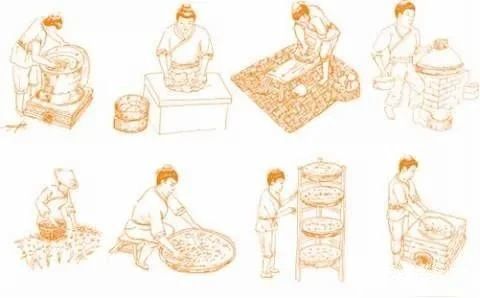

清乾隆年间,由于大锅熬制茶膏存在的品质问题,加上皇室从饮用安全性的角度考虑(因那时云南一直不稳定,害怕投毒),因此把茶膏的制作,直接迁入到清朝皇宫内的御茶房(原址在乾清宫东庑)。并且在制作工艺上做了非常大的改进。

清宫御茶房的制茶工匠们在借鉴了宋代"小榨去水,大榨出膏"的工艺基础上,采取了一套近似我们低温提取、低温干燥的工艺,使其生产出的"普洱茶膏"跃上了新的台阶,进入第二个发展阶段。"普洱茶膏"也由此正式定名。

4、茶膏盛于当代

茶膏是普洱茶有益物质高度浓缩的精华,所以制作普洱茶膏的目的就在于如何更好的保存和提炼普洱茶的香气、色泽、口感,如果制作的茶膏反而不如普洱茶本身,那么这样的茶膏在品饮价值上就不如普洱茶本身了。现代茶膏制作的三种主要工艺,在符合品饮价值这一要求上,与普洱茶原始价值贴合的应该说是常温仿生浸提工艺。

5、普洱茶膏喝法

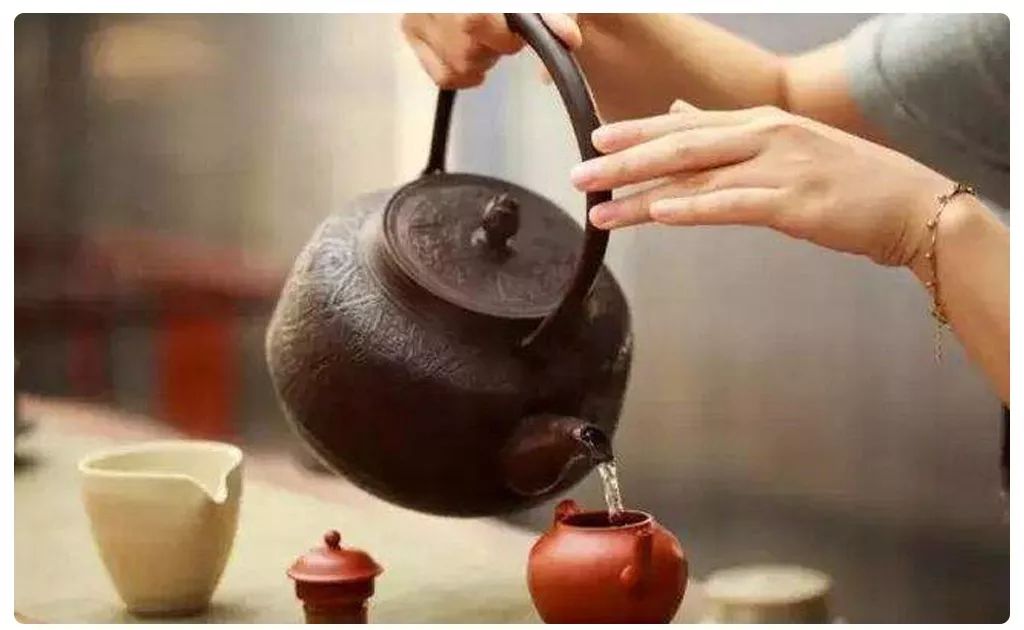

煮饮法:

1、在电磁壶中注入蒸馏水(矿泉水)或者是山泉水500—600ml的水量,也可以根据个人口感的浓淡调整盛水量。

2、水煮开后,放入一粒茶膏,也可根据个人口感调整。

3、继续煮沸到茶膏全部融化需要一分钟时间,全部融化之后,可以分汤饮用。

4、观赏汤色的温度最佳是45—55℃,超过60℃度就烫,低于30℃度则低沉。随着汤温的下降,汤色会明显变深。如待其冷却至60度左右时品饮,则汤色通透、红亮,口感更佳。

冲泡法

1、根据个人口感,把适量茶膏倒入在杯子中。

2、注入沸水200—300毫升,轻轻摇动,使茶膏得以溶解。

3、再加入300—400毫升的沸水,放置一分钟,等待全部溶解,可以分汤饮用。

4、饮用的温度最佳为45—55℃,分汤的数量是4—5毫升,尝味的时间为3—4秒。

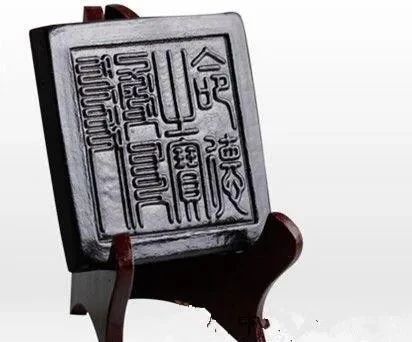

2004年2月8日,在广东大厦举行的拍卖会上,一块重3克、长4cm、宽4cm、高0.5cm的茶膏,卖到了12000元,令人惊奇的是,这块震惊了茶界的天价茶膏,不仅是鲁迅先生的遗物,而且还是清朝宫廷流传下来的普洱茶膏。

2007年,一块82g清宫普洱茶膏被人以85万的高价收购。2010年,一盒清宫普洱茶膏在拍卖现场以100.8万的天价成交。

当时92岁的茶学名宿、研究茶道60年的中山大学教授张宏达先生感慨地说道:“这是我第一次见到如此精致的茶膏!”

什么是茶膏

茶膏是普洱茶五种形态“砖、饼、团、沱、膏”之一,也是世界上第一款“速溶茶”。

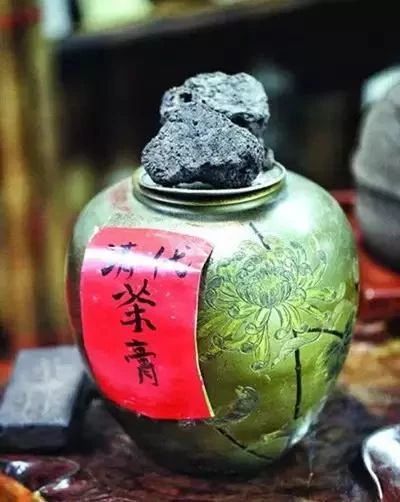

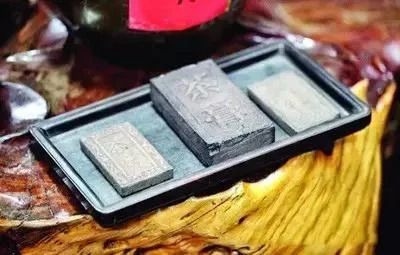

▲陈年茶膏的表面已经风化

普洱茶膏是将茶叶经过加工与发酵后,采用特殊方式将乔木大叶种茶叶纤维物质与茶汁分离,再将获得的茶汁进行再加工而成。

茶膏——可以喝的古董

茶膏是祖辈传下来的宝贝,是“可以喝的古董”。

普洱茶膏为中国独有,其始于南唐、成于宋、兴于清、盛于当代。

▲宋 刘松年 《撵茶图》(局部)

陆羽是茶膏的第一个发现者,在他的专著《茶经》中有这样的记载:“出膏者光,含膏者皱”、“油膏其面”。

陆羽在《茶经》中多次提到“膏”字。

清代时,云南土司在借鉴唐宋制作饼茶工艺的基础上,创出大锅熬茶、制膏的方式,将“蒸”升级为“煮”。大锅熬膏属于普洱茶膏发展的第一阶段,只能定性为土制(土方法),它与后来皇宫“御制”的茶膏有很大差别。

▲茶膏制作流程

清代乾隆年间,由于大锅熬制的茶膏难以出“精品”,于是改为皇宫内的御茶房“御制”。由于借鉴了宋代“小榨去水”,大榨出膏”的手法,其制作工艺已类似于我们现在通常采用的低温提取、低温干燥。这样做出来的茶膏,才会呈现出尽善尽美的品质。

茶膏——皇家贡品

▲这就是传说中的清代茶膏

▲清代的茶膏曾经拍出1克1万元的天价

茶膏并非现代产物,而是有了上千年的历史,早在唐朝时期,就已经出现了茶膏的雏形,并且一经面世就作为贡品进入宫廷供皇室享用。

茶膏的制作技术在宋代得到了进一步的发展,明代朱元璋废龙团凤饼改散茶,茶膏也随之消失,直到清朝才悄然出现,它最初是由云南土司采取大锅熬制方法,后来清宫御茶房在民间制茶膏工艺的基础上有了新的发展。

清乾隆三十三年(公元1765年)药学家赵学敏所著的《本草纲目拾遗》正式以官方文献的形式出现了“普洱茶膏”的名称。

1792年,普洱茶膏首次作为国家礼品向到访的英国使团马嘎尔尼馈赠,并就此流入海外。至今我们还能看到出自故宫的普洱茶膏贡品。历史的选择和现代科学研究的论证表明,云南普洱茶是最适合制成茶膏的原料。

如清代的药学家赵学敏在其所著的《本草纲目拾遗》中,就有关于“普洱茶膏”的记载:

“普洱茶膏黑如漆,醒酒第一,绿色者更佳。”

这可谓是普洱茶膏在官方文献中第一个正式的称谓。

至今仍存放在故宫的清代普洱茶膏

清代的普洱茶膏有很多种类,如“黑珍珠”、“玉龙胜雪”、“红运当头”、“易武春晓”等等。特别是“红运当头”,其膏体极轻,可悬浮在水面,因此在冲泡方式上与其他的普洱茶膏不同,它是先放水,后放茶膏,使茶膏漂浮在水面上,随后茶膏的颜色由上向下呈雾状弥漫,极具观赏性。

▼一块小小的茶膏会让你大开眼界

▼在滚烫的清水中,茶膏慢慢融化

▼不断溶解的茶膏像有生命的水母一样伸缩、律动

▼冲泡好的茶膏呈现出千变万化的图案,仿佛神秘的宇宙流

然而,令人遗憾的是,清代的宫廷普洱茶膏的制作方法,随着1925年清王朝的解体而失传了。

现在,我们除了能从北京故宫博物院里能看到那个被静静放置一角的普洱茶膏外,有关它的资料我们却知之甚少。虽然从逃出宫中的太监口中获得了一些有关普洱茶膏的信息,但也都是些零散的只言片语。

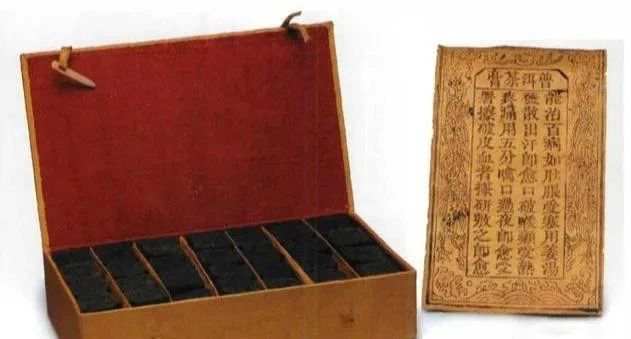

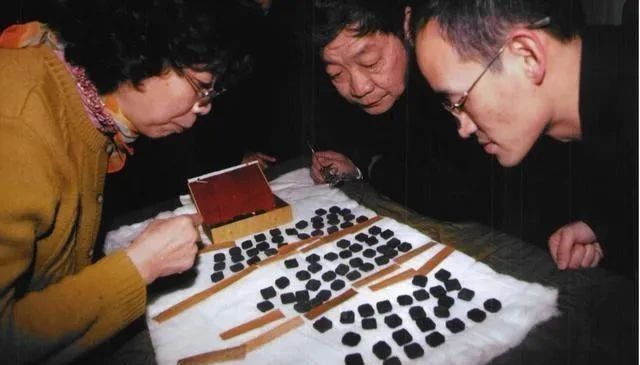

故宫博物馆工作人员在清点清代的普洱茶膏

普洱茶膏是一种粘性很高的膏状物,呈黑色或褐红色,能溶于水,是普洱茶叶有用成分的浓缩物,与普洱茶叶相比,具有饮用方便、省时省力等优点。普洱茶所具有独特的自身优势,使其制成的茶膏不论是在汤色、香气,还是口感上都有其独到之处,且越陈品质越高,被誉为是可以喝的老“古董”。

但毋庸置疑的是,普洱茶膏的制作工艺是在借鉴唐朝与宋朝制作茶膏的工艺基础上演化而来的,是唐宋茶膏的延续。

茶膏——治疗疾病的灵丹妙药

现存于故宫博物院的普洱茶膏包装上这样写道:

肚胀受寒时,用姜汤与茶膏同煮饮,使身体出汗即愈,当口破舌喉受热疼痛时,用五分茶膏噙口过夜,即愈。当受暑,擦破皮肤出血时,将茶膏研面敷患处,即愈。

据此我们可以推测,普洱茶膏在清代宫廷中是“能治百病”的神药。

不仅能治肚胀受寒这类内科病,就是口舌生疮也不要紧,含着普洱茶膏睡觉,第二天也能痊愈。既能内服,也可外用,的确是妙不可言。

据现代研究分析,茶膏是茶的精华,茶膏中的五大成份:茶多酚、多糖、色素、咖啡碱、茶氨酸,集合成有机的整体,为人体提供诸多的营养成份与保健因子,被誉为“茶中黄金”。2005年,有关部门基本完成对清宫廷御用茶膏的破译与复原,并在古法制作的基础上,加上甘草、贝母、橘皮、丁香、桂子等中药材熬制成膏。据《中华本草》载:茶膏性凉,味苦甘,入心、胃、肺经,具有清热生津、宽胸开胃、醒酒怡神的功效,主治烦热口渴、舌糜、口臭、喉痹等症。

茶膏的冲泡方法

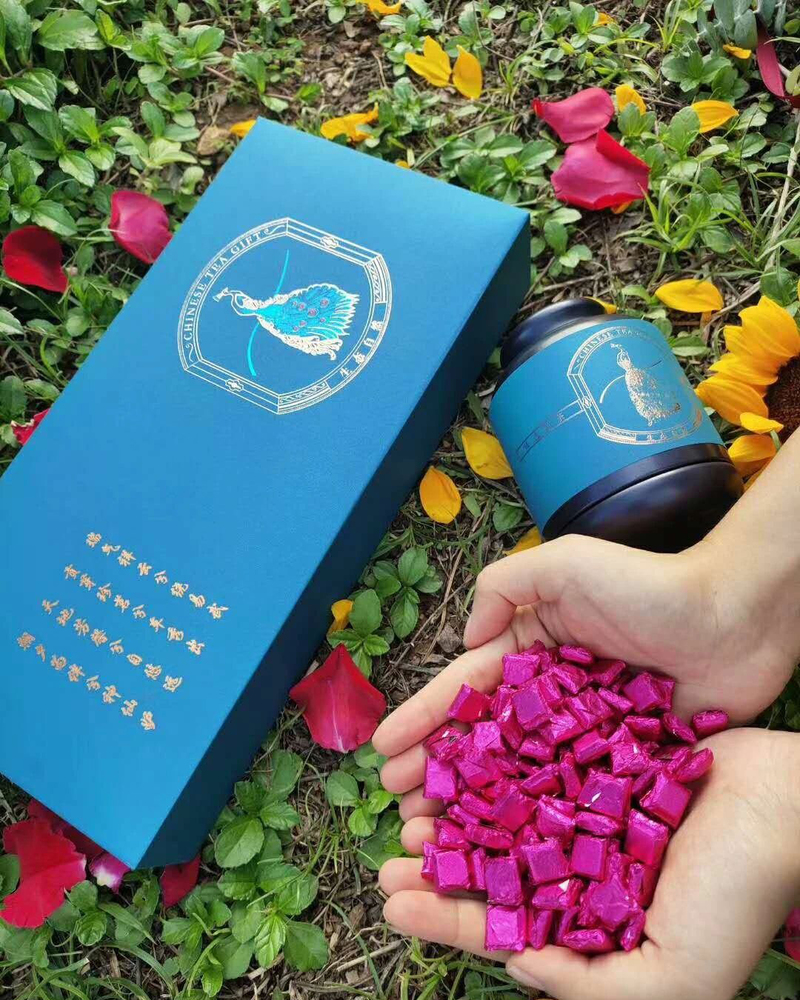

由于茶膏是高纯度的茶叶精华,对水质极为敏感,饮用方法也十分讲究,若用没有任何杂质的纯净水冲泡,则普洱茶膏汤色通透红亮;若是弱碱性矿泉水,则普洱茶膏中的茶多酚会快速转化成茶红素等有益物质,使汤色迅速变红,对身体健康颇有益处,滋味更加醇和。饮用可采用煮饮法或冲饮法。煮饮法即将茶膏用纯净水或矿泉水煮沸;冲饮法即将茶膏倒入杯中,注入沸水冲泡。可根据个人情况选用。冲泡法虽方便,但煮饮口感更佳。有条件的还是用煮饮法更佳。 成膏的茶冲泡时带着若有若无的清淡香气,冲泡后没有茶渣,汤色褐红通亮、色泽饱满,不含任何杂质,比直接冲泡的普洱茶更优。口感上剔除了原泡普洱茶的苦涩,入口滋味醇厚润滑。这款固体速溶茶膏出门随身携带,不占空间,随时随地就能喝到好茶。每次只需一小颗,热水冲泡,只需10秒即可品饮,和冲泡速溶咖啡一样方便,却比咖啡味道来的更香浓。

茶膏,不愧为普洱中的劳斯莱斯!

花间一壶茶 独酌好开心

普洱茶膏黑如漆,醒酒第一。

一套400克,两罐。出差,旅行,方便携带

来源:泽青茶道

如涉及版权问题请联系删除

贡茶即为古代各地方向朝廷进献的茶叶,专供皇室之用。关于贡茶的记载最早可追溯至《华阳国志·巴志》,川、云、贵一带为伐纣的武王进贡茶、盐、蜜等特色产品。目前业界比较一致的看法是,贡茶制度形成于唐代,此后,各朝代延续不断。

清朝贡茶分为土贡和不定期贡两大类。土贡,指朝廷确定的贡茶区,每年进贡规定的数量;不定期贡,指地方官员在重要的节日进贡及临时性进贡。从现存档案看,土贡茶数量庞大,而不定期贡茶则品类丰富。

清朝贡茶区较前朝明显扩大。宋元贡茶一般出自北苑的皇家茶园;明代仍以建茶为主,但范围由福建延展至浙江、南直隶、江西和湖广5省;清朝贡茶则将13省产茶区纳入其中。

01. 福建省Fujian Province

福建是中国古代主要贡茶区之一。自唐代开始,福建贡茶逐渐成为中国贡茶的主体。清代福建贡茶以半发酵的武夷岩茶为主,计有:

武夷茶、盐丁花香茶、工夫花香茶、莲心茶、莲心尖茶、小种花香茶、天柱花香茶、三味茶、郑宅芽茶、郑宅香片茶、乔松品制茶、花香茶。

武夷山

02. 云南省Yunnan Province

云南省贡茶主要为普洱茶,散茶、紧压茶、茶膏均有,品种丰富,制作精良,计有:

普洱芽茶、普洱团茶、女儿茶、普洱茶膏。其中团茶又分为五斤重、三斤重、一斤重、四两重、一两五钱重五色。

03. 安徽省Anhui Province

安徽为我国历史上重要的产茶区之一。六安茶、松萝茶声名远播。清代,有多种茶叶列入贡茶品种:

珠兰茶、雀舌茶、银针茶、六安茶、雨前茶、松萝茶、黄山毛峰茶、梅片茶、六安芽茶。其中,雀舌茶、银针茶、梅片茶均属于六安茶的优选品。

04. 四川省Sichuan Province

四川野生大茶树

四川贡茶主要出自蒙顶山和青城山。蒙顶山天盖寺有石碑:“祖师吴姓,法理真,乃西汉严道人,。。。随携灵茗之种,植于五峰之中。”如此推算,蒙顶山产茶距今已有2000多年的历史了。贡茶计有:

仙茶、陪茶、菱角湾茶、蒙顶山茶、灌县细茶、名山茶、观音茶、青城芽茶、春茗茶、锅焙茶。

05. 浙江省Zhejiang Province

浙江省是我国长江中下游主要产茶区之一,也是贡茶的主要省份。清乾隆皇帝六次南巡、四次到龙井产茶区,可见他对龙井茶的喜爱。浙江贡茶中,数量最多的为黄茶,主要用于清宫烹制奶茶。贡茶计有:

龙井茶、龙井雨前茶、龙井芽茶、黄茶、桂花茶膏、人参茶膏、日铸茶。

龙井茶

06. 江苏省Jiangsu Province

江苏省是清代文化、经济中心,也是主要贡茶区之一。据传,碧螺春原名“吓煞人香”,后康熙帝认为不雅,赐名“碧螺春”并晋升为贡茶。另一重要贡茶“阳羡茶”属于历史名茶,唐朝卢仝在著名的《走笔谢孟谏议寄新茶》中有“天子须尝阳羡茶,百草不敢先开花”。贡茶品种少,但名气很大。计有:

碧螺春茶、阳羡茶

07. 湖南省Hunan Province

湖南自古便是重要的贡茶省份。清朝时,主要贡茶为君山茶(黄茶)和安化茶(黑茶)。贡茶计有:

君山银针茶、安化茶、界亭茶

08. 江西省Fujian Province

江西省为我国著名的产茶区,据《庐山志》记载,东汉时,便有佛教徒攀崖登峰,种茶采茗。历史上江西红茶,如浮梁、宁红,素享盛名,青牛君不解为何没有成为贡茶。贡茶计有:

庐山茶、安远茶、永安茶砖、宁邑芥茶、安邑九龙茶、赣邑储茶

庐山茶

09. 贵州省Guizhou Province

贵州省产茶历史悠久,出品炒青绿茶,以龙里芽茶、贵定芽茶最为知名。计有:

龙里芽茶、龙泉芽茶、余庆芽茶、贵定芽茶

10. 湖北、广东、山东、陕西

广东凤凰山古茶树

四省贡茶品种较少。四省之中,广东省为著名的乌龙茶产区,单丛、水仙等茶闻名遐迩。贡茶计有:

通山茶、砖茶(湖北省)

鹤茶、宝国乌龙茶(广东省)

陈蒙茶(山东省)

吉利茶(陕西省)

来源:青牛茶文化

如涉及版权问题请联系删除