走出中国的茶叶,影响了世界...

中国是文化大国,最主要的原因是,我们有着悠久而详细的文字记载历史的传统。所以,最终,中国成为“最早发现和利用茶树的国家”,被称为茶的祖国。

唐代的陆羽(733—804)是一个关键人物。和唐朝的很多读书人一样,他喜欢写诗,但是,他更大的兴趣是喝茶,并且写出了世界上第一部茶叶专著——《茶经》。

陆羽品茗图

和一般文人只品茶不同,他对茶叶有浓厚的兴趣。他长期进行调查研究,熟悉茶树栽培、育种和加工技术,实在难得。他奠定了茶的地位:在《茶经》之前,中国还没有把汉字“茶”和那种可以饮用的树叶联系起来,更经常用的是“荼”。

陆羽之后,方将荼字减一画而写成“茶”,这才固定了“茶叶”这种搭配。如今我们普遍说茶文化起源于唐代,这个说法也没错。

出走到日本

在日本,茶道已经成为一种有影响力的生活方式。日本的茶道,甚至传回了中国,在一些城市里,还有讲授日本茶道的沙龙。但是,和很多事物一样,日本原先根本没有茶树,也没有饮茶的习惯,日本人是从中国学到喝茶的。

唐代,日本掀起了学习中国文化的高潮。崇尚唐朝文化的嵯峨天皇(810年—824年,年号弘仁)就非常喜好饮茶。他不仅下令种植茶树,而且还像唐朝士人那样品茶作诗,抒发雅兴,留下了“吟诗不厌捣香茗,乘兴偏宜听雅弹”的诗句。

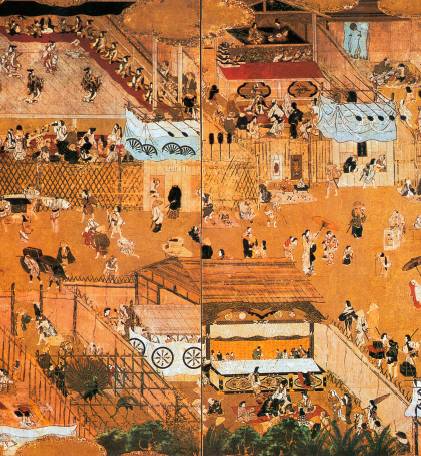

日本屏障画《四条河原图》。描绘四条河原娱乐场的歌舞伎、妓女、玩偶剧、珍奇动物表演、戏曲等从事各种经营的小屋排成行列,街上走着游僧、卖茶的小贩

当时日本人饮茶的方式,也与陆羽在《茶经》中所介绍的一样,即先将茶叶加工成茶饼进行保存,喝茶时将茶饼碾成粉末,放入沸水中烹煮,而且往往要加入盐等调味品。所以诗中有“捣香茗”之句。

在嵯峨天皇的大力推动下,日本贵族中出现了模仿中国人品茶的风潮,后人称其为“弘仁茶风”。嵯峨天皇去世后,饮茶之风就在日本急剧衰退了。

300多年后,一个名叫荣西的日本僧人来到宋朝统治下的中国。

此时的中国,不仅饮茶之风已经广泛普及,而且饮茶的方式也发生了一些变化。例如,不再将茶叶放在水中直接烹煮,而是采用“点茶”的方法,即先把茶叶末放于茶碗中,然后注入沸水,再用茶匙搅拌。此外,社会上还流行品评茶叶质量及烹茶技艺的娱乐活动,称为“斗茶”。

在这样的背景下,荣西于1168年、1187年两次渡海入华,到过明州(今浙江宁波)、杭州、天台山等地。他离开中国时,将中国的茶种带回日本,种植在好几个地方。荣西晚年还用汉文写了《吃茶养生记》一书,其中许多内容引自宋朝的《太平御览》。

许多学者认为,现代日本茶道中所用的抹茶,最初也是由荣西从中国引入的。在荣西等人的大力推动下,饮茶之风在日本的僧人及贵族中再度兴起,并且不断向社会下层扩散。

日本抹茶

中国的茶、饮茶方式、斗茶风气、茶具等传入日本后,逐渐与日本本土文化相结合。到了16世纪,形成了日本独特的茶文化——茶道。茶道追求“和、敬、清、寂”的精神境界,数百年来持续发展,已经成为日本文化的一个象征。

不管是抹茶还是茶道,都是日本人把茶与自己独特的生活方式结合起来,对中华文化吸收和再创造的结果。

英国人爱上茶

欧洲人是在16世纪开始获知茶叶的,但最初向欧洲介绍茶叶的并不是那些初到中国沿海的葡萄牙人,而是一位名叫拉木学的意大利学者——尽管他本人并没有见过茶叶。

拉木学在1559年出版的一部书中写道,根据一个波斯人的说法,中国出产一种被称为茶的植物,用水烹煮,可治多种疾病。而最早将茶叶输入欧洲的则是荷兰人,时间大约在1610年。

茶叶引入荷兰后,饮茶随之而起。到了17世纪中期,饮茶在荷兰已经比较流行。

17世纪的中国南海,是西方各国垂涎的地方。欧洲的大航海时代开始,西班牙、葡萄牙、荷兰和英国,都对这里存有野心。后来居上的英国,更看重的是这里生意。

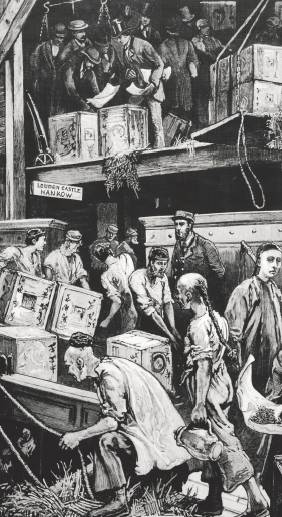

19世纪的英国东印度公司

16世纪末17世纪初,英国人通过翻译其他欧洲人的著作而开始认识茶叶。1615年,英国东印度公司派驻日本的一位职员,写信给澳门的一位同事,请他代购“一罐上等好茶”。这可能是最早提到茶叶的英国人。

17世纪中期,茶叶已通过各种途径输入英国。1657年,英国伦敦的一家咖啡店打出这样的招牌:在英国,由于茶叶“非常稀罕,十分珍贵,每磅售价高达6—10英镑,所以一直以来都被视为高贵奢华的象征,只有王公贵族才能享用”。

这块招牌还说,中国茶叶“有益健康,老少咸宜”,并且列出了茶叶的10多项功效。正因为如此,伦敦的一家咖啡馆于1658年9月30日在报纸上刊登广告时,强调茶叶是“所有医生推崇的美妙饮料”。这也是英国历史上第一则登在报纸上的茶叶广告。

19世纪初,英国商人将中国茶叶装船

在英国,茶叶最初是在咖啡店中出售的。1717年,第一家专门的茶馆在伦敦诞生,名为“金色里昂”。与兼售茶叶的咖啡馆不同的是,“金色里昂”同时招待男女客人。一位作家曾这样写道:这家茶馆“淑女云集,细细品尝小杯中的美妙饮料”。

此后,类似的茶馆纷纷出现,吸引了更多的男女。1722年,一个英国人赞誉说:“在我国引入的所有食品或药品中,茶叶是最令人愉悦、最安全的植物。”

18世纪前期,茶叶已由奢侈品转变为大众饮品,进入了寻常百姓之家。饮茶成了英国人的日常习惯,英国因此而成为“饮茶王国”。19世纪中期,饮用下午茶的风尚在英国蔓延,最终发展成英国人生活习俗与文化传统的组成部分。

不过,由于自然及文化的原因,英国人更偏爱经过发酵的红茶。他们还喜欢在茶中添加糖和牛奶,从而调制出别具英伦风味的茶饮。

英式红茶

法国人对咖啡的热情,演变成典型的法国现代性,热情、激烈、论辩、革命……而更爱饮茶的英国人,则更温和、安静、保守,最终呈现出一种独特的英伦风。

点燃美国独立战争

喝茶也并不必然温和,茶在美国的历史就说明了这一点。

由于茶叶逐渐成为北美殖民地居民的日用消费品,英国政府因此将茶叶视为重要的税源。1767年,英国议会通过《汤姆逊税法》,决定在北美各港口对众多从外国进口的货物进行征税,其中包括茶叶。

“五月花”号

该税法引起了北美殖民地居民的激烈反抗。1770年,英国议会被迫废除《汤姆逊税法》,但保留对进口茶叶征税。结果导致茶叶走私的猖獗,大量茶叶从荷兰被偷运到北美殖民地。

1772年,英国东印度公司面临着严重的财务危机,库存的茶叶大量积压。为了挽救东印度公司,英国议会于1773年通过了《茶叶法》,允许东印度公司不通过中间商,直接向北美销售茶叶,并对每磅茶叶仅征收3便士的进口税。

《茶叶法》出台的目的,是要降低茶叶在北美市场的销售价格,从而击败来自荷兰的茶叶。但北美殖民地人民却担心,英国东印度公司以垄断茶叶销售为开端,进而逐步垄断其他商品在北美的销售;更加重要的是,英国议会通过诱使殖民地人民接受《茶叶法》,进而加强英国议会对殖民地的立法权和征税权。

这样,《茶叶法》引起了北美殖民地人民的强烈不满。纽约、费城等地民众建立起“自由之子社”之类的组织,以抵制从英国进口的茶叶。各地严禁茶叶,人们即使是想购买一点茶用作药物,也需要得到“自由之子社”的批准。根据保存下来的一份档案,一位妇女“由于年迈体弱”而获准“购买1磅武夷茶”。

当时纽约的一个商人甚至写道:“人们宁愿购买毒药,也不愿购买茶叶。”无辜的中国茶叶,不幸躺枪,简直成了英国政府的替罪羊。

1773年12月16日夜,一群波士顿居民化装成印第安人,登上三艘英国东印度公司的船只,将船上所载茶叶全部倾入海中,使波士顿港成了“茶海”。这就是著名的“波士顿倾茶事件”。

波士顿倾茶事件

其他城市的民众纷纷仿效波士顿的做法,或拒绝东印度公司的运茶船上岸,或焚毁船上的茶叶,从而将反英斗争推向新的高潮。波士顿倾茶事件点燃了美国独立战争的导火线。1775年,美国独立战争爆发。

总结茶叶贸易

中国古代的对外贸易,主要商品是丝绸、瓷器和茶叶。有相当多的证据证明,茶马古道有着悠久的历史。

茶马古道有三条,第一条是陕甘茶马古道,是中国内地茶叶西行并换回马匹的主道。第二条是陕康藏茶马古道(蹚古道),主要是陕西人开辟的。《明太祖实录》“秦蜀之茶,自碉门、黎、雅抵朵甘、乌思藏,五千余里皆用之。其地之人不可一日无此。”

第三条滇藏茶马古道大约形成于公元六世纪后期,它南起云南茶叶主产区西双版纳易武、普洱市,中间经过今天的大理白族自治州和丽江市、香格里拉进入西藏,直达拉萨。

滇藏茶马古道

据史料记载,中国茶叶最早向海外传播,可追溯到南北朝时期。当时中国商人在与蒙古毗邻的边境,通过以茶易物的方式,向土耳其输出茶叶。但是,所有的茶马古道,中国的影响力都到边界为止,这种以物易物的形式,主要是用茶叶换取游牧政权的马匹,称不上是有规模的贸易。

两宋时期,中国的茶叶贸易也最为兴盛,除了陆地向西的茶马古道外,更可以通过海上直接运到东南亚、西非与北非。泉州成为一个重要的港口,从宋代开始,茶叶大量外销,一直延续到明清时期。有学者认为,在宋代,中国的茶叶就远销到58个国家。

但是,中国古代的外贸,有相当一部分是为了体现皇恩浩荡,却没有形成像英国东印度公司这样政府和民间结合的贸易公司,这样的外贸是不能持久的。

来源 / 看历史

编辑 / 茶资讯小皮

1662年5月13日,在英国南端朴次茅斯海港外的洋面上,一支由十四艘英国军舰组成的威风凛凛的船队,渐渐驶入了人们的视线。领航的是英国皇家“查尔斯号”,乘它而来的是葡萄牙国王胡安四世的女儿凯瑟琳·布拉甘扎。这位从伊比利亚半岛上那个富裕王室而来的公主,即将要嫁给这里的统治者查理二世。

据说,英格兰国王是在一大笔嫁妆的诱惑下缔结这场婚姻的。尽管两年之前斯图亚特王朝已经复辟,但是王室的财产在革命期间早被拍卖,新登基的查理二世所有的宫廷花费则要依靠议会的财政支持。除了从英联邦政府那里继承的债务外,这位被称为“快活王”的君主,不愿舍弃的享乐生活也为其增添着新的负担。葡萄牙国王曾作出承诺,他的女儿出嫁时,将会带着五十万英镑的嫁妆前往英国,而当时查理二世则不顾一切地想得到这笔钱。

凯瑟琳到达英国的第六天,查理二世自一百多公里之外的伦敦赶到朴次茅斯港,亲自迎接他的新娘和那一船价值不菲的嫁妆。令查理二世失望的是,他的未婚妻只带了承诺嫁妆数目的一半。即使这一半的嫁妆也不是现钱,而是当时葡萄牙的船队泛海到世界各地搜罗而来的“奢侈品”,有美洲的食糖、亚洲的香料、印度的特产及中国的瓷器等。尽管这些东西,在当时欧洲上流社会里也都是备受追捧的物品,但债务缠身的国王更渴望见到现金,以至于他差点就取消了这次联姻。

如果说,在婚礼前查理二世还曾对葡萄牙人的食言而耿耿于怀的话,那么整个国家都应该为这次小小的吃亏而感到庆幸。他们的王后没有为国王带足想要的金银,却给这个国家的味觉带来了一种迷人的东方味道。英国人的饮茶时尚,随着这位葡萄牙公主的到来风靡起来;而伴着他们对于茶饮的需求,在海外贸易与开拓上,又成就了大英帝国无比荣耀的一连串事业。

1662年,茶叶遭遇的冷淡局面,随着葡萄牙公主凯瑟琳嫁到英国,率先在宫廷中得到改变。据说,在查理二世与凯瑟琳的婚礼上,许多王公贵族举起酒杯向美丽的王后祝贺,但王后均以微笑谢绝,只管举起她那盛满红色汁液的高脚杯与人碰杯。这杯中所盛何物,人们费尽猜疑。参加婚礼的法国王后伺机靠近凯瑟琳,也想尝一下这“琼浆玉液”,机敏的英国王后早有察觉,未等对方开口便举杯一饮而尽。法国王后顿生妒意,回宾馆后便令侍卫潜入王宫,定要弄个明白。侍卫官发现英国王后引用的是中国红茶,便偷出少许献给王后,不料出门时被发觉,由此引发出当时震惊英伦的“红茶盗窃案”(沈立新《略论中国茶文化在欧洲的传播》)。

尽管这则茶史趣闻已经真假莫辨,但不可否认的是,凯瑟琳对于英国饮茶时尚的形成起了极大的引导作用。作为航海时代的先驱,世界各地的奢侈品包含着异域风情的享乐文化,率先被葡萄牙船队引进国内。葡萄牙的公主凯瑟琳也养成了喝茶习惯,她带到英国的嫁妆中就包括一箱中国红茶。来到英国后,凯瑟琳念念不舍自己的嗜好,常常“在小小的杯中啜茶”,并不时在宫中举行茶会,宣传红茶的功能,说自己苗条修长的身姿正是仰赖这一种奇妙的饮料所赐。在宫廷中,原本的习惯是,无论男女从早到晚都喝着英国的淡啤酒、葡萄酒或蒸馏酒,而在爱好茶饮的凯瑟琳影响下,东方的茶渐渐取代了以前的酒精,成为宫廷内的流行饮料。

茶叶如此受到尊崇,绝非偶然,在其背后,是欧洲贵族社会对神秘的东方文化的迷恋。我们可以看到,在17—18世纪的西方,一股崇拜中国的思潮正在弥漫。不仅启蒙思想中推崇孔夫子的哲学,而且社会生活中,“中国货”与“中国风”都成为时尚的典范。茶叶、瓷器、漆器、壁纸、屏风、丝绸等极具东方风情的器物,都被赋予了一种静雅绚丽的色彩。

尤其新航路开辟后,这些不再是异域的幻想,从各国东印度公司的商船卸下的茶叶、瓷器、丝绸、漆器等,已经都是实实在在的物资。它们不仅丰富了西方人的物质生活,还引导了新的生活风格。家中摆上一个中国式的漆柜,几个瓷花瓶,最能展示主人的富有与品位。瓷器轻薄淡雅,丝绸华贵飘逸,既点缀了精雅享乐的生活,又无不满足着王公贵族的奢侈、中产阶级的虚荣。而苦涩里透着清香的茶饮,则最适合治疗贵妇名媛、时髦女性们无所事事的闲愁。正是在这种普遍的对于中国情调的追捧中,一经凯瑟琳王后这位尊贵的女性的垂范,中国的茶饮又从宫廷传播到了时髦的上流社会,成为奢侈生活的标志。一些富贵之家的女主人也纷纷仿效起王后的习惯,在家中特辟茶室,以显示高雅与品位。

贵妇们开始以茶待客,诗人们歌颂起“清茶美人”这种新的风尚,茶逐渐由咖啡馆转入家庭中。咖啡馆只是面向男性的俱乐部,因而限制了茶的普及,反倒是茶成为贵族女性的时尚饮料后开始普及起来。“越来越多的人喝茶只是为了追逐时髦,一种昂贵的、奢侈性的时髦……喝茶往往不是因口渴或头痛,而是因为王后或某个伯爵喝茶,喝茶体现出一种高贵的异国情调。”(周宁《茶与鸦片:两个帝国命运的改写》)

在安溪流行着这样一句话:“透早一杯茶,赢过百医家”。

绝大部分安溪人的清晨,都是被一杯清香四溢的铁观音唤醒的。上至耄耋老者、下至垂髫小儿,无一不爱茶、世茶、习茶、敬茶。

在中国六大茶类和众多茗品中,铁观音品质最为独特,最具魅力。冲泡铁观音时,开启杯盖随即芬芳扑鼻,满室生香,茶汤醇爽甘鲜,回甘带蜜味,而且具有降血脂、降血压、防癌、抗衰老等药用、保健功能。

回归传统

安溪铁观音技艺的传承

在安溪这座闽南县城,有着“一夜富万民”的说法。“安溪铁观音”自1725年被发现以来,历经300多年的传奇,早已走出深山,香飘世界,给安溪人带来了物质上和精神上的回报。

今天的安溪茶人,为了探寻祖辈那份最纯正、最传统的“原味”,依然在不断求索。陈金发是国家级非物质文化遗产乌龙茶铁观音制作技艺传承人魏月德大师的弟子,跟着师父学习已有7年时间。他说:“我本身就是土生土长的安溪人。(我主要是)学做茶的,种茶我也有大概了解。”

像小陈这样大学毕业就学习铁观音制茶技艺的还有很多。魏月德大师的茶庄“茶香人家”位于安溪铁观音的发源地西坪,距离安溪县城一小时的车程。在“茶香人家”,记者见到了铁观音两大传说中“魏说”的主人公,国家级非物质文化遗产乌龙茶铁观音制作技艺传承人、安溪铁观音魏荫第九代传人——魏月德大师。

魏月德说:“铁观音跟我连在一起已经40多年了,实际上我和铁观音像谈恋爱一样,从13岁就开始了。祖祖辈辈用口传心教,到我这边已经300年历史了。做茶、匠心,讲究得是精神的甘愿,比如铁观音,身在山中、死在锅中、活在杯中、留在心中、记在脑中,这个简简单单的事情,说起来容易,做起来难。

“魏说”是铁观音茶叶的两大传说之一。1725年,松岩村松林头茶农魏荫,笃信观音菩萨,每日晨昏都要以清茶三杯敬奉,数十年如一日,其虔诚之心感动了观世音菩萨。观音菩萨赐梦,让他在梦中见到一株葱郁温润的茶树。魏荫遵循梦中指引,终于在打石坑石崖峭壁上找到一株异于他种的茶树。魏荫如获至宝,把它移植在家中的一口破铁鼎里,用心护育,采撷制作的茶叶果然是上品。“奇为观音所赐,又茶紧结沉实似铁,故名曰‘铁观音’。”这一“铁观音”来源的说法,被称为“魏说”。

且不提传说有多么虚幻以及扑朔迷离,魏月德大师种植、制作铁观音茶叶的高超技艺,着实令人叹服。做铁观音,十八道工序,缺一不可。作为大师,学一年可做不出好茶,要花上几十年、几代人,口传心教、代代传承。

茶文化之旅

让更多人到安溪品茶喝茶

为了让更多的人零距离接触、了解、认识铁观音,近年来,为推动安溪茶业转型升级,安溪以“茶庄园+”为开发模式,拓展茶庄园+宗教朝圣、运动休闲、文化创意、农家体验等,打造一批有安溪特色、能留住客人、有经济效益的茶文化旅游精品项目,推动茶旅互动共荣。安溪县旅游局副局长陈育灿表示:“安溪茶文化旅游,应该是从2000年建设了中国茶都开始的,茶文化旅游经过将近20年的推进与建设,占据了整个安溪旅游的大半个市场。随着铁观音品牌在世界打响,越来越引起国内外茶人的认同与认知,他们总想走进安溪,走进中国茶都,来了解这个铁观音品牌,这样从市场层面为我们旅游业的建设、宣传、推荐也是一种促进。现在安溪县,有以茶都为中心的,咱们叫茶都、茶文化示范点,这是国家级的,还有一个是进一步建设的,以茶博会为中心的茶文化娱乐圈。这两个主要是在县城。而在整个广袤的茶乡,引起海内外广泛注意的,就是铁观音发源地的探源,这样就使铁观音的源乡十里路能彰显出它的历史、文化、旅游品牌。”

在安溪

山可以饮/风可以饮/万物皆是茶

无论置身于生态茶园,还是茶叶庄园,游客都可以亲自动手采摘茶青、参与制茶。得天独厚的茶树生长条件、繁复精湛的制茶技艺,让这里的茶独享着天地之精华。又因制茶人的经验、悟性,产生不可重复的香气韵味,在悠长的岁月里历久弥芳。中国茶都讲解员周女士告诉记者:“铁观音不仅仅只有安溪有,别的地方也有引种,但别的地方种植的只能叫铁观音,不能叫安溪铁观音,这个是原产地的一个保护标志,这枚标志现在在茶叶类排名第一,品牌价值高达1400多个亿,同比2015年增长了23个亿,所以铁观音在安溪来讲的话,不仅仅是茶叶,而是一种文化,也是安溪的支柱产业。”

安溪茶自古就是“海上丝绸之路”的中国符号。安溪产茶始于唐末,至今已有一千多年的历史。宋元时期,随着泉州港的兴起,安溪茶叶作为一种重要商品,通过“海上丝绸之路”走向世界。2008年安溪铁观音的英伦风尚系列成为英国皇室成员访华行程中的下午茶;2014年“莫逆之交”则成为中法建交50周年纪念茶。

在佛家的说法里

“水为天下至清之物,茶为水中至精之味”

在安溪

山可以饮,风可以饮

万物是茶,百姓是水

人间有味是清欢

欢迎到安溪去喝茶

来源:国际在线,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除