360度摇青机——摇出一杯好喝又健康的茶

为了克服传统的滚筒式摇青机存在的投青量过多带来的摇青不匀、走水不畅、摩擦不充分、发酵较难控制的弊端,茶与食品学院茶学教师团队联合校外导师共同研发了360度球型摇青机。该设备设有内外两轴,内外轴电机通过涡轮蜗杆组合与内轴、外轴连接,当电机工作时,内外轴开始运动,从而达到球形外壳360度旋转运动,同时在送风管上加装导流板,球罐内部不同点的实测最高温度与最低温度偏差2K,气流分布均匀,保证摇青更均匀。

历时多年试验,证明360度球形摇青机在武夷岩茶关键工序做青环节中效果显著。通过感官审评、挥发性代谢组学分析、儿茶素组分测定、氨基酸组分测定等结果显示,品质均优于手工做青和滚筒做青,为武夷岩茶提质增效提供坚实的科技支撑。

图1-张渤院长和校外导师鲍忠兵带领团队成员观察360度球形摇青机做青情况

相比于传统的乌龙茶综合做青机,360度球形摇青机可实现内轴和外轴联合制动,完成罐体360°旋转运动,使茶青受力更均匀,有效避免青叶由于受到挤压而出现的“死青”问题。同时,相比于手工水筛做青,360度球形摇青机可实现单次装放超过100斤青叶。该机器可有效解决综合做青机做青不均匀及手工水筛做青产量小、人工成本高等武夷岩茶“卡脖子”问题。

图2-360度球形摇青机

茶叶感官审评专家小组对由相同青叶“水仙”和“肉桂”(萎凋程度一致)经不同做青方式(手工水筛摇青、综合做青机摇青机及360度球形摇青机)制作而成的成品茶进行多轮标准感官审评。结果显示,由360度球形摇青机制作而成的武夷水仙和肉桂在香气、滋味和叶底等方面均优于手工和综合做青机,综合评分最高。

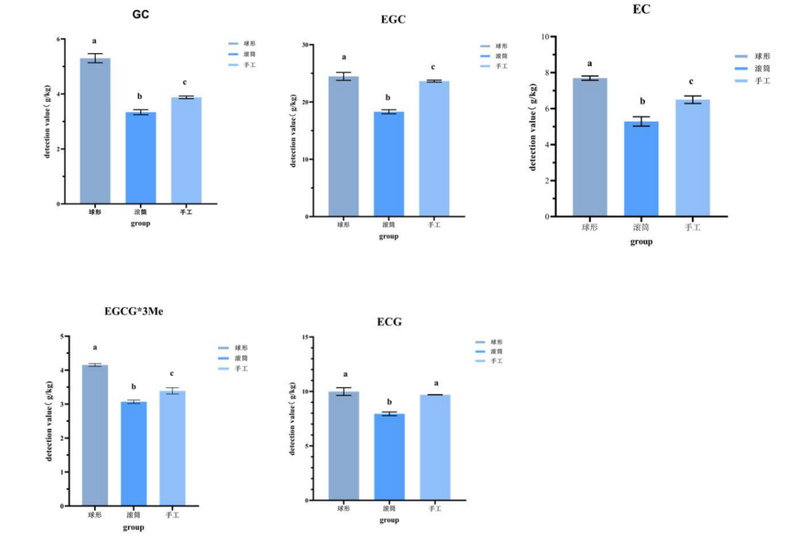

同时,团队对三款不同做青方式的武夷水仙成品茶开展了代谢组学分析。结果显示,在球形摇青机武夷水仙中,共鉴定到24个挥发性物质显著高于综合做青机及手工水筛制作的武夷水仙(Foldchange > 1.3、P < 0.05),部分物质被鉴定出具有愉悦的花香、果香、木质香等。如具有明显水果风味的反式-3-己烯基乙酸酯、3-甲基-丁酸-1-乙基-1,5-二甲基-4-己烯酯等;具有愉悦花香的物质如β-苯乙酸乙酯、10-十一烯酸、α-甲基-苯甲醇等;具有木质和辛香的甲酸异莰酯、大根香叶烯D、10-十一烯酸 a,4-二甲基-3-环己烯-1-乙醛等。儿茶素组分测定结果显示,GC,EGC,EC,EGCG*3Me的含量在球形摇青机武夷水仙中均显著高于滚筒和手工武夷水仙。23种氨基酸组分测定结果显示,球形摇青机武夷水仙中谷氨酸和茶氨酸含量均显著高于滚筒和手工摇青武夷水仙。以上物质的大量积累是构成武夷岩茶优异品质的重要因素。另外,值得注意的是,EGCG*3Me的保健功效较好,部分试验结果其保健功效要优于EGCG。

图3-3种不同做青方式武夷水仙儿茶素组分含量

该360度球形摇青机已经获得实用新型专利(一种360度茶叶摇青装置 授权公告号:CN 210184396 U)。360度球形摇青机的成功研发,为提高茶农收入,推动武夷岩茶高质量发展,助力武夷岩茶新质生产力发展具有重大意义。

来源:研茶与创新

如涉及版权问题请联系删除

武夷岩茶(大红袍)深受人们赏识,在于它的品质优异和独有的"岩骨花香"。优良品质的产生,不外乎:一有得天独厚的生态环境、气候条件;二有丰富的适制乌龙茶的品种资源;三归功于独特精湛的制作工艺。

其传统制作流程共有10道工序,环环相扣,不可或缺,其中对茶质起关键作用的是"复式萎凋"、"看青做青,看大做青"、"走水返阳"、"双炒双揉"、"低温久烘"等环节。

在制造过程中即精选适制的茶树品种,严格采摘标准,又运用精湛细致的焙制技术。岩茶焙制的工序为:萎凋、做青、杀青、揉捻、烘焙。岩茶的做青,摇青与做手交替进行。将晒青后的茶青置于水筛或摇青机中,不断回旋和翻动,使叶缘磨擦,摇青次数从少到多,力量从轻到重,间歇时间从短到长,周而复始,反复5~7次,后期摇青不足辅以双手轻拍做手。全程8~12小时。因茶树品种,气候,晒青程度等不同,做青次数,程度也不同,既"看青做青""轻萎凋重摇""重萎凋轻摇"。

岩茶的烘焙特点是,高温水焙和文火慢烤,形成特有的火功。武夷岩茶的泡饮,别具一格。"杯小如胡桃,壶小如香橼,每斟无一两,上口不忍噱咽,先嗅其香,再试其香,徐徐咀嚼而体贴之"(《随园食单》)。开汤第二泡香才显露。茶汤的香气自口入,从咽喉经鼻孔呼出,连续三次,所谓"三口气",即可鉴别岩茶的上品的香气。更有上者"七泡有余香"。

大红袍为千年古树,稀世之珍。现九龙窠陡峭绝壁上仅存4株,系植于山腰石筑的坝栏内,有岩缝沁出的泉水滋润,不施肥料,生长茂盛,树龄已达千年。于每年5月13日~15日高架云梯采之,产量稀少,被视为稀世之珍(现在已经停止采摘)。从元明以来为历代皇室贡品。武夷大红袍,属于单枞加工、品质特优的"名枞",各道工序全部由手工操作,以精湛的工作特制而成。成品茶香气浓郁,滋味醇厚,有明显"岩韵"特征,饮后齿颊留香,经久不退,冲泡9次犹存原茶的桂花香真味。被誉为"武夷茶王"。

所有原创文章,言论仅代表本人。

本刊转载文章及图片非盈利用途,若侵权,请联系删除。

岩茶每年多在“立夏’’前后(四月底五月初)开采,全年采春、夏.秋三季茶,以春茶品质最好,产量最多。采摘标准一般是新梢顶芽形成驻芽后采摘,历来提倡“中开面’’采3~ 4叶,并规定未开面不准采, “鸡腿"不准采,.“锋子茶,,采三叶。采时要将蓬面上符合标准的新梢采摘干净,先采顶,再采边底, 即要采净当轮新梢,才能有效地促进次轮梢的萌发。采摘的气候、时间最好选择晴天、北风天,有利于制出优质岩茶。名贵的岩茶, 还规定在晴天上午9~ 儿时采。因此时叶表面的露水已干,可增加成茶香味,且在制造过程中,可充分利用日光萎凋,做青时间较长,便于精工细做,提高岩茶品质。

岩茶采摘技术是基于新梢内含物的变化而制定的,具有一定的科学依据。因为新梢在生育过程中,多酚类、咖啡碱、含氮化合物, 醚浸出物、水浸出物、粗蛋白、粗纡维等与茶叶品质有关的物质,都在发生变化同时,每个新梢各部位叶片内含成份的詹也有较大差异开采期迟早或采摘标准不同,新梢中内含成份差异很大,势必影响成茶品质。开采太早或采摘太嫩,新梢中多酚类、咖啡碱、含氮化合物、粗蛋白等成份含量较高,但醚浸出物含量低,且原料太嫩,不易加工,易死青,叶易碎,制出的岩茶条索紧细, 色泽红褐灰暗,苦涩味重,香气低。相反,开采太迟或采摘粗老,新梢中含较高的醚浸出物,但其它内含物都明显减少,原料粗老影响岩茶条索且滋味淡薄,香气粗短,也不合岩茶要求。

2.岩茶初制技术与品质的关系

岩茶初制技术精湛考究, 有传统手工制法和机械制法两种。当前极品岩茶仍沿用传统手工制法。其工序是,晒青一凉春一摇青(做手)一炒青一初揉一复炒一复揉一毛火一扇簸一摊凉一拣剔一足火一炖火等十三道工序。机械制茶工序为。萎凋一做青一炒青一揉捻一毛火一足火等六道工序。下面着重

探讨传统手工制法对岩茶品质形成的影响。

晒青工艺是形成岩茶香、味的基础。晒青或萎凋是利用日光能或加温热能迅速提高叶温, 蒸发水分, 增强酶的活性,促进大分子化合物的分解转化和破坏叶绿素,同时挥发低沸点的青臭气,对香气形成有良好的作用,据测定萎凋叶中氨基氮、果胶量比鲜叶有所增加,从而使茶汤滋味浓厚而鲜爽。

晒青和加温萎凋虽都能达到适度要求,但内含物变化不同,成茶品质差异较大。适度日光萎凋的成茶,香味清鲜醇和,而加温萎凋的成茶,往往香气低沉, 味浓而涩。因此,高级名枞都要选择晴天采取,可充分利用日光晒青,保证成茶品质。从中可以看出,在萎凋过程中适当控制多酚类化合物的转化,提高氨基氮和可溶性糖的含量, 对岩茶品质形成会产生良好作用。

做青是形成岩茶独特品质的关键。萎凋叶在做青过程中通过筛青和静置交替进行, “还阳矽和“退青矽反复出现,使叶片相互碰撞摩擦,梗叶内部水分变化,叶缘细胞组织受损伤,引导多酚类化合物酶性氧化,内含成分发生复杂的生化变化,促进岩茶特有香醇的发展。

岩茶做青过程为使多酚类化合物的氧化适度,做青间要求温度控制在21"--27~,相对湿度80%~85% ,不通风透光。如果温度低于20℃ ,多酚类氧化太漫,如高于27"C,且湿度太低,多酚类氧化太剧烈,失水过快,均不利岩茶品质的形成。随着多酚类氧化产物强氧化剂邻醌的产生,又促进蛋白质水解产生氨基酸脱氨基和脱羧成为芳香醛与淀粉水解产物糖分氧化成醛和有机酸,构成岩茶高香成分。此外,在摇青过程中,随着走水把嫩梗脉中的氨基酸等成分引入叶面,部分丰富茶汤滋味,另一部分转化成芳香成分。因此,在长时间的做青过程中, 内含物变化非常复杂,有氧化、还原、消长、积累和转化等过程。

炒青改善岩茶滋味、发展香气。岩茶炒青是利用高温破坏酶的活性,阻止摇青叶内含物继续酶性氧化和丧失水分,同时在水热的作用下,进一步破坏叶绿素,促使内含物发生非酶性氧化,挥发低沸点青臭气,使高沸点的芳香物质逐渐显露,发香气。手工杀青锅温控制在180~220℃; 如用110型滚筒杀青机温度220~280℃ , 含水量高的品种可提高到320℃。但温度太高,失水过快,易产生焦味,也不利条索和香味形成;温度太低, 杀青不足,叶内水分蒸发慢,青臭气挥发不完全,成茶条索不乌润,青气重香低,味苦涩,汤暗浊,均影响岩茶品质的形成。初揉后的复炒工序时间虽短,但对品质影响较大。首先,初揉后外溢的茶汁,与高温的炒锅直接接触,内含成分产生急剧变化, 特别是糖类、蛋自质、氨基酸等成分发生焦糖化作用, 形成岩茶特有的焦糖香、焦蛋白香掺和花果香的香韵。其次,加温后叶子回软,有利于再揉捻成条,还可弥补杀青不足, 同时水化果胶增加,形成岩茶良好滋味、色泽和外形。

揉捻是形成岩茶卷曲条索的重要工序。岩茶揉捻分初揉和复揉。初揉是杀青叶起锅后,趁热投入有十字形梭骨凹凸形的揉茶苈内快速重揉二十余下,揉法是双手虎口相向,将杀青叶向左右前方交叉的倒蝴蝶形回转法揉捻。这种揉法是形成岩茶蜻蜒头形态特征的重要工序; 同时破坏部分叶细胞组织, 溢出茶汁,使茶汤滋味变浓厚;复揉使蜻蜓头外形更紧结美观。

烘焙是形成岩茶特有色香味品质的重要过程。岩茶的烘焙分毛火和足火。其作用是蒸发水分,紧结条索,发展香气和加深汤色。在热的作用下,使揉捻叶内含物继续进行非酶性氧化,形成岩茶特有的滋味和香气。毛火后的摊凉、扇簸和足火后的炖火(吃火)等独特工序, 对岩茶品质形成具有重要作用。毛火叶下焙后,经6~l0小时的薄摊,不仅使梗叶内水分重新分布, 干湿均匀,利于进行足火,同时簸去蜡片、黄片、茶果、拣去梗、茶头、片、老叶及非茶类夹杂物,保证成茶净度。足火后的炖火是利用60℃左右的文火,长达4~ 8小时的低温慢焙,去水保质,加深茶汤颜色、滋味向醇和方向发展,使焦糖香更明显,低沸点的芳香物质继续挥发,香气更趋于熟香。由此综合,形成岩茶高香、浓味、耐泡等优异的品质特点。