宋 代

点 茶

2022年,电视剧《梦华录》热播,一时间把人们拉回宋朝,掀起了一股宋代点茶热潮。剧中出现了北苑贡茶、青凤髓、紫苏饮子、灵隐佛茶、十二先生、茶百戏,光这些名字就足以令人心驰神往。

为了帮助茶文化爱好者了解宋代点茶的方方面面,中华合作时报·茶周刊全媒体特邀8位专家、学者,重磅推出“宋代点茶”专辑。专家、学者围绕宋代点茶的历史、文化、流程、器具、审美等展开详细的介绍和解读。

点茶之“茶”与点茶之“技”

作者:宋时磊

宋代盛行点茶,茶事成为一项高雅的艺术活动。这将中国茶文化推向了空前的高度,宋徽宗在《大观茶论》有精辟总结:“采择之精,制作之工,品第之胜,烹点之妙,莫不咸造其极。”“造其极”既体现在点茶之“茶”上,又体现在点茶之“技”上。

“茶”

宋代点茶的所用茶形制承袭了唐代的团饼茶,但宋代团茶制作有了众多创新和改进之处,不计工本,在品质上达到了登峰造极的程度。

第一,茶叶制作之前要拣茶。茶叶采摘下来后,要有专人从事分拣工作,目的是让茶叶大小一致,提升茶饼的规整程度。按照等级由高到低,茶可以分为小芽、中芽、紫芽、白合、乌蒂等五种,后三种质量较低,多不用来制作团茶。陆羽《茶经》记录了团茶制作的七个步骤(七经目),其中并没有拣茶这个环节。这说明宋代对点茶的茶叶品质要求极高。

第二,茶叶在蒸青后,增加了压榨技艺。小榨去水,大榨去茶汁。《东溪试茶录》中说:“蒸芽必熟,弃膏必尽。蒸芽未熟,则草木气存;去膏未尽,则色浊而味重。”在今天看来,榨取已蒸青的茶叶的水汁会导致茶多酚、氨基酸等有效成分流失,是破坏茶叶的一种做法。宋代之所以这样加工茶叶,是因为在榨汁过程中,叶绿素会进入汁液,使得剩余茶叶颜色变淡。宋代点茶尚白,这一工艺可以让茶叶在点茶时达到色泽和沉浮的标准要求。因为刻意追求色白,宋代北苑贡茶院还非常崇尚使用一种稀有的“白茶”来制作团茶,这是茶树品种中的一种变异品种出产的茶叶。

第三,变末为粉,茶叶制作更加精细。唐代煎茶所用茶是用茶碾来研磨,并不是十分精细,更多的是呈末状。而在宋代,点茶要在茶水表面形成粥面,这就要求茶叶极为精细。故在制作茶叶时,还有一个研茶的工序。榨茶时已经将水汁去掉,研茶就需要加水研磨。加水量的多少要根据茶叶等级来确定,多次加水,反复研磨,这样制作出来的茶粉在点茶时茶面才会表面均匀,且不容易下沉。龙团茶是饼状的,在点茶前还要敲碎、碾罗(碾碎后的茶末还要用绢或纱做的筛子过筛称作“罗”),确保茶粉颗粒细小,避免碾罗器具影响茶粉色泽。

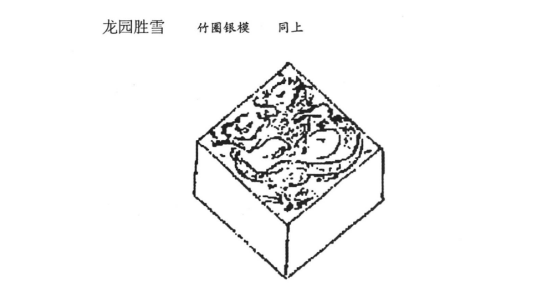

第四,宋代团茶在选材和用料,以及制作工艺方面极其讲究,崇尚龙凤团茶。所谓龙凤团茶,是指在茶饼的表面饰有龙凤的图案,表面还施以金银重彩、掺有龙脑等各种珍奇香料。龙凤团茶根据大小和重量分为大龙、大凤、小龙、小凤四种类型。福建北苑贡茶(位于今建瓯市)所出产的龙凤团茶最为出名,为皇家贡品,其制造不计工本,十分奢靡。庄绰《鸡肋编》中记载:“采茶工匠几千人,日支钱七十足。旧米价贱,水芽一胯犹费五千;如绍兴六年,一胯十二千足尚未能造也,岁费常万缗。”胡仔《苕溪渔隐丛话》中写道:“又有石门、乳吉、香口三外焙,亦隶于北苑,皆采摘茶芽,送官焙添造,每岁縻金共二万余缗。日役千夫,凡两月方能讫事。”曾任福建路转运使的丁谓、蔡襄,在龙凤团茶的创制方面发挥了重要作用。

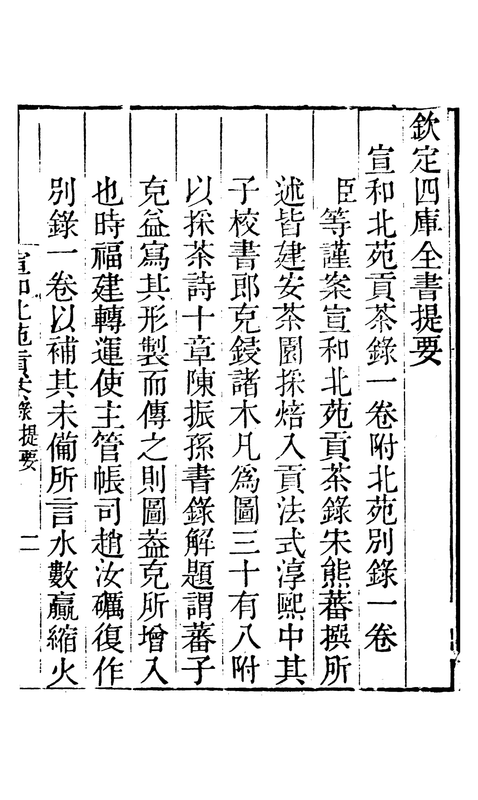

让龙凤团茶制作极致化的代表是龙园胜雪。龙园胜雪选用的材料是银线水芽,剥去稍大的外叶,只取芽心中的一缕像银线一样晶莹的部分,状若针毫、极其纤细,称为“银丝冰芽”,熊蕃在《宣和北苑贡茶录》感叹道:“至于水芽,则旷古未之闻也”,“茶之妙,至胜雪极矣”。

宋代为了达到点茶的极致艺术效果,点茶之“茶”的制备比唐代考究得多。龙团茶的制作精细绝伦,一味求嫩、求白、求稀,导致掩盖了茶叶真味,破坏了茶叶的自然形状和色泽,这些都违背了茶之本性。南宋后期到元代散茶兴起。明朝时期,宋代点茶的茶叶制作方法被废弃。

“技”

宋代最为盛行的是点茶。点茶技艺发端于唐末,盛于两宋,北传辽金,元明因袭式微,明末彻底失传。点茶的精髓在于调膏和击拂。先在茶盏放入“一钱匕”左右均匀细致的茶粉,再注少量沸水,将其调成糊状的茶膏,然后边注入开水,边用竹制的茶筅击拂、反复搅动使茶末上浮,在茶汤表层形成粥面。唐人分茶要求将沫饽花等均匀地分到每个茶盏中,而宋代将之上升为一项专门的艺术,可与琴棋书画相提并论。在点茶过程中,最主要的是要掌握击拂的频率,一般每分钟要300次以上;手腕垂直向下持筅,以相同方向匀速击拂,且击拂动作要有一定力度;其间,要注水七次,让茶粉与水充分交融,形成丰富而细小的气泡。如果技艺不到位,就会造成茶水分离的现象,不会出现雪沫乳花的粥面,即宋徽宗所说的“茶不发立”。

在点茶之外,还有分茶。分茶在宋代被称为“汤戏”或“茶百戏”。因为要在点茶茶面上幻化出禽兽虫鱼花草等各种美妙绝伦的图画。陶榖在《清异录》中说:“近世有下汤运匕,别施妙诀,使汤纹水脉成物象者。禽兽虫鱼花草之属,纤巧如画,但须臾即就散灭。此茶之变也,时人谓茶百戏。”宋代福全和尚的茶百戏技艺高超,能点出丰富的茶汤泡沫。他拥有“馔茶而幻出物象于汤面”的最高技艺,还作诗嘲笑陆羽的煎茶技艺原始:“生成盏里水丹青,巧画工夫学不成。却笑当时陆鸿渐,煎茶赢得好名声。”

点茶的程序主要包括作茶、煎水、冲点等环节,操作较为复杂,需要经过长期的专门训练才能掌握。特别是宋代分茶需要一定的艺术功底,斗茶更是需要长期研习才能窥其门径。点茶有专用器具,南宋审安老人的《茶具图赞》,用图文并茂的形式记录了12种专用器具。点茶器具的多样化及技艺习得不易的特性,决定了点茶更多是在王公贵族、文人雅士、佛门道观等较有闲一族中流行,在人数众多的底层社会较难普及。

宋代以后,明代的茶壶泡茶法兴起。此饮茶法,一盏茶瓯或一柄茶壶便可享茶之清香,简单易学,人人可习得,故与点茶相比,泡茶更受民间欢迎。因此,点茶之法逐渐失传。直到当代随着茶文化的复兴和繁荣才被成功复原,重新“复活”。

出品:中华合作时报·茶周刊全媒体

如涉及版权问题请联系删除

与唐代煎茶相比,宋代饮茶的最大特色是点茶。宋代点茶所用茶的形制承袭了唐代的团饼茶,但宋代茶叶制作有了众多创新和改进之处,呈现出精致化的倾向,这为宋代点茶的艺术化和浪漫主义气息奠定了基础。上层社会所使用的点茶在生产和制作时,往往不计工本,耗费颇靡,这让宋代所制作的茶叶在品质上达到了登峰造极的程度。具体来说,在制茶主要有蒸茶、榨茶、研茶、造茶、过黄等五个步骤,每个环节都极为考究和精致。

茶叶采摘下来后,首先需要采用蒸青工艺杀青,使之停止发酵,成为蒸青绿茶。但在蒸茶之前有一道拣茶的工序,目的是去掉杂物,保持茶叶的干净和卫生;让茶叶大小相对一致,提升茶饼的规整程度。按照等级由高到低,茶可以分为小芽、中芽、紫芽、白合、乌蒂等五种,后三种质量较低,多不用来制作团茶。陆羽《茶经》记录了团茶制作的七个步骤(七经目),其中并没有拣茶这个环节,这说明宋代对点茶的茶叶品质要求极高。经过挑拣的茶芽,还需要用水反复清洗四遍,再次提高蒸制前的茶叶的洁净度。预处理的茶叶再放入甑内摊晾,用锅釜煮水沸腾后,放甑蒸茶。蒸茶时间要恰到好处,过短杀青不到位,过长则会严重影响茶叶的色泽、滋味和品质等。

宋代在茶叶蒸青之后,增加了压榨技艺,这是唐代所未有的新工艺。榨有大小之分,小榨去掉茶叶的水分,大榨去掉茶叶的汁液,水分和汁液合称为“茶膏”。《东溪试茶录》中说:“蒸芽必熟,弃膏必尽。蒸芽未熟,则草木气存;去膏未尽,则色浊而味重。”在今天看来,榨取已蒸青的茶叶的水汁会导致茶多酚、氨基酸等有效成分流失,是破坏茶叶物性的一种做法。宋代之所以这样加工茶叶,是因为在榨汁过程中,叶绿素会进入汁液,使得剩余茶叶颜色变淡;如果不压榨,茶叶会色味浊重,进而影响茶汤的品质。宋代点茶尚白,这一工艺可以让茶叶在点茶时达到色泽和沉浮的标准要求。因为刻意追求色白,宋代北苑贡茶院崇尚使用一种稀有的“白茶”来制作团茶,这是茶树品种中的一种变异品种出产的茶叶。

茶叶压榨之后,还有一道研茶工序。在宋代,点茶要在茶水表面形成粥面,这就要求茶叶极为精细。故研茶是指延续压榨的工序,通过研磨的方式进一步挤压茶叶中的汁液,属于茶叶制作的技艺,这与饮茶时将团茶研磨成粉末的工序不同。因前期榨茶已经将茶叶汁液去除,此时茶叶已经较为干燥,故研茶时需要加水研磨。研磨需要多次注水,每次研磨待水干茶熟后,再开始下一轮研磨。品级越高的茶叶加水和研磨的次数越多,而研磨得越透,茶末越加细腻,如胜雪、白茶等加水多达16次。这样制作出来的茶粉在点茶时茶面才会表面均匀,且不容易下沉。研磨极其费工费时,为此宋代借助一些工具来完成,如使用石碾、石磨和水磨等。龙团茶是饼状的,在点茶前还要敲碎、碾罗,碾碎后的茶末还要用绢或纱做的筛子过筛称作“罗”,确保茶粉颗粒细小,避免碾罗器具影响茶粉色泽。这一工序属于品饮环节。

研茶的下一步是入棬模造茶并过黄。棬模就是制茶的模具,其形状有圆形、方形、菱形等,材质有竹、铜、银等。普通的竹制棬模没有图案,而用来制作的贡茶的棬模有龙凤等图案,用来生产龙凤团茶等。使用棬模制造出来的茶叶,要求紧实、规整、美观等。此环节掌握水分是关键,水分过多不易取出,水分过少则容易散落,成型困难。棬模成型后,需要过黄。宋代赵汝砺《北苑别录》记录的过黄程序是:先用猛火烤干团茶表层的水分,再沸水去掉火熏的烟味,如此往复三次后,放在火旁堆放一夜,次日送去“烟焙”。烟焙所用之炭火是白炭,文火慢焙。炭火的温度不能过高,过高会导致团茶的表面起鼓和颜色变黑,影响品相。炭火中也不能有黑烟,烟多会导致茶香损失殆尽,味道焦苦。烟焙的次数取决于团茶的厚度,厚者要烘焙10-15次,薄团茶要烘焙6-8次。烘焙完成后,再稍蒸,恢复饼茶的自然色泽。再将这些茶饼放入封闭的密室中,饼茶会光泽晶莹,品相上乘。

宋代团茶在选材和用料,以及制作工艺方面极其讲究,崇尚龙凤团茶。所谓龙凤团茶,是指在茶饼的表面饰有龙凤的图案,表面还施以金银重彩、掺有龙脑等各种珍奇香料。龙凤团茶根据大小和重量分为大龙、大凤、小龙、小凤四种类型。福建北苑贡茶(位于今建瓯市)所出产的龙凤团茶最为出名,为皇家贡品,其制造不计工本,十分奢靡。庄绰《鸡肋编》中记载:“采茶工匠几千人,日支钱七十足。旧米价贱,水芽一胯【钅夸】,犹费五千。如绍兴六年,一胯【钅夸】十二千足,尚未能造也。岁费常万缗。”胡仔《苕溪渔隐丛话》中写道:“又有石门、乳吉、香口三外焙,亦隶于北苑,皆采摘茶芽,送官焙添造,每岁縻金共二万余缗。日役千夫,凡两月方能讫事。”曾任福建路转运使的丁谓、蔡襄,在龙凤团茶的创制方面发挥了重要作用。

龙凤团茶制作极致化的代表是龙园胜雪。龙园胜雪选用的材料是银线水芽,剥去稍大的外叶,只取芽心中的一缕像银线一样晶莹的部分,状若针毫、极其纤细,称为“银丝冰芽”,熊蕃在《宣和北苑贡茶录》感叹道:“至于水芽,则旷古未之闻也”,“茶之妙,至胜雪极矣”。

宋代为了达到点茶的极致艺术效果,点茶之“茶”的制备比唐代考究得多。龙团茶的制作精细绝伦,一味求嫩、求白、求稀,导致掩盖了茶叶真味,破坏了茶叶的自然形状和色泽,这些都违背了茶之本性。南宋后期到元代民众日益追求茶的自然本味,蒸青散茶兴起,蒸青团饼茶的生产和制作逐渐减少。元朝到明朝,炒青散茶日益兴盛,茶叶制作化繁为简,北宋点茶的茶叶制作方法最终废弃。但宋代蒸青茶的制作工艺及点茶的品饮方式,对日本茶道等产生了深远影响。

(本文刊载自《中华茶人》点茶专刊)

如有侵权请联系删除

古时候,中国的文人们都喜欢将自己心中的不忿或是现实的生活写入诗歌之中,因此中国的诗歌丰富多彩,既能抒发情感,又能表现现实。

而茶诗也是在这样的文化之中应运而生。茶诗大多由文人雅士在品茶之中创作而出,或写出茶之滋味、或写出饮茶情绪等等。

今天我们就从历史上的那些著名茶诗,来寻找一下关于贡茶的历史吧。

⻄晋左思的《娇⼥》诗也许是中国最早的茶诗了“⼼为茶荈剧。吹嘘对鼎”。

写的左思的两位娇⼥,因急着要品⾹茗,就⽤嘴对着烧⽔的“鼎”吹⽓。与左思此诗差不多年代的还有两⾸咏茶诗:⼀⾸是张载的《登成都楼》,⽤“芳茶冠六清,溢味播九区”的诗句,赞成都的茶;

⼀⾸是孙楚的《孙楚歌》,⽤“姜、桂、茶出巴蜀,椒、橘、⽊兰出⾼⼭”的诗句,点明了茶的产地。到唐宋以后,茶的诗词骤然增多,这些茶诗茶词既反映了诗⼈们对茶的宝爱,也反映出茶叶在⼈们⽂化⽣活中的地位。

自唐以后,历代的名茶绝大部分被列为贡品,每年最早采制的新茶首先派专人送入皇宫,供皇帝享用,往往是为了表示特別的恩宠,皇帝才舍得用茶赏赐亲信的大臣。

唐代柳宗元在《为武中丞谢赐新茶表》一文中写出了得到皇帝赐予的一斤新茶后的诚惶诚恐、欣喜无限的心情:

“臣某言,中使窦某至,奉宣旨赐臣新茶一斤者,天睠忽临,时珍俯及,捧载惊忭,以喜以惶。……衔恩敢同以尝酒,涤虑方切于饮水,抚事循涯,陨越无地,臣不任感戴欣忭之至。”

纵观古今诗词,它们都有一大共性,那便是社会职能。透过诗词,我们不仅能够体会到作者的情绪表达,思想内涵,更能从中观察出当时的社会民情,风气习俗等。

宋代茶饮风俗形式,在其历史时间与空间具有时代的特征、社会的特色。在宋代,全国范围内出产茶叶200多个品种。其中,皇家的贡茶最具有代表性。

北宋王朝初立,宋帝设立茶局,派重臣督造皇家御茶,他们最终选定福建建州凤凰山北苑贡茶为皇家御茶,旷世奇茗也由此诞生,掀开了中国茶叶史上新的篇章。据记载,皇家贡茶“龙团凤饼”为宋真宗时期宰相丁谓所创,小“龙团凤饼”是宋四大书法家、福建转运史蔡襄所造。

宋徽宗年间,郑可简改制的“龙团胜雪”成为中国制茶史上的一个神话,至今无法超越。

宋代贡茶之美、茶叶之精,使得大量文人墨客为之倾倒。饮茶不仅成了人们物质生活的重要组成部分,而且进入上层社会的精神生活,成为文学艺术的主题之一。

在“两宋”时期,先后有180多位诗人、词人用文章赞颂宋代贡茶,诗词达400篇。宋代的贡茶记录着宋代人深耕茶史的足迹,记录着宋茶创造茶史的辉煌。建茶入诗,比比皆是。

北宋文学家苏轼把佳茗和佳人联系在一起,写出了“从来佳茗似佳人”的佳句,为人们所传诵。

陆游写了300多首茶诗,成为历代诗人中写茶最多的一位。陆游对建茶更是情有独钟,他入闽做茶官,就生活在建茶之地建州。“建溪官茶天下绝” 的名句,出自于他的《建安雪》。

欧阳修在病中喜得建茶,品尝之余,遂作《和梅公仪尝建茶》。“莫夸李白仙人掌,且作卢仝走笔章”,这是梅尧臣的诗句,是说北苑“龙凤团茶”可以比得上“仙人掌茶”,也可与“阳羡紫笋茶” 媲美。

宋人欧阳修《龙茶录后序》中说,“茶为物之至精,而小团又其精者”,当小龙团被列为贡品以后,更是难以得到。当时的皇帝宋仁宗也非常珍惜,就是辅佐他左右的大臣也不易得到赏赐。

只有在“南郊大礼,致斋之夕”四位高级臣僚才共同分得一饼,分割成四份各自带回家中宝藏,仅是在贵客到来时,才拿出来传观展玩。

珍贵如此,无以复加。宋代文人王禹偁在《恩赐龙凤茶》一诗中说:“样标龙凤号题新,赐得还因作近臣。”“爱惜不尝惟恐尽,除将供养白头亲。”

此外,黄庭坚的《谢送碾赐壑源拣芽》,杨万里的《谢木媪之舍人分送讲筵赐茶》诗中都专门吟咏了赐茶之事,这些可以说是最上层的赠茶习俗。

到了元代,贡茶一直是传统的团饼茶,也还在沿用宋代的龙团茶制法,龙凤团、密云龙的名称仍在。元代皇帝也经常赐给大臣贡茶,“讲筵分赐密云龙”。

龙团茶仍要经过碾末,然后烹点。大臣虞集写过这样的诗句:“摩挲旧赐碾龙团,紫磨无声玉井寒。”宰相耶律楚材写道:“黄金小碾飞琼屑,碧玉深瓯点雪芽。”品饮贡茶的这种情趣与宋代别无二致。

但是在民间及士大夫私下的品茶生活上,元代渐渐发生着转变。元代诗人汪炎昶在《咀丛间新茶二绝》中,写他摘取新茶直接咀嚼,感觉极有韵味,不经过复杂的制作,尝到了茶叶的本真滋味,诗中写道:

非常有意思的是,为皇宫修贡的武夷地区,也在大量生产散茶,而且散茶居于主流。元诗人蔡廷秀在《茶灶石》诗中写道:“仙人应爱武夷茶,旋汲新泉煮嫩芽。”

这个茶灶石,就是南宋儒学大师朱熹在武夷讲学时经常品茶的地方。朱熹当年所饮之茶,应是散茶无疑。当时朱熹带领学生亲自种茶采茶,品饮的就是制作简单而不失真味的芽叶散茶。

这滞后于茶事发展的状况,是一种恪守陈规的作法,从概念上人们仍以加工繁琐的龙团为精品。

但洪武二十四年九月(1391年)明太祖朱元璋下发了一道诏令:“岁贡上供茶,罢造龙团,听茶户惟采芽茶以进。”正式宣布皇室不再需要团饼茶了,这道诏令成了炒青散茶取代蒸青团茶的转折点。

明太祖的这一诏令,的确起到了分水岭的作用,从此,散茶成为绝对主流,由此炒青也成为主流制茶方法而延续至今。明太祖朱元璋为什么特意下发这么一道诏令?

明人沈德符在《万历野获编.补遗》卷一中说:“国初四方贡茶,以建宁、阳羡茶品为上。时犹仍宋制,所进者俱碾而揉之,为大小龙团。

诗人张岱曾在诗文《曲中妓王月生》中写道:“白瓯沸雪发兰香,色若梨花透窗纸。”从这句诗中可以看出诗人对于茶叶的香气以及颜色作出自己的评价,并且描绘出了茶水清澈透亮的感觉。

这证明明朝的诗人更加赞赏茶香清幽似兰,茶色清淡透亮的茶品,不再只关注于口感,更加注重茶的品质。

清代茶诗数量庞大,也有许多著名诗篇。如高鹗的《茶》诗:"瓦铫煮春雪,淡香生古瓷。晴窗分乳后,寒夜客来时。漱齿浓消酒,浇胸清入诗。樵青与孤鹤,风味尔偏宜。"

边寿民的《好事近·茶壶茶瓶》词:"石鼎煮名泉,一缕回廊烟细。绝爱漱香轻碧,是头纲风味。素瓷浅蓝紫泥壶,亦复当人意,聊淬辩锋词锷,濯诗魂书气。"两首诗词都在淡雅之中,透出无限韵味。

当然,我们不得不说的是,清代最善写茶诗的可能还是乾隆皇帝。茶在这位"康乾盛世"主宰者之一的生活中,是具有重要地位的。

相传,当他85岁要退位时,一位大臣谄媚地说:"国不可一日无君啊。"乾隆皇帝则回答说:"君不可一日无茶啊。"就是这位皇帝,撰写过几百首茶诗。其中有一首专门写普洱茶的:

这是一首乾隆皇帝赞美普洱茶的茶诗妙句,乾隆尤爱普洱,曾作御制诗赞普洱多首,诗中多为极尽赞颂之语,写出了诗人饮罢普洱之后的愉快心情及对普洱的喜爱之情。

纵观我国的茶文化,以茶作诗为载体起起伏伏发展。尽管茶文化有过落寞的时候,但茶诗却依然在诗歌发展之中占有一席之地。