古茶园的存在本身就是一个奇迹。

大自然的力量,信仰的奇迹,良知的坚守,物种的强大,手艺的传承,缺一不可。

云南是世界上唯一拥有连片古茶园的地方,云南现存古茶树资源总分布面积约为329.68万亩,野生种古茶树居群的分布面积约为265.75万亩,栽培种古茶树(园)的分布面积约为63.93万亩[1],拥有巨大想象空间,然而长久以来,世人对此一无所知。

周重林与前云南省农业厅厅长王敏正、BBC茶纪录片制片一行在保塘考察

证明云南是世界茶树原产地的那棵南糯山古茶树在1958年才被正式确认,也是从这一年开始,云南古树茶走上了数字纪元年代。最先被标识的正是这棵南糯山古茶树:800年。以此为标的物,稍后确立的巴达古茶树是1700年,镇沅千家寨的古茶树是2700年……

云南人把古树茶当作经济作物更是在2004年左右才出现,规模化的商品古树茶在2012年才在市场铺开,而云南省政府在2018年11月才正式发文承认云南古茶树的遗产价值与经济价值[2]。

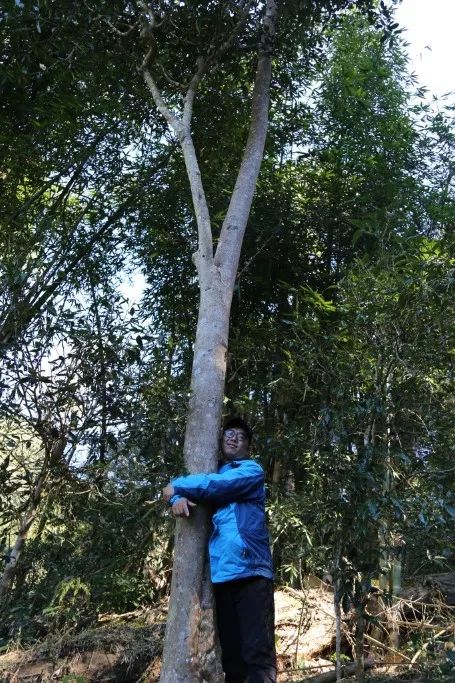

周重林,张敏一行在南糯山茶王树旧址考察

所以说云南古茶树是新物种,真是一点也不奇怪。但在茶乡,古茶树是一种朝昔相伴的植物,古茶树就像茶农的体外器官一样,从他们出生开始,就无法割舍。对大部分民族来说,他们说到茶,专指古树茶;我们今天所谓的台地茶,小树茶,是非常后起的概念。

那么,我们要怎么认识古树茶?从何处着手开始才会最少犯错?

古树茶,古树茶,当然是从古树讲起。从古茶树上摘下来的才是古树茶,对不对?所以,我们首先要强调的是树,不是草;是乔木,不是灌木。

多少年的树才算古树?100年。中国《城市古树名木保护管理办法》第三条有说明,“本办法所称的古树,是指树龄在一百年以上的树木。”中国多地人大立法,也把古树的法定年龄界定为“百年”,所以本书言及的“古茶树”也是指那些树龄超过100年的茶树。而古茶园,自然也是指拥有诸多百年古树的茶园。

郑显静先生拍摄于1990s初期

我们把古茶园与现代茶园比较,就会发现,云南以外的大部分现代茶园里的茶树都是扦插无性繁殖为主,看一棵茶树与另一棵有无区别,顶多就是茶园里园艺师傅把茶园修剪成某种形状而已,或是在茶园里种一些点缀的观赏性植物,增点一点游园的乐趣罢了。

保塘茶树王

但古茶园非常不同,一棵有一棵的看头,一片有一片的看头,你抬头仰视的时候,它与蓝天白云为伴;你低头的时候,它深深地扎根在泥土里,当你随手摘下一片嫩芽放入口中咀嚼的时候,自然与人类早期的秘密生活也逐一呈现出来,甘苦自知。

为了更好地认识古茶园,我们从自然生态、土壤气候、人为干预、民族饮食、采摘工艺等等层面来对古茶园进行分类,分别有9种:野生古茶园、望天古茶园、高叉古茶园、奇迹古茶园、科考古茶园、苦甜古茶园、混种古茶园、藤条古茶园以及火烧古茶园。

本文全文字数14000+

建议收藏阅读

1

野生古茶园

目前我们了解到的野生种古茶树,大多分布于海拔1600m—2400m的森林之中,有相当多的数量处于自然保护区内,多呈居群状分布。在中国,将树体高大、年代久远的野生型或栽培型非人工栽培的大茶树统称为野生古茶树,但它尚无确切的高度和粗度标准以及具体的年代概念[3]。

从1952年在南糯山发现大茶树开始,云南从未停止过寻找野生大茶树的步伐,20世纪80年代,中国作物种质资源考察队先后在云南又再次发现数量惊人的野生古茶树。这些大茶树的主要形态是:高大乔木、叶大革质,嫩枝、顶芽、叶片均无毛。

进山必备

探访版纳之巅滑竹梁子野生古茶园,沿途我们一直在森林中穿行,各种高大的乔木均直刺天空,乔木下是密密麻麻的的灌木丛,除了蜿蜒崎岖的山路,我们没有看到任何裸露的土地,甚至,连我们行走的狭窄的山路都不断被各种植物尝试着侵占,植物间的竞争异常激烈,哪怕是苔藓类、蕨类,都不会放过任何可能的一块空间。

路途中,我们也遇到了一片人工栽培型的古茶园,均在山路两边,但也只能说稍有一点规模,因为稍远处就是其它植物的地盘;我们刚好看到本地的一位茶农在自己的古茶园里砍断一棵异常高大的绿萝(攀援在一棵较为高大的古茶树上)。

在其它地方所向披靡的皮卡车,在这里是禁区;即使是摩托车,也非得有超群的技术以及对这片区域不一般的山路熟悉度才能至此……管理的成本高昂,其中包括人工、时间,毕竟来回一趟也不是几分钟就能搞定;如到春茶季,采摘时间紧张,所耗费的人工成本与时间成本将成倍增加。

所以人类索性放弃对自然的管理,让它自己来。

在野生型大茶树下,我们看到的不止是一棵茶树的葳蕤苍莽,不止是一棵茶树的风姿与无数茶花的静美,还有一棵茶树自然形成的生态系统,种类繁多的寄生植物都拼命在它身上寻求更大的生长空间,二者的较量在经年里从未停止,且会继续较量。在没有被人类驯化之前,它如此警惕,浑身散发出抗拒的气息,那些被制成茶的半成品,真是难喝啊。它不用讨好人类,它要与野生板栗树、多依果树、苔藓类、蕨类等等植物继续一较高下。

勐库野生茶

可即使这样,植物学家也不怎么待见它,告诉世人,野生茶树的茶叶最好不要喝,有微毒。野茶属于大理茶(Camellia taliensis (W. W. Sm.) Melch.),较周边的普洱茶种(Camellia assamica (Mast.) Chang var. assamica)要更有光泽度,叶脉不是特别凸显,叶片革质,开的花朵也要比普洱茶种大。但,它长成了活标本,到来的人都是寻根之人。这些人,就像翻山越岭去巴达,去勐库大雪山看野生茶树的人一样,探访即朝圣。

今天,我们置身野生型古茶树,会感慨于海拔高度的极限,会感慨砂质土壤、乱石丛生与“上者生烂石”“野者上”的高度契合。远离人类的活动范围,没有人类的干预,它们与万物竞争,又与万物相融,跨越了时间的轮回,能长成今天这个样子,形成今天的口感风味,都是大自然的功劳,与人无关。

2

望天古茶园

最接近野生古茶园的,是近几年普洱茶界比较热门的国有林望天古茶园,这些茶树并不是野生的,是人类有意种下的。因为民族迁徙、战乱、天灾等等原因,人类撤出了这些区域,所以在很长的时间里,这些茶树的生长都没有遭到人类的任何干预,这也是许多科学家会把望天古茶园当作野生古茶园的缘故。先有古茶园,后有国有林。今天人们看到这些茶树,都与热带雨林的望天树一样,树干笔直,从根部开始就直挺挺奔着蓝天白云而去。

这种类型的古茶树,树干高度是其重要指标,也是最容易分辨与判断的特征。普通的、也是最常见的望天古茶树有十几、二十多米,少了这个高度,也难以被称呼为“望天古树”;较高的望天古茶树能高达40多米,你看到这些树的时候,会有一种“鹤立鸡群”的既视感,与普通的古茶树相比,一如长颈鹿站在羊群里,会产生一种天生的喜感。

今天,我们感谢这些树,让世人知晓,如果没有人类的干预,茶树其实会长得更好。来到原始森林,你也会发现,人类世界所谓的农药、化肥,完全体现了人类急功近利的一面。

作者周重林在易武多依树考察望天古茶园

望天古树茶做出来的干毛茶,条索粗壮硕长,光润亮泽。茶农采摘鲜叶的时候,会等到茶叶全面长开,可以采到一芽四叶或五叶这个极限,叶子长开而不老,与茶的持嫩度有关。这个区域的古茶树几乎没有分枝,来自树根的深层营养供给到顶部,需要走一个相对长的过程,显得漫长。但正是“慢”造就了好茶,茶乡的人也说“害地出好茶”,都是说长得慢的树,茶叶喝起来更饱满。望天古树汤感丰富、金黄透亮,一样得益于自然的力量。从某种意义上说,藤条茶就是模仿国有林望天古树茶,把多余的叶子、花、果都除去,把营养都供给到顶端。

望天古茶树足够高,有独享的阳光,故香气高扬,梗长叶厚,故甜感要明显,这两者与日照带来的副作用——涩感一起构成了独特的喉韵,形成了驰骋江湖的“山野气韵”。望天古树茶的风味成因,是人类极少干预的例子。要复制这样的经验,就需要更大范围的森林以及允许茶树生长的空间,但这似乎是难以想象的,因为,这是一个矛盾体:只有优异的森林资源中长成的望天古茶树才能企及如此的风味,是破坏森林?还是种下茶籽?取舍之间,心已艰难。

3

高叉古茶园

在野生古茶园、望天古茶园后,我们来认识下高叉古茶园。这类古茶园,以章朗古茶园为代表。

章朗古茶园的大部分古茶树都是分叉比较高,主干笔直粗大,在离地2.5米左右处开始伸展枝叶,显示出了与他处茶园相比独特的清秀和不可言说的超凡脱俗之美。

人类干预了茶树的生长,但时间比较晚,干预程度也不深。比较野生古茶园与望天古茶园我们得知,要是人类不干预茶树生长,茶树就会像所有热带雨林的古木一样,它的分枝会随着长势而自动脱落;等我们看到的时候,它看起来就像从未有过分叉。章朗茶园里,有人类刀斧干预的痕迹,是为让古茶树发出更多的枝、长出更多的叶,把笔直生长的树引导为横向生长,人类需要更大的树冠,以便采摘更多,获利更多。

章朗古茶园把自己巧妙地融进了大自然中,与那些参天古木友好相处,努力避开藤蔓,阻止竹林蔓延,遏制树下草木过分地扩散。

人类伸出的一双双手,献上膝盖与头颅,让树感受到了温度,弥补了被大自然遮蔽的阳光。布朗族用石头与树木堆砌起来的祭祀台,更像是对干预自然后的忏悔,必须向自然表达敬畏之心。布朗族相信万物都有灵性,万物皆有感情。一草一树,均不可伤害。世人眼中,他们从千百年刀耕火种的过去走来,心怀信仰的他们,一直甘心守护着老祖宗种下的古茶树,守望福祉。

在这片远离农耕的土地上,布朗族衣食之源全依赖这片无法穿越的原始森林。他们可以沿着佛祖东传之路半个月走到泰国,但他们世代却无法看透这片林子,他们循组训,袭民俗,种茶树,摘茶叶,吃茶叶……

当我们用那些评审现代茶园的术语来评审像章朗古茶园的茶时,就会发现种种的不适应,那种古老的自然气息,那种吸收了大量阴雨气的凛冽感,那种工艺怎么都扑灭不了的雾气,你确定你的经验可以适用?而现在,我们只是提供了认识它的一种方式。

4

奇迹古茶园

云南境内最常规最常见的古茶园,就是贺开古茶园这个样子的,只不过贺开古茶园因为保护得当,俨然成为云南古茶园里的翘楚,它的连片面积最大,古茶树数目也最多。

这是上天的恩赐,也是信仰的奇迹。

总有会人会问,为什么在这里还有如此规模巨大的古茶园?要回答这个问题,首先要回到拉祜族的信仰世界中去。

拉祜族百岁老人

拉祜族信仰万物有灵,古树是有灵魂的,所以他们不砍古茶树。和云南的许多少数民族一样,这个从河湟一带迁徙南下的氐羌后裔有祭祀树神的传统,这是他们处理人与自然关系的一种范式。特别值得一提的是,贺开一带的拉祜族在很多祭祀仪式中都会用到茶叶。在贺开,因为山远地偏,医疗条件落后,寨子里有人生病的时候除了用一些山上的草药,“仪式治疗”也是重要的一步。蜡条、茶、酒、盐、米是拉祜族在仪式中献祭神灵的物品,所以茶是拉祜族沟通神灵的媒介之一。[4]贺开茶山博物馆的主理人聂素娥就告诉我们,前几年和他合作的一个茶农,房子都要绕着树盖,挪房子都不会挪树。

除了万物有灵的思想,这片古茶园的留存也与拉祜族的社会历史发展以及生产生活方式有关。

古茶树是祖先留下的财富,不能砍。寨子里的年轻人觉得这是古茶园留下的重要原因。据当地拉祜族说,他们在这座山已经居住了20多代。一些茶园在他们祖先来到这里之前就存在了,祖祖辈辈都以茶园为伴,茶叶能喝,能做仪式,能创造财富,确实没有砍的必要。而且这一代林木资源比较丰富,日常用的柴火充足,不用砍茶树。

长期以来,拉祜族的农耕技术比较落后,而茶园恰好不需要太多管理,所以他们没有把茶树砍了栽种其他作物。历史上,茶树被砍的最大原因就是要在茶地栽种其他植物。在这里,历史上很长一段时间都地广人稀,土地充足。拉祜族的农耕技术确实限制了他们对山林的开发,这反而起到了保护茶园的作用。除了茶叶,贺开茶山的拉祜族还种植包谷、旱谷。一直到今天,他们栽种的蔬菜种类都很少,新鲜的茶叶就是他们的蔬菜。

贺开古茶树

贺开是傣语的音译,意思是水的源头、开始的地方。我们抵达贺开的时候,水源地已经被沙土淹没,变成暗涌在地表层奔流;听不到叮咚声,只有虫鸣鸟叫伴随着沙沙作响。流水带走了盘踞地表的沃土,让这里成为民众口中的“害地”。确实也是,贺开古茶园古茶树上有很多寄生植物,但树下却是光秃秃,窜来窜去的冬瓜猪真的啃光所有草木?还是表层营养确实不支持一些草本植物生长?

贺开古茶园著名的古树单猪

在经典农学的分类里,把茶园土壤的类型分为砖红壤、赤红壤、红壤、黄棕壤、棕壤、紫色土、高山草甸土和潮土茶园等。在《勐海土壤研究》一书中提到,在勐海一地,海拔1500-2400米的地区主要分布的是红壤,红壤主要由多种岩石风化而来,再细分,贺开周边分布的主要是沙页岩红壤。要分清楚这些土壤类型,需要学习专业的农业知识,在这里,我们任性一些,为贺开古茶园的土壤另起一个分类。我们把贺开古茶园称为“沙地古茶园”,其中最重要的是一个“沙”字,你看得见,摸得到,也喝得懂。

沙土为主的“害地”,是良田的对立面,却是茶树最好的生长地。陆羽很早就总结了这种经验,他说产在烂石与沙地里的茶才是好茶。“地害出好茶”也是云南茶农最基本的认知,他们自己吃的茶,就是害地茶,成长慢,滋味饱满。

我们品贺开茶的时候,会发现这里茶性的顽固。一些茶会受海拨、气温、水温以及泡茶手的干预,在不同的地方呈现出不同的滋味。但贺开茶却不同,在昆明,在青岛、在北京,在勐海……无论在那里开泡,品饮者都能很快找到其独特的风格特征:沙滑。

清泉石上,沙流河底。

我们的身体就像河床,茶水入口,顺舌而下,过喉,直下肠胃。在喉咙处,产生了喉韵,喉韵就是沙滑。这种感觉,就像我们再次走过贺开古茶园,再次闻到鸟语花香,再次听到虫鸣鸟叫,再次听到沙沙作响。

如果茶汤极其顺滑,一顺到底,反而不会给人特别顺滑的观感,就像抚摸空气你无法觉察这种顺滑一般,但抚摸细腻的毛皮则给人以温润顺滑的感觉。茶汤亦如是,细微的滋味残留造成了绵延的回响,这就叫质感,茶汤的质感就在喉韵中,在沙滑感中体现得玲离尽致。

5

科考古茶园

很多人第一次来云南看古茶园,到的就是南糯山古茶园。

很多人第一次喝云南古树茶,喝到的就是南糯山古树茶。

很多植物学家对古茶树的研究,也是从南糯山开始的。

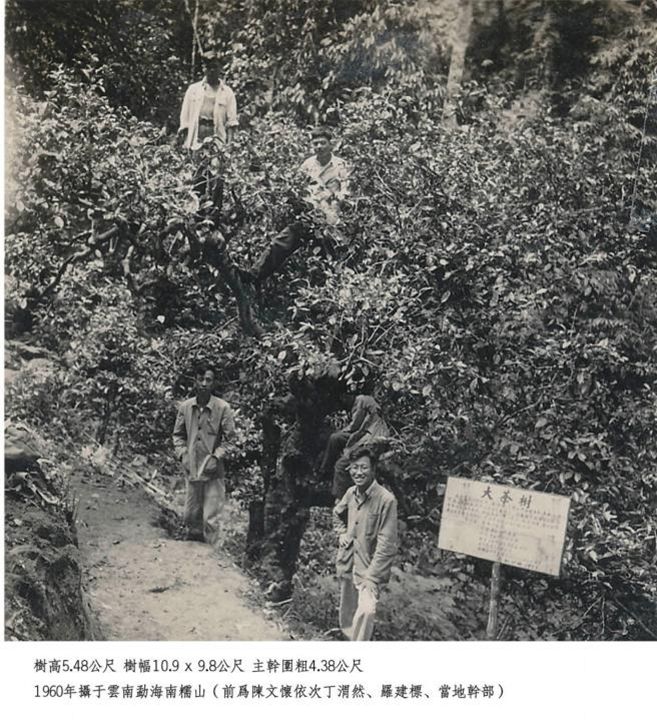

1960年,茶学大家陈文怀到南糯山看茶王树

南糯山半坡老寨古茶园,可能是造访人数最多的古茶园,也是较早进入人类研究视野的古茶园。这里茶园,在长达百年的时间里,都与“试验”两个字有关。在这里试验种茶,试验制茶,试验品种,试验技法……人为干预程度很深,时间也较早。在植物学划分上,有“南糯山群体种”;25年前(1993),李远烈就在研究南糯山栽培型茶树王保护实践[5]。

南糯山是景洪与勐海气候的分水岭,昼夜温差大,雨水多,湿气大,酸性土质,是茶树生长发育的最佳环境。生活在这里的爱伲人,是哈尼族的分支,与傣族比较来说,爱伲人特别不喜欢大寨子,人一多就要分寨子,他们所到一个地方,都喜欢栽茶树以及其他草木,所迁徙地,大都形成村寨与茶树与森林完美融合的特征。爱伲人喝茶,直接把树上带着四五片老叶的鲜叶连同枝条折下,带回家放到火上烤到呈黄黑状,再把叶子丢进壶里烧开,便可直接饮用。

早在1957年,茶叶专家肖时英就发现,在南糯山存在两种专门针对大叶种茶树的茶园艺术:弯枝法与垫石法。弯枝法就是为了不让茶树长得太高,能让采茶人够得着,就把直着长的茶树主干弯下来,用野藤绑住,让侧枝成为主干,然后再绑一次,再让新的侧枝成为直立主干,如此反复。南糯山新茶王树,所分的主干多达6棵。垫石法就是在树枝之间夹上石块,可以把树干挤开,同时为采摘人采茶的时候提供落脚点。弯枝法与垫石法的双重效果导致了茶树多主干横向生长,低矮易采,树冠增大,整个茶树看起来像一把伞的样子[6]。除此两种常规法外,南糯山的哈尼族还会用刀去干预直向生长的树干。今天的古茶园里,会看到许多古树树干上长满树瘤,就是被人为干预的例证。

名古屋 桥本实教授 ,来源:庄晚芳茶史散论

1964年,肖时英采用南糯山茶树弯枝法在现代茶园做试验,结果非常令人满意,弯枝法在树幅扩大、降低分枝高度、增加分枝数量和叶片数量等各方面,均优于常规的短截修剪和当年不剪次年重剪。这门古老技术再现的成果得到当年的茶学权威陈兴琰以及刘祖生的赞赏。

南糯山的哈尼族向世人最早展现了杰出的民族园艺学,他们的先民早就洞悉了自然的力量,并把从中领悟的奥义与技艺代代相传,延绵五十八代人。

品南糯山早年的茶,经常会喝到烟味,就是因为这里雨水天多,晒青条件不足,茶农把晒青毛茶从屋外转移到了屋内,难免会带上烟火味。

正常情况下,南糯山的古树茶,茶青颜色整体偏黑,香气为果蜜香,入口有苦涩感,喉韵带着甜润,体感怡人。南糯山所有的这些特点可以总结为两个字:内敛。无论是什么场面,无论见什么人,你只要拿出南糯山的古树茶,就对了。这里古茶树,本来也是什么人都见识过啊。渐渐地,它变成了我们期待的那种人的样子。

在世俗里,我们把这种人称为“君子”。

6

苦甜古茶园

最先被布朗山苦茶与甜茶征服的,是广东人与香港人。苦茶与甜茶能为潮湿的广东带来清凉,这种口感也非常接近他们日常饮用的另一种非茶之茶:凉茶。就连分类也是高度一致,广东凉茶也分为苦茶与甜茶。苦茶就是以辛、苦、寒、凉的中药为主的凉茶,如癍痧、廿四味等;甜茶是以清润甘甜药材为主的凉茶,如菊花雪梨水、竹蔗茅根水、罗汉果五花茶等。

常年做广东市场的老大益茶厂,为了持续扩大广东的市场份额,在20世纪80年代中期,不惜重金跑到遥远的布朗山与巴达建了两片万亩茶园。同时期,广东人也跑到布朗山来购买茶苗,分别栽种在英德与当时属于广东管辖的海南,他们对这一带茶的口感非常着迷。

苦茶,茶味极苦,这是世间唯一以风味作区别的树。当江南地区还在为要把茶叶要做成绿茶还是红茶绞尽脑汁的时候,生活在老曼峨的布朗族先民已经把苦茶树当作重要的礼节在流通,他们以棵为单位,把茶树分封给跟随者,于是苦茶树开始布朗山蔓延;一些北上的民族,比如哈尼族,带来了帕沙、南糯山以及其他地方的甜茶,于是这块土地上神奇地出现了两种口感并存的茶园。

老曼峨佛寺里的苦茶

苦茶模本最早在靠近西双版纳的红河金平发现,只分布在红河州与西双版纳州[7],我们在布朗山考察过程中,在地图上划出布朗山片区,布朗山往南和西到缅甸边界一线,布朗山往北到老班章一线,布朗山之外的其他茶区很少有甜茶与苦茶之分,甚至于没有苦茶。

在很长的时间里,苦茶树与甜茶树在布朗山系都是混种的,混种混采带来的直接结果就是,口感的协调。在没有严格区分的时候,这种协调全部依赖种植比例。我们推测每一片茶园,都是因为选择树种的结果,随着老曼娥这个母体在布朗山的不断扩张,他们终于在老班章这个地方实验种植出了苦甜茶的最佳种植比例,这种比例造就的口感也刚好迎合了某一部分广东人与香港人的味觉追寻,于是这里便成为寻味者的角逐天堂。

在口感选择上,同样有着功利的一面。但这种功利性原则,是在漫长的周期里形成的。在市场没有细分之前,茶是不分苦甜的,有经验的制茶师傅,再次面对这样的产品的时候,找的也是协调性。在那个区域里,不用班章的料也能做成班章味,是因为他们刚好找到了协调的点。科学上有数据支撑,这也是古茶树了不起的地方。

苦茶,其实就是更苦的茶而已。而甜茶,是相对不太苦的茶。

32万老班章采摘现场

在傣族人的饮食传统里,能够生吃的东西才是好的东西,不能生吃的就是不好的,茶叶也是一样。布朗族婚配要送的茶礼就是腌制竹筒茶,腌制会降低苦感,就像汉族做腌菜一样。同样的还有苦笋变成酸笋。在烧烤与鲜叶的结合中,苦变成了味觉追忆,也是有利于排泄之物。所以,在缺乏蔬菜的西藏,茶叶就被当做利于消化之物。后来的俄罗斯人、英国人,都把中国的茶叶与大黄当做通便利器。[8]

腌制后的竹筒茶

过去我们力图用人的存在去证明树存在过,但现在我们需要用古茶树验证人类存活过,这些树不仅见证了人类的繁衍,重要的是见证了他们对生活的孜孜以求。从树种到滋味,是非常大的变化。一个地区如果是原住民多的话,地方口味就不会有大变化,但如果不断有新民族进来,口感就会不断变化,达到最协调的口感。从老曼娥到老班章,本身就是一条滋味与品位之路。

在回雨林庄园的路上,我们看到在老曼峨与老班章、新班章的大山里,热衷做实验的人,还在小树茶上嫁接了老班章的茶树,这得多操心啊。

7

混种古茶园

这里的混种,特指大叶种与中、小叶种在茶园里的混种,而不涉及茶树树种。

云南大叶种有“茶中英豪”美称,市面上流通的商品普洱茶大部是大叶种茶,但经常被忽略的是,云南还有中小叶种的茶。好多地方的小叶种茶,已经风光了好多年,比如曼松小叶种,倚邦猫耳朵,那卡的小叶种,景迈的小叶种,困鹿山的小叶种……中小叶种其实遍布整个云南茶区,长期以来,正是大叶种、中小叶种的混种混采为茶客带来丰富多样的细腻口感。

大叶子比大脸周重林的脸还大

大叶种,顾名思义,就是叶子大,小叶种就是叶子比较小,中叶种在大小之间。举个例子,小叶种叶子一般有成年人的大拇指大小,而大叶种有手掌那么多,特别长的比42码的鞋子还长。

根据茶树成熟叶片的面积大小将茶树分为特大、大、中、小叶种。茶叶叶面积计算通常采用日本人田边贡的计算方式:叶面积(平方厘米)=叶长(不含叶柄和叶尖)*叶宽(叶基和叶尖对折后的中间位置)*0.7(系数),以成熟叶为标准。

60平方厘米以上的为特大叶,40—60平方厘米之间的为大叶,20—40平方厘米之间的为中叶,20平方厘米以下的为小叶。

倚邦猫耳朵是精挑细选出来的

一般认为,大叶种才是云南的原生种,而小叶种是外来种,有江西说与四川说,来云南经商的四川人或江西人把家乡的茶树带到了茶山,混种在大叶种茶园中,今天在倚邦还有江西湾古茶园。外来的茶种要存活下来非常不易,因为它要适应当地的土壤及生态环境,要能抗寒,还要能抗高温以及抗病虫害。为了存活下来,茶树都会产生变异,改变它在原产地原有的性状。这也是云南的小叶种与其他地方的小叶种茶口感有很大区别的主因。

曼松甜润、倚邦猫耳朵高香、那卡小叶种细腻、攸乐小叶种清甜、困鹿山小叶种清雅,这些茶与大叶种混在一起,共同形成了独特的云南茶风味:形成粗中有细、细中有精的多层次风格。

有小叶种的地方,往往有贡茶的说法。仔细想来,这是一种依附绿茶观念很强的说法。比如在曼松、在困鹿山、在那卡都可以听到这样的故事,因为这里的茶尖,可以在水里倒(直)立,可这刚好就是绿茶的销售话术。现在随着故宫档案的披露,我们知道其实云南真正进入满清皇宫的茶数量是非常惊人的,道光皇帝平均每天就要消耗4两普洱茶,满清的皇帝也不喜欢什么绿茶,游牧民族的满清贵族更喜欢用大叶子的普洱茶加上牛奶、羊奶一起喝,这样可以消除吃肉的油腻[9]。

卓越的生态

我们如今所做的工作,正是要重建普洱茶的自信。

对云南茶而言,最大的惊喜常常就来自大叶种、中叶种与小叶种的混种区域所带来的混合口感。小叶种在“革命老区”倚邦的卓越表现,在新区腾冲的惊艳亮相,在那卡的混搭出场,都说明,构成茶叶独特滋味的,除了品种,还有生态,还有文化,由此显现独到的茶文明特征。

那卡著名的老茶人

8

藤条古茶园

藤条茶,就是枝条像藤条或柳条的茶树,在勐库坝糯,茶农称为“藤条”;在易武,茶农称为“柳条。”如果在春季进入到藤条茶园,你目光所及之处,全是茶芽,多得涨眼、撑镜头;如果你在非采茶季节到了藤条茶园,那么你看到的,几乎都是迎风飘舞的枝条,稀疏的叶子只是点缀。

藤条茶园是一种古老又先进的养护模式,不像大叶种、小叶种这样的叶子分类,也不是大理种、勐海种这样的品种分类,更不是苦茶、甜茶的味道分类,它完完全全是园艺学上的奇迹,靠一双双手经过数百年打磨而成。它没有粗壮的树枝,有的只是千千万万纤细柔长的枝条。

这也与南糯山的弯枝法不同,藤条茶园没有把主干驯化成横行生长,也没有刺激侧枝发展为主干。事实上,藤条茶园模拟的是望天古树茶园的生长模式:除去多余,顶部供养。望天古茶园里古茶树像电线杆一样的存在,没有分枝以及多余的叶子,是因为它有自动脱枝的功能,藤条茶园则是通过双手去干预,把茶、花、果多余都逐一抹掉。这样发出来的茶与叶,也可与望天古树茶园媲美,梗长,叶多。我们探访发现,整个勐海茶区,只有曼糯的采摘法接近易武地区,一芽三四叶,有些时候会到五叶,能够做到这点,就在于曼糯是藤条茶园。

张家湾藤条茶

在云南境内,易武的张家湾、勐往的曼糯、景谷的苦竹山、勐库的坝糯、邦东的昔归都是非常典型的藤条茶产地。

藤条茶有三大特点:

第一、枝条柔韧性强。

茶条不会轻易被折断,拉着枝条站在树下采摘,一个人可以从18岁摘到81岁。采摘藤条茶的时候,要用巧力,因为梗很有韧性,指尖掐不断,硬扯更不行,需要指力掰,带着马蹄摘下后要快速把马蹄丢弃。掰枝的同时,要抹叶,把老叶抹丢,采茶人手里的嫩叶越来越多,树下的老叶也越来越多。

第二、芽肥叶厚梗长。发芽多,外型好看,很压秤。

春季茶的时候,走进藤条茶园,看到的是一簇簇油亮的嫩叶。藤条茶的养护模式,是顶部营养供给模式,去除掉花、叶、茶果,茶树便不进行生殖生长而专心长叶进行营养生长。只在顶上留两片叶子,下一次,新发芽的叶子就会从这两片叶子上面发出来,形成新的枝叶。这种头部效应,今天在商业上大行其道,殊不知这是茶农都知道的浅显道理。

第三、香气高扬。

朝阳照得到,夕阳映得着。风吹得到每一寸枝叶,蜘蛛网都难挂起来。在太阳与风力的双重加持下,藤条茶形成了一种非常独特的风味。

曼糯藤条茶

这种养护方式目前只存在云南古茶园,云南著名的育种专家肖时英是湖南人,20世纪50年代他第一次在易武看到藤条茶园的时候非常吃惊,这种养护方式需要消耗大量人力资源。从种植到养护都精耕细作,其采摘手艺代代相传,直到今天都还是除了这个村,别的村都不会。

藤条茶这种采摘模式,从目前分布村寨以汉人居多来看,可以推测是一种外来汉人带来的管理技术。藤条茶在众多少数民族地区的出现,同样也是民族融合和迁徙的见证。

在藤条茶区域,还伴随着古老的加工方法,比如在易武一带,采摘完鲜叶后,是分拣鲜叶,之后分开杀青,三叶四叶连同长梗的还要成堆捂一夜。在茶乡人的回忆里,做茶是很长的工序,很磨人的工作。最后才是石磨压饼这样的当代人眼中的古法,其实到了这一步,都是精制环节了。

100多年前的易武以及古六大茶山,茶园的养护模式都是藤条茶园的养护模式,加工法也都是古法。现在在“古”的语境下,除了古茶园本身,留给我们的,就是这弥足珍贵的古老采摘法了。易武老乡长张毅在《古六大茶山纪实》里详细介绍过采摘法。采春茶时除留鱼叶(发育不好的第一片叶)外,视情留1-2片真叶;采二水茶时上次留的老叶抹去,留1-2片真叶;采三水茶时又把老叶去掉,留1-2片真叶;采秋茶时全部叶片抹掉,枯枝、病枝、寄生物全部去掉[10]。

20世纪50年代,云南茶科所的陈清华做过藤条茶与现代茶园的比较,结果是:藤条茶新生茶叶的持嫩性好,60%-78%的新枝上的一芽三叶长得肥实柔嫩,比现行的采法单芽平均重量增加0.1g,水浸物增加1%-2%,茶多酚增加4%-6%。

古往今来,农产品能成为爆品的三个要素:优质的产地、悠久的传统与独特的技法,藤条茶园都一一具备了。

9

火烧古茶园

在云南,说到古茶树,老年人的叙事往往是最这样的:他说不仅自己小时候看到的茶树有那么大,“爷爷奶奶跟我讲,他们小时候看到这棵的时候就有这么了。”

过去对这段话的解读,焦点往往都放在有关茶树的年龄上。但我们似乎忘记进一步追问:为什么茶树变化得如此不明显?毕竟也是上百年时间啊。难道只是为了侧面说,茶树是生长缓慢的物种?但现实又不太支持这样的说法。

倚邦断头茶,《易武与古六大茶山》封面用的就是这张

再有,历史上大大有名的古六大茶山,为什么连片的古茶园没有想象中那么多?那些古茶树到底去哪里了?遍访古六大茶山的结论是:砍光了或烧光了。

我们今天能够看到的古茶树,都是再次或是多次长出来的古茶树。如果不是赶上这一轮的茶叶上涨热潮,估计这些古茶园很难逃过被覆灭的命运。砍古茶树并非多么遥远的时候,从2003年到2012年,我们都亲眼看到有茶农砍伐古茶树,其目的也很直接:为了种玉米这样的农作物,为了栽种像橡胶这样的经济植物。地方就那么大,植物之间的竞争非常激烈。

古六大茶山的历史,其实就是一本古茶树的消亡史。

光绪年间的《普洱府志》沿用道光年间的旧志说,古六大茶山的古树茶,“老树则叶稀多瘤,如云雾状,大者,制为瓶,甚古雅;细者,如栲栳,可为杖。”这段描述,与我们今天在古六大茶山所见的古茶园并没有两样,到处是伤痕累累的多瘤古茶树。早在200年前,外地人看到的云南茶园,就已经是古茶园。只是那些在城里喝着茶为志书做注释的书生,从未站在一棵古茶树下自习端详过,他怎么也想象不出古茶树的样子。

茶界老说“看茶做茶”,在云南,则是要“看茶喝茶”。不然,你理解不了什么叫“多瘤”。“树瘤”是指古茶树被砍后产生的愈伤组织,每当树被外力强力物理干预后,树里的细胞就会繁殖形成树瘤,这是树天然的一种自我保护。如果不形成树瘤,树的天敌白蚁之类的就会沿着伤口一步步把树的主干蚕食,许多古茶树因此而走向死亡。而把树瘤加工成花瓶以及烟斗,即使是在现代也非常受欢迎。

《普洱府志》其实是告诉我们,在之前的茶乡,茶农不只是通过茶叶获利,还会通过茶干获利,做成花瓶或手杖是不是也会散发出茶香?砍伐茶树的一个很久远的传统,陆羽在《茶经》里说,“茶者,南方之嘉木也,一尺二尺,乃至数十尺。其巴山峡川有两人合抱者,伐而掇之。”唐时代的茶树,有许多古茶树,砍了上千年后,巴山峡川再也没有古茶树了。今天在四川一带、贵州等地也有古茶树的发现,但零散,像贺开古茶园这样连片有规模的,一片也没有。而且,其他地方的古茶树,真的只是作为植物存在,根本找不到饮用的记录,没有形成任何可以探寻的茶俗。

但在云南,随便一个民族,不仅有久远的茶俗传统,还有古老的茶祖兴茶传说。接着要问的也许是,为什么这里的树居然未砍完?一个主要原因,是这里的民族信仰万物有灵,不会去破坏森林。第二个原因是,像布朗族、拉祜族、哈尼族这些狩猎民族,森林才是他们食物的来源。他们无法向一片荒山讨要一只麂子、一只野鸡。可以佐证的是,在汉族聚集最多的地方,比如古六大茶山,讲究精耕细作的农业,所以古茶树也是破坏最严重的区域,今天我们还能喝到这些地方的古树茶,又得益于古茶树砍不死、烧不尽的涅槃精神,而科学上来讲,就是其树种实在好,有可以深扎底下的根系,保证了树的长命以及续命。猫有九命,古树茶可能还不止。

我们需要稍微回顾下这种砍不死、烧不尽的古茶树涅槃精神,像极了云南普洱茶的发展历史。

1951年,一份在古六山调查的资料说,野火是古茶园的最大天敌,但“砍树烧山避瘴气”也是人为因素。

日本占领缅甸期间,茶叶滞销,茶农苦于无法,遂对茶园不加整枝刈草,任其荒芜。至今虽然销路略开,但仍有大半茶山,处于杂木横生、枝条未整;茶山被砍或毁于野火者,亦时有所闻。如佛海县城郊的曼真,原有思普垦殖场经营的近20亩茶、樟林,曾以“砍树烧山以避瘴气”之名,全被砍光,农民私营茶园亦有砍光者,类似现象目前已加纠正。野火烧毁则教砍伐更为常见。如思普茶厂的系树,原有170,000株,近数年来遭受三次火灾,且前仅残剩70,000株左右了。

10万棵古茶树就这么消失了!

三炷香茶树

三炷香茶树

1957年,茶学家蒋铨在丁家寨考察,为当地失去茶园非常惋惜,“年年火烧,现已无存”。更早的时候,茶山战火频繁,烧茶园、烧庙宇的事情更是多得数不完。以前弯弓是人声鼎沸的乡镇,现在是国有林。蒋铨在易武见到的那片古茶园,都是6米高,大的围茎1.2米,最小的也有50cm左右。

今天去革登路上,在嶍崆岔口还有一个地方叫火烧茶园,当地人讲以前这里有大片茶园,革登还是史料里有茶王树的地方,现在成了古六大茶山里古茶树最少的地方。

《勐腊县志》记载说:清嘉庆年间(1796-1820)革登八角树寨附近有株茶王树,春茶一季可产干茶一担,已枯死。另在阿卡村附近的山梁上曾有年产一担干茶的两棵大茶树,后被野火烧死。

曹仲益《倚邦茶山的历史传说回忆录》里说,革登有棵奇特的茶王树,生长在新发寨背后的山顶上,一年能产六到七担茶。光绪年间死了,但民国时候根部还在存活。

从一棵树,到一群树,命运多舛。

1993年,邓时海在写《越陈越香——普洱茶高品味的探讨》时候,谈到台湾品茗界的看法,大家一致喜欢“老树普洱”。那个时候,他尚未到云南,一切都是听说。“据说过去云南茶园,每株茶树都是已经树龄很老,每过些年后,便将树干砍掉,树根重新再抽出新嫩茶树。如此树根越长而越深越广,所生长的茶叶品质越好。”

易武本地人怎么看这个问题?易武老乡长张毅在黑水良子考察的时候,当地人说1998年的一场野火,烧死了10多棵高10米的大茶树。在考察中张毅得知,1985年易武黑水垭口一棵大茶树被烧死。

最神奇的就是易武金厂河的这棵大茶树!两次被人工砍伐,两次被野火烧,依旧发芽抽枝。这是多么令人惊叹的生命力!

张毅提到在弯弓,曾有一棵可以产干茶90公斤的茶王树,20世纪初期,树围约3.4米,高12米,树冠很大,1935年枯死后,又发出新枝,但无人照看的新枝遭到几次野火焚烧,几次种地砍伐后,现在已经荡然无存。

有一位到处跑山的专家,出了本谈古茶树的书,仅仅以发现的茶树来判断一个地方是否是某茶的“始祖”,他质疑古六大茶山的领衔资格。问题在于,“看到”的面貌与历史的并不一致。所以当我们说一棵树的年龄多大的时候,考验人类的是,我们看到的这棵树的主干是不是一直以来就是主干,因为它有被支干替代的可能,现在许多古茶园里,有许多支干长成了主干。

没有遭到破坏的古茶树,长成了“望天古树”,这些屡次被火烧、刀砍的古茶树,要经过很多次的抽枝发芽才能长成今天我们看到的样子?

我们尽可能动用史料以及当地人的记忆来描述古茶树在一个地方的劫难,与此同时,我们又发现,古茶树拥有极其强大的生命力。砍不死、烧不尽,只要根不灭,茶树便能再生。于是我们就一直努力寻找这强大的树根,可是难啊,总不能一棵棵去刨吧?

好在,这些年云南茶乡,大部分地方都在修路,有些路刚好经过古茶园,留下一个带有树根的横切面给我们观察。是的,我们看到了。

在保塘,我们看到的一棵古树茶,虬曲的主根蜿蜒延伸,看不到头在那里,侧根、须根相互缠绕,突破黄壤土的包围,联袂向下,它原本应该深埋地下,没有想到会以这样的方式见天日,掀开了一场认知大戏。这像极了古树茶的历史,被岁月淹没多年,因各种机缘浮了出来。

在大曼吕一片被矮化过的古茶园,从茶园里走的时候,茶树不过齐腰高,但从路边的横切面看,我们可见、可测量的树根超过3米。俗话说,树有多高根有多深,反过来,我们也可以说,根有多深,树原本就有多高呀。

这些年,我们在西双版纳、普洱、临沧、保山、德宏看了超过百种这样的树根以及这样的横切面。树根有些根深达10多米,但地面可测的只是几十厘米的茶树而已,有些甚至只剩下一些细枝。

观察横切面除了可以看到茶树发达的根系与旺盛的生命力外,还让我们对土壤有一些直观的了解。在保塘,我们发现土壤层至少分三部分:沃土层、沙土层以及深层。沃土层(黄壤层)由落叶以及草本植物组成,过去我们认为这些营养是供给给茶树的,现在发现并不是,茶树的主要的营养来自更深的土壤层,沃土层养活的草本植物通过生长带动了土壤的松动,进而可以让雨水渗透下去,这个原理与翻土是一样的。雨水穿过沙土层(红壤层),这是一个不结块的松软层,树根极易穿越,也不会造成雨水的过分堆积。穿过两层的树根,来到深层土壤(砖红壤性红壤)。

古茶树能够穿越三层,吸收不同的营养,树干上长出只有黄壤土才能存活的苔藓,自身就是一个生态圈,这哪是台地茶可以做到的?那些扦插的茶树,连主根都没有。

所以我们在这部分会得出一个主要的结论,盘根错节的古茶树的根系才是其成为王者的主因,判断一棵茶树是不是古茶树,不能仅仅依靠肉眼所见的部分,还要刨根问底,去找那些被深埋在地底的根。

我们需要顺着望天古树仰望星空,也要扎根泥土,找到向下的那股力量。

古茶树最大的魅力,就在于,这根向上以及向下的力量,告诉了我们,自然有生生不息的力量,我们怎么可以辜负她?

我们这一代人的努力,就是不辜负大自然。

要做的也很简单——抬起茶杯。

是我们选择了古茶树,还是古茶树选择了我们?

(全文完)

作者:周重林 茶文化研究者,著有「茶叶战争」等畅销作品。他最新的著作是「茶道方法论」 私人微信:zhuizizhou

《茶业复兴》编辑杨静茜、杨春、罗安然、陈朦对此文亦有贡献。

参考文献

[1]黄炳生主编,2016,《云南古树茶资源概况》,云南美术出版社。

[2]云南省人民政府关于推动云茶产业绿色发展的意见,http://www.yn.gov.cn/yn_zwlanmu/qy/wj/yzf/201811/P020181115641012965557.pdf,2018年11月12日

[3]黄兴奇主编,2007,云南作物种质资源(食用菌篇、桑树篇、烟草篇、茶叶篇),云南科技出版社。(黄兴奇,2007:672-673)

[4]朱力平《西双版纳拉祜族传统祭祀活动:勐海县勐混镇贺开村曼迈寨考察》

[5]朱力平《西双版纳拉祜族传统祭祀活动:勐海县勐混镇贺开村曼迈寨考察》

[6]肖时英,2015,《我们亲历的云南茶:感时木荣》,云南美术出版社。

[7]梁明志,田易萍,蒋会兵主编,2016,《云南茶树种质资源》。

[8]周重林,《茶叶战争》,华中科技大学出版社。

[9]万秀锋,刘宝建,王慧,付超,2014,《清代贡茶研究》,故宫出版社。

[10]张毅,2006,《古六大茶山纪实》,云南民族出版社。

“周重林重走版纳古茶山”项目第一阶段已经完成

周重林带领团队在2018年走完版纳全境古茶园

探访古茶树、古茶园、古道,

追寻古老的饮茶风俗

特别鸣谢雨林古茶坊对此次考察的支持!

感受着栀子花香飘散在风里;

开始期待着桂花香气的若隐若现!

回望阳光灿烂、微风和煦的上半年,

你是否,离年初的那些小目标又近了一步呢?

在上半年,大益茶道院勐海、昆明、东莞、西安、台湾(在建)5个茶修中心,北京、韩国2个分院,海内外近百名茶道师肩负使命奔赴天南海北,给益友们带来了一场又一场精彩的茶道培训。知识的海洋千帆竞发,3000多名学员经过不断的学习和体验,都有哪些收获呢?我们一起去看看。

北京分院

亲修实证,打造大益精品茶道

为进一步深入推广大益茶道职业化管理体系,实现茶道学科建设研究成果的应用转化,今年年初,由原大益茶道院茶道学研究部、茶道国际部及原北京茶修中心三部门整合在一起,正式成立大益茶道院北京分院。

“因茶而生,向道而行”,要让“喝大益、懂茶道、行八式渐渐成为大益茶人的标配”。在北京分院成立的大会上,大益茶道院院长吴远之先生明确了今后茶道培训的新目标。

半年来,北京分院秉持知行合一、亲修实证的修学法则,将学与思、解与行、修与证相结合,即学成识、即修证道,力争在推广茶文化,打造精品茶道师的方向上实现大的突破。

从春光烂漫,至夏柳成荫,北京分院的茶道老师行走大江南北,以一盏茶,诉万千清雅风情;借一瓶花,观天地自然;置一茶境,照人心欢喜。

7座城市,15次职业茶道培训,近20场高端茶会,上半年北京分院茶道师带领800余位茶道爱好者走入茶道艺术生活,分享茶道理念。同时,开辟正念茶道、篆刻茶道等特色茶道培训,从共修到自修,以不同方式吸引益友,提升生活品味,培育向善向美之心。

“习茶,启发一颗心。”在带领学员走进心中一方清凉之地,发现生活中的点滴之美之余,北京分院的茶道师们着力茶的“启发式”教学,以学员为中心,重在挖掘学员自我觉察、自我创造和美的提升上,反响颇好。

夏日炎炎,茶杯中透出的山风竹影,总让学员清凉忘归。分明是不同的班次,明明是不同的面庞,却总觉得似曾相识,大概是茶人气质所带来的相似。爱茶人们度过了欢喜的同修时光,也结识了许多惜茶、爱茶的益友。

勐海茶修中心

“茶旅+茶修”,茶人的学习圣地

坐落于勐海茶厂的勐海茶修中心,自2016年成立以来始终抱持知行合一、亲修实证的修学法则,以“专业化、开放式及休闲体验式”的教学方式,培育了4000余人(次)茶叶爱好者。其核心课程“茶旅班”、“职业茶修班”,不仅在业界有着较高的知名度,还吸引了众多海外茶人报名学习。

4、5、6三个月正值春茶采收季,勐海茶修中心抓住时机分别开了2个茶旅班、2个初阶班、1个二阶班,带领全国各地120余位学员学习专业茶学、茶道知识的同时,深入多个普洱茶优质核心产区,全方位解读普洱茶名山、名茶。

“茶旅班”,以精品小班形式教学,每期人数不超20人,学习时间为5天,课程内容丰富且体验感十足。上半年的2个班,老师们精心设计了勐海、易武2条特色茶山行路线,让40位学员走进布朗山、巴达、南糯山等多座知名茶山,实现零距离接触、感受普洱茶,通过了解茶树生长环境、学习茶叶加工知识、体验做茶乐趣,进一步领略普洱茶的魅力。

6月份,大益职业茶道师班在勐海茶修中心,开班3个(初阶班2个、二阶班1个),为勐海及周边地区80余位茶叶爱好者、大益原料供应商进行大益职业茶道课程培训。

大益职业茶道师是大益茶道院培养茶道师资源的重要培训课程,初阶、二阶课程学员们通过系统的学习六大茶类冲泡方法、普洱茶品鉴技巧、中国茶道文化、茶事审美,综合提升茶道修养和茶叶品质鉴定能力。

昆明茶修中心

6个城市、培训学员605人

上半年,昆明茶修中心分别在昆明、重庆、成都、贵阳、武汉、南昌等6个城市,相继开展职业茶道课程24个班、培训学员605人。

课后,在与许多讲师们聊起上课过程中的难忘瞬间时,不少老师表示学员们带来了许多的惊喜。特别是在互动环节比较多的“茶席设计”课程中,很多初次接触普洱茶的学员,经过学习后不仅设计出了雅致的茶席、精美的创意茶笺,还以生动、有趣的讲解为自己的作品锦上添花,令在场老师惊叹不已!

在南昌初阶、二阶培训课程后,昆明茶修中心的郭老师看着学员们精美的茶席,有感而发:“学员们为了结业茶会,前一天辛苦准备至夜里2、3点,一切美的发生并非偶然,而是‘用了心’”。

东莞茶修中心

半年开班37个、培训学员1060人

“以茶养心、以茶修行、以茶悟道”。致力于茶道文化研习与修持的东莞茶修中心,位于美丽的东莞植物园旁侧,是大益茶道院在华南地区的大本营。

上半年,东莞茶修中心共开班37个、培训学员1060人(次),讲师们分别前往桂林、南宁、惠州、广州、东莞、海口、汕头、佛山等多个城市,开展大益职业茶道课程(初阶、二阶)及茶道定制课程教学,带领益友开启全新的茶修生活方式。课程内容涵盖普洱茶发展史、普洱茶品鉴、大益八式、插花和茶席设计等多个系列课程。

华南地区有着丰厚的茶文化底蕴,习茶、喝茶、懂茶是这座城市日常生活不可或缺的一部分,参与课程培训的学员多是真心爱茶人。因此,老师们每一堂课都需要拿出“120分的耐心和专业”全力以赴,并根据课程所需多次邀请大益茶道院其它茶修中心的名师参与教学,广受好评。

许多学员在课后评价:“修习大益茶道不仅可以多一份职业选择,还是修身养心的长远之道。感恩大益授课人,文化传承赋慧根。”

西安茶修中心

茶文化之风吹遍西北大地

近些年来,随着人们的生活水平不断提高、饮食结构发生变化,具有消食、解腻效用的普洱茶,愈发受到西北市场的青睐。

上半年,西安茶修中心的茶道师们深入西安、银川、新疆库尔勒、乌鲁木齐、兰州5个城市,开设大益职业茶道课程16个班、培训学员351人,其中初阶班9个、二阶班7个。他们围绕茶道历史、茶叶知识、民族风俗、茶道艺术等多个领域展开教学,为中国茶文化在西域大地的进一步发展播撒种子。

参加培训的学员有从事医疗行业的医生、护士,有从事餐饮行业的厨师、服务人员,也有超级喜欢中国茶文化的60后、刚踏出校门的00后,以及远在银川和新疆等地从事茶行业的“益家人”。

▲慈益医院医护人员参加初阶茶道师培训

老师们的辛勤教学,受到大家的一致认可,不少学员表示:“通过课程,大家可以更加深入了解大益、系统学习茶叶知识的同时,也是对自我的一次重新审视。在以后的生活中,他们仍将继续学习,向更多的人传播大益茶道文化,提高生活品位。”

▲学员茶席作品

韩国分院

大益茶道,让韩国人喝懂普洱茶

今年上半年,大益职业茶道课程初阶、二阶班陆续在韩国开课,吸引了全国多地益友前往学习。课程内容丰富多彩,如大益茶道精神的讲解、大益八式的演示与练习、茶席设计及茶会运营等重磅课程,韩国益友们觉得颇为新奇的同时也表示受益良多。

1月份,大益茶道院韩国分院院长金兑妍在微信朋友圈写道:“大益职业茶道师初阶班圆满结束了,大家从全国各地跑过来,认真学习、修练中国茶道与普洱茶,普洱茶的魅力在韩国慢慢传播中。”

“大益茶道”在台湾

开启一场文化雅集

上半年,台湾茶修中心(在建)分别在台中、台北2个城市开了2个大益职业茶道课程,每个班上课时间为5天、学员共33名。课程内容主要包括茶会规则、普洱茶沖泡技巧、大益论茶品鉴技巧三大部分,均由大益三阶茶道师授课。

此外,授课过程中,台湾茶修中心还特别邀请了中华花艺顶级名师讲解24节气中的茶席、插花设计以及茶人礼仪。爱花、爱茶的台湾益友借此机遇,跟随名师学习中华花艺之美,茶道、茶学之礼。

花器里韵味悠然的插花、茶人一举一动皆是画。不少学员表示,参加大益职业茶道课程是一种享受,眼睛看到的都是沁人心脾的古雅,耳朵听到都是生活的乐趣与智慧。

学员感悟↓

每位老师都十分认真负责,通过几天的课程学习接触,能够感受到老师们对茶、对生活的热爱。

——北京学员 段玉慧

对于茶席设计和茶会组织有了更进一步的想法,创意经由同学们的观点相互激发而来。

——台湾学员 刘沂柔

学习环境和氛围特别好,整体感觉很舒适。收获很大,为以后组织茶会提供了很好的思路和借鉴。

——河北学员 王静

为人做茶、劝人饮茶、

助人乐茶、引人悟茶,

是大益茶道师的职责。

2021下半程,让这些美好的瞬间,鞭策着我们努力向前奔跑!让每一位爱茶人在习茶之路上,都能够做到专注学习、精进自我,在茶香里打开每一天。

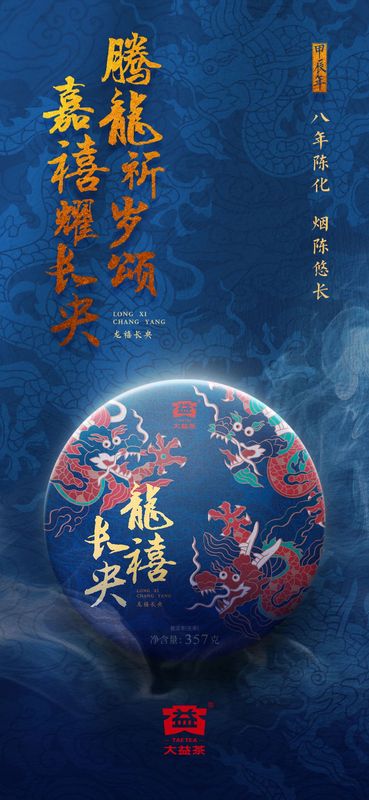

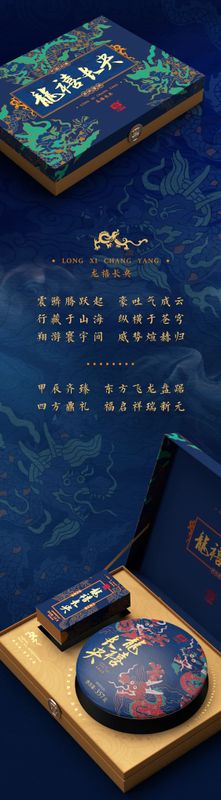

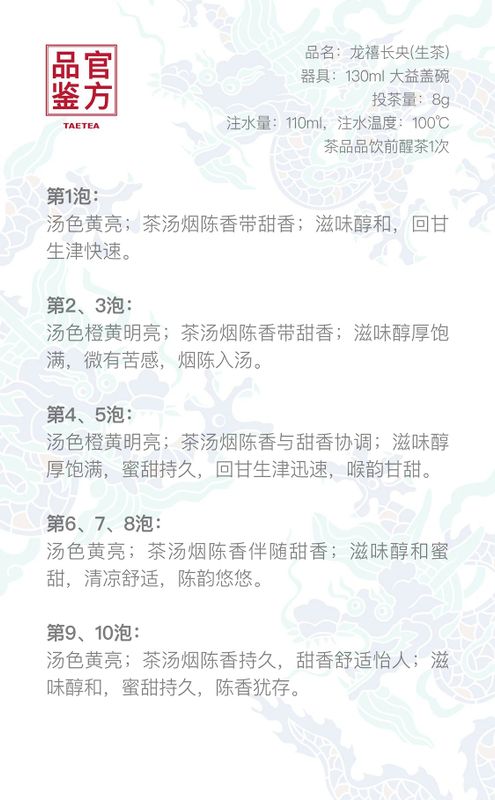

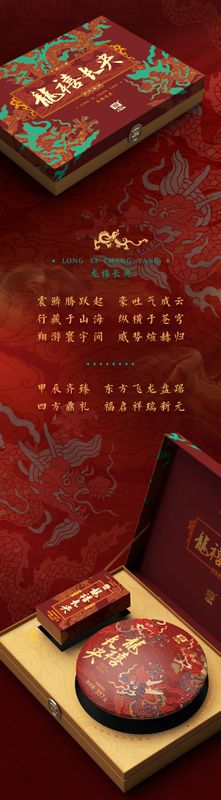

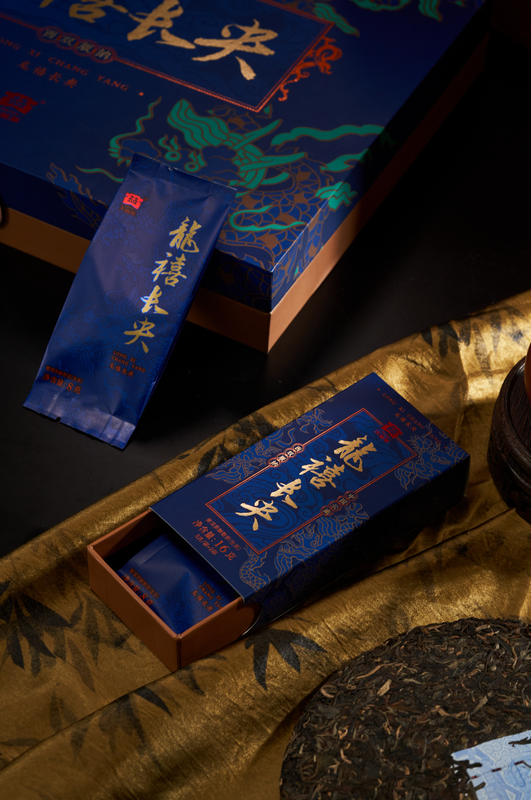

大益龙禧长央生熟茶礼

内含357g/饼,8g/袋*2解散茶

震鳞腾跃起,豪吐气成云

行藏于山海,纵横于苍穹

翔游寰宇间,威势煊赫归

甲辰齐臻,东方飞龙盘踞

四方鼎礼,福启祥瑞新元

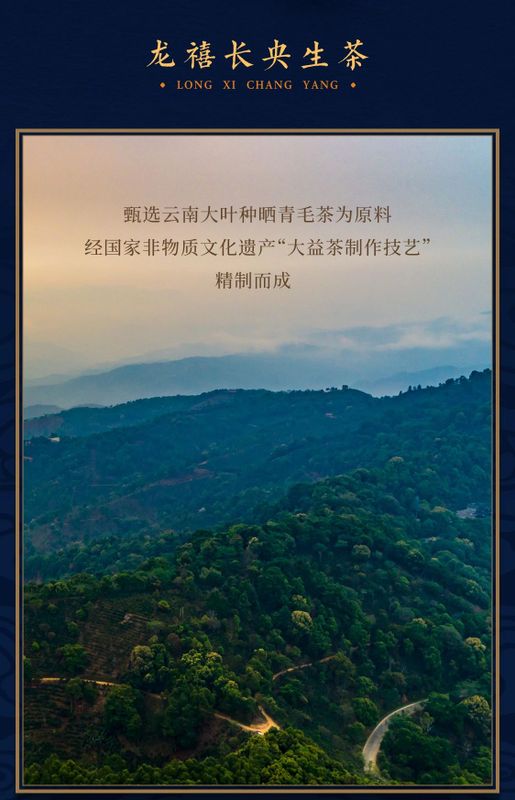

龙禧长央生茶

品牌内部客户可点击下图

进入订货系统订购

广大益友可详询大益茶全国授权专营店

↓↓↓

精选原料

龙禧长央生茶

甄选云南大叶种晒青毛茶为原料

经国家非物质文化遗产

“大益茶制作技艺”精制而成

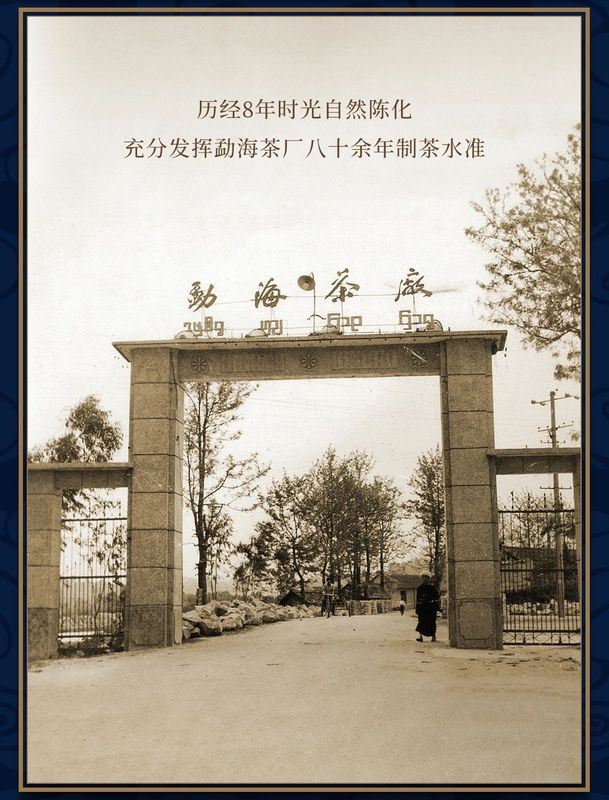

历经8年时光自然陈化

充分发挥勐海茶厂八十余年制茶水准

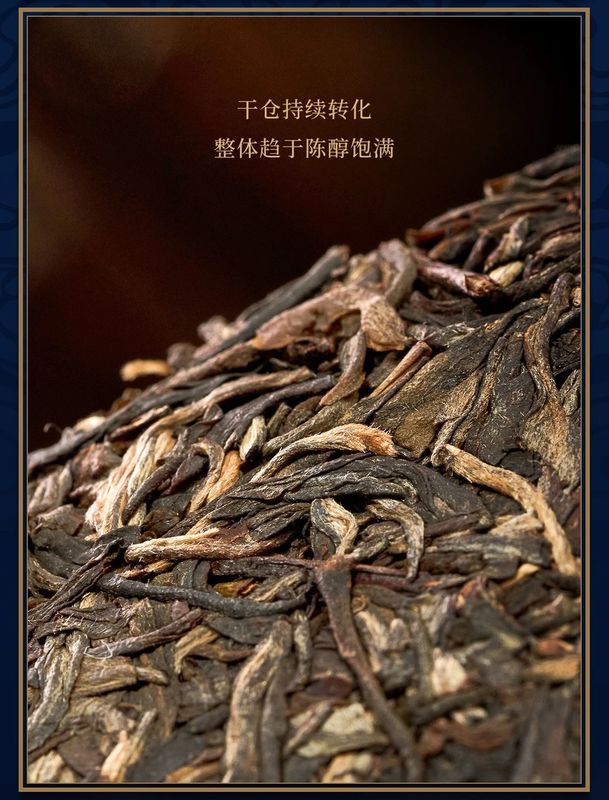

干仓持续转化

整体趋于陈醇饱满

经典正味

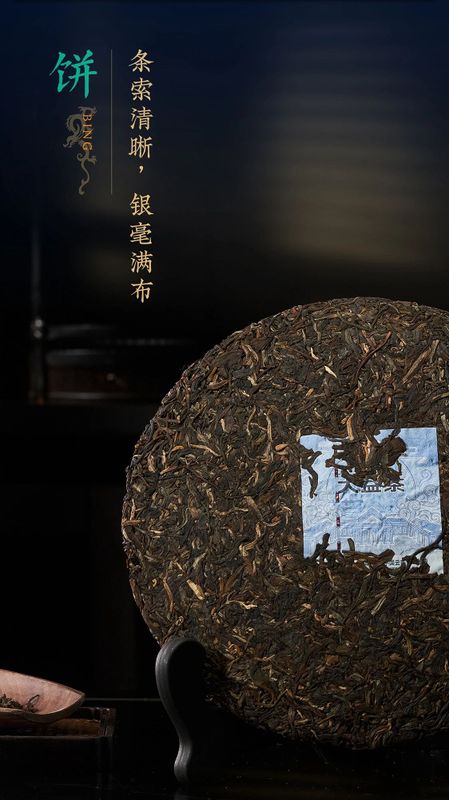

条索清晰,银毫满布

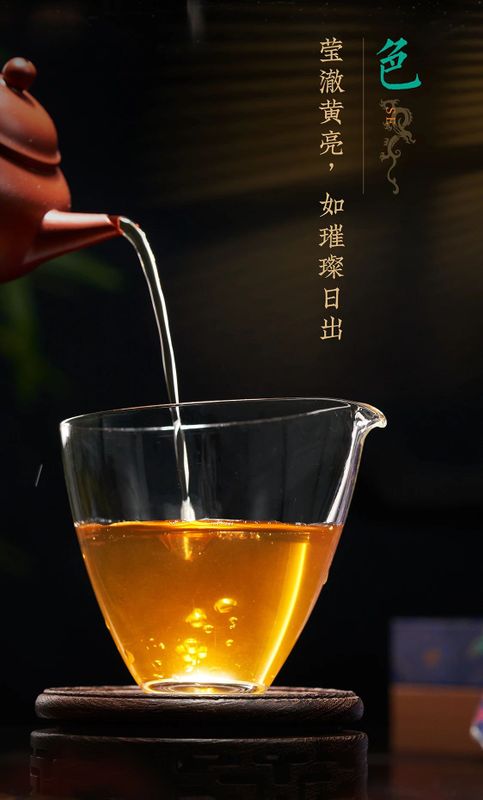

汤色莹澈黄亮

如璀璨日出

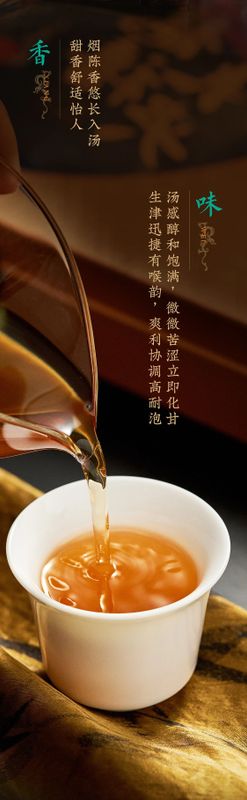

烟陈香悠长入汤

甜香舒适怡人

汤感醇和饱满

微微苦涩立即化甘

生津迅捷有喉韵

爽利协调高耐泡

叶底

色泽黄绿泛陈,舒展嫩匀

典雅包装

龙禧长央生茶茶礼

整体以祥龙献瑞为主题

内外为古朴靛蓝宫廷正色

游龙御风穿云

威仪气吞山河

禧祚亘古未央

尊贵庄重独显

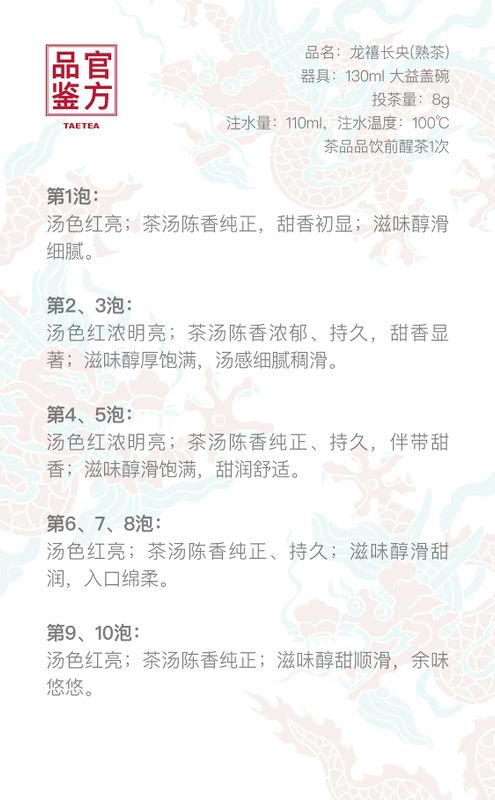

龙禧长央熟茶

品牌内部客户可点击下图

进入订货系统订购

广大益友可详询大益茶全国授权专营店

↓↓↓

精选原料

龙禧长茶熟茶

精选云南大叶种晒青毛茶为原料

经国家级非物质文化遗产

“大益茶制作技艺”精制而成

历经3年时光自然陈化

充分发挥勐海茶厂五十余年熟茶发酵经验

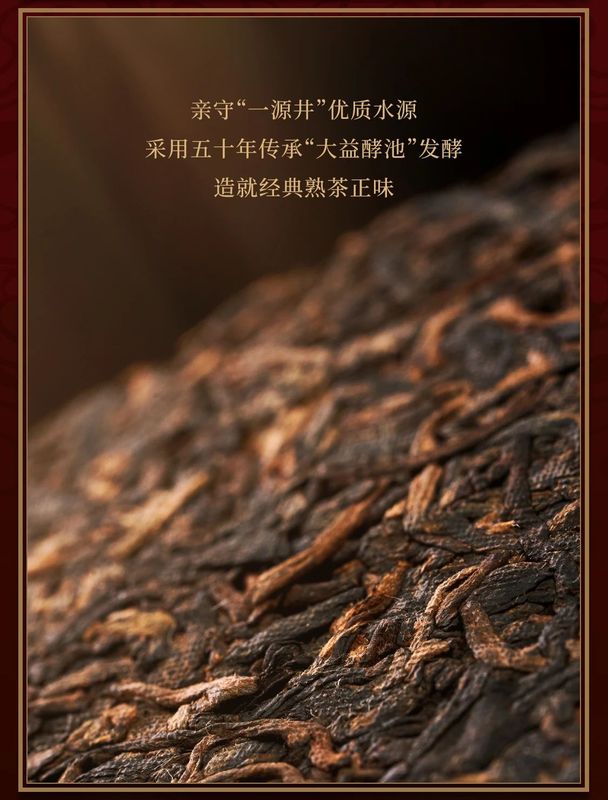

亲守“一源井”优质水源

采用五十年传承“大益酵池”发酵

造就经典熟茶正味

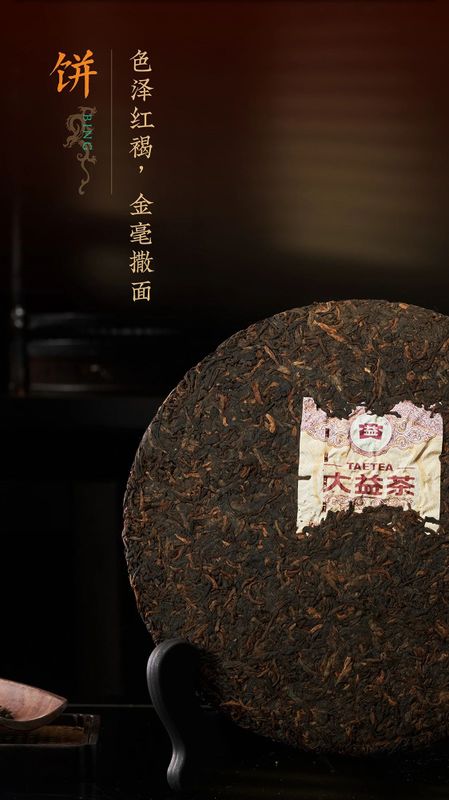

经典正味

色泽红褐,金毫撒面

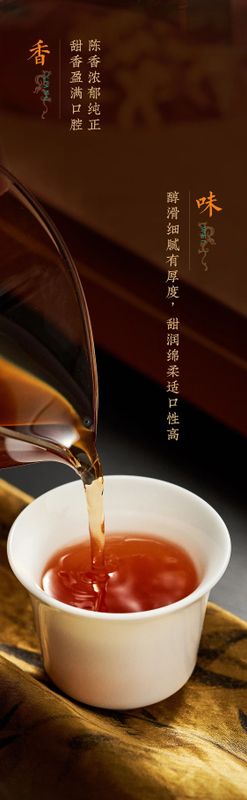

汤色红浓明亮

如宝石耀眼

陈香浓郁纯正

甜香盈满口腔

醇滑细腻有厚度

甜润绵柔适口性高

叶底

色泽红褐嫩匀,稍显梗

典雅包装

龙禧长央熟茶茶礼

整体以祥龙献瑞为主题

内外为古雅朱红宫廷正色

游龙御风穿云

威仪气吞山河

禧祚亘古未央

尊贵庄重独显