中国茶器具是中华茶文化的重要组成部分,几千年的发展演变,反映了我国饮茶文化的发展。

一、食酒茶器具的混用

中国在汉代以前没有专门的饮茶器具,都是和饮食、饮酒器具混用。煮茶用煮饭的锅,饮茶用喝水和喝酒的碗。

晋代卢琳《四王起事》中记载“待瓦盂承茶”,是说晋惠王饮茶仍用盂(吃饭的陶器)。更没有茶具的记载,就像古代无“茶”字ー样。

1、“茶具”一词的出现

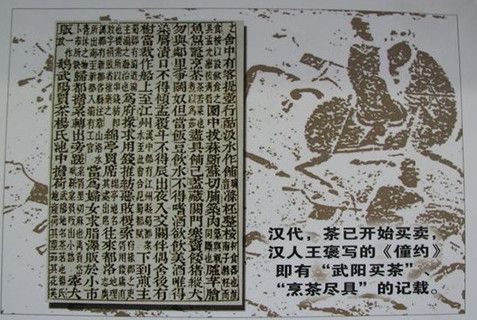

我国在汉代时饮茶开始流行,不但有了买茶的市场,也有了专门喝茶的“茶寮”。

因此,茶具开始出现。最早提到茶具的是汉代王褒的《僮约》,文中载:“烹茶尽具,武阳买茶。”

这时茶还没有专门饮茶的茶具,但对饮茶的器具已比较讲究了。要精选好的碗,要清洗干净。

2、第一个专用的煮茶鼎

我国在三国两晋南北朝时期,客来敬茶已经成了礼仪,这时茶具开始从酒食用具中逐渐分离。晋代左思的《娇女诗》就有“心为荼荈剧,吹嘘对鼎铄”的描写。是说煮茶已有专用的鼎了。喝茶的碗也选用饼足、底部露胎的广口碗。

3、第一个专用茶盏

釉陶的发展,推动了茶具的分离。两晋南北朝就出现随着带托的青釉茶盏,盏与承托以釉相粘连,造型古朴,通体施青釉,成了专用的茶盏。这是我国饮茶专用茶具的第一次出现。

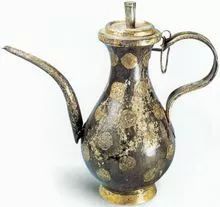

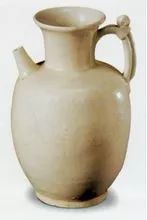

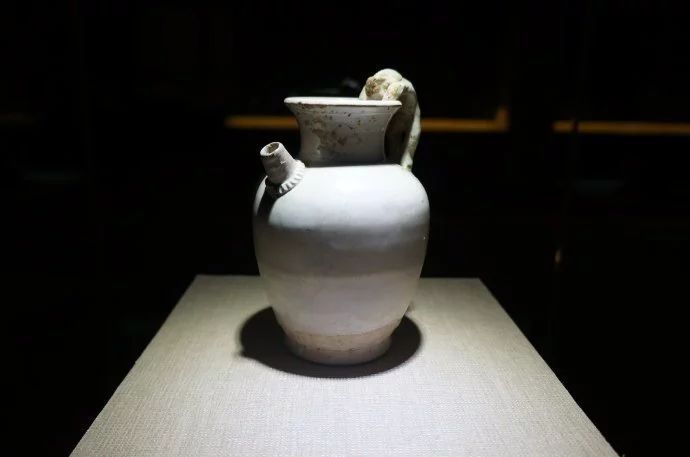

4、茶壶原型鸡首汤瓶出现

三国时期,出现了一种盛水,注水的汤瓶,它造型讲宄,壶嘴是标准的抛物线形,出水口圆且细小,出水有力,落足准确。壶的一侧有一鸡头,开始是装饰,到东晋演变成空骨状,水可以顺其流入壶内。

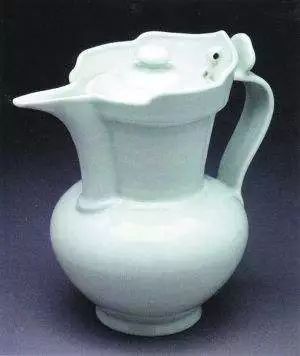

因有鸡头,所以叫鸡首汤瓶。经隋代改进,到唐初,越窑生产的鸡首汤瓶已是非常精美,后来被执瓶逐渐代替。

二、专用茶器具的发展

我国茶文化进入唐代步入兴盛期,饮茶极为普遍,“不问道俗,投茶取饮”。

“茶道”诞生,陆羽写成了 《茶经》,从而带动了茶具的发展。特别是当时我国陶瓷业的兴起,更加推动了我国茶具的迅速发展。

陆羽《茶经·四之器》中就写了20多种饮茶的专用工具。

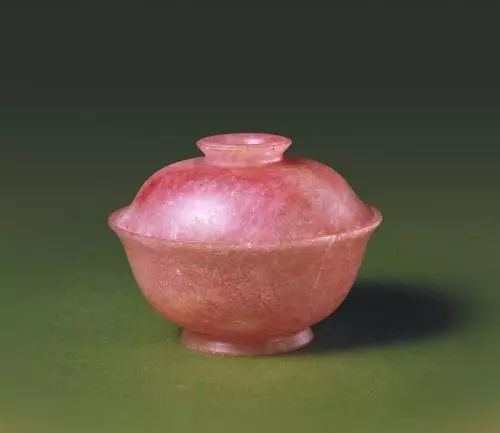

1987年在陕西法门寺地宫中出土的鎏金茶具,琉璃茶碗就是典型唐代宫廷专用茶具,非常豪华,考究。

但在民间大量存在的还是以陶瓷的碗,盏饮茶。碗和盏的区别是:碗大,盏小;碗可以吃饭喝酒,,盏只能用于喝茶。盏敞口浅腹,斜直壁玉璧形足,配有浅盘式茶托。

1、唐代的南青北白茶具

陶瓷更突显茶的颜色,保持茶香,且不烫手,所以很快出现了陶瓷的专用茶具。唐代最著名有南北两大名窑。南方有浙江余姚的越窑,专门生产青瓷茶具。

北方有河北邢台的邢窑,专门生产白瓷茶具。唐代诗人皮日休曾赋诗曰:“邢人与越人,皆能制瓷器,圆似月魂堕,轻如云魄起。”

陆羽也在《茶经》中说“越瓷似玉”“邢瓷类银”“邢瓷如雪”“越瓷像冰”。白瓷茶盏较厚重,外口没有凸起的卷唇。

青瓷茶盏“口唇不卷,底卷而浅”。在唐代,邢窑的白茶盏“天下无贵贱通用之”,越窑的青瓷有“陶成先贡吾君”的荣耀。南北瓷窑生产了大量的青瓷,白瓷茶具。

2、宋代的五大名窑

到了宋代,饮茶更为普及和讲究。特别是斗茶成风,更是推动对饮茶器具的精益求精,名窑、名盏争相出现。最有代表性的是下面五大名窑。

(1)汝窑。在河南宝丰。宋时宝丰属汝州,所以称汝窑,以生产青瓷为主,以釉色纯而闻名天下。

(2)官窑。官办的瓷窑,专门为皇宫贵族烧制瓷器。北宋时设在开封,南宋时设在杭州。到明代又增加了景窑(景德镇)。官窑主要生产青瓷,对青釉的色之美特别重视,工艺带有雍容典雅的宫廷风格。

(3)钧窑。在河南禹县。宋时禹县属钧州,故称钧窑。是北方青瓷一派发明了制瓷史上“窑变色釉技术”,釉色青里透红,灿若云霞。如天青釉带托茶盏、玫瑰斑茶碗都是绝世珍品。

(4)哥窑。在浙江龙泉。龙泉窑有章氏两兄弟,都是以生产青瓷为主,在当时评选全国五大名窑时,哥哥的瓷窑被选中,故称哥窑。哥窑以纹片著名,里外披釉,均匀光洁,晶莹滋润。

(5)定窑。在河北曲阳。宋时曲阳属定州,故称定窑,定窑以生广白瓷为主,瓷质坚密细腻,质薄有光,以丰富多彩的装饰花纹闻名,如黄釉木纹瓷茶杯。

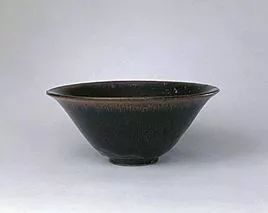

3、点茶宝碗一一黑釉盏

唐代的“煮茶法”到了宋代已演变成“点茶法”,大兴斗茶之风,茶色崇尚白色,从而推动了黑釉的发展,使黑釉异军突起,大有取代青白釉之势。宋代的贡茶中心在建阳,建窑自然就成了黑釉的佼佼者。

特别是黑釉兔毫盏,成了千金难求的斗茶宝碗,兔毫盏釉面绀黑如漆,盏底有放射状条纹,纹理畅达,细如兔毫。

茶汤入盏后银光闪亮,盏纹与茶纹交相辉映,水痕荡漾,经高手“点茶”,会浮现花鸟鱼虫“水丹青”,达到点茶的极高境界。宋代有一个和尚叫福全,是点茶高,他点的茶(分茶),盏里可幻化出山永画。

他作诗曰:“生成盏里水丹青,巧画功夫学不成。欲笑当时陆鸿渐,煎茶赢得好名声。” 唐宋时期青瓷,白瓷,黑釉茶具是三大主体。其他金、银、铜、锡、玉、石、竹、木等茶具虽有出现,但并不流行,故不在此叙述。

4.茶壶的前身一一汤瓶

在宋代的“点茶”实践中,对汤瓶进行了改进,成了小而轻的注水专用工具。汤瓶是唐初发展起来的一种代替笨重的煮茶“鼎”和“鍑”的茶具。到了宋代中期,点杀盛行,不用煮茶,只需煮水,所以汤瓶就成了注水的专用工具。

因此,要容量小、重量轻。有盖,平底,瓶嘴细而长,高出瓶口。出口圆而细,以便点茶时注水合理控制。汤瓶为后来茶壶的出现奠定了基础。

致此,茶伴随着历史的发展,从食用变为了饮用,而人们的饮茶方式也从煮茶发展到了点茶,对茶具和茶品质的要求也在不断的提升,尤其是点茶法的出现更加表现了当时人不同于前人对物质、文化享受和精神追求。甚至点茶法对周边国家都产生了深远影响,尤其是对日本的茶道影响颇深。

三、明代茶器具

明代是我国茶叶“创新采制”“开创千古饮茶之风”的改革年代。朱元璋洪武二十四年(1391年)下令废团茶为散余,推动了散茶发展,名茶辈出,饮茶由点茶改为泡茶。泡茶程序简化,饮茶工具减少。

1.由繁到简,茶具减少

唐代较老的茶饼,只好用“煮茶法”。宋代龙团凤饼很细,弃煮而用“点茶法”。

不论“煮茶法”,还是“点茶法”,都是程序复杂,茶具繁多。

明代散茶冲泡,就比较简单了,撮一点茶放在杯(壶)中,沸水一冲就可以喝了,所以宋代泡茶也叫“撮茶法”。

这时饮茶只需烧水的壶、泡茶的杯(壶)就可以了。

由于是散茶,储茶器具就显得比较重要,所以这时的饮茶器具主要是三大件:烧水壶、泡茶杯(壶)、储茶罐。

2.壶的兴起

壶是在汤瓶的基础上演变来的。壶,它比碗,盏更容易保温保香,干净卫生,可以独饮,也可以几个人分饮。

所以很适合散茶冲泡。壶由大逐渐变小,《茶笺》中载:“壶以小为贵,每一客一壶,任其自斟自饮方为得趣。”

明代的茶壶主要是景德镇的白瓷壶和后来的青花瓷壶及宜兴的紫砂壶。

宜兴紫砂壶的发展,除了它自身的特点外,还得益于明代散茶的出观、泡茶方法的兴起。

3.茶碗由黑变白

由子明代散茶绝大部分都是緑茶,茶泡在碗(盏)中,碧汤绿叶,在白色的映照下更是赏心悦目。黑色却没有这种效果。

因此,宋代独领风骚的黑色茶盏,随着"点茶”的消失,而逐渐退出茶具市场,兔毫盏也成了一种历史文物。

由于泡茶的需要,白瓷越来越精,艺术价值越来越高,造型美观,料精式雅,古称“甜白”。

景德镇的瓷窑成了全国白瓷中心,在明代一度封其为官窑。

景窑所生产的白瓷茶具有“薄如纸、白如玉、声如磬、明如镜”的美誉,做工出神入化,成为艺术精品,把茶具推向了极其重要的地位。

明代茶具除了弃黑从白以外,宜兴的紫砂茶具也迅速兴起。

它使众多的饮茶者爱上了颜色古朴、红润、造型精美,泡茶“既不夺其茶香,又无熟汤之气”的紫砂壶。

4.茶罐地位的上升由于明代是散茶,绝大多数是易变质的绿茶。因此,茶叶的储藏就显得尤为重要。

为了适应这种需要,各窑都制出了盛茶的“罂”,造型各异,雅致大方。如景德镇的青花瓷茶罂和宜兴的紫砂茶罂。

综合明代茶具主要是白瓷壶、紫砂壶,碗(杯),罐三大茶具。

四,清代茶器具

清代茶器具基本沿用前朝的茶具,没有根本的变化。

因为饮茶仍是明代的泡茶法,所以茶具的变,只是在原来的框架上更加细化、精确。但是,也出现了几个亮点。

1.茶具制作工艺有了长足发展

清代的制壶艺术,在康熙、雍正、乾隆时期达到了空前的繁荣,陶瓷茶具的制作达到了极高的水平,色彩纷呈、争奇斗艳。

景德镇瓷茶具在釉色上取众之长,尽人工之巧,花样繁多,不断翻新。除了生产五彩瓷外,还创新生产了珐琅、粉彩两种新釉。

至此,中国的瓷器茶具由青瓷白瓷、黑瓷到彩瓷,达到了出神入化的水平。

2.新茶具争妍斗艳

清代的茶具另一个亮点是新材料、新茶具的不断出现,呈现了一个百花齐放的局面。

如福建的脱胎漆茶具、锡制茶具,玉、水晶、玛瑙茶具。四川的竹制茶具、海南的植物(如椰子)茶具等,相继出现,造型独特,各具一派。

3.三才碗的兴起

盖碗虽然产生于唐代,但到清代康熙年间才骤然兴盛,成了茶具的主体。

从宫廷到贵族,再到民间都兴起了这种三件套的“三才碗”。

它寓意着儒家的天地人和的哲理,用它喝茶,有盖利于保洁保温,且内壁渐敛利于茶叶沉积,且能凝氤氲,茶香久不能散。

碗敞口利于注水,内壁渐敛利于茶沉积,托可防止茶水溢出,又避免端之烫手。

用它品茶,一手托碗,一手持盖,先以盖慢慢拨动漂浮在水面上的茶叶,使茶汤上下翻动,茶味浓淡均匀,再细品茶香。

展示出端庄沉稳、从容不迫的风度。盖碗不但可一人品饮,也可以代替茶壶,配以小型茶瓯几人品饮。

盖碗多种多样,但较为庄重的是黄釉盘龙盖碗,多为宫廷使用。青花瓷盖碗,多为文人雅士使用。

四、当代茶器具

茶具进入近代,五彩缤纷,多种多样。这是因为我国茶叶发展到今天,有六大茶类上千个品种,不同的茶,要求有不同的冲泡方法、不同的适用茶具。我国地域广大,56个民族,每个民族对茶的要求,对茶具的喜爱,都有所不同,因此茶具要有多样性。归纳起来有古陶茶具,细瓷茶具、紫砂茶具、金属茶具、玻璃茶具、漆器茶具、石玉茶具、竹木茶具八大类。但现在应用最多的还是紫砂茶具、瓷器茶具、玻璃茶具三大种类。

1.千姿百态的紫砂茶具

紫砂茶具主要产自江苏宜兴。传说是古代有一个异僧在宜兴蜀山发现朱、紫、米黄颜色的陶土,这种陶土可以烧出多种颜色的器皿。烧出的器皿表面会发出若有若无的紫光并呈现出漂亮的立体的粒子感。所以人们称它为“紫砂”。

紫砂茶具的出现推动了饮茶的艺术化,而茶艺又促进了各种紫砂茶具的出现。

紫砂茶具有与生俱来的特质。它气孔多而细,气密度高,具有良好的透气性和吐纳特点。当遇热时气孔张开,将壶中贮有的茶香吐出。当壶冷时将茶香纳入。同时紫砂壶不怕骤冷骤热。泡茶不变味。隔夜茶不馊。

紫砂壶形、色多样,美观大方。表面装饰高雅。紫砂壶千姿百态,就形体而论主要分三类:一是几何形,二是自然形,三是筋纹形。紫砂的各种颜色是在1000C~1250C的窑火里,制作者匠心独运而烧出来的。不管是紫、褐、红、黑、黄、青等几十种颜色都是温润自然,永不褪色。紫砂茶具表面装饰高雅,常与文人墨客的文学、书法、绘画、篆刻等艺术融为一体。

2.温润细腻的瓷器茶具

瓷器是中国最著名的发明之一,是中华民族独有的珍贵文化遗产,对世界文明作出了巨大贡献。

总览我国的瓷器茶具共分青瓷、白瓷、黑瓷、彩瓷。

(I)温润如玉的青瓷茶具

青瓷起源于商,到唐代已经成为我瓷釉的主流,它是以玻璃质的透明淡绿色的青釉制成,瓷色纯净,青翠欲滴,既明澈如冰,有温润如玉。制出的茶具质感轻薄,圆滑柔和,陆羽非党推崇,他说"越瓷上”"越瓷如玉”“越瓷青,青则益茶”。唐代最著名的瓷窑就是浙江余姚的越窑,如越窑烧制的青瓷莲花盏,是一代名盏。到宋代,五大瓷窑中的哥窑青瓷盏,已达到了“炉火纯青”的地步。

到明代青瓷茶具更以质地细腻,造型端庄釉色青莹、纹样雅丽而驰名中外。明代主要是炒青绿茶,用青瓷茶盏泡茶,青中透绿,更能衬托出茶汤碧绿之美。所以青瓷茶具在明代达到极盛。

(2)细腻透明的白瓷茶具

白瓷起源于南北朝,那时的釉色并不纯白,白中泛灰。到了唐代河北邢窑才烧制出优质白瓷。邢窑出的白瓷茶具质地细腻透明,壁坚而薄,色泽纯洁,器型稳重,线条流畅。唐代是煮茶,汤色较重,用白瓷碗喝茶更能衬托出鲜艳的茶汤,所以唐代白瓷茶具非常盛行。到元代以后,景德镇的白瓷茶具更是完美精致、纯洁典雅,外部绘有名人书画加以点缀,艺术性更浓,价值更高。

白瓷的出现打破了青瓷茶具一统天下的垄断地位,也为青花瓷、五彩瓷、粉彩瓷茶具的发展打下了深厚的工艺基础。

(3)绀黑如漆的黑瓷茶盏

黑瓷起源于晚唐,鼎盛于宋。黑瓷茶具的兴起得益于宋代的“点茶”,崇尚茶白,风行斗茶。宋代的饮茶方法是“点茶法”,要在盏中打击出白沫,调制出“水丹青”。特别是宋徽宗皇帝赵佶写了 《大观茶论》,把斗茶之风推向了高湖,而黑茶盏有助于对茶白的衬托,益于“水丹青”的出现。所以建窑成了全国的名窑生产地,烧制了不少适合宋代斗茶的黑釉盏。如兔毫盏就是最好的斗茶宝碗。它釉面绀黑如漆,盏底有放射状条纹,纹理通畅,细如兔毫。茶汤入盏,放射出五彩缤纷的点点光辉,非常适合斗茶。

(4)五彩缤纷的彩瓷茶具

彩瓷茶具起源于唐,兴盛于明清。它是在白瓷茶具的基础上发展起来的。是我国瓷器发展到高峰的标志。它吸收了青瓷、白瓷所有的优点,并增加了彩釉的烧制,从而使我国的书画艺术与制瓷工艺进行了完美的结合。在彩瓷茶具中最负盛名的还是景德镇瓷窑烧制的青花、玲珑、粉彩、色釉四大类茶具。

景德镇瓷器始于汉,兴于唐宋。青瓷、白瓷扬名天下。元明时期,景德镇成了全国烧瓷中心。在明代一度被命名为官窑。清代康熙、雍正、乾隆三代最为鼎盛,成了中外闻名的“瓷都”。

景德镇的茶具在唐代有茶盏、执壶;在宋代有斗笠碗、茶盏、执壶;在元代有执壶、茶碗、茶盅、茶盏;在明代有僧帽壶、压手杯、扁壶等。清代除了前代的茶具外,又出现了提梁壶、把壶、扁方壶、茶杯等。景德镇瓷茶具最大量的还是青花瓷茶具。最使人津津乐道的还是“薄如纸、白如玉、声如磬、明如镜”的青花瓷茶具。

3.晶莹剔透的玻璃茶具

玻璃茶具古代叫琉璃茶具,最早所说的就是陕西法门寺地宫出土的琉璃茶碗。这说明中国的玻璃生产最早始于唐代,虽然造型简单原始,透明度较低。但它是我国现代玻璃茶具的原型。古代的琉璃茶具,由于当时的科技水平低、生产落后、成本高、价值贵,所以大都是作为皇家供佛之用。宋代,独特的高铅琉璃面世,元代民间出现了一些规模较大的琉璃作坊,清代北京出现了琉璃厂,所做的琉璃制品价格昂贵,难以推广到民间。

现代由于科学的发展,玻璃制作工艺的不断提高,古之珍贵的琉璃成了物美价廉的玻璃,玻璃茶具也遍及寻常百姓家了。

玻璃茶具,是用含石英的砂石、石灰石、纯碱等混合物、在高温下熔化,成形,再经冷却后制成的。它外观秀美、晶莹剔透、光彩夺目,非常适合泡茶,特别是绿茶。

现代玻璃制作工艺简单且容易操作,所以玻璃茶具造型多变、装饰多样。颜色从无色到各种有色玻璃。种类有水晶玻璃、金属玻璃、磨砂玻璃、乳浊玻璃等。

玻璃茶具更是无所不有,茶杯、茶盏、茶托、茶壶、茶海、茶匙、茶漏、茶盘等,几乎所有的茶具都可以用玻璃做成。所以玻璃茶具成了当今最普遍、最大量、最受人欢迎的饮茶器具。

(来源:茶馆网)

如有侵权请联系删除

续茶经,清代最大的一部茶书,也是我国古茶书中最大的。作者陆廷灿。

陆廷灿 ,字幔亭,嘉定人,曾任崇安知县(现武夷市)。在茶区为官,长于茶事,采茶、蒸茶、试汤、候火颇得其道。它洋洋10万字,几乎是收集了清代以前所有茶书的资料。之所以称《续茶经》,是按唐代陆羽《茶经》的写法,同样分上、中、下三卷,同样分一之源、二之具、三之造、四之器、五之煮、六之饮、七之事、八之出、九之略、十之图,最后还附一卷茶法。《续茶经》把收集到的茶书资料,按10个内容分类汇编,便于读者聚观比较,并保留了一些已经亡故的茶叶之家消息,茶书资料。所以《四库全书总目提要》中说:“自唐以后阅数百载,产茶之地,制茶之法,业已历代不同,既烹煮器具亦古今多异,故陆羽所述,其书虽古而其法多不可行于今,廷灿一订补辑,颇切实用,而征引繁富。

续茶经

清-陆廷灿

许慎《说文》:茗,荼芽也。

王褒《僮约》:前云“鳖烹荼”。后云“武阳买荼”。[注:前为苦菜,后为茗。]张华《博物志》:饮真荼,令人少眠。

《诗疏》:椒树似茱萸,蜀人作茶,吴人作茗,皆合。煮其叶以为香。

《唐书·陆羽传》:羽嗜茶,著经三篇,言茶之源、之具、之造、之器、之煮、之饮、之事、之出、之略、之图尤备,天下益知饮茶矣。

《唐六典》:金英、绿片,皆茶名也。

《李太白集·赠族侄僧中孚玉泉仙人掌茶序》:余闻荆州玉泉寺近青诸山,山洞往往有乳窟,窟多玉泉交流。中有白蝙蝠,大如鸦。按《仙经》:蝙蝠,一名仙鼠。千岁之后,体白如雪,栖则倒悬,盖饮乳水而长生也。其水边处处有茗草罗生,枝叶如碧玉。惟玉泉真公常采而饮之,年八十馀岁,颜色如桃花。而此茗清香滑熟,异于他茗,所以能还童振枯,扶人寿也。余游金陵,见宗僧中孚示余茶数十片,卷然重叠,其状如掌,号为仙人掌茶。盖新出乎玉泉之山,旷古未觏。因持之见贻,兼赠诗,要余答之,遂有此作。俾后之高僧大隐,知仙人掌茶发于中孚禅子及青莲居士李白也。

《皮日休集·茶中杂咏诗序》:自周以降,及于国朝茶事,竟陵子陆季疵言之详矣。然季疵以前称茗饮者,必浑以烹之,与夫瀹蔬而啜者无异也。季疵之始为经三卷,由是分其源,制其具,教其造,设其器,命其煮。俾饮之者除而去疠,虽疾医之未若也。其为利也,于人岂小哉?余始得季疵书,以为备矣,后又获其《顾渚山记》二篇,其中多茶事;后又太原温从云、武威段之各补茶事十数节,并存于方册。茶之事由周而至于今,竟无纤遗矣。

《封氏闻见记》:茶,南人好饮之,北人初不多饮。开元中,太山灵岩寺有降魔师,大兴禅教。学禅务于不寐,又不夕食,皆许饮茶。人自怀挟,到处煮饮。从此转相仿效,遂成风俗。起自邹、齐、沧、棣,渐至京邑,城市多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。其茶自江淮而来,色额甚多。

《唐韵》:荼字,自中唐始变作茶。

裴汶《茶述》:茶,起于东晋,盛于今朝。其性精清,其味浩洁,其用涤烦,其功致和。参百品而不混,越众饮而独高。烹之鼎水,和以虎形,人人服之,永永不厌。得之则安,不得则病。彼芝术黄精,徒云上药,致效在数十年后,且多禁忌,非此伦也。或曰多饮令人体虚病风。余曰不然。夫物能祛邪,必能辅正,安有蠲逐聚病而靡裨太和哉?今宇内为土贡实众,而顾渚、薪阳、蒙山为上,其次则寿阳、义兴、碧涧、湖、衡山,最下有鄱阳、浮梁。今者其精无以尚焉,得其粗者,则下里兆庶,瓯碗粉糅。顷刻未得,则胃腑病生矣。人嗜之若此者,西晋以前无闻焉。至精之味或遗也。因作《茶述》。

宋徽宗《大观茶论》:茶之为物,擅瓯闽之秀气,钟山川之灵禀。祛襟涤滞,致清导和,则非庸人孺子可得而知矣。冲淡闲洁,韵高致静,则非惶遽之时可得而好尚矣。

而本朝之兴,岁修建溪之贡,龙团凤饼,名冠天下,而壑源之品,亦自此而盛。延及于今,百废具举,海内宴然,垂拱密勿,幸致无为。缙绅之士,韦布之流,沐浴膏泽,薰陶德化,咸以雅尚相推,从事茗饮。故近岁以来,采择之精,制作之工,品第之胜,烹点之妙,莫不盛造其极。

呜呼!至治之世,岂惟人得以尽其材,而草木之灵者,亦得以尽其用矣。偶因暇日,研究精微,所得之妙,后人有不知为利害者,叙本末二十篇,号曰《茶论》。一曰地产,二曰天时,三曰择采,四曰蒸压,五曰制造,六曰鉴别,七曰白茶,八曰罗碾,九曰盏,十曰筅,十一曰瓶,十二曰杓,十三曰水,十四曰点,十五曰味,十六曰香,十七曰色,十八曰藏,十九曰品,二十曰外焙。

名茶各以所产之地,如叶耕之平园、台星岩,叶刚之高峰、青凤髓,叶思纯之大岚,叶屿之屑山,叶五崇林之罗汉上水桑芽,叶坚之碎石窠、石臼窠[一作穴窠]。叶琼、叶辉之秀皮林,叶师复、师贶之虎岩,叶椿之无双岩芽,叶懋之老窠园,各擅其美,未尝混淆,不可概举。焙人之茶,固有前优后劣、昔负今胜者,是以园地之不常也。

丁谓《进新茶表》:右件物产异金沙,名非紫笋。江边地暖,方呈“彼茁”之形,阙下春寒,已发“其甘”之味。有以少为贵者,焉敢韫而藏诸。见谓新茶,实遵旧例。

蔡襄《进《茶录》表》:臣前因奏事,伏蒙陛下谕,臣先任福建运使日,所进上品龙茶,最为精好。臣退念草木之微,首辱陛下知鉴,若处之得地,则能尽其材。昔陆羽《茶经》,不第建安之品;丁谓《茶图》,独论采造之本。至烹煎之法,曾未有闻。臣辄条数事,简而易明,勒成二篇,名曰《茶录》。伏惟清闲之宴,或赐观采,臣不胜荣幸。

欧阳修《归田录》:茶之品,莫贵于龙凤,谓之团茶,凡八饼重一斤。庆历中,蔡君谟始造小片龙茶以进,其品精绝,谓之小团,凡二十饼重一斤,其价值金二两。然金可有,而茶不可得。每因南郊致斋,中书、枢密院各赐一饼,四人分之。宫人往往缕金花于其上,盖其贵重如此。

赵汝砺《北苑别录》:草木至夜益盛,故欲导生长之气,以渗雨露之泽。茶于每岁六月兴工,虚其本,培其末,滋蔓之草,遏郁之木,悉用除之,政所以导生长之气而渗雨露之泽也。此之谓开畲。惟桐木则留焉。桐木之性与茶相宜,而又茶至冬则畏寒,桐木望秋而先落;

茶至夏而畏日,桐木至春而渐茂。理亦然也。

王辟之《渑水燕谈》:建茶盛于江南,近岁制作尤精。龙团最为上品,一斤八饼。庆历中,蔡君谟为福建运使,始造小团,以充岁贡,一斤二十饼,所谓上品龙茶者也。仁宗尤所珍惜,虽宰相未尝辄赐,惟郊礼致斋之夕,两府各四人,共赐一饼。宫人剪金为龙凤花,贴其上。八人分蓄之,以为奇玩,不敢自试,有佳客,出为传玩。欧阳文忠公云:“茶为物之至精,而小团又其精者也。”嘉中,小团初出时也。今小团易得,何至如此多贵?

周辉《清波杂志》:自熙宁后,始贡密云龙。每岁头纲修贡,奉宗庙及贡玉食外,赉及臣下无几。戚里贵近,丐赐尤繁。宣仁太后令建州不许造密云龙,受他人煎炒不得也。此语既传播于缙绅间,由是密云龙之名益著。淳熙间,亲党许仲启官苏沙,得《北苑修贡录》,序以刊行。其间载岁贡十有二纲,凡三等,四十有一名。第一纲曰龙焙贡新,止五十馀。贵重如此,独无所谓密云龙者。岂以贡新易其名耶?抑或别为一种,又居密云龙之上耶?

沈存中《梦溪笔谈》:古人论茶,惟言阳羡、顾渚、天柱、蒙顶之类,都未言建溪。然唐人重串茶粘黑者,则已近乎建饼矣。建茶皆乔木,吴、蜀惟丛茇而已,品自居下。建茶胜处,曰郝源、曾坑,其间又有坌根、山顶二品尤胜。李氏号为北苑,置使领之。

胡仔《苕溪渔隐丛话》:建安北苑,始于太宗太平兴国三年,遣使造之,取象于龙凤,以别入贡。至道间,仍添造石乳、蜡面。其后大小龙,又起于丁谓而成于蔡君谟。至宣、政间,郑可简以贡茶进用,久领漕,添续入,其数浸广,今犹因之。

细色茶五纲,凡四十三品,形制各异,共七千馀饼,其间贡新、试新、龙团胜雪、白茶、御苑玉芽,此五品乃水拣,为第一;馀乃生拣,次之。又有粗色茶七纲,凡五品。大小龙凤并拣芽,悉人龙脑,和膏为团饼茶,共四万馀饼。盖水拣芽即社前者,生拣茶即火前者,粗色茶即雨前者。闽中地暖,雨前茶已老而味加重矣。又有石门、乳吉、香口三外焙,亦隶于北苑,皆采摘茶芽,送官焙添造。每岁縻金共二万馀缗,日役千夫,凡两月方能迄事。第所造之茶不许过数,人贡之后市无货者,人所罕得。惟壑源诸处私焙茶,其绝品亦可敌官焙,自昔至今,亦皆人贡。其流贩四方者,悉私焙茶耳。

北苑在富沙之北,隶建安县,去城二十五里,乃龙焙造贡茶之处,亦名凤凰山。自有一溪,南流至富沙城下,方与西来水合而东。

车清臣《脚气集》:《毛诗》云:“谁谓荼苦,其甘如荠。”注:荼,苦菜也。《周礼》:“掌荼以供丧事。”取其苦也。苏东坡诗云:“周诗记苦荼,茗饮出近世。”乃以今之茶为荼。夫茶,今人以清头目,自唐以来,上下好之,细民亦日数碗,岂是荼也?茶之粗者,是为茗。

宋子安《东溪试茶录序》:茶宜高山之阴,而喜日阳之早。自北苑凤山,南直苦竹园头,东南属张坑头,皆高远先阳处,岁发常早,芽极肥乳,非民间所比。次出壑源岭,高土沃地,茶味甲于诸焙。丁谓亦云:凤山高不百丈,无危峰绝崦,而冈翠环抱,气势柔秀,宜乎嘉植灵卉之所发也。又以建安茶品甲天下,疑山川至灵之卉,天地始和之气,尽此茶矣。又论石乳出壑岭断崖缺石之间,盖草木之仙骨也。近蔡公亦云:“惟北苑凤凰山连属诸焙,所产者味佳,故四方以建茶为名,皆曰北苑云。”黄儒《品茶要录序》:说者尝谓陆羽《茶经》不第建安之品。盖前此茶事未甚兴,灵芽真笋往往委翳消腐,而人不知惜。自国初以来,士大夫沐浴膏泽,咏歌升平之日久矣。夫体势洒落,神观冲淡,惟兹茗饮为可喜。园林亦相与摘英夸异,制卷鬻新,以趋时之好。故殊异之品,始得自出于榛莽之间,而其名遂冠天下。借使陆羽复起,阅其金饼,味其云腴,当爽然自失矣。因念草木之材,一有负瑰伟绝特者,未尝不遇时而后兴,况于人乎?

苏轼《书黄道辅《品茶要录》后》:黄君道辅讳儒,建安人,博学能文,淡然精深,有道之士也。作《品茶要录》十篇,委曲微妙,皆陆鸿渐以来论茶者所未及。非至静无求,虚中不留,乌能察物之情如此其详哉?

《茶录》:茶,古不闻食,自晋、宋已降,吴人采叶煮之,名为茗粥。

叶清臣《煮茶泉品》:吴楚山谷间,气清地灵,草木颖挺,多孕茶。大率右于武夷者为白乳,甲于吴兴者为紫笋,产禹穴者以天章显,茂钱塘者以径山稀。至于桐庐之岩,云衢之麓,雅山著于宣、歙,蒙顶传于岷、蜀,角立差胜,毛举实繁。

周绛《补茶经》:芽茶,只作早茶,驰奉万乘,尝之可矣。如一旗一枪,可谓奇茶也。

胡致堂曰:茶者,生人之所日用也。其急甚于酒。

陈师道《茶经丛谈》:茶,洪之双井,越之日注,莫能相先后,而强为之第者,皆胜心耳。

陈师道《茶经序》:夫茶之著书自羽始,其用于世亦自羽始,羽诚有功于茶者也。上自宫省,下逮邑里,外及异域遐陬,宾祀燕享,预陈于前;山泽以成市,商贾以起家,又有功于人者也。可谓智矣。

《经》曰:“茶之否臧,存于口诀。”则书之所载,犹其粗也。夫茶之为艺下矣,至其精微,书有不尽,况天下之至理,而欲求之文字纸墨之间,其有得乎?昔者先王因人而教,同欲而治,凡有益于人者,皆不废也。

吴淑《茶赋》注:五花茶者,其片作五出花也。

姚氏《残语》:绍兴进茶,自高文虎始。

王《野客丛书》:世谓古之荼,即今之茶。不知荼有数种,非一周高起《洞山茶系》:茶之尚于高流,虽近数十年中事,而厥产伊始,则自卢仝隐居洞山,种于阴岭,遂有茗岭之目。相传古有汉王者,栖迟茗岭之阳,课童艺茶,踵卢仝幽致,故阳山所产,香味倍胜茗岭。所以老庙后一带茶,犹唐宋根株也。贡山茶今已绝种。

徐《茶考》:按《茶录》诸书,闽中所产茶,以建安北苑为第一,壑源诸处次之,武夷之名未有闻也。然范文正公《斗茶歌》云:“溪边奇茗冠天下,武夷仙人从古栽。”苏文忠公云:“武夷溪边粟粒芽,前丁后蔡相笼加。”则武夷之茶在北宋已经著名,第未盛耳。但宋元制造团饼,似失正味。今则灵芽仙萼,香色尤清,为闽中第一。至于北苑壑源,又泯然无称。岂山川灵秀之气,造物生殖之美,或有时变易而然乎?

劳大与《瓯江逸志》:按茶非瓯产也,而瓯亦产茶,故旧制以之充贡,及今不废。张罗峰当国,凡瓯中所贡方物,悉与题蠲,而茶独留。将毋以先春之采,可荐馨香,且岁费物力无多,姑存之,以稍备芹献之义耶!乃后世因按办之际,不无恣取,上为一,下为十,而艺茶之圃遂为怨丛。惟愿为官于此地者,不滥取于数外,庶不致大为民病。

《天中记》:凡种茶树必下子,移植则不复生。故俗聘妇,必以茶为礼,义固有所取也。

《事物记原》:榷茶起于唐建中、贞元之间。赵赞、张滂建议税其什一。

《枕谭》:古传注:“茶树初采为茶,老为茗,再老为。”今概称茗,当是错用事也。

熊明遇《山茶记》:产茶处,山之夕阳胜于朝阳,庙后山西向,故称佳。总不如洞山南向,受阳气特专,足称仙品云。

冒襄《茶汇钞》:茶产平地,受土气多,故其质浊。茗产于高山,浑是风露清虚之气,故为可尚。

吴拭云:武夷茶赏自蔡君谟始,谓其味过于北苑龙团,周右文极抑之。盖缘山中不谙制焙法,一味计多徇利之过也。余试采少许,制以松萝法,汲虎啸岩下语儿泉烹之,三德俱备,带云石而复有甘软气。乃分数百叶寄右文,令茶吐气;复酹一杯,报君谟于地下耳。

释超全《武夷茶歌注》:建州一老人始献山茶,死后传为山神,喊山之茶始此。

中原市语:茶曰渲老。

陈诗教《灌园史》:予尝闻之山僧言,茶子数颗落地,一茎而生,有似连理,故婚嫁用茶,盖取一本之义。旧传茶树不可移,竟有移之而生者,乃知晁采寄茶,徒袭影响耳。

唐李义山以对花啜茶为杀风景。予苦渴疾,何啻七碗,花神有知,当不我罪。

《金陵琐事》:茶有肥瘦。云泉道人云:“凡茶肥者甘,甘则不香。茶瘦者苦,苦则香。”此又《茶经》、《茶诀》、《茶品》、《茶谱》之所未发。

野航道人朱存理云:饮之用必先茶,而茶不见于《禹贡》,盖全民用而不为利。后世榷茶,立为制,非古圣意也。陆鸿渐著《茶经》,蔡君漠著《茶谱》。孟谏议寄卢玉川三百月团,后侈至龙凤之饰,责当备于君谟。然清逸高远,上通王公,下逮林野,亦雅道也。

佩文斋《广群芳谱》:茗花即食茶之花,色月白而黄心,清香隐然,瓶之高斋,可为清供佳品。且蕊在枝条,无不开遍。

王新城《居易录》:广南人以为茶。予顷著之《皇华记闻》。阅《道乡集》有张纠《送吴洞绝句》,云:“茶选修仁方破碾,分吴洞忽当筵。君漠远矣知难作,试取一瓢江水煎。”盖志完迁昭平时作也。

《分甘馀话》:宋丁谓为福建转运使,始造龙凤团茶,上供不过四十饼。天圣中,又造小团,其品过于大团。神宗时,命造密云龙,其品又过于小团。元初,宣仁皇太后曰:“指挥建州,今后更不许造密云龙,亦不要团茶,拣好茶吃了,生得甚好意智。”宣仁改熙宁之政,此其小者。顾其言,实可为万世法。士大夫家,膏粱子弟,尤不可不知也。谨备录之。

《百夷语》:茶曰芽。以粗茶曰芽以结,细茶曰芽以完。缅甸夷语,茶曰腊扒,吃茶曰腊扒仪索。

徐葆光《中山传信录》:琉球呼茶曰札。

《武夷茶考》:按丁谓制龙团,蔡忠惠制小龙团,皆北苑事。其武夷修贡,自元时浙省平章高兴始,而谈者辄称丁、蔡。苏文忠公诗云:“武夷溪边粟粒芽,前丁后蔡相笼加。”则北苑贡时,武夷已为二公赏识矣。至高兴武夷贡后,而北苑渐至无闻。昔人云,茶之为物,涤昏雪滞,于务学勤政未必无助,其与进荔枝、桃花者不同。然充类至义,则亦宦官、宫妾之爱君也。忠惠直道高名,与范、欧相亚,而进茶一事乃侪晋公。君子举措,可不慎欤?

《随见录》:按沈存中《笔谈》云:“建茶皆乔木。吴、蜀惟丛茇而已。”以余所见,武夷茶树俱系丛茇,初无乔木,岂存中未至建安欤?抑当时北苑与此日武夷有不同欤?《茶经》云“巴山峡川有两人合抱者”,又与吴、蜀丛茇之说互异,姑识之以俟参考。

《万姓通谱》载:汉时人有茶恬,主出《江都易王传》。按《汉书》:荼恬[苏林曰:荼,食邪反],则荼本两音,至唐而荼、茶始分耳。

焦氏《说》:茶曰玉茸。[补]

【译文】

东汉许慎《说文解字》中说:茗,就是茶叶。

东汉王褒的《僮约》在前面说“鳖烹荼”,后面又说“武阳买茶”。[注释:前面是苦菜,后面指茶叶。]西晋张华的《博物志》中说:品饮真正的好茶,能够使人解困少睡。

三国吴人陆玑的《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》中说:花椒树很像茱英,蜀人做茶、吴人做茗时,都要把花椒叶与茶一起烹煮,以增加其香味。

《新唐书·陆羽传》中说:陆羽嗜好饮茶,编撰有《茶经》上中下三篇,讲述茶的起源、采制工具、加工制造、煮饮器具、烤煮方法、品饮方式、茶事典故、产地、省略、图画等很详备,于是天下的人渐渐都知道饮茶了。

【唐六典】中说:金英、绿片,都是茶叶的名字。

《李太白集·赠族侄僧中孚玉泉仙人掌茶序》中写道:我听说荆州玉泉寺附近青溪等山,山洞里面往往有钟乳窟,窟里有很多交汇的泉水。里面有白色的蝙蝠,大的就像乌鸦一样。按照《仙经》里的记载:蝙蝠又名仙鼠。千年之后,其身体如雪一样洁白。栖息的时候就倒挂起来,就是因为饮用了这里的钟乳水才能够长生的。水边到处都有茶树丛生,其枝叶如碧玉一般。只有玉泉真人经常采摘并饮用,他到了八十多岁时,脸色仍如桃花一样。而这里的茶叶清香滑熟,不同于其他的茶叶品种,所以能够返老还童、防止衰老,增进人的寿命。我游览金陵,见到同宗的僧人中孚给我展示茶叶数十片,卷曲重叠在一起,形状就像手掌一样,故名仙人掌茶。这是玉泉山新近出产的,从前从来没有见到过。于是拿来赠送给我,并赠诗给我,邀请我酬答,所以才有了这首诗作,以便使得后世的高僧和隐士知道仙人掌茶发源于中孚禅子和青莲居士李白。

第一章 茶之源(二)

《皮日休集·茶中杂咏诗序》中写道:自从周朝以来,一直到我们唐朝的茶事,竟陵子陆羽(字季疵)讲得非常详尽了。但是在陆羽之前所谓的茗饮,一定是含浑而烹煮茶叶,与一般的煮菜而啜没有什么两样。陆羽在历史上第一次编撰《茶经》三卷,从此分析了茶叶的起源,制造了采制的工具,教给了制造的方法,设置了烹饮的器具,命名了烹煮的方式,从而使得品饮的人解除了消渴病与毒疮的痛苦,即使是专门治疗疾病的医生也比不上。其对于人们的益处,难道还小吗?我刚得到陆羽的著作的时候,认为已经很详备了,后来又得到他所编撰的《顾渚山记》两篇,发现其中也有很多关于茶的内容;再后来又看到太原人温从云、武威人段之各自补充的茶事十数节,与陆羽《茶经》并存于方册。那么有关茶的史事,从周朝至今竟然没有一点遗漏了。

唐朝封演的《封氏闻见记》中说:茶叶,南方人喜欢品饮,北方人起初并不多饮。玄宗开元年间(713-741),泰山灵岩寺有一位降魔师大力倡导禅宗。学习参禅务必不能睡觉,又不吃夜宵,只允许饮茶。人们各自携带茶叶,到处烹煮品饮。从此彼此之间相互仿效,于是逐渐就形成了饮茶的风俗。从邹州(今山东邹城)、齐州(今山东淄博)、沧州(今属河北)、棣州(今河北无棣),渐渐传到了京都长安(今陕西西安),城市里有许多人开店铺煎茶而卖,不问是僧徒还是凡俗的人,出钱就可以取来品饮。其茶叶则从江淮地区转运而来,名色和数量都很繁多。

《唐韵》中说:“荼”字,从中唐时期才开始减去一画变成了“茶”字。

唐朝裴汶《茶述》中说:茶,起源于东晋,盛行于唐朝。其本性精良清澈,其味道丰富纯净,其作用是消除烦恼,其功能是达到中和。即使在百种物品中也不会相混,而且会超越各种饮品而独具风味。以古鼎盛水烹煮,以虎形茶具调和,人人品饮,永远不会厌烦。得茶而饮就会身体安康,不得饮则会身患疾病。那些灵芝、白术、黄精等中药,徒称为益寿延年的上等药材,可是成效却在数十年之后,而且有很多禁忌,是不能和茶叶相类比的。有人说饮茶过多会令人体质虚弱、易于得风症。我说不是这样的。一般说来物品能够祛除邪气,就一定能够辅助正气,哪里有只消除疾病而无益于健康的呢?如今天下以茶叶作为土产贡献给朝廷的其实很多,而以顾渚(山名,在今浙江长兴境内)、蕲阳(今湖北薪春北山)、蒙山(山名,在今四川雅安)所产的茶为上品,其次则为寿阳(今安徽寿县)、义兴(今江苏宜兴)、碧涧(今湖北松滋)、湖(今湖南岳阳)、衡山(今湖南衡山)所产的茶,最差的是鄱阳(今江西波阳)、浮梁(今江西景德镇)所产的茶。如今其中的精品可以说没有比它们更好的了,即使得到其中的粗茶,那么下层的民众无不推杯换盏,纷纷品饮。一时之间得不到茶叶品饮,肠胃内腑就会产生疾病。人们如此嗜好饮茶,在西晋以前从来没有听说过。考虑到如此天下最好的滋味,茶事的记载有时不免会被遗漏,所以我编撰了一篇《茶述》。

宋徽宗《大观茶论》中说:至于说到茶这种植物,它占有浙江、福建一带的秀美之气,集中了山岭川流之间自然之灵性。饮茶可以使人开阔胸襟、涤除郁闷,进而达到精神清爽、心境平和,其中的韵味却不是庸人和孩子所能体会得到的。品饮时的那种淡泊高洁、雅致宁静的幽趣,也是无法在生计窘迫、兵荒马乱的岁月中体味和崇尚的。

自从宋朝建立以来,每年都要把福建建溪所产的茶叶作为贡品,这里所产的“龙团”、“凤饼”,美名甲于天下,而建安壑源的茶品也从此而日负盛名。发展到了今天(北宋大观年间,1107-1110年),我们的国家百废俱兴,海内晏然风清,朝廷之上君臣勤勉治国,幸而达到了无为而治、国泰民安的境地。无论是缙绅之士,还是平民百姓,都承蒙天地的恩泽,受到道德教化的熏陶,盛行高雅的生活风尚,竞相从事品茗斗茶之事。所以近年以来,人们采摘和挑选茶叶之精心,制作茶叶之工巧,讲究茶叶品级之优秀,烹点品饮技巧之高妙,无不达到了登峰造极的地步。

啊!天下升平的至治之世,不仅仅是人们得以充分发挥其才能,就是像茶叶这样本性通灵的草木之类,也得以充分展示其功用。我偶然借着闲暇的日子,潜心研究茶道的精微之处,领悟到了其中的奥秘,考虑到后世之人不一定能自然通晓品饮的利害,所以我在这里详细地叙述了茶事的本末,共分为二十篇,取名为《茶论》。第一叫做地产,第二叫做天时,第三叫做择采,第四叫做蒸压,第五叫做制造,第六叫做鉴别,第七叫做白茶,第八叫做罗碾,第九叫做盏,第十叫做筅,第十一叫做瓶,第十二叫做杓,第十三叫做水,第十四叫做点,第十五叫做味,第十六叫做香,第十七叫做色,第十八叫做藏,第十九叫做品,第二十叫做外焙。

茶叶的命名,各按其所产之地而取。例如叶耕的平园、台星岩,叶刚的高峰、青风髓,叶思纯的大岚,叶屿的屑山,叶五崇林的罗汉山上水桑芽,叶坚的碎石窠、石臼窠[也叫做穴窠],叶琼、叶辉的秀皮林,叶师复、叶师贶的虎岩,叶椿的无双岩芽,叶懋的老窠园。这些茶各自有其独具的美味,不曾混淆,无法一一列举。制茶工人生产出来的茶叶,本来就有先前质优而后来质劣的,或者是先前质量低劣而后来质量提高的,所以产茶园地并非一成不变的啊!

北宋丁谓《进新茶表》中写道:所进这件物产(惯例贡茶同时贡水),既不同于钱塘孤山的金沙泉水,其茶名也不是紫笋。江南边大地回暖,茶叶初发刚刚呈现出茁壮的样子;都城里春天依然寒冷,已经发出“其甘如荠”的味道。物以稀为贵,但我怎么敢独自收藏起来?我所进贡的新茶,其实也是遵循旧有的惯例。

北宋蔡襄《进《茶录》表》中写道:臣先前上奏言事,承蒙陛下颁发诏谕,说我从前担任福建转运使的时候,所进贡的上品龙团茶最为精妙。臣退朝之后私下感念茶叶作为一种微不足道的草木,竟蒙陛下的知遇和品鉴,如果使其得地利之便,就可以充分发挥其材用。从前陆羽的《茶经》,没有列举建安(今福建建瓯)的茶品,我朝丁谓的《茶图》,仅仅论述了茶叶采制的方法。至于茶叶烹点品饮的方式,还未曾听说过有专门的记载。臣于是就罗列了几个方面,简单而易于明白,分成上下两篇,取名叫做《茶录》。诚恳希望陛下举行宫廷清闲之宴时,能有机会予以观览和采纳,臣将不胜惶恐荣幸之至。

北宋欧阳修《归田录》中说:茶叶的品类,没有比龙团、凤饼更为珍贵的了,通称为“团茶”,八饼重一斤。庆历(1041-1048)中,蔡襄(字君谟)开始创制小片龙团茶进贡,其品质精致绝伦,称为“小龙团”,二十饼重一斤,价值黄金二两。然而,黄金易得,而小龙团茶却极其难得。每年因于南郊举行祭天之礼而进行斋戒,中书省和枢密院各赏赐一饼龙团,四人分之。宫人往往在龙团表面贴上镂刻的金色花纹,由此可见其贵重的程度。

南宋赵汝砺《北苑别录》中说:草木到了晚间更加茂盛,所以要引导其生长之气,渗透雨露之润泽。茶园的管理一般在每年六月开始兴工,修剪茶树枝条,以涵养嫩枝细芽,园中滋蔓的杂草,遮蔽茶树的树木,都要清除干净,这就是所谓的引导生长之气、渗透雨露之泽,也叫做开畲。只有园中的桐木予以保留。桐木的本性与茶树相适宜,而且茶树到了冬天就害怕寒冷,桐木到了秋天就先落叶;茶树到了夏天就害怕日晒,桐木到了春天就日渐茂盛。其中的道理也是这样。

南宋王辟之《渑水燕谈》中说:建茶兴盛于江南,近年来制作尤其精妙。其中又以龙团最为上品,八饼重一斤。庆历中,蔡襄(字君谟)担任福建转运使,开始制作小龙团,以充当年的贡品,二十饼重一斤,也就是所谓的上品龙茶。仁宗皇帝非常珍惜,即使宰相也不曾随意赏赐,只有到了南郊祭天大礼前斋戒的晚上,中书省和枢密院两府各四人合起来赏赐一饼。官人剪金为龙风花贴于其上。八个人分开珍藏,以为奇玩,不敢轻易烹点取饮,有高雅的客人到来就拿出来传阅把玩。欧阳修(谥号文忠)先生说:“茶是物产中的至精妙品,而小龙团则又是茶中的精品。”嘉(1056-1063)中,是小龙团刚刚出世的时候。到如今小龙团也容易得到了,怎么能到如此珍贵的地步呢?

南宋周辉《清波杂志》中说:自熙宁(1068-1077)以后,北苑开始制造和进贡密云龙。每年第一批所贡的茶叶,除宗庙祭祀和皇宫饮用之外,赏赐臣下的很少。皇帝的亲戚与身边亲近的人请求赏赐更多。宣仁太后下令建州不许再制造密云龙,就是因为受不了他人求索烦扰的缘故。这样的消息在缙绅士大夫之间传播之后,密云龙的名声从此就更加大了。淳熙(1174-1189)间,皇室的亲戚许仲启在苏沙(或为“麻沙”之误)做官,得到一部《北苑修贡录》,就为之作序并刊刻行世。其间记载每年进贡茶叶十二批,共三等,四十一个品种。第一批叫做龙焙贡新,只生产五十多。其贵重如此,其中独无所谓密云龙。难道是以“贡新”改易其名吗?或者是别为一种,又位居密云龙之上呢?

北宋沈括(字存中)《梦溪笔谈》中说:古人谈论茶叶,只说阳羡、顾渚、天柱、蒙顶之类,都没有谈到建溪。然而唐朝人很看重一种黏黑的串茶,已经接近于建溪的饼茶了。建溪的茶树都是乔木,而吴地、蜀地的茶叶只是丛生的灌木,品质自然居下。建茶著名的产地叫做郝源、曾坑,其间又有坌根、山顶两个品种更胜一筹。南唐李氏将其命名为北苑,并设置官吏管理其事。

南宋胡仔《苕溪渔隐丛话》中说:建安北苑进贡茶叶,开始于宋太宗太平兴国三年(978),朝廷派遣使者监督制造,取龙凤图像,以分别进贡。至道(995-997)间,添造石乳、腊面。其后又兴起大小龙团,起于丁谓而成于蔡襄。到宣和、政和年间(依顺序应为政和、重和、宣和年间,1111-1125),福建郑可简因为贡茶得宠,任福建路转运使,长期掌管漕运,不断增加新品种进贡,其贡品数量渐广,至今仍然承袭以前的做法。

细色茶五批,共有四十三个品种,形制各异,共计七千多饼,其中贡新、试新、龙团胜雪、白茶、御苑玉芽五个品种,乃是水拣茶,为第一等;其余都是生拣茶,质量次之。又有粗色茶七批,共有五个品种。大小龙凤茶以及拣芽,都要加入龙脑香料,调和为膏制成团饼茶,共计四万余饼。水拣茶就是春社之前采摘的茶芽,生拣茶则是火前即寒食之前采摘的茶芽,粗色茶则是雨前即雨水节气之前采摘的茶芽。福建气候温暖,雨前茶已经显老而味道浓重了。还有石门、乳吉、香口三个外焙,也隶属于北苑,都是采摘茶芽,送到官焙添造。每年花费白银两万多缗,每天动用上千的夫役采制茶叶,持续两月方才完成。只是所采制的茶叶不允许超过规定数目,进贡之后市面已是无货可买了,所以民间很少能够得到。只有壑源等地的私焙茶,其中的绝品也可以与官焙茶相提并论,从古到今,也进贡朝廷。而那些流贩四方的茶叶,全都是私焙茶罢了。

北苑在富沙的北面,隶属于建安县,距离县城二十五里,乃是龙焙制造贡茶的地方,又名凤凰山。那里有一条小溪,向南流到富沙城下,才与自西而来的水汇合一起向东流去。

南宋车若水(字清臣)《脚气集》中说:《诗经·邶风·谷风》记载:“谁谓荼苦,其甘如荠。”注:茶,即苦菜。《周礼·地官司徒》记载:“掌荼以供丧事。”就是取其苦的含义。苏东坡有诗咏道:“周诗记苦荼,茗饮出近世。”乃是以今天的茶为荼。茶叶,今天的人们以其清心明目,自唐朝以来,上下阶层的人们都普遍喜欢品饮,即使百姓也每天饮茶数碗,难道会是荼吗?茶中粗糙的,叫做茗。

南宋宋子安《东溪试茶录序》中说:茶叶适宜高山的阴坡,而喜欢阳光普照的早晨。从北苑凤凰山,向南属苦竹园头,向东南则属于张坑头,都是地处高远而且先得阳光照耀的地方,每年发芽都较早,茶芽极为肥嫩,非民间茶山所可比拟。其次出壑源岭,山势较高,土地肥沃,所产茶味在诸焙中独占鳌头。丁谓也说过:凤凰山高不过百丈,也没有险峻的高峰和陡峭的山头,而是山冈环抱,满目苍翠,气势柔美灵秀,非常适宜嘉木灵卉的生长繁衍。又因为建安茶品甲于天下,所以有人认为山川之间最灵秀的草木,天地之间最和谐的气息,都集中在这里的茶叶当中。又有人议论说壑源岭的断崖残石之间有石乳生出,正是灵草嘉木的仙骨。近来蔡襄也说过:“只有北苑凤凰山相连的诸焙所产茶叶味道最好,因此天下四方以建茶为名的,都自称是北苑茶。”南宋黄儒《品茶要录序》中说:谈论茶史的人们常常责备陆羽《茶经》没有论列建安茶品,这大概是因为在这以前茶事还不很兴盛,上好的茶叶往往任其枯萎腐败,自然消失,而人们却不知道珍惜。自从宋朝初年以来,士大夫承蒙皇上的恩泽,歌咏升平盛世,已经很久了。他们风度潇洒脱俗,精神清静淡泊,只有品茶这种生活艺术与之相契合,成了他们修身养性的赏心乐事。生产茶叶的园户也争相采摘上好的茶叶,不断发现新奇的品种,精心加工制造出新茶珍品,以迎合士大夫的时尚。所以茶中的珍稀绝品才得以从杂乱丛生的草木中被发现和开发出来,从此就名冠天下。假使茶圣陆羽能够复生,观赏那色泽金黄的茶饼,品味那清香馥郁的茶汤,恐怕也会感受到自身的失落。由此使人想到,在普通的草木之中,一旦出现了瑰玮独特、新奇殊绝的名优品种,没有不遇到时机而后兴起盛行的,何况是人呢?

苏轼《书黄道辅《品茶要录》后》中说:黄道辅先生,名儒,建安(今福建建瓯)人,博学能文,淡然精深,是一位学养深厚的人。编撰有《品茶要录》十篇,洞其委曲,臻于微妙,都是陆羽以来谈论茶事的人们所不曾有过的。如果不是内心修为极度平和,一无所求,襟怀空阔,不滞于物,怎么能够体察事物的情状如此详尽呢?

《茶录》中说:茶,古时不曾听说饮用,自从东晋、南朝宋以来,吴人采摘其叶煮之,叫做茗粥。北宋叶清臣《煮茶泉品》中说:长江中下游地区的山谷之间,空气清新,土地灵异,草木茁壮挺拔,多孕育生长着茶叶。大体说来,武夷山区所产最好的是白乳茶,吴兴地区(今浙江湖州)所产最好的是紫笋茶,会稽地区(今浙江绍兴)所产最好的是天章茶,钱塘地区(今浙江杭州)所产最好的是径山茶。至于说到桐庐(一作续庐)的山岩、云衡的山麓,都是名茶的产地,雅山茶著称于宣城、歙县一带,蒙顶茶则驰名于四川地区,这些名茶相比较而言,都颇具盛名,如果要一一列举实在是过于烦琐了。

北宋周绛《补茶经》中说:芽茶只是作为早茶,乘驿传进奉给皇上,品尝新茶就可以了。如果是一旗一枪(即一叶一芽),可以说是奇茶了。

胡致堂说:茶,是人们日常生活所必需的物品,其急切实用远远超过了酒。

南宋陈师道《茶经丛谈》(或当为《后山丛谈》)中说:茶,洪州(今江西修水)的双井茶、越州(今浙江绍兴)的日注茶(一作日铸茶),都是极品,无法确定先后次序,如果强行分出个等第来,那只能是心中品鉴的结果。

陈师道《茶经序》中写道:茶事的专门著作是从陆羽开始的,其为世所用也是从陆羽开始的,陆羽的确是茶文化的有功之臣。上自宫廷官府,下到城邑乡里,外到边疆异域,礼宾祭祀,宴会应酬,都要预先设置茶饮;山泽因茶叶而成为市场,商贾因茶叶而起家发财,陆羽又是人类的有功之臣,可以说是一位智者。《茶经》上说:“茶叶品质好坏的鉴别,另存有一套口诀。”那么书中所记载的,还是比较粗略的。饮茶的技艺是行而下者,至于其中的精深微妙之处,书中有不尽的馀味,况且天下的至理名言,如果想从文字纸墨之间求得,怎么能够得到呢?从前,古圣先王对不同的人实行不同的教育,根据人们想法不同而采用不同的治理方式,所以凡是有益于人的方法,都不会轻易偏废。

宋吴淑《茶赋》注释中说:所谓五花茶,其叶片呈现出五瓣形状的花。

姚氏《残语》中记载:绍兴进贡茶叶,从高文虎开始。

南宋王《野客丛书》中记载:世俗认为古代的茶,就是今天的茶。殊不知荼有很多种类,并不是只有一种含义。《诗经·邶风·谷风》所说的“谁谓荼苦,其甘如荠”中,荼指的是苦菜,如同今天的苦苣菜之类。《周礼·地官·司徒》所谓的“掌荼”、《诗经》毛注所谓的“有女如荼”,都是指的苕荼之荼,属于芦苇一类的植物。只有荼的荼,才是今天所说的茶。世俗的人都不知道加以辨别。

《魏王花木志》中说:茶叶与栀子树叶很相似,可以烹煮作为饮料。其老叶称为,嫩叶则称为茗。

《瑞草总论》中说:唐宋以来就有贡茶,有榷茶。贡茶,还可从中知晓人们有热爱君王的心思;至于说榷茶,则是对茶叶进行征税和专卖,利益归于官府,烦扰则归于百姓,其为害远不止一个方面。

元代熊禾《勿斋集·北苑茶焙记》(《勿斋集》当为《勿轩集》之误)中说:任土作贡,是一种古老的制度;贡茶,《尚书·禹贡》、《周礼·职方》都没有记载,而是开始于唐代,而宋代的北苑贡茶又是其中最为著名的。北苑位于建安城东二十五里,唐朝末年才有当地人张晖上表并贡茶于朝廷。宋初丁谓担任福建转运使,贡茶数额急剧增加,达到数万斤。庆历年间承平日久,蔡襄继任,贡茶的制造更加精巧,建茶于是成为天下最好的茶品。蔡襄名列四谏官(另外有欧阳修、余靖、王素)之中,正人君子都为之感到可惜。欧阳修虽然没有参与贡茶的实践活动,还是写下了诗文夸张铺排,吟咏贡茶。苏轼则直截了当指出贡茶的危害和错误。由此可见,君子创始法制必须考虑其可继承性,怎么可以不慎重呢?

《说郛》所收宋人杨伯《臆乘》中说:茶叶的生产,六经中都有详细记载,只是还没有形成独特、美好的名声。唐宋以来,诗文之中的记载尤其繁多,词藻和用典颇多疑似之处,例如蟾背、虾须、雀舌、蟹眼、瑟瑟、沥沥、霏霏、霭霭、鼓浪、涌泉、琉璃眼、碧玉池,这些都是茶事中天然的对仗词语。

五代毛文锡《茶谱》中说:衡州的衡山茶,封州的西乡茶,都是蒸青后研成膏状、压制成饼,成片、成团如同月亮。另外彭州的蒲村、堋口,当地茶园中有“仙芽”、“石花”等名号。

明初诗人高启《月团茶歌序》中说:唐人制茶,首先将茶叶碾成细末,以酥调和做成团状。宋代制茶方法更加精巧,发展到元代,这种饼茶制法就消失了。我曾仿效其法制茶,只得其形似,然而也因此才领悟了古人咏茶诗所谓的“膏油首面”、“佳茗似佳人”、“绿云轻绾湘娥鬟”等诗句的含义。品饮之余,于是作诗记录,并希望以此方式传播这件好事。

明代屠本《茗笈·评》中说:人们谈论茶叶的香,却不知道茶花的香。往年我曾经到大雷山中去拜访朋友,正值茶花盛开,童子采摘茶花以供欣赏,幽香清越,绝自可人,可惜并不能作为瓯中品饮之物罢了。因此,我在所著《瓶史月表》中,以插茶花作为书斋中的清赏之一。高濂《盆史》,也记载有“茗花足助玄赏”的说法。

明代屠本《茗笈·赞》上下篇共十六章:第一章叫做溯源,第二章叫做得地,第三章叫做乘时,第四章叫做揆制,第五章叫做藏茗,第六章叫做品泉,第七章叫做候火,第八章叫做定汤,第九章叫做点瀹,第十章叫做辨器,第十一章叫做申忌,第十二章叫做防滥,第十三章叫做戒淆,第十四章叫做相宜,第十五章叫做衡鉴,第十六章叫做玄赏。

明代谢肇《五杂俎》中说:如今茶叶中的上品,有松萝茶、虎丘茶、罗茶、龙井茶、阳羡茶、天池茶。而我们福建武夷、清源、彭山三个品种,可以与这些名茶一争高下。六安、雁宕、蒙山这三个品种,对于消除积食很有作用,可是色泽和香味却不突出,应当说是医家实用之物,而不是文人书房的清玩佳品。

明代谢肇《西吴枝乘》中说:湖州人对于当地所产茶叶,不推崇顾渚,而推崇罗。但是顾渚茶中的上品,风味已经远远超过了龙井。罗茶稍显清隽,可是叶粗而带有草气。丁长儒曾经赠送给我半角的罗茶,而且教导我烹煎的方法,等到我烹试之后,感到特别像羊公鹤(典出《世说新语·排调》),名不副实。这就是我有所理解而又没有完全理解的缘故。我曾经品饮天下名茶,以武夷茶、虎丘茶为第一,因为其茶冲淡而悠远;松萝茶、龙井茶次之,因为其茶馨香而娇艳;天池茶又次之,因为其茶味平常而饮之不厌。其馀的都比较平常,不值得加以评论。

明代屠隆(字长卿,号赤水)《考馀事》中说:苏州虎丘茶最称精妙绝伦,为天下名茶之冠,可惜这种茶并不多产,都被当地豪强势要所把持,寂寞无闻的山林之家没有办法购买得来。天池茶青翠芳香,品饮之下赏心悦目,即使闻一闻也能消渴,堪称仙品。其他诸山的茶叶都得退避三舍,无法相提并论。阳羡茶俗名罗茶,产于浙江长兴县的最佳,产于荆溪的稍嫌不足。其中精细的品种,价格两倍于天池茶,只可惜十分难得,必须亲自采摘加工才好。江北的六安茶品质也很精妙,入药最好,但是当地人不善于炒茶,不能使茶的真香充分发挥出来,从而略感味道偏苦,其实茶的本性非常好。龙井山不过十数亩,超过这一范围有茶出产,然与龙井外表相似却品质不及。大约大自然开辟了龙泓美泉(即龙井泉,在西湖凤凰岭下龙泓村),山中则特意生长佳茶与之相配。龙井山中只有一两家炒法非常精妙。近年来有山中和尚烘焙的茶叶也非常好,其真品即使天池茶也无法企及。天目山茶的品质略次于天池茶、龙井茶,也称得上是茶中佳品。

当地方志记载:“山中寒气来得早而且重,山中和尚到九月以后就不敢出山。冬天多雪,三个月以后才可以通行,所以茶叶较其他茶叶独晚。”明代包衡(字彦平,秀水人)《清赏录》中说:从前,人们以陆羽对饮茶的贡献与后稷教民种植谷物相提并论,等到读到韩《谢赐茶启》(即《为田神玉谢茶表》)中说:“三国吴主礼贤下士,才听说了置茗以代酒的典故;东晋王好客善饮,才有了分茶的品饮技艺。”于是知道饮茶艺术的开创之功,并不是桑苎翁陆羽。如果说从前茶叶的功效尚未普及,那么当时赐茶数量已经达到一千五百串了。

明代陈仁锡(字明卿,长洲人)《潜确类书》中说:紫琳腴、云腴,都是茶的名称。茶花呈白色,冬天盛开,与梅花相似,也清香异常。[按语:冒襄(字辟疆,号巢民,如皋人)《界茶汇钞》记载:“茶花味浊,没有香味,香气凝结在叶内。”这两种说法不一样,难道唯独界茶与其他茶不一样吗?〕明代徐光启(字子先,号玄扈,上海人)《农政全书》中说:六经中没有茶字,荼也就是茶。《诗经》中说“谁谓茶苦,其甘如养”,是因为茶叶清苦而味道甘香。

茶叶是一种灵草,种植茶叶能够获得可观的利益,品饮茶叶则能使人神清气爽。上层社会中的王公贵族非常崇尚这一风习,下层社会中的夫役皂隶生活也都必不可少,茶叶的确是民生日用所依赖的,是国家赋税收入的一项来源。

明代罗廪(字高君,慈溪人)《茶解》中说:茶园之中不适宜混杂其他不洁净的树木。只有梅花、桂花、辛夷、玉兰、玫瑰、苍松、翠竹之类,可以与茶树间植,也足以屏蔽和覆盖冬日的霜雪,掩映秋日的阳光。茶树下面可以种植芬芳的兰花、幽静的梅花以及各种清新芳香的花草。茶树最忌讳与菜畦接近,不可避免会有污秽之气渗透进来,玷污茶叶的清香和自然之味。

茶地以向南朝阳的为佳,向北背阴的就较劣。所以即使在同一座山中,茶叶的品质好坏相差也会很悬殊。

明代李日华(字君实,嘉兴人)《六研斋笔记》中说:茶事在唐朝末年还没有很兴盛,只是幽人雅士亲自从荒凉的茶园或杂草丛生的地方采摘出来,选择其中的精华,以供物质和精神的享受,所以富有云水烟霞的自然之味。到了宋朝,形成了成批进贡朝廷的制度,茶叶充作皇室的美食,士大夫阶层更加推重,民间品饮之风也日渐推广,把它作为不可或缺的生活必需品。于是种植茶叶的人们灌溉培植,与管理种植蔬菜的园圃一样,这样就损害了茶叶的品味。人们知道陆羽到处品评泉水,却不知道他到处探访品味名茶。皇甫冉《送羽摄山采茶》(一作《送陆鸿渐栖霞寺采茶》)诗数言,只是仅存的故事罢了。

明代徐岩泉《六安州茶居士传》中说:居士姓茶,宗族众多,枝叶繁衍,遍于天下。其在六安的这一支脉最为著名,称为大宗;至于阳羡、罗、武夷、匡庐之类,都是小宗;蒙山则又是其另外一个支脉。

明代乐纯(字思白,号雪庵)《雪庵清史》中说:能够使人轻身换骨、消渴涤烦的,是茶叶的功用,堪称至妙至神。从前在唐朝的时候,我们福建的茶事尚未兴起,被誉为草木仙骨的茶叶还隐藏着其灵性。五代后期的南唐,开始在北苑采制茶叶,茶事从此兴起。到北宋至道(995-997)初年,有诏令造茶进奉,于是茶品日渐众多。到咸平(998-1003)、庆历(1041-1048)年间,丁谓、蔡襄相继任职福建,造茶进贡朝廷,于是建茶制造更加精致。到宋徽宗大观(1107-1110)、宣和(1119-1125)年间,建茶的品质达到了兴盛的极点。在山间的断崖残石之上,林木挺秀,云气氤氲,往往于此显灵。如果没有丁谓、蔡襄来我们福建,那么这种种的茶中佳品,不是也会丢弃不见、自然消失腐败了吗?即使如此,还是担忧没有佳品。其品质如果真好,那么即使没有丁谓、蔡襄来我们福建,而灵芽真笋的茶叶难道最终会丢弃不见、自然消失腐败吗?我们福建的物产能够使人轻身换骨、消渴涤烦的,难道只有茶叶这一种吗?这里我将揭示其灵性。

明代冯时可(字敏卿,号元成,华亭人)《茶谱》中说:茶叶,最关键的全在采摘制造技术。苏州茶之所以能饮遍天下,就是以采摘制造技术取胜的。徽州向来不产茶叶,最近出产松萝茶,最为时人所重。这种茶创始于大方和尚,大方和尚在苏州虎丘居住最久,深得虎丘茶的采摘制造方法。后来在徽州休宁松萝山结庵修行,采摘各山的茶叶,在庵中烘焙制造,远近的人们争相来买,价格飞快上涨。人们于是称为松萝茶,其实并非松萝山所出产的茶叶。

胡文焕(字德甫,号全庵,钱塘人)《茶集》中说:茶叶是至清至美的物品,世上的人都不能体味到这一点,而世俗的人又不足以谈论这一点。医家谈论茶叶,说性寒会伤害人的脾脏。只有我有各种疾病,必须借助茶叶来治疗,所以每每深得其功效。唉!如果不是自有缘分,怎么可能如此契合相得呢?

明代王象晋(字荩臣,一字康宇,山东新城人)《群芳谱》中说:蕲州(今湖北蕲春)的蕲门团黄茶,有一旗一枪之号,说的是一叶一芽。欧阳修先生有诗句咏道:“共约试新茶,旗枪几时绿。”王安石《送元厚之》诗中也有“新茗斋中试一旗”的句子。世人称茶叶刚发的嫩芽为一枪,生长期长而叶片大的茶芽为一旗。

明代鲁彭《刻茶经序》中说:以茶书而称经,说明其重要;如今重刻行世,是为了便于阅览;之所以在竟陵(今湖北天门)刊刻,是为了表明陆羽是竟陵人士。陆羽出生颇具传奇色彩,与楚国的令尹子文很类似,都是弃儿。世人都说令尹子文贤明而入仕,陆羽虽然贤明,却终身不仕。如今读《茶经》三篇,本来就是具备实用之学问。其中说到“伊公羹,陆氏茶”,取来作为比喻,其实是以自己作比。所谓改变地域都是一样的,难道不是这样的吗?此后饮茶的风气,流行于中土和外国。而回纥也来以马匹交换茶叶,从宋朝至今,对于边疆防务大有助益。如此说来,陆羽的功劳,本来就流芳万世,是否出仕哪里值得争议呢!

明代沈周(字启南,号石田,长洲人)《书茶别论后》中说:古人吟咏梅花道:“香中别有韵,清极不知寒。”这种境界只有茶足以当之。例如福建的清源茶、武夷茶,苏州的天池茶、虎丘茶,杭州的龙井茶,徽州的松萝茶,庐山的云雾茶,名声虽然已经大噪,但是依然不能与茶相提并论。顾渚茶每年进贡三十二斤,说明茶在明朝初年已经受到重视。流传至今,其名声越传越远,更加为世所重。不仅得到圣人之清,而且还恭逢圣人之时,只是其蒸、采、烹、洗各道工序,都与古时的方法不同。

明代李维桢(字本宁,京山人)《茶经序》中说:陆羽所著有《君臣契》三卷,《源解》三十卷,《江表四姓谱》十卷,《占梦》三卷,都没有流传下来,流传于世的只有《茶经》,难道是因为其他书人们随时都能得到,此书是其特长,因而容易出名吗?司马迁说:“富有而显贵却名声磨灭的人,历史上不可胜数,只有奇特卓异而不同凡俗的人得以青史留名。”陆羽终身贫穷困顿,可是他留下的著作和遗迹,百代以下却备受人们的宝爱,成为山川所重的标志、乡里所传的遗产。其高尚的风操能够使顽者廉、懦夫立,奋发向上,怎么可以缺少呢?

明代杨慎(字用修,号升庵,四川新都人)《丹铅总录》(一作《丹铅杂录》)中说:茶,也就是古代的茶字。例如《诗经》所说的苦茶,《春秋》所说的齐茶,《汉书·地理志》所说的茶陵。到唐代颜师古注释《汉书》、陆德明编撰《经典释文》,虽然已经转入茶的读音,但还没有改变茶字的写法。一直到陆羽《茶经》、卢仝《茶歌》以及赵赞的茶禁以后,才以茶字取代了荼字。

明代董其昌(字玄宰,又字思白,华亭人)《茶董题词》中说:荀子说:“为人处世多有闲暇,那么其出入进退的自由就不远了。”陶弘景(字通明)说:“不做无益的事情,如何使有限的生命充满愉悦呢?”我认为饮茶之事就足以当之。高人隐士,摆脱权势、名利的烦扰,以此来消磨雄壮之心和打发悠长的时光。水源的轻清重浊,辨别起来就如同辨别淄水和渑水一样困难;火候的文武急缓,操作起来则如同调和炼丹的鼎炉一样不易。如果不是枕石漱流的隐逸之人,不能与茶亲近;如果不是文人之间的饮酒赋诗,不能与茶相比。当今天下的茶事,只有夏树芳(字茂卿)予以拈出,撰成《茶董》一书。顾渚茶、阳羡茶,都是做官的人往来采制,茂卿怎么能够禁止?正像强笑而不快乐,强颜而不欢汴,茶韵以此自胜罢了。我一向具有爱好山林的意愿,入山隐居十年,大概可以无愧于茂卿的说法。如今驱车来得福建,感念龙团凤饼,机缘巧合得以寓目亲见,难道一定如廉颇想为赵王所重用那样“士思为己用”?这是《绝交书》所谓的“心中不耐烦,而官事又烦杂无暇”,究竟有负于茶灶的中和之性。茂卿是否能以共同的感受谅解我呢?

明代童承叙《题陆羽传后》(一作《陆羽赞》)中说:我曾经过访陆羽故里竟陵,下榻于陆羽故寺,探访雁桥,参观茶井,慨然想见陆羽的为人。陆羽从小厌倦佛教僧徒的生活,而酷爱图书典籍,本来就不是出世忘世的人。最终寄号桑苎翁,隐居在苕、二溪,狂歌独行,继之以痛哭,其本意必定有其所在,当时人把他比作春秋时代的隐士接舆,怎么能算是理解陆羽呢?至于他生性喜欢茶叶,能够辨别水味,清风雅趣,脍炙千古。唐代张旭嗜酒,世称酒颠,韩愈认为他是有所寄托而逃避于此,陆羽也是这样吧。

明代于慎行(字可远,一字无垢,溢文定)《谷山笔》中说:茶事在汉代以前不见于文献记载,我想所谓的,也就是茶了。

李贽《疑谓》(当为《疑耀》,明张萱撰,旧本书贾托名李贽)中说:古人冬天就饮汤,夏天就饮水,并没有所谓的茶。李匡(唐人,一作李匡义,字文正)《资暇录》记载:茶事起源于唐代崔宁,黄伯思已经考辨其非,伯思曾经见到过北齐杨子华所作的《邢子才魏收勘书图》,其中已经有煎茶了。《南窗记谈》记载:饮茶开始于南朝梁天监(502-519)年间,其事见载于《洛阳伽蓝记》。等到阅读《三国志·吴志·韦曜传》,有赏赐茶叶以代替酒的说法,可知饮茶又不是开始于天监年间了。我认为饮茶也不是开始于三国吴国。《尔雅》中说:“苦荼。”郭璞的注释说:“可以作为羹饮,早采者称为茶,晚采者称为茗,也叫。”那么吴之前也已经以茶作茗了,只不像后世民生日用都离不开茶。大概从陆羽开始,才讲究品饮之法。自从宋朝的吕惠卿、蔡襄等人开始,饮茶之法才更加精巧。而茶叶也借此成为专卖商品,从而有利于国家。这些都是古人没有详细记载的。

明代王象晋《茶谱小序》中说:茶,是一种优良的树木。一经种植就不可移栽,所以婚姻聘礼中一定用茶,就是取其从一而终的含义。茶事虽然萌芽于《食经》,饮用自隋文帝,但喜爱的人还很少。到了后来,兴起于唐朝,鼎盛于宋朝,才为世人所推重。宋仁宗是个贤明的君主,每年南郊祭天斋戒前赏赐给中书省和枢密院的龙团,四个人合得两饼,一个人只分得几钱罢了。以至于宰相之家也舍不得烹点试茶,而珍藏以为宝,宋朝龙凤团茶贵重如此。近代四川的蒙山茶,每年进贡的仅以两计。苏州的虎丘茶,甚至于官府预先封上标记,统一组织采制,所得也不过数斤。难道天地之间人们喜爱之物本来就不会频繁出现吗?茶盏中泛着翠涛,茶碾上飘着绿屑,不借助佳茶,如何驱除睡魔?于是编撰了《茶谱》。

明代陈继儒(字仲醇,号眉公,华亭人)《茶董小序》中说:范仲淹(字希文)曾写下诗句:“万象森罗中,安知无茶星。”我于是以茶星来命名馆舍,常常与客人斗茶,以茶的芽叶旗枪作为标志,使其天然的色泽和香味自相映发。如果是茶圣陆羽复生,怎么忍心再作《毁茶论》呢?夏茂卿先生叙述酒事,其言论非常豪气。我说:“酒事怎么比得上茶事,身着隐士的装束,悠游于山林泉石之间,采摘带露的茶芽,烹点茶中的佳品,一洗为百年尘土所污染的肠胃呢?热肠如沸,茶不胜酒;幽韵如云,酒不胜茶。酒事与侠客相类,茶事则与隐士相似。酒的内涵固然很广泛,而茶的品德也很高洁。茂卿先生就是茶中的良史董狐,于是编撰《茶董》一书。东余山陈继儒书于素涛轩。

夏树芳(字茂卿,号冰莲道人)《茶董序》中说:自从晋朝和唐朝以来,各种饮食之会纷纷纭纭,茶与其他饮食各有所长,品质如淄渑之水难分轩轾,要像南史、董狐那样秉笔直书,所以就以《茶董》来命名本书。俗话说:穷研《春秋》,推演河图,不如载茗一车,的确很推重茶叶。如果认为此君面目严酷冷峻,而且认为饮茶是水厄,是乳妖,那么请仿效綦毋先生不要做此事。冰莲道人识。

《本草》中说:石蕊,又叫做云茶。

明末清初卜万祺《松寮茗政》中说:虎丘茶的色泽、味道、香气和韵致,都是无可比拟的。一定要亲临产茶之地,亲手采摘,并监督制造,才能够获得真正的虎丘茶。况且虎丘茶难以长久保存,即便是千方百计加以珍藏保管,稍一过时立即丧失其初始的真味馨香,差不多就像天上的彩云容易飘散,因而没有列入上贡朝廷的品种。然而山岩之间的间隙之地,所产的真品虎丘茶没有多少;加上其地列为官府禁地,即使当地寺院的僧侣也习惯于掺杂赝品,如果不是精于赏鉴的行家终究分辨不出来。明朝万历(1573-1620)年间,当地寺院的僧人苦于官吏的需索苛求,忍痛将茶树铲除殆尽。文震孟(字文起,溢文肃,长洲人)曾为此写下《茶说》加以讥刺评论。时至今日,真正的虎丘茶更加难以得到了。

明代袁黄(字坤仪,号了凡,嘉善人)《群书备考》中说:茶之名称,最早见于东汉王褒的《僮约》。

明代许次纾(字然明,钱塘人)《茶疏》中说:江南名茶,唐朝人称道的是阳羡(今江苏宜兴)茶,宋朝人最推重的是建州(今福建建瓯)茶。影响至于今日,进奉朝廷的贡茶仍以这两地为最多。然而,如今的阳羡茶已是徒有虚名,建州茶也并非最上佳品,只有武夷山的雨前茶才是最好的。近来人们所崇尚的,是长兴(今浙江湖州)的罗茶,我怀疑这就是古人所说的顾渚紫笋茶。但是罗茶产地原本有数处,现今只有峒山所出的最好。

姚伯道说过:“在明月之峡,出产有好茶。这种茶的韵致清爽悠远,滋味甘甜醇香,足可以称得上是仙品。至于在顾渚山出产的茶叶,也有比较好的品种,今人只是以水口茶来命名,与罗茶全然不同。至于歙县的松萝茶,苏州的虎丘茶,杭州的龙井茶,都与罗茶不相上下。”从前郭次甫极力称道黄山茶,黄山也在歙县,但是黄山茶的品质却与松萝茶相差甚远。过去的士人都很推重天池茶,然而天池所产茶叶饮用略微多一些,就会使人感到腹中胀满。浙江盛产茶叶的地方,还有天台的雁荡山,括苍的大盘山,东阳的金华,绍兴的日铸,所产茶叶都与武夷茶不相上下。

杭州附近的许多山中,产茶很多,其中生长在南山的茶叶品质俱佳,生长在北山的茶叶品质稍差一些。福建名茶,除了武夷茶以外,还有泉州的请源茶,如果请高手来加工制造,也可以与武夷茶相匹敌而略逊一筹。可惜大多被炒制得焦枯,令人扫兴。两湖地区生产茶叶的地方有宝庆(今属湖南)等地,云南盛产茶叶的地方有五华等地,所产茶叶都赫赫有名,品质甚至在雁荡茶之上。其余各名山胜地所产的茶叶,应当不止上述这些,有的是我不知道,有的则是名声尚未显著,因而我在这里没有评论和涉及到。

明代李诩(字厚德,号戒庵老人,江阴人)《戒庵漫笔》(一作《戒庵老人漫笔》)中说:从前人们论茶,以枪旗为美,而不取雀舌、麦颗(一作谷粒)之名,这是因为茶芽细嫩,就容易混杂其他树木之叶,从而难以分辨。所谓枪旗,也就是一个茶芽带一片嫩叶,形状如马蜂翅,即今人所说的壶蜂翅。

《四时类要》中说:茶子在寒露时收取晒干,用潮湿的沙土拌匀,盛于筐笼之内,以草秸覆盖,否则就会因受冻而无法生长。到次年二月中取出来,用糠和焦土播种下去。播种之时,要选择树下或背阴之地挖一个坑,方圆三尺,深一尺,反复刨掘挖好之后放进粪和土,每个坑中下六七十颗子,然后覆盖一寸左右的土,坑与坑之间相距二尺,每坑种植一丛。茶的本性害怕潮湿,又畏惧阳光直射,一般适宜种在山中的斜坡、较陡的山坡以及排水较好的地方。如果是平地,必须深挖沟垄以便泄水,种植三年之后才可以收茶。

明代张大复(字长元,一字星期、心其,号寒山子,昆山人)《梅花草堂笔谈》中说:赵长白作《茶史》,考订颇为详尽,主要是记载其事罢了。龙团、凤饼,紫茸、拣芽,这些决不可能在当今之世通行。我曾经谈论当今之世,毛笔价格腾贵,制笔技艺就更会失传,茶叶价格腾贵,其本色香味就更能生发出来。天下的事情,没有不亲身实践而能够有所成就的。

明代文震亨(字启美,长洲人)《长物志》中说:古往今来谈论茶事的,不下数十家,例如陆羽的《茶经》、蔡襄的《茶录》,都可以说是尽善尽美之作。但是当时的制茶方法,是用茶碾碾碎,调和成膏,制成茶丸、茶挺,因而其名称有龙凤团、小龙团、密云龙、瑞云翔龙等。到宋徽宗宣和年间,才以茶色白者为贵。福建转运使郑可简开始创制银丝水芽,将茶叶剔除叶子而取其中心,以清泉浸泡,祛除龙脑等香料,只有新刻的小龙婉蜒盘旋在上面,称为龙团胜雪。当时以为不可变更的方法。我们明朝的风尚有所不同,烹点试茶的方法,也与前人不同。但是却非常简便,充分发挥其天然之趣味,可以称得上是穷尽了茶叶的真味。至于洗茶、候汤、择器也都各有其法,难道只是侈谈乌府、云屯等茶具名目罢了?

《虎丘志》中记载:冯梦祯(字开之,秀水人)说:“徐茂吴品茶,以虎丘茶为第一。”明代周高起(字伯高,江阴人)《洞山茶系》(当作《洞山茶系》)中说:罗茶被上流社会所喜爱,虽然是近数十年之间的事情,但是其出产之初,则从唐朝卢仝隐居洞山、种茶阴岭开始,于是就有茗岭的说法。相传古代有汉王居住在茗岭的南边,一边教育儿童读书,一边种植茶树,继承卢仝的清幽韵致,所以南山所产茶叶,香味远远超过茗岭。据说如今老庙后一带所产的茶叶,还出自唐宋时期的树木根株。贡山茶如今已经绝种。

明代徐(字惟起、兴公,闽人)《茶考》中说:考查《茶录》等书,福建所产的茶叶,以建安北苑为第一,壑源等处次之,武夷之名尚未为世人所知。但是范仲淹(谥文正)《斗茶歌》中有“溪边奇茗冠天下,武夷仙人从古栽”的诗句,苏轼(谥文忠)《荔枝叹》中有“武夷溪边粟粒芽,前丁后蔡相笼加”的诗句,可见武夷之茶在北宋时期已经著名,只是尚未达到鼎盛罢了。但是宋元时期制造团饼,似乎已经失去茶的正味。如今武夷茶灵芽仙萼,香味和色泽尤其清新,堪称福建茶中第一。至于北苑壑源等地所产,又泯然无人所知了。难道自然山川灵秀之气、造物生产繁衍之美,有时会随时势变易而形成如此局面吗?

清初劳大与(字宜斋,石门人)《瓯江逸志》中说:茶叶并非浙江南部地区的特产,但这里也产茶,因此旧时制度以茶充作贡品,至今尚未废止。明朝张璁(字秉用,赐名孚敬,字茂恭,号罗峰,瓯海即今温州人)执政时,凡是浙江南部所进贡的特产,都奏请蠲免,只有贡茶保留下来。也许是因为先春采制茶叶,可以作为祭祀用茶,而且每年所费人力和物力也不多,姑且保留,以便稍微用作向朝廷进献忠忱的礼仪吧!只是后世在具体实施的时候,不免会有恣意多取的情况,上定一分,下派十分,从而使得种茶的园圃成了怨声汇聚的地方。只希望在这里做官的人不要在规定的数额之外滥取无度,不至于造成民众的沉重负担。

明代陈耀文《天中记》中说:大凡种植茶树一定要先下子,移植之后就不可能成活了。因此民俗婚姻中的聘礼,必定以茶作为聘礼,也是取其从一而终的含义。

宋代高承《事物记原》中说:榷茶起源于唐朝建中(780-783)、贞元(785-805)之间。赵赞(建中三年)、张滂(贞元九年)建议按照每十税一的标准征收茶税。

明代陈继儒《枕谭》中说:古传注(郭璞为《尔雅·释木》所作的注释)认为:“茶树初次采摘的叫做茶,老者叫做茗,再老者叫做。”如今既然茶又称作茗,当是错用其事了。

明代熊明遇(字良孺,进贤人)《山茶记》(当作《罗茶记》)中说:产茶的地方,山中夕阳照射的地方要胜过朝阳照射的地方,罗产地的庙后山正好是西向,所以产茶上好;但总不如洞山南向,接受阳气最专,足可以称为仙品。

冒襄《茶汇钞》中说:茶叶产于平地,接受的土气较多,因而其品质重浊。界茶产于高山之上,全是风霜雨露清虚之气,所以值得推崇。

吴拭(字去尘,号逋道人,休宁人)说:武夷茶,其赏鉴从北宋蔡襄开始,认为其味道超过北苑的龙团茶,周右文极力贬低它。大概是因为山中不熟悉采制烘焙方法,一味追求量大利多的结果。我曾经试着采摘少许,以松萝茶的制法进行加工,汲取虎啸岩下语儿泉水烹煮,色、香、味俱备,带云石者还有甘软之气。于是我分出数百叶寄给周右文,希望使武夷佳茶能够扬眉吐气;同时又洒一杯于地,以告慰蔡襄的在天之灵。

超全和尚《武夷茶歌注》中说:建州有一位老人最初献上山茶,民间传说他死后成了山神,喊山之茶的习俗就是由此兴起的。

中原市语说:茶叫做渲老(倡优阶层中流行的秘密语)。

明代陈诗教(字四可,自号灌园叟,秀水人)《灌园史》中说:我曾经听山中和尚说,数颗茶子落地,只生长出一茎茶树,好比连理枝,因此婚嫁要以茶为礼,大概也是取其一个根本的含义。旧时传说茶树不可移植,终究也有移植而存活下来的,于是可知晁采寄茶,只是沿袭前人的影响罢了。

唐朝李商隐(字义山,河内人)《杂纂》以对花啜茶作为煞风景之事的一种。我苦于口渴病,每日饮茶何止七碗,那么花神能够体察的话,当不会怪罪我。

明代周晖《金陵琐事》中说:茶叶有肥瘦之分。云泉道人说:“大凡茶叶肥者味甘,味甘就不香。茶叶瘦者味苦,味苦就香。”这又是《茶经》、《茶诀》、《茶品》、《茶谱》等书所未曾阐发的观点。

野航道人朱存理(字性甫,明朝吴县人)说:品饮之用,以茶为首,可是茶叶却不见载于《尚书·禹贡》,大概是为了保全民生日用而不以此为利。后世榷茶成为制度,并非古圣先王的本意。陆羽编撰《茶经》,蔡襄编撰《茶录》,孟谏议寄给卢仝(号玉川)三百片月团,后来奢侈浪费以至于雕饰龙凤,应当责备蔡襄。然而饮茶清逸高远,上通王公贵族,下至山林隐逸,也可以说是一种雅道。

清朝佩文斋《广群芳谱》中说:茗花,也就是日常茶叶的花,色泽月白,中间黄心,隐然清香,插在书斋的花瓶中,可以作为清供佳品。而且花蕊在枝条之上,无不开遍。

清代王士祯(字子真,号渔阳山人,山东新城人)《居易录》中说:广南人以(即苦丁,又名皋卢)为茶。我将其写入《皇华记闻》中。阅读《道乡集》,其中有张纠的一首《送吴洞绝句》说:“茶选修仁方破碾,分吴洞忽当筵。君漠远矣知难作,试取一瓢江水煎。”大约是志完升任昭平时所作。

王士祯《分甘馀话》中说:北宋丁谓担任福建转运使,开始制造龙凤团茶上贡朝廷,总量不超过四十饼。天圣(1023-1032)中,又制造小团,其品质要超过大团。神宗时期,诏令制造密云龙,其品质又超过了小团。元(1086-1094)初年,摄政的宣仁皇太后说:“敕令建州,今后不许再造密云龙,也不要再造团茶,只选择上好的茶品吃了,就会生得甚好智慧。”宣仁皇太后一改熙宁(1068-1077)新政,贡茶的改制只是其中的一件小事。然而审视其言论,实在可以为万世所效法。士大夫之家,尤其是其膏粱子弟不可不知道其中的蕴涵。谨备录于此。

《百夷语》中说:茶也叫做芽。以粗茶叫做芽以结,以细茶叫做芽以完。缅甸少数民族称茶叫做腊扒,吃茶叫做腊扒仪索。

清代徐葆光《中山传信录》中说:琉球称茶叫做札。

《武夷茶考》中说:北宋丁谓制造龙团,蔡襄制造小龙团,都是北苑的事情。武夷茶进贡朝廷,是从元朝浙江省平章高兴开始的,可是谈论此事的人们动辄称丁谓、蔡襄。苏轼诗说:“武夷溪边粟粒芽,前丁后蔡相笼加。”可见在北苑修贡之时,武夷茶已经为两位先生所赏识了。到了高兴以武夷茶进贡之后,北苑就逐渐湮没无闻了。

从前有人说,茶叶作为一种物产,涤除昏昧,消化积滞,对于学习、从政都是有帮助的,所以贡茶与进贡荔枝、桃花是不同的。然而,将此道理放在更高的大义层面来看,贡茶也不过是和宦官、宫女敬爱君王的表现类似。蔡襄直言敢谏,名高天下,与名臣范仲淹、欧阳修差不多齐名,可是因为贡茶一事却与号称贪婪小人的丁谓相提并论。如此说来,君子的言行举止,难道可以不慎重吗?

清代屈擢升《随见录》中说:按照沈括《梦溪笔谈》的说法:“建州茶都是乔木,而吴地、蜀地的茶叶只是丛生的灌木罢了。”根据我的见闻,武夷茶树都是丛生,起初并无乔木,难道沈括没有到过建安吗?抑或是当时的北苑与如今的武夷有所不同呢?《茶经》记载“巴山峡川中有两人合抱的”,这又与吴地、蜀地茶叶是丛生灌木的说法不同,姑且记述于此以便参考。

明代凌迪知(字稚哲,号绎泉,乌程人)《万姓通谱》中记载:汉朝的时候有茶恬,出于《汉书·江都易王传》。根据《汉书》所说的荼恬[苏林说:茶,食邪反],则荼本有两种读音,到唐朝时,荼、茶才分开了。

明代焦周(字茂孝,上元人)《说》中说:茶叶,又叫做玉茸。

篇幅所限,精彩待续。

文/网络综合

品味生活,从茶开始。一人得神,二人得趣,三人得味......与朋友分享,也是一种快乐。

如今的社会,学生学习紧张,上班族工作压力巨大,节奏快得让人有些喘不过气来。若像古代隐士一样归隐山林,躲到一个偏僻的地方居住一段时日,对于多数人都是无法实现的。

那么,在如此紧张忙碌的生活中,让我们心灵澄净清澈成本最低的方法,也许就是喝茶。

朱元璋的第十七子朱权在《茶谱》里说:“茶之为物,可以助诗兴而云山顿色,可以伏睡魔而天地忘形,可以倍清谈而万象惊寒,茶之功大矣!”

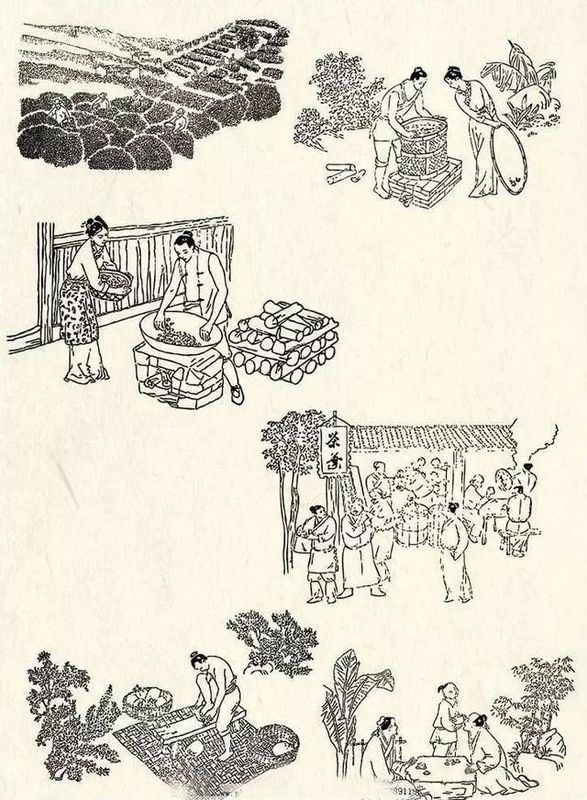

世界上最早的茶树起源于中国,饮茶的历史也是源于中国。最早的说法是:“神农尝百草,一日而遇七十毒,得荼以解之。“这种说法当然可以归于半神半人的故事集里,但是,茶叶的发现,大概也是这么个意思。茶不同于酒,不是因机缘巧合被发明出来的食物,是大自然本就存在的植物,在公元前2700多年的人文初始时期,神农氏或某位踏遍青山的有心人,在冒险尝试植物各种功效的过程中,发现了茶的功用。

茶文化的内涵十分丰富,涉及科技教育、文化艺术、医学保健、历史考古、经济贸易、餐饮旅游和新闻出版等学科与行业。其形成与发展经历了汉魏六朝、隋唐五代、宋元、明清、当代5个时期。

茶以饮用传扬,茶文化围绕饮茶活动所形成的文化现象,两晋南北朝是中华茶文化的酝酿时期。

两晋南北朝,茶以其清淡、虚静的本性和疗病的功能广受宗教徒的青睐,佛教、道教徒与茶结缘,以茶养生,以茶助修行。

同一时期,饮茶之风在文人中盛行,茶文学初步兴起,产生了《荈赋》等名篇。孙楚的《出歌》、左思的《娇女诗》、王微的《杂诗》是早期的涉茶诗。晋宋时期的《搜神记》、《异苑》等志怪小说集中,有关于茶的故事。西晋杜育的《荈赋》是文学史上第一篇以茶为题材的散文,才辞丰美,对后世的茶文学创作颇有影响。

因此汉魏六朝是茶文化的酝酿时期。

唐代以前,茶主要是以药用为主。茶内含有咖啡碱,可以振奋精神、抗拒疲劳、提神醒脑的作用。神医华佗的《食论》就说:“苦荼久食,益意思。“

成书于三国时期的《广雅》里说:“湖北、四川一带,把茶树的鲜叶采下来制成茶饼,叶子老的,要加用米糊才能做成饼。调煮饮用的时候,先把饼茶烘烤呈红色,然后捣成细末放在瓷器里,浇上沸水,盖好,并用葱、姜、橘子等掺和调味一起吃下去。“

可见,在古代很长一段时间里,对于茶的使用,主要是吃茶,而不是饮用茶汤,茶叶大多被磨碎后烹煮后食用。

据《晋中兴书》记载,时任吴兴太守陆纳是一个节俭之人,从不花费心思准备宴席招待宾客,哪怕是谢安来访,所设也仅是茶果而已。在陆纳看来,以茶果自奉和待客是高洁朴素、不迎合骄奢习气的生活方式,是他的品质所在。

茶圣陆羽在《茶经》说,茶之为饮,宜精行俭德之人。

隋唐开始,随着茶叶栽种技术和制茶工艺的发展,茶叶的品饮渐渐成为一种风尚。这其中,不得不说,就是刚刚提到的“茶圣“陆羽。

陆羽本是孤儿,三岁被遗弃,后被被竟陵龙盖寺的住持智积禅师发现抱回寺里抚养。

智积禅师对茶情有独钟,喜欢喝茶。陆羽的幼年就是在充满茶香的环境中熏陶过来的。

陆羽是智积禅师抚养长大的,自然跟着爱好喝茶的他学习煮茶。智积把自己对茶的品鉴知识都传给了陆羽,也在陆羽的心中留下了茶的种子。

陆羽在安史之乱后从江北的故乡竟陵来到江南,奔波于各个产茶区,比如像浙江、福建、江西、安徽这些地方,亲自试茶、品鉴泉水,花费了几十年的时间,完成了《茶经》这部茶学经典。

陆羽以《茶经》一书,将饮茶这件形而下的生活日常上升到极致讲究、极其雅致、极度专业的程度,连茶具都要二十四种器具构成一套的。

自此以后,饮茶开始逐步脱离了单纯解渴的状态,渐而成为上流社会的风雅之物。

“自从陆羽生人间,人间想学事春茶。”由于茶事的兴盛,不仅文人雅士热衷此道,唐代的许多帝王都嗜好茶事。唐玄宗以多才多艺著称,不但喜欢饮茶,还喜欢与妃子斗茶。

而唐代宗朝始创贡茶院,且由时任湖州刺史颜真卿就是首任监制贡茶者。

唐朝大书法家在湖州刺史的时间虽仅有三年,但在陆羽的影响之下,也成为茶文化的爱好者,对文人雅士的风雅事业十分感兴趣,不仅助陆羽建造了三癸亭,还与诸位爱茶文士组织茶宴,对赋茶诗,其中最有名的一首就是颜真卿与同僚、诗僧皎然的联唱:

五言月夜啜茶联句

泛花邀坐客,代饮引情言。——陆士修

醒酒宜华席,留僧想独园。——张荐

不须攀月桂,何假树庭萱。——李崿

御史秋风劲,尚书北斗尊。——崔万

流华净肌骨,疏瀹涤心原。——颜真卿

不似春醪醉,何辞绿菽繁。——皎然

素瓷传静夜,芳气清闲轩。——陆士修

唐代是中国茶文化确立的时代,饮茶的大普及,茶文学的大繁荣,茶学专著的问世,且不同喜爱饮茶的文士形成了不同的茶文化圈,唐代的茶道已渐而形成,有了许多约定俗成:

萌生精品意识:由于茶事发达,唐朝人逐渐萌生了名茶意识,阳羡茶、蒙顶茶就是当时名品,有“蒙顶山上茶,扬子江中水”的说法。而且陆羽在《茶经》中亦有“野者上,园者次,阳崖阴林。紫者上,绿者次;笋者上,牙者次;叶卷上,叶舒次。”的说法。

革新用茶工具:《茶经》将制茶工具系列化,如蒸青饼茶的七道工序“采、蒸、捣、拍、焙、穿、封”均有配套工具;二来结束了茶具与食具混用的时代,《茶经》载茶具29种,并使得煮茶、饮茶器具专门化。

精选饮用茶叶:唐代以前人们饮用茶叶,大都是迟摘的大叶,未经加工而直接投放于釜中煮汁而饮。唐、宋根据前人经验,称“早采者为茶,晚采者为茗”,就是用较为粗老的晚摘的茶叶煮汁而饮,仅仅是解渴式的粗饮。而到了唐代,已有了较为成熟的制作方法,将茶叶蒸捣加工成饼状。

讲究饮茶方法:唐人烹茶流行于陆羽《茶经》记述的“煎茶法”,是投茶于釜,煮而饮之。程序是炙茶、碾茶、筛茶、煮水、投茶、分茶、饮茶。

注重品茗环境:唐人追求的是清幽高雅的品茗环境,而且不仅限于自然环境,还包括饮茶的人和所做的事。诗僧皎然更以为品茶伴以花香琴韵才是幽静,若再有几位高人逸士以茶相会,赏醉人之花、赋儒雅之诗、听高山流水、品高洁之茶,才是茶道之和谐整体。

强调饮茶之美:唐代的制茶、煮茶、饮茶并非一般技术,富含艺术性、文化性,所以只有综合水平的提高才能得到真味真趣真美。饮茶追求茶叶的色、香、味、形的美,追求水的清、轻、甘、冽、活,追求器具之美,须用活火煎水,注重饮茶环境和品饮方式。唐代饮茶显然已经上升至生活美学的层面了。

饮茶有所仪轨:陆羽《茶经》对饮茶程序作了总结,一则茶末,只煮三碗才能使茶汤鲜爽浓强,较次的是煮五碗。如坐客为五人,就煮三碗分饮;坐客有七人时,则以五碗匀分。行茶是传碗递盏,分而饮之,以茶会友,创造一个和谐、宁静的气氛。后来,也为日本茶道所借鉴。

茶人道德标准:《茶经》说茶最宜“精行俭德”之人,唐朝末年刘贞亮更进一步提出茶有“十德”。这些坚持道德的饮茶原则,令饮茶这样的日常俗事上升到精神领域。当中国茶传入日本后,日本茶道集大成者千利休提出其“和、敬、清、寂”的茶道思想。

生活之美就是如此,就是把自然朴素的生活艺术化、人情化、理想化。美不完全在于外物固有,也不完全在于人心想象,而是人心将真诚和情感寄托于物上,拥有超越功利的兴致和情趣。

到了宋代,饮茶风气更盛,已成了人们日常生活中不可或缺之物。时任宰相王安石的《议茶法》说:“茶之为民用,等于米盐,不可一日以无。”

炽盛的宋代茶风,促进了茶馆的兴起,两宋京都以至于外郡、市、镇都茶楼林立,当时称为茶坊、茶肆、茶房、茶屋等等。张择端的《清明上河图》中就展现了东京开封城茶坊酒肆林立的景象。

孟元的《东京梦华录》,更是记载开封茶坊炽盛的情形。如开封朱雀门外以南东西两教坊,余皆居民或茶坊;北山子茶坊内有仙洞、仙桥,仕女往往吃茶于彼,而且,茶坊内,随季节变化,摆设时令鲜花,悬挂名人图画,布置的精致雅洁,创造和谐雅静的环境;茶坊之外,还有提壶叫卖的人。

宋代茶文化走向两极,一是民间的普及化、简易化,一是宫廷的奢侈化、精致化。而夹在民间与宫廷中间的文人,则是崇尚风雅和自然。唐代时文人、隐士、僧人领导茶文化的时代,到了宋代,则是各领风骚,文人保持着独有的率真且与自然相为契合。因而,有宋一代,虽以龙凤团饼的贡茶闻名于世,但引领茶文化精神潮流的,却是文化人。

宋代才女李清照与丈夫赵明诚每次吃完饭后,就回书房坐下,泡上茶,比谁的记忆力好。一人随便拿出一本史书,说出一件史事,另一人说出再某书某卷某页某行,然后打开书验证,说对了的人便先喝茶,有时候一旦说对了,两人会乐得哈哈大笑,以至于把手中的茶杯都打翻了,也就是纳兰性德《浣溪沙》中说的“赌书消得泼茶香”的故事。

如果唐朝的茶文化是以精致为特色,宋代茶文化则以雅致为特点。而宋代的饮茶法与唐代也大有不同,当时流行于社会的饮茶法是点茶法,现在日本的末茶道便是脱胎于此。

宋代皇帝宋徽宗便精通斗茶,宋徽宗赵佶做皇帝昏庸无道,但却是一流的艺术家,工书画,通百艺,在书法、绘画、音乐、诗词等方面都有很高的造诣,亦颇为精通茶艺,而且研究茶学,写了《大观茶论》一书。御笔写茶书,古今仅此一例。

宋代文人的饮茶趣味已不满足于独乐乐,更是风靡了“斗茶”的文人雅事。

斗茶,始于福建建安一带,到了宋朝,建安北苑是当时最负盛名的茶区。斗茶是重在观赏的综合性技艺,包括鉴茶辨质、细碾精罗、候汤备盏、调和茶膏、点茶击拂等环节,每个步骤都须精究熟谙,最关键的步骤在于点茶和击拂,最精彩的部分则是汤花的显现。

衡量斗茶胜负的标准,一是看茶面汤花的色泽与均匀程度,汤花色泽鲜白、茶面细碎均匀为佳;二是看茶盏的内沿与汤花相接处有无水的痕迹,以汤茶保持时间较长、紧贴盏沿不退散为佳,而汤花退散较快、先出现水痕的为负。

斗茶时,操作者要眼到、手到、心到,需要小心谨慎、一丝不苟,又要运作自如,风致潇洒。观赏者屏气凝神,视点茶者起落倾旋,观赏茶汤变幻,既然兴致热烈,扣人心弦,一时间妙趣横生,雅韵悠远。斗茶时,白色的汤花与黑色的建盏交相辉映,芬芳茶香与优雅茶艺不仅给人以物质上的享受,更能给人带来精神上的愉悦。

到了明代,太祖朱元璋废团改散,团饼的煎煮之法改为散茶冲泡之法,更崇尚的是自然之美,以天然者自胜,将茶与自身与大自然相互融合,体现中国“天人合一”的传统思想。

元末明初画家赵原有《陆羽烹茶荼》,就体现了文人自然的趣味,画中陆羽与远山近水、古树茅屋汇成一幅完整和谐的整体。以天地为茶室,天高地阔,天清地远,青山朦胧,古木挺拔,近山巍峨,山水清幽,重山复水。近处广水,有茅草屋临水而筑,四面草木繁盛,曲径通幽处一条小道延伸出画面,仿佛此处隐秘于山林间。阁内一人,扶膝踞坐于榻上,是为陆羽,一童子拥炉烹茶跽于一侧,给人以宇宙无限之感,又给人带来无限的野趣。

茶与人、与地、与水、与山、与天和谐融为一体。

而真开千古茗饮之风的正是朱权,他大胆改革传统的品饮方法和茶具,形成了一套简单新颖的烹饮法。

《茶谱》中,与朱权一道品茗的,皆是“鸾俦鹤侣,骚人墨客”的高雅人士,“或会与泉石之间,或处于松竹之下,或对皓月清风,或坐明窗净牖”,与诸位“探虚玄而参造化,清心神而出尘表”。就在这样超凡脱俗的氛围中,与诸位同道中人开始愉悦、闲适、舒适、清静地品饮。

进入现代,传统的茶诗、茶词的创作仍在继续,郭沫若、赵朴初、聂绀弩、启功等均有佳作传世。茶事散文极其繁荣,20世纪的文学家大都撰有茶文,其数量是以往历代总和的数倍乃至数十倍。鲁迅、周作人、梁实秋、林语堂、苏雪林、秦牧、邵燕祥、汪曾祺、邓友梅、李国文、贾平凹均有优秀茶文,个人出版茶事散文专集的,有林清玄《莲花香片》、王旭烽《瑞草之国》、王琼《白云流霞》等。茶事小说更是异军突起,王旭烽的茶人三部曲——《南方有嘉木》、《不夜之侯》、《筑草为城》,荣获中国小说最高奖——茅盾文学奖。

艺术方面,有吴昌硕、齐白石、丰子恺、刘旦宅、范曾、林晓丹、李茂荣的茶事绘画,赵朴初、启功的茶事书法。老舍的《茶馆》常演不衰,茶歌、茶舞、茶乐是许多文艺晚会的保留节目。《请茶歌》、《采茶舞曲》、《挑担茶叶上北京》、《请喝一杯酥油茶》广为流传,家喻户晓。

自20世纪80年代起,沉寂了两百多年的中华茶道开始复兴。首先从台湾,继之是大陆和港澳。茶艺、茶道、茶文化团体和组织纷纷成立,有台湾中华茶艺联合促进会、台湾中华国际无我茶会推广协会、台湾中华茶文化学会、中国国际茶文化研究会、中华茶人联谊会、澳门中华茶道会、香港茶艺中心等,他们为普及中华茶艺,弘扬中华茶道,作出了积极贡献。近年来两岸四地的茶道交流活动频繁,全国和地方性的茶艺赛、茶席设计赛也经常举办。理论研究异常活跃,近20年出版的有关茶艺、茶道、茶文化著作的数量,超过中国历史上茶书数量的总和。并且,现代中华茶艺已走出国门,不仅传播到东亚、东南亚,还远传欧美。

20世纪80年代以来,中华茶文化全面复兴,茶馆业的发展更是突飞猛进。现代茶艺馆如雨后春笋般地涌现,遍布都市城镇的大街小巷。目前中国每一座大中城市都有茶馆(茶楼、茶坊、茶社、茶苑等)数十到数百家,此外,许多宾馆、饭店、酒楼也附设茶室。中国目前有大大小小的各种茶馆、茶楼、茶坊、茶社、茶苑5万多家,北京、上海各有茶馆(茶楼、茶坊、茶社、茶苑等)一千多家。在许多大中城市,茶馆的数量正以每年20%的速度增长。正是鉴于现代茶馆业的迅猛发展,中国国家劳动和社会保障部于1998年将茶艺师列入国家职业大典,茶艺师这一新兴职业走上中国社会舞台。2001年,又颁布了《茶艺师国家职业标准》,规范了茶馆服务行业。茶艺馆成为当代茶产业发展中亮丽的风景。

唐宋流行煎茶、点茶,茶具亦是十分繁复,明清的茶具一改唐宋的崇金贵银,转为崇尚陶瓷,颇有返璞归真的气象,其中,又以景瓷、宜陶最为流行。

“景瓷”即是江西景德镇瓷,有明一代,至精至美之瓷,莫不出于景德镇”,被誉为“天下瓷都”,工艺考究、制作精巧,其瓷器以“白如玉,明如镜,薄如纸,声如磬”的独特风格蜚声海内外,景瓷光泽柔和,温润如玉,如若不信,可以拿一只骨瓷杯或碗,放在灯光下,瓷的细腻与通透定会让你赞叹不已;釉面光滑,晶莹剔透,普通的瓷器根本不可与之相媲美;若将一只景瓷杯平放在手上,用拇指和中指轻轻一弹,就会听到“咚”的一声脆响,有如乐器奏出的优美罄声,扣人心弦;景德镇瓷因其质薄而变得轻巧与尊贵,小巧玲珑,胎质细腻,清新典雅,画意生动。

“宜陶”即是江苏宜兴所产紫砂陶壶,明清开始,世间茶具称为首。《阳羡名壶录》里说,名手作壶,一壶重不数两,价重每一、二十金,能使土与黄金争价。通常的说法,紫砂壶的创始人是明代正德、嘉靖时的供春。供春壶,当时人称赞“栗色暗暗,如古今铁,敦庞周正。”短短12个字,令人如见其壶,可惜供春壶已不得见。当代宜兴紫砂大师顾景舟先生的一件仿品,价格也在60万港币左右,足见供春壶的艺术价值多么珍贵。

紫砂壶之所以受到茶人喜爱,一方面是造型美观,另一方面泡茶时有许多优点。紫砂壶气孔微细,密度高。用紫砂壶沏茶,不失原味;紫砂壶能吸收茶汁,壶内壁不刷,沏茶而绝无异味。紫砂壶经久使用,壶壁积聚“茶锈”,以致空壶注入沸水,也会茶香氤氲;紫砂使用越久,壶身色泽越发光亮照人,气韵温雅。紫砂壶长久使用,器身会因抚摸擦拭,变得越发光润可爱。《阳羡茗壶系》说:“壶经久用,涤拭口加,自发黯然之光,入可见鉴。”

明代文人所推崇的是天、地、人融为一体,清幽淡雅,超越尘世的理想境界,正如朱光潜先生所讲:“人要有出世的精神才可以做入世的事业。无论是讲学问或是有事业的人都要抱有一副‘无所为而为’的精神,把自己所做的学问事业当作一件艺术品看待,只求满足理想和情趣,不斤斤计较于利害得失,才可以有一番真正的成就。”我想日本茶道所崇尚的,也正是这样的精神吧。

时至明朝中后期,茶文化不仅为文人所持,更是深入到大众之中,深入到千家万户之中,与千万百姓的日常生活紧密相连。这种深入,具体表现在茶馆的兴盛、工夫茶的兴起以及茶俗的广泛运用。

清代茶文化虽以深入民间为特色的,但并非不讲茶艺、不讲品味、不讲技巧,盛于福建汀州、漳州、泉州及广东潮汕地区的工夫茶,均于这一时期发展而来的。相传自元朝起潮州人就有喝工夫茶的习俗,自清代以来,盛行至今,工夫茶可谓是唐宋品茗的流风余韵。

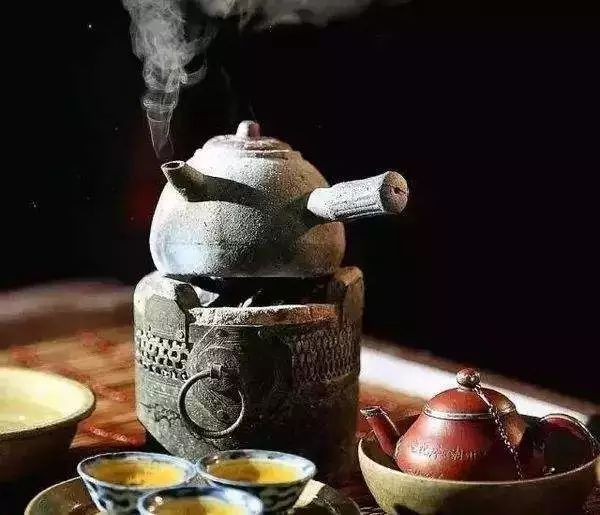

工夫茶茶具中最典型的“四件宝”:孟臣罐(小紫砂陶壶)、若深瓯(小薄瓷杯)、玉书碨(烧水陶壶)、潮汕烘炉(茶炉)。燃料用炭,也用的甘蔗渣或橄榄核。品饮工夫茶特别讲究技巧,工夫茶有所谓“十法”:即候火、虾须水(刚开未开的水)、烫杯、热壶、拣茶、装茶、高冲、低斟、盖沫(用壶盖把浮沫杂质抹去)、淋顶。

工夫茶分福建、潮汕、台湾三个派系,福建喝铁观音比较多,潮汕喝大红袍、单枞茶比较多,台湾则喝冻顶乌龙比较多。但是从冲泡方法上来说,三者是共通共融的。

中国人饮茶,实际上有三个层次:一是生理需要的“牛饮”,二是科学合理的“饮茶”,三是讲究艺术的“品茗”。艺术品茗讲究好茶、真水、活火、妙器、闲情,虽说要“有钱”、“有闲”才可,有钱才能购置必要的茶叶和茶具,有闲才能细啜慢饮进而追求心灵的真诚。

然而,多少钱算是有钱,生活如何才算是有闲,就全凭自己裁定了吧。

注:内容来源今日头条-蒲秋文化,贵在分享,如涉及版权问题请联系删除