说起苦荞茶多数人可能都会认为它是一种茶类,但实际上并不是这样,他属于一种可以泡水喝的食物,因为其营养价值高,并且具有可以解暑的作用,因此常被大家用作夏季的饮品,那么大家知道除了上面介绍的以外,苦荞茶还有哪些作用吗?

夏季天气炎热很多人都会出现没有食欲的情况你,这时候就推荐大家一款苦荞茶,对于这方面是很有帮助的。

苦荞麦被称为营养界的“五谷之王”,这是因为它具有很强的功效。它的外壳为黑色,内部果实呈黄绿色,黑色补肾,黄色养脾,绿色又归为青色,入肝。因此苦荞茶对于肝病方面具有很好的作用。

苦荞茶成分中含有大量的黄酮类物质,这种物质在应对急慢性肝炎、肝硬化、脂肪肝等方面具有很好的疗效,可以达到养肝护肝,达到疏泄清血毒、开窍明目的作用。

苦荞外皮多为黄色,而黄色的食物可以养脾,在《本草纲目》中也有记载,荞麦具有“实肠胃、益气力、续精神”的作用。

苦荞茶成分中还有丰富的膳食纤维,在促进胃肠蠕动和胃酸分解以及粪便的排出有很好的效果,因此它不仅可以养脾胃,同时还可以治疗便秘。

夏季很多人都会出现苦夏的情况,如消化不良、没胃口、食欲不振等情况,这时候喝上几杯苦荞茶就可以起到以促进脾胃运化、增强食欲的作用,因此适合夏季食欲不振的人群饮用。

上文中小编为大家介绍的苦荞茶的作用都是适用于大家生活中较为常出现的问题,建议大家可以根据自己的实际情况适量的饮用。除了上面介绍到的几点好处外,常喝苦荞茶还可以帮助降三高,同时它也是减肥、美容养颜的佳品。

苦荞茶是什么茶?

中国茶文化博大精深,茶的种类也非常多,例如绿茶、红茶、普洱茶、花草茶等等。这些茶经过多年的文化沉淀,在人们心目中已经留下了非常深刻的印象。所以当人们刚接触苦荞茶时,经常会有人问:“苦荞茶是什么茶?”

苦荞茶并不是茶叶。它不是从茶树上摘下来的叶子做成的,而是将生长在高寒山区的苦荞麦加工之后做成的茶。

苦荞茶是将苦荞麦种子筛选、烘烤制成的饮品,学名鞑靼荞麦(F.tataricum),分为普通苦荞和黑苦荞。普通苦荞外壳为黄白色;黑苦荞即珍珠黑苦荞,有“黑珍珠”之称,外壳呈深黑色。

苦荞茶,并非传统意义上的茶(绿茶、红茶、花茶、黑茶、白茶等),严格来说是一种炒米茶。苦荞麦喜凉爽,耐瘠薄,多生长在高寒山区,籽粒供食用。产地主要为四川、陕西、云南、贵州和山西。

苦荞茶的功效和作用

实肠胃,益气力,续精神,利耳目,炼五脏渣秽;安神、活气血、降气宽肠、清热肿风痛、祛积化滞、清肠、润肠、通便、止咳、平喘、抗炎、抗过敏、强心、减肥、美容等。

苦荞茶的营养价值

据科学工作者证实,苦荞茶中含有黄酮类物质,其主要成分为芦丁。芦丁含量占总黄酮的70~90%,芦丁又名芸香甙、维生素P,具有降低毛细血管脆性,改善微循环的作用,在临床上主要用于糖尿病、高血压的辅助治疗。而芦丁在其它谷物中几乎没有。

近年人们又研究出了苦荞麦中的营养成分以及它对人体的抗衰老等保健作用,结果表明:在苦荞茶中不仅含有丰富的蛋白质、叶绿素、脂肪、碳水化合物、粗纤维、矿物质及微量元素,同时还含有18种天然氨基酸,总含量达到11.82%,并含有9种脂肪酸,对幼儿有促进生长发育的作用,对成年人可防止冠心病的发生。

本文作者:陆鹏LuPeng,Ph.D.东京大学农学与生命科学研究科应用生命化学专业博士后

最近,我在豆瓣读书上看到了一本评分高达8.0分的书,是由浙江大学茶学系王岳飞教授和徐平老师编写的《茶文化与茶健康》。该书于2014年1月首次出版,经过修订后又在2017年9月出版了第二版。从大家的留言可以看出该书在饮茶爱好者中的评价非常不错[1]。

茶叶为“万病之药”?查证过吗?

我本人也十分喜欢王岳飞教授有关茶学概论的大学网络公开课[2]。在听课的过程中,我学到了不少关于茶叶相关的生化知识。王岳飞教授也是我本人十分尊敬的一位教授,他在园艺学领域的研究颇有价值。但是,当我看完《茶文化与茶健康(第二版)》的第五、六、七章之后,我觉得其中有一些地方与我自身的想法不太一样。因此,我想借此机会谈一下我自己的浅见。

《茶文化与茶健康(第二版)》的第五、六、七章的标题分别为“茶食品与保健品”、“茶为‘万病之药’”、“茶保健九大功效”。主要内容为介绍茶叶的保健效果。行文方式对读者来说十分亲切,使人有非常良好的阅读体验。不过令人遗憾的是,在通篇阅读之后,所有的关键论证部分都没有标注明确的信源,这大大降低了文中论点的可信程度。读者如果想要查证其观点的正确性也变得十分困难。其中有一些论述也有待商榷。下面我们就第六章“茶为‘万病之药’”为例(《茶文化与茶健康》第二版,第54页),做一个详细的剖析,也希望大家在听完我的浅见后能自己思索一下。

万病之药查证信源

王岳飞教授在第六章开篇说:“茶为什么可以叫做‘万病之药’?大家知道如果一个药是‘万病之药’,如果我说我这个药能够治百病,那一定是狗皮膏药、假药,对不对?你这个药什么都能治那肯定谁都不信,但‘茶为万病之药’这句话绝对正确。怎么去理解这句话?先来了解一下‘茶为万病之药’这句话的历史回顾,然后再了解“茶为万病之药”的理论依据是什么。”

我的观点是:任何药物对某种疾病是否有效,最直接简单的科学证据就是去看权威期刊发表的临床医学论文。就算没有临床研究,至少也得引用经过科学界同行审评后发表的学术论文来进行论证。某项药物的有效性,只能通过科学实验来证明。悠久的历史文化和人们对它的情感都是过于主观和片面的。如果你同意我的观点,那么我们就一起来看看“茶为‘万病之药’”的论证。

【原文1】:

茶叶在我国最早作为药物使用,以前把茶叶叫茶药。最早的药理功效的记载是在《神农本草》里面茶的起源部分。这里面说神农“日遇七十二毒,得茶而解之”。到了汉代就把它当成长生不老的仙药。医圣张仲景在《伤寒论》里面有关于茶的评论“茶治脓血甚效”。名医华佗也讲了一句“苦茶久食益思意”,就是说茶对身体有很大的好处。唐代陆羽在《茶经》里也记载了很多茶的功效。所以在唐朝以前的人就认识到茶的功效不少,不仅可以让我们提神、明目、有力气、精神愉快,还可以减肥、增强思维的敏锐度等。那么宋代以后,关于茶功效的记载就更加深入了。像苏东坡的《茶说》、吴淑的《茶赋》、顾元庆的《茶谱》,包括李时珍的《本草纲目》里面都描写到茶的功效。

【查证1】:

已经有农业考古学者指出,《神农本草》里根本没有真正记载过神农“日遇七十二毒,得茶而解之”的语句[3],[4],[5],不过这不是我们今天关注的重点。

我认为这一段文字有以下两点主要问题:

1,企图在古文中寻找答案;

2,树立无关权威。

咱们先讨论第一个。文中引用了张仲景在《伤寒论》中的一句“茶治脓血甚效”;华佗的一句“苦茶久食益思意”;陆羽的《茶经》以及李时珍的《本草纲目》等等。这些文献的记载应该是没什么问题,但是我们必须清楚的认识到中国的古代并没有科学思维,一般是基于个例的主观推测。古代医书中的记载本身就需要通过现代科学来验证。仅仅因为茶叶的功效在古代文献中有所记载就得出它确有这些功效的结论,这样的论证并不可取。

至于第二点,如果引用张仲景、华佗、陆羽、李时珍等古人的理由是他们与医学相关的话,那么引用苏东坡、吴淑、顾元庆等文人的作品就不太能够理解了。就算是一位科学家,不管他的名气有多大,在他擅长的领域之外,都有可能犯常识性的错误。古代的这些文人虽然名气很大,但是都是与医学不相干的名人。如此树立无关权威,似乎透露着这么一个信息:让大家认为古代名人们都说喝茶有这些功效了,你还不信吗?但是我们必须认识到,文人也只是文采好,对茶叶的功效怕是没有什么研究,文人的记载并不能证明茶叶就一定具有那些功效。

【原文2】:

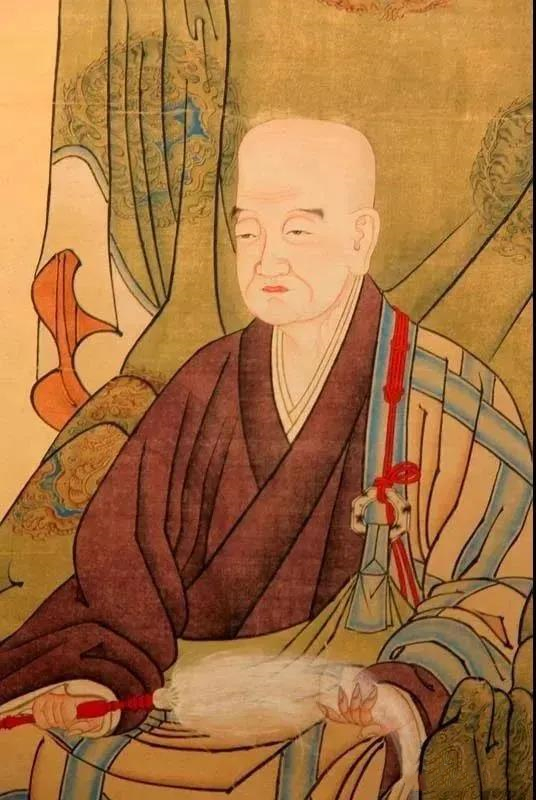

茶的功效在《本草纲目》里面有记载:“茶苦而寒最能降火”。“火”会引起身体很多问题。那么像日本种茶的鼻祖——荣西,“茶禅一味”是他提出来的。他在《吃茶养生记》里面讲到“茶者养生之仙药,延龄之妙术也”。他觉得茶能够养生,能够延长我们的寿命。茶刚开始传到欧洲去时,它不是放在食品店、茶叶店里卖的。它是放到药房里卖的,它是作为一种药去卖的。

【查证2】:

这段论证原文比较散,我按顺序依次发表一下我的浅见:

1,本草纲目的例子,我的理解是,“火”会引起身体很多问题,茶叶能降火,所以茶有很多功效,是“万病之药”。上火是一个我们经常听到的比较神秘且不能被定量的一个概念。为此我去查了一下中医对于火的描述。根据全国中医药行业高等教育“十三五”规划教材《中医学基础》关于热(火)邪的记载:凡致病具有燔灼、炎上、急迫基本特性的外邪,称为热(火)邪。热邪,又称温邪、温热之邪。热之极则为火。温、热、火邪三者仅程度不同,没有本质区别。然而热(火)邪只是中医学中致病“六淫”中的“一淫”。“六淫”中其他的致病因素还包括“风邪”、“寒邪”、“暑邪”、“湿邪”和“燥邪”[6]。茶叶能不能降火我不知道,不过就算能降火,那么茶叶是否也能治疗其余“五淫”引起的疾病呢?

2,日本荣西法师的例子也涉及树立无关权威。我们知道,哪怕是在当代,医学知识的更新换代都是非常快的。一名老医学专家的个人观点如果没有经得住同行审评,也是不能被科学界所认可的。日本荣西法师虽然有名,但是他个人对茶叶能够延长寿命的观点,也仅仅只是他个人的观点。并不能因为他有名,就用他说的话来论证茶叶能够延长人们寿命。

3,欧洲人把茶叶当药的例子。我不否认茶叶有一定的药用价值,但不能证明茶叶是“万病之药”,这过于夸大茶叶的功效。

【原文3】:

20世纪80年代以后,再次出现了研究茶的高潮,因为日本科学家最早揭示了茶里面的茶多酚能够抑制人体的癌细胞活性。所以从那个时候开始,研究茶的科学家越来越多了。浙江中医药大学的林乾良教授总结了很多的文献,把茶的传统功效归结为让人少睡、安神、明目等24项。从这些总结来看,茶真的可以预防治疗很多的疾病,这句话“茶为万病之药”应该是非常正确的。

【查证3】:

这段话其实已经不证自明了。林乾良教授总结了24项茶叶功效。我认为与其称“‘茶为万病之药’应该是非常正确的”,这24项就包含了人类所有的疾病了吗?我实在无法理解怎么就“非常正确”了,不如展开介绍林乾良教授总结的24项有限功效

【原文4】:

现代医学又证明了整个论断,像我们现在中外营养学家评的“十大健康长寿食品”、像中国的《大众医学》2003年评了一个“十大健康食品”里面都有茶叶。美国的《时代周刊》和《时代》杂志都把茶作为最好的抗氧化食品或者营养食品去推荐。德国的《焦点》杂志把茶列为十大健康长寿食品。而且绿茶有神奇的功效,它能够防止动脉硬化、防止前列腺癌、能够减肥、能够燃烧脂肪。茶的这些功效在其他中外文献中都有论及。现在全世界对茶与健康关系的关注度越来越高。很多科学家在研究茶跟健康的关系,从1985年到今天世界上有茶与健康关系的文献数量越来越多。1985年只要三五篇,到2005年就有500多篇,现在有1000多篇。这表明全世界科学家都在关注茶的健康作用。

【查证4】:

这一段开头虽然说了“现代医学又证明了整个论断”。但是下文的例子中没有一个是现代医学的相关的。中国的《大众医学》,美国的《时代周刊》和《时代》以及德国的《焦点》都不是科学界广泛认可的现代医学领域权威期刊。而且就算这些杂志的报道是可信的,他们也仅仅刊登了茶叶的有限功效,而并不是把茶叶报道为“万病之药”。比如:美国的《时代周刊》和《时代》报道了绿茶的抗氧化功效。德国的《焦点》杂志报道了长寿。《大众医学》2003年评了一个“十大健康食品”里面都有茶叶”就更有意思了。按照这个逻辑是不是当年同样被评为“十大健康食品”的花椰菜等十字花科蔬菜;牛奶、酸奶;海鱼;番茄;黑木耳、松蘑等菌菇类;胡萝卜;荞麦(燕麦);禽蛋蛋白[7]都能被称为“万病之药”了?

原文段落最后提到了研究茶叶的论文越来越多,这固然是一件好事。但是我们仔细分析一下就可以意识到,随着教育和科技的发展,大部分研究领域的论文都会只增不减,研究茶叶的论文多了,并不代表茶叶就是“万病之药”。茶叶的功效是一个客观实在。有什么效果就是什么效果,这与发表论文的数量有什么关系呢?

【原文5】:

第二方面我们要了解一下茶为什么可以叫做“万病之药”。它的功效成分很多,茶里面有茶多酚、氨基酸、咖啡碱,对人体的身体功能有很多的好处,所以有人把茶树叫做合成珍稀化合物的天然工厂。这个茶树长成以后,你把叶片采下来以后,可以作为一个药物去使用。有人甚至把茶里面的茶多酚叫做“第七营养素”。我们知道食品有六大营养素,现在有人把茶多酚提高到这个高度了,表示茶的功效与人体健康的关系非常大。现代医学有一个学说叫做“自由基病因学”,它可以解释“茶为万病之药”的说法。

【查证5】:

“有人把茶树叫做合成珍稀化合物的天然工厂”,“有人甚至把茶里面的茶多酚叫做‘第七营养素’”。如果王教授是写散文,我没意见。但如果是严肃的论证,这种“有人”实在太不严肃了,你至少应该告诉我们到底是什么人吧?否则我们如何知道这个“人”是不是某个茶叶厂的厂长呢?某人有比较新颖的观点这本身并没有什么不可以,但是不管是谁提出的科学观点,都必须经过科学界的同行审评才能被广泛认可。至少到目前为止,没有某一个国际权威机构和国家级组织把茶树叫做合成珍惜化合物的天然工厂,也没有把茶里面的茶多酚叫做“第七营养素”。这怕只是“某人”的一厢情愿。

自由基病因学也检索不到,所有的词条均来自于王岳飞教授本人。因此,自由基病因学也并不是广泛认可的一个理论。只怕是故意创造听上去高大上的词汇提升所谓的可信度。

科学精神证据为王

其实这本书的第五、六、七章充斥着大量类似的论述。时间有限,就不一一列举了。写在最后,我觉得科普文不能因为读者是小白,就丢失了科学精神和论证的逻辑。作为科研工作者所创作的科普文更应该摆事实讲证据,否则不仅起不到科普的效果,反而愚弄了大众,岂不贻笑大方。

参考信源:

[1]https://book.douban.com/subject/25808052/

[2]https://www.icourse163.org/course/0901ZJU181-1206695831

[3]林乾良.神农得茶之说不可信[J].中国茶叶,2013,35(06):37-38.

[4]陈椽.《“神农得茶解毒”考评》读后反思[J].农业考古,1994(04):187-189.

[5]周树斌.“神农得茶解毒”考评[J].农业考古,1991(02):196-200.

[6]谢宁.中医学基础.中国中医药出版社(新世纪第四版),2016,p190

[7]http://unn.peopledaily.com.cn/GB/14739/22118/2216932.html