佛教的传入

佛教的传入

佛教于公元前6─前5世纪间创立于古印度,约在两汉之际传入中国,经魏晋南北朝的传播与发展,到隋唐时达到鼎盛时期。而茶道则是兴于唐,盛于宋。创立中国茶道的茶圣陆羽的《自传》和《茶经》中都有对佛教的颂扬及对僧人嗜茶的记载。

禅茶一味

中国茶道从萌芽开始,与佛教有着千丝万缕的联系,其中僧俗皆津津乐道,广为世人所知的便是茶禅一味。

相传,“茶禅一味”是宋代四川成都昭觉禅师佛果克勤的手书,他以此四字赠与留学日僧珠光。“日僧珠光访华,就学于著名的克勤禅师。珠光学成回国,克勤书‘茶禅一味’相赠,今藏日本奈良大德寺中”(《佛学典故汇释·茶禅·赵州茶》)。尽管学术界对这一记载存有质疑,但“茶禅一味”把茶与禅等同,无疑是一种创造性的智慧境界。日本人正是看准这一点,经过一代代禅师们的继承发展,终将其发展成为极具规模、颇有影响力的茶道。

中国茶道几乎汲取了佛禅思想中的精华。茶道与禅宗不可分,茶在禅门中的发展,由特殊功能到以茶敬客乃至形成一整套庄重严肃的茶礼仪式,最后成为禅事活动中不可分割的一部分,最深层的原因在于观念的一致性,即茶的性质与禅悟本身融为一体,以茶助禅,以禅助茶,“转相仿效,遂成风俗”。

茶与禅的碰撞点,最早发生于茶的药用功能中,僧侣打坐要瞌睡,饮茶可提神醒脑。在浓郁的崇茶风气中,又兼“茶”本身所具有的深厚文化底蕴,吃茶暗含禅机,禅即是茶,禅茶相混,茶禅一味,难分难解。

茶禅一味的内在原因即为修炼身心,具体说来有3个原因:

首先,茶是佛寺相沿已久的传统食品,茶崇拜意识早已成为僧人们内在的血液里的成分。

其次,茶是佛寺日常生活中最普遍、最频繁使用的饮料,僧人们因而对茶有一种与生命相连的亲切感。

最后,茶的清新醒脑作用,是佛僧坐禅的最佳依赖和帮助。

茶本身的生命启示及清高静寂的品性特征无不暗含或揭示禅机,能表达“禅”的妙境。正因为如此,才有“茶禅一味”的表述。

吃茶去

“吃茶去”三字,成为禅林法语,就是“直指人心,见心成佛”的悟道方式。茶禅一味,道就寓于吃茶的日常生活之中。道不用修,吃茶即修道。后世禅门中“吃茶去”广泛流传。当代佛学大师赵朴初也题有“空持百千偈,不如吃茶去。”

禅宗是中国士大夫的佛教,浸染中国思想文化最深。“饭后三碗茶”的“和尚家风”的实行,“把佛家清规、饮茶谈经与佛学哲理、人生观念都融为一体。正是在这种背景下,‘茶禅一味’之说应运而生。意指禅味与茶味同是一种兴味,品茶成了参禅的前奏,参禅又成了品茶的目的,二位一体,水乳交融。”(余悦《禅悦之风》)

禅茶一味与文学

“茶禅一味”本身所展示的高超智慧也就成了文化人与文化创造的新天地,就连李白、刘禹锡、白居易、皎然、韦应物、黄庭坚等中国第一流的诗人都相继进入这一领域,以茶悟道,以茶修心。如唐代诗僧皎然《九日与陆处士饮茶》:

九日山僧院,东篱菊地香。

俗人多泛酒,谁能助茶香。

这一句“谁能助茶香”的发问,烘托出“茶禅一味”的幽雅。

唐代诗人刘禹锡,颇通佛理,常进出佛教寺院,他曾参释锡山寺,僧人把他当贵宾看待,立即进行了一场从头至尾的完整的现场茶事活动:采摘,炒干,烹饮,并在一种佛教的格调中互致敬意。他的《西山兰若试茶歌》将品饮这次茶的过程写得十分优美:

骤雨淞声入鼎来,白云满盏花徘徊。

悠扬喷鼻宿醒散,清峭彻骨烦襟开。

云南普洱茶文化——做有视角、有深度、有情怀、有温度的茶文化微信公众推广平台。扫描下方二维码,关注我们,更多精彩,与您分享!

“古保森”品牌简介:“古保森”即Global Sence, Social-Economic-Natural ComplexEcosyste(社会-经济-自然复合生态系统)。

我们创建企业的初心和理念:打造一个公司+基地+合作社+农户+品牌的良性循环的产业链条。实现经济效益、社会效益、生态环保效益的统一,构建一个“茶农种好茶、茶商卖好茶、茶友喝好茶”的商业生态系统。做有境界的企业,做有灵魂的产品!

喝普洱茶,有人喜欢其口感的千回百转,

沉醉于回甘生津的悠长余韵;

也有人喜欢与好友一起

在和静美好的喝茶氛围里同频共振

杯盏之间

孤独得到治愈,忧愁得到安顿

迷茫得到方向,志趣得到滋养

邀约喝茶

是对悠闲美好生活的邀约

“走,上我家喝茶去”

“有空来家里喝茶/得闲,饮茶”

早已成为我们与他人打交道的开场和告别语录

渐渐成了国人特有的一种礼仪习俗

向他人发出喝茶邀约

是对悠闲美好生活的邀约

约茶成功次数越多

越显彼此情谊的浓厚和志趣的相投

对于志同道合的茶友老铁来说

他们对茶、对生活有着同频的情调和热爱

“有空一起喝茶”,不是一句客套话

而是发自真心的邀约

最初交于喜欢喝茶

也不知道从多少杯起

友谊逐渐建立,情感越见深厚

三五朋友从喜欢喝茶,到喜欢和你喝茶

愿你每次想找人喝茶时

都有朋友如约而至

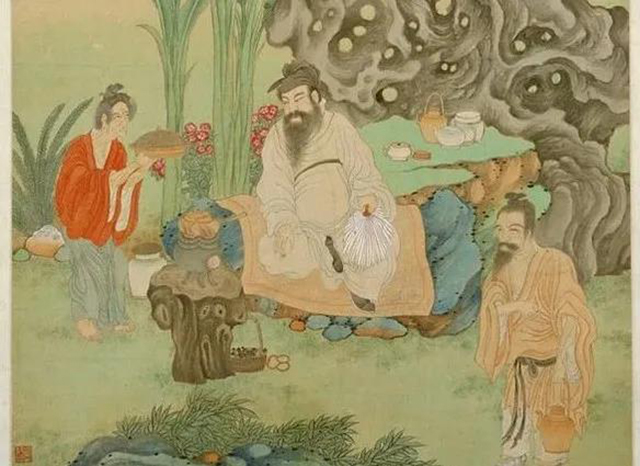

古代文人挚友们,也极爱一起喝茶

在茶的氛围里赋诗抒发情感

诗僧皎然与茶圣陆羽是一对忘年交,两人亦师亦友,情谊深厚。在重阳节当天,别人登高饮酒,他两赏菊喝茶。

九日与陆处士羽饮茶

【唐】皎然

九日山僧院,东篱菊也黄。

俗人多泛酒,谁解助茶香。

大诗人苏轼喜爱饮茶作诗亦是出了名的

一天,他跟朋友于池边饮茶

趁着怡人的景色写下了《道者院池上作》

表达与朋友一起喝茶的开心快乐、悠然自得之情

▼

下马逢佳客,携壶傍小池。

清风乱荷叶,细雨出鱼儿。

井好能冰齿,茶甘不上眉。

归途更萧瑟,真个解催诗。

鲁迅说:“有好茶喝,会喝好茶,是一种清福”

找到能一起喝茶的人,福上加福

不求朋友成群

两人互诉衷肠、三五知己谈笑风生便足以

老铁们,喝茶走起

茶人朋友的有来有往:

互享好茶,认真品评

无由持一碗,赠予爱茶人

茶人朋友之间

还喜欢互赠、互享、互赞好茶

互赠好茶的经典

不得不提到由茶仙卢仝所作

传唱千年不衰的茶诗

《走笔谢孟谏议寄新茶》

全文262个字,可见卢仝对好友赠好茶的感谢之情

▼

日高丈五睡正浓,军将打门惊周公。

口云谏议送书信,白绢斜封三道印。

开缄宛见谏议面,手阅月团三百片。

闻道新年入山里,蛰虫惊动春风起。

天子须尝阳羡茶,百草不敢先开花。

仁风暗结珠琲瓃,先春抽出黄金芽。

摘鲜焙芳旋封裹,至精至好且不奢。

至尊之馀合王公,何事便到山人家。

柴门反关无俗客,纱帽笼头自煎吃。

碧云引风吹不断,白花浮光凝碗面。

一碗喉吻润,两碗破孤闷。三碗搜枯肠,唯有文字五千卷。四碗发轻汗,平生不平事,尽向毛孔散。五碗肌骨清,六碗通仙灵。七碗吃不得也,唯觉两腋习习清风生。

蓬莱山,在何处。玉川子,乘此清风欲归去。山上群仙司下土,地位清高隔风雨。安得知百万亿苍生命,堕在巅崖受辛苦。

便为谏议问苍生,到头还得苏息否。

图片来自网络

三百片新茶月团由官府的军将送来,

在车马很慢的当时是多么难得用心的情意。

这首诗句里行间流溢着卢仝对收到好茶的珍惜与喜爱,尽现卢仝和孟谏议互相尊重的真挚友谊之情感。

诗中凸显了茶的珍贵细嫩、卢仝对好茶的认可,以及卢仝以实际行动「认真品饮评价」来对待好友送来的好茶。

中段七碗茶给人身心带来疗愈的境界,

是卢仝对孟谏议这位茶友知音的最高赞誉。

李宣忠州刺史刚上任不久

给在江州任职、整日郁郁不欢的白居易

寄去了当地特产蜀茶

也是白居易的心头好——好茶:

“火前”(明前)新蜀茶

接到好友千里迢迢而来的佳茗

大诗人白居易心情大好

挥毫赋诗表谢

▼

谢李六郎中寄新蜀茶

故情周匝向交亲,新茗分张及病身。

红纸一封书后信,绿芽十片火前春。

汤添勺水煎鱼眼,末下刀圭搅麹尘。

不寄他人先寄我,应缘我是别茶人。

收到时下珍贵佳茗,白居易自是也要认真对待的,才不负好友一番用心。

“汤添勺水煎鱼眼”一句,表明诗人对好茶的珍视、对泡好茶充满了仪式感。

末两句自问自答:为何不寄给他人而先寄给我?应该是我和你一样,都是懂茶爱茶的“别茶人”吧。

两人果真够交亲!

在黄庭坚的眼里,家乡的双井茶极美,精心研磨后皑皑雪花都比不上,他将此茶在赠送给同样爱茶的好友苏轼,显示了十足的诚意,又借茶点出旧情、规劝提醒好友,深厚情谊不言而喻。

双井茶送子瞻

人间风月不到处,天上玉堂森宝书。

想见东坡旧居士,挥毫百斛泻明珠。

我家江南摘云腴,落磑霏霏雪不如。

为君唤起黄州梦,独载扁舟向五湖。

收到了好茶,当然还要与友分享。

唐代文学家曹邺收到友人寄来的名茶“九华英”,不忍独享,夜半时分邀得僧友共赏鉴。对月烹茶吟诗,意境优美,饮后诗思如泉涌,几日收不住。剩余的茶叶更加珍惜,只有肘书的时候才舍得取用。

故人寄茶

剑外九华英,缄题下玉京。

开时微月上,碾处乱泉声。

半夜招僧至,孤吟对月烹。

碧沉霞脚碎,香泛乳花轻。

六腑睡神去,数朝诗思清。

月余不敢费,留伴肘书行。

因为相同的对好茶的热爱,交谊在点滴之间生发、深厚,如普洱茶之回甘,余韵悠长,让人回味无穷。愿以茶为纽,友谊长存。

原文标题:友谊,在杯盏之间建立与深厚...

来源:润元昌茶业