Q1

问:什么是建盏?

答:建盏是中国陶瓷中黑瓷的代表性瓷器,是中国宋代八大名瓷之一,中国瓷器技艺登峰造极的产物。始于唐末,鼎盛于两宋,消失于元末明初,是宋代皇室御用茶具。

Q2

问:建盏由什么年代开始烧制?

答:早年福建省博物馆的考古学家和20世纪60-70年代厦门大学对福建省建阳水吉镇后井村建窑窑址的几次发掘取得了许多重要的成果,明确了“建盏是在龙窑中烧成的“,也对建盏进行了断代——建盏的创烧年代始于北宋,盛于南宋,而停烧废烧于元初。

Q3

问:建盏有几种烧制工艺?

答:建盏的烧制工艺有三种柴烧,电烧,气烧,目前最常见的是柴烧和电烧。

Q4

问:天目是建盏嘛?

答:天目是一种黑色带有紫及酱色釉彩的瓷器,原指福建的建窑黑釉窑变瓷器。宋代时,日本来我国留学的僧人曾从浙江天目山把这种瓷器带到日本,并称它为“天目”。

建盏,顾名思义,用福建建阳水吉一带的胎土及釉料还原烧制而成的茶碗,才能称之“建盏”。

Q5

问:建窑何时恢复烧制?

答:1979年9月,中央工艺美术学院、福建省科委、福建省轻工所和建阳瓷厂等部门和单位组成联合攻关小组,进行建盏实验。

1981年3月向社会公布了仿宋兔毫盏的样品,此后,建盏重新进入了百姓视野,并逐步走入市场。

Q6

问:建窑建盏的传统手工技艺流程有哪些?

答:十三道工序。

建窑建盏的传统手工技艺流程,要经过选瓷矿、瓷矿粉碎、淘洗、配料、陈腐、选胎土、练泥、揉泥、拉坯、修坯、上釉、装窑、焙烧等十三道工序。

Q7

问:建窑建盏烧制用的矿釉有什么特点?

答:烧制建窑建盏的釉矿石以石英砂为主,也有长石,含铁量高,带有少量粘土,淘洗出的矿釉呈红、紫色,属铁钙矿结晶釉。在1300度以上的还原釉中,釉层流动,把铁质拖带成各种形状,冷却后从中析出赤铁矿小晶体,在黑色釉面上形成兔毫样、油滴状的斑纹,成为了建盏的特色元素。

Q8

问:建盏有哪些斑纹?

答:建盏的斑纹有:兔毫(金兔毫、银兔毫、蓝兔毫等)、油滴(金油滴、银油滴、炫彩油滴等)、乌金釉、柿红釉、西瓜纹、铁锈斑、鹧鸪斑、曜变等。

Q9

问:建盏的斑纹都是烧制出来的吗?答:是的。

建窑烧制的建盏斑纹是在还原气氛中通过窑内1300度以上的高温焙烧而自然形成的,属于我国结/析晶艺术釉,是建窑的杰出成就。

由于这类结晶釉在窑炉高温中易于出现变化,难以控制,加上氧化铁含量高的坯体难以承受高温变化,要烧制一件外观没有缺陷又具有兔毫或油滴等斑纹的建盏是很困难的,即使运用现代科技手段,其成品几率也非常低。

到目前为止全世界没有一家机构或个人掌握了提高建盏烧制成品率方法。

Q10

问:什么是“鹧鸪斑”?

答:鹧鸪斑是建窑产品中较为名贵的产品。

宋初的《清异录》中记载:“闽中造盏,花纹鹧鸪斑点,试茶家珍之”。鹧鸪鸟的羽毛颜色在背部呈紫赤相间的条纹,胸羽则有白点正圆如珠,这种胸羽的正圆白点为其它鸟类所没有。

建盏的“鹧鸪斑”即指釉面呈献出类似于鹧鸪鸟胸部散缀正圆白点的形状。但鹧鸪斑究竟是什么样的建盏釉面,学界仍有争议。

Q11

问:“鹧鸪斑”与“油滴”有什么不同?

答:“鹧鸪斑”盏釉面上的斑纹呈乳白色,状似鹧鸪鸟的羽毛,因而得名。也有圆圆的像珍珠粒般的,亦可叫做“珍珠滴”。

“油滴”盏釉面上的斑纹为银白色有金属光泽的结晶小点,有的像雨点,有的像煮菜时候下锅水上漂浮的油滴。

Q12

问:什么是曜变盏?

答:曜变盏是宋代建窑建盏的最高端品种,被日本人形容为“碗中宇宙”,其外形端庄,在盏内外壁黑釉上散布着浓淡不一、大小不等的琉璃色斑点,光照之下,釉斑会折射出晕状光斑,仿佛是深夜海边看到的天空,高深莫测。

这种变化本是偶然出现,始料未及的,非窑工人力可为,因此,其成品极为罕见。

Q13

问:价值连城的建盏斑纹是哪一种?

答:曜变。《古陶瓷识鉴讲义》一书中载:"闽中建窑有今人所谓曜变盏一式,冠绝等论,其结晶状为褐色圆点,外圈围以银蓝光晕,如日食月食之曜环。曜变因为对窑温、烧造气氛等条件要求极高,所以极为难得。

目前,传世曜变建盏仅四件,均由日本保留下来。

Q14

问:什么是开片?

答:开片本为瓷器釉面的一种自然开裂现象,开裂的原因有两种:一种是成型时坯泥沿一定方向延伸,影响了分子的排列;二是坯、釉膨胀系数不同,焙烧后冷却时釉层收缩率大。因此,开裂原是瓷器烧制中的一个缺点。但人们掌握了开裂的规律,称为瓷器的一个特殊装饰。

老建盏刚出土,接触到空气,有部分会形成开片;新盏通过氢氟酸等酸性药水的人为做旧,也会出现开片现象。建窑建盏的茶末釉及玻化好的都有开片。

Q15

问:烧制建盏用的是化学釉嘛?

答:不是。

传统建盏的釉料由草木灰(不同植物烧出来的草木灰调配的釉水效果不同)+原产地矿(把不同矿石研磨成粉)组成。

传统建盏的釉色中有三个成分:

a- 釉基(玻璃质感的部分)由石英、长石组成;

b- 发色剂是氧化铁;

c- 助熔剂是草木灰。

Q16

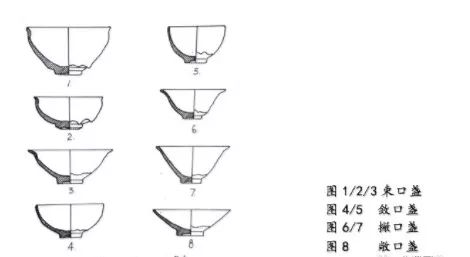

问:建盏有哪些基本器型?

答:传统建盏外形均为腹大足小,有束口盏、敛口盏、撇口盏、敞口盏。

Q17

问:建窑建盏烧制技艺是哪一年列入国家级非物质文化遗产名录的?

答:2009年,建窑建盏烧制技艺被列入福建省第三批非物质文化遗产名录;2011年,被列入第三批国家级非物质文化遗产名录。

Q18

问:目前老盏最高的拍卖价格是多少?

答:2016年,纽约佳士得“古韵天成”专场拍卖会,一件建窑油滴盏的表现尤为亮眼。这只盏以估价150万-250万美元上拍,最终经过激烈争夺以1030万美元落锤,加上佣金共计1170.3万美元(约7807万元人民币)再次刷新了建窑瓷器的世界拍卖纪录。

Q19

问:传世建盏最多的是哪个国家?

答:传世的建盏以日本最多,自日本留学僧侣将建盏带回日本后,日本一直都将建盏奉为最高等级的茶碗,在日本茶道界广为人知的两本古籍《禅林小歌》、《君台观左右账记》中均有记载,并且只有在高规格、重要的茶会才会拿出来使用。

时至今日,日本仍将四件建窑建盏作为国宝,并将其中之一称为“世界第一碗”。

Q20

问:日本收藏了几件国宝级建盏?

答:传世的建盏以日本收藏最多,普遍认为,现存有四只建窑建盏被定为日本国宝,是稀世之珍,极受重视。这四只建盏分别是东京静嘉堂文库美术馆、大阪藤田美术馆、京都龙光院收藏的“宋代建窑曜变茶盏”及大阪市立东洋陶瓷美术馆藏的“宋代建窑油滴盏”。

从古至今,茶具层出不穷,款式各异,材料也五花八门,茶友们有完整地了解过各种材质的茶具吗?它们都有哪些?让我们一起来看看。

陶土茶具

陶器中的佼佼者首推宜兴紫砂茶具,早在北宋初期就已崛起,成为别树一帜的优秀茶具,明代大为流行。紫砂壶和一般的陶器不同,其里外都不敷釉,采用当地的紫泥、红泥、团山泥抟制焙烧而成。

由于成陶火温高,烧结密致,胎质细腻,既不渗漏,又有肉眼看不见的气孔,经久使用,还能汲附茶汁,蕴蓄茶味;且传热不快,不致烫手;若热天盛茶,不易酸馊;即使冷热剧变,也不会破裂;如有必要,甚至还可直接放在炉灶上煨炖。

瓷器茶具

我国茶具最早以陶器为主。瓷器发明之后,陶质茶具就逐渐为瓷器茶具所代替。

白瓷茶具

白瓷以景德镇的瓷器最为著名,其它如福建德化、湖南醴陵、河北唐山、安徽祁门的茶具也各具特色。

具有坯质致密透明,上釉、成陶火度高,无吸水性,音清而韵长等特点。因色泽洁白,能反映出茶汤色泽,传热、保温性能适中,加之色彩缤纷,造型各异,堪称饮茶器皿中之珍品。

青瓷茶具

青瓷茶具晋代开始发展,那时青瓷的主要产地在浙江(其中发源地为绍兴的越窑),最流行的一种叫鸡头流子的有嘴茶壶。

宋朝时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑达到了鼎盛时期,生产各类青瓷器,包括茶壶、茶碗、茶盏、茶杯、茶盘等,瓯江两岸盛况空前,群窑林立,烟火相望,运输船舶往返如梭,一派繁荣的景象。

黑瓷茶具

始于晚唐,鼎盛于宋,延续于元,衰微于明、清,这是因为自宋代开始,饮茶方法已由唐时煎茶法逐渐改变为点茶法,而宋代流行的斗茶,又为黑瓷茶具的崛起创造了条件。

福建建窑、江西吉州窑、山西榆次窑等,都大量生产黑瓷茶具,成为黑瓷茶具的主要产地。黑瓷茶具的窑场中,建窑生产的"建盏"最为人称道。

彩瓷茶具

彩瓷茶具顾名思义是运用彩绘瓷器制作而成的茶具,彩瓷技法多样,因而彩瓷茶具的品种花色很多,釉下彩、釉上彩及釉中彩、青花、新彩、粉彩、珐琅彩等茶具丰富多样,其中尤以青花瓷茶具最引人注目。

青花瓷茶具,其实是指以氧化钴为呈色剂,在瓷胎上直接描绘图案纹饰,再涂上一层透明釉,尔后在窑内经1300℃左右高温还原烧制而成的器具。

玲珑瓷茶具

玲珑瓷是在瓷器坯体上通过镂雕工艺,盛行于明代,器物成型后在坯上镂雕透空花纹,再用釉将透雕花纹填平,雕镂出许多有规则的“玲珑眼”。

然后以釉烧成,烧后镂花处得以墁平花纹清晰可见,具有玲珑剔透、精巧细腻的特色,十分美观,被喻为“卡玻璃的瓷器”。

漆器茶具

漆器茶具始于清代,主要产于福建福州一带。福州生产的漆器茶具多姿多彩,有宝砂闪光、金丝玛瑙、釉变金丝、仿古瓷、雕填、高雕和嵌白银等品种,特别是创造了红如宝石的赤金砂和暗花等新工艺以后,更加鲜丽夺目,逗人喜爱。

玻璃茶具

玻璃,古人称之为流璃或琉璃,实是一种有色半透明的矿物质。用这种材料制成的茶具,能给人以色泽鲜艳,光彩照人之感。

我国的琉璃制作技术虽然起步较早,但直到唐代,随着中外文化交流的增多,西方琉璃器的不断传入,我国才开始烧制琉璃茶具。琉璃茶具唐代已经起步,在当时堪称珍贵之物。

唐代元稹曾写诗赞誉琉璃,说它是“有色同寒冰,无物隔纤尘。象筵看不见,堪将对玉人”。难怪唐代在供奉法门寺塔佛骨舍利时,也将琉璃茶具列入供奉之物。

玻璃杯泡茶,杯中轻雾缥缈,澄清碧绿,芽叶朵朵,亭亭玉立,观之赏心悦目,别有风趣,而且玻璃杯价廉物美,深受广大消费者的欢迎。玻璃器具的缺点是容易破碎,比陶瓷烫手。

金属茶具

金属用具是指由金、银、铜、铁、锡等金属材料制作而成的器具。它是我国最古老的日用器具之一,早在公元前18世纪至公元前221年秦始皇统一中国之纪前的1500年间,青铜器就得到了广泛的应用。

但从明代开始,随着茶类的创新,饮茶方法的改变,以及陶瓷茶具的兴起,才使包括银质器具在内的金属茶具逐渐消失,尤其是用锡、铁、铅等金属制作的茶具,用它们来煮水泡茶,被认为会使"茶味走样",以致很少有人使用。

搪瓷茶具

搪瓷茶具以坚固耐用,图案清新,轻便耐腐蚀而著称。起源于古代埃及,以后传入欧洲。明代景泰年间,我国创制了珐琅镶嵌工艺品景泰蓝茶具。

在众多的搪瓷茶具中,洁白、细腻、光亮,可与瓷器媲美的仿瓷茶杯;饰有网眼或彩色加网眼,且层次清晰,有较强艺术感的网眼花茶杯。

式样轻巧,造型独特的鼓形茶杯和蝶形茶杯;能起保温作用,且携带方便的保温茶杯,以及可作放置茶壶、茶杯用的加彩搪瓷茶盘,受到不少茶人的欢迎。

竹木茶具

隋唐以前,我国饮茶虽渐次推广开来,但属粗放饮茶。当时的饮茶器具,除陶瓷器外,民间多用竹木制作而成。这种茶具来源广,制作方便,对茶无污染,对人体又无害。

但缺点是不能长时间使用,无法长久保存,失却文物价值。到了清代,在四川出现了一种竹编茶具,它既是一种工艺品,又富有实用价值,主要品种有茶杯、茶盅、茶托、茶壶、茶盘等多为成套制作。

竹编茶具由内胎和外套组成,内胎多为陶瓷类饮茶器具,外套用精选慈竹,不但色调和谐,美观大方,而且能保护内胎,减少损坏。

同时,泡茶后不易烫手,并富含艺术欣赏价值。因此,多数人购置竹编茶具,不在其用,而重在摆设和收藏。

看过这么多种类之后是不是觉得各有各的好?茶友们不妨都来说说日常使用的是哪种?有哪些方便之处?与大家分享一番。

——本文来自茶七网,感谢作者付出。

(《吃茶去》杂志)历代喝茶的方法各有不同,以宋朝点茶法最为繁难、复杂、奢靡和讲究。

宋代点茶法,简称宋点,即“以汤注之”,就是以沸水点注入茶盏。此等举手之劳,何言繁难?且容我徐徐道来。

宋代点茶不同于魏晋煮茶、唐朝煎茶、明清以降的泡茶。一是必先调膏。宋时不再将茶入釜煎煮,来人敬茶,需在碗里放入茶末(事前经过炙、碾、磨、罗),注入少许水,搅动调和成像溶胶一样的茶膏,以备点茶之用。

二是听声辨水。凡喝茶,皆需侯汤,即等待水沸。唐代煎茶用鍑(即敞口锅),可以直接观察到水沸的全过程。宋人别出心裁,弃鍑而用汤瓶。瓶不透明,只能“以声辨一沸、二沸、三沸之节。”南宋词人李南金曾赋诗一首:“砌虫唧唧万蝉催,忽有千车捆载来,听得松风并涧水,急呼缥色绿磁杯。”此乃声辩之诗:一沸,声如阶下虫鸣,又如远处蝉噪;二沸,如满载而来,吱吱哑哑的车声;三沸,如松涛汹涌、溪涧喧腾。这时候赶紧提瓶,注水入瓯,慢不得半步。

如何侯汤辨水,这首诗说的够清楚了。但有人挑出了毛病,质疑者罗大经,李南金之故友也。他说“若声如松风涧水而遽瀹之,岂不过于老而苦哉?惟移瓶去火,少待其沸,止而沦之,然后汤适中而茶味甘,此南金之所未讲者也”。“移瓶去火”,以防汤水“过于老而苦哉”,想必是罗氏日常烹茶之心得。故赋诗以纠正道:“松风桂雨到来初,急引铜瓶离竹炉,待得声闻俱寂后,一瓶春雪胜醍醐。”(罗大经《鹤林玉露》)

我等粗俗,暗自思忖:不就是烧瓶开水吗?何至于这多说辞,这般匡正,搞得无所适从。然古人执拗,认定“汤欲嫩而不欲老。盖汤嫩则茶味甘,老则过苦矣。”(罗大经《鹤林玉露》)非要分出个一、二、三沸,听出水的细微变化,说出个真章来,玩的就是这种绝活。

三是注汤击拂。就是一手执瓶注水,一手以茶筅(一种打茶的工具,小炊帚状,多为竹制)击拂茶汤。注汤击拂是宋朝点茶法的重头戏。

检点宋代的茶事,离不开“诸事皆能,独不能为君耳”的宋徽宗。这位把皇帝做到俘虏份上的赵佶,视茶事重于国事。风雨如晦,国事艰危之际,仍频频延臣赐宴,必欲以高超的茶艺“俘虏”群臣。他尤擅点茶,妙手工巧,存乎一心。徽宗有言:

“妙于此者,量茶受汤,调如融胶。环注盏畔,勿使侵茶。势不欲猛,先须搅动茶膏,渐加击拂,手轻筅重,指绕腕旋,上下透彻,如酵蘖之起面。疏星皎月,灿然而生,则茶之根本立矣。第二汤自茶面注之,周回一线。急注急上,茶面不动,击拂既力,色泽渐开,珠玑磊落。三汤多置,如前击拂,渐贵轻匀。周环旋复,表里洞彻,粟文蟹眼,泛结杂起,茶之色十已得其六七。四汤尚啬。筅欲转稍宽而勿速,其清真华彩,既已焕发,云雾渐生。五汤乃可少纵,筅欲轻匀而透达。如发立未尽,则击以作之;发立已过。则拂以敛之,结浚霭,结凝雪,茶色尽矣。六汤以观立作,乳点勃结,则以筅箸之,居缓绕拂动而已。七汤以分轻清重浊相,稀稠得中,可欲则止。乳雾汹涌,溢盏而起,周回旋而不动,谓之咬盏。宜匀其轻清浮合者饮之。《桐君录》曰,“茗有饽,饮之宜人,虽多不为过也。”(宋徽宗《大观茶论》第15节,点茶)

此乃《大观茶论》最为精彩之笔,后人称之为“七汤点茶法”,将击拂之轻重、快慢、指绕腕旋的手势,将注水何时多注,何时尚啬,何时少纵,何时急注,何时周回一线,讲的一清二楚。细细品味,点茶之法,点茶之乐,点茶之妙,点茶之神,尽在其中矣。每读至此,一场精妙的茶道表演如在眼前,让人不禁尖叫:这哪里像大宋皇帝,乃一“神级”“茶博士”也。

宋徽宗曾在延福宫茶宴群臣,让太监取来兔毫盏(建窑贡瓷茶具),当众进行分茶表演。分茶是当击拂过程中汤花泛起时,用小勺子搅动茶水,令茶汤纹脉幻化出花鸟虫鱼、山川草木等图象,状若绘画。此茶之变也,时人谓之茶百戏、水丹青。此等注汤幻茶的技艺,瞬息多变,出神入化,乃点茶之胜景,追求的是更高的烹茶技艺和更美的视觉享受,深为当时的文士墨客所雅好。那位“嗜茶天子”自然深谙此道。但见他指绕腕旋,注汤击拂。往雅里说,曰“轻拢慢捻抹复挑”;往俗里说,叫用小勺子在茶碗里啪叽啪叽一顿搅。不一会,白色的汤花如堆云积雪,茶面上呈夜风吹拂,疏星朗月之状,极富悠雅清丽之韵。在宋徽宗眼里,点茶、分茶是高雅的艺术,无碍皇帝之尊严。他非常得意地对诸臣说:“此自布茶”。(《延福宫曲宴记》)说这是我亲手施予的茶,诸臣接过御茶品饮,皆俯首山呼万岁。这种场面,让我蓦然想起“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。”(杜牧.《泊秦淮》)噫吁嚱,不知亡国之恨者,更有亡国之君。延福宫曲宴之后未几年(靖康1126年-1127年4月),“二帝北狩“,即徽宗与钦宗俱被金人俘虏。靖康之耻,与茶无涉,罪在庙堂,罪在弊政也。

点茶后来沦为“龊茶”,确凿的说是我不曾料到的。南宋《梦粱录》载:“有一等街司衙兵百司人,以茶水点送门面铺席。乞觅钱物,谓之‘龊茶’”。是说彼时街司衙兵百司等人,挨门挨户,以点茶为名,表演茶百戏、水丹青之艺,强行索取钱物,污了点茶的名声。点茶法过分倚重技巧,夹杂了杂技杂耍的成分,走向异化,把喝茶变成“玩茶”。然而,无论怎样排解,我终是不愿看到这种“死乞白赖”的角色与点茶法扯上半毛钱的关系。

宋代以后,随着炒青替代蒸青,散茶替代饼茶,点茶法渐次式微,今失传久矣。幸有赵佶的《大观茶论》、蔡襄《茶录》、宋子安《东溪试茶录》、黄儒《品茶要录》等一批茶学著作,以及《宋徽宗赵佶文会图》、刘松年《茗园赌市图》、赵孟頫《斗茶图》等笔意精妙的传神画品和苏轼、陆游等咏茶诗文,点茶分茶之状宛然在目,让我们得以回望史上最牛、最博眼球的茶艺。

【原题:宋点,想说爱你不容易。摘自2016年第2期《吃茶去》杂志;作者:袁振生(山西阳泉)】