中国茶器具是中华茶文化的重要组成部分,几千年的发展演变,反映了我国饮茶文化的发展。

一、食酒茶器具的混用

中国在汉代以前没有专门的饮茶器具,都是和饮食、饮酒器具混用。煮茶用煮饭的锅,饮茶用喝水和喝酒的碗。

晋代卢琳《四王起事》中记载“待瓦盂承茶”,是说晋惠王饮茶仍用盂(吃饭的陶器)。更没有茶具的记载,就像古代无“茶”字ー样。

1、“茶具”一词的出现

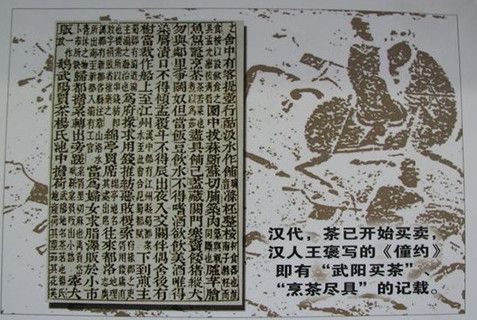

我国在汉代时饮茶开始流行,不但有了买茶的市场,也有了专门喝茶的“茶寮”。

因此,茶具开始出现。最早提到茶具的是汉代王褒的《僮约》,文中载:“烹茶尽具,武阳买茶。”

这时茶还没有专门饮茶的茶具,但对饮茶的器具已比较讲究了。要精选好的碗,要清洗干净。

2、第一个专用的煮茶鼎

我国在三国两晋南北朝时期,客来敬茶已经成了礼仪,这时茶具开始从酒食用具中逐渐分离。晋代左思的《娇女诗》就有“心为荼荈剧,吹嘘对鼎铄”的描写。是说煮茶已有专用的鼎了。喝茶的碗也选用饼足、底部露胎的广口碗。

3、第一个专用茶盏

釉陶的发展,推动了茶具的分离。两晋南北朝就出现随着带托的青釉茶盏,盏与承托以釉相粘连,造型古朴,通体施青釉,成了专用的茶盏。这是我国饮茶专用茶具的第一次出现。

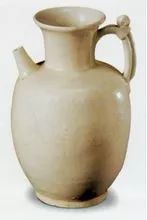

4、茶壶原型鸡首汤瓶出现

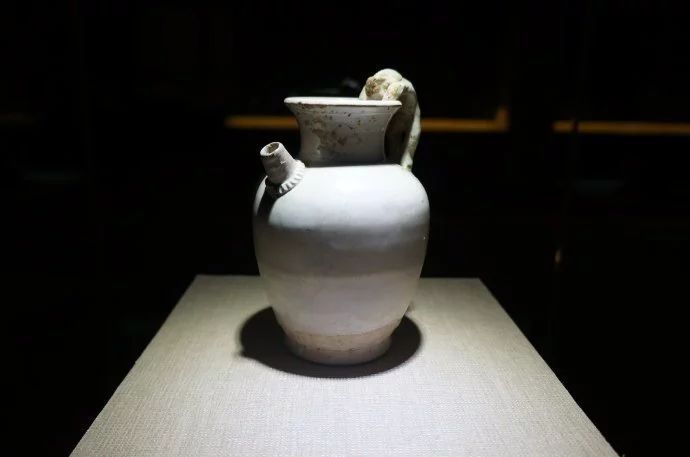

三国时期,出现了一种盛水,注水的汤瓶,它造型讲宄,壶嘴是标准的抛物线形,出水口圆且细小,出水有力,落足准确。壶的一侧有一鸡头,开始是装饰,到东晋演变成空骨状,水可以顺其流入壶内。

因有鸡头,所以叫鸡首汤瓶。经隋代改进,到唐初,越窑生产的鸡首汤瓶已是非常精美,后来被执瓶逐渐代替。

二、专用茶器具的发展

我国茶文化进入唐代步入兴盛期,饮茶极为普遍,“不问道俗,投茶取饮”。

“茶道”诞生,陆羽写成了 《茶经》,从而带动了茶具的发展。特别是当时我国陶瓷业的兴起,更加推动了我国茶具的迅速发展。

陆羽《茶经·四之器》中就写了20多种饮茶的专用工具。

1987年在陕西法门寺地宫中出土的鎏金茶具,琉璃茶碗就是典型唐代宫廷专用茶具,非常豪华,考究。

但在民间大量存在的还是以陶瓷的碗,盏饮茶。碗和盏的区别是:碗大,盏小;碗可以吃饭喝酒,,盏只能用于喝茶。盏敞口浅腹,斜直壁玉璧形足,配有浅盘式茶托。

1、唐代的南青北白茶具

陶瓷更突显茶的颜色,保持茶香,且不烫手,所以很快出现了陶瓷的专用茶具。唐代最著名有南北两大名窑。南方有浙江余姚的越窑,专门生产青瓷茶具。

北方有河北邢台的邢窑,专门生产白瓷茶具。唐代诗人皮日休曾赋诗曰:“邢人与越人,皆能制瓷器,圆似月魂堕,轻如云魄起。”

陆羽也在《茶经》中说“越瓷似玉”“邢瓷类银”“邢瓷如雪”“越瓷像冰”。白瓷茶盏较厚重,外口没有凸起的卷唇。

青瓷茶盏“口唇不卷,底卷而浅”。在唐代,邢窑的白茶盏“天下无贵贱通用之”,越窑的青瓷有“陶成先贡吾君”的荣耀。南北瓷窑生产了大量的青瓷,白瓷茶具。

2、宋代的五大名窑

到了宋代,饮茶更为普及和讲究。特别是斗茶成风,更是推动对饮茶器具的精益求精,名窑、名盏争相出现。最有代表性的是下面五大名窑。

(1)汝窑。在河南宝丰。宋时宝丰属汝州,所以称汝窑,以生产青瓷为主,以釉色纯而闻名天下。

(2)官窑。官办的瓷窑,专门为皇宫贵族烧制瓷器。北宋时设在开封,南宋时设在杭州。到明代又增加了景窑(景德镇)。官窑主要生产青瓷,对青釉的色之美特别重视,工艺带有雍容典雅的宫廷风格。

(3)钧窑。在河南禹县。宋时禹县属钧州,故称钧窑。是北方青瓷一派发明了制瓷史上“窑变色釉技术”,釉色青里透红,灿若云霞。如天青釉带托茶盏、玫瑰斑茶碗都是绝世珍品。

(4)哥窑。在浙江龙泉。龙泉窑有章氏两兄弟,都是以生产青瓷为主,在当时评选全国五大名窑时,哥哥的瓷窑被选中,故称哥窑。哥窑以纹片著名,里外披釉,均匀光洁,晶莹滋润。

(5)定窑。在河北曲阳。宋时曲阳属定州,故称定窑,定窑以生广白瓷为主,瓷质坚密细腻,质薄有光,以丰富多彩的装饰花纹闻名,如黄釉木纹瓷茶杯。

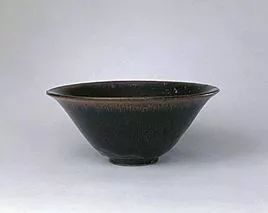

3、点茶宝碗一一黑釉盏

唐代的“煮茶法”到了宋代已演变成“点茶法”,大兴斗茶之风,茶色崇尚白色,从而推动了黑釉的发展,使黑釉异军突起,大有取代青白釉之势。宋代的贡茶中心在建阳,建窑自然就成了黑釉的佼佼者。

特别是黑釉兔毫盏,成了千金难求的斗茶宝碗,兔毫盏釉面绀黑如漆,盏底有放射状条纹,纹理畅达,细如兔毫。

茶汤入盏后银光闪亮,盏纹与茶纹交相辉映,水痕荡漾,经高手“点茶”,会浮现花鸟鱼虫“水丹青”,达到点茶的极高境界。宋代有一个和尚叫福全,是点茶高,他点的茶(分茶),盏里可幻化出山永画。

他作诗曰:“生成盏里水丹青,巧画功夫学不成。欲笑当时陆鸿渐,煎茶赢得好名声。” 唐宋时期青瓷,白瓷,黑釉茶具是三大主体。其他金、银、铜、锡、玉、石、竹、木等茶具虽有出现,但并不流行,故不在此叙述。

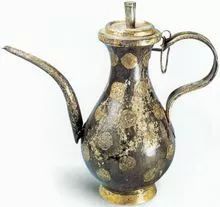

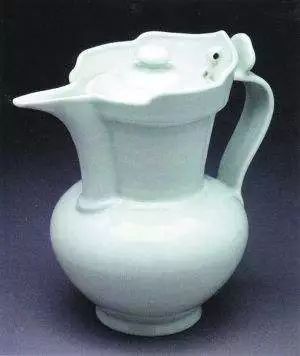

4.茶壶的前身一一汤瓶

在宋代的“点茶”实践中,对汤瓶进行了改进,成了小而轻的注水专用工具。汤瓶是唐初发展起来的一种代替笨重的煮茶“鼎”和“鍑”的茶具。到了宋代中期,点杀盛行,不用煮茶,只需煮水,所以汤瓶就成了注水的专用工具。

因此,要容量小、重量轻。有盖,平底,瓶嘴细而长,高出瓶口。出口圆而细,以便点茶时注水合理控制。汤瓶为后来茶壶的出现奠定了基础。

致此,茶伴随着历史的发展,从食用变为了饮用,而人们的饮茶方式也从煮茶发展到了点茶,对茶具和茶品质的要求也在不断的提升,尤其是点茶法的出现更加表现了当时人不同于前人对物质、文化享受和精神追求。甚至点茶法对周边国家都产生了深远影响,尤其是对日本的茶道影响颇深。

三、明代茶器具

明代是我国茶叶“创新采制”“开创千古饮茶之风”的改革年代。朱元璋洪武二十四年(1391年)下令废团茶为散余,推动了散茶发展,名茶辈出,饮茶由点茶改为泡茶。泡茶程序简化,饮茶工具减少。

1.由繁到简,茶具减少

唐代较老的茶饼,只好用“煮茶法”。宋代龙团凤饼很细,弃煮而用“点茶法”。

不论“煮茶法”,还是“点茶法”,都是程序复杂,茶具繁多。

明代散茶冲泡,就比较简单了,撮一点茶放在杯(壶)中,沸水一冲就可以喝了,所以宋代泡茶也叫“撮茶法”。

这时饮茶只需烧水的壶、泡茶的杯(壶)就可以了。

由于是散茶,储茶器具就显得比较重要,所以这时的饮茶器具主要是三大件:烧水壶、泡茶杯(壶)、储茶罐。

2.壶的兴起

壶是在汤瓶的基础上演变来的。壶,它比碗,盏更容易保温保香,干净卫生,可以独饮,也可以几个人分饮。

所以很适合散茶冲泡。壶由大逐渐变小,《茶笺》中载:“壶以小为贵,每一客一壶,任其自斟自饮方为得趣。”

明代的茶壶主要是景德镇的白瓷壶和后来的青花瓷壶及宜兴的紫砂壶。

宜兴紫砂壶的发展,除了它自身的特点外,还得益于明代散茶的出观、泡茶方法的兴起。

3.茶碗由黑变白

由子明代散茶绝大部分都是緑茶,茶泡在碗(盏)中,碧汤绿叶,在白色的映照下更是赏心悦目。黑色却没有这种效果。

因此,宋代独领风骚的黑色茶盏,随着"点茶”的消失,而逐渐退出茶具市场,兔毫盏也成了一种历史文物。

由于泡茶的需要,白瓷越来越精,艺术价值越来越高,造型美观,料精式雅,古称“甜白”。

景德镇的瓷窑成了全国白瓷中心,在明代一度封其为官窑。

景窑所生产的白瓷茶具有“薄如纸、白如玉、声如磬、明如镜”的美誉,做工出神入化,成为艺术精品,把茶具推向了极其重要的地位。

明代茶具除了弃黑从白以外,宜兴的紫砂茶具也迅速兴起。

它使众多的饮茶者爱上了颜色古朴、红润、造型精美,泡茶“既不夺其茶香,又无熟汤之气”的紫砂壶。

4.茶罐地位的上升由于明代是散茶,绝大多数是易变质的绿茶。因此,茶叶的储藏就显得尤为重要。

为了适应这种需要,各窑都制出了盛茶的“罂”,造型各异,雅致大方。如景德镇的青花瓷茶罂和宜兴的紫砂茶罂。

综合明代茶具主要是白瓷壶、紫砂壶,碗(杯),罐三大茶具。

四,清代茶器具

清代茶器具基本沿用前朝的茶具,没有根本的变化。

因为饮茶仍是明代的泡茶法,所以茶具的变,只是在原来的框架上更加细化、精确。但是,也出现了几个亮点。

1.茶具制作工艺有了长足发展

清代的制壶艺术,在康熙、雍正、乾隆时期达到了空前的繁荣,陶瓷茶具的制作达到了极高的水平,色彩纷呈、争奇斗艳。

景德镇瓷茶具在釉色上取众之长,尽人工之巧,花样繁多,不断翻新。除了生产五彩瓷外,还创新生产了珐琅、粉彩两种新釉。

至此,中国的瓷器茶具由青瓷白瓷、黑瓷到彩瓷,达到了出神入化的水平。

2.新茶具争妍斗艳

清代的茶具另一个亮点是新材料、新茶具的不断出现,呈现了一个百花齐放的局面。

如福建的脱胎漆茶具、锡制茶具,玉、水晶、玛瑙茶具。四川的竹制茶具、海南的植物(如椰子)茶具等,相继出现,造型独特,各具一派。

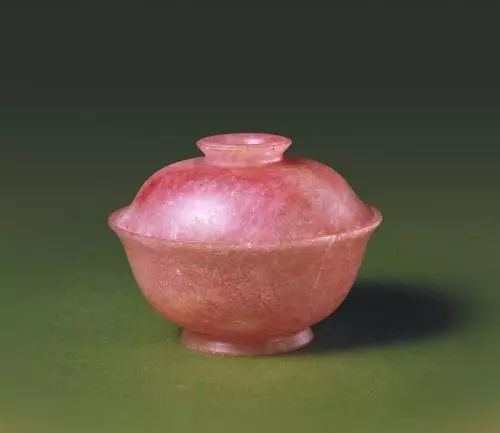

3.三才碗的兴起

盖碗虽然产生于唐代,但到清代康熙年间才骤然兴盛,成了茶具的主体。

从宫廷到贵族,再到民间都兴起了这种三件套的“三才碗”。

它寓意着儒家的天地人和的哲理,用它喝茶,有盖利于保洁保温,且内壁渐敛利于茶叶沉积,且能凝氤氲,茶香久不能散。

碗敞口利于注水,内壁渐敛利于茶沉积,托可防止茶水溢出,又避免端之烫手。

用它品茶,一手托碗,一手持盖,先以盖慢慢拨动漂浮在水面上的茶叶,使茶汤上下翻动,茶味浓淡均匀,再细品茶香。

展示出端庄沉稳、从容不迫的风度。盖碗不但可一人品饮,也可以代替茶壶,配以小型茶瓯几人品饮。

盖碗多种多样,但较为庄重的是黄釉盘龙盖碗,多为宫廷使用。青花瓷盖碗,多为文人雅士使用。

四、当代茶器具

茶具进入近代,五彩缤纷,多种多样。这是因为我国茶叶发展到今天,有六大茶类上千个品种,不同的茶,要求有不同的冲泡方法、不同的适用茶具。我国地域广大,56个民族,每个民族对茶的要求,对茶具的喜爱,都有所不同,因此茶具要有多样性。归纳起来有古陶茶具,细瓷茶具、紫砂茶具、金属茶具、玻璃茶具、漆器茶具、石玉茶具、竹木茶具八大类。但现在应用最多的还是紫砂茶具、瓷器茶具、玻璃茶具三大种类。

1.千姿百态的紫砂茶具

紫砂茶具主要产自江苏宜兴。传说是古代有一个异僧在宜兴蜀山发现朱、紫、米黄颜色的陶土,这种陶土可以烧出多种颜色的器皿。烧出的器皿表面会发出若有若无的紫光并呈现出漂亮的立体的粒子感。所以人们称它为“紫砂”。

紫砂茶具的出现推动了饮茶的艺术化,而茶艺又促进了各种紫砂茶具的出现。

紫砂茶具有与生俱来的特质。它气孔多而细,气密度高,具有良好的透气性和吐纳特点。当遇热时气孔张开,将壶中贮有的茶香吐出。当壶冷时将茶香纳入。同时紫砂壶不怕骤冷骤热。泡茶不变味。隔夜茶不馊。

紫砂壶形、色多样,美观大方。表面装饰高雅。紫砂壶千姿百态,就形体而论主要分三类:一是几何形,二是自然形,三是筋纹形。紫砂的各种颜色是在1000C~1250C的窑火里,制作者匠心独运而烧出来的。不管是紫、褐、红、黑、黄、青等几十种颜色都是温润自然,永不褪色。紫砂茶具表面装饰高雅,常与文人墨客的文学、书法、绘画、篆刻等艺术融为一体。

2.温润细腻的瓷器茶具

瓷器是中国最著名的发明之一,是中华民族独有的珍贵文化遗产,对世界文明作出了巨大贡献。

总览我国的瓷器茶具共分青瓷、白瓷、黑瓷、彩瓷。

(I)温润如玉的青瓷茶具

青瓷起源于商,到唐代已经成为我瓷釉的主流,它是以玻璃质的透明淡绿色的青釉制成,瓷色纯净,青翠欲滴,既明澈如冰,有温润如玉。制出的茶具质感轻薄,圆滑柔和,陆羽非党推崇,他说"越瓷上”"越瓷如玉”“越瓷青,青则益茶”。唐代最著名的瓷窑就是浙江余姚的越窑,如越窑烧制的青瓷莲花盏,是一代名盏。到宋代,五大瓷窑中的哥窑青瓷盏,已达到了“炉火纯青”的地步。

到明代青瓷茶具更以质地细腻,造型端庄釉色青莹、纹样雅丽而驰名中外。明代主要是炒青绿茶,用青瓷茶盏泡茶,青中透绿,更能衬托出茶汤碧绿之美。所以青瓷茶具在明代达到极盛。

(2)细腻透明的白瓷茶具

白瓷起源于南北朝,那时的釉色并不纯白,白中泛灰。到了唐代河北邢窑才烧制出优质白瓷。邢窑出的白瓷茶具质地细腻透明,壁坚而薄,色泽纯洁,器型稳重,线条流畅。唐代是煮茶,汤色较重,用白瓷碗喝茶更能衬托出鲜艳的茶汤,所以唐代白瓷茶具非常盛行。到元代以后,景德镇的白瓷茶具更是完美精致、纯洁典雅,外部绘有名人书画加以点缀,艺术性更浓,价值更高。

白瓷的出现打破了青瓷茶具一统天下的垄断地位,也为青花瓷、五彩瓷、粉彩瓷茶具的发展打下了深厚的工艺基础。

(3)绀黑如漆的黑瓷茶盏

黑瓷起源于晚唐,鼎盛于宋。黑瓷茶具的兴起得益于宋代的“点茶”,崇尚茶白,风行斗茶。宋代的饮茶方法是“点茶法”,要在盏中打击出白沫,调制出“水丹青”。特别是宋徽宗皇帝赵佶写了 《大观茶论》,把斗茶之风推向了高湖,而黑茶盏有助于对茶白的衬托,益于“水丹青”的出现。所以建窑成了全国的名窑生产地,烧制了不少适合宋代斗茶的黑釉盏。如兔毫盏就是最好的斗茶宝碗。它釉面绀黑如漆,盏底有放射状条纹,纹理通畅,细如兔毫。茶汤入盏,放射出五彩缤纷的点点光辉,非常适合斗茶。

(4)五彩缤纷的彩瓷茶具

彩瓷茶具起源于唐,兴盛于明清。它是在白瓷茶具的基础上发展起来的。是我国瓷器发展到高峰的标志。它吸收了青瓷、白瓷所有的优点,并增加了彩釉的烧制,从而使我国的书画艺术与制瓷工艺进行了完美的结合。在彩瓷茶具中最负盛名的还是景德镇瓷窑烧制的青花、玲珑、粉彩、色釉四大类茶具。

景德镇瓷器始于汉,兴于唐宋。青瓷、白瓷扬名天下。元明时期,景德镇成了全国烧瓷中心。在明代一度被命名为官窑。清代康熙、雍正、乾隆三代最为鼎盛,成了中外闻名的“瓷都”。

景德镇的茶具在唐代有茶盏、执壶;在宋代有斗笠碗、茶盏、执壶;在元代有执壶、茶碗、茶盅、茶盏;在明代有僧帽壶、压手杯、扁壶等。清代除了前代的茶具外,又出现了提梁壶、把壶、扁方壶、茶杯等。景德镇瓷茶具最大量的还是青花瓷茶具。最使人津津乐道的还是“薄如纸、白如玉、声如磬、明如镜”的青花瓷茶具。

3.晶莹剔透的玻璃茶具

玻璃茶具古代叫琉璃茶具,最早所说的就是陕西法门寺地宫出土的琉璃茶碗。这说明中国的玻璃生产最早始于唐代,虽然造型简单原始,透明度较低。但它是我国现代玻璃茶具的原型。古代的琉璃茶具,由于当时的科技水平低、生产落后、成本高、价值贵,所以大都是作为皇家供佛之用。宋代,独特的高铅琉璃面世,元代民间出现了一些规模较大的琉璃作坊,清代北京出现了琉璃厂,所做的琉璃制品价格昂贵,难以推广到民间。

现代由于科学的发展,玻璃制作工艺的不断提高,古之珍贵的琉璃成了物美价廉的玻璃,玻璃茶具也遍及寻常百姓家了。

玻璃茶具,是用含石英的砂石、石灰石、纯碱等混合物、在高温下熔化,成形,再经冷却后制成的。它外观秀美、晶莹剔透、光彩夺目,非常适合泡茶,特别是绿茶。

现代玻璃制作工艺简单且容易操作,所以玻璃茶具造型多变、装饰多样。颜色从无色到各种有色玻璃。种类有水晶玻璃、金属玻璃、磨砂玻璃、乳浊玻璃等。

玻璃茶具更是无所不有,茶杯、茶盏、茶托、茶壶、茶海、茶匙、茶漏、茶盘等,几乎所有的茶具都可以用玻璃做成。所以玻璃茶具成了当今最普遍、最大量、最受人欢迎的饮茶器具。

(来源:茶馆网)

如有侵权请联系删除

茶道|茶器第二

贰

茶器是茶道重要的组成部分,而日本茶器又与中国的有不小的差别。

上次和大家简单地聊了聊抹茶道,那么今天就为大家简单地介绍一下抹茶道的用具吧。首先说说必不可少的茶碗。日本茶碗在设计上,追求实用性与艺术性,同时考虑手感,以及茶碗碰到口唇那一瞬的触感,力求让目之所及,指之所触,鼻之所嗅,口之所品乃至心之所想皆感受到茶的美妙。以产地来分,日本茶碗大致可以分成三大类,也就是从中国进口的精美的唐物茶碗,从高丽进口的朝鲜茶碗,还有自产的和物茶碗。唐物茶碗中比较出名的就是天目茶碗,由在浙江天目山修行的僧人带回日本,因此得名天目盏。而日本将天目盏分为油滴天目、灰被天目、禾目天目、玳玻天目、木叶天目、曜变天目等几类。当然,由中国传入日本的茶碗也不仅有建窑、吉州窑等窑的天目盏,其他的种类也有不少。比如龙泉窑的蚂蝗绊。

收藏家临宇山人个人收藏的禾目天目盏(中国称兔毫盏)

大阪市立东洋陶瓷美术馆的油滴天目盏

德川美术馆的油滴天目盏

静嘉堂曜变天目盏——稻叶天目

静嘉堂曜变天目盏——稻叶天目

藤田美术馆的曜变天目盏

大德寺龙光院的曜变天目盏

玳玻唐花天目盏

玳玻唐花天目盏

玳玻龙天目盏

野村美术馆的灰被天目

木叶天目盏

蚂蝗绊

明末景德镇的“祥瑞”

以上都是精美的唐物茶碗。随着“草庵茶”的盛行,茶人又逐渐欣赏更为朴素的高丽茶碗。高丽茶碗以线条粗陋、造型随性为特点,种类繁多,极具简约之美。比起奢华的唐物茶碗也更加符合茶道侘寂的美学。

青井户柴田

和物茶碗中不得不提的就是“乐烧”。乐烧是一种彻底表现千利休美学思想的茶碗,融合了中日朝三国技术的茶碗。乐烧虽看似粗朴,实则精心制作之产物。乐烧完全由手捏制,加以刀削成形,因而器形都不完全规整,正符合了物哀之美。同时乐烧是在素烧后多次上釉并通过“二次烧”制作而成,工艺过程非常复杂、讲究。此外知名的和物茶碗中知名的还包括着荻烧、唐津烧等等。日本还流传着“一乐二荻三唐津”的美称,它们也都别具特色。

秃 乐烧茶碗

荻烧茶碗

三岛唐津茶碗

九谷烧和歌茶碗

茶罐

日本的茶罐分为茶枣和茶入,同时茶入要以仕覆来包裹。使用时茶杓用从茶罐中取茶。

茶枣

茶枣

茶入 九十九发茄子

茶入 九十九发茄子

松屋肩冲茶入 仕覆

仕覆 茶杓

茶杓

茶筅

茶筅是用竹子制成的烹茶工具。根据其竹穗根数的不同可分为平穗(16本)、荒穗(36本)、野点(54本)、常穗(64本)、数穗(72本)、八十本立(80本)、百本立(100本)、百二十本立(120本)等,依次可做出不同浓薄品质的抹茶。

茶炉

日本茶道在室内设炉,用茶釜加热所用之水,用柄杓取水冲茶。

柄杓

关于茶具就先简单和大家聊这么多。如果大家还有兴趣,可以再深入了解一些我没介绍到的茶具种类哦。最后来几张茶具的全家福。

制茶:“唐宋蒸茶,明清炒茶”

中华民族是最早发现和利用茶的民族,并在千百年的茶树栽培、茶叶加工以及饮茶实践中,积累了丰富的经验。唐宋以降,中国茶叶经由陆上丝绸之路和海上丝绸之路输往波斯、地中海沿岸,传遍欧亚。西方人为其独特的口味和部分药效所倾倒,取名“中国树叶”(Chineseleaves)。

今天,人们的饮茶方法多为沏茶、泡茶,其实,中国茶饮的历史也经历了一个传承和发展、完善的过程。

不妨一同进入古代诗书画等文献资料,梳理古代的主流制茶、饮茶方法,认识其源流,加深对传统茶文化的了解。

首先,古代的制茶工艺发生了诸多变化。

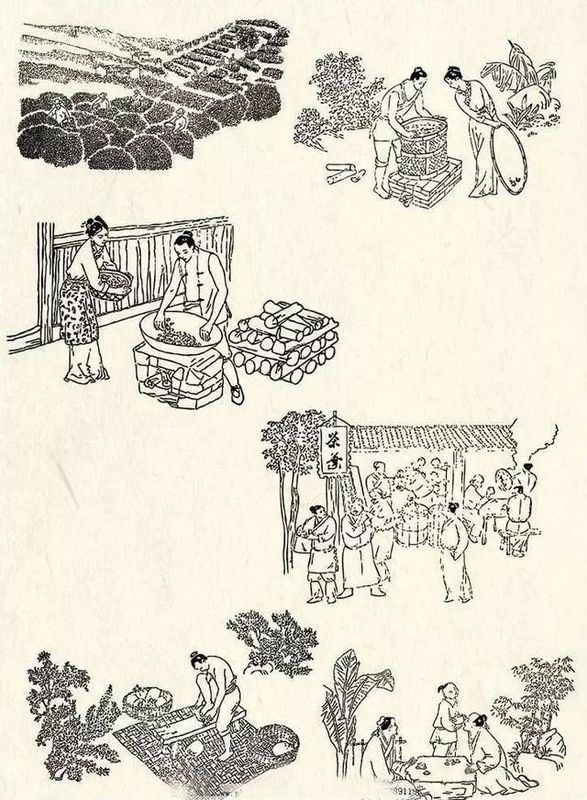

茶圣陆羽(约733-804)在《茶经》“卷上·三之造”中记有唐代加工茶叶的方法:“其日,有雨不采,晴有云不采。晴,采之、蒸之、捣之、拍之、焙之、穿之、封之,茶之干矣。”大意是说,在适宜采茶的时节将茶采下,蒸青后捣碎,拍压成饼,烘干后用竹篾或谷皮扎成串,然后包装封存。

除《茶经》外,对制茶描写形象的当属其后的诗人皮日休,他的一首《茶舍》对此记述尤详:“阳崖枕白屋,几口嬉嬉活。棚上汲红泉,焙前蒸紫蕨。乃翁研茗后,中妇拍茶歇。相向掩柴扉,清香满山月。”

诗歌写了在茶山阳坡搭起工棚,引来泉水,并进行制茶的过程。焙前的工序也是:蒸青,研磨,再拍压成型。

延至宋朝,徽宗赵佶虽治国无方,但于书、画、乐无不精通,对茶学茶艺亦有研究。有他的亲身参与谋划,北宋王朝的贡茶制作和茶艺极尽奢华,为历朝所不逮。其著述《大观茶论》“蒸压”篇中记有:“蒸太生则芽滑……过熟则芽烂;压久则气竭味漓……不及则色暗味涩。”由此可知唐、宋的蒸茶制饼工艺是一样的,所不同的是宋时皇家的制茶工艺更加精、细、巧,创制出御用的“龙团”“凤饼”。

明清的制茶工艺不再沿用唐宋时的蒸青,而改作炒青绿茶,清代有了更成熟的发酵和焙火工艺,增添了乌龙茶和红茶,茶艺也因而发展为繁复而更具艺术性的“功夫茶艺”。与团茶相比,散茶制作简便,产量大,冲泡省时,饮用方便,而且随着散茶制作工艺的提高和不断改进,它的汤色清亮,滋味鲜醇,使得散茶制法和品饮方式能够成为明、清茶艺的主流,并影响了当代中国的茶艺。

明代茶人许次纾(1549-1604)在《茶疏》“炒茶”篇详细记载了炒茶的过程:“炒茶之器,最嫌新铁;铁腥一入,不复有香。尤忌脂腻,害甚于铁。须豫取一铛,专用炊茶,无得别作他用。炒茶之薪,仅可树枝,不用幹叶;幹则火力猛炽,叶则易焰易灭。”

从以上历史文献中可知,制茶方法是“唐宋蒸茶,明清炒茶”。

元代仍有蒸青制茶的工艺,元代农学家王祯《农书·茶》中记载:“采讫,以甑微蒸,生熟得所。”由此可见,作为过渡阶段,元晚期亦有炒青制法。

品茶:“唐煮,宋点,明清冲泡”

与制茶相应的则是饮茶的方式,概括来说就是:“唐煮,宋点,明清冲泡”。

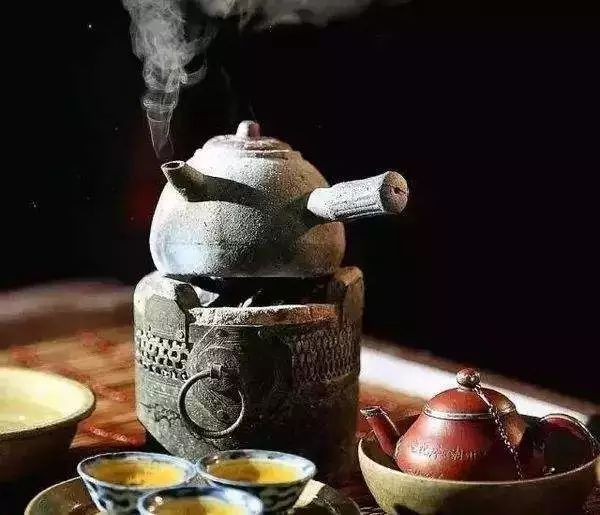

唐代饮茶为“煮”。将加工制成的茶饼,经烤炙、碾碎、筛末等工序,再置于鼎(当为小锅)、釜中与水一起煮。史料记载,“瀹(yuè)蔬而啜之无异”,也就是说和煮菜汤差不多,说白了就是连茶叶带水一起喝。民间的烹茶还处在宽泛的饮食范畴,并没有形成独立的茶事。后来以陆羽为代表的儒释道茶饮,讲究煎茶用水和火候,才使中华茶艺日臻完善。

陆羽《茶经·卷下》的《五之煮》,记述了唐时煮茶的方法:“第二沸,出水一瓢,以竹筴(cè)环激汤心,则量末当中心而下。有顷,势若奔涛溅沫,以所出水止之,而育其华也。”也就是说在“二沸”时舀出一瓢水,放入适量茶末。等水微沸,再以先前舀出之水倒回锅内,使茶汤由沸腾减至缓慢滚动,以育其精华。

“唐煮”在诗中也有描写。陆龟蒙《煮茶》:“闲来松间坐,看煮松上雪。时于浪花里,并下蓝英末。倾余精爽健,忽似氛埃灭。不合别观书,但宜窥玉札。”诗中写在松树林间就地捡拾松枝埋锅煮水,待水沸腾后,下入碾碎的蓝色茶末。欣赏着翻滚的茶汤,品饮之余顿觉神清气爽。

描绘“唐煮”的经典画作当属唐阎立本《萧翼赚兰亭图》。唐太宗酷爱晋王羲之书帖《兰亭序》,闻真迹藏山阴永欣寺辨才长老处,遂派御史萧翼乔装商人前往骗取。画中的萧翼与辨才二人似在争辩《兰亭序》真伪。

画面左下角有一老仆坐蒲团上守候风炉,炉上置一釜。老仆搅动茶汤,旁一仆弯腰,手托盘碗,小心翼翼地准备奉茶。矮的茶几上,另置有茶碗、茶罐等茶具。从珍藏的唐代茶画上看,茶是作为饮品用于待客的。画作再现了唐代烹茶、饮茶所用的茶器茶具以及烹茶方法和过程,为后人留下了可信的视觉资料。

在继承唐代陆羽茶艺茶学的基础上,宋代发展了茶文化,在压饼工艺上有较大改进,用刻有精致龙凤图形的模具压制成团茶饼茶,御用称为“龙团凤饼”。团茶经茶磨碾碎为茶末后,放茶盏中,以瓶(金、银、瓷等材料制成)煎水,“调膏”后,再多次“注汤”冲点茶末,其间以“茶筅”“环回击拂”产生“汤花”后饮用(以上见宋徽宗《大观茶论》)。这有点像今日的冲藕粉,加开水少量调匀后再注水搅动而成(没有冲藕粉那么浓稠),水、茶仍是一块儿入肚。宋代,为衬出“汤花”的色、形,茶具烧制也日益精美,皇室用品皆为官窑烧造,最为有名的是建窑兔毫盏、浙江天目盏。

“点茶”一词见于宋代茶诗,唐代茶诗中出现的是“烹”“煎”“煮”,而无“点茶”一词。宋代诗人郑清之《湖上口占》就有“点茶”的记载:“卖葑千艘底处藏,娲天濯热卧湖光。山云既雨犹相逐,水草无花亦自香。野径遍穿人借问,僧茶旋点客先尝。翻思举世趋炎者,谁识苹风五月凉。”诗中清楚地再现了宋人点茶的手法:若是数位客人,为表对每位客人的尊敬和公正,僧人要执壶“旋点”,点罢请客人先尝。

宋代的点茶发展到极致就是极具艺术性的“斗茶”,又称“茗战”,参与者高手云集,炫耀并交流茶艺。元赵孟頫《斗茶图》描绘了宋代点茶、斗茶的情景。

饮茶由宋元过渡到明、清,茶叶从加工到品饮方法发生了极大的变化。明朝初始延续了唐宋的团茶进贡制度,后来,底层平民出身的朱元璋,看到宫廷贡茶制作繁复、饮用奢侈,既增加了皇室开支,又加深了社会矛盾,他于洪武二十四年(1391年),下诏书禁止贡茶无限制征收,废除“饼茶”制作,改制“散茶”,“不得碾揉为大小龙团”。

饮茶时将条形散茶置茶壶、茶盏中,直接用沸水冲泡,茶渣弃掉,饮的是清透的茶水。明代茶人许次纾在其著述《茶疏》中是这样记述的:“先握茶手中,俟汤既入壶,随手投茶汤,丛盖覆定。三呼吸时,次满倾盂内,重投壶内,用以动荡香韵,兼鱼不沉滞。更三呼吸顷,以定其浮薄,然后泻以供客。”意思是沸水注入壶中,再将茶投入水壶,覆盖严密。稍待片刻将茶水倒在盂内,弃之不用,实为洗茶。少顷,再次注水,待茶“焖透”后注入茶碗待客。

清代钱慧安的《烹茶洗砚图》形象地描绘了明清两朝文人饮茶时的画面:亭外茶仆煮水,亭内主人书案上一壶一碗,与今日的品茶情景无异。

清钱慧安《烹茶洗砚图》

来源:神州茶韵,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除