在中国近代的茶叶历史上,似乎没有一种茶能像“熙春”茶那样,产量之大,质量之好,价格之高,出口之多,畅销之广,影响之深远;在世界各国几乎都有她的踪迹并留下了美好的声誉;也似乎没有一种茶能像“熙春”茶那样,在中国茶叶的出口外销中占有举足轻重的地位;无论是在茶叶影响英国工业革命的兴起过程中,还是在引起美国独立战争的波士顿倾茶事件里,抑或是在中国明清以来的茶叶发展、竞争与变革中;似乎都有“熙春”茶的身影……。所以说,“熙春”茶不仅仅是“绿色珍珠”,更可以说她是璀璨明珠;因为“熙春”茶走南闯北,飘洋出海,不仅成为欧洲贵族争相拥有的珍品并行销各地;同时,“熙春”茶更是以其优异的品质风靡世界、桂冠叠戴并谱写了中国近代茶叶外销史的辉煌篇章!

一、熙春溯源

“熙”,古同“禧”,福,吉祥。《说文》曰:仰熙丹崖,俯澡绿水。熙春,明媚的春天;同“熙春茶”。熙春茶(Hyson),源自“熙春”(hei1 cên1);也称贡熙茶(Hyson)。“熙春”这个名字,源于晋代文学家潘岳(247~300)的作品,在其《闲居赋》中有“于是凛秋暑退,熙春寒往”之句;意思是冬去春来、茶芽初发于早春采制而成。人们用形容春天的词语来描写熙春茶,是因为春天既是“熙春”茶的采摘季节,更因为春天的新绿也是“熙春”茶的颜色。至于后来“熙春”茶被称为“贡熙”茶,是为了夸耀“熙春”茶的名贵,也是因为“熙春”茶是进贡给皇室的“贡品”。还有一种附会的说法是,“熙春”茶曾进贡给康熙皇帝,所以就有了“贡熙”之名。

“熙春”茶是“屯绿”茶的一种,而“屯绿”茶则是来源于松萝茶;也就是说,“屯绿”茶的前身是松萝茶,当“屯绿”茶从松萝茶中分离出来的的时侯,“熙春”茶就自然而然地拔得了头筹。道理很简单,当用毛茶原料进行精制或精加工处理并提取出整齐匀净的成品茶(精制茶)时;无论是提取出长形或圆形的成品茶,在“屯绿”茶的产品结构中,都有“熙春”、“贡熙”等花色品类;这就是“熙春”、“贡熙”茶出类拔萃的先决条件。当然,“熙春”、“贡熙”茶和松萝茶不同的是,松萝茶问世后被人们誉为“绿色金子”,而“熙春”、“贡熙”从松萝茶中分离出来后,却被人们誉为“绿色珍珠”。

据中国工程院院士、中国茶叶学会名誉理事长、著名茶学专家陈宗懋先生主编的《中国茶经》记载:松萝茶的采茶技术,早在三四百年前就达到精湛的程度,明代闻龙《茶笺》记载:“茶初摘时须拣去枝梗老叶,惟取嫩叶,又须去尖与柄,恐其易焦,此松萝法也。炒时须一人从旁扇之,以祛热气,否则色黄,香味俱减。予所亲试,扇者色翠,不扇色黄。炒起出铛时置大瓷盘中,仍须急扇,令热气稍退,以手重揉之,再散入铛,文火炒于入焙,盖揉则其津上浮,点时香味易出”。“屯绿”茶的炒制技术,就是在这种规范的基础上而发展完善的。

“屯绿”茶属眉茶,有珍眉、凤眉、特贡、熙春、贡熙等品名,主产地是安徽休宁、歙县、祁门、屯溪以及江西婺源等地;因历史上集中在安徽屯溪加工输出而得名;也是中国外贸出口之极品名茶。

茶叶专家陈宗懋先生在其主编的《茶叶大辞典》中对“屯绿”茶亦有介绍:屯绿,原产安徽省黄山市休宁、歙县、黟县、祁门东乡和屯溪区的长条形炒青绿茶,因历史上与本区相邻的婺源等地生产的炒青多集中于屯溪加工销售,故统称“屯绿”。据王镇恒、王广智主编的“九五”国家重点图书《中国名茶志》记载:南宋以后,安徽江南茶区名茶生产全面崛起,明清时代达到鼎盛……。休宁松萝山松萝茶作为炒青型名茶的鼻祖,创制于明初,到明代中后期已远近闻名;明末清初松萝制法已传播到安徽南北和赣、鄂、闽诸省,成为一大宗茶品。松萝茶出口始于清康熙年间,至嘉道年间,出口兴盛,发明了松萝茶特别技术并逐渐演化为屯绿,分珠茶、雨茶、熙春三类,共10多个花色、品级。

珠茶:以其结构浑圆,形似珍珠而得名;分别按茶的大小和身骨轻重分为5个品级。

雨茶:以其形长似雨点而名,分别按茶型大小和身骨轻重分为5个品级。

熙春:结构为不规则的块状,多由芽头和肥厚叶子叠合而成,结成不规则块状;分别按茶块大小和身骨轻重分4个品级。

清道光年间的“屯绿”茶盛行二十四花色,即“十雨”、“八珠”和“六熙”。“十雨”是珍眉、凤眉、蛾眉、正雨、副雨、茅雨、眉针等;“八珠”为麻珠、宝珠、珍珠、园珠、虾目等;“六熙”指贡熙、眉熙、正熙、副熙等。

清同治年间的“大帮官堆”屯绿茶有“七珠”、“八蕊”和“三熙”。“七珠”是麻珠、宝珠、圆珠、虾目等;“八蕊”是蕊眉、珍眉、凤眉、针眉、香眉、雨前等;“三熙”是指贡熙、眉熙和熙春。

清光绪年间徽州歙县知府何润生在《徽属茶各条陈》中对屯绿茶也有介绍:“绿茶内分三总名,曰珠茶、曰雨前、曰熙春。熙春内分四等:眉正、眉熙、副熙、熙春;雨前内分五等:珍眉、凤眉、蛾眉、副蛾、茅雨;珠茶内分五等:暇目、麻珠、珍珠、实珠、芝珠。皆为洋庄(外销)。均内用锡罐,外装彩画板箱”。

“屯绿”茶从松萝茶中分离出来很多的花色品种,但基本制法与拼配没有根本性的改变,只是随着国际茶叶市场的需求而变化,在精制率不断提高的情况下,进行花色品种的变化。而“屯绿”茶各花色品种,都是在反复的炒、筛分、风选、拣剔中产生,尤其是通过严格的筛选(园筛、转筛、扣筛、抖筛)、扇、撼等工艺后,才提取出各种花色品种茶,其长短、精细、轻重、形态、整齐匀称,甚至可以称为纯净。

二、熙春演变

“屯绿”茶为什么要从松萝茶中进行分离呢?茶叶专家说“成品茶中各种形态的花色组成,在过去称‘大帮’,就是产品结构”。而外销绿茶产品的结构,主要是指精制厂收购的毛茶原料,需要按其不同形态,通过复制作业(或称精制、精加工处理),分别大小、长短、粗细、厚薄、轻重,汰除杂劣,并分门别类,提取出来的整齐匀净的成品茶(或称精茶)。而收购的毛茶,顾名思义,是很复杂的,有香气滋味内质优次悬殊的,有形态大小不齐的,有烟焦劣变夹杂的等等。精制的主要目的就是视各类毛茶原料,在分别内质品次、汰除劣异的基础上,整饬形态,提取相应产品,使之发挥最大经济效益。

这就是茶叶业内人士所说的,要“看茶做茶”;而内质特优的茶叶,为使外形整饬并能更好地衬托出产品的优美,就要特别细致的处理,这就是所谓的“好茶精做”。而有些形状粗壮的茶,内质不一定差,就要所谓“粗茶细做”。总之,都是为了发挥毛茶的自然品质优势,以取得更大的经济效益。

“屯绿”茶从松萝茶中进行分离、创制或改革,是徽州茶商经营理念的体现;从茶叶销售角度来看,也是徽州茶商坚持诚心为质、以义为利的销售理念的体现。如徽州茶商吴荣寿,在茶业经营的过程中就不断地进行革新,他以重金聘请制茶名家汪汉梁为总管,在选料与配方上融婺(源)、歙(县)两家为一体,制成了色香味焕然一新的“抽芯珍眉”和“贡熙”茶,从而在上海一举夺得绿茶评比魁首并誉满沪港等地。徽州茶商在经营茶叶时还注意收集消费者的反馈信息,并根据消费者的不同口味,不断地提高品位,这不仅体现了徽商的人本精神;同时,也反映了徽州茶商经营思路之清晰和经营手腕之灵活。

据中国茶叶专家傅宏镇先生考证:“屯绿”全面创制或者改革是在1820年左右,当时徽州婺源东乡有俞德和、俞德昌、胡源馨、金龙泰等多家茶号,他们精心创制1000多箱高级绿眉茶,直运香港销给东印度公司;因为质量优、销路好、利润高,所以屯溪各家茶号立即仿效并全面经营、精制绿茶外销。

清光绪二十二年,黟县茶商余伯陶在屯溪长干坊设立“福和昌茶号”,以眉茶的制法为基础,精益求精地提取“抽蕊珍眉”运往上海出售,也受到了欧洲消费者交口称赞。而屯溪的一些茶号也在这一启发之下,在茶叶精加工时提取特等“贡熙”茶;而这些“贡熙”茶特别适合俄国消费者的嗜好;此后“珍眉”茶行销西欧,“贡熙”茶行销俄国,都成为了世界茶叶市场的畅销品。于是,在全国茶叶生产开始中落的清朝末年,由于徽州茶商的审时度势,并根据市场需求来不断地改进茶叶制作方法,从而给徽州的茶叶生产和贸易带来了新的生机,而那些大茶商们也从中获得了巨利。如徽州婺源茶商孙友樵,他继承祖业后在屯溪观音山扩大“怡新祥”茶号的规模,他尊重制茶师傅技艺的发挥和创新,他收购优质毛茶精制特珍、抽蕊、珍眉和特贡、贡熙等外销茶出口,所以,他不仅获得了良好的经济效益也成为了茶界巨商。

据道光二十六年(1815)的相关资料记载,茶商江有科和其子江文缵,在歙县芳坑江氏祠堂以及漳漂等地租赁厅屋数间收购初加工后的毛茶,经过抖筛、减簸、拣茶、焙茶、风煸等多道工序,加工制作“松萝”、“雨前”、“圆珠”以及“熙春”、“贡熙”茶等品种,将成品茶装入锡罐并密封,外面还用彩画板进行包装,每箱装茶30斤至40斤不等;每年有200多担茶叶通过广州销往世界各地并获利颇丰。也正是由于徽州茶商知书识理,有较高文化素质,因此使他们能在复杂多变的情况下审时度势,在拥有品质优良的徽州茶品的同时还具有十分灵活的经商手段,以至有了松萝茶和“熙春”茶的创新;从而浓墨重彩地写下了徽州茶畅销世界各地的历史,并在17世纪至19世纪中叶,开创了称雄世界茶叶市场的黄金时代。

清代是徽州茶叶辉煌的年代,茶叶种类迅速增加,红茶绿茶并驾齐驱;尤其是在松萝茶制作工艺和贸易兴盛的影响下,徽州遂成名茶荟萃之地;而祁门红茶、黄山毛峰、金山时雨茶等后起茶品之秀如雨后春笋般涌现,以致出现了祁红屯绿、毛峰称雄的局面。而“熙春”茶则是独树一帜,它以其美好的传说,优异的品质以及适合外国人的口味而畅销世界各地并风靡世界茶坛。有专家指出:徽州茶商能在海外贸易中一度执掌牛耳,除了具有徽商种种的优势,如有着悠久丰富的从商经验,有着较高的文化素养并讲究商业道德之外,更为重要的是血缘纽带与地域纽带在茶商的经营活动中发挥了特殊的效用。

正是由于徽州茶商的商业活动促使了地区生产关系的变革,也促进了徽州茶叶的兴盛和茶叶品种的增多以及茶叶品质的不断提高;所以,“松萝”、“熙春”茶在徽州茶商的贸易活动中频频崭露头角,最终得以行销世界各地。

三、熙春出口

“熙春”茶自诞生后很快就声名远播,她不仅为世人所重,争先恐后地购销于国内外市场,同时也成为世界闻名的茶叶之一。

早在16世纪末、17世纪初,当我国绿茶中的珍眉、珠茶等还没有问世前,“熙春”茶就已经与松萝茶、武夷茶先后出现在欧洲并风靡世界。当时,出口的茶叶还没有经过后来称之为“精制”的工艺过程,但全都是国内已有盛名的具有独特风格的产品。所以,如同在国外文献上的松萝茶名被称作(singlo)一样,熙春被称为(Hyson);尤其是在中国茶叶风靡英国直至世界各地以后,有关中国各种名茶的名称,如武夷茶 (bohea)、熙春茶 (hyson)和松萝茶 (singlo)等;也就不断被英语借用;而tea 被英语借用后,就构成复合词如:green tea(绿茶)、black tea(红茶)等多达190 余个。

1610年,荷兰人首先从中国运茶到欧洲,而当地人对中国茶叶惊叹不已,认为茶叶是“灵草”也是“能治百病的药”,甚至把茶叶看成是“贡熙”(进贡给皇帝的佳品);很快,松萝茶和“熙春”、“贡熙”茶等就受到了消费者的青睐。

1660年,英国著名茶商托马斯•卡洛韦出版的《茶叶和种植质量和品德》一书说:“茶是很珍贵的一种饮料,价格昂贵,只有王公贵族把它用作赠送客人的礼品”。尽管出口到欧洲的茶叶价钱昂贵,但是当地人只要能买到中国茶叶,也是“其价几何,在所不惜”;尤其是“熙春”、“贡熙”茶在大批出口后,欧美的商人将这种浑圆如珠的茶叶意译为GunPOwd(意为火药枪的子弹);也就是这种形似“枪弹”的茶叶,屡屡成为东印度公司采购单上的紧俏商品,成为西方商人掠取暴利的时髦饮品;所以说“熙春茶”不仅是我国传统的出口茶之一,也是我国历史上最早传播到国外的名茶。

18世纪初期,“熙春”茶已大量输往国外并受到了消费者的喜爱;当时,广州销到欧洲的茶叶,有红茶和绿茶两大类,其下名目繁多,常见的有松萝茶、珠茶以及熙春茶等。当时,“熙春”和“贡熙”茶在伦敦市场上售价甚高,“熙春茶”每磅卖价高达10先令6便士,因其茶价之高不亚于珠宝,所以曾被人们美誉为“绿色珍珠”。到了19世纪中后期,“熙春”茶出口达到鼎盛时期,年输出量约1万吨;输出初期以销欧、美为主,20世纪20年代起,以销西、北非为主。茶叶专家程启坤、姚国坤在《绿茶金三角及其优势》中指出;清代以松萝茶为代表的徽州茶出口量很大,清光绪年间其出口量约占全国茶叶出口量的90%;而早期输入欧洲的中国茶,是以绿茶为主。

依据英国东印度公司1702年的订单来看,其中松萝绿茶占了三分之二。从英国东印度公司进口茶叶的数字也可以看出,在1721—1730年间,东印度公司进口的武夷茶为336万磅,松萝茶为458万磅;因此可以认为,欧洲人早期饮用的茶叶是以松萝茶为主的炒青茶;如“熙春”、“贡熙”茶等。

1740年,在英国东印度公司进口茶叶的账目中,就将进口的茶叶分为武夷、小种、松萝和“熙春”、“贡熙”茶等10种;而与松萝茶一同出口的“熙春”茶也是声名鹊起并风靡世界。在英国伦敦茶叶经纪人协会印发的报告中,有一种表格叫“伦敦茶叶进口、存货及提货之非正式估计中所用之平均重量”,就是对各种茶叶进行非正式估计时,所用之每箱平均重量。

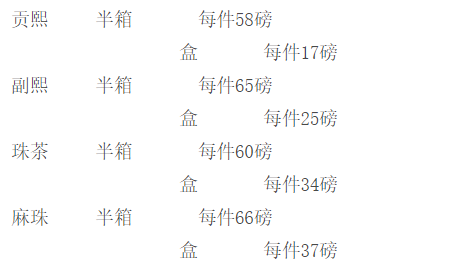

如下表所示:

根据东印度公司的收购订单中关于红茶绿茶的分类统计,在1741年至1750年间,绿茶中的眉茶进口量是8029616磅,“熙春”茶进口量是1320166磅,珠茶和其它绿茶的进口量分别是161646磅和9338磅。通过这个分类进口统计,我们清楚地知道“屯绿”茶以及眉茶、珠茶和“熙春”茶其时的贸易情况,同时也表明了它们在茶叶贸易中的重要地位。

1750年瑞典“卡尔亲王号” 商船来华,随船牧师为瑞典博物学家彼得•奥斯贝克,他在《中国和东印度群岛旅行记》一书中,对于茶叶有着详细生动的记述;他在书中提到了十余种茶叶,并详细地记述了“卡尔亲王号”返航时运载茶叶的清单:如武夷茶(红茶)共 2885箱,1030642磅;工夫茶 1071大箱和288小箱,共96589磅;“熙春”皮茶共140箱,7930磅;“熙春”茶共31桶,2206磅;其他各种茶1720罐,3557磅。由以上资料可见,当时瑞典商船的运输货品中,茶叶所占份量之重。 而在英国东印度公司所签订的1778年各船舱货合约中,购茶情况如下:从广州“十三行”潘启官那里订购的屯溪茶和松萝茶2000担,贡熙茶200箱;从瑛秀那里订购的屯溪茶和松萝茶2000担,贡熙茶200箱;从浩官那里订购的茶为贡熙茶100箱;从石琼官那里订购的茶为贡熙茶100箱。另外,英国东印度公司对1773年3月至1782年9月的10年中,公司在英国市场上所售出的茶叶进行了统计;屯溪茶、松萝茶1832474磅,贡熙茶218839磅。当时,英国市场的茶叶销售价格是:属于红茶的白毫每磅15先令,工夫茶每磅14先令,普通武夷茶每磅12先令;属于绿茶的熙春茶售价为每磅36先令,珠茶售价为每磅18先令,普通绿茶每磅15先令。

1784年,由于英国对茶叶的需求较大,英国东印度公司卖给本国茶商的茶叶价格也开始走高:如武夷茶每磅44便士,松萝、“熙春”茶每磅121便士;此时法国、荷兰、丹麦、瑞典的走私茶价是:武夷茶每磅19便士,松萝、“熙春”茶每磅69便士。而在当时英国伦敦的市场上,松萝、“熙春”茶每磅售价十先令六便士。1820年以后,“熙春”茶开始销往英国、俄国和美洲;到了1862至1874年间,“屯绿”和“熙春”茶外销竟多达十万引。

茶学专家陈椽在《茶叶通史》中说:“屯绿”茶自明末开始产生后,就成为主要的外销茶,至1821年至1850年时,“屯绿”茶每岁外销至五、六百万引(每引旧秤120斤),这还不包括走私茶和贡茶。到了1845至1846年期间,茶叶价格不断攀升,以绿茶“熙春”和小珠最高,每担可售银46两左右(含出口关税);其次是雨前绿茶,每一担约售40两,最低是屯溪茶和工夫红茶,每担约售24至27两。当年,茶叶平均售价为37两,其中“熙春”茶的售价比屯溪茶高出约一倍。

1751年,广州出口茶叶的价格为松萝每担20.66担,贡熙每担41.13两。至1775年,英国东印度公司的两艘商船所购的贡熙茶竟然高达每担58两白银。

而到了1790年,英国伦敦皮卡迪利大街212号售茶价格表明,红茶价格已经明显低于绿茶,所售价格最低的“绿茶每磅5先令6便士至6先令”,最低的红茶为“武夷茶每磅4先令4便士”,质量最优的绿茶为极品熙春茶,标价为14先令到16先令。

“熙春”茶在美国也有销售。美国华茶输入早期多为低级的茶,后来发展到输入较高级的茶;尤其是19世纪后,品类高的绿茶,如“熙春”、雨前、副熙茶的输入量开始增加。到了1837年,“熙春”等绿茶占进口茶总数的4/5以上。中美茶叶贸易的迅速发展给美国带来了极大的利益,所以中美茶叶贸易得到了美国政府的鼓励,并制定了有利于茶叶输美的税收政策。1789年,美国开征茶税,红茶每磅15分,圆茶及珠茶22分,贡熙、雨茶(珍眉)55分。至1900年,广州尚有一部分“贡熙”及副熙茶输运出口。当时活跃在广州的法国商人罗伯特•康斯登说:“茶叶是驱使我们前往中国的主要动力,其他的商品只是为了点缀商品种类。”、

清光绪年间徽州歙县知县何润生,在1896年撰写的《徽属茶各条陈》报告中说:“徽属产茶以婺源为最,每年约销洋庄三万数千引(一引为一百斤);歙、休、黟次之,绩溪又次之。这四县每年共计约销洋庄四五万引,均系绿茶。绿茶内分三总名,珠茶、雨前、熙春;皆为洋庄,均内用锡罐,外装彩画板箱。箱分三名:二五双箱、连罐计重不过一十一斛有奇;三七箱,连罐计重不过十二斛有奇;大方箱,连罐计重不过十五斛有奇。三七箱高一尺四寸,阔一尺二寸;二五箱比三七箱小一码,大方箱比三七箱加一码。胥有准式,每箱可装细茶四十余斛,粗茶三十余斛。徽州内销茶不及十之一二,专用篓袋盛储”。

四、熙春美誉

“熙春”茶叶底嫩匀,卷曲嫩绿,茶叶入水慢慢舒展,口感淡雅青涩;而上品“熙春”茶在谷雨前采摘,汤色金亮,色泽绿润,香味醇浓;其内质与相应品级的绿茶相比,具备味厚汤清,汁浓耐泡的特点。也正是因为这种特殊的风味和良好的品质,使得“熙春”茶出口到国外以后,不仅是受到了消费者的青睐;其身影和名声也在国外的文学作品中屡屡出现,以致留下了许多宝贵的历史资料和文字记录。

“精艳彩瓷播清馥,青翠熙春注享客;诗人浸润玉液里,华堂满飘习习香”。这是爱尔兰每年举行的盛大“诗节”中无名氏的一首“品茶”诗,辑在1752年刊行的诗集中。这首诗出自于美国威廉•乌克斯所著的《茶叶全书》第488页(中译本漏译,是中国茶叶专家钱樑先生翻译的)。从那以后,英国名诗人如霍谷森、拜伦及荷美思等诗人,都在他们的诗歌作品中,留下了关于“熙春茶”的吟诵和赞美。

1773年,苏格兰浪漫主义诗人费格森在赞誉熙春与武夷名茶时,写道“爱神永其微笑兮,举天国之芳茶而命之,沸煎若风雨而不厉兮,乃表神美之懿微……,女盖为神致尔虔崇兮,彼因胜之甘液,唯熙春与武夷”。而在艾默生的作品《色诺芬尼》第一节中,也有关于“熙春茶”的记载。

1785年,美国人威廉•乌克斯在《茶叶全书》中记载:英国保守党政客Rolle为英国自由党员数人所作的(《THE ROLLIAD》鲁里之流)诗中有一首云:“茶叶本多色,何舌犹能穷?熙春与武夷,此绿彼又红;松萝与工夫,白毫和小种,薰花真芳馥,麻珠更稠浓。”由此可知“熙春”茶在国外的影响。当然,“熙春”茶能作为外国诗人吟咏的对象,可以想见在它们成诗之前,已经是在当地社会流行得相当普遍和久远了。

16世纪末,许多欧洲人写的关于东方的著作中都述及中国茶叶的知识。当时,英国文化艺术界以茶为题材写了许多的作品,如1663年,瓦利向查理二世饮茶皇后卡特琳祝寿时写的一首茶诗,其中有“月桂与秋色,美雅与茶比……物阜称东土,携来感勇士,助我清明思,湛然去烦累”。 1771年,英国爱丁堡发行的《不列颠百科全书》第一版“茶”条下有这样的记载:“经营茶的商人根据茶的颜色、香味、叶子大小的不同把茶分成若干种类。一般分为普通绿茶、优质绿茶和武夷茶3种。其它品种的茶似乎也都可以分成这3种。……“熙春”茶和珠茶等高价优质绿茶都属于此类。武夷茶比以上两种叶子都小,颜色比其它品种更深,有时发黑,口感、香味均宜,口感似乎是涩中带甜,绿茶好象都是紫花地丁的香味,而武夷茶则带有蔷薇花香。英国《不列颠百科全书》中提及的是“熙春”茶、珠茶都是“屯绿”,而文中所指的普通绿茶和优质绿茶,应该是指“屯绿”茶和松萝茶。

1784年,美国商船“中国皇后号”经由纽约开往广州,开始中美茶叶的直接贸易,此后华茶源源入美;当松萝和“熙春”茶进入美国市场后,同样也是留下了值得我们回味、重视并研究的茶叶文献史料。

1803年,美国纽约晚报上刊载了一则茶的广告:“新到二百零五箱上等贡熙茶,华脱街182号Elljsuane公司启。”

1816年,在美国纽约报纸上又出现了茶叶拍卖广告,名松萝茶区所产者,由John Hone主持拍卖,地点在自由街Astor码头”。

1817年,清朝廷命官蒋攸锬在奏折中说;“闽、皖南人贩运武夷、松萝茶叶,赴粤省销售,向由内河行走;”禁止“出洋贩运”。

1836年,在美国菲列特尔菲亚市,报纸上又刊出一条关于中国茶叶的广告,全文如下:“茶叶——兹有大帮(文中的“大帮”是指“大帮官堆绿茶”。)茶叶专家钱樑先生说:“成品茶中各种形态的花色组成过去称大帮,就是产品结构”。)各种包装之贡熙、珠茶及圆茶出售,品质优良,如蒙光顾,请至Soutn Front街十三号,Osamuel M.Kempton公司启。”

美国医生、作家赫漠兹在《波士顿茶会谣》中,也写道了“熙春”茶;他说“……犹辨得熙春香气,自由之茶杯依然充沛,满常新之奠灵甘醴……。”

茶叶为西方贸易商带来了巨额利润,以至历史学家普里查德认为“茶叶是上帝,在它面前其他东西都可以牺牲。”而1915年,在巴拿马万国博览会上,徽州“贡熙”茶获得了博览会金奖。

从世界经济发展史的角度而言,在二十世纪以前西人所寻求的中国商品中,唯有茶叶在中西贸易中长期居于支配地位;尤其是徽州的松萝茶和“熙春”茶,在长达几百年的中西茶叶贸易活动中,一直是拥有良好的品质、美好的声誉和绝对的话语权。

五、专家阐述

中国茶叶专家钱樑先生《论贡熙》(兼论外销绿茶的产品结构和发扬品质优势问题)文中,专门介绍了“贡熙”茶的溯源、演变以及在外销绿茶产品结构中的地位等等。1983年12月,中国茶叶学会第三次全国代表大会召开,钱樑先生《论贡熙》这篇文章作为学会提供大会的论文之一;1984年,这篇文章还载于商业部杭州茶叶加工研究所、全国茶叶加工科技情报中心站第2期的《中国茶叶加工》杂志。

钱樑先生在《论贡熙》文中指出:1843年五口通商后,上海外商云集,不久即超越广州成为中国对外贸易的最大口岸,尤其是因为上海接近产茶省区,就成为了茶叶对外贸易中心,出现了如1886年的空前大发展。经过长期积累的产销实践经验,外销绿茶已大都在生产集散地设立复制茶厂(茶号或称内栈)收购茶农毛茶,通过分类分档装箱后运到口岸,经过洋庄茶栈卖给洋行出口。一直到20世纪30年代,第二次世界大战前夕,外销绿茶的货源已基本形成两大系列:一是路庄系列,称为路庄茶,另一是土庄系列,称作土庄茶,不论是路庄茶或土庄茶,长形茶或圆形条的产品结构中,都有贡熙或熙春、付熙等花色品类。

钱樑先生在《论贡熙》一文中还阐述了“贡熙在外销绿茶产品结构中的地位”,他明确指出:“这里所指的外销绿茶产品结构,主要是指精制厂收购的毛茶原料,按其不同形态,通过复制作业(或称精制、精加工处理),分别大小、长短、粗细、厚薄、轻重,汰除杂劣,并分门别类,提取出来的整齐匀净的成品茶(或称精茶)。钱樑先生还明确指出:“贡熙或熙春这个花色,在外销绿茶产品结构中,有非常突出的地位和作用。这是因为任何地区的毛茶,不论是圆茶或是长茶地区,毛茶总是毛的,不可能纯净的。为整饬好长茶必须分离出团曲的原料;同样做圆茶也必须分离出长扁形和粗松的原料。不然,也用不到“精制”这个环节了”。“例如产制眉茶的皖南地区1938~1939年的路庄大帮构成,整个屯绿为抽珍(特别珍眉)占18%、珍眉占31%、抽贡(特别贡熙)和普通贡熙占33%、正副针眉占18%。祁门枭溪口大帮的构成为抽珍占17%、珍眉占37%、抽贡和贡熙占33%、正副针眉占16%;歙县大帮为抽珍21%、珍眉41%、抽贡和贡熙16%、正副针眉20%、虾目2%;婺源大帮为抽珍14%、珍眉22%、抽贡和贡熙38%、正副针眉26%”。 之所以举这些例子,是因为钱樑先生认为:“解放前的这段时期,因没有上海土庄茶的干扰,茶批最正常,且是钱樑先生在1938~1939年间亲自参加收购评价和在港主持外销的情况。成品茶品质较好的屯婺祁大帮,抽贡、贡熙产品都占30%以上,多到38%;较差的歙县大帮、抽贡、贡熙则只占16%。这说明抽贡、贡熙提取多的,眉茶质量也随之提高,而在总的价格上也有裨益。当时各花色收购价格都分五等九级,抽珍按品质高低中准价为每50公斤95元,高到120元,低限60元,不及格的还可降低;珍眉中准价为65元,高可到90元,低到49元;抽贡中准价为70元,高可到92元,低可到52元;普通熙春中准价为40元,上可到51元,下可到29元,有不少内质好的大帮中的抽贡、熙春价格比内质差的大帮中的抽珍、珍眉价格还要高”。

钱樑先生还根据自己保存的资料,披露了熙春茶在当时的卖价;他说:据我手中存有的资料,“贡熙中上级(抽贡)每50公斤111.25元,中级80.20元、中下级59.50元、普通级42.25元,而珍眉上级140元、中上级111.25元(以上为抽珍价)、中级82.50元(包括部分内质差的抽珍)、中下级71元、普通级53.75元,价格基本与抽珍、珍眉差不多。而当时的平水一号珠茶为60~82.5元,二号、三号珠茶为38~50元,就是说比平水珠茶的价格要高得多”。

钱樑先生说,“贡熙类产品50年代的价格也是最有利的,当时眉茶出口换汇率一般平均已在3元以上,珠茶为2.7元左右,但贡熙类产品都在眉茶、珠茶以下,特贡不到2元,是经济效益最高的出口绿茶品类”。

后 记:

“熙春”茶自诞生以来一直是身价不菲,并和“松萝”、“屯绿”茶一起创造了风靡世界的奇迹。也正是“松萝”和“熙春”茶厚重的历史积淀,让“松萝”和“熙春”茶成为了中国历史文化名茶,同时也成为了中国茶叶品类中当之无愧的佼佼者;这无疑值得人们借鉴和学习。 对于时今的茶人来说,如何把茶和民族文化、民族感情和民族气节深深地联系在一起,让国饮成为世界之饮,需要做的事情还有很多、很多……。综观“熙春”茶风靡世界的历史进程和巨大荣誉,我们应该从“熙春”茶中传承什么、得到什么、弘扬什么?想来,一方面是应该以严肃的态度和敬畏之心,恢复、保护和尊重传统的中国茶叶;另一方面是应该利用人类创造出来的科学技术,瞄准现代生活需求,打开创新思路,理性取舍得失,真正让茶叶这个天地灵物致富茶农、造福人类!

【摘自2016年第4期《吃茶去》杂志;作者:郑 毅(安徽黄山),系徽茶文化研究中心主任)】

手握金山,巨头缺失

作为茶的故乡,中国在茶叶生产上拥有着不可比拟的优势地位。

多年来,我国形成了长江中下游名优绿茶、东南沿海优质乌龙茶、长江上中游特色绿茶、西南红茶和特种茶等4大优势区域,是世界上唯一生产绿、红、青、黑、白、黄6大茶类的国家。

我国也是全球最大的产茶国和茶叶消费市场。相关数据显示,全世界每年茶叶产量约600万吨,超过四成产自中国。2016年,我国茶园面积287万公顷、产量240多万吨,种植规模世界第一,消费量超过200万吨。

然而,中国茶市场却面临着“有品类但品牌弱、集中度低、尚缺巨头”的困境。西湖龙井、黄山毛峰、安溪铁观音、云南普洱、安化黑茶、安吉白茶等一批特色鲜明的区域名茶涌现,但却鲜有知名的茶企品牌。

尽管中国茶文化历史悠久,而目前在市场上大行其道的却是英式红茶或者日本抹茶。2016年,中国近7万茶企业出口总额为14.8亿美元,而这个数据不及立顿全球销售总额(30多亿美元)的一半。

正因如此,才有了“中国七万茶企不如一个立顿”的说法。

下面这一组来自农业部的数据,更为直观地展现了我国茶产业发展的窘境:

生产环节,我国茶叶平均亩产55.8公斤,仅为印度的40%;

加工环节,我国有茶叶加工企业约6.6万家,平均年加工量34吨,精深加工的茶叶比例仅占6%,50%以上的出口茶产品都是原料型初级产品,出口价格偏低;

销售和品牌建设,90%以上的茶企年销售额不足500万元,全国百强茶企销售额仅占全国茶叶销售总额的12%。

即使是创始于1993年的中国茶叶企业老大天福茗茶,经过了25年的发展,2017年的销售额仍不到16亿元 ,不足整个市场的1%。

与此同时,我国茶产业的供给端虽然集约化程度不高,但需求端却出现了积极变化。

消费升级的背景下,健康消费理念普及,年轻消费群体日渐崛起,中国的茶叶消费市场发展迅猛。

目前,中国人均茶消耗量达到每年1千克以上,是十年前的三倍多,平均年增长率为10.89%;中国茶叶消费群体将近5亿人,占总人口的36%,相比人口总数远未饱和。预计到2020年,中国茶产业将突破万亿规模。

面对巨大市场机遇,“中国七万家茶企不敌一家立顿”的巨大差距背后,中国茶行业的从业者更需要学习立顿的成功之道,让中国传统的茶行业焕发新生,培育出本土真正的品牌“巨头”。

学习立顿,风行全球

中国七万家茶企为何不敌一家立顿?我们先大致了解一下立顿的成功之道。

最初,在英国,茶是一种昂贵的饮料,只有富人才能享用。1880 年,不惑之年的格拉斯哥企业家汤姆斯•立顿爵士(Sir Thomas Lipton)洞悉良机,决定生产一种供普罗大众享用的平价优质茶。

他收购锡兰(即今天的斯里兰卡)的茶树种植园,并进行茶叶的包装和运输,以领先的成本优势将优质茶叶直接从茶园销往到大众的茶壶里。

1893 年,他建立茶叶包装公司Thomas J Lipton Co.。凭借一个多世纪的种茶和配茶经验传承,立顿将汤姆斯爵士对茶叶的创新和品质的追求代代相传,这为立顿成为全球最大的茶叶品牌奠定了良好的基础。

立顿茶叶类产品如今行销于全球110个国家和地区,早于1992年即进入中国。无论是知名度还是销量,立顿均是全球第一大茶叶品牌,比第二大品牌的销售额高出至少一倍。

如今的立顿,更是全球消费者选用最多的第三大非酒精饮料,仅次于可口可乐和百事可乐。

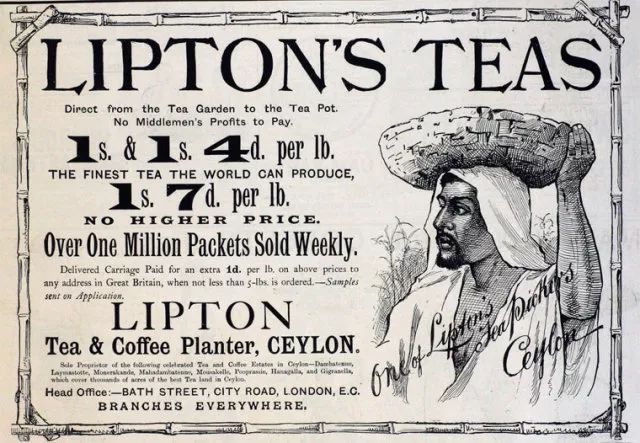

19世纪末立顿茶叶的促销广告

立顿最大的成功之处在于始终以创新产品开拓全球市场,长期聚焦于经营红茶包,并围绕红茶包建立了行销全世界的营销模式。

世界上第一家销售包装茶的生产商,也是茶叶拼配技术的领导者

立顿依靠茶叶拼配技术和包装创新,给茶业领域带来了真正的革命。它颠覆了传统的饮茶传统,从根本上解决了传统茶饮消费冲泡时间长、冲泡程序复杂、茶渣不易处理等弊端,将茶叶作为标准化商品进行大规模生产,同时保持了茶叶的优良品质。而这些问题一定程度上阻碍了中国茶业原茶产品的全国乃至全球品牌化发展。

在此之前,茶叶都是秤重量出卖,是立顿第一个把它分1/4磅、1/2磅、1磅等不同重量包装售卖。正是采用拼配技术和袋泡茶这样的创新产品,超越了原产地和品种的局限,实现了产品的标准化和工业化大生产,让立顿真正走向了世界。

大众化的价格培育和扩展了大众化的茶叶消费

以中国销售的立顿黄牌精选红茶为例,每袋0.4元,每克只需0.2元,价格大众化,一般的消费者都能接受。卓越拼配技术支持下的茶包工业化大生产,降低了产品的成本,支持这一大众化的价格。

不同于传统的创新产品和大众化价格,进一步激发了追求时尚、健康的年轻人的消费,这一群体可能以前根本就不怎么喝茶,是立顿把他们开发出来了。立顿进入了年轻人饮茶的蓝海,促进了立顿红茶的销售。

以现代渠道为主的分销体系便利了消费者的选购

要建立世界性的品牌,渠道网络尤为重要。

在中国,销售渠道问题是一般茶企遇到的首要现实问题。由于茶叶本身的特点、茶叶消费的习惯和现代渠道进入的门槛,当前中国茶叶消费的主渠道仍然是茶叶市场和茶叶专卖店,这已成了阻碍中国茶品牌需要大规模零售渠道匹配的一大问题。

但立顿茶包的产品创新从根本上解决了这一难题。

就像普通的快速消费品一样,立顿可以在任何渠道销售,而对产品品质没有影响。早在1972年,立顿借助联合利华这个全球性跨国消费品公司的营销网络和资金实力,开始了更加强势的世界级品牌打造之路。

持久而独具特色的推广

当年在锡兰建立了茶园基地,立顿就自称为“从茶园直接进入茶壶的好茶”。

当时为了促销,立顿聘请200余人穿上中国服装做活动广告人,印制20多国广告海报。1898年,抓住维多利亚女王登基60周年庆典时机,支持英国皇室布施食物给穷人,立顿捐赠布施所需的茶叶及砂糖款项,汤姆斯•立顿从而被授予爵位,获得“世界红茶之王”的称号。

立顿产品包装上红底白字的品牌标志以及整个产品的黄亮底色,让立顿品牌倍显国际品味和时尚感,同时在超市货架上亦非常醒目,为立顿品牌的推广添色不少。

立顿一方面在目标消费群中建立自己“世界茶品专家”的品牌形象,另一方面不断地推陈出新,将健康的茶饮和生活态度带给消费者。在把包装茶带入一个新的市场的时候,立顿也给消费者带来了一种全新的快捷、自然、健康的生活方式。

立顿的启示,中国的样本

立顿的成功至少可以给予中国茶企以下启示:

方便、快捷是未来世界茶叶消费的大势所趋

立顿正是认识到这一点,开创了以拼配技术支撑的茶包新品类,方便和推动了世界茶叶的消费。在全球生活与工作节奏日益加快的今天,这一点仍具有现实意义。

快餐胜过慢餐、快饮胜过慢饮,这是有打造世界级茶叶品牌理想的中国茶企一定要重视的基本规律。

尽管热饮慢啜是中国喝茶的基本方式,以此为假设和基础也许能够打造出全国或世界性的高端品牌,但从长远看,能够占据最大市场份额的一定是适应快节奏生活的小包装茶叶品牌。这里的关键可能是适应快的程度,以及这种小包装茶叶到底是一种什么具体的形态,它有什么与众不同的特点。

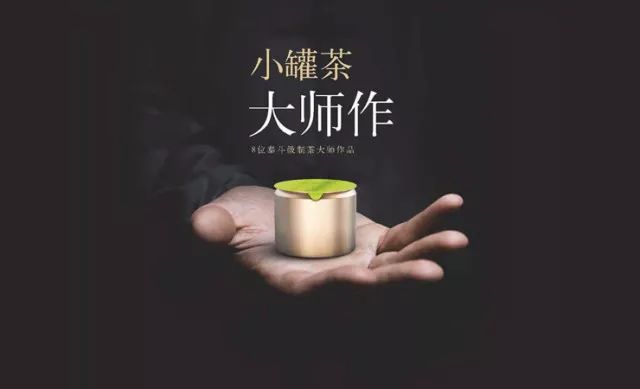

而可以对标的中国茶叶“现象级品牌”——杜国楹团队所打造的小罐茶也正是迎合了这一大趋势。

小罐茶完美实现了消费者对喝茶“便捷”的核心诉求::一罐一泡,充氮工艺,干净新鲜;立体空间的存储,不管是普洱还是铁观音,长形还是球形,任何一片神奇的东方树叶都得以保持完整、舒展的原叶姿态;食品级铝材,安全环保,像可乐、啤酒易拉罐一样最方便回收利用。

标准化是中国茶企打造全国乃至世界性品牌的重要前提

立顿开创了红茶包这种产品形态,同时不断提升其茶叶拼配技术,根本弱化了茶叶的原产地和品种概念。

以此为基础,把茶叶从手工作坊提升到标准化和工业化大生产的水平,让茶叶从农产品进化到高度统一的标准化商品,这是立顿在品牌商业理念创新指导下的的产品创新,也是中国茶叶打造全国和世界性主流品牌的基本前提。

而杜国楹团队所打造的小罐茶也正是通过专业的力量把复杂的茶叶简单化、标准化,最终给顾客消费体验的简单。通过统一包装、统一克重、统一等级、统一制作标准、统一价格,简化了消费者对茶叶的认知和选择,凸显了茶叶的快消品属性,定义了真正的好茶标准。

产业链可控、品质稳定是成就世界品牌的最大保障

立顿红茶的茶包中是采购自斯里兰卡、肯尼亚、中国等不同的国家的拼配茶,立顿在英国的拼配中心,会用不同产地的茶叶拼配出每年基本固定的口感,以确保世界各地的消费者在各个季节买到的都是统一口感与品质的立顿茶。

至于绿茶,则是亚洲国家如中国比较偏好的茶类,立顿也会根据消费者习惯的口味,采用中国黄山、四川等地供应商提供的绿茶拼配而成每年相对一致的口味。

立顿在中国有三个茶原料供应基地,绿茶在安徽黄山、四川雅安,红茶在云南。立顿与这些供应商保持长期的合作关系,并要求供应商的种植、加工流程完全符合国际NGO组织“雨林联盟”的标准。

“雨林联盟”针对种植加工工艺,有茶叶的可追溯系统、农药使用的时间记录等等一整套标准体系。而立顿更会参与到供应商的技术合作、指导、监督和检查等全产业流程中。

看似“横空出世”的小罐茶,是杜国楹带着团队从2012年起、用了三年多时间走遍中国茶叶所有核心产区之后的“结晶”。

小罐茶请来了武夷岩茶国家标准主要起草人王顺明、普洱茶终身成就大师邹炳良、西湖龙井的戚国伟、安溪乌龙茶的高碰来、黄山毛峰的谢四十、福州茉莉花茶的林乃荣、福鼎白茶的林振传以及滇红茶的张成仁等八位制茶大师“下山”来严把原料、工艺、品质关。

年轻消费群体的青睐是决胜未来茶叶市场的关键力量

中国茶企重视开发钟情于传统茶饮的老茶客的同时,更需关注年轻一代的消费者,他们可能是激发中国茶叶消费呈几何级数增长的关键力量。

立顿在中国的成功其实主要的是吸引到了中国新一代的年轻消费者,特别是年轻的办公室女性朋友。

而杜国楹团队面对“体验苛刻”、“情感诉求强烈”的年轻消费者,非常重视小罐茶的“卖相”。小罐茶聘请曾担任过TOTO、电通公司设计总监的日本新锐设计师神原秀夫做铝合金小罐的设计,聘请苹果手机体验店设计师做线下小罐茶体验店的设计。

他们甚至认为,设计就是品位,设计就是等级,设计就是生产力。

卖茶叶其实是在卖品牌,品牌背后是定位

就像立顿打造全球品牌立足于在英国占据主导地位的红茶一样。一个没有准确定位、没有本国消费基础和产品文化的品牌很难走向全国乃至世界。

而小罐茶首先是在包装、克重、等级、制作、价格上做减法,做减法是为了统一顾客的认知、简化顾客的购买;其次是在茶叶类别上做加法,做加法是为了获得足够的势能。

“六大茶类、八大名茶、八位大师”比“单一茶类、单一名茶、单一大师”的势能大得多,当然,做加法也是为了最大化地利用定位创造消费、提高“投入-产出”比、增加销售渠道的掌控力。先做减法后做加法,这正是品牌定位战略在实践中的绝佳做法。

作为现代派中国茶的开创者,小罐茶的创新性获得了业界与消费者的广泛认可。

小罐茶以消费品思维颠覆传统茶企的农产品思维,用标准化打破传统茶企的发展瓶颈,破解了消费者买茶、喝茶、送礼等几大茶叶消费场景的困局,并用创新的设计重塑了用户的消费体验。

品牌成立短短不到两年,小罐茶便跃升到中国茶品牌前三强,2017年的零售额更是突破十个亿。

我们相信,小罐茶对全面复兴中国茶具有重要的商业价值与产业意义。

本文授权转载自:加华资本(SCHC26)

手握金山,巨头缺失

作为茶的故乡,中国在茶叶生产上拥有着不可比拟的优势地位。

多年来,我国形成了长江中下游名优绿茶、东南沿海优质乌龙茶、长江上中游特色绿茶、西南红茶和特种茶等4大优势区域,是世界上唯一生产绿、红、青、黑、白、黄6大茶类的国家。

我国也是全球最大的产茶国和茶叶消费市场。相关数据显示,全世界每年茶叶产量约600万吨,超过四成产自中国。2016年,我国茶园面积287万公顷、产量240多万吨,种植规模世界第一,消费量超过200万吨。

然而,中国茶市场却面临着“有品类但品牌弱、集中度低、尚缺巨头”的困境。西湖龙井、黄山毛峰、安溪铁观音、云南普洱、安化黑茶、安吉白茶等一批特色鲜明的区域名茶涌现,但却鲜有知名的茶企品牌。

尽管中国茶文化历史悠久,而目前在市场上大行其道的却是英式红茶或者日本抹茶。2016年,中国近7万茶企业出口总额为14.8亿美元,而这个数据不及立顿全球销售总额(30多亿美元)的一半。

正因如此,才有了“中国七万茶企不如一个立顿”的说法。

下面这一组来自农业部的数据,更为直观地展现了我国茶产业发展的窘境:

生产环节,我国茶叶平均亩产55.8公斤,仅为印度的40%;

加工环节,我国有茶叶加工企业约6.6万家,平均年加工量34吨,精深加工的茶叶比例仅占6%,50%以上的出口茶产品都是原料型初级产品,出口价格偏低;

销售和品牌建设,90%以上的茶企年销售额不足500万元,全国百强茶企销售额仅占全国茶叶销售总额的12%。

即使是创始于1993年的中国茶叶企业老大天福茗茶,经过了25年的发展,2017年的销售额仍不到16亿元 ,不足整个市场的1%。

与此同时,我国茶产业的供给端虽然集约化程度不高,但需求端却出现了积极变化。

消费升级的背景下,健康消费理念普及,年轻消费群体日渐崛起,中国的茶叶消费市场发展迅猛。

目前,中国人均茶消耗量达到每年1千克以上,是十年前的三倍多,平均年增长率为10.89%;中国茶叶消费群体将近5亿人,占总人口的36%,相比人口总数远未饱和。预计到2020年,中国茶产业将突破万亿规模。

面对巨大市场机遇,“中国七万家茶企不敌一家立顿”的巨大差距背后,中国茶行业的从业者更需要学习立顿的成功之道,让中国传统的茶行业焕发新生,培育出本土真正的品牌“巨头”。

学习立顿,风行全球

中国七万家茶企为何不敌一家立顿?我们先大致了解一下立顿的成功之道。

最初,在英国,茶是一种昂贵的饮料,只有富人才能享用。1880 年,不惑之年的格拉斯哥企业家汤姆斯•立顿爵士(Sir Thomas Lipton)洞悉良机,决定生产一种供普罗大众享用的平价优质茶。

他收购锡兰(即今天的斯里兰卡)的茶树种植园,并进行茶叶的包装和运输,以领先的成本优势将优质茶叶直接从茶园销往到大众的茶壶里。

1893 年,他建立茶叶包装公司Thomas J Lipton Co.。凭借一个多世纪的种茶和配茶经验传承,立顿将汤姆斯爵士对茶叶的创新和品质的追求代代相传,这为立顿成为全球最大的茶叶品牌奠定了良好的基础。

立顿茶叶类产品如今行销于全球110个国家和地区,早于1992年即进入中国。无论是知名度还是销量,立顿均是全球第一大茶叶品牌,比第二大品牌的销售额高出至少一倍。

如今的立顿,更是全球消费者选用最多的第三大非酒精饮料,仅次于可口可乐和百事可乐。

19世纪末立顿茶叶的促销广告

立顿最大的成功之处在于始终以创新产品开拓全球市场,长期聚焦于经营红茶包,并围绕红茶包建立了行销全世界的营销模式。

世界上第一家销售包装茶的生产商,也是茶叶拼配技术的领导者

立顿依靠茶叶拼配技术和包装创新,给茶业领域带来了真正的革命。它颠覆了传统的饮茶传统,从根本上解决了传统茶饮消费冲泡时间长、冲泡程序复杂、茶渣不易处理等弊端,将茶叶作为标准化商品进行大规模生产,同时保持了茶叶的优良品质。而这些问题一定程度上阻碍了中国茶业原茶产品的全国乃至全球品牌化发展。

在此之前,茶叶都是秤重量出卖,是立顿第一个把它分1/4磅、1/2磅、1磅等不同重量包装售卖。正是采用拼配技术和袋泡茶这样的创新产品,超越了原产地和品种的局限,实现了产品的标准化和工业化大生产,让立顿真正走向了世界。

大众化的价格培育和扩展了大众化的茶叶消费

以中国销售的立顿黄牌精选红茶为例,每袋0.4元,每克只需0.2元,价格大众化,一般的消费者都能接受。卓越拼配技术支持下的茶包工业化大生产,降低了产品的成本,支持这一大众化的价格。

不同于传统的创新产品和大众化价格,进一步激发了追求时尚、健康的年轻人的消费,这一群体可能以前根本就不怎么喝茶,是立顿把他们开发出来了。立顿进入了年轻人饮茶的蓝海,促进了立顿红茶的销售。

以现代渠道为主的分销体系便利了消费者的选购

要建立世界性的品牌,渠道网络尤为重要。

在中国,销售渠道问题是一般茶企遇到的首要现实问题。由于茶叶本身的特点、茶叶消费的习惯和现代渠道进入的门槛,当前中国茶叶消费的主渠道仍然是茶叶市场和茶叶专卖店,这已成了阻碍中国茶品牌需要大规模零售渠道匹配的一大问题。

但立顿茶包的产品创新从根本上解决了这一难题。

就像普通的快速消费品一样,立顿可以在任何渠道销售,而对产品品质没有影响。早在1972年,立顿借助联合利华这个全球性跨国消费品公司的营销网络和资金实力,开始了更加强势的世界级品牌打造之路。

持久而独具特色的推广

当年在锡兰建立了茶园基地,立顿就自称为“从茶园直接进入茶壶的好茶”。

当时为了促销,立顿聘请200余人穿上中国服装做活动广告人,印制20多国广告海报。1898年,抓住维多利亚女王登基60周年庆典时机,支持英国皇室布施食物给穷人,立顿捐赠布施所需的茶叶及砂糖款项,汤姆斯•立顿从而被授予爵位,获得“世界红茶之王”的称号。

立顿产品包装上红底白字的品牌标志以及整个产品的黄亮底色,让立顿品牌倍显国际品味和时尚感,同时在超市货架上亦非常醒目,为立顿品牌的推广添色不少。

立顿一方面在目标消费群中建立自己“世界茶品专家”的品牌形象,另一方面不断地推陈出新,将健康的茶饮和生活态度带给消费者。在把包装茶带入一个新的市场的时候,立顿也给消费者带来了一种全新的快捷、自然、健康的生活方式。

立顿的启示,中国的样本

立顿的成功至少可以给予中国茶企以下启示:

方便、快捷是未来世界茶叶消费的大势所趋

立顿正是认识到这一点,开创了以拼配技术支撑的茶包新品类,方便和推动了世界茶叶的消费。在全球生活与工作节奏日益加快的今天,这一点仍具有现实意义。

快餐胜过慢餐、快饮胜过慢饮,这是有打造世界级茶叶品牌理想的中国茶企一定要重视的基本规律。

尽管热饮慢啜是中国喝茶的基本方式,以此为假设和基础也许能够打造出全国或世界性的高端品牌,但从长远看,能够占据最大市场份额的一定是适应快节奏生活的小包装茶叶品牌。这里的关键可能是适应快的程度,以及这种小包装茶叶到底是一种什么具体的形态,它有什么与众不同的特点。

而可以对标的中国茶叶“现象级品牌”——杜国楹团队所打造的小罐茶也正是迎合了这一大趋势。

小罐茶完美实现了消费者对喝茶“便捷”的核心诉求::一罐一泡,充氮工艺,干净新鲜;立体空间的存储,不管是普洱还是铁观音,长形还是球形,任何一片神奇的东方树叶都得以保持完整、舒展的原叶姿态;食品级铝材,安全环保,像可乐、啤酒易拉罐一样最方便回收利用。

标准化是中国茶企打造全国乃至世界性品牌的重要前提

立顿开创了红茶包这种产品形态,同时不断提升其茶叶拼配技术,根本弱化了茶叶的原产地和品种概念。

以此为基础,把茶叶从手工作坊提升到标准化和工业化大生产的水平,让茶叶从农产品进化到高度统一的标准化商品,这是立顿在品牌商业理念创新指导下的的产品创新,也是中国茶叶打造全国和世界性主流品牌的基本前提。

而杜国楹团队所打造的小罐茶也正是通过专业的力量把复杂的茶叶简单化、标准化,最终给顾客消费体验的简单。通过统一包装、统一克重、统一等级、统一制作标准、统一价格,简化了消费者对茶叶的认知和选择,凸显了茶叶的快消品属性,定义了真正的好茶标准。

产业链可控、品质稳定是成就世界品牌的最大保障

立顿红茶的茶包中是采购自斯里兰卡、肯尼亚、中国等不同的国家的拼配茶,立顿在英国的拼配中心,会用不同产地的茶叶拼配出每年基本固定的口感,以确保世界各地的消费者在各个季节买到的都是统一口感与品质的立顿茶。

至于绿茶,则是亚洲国家如中国比较偏好的茶类,立顿也会根据消费者习惯的口味,采用中国黄山、四川等地供应商提供的绿茶拼配而成每年相对一致的口味。

立顿在中国有三个茶原料供应基地,绿茶在安徽黄山、四川雅安,红茶在云南。立顿与这些供应商保持长期的合作关系,并要求供应商的种植、加工流程完全符合国际NGO组织“雨林联盟”的标准。

“雨林联盟”针对种植加工工艺,有茶叶的可追溯系统、农药使用的时间记录等等一整套标准体系。而立顿更会参与到供应商的技术合作、指导、监督和检查等全产业流程中。

看似“横空出世”的小罐茶,是杜国楹带着团队从2012年起、用了三年多时间走遍中国茶叶所有核心产区之后的“结晶”。

小罐茶请来了武夷岩茶国家标准主要起草人王顺明、普洱茶终身成就大师邹炳良、西湖龙井的戚国伟、安溪乌龙茶的高碰来、黄山毛峰的谢四十、福州茉莉花茶的林乃荣、福鼎白茶的林振传以及滇红茶的张成仁等八位制茶大师“下山”来严把原料、工艺、品质关。

年轻消费群体的青睐是决胜未来茶叶市场的关键力量

中国茶企重视开发钟情于传统茶饮的老茶客的同时,更需关注年轻一代的消费者,他们可能是激发中国茶叶消费呈几何级数增长的关键力量。

立顿在中国的成功其实主要的是吸引到了中国新一代的年轻消费者,特别是年轻的办公室女性朋友。

而杜国楹团队面对“体验苛刻”、“情感诉求强烈”的年轻消费者,非常重视小罐茶的“卖相”。小罐茶聘请曾担任过TOTO、电通公司设计总监的日本新锐设计师神原秀夫做铝合金小罐的设计,聘请苹果手机体验店设计师做线下小罐茶体验店的设计。

他们甚至认为,设计就是品位,设计就是等级,设计就是生产力。

卖茶叶其实是在卖品牌,品牌背后是定位

就像立顿打造全球品牌立足于在英国占据主导地位的红茶一样。一个没有准确定位、没有本国消费基础和产品文化的品牌很难走向全国乃至世界。

而小罐茶首先是在包装、克重、等级、制作、价格上做减法,做减法是为了统一顾客的认知、简化顾客的购买;其次是在茶叶类别上做加法,做加法是为了获得足够的势能。

“六大茶类、八大名茶、八位大师”比“单一茶类、单一名茶、单一大师”的势能大得多,当然,做加法也是为了最大化地利用定位创造消费、提高“投入-产出”比、增加销售渠道的掌控力。先做减法后做加法,这正是品牌定位战略在实践中的绝佳做法。

作为现代派中国茶的开创者,小罐茶的创新性获得了业界与消费者的广泛认可。

小罐茶以消费品思维颠覆传统茶企的农产品思维,用标准化打破传统茶企的发展瓶颈,破解了消费者买茶、喝茶、送礼等几大茶叶消费场景的困局,并用创新的设计重塑了用户的消费体验。

品牌成立短短不到两年,小罐茶便跃升到中国茶品牌前三强,2017年的零售额更是突破十个亿。

我们相信,小罐茶对全面复兴中国茶具有重要的商业价值与产业意义。

本文授权转载自:加华资本(SCHC26)