第一章节

贡茶的发展历程

贡茶是中国茶文化中重要的一环,也是中国古代宫廷生活的一个重要组成部分。经过中国古代两千多年的延续和发展,中国古代贡茶形成了一系列制度化的体系、一种文化的累积。贡茶不仅关乎宫廷生活,也对社会经济有重要的影响。历代地方官员为了迎合宫廷,费尽心思培育新的品种,改进制作工艺,逐步形成了国内相对统一又各具地方特色的贡茶体系,推动着中国茶叶不断向前进步,也在很大程度上推动着地方经济的发展,形成了延续至今的几大产茶区。贡茶文化作为中国茶文化的一个重要组成部分,对现代中国茶文化有着深远的影响。

一、何为贡茶?

我国茶叶生产历史悠久,是世界主要的产茶国之一。陆羽认为茶始于神农,虽然关于中国茶叶起源的最终时间至今尚有争论,但秦汉之前四川地区早已经有茶叶种植的历史是明确的。其后,茶叶逐渐从巴蜀地区传播到全国。

贡赋是中国古代社会中重要的国家制度之一,“国家权力对不同领土区域的控制,伴随着朝廷对版图内地方之间贡赋体系的建立,这个贡赋体系的架构与运行方式,体现了统治机构逐步建立的逻辑。”在中国古代,有“九贡”之制,九贡即祀贡、嫔贡、器贡、历贡、材贡、货贡、服贡、游贡、物贡。其中的“物贡”一类,专指地方向中央进献的土产实物。《钦定文献通考》中有“臣等谨按马端临做土贡考,谓古之土贡,即在赋税之中犹当其租入云耳。”茶叶作为重要的地方特产,一直都是“物贡”中重要的一类。关于贡茶的起源,现今见于确切文字记载的是晋代学者常遂的《华阳国志·巴志》,周武王灭商后,巴蜀部落“鱼铁盐铜,丹漆茶密……皆纳贡之……园有芳蒻香茗”。这里的“香茗”即茶叶。同时,作为一种赋税形式,贡茶也是政治上君臣关系确立的一种表现形式,是特定历史阶段所具有的一种文化现象。如五代时,“江南国主李璟遣其臣伪翰林学士户部侍郎钟谟等,奉表来上叙,原以大国称臣纳贡之意,仍进……茶茗药物等”。现存文献中最早有具体数字的贡茶记载出现于宋徽宗政和六年(1116)寇宗奭所著《本草衍义》中,“东晋元帝时,温峤官于宣城,上表贡茶叶一千斤,贡芽三百斤”。其后,贡茶数量逐渐增加,贡茶的品类和区域不断扩大。到唐代时,中国的贡茶制度最终确定下来。

唐代贡茶

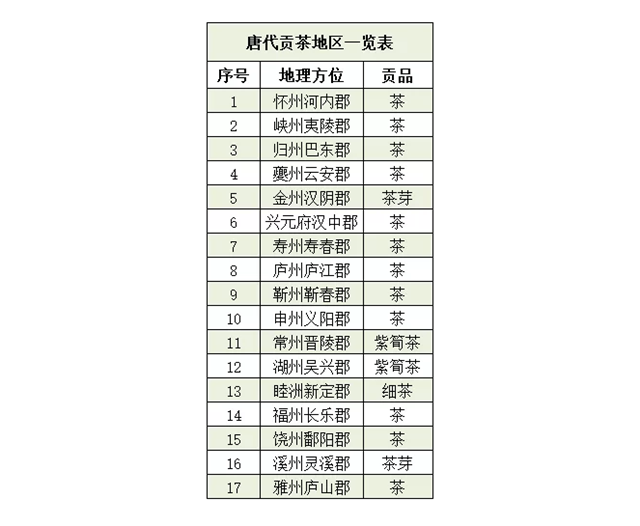

唐代是中国古代贡茶制度最终形成时期,此后历代相沿,直至封建专制制度终结。唐代的贡茶有两种形式,一是选择茶叶品质优异的州定额纳贡,主要有常州阳羡茶、舒州天柱茶、湖州顾渚紫笋茶、睦洲鸠坑茶、宣州鸦山茶、饶州浮梁茶、溪州灵溪茶、峡州碧涧茶、荆州团黄茶、雅州蒙顶茶、福州方山露芽等二十多个州的名茶。唐代湖州太守裴汶在其所著《茶述》中对唐代的贡茶进行了一番点评,“今宇内为土贡实众,而顾渚、蕲阳、蒙山为上,其次则寿阳、义兴、碧涧、邕湖、衡山,最下为鄱阳、浮梁。”在《新唐书·地理志》中记载了唐代贡茶的区域,见下表。

除了地方纳贡外,唐朝政府还在一些名茶的重点产区设置贡茶院,其中最主要的是在湖州长兴顾渚山设立的贡茶院。此处茶树生长环境优越,水路交通便利,适宜建立茶叶加工厂。唐代的贡茶院由中央政府派官员直接管理,“刺史主之,观察使总之”。茶园雇用由政府控制的茶农种植、采摘、制做贡茶。唐代贡茶院规模巨大,最鼎盛时有“工匠千余人,役工三万人”。诗人李郢在《茶山贡焙歌》中所描绘:”春风三月贡茶时,尽逐红旗到山里。焙中清晓朱门开,筐箱渐见新茶来。凌烟触露不停采,官家赤印连贴催。……研膏架动声如雷,茶成拜表奏天子。万人争看春山摧,驿骑鞭声砉流电。夜半催夫谁复见?十日王程路四千,到时须及清明宴。”诗歌抨击了贡茶给地方带来的沉重负担,也刻画、记录了唐代贡茶院的制茶过程和兴盛场面。

宋元贡茶

宋代的贡茶制度在沿袭唐代的基础上有了很大变化,随着顾渚山贡茶院的衰落,北宋政府在福建建安设立贡茶园,专门负责宫廷饮茶的供给。宋代学者赵汝砺在《北苑别录》记载:“建安之东三十里,有山曰凤凰,其下直北苑,旁联诸焙。厥土赤壤,厥茶惟上上。太平兴国中,初为御焙。庆历中,漕台益重其事,品数日增,制度日精,厥今茶自北苑者,独冠天下。”相较于唐代的贡茶院,宋代的贡茶园规模更加庞大,形成了“独冠天下”的贡茶。

在贡茶数量上,宋代贡茶园也远超前代。熊蕃在《宣和北苑贡茶录》中记载:“太平兴国初,贡五十片……累增至元符,以片记者一万八千,视初已加数倍,而尤未盛,今则为四万七千一百片有奇矣。”宋代北苑茶园不仅茶产量巨大,且从制作工艺,外部包装、保存方面,都比前代有了很大的进步。宋徽宗在《大观茶论》中这样描述北苑的贡茶:“本朝之兴,岁修建溪之贡,龙团凤饼,甲于天下。而壑源之品,亦自此而盛,延及于今。百废俱举,海内晏然。……近岁以来,采摘之精,制做之工,品第之盛,烹点之妙,莫不盛造其极。”达到了“草木之灵者,亦得以尽其用矣”的境界。元代的贡茶仍以建安的皇家茶园为主,规模相对小于宋代。除沿袭宋代在北苑德御茶园之外,元官府还在武夷的四曲溪畔开设新的御茶园,扩大了御茶的生产区域。“元大德间,浙江行省平章高兴始采制充贡,创御茶园于四曲,建第一春殿,清神堂,焙芳、浮光、燕宾、宜寂四亭。门曰仁风,井曰通仙,桥曰碧云。”宋元时期完备的贡茶园制度为明清时期贡茶制度的发展和完善奠定了良好的基础。

宋元时期除了贡茶园外,一些产茶地区也会向朝廷进贡一定数量的贡茶,这些产茶区域多数在唐代就已经贡茶。在《宋史·地理志》中记载当时贡茶的地区有:淮南东西路、南康军、广德军、江陵府、潭州、荆湖南北路、建宁府、南剑州、雅州、兴元府等,基本上囊括了当时重要的产茶区。

明清贡茶

明代,贡茶的数量急剧上升,除了规模较小的几个皇家茶园外,贡茶主要依靠5个主产茶省的进贡。明太祖时,全国的贡茶数额分配“南直隶500斤,江西405斤,湖广200斤,浙江520斤,福建2350斤。”其品种也不断发生变化,散茶取代原来宋元时期的“龙团凤饼”,成为贡茶的主体,“历代贡茶皆以建宁为上,有龙团、凤团、石乳、滴乳、绿昌明、头骨、次骨、末骨、京珽等名。而密云龙品最高,皆碾末做饼。至明朝,始用芽茶,曰探春、曰先春、曰次春、曰紫笋及荐新等号,而龙凤团皆废矣,则福茶固甲于天下也。”从明代开始,贡茶主要以散茶为主,这种散茶的流行也带动了饮茶方式的变化。

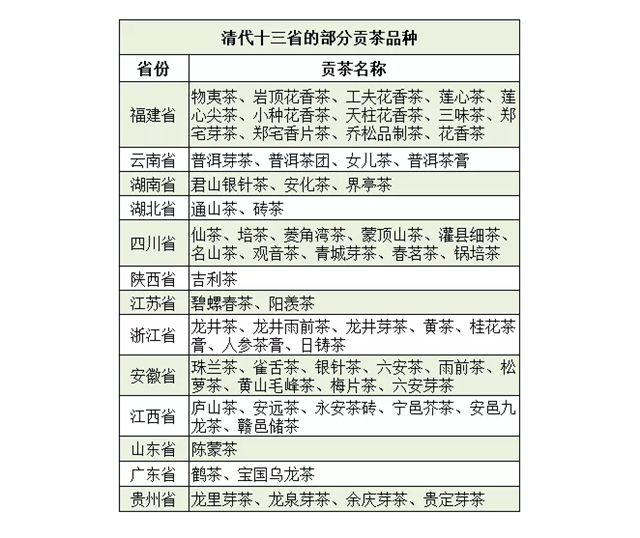

清代承袭了明代的贡茶制度,并在其基础上扩大了贡茶区域,贡茶数量和品种也增加很多。清代的贡茶省份由明代的五省扩展到十三个省,品种也大量增加,基本囊括了主要的茶叶品类,其规模和数量也远超前代。从进贡时间上看,清代贡茶的品类基本涵盖了清代主产茶区的茶叶品种,具有数量大、品类全的特点,这种特点贯穿清王朝的始终。诸如龙井茶、武夷岩茶和六安茶等,这些茶品基本上在前代也是重要的贡茶品类,在清代,其进贡从清初一直延续到清末。也有一些贡茶品类是从某一朝开始进贡并延续到了清末。如普洱茶,大量的进贡是从雍正时期开始,一直延续到清末。还有一些茶叶品种,由于战乱或其他客观原因,在某短时间曾停止进贡,如六安茶在太平天国运动时,就曾数年未贡。此外,一些茶叶由于各类原因,进贡到宫廷的时间较短,如日铸茶,从《宫中进单》来看,其记载非常少,由此推断其进贡的次数相对有限,时间较短。从贡茶地域上看,清代贡茶的产地由明代的五省扩展到清代的十三省,将清代几乎所有的产茶省份纳入其中,特别是偏远的云南、贵州和前代并不进贡的山东、陕西等,在清代都成为重要的贡茶省份。究其原因,一是清朝统治区域的扩大,通过改土归流等措施将云贵边区纳入到清王朝的直接管辖范围内,使得诸如普洱茶等茶叶品种成为清代贡茶的重要组成部分。二是清代全国经济更为一体化,不同地域间的茶叶贸易量不断扩大,进而衍生出一些新的贡茶品种,如山东地区,在清代开始移植、培育相关的茶叶品种,并出现了陈蒙茶这一贡茶品种。

作为中国最后一个封建王朝,清代的贡茶制度更加完备,不论是采买、包装、运输还是接收,清代形成了一套完备的制度体系,这些制度环环相扣,保证了清代贡茶的正常供应。清代贡茶涉及的部门不仅包括各地方政府官员、茶农,还包括到中央的礼部、户部、奏事处、茶库、茶房等机构。在贡茶的征缴、解运、接收过程中,各个部门分工明确、职责清晰,这种完备的体系超过了以往任何一个朝代,成为清代进贡体系的一个重要组成部分。

由于茶叶的特殊性,年代久远的贡茶我们无法见到。目前我们所见的到的贡茶文物基本上都保存于故宫博物院,其品类包含清代十三省进贡的各类茶叶品种。这些贡茶虽然历经岁月的洗礼,依旧保存完好,特别是很多放置在锡瓶、银瓶内的茶叶,至今尚未开封,保存了清代贡茶的原貌。这些贡茶文物成为我们今天认识和研究贡茶文化最重要的文物载体,也成为中国茶文化重要的实物见证。清代十三省的部分贡茶品种,根据中国第一历史档案馆藏《宫中进单》整理,见下表。

第二章节

贡茶的历史影响

中国古代数量庞大的贡茶,影响着社会的各个方面。在一定程度上,庞大数量的贡茶使产茶区的经济走向单一化,而且对质量的高要求也对茶农造成了很大的负担,甚至导致家破人亡,同时,对茶叶的高要求也推动了质量的提升,大量新的茶叶品种出现,又拓展了茶农的经济来源,丰富了茶叶文化的内涵。由于宫廷的生活方式影响着当时社会的生活风尚,推动了中国茶文化的发展。

贡茶之弊

庞大的贡茶数量,对于贡茶地方的官员和百姓来说,其负担是可想而知的。正如明代正德年间的官员曹琥列举了贡茶所带来的五大弊端,“有芽茶之征,有细茶之征,始于方春,屹于首夏,官校临门,急如星火,农夫蚕妇,各失其业……及归之官,又拣择去取,十不中一,遂使射利之家,先期采集,坐索高价……又官校乘机私买贷卖,遂使朝夕盐米小民,相戒不敢入市。”这种繁重的贡茶任务,使得茶农承受着沉重的负担。许多地方不得不放弃许多原来的产业而改种茶叶,这样一来生产的单一化,使得百姓难以承受天灾带来的危机,一遇荒年,则百姓衣食无着。在征缴贡茶的过程中,一些官员营私舞弊、低价强买的现象时有发生,且在贡茶的运输过程中各种耗费都被均摊在了茶农的身上,更加重茶农的负担。由于贡茶带来了各类社会问题,使得当时的政府不得不采取一些措施稳定贡茶区的经济和社会环境,保障茶农的基本利益。

清人陈章在《采茶歌》中记述了贡茶给茶农带来的沉重负担,“催贡文移下官府,哪管山茶芽未吐。焙成粒粒比莲心,谁知侬比莲心苦。”庞大的贡茶数量,且对贡茶的采摘时间和质量的严格要求,使得产茶区的茶农疲于应对。清人释超全在《武夷茶歌》中有这样描述采摘贡茶的辛苦:“往年荐新苦黄冠,遍采春芽三日内。搜尽深山粟粒空,官令禁绝民蒙惠。种茶辛苦甚种田,耘锄采摘与烘焙。谷雨期属处处忙,两旬昼夜眠飨废。道人山农难为粮,春作秋成如望岁。”从诗中我们可以看出种茶之苦甚于种田,茶农辛苦一年都难以解决温饱,以致乾隆在看到民间采办贡茶时,也少有地发出慨叹“敝衣粝食真不敷,龙团凤饼真无味”。

贡茶之利

虽然贡茶给产茶地方的百姓带来了沉重的负担,但由于贡茶所带来的经济效益也是不能忽视的。各个地方官为了迎合宫廷,在茶叶的选材、包装、加工等方面都着实下了很多功夫。这种政府机构对茶叶的干预和引导作用,促进了茶产业的发展,在一定程度上推动了中国茶文化的发展。

贡茶扩大了茶叶产区。以清代为例,贡茶使茶叶培植技术在明代基础上得到了进一步的发展,形成了多个著名的产茶区,这些初具规模的产区对推动清代茶产业的发展有显著的拉动作用。如碧螺春,“洞庭东山碧螺峰石壁,岁产野茶……土人曰吓煞人香,康熙乙卯,车驾幸太湖,抚臣宋荦购此茶以进,上以其名不雅顺,题之曰‘碧螺春’,自是地方有司,岁必采办矣。”在碧螺春成为贡茶后,原本的“野茶”一跃而成为名茶,其主产区洞庭山产茶区的茶叶产量逐年递增,最多时达到4360斤,成为当地主要的经济来源之一。再如普洱茶在成为清宫贡茶以后,普洱地方“茶山极广,夷人管业。采摘烘培,制成圆饼,贩卖客商,官为收课,每年土贡,有团有膏。”“普茶名重天下,此滇之所以为产而资利赖者也。”使普洱茶成为当地主要的经济收入,并带动了周围商业的发展。再如松萝茶,清代“歙北擅茶茗之美,近山之民多业茶,茶时,虽妇女无自逸暇。歙之巨商,业盐而外唯茶。北达燕京,南极广、粤,获利颇赊,其茶统名松萝,而松萝实乃休山。匪隶歙境,且地面不过十余里,岁产不多,难供商贩。今所谓松萝,大概歙之北源茶也,其色味较松萝无所轩轾。”从记载中我们可以得出这样一个信息,即所产松萝茶数量是有限的,大量的北源茶冒充松萝在外经销,从侧面反映了松萝茶在当时社会的认可程度,这是贡茶免费的广告效应之一。在贡茶产区,一批著名的茶叶商号的出现,标志着该地区茶叶产业发展到一个新的高度。如清末盛产普洱茶的地方出现了雷永丰、裕兴祥、鼎春利、恒和元、庆盛元、大吉祥、谦益祥、瑞丰号、均义祥、复和园、同和祥、恒太祥、大有庆、利华茶庄等一批商号,每年在此加工的毛茶达到500吨以上,很大程度上促进了普洱地方社会经济的发展,成为当地主要的经济来源。

贡茶提高了茶叶的品质。宫廷对贡茶的要求非常严格,皇帝依据自己的口味对进贡的茶叶进行选择,这种有分别的接受,在很大程度上会影响采办贡茶的官员,地方官会根据皇帝的要求精选茶叶,甚至调整茶叶采摘的时间、加工的方法等,这种无形中的间接调控不同程度地提高了茶叶的品质。如蒙顶茶,“名山之茶美于蒙,蒙顶又美之上清峰……其茶,叶细而长,味甘而清,色黄而碧,酌杯中香云蒙覆其上,凝结不散,以其异,谓曰仙茶,每岁采办三百五十叶,天子郊天及太庙用之。”再如郑宅芽茶,“闽中兴化府城外郑氏宅,有茶二株,香美甲天下,虽武夷岩茶不及也,所产无几,邻近有茶十八株,味亦美,合二十株。有司先时使人谨伺之,烘焙如法,藉以数以充贡。间有烘焙不入选者,以飨大僚。”清人査慎行在《御赐武夷芽茶恭记》中有:“幔亭峰下御园旁,贡入春山采焙乡。曾自溪边寻粟芽,却从行头赐头纲。云蒸雨润成仙品,器洁泉清发异香。”除了精选茶叶之外,各地还在茶叶的加工等方面做足功夫。如湖南的安化茶在明代仅仅能加工成黑茶,但到清代经过茶农们的不懈努力,加工的安化红茶不仅成为贡茶,且名扬中外。乾隆在《观采茶做歌》中记述了龙井贡茶制作时的精细,“火前嫩,火后老。惟有骑火品最好。西湖龙井旧擅名,适来是一观其道。村男接踵下层椒,倾筐雀舌还鹰爪。地炉文火续续添,干釜柔风旋旋妙。慢妙细焙有次第,辛苦功夫殊不少。”正是在宫廷的干预下,贡茶地方官员和茶农精益求精的培育和制作茶叶,客观上促进了茶叶质量的提升,出现了一些影响至今的著名茶品。

贡茶带动了茶叶包装的进步。除了对茶叶本身的影响外,各个地方为迎合宫廷,在茶叶的包装等方面也不断提升。清代赵懿在《蒙顶茶说》中这样描述:“每贡仙茶,正片贮两银瓶,瓶制方,高四寸二分,宽四寸,陪茶两银瓶,菱角湾茶两银瓶,瓶制圆,如花瓶式,颗子茶,大小十八锡瓶。皆盛以木箱,黄签丹印封之。”从中我们可以看到,贡茶主要是用银瓶和锡瓶包装,特别是锡瓶,更是被广泛的使用,这主要是因为锡瓶的密封性好,可以长久保持茶叶的原味。现在故宫博物院现存的茶叶文物也基本上是用锡瓶包装的。这些贡茶文物基本沿袭了前代贡茶的包装风格,材质以银、锡为主,锡器采用铸、錾等工艺制作出各式各样的花纹图案,主要有龙凤纹、暗八仙纹、八宝纹、水仙纹及花鸟纹等,造型有如意云、花瓶等各式。容器外一般包有黄色的布套或者黄缎套。此外还有一些大的包装盒,将茶叶放置在其中,这些盒也基本上以黄色或明黄色为主,显示出皇家独有的特性。这些贡茶的包装很多至今沿用,对中国茶文化的发展有重要的影响。

总的来看,中国古代贡茶对茶产业的影响实际上是政府机构对茶业的干预和引导作用的结果,贡茶由民间到宫廷经历了一个对茶叶品质不断求精的过程。同时,在中国封建社会,皇权代表着一切,统治者的意识形态、文化传统、生活背景和审美情趣,决定了一个时代的产品特别是宫廷特殊消费品的品种和艺术风格。宫廷在对贡茶的评价、反馈和使用数量等都对茶叶生产技术和质量的提高带来了一个竞争和促进的机制。通过这样一种自上而下和自下而上双向交流,贡茶在保证宫廷使用的同时也提高了自身的品质,使其在市场上更具竞争力。

原标题:【古为今用】贡茶历史,被你忽视的营销资源!

注:内容来源中华合作时报·茶周刊,作者万秀锋,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

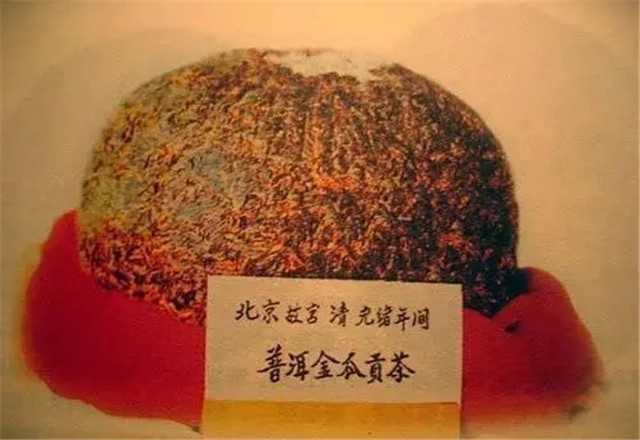

普洱茶作为云南进贡皇家的贡品之一,从周朝已经有记载,到清朝时甚至设有专门的部门——普洱府治,来为朝廷选择最佳的茶叶进贡,并成为皇家专用茶。

如今,普洱茶名声大噪,曾经作为皇家贡茶的几个茶区更是炙手可热,比如易武、倚邦等等。但还有这样一个地方,曾经也是作为皇家贡茶的产地之一,而如今却销声匿迹了。

它就是碧溪的“须立贡茶”,之所以说它销声匿迹,是因为如今能够找到关于它的资料非常的少,且大多数爱茶人并不知道这里。

本期昆仑说茶就为各位茶虫从这些资料中,为大家梳理介绍一下这个鲜为人知的皇家贡茶地。

有关碧溪“须立贡茶”的口头传说有很多,但经过上百年的流传,其中故事可能已经与真实状况相差甚远,这其中比较可靠的一个版本为:

一百多年前的清朝年间,云南普洱府管辖他郎抚彝厅。他郎抚彝厅有个碧朔城,碧朔城南面有座须立山。须立山上有几百棵大叶子茶树。云雾缭绕着这个小小的茶园,阳光雨露滋润着这个小小的茶山。每日里香飘山野,芬芳醉人。

须立山中有个须立寨,寨里有个哈尼人,人们都喊他王老哥,他是这茶山的主人。王老哥年纪有四十开外,有个老伴叫姿娴。老俩口和睦相亲。王老哥身强力壮,是耕田种地的好手。他每日清晨起床,约着老伴先上茶山,呼吸早晨的新鲜空气,为茶树松土施肥除草,使茶树越长越壮,茶叶越摘越发芽。

当地彝、汉、哈尼寨人无不对王老哥熟悉,经常来他家串门,他满腔热情地泡茶招待。客人们临行,他毫不吝惜地抓一把一芽两至三叶的‘瓦雀嘴’春茶尖送他们请家人品尝,自己却只吃老茶叶子。

想喝茶而来他家串门的人越来越多,他从不拒绝。有人说:”王老哥种的茶,老人喝了长精神,牙约喝了添力气,孕妇喝了好生产,约迷喝了更俏丽,小孩喝了能快长,病人喝了除疾病。“

这消息一传十十传百地传开了,王老哥的名声愈来愈大,一直传到了他郎抚彝厅,抚彝厅通判听了后,口水涎出了三尺长,便领着差人一大帮,坐着‘滑杆’浩浩荡荡地找到了王老哥的家门。

王老哥正在家里低头用功揉搓茶叶,听见门外喧哗声,抬头一看,原来是他郎官府豢养的一帮人马。王老哥不理不睬,继续揉搓他的茶。里长急了,凑近王老哥说:“他郎通判驾到,你还不起身迎接,还不快泡茶。在这儿装聋卖傻作甚?”

王老哥老伴姿娴是个机灵的婆娘,她生怕自己的汉子不吭不哈的态度惹是生非,招来横祸,便慌忙烧水泡茶。天天吃鸡鸭鱼蛋的通判啜了几口茶,顿觉甜进心窝,香进心坎,肥胖的身肢好象清掉了许多油腻,轻快多了。他边喝边赞赏道:”好茶,好茶,没有白跑一趟。“

通判得了须立产的茶,喜得合不拢嘴,乐得彻夜不眠,他想:这稀少的奇茶美味,奉敬上司普洱府尹,定有重赏。不几天,带着随从驮着茶叶到普洱府,孝敬顶头上司。

刚过把边江,这茶分外芳香,刚入普洱城,正在办理公案的普洱府尹,就闻到了沁人肺腑的芳香,也无心办理公案了,便嗅着香味刚到府门,只见他郎厅通判笑盈盈地走过来,后面还跟着马和吆马的随从和护兵。

府尹在通判的骡马身上闻了满鼻子喷香,顿觉精神振奋,询问:

通判即令马夫解开马驮将茶拿出来放在杯里,用滚烫的开水冲上,待一会儿,府尹慢慢地呷了一口,不禁叫绝:“好茶,真是稀有的好茶!”随着又说:“我到府多年,为何不知?”

“我也是闻夷人传说后,亲临产茶地,如数征了他来,立即启程赶着来奉献给您。”

他郎厅通判马驮须立茶献给普洱府尹,是为了讨好府尹,求升官发财。其实普洱府尹的心态也是一样,他对他郎厅通判送来的“须立茶”赞不绝口,心里谋着万里前程,于是不惜千辛万苦,路途遥远,日夜兼程把他郎厅的“须立茶”用马驮到云南巡抚衙门,向顶头上司献上了茶叶。

抚台呷着“须立茶“也不禁惊叹:“好茶,好茶,天下稀有的好茶!”决定自己进京城办事之时把这上好的“须立茶”献给皇上,达到谋取职高权重的官位目的。

“巡抚不日启程,凡过江河湖海,这他郎茶叶便会异常芳香。到了京城,正逢皇亲国戚举行盛宴。不用说,这普洱府里的他郎茶更是盛宴上的珍品。文武百官闻见这扑鼻喷香的好茶,都围拢来仔细过目,只见外形直细如针,毫尖显色如银,油滑光泽秀丽。

一位老臣正患高血压卧床不起,闻了茶叶芬芳,不禁立坐起来,将茶冲开饮后,只觉滋味鲜爽,汤绿叶翠,清香扑鼻,全身爽快,血压趋向正常,病情逐渐好转。

一位老将正患眼病,难看见天,难瞧见地。茶叶清香扑他的眼睛,双眼顿觉清晰;他喝了一口便觉全身舒畅,又用手把茶叶渣在眼眶里揩揩洗洗,眼睛立即出现一片光明。

这普洱茶真神!文臣武将们一致发出了赞誉声。皇帝耳闻目睹后,亲自品尝了能解毒除病的奇茶,把云南巡抚召到面前啧啧称赞说:

“朕尝了一盅你从云南普洱府弄的茶,真乃世间稀罕也。你想得周全,办得很好。”随着,皇帝吩咐太监拿出白银和绸缎给巡抚说:“这些银两、绸缎赏赐你们,每年送些这样的好茶来如何?”

岁月流逝,时光流转。当年给皇帝产贡茶须立山,还存在着弯腰驮背的三、四株老茶树,它早被解放了的茶农新培植的绿茵茵、翠生生、清汪汪的一片片茶园所代替了。

虽然这样的故事难免有编撰的成分在其中,但我们依然可以从当年留下的一些历史资料中找到一些“须立”贡茶的足迹:

据《墨江哈尼族自治县志》记载:“县内碧溪区须立所产的“须立茶”曾列为清代贡品。”

思茅市文物管理所原所长、文博副研究员黄桂枢先生在其著作《普洱茶文化大观》中也有这样的记述:“清代雍正年间以来,宫廷将普洱茶列为贡茶,视为朝廷进贡珍品。

清乾隆六十年(1795),定普洱府上贡茶4种:团茶、芽茶、茶膏和饼茶。作为贡茶的还有景谷民乐秧塔白茶,即‘白龙须贡茶’和墨江的‘须立贡茶’。”墨江的“须立贡茶”即是墨江县碧溪须立山上出产的一芽二、三叶的“瓦雀嘴”须立。

清乾隆六十年(1795),定墨江的须立贡茶为普洱府上贡茶之一。须立贡茶即是墨江县碧溪须立山上出产的一芽二、三叶的“瓦雀嘴”须立茶。

相比较而言菜园村茶园的管理比须立贡茶所在的碧胜村要好一些,长势更强。碧胜村的须立贡茶园内保存了一定树龄比较老的古树,是清代贡茶的原产地。

大家对于历史的共同记忆,是由许多经过挑选和修饰后所留下来的材料构成的。其中,许多声音会被大家遗忘。因此,造就历史的不是记忆,而是遗忘。选择记住或遗忘哪段历史,意味着大家是站在何种立场上来看待历史和未来。

无论是主动地遗忘,还是被动地遗忘,这个过程都是塑造共同历史记忆的必不可少的手段。所以记住那些不该被遗忘的历史,抵抗失忆,是大家在面对历史时需要特别关注的地方。