上世纪90年代初,习近平总书记在福州工作期间,敏锐洞察、准确把握福州所处的历史方位,以高瞻远瞩的战略思维,科学谋划实施“3820”战略工程,引领福州实现超常规跨越式发展。

接续追梦三十年,踔厉奋发向未来。三十年来,福州坚持“3820”战略工程思想精髓不动摇,一张蓝图绘到底,奋发有为干事业,不断开创现代化国际城市建设的崭新局面,努力把习近平总书记为福州擘画的宏伟蓝图变成美好现实。

5月19日起,福州广播电视台推出“接续追梦三十年踔厉奋发向未来”——福州市“3820”战略工程实施30周年系列报道。6月16日播出“30年30人”之《傅天龙:让中国茶文化走向世界的新农人》。

1992年,时任福州市委书记习近平同志主持编制《福州市20年经济社会发展战略设想》(简称“3820”战略工程)提出:“继续加强科技、教育兴农,提高农业机械化、现代化水平,大力发展优质、高产、高效的农副产品和创汇农业、旅游观光农业,发展贸工农、产供销、农科技、种养加相结合的优质、高产、高效农业,提高农业附加值。”

上世纪90年代,随着“3820”战略工程的实施,家中世代制作茉莉花茶的傅天龙,看到了农业农村发展的新机遇。

▲傅天龙(左二)与农户交流

傅天龙,福建春伦集团党委书记、董事长,享受“国务院特殊津贴”,获得“优秀中国特色社会主义事业建设者”“全国科普惠农兴村带头人”“八闽工匠年度人物”“福建省劳动模范”“福建省创先争优优秀共产党员”“福建省优秀党务工作者”等荣誉称号。

▲傅天龙获得"优秀中国特色社会主义事业建设者"荣誉称号的证书

非遗传承人

从傅天龙高祖父开始,他家就在福州市仓山区城山顶制作茉莉花茶。受到祖辈的影响,傅天龙自幼深得福州茉莉花茶传统窨制工艺的精髓,1985年,傅天龙和弟弟傅天甫一起开办家庭小作坊。

从小规模生产开始,傅氏兄弟一边走南闯北开拓市场,一边对茉莉花茶传统窨制工艺进行创新改进。

▲2021年,在福州春茶开采节上傅天龙展示制茶工艺

1994年,傅天龙兄弟创办了福州市天峰茶果厂。经过多年的摸爬滚打,吃苦耐劳的他们把一家小作坊发展为目前国内最大的茉莉花茶企业——福建春伦集团。

▲1996年福州市天峰茶果厂

▲2022年福建春伦集团

作为福建省非物质文化遗产传承人,傅天龙在制茶过程中,不仅坚持用古法制作,还继承与总结出了一套传统茉莉花茶窨制工艺,即人工采摘的茶青经杀青、揉捻、烘焙等工艺加工成毛茶,再经过平、抖、瞠、拜、烘、窨、提等七道工序,最后加工成优质茉莉花茶。

在传承传统技艺的同时,傅天龙还善于运用科技手段提升茉莉花茶品质。在春伦集团,他建立可追溯质量体系,实施规范化管理,设立院士工作站、博士工作站,长期与中国农业大学、福建农林大学、国家杭州茶叶研究所等多家科研单位建立合作联系。在他带领下,春伦集团还参与制定《茉莉花茶》《茉莉花茶加工技术规范》等国家标准,成为国内茉莉花茶生产的领军企业。

▲傅天龙(左四)指导农户采摘茉莉花

如今在田间地头,时常还可以看到他指导花农茶农的身影。“什么样的茉莉花适合采摘”“什么时候必须及时修枝”,他都要反复叮嘱。在现代化的厂房,傅天龙也经常带领技术骨干研究工艺创新。

▲傅天龙(右二)在春伦集团罗源基地指导生产

结合数字化产业发展趋势,傅天龙把线上直播带货作为推动茉莉花茶产业发展的有力抓手。

在春伦集团直播基地,春伦主播们每天在京东、天猫、抖音等平台直播带货。傅天龙也经常与主播们一起在直播间聊茶、品茶、推广茉莉花茶。

▲傅天龙(左一)在直播带货

目前,傅天龙正在筹划建设以茉莉花茶为主题的世界茶文化交流港,它在现有春伦茉莉花茶文化创意产业园基础上进行升级,规划建设面积5万平方米,具备展示体验、新产品开发和检测、人才交流培训、国际电子交易平台等功能。

世界茶文化交流港计划于2025年前完工,届时,福州茉莉花茶非物质文化遗产技艺也将在这里得到全方位的展示,它也将成为福州茉莉花茶走向世界的新平台。

▲世界茶文化交流港效果图(位于仓山区城门镇永南路)

脱贫引路人

傅天龙经常说,企业是社会的一分子,参与扶贫、回馈社会是企业的责任与担当。

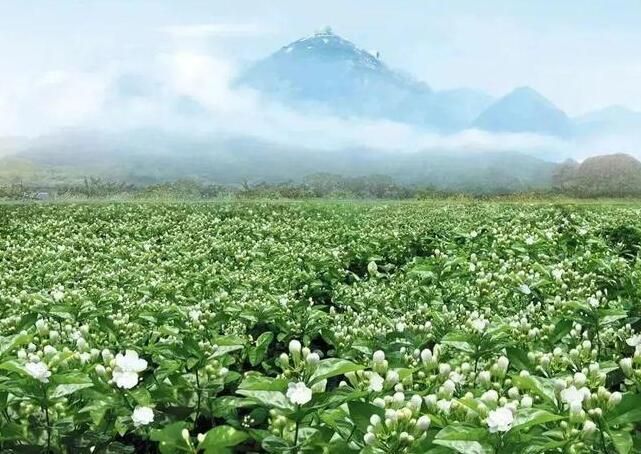

初夏的茶园,郁郁青青。在晋安区春伦生态茶园,附近不少村民在这里上班。

晋安区宦溪镇洲洋村村民黄莲燕

我和我爱人都在这里上班,现在不用出门打工,还能照顾家庭,我每个月工资3000多元,感觉生活很幸福、很美满。

傅天龙利用茶产品生产涵盖一二三产业的特点,发挥从基地原材料种植到加工、销售接“二”连“三”的全产业链优势,实施茶产业精准扶贫。他改变了原先工厂与茶农单一的买卖关系,按照“公司+基地+农户+标准”的模式,建立产业扶贫基地,通过订单帮农、订单兴农、订单富农,帮助茶农增收,这就是“春伦模式”。

▲傅天龙(右一)与农户交流

2012年,他在永泰县梧桐镇春光村建立茉莉花种植基地,通过流转承包了村内180亩土地,他一次性支付当地村民10年租金,为村民提供了一笔可观的发展生产资金。茉莉花种植基地还辐射周边乡村,当地2000多亩地都种上了茉莉花。

▲永泰梧桐镇春光村春伦茉莉花基地

2021年,春伦集团在永泰就发放了1000万元左右的工资。此外,他还在罗源、闽侯等地设立茉莉花种植基地,农民脱贫致富,农村变得美丽,农业得以发展。2021年,《春伦助力全球重要农业文化遗产“福州茉莉花与茶文化系统”开发减贫模式》入选全球最佳减贫案例。

▲“春伦模式”入选第二届全球减贫案例的证书

近些年,傅天龙在永泰、罗源、闽侯等地实施的“春伦模式”获得了成功,得到社会各界的赞许。他还想在此基础上进一步推广“春伦模式”,在扶贫领域再立新功。

前段时间,他还飞赴陕西勉县考察,准备在那里拓展新的基地。

党建带头人

傅天龙说,企业的发展离不开党建引领,春伦近30年的发展史就是以党建引领企业发展的创业史。

2005年,春伦成立党支部,傅天龙当选支部书记;2009年,春伦成立党委,傅天龙当选为党委书记。他亲自抓企业党建工作,创新建立了“三融入三引领”党企联建工作法(“融入沟通、引领思想,融入生产、引领发展,融入培养、引领成长”),积极探索党建引领企业发展的新模式,党员从最初的3名,发展到现今的118名。

▲2008年,傅天龙(左三)主持召开春伦党支部会议,讨论春伦未来发展

在他的带领下,高质量党建正引领企业高质量发展,为企业的发展带来源源不断的内生动力。党员现在成为春伦集团的中坚力量,公司20多名高层,80%是党员,每个部门的核心骨干也都是党员,他们在集团发展中担任“主力军”与“排头兵”角色。

▲2009年,中共春伦茶业有限公司委员会成立

2005年的一次天灾,曾让企业遭受重创。当时,台风肆虐,大水漫进工厂,生产产品外包装的机器设备因泡水无法运转,公司急着赶制一批7万公斤的茉莉花茶发往北京。就在这紧急关头,党员们咬紧牙关,把责任扛在肩上,带领员工手工包装,经过昼夜赶工,在不到一周内就将产品如期交付到客户手中。

▲2020年7月,傅天龙(右五)带领党员前往宁德市寿宁县下党乡开展主题党日活动

春伦集团党委先后获得“全国模范职工之家”“福建省先进基层党组织”等荣誉称号。

现在,春伦集团已拥有厂房61000平方米,员工700多人,公司在福建省内拥有10个茶园基地共计42000亩,4个茉莉花基地共计7000亩,带动周边茶农和花农共12万多户,年生产茶叶450万公斤以上。

▲春伦集团广大党员庆祝中国共产党成立100周年

农业农村优先发展

乡村振兴全面实施

30年来,在“3820”战略工程思想精髓指引下,福州市坚持农业农村优先发展,全面实施乡村振兴战略,加快农业农村现代化,福州农业经济和农村面貌发生了翻天覆地的变化。

一是农业实力明显增强。

2021年,全市农林牧渔业总产值在全省率先突破千亿元大关,达1122.21亿元,较1992年增长约20倍。全市果蔬茶菌畜林渔七大特色产业全产业链总产值超2400亿元。

二是农村面貌明显改观。

目前,全市农村垃圾治理率达100%,每个行政村至少拥有一个公厕,美丽乡村建设实现可实施行政村全覆盖,乡村展现景美人和新面貌。

三是农民收入明显提升。

1992年,全市农村居民人均纯收入仅为1109元。2021年,全市农村居民人均可支配收入达25201元。

▲春伦集团闽侯苏洋茉莉花基地

傅天龙

30年来,我专注做一片叶子、一朵花,所以企业做到今天的规模。我们的使命是以复兴福州茉莉花茶产业为己任,让中国茶文化进一步走向世界。助力农业农村高质量发展的工作没有终点。作为一名新农人,我将继续坚持“生态农业、科技农业、快乐农业”的理念,主动融入乡村振兴战略,不断拓展茶园和花园基地规模,用“春伦模式”带领更多的茶农花农一起致富,让历史悠久的福州茉莉花茶在新时代焕发新活力!

福州市将坚持以城带乡

深化对口协作

实现巩固拓展

脱贫攻坚成果

同乡村振兴有效衔接

以乡村振兴

促进农业农村

高质量发展

加快建设城乡融合发展的

现代化国际城市

来源:福州新w广播,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

2021年11月26日,国家人力资源社会保障部留学人员和专家服务中心向浙江大学发来感谢信,感谢我院梁月荣教授对人社部的开展的“重点示范专家服务活动”的大力支持。 梁月荣教授响应人社部等国家部委的号召,通过重点示范专家服务活动等平台,多年来持之以恒积极参加相关科技专家下基层服务活动,以实际行动诠释了“科技工作者心向党”的使命与担当。

念念梧州情

梧州位于广西东部,山川秀美,气候宜人,得天独厚的地理环境,孕育了素有“可以喝的古董”之称的六堡茶。2018年,梁月荣教授参加了人社部“广西梧州专家下基层服务团”,充分调研了梧州六堡茶产业发展的瓶颈,通过技术讲座、现场考察指导和技术培训、基地建设和产业规划咨询等形式,为六堡茶产业发展建言献策。在二度考察梧州岑溪野生古茶树资源时,梁月荣提出了保护性开发、在开发中保护的指导方针,建议培育六堡茶专用品种,如今,用其加工的“天龙红茶”已经成为当地的一张绿色名片。为实现茶产业可持续“造血”扶贫,打造适用于当地的茶树良种繁育体系,梁月荣将多年从国内外收集的150份茶树育种资源赠送给梧州茶叶科研部门,并与苍梧县有关部门组成“六堡茶专用良种课题组”,开展新品种培育。针对配合六堡茶产业高质量发展对种苗的需求,梁月荣教授开发了茶树无性繁殖快速育苗技术,使育苗周期从传统的16-18个月缩短至2个月移栽,并将380平方米的玻璃温室从杭州迁移至梧州开展快速育苗示范。2019年4月,广西壮族自治区政府批复同意梧州市苍梧县脱贫摘帽。2021年,梁月荣四度前往苍梧县六堡镇,协助当地企业在六堡镇建设年育苗能力1000万株无性系茶苗的育苗基地。

考察野生茶资源,指导开发天龙红茶

茶树快速育苗根系生长状况

无性系茶树育苗基地

“疫”往无前 使命在肩

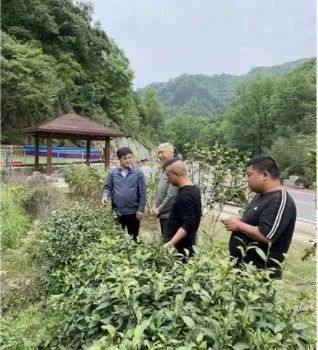

在疫情情况不确定期间,梁月荣教授仍然坚持服务基层的工作。2020年11月,他参加了中国科协2020年“科学大师名校宣传工程”社会实践活动贵州行活动,为贵州余庆基层农技人员和干部茶叶高产优质栽培技术做讲座。通过对苦丁茶产区的调研,梁月荣教授建议当地通过培育和推广苦丁茶良种,从而实现苦丁茶产业绿色、优质和高效的愿景。如今,在他的技术扶持下,余庆苦丁茶良种选育工作正在进入单株选育和无性繁殖鉴定阶段,可望彻底改变我国苦丁茶产业无良种的局面。今年4月,梁月荣教授参加了人社部专家服务基层示范团“高层次专家服务大别山革命老区乡村振兴计划”活动,分别赴安徽六安市金寨县、金安区东河口镇、金安毛坦厂镇开展技术下乡服务,对当地合作社、茶叶扶贫基地的茶农进行深入的交流,开展瓜片茶采摘和制作等技术培训,分析了茶产业现状与发展趋势及茶树种植、田间管理存在的问题,并提出相应的技术改进措施。

梁月荣教授在大别山区技术帮扶

三十载坚守 承“专业报国”之志

梁月荣教授于1981年毕业于浙江农业大学茶学专业,1999年获浙江大学农学博士学位,师从著名茶学专家刘祖生教授。自1985年起,梁月荣教授便留校任教,现为浙江大学农业与生物技术学院教授,兼任农业部种植业专家指导组成员,中国茶叶学会副理事长,中国国际茶文化研究会副会长,浙江省茶叶学会理事长,主要研究方向为茶树生物技术与资源利用。数十年来,梁月荣教授始终致力于“专业报国”,心系欠发达地区的民生保障与发展建设,坚持发挥专业技术优势开展科技扶贫工作。梁月荣教授认为良种是茶业的“芯片”,他接过导师刘祖生教授茶树资源开发和良种选育的接力棒,从国内外收集了150余份茶树育种资源,经过35年的研究和育种材料创新,育成了13个国家级茶树良种,助力我国茶树良种化发展和提质增效。

梁月荣教授在田间选育品种及品种登记证书

“把论文写在大地上,把成果转化在茶园间”是梁月荣教授的一生愿望。早在上世纪90年代,梁月荣教授响应党和政府的号召,积极参加对口支援三峡库区移民的科技帮扶工作,主持了浙江省科技厅下达的“涪陵区茶叶产业化技术体系研究”项目。连续4年时间,他先后20多次深入涪陵茶区,翻山越岭,不辞辛苦,为当地茶农办了许多实事。通过实地考察和研究库区土壤、水文和气候条件,他提出了“老茶园换种改植,引进加工新技术,开发当地名优茶”的涪陵茶区茶业发展路径,提出的实施方案得到了浙江省政府和涪陵市政府的支持。1999年春茶期间,为一时间解决涪陵茶场开发名优茶的资金设备问题,梁月荣教授曾连夜冒雨赶到现场,对原有设备进行改造,向制茶工人手把手传授操作技术,最终成功试制了首批优质绿茶。经过反复试验,梁月荣教授针对当地茶叶品质研发出一种新的制茶工艺,用这种工艺制造的“永清毛尖”茶,一举获得当年“全国名优茶评比”特等奖。在2001年国务院召开的“对口支援三峡库区移民和对口支援工作会议”上,梁月荣被授予“全国对口支援三峡库区移民先进个人”荣誉称号,成为此次受表彰的全国33位先进个人中唯一的一位高校教师代表。

国务院给梁月荣教授颁发的荣誉奖章

除此之外,梁月荣教授还先后深入黔西南、广西百色、浙江泰顺、山东沂蒙山区、江西浮梁等地茶区,指导当地茶农引种良种、开展茶叶绿色生态栽培和名优茶加工,相关工作受到了各地专业技术人员和人民群众的一致好评,获浙江省人民政府授予“浙江省先进科技工作者”和中国茶叶学会授予“全国先进茶叶科技工作者”等称号。

梁月荣教授在广西百色开展技术帮扶

潜心教研 以“茶”树人

梁月荣教授三十多年来潜心教书育人、科学研究工作,秉承着研究生导师庄晚芳教授的“廉、美、和、敬”中国茶德精神,严谨治学,坚持将科学研究与社会需求相结合,将人才培养与国家发展战略相结合,致力推进茶叶科学研究,培育新时代茶人。梁月荣教授曾先后赴英国、日本开展合作研究,持续推进茶资源高效利用研究和良种选育工作。为解决茶资源利用不充分这一限制茶产业发展的问题,梁月荣教授带领其团队研究发现,茶树新梢上不能用于茶叶加工的成熟叶片和树冠下层的老叶,具有高含量的角鲨烯。角鲨烯具有良好的耐缺氧和促进皮肤健康等多种生理功能。这一发现不仅为茶树嫩梢、老叶、茎、果壳、种子等不同资源的分级应用利用提供了理论基础,也为茶饮的研发提供科学依据。为践行“两山理论”,他协同本校农业生物环境工程研究所、中新能源有限公司有关专家在我国率先开发“茶光互补”技术体系,建立“光伏茶园”,实现了茶叶生产和光伏发电两不误,推动经济建设与生态文明建设的协同发展。

梁月荣教授在光伏茶园工作

“茶”路漫漫,上下求索,每年秋天,他坚持带领学生上山寻找茶树资源,在无数个泥泞的山坡间留下浙大人“寻茶之路”的足迹。经过多年的辛勤耕耘,梁月荣教授带领团队在浙江省苦丁茶资源开发利用、茶树新品种选育、茶资源高效利用等领域取得了多项成果,获得国家授权发明专利26件和省级科技成果二等奖4项;主编出版《现代茶叶全书》、《中国无性系茶树品种志》等专著8本;潜心教书,静心育人,梁月荣教授也十分重视学生的教育培养,担任了本科生《茶叶生物化学和综合利用》、研究生课程《专业英语(茶学)》和《茶学研究进展》等课程教学,在三尺讲台上,他时常将自己的扶贫故事和茶产业发展现状融入课堂教学当中,努力培植学生家国情怀和学农爱农之心。30余年共培养硕士研究生29名,博士研究生26名。2018年,梁月荣教授入选农业部茶叶专家指导组成员。

梁月荣教授在帮扶地区授课

习近平总书记曾于今年3月在福建考察调研,殷殷叮嘱要统筹做好茶文化、茶产业、茶科技这篇大文章。梁月荣教授认为:“建党以来,我国科技事业发展取得的历史性成就,同时也为我们茶产业的创新发展赋予了诸多空间和能量,我们要志承浙大求是精神,不畏艰难,用科学家精神铸就茶文化自信,用茶科技助力乡村振兴!这是作为一名茶叶科技工作者的迫切愿望”。

(来源:浙大茶学系)

如涉及版权问题请联系删除