四川省位于中国西南腹地,地处长江中下游。省内地貌十分复杂,东部以盆地、丘陵为主,西部多为海3000米以上的高原、山地,故具有“西高东低”的地形特征。由于地势高低差异明显,区域间气候变化大,兼有四川盆地中亚热带湿润气候、川西南山地亚热带半湿润气候、川西北高山高原高寒气候三种气候类型,总体气候宜人。此外,四川土壤类型丰富,四川盆地的紫色土被称为“中国最肥沃的自然土壤”。四川茶叶生产主要分布在生态环境良好的盆地周围山地和丘陵地区,这些区域具有得天独厚的自然条件,气温适宜、云雾多、适度高、漫射光丰富,土壤以黄壤为主,有少量棕壤,是茶叶种植尤其是绿茶种植的最适宜地区,在这样独特的地形养育下,不同地域生长的茶叶呈现出各自不同的特点。茶叶发源地是中国,而巴蜀是史料记载中最早种茶、制茶、饮茶的地区,茶树原产地之一,是我国主要产茶省份之一。四川省独特的自然生态条件孕育了丰富的茶树品种资源,蒙顶山、古蔺、北川等区域都发现有上千年的古茶树及白面古茶树群,自古以来享有“蜀土茶称圣”的美誉。川茶业的发展,对全省经济与社会发展中产生了不可或缺的作用。四川现有茶园种植规模500多万亩(居全国第三),全省5000多家茶企、6000多家茶叶作坊和300万茶农,全年茶叶产量占据全国10%以上。川茶开发了系列知名商标如天府龙芽、竹叶青、蒙顶甘露、龙都香茗、叙府龙芽、巴山雀舌等,特别是绿茶品牌享誉国内外。四川省悠久的种茶历史、丰富的茶树资源、优良的茶叶品质和丰厚的茶文化底蕴为推动中国茶产业发展,传播中国茶文化做出了巨大贡献。

一、四川茶产业历史发展沿革

宋朝1086年,川茶年产量曾达到1950年前的高峰1.5万吨,占全国茶叶总产量的58%,并成为“以茶博马”和“以茶治边”的重要物资。到了清朝光绪末年,由于战乱、苛税和社会封闭等原因,茶园荒芜,茶叶产销急剧下降,1949年时四川仅存74个区县产茶,茶园面积保留21万亩,茶叶产量4950万吨,这是四川茶叶生产在历史上的最低谷。

建国以后,党和政府对茶叶生产给予重视,制订相关鼓励政策和经济扶持措施,新建诸多科研机构,积极组织茶农复垦荒芜茶园,对茶叶生产、收购价格、外销内销量进行统一调控。由于优惠政策的存在,茶农产茶积极性不断提高,全省茶叶生产得以恢复进入新的发展阶段,产量与质量保持稳定上升。l978年,四川省茶园面积锐增至169.5万亩,茶叶产量增至2.71万吨,分别为1949年的8.07倍和5.47倍。

改革开放后,中央对茶叶产业实行一系列产销经济体制改革。l984年起,国务院规定实行茶叶议购议销制度,除边销茶继续派购外,内销茶和出口茶市场得到彻底放开。随着市场化进程的推进和省委省政府支持力度的加强,川茶企业大力推行产业化经营,发展名牌战略,四川初步形成了盆东南茶区、盆西茶区、盆北边缘茶区和金沙江上游茶区四大产茶区。1980年,省政府财贸组、农业组发出《关于经营工作中几项政策措施的通知》,调整了茶叶收购标准样价,并规定实行价外补贴,促使工夫红毛茶在1979年正价基础上补贴15%、绿毛茶补贴5%、红碎茶(成品茶)每50公斤补贴8元,并提出合理留量、含税收购办法。1981年,省政府发出《关于茶叶生产、经营工作中几个问题的通知》,重申继续实行合理的购留政策、含税收购;继续执行价外补贴措施,并实行精加工利润返还给生产者7%的规定。1982年农村实行联产承包责任制后,省政府即时发出《关于大力发展茶叶生产,搞好经营工作几个问题的通知》落实茶叶生产的所有制和责任制,巩固办好联办茶场,并指示省农业厅进行良种繁育场建设,开展技术培训,加速改造旧茶园,建设新式茶园;1982年起的4年中,农业银行每年安排l000万贷款新建茶园并延至5年还债、由外贸部门贴息,还再次重申继续执行提取茶叶改进费和利润返还办法。l983年又实行定收购基数三年不变和边茶、成品绿茶及交售、派购的细毛茶减税。此外,中国土畜产进口公司四川茶叶分公司三次扶持茶叶企业生产,1980年将精制茶收购鲜茶和毛茶所得的精加工利润返还给种茶单位60%—70%;1983年建立12个边茶生产基地县,拨给化肥6500吨;1986年建立12个出口红茶生产基地县和8个出口茶叶生产厂,又拨给化肥4000吨,周转资金200万元,钢材240吨。以上这些政策措施的贯彻执行,加之各项先进技术的推广普及,促使茶叶生产持续大幅度增长:1979年产茶2.84万吨,茶园面积发展到173.4万亩;八十年代初,全省茶叶产量达到3万吨,名列全国前茅;1985年,达到5.25万吨,跃居全国产茶省第三,1995年达到6.5万吨,茶园面积仅150万亩(不含重庆),茶园产量和茶园面积分别居全国第三和第一。

二、新时期茶产业发展地位

跨入21世纪,特别是国家有关西部大开发战略的推动,通过实施规模化、集约化、品牌化战略,川茶更显示其优势产业,取得长足发展。之后几年,省委省政府更加重视茶叶生产,龙头企业采取“公司+基地+农户”的模式,产业迅速发展壮大。2008年,全省召开茶产业科技发展峰会,推动了茶业科学发展。2014年2月28日,省政府发布了《关于加快川茶产业转型升级建设茶业强省的意见》,这是川茶产业界乃至全国茶叶界第一次以一号文件形式聚焦川茶产业发展,明确提出把四川省建设成为国内外知名的茶叶生产、加工和贸易、文化基地,并于年底出台了具体的实施方案,推动了茶叶新园区的扩张。2019年9月,四川省委省政府发布的《关于加快建设现代农业“10+3”产业体系推进农业大省向农业强省跨越的意见》中,将川茶列入四川省现代农业“10+3”产业体系优先发展。次年5月,中共四川省委农村工作领导小组出台《“川茶”产业振兴工作推进方案(2019—2022年)》(川农领[2020]12号),提出打造“千亿茶产业”,实现四川由茶叶大省向茶叶强省跨越的战略目标。四川省各级政府对茶产业的关注力度的不断增加体现出做强川茶产业的坚定决心,由于茶叶比较效益较为可观,茶农种茶的积极性空前高涨,茶园面积的扩张已成为一种必然趋势,再加上良种普及率提升和新技术的应用推广,未来茶叶产量和单产水平均会继续增加。

茶叶产业的快速发展,让上千万农民不同程度的依靠茶叶为生,茶产业在当地经济发展中举足轻重,对促进四川跨越式发展、构建和谐四川,尤其对改善“三农”面貌,发挥了重要作用。现在,茶叶种植已成为四川盆地周边和丘陵地区重要的农业经济收入来源,许多山区县把茶叶作为强县富民的一项重要产业。

三、四川茶产业生产种植现状

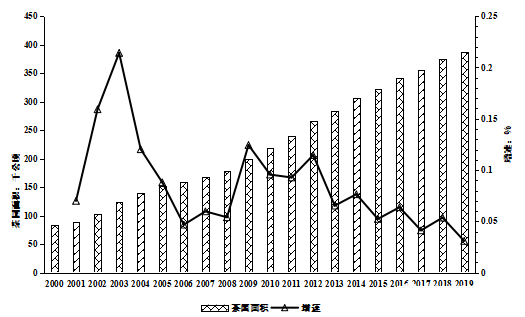

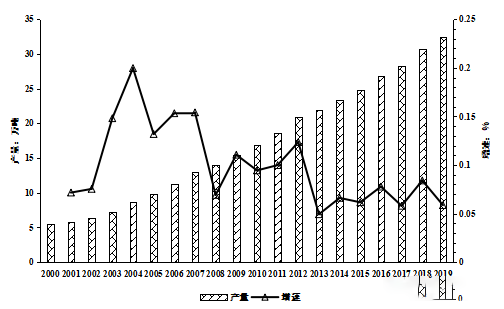

四川省茶叶生产规模较大,茶园面积和茶叶产量历来位于全国前列。2000年至今,四川省茶园面积和茶叶产量均保持逐年递增态势,但增速有所放缓。据四川省农业农村厅统计,2019年四川省茶园面积为387.00千公顷,占全国茶园总面积的12.46%,仅次于云南、贵州两省,位列全国第三;茶叶产量达32.5万吨,占全国茶叶总产量的11.72%,位居全国第四。

在茶类结构情况方面,2019年四川省绿茶产量26.98万吨、红茶产量1.04万吨、黑茶产量2.32万吨、其他茶产量1.67万吨,分别占茶叶总产量的83.02%、3.21%、7.14%和5.14%,绿茶处于绝对主导地位,形成了优质绿茶为主,川红工夫红茶、雅安藏茶、茉莉花茶为辅的“一主三辅”特色茶产品格局。2017年,四川大宗茶和名优茶产量均较上年有所增长,其中名优茶产量17.07万吨,相比上一年增长5.11%;名优茶产值161.7亿元,同比增长12.26%。名优茶机制率超90%,70%以上大宗茶能够实现不落地加工,在全国处于领先地位。

与此同时,近年来四川围绕推进茶产业绿色发展要求,稳步扩大基地建设规模,引导各地农业部门、经营主体和茶农逐步树立起绿色发展理念,在30个茶产业重点县全面推广优质高产无性系良种茶苗和茶园机械化采摘、绿色防控、有机肥替代化肥等绿色生产技术。截止2017年末,全省无性系良种茶园达到26.56万公顷,改造低产茶园6.67万公顷,绿色防控面积达到25.86万公顷,机采茶园4万公顷。

图1 2000—2018年四川省茶园面积及其增速变动情况

图2 2000—2019年四川省茶叶产量及其增速变动情况

四川茶叶生产主要分布在川西南、川东北盆周山区和丘陵地区,全省21个地州市和183个县(市区)中,有20个地州市和130个(县市区)涉及茶叶种植及生产,其中成都、眉山、雅安、乐山、宜宾、自贡、泸州、绵阳、广元、巴中、达州等11个茶叶主产市,2019年茶园面积近37万公顷,占据全省茶园面积98%以上(见表1)。

四川茶叶生产主要分布在川西南、川东北盆周山区和丘陵地区,全省21个地州市和183个县(市区)中,有20个地州市和130个(县市区)涉及茶叶种植及生产,其中成都、眉山、雅安、乐山、宜宾、自贡、泸州、绵阳、广元、巴中、达州等11个茶叶主产市,2019年茶园面积近37万公顷,占据全省茶园面积98%以上(见表1)。

四川现有产茶县130个,重点产茶县30多个,茶园面积20万亩以上的县18个,14个县跨入全国茶产业经济综合实力百强县行列。2020年7月2日举行的第九届四川国际茶博会中,四川首次官方发布茶叶十强县榜单并授牌,包括宜宾市翠屏区、广元市旺苍县、乐山市峨眉山市、雅安市名山区、宜宾市高县、泸州市纳溪区、达州市万源市、自贡市荣县、乐山市夹江县、雅安市雨城区10个县市区,这些县(市区)具备相对集中的种植和加工产能,近年来茶产业发展迅速,在四川省茶产业中的影响力十分显著。

注:上表排名范围包括四川省所有产茶县(市、区)。

近年来,四川省茶叶种植区域集中度显著提高。根据自然生态条件、区域比较优势和各地特色,可以划分为川西南名优绿茶产业带、川东北优质富硒茶产业带、茉莉花茶集中发展区、川红工夫红茶集中发展区,即“两带两区”优势茶产业集群带,这些区域是四川茶叶产业发展的主体。

川西南名优绿茶产业带。川西南名优绿茶产业带是四川省产茶规模最大的优势区域,主要包括成都市的蒲江县、邛崃市,自贡市的荣县、泸州市的纳溪区、叙永县、古蔺县,乐山市的犍为县、夹江县、沐川县、马边县、峨眉山市,宜宾市的翠屏区、叙州区、高县、筠连县、珙县、屏山县,眉山市的洪雅县,雅安市的名山区、雨城区、荥经县等21个县(市、区)。其中,宜宾市属典型中亚热带湿润性季风气候,雨量充沛,全年温差不大,无霜期达三百天以上,特别是海拔在400米以下的地区,无霜期长,年均气温为18.1℃,日照百分率达到26%,全年积温为4238.5℃,有利于茶树生长,故宜宾市九县一区均有茶叶种植。此外,该产业带中的雅安市位于神奇的北纬30°黄金产茶带上,海拔范围较广,气候温和,雨多雾多,年降雨量约为1000—1800毫米,土壤多为酸性或微酸性,适宜茶树生长,茶园面积十分广阔,尤其是雨城区和名山区两地茶叶种植规模大,茶园面积超4万亩,茶叶产量近8万吨,在川西南名优绿茶产业带中具有举足轻重的地位。

川东北优质富硒茶产业带。包括绵阳市的平武县、北川县,广元市的青川县、旺苍县,巴中市的平昌县、通江县、南江县,达州市的宣汉县、万源市等9个县(市、区)。该区域内多数产茶县地势偏高,空气相对湿度大,云雾较多,且土质富含硒,可生产出优质富硒绿茶,所产的巴山雀舌等7个名茶曾获农博会金奖。2011年集中打造了广元、巴中、达州等100万亩优质富硒茶产业带。旺苍县茶园面积达到20.2万亩,茶叶产值达到4亿元,形成白水、木门、五权、东河为核心的4个万亩现代茶叶基地。所产“米仓山”茶获国家地理标志产品保护和四川省名牌产品称号,成为全国首批质量安全可追溯产品,被命名为广元“七绝”产品之一。

茉莉花茶集中发展区。主要包括自贡市的荣县和乐山市的犍为县。其中犍为县地处最适宜于茉莉花生长的纬度带,四季分明、雨量充沛、光照充足,所产茉莉鲜花以花型大、花瓣厚、香气浓郁芬芳著称。犍为县拥有300多年的茉莉花种植史和近百年的茉莉花茶加工史,不仅是全国茉莉花主产区、优质茉莉花茶主产地,也是全国最具影响力和竞争力的茉莉花生产加工基地,被称为“中国茉莉茶之都”。“犍为茉莉茶”现已成功注册国家地理标志集体商标,成为乐山茶叶三大公共区域品牌之一。

川红工夫红茶集中发展区。主要包括宜宾市的翠屏区、叙州区、高县、筠连县4个县(市、区)。川红工夫红茶产于四川东南地区的宜宾等地,独特的地理环境使宜宾具有冬季气温高,空气湿度大,春季回暖特早的气候优势,因此宜宾茶树在相似、同纬度主产茶区发芽早,茶叶常年在2月上旬就可开园上市,一般比省内和江、浙一带主产茶区早15—30天左右,4月即进入市场。宜宾川红工夫红茶以早、嫩、快、好的显著特点及优良品质获得了国际社会的高度赞誉,同时,川红工夫红茶制作技艺已于2014年申遗成功,成为川内首家红茶类的非遗项目,对宜宾茶产业的发展起到极大的促进作用。

四、四川茶产业加工业发展现状

四川省茶叶产业化和集约化生产不断发展,全省共有规模茶企614家,其中销售额为500—1000万元的有377家、1000—5000万元的有157家、5000万元以上的有80家,省级以上农业产业化重点龙头企业59家。2017年,规模以上精制茶加工企业主营业务收入达218.3亿元,同比增长14%;实现利润总额13.7亿元,同比增长13.5%。川茶加工业发展情况呈现如下特点:

(一)产业化经营形式创新

一是,龙头企业密切联系,带动川茶产业进步。四川省茶叶集团股份有限公司(川茶集团)、成都农业发展投资有限公司、四川金典藏茶股份有限公司等企业组建的四川天府龙芽股份有限公司已正式运营,共同探索“共商、共建、共享”的产业化经营模式,带领四川茶企抱团发展,将“天府龙芽”品牌走出四川、走向世界。二是,各生产经营主体互相联合,推动茶产业增产增收。四川各主产茶区基本形成围绕品牌茶企建基地,即“公司+基地+农户”或“公司+专业合作社(种植大户、家庭农场)+农户”的经营模式。现有茶叶专业合作社867个,省级示范社67个,种植大户1029户,家庭农场568个,带动茶农近400万人。竹叶青茶叶自有基地0.15万公顷,产量1000吨,辐射带动1.6万余公顷,产量12200吨;川茶集团订单基地达2.53万公顷,精制茶达10772吨。

(二)茶叶生产科技含量增加

首先,四川省依托国内农业高校、科研机构和省内龙头企业,组建川茶产业商学院、川茶产业技术研究院、四川茶叶创新团队,专注茶产业科研项目。同时,四川加快茶叶育种创新和推广速度,全省茶园良种化比例达到70.8%。其次,实施茶厂标准化改造,通过持续推广机械化、标准化生产技术,改进茶厂设备等方式,提升名优茶加工水平和生产能力。四川省现已建成连续化、自动化茶叶生产线1800余台套,名优茶机制率达到90%以上,70%以上的大宗茶实现不落地加工,居全国先进水平。4家企业获“2019中国茶叶百强企业”荣誉称号,分别是四川省峨眉山竹叶青茶叶有限公司、四川省茶叶集团股份有限公司、四川省文君茶业有限公司和四川省蒙顶山跃华集团有限公司。

(三)茶产品质量安全得到重视

四川省全面推进从茶园到茶杯的安全可追溯工作,推广茶树病虫害绿色防控和清洁化加工技术,全省绿色防控面积达336.5万亩,无公害茶园354.9万亩,绿色食品茶园面积133.9万亩,有机茶园5.95万亩、占全国的10%以上,茶叶有机产品示范县5个,GAP认证的茶叶企业3家。连续3年省、市、县三级农业、食药部门对茶叶基地和产品的抽检中,合格率稳定在98%以上。

(四)茶叶加工区域布局逐步成型

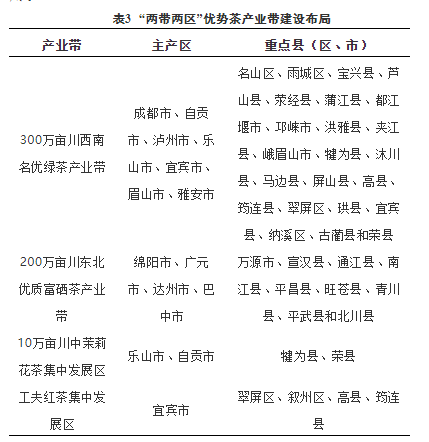

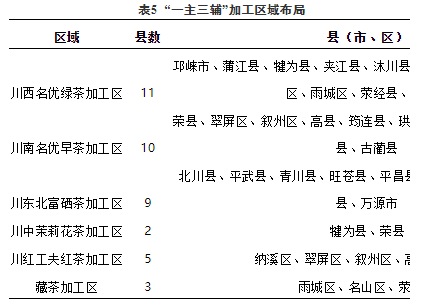

根据四川茶叶生产“以名优绿茶为主、工夫红茶、茉莉花茶、藏茶为辅”的品类结构特点,省政府在川茶优势产业带和集中发展区上,规划、建设了现代化、专业化“一主三辅”茶叶产品加工集中区,包括川西名优绿茶、川南名优早茶等6个精制川茶加工区,并在此基础上,培育壮大市场主体,以提升川茶整体加工水平。

五、四川茶业市场与消费趋势

(一)消费群体

四川茶叶消费群体数量整体表现出上升趋势,并呈现出多元化格局。据2019年京东大数据院数据显示,四川男性在茶叶品类的下单金额远高于女性,占比全省67.7%。36—45岁人群是核心购买人群,占比39%。46—55岁人群紧随其后。此外,随着越来越多90后、00后愿意接触中国传统茶文化,茶叶消费群体逐步向年轻化发展,年轻群体将成为未来茶叶消费的最主要增量。

(二)交易市场

省内各地的茶叶市场对促进茶叶流通,沟通产销两端起到了关键作用。四川知名的茶叶批发市场主要有成都大西南茶城和成都海峡茶城等。成都大西南茶城是四川最大的茶叶批发市场,全国16个主要产茶省区的茶商、茶厂在这里设有门店,年交易量超过80万担,年交易额超过13亿元。但该茶城一直流于传统类型批发市场,整体缺乏统一性和专业性,整个市场显得档次不高。成都海峡茶城位于成都城北三河场,是我国首座海峡两岸斥资10亿元联合打造的专业茶城,该茶城并非简单的囤货和批发市场,而是集展示、交易、休闲体验、会展、仓储物流、研发、质量检测、信息交流、电子商务、茶博馆文化体验十大功能于一体的茶业高端市场。

(三)交易方式

四川茶叶交易方式分为线下交易和线上交易两种。线下交易方式即传统的产地、销地经营方式,如农户、厂家售卖等。如今,四川省批发市场和实体店销售也呈稳步恢复态势,30%以上批发市场的客商来自江苏、浙江、河南、福建等产区,需求的茶类有绿茶、红茶、黑茶及白茶,按外形分以一芽一叶扁形茶、卷曲形茶为主,约40%的绿茶产品通过批发市场进行销售。此外,茶楼茶馆也是四川茶叶线下交易的重要形式。古语有云:“天下茶馆数中国,中国茶馆数成都。”在四川,人们自古以来习惯饮茶,城乡、大街小巷、公园景点、桥头溪畔等,处处都有茶馆的身影,泡茶馆已经成为四川人的一大嗜好。如今,线下仍是目前最主要的交易方式,但也逐步暴露出整合能力弱、信息滞后、茶农生产成本和茶企业的运营成本高等弊端。在“互联网+”的新经济浪潮带动消费市场不断升级和发展的背景下,传统茶企运营方式已经难以满足消费者需求,川茶融入“互联网+”显得尤为重要,促使茶叶消费市场从排浪式的大众消费,向便利化、个性化、品牌化、优质化、时尚化、社群化和功能化转变,销售方式也需从实体店销售向电商、微商发展,吸引年轻群体利用“搜索+推荐”双引擎模式关注和入驻茶空间,拉动茶销售,推进线上线下快速融合发展。自2011年起,四川省商务厅和农业厅连续多年联合举办“川茶网购节”活动,以推动川茶流通,提升川茶品牌知名度。2014年,“川茶集团”成四川茶叶行业首家做电商公司,通过线上线下一起推进的方式,开拓川茶在全国茶叶市场份额。“川茶5G商城”通过与知名互联网平台5G云平台合作,以良好的资源优势联合其先进的互联网技术,采取以线上结合线下共同发展的新零售模式,引领川茶产业快速发展。据统计,70%以上的茶企通过与天猫、京东、淘宝等合作的方式参与电商,竹叶青开展线下体验线上购买活动,仅2017年双十一,线上销售就突破千万元,成为天猫绿茶类热销品牌第一名。川红集团建立自己的电子商务,线上交易达9000万元,成为全省第一。

(四)消费品牌

四川省进一步创响品牌,按照区域品牌分层级打造的原则,省上主抓“天府龙芽”省级大区域品牌的打造,大力支持蒙顶山茶、峨眉山茶、米仓山茶、宜宾早茶等“三山一早”地方区域品牌打造。2015年,省政府推出的“天府龙芽”区域公共品牌,包含“六大茶类”,是全国唯一的省级茶叶公共区域大品牌,唱响了“雪山之水润天府,盆地之气催龙芽”的川茶主旋律。而各地打造的“宜宾早茶”、“峨眉山茶”、“蒙顶山茶”、“米仓山茶”等区域品牌的影响力和产品市场占有率不断提升,有11个品牌入围全国区域品牌价值排行榜。有中国驰名商标14个、省著名商标68个,国家地理标志保护产品16个。“蒙顶山茶”、“宜宾早茶”还在农业部主办的首届中国国际茶业博览会上分别荣获“中国十大茶叶区域公共品牌”和“中国茶叶优秀区域品牌”,弥补了四川茶叶在全国名茶评选中的空白,开启了书写川茶品牌历史的新篇章。

(五)消费种类

一是,在红茶方面,2016年全省红茶内销量近3000吨,市场供不应求。通过引导与宣传,四季饮用红茶消费者逐渐增多。二是,绿茶消费仍然是主体,且年龄层主要分布在30—65岁之间。随着健康意识地不断增强,许多年轻消费群体饮用习惯也由果汁饮料、咖啡、碳酸饮料等转变为茶饮,促进全省绿茶需求量依然与日俱增,性价比较高的品牌绿茶消费增势明显。三是,四川茉莉花茶畅销国内外,特别是受到东北、华北和成都平原等地消费者喜爱。四川茉莉花茶消费呈现出稳中有升的发展态势,全省茉莉花茶总产值约在23.7亿元左右。四是,不同规格和质量的茶叶消费趋势变化不同。根据对批发市场、实体店、商超以及电子商务的调查,2017年包装茶销售增加,100克/袋和20克/袋的产品增幅较大,增长15%左右。价格在1000—2000元的高档红茶价格平稳,销量比上年略增5%;中、低档红茶价差缩小,平均单价提高10%,销量增长60%,价格在150—500元1斤的中档绿茶成为消费主流产品。

六、川茶历史文化底蕴

四川茶文化历史悠久,其中,雅安茶是世界上有文字记载人工种植茶树最早的地方。蒙顶山是世界茶文化发源地、茶文明发祥地、茶文化圣山,被誉为“世界茶源”,茶祖文化、贡茶文化、茶马文化、禅茶文化、茶技艺文化等源远流长。

(一)茶祖文化

世界茶文化由蒙顶山起源。蒙顶山因此拥有世界上独一无二的茶祖文化。西汉甘露年鉴(公元前53—前50年),制茶师祖吴理真在蒙顶山驯化七株野生茶树,成为世界上有文字记载的人工种植茶树第一人,开创了人工种茶历史的先河,后人尊称他为“茶祖”。

(二)贡茶文化

茶文化与宫廷文化相结合,形成了蒙顶山独特的贡(皇)茶文化。唐玄宗天宝元年(公元742年),蒙顶山正式列用和祭天祀祖的专用茶,一直沿袭到清末,历经1169年,是中国茶叶史上知名度最高、延续时间最长的名茶。从唐至清,蒙顶茶的品质和生产规模世所称道。《唐国史补》评价:“剑南有蒙顶石花,或小方,或散芽,号为第一。”宋代文同有“蜀土茶称圣,蒙山味独珍”的体会,明代黎阳王越有“若教陆羽持公论,应是人间第一茶”的感叹。这些都实实在在反映出历史上蒙顶山茶崇高的地位。“扬子江心水,蒙山顶上茶”、“琴里知闻惟渌水,茶中故旧是蒙顶”等诗词闻名遐迩。

(三)茶马文化

茶文化与地缘政治相结合,形成了川茶独特的茶马文化。如雅安素有“川西咽喉”、“西藏门户”之称,是古南方丝绸之路的门户和必经之路,既是川藏马古道的起始地,也是最早向西藏输入茶叶的原产地,自古以来就是我国边销茶的重要生产基地。茶马古道起源于古代的茶马互市,是我国历史上汉藏民族间一种传统的以茶易马或以马换茶为内容的贸易往来。公元641年,文成公主和亲吐蕃王松赞干布,将川茶带到吐蕃,由此开创和开辟了西藏1300多年的饮茶史和当今闻名于世界,并可与丝绸之路媲美的“川藏茶马古道”。公元682年唐《封氏闻见记》:“饮茶……始自中地,流域塞外,往年回纥入朝,大驱名马,市荣而归”,这是茶马交易的明确记载。可以说,川茶在政治、经济、文化功能方面发挥了重要的功能。

(四)禅茶文化

禅借茶道显,茶倚禅生香。在漫长的历史中,茶与禅两种文化相互影响,相互渗入,最终形成新的文化形式,即禅茶文化。禅茶文化是中国茶文化的一种重要组成部分,它将儒、道、佛的思想精髓同茶的高贵品行融合在一起,具备“正清和雅”的鲜明文化特征。日本平安时代延历二十四年(805),高僧最澄曾将大唐茶种种于日吉神社,造就了日本最古老的茶园。川茶在佛教文化中占据重要的历史地位,曾有日本茶道专家、禅僧等来四川蒙山寻“茶文化之根”。如今,四川成都大慈寺以禅茶最为出名,据说,大慈寺禅茶已有一千二百多年的历史。

(五)茶技艺文化

尽管机械化不同程度地侵蚀传统手工业和古老技艺,四川仍有许多传统制茶工艺被一代代传承下来。蒙山派茶道分蒙顶茶艺“天风十二品”和蒙顶茶技“龙行十八式”两大类,属一柔一刚,被誉为中国茶艺文化艺术的两座里程碑。宜宾叙府龙芽茶传统制作技艺始于宋代,其“烘炒结合”的制茶工艺皆由师徒口述手授流传至今,体现出制茶者极高的技术造诣,是前人为我们留下的一份宝贵财富,2011年,该技艺入选“四川省非物质文化遗产名录”。川红工夫红茶在早期一直沿袭古代贡茶制法,后经过一代代制茶人的改进,逐步形成了如今传统与现代工艺相结合的川红工夫红茶技艺。川红工夫红茶制作技艺已于2014年申遗成功,成为川内首家红茶类的非遗项目,对宜宾茶产业的发展起到极大的促进作用。

七、四川茶产业融合发展态势

大力推进产业融合,是促进川茶产业加快转变发展方式的创新举措。随着四川省茶产业的不断壮大,众多茶企纷纷涌现,积极参与茶叶生产种植、茶叶加工、茶叶包装等各个环节,逐步形成了一体化与多样性并存的茶产业链发展模式,并衍生出茶文化旅游、茶文化产品等附加产业,与四川茶产业紧密联系、呈现出相辅相成,共同发展的趋势。

(一)打造茶旅融合景区

各茶叶主产区,充分挖掘茶文化和旅游资源,将名茶与名山、名水、名人有机结合,为消费者设计茶旅游精品项目,推进一二三产业融合发展,使茶文化旅游成为茶产业的新的增长点。四川省把“川茶文化”作为发展对外文化贸易的主要品牌来抓,支持培育了一批国家级文化出口企业和项目。注重加强对古茶树群、文物、非物质文化遗产等茶文化的保护,依托茶史古迹,在峨眉山、青城山、蒙顶山等旅游景区,以“茶马古道”等为主题,打造茶文化旅游精品线路,推动川茶文化“走出去”。其次,四川参照生态农业理念,发展茶乡旅游项目,不断推进生态旅游发展。在促进茶叶基地景观化的同时,积极开发茶文化养生、体验、休闲观光等项目,现已打造30个功能完善的茶旅融合主题景区。另外,四川省按照“茶园变公园”“茶区变景区”的发展理念,充分利用茶史古迹、生态优势和独特的地形地貌,融合旅游和茶文化元素,着力推进茶旅融合园区建设。如雅安市结合蒙顶山——百丈湖景区基础设施恢复重建、蒙山乡村旅游示范村建设,打造百公里百万亩生态茶产业文化旅游经济走廊,推动茶文旅一体化发展。原农业部授予四川名山蒙顶山茶文化系统“中国主要农业文化遗产”荣誉称号,授予四川省雅安市名山区茶叶专业村红草村“中国美丽休闲乡村”荣誉称号,骑龙场万亩观光茶园入选“全国休闲农业和乡村旅游精品景点线路”,全国首个国家茶叶主题公园一蒙顶山国家茶叶公园一挂牌。蒙山新村、茶马古城、牛碾坪、红草坪、骑龙场万亩观光茶园、跃华茶庄等一批茶旅综合体建成并对外开放。

(二)创建农业产业园区

四川正在由茶叶大省向茶业强省跨越的进程中,以茶旅融合为载体,推动茶叶向加工、消费等产业链下游环节扩展,提升茶产业的综合效益和茶产品的竞争力。2017年,峨眉山市以茶叶为主导产业,集生产发展、优质茶加工、科技示范、休闲观光于一体的融合园区建设成功入选国家现代农业产业园创建名单。并以峨眉山市国家现代农业茶产业园的基础为样板,积极推进50个省级现代农业(茶产业)园区建设,将其打造成结构调整精品区、转型发展样板区、三产融合示范区、产业扶贫主导区、美丽乡村先行区、农村改革试验区。

(三)建设特色示范园区

四川也在建设茶文化风情体验园,拓展茶叶现代园区功能,展示茶叶从采摘、加工、质检、包装到品饮的整个过程,介绍茶叶基本知识,同时游客也可自己采摘、加工,亲自尝试制茶工艺,体验茶农之乐。纳溪区按照“一地一景观”和“一庄一特色”的原则,成功打造了白节瀚源茶庄、护国凤岭茶庄和梅岭茶庄等5个示范园区,并被评为“2016”年度全国特色茶旅游资源区”。

(四)举办各类茶事活动

随着川茶推广范围的日益增大及“走出去”的方针与战略的实施,川茶在全国市场的拓展速度加快。为建立良好的茶叶企业推广交流平台,四川省政府、四川省茶叶行业协会、四川省茶艺术研究会等举办了茶博会、川茶文化摄影大赛、茶叶开采活动周等众多茶事活动。2013年,由四川省农业厅,中国农业科学院茶叶研究所及泸州市政府主办的四川首届茶叶开采活动周在中国特早茶之乡“秀美纳溪”隆重开幕,至今已举办七届,旨在以茶为媒,紧扣时代发展新篇章,促进中国茶文化和川茶文化的共同繁荣。2016年1月至6月,四川省川茶文化研究会组织发起了“通江白茶杯”首届川茶文化摄影大赛,希望通过摄影家的镜头,从茶文化的角度,重塑川茶形象,扩大川茶在全国范围内的影响力。2019年,第八届四川国际茶业博览会在成都世纪城国际会展中心举行,此届茶博会规模达30000平米,国内外800余家企业汇集于此进行参展和销售,总交易额达2.1亿元,共接待观众6万人次,促进了川茶企业与其他省份及外国茶企业的交流与合作。2020年5月21日,为庆首届“国际茶日”,四川省茶叶行业协会、四川省茶艺术研究会、四川茶为国饮茶业有限公司、四川华夏茶艺培训学校联合举办了“四川首届茶人节暨新型师徒茶艺汇演”,活动在展现以茶为中心、以茶为源起的中国传统文化的同时,弘扬工匠精神,以助川茶产业更好地发展。

八、科技创新支撑四川茶业发展

应市场多元化的需求,传统的六大茶类产品已不能满足消费者的需要,茶企纷纷加快与中茶所、省农科院茶科所、四川农业大学等科研院所的紧密合作,创新工艺,优化技术,提升设备,研发适销对路的产品。犍为县茶企与中国农科院茶叶研究所、四川农业大学、四川省农科院等科研院所广泛合作,开展茉莉花茶窨制工艺研究,形成了犍为首创、全国独有的炒花工艺,研发了“浓香、清香、熟香、兼香”四种不同香型的茉莉绿茶和茉莉红茶;同时成功开发了茉莉花酒、茉莉花浸膏、茉莉花精油等茉莉花衍生产品,打破了国内单一传统的“花一茶”加工模式,延伸了产业链条。为提高茶叶综合利用率,川茶集团、元顶子茶场等企业充分利用绿茶加工中产生的片、末,与食品企业合作,加工茶饼干、蛋卷、茶含片等茶食品,受到年轻人和小朋友的喜爱,雅安藏茶制成的“天路牌”藏茶精华液大量投放市场,成为一种时尚的保健饮料。茶叶过度包装一度制约着中高档产品的销售,为吸引更多消费者购买性价比高的茶产品,茶包装向着简化、美观、方便的方向发展,如米仓山茶业将绿茶包装制作成年轻人喜爱的动漫套装,并利用收集成套包装换礼品,更是刺激了消费。

近五年,四川省农科院通过畜禽育种攻关等项目,在茶叶种业上取得了较好成效,有力助推了四川省茶产业高质量发展,标志性成果包括以下几个方面:

一是,选育省级审定茶树新品种3个(天府红1号、天府红2号和川茶5号),新品种登记7个(紫嫣和川茶6号:登记部门:中华人民共和国农业农村部,紫嫣编号:GPD茶树(2018)510007,登记日期:2018.6.28,川茶6号编号:GPD茶树(2018)510007,登记日期:2018.6.28,川茶10号和川沐318)。其中,天府红1号、天府红2号为我省首次选育的花香型和浓香型突破性红茶新品种,“紫嫣”为四川省选育的高花青素含量突破性新品种。

二是,收集茶树野生品种资源721份,经品比试验研究,筛选出特色茶树品种资源新材料43份,选育茶树新品系23个,其发芽早,抗性强,内含物十分丰富,有的品质成分如氨基酸、儿茶素、水浸出物、咖啡碱等含量特高,在全国属少见,其成茶品质具有香气高(有的显花香)、滋味鲜等独特风格。

三是,获得重大科技成果奖4项,其中,《野生茶树资源挖掘利用与特色茶树新品种选育及应用推广》成果获得2018年省科技进步一等奖,为我省首个茶树育种高档次重大成果奖。其主要内容和创新性是:

首次在四川大规模收集和发掘利用茶树野生种质资源。先后收集和保存茶树野生种质资源2558份,引进国内外品种220个,建成了我省首个种类丰富、特色突出的茶树野生品种资源圃和种质资源基因库,数量居西南第一、全国第二。通过DNA分子标记等方法评价、鉴定和发掘特色育种新材料185份,选育出茶树新品系92个,并进一步构建了遗传图谱、开展了数量性状定位研究。

育成的系列茶树新品种性状优良,特色突出,实现了茶树特色新品种选育的重大突破。先后育成特早、高抗、高鲜、高香、高儿茶素、高花青素、高产型等系列茶树特色新品种25个。其中,国家级新品种3个,省级新品种21个,国家植物新品种保护权1个,被列为四川省推广主导品种4个。尤其,选育出的早芽品种“峨眉问春”比对照早20—30天,是全国发芽最早的茶树品种;“云顶绿”酯型儿茶素含量高达11.96%,是目前酯型儿茶素含量最高的茶树品种;“紫嫣”花青素含量最高达3.28%,是目前花青素含量最高的茶树品种。

集成创新了茶树良种高密度高效扦插繁育、茶园机械化采摘、名优茶分段干燥组合提香等配套关键技术,建立了技术体系6套,其中5套被列为四川省主推技术,解决了茶树新品种应用推广与配套栽培、加工技术及新产品开发脱节的难题,加速了良种的应用推广,促进了我省茶树品种的更新换代。

获国家级、省级茶树新品种25个、国家植物新品种保护权1个、国家授权发明专利6件、实用新型专利10件,制订省级地方标准12个,发表论文151篇,其中SCI论文4篇、EI论文2篇、国内核心期刊论文91篇,出版专著5部。

创建了5种示范推广新模式,加速了新品种及配套技术的应用推广。20年来,新品种及配套关键新技术在省内外大面积推广,累计推广441.5万亩,良种及配套技术推广和名优茶新产品开发新增效益60.47亿余元,其经济、社会和生态效益显著,促进了我省农业供给侧结构性改革,为贫困地区农民脱贫致富作出了重要贡献。

四是,获国家发明专利10项,实用新型专利17项。

五是,发表论文64篇,其中,SCI论文6篇,EI论文1篇,中文CSCD核心期刊20余篇,制定省级标准17部,制定茶叶发展规划13部。

六是,研制获奖新产品51个(古来茗心红茶、古来茗心绿茶、米仓山黄芽、名优白茶、金凤甘露、川香绿牌川香绿茶、御芽天娇牌红茶、振霞飘雪牌茉莉花茶、秦巴鸿源牌踏雪无痕、平昌雀舌、大观梁牌大观绿茶等),先后获得了中国(成都)第五、六、七、八和九届国际茶叶博览会”优质名茶金奖。

来源:天府农科智库

如有侵权 请联系删除

在受到各界名流及广大消费者认可的同时,竹叶青也展现了传统茶行业中的快与慢。

每一年清明节前三十多天,峨眉山的茶农们便开始忙碌。在那些坐落于蜀地海拔600-1500米之间的高山茶园中,用漫长的冬季孕育出了一粒粒饱满茶芽,成为当季春茶的品质保证,即使在新冠肺炎肆虐的当下,千里挑一的选茶、制茶工作依旧有条不紊地进行着。

3月3日,清明前的32天,竹叶青®春茶如期上市,作为高山绿茶的代表,竹叶青比平地绿茶更早也更鲜。竹叶青®春茶上市当天便逆势实现同比74.3%的增长,关于竹叶青的信息,出现在了越来越多人的“双微一抖”中,竹叶青意外成为了2020年第一批“爆款”。

或许是出于绿茶提升免疫力功效,使当下的大众消费者对竹叶青尤其热衷,但真正的行家们也都知道,每年的第一批春茶,本身就值得所有的等待。

每日绿茶,“喝”出免疫力

2020年初,一场黑天鹅事件打乱了所有人的生活节奏,在新冠肺炎的肆虐下,中国消费市场出现了巨大的震荡与洗牌,线下商业几乎停摆,线上商业却展现出巨大的爆发力,生鲜配送、在线教育、远程办公、线上文娱都迎来了前所未有的新契机。

在线上线下冰火两重天的同时,疫情为中国消费市场带来了更深刻的变化,大众的消费理念与行为偏好正在悄然改变——这或许将潜移默化地影响着未来整个中国消费市场的走向。

其中,最显而易见的便是大众对健康和保健的重视,这也符合中国整体消费升级的大趋势。大众对健康的看重,给予了绿茶品类绝佳的发展机遇,也让素有“茶界茅台”之称的竹叶青进入了更多用户的视野中。

由于新冠肺炎仍尚未有特效药,个人日常饮食作息对于防疫的重要性无需多言,国家卫健委在《新型冠状病毒感染的肺炎防治营养膳食指导》中明确指出:对于普通疫情型或康复期患者,建议每日多次少量地补充1500-2000ml白开水或淡茶水;对于一般成年人群防控提倡每日饮用7-8杯(1500-1700ml)白开水或茶水。

唐代茶圣陆羽《茶经》中有记载,“神农尝百草,日遇十二毒,得茶而解之”。不难看出,绿茶药用早在神农氏时期就已经开始,而早期绿茶也仅当做药材使用,直到汉魏两晋南北朝时期,才慢慢形成中国特色的茶文化。

中国营养保健食品协会精准营养专业委员会副主任委员孙贵范在2月发布了《精准营养助力防治新型冠状病毒感染系列科普二营养补充剂的作用》中指出:“绿茶药用有 4000 多年历史,其含有的强效抗氧化剂表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)在流感防控中发挥多种有益作用。”

国家注册营养师、一级健康管理师郑育龙也在疫情期间提醒大家多喝绿茶,“中国绿、黄、白、青、红、黑六大茶系中,绿茶因其色香味形俱佳,居于榜首,富含茶多酚、茶碱、茶氨酸等多种生物活性成分。”

而在绿茶中,高山绿茶的功效比平地绿茶更加,著名茶学家、中国工程院院士陈宗懋指出“竹叶青作为最好的高山茶,比平地绿茶营养价值更高。”

绿茶的健康功效甚至已经开始改变欧美国家的饮茶习惯,半个多世纪都在坚持每天喝绿茶的原卫生部健康教育首席专家殷大奎指出:“一些欧美国家,现在他们也开始慢慢地,改饮健康的绿茶了。竹叶青峨眉高山绿茶鲜爽甘醇,如果能够坚持饮用对健康大有好处。”

如此,古老的绿茶时下日渐成为一大“网红”产品。相比于市面上的普通绿茶,竹叶青峨眉高山绿茶严选只在明前采摘的高山茶树独芽芽心制成,不仅含有更多茶氨酸、维生素等丰富营养物质,还拥有更加鲜爽甘醇的口感,成为健康绿茶的代表。

客观来看,尽管此次疫情对中国经济产生一定影响,但也加速了中国消费品行业的健康化、品质化、品牌化进程。在产品选择考量上,未来的消费者势必将会更加看重品质、健康功效、原产地、绿色标准等因素。一向瞄准高端绿茶市场、坚守“高山种植、明前采摘、精选茶芽”三大标准的竹叶青,自然成为了备受青睐的健康饮品和礼品。

好茶春知道,冠军齐追捧

懂茶的人都知道,茶按照季节变化分为春茶、夏茶和秋茶,春茶因茶树经受漫长冬季的孕育,故而叶肉肥厚,不仅营养价值更高,口感、气味、外形中亦是更胜一筹。民间早有俗语“一两春茶一两金”,可见春茶的金贵。

在老茶客眼中,春茶又以清明谷雨为界,分为明前茶、雨前茶和春尾茶,明前茶即是清明前生产的春茶,代表着绿茶的最高品质,也由此成为各大茶叶品牌的必争之地。业内甚至有句不成文的“潜台词”——每年第一批上市的春茶产品,代表着当年茶叶行业的品质天花板。

3月3日,竹叶青®春茶如期上市,成为张继科、惠若琪、丁俊晖等世界体育冠军的共同选择,并受到孙贵范、殷大奎、郑育龙等专家院士们的大力推荐。

女排奥运冠军惠若琪表示,“很喜欢喝绿茶来补充机体营养,不仅消乏解困、缓解疲劳,更能提升身体免疫力。”

即便是日常训练并不需要太大运动量的台球世界冠军丁俊晖,也喜欢在世界各地参加完比赛后,通过喝绿茶放松身心:“不论去哪里,当我回到家,我都喜欢泡上一杯绿茶,放松身心,也有助于提高我的免疫力,健康养生。”

各界专家名流对竹叶青的“破圈”认可,让竹叶青已经成为了今年春天备受欢迎的健康茶品。相比于高档烟酒,竹叶青成为了更受大众喜爱的春季礼品。

“茶界茅台”是怎样炼成的?

竹叶青是国内少有的、能够将价格卖到千元级别的高端绿茶品牌,而敢于以叫板奢侈品的价格进行销售,其背后的底气在于其立行业之先设立的“高山种植、明前采摘、精选茶芽”高端绿茶三大标准,并由此具备产地、原料、工艺、品质、销量的五大优势。

常言道,“高山云雾出好茶”,自古以来,中国人便青睐高山绿茶。在高海拔独有的气候环境孕育下的绿茶,尤其带有独特的馥郁嫩栗香气与鲜爽甘醇口感,故而中国名茶产区几乎都位于高山。

类似于茅台镇之于中国白酒,神秘的北纬30度高山山区,总能产出独到好茶,被称作黄金产茶带。其中,峨眉山常年低云多雾,气温、湿度、土壤、植被、阳光均十分适合茶树种植,是世界最早种植茶叶的地区。《文选注》中记载,“峨眉多药草,茶尤好,异于天下”,而这里,正是竹叶青的故乡。

峨眉山位处华西雨屏,终年雨雾缭绕、雨水充沛,全年日照不足950个小时,尤其适合喜湿的茶叶生长滋润。尽管高山出好茶,但并非海拔越高茶叶品质越好,高于海拔1500米的茶园,容易受到恶劣天气的影响,制成的茶叶反而口感稍弱。因此,竹叶青只选择海拔600-1500米高山茶园,此处的茶树在漫射光作用下氮代谢增多,茶氨酸、茶多酚形成黄金比例,不但营养价值较平地绿茶更高,更得以确保成茶口感品质的上乘。

此外,竹叶青所坚持的明前采摘要求十分严苛——竹叶青只采摘最具价值的茶芽芽心部位进行精制,平均采摘100次仅能得到1克干茶。如今在市场上销售的竹叶青产品中,从高到低依次分为论道、静心、品味三个等级,出于对“高端”的严格把关,平均在1000颗茶芽中才能最终挑选并制成1克论道级成品茶。

同时,考虑到海拔间的气候差异及变化,在清明前,同一茶园仅有3-5天时间适宜采摘竹叶青原料,以最大程度地锁住“鲜”和“嫩”。

一杯春茶的诞生

至于竹叶青名字的由来,早已是茶界中的一段佳话。1964年,时任外交部副部长的陈毅路过万年寺,与寺内老僧对弈吃茶时,见杯中茶叶细如嫩竹,便取名竹叶青。

“入口的嫩栗香让人感觉特别舒服,香气高雅,回口甘爽,这在我的绿茶体验当中很少见到。” 著名美食评论家、《舌尖上的中国》美食顾问董克平曾如此评价竹叶青的味道,足以见得竹叶青的品质与口感。

根据中国茶叶流通协会数据,竹叶青2007-2019连续十二年高端绿茶销量领先。在受到各界名流及广大消费者认可的同时,竹叶青也展现了传统茶行业中的快与慢。每一盒竹叶青的背后,都能看见先进科技与工匠精神的美妙结合。

竹叶青将整个生产流程拆分为38道工序、65项严苛的指标检测,并投入亿元打造数百条全自动生产线,拥有先进的绿茶精制设备,其中一个兼具扁形名茶和卷曲形名茶生产加工生产线,更是填补了国内名优扁形芽茶流水化生产加工的空白。此外,竹叶青还拥有西南最大的保鲜库、精密的提香工艺技术,以及首创的除氧充氮技术。

更值得一提的是,竹叶青峨眉高山绿茶的高端品质也离不开古老的人工与匠心,除了前期的茶芽采摘外,在选茶环节尤其需要选茶师精神高度集中。只有借助人工肉眼判断,才能在比较茶芽的大小、长短的同时,挑选出兼具“形态美”的优美茶芽。

在聊起竹叶青时,美食家蔡澜也曾回忆道,多年前金庸先生来四川后,分别给他和倪匡带了两盒竹叶青,他尝完后不仅觉得“实在好喝”,那根根直立的茶叶更是让他印象深刻,一时间除了“非常美”之外,竟找不到词语形容。

非常时刻下的大国品牌

在烟酒茶里,茶叶行业长年处于“有品类无品牌”的市场环境中,因此也造就了茶叶市场的长年混乱。尤其在高端茶叶市场中,鱼龙混杂、真假难辨已成为最大痛点,但竹叶青正在打破这一尴尬。

成立22年间,竹叶青始终将目光聚焦于高端绿茶市场,并连续12年在高端绿茶品类中销量领先。2016年,竹叶青获得世界绿茶大会特别金奖,还曾两次作为礼物赠送给普京和梅德韦杰夫。

在提及竹叶青时,分众传媒董事长江南春曾表示,“竹叶青就是中国的国礼之选,很多商业上的朋友和老板,都喜欢用它作为体面礼物送人。所以我最经常收到的礼物就是竹叶青,这几年已经收到近百盒了。”财经作家吴晓波也提到,“中国有四大品类:丝绸、陶瓷、茶叶、白酒可能成为全球级的奢侈品”,竹叶青显然是茶叶品类中最具想象空间的那一个。

对此,竹叶青董事长唐先洪表示出十分笃定的信心与决心:“未来,要做到让消费者提到高端绿茶就想到竹叶青,要把竹叶青打造为和中华烟、茅台酒齐名的社交的三大必备品”。

按过往经验,每年3-4月原本是传统春茶的销售旺季,但与众多品牌一样,竹叶青的线下销售因疫情遭受严重影响,并全面叫停了去年7月便开始筹备的“第二届峨眉高山春茶节”相关线下活动。2月10日复工前,竹叶青线下销售几乎为0,业绩一度下滑98%,面临着前所未有的市场考验。

在关店90%的情况下,唐先洪果断调整应对策略,快速由线下销售转为线上销售,随着竹叶青线上春茶预售的推进,竹叶青意外迎来了一波春茶预售的小高潮,线上预售额同比增长89%,成绩远超预期。从下滑98%到增长89%,竹叶青成为疫情期间中国消费品市场上少有的亮眼品牌。

唐先洪把疫情下竹叶青的逆势增长“秘诀”总结为三点:稳人心、强沟通、塑品牌。

疫情发生之后,竹叶青第一时间发表对茶农、消费者、员工的三项公开承诺信以稳定人心:保障上游4万名茶农的生活有序稳定,派专人员工上山进行现金收购以及科普相关防范事项,按市场价绝不压价不压款;无偿捐献价值2000万的竹叶青峨眉高山绿茶守护大众健康,为社会做出力所能及的贡献;对员工不减员不减薪,强化春节期间团队的战斗力。承诺信一经发出便受广泛好评,甚至带动许多茶品牌的跟进。

在线上营销方面,竹叶青强化了员工与高端会员之间的情感交流沟通,并迅速迭代总结出一套《线上销售宝典》,以情感关怀、知识分享、老带新等会员沟通方式激活线上转化。

而在品牌打造方面,竹叶青精准捕捉全民宅家的时机,加强落地与分众传媒签下3年6亿的战略合作,强强联手坚持在非常时期进行持续的品牌输出,不仅向用户普及绿茶的健康特性,而且快速抢占了大众高端绿茶品牌心智定位,坚持长期投入打造品牌价值的决心。这一举动,更再次释放出竹叶青从四川走向全国、打造高端绿茶品牌的坚决态度,并进一步体现了竹叶青复兴中国茶文化的家国情怀、大国大品牌身上的责任担当。

事实上,这并不是竹叶青第一次实现“逆风翻盘”。2003年,由于“非典”的影响,竹叶青上半年销售占比从以往的60%下滑至49%,但下半年的增长却超过了任何一年的比例,全年增长33%。

“品牌是危机最好的护城河,企业的免疫力就是品牌力”,唐先洪把疫情当做是考验品牌力的一块试金石,并对疫情后的市场保持着乐观态度,“疫情会加剧各行各业的品牌集中度,品牌力强的企业终将胜出成为各行各业真正的主宰者。”

疫情完成了一场全民级的健康普及教育,竹叶青®春茶也逐渐变成社交平台中的高端健康礼品,成为人们尚且无法走动来往时的情感关怀联络。随着疫情逐渐褪去,中国市场的整体消费升级将会加速向前,竹叶青以及整个茶叶市场有望迎来高光时刻。

数据来源及参考文献:

竹叶青官方数据

中国茶叶流通协会

《新型冠状病毒感染的肺炎防治营养膳食指导》

《精准营养助力防治新型冠状病毒感染系列科普二营养补充剂的作用》

(来源:36氪)