简析茶树

前言

数月前,老何提出要求,让我们从茶树生长周期、生长发育特点、茶树种植、病虫害防治的角度解析茶。茶友们通常见到的茶是加工后的成品,对茶树这种植物而言,是相对陌生的。要了解茶,走进茶,不仅仅需要了解茶叶的加工知识,茶的冲泡方式,适度了解茶的栽培知识,也是有裨益的。

接到这个任务后,我们思索良久,这个命题非常的大,知识也相对枯燥,如何清晰而有趣的将这些知识呈现,是我们一直在不断努力的方向。茶虽贵为国饮,却是小众文化,要将这门生涩的文化解析得透彻,需要不断地努力和精进。今天,我们将从生物学角度解析茶树,希望读者朋友们在看完文章之后,有所收获。

植物学中的分类

茶树在植物学分类中属被子植物门、双子叶植物纲、山茶科、山茶属植物。茶树原产于我国云贵高原,现主要分布集中在南纬16度至北纬30度之间,是常绿阔叶植物,性喜温暖、湿润的气候以及排水良好的酸性土壤。茶树材质细密,其木可用于雕刻。

茶树由根、茎、叶、花和果实等不同器官组成。营养器官——根、茎、叶,是茶树吸收、制造、输导和贮藏营养物质的器官;生殖器官——花和果实,承担繁衍后代的使命。茶树的营养器官和生殖器官之间的区分,不像小麦、玉米等大田作物那样严格,各个器官是相互依存的统一体。

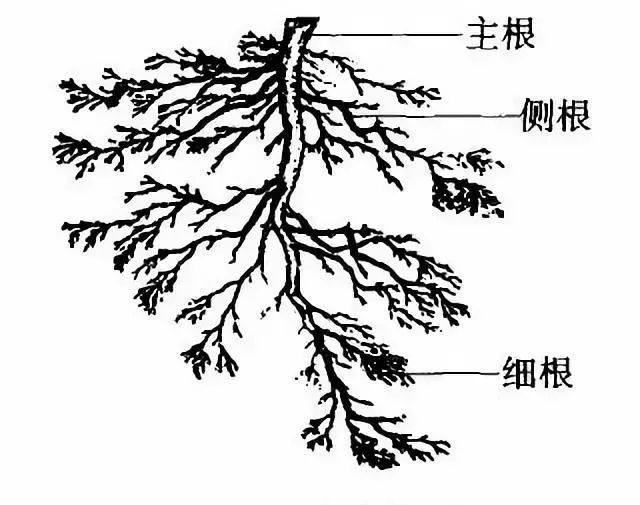

根

(注:图片来源于网络)

茶树的根系由主根、侧根、细根和根毛构成。根具有向肥性、向湿性与忌渍性。主根和侧根呈红棕色,寿命长,起固定、贮藏和输导等作用。主根可深入土中1~2米。细根又叫吸收根,乳白色,表面密生根毛,是根系吸收水分与无机盐的主要部分,细根寿命短,处在不断衰亡更新之中,多分布在地表下5~45厘米处。

茎

茶树的茎包括主干、分枝和当年新生枝,是构成树冠的主体。根据分枝习性的不同,茶树可分为乔木、小乔木和灌木三种类型。

(乔木型)

乔木型茶树是较原始的茶树类型,分布于和茶树原产地自然条件较接近的自然区域,即我国热带或亚热带地区。植株高大,从植株基部到上部,均有明显的主干,呈总状分枝,分枝部位高,枝叶稀疏。叶片大,叶片长度的变异范围为10-26厘米,多数品种叶长在14厘米以上。叶片栅栏组织概为一层。

栅栏组织(palisadecell),又称栅栏细胞或栅状细胞,是叶肉组织中的一群细胞。主要分布在植物的叶片之中。乃因应光合作用而特化出来的细胞。

1. 属于薄壁细胞--利于各种物质的进出,特别是使植物易于吸收光线。

2. 内含大量的叶绿体。

3. 各个细胞排列紧密,呈现栅状,即其名称之来由。

(注:图片来源于百度图片)

(小乔木型茶树)

小乔木型茶树属进化类型。抗逆性较乔木类强,分布于亚热带或热带茶区。植株较高大,从植株基部至中部主干明显,植株上部主干则不明显。分枝较稀,大多数品种叶片长度以10-14厘米之间,叶片栅栏组织多为两层。

(灌木型)

灌木型亦属进化类型。包括的品种最多,主要分布于亚热带茶区,我国大多数茶区均有分布。植株低矮,无明显主干,从植株基部分枝,分枝密,叶片较小,叶片长度变异范围大。为2.2-14厘米之间,大多数品种叶片长度 在10厘米以下。叶片栅栏组织2-3层。

由于分枝角度大小不同,茶树树冠分为直立状、半开展状和开展状。着生叶片的茎称为枝条,茶树枝条由叶芽发育而成,初期未木质化的枝条称为新梢,即栽培茶树收获的目标。

(注:图片来源于网络)

叶

茶树叶片分鳞片、鱼叶和真叶三种。

(鳞片)

鳞片无叶柄,质地较硬,表面有茸毛与蜡质,随着茶芽萌发,鳞片逐渐脱落。

(鱼叶)

鱼叶是发育不完全的叶子,因形似鱼鳞而得名。每轮新梢基部一般有鱼叶1片或2~3片,这是茶树叶片特征之一。

(大叶种真叶)

真叶形状为椭圆形或长椭圆形。叶片进行光合作用,合成生长所需物质,在茶树的生理活动中占有很重要的位置,叶片可以通过蒸腾拉力输送水分和营养元素,当土壤中水分充足时可以调节水分的向外扩散。

花

茶树的茶花由花柄、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊组成,是茶树生殖的主要器官。茶树花是一种无需重新栽培、储量丰富、年年可再生的天然资源。

(茶树花)

茶树花内含有效成份与茶叶基本相同,只是花与芽叶的生长作用不同而成份含量各有差异。花朵因承担生命遗传任务所以其蛋白和糖类物质含量较芽叶高。为此,茶树花是一种难得的天然复合型原料。

果实与种子

茶树果实为蒴果,成熟后由绿色变为棕绿色或绿褐色。种子大多为棕褐色或黑褐色。茶果富含油脂,可以用来榨油,既可食用,也可用于美容。

蒴果是干果中裂果的一种,一种由合心皮的复雌蕊发育而成的果实,子房一室或多室,每室含种子多数。

(注:图片来源于网络)

“古保森”品牌简介:“古保森”即Global Sence, Social-Economic-Natural ComplexEcosyste(社会-经济-自然复合生态系统)。

我们创建企业的初心和理念:打造一个公司+基地+合作社+农户+品牌的良性循环的产业链条。实现经济效益、社会效益、生态环保效益的统一,构建一个“茶农种好茶、茶商卖好茶、茶友喝好茶”的商业生态系统。做有境界的企业,做有灵魂的产品!

海南古茶树有待全面调查

深山野茶香

海南珍贵的野生大叶种茶树,与海南文化羁绊千年之久。从《海南岛志》中记载的“五指山水满峒”茶,到白沙黎族自治县南开乡高峰老村最近发现的3000余株古茶树,野生海南大叶种茶树为海南茶文化注入了源源不断的生命力。

人们不禁好奇:海南最古老的茶树,隐匿于热带雨林之中的某处,悠然生存了多少个甲子?

▲生长着大量海南大叶种古茶树的鹦哥岭

海南热带雨林国家公园鹦哥岭片区海拔约700米的环带,处于典型的热带气候和温凉湿润带之间,一年的大部分时间里,晨昏云雾缭绕,正午阳光热烈,雨水丰沛。抱团扎根的巨叶植物,匍匐蔓延的翠绿色爬藤,从石缝中迸发而出的狭叶草本,生命的赞歌在山间无声吟唱。

▲鹦哥岭上的海南大叶种古茶树

岩层透出的灰色或黄色,是“靠山吃山”的颜色——大量木质藤本落叶加速养分循环,能量在土壤和生物间活跃地转化,强烈的生物富集凝聚了土壤中的养分,长在这里的植株有机质格外丰富。“这片林子里藏着不少野生古茶树。”海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局高峰护林站站长符诚勇一边指着海拔700米左右的高峰岭山坡,一边介绍古茶树情况。

就在高峰护林站附近,分布着数量可观的海南本土野生乔木型大叶种茶树,其间不乏高7米至10米、胸径在40厘米以上的古茶树。根据7月下旬前来调研的农科院、中茶所等团队初步估计,这样的茶树树龄大概有200年。

茶树在森林里极易辨认,它的树干颜色较其他树木更青更翠,附有独特的白色菌斑;岁月赋予它们密实的质地,粗粝的树皮有种沉甸甸的触感。热带雨林中的茶树,有的七八株围成一簇生长,大部分情况下,两株茶树的间距不超过10米。据鹦哥岭分局初步统计,高峰护林站周围一带至少有3000株野生古茶树。

不同的树龄、不同的树枝,长出的叶片之间略有差异。老叶的长度一般在15厘米以上,叶宽约5厘米,叶片整体沿主脉向中间微微折叠,叶缘呈不规则的锯齿状,叶尖长而锐。

白沙黎族自治县橡胶中心主任邢福顺近年持续参与这些野生茶树的调研考察工作,他介绍称,当地黎族村民有制作、饮用凉茶的传统,其原料正是这种茶叶。经过晾晒和存放的茶叶,回味甘甜,饮之消暑生津,提神解乏。

▲科研人员在调查海南古茶树资源

如此看来,久居热带雨林的先民早已不约而同地找到了这笔宝藏。在海南热带雨林国家公园吊罗山、霸王岭等片区的村落,曾有饮用野生茶的风俗,全靠几户农家粗放化地采制野生茶。

在琼中黎族苗族自治县吊罗山乡村民王明的记忆中,以前每年都能喝上几壶吊罗山野生茶。“同乡村民从不透露茶树的具体位置,他们从祖辈继承这份采茶、制茶、卖茶的经验。”王明说。

历史最悠久、风味最独特的,莫过于五指山野生茶。海南中部热带雨林中,五指山海拔最高,终年云雾缭绕,昼夜温差大,造就五指山茶氨基酸含量丰富,制成红茶能冲泡十道以上。

记载海南岛登岛战役的著作《海南之战》中提到,1949年隆冬,冯白驹一行在五指山中心根据地分析局势。彼时,琼崖纵队与对岸十五兵团取得直接联系,结束了单兵作战的局面。得知喜讯当天,大家喝的正是五指山野生茶叶炒制而成的茶饮。根据记载,五指山茶“初喝下去,清香中微带一丝儿苦味,过后则满口甘爽,余味不尽。”冯白驹饮罢开口道,“先苦后甜,我们现在即将迎来这先苦后甜的时刻了。”五指山茶之味,与极不平凡的历史相呼应。

最初,五指山水满乡等地只产野生茶,从20世纪50年代后期开始,五指山茶农尝试采集野生茶籽,或直接剪下野生茶树的枝条扦插,随后经人工栽种的海南大叶种茶树大量出现,目前,人工驯化的海南大叶种茶树遍及通什、南圣、毛阳、畅好等4个乡镇。

同样是20世纪50年代,五指山茶厂在五指山山脉之下、通什市(今五指山市)与保亭黎族苗族自治县的交界处成立。近年,茶厂转型为景区,60多株野生茶树摇身变成最靓丽的风景线,其中还有一株千年古茶树屹立不倒,受到游客青睐。

山间公路蜿蜒,沿途茶香弥漫。即将立秋,山间古茶树结了满树硕果,千年古茶香,将随着种子的传播,溢出雨林,飘向远方。

▲海南大叶种古茶树的果实

然而,海南热带雨林森林公园的各处深山里,分布着多少野生古茶树?它们的生境和现状如何?还有待有关部门和科研机构进行全面的调查,为将来保护与利用并重的可持续发展,提供可靠的科学依据。

文献中的海南岛古茶树

卷帙藏茶影

你可能无法想象,在海南热带雨林国家公园的五指山、鹦哥岭、黎母山、尖峰岭、霸王岭、吊罗山等林区深处,分布着许多野生古茶树,由于迄今未有过对此类自然资源的地毯式全面调查,我们无法知晓它们的具体分布区域和确切数量。

自古以来,海南岛的先民尤其是黎族百姓,一直在利用身边的古茶树资源。然而,由于种种原因,海南的古茶树资源却像藏在深闺的处子,尽管历史上小有名气,在当下却鲜为人知,利用程度也较低。而放眼国内福建、云南、浙江等地,古茶树的保护、利用以及给当地带来的可观经济效益,或可为海南提供他山之石的借鉴。

“本岛向无人工种茶,一般所饮之茶多仰给于外。本岛所产茶叶,皆采自野生茶树,而制法粗恶,色味不佳。其中最有名之茶,为五指山水满峒所产,树大盈抱,所制茶叶气味尚清。”从1930年成书,1933年在上海印行的《海南岛志》,不但可以略知90年前海南岛上的野生古茶树概貌,也能够大致了解当年海南所制茶叶的品质和外销的情况,“每年由陵(水)、万(宁)、定(安)三属出口,产额约值六七千元。”

茶树生长缓慢,长到碗口粗最快也要100年,“树大盈抱”,也就是一个成年人环抱满怀的茶树,其年月之久长可想而知。

▲五指山脚下的海南大叶种古茶园。陈德新摄于2019年

采茶

海南岛的先民是如何找到古茶树和采摘茶青的?清末宣统《定安县志》对此有一番较为具体的描述——

每年清明节前后十天,采茶人会成群结队,甚至组成百余人的队伍进山找茶,白天采茶,晚上就睡在山里。他们以茶叶散发出来的清香之气,来判断它们的老嫩程度,继而决定是否前往采摘:如果是早间闻到香气,茶叶一般比较鲜嫩;午间闻香,茶叶则不老不嫩;申时(下午三点到五点)才闻到香气,那么茶叶已经偏老。

《定安县志》还介绍了当年该县四座分布野生古茶树的山头及所制茶叶的特点。

南闾岭(今屯昌南部的南吕岭),茶叶滋味清香甘甜,因此被称为“甜茶”,可与武夷山茶媲美,还能辟除瘴疠。

思河岭(今琼中黎族苗族自治县白马岭),茶叶滋味比南闾岭的还要甜。

水满峒(今五指山市五指山南麓水满乡),茶叶“气味香美,冠诸黎山,久已有名……今不能多得矣”。

▲五指山热带雨林深处一株“树大盈抱”的野生古茶树。清风摄

淳朴的水满黎家还给1816年上任的定安知县周祚熙送过水满茶。但到清末,水满茶已不能多得。可以想见,百年之间,五指山的野生古茶树资源呈锐减之势,原因不明。话说那位县令周祚熙,是个口碑不好的地方官,在任6年,巧立各种名目,强力催收租税,大修城堞楼阁,导致财政亏空,后来被调往广东顺德,死于任上。

定安产茶的第四座山头是龟岭(今定安县南部母瑞山一带),茶林在岭口的香林寺。但对龟岭之茶的品质和特点,没有任何文字记录,估计滋味一般。

在地图上标识出这四个点,不难发现,从母瑞山到南吕岭,再到白马岭和五指山,它们是连成一片的,且海拔高度逐渐上升,海拔越高者,茶叶的滋味越好。

土贡

将时光回放到明代,今天的人们借由各种府志、州志、县志,依稀可以看出野生古茶树在海南岛分布的情况。

按正德《琼台志》的记载,当时的琼山(今海口)、澄迈、临高、定安、文昌、会同和乐会(今琼海)、儋州(含今昌江的部分地区)、万州(今万宁、陵水)、崖州(今三亚、乐东)等10个州县,均有天然的野生茶树分布,其中出自“琼山、文昌者佳”,乡下老妇往往将茶叶与茱萸、芎、八角、茉莉花一起煮水,盛在钵中,晚上一边吹末,一边慢饮。其时,临高举人王佐有“藤钵晚茶吹榝末”的诗句描写了这一民俗场景。

海南岛的茶叶还是被送往明朝廷的“土贡”,此前和此后都不曾和不再。所谓“土贡”,是指地方进贡朝廷的土特产,不同于沉香、黄金这类高端贡品。

明初,海南10个产茶的州县,进贡的芽茶(也写作牙茶,即茶叶的芽心)为三百四十九斤八两、叶茶(一般为芽心以下的两叶)一百四十三斤八两;正德年间(1506年至1521年),芽茶增加一百四十三斤八两。这两个数字持续到万历年间(1573年至1620年),差不多是一百年不变,即芽茶四百九十三斤、叶茶一百四十三斤八两。茶价为每斤(十六两)白银二钱,几乎是三百年不变。

制茶

“当地野生的茶树混杂在其他灌木丛中,被灌木白色的花儿覆盖着,但还是引起了我们的注意。这种茶树出现在野生丛林中,足以说明它是本地原生的(indigenous)。当地人将其叶子采摘后晒干,带到集市出售,数量并不多,他们叫它‘黎茶’(Letea)。”(香便文《海南纪行》,辛世彪译注,漓江出版社,2012年)1882年,美国传教士香便文深入海南岛考察,在今白沙黎族自治县细水乡福门村一带,看到野生的茶树,并粗略了解了黎族人对它们的简单利用——晒成干叶,煮水饮用,或拿到墟市出售。

也就是说,140年前,海南岛上,至少是黎族地区还没有制茶工艺传入,那么,明代的那些“土贡”茶青是在哪里加工,制成可以冲泡的茶叶?则成了一个待解之谜。

那么,黎族地区什么时候才开始制茶?1928年,海南岛警备司令兼琼崖实业专员黄强(1887—1974)陪同法国传教士萨维纳进入黎族地区调查后,也撰就长文《五指山问黎记》,写到了他认识的一位茶商李树英:“李君为茶商,父在冯子材军中,得梅县幕客授以制茶方法,谓五指山多野茶,制出可获厚利,由是遂世其业,往来山中者有年。”

冯子材是在黄强出生那一年,即光绪十三年(1887年)奉命入琼平息匪患的,幕僚中有懂得制茶的梅州人,教会了李树英父亲制茶之法,此后李家以此为业,出入于五指山盛产野茶的地区,包括但不限于水满峒。

如果李树英所言不假、黄强所记无误,那么,五指山水满峒的黎族同胞掌握制茶工艺,最早是在19世纪末至20世纪初。

借鉴国内成功案例

唤醒海南古茶树

茶界老饕客往往愿意为古树茶买单,品鉴茶源地理背后的本味,形成对原产地茶叶的味觉记忆。能支撑他们对茶叶本味执着追求的,乃是茶树品类背后的“古茶树”资源。

▲2001年出版的《中华茶叶五千年》中收录的海南大叶种古茶树图片。陈德新翻拍

古茶树基因

决定产品图景

近年来,人们对古茶树的消费热情高涨,对于精致消费者,普洱只喝冰岛老寨头春单株古树茶,专业的消费者则涌向古老的茶山,寻觅古茶树,参观古茶园,购买古树茶。福建省武夷山九龙窠悬崖峭壁上,生长着六株树龄已接近四百年的“大红袍”母树,是武夷山最负盛名的稀世珍宝,终年被岩顶罅隙滴落的甘泉润泽,生长茂盛,产量却极少,自元代以来便成为皇室贡品,到清代已名满天下。

相传在明朝洪武年间,有一位叫丁显的秀才上京赶考,途经武夷山时因腹痛难忍倒在路旁,幸得天心永乐禅寺方丈发现将其救回寺中,用九龙窠采下的茶树叶泡了一碗茶给他喝下。丁显喝后痛病全消,随即赴京参加科考,高中状元。丁显不忘方丈恩情,回去报答方丈相救之恩后,带了茶叶进京欲献皇上。恰遇皇后得病,百医无措,丁显便取出那罐茶叶献上,皇后饮后身体渐渐康复,皇上龙颜大悦,赞许丁显知恩图报的品德,赐红袍一件,命状元亲自前往九龙窠披在茶树上以示龙恩,同时派人看管,采制茶叶专供皇家。从此,九龙窠这几株古茶树就有了“大红袍”的称号,所产的茶叶也被称为“大红袍”。

抛开“大红袍”的传说,耐人寻味的是它的味道。

20世纪60年代,福建省茶研所技术人员将九龙窠母树大红袍剪了几支引种在福安县的品种园,剪回来的大红袍长势不错,但茶研所一直没有开展深入研究。直到1983年11月,长期从事武夷岩茶名枞品种研究、被誉为武夷岩茶“大红袍之父”的陈德华将5株大红袍幼苗带回武夷山茶科所的御茶园中栽种,精心培育,开始对大红袍进行无性繁殖研究,并获得成功。1984年,经专家审评,认为陈德华团队无性繁殖的“大红袍”和九龙窠“大红袍”母本的品质不相上下,于是正式宣布大红袍培育成功,并在当年《福建日报》、中国新闻社、《文汇报》等媒体报道。后经过20年的种植推广,武夷山已有4万多亩“大红袍”茶园,年产量超过2000吨,让普罗大众也能喝到“大红袍”的真味。

经现代茶叶化学分析,通过无性繁殖的“大红袍”,氨基酸含量偏高,而老树(母树)则糖分含量高,越喝越甜。

至此,六株母树用自然赋予的生命,开枝散叶,成就了这一茶类的传奇,也让茶叶研发者看到古茶树的独特自然魅力和培育过后巨大的市场前景。

水满野生茶

海南古树茶的重要代表

古茶树包括野生型茶树、过渡型(半野生型)茶树和树龄在一百年以上的栽培型茶树。

好茶源于自然基因。回溯茶史,我国很多传统名茶都与野生茶树密不可分,如碧螺春、庐山云雾、六安瓜片、太平猴魁、武夷岩茶、峨眉茶、余姚仙茗、莫干黄芽等茗茶最初均有野茶采制。大多数传统名茶先是由古代贡茶开始扬名,而贡茶又多采自野生茶。

明代海南也有贡茶历史,对此正德《琼台志》和万历《琼州府志》均有记载。

五指山雨林深处的海南大叶种野生茶树嫩叶,尤其适宜制作红茶。1980年代初,国内的茶界泰斗曾对五指山南麓所产的水满红茶做过很高的评价。

1984年11月在厦门召开的全国茶树良种审定委员会第二次会议上,海南大叶种被认定为国家品种,编号为“华茶16号(GSCT16)”。

挖掘古茶树资源

重塑海南茶形象

反思海南茶产业,我们未能很好地利用海南大叶种古茶树这一自然禀赋,实在是一大遗憾。

众所周知,海南茶产业发端于20世纪50年代末期,多半引种云南、福建、湖南、浙江、安徽等地茶树种,本土野生古茶树海南大叶种未能得到充分的开发,造成五指山红茶、白沙绿茶两大海南茶公共品牌,市场定位模糊、品牌规模有限、竞争力不强、知名度不高等劣势,使得海南茶呈现产品同质化现象,行业处于相对无序竞争的状态。要跳出这一怪圈,必须挖掘、保护和研究海南本土古茶树资源,带动海南茶产业提质增效,让市场和消费者重新认识海南茶。

就目前国内古树茶市场来看,云南“雨林古茶坊”这一品牌呈现一枝独秀,占去了云南普洱茶产区市场的“半壁江山”,每个古树茶产品一上市都会引起市场震动,其在前端古树茶原料保障、品牌文化、产品包装、产品传播等方面都具有很强的借鉴意义。

因此,对于现阶段海南茶业的复兴,需要找到海南茶的自然基因密码,即保护与开发并重,寻找、发掘海南大叶种古树茶的市场价值,在茶青采摘、制作工艺、产品包装和市场推广上,可借鉴云南“雨林古茶坊”的经验,大力培育能研发海南大叶种古树茶产品的龙头企业,深入挖掘海南自然、人文、民族元素,如苏东坡、海瑞、黎苗文化、海南热带动植物等,穿越时空,去除茶产品同质化劣势,重塑海南茶形象,借助海南自贸港建设的东风,积极稳妥地开发海南大叶种古树茶,溢出更多市场价值,重振海南茶业。

重拾一杯茶

鹦哥岭有7个站点,护林员每周要在山上住三天两晚,之后每天结伴巡山。白沙黎族自治县南开乡高峰村护林站站长符诚勇几乎认得这片林区的每一条路,路上有哪些树,树下有哪些草,树上有哪些鸟。这是他们巡山的任务之一——记录行进路线,以及路上遇到的各类动植物。最近,他们又多了一项任务,就是记录林子里的古茶树。

在符诚勇的记忆中,他们这一代人没有上山采茶叶、制茶饮的习俗。刚进入护林站工作时,最难的就是阻止盗砍盗伐,林中有些木质藤本可做南药或制成手工艺品,曾是盗伐的主要目标之一。为此他们花了许多时间和精力去说服那些揣着砍刀的村民。如今,来了好几批专家、学者团队研究古茶树,古茶树的价值日益彰显。符诚勇认为,越是好东西,越要还给森林,不能让古茶树被无情挥斩。

古茶树究竟意味着什么?答案隐约萦绕在护林员符进忠心头,但他说不出。

老一辈村民曾上山采这些树叶,在阳光下晾晒后,在家堆放大约一个月,再用开水来冲泡。得到的茶饮久泡不涩,回味甘醇。这种手法有些接近如今制作白茶的工艺,当地人称之为凉茶。也有人将茶叶与其他叶子同煮,滤出琥珀色的茶水。不知因何缘故,无论哪种饮法都没有继承下来。

十几年前进山当护林员时,符进忠在林子里穿来绕去,茶树始终没有引起他的特别关注。茶叶好喝吗?他偷偷咬了一口将落的枯叶,好苦。

大约四五年前,陆陆续续来了一些团队。有人拉住符进忠,问他有没有见过古茶树。

“树干颜色很浅,上面长青苔和菌斑的那种,叶子大概有半个手掌那么大,不长大板根。”一通描述下来,符进忠恍然大悟:“这片林子里都是。”对方听到他的回答,嘴角咧得高高的。

这些古茶树的发现,能进一步丰富我国的野生茶树种群和分布情况;能在热带雨林连片生长的古茶树,更有在当地展开规模化培育的先天优势……符进忠才明白那漫山的古茶树有这么多好处。

父母的那杯茶,是不是很快就能延续下来了?翻过一大片橡胶林,看到山那头的古茶树,符进忠不禁想到这个问题。

如今,有关古茶树的研究还在不断推进,周围的村庄已经摩拳擦掌,如何抓住古茶树带来的经济效益,让乡亲们的钱袋子再鼓一些。

高峰护林站的护林员们默默听着来看茶树的人们你一言我一语,讨论古茶树要怎么种,怎么发展,默默加快了进山找茶树的步伐。

来源:白沙融媒---海南日报,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

云南,被誉为植物王国,是一片理想而神奇的净土。古茶树因寒风而沉睡,携暖阳而苏醒,被风霜占白,被雨露滋润。沉酣新茗,不知人间岁月。轻轻抿一口春茶,馋尽春天曼妙滋味。

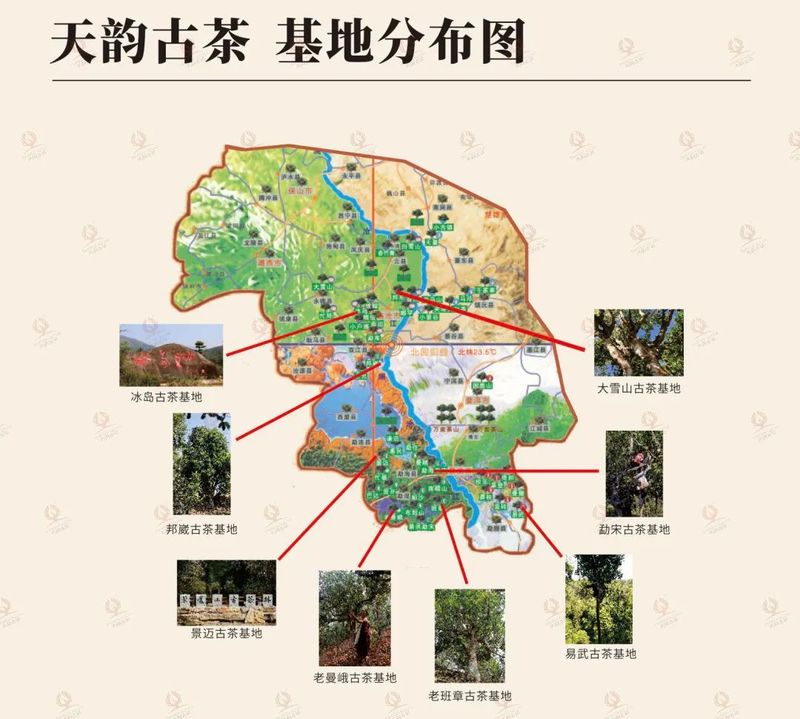

天韵古茶天韵古茶人本着对茶由衷热爱、不畏艰辛、努力深钻茶山, 踏遍澜沧江流域各个古茶山,只为寻求和制作一杯上好的原生态普洱茶,以澜沧江流域的西双版纳、普洱、临沧、保山四大普洱茶产区的原生态古树茶为核心,建立自己的古茶园基地和初制所,拥有稳固的资源基础和专业的制茶团队。

图片西双版纳茶区—基地

西双版纳是国际茶界公认的世界茶树原产地的中心地带、驰名中外的普洱茶的发祥地和茶马古道源头,位于西双版纳傣族自治州位于云南南部,古茶树分布在海拔760~2429米之间。

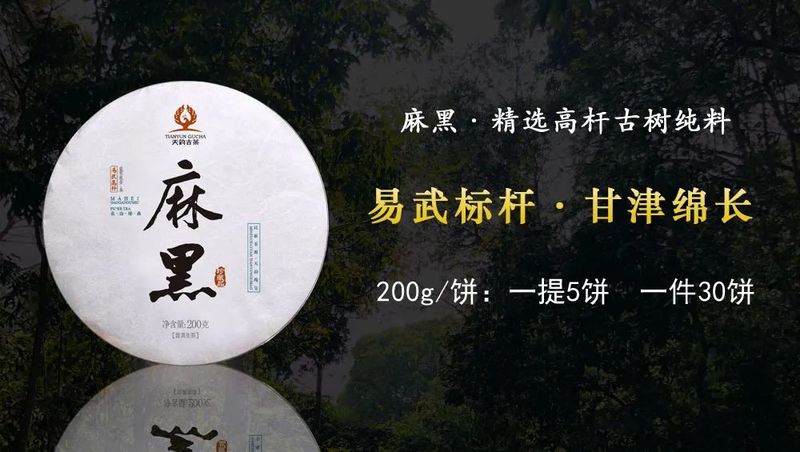

天门山、刮风寨、麻黑寨、弯弓、薄荷糖、百花箐、铜箐河、蟒蛇箐

老班章、新班章、老曼峨、班盆

倚邦、曼松、蛮砖桃子寨、革登值蚌

临沧是世界茶树的原生地,位于云南省西南部,最高海拔3504米,最低海拔450米,年均气温在15°C~19.5°C之间。

这里的茶园大多在温暖湿润、云雾缭绕的茶树原产地澜沧江两岸的深山密林中,远离污染源,是天然优质无公害茶,土层深,落叶层厚,土壤有机成分含量高,十分有利于茶园的生长,茶树资源非常丰富,生产出来的茶叶品质十分卓越。

冰岛老寨、地界、南迫、糯伍、坝歪、昔归忙麓山、葫芦谷、

特别金奖茶品:大雪山、茶王树(冰岛古树)

景迈山是位于中国云南省的西南边陲,在普洱市澜沧拉祜自治县惠民乡,东邻西双版纳勐海县,西邻缅甸,是西双版纳、普洱与缅甸的交界处。海拔1000~1700米,年降水量1800毫米。

这里群山环抱,山峦叠翠,山川秀美,南朗河(南腊河)和南门河在山谷中缓缓流淌。在这里夏无酷暑,冬无严寒,四季如春,雨量充沛,土壤肥沃,山花烂漫,果实累累,亚热带风光旖旎。

景迈、凤凰窝、邦崴

除了三大茶区外,云南省还有保山茶区、茶区内茶树种质资源丰富,被有关专家誉为“茶树品种资源宝库”。境内的高黎贡山至今还留存上万亩人工驯化栽培的古茶树群落,树龄据考证已逾千年。

保山市境内茶树品种资源丰富。据调查,在腾冲县古永、龙陵县镇安、昌宁县苟街、保山市瓦窑以及高黎贡山自然保护区有成片的古茶园和散生的野生茶树。

茶叶产品主要是红茶、绿茶两大类,其他少量加工成普洱茶、乌龙茶、花茶等。2011年,保山毛茶总产量31955.4吨,成品茶产量17549吨。全市茶园总面积达59.28万亩,无公害、绿色、有机茶园面积达24.49万亩。

高黎贡山、昌宁黄家寨、漭水古树

天韵古茶不断挖掘古树茶价値,完善企业的运营管理能力,以“高品质生态古树茶需求为导向, 渠道体系建设为依托, 价値服务为核心支撑”打造云南省品质型的特色茶叶企业。

天韵古茶人,爱茶敬茶,爱茶惜人、诚心勉励、追根溯源、誓制佳茗只做正宗原生态古树茶,为天下茶人茶友制作一杯滋味纯正、香飘四溢、韵味悠长的原生态古树珍品。