可可茶是什么茶?

可可茶=可可+茶?

它有什么健康功效?

可可茶(Camellia ptilophylla Chang)原名为南昆山毛叶茶,原始分布区在广东的龙门、从化、增城三县市交汇处的南昆山。可可茶茶树资源由植物分类学家张宏达教授发现,并在1981年根据曾沛先生采集提供的标本,发表了这个茶组植物新种,认为可可茶在系统分类上属于山茶科山茶属茶亚属茶组茶系,它和传统的栽培茶树有密切的亲缘关系,均同属于茶系的种。自20世纪80年代末,张宏达、叶创兴等研究团队对可可茶进行了跟踪研究,发现可可茶是我国特异的一种茶树资源,其生物碱组分由可可碱(Theobromine,TB)占主导,含量最高可达6.8%,约是传统茶树资源的18倍;儿茶素组分由没食子儿茶素没食子酸酯(Gallocatechin gallate,GCG)占主导,含量最高可达9.88%,约是传统茶树资源的7倍。可可茶具有一些健康功效,在整理前人研究成果的基础上,本文综述了可可茶及其优势化学成分TB与GCG健康功效的研究进展及主要作用机制,为可可茶资源的创新利用或相关功能产品的研制提供一定的参考。

长期以来,可可茶原产地百姓认为其具有消炎、助消化、预防感冒等作用,目前大量研究证实了可可茶在抗癌、降脂减肥、抗氧化和消炎等方面的功效。

可可茶优势化学成分的健康功效✦

相比传统茶类,可可茶有着突出的健康功效,这不仅与其茶多酚含量高有关,也与其独特的生物碱组成模式(TB为代表)和儿茶素组成模式(GCG为代表)有很大关系,现有研究均表明TB和GCG具有一定的保健功效。

TB的健康功效

大量研究表明,TB对心血管疾病、癌症、肥胖症、神经退行性疾病、牙科疾病、呼吸疾病和肾病等有积极干预与治疗作用。

GCG的健康功效

EGCG是传统茶树资源儿茶素的主要成分,而GCG是可可茶树资源儿茶素的主要成分,GCG在市场上的价格是EGCG的10~100倍。已有研究证实GCG具有多种生物活性,包括降血糖、抗氧化、抑菌消炎、抗脂和抗肿瘤,GCG在某些方面作用效果甚强于EGCG。

可可茶、TB与GCG的

保健功效的主要作用机制✦

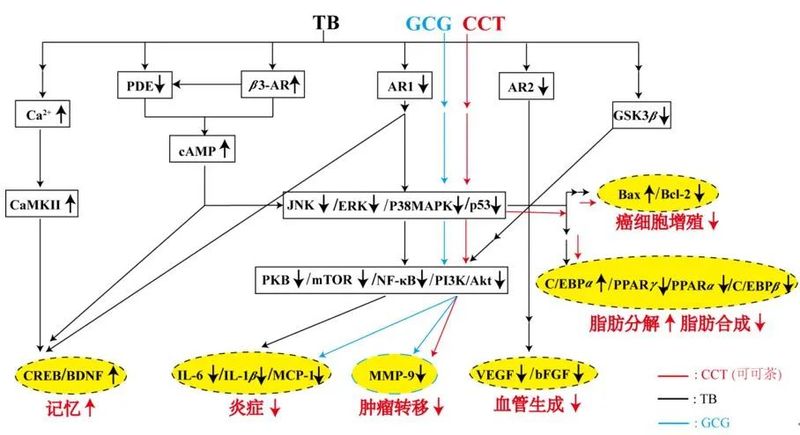

TB作为一种腺苷受体(AR1和AR2)拮抗剂,在抑制血管生成、抑制脂肪分化和增强记忆方面发挥重要作用。GCG下调cAMP浓度,抑制CREB磷酸化水平,进而减少MITF的表达,保护细胞免受异常黑色素生成的影响。TB和GCG的部分作用机理具有相似性,比如都可抑制JNK/ERK/P38MAPK途径及下游的PKB/mTOR/NF-κB信号通路,下调IL-6、IL-1β、MCP-1和MMP-9的表达,发挥抗炎和抗肿瘤作用,同样可可茶、TB和GCG部分作用机理也具有相似性。目前,可可茶、TB和GCG的保健功效研究还处在细胞和动物试验阶段,鲜有临床干预试验和流行病学调查,其功效机理的系统性研究还有待进一步拓展。

另外,TB与咖啡碱(CAF)的化学结构相似,因此它们的生理活性也有很大的相似性,吴命燕等综述报道,CAF对心血管疾病、癌症、神经疾病和呼吸疾病也有干预治疗作用。而TB具有CAF没有的生理功能是抗牙本质过敏性、修复牙釉质损伤作用。GCG是EGCG表型异构体,两者的生物利用度有差异,张梁等分析发现,小鼠体内的EGCG相对生物利用度明显高于大鼠,并通过推算EGCG在人体内的相对生物利用度并不低于小鼠。Xie等通过建立体外胃肠道消化模型试验,发现EGCG的降解明显大于GCG,说明GCG比EGCG的生物利用度还低。通过整理分析发现,目前可可茶的优势化学成分TB、GCG的健康功能相关研究较多,而可可茶的健康功效报道较少,主要体现在抗肿瘤、降脂和抗氧化抗炎3个方面,其他方面功效研究有待深入挖掘,因此TB和GCG的现有功效研究成果可以为可可茶尚未开展的功效试验提供理论依据,也为可可茶相关功能产品的研制提供一定的参考。

作者简介

吴文亮,男,博士后,湖南省农业科学院茶叶研究所工作,主要从事茶叶品质化学与营养健康方面研究。主持湖南省自然科学基金等项目3项,主要参加国家自然科学基金等项目5项,制定颁布茶叶相关标准等9项,获湖南农科院科技兴农奖1项,广西农科院科技进步二等奖1项,广西梧州市科技进步三等奖1项,植物新品种权申请3项,发表学术论文10余篇,参与编写出版著作1部。

来源:中国茶叶学会

如有侵权 请联系删除

我们一直在努力,就是为了得到您的关注~

前言:越来越多的人之所以喜欢喝六堡茶,是奔着它独特的养生功效而来。但之前,正式出版发行的关于六堡茶功效的研究专著几乎是空白。

近年来,越来越多学者和资深茶人开始对六堡茶的“茶船古道”,工艺传承与创新,以及六堡茶的功效等等展开一系列的深入挖掘和研究。

最近,首部针对六堡茶养生保健功效研究的专著《广西地理标志产品——六堡茶》正式出版发行!

该书由中国工商出版社组织编印,并由梧州市茶产业发展服务中心主任、梧州市六堡茶研究院院长马士成,梧州日报社、西江都市报编辑杨麦, 历经两年多的时间撰写和修订而成。

是六堡茶从业者与六堡茶爱好者不容错过的一本好书!

长按或扫二维码,立即抢购

该书分为五个章节,从传统中医药理论和现代医药学两个方面,分别对传统工艺和现代工艺六堡茶养生保健功效的形成机理进行分析论述。同时,还从茶叶生物化学的角度,分别对传统工艺和现代工艺六堡茶的内含物质构成及转化、茶叶香气类型、品质成分鉴定等方面进行系统化整理解构。

此外,该书还收录了关于六堡茶养生保健的传统古方和膳食菜单,是对现代医药学体系下六堡茶保健功效分析的有益补充,体现了“药食同源”传统理念的有机融合。

作者简介

马士成:梧州市茶产业发展服务中心主任、梧州市六堡茶研究院院长、博士,曾参与六堡茶标准体系建设,制订《黑茶:第四部分 六堡茶》国家标准一项及《六堡茶生产技术规程》等六项文本地方标准;曾主编或参与出版编著《六堡茶大观》《六堡茶韵》等书籍。

杨麦:梧州日报社、西江都市报编辑,2016年,曾对“茶船古道”进行全方位走访挖掘,完成了中国境内线路的整理和报道;2017年,对“茶船古道”在境外行销的历史线路进行全面挖掘整理,随后刊发的“茶船古道境外行”大型系列报道,引起社会各界的广泛关注并得到高度评价。

附:本书目录

第一章 六堡茶是什么

第一节 六堡茶的属性以及它在黑茶体系中的定位

第二节 六堡茶的历史

第三节 茶船古道

第二章 六堡茶怎样制作

第一节 六堡茶的工艺分类

第二节 六堡茶的加工制作流程

第三节 六堡茶的仓储陈化

第三章 如何饮六堡茶

第一节 中医药学对茶叶的认识

第二节 中医药学体系中的黑茶理论

第三节 六堡茶制法对功效的影响

第四节 各种体质特征的人群应分类饮用六堡茶

第五节 如何更合理地饮用六堡茶

第六节 六堡茶在中医药体系中的相忌事项

第四章 六堡茶功效的科学依据

第一节 茶叶内含物质的作用

第二节 现代医学对黑茶药用理论的研究

第三节 六堡茶内含物质变化的影响

第四节 六堡茶健康功效的现代医学分析

第五节 六堡茶药用功效的现代医学分析

第六节 六堡茶衍生产品的应用开发

第五章 结语

屠幼英简介:

屠幼英,博士,浙江大学茶学系教授,博士生导师。浙江省新世纪“151人才” 浙江省生物化学与分子生物学会副理事长,浙江省茶叶学会理事,吴觉农思想研究会理事。《茶叶》副主编;2007年获得教育部“包氏基金”赴美国高级访问学者奖学金。

本文摘自屠幼英教授主编《茶多酚十大养生功效》第八章:茶多酚与茶色素的护肝作用

茶多酚是茶叶发挥神奇功效的主要化合物,为植物次生代谢产物,有保护茶树抵御外来物质侵害或逆境下生长的作用,其含量之高为万物之首,它最能代表茶的本质。茶多酚的研究成果在植物学历史上令世人瞩目,不仅是因对其理化性质研究之深,更是因为对其功能的广泛和深入研究取得惊人的成果,不但刷新了1962年至今美国FDA近26年第一个植物药的历史,而且开发出多个药物和保健品,涉及到抗氧化提高免疫力、预防癌症、降脂减肥、预防心血管疾病等这些人类死亡率最高的疾病,为人类健康作出了巨大的贡献。

正确认识茶多酚对于人类健康的作用十分重要。2010年17号原卫生部和国家卫生计生委公告批准的新食品原料(新资源食品)名单中就含有表没食子儿茶素没食子酸酯(Epigallocatechin gallate EGCG)。每天用量≤300毫克(不包括婴幼儿食品),所以给茶多酚最主要的成分EGCG的使用指明了方向,即EGCG可以作为普通食品,而非茶多酚复合物为主体,另外安全用量普通人群每天为300毫克。

众所周知,肝脏是人体代谢系统中最为重要的器官,在人体生命活动中扮演着至关重要的角色。近年来,随着生活节奏的不断加快、生活压力的日益增加,人体免疫系统不堪重负,越来越多的肝脏疾病也接踵而来。饮食结构的改变使得人们罹患肝病的概率有增无减且通常致命。肝病大多数都伴随有肝纤维化,其中 25-40%最终发展为肝硬化甚至肝癌,所以对肝脏的保护也逐渐被人们关注。安全性和有效性成为新药研发的两大重要准则。明代李中梓在《雷公炮制药性解》中写到,茶可入心,肝,肺,胃五经,《本草纲目》指出饮茶能“平肝、胆、三焦、包络相火”,对于一些肝病患者来说,常喝茶对病情是有益处的。

第一节、茶多酚与茶色素对酒精性肝病的作用

一、酒精性肝病的发病原因

长久以来酗酒、慢性乙醇中毒是全球最严重的社会问题之一, 很多急慢性疾病和精神行为障碍等健康问题都与之有关。酒精毒性作用可累及全身各主要器官,对肝脏影响尤大,在西方国家80%肝硬化发生的原因是酒精中毒。

在美国每年死于与饮酒相关的疾病多于10万人,由此造成的相关经济损失上千亿美元。同样在我国,饮酒造成的健康和社会相关问题也渐趋严重长期大量饮酒,特别是高度酒对人体的消化、神经及循环系统有着严重的危害,尤其是对肝脏的直接毒害作用更大,过量的酒精可破坏肝细胞,产生不同发展进程的病变,如酒精性脂肪肝,酒精性肝炎到酒精性肝纤维化和酒精性肝硬变等,1967年Di Luzio首先提出饮酒后产生的自由基导致的肝细胞脂质过氧化是引起脂肪肝的原因之一[1]。

目前对慢性酒精性肝病发病机制主要涉及乙醇的直接毒性、乙醛的化学性损伤、氧应激和脂质过氧化、线粒体损伤、内毒素、炎症介质、细胞因子和遗传等多个方面。临床上长把丙氨酸氨基转移酶(Alanine aminotransferase, ALT)、谷草转氨酶(Aspartate transaminase, AST)作为反映肝细胞受损程度的重要指标,血清中AST和ALT活性的升高在一定程度上反映了肝细胞损害的程度。而肝细胞中AST大约有80%存在于线粒体中,线粒体是细胞内重要的膜性细胞器,线粒体膜结构的异常与细胞功能损伤相关联。

而肿瘤坏死因子-α(Tumor necrosis factor-α, TNF-α)浓度与肝损伤的生化指标AST和ALT、炎症细胞的浸润呈正相关。目前主要运用TNF-α抑制剂降低TNF-α水平防治和减轻酒精性肝损伤。

肠源性内毒素血症与肝病的关系日益受到重视。研究发现各种急、慢性肝病包括病毒性肝炎、自身免疫性肝病包括乙醇性肝病及其终末期的肝硬化患者内毒素血症发生率明显升高。

另外,氧化应激及脂质过氧化致肝脏损伤中起到重要作用,抑制哺乳动物的转录因子NF-kB的活化,进而下调环氧酶-2(Cyclooxygenase-2, COX-2)的表达,减弱COX-2所导致的过度炎症反应,可以切断恶性循环通路。

二、茶多酚对酒精性肝病的作用

肝脏是体内酒精代谢的主要场所, 少量的酒精在肝细胞浆的乙醇脱氢酶作用下经双电子还原为乙醛,乙醛的化学性质非常活泼,它可干扰蛋白质分子(尤其是酶)的修饰与激活。乙醇还可经复杂的单电子链式反应还原为羟乙基,继而攻击膜上的多不饱和脂肪酸而引起膜脂质过氧化。茶多酚作为抗氧化剂,既可抑制乙醇氧化为乙醛,也可清除机体内由乙醇介导的氧化应激产生的自由基, 这可缓解酒精性肝病患者的病症,具有护肝作用。

过量酒精可诱导肠壁对内毒素的渗透性增加、致相关菌丛增加和清除内毒素的能力降低,被认为在乙醇性肝损伤中乙醇诱导内毒素升高的主要原因。研究表明,茶多酚在早期乙醇性肝损伤中具有降低内毒素血症发生,对乙醇性肝损伤可能起到一定的保护作用[2]。

茶多酚对酒精性肝病病程中TNF-α和肝细胞病变有一定的影响,茶多酚可以减少TNF-α的合成和释放,这为茶多酚在酒精性肝病发病的早期阶段具有预防性的应用或者将其用作抗炎治疗的辅助剂,减轻肝脏的病损程度提供一定的理论依据。更有研究表明,茶多酚对AST/ALT的比值小于2,这说明茶多酚对线粒体有保护作用进而具有护肝作用[3]。

第二节、茶多酚与茶色素对肝硬化的作用

肝硬化是一种常见的肝纤维化发展至严重阶段的慢性肝病。乙肝病毒感染后,机体存在免疫调节缺陷,病毒抑制细胞免疫活性,使细胞免疫功能降低,当T细胞活性低下时,病程持续恶化发展。1996年至1997年,贵阳市第一人民医院收治的28例肝硬化患者,2次/日服用,250 mg/次口服,一个月的疗程茶色素治疗。

结果显示,茶色素可抑制脂质过氧化反应,保护肝细胞,提高淋巴细胞和红细胞中超氧化物歧化酶(Superoxide Dismutase, SOD)活性,增强T细胞转化和自然杀伤细胞(Natural killer cell, NK)活性。一疗程后血液中分化簇3(Cluster of differentiation 3, CD3)、分化簇4(Cluster of differentiation 4, CD4)、CD4/分化簇8(Cluster of differentiation 8, CD8)比值增加,CD8降低,这表明茶色素具有增强机体及肝炎性硬化的细胞免疫力功能有增强作用,认为茶色素可作为该病的免疫调节辅助用药[4]。

另外,在西安医科大学第一临床医学院对100例肝硬化患者进行临床试验,肝硬化患者由于严重肝纤维化,肝脏微循环障碍,加之晚期合并交感神经兴奋及有效循环血容量不足,使肝脏循环障碍进一步加重。研究表明,服用茶色素后反应肝纤维化程度增强的指标,血清Ⅱ型前胶原(PCⅡ)含量和肝功能损害的指标透明质酸(Hyaluronic acid, HA)的浓度下降,说明茶色素具有阻断肝纤维化形成的作用,可抑制肝纤维化的合成,并且肝功能越好者效果越明显。

第三节、茶多酚与茶色素对脂肪肝的作用

正常肝的脂肪含量为湿重的5%,各种原因引起肝细胞内脂肪存积而超过正常限度时称为脂肪肝,其脂肪含量可达40-50%。目前一般认为 脂肪肝发病主要由于甘油三酯的合成与分泌不平衡,甘油三酯合成酶的活性增强,有乙酰辅酶A在肝内合成的未脂化脂肪酸增加,被微粒体氧化的未脂化脂肪酸减少等原因所造成。少数脂肪肝患者ALT升高,说明肝细胞受损, 肝功能障碍。所有患者,皆有血脂代谢紊乱,尤其三酰甘油异常者显著特征。部分患者血液粘稠度亦升高,微循环障碍明显,这也是促成脂肪肝的因素之一。当人体血脂水平增高,超出肝脏对其代谢分解和解毒利用水平时,多余的血脂成分就会在肝中滞留,形成脂肪沉积,最终导致脂肪肝。

茶色素在治疗脂肪肝中能有效的调节机体免疫功能, 改善整个机体症状, 尤其是对脂肪的代谢,调整血脂水平及血液粘滞度, 改善肝功能,减轻了临床症状。根据对38例脂肪肝临床病人的疗效观察, 茶色素对脂肪肝疗效确切[5]。1995年12月至1997年6月,临沂市中医医院用茶色素治疗脂肪肝患者100例, 对照的56例服用东宝肝泰,临床总有效率茶色素组为68%,显著高于东宝肝泰组的45%, 且茶色素对肝功障碍谷丙转氨酶异常者明显改善,

另外血糖、血粘度、血脂等指标皆有明显改善,未发现不良反应[6]。第二临床学院茶色素临床研究中心也对26例脂肪肝患者进行临床治疗,结果显示, 26例经茶色素治疗的脂肪肝患者总有效率为77%, 明显优于东宝肝泰治疗组61.6%[7]。这可能是因为,茶色素不仅具有明显降血脂作用,使三酸甘油脂、低密度脂蛋白、胆固醇明显降低,提高高密度脂蛋白,清除肝内过多堆积的脂肪酸外,还能够降低血液粘滞度、改善微循环、抑制脂质过氧化、清除自由基,有利于损伤肝细胞的修复与再生,降低转氨酶,使肝功得以恢复。

1998年在大庆市第二医院应用茶色素治疗1000例脂肪肝病人也收到了满意的疗效, 总有效率为91.1%。甘油三醋、胆固醇、治疗前后对比有明显的差异, 治疗后下降明显。后血液流变性较疗前明显改善[8]。

另有研究表明,茶色素治疗脂肪肝的最佳剂量为每日两次,早服250 mg,晚睡前30 min服375 mg,用药后有助于药物在肝内和低密度脂肪蛋白胆固醇争夺受体,利于肝内脂肪的清除。

上述临床试验证明,茶色素不仅可以治疗心脑血管疾病,也可作为治疗脂肪肝改善血液流变性的药物。茶色素有明显的抗凝、促纤溶、防止血小板粘附和聚积作用, 能显著降低甘油三酯、胆固醇、其机理是从微观流变学角度改善的流变性,改善红细胞的变形性,调整红细胞聚集性及血小板粘附性,从而降低血浆粘度、全血粘度、改善微循环,保障血液和氧的供应,提高机体整体免疫力和组织代谢水平,达到治疗疾病的目的。

脂肪肝是由于肝脏本身及肝外原因引起的过量脂肪在肝内待久积聚所致的疾病,是一个常见的临床征象。茶多酚及茶色素是植物中提取的天然物质,无毒,且无任何副作用的一种治疗脂肪肝的有效药物。

第四节、茶多酚与茶色素的其他护肝作用

茶多酚与茶色素的抗肝癌作用机理研究较多,见第五章。此外,在研究绿茶提取物对大鼠经受微波照射肝脏抗氧化防御系统基因表达和氧化损伤的影响时,绿茶提取物的抗氧化体系可迅速缓解大鼠由微波辐射造成的肝中各种酶的损伤。

茶色素对病毒入侵与自由基参与和机体免疫功能下降等引起的病毒性肝炎也有效果,茶色素具有清除自由基,保护细胞免受损害,增强人体免疫功能的作用,从而达到治疗病毒性肝炎的目的。茶色素还能促进乙型肝炎病毒(Hepatitis B virus, HBV)血清标志物转化,诱导干扰素的产生,能降低乙肝病毒血清复制指标。

茶色素对化学性中毒性肝损害也有保护作用。化学毒物经肝微粒体细胞色素P-450代谢激活为有毒代谢物引起急性肝损害、肝脏代谢紊乱、肝细胞膜功能发生改变。结果表明,茶色素对这些毒物造成的肝损伤均有保护作用,表现在谷丙转氨酶明显下降,肝内三酰甘油蓄积减少,肝组织病理学显微检查显示肝细胞坏死明显减轻。这种保护作用显然不是通过单一途径实现的。

茶多酚也能明显拮抗多种肝毒物引起的血清ALT和肝脏甘油三酯升高,显著减轻肝坏死病变。减少肝脏线粒体中的自由基,对脂质过氧化起到较强抑制作用。茶多酚还对·OH诱导的小鼠肝细胞膜丙二醛的生成有明显的抑制作用,且有剂量依赖性,并使阿霉素在肝细胞内蓄积明显增加。对重复高正加速度(+Gz)作用造成的肝肾功能损害,茶多酚也具有明显的保护作用。能够显著抑制动物肝脏过氧化脂质的形成,这可能是茶多酚保肝作用机制之一。

肝脏缺血再灌注损伤(Hepatic ischemia reperfusion injury, HIRI),是引起术后原发性移植物无功能、导致肝移植失败的重要原因。因此如何减轻HIRI是目前肝脏外科特别是移植外科急需解决的棘手问题。大量研究表明自由基、脂质过氧化对肝细胞的损伤是HIRI发生的重要原因。肝缺血时,无氧代谢产物聚集,再灌注时,氧分子进入缺血组织,发生超氧化物阴离子自由基反应,使自由基产生过多和抗氧化系统受损,导致脂质过氧化反应,造成肝细胞肿胀、变性、坏死,构成缺血再灌注损伤。检测丙二醛(Malondialdehyde, MDA)可判断是否发生脂质过氧化反应的主要方法。

研究显示,茶多酚处理组MDA含量降低,且肝组织抗氧化酶谷胱甘肽过氧化物酶(Glutathione peroxidase, GSH-Px)活力和血浆ALT含量也更接近正常对照组;同时,肝组织病理观察也表明茶多酚干预后的肝组织无明显损伤,从而证明茶多酚对HIRI具有保护作用。推测茶多酚对HIRI的保护作用机制可能通过直接清除活性氧自由基、抑制脂质过氧化反应,与诱导氧化的过渡金属离子络合等。

总之,茶多酚一定程度上能抑制肝脏缺血再灌注所致的肝组织损伤,拮抗脂质过氧化反应,从而对HIRI具有保护作用。因此,临床预防性应用茶多酚有望减轻HIRI[9]。

注:信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除