近年来,市售茶饮料高举“健康牌”,称其含有茶多酚、维生素和多种矿物质等营养成分,已然成为饮料市场的“主角”之一。然而通过走访市场调查发现,不少茶饮料名目混乱,外包装标注有误导消费者的嫌疑。

专家提醒消费者在选购时应仔细阅读产品标签,辨别茶饮料类型。

茶饮料分类

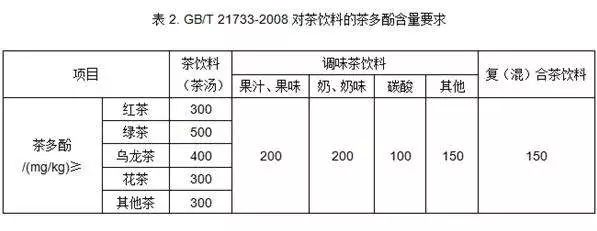

根据茶饮料同家标准(GB/T 21733-2008)的规定,茶饮料按产品风味分为茶饮料(茶汤)、调味茶饮料、复(混)合茶饮料及茶浓缩液四类。茶饮料(茶汤)分为红茶饮料、绿茶饮料、乌龙茶饮料、花茶饮料及其他茶饮料。调味茶饮料分为果汁茶饮料、果昧茶饮料、奶茶饮料、奶味茶饮料、碳酸茶饮料及其他调味茶饮料。

1.茶饮料(茶汤)

茶饮料(茶汤)(tea beverage)是以茶叶的水提取液或其浓缩液、茶粉等为原料,经加工制成的,保持原茶汁应有风味的液体饮料,可添加少量的食糖和(或)甜昧剂。产品中茶多酚含量≧300 mg/kg,咖啡因含量≧40 mg/kg。

2.调味茶饮料

调味茶饮料(flavored tea beverage)是以茶叶的水提取液或其浓缩液、茶粉等为原料,加入果汁(或食用果味香精)或乳(或乳制品)或二氧化碳、食糖和(或)甜味剂、食用酸味剂、香精等调制而成的液体饮料。包括果汁茶饮料、果味茶饮料、奶茶饮料、奶味茶饮料、碳酸茶饮料及其他调味茶饮料。

3.复(混)合茶饮料

复(混)合茶饮料(blended tea beverage)是以茶叶和植(谷)物的水提取液或其浓缩液、干燥粉为原料,加工制成的,具有茶与植(谷)物混合风味的液体饮料。产品中茶多酚含量≥150 mg/kg,咖啡因含量≥325 mg/kg。

4.茶浓缩液

茶浓缩液(concentrated tea beverage)采用物理方法从茶叶水提取液中除去一定比例的水分经加工制成,加水复原后具有原茶汁应有风味的液态制品。产品按标签标注的稀释倍数稀释后其中的茶多酚和咖啡因含量应符合同类产品的规定。

茶饮料的几大真相

真相一 茶饮料里没含多少茶

在仔细阅读一些茶饮料产品的配料表发现,市面上不少茶饮料其实是一种只能称之为“调味茶饮料”的产品,相比部分产品未标注茶多酚含量的茶饮料,这种标法有误导消费者的嫌疑,而且相比茶汤饮料,市售“调味茶饮料”产品占多数。茶多酚含量若不达标,则只能被归为“调味茶饮料”。对于添加特殊果汁的茶饮料,因口味原因原果汁含量无法达到5%要求时,可归属于果味茶饮料,并可在标签上标示果汁含量。

目前出现在各超市货架上的茶饮料主要有康师傅、统一、王老吉、三得利、雀巢、达利园等多个品牌,多采用玻璃瓶、PET塑料瓶等包装形式。大部分产品都在标签上标注了茶多酚含量,但有几款产品未标注。除了未标注茶多酚含量的情况外,一些产品标注的是茶叶含量,如统一的一款产品标注的是“茶叶添加量≥3.5克/升”。

目前市场上茶饮料制作工艺大致分为两类:一类是茶叶自然抽出工艺,尽可能多地提取出茶叶中的茶多酚、维生素等有益健康的营养素。这还算是好一点的,但是茶叶的品质大家自己把握。市面上两款主打“原叶”、“100%茶叶”概念的产品茶多酚含量均低于国标,只能将其归类为调味茶饮料,其他品牌的茶饮料更不必多说。而另一类呢,生产厂家为了降低成本使利润最大化,使用茶渣、茶粉或浓缩液来加入香精色素进行简单的勾兑,茶叶的成分已经少得可怜。更有甚者,一些小厂家生产的产品甚至连一点茶叶成分都没有,完全是香精香料勾兑出来的。

据悉,我国《预包装食品标签通则》及茶饮料国标对这种打“擦边球”的行为没有相关规定,因此,企业在标签上的标注也显得较为随意。

真相二 有些茶饮料热量高过可乐

很多正在减肥的朋友在挑选饮料时,会有意避开碳酸饮料和果汁,选择听起来很健康的茶饮料。但现实是,很多茶饮料的热量已经高过了能量饮料,甚至比减肥天敌可乐的热量还高!下图左边是现在市面上很畅销的某同学系列茶饮料,右边是可口可乐,大家可比对营养成分表。

再说一款市面上很经典的饮料——冰红茶,每100ml碳水化合物含量为9.2g,每瓶500ml就是46g,一瓶下去等于多吃了1.7碗饭。有调查称,饮用者在摄取足够能量的条件下,若仍每日饮用一瓶这样的饮料,一年后至少增重4-9公斤,正减肥的朋友可要当心!

真相三 喝茶还是喝添加剂

还是拿上图左边某同学系列茶饮料的配料表举例,它的配料表中显示的添加剂至少就有六种,其实这也是众多茶饮料的“标配”,主要分为甜味剂(如甜菊糖、安赛蜜、果葡糖浆等),酸味剂(柠檬酸、苹果酸、柠檬酸钠等),稳定剂(六偏磷酸钠、抗坏血酸钠等)。业内人士指出,这些添加剂主要用于保鲜、防腐,使液体色泽亮丽,所以这些茶饮料的保质期才能达到12个月。但因为有些添加剂本身带有苦涩味,在配方时生产商往往会加入大量的糖分调节口味。

茶饮料的科学选购

我国茶饮料市场自1993年起步,2001年开始进入快速发展期。伴随着人们快节奏的生活方式,红茶、绿茶、茉莉花茶等各种口感、方便快捷的茶饮料,纷纷受到了消费者的追捧。然而,当下对于众多注重养生的消费者来说,选购茶饮料不再那么随性,而是加入了健康因素。

中国营养学会原副理事长赵法伋表示,茶多酚是茶叶中多酚类物质的总称,占茶叶干物质的15%至30%,主要包括黄烷醇类、花色苷类、黄酮类、黄酮醇类、酚酸类等物质,是茶叶中具有保健功能的主要成分之一。茶多酚等活性物质具有解毒和抗辐射的作用,能有效地阻止放射性物质侵入人体,清除体内过剩的自由基;通过提高人体免疫球蛋白总量并使其维持在高水平,刺激抗体活性的变化,从而提高总体免疫能力和自身调理功能;具有调节血脂、抑制动脉粥样硬化的作用,以及降低血清胆固醇和甘油三酯、提升高密度脂蛋白水平的作用;对重金属有吸附作用,能与重金属形成络合物以减轻重金属对人体产生的毒害作用。

尽管茶多酚具有重要功能,但目前中国茶饮料市场的一个突出特点是,饮料消费群体年龄偏小,以青少年为主,他们更加注重口感而非健康。不过赵法伋认为,随着消费升级,我国消费者很快也会把对口味的重视转移到健康上,届时,茶多酚含量将是消费者挑选茶饮料的重要指标。

专家提醒消费者,选购茶饮料时最好购买知名品牌的产品,合格茶饮料的茶汤应均匀适中,液体透明,不结块,不分层,无发黑现象,不应有沉淀物,口感应为原茶味,滋味甜醇适度,带有纯正茶香味,无杂异气味。

消费者可根据标签标注类型选购自己所喜欢的产品,尽量选择低糖产品,淡茶型饮料应标明“淡茶型”,果汁茶饮料应标明果汁含量,奶味茶饮料应标明蛋白质含量。

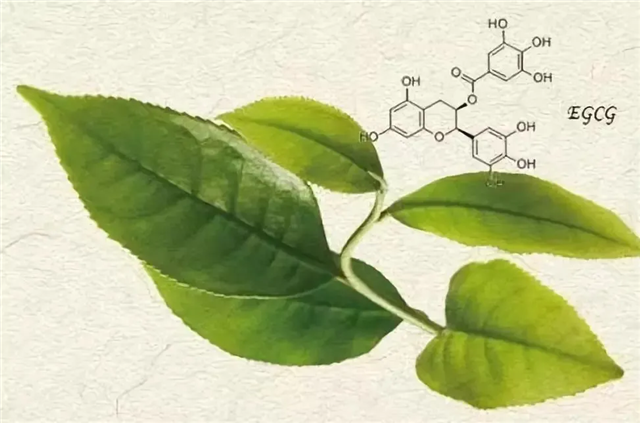

茶多酚亦称“茶单宁”“茶鞣质”,是一类多元酚的混合物,可以从低档茶、夏秋茶、茶片、茶末和修剪枝等原料中提取获得,是能够提升茶叶附加值和延伸茶产业链的茶叶深加工产品。茶多酚属于天然的抗氧化剂和保鲜剂,1991年茶多酚被列为食品添加剂中的抗氧化剂,随后表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)也被列为新资源食品,为茶多酚在食品领域的应用提供了法规依据。此外,茶多酚还具有抗氧化、抗癌、抑菌、降脂、降压、抗辐射、防龋齿、除臭等保健功效。

茶树鲜叶中茶多酚的含量一般为18%~36%,不同纯度的茶多酚提取物颜色略有差异,纯度为20%~30%的茶多酚为棕褐色,40%~50%的茶多酚为棕绿色,纯度更高的茶多酚为淡黄色或白色。市场上常见的茶多酚产品含量规格有98%、90%、70%、50%和40%等,其中98%茶多酚中儿茶素含量一般高于75%,且EGCG 含量高于45%。此外,还有纯度达到90%以上的儿茶素类单体提取物。

我国作为世界上最大的产茶国,茶多酚年产量约9000 t,主要用于出口。我国现有的茶多酚生产企业近50家,主要分布于长三角、四川和湖南等地,产品主要以原料和食品添加剂方式用于食品、保健品和日化品等行业。茶多酚可用于油脂、肉制品、果蔬类、水产品、糕点、饮料等食品领域,已获得食品行业的广泛关注。

一、茶多酚的结构与性质

茶多酚中的生化成分主要包括儿茶素、黄酮和黄酮醇、花青素和花白素、酚酸和缩酚酸等4类,这4类化合物均有多酚羟基结构,其中儿茶素是茶多酚的主体成分,约占茶多酚总量的70%,活性也最强。其次是黄酮和黄酮苷类,占茶叶干重的3%~4%。茶树中的花青素含量较低,约占干重的0.01%,紫芽茶中可以达到0.5%~1.0%,花白素占茶叶干重的2%~3%。酚酸和缩酚酸类占茶叶干重的1%~2%,活性相对较弱。

儿茶素分子结构图

注:R1=H,R2=H,表儿茶素;R1=OH,R2=H,表没食子儿茶素;R1=H,R2=X,表儿茶素没食子酸酯;R1=OH,R2=X,表没食子儿茶素没食子酸酯。

二、茶多酚的应用特性

茶多酚是一种天然的抗氧化剂、保鲜剂和食品添加剂,可替代丁基羟基茴香醚(BHA)、没食子酸丙酯(PG)和丁基化羟基甲苯等人工合成的抗氧化剂,用于油脂、肉制品、水产品、饮料等食品中。

茶多酚作为抗氧化剂应用效果比食用动物油脂中的抗氧化剂BHA、2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚(BHT)和叔丁基对苯二酚(TBHQ)高2~3 倍,但是茶多酚的脂溶性差。如果将茶多酚进行改性,制备成酯化、甲基化或者乙酰化的茶多酚,既能增强抗氧化和抑菌活性,又可增加其在油脂中的溶解性。

茶多酚也可以添加到材料中应用于日常生活。添加茶多酚的聚氨酯材料,具有良好的抗菌性;茶多酚可以修饰石墨烯制成高分子材料,能够提高石墨烯的拉伸强度和热稳定性;将茶多酚制成纳米级小分子,或与金属、蛋白等材料复合制成纳米材料,表现出较强的抗氧化和抗癌活性。

三、茶多酚在粮食制品中的应用

在日本,含茶多酚的面条、馒头、糖果等食品已经普及,含茶多酚的口香糖、巧克力等食品也比较受欢迎。

茶多酚作为食品抗氧化剂,目前已有研究将茶多酚用于粮食制品中,糖果、饼干、蛋糕、月饼、方便面、奶粉、大米淀粉等产品中加入茶多酚可以抑制细菌生长,起到延长货架期的效果。脂溶性茶多酚能大大提高金华酥饼的货架期,研究表明,添加量为0.5 g/kg的茶多酚处理的金华酥饼,在40 ℃、70%湿度的环境条件下货架期由14 d 延长至64 d,推测在20 ℃、70%湿度的环境条件下货架期可由56 d延长至256 d。

茶多酚添加到淀粉、面团、糕点等粮食制品中也能改善其性质。研究表明,面团中添加1%茶多酚能增加面团的拉伸面积和比例,提高面筋含量和面团制品的咀嚼度,并且能提高面粉的抗氧化性。茶多酚添加到米粉和淀粉中可提高其热力学稳定性和冻融稳定性,使淀粉具有缓慢消化特性。茶多酚用于酱菜中也能降低酱菜中的亚硝酸盐含量,是一种新型的食品。

四、茶多酚在饮品中的应用

茶多酚添加到饮料中,对饮料品质的稳定性和延长保质期有较好的效果。茶多酚添加到苹果汁、橙汁、荔枝汁、梨汁、柠檬汁等果汁饮料中,对饮料中的大肠杆菌、酵母菌和金黄色葡萄球菌均有显著的抑制作用,从而将保鲜期延长7~10 d,且效果优于山梨酸钾。茶多酚添加到豆奶和汽水等饮料中能抑制维生素A、维生素C 等多种维生素的降解破坏,保留饮料的营养成分;茶多酚添加到可乐、啤酒、白酒等产品中可开发具有抗氧化等功能的饮品。茶多酚添加到各种乳制品中,既可消除异臭,又可防止乳制品中油脂类物质的氧化,还可明显地改善乳制品的风味特征,提高产品质量和营养价值。

五、茶多酚在肉制品保鲜中的应用

肉制品中的致病菌主要是假单孢杆菌、葡萄球菌、沙门氏菌和肠杆菌等,茶多酚的抑菌效果比较好,儿茶素可以通过抗氧化和抑制细菌等微生物增殖2个方面改善肉制品的颜色,延缓氧化过程,从而达到保鲜效果。因此,茶多酚用于肉制品保鲜具有较好的效果。

茶多酚对低温冷藏条件下的冷鲜肉有较好的保鲜效果,生鲜猪肉、牛肉和羊肉等肉制品中添加0.1%~0.5%的茶多酚可以保持肉的品质,减缓微生物、挥发性盐基氮的增长速度和脂质氧化,茶多酚的抗氧化和抑菌作用能降低胺类物质的增速,延长冷鲜肉的货架期;添加0.1%茶多酚可以延长盐水鸭的保质期至60 d。

茶多酚不仅可以作为保鲜剂直接应用,还可以添加到包装辅助材料中,研究表明,添加10%茶多酚制成的复合垫片作为冷鲜肉的运输和贮藏材料,能抑制细菌生长,降低脂肪氧化,延缓鲜肉的腐败,可将保质期由3 d延长至5 d。

茶多酚对腊肉、香肠等再加工肉制品也有较好的保鲜和护色效果,茶多酚还可以阻止香肠、罐头和腊肉等肉制品中亚硝胺的形成。腊肉中添加0.1%的茶多酚能抑制酸价和过氧化值,肉色呈玫瑰红色,而对照组呈黄色,对腊肉的保鲜效果好。香肠中添加0.03%的茶多酚对香肠的菌落总数、乳酸菌数、pH值,以及色泽和感官品质等方面具有较好的改善效果,茶多酚对乳化肠的护色效果优于亚硝酸钠和异抗坏血酸钠。此外,茶多酚与乳酸菌、乳酸链球菌素、辣椒素、维生素C、维生素E、壳聚糖等其他天然抗氧化剂复配,具有更好的保鲜效果。

六、茶多酚在水产品保鲜中的应用

茶多酚能显著提高白鲢鱼、鲈鱼、草鱼、鲶鱼、鲫鱼、罗非鱼、鲑鱼、带鱼等的贮藏品质,且能有效去除鱼腥味,延长货架期。0.2%的茶多酚涂抹或喷淋白鲢鱼能降低贮藏过程中菌落总数,挥发性盐基氮含量、pH值和硫代巴比妥酸值优于对照,且货架期可以延长至35 d 以上。此外,茶多酚与壳聚糖和溶菌酶等复合处理对延长保鲜期效果更佳。0.6%的茶多酚加入带鱼段中,冷藏10 d仍能达到二级鲜度,延长了3 d货架期。0.1%的茶多酚浸泡鲫鱼,20 d的贮藏品质与对照贮藏10 d的效果相同。

茶多酚对海产品运输和销售过程中的保鲜,也具有较好的效果。研究表明,6 g/L 的茶多酚处理金枪鱼,贮藏条件为-18 ℃时,一级鲜度指标可延长至30 d,比对照组的二级鲜度货架期延长15 d以上。茶多酚对大黄鱼和三文鱼的保鲜效果也较好,能显著降低菌落总数和细菌种类。茶多酚与壳聚糖、溶菌酶的复合保鲜剂可以将牡蛎的货架期延长近1 倍;茶多酚与聚乳酸、乙基纤维素、ε-聚赖氨酸盐为原料制成的微胶囊,对美国红鱼鱼片具有较好的保鲜效果,抑菌效果显著,脂肪氧化和蛋白质分解速率减缓,可延长3~5 d的货架期。

七、茶多酚在果蔬保鲜中的应用

茶多酚作为一种天然保鲜剂,可以降低贮藏时期果蔬的呼吸作用,降低环境中的氧气和果实中乙烯合成,从而延长保质期。

研究表明,通过喷洒、涂膜、浸泡茶多酚溶液等方式处理香菇、杏鲍菇、青椒、圣女果、苹果、梨、冬枣、猕猴桃等果蔬食品,可减弱其呼吸强度,抑制果蔬表面细菌繁殖,降低氧化速率,达到保鲜效果,其中以浸泡液中含茶多酚0.3%~2.0%的处理效果较好。茶多酚处理猕猴桃能有效降低淀粉酶和果胶酶活性,保护猕猴桃中的维生素C。茶多酚作为藤菜鲜果的稳定剂,添加0.02%即可保持鲜果的紫红色和光泽,且对光和热的稳定性好,光泽保持可从10 d增加至25 d以上。应用于蟠桃的保鲜时,喷洒液中茶多酚的最佳含量为3.8%。

茶多酚可以通过抑制呼吸作用、抑制微生物的侵染和较好的抗氧化效果来减缓果蔬维生素C的氧化速率。研究表明,茶多酚处理的黄瓜、香菇、菠菜、圣女果、青椒、草莓、樱桃、梨、枣等经过一段时间贮藏后维生素C含量比对照高2~5倍。此外,茶多酚与其他材料复配用于果蔬保鲜效果更佳。

八、茶多酚在油脂中的应用

茶多酚的抗氧化活性最早用于油脂中,是油脂的天然抗氧化剂。猪油、花生油、鳗骨油脂和菜籽油中使用不同抗氧化剂,比较发现,茶多酚效果优于BHA和BHT,与TBHQ效果相近,而在食品安全方面显著高于BHA、BHT和TBHQ。茶多酚对大豆油的抗氧化效果也较好,添加0.02%茶多酚,65 ℃存放3 d,对大豆油的氧化抑制率达到57%。豆油中添加0.08%的茶多酚能减缓不饱和脂肪酸的氧化,贮藏期延长1 倍以上。猪油中添加0.03%~0.08%的茶多酚可以显著延长货架期。茶多酚在玉米油、色拉油、核桃油、葵花籽油等产品中的应用也有广泛研究。

此外,脂溶性茶多酚应用到色拉油和大豆油中,可大大提高茶多酚的油溶性,抗氧化活性与茶多酚相近,强于BHA和BHT,并且脂溶性茶多酚不会影响油脂质量。

九、茶多酚的其他应用

茶多酚还是一种天然的除臭剂,可以去除豆腥味、鱼腥味等食物异味,对烟臭、酒臭和蒜臭味的消除效果也较好,消除率达到90%以上。茶多酚用于糖果、口香糖、漱口水和牙膏等产品中能消除口腔异味,含茶多酚的口香糖比普通口香糖的除臭能力高10倍。

茶多酚还是甲醛、丙烯醛等的捕获器,能吸收食品、空气、木板中的此类有害成分。有研究将海豹油脂中加入绿茶和红茶提取液,发现储存一段时间后,脂质过氧化产物乙醛、丙醛、丙二醛、乙烯醛等含量降低。茶多酚加入香烟中,可减少香烟自由基产生,防止肺部细胞损伤。

茶多酚还是体育运动能力恢复的有效物质,通过调节肠胃系统中细菌和真菌的活性,结合自身的抗氧化和清除自由基活性,可缓解疲劳,改善免疫系统,提高机体恢复运动的能力。在高校篮球、足球和羽毛球等运动员中运用相关的茶多酚制剂取得了较好的效果。

十、展望

茶多酚作为天然的抗氧化剂、保鲜剂和食品添加剂,具有绿色、环保、安全和健康等优点,随着人们对食品安全问题的关注度提高,茶多酚在食品中的应用也会越来越广泛。近几年,关于茶提取物的研究方向从提取分离制备为主逐步发展为以终端产品研发为主,衍生出丰富多彩的各类添加茶多酚的产品,如糕点、糖果、冰激凌、面条等茶多酚食品,用于肉制品、水产品、果蔬等食品中保鲜的茶多酚产品,以茶多酚为主要原料的药物、保健品和膳食补充剂等。

目前,我国茶多酚的制备生产与食品应用已经积累了一定的研究基础,且相关食品的开发呈现功能化、时尚化、多样化的特点,但市场化推广还在起步阶段,相信不久的将来,茶多酚在食品中的应用将会爆发式增长。

(具体内容详见《中国茶叶》2020年第11期,P1-7,《茶多酚的特性及其在食品中的应用》,作者:王伟伟,陈琳,张建勇,王蔚,江和源)

作者简介

王伟伟 助理研究员

就职于中国农业科学院茶叶研究所茶叶加工工程研究中心,主要从事茶叶加工和深加工技术研究。近5年,参与国家自然科学基金、国家重点研发计划、公益性行业专项、浙江省农业重大协同推广计划等多项课题,主持河南省豫南茶树资源综合开发重点实验室开放基金1项;发表论文20余篇,其中第一作者发表核心期刊论文10篇;申请国家发明专利6项,授权4项。

注:内容转自中国茶叶,作者王伟伟,陈琳,等。信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

大雨过后的高温天让饮料的销量又迎来了一轮高峰,外表健康的茶饮料是不少人夏日消暑的首选,但记者调查发现,市面上的茶饮料大多实为茶粉和香精勾兑的调味茶饮料,而作为茶饮料重要检测标准之一的茶多酚含量,绝大多数品牌都没有标注。

市售的不少茶饮料,配料表中并未标注茶多酚的含量。

茶饮料茶香扑鼻多靠香料勾兑

记者走访市场发现,无论是大型超市还是路边的小卖店,茶饮料都是饮料货架上的主力军。各大饮料品牌都推出了自己的茶饮料系列,包括红茶、绿茶、花茶、乌龙茶甚至凉茶等等,各种茶的名称都被茶饮料叫了个遍。不过,仔细阅读产品配料表就会发现,市面上绝大多数的茶饮料并不等同于茶,而是一种只能称之为“调味茶饮料”的勾兑产品。

记者分别查看了四个主要茶饮料品牌各自的两三款主打茶饮料产品配料表,虽然在标签最醒目的位置都是直接称之为绿茶、红茶等,但没有一款产品是纯粹的茶饮料,全部都在其品名或标准号后面用不起眼的小字标注为“调味茶饮料”。查看配料表可以发现,主要原料分为两种,一种是茶粉勾兑,一种是茶水提取液勾兑,后者的售价一般比前者略贵。

查 阅 现 行 的 国 家 标 准GB/T21733-2008可以看到,可以称之为茶浓缩液的产品,原料只允许有茶水和水;此外还有叫做茶饮料(茶汤)的产品,可用茶粉或茶水提取液勾兑甜味剂和糖;而市场上最常见的调味茶饮料在勾兑了甜味剂和糖以外,还可以添加香精、酸味剂等添加剂。

对此,大连工业大学食品专家农绍庄表示,在茶原料比例不高的情况下,调味茶饮料扑鼻的茶香就要靠茶香精等香精来补充了。

不少调味茶饮料不标注茶多酚含量

茶之所以吸引人,很重要的原因是其中含有丰富的茶多酚,按照上述国家标准,茶饮料茶多酚含量也是排在首位的检测指标,茶饮料中茶多酚含量最低不能小于300毫克/公斤,而记者查看的近十种产品中,只有两款标注了茶多酚含量,最高的一款标注为260毫克/公斤,只能算作调味茶饮料。

对此,中国茶叶流通协会常务副会长王庆曾表示,茶饮料国标虽规定茶多酚含量,但没有强制要求标签上标注茶多酚含量,因此部分企业对茶多酚含量上打起了“擦边球”,其深层原因在于茶多酚含量太低。除此之外,让很多消费者想不到的是,在这些茶饮料中,不少产品盐的含量要比碳酸饮料高。在配料表中最后一项的钠含量一栏,极少部分标注为0,其他从1%~5%不等,而碳酸饮料一般在3%。

多知道点

茶饮料多喝有害身体

各种茶饮料不约而同的主打健康、低糖、自然等宣传牌,很多消费者受此吸引,将茶饮料等同于茶水,作为解渴消暑的首选饮品。但农绍庄提醒,茶饮料也是饮料,如果过多摄取会对身体起到反面作用,最好的解渴饮品还是白开水。

农绍庄介绍,茶多酚是一种抗氧化剂,适量摄入可以清除体内的自由基,对心脑血管有益。但仅凭调味茶饮料中那一点点茶多酚,是不能等同于茶水的。“茶饮料也是一种普通饮料,和其他饮料一样,能起到的根本作用就是补水解渴。 ”农绍庄说。