摘要:流传广泛的圆悟手书“茶禅一味”之说是查无实据的臆测,被日本奉为国宝的圆悟印可状和一休授予珠光的圆悟法语两幅墨迹往往被人混为一谈,“茶禅一味”在日本确立后先后两次传入中国,现在已成为人们津津乐道的概念,但纠正茶文化领域的错误认识也是当务之急。

关键词:茶禅一味 圆悟克勤 墨迹 一休宗纯 村田珠

一、圆悟手书“茶禅一味”之说查无实据

我国茶文化研究者中有人认为“茶禅一味”最早的资料是宋代禅门巨匠圆悟克勤的手书真迹。如丁文在其论文《论“茶禅一味”》中说:“‘茶禅一味’,其说源于宋代,系禅僧圆悟克勤手书赠送参学的日本弟子的四字真诀。(1)”再如江静、吴玲编著的《茶道》也说:“‘茶禅一味’的说法最早是由我国宋代著名禅师圆悟克勤(1063-1135)提出的。据说,克勤曾手书‘茶禅一味’四字真诀,赠予高徒虎丘绍隆。(2)”杭州作家王旭峰也说:“宋代有个叫圆悟克勤的禅师,手写‘茶禅一味’于日本弟子,回国时翻船,装在竹筒中的字幅儿辗转到了一休大师手中,据说一休以此得道。这四个字便成了镇寺之宝,至今仍收藏在日本京都大德寺里。(3)”三者都断定圆悟克勤曾手书“茶禅一味”四字真诀,不同的是有的说这四字真诀是赠给日本弟子的,有的说是赠与中国弟子虎丘绍隆(1077-1136)的。

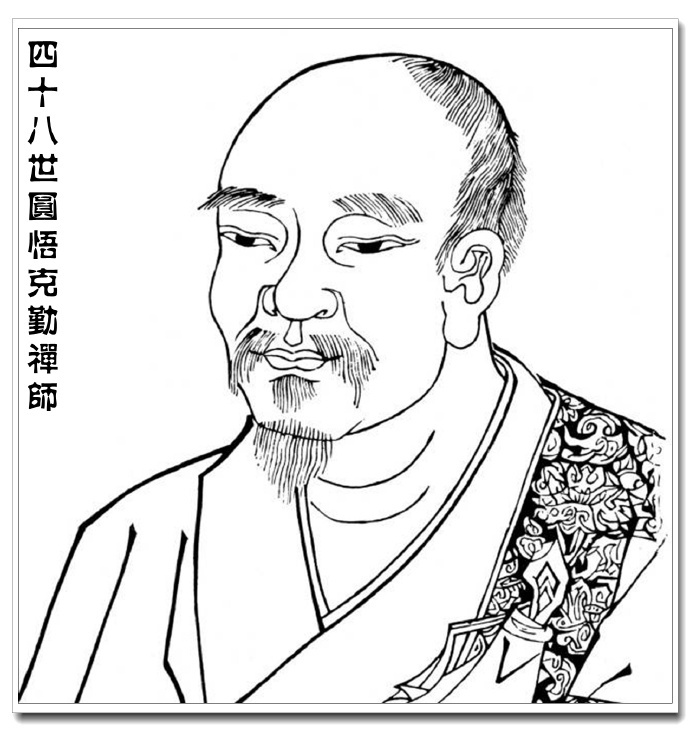

显然,赠送给谁并不重要,重要的是圆悟克勤究竟是否手书过“茶禅一味”的四字真诀?答案是否定的,因为人们至今未能出示圆悟克勤手书过这四字真诀的史料证据。不仅如此,我们在圆悟克勤的《佛果圆悟禅师碧岩录》,以及圆悟弟子虎丘紹隆编录的《圆悟佛果禅师语录》、《佛果克勤禅师心要》等史料中也没有发现圆悟克勤的有关茶禅关系的言辞。圆悟克勤禅师是中国禅林的一代宗师(图1),著有“宗门第一书”《碧岩录》,在佛教界有着崇高的地位,但要断定“茶禅一味”出自圆悟之手,是必须具备可靠的相关史料的,不能仅仅凭他的禅学建树和地方饮茶习惯进行主观臆测。

其实,在汉语里,“茶禅”或“禅茶”直到上个世纪80年代末或90年代初才被作为一个固定词语而广泛使用。据学者研究,我国古代将“茶”和“禅”二字组合起来,构成“茶禅”或“禅茶”一词的文献资料,最早出现于清代。有人通过《四库全书》和佛教典籍的电子检索,发现中国古代并不存在“茶禅”或“禅茶”这样的概念,至少不是一个重要概念(4)。

不仅是古代,即使在1990年代之前,“茶禅”或“禅茶”也是几乎无人使用的词语。1990年,葛兆光在《读书》杂志发表《茶禅闲话》一文时说:“古人以禅意入诗入画,尝有‘禅诗’、‘禅画’之称,似无‘茶禅’之名,”于是便自己杜撰了“茶禅”一词用于文章的题目(5)。翌年,葛先生又在《读书》发表《茶禅续语》,说“自家不识金镶玉,大言不惭以为‘茶禅’是可以抢个专利证的杜撰,谁料无意中读一书,云克勤禅师赠日本僧珠光语中便有‘茶禅一味’,今尚藏于日本奈良寺中,不觉脸皮无光,只得连叫‘苦也苦也’。(6)”葛先生给自己的文章起了个名叫《茶禅闲话》,以为自己杜撰“茶禅”一词,有首创之功,可以拿个“专利”,没想到某书写着“茶禅一味”语出圆悟克勤之事,顿觉脸上无光,叫苦不迭。

我们无意考究葛先生是从哪本书上得知“茶禅一味”语出圆悟克勤的,我们想说的是,博识如葛公尚且不知有“茶禅”一词,可见至迟到1900年代初,该词在现代汉语中尚未成为一个习用的词语,更不用说“茶禅一味”了。大概由于这样的原因,1992年5月上海文化出版社的陈宗懋主编的茶文化词典《中国茶经》中没有“茶禅”、“禅茶”和“茶禅一味”之类的词条。不仅如此,2002年汉语大词典出版社出版的朱世英等主编《中国茶文化大辞典》也没有“茶禅一味”的词条。

国内学者早已有人对圆悟手书“茶禅一味”的说法提出过质疑。例如,在2007年由大众文艺出版社出版的《茶事通义》中,陈香白指出:“笔者查阅了《大藏经》等相关资料,尤其是《佛果圆悟禅师碧岩录》、《圆悟佛果禅师语录》,并翻遍《中日高僧书法集》(江苏美术出版社1990年7月版)均找不到‘茶禅一味’出自圆悟克勤之证据。(7)”可惜的是,这样学术态度严谨的质疑没有被很多人接受,认为“茶禅一味”出自圆悟克勤之手的臆说至今依然在我国茶文化领域十分流行。

二、海上漂流的圆悟印可状

江静、吴玲的《茶道》还说:“这四字真迹后来被来华的日本僧人携带回国,临抵海岸之际,风急浪高,船体粉碎,所幸四字真迹已经漆制装裱,未被海浪吞没,漂至岸边,为人拾起,最终辗转传至一休宗纯手中,成为日本代代相传的国宝。(8)”靳飞《茶禅一味——日本的茶道文化》一书也说:一休“他能把自己老师华叟宗昙的印可状烧掉,但却精心保存着圆悟的一幅墨迹,可见其对圆悟的尊敬。后来一休把这幅墨迹传给茶道开山祖村田珠光。由珠光下传,此墨迹遂成茶道重宝。可惜的是,在流传中有半幅被人截走后神秘失踪了,余下的半幅今藏于东京的国立博物馆,更被列作国宝。(9)”这不符合事实。

遭遇风浪漂流海中的圆悟墨迹,既不是“茶禅一味”的四字真诀,也和一休宗纯没有任何关系。根据相关资料我们知道,经历过海上漂流最后被定为国宝的圆悟墨迹是宋宣和六年(1124)十二月圆悟写给其弟子虎丘紹隆的印可状,日本茶道界称之为“流れ圜悟”,意思是“经过漂流的圆悟墨迹”。因为是圆悟给紹隆的印可状,我们不妨称之为“圆悟印可状”。据传,一名叫尧甫的僧人在萨摩(现鹿儿岛县)的坊之津海边捡到了装在桐木筒里的这幅印可状,后献给大德寺大仙院的古岳宗亘(1465-1548),成为大仙院的“什物”。所谓“什物”,是指“个人不能随意处理的寺院所有之物”,也就是说这“流れ圜悟”成了大仙院的庙产,物权不归私人所有。后来,大概由于享德2年(1543)的火灾和应仁之乱(1467-1477)给大德寺造成了巨大损失,需要复兴的资金,天正8年(1580)前后,大仙院将其卖给了堺市富商·茶人谷宗临(1532-1601)。宗临的儿子宗卓又把这印可状裁剪为两半,把后半幅卖给了仙台藩主伊达政宗(1567-1636)。剩下的前半幅后归祥云寺所有。位于堺市的祥云寺是谷氏家族的“菩提寺”,即供奉谷氏族祖先的寺院,应该说是檀越对祖庙的捐赠吧。文化元年(1804),这半幅墨迹又转而为大名茶人松平不昧(1751-1818)收藏,成为松平家祖传的宝物。1938年,松平家族将其捐赠给帝室博物馆,而原先卖给伊达政宗的后半幅至今下落不明。

帝室博物馆即现在的东京国立博物馆,因此,现存东京国立博物馆的圆悟克勤墨迹,即“流れ圜悟”,只有前半幅19行字。纸本墨书,尺寸为43.9×51.4厘米,因为是现存最古的圆悟克勤墨迹,昭和26年(1951)被定为国宝(图2)。虽然早在上个世纪50年代就有人对这半幅“流れ圜悟”的真伪提出过质疑(10),但至今依然没有动摇其“国宝”的地位(11)。

(图注:圆悟印可状(选自京都国立博物馆《日本人和茶》)

圆悟克勤的这幅印可状,原文见于《圆悟佛果禅师语录》卷十四和《佛果克勤禅师心要》卷上,全文约900字,只有“赵州吃茶去”一句中有个“茶”字,此外没有一个“禅”字,更不用说“茶禅一味”了。可见,所谓“茶禅一味”四字真诀经海上漂流或被裁剪为两半最后被定为国宝的说法,不能不说是某些人根据一鳞半爪的信息而主观杜撰的动人故事。

三、一休授予珠光的圆悟法语

再说一休宗纯授予村田珠光的圆悟墨迹。在日本茶道界,通常把一休授予珠光的圆悟墨迹特称为“圜悟の墨跡”,以区别于上文所述之“流れ圜悟”。“圜悟の墨跡”是宋建炎二年(1128)二月,圆悟克勤写给虎丘绍隆的法语,为行文方便,我们暂且把称作“圆悟法语”。

现存的“圆悟法语”,纸本墨书,长61.2厘米,宽29.7厘米。现藏畠山纪念馆,被指定为“重要文化财”(图3)。原文收录于《佛果克勤禅师心要》卷上《示开圣隆长老》,全文347字,内容是回忆师徒之谊,赞赏紹隆才干,勉励禅途精进之类,与禅茶无涉。

(图注:圆悟法语(选自京都国立博物馆《日本人和茶》)

关于这幅“圆悟法语”,千利休的弟子山上宗二《山上宗二记》有所记载,文中说:“又有用禅宗之墨迹于茶汤者,是珠光得圆悟之墨迹于(一)休和尚,以是为一种(饰物)而乐。(12)”又云“圆悟墨迹一幅,……是昔珠光得赐于一休和尚之墨迹也。(13)”另《宗湛日记》也说:“所谓圆悟墨迹,乃珠光得之于一休而装裱者也。(14)”据此,日本茶道史家一般都认为,村田珠光曾从一休宗纯获得过圆悟克勤的墨迹这一历史事实是基本可信的。

被称为日本茶道开祖的村田珠光(1422-1503)11岁出家入奈良称名寺为僧,因怠慢寺役而被逐出寺院,过着四处流浪的生活。19岁时进入位于现京都府田边市酬恩庵成为一休宗纯的弟子。酬恩庵即现在的一休庵,是大德寺的“末寺”,属临济宗。珠光师从一休修禅,悟出“佛法就在茶汤里”的真谛,一休以圆悟墨迹作为印可状授予村田珠光。珠光将其挂在茶室。《山上宗二记·墨迹》认为此举为“挂墨迹之初也。”,说明开茶室挂禅僧墨迹之先河者为村田珠光。之后,随着日本茶人和禅宗寺院关系的日益密切,茶式挂禅僧墨迹的做法逐渐成为惯例,成为茶会的点睛之物。

挂于壁龛的字画在日本被称为“挂物”,而把茶室里挂的字画特称为“茶挂”。茶室里挂字画,并非单纯为了装饰点缀,更重要的是利用这些字画表现茶会主题,统合主客心境,被视为“一座建立”、“一期一会”的“本尊”,是茶会最要紧的物件。日本茶道圣典《南坊录》云:“无若挂物之第一道具者,乃客、亭主共茶汤三昧,一心得道之物也,以墨迹为第一。敬其文句之心,赏玩笔者之道人、祖师之德也。(15)”说明茶会以“挂物”为第一,“挂物”以“墨迹”为第一。而日本茶道界所称的“墨迹”,主要是指禅僧,尤其是临济宗禅僧的墨宝。从这个意义上说,圆悟墨迹在日本茶道史上是具有特殊的重要地位的。

堀江知彦《茶挂之书》提出了作为“茶挂”的四个条件:一、能表现“侘び”“寂び”境界;二、能让人明显地感觉到季节感;三、具有禅意;四、传承路径明确(16)。从传承途径来说,这幅圆悟墨迹也是传承有序,曾辗转于名流大亨之间。珠光去世之后,珠光的养子村田宗珠继承了这幅墨迹,后经武野绍鸥、千利休、丰臣秀吉、德川家康等人之手,无一不是声名显赫之人,因此,这幅圆悟墨迹自古以来被视为日本茶道的顶级“茶挂”。

四、“茶禅一味”在日本的确立

我们有必要简述一下“茶禅一味”在日本的确立过程。日本在早在16世纪就有反映茶禅一味思想的资料,但“茶禅一味”作为一个语词的确立却是上个世纪的事。

临济宗禅僧大休宗休(1468-1549)语录《见桃录》引松源和尚诗句“茶兼禅味可”(17),被认为是“茶禅一味”的萌芽。堺市南宗寺开山大林宗套(1480-1568)在武野绍鸥的肖像上所题诗中亦有“料知茶味同禅味”的句子,表达了茶禅同味的认识。记录千利休孙子千宗旦(1578-1658)茶语的《禅茶录》曾被改为《宗旦遗书茶禅同一味》、《茶禅同一味》等书名流布坊间,茶禅一味的概念进一步明确。1905年,大日本茶道学会创始人田中仙樵出版了《茶禅一味》一书,被认为是“茶禅一味”始见于文字的首例,标志着“茶禅一味”概念的确立。

但是,“茶禅一味”并没有很快成为一个社会习用词语(日语称为“熟語”),笔者查阅手头的辞典发现,上个世纪50年代到80年代初期,在日本出版的相当于我国的《辞海》规模的大型国语辞典,例如小学馆的《新版·言林》(1963年)、岩波书店的《广辞苑》第二版补定版(1975年)、小学馆的《国语大词典》(1981年)中均未出现“茶禅一味”,而只有“茶禅一致”一词。说明那个时代在日本社会习用的是“茶禅一致”,而非“茶禅一味”。

1988年三省堂出版了松村明编《大辞林》,其中的词条仍为“茶禅一致”,但在词义解释之后列出了同义语“茶禅一味”。三省堂的《辞林21》(1993年)也是如此。可见,大约在1980年代中后期,“茶禅一味”一词才开始成为日本社会习用的四字格习语(日语称为“四字熟语”)。在此之前,也许主要在茶界或禅界使用。例如, 1956年日本出版的桑田忠亲编《茶道辞典》(东京堂出版)、1975年出版的井口海仙等主编的彩色版《原色茶道大辞典》(淡交社),均有“茶禅一味”词条,而没有“茶禅一致”。后来,作为茶界和禅界用语的“茶禅一味”,随着日本经济增长,习茶修禅人口不断增加而逐渐渗透到社会民众之间,最后定格成为一般民众熟知的四字格习语。

五、“茶禅一味”传入中国

“茶禅一味”作为四字格习语传入中国应该是在20世纪30年代末。1937年,日本大东出版社出版了医学博士诸冈存的《茶とその文化》一书,书中有一节专门讨论了茶和佛教,尤其是和禅宗的关系,并用“茶禅一味”和“茶佛一味”来说明茶和禅宗以及佛教的密切关系。1939年12月,诸冈存的《茶とその文化》的中文编译本由浙江省油茶棉丝管理处茶叶出版部作为《茶叶丛刊第一种》出版发行,题为《茶与文化》,编译者吕叔达。原书共有两处“茶禅一味”,中文编译版删除了一处。但不管怎么说,这也算是迄今为止我们所能知道的最早出现“茶禅一味”的中文资料吧。

大概是由于吕叔达编译的《茶与文化》是浙江省茶叶行业的出版物的缘故吧,该书并未在社会上产生多大的影响。“茶禅一味”第二次传入中国便是我国实施改革开放政策以后的事了。

众所周知,我国的茶文化热兴起于上个世纪80年代。实行改革开放以后,百废俱兴,经济热独占鳌头,文化热不甘落后,所谓“文化搭台,经济唱戏”成了当时文化发展的抓手,时代潮流滚滚,泥沙俱下在所难免。就茶文化角度而言,1977年,台湾民俗学会理事长娄子匡等人提倡弘扬茶文化,在“茶道”和“茶艺”的用语选择上引起了争论。为了避免和日本茶道的混淆,人们选择了“茶艺”作为代表中国茶文化的概念,形成了中国茶艺、韩国茶礼和日本茶道等反映东亚三国不同茶文化特质的三个概念,为大陆的茶文化热增添了助力。与此同时,我国茶文化研究者和爱好者对邻国日本、韩国的茶文化的关注也与日俱增,各种译介邻国茶文化的专著和文章不断问世,“茶禅一味”亦随之见诸各种书刊,成为人们谈茶说禅时津津乐道的一个概念。

但浮躁的时代难免因浮躁而产生的各种问题。由于众所周知的历史原因,当时我国茶文化研究者对日本的历史文化知之甚少,因此,在1980年代,有人会把“南浦绍明”当作南浦和绍明,认为是两个人;也有人把“堺”翻译成“边境”,不知道“堺”是日本的一个地名。关于中日茶文化交流历史的知识,当时也大多是通过日文资料获得的,但由于资料欠缺、读解能力、治学态度等诸多原因,造成了这样那样的知识性错误。圆悟克勤手书“茶禅一味”的臆说,以及混淆“圆悟印可状”和“圆悟法语”的错误应该是其中的典型例子。

正如我国经济经过迅猛发展其以后,现在已经步入了稳步发展的新常态那样,我国的茶文化研究也应该由快速发展而转为扎实、严谨的阶段,逐渐纠正茶文化领域的一些广为流传、以讹传讹的错误观念和错误知识,已是茶文化研究者的当务之急。愿和全国茶文化研究者共同努力。

【摘自2017年《吃茶去》杂志(总第67期);作者:曹建南(上海),系上海师范大学人文与传播学院教授、日本社会文化研究专家)】

参考资料

(1)郭天成主编《上海国际茶文化节论文选集(1994-1997)》,上海国际茶文化节组织委员会,1984年,第78页。

(2)江静、吴玲编著《茶道》(《日本文化丛书》第一辑),杭州出版社,2003年,第48页。

(3)王旭峰《爱茶者说》,解放军文艺出版社,2002年,第13页。

(4)宣方《茶禅一味:传说、历史与现实》,沈立江主编《盛世兴茶——第十三届国际茶文化研讨会论文精编》,浙江人民出版社,2014年,第37页。

(5)陈平原、凌云岚编《茶人茶话》,生活·读书·新知三联书店,2007年,第65页。

(6)同注(5),第72页。

(7)陈香白《茶禅一味》,竺济发编《茶禅东传宁波缘——第五届世界禅茶交流大会文集》,中国农业出版社,2010年,第18页。

(8)同注(2)

(9)靳飞《茶禅一味——日本的茶道文化》,百花文艺出版社,2004年,第91页。

(10)千宗左等监修《新修茶道全集》卷二《器物篇上》,春秋社,昭和30年,第43页。

(11)《千利休ー‘侘び’の創造者》(別冊太陽ー日本のこころ155),平凡社,2008年,第47页。

(12)林屋辰三郎等编注《日本的茶书(1)》(东洋文库201),平凡社,昭和46年,第141页。

(13)同注(12),第189页。

(14)熊仓功夫《茶の湯歴史ー千利休まで》(朝日选书404),朝日新闻社,1990年,第106页。

(15)中村直胜《茶道圣典·南坊录》,浪速社,昭和43年,第115页。

(16)堀江知彦《茶掛けの書》(东方选书13),东京书籍株式会社,昭和52年,第9页。

(17)松源和尚,有人认为是宋代禅僧松源崇岳(1132-1202),但查《松源崇岳禅师语录》无此句,待考。

杭州茶艺的发展要从20世纪80年代末、90年代初说起。那时随着改革开放,国内经济不断发展,物质生活日渐丰富,人们对精神文化的需求越来越高,杭州茶艺就在此时伴随着茶业、旅游经济发展逐步兴起。

微茫中初现端倪

当时,我在浙江农业大学(现为浙江大学)茶学系栽培教研组工作,学校常有一些接待外宾的任务。作为茶都,来了杭州肯定是要请他们喝茶的,这就要求我们接待的工作人员对泡茶技艺有一些基本的了解。国外虽然也有茶,但是种类没有国内丰富。给外宾们喝不同的茶就要做相应的介绍,比如绿茶要怎么冲泡,红茶要怎么冲泡,乌龙茶要怎么冲泡,这对我们接待人员也就提出了更高的要求,工作需求开始让我接触茶艺。

童启庆

后来,著名的遗传学家谈家桢先生来我们学校做教学改革的报告,提出通过文旅结合来提振消费进而促进发展。我由此想到,单单只泡一杯茶,不宣传茶文化、不介绍茶历史,不推广茶与健康的关系,是很难实现茶消费的扩大和提升的。应该让人们重新认识茶,了解它不仅仅是一个解渴的饮品,更是深厚鲜明中华文化的重要载体,从而振兴茶业。

还有我的恩师庄晚芳先生,当时年纪已经很大了,但他的思维是与时俱进的,提出要重新开茶馆,这也是以消费来促生产的一个路径。庄先生当时已经不在学校承担教学任务了,我们难得见他一回。每次遇见,他就不断地强调去开茶馆。但我们都从事教学工作,开茶馆显然是不现实的,唯一可以做的就是教人如何喝茶、品茶,帮助茶馆做茶文化的宣传工作。

庄晚芳

草台班子唱“大戏”

1989年5月,台湾陆羽茶艺中心组团第一次来大陆访问。以往类似的访问团体都是由庄晚芳先生提议、省茶叶公司出资兴建的“茶人之家”接待的。而这次访问计划做两场交流活动,其中一场安排在我们学校,地点就在华家池校区的报告厅。

活动前期,我们考虑到,既然是交流,那肯定要做茶艺展示的。作为茶学系的副主任,筹备茶艺展示这个“光荣”的任务就落到了我的肩上。展示班底是临时凑的:办公室的1个男孩子,实验室的2个女实验员,加上我,一共4个人的“草台班子”就这样搭起来了。我们还进行了分工,男同志负责做解说,女同志负责泡茶。但因受条件的限制,什么道具都没有,实验室的搪瓷盘被临时“征用”来代替茶盘,搪瓷盘上清一色地放上玻璃杯。为了让客人品尝到系里新研究出的各类品种茶,我们通过留牌子的方式来加以区分,例如客人选了1号茶就留下一个红牌子,选了2号茶就留下一个绿牌子,选了3号茶就留下一个黄牌子,最后统计杯数。泡茶分茶,程序虽然比较复杂,但我们希望给客人以宾至如归的感受。会后,陆羽茶艺中心给了我们很高的评价,认为这一场活动是交流中最好的。这一次的交流给予我们很大的触动,组建茶艺展示团队的想法由此萌生。

可能是因为台湾陆羽茶艺中心的交流活动让我们小有些知名度吧,当时各地开展类似茶艺,或涉及茶周边产品的活动也会来邀请我们,比如宜兴的陶瓷节、上海黄浦区的茶文化节等。通过一次次的活动实践,我们慢慢积累了经验,购置了服装和茶具,就这样“客来敬茶”茶礼表演团慢慢地组建了起来为什么叫“茶礼”呢?中国文化中,自古以来有客来敬茶之礼,所以我们就用人们最通俗易懂的“茶礼”二字来概括这类具有特定意义的沏泡和品饮活动。如果叫“茶道”,当时许多人比较难理解;如果叫“茶艺”,又很难让人联系到其中的思想文化内涵。如今,在几十年的从事茶艺教学、茶艺研究、茶艺交流和茶艺评比等实践之后,回过头来看,其实这3种称谓并没有本质的区别,无雅俗之别,亦无高下之分,可以任凭喜好称呼,不必统一,我们要注重的还是通过泡饮的技艺来宣传“茶德”,通过茶为媒介来承载、传达思想。

删繁就简三秋树

对于沏泡程序的设计,并不是一开始就有一个完整成熟的想法。刚开始设计茶艺程式的时候,人多、杯子多、花样也多。等到在实践中摸索之后,才渐渐领会陆羽《茶经》中以“俭”为德的核心思想。因而我常常过一段时间就否定我自己以前的东西。有些人不理解,认为童老师“花样”可真多,一时一个想法,但我十分清楚,自己是在沏泡的反复实践中不断地进步。

茶艺程式不复杂:一个人、一套茶具、六大茶礼、九种泡法全部可以解决。眼花缭乱、花里胡哨的动作套路是要不得的。但上手后,茶艺却又是复杂的,它并非一成不变的,如何科学地泡茶,怎样沏泡最符合茶性,是我们最应思考的。以西湖龙井为例,都是两段式冲泡法,新茶和陈茶的沏泡略有不同。新茶需用少量开水浸润,让客人闻到新茶的真香之后,再用“凤凰三点头”的手法冲泡。“凤凰三点头”从文化寓意的角度出发,意为向客人三鞠躬;从自然科学的角度出发,是为了使茶叶在杯中翻滚,以达到均匀茶汤的目的,否则客人喝的第一口茶就是白开水。人们常说“头开”(第一泡)不好,“二开”(第二泡)最佳,就是没有均匀茶汤的缘故。其他品种的茶也有“一泡”洗茶的做法,但用于泡西湖龙井新茶是万万不能的,因为绿茶中富含氨基酸,氨基酸特别容易冲泡出来,如果将“头开”茶水倒了岂不可惜?但是隔了两年的陈茶又如何呢?叶子发黄,一股陈气已经出来,所以需通过很快的温润泡,将第一开倒掉,让第二泡的真香真味散发出来。这样既可以把表面氧化的部分去掉,又可以让已经失去新茶香的龙井冲泡出绿茶香来。其实,茶艺是非常灵活的,我们做自然科学的,就是要根据茶性来泡茶,不懂科学的人设计出来的茶艺动作好看、夸张,但泡出的茶不一定好喝。

茶艺宣传“进阶”之路

20世纪90年代,我们浙江省茶叶学会要搞一个早春探梅茶会的茶事活动,起因是当时学会的会员多以自然科学领域为主,也有一些茶企的技术、销售人员,大家都希望能有一个契机推动茶文化的传播。那时我刚从日本回国,参加了省里一个留学生会,正好认识一个交通学校的老师,他是中国文化研究会的秘书长,于是就想到通过他邀请中国文化研究会的人前来参加。起初我的想法很简单,觉得我们的茶事活动光在茶叶学会的小圈子里搞是没有影响力的,只有邀请更多领域的人来参加才能起到“事半功倍”的效果,用现在的话来说就是要跨界、破圈。那次活动收到了意想不到效果,不仅中国文化研究会的会长、副会长等很多人前来参加,还直接促成了一场国际茶文化的交流。原来,那时中国文化研究会正愁找不到接下来一场国际交流的主题,而茶事活动给了他们新的灵感,何不举办一场国际茶文化的交流呢?因为他们对茶文化没有研究,于是就请我们前去帮忙,后来活动还获得了中国茶叶学会的支持。最终这场活动的研讨、论文集整理由中国茶叶学会组织;评比、茶艺展示、会务等由我们浙江省茶叶学会负责。也是在这场国际交流活动上,我们和众多境外代表共同提议成立中国国际茶文化研究会。就这样,茶文化的宣传之路变得宽广无限,茶艺的发展之路也越走越宽。

全体参与的“无我茶会”

新成立的中国国际茶文化研究会以学术研讨为主,而国际无我茶会重在技艺的交流。这两个活动一个逢双数年做,一个逢单数年做,相互交叉,促进了交流。

那么什么是无我茶会呢?无我茶会是一种人人泡茶、人人奉茶、人人饮茶的全体参与式茶会,大家自备茶具,席地而坐围成一圈泡茶。一般约定每人泡茶4杯,向左边奉茶给3位茶友,剩下1杯留给自己,这样每人都有4杯茶可喝,喝完约定的泡数,收拾茶具,结束茶会。参加无我茶会的人要预先集中学习,在没有开水可烧的野外或者公园里,用自带的热水泡茶。没有高温水,没有温润泡就很难沏泡,泡茶的四要素就要改变,因而更考验技巧。

当时无我茶会在国内没有人做过,我曾因参加过一些境外的交流,有一定的经验,于是国内的培训也由我们首先来做。我们先在浙江茶叶学会会员单位里搞试点培训,在茶博馆、茶叶公司、学校做培训,队伍就慢慢带起来了。无我茶会要求一壶四杯作为自备的茶具。当时好的茶具十分难找。基本上每周我都要到陶瓷品市场上去“淘宝”。后来各个茶馆的培训慢慢成熟起来了。就可以到景德镇去定制了。记得第一次在杭州搞国际无我茶会的时候还没有人气,全靠我培训的几个茶馆帮忙出场地、承担费用,这也是对我长时间来义务免费培训的一种回馈和支持吧。现在,无我茶会已在多地举办,且被大家所熟知。深受各地茶人们的喜爱。

大众媒介与茶艺普及

1991年,我们和浙江音像出版社联系,打算制作《中国茶的品饮》录像带。因为内容比较小众,起初出版社不太愿意做,我们答应无报酬录制,且成本控制在1万元以下,最终完成了录制。通过录像片,茶艺得以快速推广,什么凤凰三点头、两端冲泡法就是那个时候被全国所熟知的。

1992年,由上海敦煌国际文化艺术公司拍摄的《中华茶文化》节目在中央电视台《文化长廊》栏目播出,我在其中担任了串联整个节目的专家主持。整个节目每周日下午播出,因为反响不错,后来还专门制成了录像带,叫《说茶》。后来,中央四套《老年课堂》栏目又邀请我录制了《老年饮茶养生》节目。当时身边的人还开玩笑说,怎么老是在中央台看到童老师您呢?

1996年,应浙江摄影出版社约稿,我又出了一本《习茶》的书。后来,我又陆续出了《影像中国茶道》《生活茶艺》等一系列书。这些录像、节目、图书的影响比较大,也促进了茶文化的普及和茶艺的推广。

如火如茶的茶艺培训

最早搞的茶艺培训,是非职业的先于职业的,而且是墙内开花墙外香。那时国内没有职业的培训,也没有茶艺师制度。从1995年开始,连续3年,我和韩国国际茶文化交流协会的会长释龙云一起在韩国办培训班。2004年开始,连续4年由中国茶叶学会牵头组织,我又受邀到日本去讲课。在国内还没有办培训班的时候,我们先办起了国际班。日、韩学生希望学习更丰富的中国茶文化,而我们也想把现代中国的茶文化、杭州的茶文化推广到国际上去,这就不谋而合了。

1999年,茶艺职业技能5级培训开始;2003年,浙江华韵职业技术学校开始做茶艺职业培训,浙江树人大学则创办了浙江应用茶文化专业,2020年还成立了国际茶文化学院,这是正规的学历教育;2006年,国际茶文化研究会和浙江林学院开设了茶文化学院;2014年,我的学生、浙大茶叶研究所所长王岳飞创办了浙大“童一家”茶艺培训,我们还创新了师资的培训,分6大茶类来教,一期教一个茶类,不仅讲怎么泡,更重要的是从自然科学讲起,包括怎么加工、审评,生化成分,怎么冲泡方方面面。我们希望做老师的知识面更广,教出的茶艺师才能更理解茶,更懂茶。

童启庆 口述 ;洪烨丹 撰稿;来源杭州文史。

来源:茶贵人

如有侵权 请联系删除

杭州茶艺的发展要从20世纪80年代末、90年代初说起。那时随着改革开放,国内经济不断发展,物质生活日渐丰富,人们对精神文化的需求越来越高,杭州茶艺就在此时伴随着茶业、旅游经济发展逐步兴起。

微茫中初现端倪

当时,我在浙江农业大学(现为浙江大学)茶学系栽培教研组工作,学校常有一些接待外宾的任务。作为茶都,来了杭州肯定是要请他们喝茶的,这就要求我们接待的工作人员对泡茶技艺有一些基本的了解。国外虽然也有茶,但是种类没有国内丰富。给外宾们喝不同的茶就要做相应的介绍,比如绿茶要怎么冲泡,红茶要怎么冲泡,乌龙茶要怎么冲泡,这对我们接待人员也就提出了更高的要求,工作需求开始让我接触茶艺。

童启庆

后来,著名的遗传学家谈家桢先生来我们学校做教学改革的报告,提出通过文旅结合来提振消费进而促进发展。我由此想到,单单只泡一杯茶,不宣传茶文化、不介绍茶历史,不推广茶与健康的关系,是很难实现茶消费的扩大和提升的。应该让人们重新认识茶,了解它不仅仅是一个解渴的饮品,更是深厚鲜明中华文化的重要载体,从而振兴茶业。

还有我的恩师庄晚芳先生,当时年纪已经很大了,但他的思维是与时俱进的,提出要重新开茶馆,这也是以消费来促生产的一个路径。庄先生当时已经不在学校承担教学任务了,我们难得见他一回。每次遇见,他就不断地强调去开茶馆。但我们都从事教学工作,开茶馆显然是不现实的,唯一可以做的就是教人如何喝茶、品茶,帮助茶馆做茶文化的宣传工作。

庄晚芳

草台班子唱“大戏”

1989年5月,台湾陆羽茶艺中心组团第一次来大陆访问。以往类似的访问团体都是由庄晚芳先生提议、省茶叶公司出资兴建的“茶人之家”接待的。而这次访问计划做两场交流活动,其中一场安排在我们学校,地点就在华家池校区的报告厅。

活动前期,我们考虑到,既然是交流,那肯定要做茶艺展示的。作为茶学系的副主任,筹备茶艺展示这个“光荣”的任务就落到了我的肩上。展示班底是临时凑的:办公室的1个男孩子,实验室的2个女实验员,加上我,一共4个人的“草台班子”就这样搭起来了。我们还进行了分工,男同志负责做解说,女同志负责泡茶。但因受条件的限制,什么道具都没有,实验室的搪瓷盘被临时“征用”来代替茶盘,搪瓷盘上清一色地放上玻璃杯。为了让客人品尝到系里新研究出的各类品种茶,我们通过留牌子的方式来加以区分,例如客人选了1号茶就留下一个红牌子,选了2号茶就留下一个绿牌子,选了3号茶就留下一个黄牌子,最后统计杯数。泡茶分茶,程序虽然比较复杂,但我们希望给客人以宾至如归的感受。会后,陆羽茶艺中心给了我们很高的评价,认为这一场活动是交流中最好的。这一次的交流给予我们很大的触动,组建茶艺展示团队的想法由此萌生。

可能是因为台湾陆羽茶艺中心的交流活动让我们小有些知名度吧,当时各地开展类似茶艺,或涉及茶周边产品的活动也会来邀请我们,比如宜兴的陶瓷节、上海黄浦区的茶文化节等。通过一次次的活动实践,我们慢慢积累了经验,购置了服装和茶具,就这样“客来敬茶”茶礼表演团慢慢地组建了起来为什么叫“茶礼”呢?中国文化中,自古以来有客来敬茶之礼,所以我们就用人们最通俗易懂的“茶礼”二字来概括这类具有特定意义的沏泡和品饮活动。如果叫“茶道”,当时许多人比较难理解;如果叫“茶艺”,又很难让人联系到其中的思想文化内涵。如今,在几十年的从事茶艺教学、茶艺研究、茶艺交流和茶艺评比等实践之后,回过头来看,其实这3种称谓并没有本质的区别,无雅俗之别,亦无高下之分,可以任凭喜好称呼,不必统一,我们要注重的还是通过泡饮的技艺来宣传“茶德”,通过茶为媒介来承载、传达思想。

删繁就简三秋树

对于沏泡程序的设计,并不是一开始就有一个完整成熟的想法。刚开始设计茶艺程式的时候,人多、杯子多、花样也多。等到在实践中摸索之后,才渐渐领会陆羽《茶经》中以“俭”为德的核心思想。因而我常常过一段时间就否定我自己以前的东西。有些人不理解,认为童老师“花样”可真多,一时一个想法,但我十分清楚,自己是在沏泡的反复实践中不断地进步。

茶艺程式不复杂:一个人、一套茶具、六大茶礼、九种泡法全部可以解决。眼花缭乱、花里胡哨的动作套路是要不得的。但上手后,茶艺却又是复杂的,它并非一成不变的,如何科学地泡茶,怎样沏泡最符合茶性,是我们最应思考的。以西湖龙井为例,都是两段式冲泡法,新茶和陈茶的沏泡略有不同。新茶需用少量开水浸润,让客人闻到新茶的真香之后,再用“凤凰三点头”的手法冲泡。“凤凰三点头”从文化寓意的角度出发,意为向客人三鞠躬;从自然科学的角度出发,是为了使茶叶在杯中翻滚,以达到均匀茶汤的目的,否则客人喝的第一口茶就是白开水。人们常说“头开”(第一泡)不好,“二开”(第二泡)最佳,就是没有均匀茶汤的缘故。其他品种的茶也有“一泡”洗茶的做法,但用于泡西湖龙井新茶是万万不能的,因为绿茶中富含氨基酸,氨基酸特别容易冲泡出来,如果将“头开”茶水倒了岂不可惜?但是隔了两年的陈茶又如何呢?叶子发黄,一股陈气已经出来,所以需通过很快的温润泡,将第一开倒掉,让第二泡的真香真味散发出来。这样既可以把表面氧化的部分去掉,又可以让已经失去新茶香的龙井冲泡出绿茶香来。其实,茶艺是非常灵活的,我们做自然科学的,就是要根据茶性来泡茶,不懂科学的人设计出来的茶艺动作好看、夸张,但泡出的茶不一定好喝。

茶艺宣传“进阶”之路

20世纪90年代,我们浙江省茶叶学会要搞一个早春探梅茶会的茶事活动,起因是当时学会的会员多以自然科学领域为主,也有一些茶企的技术、销售人员,大家都希望能有一个契机推动茶文化的传播。那时我刚从日本回国,参加了省里一个留学生会,正好认识一个交通学校的老师,他是中国文化研究会的秘书长,于是就想到通过他邀请中国文化研究会的人前来参加。起初我的想法很简单,觉得我们的茶事活动光在茶叶学会的小圈子里搞是没有影响力的,只有邀请更多领域的人来参加才能起到“事半功倍”的效果,用现在的话来说就是要跨界、破圈。那次活动收到了意想不到效果,不仅中国文化研究会的会长、副会长等很多人前来参加,还直接促成了一场国际茶文化的交流。原来,那时中国文化研究会正愁找不到接下来一场国际交流的主题,而茶事活动给了他们新的灵感,何不举办一场国际茶文化的交流呢?因为他们对茶文化没有研究,于是就请我们前去帮忙,后来活动还获得了中国茶叶学会的支持。最终这场活动的研讨、论文集整理由中国茶叶学会组织;评比、茶艺展示、会务等由我们浙江省茶叶学会负责。也是在这场国际交流活动上,我们和众多境外代表共同提议成立中国国际茶文化研究会。就这样,茶文化的宣传之路变得宽广无限,茶艺的发展之路也越走越宽。

全体参与的“无我茶会”

新成立的中国国际茶文化研究会以学术研讨为主,而国际无我茶会重在技艺的交流。这两个活动一个逢双数年做,一个逢单数年做,相互交叉,促进了交流。

那么什么是无我茶会呢?无我茶会是一种人人泡茶、人人奉茶、人人饮茶的全体参与式茶会,大家自备茶具,席地而坐围成一圈泡茶。一般约定每人泡茶4杯,向左边奉茶给3位茶友,剩下1杯留给自己,这样每人都有4杯茶可喝,喝完约定的泡数,收拾茶具,结束茶会。参加无我茶会的人要预先集中学习,在没有开水可烧的野外或者公园里,用自带的热水泡茶。没有高温水,没有温润泡就很难沏泡,泡茶的四要素就要改变,因而更考验技巧。

当时无我茶会在国内没有人做过,我曾因参加过一些境外的交流,有一定的经验,于是国内的培训也由我们首先来做。我们先在浙江茶叶学会会员单位里搞试点培训,在茶博馆、茶叶公司、学校做培训,队伍就慢慢带起来了。无我茶会要求一壶四杯作为自备的茶具。当时好的茶具十分难找。基本上每周我都要到陶瓷品市场上去“淘宝”。后来各个茶馆的培训慢慢成熟起来了。就可以到景德镇去定制了。记得第一次在杭州搞国际无我茶会的时候还没有人气,全靠我培训的几个茶馆帮忙出场地、承担费用,这也是对我长时间来义务免费培训的一种回馈和支持吧。现在,无我茶会已在多地举办,且被大家所熟知。深受各地茶人们的喜爱。

大众媒介与茶艺普及

1991年,我们和浙江音像出版社联系,打算制作《中国茶的品饮》录像带。因为内容比较小众,起初出版社不太愿意做,我们答应无报酬录制,且成本控制在1万元以下,最终完成了录制。通过录像片,茶艺得以快速推广,什么凤凰三点头、两端冲泡法就是那个时候被全国所熟知的。

1992年,由上海敦煌国际文化艺术公司拍摄的《中华茶文化》节目在中央电视台《文化长廊》栏目播出,我在其中担任了串联整个节目的专家主持。整个节目每周日下午播出,因为反响不错,后来还专门制成了录像带,叫《说茶》。后来,中央四套《老年课堂》栏目又邀请我录制了《老年饮茶养生》节目。当时身边的人还开玩笑说,怎么老是在中央台看到童老师您呢?

1996年,应浙江摄影出版社约稿,我又出了一本《习茶》的书。后来,我又陆续出了《影像中国茶道》《生活茶艺》等一系列书。这些录像、节目、图书的影响比较大,也促进了茶文化的普及和茶艺的推广。

如火如茶的茶艺培训

最早搞的茶艺培训,是非职业的先于职业的,而且是墙内开花墙外香。那时国内没有职业的培训,也没有茶艺师制度。从1995年开始,连续3年,我和韩国国际茶文化交流协会的会长释龙云一起在韩国办培训班。2004年开始,连续4年由中国茶叶学会牵头组织,我又受邀到日本去讲课。在国内还没有办培训班的时候,我们先办起了国际班。日、韩学生希望学习更丰富的中国茶文化,而我们也想把现代中国的茶文化、杭州的茶文化推广到国际上去,这就不谋而合了。

1999年,茶艺职业技能5级培训开始;2003年,浙江华韵职业技术学校开始做茶艺职业培训,浙江树人大学则创办了浙江应用茶文化专业,2020年还成立了国际茶文化学院,这是正规的学历教育;2006年,国际茶文化研究会和浙江林学院开设了茶文化学院;2014年,我的学生、浙大茶叶研究所所长王岳飞创办了浙大“童一家”茶艺培训,我们还创新了师资的培训,分6大茶类来教,一期教一个茶类,不仅讲怎么泡,更重要的是从自然科学讲起,包括怎么加工、审评,生化成分,怎么冲泡方方面面。我们希望做老师的知识面更广,教出的茶艺师才能更理解茶,更懂茶。

(童启庆 口述 洪烨丹 撰稿)

来源:杭州文史

如有侵权 请联系删除