这个概念一点都不新,更不是什么第三代发酵技术,目前公认第一代发酵是自然发酵,生茶或者熟茶后期仓储陈化都可以归入第一代发酵;第二代发酵是人工渥堆发酵,简单而言就是把毛茶堆积在一起然后撒水起温,利用三个作用,酶促作用,湿热作用,微生物作用促进茶叶转化,一般耗时30-60天转化成熟茶,小筐离地发酵本质上还是人工渥堆发酵,根本不是什么跨代的技术,你以为离地就能跨一代吗,这未免太LOW了。

第三代发酵技术公认的是微生物定向发酵,按照人的意愿发酵出功效性,适饮性更强的熟茶,通过人工接种微生物,创造温湿度环境,脱离自然环境的发酵,主要生产形式是密闭的发酵罐发酵,目前整个普洱茶行业掌握这一技术的只有大益,代表产品是益原素;

你告诉我,这两个会是同一代技术,当我白内障嘛?

为什么它不新呢,早在100年前就出现了!

这就涉及到传统普洱茶的诞生了,你要明白所谓的生茶,熟茶是1995年以后的概念,而以前的普洱茶并没有这个区分,就是普洱茶,它即不生,也不熟,而是刚上市就有一定发酵度的红汤普洱。

红汤普洱主要由两种工艺-湿水筑茶,紧茶发汗制备而来,现存最早的记载:

潮茶装布袋发汗,(文献最早见于1910的勐海恒春茶庄),主要应用于紧茶发酵,压制紧茶前潮水一次(不同于现在的熟茶压制前潮水),压制完毕后不烘干将紧茶装布袋堆积发汗,发酵生黄霉(不知道是什么霉,藏族人喜欢),这很可能沿袭至早期的古六大茶山的普洱贡茶技艺。据清朝历史资料记载,故宫的普洱茶汤色红浓,暖胃,有”夏喝龙井,冬喝普洱“的典故。

范和均也有相关文字记载:

“发展紧茶生产,扶持茶农茶工,佛海是藏销茶的重要产地,紧茶是藏胞一日不可缺少的生活必需品,销藏紧茶每年为数可观。紧茶制作并不复杂,每年冬季将来时,把收购积存的乾青毛茶取出,开灶蒸压后,装入布袋,积压成心型,然后放置屋角阴凉处约四十天后,布袋发微热约40°C左右,袋内茶叶则已发酵完毕,解开不带,取出紧茶,在外包棉纸,即可包装定型,俟季节型马帮到来,便可装驮起运。先到缅甸景栋、岗已、转火车到仰光、搭轮到印度加尔各答,转运到西藏边境成交。”

湿水筑茶,以李拂一的文章记载为准:

李拂一在1939年的《勐海茶业概况》:佛海茶叶制法,计分初制、再制两次手续。土民及茶农將茶叶採下,入釜炒使凋萎,取出竹席上反复搓揉成茶,晒干或晾干即得,是为初制茶。或零星担入市场售卖,或分別品质裝入竹篮。入篮須得湿以少許水分,以防齏脆。竹篮四周,范以大竹蘀(俗称饭笋叶)。一人立篮外,逐次加茶,以拳或棒捣压使其尽之紧密,是為“筑茶”,然后分口堆存,任其发酵,任其蒸发自行干燥。所以遵绿茶方法制造之普洱茶叶,其结果反变为不规则发酵之暗褐色红茶矣。此项初制之茶叶,通称为“散茶”。

简单说来就是在竹筐里放茶潮湿,用拳头或者棒捣紧,放置一边,任其自然发酵。

看到演化路径了吧,先是普洱茶压制成型后不烘干装在布袋里面堆积发汗(发汗就是发酵),范和均说的则是直接把青毛茶过蒸汽压紧,压成心型,装入布袋,压紧是为了茶叶升温促进发酵,放到阴凉处发酵四十多天;李拂一则是在青毛茶的时候就开始了发酵,青毛茶揉捻晒干之后,用竹篮盛茶,洒水,用笋叶把茶叶包裹住(方便起温),用拳头或者棒子捣紧,是为筑茶,然后任其发酵,这种工艺是非常接近现在渥堆发酵工艺的。

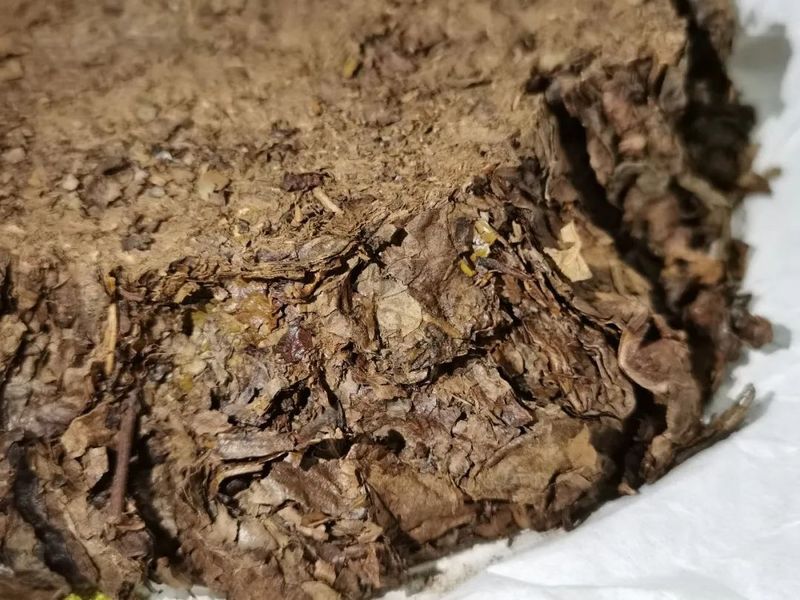

关键词来了,竹篮盛茶,笋叶包裹,洒水,筑紧,这就是典型的小筐离地发酵,一点都不新颖,滇茶的所谓“天脉”技术就是源自湿水筑茶工艺。

现在的小筐离地发酵它其实主要解决的是小堆发酵困难的问题,主要面向的是古树,大树茶发酵,或者小企业小作坊发酵方式,因为他们都有一个特点,那就是发酵规模普遍很小。

大堆子发酵有什么优势呢,一般发酵规模很大,1吨到40多吨不止,堆子升温很快,后期可以堆内温度可以达到最高65℃,一般在50-65℃之间徘徊,茶叶转化快,发酵效率高,香气高(温度高有助于提香);

小堆子就抓狂了,放在地上发酵,数量少,温度起不来,举个简单的例子就是一间教室10个人和100个的区别,放到竹筐里不仅可以把为数不多的茶叶聚拢,挤紧,还需要用麻布或者蛇皮袋包起来,这样裹起来撒水就容易起温,有了温度才会发酵。

所谓的小筐离地发酵解决的就是小堆发酵困难的问题,没有什么特别的优势,劣势倒是不少,比如起温还是困难,堆温低(一般都在55℃以下),发酵困难,效率低,一般都是轻发酵(因为很难发熟),当然堆味确实减少了,但香气通常也不高。

比起接地的大堆子发酵,小筐发酵并没有什么优势,无非是拆东墙补西墙,大堆子的问题解决了,但大堆子发酵的优势同样也没了,没有什么大的进步,反倒被无数商家吹捧,成了一个噱头,竟然还有人把其标榜为第三代发酵,想想就搞笑!

——本文来自小小发酵师,感谢作者付出。

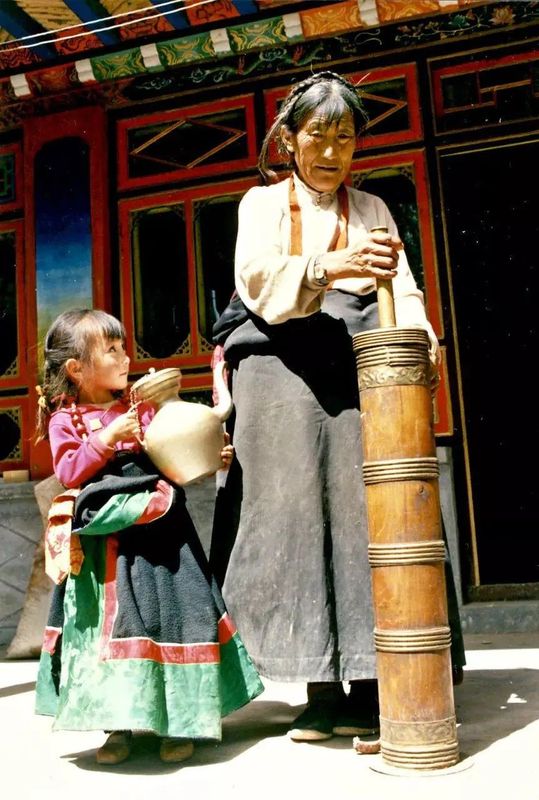

其实,西藏的神秘,是很多人的向往的天堂,那里有通天之路,那里是朝圣之地。"水、花、香、灯、茶、饭",这是藏族人每天起来必做的一件事,藏族人离不开茶,除了每天早上需要用茶碗装上"七碗水"用来敬佛外,煮酥油茶则是日常生活的一部分。感受最多的就是藏文化的厚重和神秘,还有雪域高原那绮丽的风光。藏族人品茶可分为两种,一种是酥油茶,一种是甜茶。

藏族人离不开茶,除了每大早上需要用茶碗装上“七为纯正的酥油茶,那是我们一生都不敢想的事情,用碗水"用来敬佛外,煮酥油茶则是日常生活的一部分。原雪山上随行。在领略雪域风光后我们来到了位于藏南边陲旅行,感受最多的就是藏文化的厚重和神秘,还有雪域高原的茶马古道,开始对藏族茶文化有了更深的了解。藏、汉茶马古道的丌通应该始于大唐与吐蕃交往时期““看着藏族人品茶可分为两种,酥油茶和甜茶。

据茶马古道上残留的石阶,看着山高水急上的吊桥。在文成公主入藏后喜欢喝,广为流行。朝拜完大昭寺,当时的马队一定很长,铃声一定很响,茶来到这个小镇后,来到了巴库街上的一家茶馆。它不仅仅影响了一个民族,而且影响了世界。藏很多,好多藏族人都喜欢在这里喝茶。我们进门后看到一个民族,一个伟大的民族,正是由于他们虔诚,才使得这个民族的叫卓玛曲宗的女孩正熟练地打制酥油茶。她先将沸腾的砖茶文化没有被同化而保留至今,藏族的茶文化也正是由于藏传汁、酥油和少许的盐倒人圆筒中,再用木柱上下搅动茶油混佛教的呵护,才扎根在每个藏族人的心中。藏族的茶就代表了他们的热情,端给客人品尝。

一壶甜茶,感觉味道很朵朵格桑花,在虔心向佛的同时,热情地迎接着每一位到这好,又要上一壶酥油茶和大家一起饮用。能与藏人在一家茶馆里的客人共同喝茶,平生第一次。虽然相互语言不通,但通过手语可“日光城里甜茶香,雪山朝圣有灵光"在西藏的日子以和她们进行简单交流。据说来这里喝茶的人大都是早上从里,我们匆匆地走过西藏的拉萨、日喀则、山南、林芝和那曲大昭寺那磕完长头后过来的。看来礼佛、喝茶真的是他们每地区,我们一边克服高原反应,一边欣赏大美西藏的自然风天不可缺少的。光;一面探求古老而神秘的宗教文化,一面了解和研究民俗为了更好地了解藏文化,我们走访了一户藏家。刚刚踏上的藏族茶文化。因为许多人知道,走人西藏,了解西藏,不仅需进藏家大门,主人便热情为我们献上圣洁的哈达。

关于西藏茶文化的许多基本问题还有待于进一步研究和探讨,传统茶文化的发展阶段性就是其中之一。目前有一些研究和成果涉及到这一问题,比如廖东凡先生的《藏地风俗》列举和探讨了茶叶在西藏传播的重要事件和时间节点。

茶叶传入西藏的时间与西藏开始流行喝茶的时间是不同的。现代考古已经证明,早在1800年前的东汉,当时正值西藏的古象雄王国时期,内地的茶叶已经传播到了现在的西藏阿里地区。但显然,西藏流行喝茶并不是从那时开始的。茶叶实体的传入比喝茶行为的流行要早。那么在开始较大范围饮茶之前,茶叶在西藏的主要用途是什么呢?我们知道,人们利用茶叶的最初形式是作为药用。传说中有神农尝百草以茶解毒的故事。中国的“茶药”和“茶疗”也非常有名。

在西藏,从传入至广泛饮用之前,茶叶的主要身份是药用以呵护身体健康,同时也作为“汉地”的一种珍贵稀有物品,统治者和大贵族把茶叶作为身份的一种象征而小心翼翼地保存起来。吐蕃赞普赤松德赞与常鲁公的对话就是一个重要的体现。《汉藏史集》中记载的“神鸟衔茶救国王”的故事也表现出茶叶的“妙药”身份是被高度认可的。《唐国史补》中有这样的记载:赵国栋,男,西藏民族大学学者、西藏综合发展研究院特约研究员,研究方向为西藏文化产业、西藏茶文化、茶社会学。常鲁公使西蕃,烹茶帐中,赞普曰:“此为何物?”鲁公曰:“涤烦疗渴,所谓茶也!”赞普曰:“我此亦有。”遂命出之,以指曰:“此寿州者,此舒州者,此顾渚者,此蕲门者,此昌明者,此湖者。”

常鲁公出使西蕃的时间是唐德宗建中二年,也就是公元781年,当时的吐蕃王朝的赞普是赤松德赞(755~797在位),此时也正值吐蕃王朝国力最为强盛的时期。依据《唐国史补》中此记载,当时的吐蕃赞普赤松德赞已经有了唐朝许多产茶地的茶叶,所以它传达给我们的信息已经不是茶叶传入的问题了,而是揭示了当时吐蕃赞普已经拥有了多种著名茶叶的现象,同时,赞普却依然对烹茶之事感到陌生。这一事件表明在赤松德赞赞普之前,茶叶作为饮料在吐蕃并没有达到流行的程度。唐朝流行的烹茶方式是“煎茶”,茶圣陆羽在《茶经》中对煎茶法有具体介绍,简单理解就是以水煎熬茶汤之法。因此常鲁公的“烹茶”应该就是运用煎茶法。而煎茶法恰恰可以为酥油茶的出现带来契机和启示,尤其是可以启发人们通过熬茶,出汤。常鲁公之事,想必会给有着非凡智慧的赤松德赞如何利用茶带来很多启发。

《汉藏史集》中有记载说,噶米王向僧人学会了烹茶,米扎贡又向噶米王学会了烹茶,并依次传下来。此条信息的延伸之义为:噶米王是在西藏开饮茶风气之人。后来人们在现实生活中不断创造加工从而形成了西藏独有的饮茶方法和文化内容。这里所说的噶米王就是常鲁公出使吐蕃时见到的赞普赤松德赞。无论赤松德赞是从常鲁公处学会烹茶,还是向僧人学会的烹茶,从上面的两则资料分析,在西藏,茶叶作为一种生活中的饮料开始被比较广泛地接受,并逐渐形成独具西藏特色的饮茶风俗始于吐蕃王朝的赤松德赞赞普在位时期,这种观点具有一定的史料支撑,应该是比较可靠的。从茶马贸易角度分析,也能支持这一观点。

唐朝大和九年(835),王涯成为中国历史上第一位“榷茶使”,茶叶的生产和贸易统一由官府管理。而在此之前,唐朝的开元年间(713~741)已经有周边的少数民族向唐朝献马索赏现象存在。有资料表明,唐贞元年间(785~805)已经有少数民族驱马到唐朝售茶,一定程度说明在西北和西南的少数民族地区茶叶需求量在急速增长,饮茶之风开始形成。到了宋朝,以茶易马制度正式定型。宋神宗熙宁七年(1074)李杞入蜀榷蜀茶,经营管理茶马贸易。同年,王韶上言:“西人颇以善马至边,其所嗜唯茶,而乏茶与之为茶市……”表明此时周边主要少数民族地区的饮茶之风在一些群体内已经基本形成。由于赤松德赞于755~797在位,此时正值唐贞元时期的中后期,也正是茶叶在唐朝周边少数民族地区影响力不断扩大。

藏茶在与西藏文化碰撞时,产生了代表一个民族的茶,所以把藏茶称之为:生命之茶……

来源于:古老藏茶

说到最爱喝茶的地区,你会想起哪里?

功夫茶流行的珠三角,还是茶馆遍地的川渝?

其实要论人均喝茶量,这些地方都要被西藏远远甩在后面。

说到西藏,大家脑海里马上浮现出雪域高原,洁白的哈达、圣洁的布达拉宫,还有那原始嘹亮的歌声。

其实除此之外,西藏还是一个茶史丰富,饮茶历史悠久的地方。

藏族人的饮食与茶是分不开的。

酥油茶、甜茶、清茶,藏族人一生离不开茶。

茶叶到底是何时传入西藏的?

史料记载,唐太宗李世民在公元641年,将文成公主嫁给了松赞干布,公主将茶叶带进了西藏,可以这样说,距今1300多年前,是文成公主第一位将茶将这个与以后的藏民息息相关的饮品带进了藏区!在《西藏政教签附录》有记载“茶叶自文成公主入藏地”!

据唐翰林学士李肇后著的《唐国史补》记载:“常鲁公使西蕃,烹茶帐中,赞普问曰:此为何物?鲁公曰:涤烦疗渴,所谓茶也。赞普曰:我此亦有。”逐命出之,以指曰:此寿州者,此邑湖者(今湖南岳阳)。又据《唐国史补》记载,唐代贡茶有十余品目霍山黄芽位列前六。

在西藏,茶是日常饮品之一,喝茶是藏族社会生活中不可缺少的一部分。

藏族人民日常喝的茶有酥油茶、甜茶和清茶。

酥油茶从吐蕃时期就已经开始流传开来,最具有代表性。

藏族人都有喝早茶的习惯,有条件的家庭,早茶就是酥油茶。

所谓酥油,即牛奶或羊奶煮沸,搅拌后倒入竹筒,冷却后表面凝结的一层脂肪。

酥油茶,茶底为紧压茶,煮出茶汁后,滤出茶渣,将茶液、凝结出酥油的奶、盐、糖一起加入打茶筒搅拌至融为一体。

酥油茶喝起来咸里透香,涩中有甘,既可暖身,又因为酥油和奶的加入,增加了抗寒力。

甜茶,兴起于三四十年代,从印度传过来,在拉萨兴起。

甜茶原料是来自印度或云南的红茶,加鲜奶和糖煮成,味道甜爽滑腻。

拉萨的甜茶馆,不管是老人还是年轻人都喜欢去,边喝茶边聊天。

清茶比较平常,大多为大茶和砖茶,水煮而成。

藏族人一般到中午以后就开始喝清茶,几乎每个藏族家庭都有火钵,上面经常煨着一壶清茶,以备随取随喝。

藏族为什么爱喝茶?

根据西藏等地区成年人边销茶消费量调查分析报告显示:西藏自治区居民边销茶每日平均消费量为23.19 g,换算一下,年人均茶叶消费量就是8464 g,也就是说每个成年人差不多一年要喝掉16.9斤茶!

这个数据,要明显远远高于我国成年饮茶者的茶叶平均消费水平,就连同为边茶消费区的内蒙古都难望其项背,说西藏是中国最爱喝茶的省份,毫不为过。

西藏人为什么这么爱喝茶?

首先是历史原因,西藏从唐朝开始,就慢慢形成了自己的、独特的高原茶文化,这种茶文化已经深入到藏族人民的社会风俗、社会礼仪和生活艺术各个方面,茶成为藏族人生活中不可取代的一部分。

其次就是茶叶的功效,契合了藏族的饮食习惯。藏茶多为紧压黑茶,有消食、止渴、去腻的功用,对于缺氧、干燥和以肉食、酥油、糌粑为主食的青藏高原人来说,可以帮助消化,调节生理代谢机能。

《甘露漫录》里说:“茶之为物,西戎吐番,古今皆仰之。以其腥肉之食,非茶不消;青稞之热,非茶不解” ,也佐证了这一观点。

藏茶从哪来?

在古代,西藏不产茶,其茶叶主要靠外部供给。滇藏川三角地区的茶马古道,驼铃叮当,输送了一千多年的茶叶。

宋朝开始在四川雅安设立茶马司,开始“茶马贸易”,以茶叶换马匹。雅安所产的南路边茶在藏区极富盛名,被称为“康砖”,至今都能在西藏居民家庭餐桌上见到。

到清朝时,朝廷对马匹的需求量减少,但是高原人民对茶叶的需求有增无减,茶马互市逐渐变成“边茶贸易”,以茶换取边疆地区各种名贵药材。

建国后西藏尝试从外地引进茶种,在林芝的波密易贡农场试种成功,创制了细嫩烘青绿茶“珠峰圣茶”,但产量较少,西藏的茶叶来源主要还是靠外输。

从雪域高原到西子湖畔再到五指山下,都布满茶的身影。

茶是中国的,也是56个民族的,百花齐放,才是中国茶的最大特点。

来源:赢和茶频道

如有侵权 请联系删除