最近去了一趟湖南安化,没想到原来车水马龙、熙熙攘攘人群的安化黑茶一条街,竟变得如此落寞,街上冷冷清清,大多数黑茶店铺无人问津,与几年前的繁华景象形成鲜明对比,作为一个湖南人不觉心中有些失落,现在带点黑茶作为安化特产回家,也不知家人是否喜欢?

记得安化黑茶红火的时候,朋友将安化黑茶当宝贝一样送给我,其实我对茶懂得很少,品尝后并未发现安化黑茶的特别之处,当时觉得它与普通茶并没有什么二样,不明白那个时候为什么这么多人追捧它。而今安化黑茶早已没有当年的雄风了,甚至可以用哀鸿遍野来形容,茶农家里的积压货堆积如山,价格一落千丈!茶商们连连亏损心中暗自叫苦,不愿再拿出钱来投资。

一、安化黑茶曾经的辉煌

安化黑茶是中国黑茶的始祖,来自湖南中部益阳安化县的本土大叶黑毛茶,由于地理环境优越,境内峰峦起伏,云雾弥漫,溪流纵横,赋予黑毛茶优良品质,其中以高马二溪、云台山、芙蓉山三大山头的黑毛茶最为有名。安化黑茶属于后发酵茶,在唐朝曾列为朝廷贡品,清明时期还出口到俄罗斯。

2009~2017年是安化黑茶最风光鼎盛时期,那些年安化黑茶红遍全国,几乎家户喻晓,来安化运输黑茶的排长队。2009年,安化黑茶价格大幅上涨,但仍供不应求,各地媒体争相报道,使安化黑茶迅速“窜红”,多次上了中央电视台,得到市场热烈追捧,一时间安化黑茶功效被夸大,成为“养生”的代名词,市民争相抢购,尽管价格一路飙升,人们仍不惜重金趋之若鹜,几万元一斤的陈年安化黑茶比比皆是。

二、安化黑茶的种类

安化黑茶是六大基本茶类之一,由谷雨季节的鲜叶加工而成。主要品种简称为“三尖”、“三砖”、“一卷”。“三尖茶”顾名思义就是茶叶树上最顶尖稚嫩的部分,为古代皇室贡品,供皇室饮用。“三尖”分为天尖、贡尖和生尖3种,天尖为上品,贡尖次之,生尖含梗多相对粗糙。

“三砖茶”是指茯砖茶、黑砖茶、花砖茶3种砖块状的茶块。它们都属于安化黑茶紧压茶中的砖茶类,都经过后发酵过程。黑砖、花砖原料要求高于茯砖;而黑砖与花砖相比,花砖的原料品质稍优于黑砖。茯砖菜有一个显著特点就是茶内含有一种似“金花”的菌类,这种菌叫冠突散囊菌,营养价值高。“金花”越丰富,质量就越佳。黑砖茶是因为色泽黑润而得名,砖面均匀;花砖是由花卷改型而来。

“一卷”现统称安化千两茶。以每卷的茶叶净含量合老秤一千两而得名,因其外表以蓼叶裹胎,外包棕片,再用竹篾捆压箍紧包装成花格状,呈长圆柱体状,故又名花卷茶。花卷茶以安化上等黑茶为原料,经“筛制”、“拣剔”、“风选”、“整形”、“拼配”等工序加工而成。其实千两茶包含千两茶、五百两茶、三百两茶、百两茶以及十两茶等多种规格。

三、安化黑茶的品质标准和特点

安化黑茶是选用黑毛茶一芽一叶至一芽四叶或相当嫩度的对夹叶,经过杀青、初揉、渥堆、复揉、干燥五道工序而制作而成。

安化黑茶的品质有3个标准,一是按照黑毛茶细嫩程度分为四个等级;一级的黑毛茶厚实肥硕、色泽黑润,香味醇和,并带有淡淡的松烟香,泡出来的茶为橙黄色;二是按茶园所处的地理位置分为A、B、C三级;A级为高海拔荒山野生茶,是茶园的最佳品,B级为人工开垦种植在高海拔的茶园,C级则为人工开垦的低海拔茶园;三是按储存陈化时间,储存陈化时间越久价值越高。

安化黑茶从外形上看,具有叶底厚实、粗大等特点,口感醇和微涩,带有可口甜酒香或松烟香味,陈茶有陈香,野生茶则有淡淡的清香,茯砖茶和千两茶还有特殊的菌花香。安化黑茶与其它普通黑茶不同的是,内含对人体有益的金花,即“冠突散囊菌”。另外,一般茶类保质期只有1~2年,而安化黑茶却有越陈越香的特点,它的成品在存放的过程中有一个缓慢的发酵过程,逐步形成特有的陈香风格,并且陈香随存放时间的延长而增加。

四、造成低迷不振的主要原因

1、市场逐渐趋于理智

由于过去茶商片面追求高额利润,争相炒作安化黑茶,过度吹嘘它的功效,甚至将其神化,吹捧为无所不能的神仙饮品,并将它与奶、肉并列为“一日不可缺少”的生活必备食品。在民间散发一些荒谬至极的顺口溜,例如:顺口溜:早茶一盅,一天威风;午茶一盅,劳动轻松;晚茶一盅,防病除痛等,致使一些不明真相的老百姓纷纷抢购。

然而,谎言经不起时间的考验,终究会有破灭的这一天,时间长了,人们真正认识了黑茶,原来许多流传是一个泡沬,安化黑茶不过是一款营养成分比普通茶类略高的茶品。人们从清醒中回归理智正常,再也不相信不良商贩大肆鼓吹黑茶神奇的鬼话,购买的人越来越少。

另一方面,由于安化黑茶前期受到热捧,不少茶农扩大种植面积,还有一些新人也加入了种植队伍,大片水稻良田和山林都被开垦改成了茶园,加上无良茶商从外地拉原料到安化冒充当地黑茶,最后导致黑茶产量陡增,质量良莠不齐的被动局面,出现供大于求,价格跳水的萧条市场。

2、受多种环境影响

近2年的受疫情的影响,全球经济落入了低谷,黑茶出口严重受阻。国内虽说目前恢复还不错,但人们的消费观念也发生了变化,过去人们购买安化黑茶大都是冲着它的保健养生功效去的,如今明白了许多功效都是人为虚构,比它口感好物美价廉的茶类全国还有不少,可供选择范围多,因此真正钟情黑茶的人越来越少。

近2年气候变化多端影响了安化黑毛茶的品质。长期以来,黑毛茶具有得天独厚的种植环境,气候温和湿润、云雾缭绕。赋予它茶多酚、茶多糖、茶皂素含量高等优良的品质,这2年安化在黑毛茶采摘前后,气候异常雨水量过多,错过了最佳采摘时间,从而也影响了黑毛茶的品质。

另外有一些不法分子利用不正当的竞争手段,以次充好,低价进入高价卖出,还有的以传销拉人的形式,骗取高额利润,致使传销者上当受骗者,蒙受损失不断投诉,严重扰乱了黑茶市场的秩序,破坏了黑茶的良好信誉。

安化黑茶是好茶,特别是那些上了年份的老茶非常好喝,而且价格也亲民,这两年安化茶人们正在努力扭转颓势,但如何才能重振雄风,欢迎各位献计献策在文后留言。

——本文来自筱雅美食,感谢作者付出。

一种茶,原本默默无闻,如何让它在几年之内做到全国爆红,又如何让它从几百块一斤的价格,飙升到几十万甚至上百万一斤的?

没错,靠炒作!

炒作是那么容易的吗?那可是硬桥硬马的真本事,我们崂山茶因为产量稀少,价格比较高,所以很多网友经常在我文章和视频下方留言,说崂山茶价高不就是靠炒作吗?咚咚你也别在那又拍又写的,炒作什么?

一开始我没什么反应,后来看多了,发现很多人都是这么认为的,我这心态有点炸:这些“炒作炒作”张口就来朋友们,你们知道什么叫真正的茶叶炒作吗?天真了吧?今天咚咚我就跟大家详细说说炒作茶叶的事。

炒作一种茶,比看战争大片还刺激,它是一个系统工程,徐徐渐进,环环相扣,惊心动魄,更是一将功成万骨枯的事:大庄家发了,了事拂身去,深藏钱与名;炒客们惨了,崩盘如山倒,一朝解放前。

全国最开始炒作的茶,就是普洱,后来有大红袍、安化黑茶等等,而全国第一波茶叶炒作的始作俑者,就是一批台湾茶商,他们的招数眼花缭乱,到如今还被经常拿来用。

今天,咚咚就跟大家分享一下,炒作一种茶,都需要做些什么?

普洱茶:噩梦开始的地方

2004之前,知道普洱这种茶的人寥寥无几,喝的人就更少了,原因很简单,普洱作为边销茶,主要供给西藏等地区的牧民们喝,同时边销茶过去受国家管制,价格也一直上不去,云南又地处偏远,内地绿茶情节严重,别说普洱,就是红茶也没几个人喝,再一看这粗枝大叶子做的茶,加工也粗糙,茶饼里还经常夹杂着鸡毛什么的,简直下不了嘴。种茶也不挣钱,很多茶农甚至把古茶树都砍了,改种水果。

说起那几年的普洱,可怜得能让人掉泪。

但普洱茶在80年代就已经在港台地区开始流行起来,最初因为便宜又耐泡,普洱成为香港茶楼的宠儿,后来这批港台茶商居然发现了一个门道:随着储存时间的延长,普洱茶的味道竟然上去了,普洱的储藏属性被这帮人挖掘了出来,众茶商欢呼:我的天,这不收藏价值就来了!

于是这拨人就开始在港台地区炒作普洱老茶,那几年确实弄得挺红火,但炒作注定长不了,更何况台湾香港才多点人,发展得又比较早,已经被各种营销手段教育过好几轮了,都精得跟猴似的,所以没几年功夫,大规模普洱炒作就在港台地区歇菜了。

于是台湾人盯上了大陆。大陆这个时候是个什么情况?刚加入WTO,第一波人也富起来了,但钱袋子鼓了,却没见过什么大阵仗,属于“人傻、钱多”的阶段,那是真·土豪,这不正是人家下手的机会吗?

阿哥,阿叔,速来!

炒作第一招:打文化牌

在中国,一种茶要想成为名茶,必须征服一类人——精英阶层,而且最好是皇帝,靠这些人带货是最便捷的路数。只有这群人说好,这茶叶才能出名,全国人民才能效仿精英们去喝,古往今来皆是如此,龙井、碧螺春、茉莉花、金骏眉不都是这样火的吗?

正因如此,茶叶必须具有文化属性,才能入得了精英阶层的法眼,要不然这群人聚在一起喝茶的时候,咽了汤之后就只能大眼瞪小眼了,顶多说句:这茶不错。

那能行吗?那不得瞎扯两句,显得自己有知识,有品位,有票子吗?

来,小王,喝了这杯82年的普洱,然后给我写个喝后感

所以这第一招,就必须凸显茶叶的文化属性,越古老越好,越高大上越好。

台湾人炒作普洱茶的第一步,就同时打了两张文化牌,搞了个大阵仗:在2005年的时候,上演了一出“马帮进京送贡茶”的好戏。

2005年5月1日,一支由120匹马、43名赶马人、20多名管理和后勤人员组成的马队,从云南向北京进发,打着旗号是:“云南普洱·瑞贡京城”。

整整5个月,大小活动相互配合,马帮一路北上,引起全国各地媒体的关注,成为当年最火的事件之一,一路走一路曝光,赚足了全国人民的眼球。

为什么是两张文化牌:第一张讲的是茶马古道,凸显了普洱茶的历史属性;第二张是贡茶,讲的是普洱茶的高贵身份,乾隆爷都喝过,还写了诗(“独有普洱号刚坚,清标未足夸雀舌”),那能错的了吗?

要说乾隆就是吃了活得太长、写诗太多的亏,一生写了三四万首诗,没一首能传世的,但一不留神就被别人给用来打广告了,而且连广告费都没有,从京城亏到爪洼国去了!

那个时候的国人,也是纯真可爱,哪见过此种手段,本来以为在路旁看热闹,当吃瓜群众呢,没想到自己早就被算计进去了。一帮媒体也跟着瞎起哄,本来以为能蹭人家点流量,结果却给人家抬了轿子,捧了臭脚。

这不就是现在的路演吗,想想也是可笑,就搞这么个前后矛盾的宣传手段,也能成为一个重大社会新闻。

要是放在现在的舆论环境,我估计很多媒体人和围观群众就要开始喷了:你们马帮是不是走错路了,贡茶是你们能送的吗?茶马古道是往京城走的吗?赶紧掉头,往西藏走,不务正业,没脑子也学人家炒作!

没办法,人嘛,都是从傻白甜过来的,被坑几次,就都精了。

还没完,除了送贡茶入宫,还有迎贡茶回家。

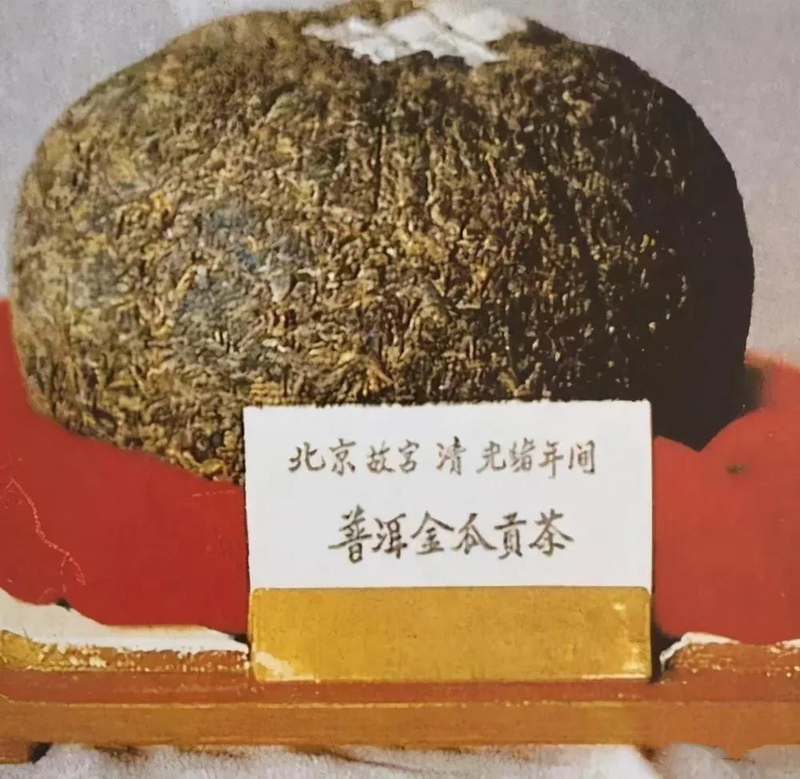

2007年,“在故宫中珍藏了百余年,被专家誉为普洱茶中的珍品的“万寿龙团贡茶”,3月19日离开北京故宫,途经天津、山东、上海、浙江、广东等地,返回云南省普洱市。”

当年为了这个真·宝贝疙瘩,相关部门还购买了保额1999万元的保险

据说当时场面非常火爆,大人物都站台了,市民为了一睹普洱茶老祖宗的风采,把现场挤得是水泄不通。

打文化牌这招也被咱们大陆这边学会了,以至于几年后宣传安化黑茶的时候,就借鉴了普洱茶的路数。

普洱不是有茶马古道吗?我们安化黑茶有万里茶路啊,清朝时候,晋商就是从我们安化出发,北上5千公里,将茶叶送到俄中边疆的蒙古恰克图,所以万里茶路是“纵贯中国、连接欧亚的国际商贸大道,是推动世界贸易发展的大动脉,其历史意义完全可与“丝绸之路”媲美”。

08年的时候,相关人士拍摄了《万里茶路》的纪录片,另外还请了当时名气极大的张纪中拍了一部以安化黑茶为线索的《菊花醉》,讲的是清朝咸丰年间的事,结果没上映,不知道什么原因。

大红袍当年炒作的时候就更方便了,连纪录片也不用拍,先把名字来源,“状元给茶树披红袍报恩”的故事炒一炒,然后直接亮明自己顶级国茶的身份:咱们是历代皇家贡茶,6棵树一年就产八两茶,也就美国总统尼克松来能给他四两,其他人玩蛋去吧,如今种植技术先进了,大家也能跟尼克松一个待遇啦。

母树茶到底啥味?

打文化牌,除了策划活动、拍摄电视节目,很关键的一招,就是写书。

咱们国人认一个理:一种说法如果要可信,必须成书,也就是“著书立说”,书上写了,那就可以用来辨别真伪,否则即使名声再大,也没有可信度,因为书上没说啊~

普洱茶就是吃了这个亏,古往今来的历史书籍中,对普洱茶的记载是凤毛麟角,台湾人甚至需要从朝鲜国的一些罕见的史料中,去寻找普洱茶在清代士大夫阶层中交往中的运用,以弥补普洱茶在汉语记录文字史料中的空白(2006年,韩国学者姜育发在台湾刊发了一篇论文《清代北京上流社会普洱茶海外史稿》,还是要走高大上的路数)。

这怎么能行?于是台湾人专门写了第一部介绍普洱茶的书《普洱茶》,客观地说,此书对推广普洱茶起到了积极作用,因为之前没人写,所以被很多人誉为普洱茶的“圣经”,但里面的内容很多与事实有出入,甚至直接作假,把云南很多做普洱茶的老前辈们给气不轻,有的内行更是直接拆台,而更重要的是,此书的创作目的不纯粹,夹杂着卖茶的私货,重点描述了一些普洱老茶的流通过程,为炒作台湾茶商手里的老茶铺了路。

这招咱们的人也很快学了起来,就比如为了普及安化黑茶,也有很多书出版了,比如08年出版了第一部介绍黑茶的书——《安化黑茶》,以后还出了不少,现在很多的茶书,也有这个目的。

其实上文介绍的第一招文化牌,严格意义上还不能算炒作,只能说是营销,都是常规手段,没什么可指责的。炒作和营销的概念不一样,营销是指”企业发现或发掘准消费者需求,让消费者了解该产品进而购买该产品的过程。”,也就是说让别人知道我,了解我,然后购买我的产品,央视上天天打广告的,你不能说人家是炒作吧?

而炒作,是通过各种虚假的宣传和经济手段,不仅让别人知道了我,而且要花远高于产品实际价格的钱来购买我的产品,从而谋取暴利。但是炒作的前期铺垫工作,就是要靠营销的手段来完成的,铺垫完了,那就该动真格的了。

炒作第二招:拍卖

就算不喝茶的人,一般也听说过一些天价茶,网上一查比比皆是,什么2007年170万元/公斤的黄山毛峰,2009年200万元/公斤的太平猴魁,2012年1公斤67万的铁观音,现在大家都习以为常而了,但要说最早开始搞拍卖的,那还得说是普洱茶,人家2002年就搞拍卖了,搞这一手,当时很多人都懵了,咋的?茶叶也能拍卖了?

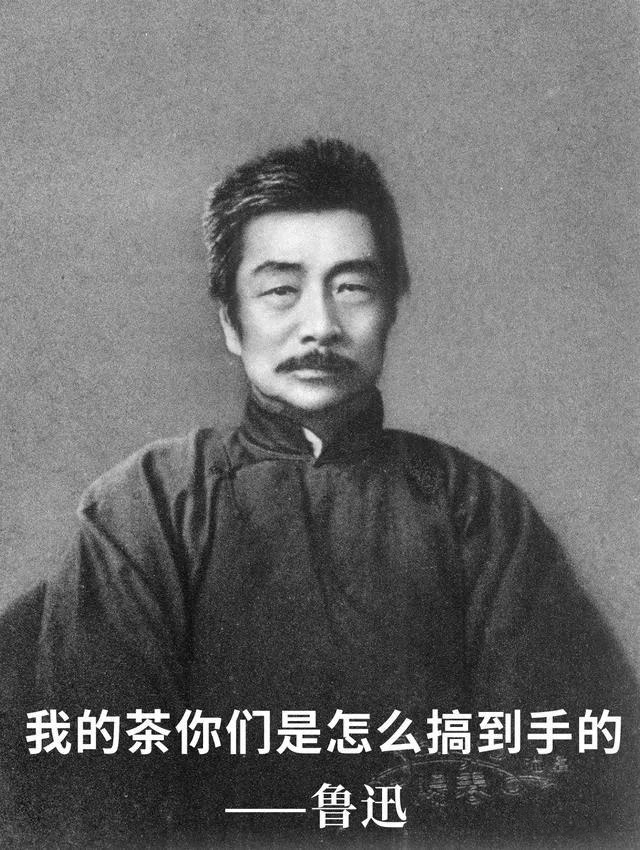

早在2002年11月广州春秋季优质茶评比会上,鲁迅先生收藏的20克普洱茶拍卖出16万人民币。后来更多了,2019年甚至在香港拍出了2311万元的天价。

拍卖茶叶这招,其实早就有了,1837年英国就成立了伦敦茶叶拍卖中心,当时拍卖的是阿萨姆、锡兰和中国产的当季红茶,是大宗交易,不是古董茶,后来被港台茶商学走了,放在大陆拿来用,没想到一发不可收拾。

为什么搞拍卖?因为人对钱其实是非常敏感的,天价茶的出现,一方面赚足了人们的眼球,另一方面可以拉高茶叶整体的价格水平,不管是新茶还是老茶,一般人看了会说:你看这50年的茶都拍出100万了,咱们这2年的不也得值个好几千,就算是新茶,放它5年不也值钱了?

这不跟理财似的,这买的人不就多了?

于是这招咱们也学会了,到了现在依然乐此不疲,你说这普洱、黑茶还有点储藏价值,沾了点古董的边,人家大红袍母树那几年就那几两茶,几个买家也是为了宣传自己,你绿茶顶破天了也就能放18个月,量还不少,拍这么高的价格,一泡下去,一条十几克的金项链没有了,给谁喝?到底谁买的?很多拍卖会其实有猫腻,左手倒右手,就是赚个眼球罢了,偏偏有人到现在还信,别妄想把他们往回拽,只能用血淋淋的现实来教育。

所以很多拍卖,就是以不正常的经济手段,来达到拉高价格进行炒作的目的。

不知道大家拍没拍过东西,我就拍过,那是真刺激,当然是小打小闹,就是购物中心里当年那些拍卖油画的小把戏,不过一旦参与进去,那种患得患失、不肯跌份,与人争胜的情绪,很容易就让人丧失了理智:我看上一幅画,跟人家较上了劲,一个劲地举牌,心脏怦怦直跳,血压也上去了,手心都出了汗,一副普通的半人工油画,从50元拍到1000元,我差点着了道,还好因为自己穷,最后顶住了,到了600就放弃了,就这样被别人拍了,我还直后悔。直到完全冷静下来,才感觉幸亏没买,本来就是凑个热闹,怎么就跟着了魔似的?

也不知有多少人当时也是着了拍卖的道,花了大把冤枉钱,其实你不买,大概率是有内部人接盘的。

炒作第三招:保健

很多人喝茶,是为了养生,茶叶也确实有一些保健功能,比如提神解酒什么的,就比如普洱和安化黑茶,过去销往牧区,主要就是由降低血脂血糖,解油去腻的作用,有一少部分幸运儿还能减几斤肉(降低血脂血糖并不等于减肥)。

但要炒作嘛,光刮油哪能行,还得能美容养颜抗衰老,明目健齿防中风,护肝养肾抗癌症,最不济,也得养个胃吧。

这茶到了他们手里,简直成了包治百病的万能良药,什么“神农尝百草,得荼而解之”,李时珍的《本草纲目》都搬出来了,再宣传些现实生活中的案例,这养生保健茶就出来了。

不良商家炒作普洱茶和黑茶,当年都走了这个路数,现在有些茶依然拿来用,只不过换成一些不知名植物做成的代用茶,花茶,把一些老头老太太忽悠的一愣一愣的,把养老的钱都拿来买茶了。

保健功能是炒作一种茶必须的一个招数,只有有了这个功效,才会让一些人动了尝试的念头,心甘情愿地掏钱,所以以后一旦有一种茶又再大张旗鼓宣传自己的保健功效,大家就要小心了。

炒作第四招:囤货

囤货其实是前期工作,在上面几个招数之前就要完成。一般炒茶,都炒大茶厂的茶叶,因为有品牌,可信度高。大茶厂是跟代理商合作的,代理还分割1、2、3级,大代理商给茶厂交保证金,从而垄断了茶叶的销售渠道,也就是说,这种茶只有我手里有货,什么时候发,发多少,全我说了算。

还有的台湾茶商直接收购茶场和茶园,直到现在,云南的很多茶园还是在台湾人手里。

不过有一说一,有些台湾茶商确实最早认识到了老茶树的价值,给保护起来了,也让当地人知道了茶树的价值,要不然由着茶农们这么砍,到现在还剩多少,那可真不好说了,并且也有台湾人是真喜欢普洱,也想一门心思做好普洱茶。

当然这是新茶,普洱这种越老越贵的茶,台湾茶商们早就提前派人到处去收茶,规模很大,加上过去在港台地区炒剩下的存货,然后在自己的书里宣传一下,这盘没多长时间就做好了。

炒作第五招:抬价

货也囤完了,营销也做了,那市场就该启动了。

怎么启动?首先大代理商先往市场放一小部分的货,这货还不是随便放的,一般都是比较熟的人,然后看看形势,如果价格涨得不厉害,那自己再高价收回去,给市场造成涨价的假象,来回几次,围观群众一看,这价格上来了呀,这么暴利的吗?前天一件(84饼为一件)普洱才4800,今天就涨到6800了,不靠谱,我观望观望,看看价格能不能下来?睡一觉起来,一看又涨了,一件已经到了12000了,再观望,这钱就赚不着了,那我赶紧进场吧,就这样,稀里糊涂当了韭菜。

天下熙熙,皆为利来,天下攘攘,皆为利往,人都是逐利的,巨大的利益面前,人性的弱点暴露无遗,于是之前做房产的、卖水果的、开出租的、做家电的人都进来了,一点茶都不懂,也敢进上百万的货,每天盯着价格噌噌地往上窜,露出了欣慰的微笑。

前期出货挣了钱了,以为他们会罢手吗?不会的,挣了钱,接着进货吧,还想再捞一笔,这就是人性。

到最疯狂的时候,普洱茶已经金融化、期货化了,不见实物也敢买卖。

普洱茶之后的大红袍也是这样,但是大红袍没有像普洱茶那么疯狂,最关键的就是几个大茶厂比较理性,开始平价出货,拉低了市场的价格,最终保持了终端市场的稳定。

炒作第六招:放货

大庄家们左倒右手,这价格终于上去了,就比如普洱,2007年已经到了每件20000以上的高位,就要出货了。

当然这是个技术活,偷偷地出货,打枪的不要,几个大庄家约定好了出货顺序,今天你出点,明天我出点,就是不能让市场上大部分散客们发现,但出货往往伴随着价格的飙升,也就是说,庄家出货的时候,也就是茶叶涨得最猛的时候,但是他们不回购,不抬价了,价上不去了,但货在增加,买涨不买跌,这盘就崩了。

人家正出货大把捞银子呢,散户们还在花大价钱去进货,但像普洱,安化黑茶这种茶,每年的出货量巨大,都在几万、十几万吨,市场上根本就消化不了,供大于求,那崩盘就是迟早的事。

大红袍也是如此,真茶确实少,但假货横行,一旦市场到了饱和点,一样也要崩盘,那600万一公斤的普洱,据说跌成10万也没人要了。

崩盘之后的血与泪

其实大家发没发现,那几年炒作的手法,和炒股基本差不多:炒作一个概念,建仓,唱多,然后出逃。

最苦的是茶农,原本好不容易能看见钱了,这一棒子打下去,鲜叶无人问津,又烂在自己手里。

不过炒作普洱的人比炒股还是要强一些的,因为台湾庄家虽然走了,可咱们内地自己的人把招都学会了,不断积蓄能量,组织反扑,所以普洱的炒作是时断时续,这十年一直小炒不断,只不过进化了,比如讲山头、炒树王了,花样也是层出不穷,比如搞个认领野生茶树什么的。

如今台湾茶商的套路咱们都会了,玩得比他们还溜,要论耍心眼,他们台湾人还能玩过咱们吗?爷爷那一辈的时候就不是对手,这才“转进”,给圈在岛子里去了,所以这几年他们也基本都歇菜。

其实普洱这种茶,就算台湾人不炒作,以其自身的储藏属性,保健功效,再加上醇厚的味道,老百姓生活条件好了,它注定还是要火遍全国的,只不过是时间早晚的问题,而频繁地炒作,是实打实地在砸普洱的招牌,同样的还有安化黑茶,大红袍,和普洱一样,文化和味道上都是有料的,被不良商家这么一搞,吃亏的是消费者,损害的是茶叶的品牌形象,肥了炒家,但这炒作的标签一贴上,十年二十年你是摘不下来的,让很大一部分人敬而远之。

我喷了普洱茶这么多,其实是对人不对茶,可不是对普洱有意见,相反,我非常喜欢喝普洱,除了绿茶红茶,就属普洱喝得多,但我喝普洱很简单:你别跟我说哪个山头什么年份,我觉得对我口味,我喜欢就行,其他的我一概不听,也不敢研究,因为全国的茶叶,没有哪一种跟普洱一样,有这么多道道和概念可以讲的,一旦钻进去,就停不下来了,而那些山头、年份、茶树、历史的概念会一股脑进了你的脑子里。

如果你不是一种茶的品茶行家和老茶客,对茶叶的概念认知会严重引导你对味觉的判断,有时候一个暗示就行,就比如有人送了你一份茶,当着你的面指着这红盒子说,"这茶是我送的啊,记住了,千万别送人,这是好茶",有些人就跟着了魔似的,会倾向于认为这个茶喝起来就是好,就这么神奇,除非你是这个茶的绝对内行。所以研究上之后,这买的茶越来越讲究,价格也越来越高,“适口为珍”这句话,早就扔到姥姥家去了。

我说了这么多,就是为了给崂山茶正个名:因为历史短,文化上也没什么料,没啥概念可炒的;宣传力度也不够,否则也不会成现在这样,出了山东没几个人知道崂山茶是个什么东西;也没啥收藏属性,大庄家游资们也看不上,倒是搞过拍卖,但因为不会宣传,知道的人也没几个,对整体的价格没产生什么影响。

也就是说崂山茶的品牌营销都没做好,更别谈炒作了。

所以大家以后也别说什么炒作、炒作的,崂山这边哪有这些手段和资本?先学学营销吧。

来源:崂山咚咚,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

很多喜爱茶的人或多或少都会收藏一些茶在家里,像福鼎白茶、云南普洱茶、安化黑茶等等。

个人藏茶原因也有很多,有些是纯粹的喜爱某一款茶,有一些可能是想投资升值,也有一些是为了讲究品味。

如今,白茶的收藏价值已经获得市场的普遍认同,随着年份增长,价格平均每年增值20%-30%,其收藏价值与“古树普洱”一样,甚至攀升至数十万元。

无论出于什么原因,藏茶毕竟是个技术活,既然要收藏茶,我们自然要选好地、藏好茶,今天就来聊聊藏茶的几个小误区,让新手茶友们在自己藏茶的时候更有底气。

【盲目追求年份,不值得】

许多一开始藏茶的茶友,往往会去选一些年份比较高的茶,特别是十年、二十年、甚至三四十年的茶特别抢手,更多的人潜意识以为藏一些已经有年头的老茶总是不会错的。

但其实市面上并没有这么多高年份的老白茶在流通,因为一饼饼有名气的白茶,其用料、制作方式和时间都是非常讲究的。

特别是用料,很多当年采用顶级茶叶制作的福鼎大白茶、福鼎大毫茶,他们的用料在偌大的茶园里面都是凤毛麟角的,制成的成品茶自然也不会多,经过十几二十年的流通和消耗,留在市面上的根本不会有多少。

现在大部分的老茶很有可能是某些商家用出厂仅一两年乃至几个月的茶叶蒸压的而成的。

我们在决定选茶进行收藏的时候,必须了解选中的茶叶的历史和当年的数量,以及品鉴报告,全方位的了解这款茶叶,才能心中有数。

因白茶属于轻微发酵茶,所以刚制作出来的头年的白茶,接近绿茶的口感。

但是白茶就是这样奇妙,随着时间的陈放,白茶内含物的陈化转变得越来越醇厚。特别是到达一定年份的白茶,其养生保健功效更加明显。

想要藏好茶,还是藏新茶,陪着它在时间的流逝中慢慢成长吧。

【个人藏茶,藏茶场地需谨慎】

许多人在家里藏茶其实都没有注意过藏茶的一些小细节,以为只要找一个阴凉的地方放着就可以了,而不去考虑存茶所在的地方,旁边放的东西,甚至房子的构造等等。

从小的说,很多人把茶带回家就随手扔在靠近厨房或者靠近卫生间的柜子里,和一些生活用品或者食材放在一起,这样的坏处在于,茶叶本身就具有吸附异味的特性,福鼎白茶更甚,基本等于说,它和任何东西放在一起就会有带上那个东西的气味。

和红枣放一起有红枣味,和酱油放一起有酱油味,和塑料放一起还会有塑料味!处于这样环境中的白茶茶味寡淡,有怪味,茶香混杂,甚至茶香完全消失!

【以为发黑的老茶才是好的】

很多人看茶肯定是先看外表的,通常以茶饼外包装、品牌、色彩等来判别福鼎白茶的质量,乃至有人以为,只要茶饼上长了厚厚一层毛、白霜、发黑的才是好的茶。

其实先不说,发黑的茶本身还能不能喝还是两说的这回事。很多已经到发黑程度的茶,其实本身已经是陈化过度了,或根本就是“做旧”。

辨识“做旧”

左:做旧白茶 右:陈三年白茶

白茶虽然历史悠久,但要说流行,也就最近十年的事情。也就是说,在十年以前,人们是不会刻意去收藏很多白茶的。

如今市场上真正的陈期在十年以上的白茶,大部分都是当年没卖出去的,属于“意外的收获”。

既然如此,如今市场上怎么会有那么多老白茶呢?因此,可以肯定地说,市场上很大部分老白茶都是“做旧”的发酵茶。所以有一双“火眼金睛”,能辨别真伪老白茶,至关重要。

撬茶饼

如果白茶有被压成饼,真的老白茶,撬开后的茶叶与未撬开时的表面是统一的;而假的老白茶,往往是表面发酵做旧,而撬开后,里面却是完全不一样的外观和色泽。

观汤色

真的老白茶,冲泡出水后,汤色呈黄色或琥珀色,年份越长汤色越深,但无论如何,色泽都是透亮鲜明,丝毫不浑浊。

而做旧的发酵后的老白茶,尤其是已经变质的白茶,汤色往往浑浊不堪。

品茶香

真的老白茶,会有一股浓浓的药香,闻之沁人心脾,随着年份的增加这股香味会逐渐加强。

茶汤入口,甘甜生津,药香融入柔滑、粘稠的汤液中,经由喉咙直击心窝,回味无穷。而假的老白茶,闻起来出来一股发酵后的茶汤味之外,别无其他。

看耐泡度

真的老白茶,泡过十几泡之后,汤色和味道依然不比初泡时差多少;而假的老白茶,到了十几泡之后早已淡而无光,索然寡味。

辨叶底

真的老白茶,即使是陈期十多年以上的,经过多次冲泡后,叶底仍然可以看到棕色;而假的老白茶,有些因为发酵过度,冲泡后的叶底往往呈黑色。

以上几招就是辨别真假老白茶的“六脉神剑”。

以上几点须全部满足,才算是真的老白茶,有一点不满足,就可推翻全部。

其实,这些步骤看起来分离,实际在鉴别过程中,往往得相互结合,反复比对,才能练出火眼金睛。

理性藏茶

如今市场上的“老白茶”出现了奇货可居的热销现象,想入手几饼充充门面也不是那么容易的事情。

此时不妨边喝边藏,只要存放适宜,新白茶也能转化成老白茶。

一般来说,白茶只要放置在阴凉干燥、避光、通透的地方就可以长期保存,同时存储环境需要无异味。

当然,白茶要想长期存放,茶饼质量自然要好,否则即便存放个十年八年也没意义。建议可以入手一些好产地,好工艺,高性价比的白茶,这样存放着也更有保障。