清宫皇室对茶叶的消费量巨大,且将茶应用于宫廷生活的各方各面。清初设置御茶膳房专门打理宫廷日常用茶,各处用茶皆从内务府广储司茶库定量领取。清宫饮茶既沿袭了明代泡制清茶、花茶等旧俗,又融入烹制奶茶等游牧民族的饮食习惯,并发挥茶叶的药用功能,以茶入药,制成代饮茶。宫中各项典礼活动多设置饮茶环节,茶叶日渐成为沟通君臣、宗藩、满汉关系的纽带。

宫廷是古代国家的核心,也是国家财富的最主要受益者之一,宫廷的各项消费一定程度上代表着同时期社会的最高消费水平,文章通过对清朝宫廷饮茶进行研究,由点及面地介绍清代社会的饮茶习惯及其中的文化内涵,并以饮茶为切入点,探究汉族礼仪文化对清代满族统治者的影响及满汉文化之交融。

01

日常饮茶

清初设置御茶膳房负责收领各地缴纳的肉、油、奶、酒、菜、果等食品,打理皇室膳食和内廷酒席宴会。其中御茶房是专门侍候皇帝饮茶的机构,筹备茶水、奶茶和果品。御茶房以外,皇后、皇太后的寝宫里各自设有茶房,皇子皇孙迎娶福晋后,寝宫也会增设茶房。

清宫各处用茶是每月定期定量从内务府广储司茶库领取。各妃嫔、皇子日常消费的茶叶是每月领取定额,例如就六安茶而言,贵妃、妃、嫔每月例用六安茶各十四两,而贵人每月例用六安茶各七两,常在每月例用六安茶六两,小阿哥每月例用六安茶二两,小格格每月例用六安茶二两;此外,皇后茶房每月例用黄茶六百包,贵妃茶房每月例用黄茶三百包,妃、嫔茶房每月例用黄茶各一百五十包 。可见清宫内依身份等级不同,每月分配到茶叶数量各有差别。

清宫各机构用茶也由广储司定量供给。例如皇家御用品的制造机构造办处每月领散茶二斤,用于举办小型典仪活动和刊刻书籍的武英殿每月领散茶三斤,皇帝御门听政的乾清门每月领散茶三斤,内阁每月领散茶五斤,供奉诸神之所的万善殿每月领散茶五斤十两;小内学每年春夏秋三季每季六安茶二袋,御茶房每月领黄茶二十包,碱二十九斤六两 。

清宫日常茶饮主要有奶茶、清茶和花茶等,其中以奶茶消费最多。一筩(筒)奶茶需要“黄茶一包、盐一两、乳油二钱、牛乳一锡镟(每镟重三斤八两)” 。制作奶茶的各种原料定期定量地分配至各处。御前,乳茶例用乳牛六十头,每日泉水十二罐,乳油一斤,茶叶七十五包;皇后前,例用乳牛二十五头,每日泉水十二罐,茶叶十包;贵妃前,例用乳牛四头;妃前,例用乳牛三头;嫔前例用乳牛二头 ,体现出清代宫廷内极为严格的身份等级制度。

奶茶大量用于御膳和各类筵席中,例如内务府档案记录道:乾隆四十八年(1783)正月初一日午宴,“未初二刻五分,万岁爷升座……送汤膳毕,乐止。承应戏未完,奉旨:送奶茶。奶茶碗盖一出,就送王子阿哥等位奶茶,奶茶毕,将茶桌请下,戏毕,转宴” 。

筵席奶茶需求量大且需要非常正式的制作过程。“筵席前一日,承办官率领熬茶蒙古(蒙古人)、熬茶拜阿唐至熬茶所,监视如法煎熬乳茶。熬毕,注缸内保存。筵宴日黎明,熬茶拜阿唐将乳茶倾入银茶桶,送至筵宴所。

清宫皇室还偏爱各类花茶。花茶有两种,一种是“以花点茶”。“以锡瓶置茗,杂花其中,隔水煮之。一沸即起,令干。将此点茶,则皆作花香。梅、兰、桂、菊、莲、茉莉、玫瑰、蔷薇、木樨、橘诸花皆可。” ;另一种是像珠兰茶一样,在茶叶制作过程中,以鲜花为原料,选绿茶作为茶坯,混合窨制。使如此制作出的茶叶带有花香,用时直接冲泡,人们也称其为香片茶,以茉莉香片居多。

清宫中名声最响的花茶是清高宗亲手创制的三清茶。三清茶以梅花、松仁、佛手为原料,高宗认为这三种物品皆属清雅之物,以之瀹茶,俱幽香。将宫中收集的雪水煮沸,将这三者与龙井茶一同冲泡便制成了三清茶。

▲ 龙井十八颗御茶 / 何光华 摄

清高宗作《三清茶》吟道:“梅花色不妖,佛手香且洁。松实味芳腴,三品殊清绝。烹以折手铛,沃之承筐雪。火候辨鱼蟹,鼎烟迭生灭。越瓯泼仙乳,璮庐适禅悦。五蕴净大半,可悟不可说。馥馥兜罗递,活活云浆澈。偓佺遗可餐,林逋赏时别。懒举赵州案,颇笑玉川谲。寒宵听行漏,古月看悬玦。软饱迩几余,敲吟兴无竭” 。

▲清乾隆款红漆描黑三清茶盅 (故宫博物院藏)

清茶泛指直接用沸水冲泡茶叶而不加其它物料的茶水。康熙年间,进贡宫廷的贡茶包括福建武夷山岩顶新茶、江西雨前芽茶、云南普洱茶以及女儿茶等;雍正时期进贡的贡茶如六安茶、松针茶、银针茶、松萝茶等;乾隆时期的贡茶有浙江的龙井茶、郑宅芽茶,江苏的阳羡茶、碧螺春茶,云贵的普洱茶,四川的仙茶、观音茶、青城芽茶,湖南的安化芽茶、界亭芽茶、君山芽茶,安徽的银针茶、雀舌茶、松萝茶等,相较于前朝,茶叶的来源和种类更为多元和丰富。

清代皇帝对冲泡茶叶的水十分讲究,乾隆皇帝六下江南,随身携带方斗称量泉水重量,最终认为天下泉水中唯玉泉山的泉水重量最轻、水质最清,遂封玉泉山泉水为“天下第一泉”,并作为御用水,就连在外出巡也要派人带着。

02

以茶入药的代饮茶

传说神农“遍尝百草,日遇七十二毒,得荼而解之”,其中“荼”就是茶,可以推测,茶叶的药用很早便被人们所重视。人们将中草药与茶叶配用,以茶代药,称为代饮茶。

明代初年,由周定王朱橚等人编修的大型方书《普济方》,在食治门中专辟“药茶”一篇,收载了药茶方八首;《永乐大典·医药集》中亦有代茶饮的记载。清代,记录药茶方的著作日益增加,代饮茶进一步丰富和发展。陆廷灿的《续茶经》、刘源长的《茶史》、黄官绣的《本草求真》等书均载有代茶饮药方。

清宫代饮茶制作较民间更为讲究,皇帝、后妃养尊处优,身体稍有不适便要召见御医诊视,若病情不重,便会代茶饮来调理身体。

代茶饮分为两种情况:一种是以茶入药,将药效较轻的中药与茶叶搭配;另一种是仅选用数种中草药煎汤或用沸水冲泡之后,像喝茶一样饮用。以仙药茶为代表。

“清宫仙药茶由六安茶、乌龙茶,加上紫苏叶、泽泻丝、曹蒲、山植四味中药,经过特殊加工制成,具有减肥消滞、化浊和中、开郁通脉的效果,还用于感冒、伤暑引起的发冷发烧、头痛头疼以及病后消化不良、胸膈饱满、恶心呕吐等症,降脂效果也很明显,是一种四季必备的良药” 。

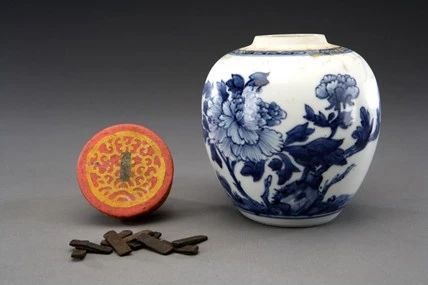

故宫博物院里至今还收藏着清代贡茶中的人参茶膏,几十块茶膏被完好地保存在青花瓷罐中。人参茶膏是将名贵药材中的人参与茶叶混合熬制,再用模板压制成形。人参具有修补元气、益气生津、补脾益肺和安神益智等多种有益功效,将人参与茶叶搭配制成茶膏,服用者既可以品尝茶香,又可以滋补身体。

▲ 人参茶膏(故宫博物院藏)

清宫医案整理编著的《慈禧光绪医方选议》中也收录了代饮茶药方数十首。例如“避瘟明目清上散”选取“珠兰茶一两二钱、南薄荷五钱、香白芷五钱、川大黄六钱、大青叶一两二钱、降香四钱等”研磨成细面状,兑冰片,再研磨,可用来治疗眼疾 。

03

清宫礼仪与茶

清代宫廷礼仪经历了由简单演变至成熟繁琐的过程,并且在这些仪式中,贡茶扮演着越来越重要的角色。

清宫茶事形成于顺治年间,雍正时期进一步发展,乾隆时期达到鼎盛。

清朝初期,各项仪式多饮酒。例如崇德年间的祭天坛礼,“大学士范文程捧祝文自大政殿近前恭呈,奉命主祭大臣公塔占跪受,捧祝文前行,各官排列随后。至天坛,刑斋戒百日乌牛,上香,献果品,奠酒,照例行礼,奏文致祭” 。

而之后各项礼仪多以茶代酒。每年初春,四川官员须祭拜蒙顶山,采制蒙顶山茶“三百六十叶,贮两银瓶贡入帝京,以备天子效庙之供” 。

▲ 蒙顶五峰之间的皇茶园 / 陈书谦 摄

1、常朝礼

清代的朝会分为大朝和常朝。大朝是三大节,即元旦、冬至和万寿节,皇帝亲临太和殿接受文武百官参拜庆贺。常朝则是召集官员处理国家重要政务的集会,举行常朝的过程中,也设置了严格的礼仪制度规范君臣行为。

常朝上,皇帝在太和殿升座后,赐诸王以下各官坐,“上进茶,王以下文武各官,俱就坐次,行一叩头礼毕,光禄寺执事人员,赐各官茶,各官就坐次行一叩头礼,饮毕,再行一叩头礼” 。赏赐大臣官员的贡茶多是由光禄寺承办的乳茶,由八旗马甲(骁骑兵)分赐之。

清乾隆六年(1741年),皇帝认为马甲赐茶,不甚雅观,命改由御茶房备茶,由内务府各执事人及内务府护军分别赐茶。每次,备茶四十桶,用执事人八十名,护军六十名,负责执茶桶、茶碗,按照大臣、官员坐次分别赐茶。

2、经筵活动

经筵是指汉唐以来帝王为研经论史而特设的御前讲席,是帝王教育的重要活动。

顺治九年(1652年)题准,“春秋各举经筵一次” ,经筵前一日,皇帝和文武百官祭拜孔子,经筵礼上,君臣一同品茶议政。

《(嘉庆)钦定大清会典事例》中详细记载了经筵典礼的全过程:举行经筵典礼之日,皇帝御常服乘舆出宫到文华殿,殿内侍立有满汉讲官。皇帝升座,讲官进至案前行一跪三叩礼,满汉官员进前讲四书,皇帝宣讲御论,各官面北跪听,再由满汉讲官进前讲经。

之后皇帝由文华殿至文渊阁,各官进至阁内接受赐茶 。乾隆皇帝在位期间举行了四十九次经筵。最初经筵上,文武大臣、讲官、翰林等人全部参加,席间只讲经史和品茶,没有歌乐。

乾隆五十二年(1787),特命演奏《抑戒》之章,以听乐清耳,品茶悦心。经筵所用茶,由光禄寺奉旨承办,每次例用六等满席二十二席,供乳茶十桶。

经筵后会举行日讲,康熙二十五年(1686年)题准,“每岁春秋二仲月,皇上御经筵后,钦天监择吉举行皇太子会讲礼。是日,由太常寺启请皇太子诣传心殿,行告祭礼。至会讲时,礼部官启请皇太子诣主敬殿,进讲经书。停设筵宴,光禄寺备茶。饮毕各退” 。

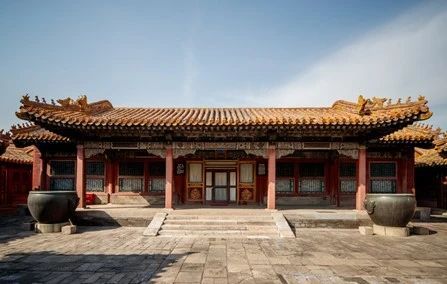

▲ 文渊阁

3、视学仪

视学仪是清帝听取国子监祭酒讲四书的礼仪,以“尊师重道为教化之本” ,顺治九年(1652年)开始进行,顺治十四年(1657年)再次举行。

康熙八年(1669年),“皇上临雍,重颁敕谕,一如前礼。”视学仪上,“上幸太学,行释奠礼……前一日,上于宫中致斋,设黄幄御座于彝伦堂内正中。上出东长安门,至成贤街棂星门外,又中路入黄幄内,上对孔子为行二跪六叩头礼,众臣随礼,礼毕后,满汉讲官进讲,讲易经、四书等,之后赐王以下各官茶。次日,于太和殿赐座赐茶” 。

4、茶宴

茶宴的历史最早可追溯至魏晋南北朝时期,在唐代达到鼎盛,是一种由煎茶待客演化而成“以文会友”的聚饮方式。

唐代诗人钱起曾在《与赵吕茶宴》诗中描述了茶宴的情景:“竹下忘言对紫茶,全胜羽客醉流霞。尘心洗净兴难尽,一树蝉声片影斜。”字里行间将文人神韵表现得淋漓尽致。

宋代朝廷开始举行大型茶宴,由皇帝赐茶。

至清代,宫廷茶宴成为宫廷生活中一项十分重要的仪式,主要内容为赋诗、品茶等,此风肇始于康熙朝,乾隆时达到极盛。

《养吉斋丛录》中记载道:“重华宫茶宴,始于乾隆间。自正月初二至初十日,无定期。” 起初没有固定的宴会地点,乾隆年后定在重华宫举行。众人“列坐左厢,宴用果盒杯茗。御制诗云:‘杯休醴醁劳行酒,盘饤餦餭可侑茶。’纪实也。” 出席的以词臣居多,人数并不固定。茶宴上,众人饮茶作诗。诗歌“体裁亦古今并用,小序或有或无,后以时事命题……定为七十二韵,二十八人分为八排,人得四句。每排冠以御制,又别有御制七律二章。题固预知,惟御制元韵,须要席前发下始知之。” 诗成呈给皇上阅览,皇上颁赏珍物,官员“叩首祗谢,亲捧而出。赐物以小荷囊为最重。谢时悬之衣襟,昭恩宠也。余人在外和诗,不入宴”。

清高宗在位期间,除因皇太后丧事外,每年都要在重华宫举行盛大的茶宴活动,君臣所作诗句全部收录于《御制诗集》。

▲ 重华宫

5、千叟宴

清帝在宫内举行千叟宴,地点设在内廷,其宗旨是敬老尊老。

康熙六十一年(1722年),“召八旗满洲蒙古汉军文武大臣官员及致仕退斥人员等年六十五以上者,六百八十人燕于乾清宫前” ,随后又召文武大臣官员及退休人员等年六十五以上的三百四十人在乾清宫前宴会。皇帝还特地命皇子、皇孙等宗室人员与之一同欢饮。

乾隆年间,千叟宴不仅仅局限于国内官员。有一年,朝鲜国入京进献年贡,恰逢第二天举行千叟宴,于是中外大小官员年龄符合者皆可参与宴会 。

千叟宴上会进行专门的茶礼。乾隆年间千叟宴的茶礼上,尚茶正呈上茶后,“高宗纯皇帝进茶,众皆坐次跪行一叩礼,茶毕,侍卫等进,分赐殿檐下丹墀列坐之王公大臣官员等茶,王公大臣官员接茶,俱行一叩礼,饮毕乐止,恭进果筵于宾座前 ”。茶礼毕后,宴会上皇帝会撰写诗文,或命与宴者各自作诗以纪念盛宴,事后编成诗集《千叟宴诗》。千叟宴茶礼被历朝沿用,旨在加强民族团结,和睦君臣关系。

▲ 清代千叟宴图 (中国国家博物馆藏)

6、外藩宴

每年除夕及正月十五,清朝皇帝赐外藩蒙古宴,理藩院引蒙古王公、台吉人,领侍卫内大臣、八旗一二品武职等参宴。

尚茶正进茶,再奏《海宇升平之章》,尚茶正率侍卫等举茶案由中道进,注茶于碗。进茶大臣奉茶入中门,群臣皆就本位跪,进茶大臣向皇帝进茶,退立于西。皇帝饮茶后,与宴官员行一叩礼。进茶大臣跪受茶碗后退下。众臣就坐,侍从将茶水等分赐与宴臣僚,众臣先行一叩礼,饮毕复行一叩礼。尚茶正撤茶宴退。

除了上述礼仪之外,清宫每年的藉田礼、丧仪、千秋节、万寿节等仪式上皆需饮茶。皇后、皇贵妃、妃、嫔、皇太子、诸王、公主、王妃等册立册封之礼也都有赐茶一项。

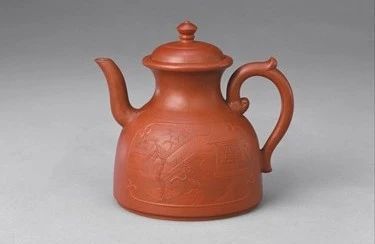

▲ 宜兴窑紫砂胎泥绘人物图题乾隆御制诗文执壶(故宫博物院藏)

礼仪是统治者试图通过把强势的文化符号融进人们生活的产物。清代统治者沿袭明代宫廷茶事,将汉民族的礼仪文化融入满族统治者的宫廷生活中,满汉两族文化不断磨合和相融,而形成一定范式。这些茶事中,饮茶已不单单为解渴,而成为一种礼仪符号和联系君臣、宗藩、满汉关系的手段。另一方面,正如杜浚所谓“茶有四妙”:“曰湛,曰幽,曰灵,曰远”。

饮茶是生活的艺术,对于宫廷而言,茶除了是礼仪的载体,也是清代皇帝在繁重的朝政之余舒放性灵、寻得身心放松和平静的重要途径。在康熙、乾隆、嘉庆等清代皇帝留下的众多诗作中,茶诗占据其中很大一部分。无论是康熙皇帝在避暑山写下的“烹茗汲泉清意味,个中谁解有真香”,还是乾隆皇帝在山中竹炉茶社写的“偶然消得片时暇,那是春风啜茗人”,皆是寄山水之趣,抒高雅之情,洒脱悠然自得之乐在字里行间自然流露。

来源:中国茶叶加工

如涉及版权问题请联系删除

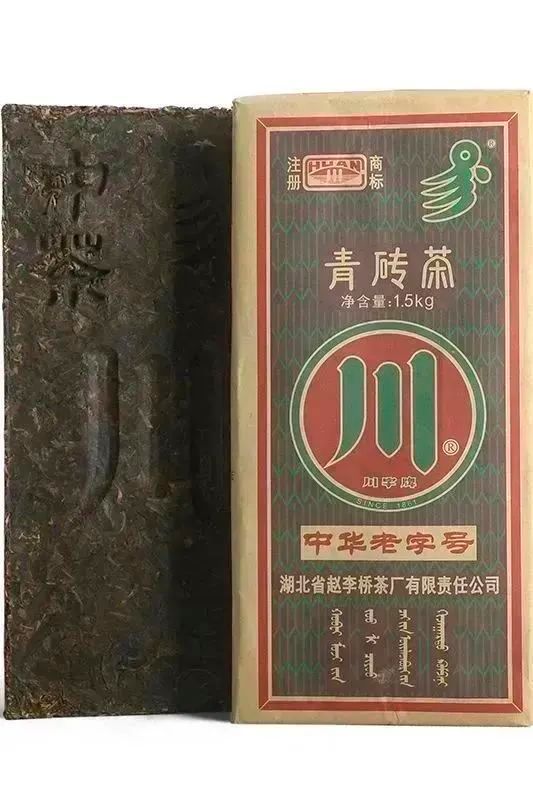

青砖茶属黑茶,源自湖北,盛行世界,既是全球同享的健康饮品,也是中华文化的亮丽名片。

从制茶技艺在口传身授中实现代际传承,为多民族实践所共享和珍视,到茶叶作为“使者”,通过经贸往来和人文交流,在世界各地广泛传播……一杯青砖茶,千年香,万里传,为文化多样性和文明创造力写下生动注脚。

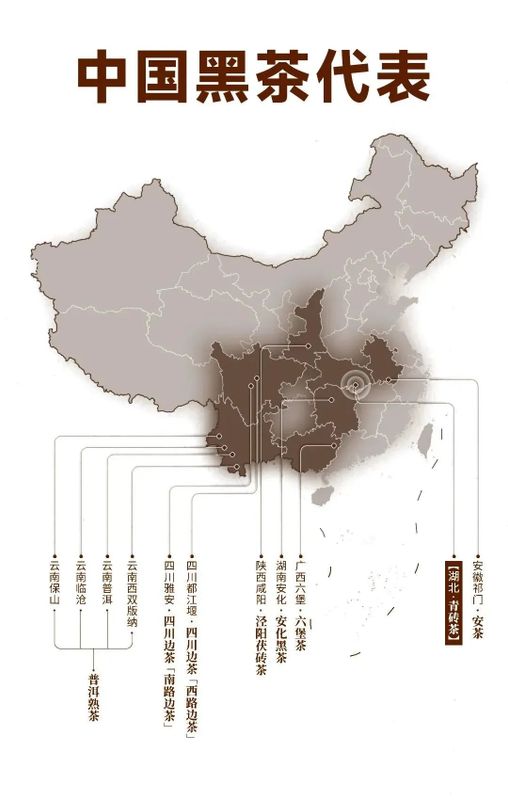

图丨湖北的青砖茶是中国黑茶代表之一

中国有六大茶类,要说最朴实、默默无名的,要属黑茶。比起白茶、绿茶的清爽,乌龙茶的香,红茶的甜,黑茶往往只能用粗犷来形容。

近年来,随着黑茶刮油脂,降血脂等功效的推广,逐渐受到现代人的喜爱。同时,今冬在年轻群体中兴起的“围炉烤茶”,也让最适合“煮制”的黑茶,引领起茶消费的新风潮。

黑茶最早是作为边销茶诞生的,可追溯到唐宋时茶马交易。

当时的制作工艺,还只能做出绿茶。由于交通不便,茶叶常常需要数月甚至半年之久,才能送达内蒙、西藏等地区。

一路上经过风吹雨晒,干湿交替,让原本的绿茶在微生物的作用下产生了发酵,滋味变得更“浓醇”,形成了最早的黑茶雏形。

到了明代时,黑茶制茶工艺基本形成,成为销往中国西北边境的主力茶。

黑茶在边疆地区广受欢迎,有一个重要原因——当地人以牧业为主,牛羊肉易得,蔬菜水果缺乏。肉吃多了,自然油腻,而黑茶,是最好的解腻饮品,不仅刮油脂,还能获取膳食纤维。由此,黑茶也成为边疆人民的“生命之饮”,如同盐、水、粮食一般。

现代茶学研究对此进行了佐证,同时发现,长期饮用黑茶对人体的血脂、血糖、血压、血管硬化均具有良好的调节作用。

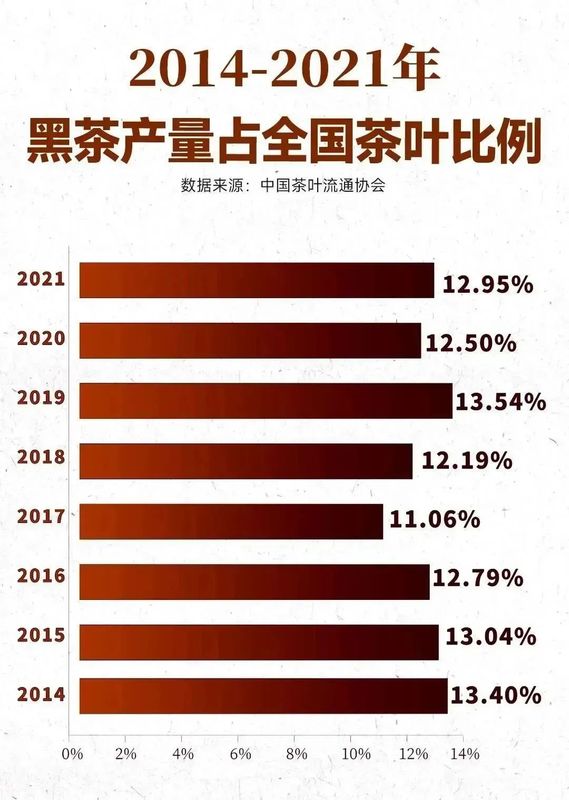

图丨2014-2021年黑茶产量占全国茶叶比例

黑茶在我国六大茶类中的产量,常年位居第三。

现今黑茶产量比较大的主要有湖北(青砖茶)、湖南(安化黑茶)、四川(四川边茶)、广西(六堡茶)、云南(普洱熟茶)等五大产区,同时陕西、安徽等地也有代表黑茶生产。

01

湖北黑茶,外销历史悠久

要说湖北与蒙古、俄罗斯的联系,过去会让很多人摸不着头脑。如若以茶为脉,就能发现它们因为湖北的黑茶——青砖茶联系紧密。

2020年,一段中蒙“羊来茶往”的外交佳话,为两国民间津津乐道,广为流传,成为中蒙友好的绝佳例证。这其中的主打“茶”,便是直到现在,仍受到蒙古人民的喜爱,且是制作蒙古奶茶的必备原料——湖北青砖茶。

图丨正在烘制的湖北青砖茶

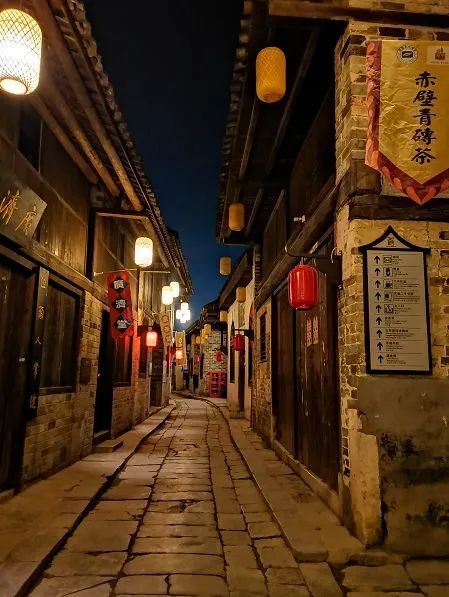

而一百多年前,全长1.4万公里,经我国北方至蒙古高原再至俄罗斯西伯里亚腹地的驼道,然后延长至全部欧洲的“万里茶道”上,则是由以赤壁青砖茶为代表的黑茶唱主角。

19世纪下半叶,汉口输出的茶叶占国内茶叶出口量的一半以上,其中的黑茶便以湖北青砖茶比例最大。这也使得赤壁羊楼洞成为了欧亚万里茶道的源头之一。

图丨赤壁羊楼洞是欧亚万里茶道源头

其实,翻开湖北青砖茶的外销历史,可以发现它一脉相承,世代相传,从未断代。

据河北省《万全县志》早在宋景德年间(1004年)朝廷就从湖北调拨饼茶与蒙古国进行茶马交易。

到明建文年间(约1400年)湖北制茶业已经相当发达,制成圆柱体冒盒茶,外面用竹篾做外包装,这就是后来百两茶、千两茶的前身。

图丨明代,湖北制茶业相当发达,制成圆柱体冒盒茶,是百两茶、千两茶的前身

清咸丰十一年(1861年)经过改进紧压茶生产技术,把外形设计成长方体,具有划时代意义世界第一块砖茶在湖北赤壁羊楼洞诞生。

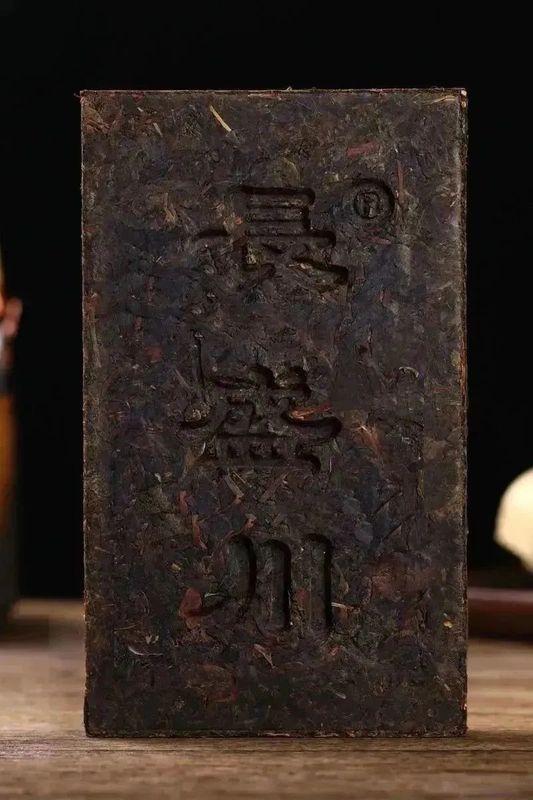

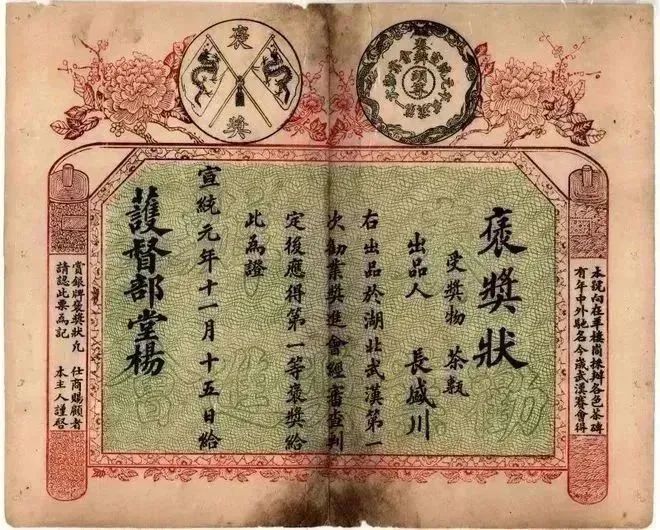

而后,湖北黑茶进入了它最辉煌的黄金发展时期——“长盛川”“生甡川”“昌生”“赵李桥”等一大批湖北著名商号,相继成为万里茶道的开拓者,在沿线开设260余个分号,占据当时茶业贸易的半壁江山,被誉为“万里茶道上的瑰宝”,引领中国茶走出国门,影响世界。

图丨世界第一块砖茶在湖北赤壁羊楼洞诞生,经典延续至今

如今,作为黑茶绝对代表的湖北青砖茶,依旧是北销的主力,主要销往内蒙古、新疆、甘肃、宁夏、西藏等地区,其在内蒙古黑茶市场的占有率近9成。

咸宁赤壁、宜昌等地是它的主要产区。

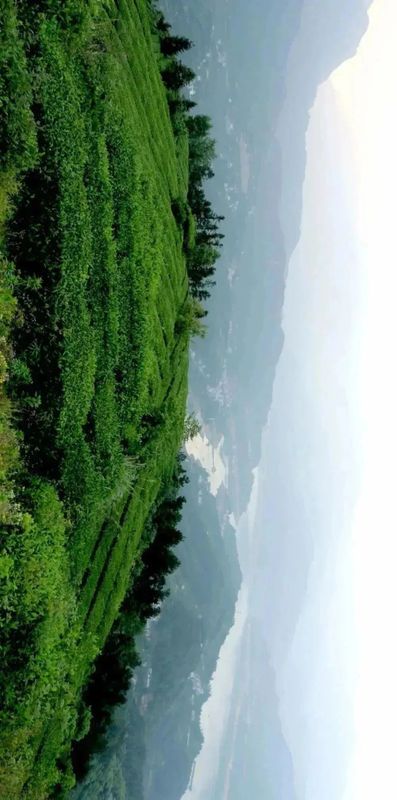

图丨位于宜昌的长盛川高山茶园基地

11月29日,我国政府申报的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”成功入选“人类非物质文化遗产代表作名录”。项目涉及全国15个省(区、市)的44个国家级非物质文化遗产代表性项目。

湖北有3个项目包含其中,分别是绿茶制作技艺中的恩施玉露制作技艺,黑茶制作技艺中的赵李桥砖茶制作技艺、长盛川青砖茶制作技艺。

图丨湖北黑茶制艺助力“中国茶”申遗成功

可以想见,以湖北黑茶为代表的荆楚茗品,将搭乘“中国茶”申遗成功的东风,架起对外交流的桥梁,让世界看到湖北茶文化、茶技艺的多彩魅力。

02

现代砖茶鼻祖

赤壁青砖茶

羊楼古巷青石幽,洞庄百年木楼秋。

千载修得茶香绕,观音泉韵洗风流。

这首出自《明朝·洞庄颂》的诗,以寥寥28个字,将赤壁羊楼洞的历史风貌、独特韵味勾勒了出来。

图丨羊楼洞的中国青砖茶博物馆

说到赤壁,人们想到的是战火纷飞的赤壁古战场,却鲜少有人知道这座“茶叶圣地”,这座屹立千年的小镇,起于汉晋,兴于唐宋,盛于清朝,作为砖茶的发祥地,乃中国著名茶产业地之一,也是中国茶业第一古镇。

图丨咸宁赤壁古战场

据史料记载早在西汉南北朝时期,赤壁就有了采茶饮茶的习俗。

三国魏时张揖编撰的《广雅》记载:“荆、巴间采茶做饼,叶老者,饼成以米膏出之。”在西汉南北朝时期这种采茶做饼之法其实就是现今饼茶、砖茶的制作雏形,在中国西南的云南、四川、湖北等省沿袭至今。蒲圻(现赤壁)在秦汉间就属荆州南郡,在三国前后分属汉昌、江夏、巴陵等郡。

到了唐代,饮茶之俗风靡全国,茶叶的采摘不仅出于山间野茶,开始出现成片化的茶园。

而蒲圻(现赤壁)的羊楼洞就位于湘鄂赣三省边陲,这给当时的蒲圻茶叶种植与销售提供了得天独厚的条件。据五代十国后蜀毛文锡于867年著《茶谱》记载:“鄂州之东山、蒲圻、唐年县,皆产茶,大茶黑色如韭叶,极软,治头疼”。宋朝地理志书《太平寰宇记》记载:“鄂州蒲圻、唐年诸县,其民……唯以种茶为业。”

图丨赤壁青砖茶产业发展集团旗下的万亩茶园

而元明时期,特别是明代,强大的明帝国威服四夷,商品经济相当发达,茶叶的需求极大地增长,茶叶逐渐形成工业化的生产,当时的蒲圻(现赤壁)由于其地理优势,居于汉口与岳州两大城市之间,羊楼洞开始出现较具规模的制茶业。

明中期,羊楼洞茶区出产的茶叶为了降低运费、减少损耗和便于长途运输,于是改变了宋代以来用米浆将茶叶黏合成饼状的办法,开始生产圆锥形状的帽盒茶,它便是青砖茶的雏形。

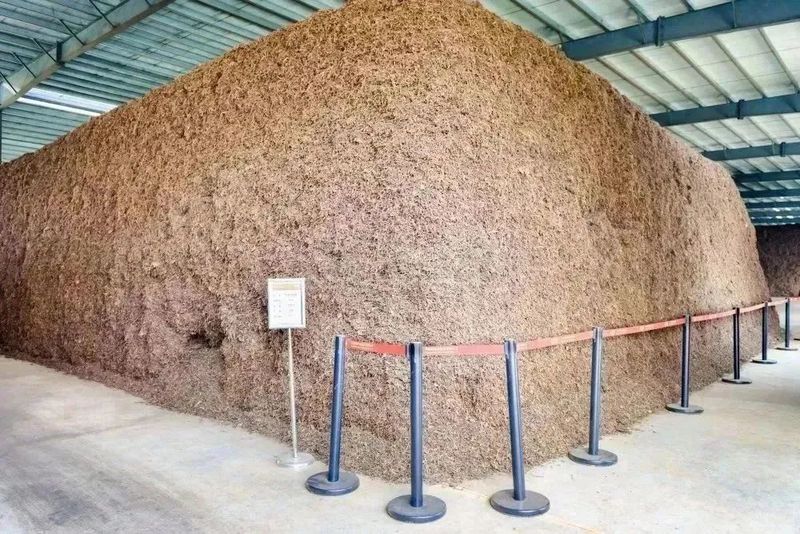

图丨赤壁青砖茶发酵料

乾隆年间,蒲圻(现赤壁)羊楼洞一带每年已可生产边销“帽盒茶”十万盒(八十万斤),羊楼洞因此也成为鄂湘赣三省交界处的茶叶产销集散中心。后来由于长途运输和储存需要,“帽盒茶”被进一步改进为砖茶。

嘉庆二十年(1815)蒲圻贡生周顺倜在他所作的《莼川竹枝词》中以诗词的方式介绍了羊楼洞制作砖茶的细节:“茶乡生计即山农,压作方砖白纸封。别有红笺书小字,西商监制自芙蓉。”

可见至少在嘉庆年间就有成型的砖茶出现。清代中后期随着制茶技术的改进,羊楼洞的砖茶生产日趋成熟。

时间来到近现代。

1843年,俄罗斯商人把淘汰下来的火车头拉到羊楼洞压制砖茶,世界上第一块机制青砖茶在赤壁羊楼洞问世,开启了赤壁青砖茶的科技时代。

19世纪90年代以后,俄商大增华茶进口额,代替英国主宰了汉口的茶叶市场,从1894—1917年,俄商购茶达到高峰,主要购买地在湖北,年需量在90万担左右,主要是砖茶,因而羊楼洞茶在这一时期砖茶生产大涨,形成砖茶生产的高峰。

1917年俄国十月革命后,沙俄在汉口和羊楼洞的茶厂停业,羊楼洞茶事受到暂短的挫伤,之后,茶庄主权归于华商,得以恢复。

图丨汉口的巴公房子,见证赤壁青砖茶近现代的兴衰

20世纪20年代,除恢复原有的茶厂外,汉口的“义兴”“聚兴顺”等茶号大发展,采购湖北、湖南的大量老青茶,仍在羊楼洞开庄制砖茶,使羊楼洞茶业具回升之势。

2021年9月来自中国茶叶界的知名专家学者云集赤壁,共同参与“赤壁青砖茶高峰论坛”一致认为:赤壁青砖茶始于公元1006年(北宋景德三年),产自北纬30度线“中国黑茶黄金发酵区——羊楼洞”。

近年来,咸宁市围绕打造百亿茶产业,大做茶“文章”,全市茶园面积达到51.19万亩,年产茶7.81万吨、综合产值130亿。其中,青砖茶产量达6.2万吨,是全国规模最大的青砖茶产区,“赤壁青砖茶”获中国驰名商标,品牌价值超过38亿元,在全国黑茶类排名中列居第3位。

03

六百多年、二十代人传承

湖北青砖茶

湖北黑茶制作技艺中的长盛川湖北青砖茶,起源于鄂西南地区,继承发展在宜昌。

图丨长盛川湖北青砖茶高山茶园

公元1368年(明洪武元年),何氏祖先何德海始创“长盛川青砖茶制作技艺“,首制帽盒茶。

相传,何氏在运送茶叶过程中,天降大雨,茶叶被偶然发酵,发酵后的茶叶口感醇厚、滑润。于是,何氏家族开始研究茶叶发酵工艺,并逐步稳固工艺流程,长盛川湖北青砖茶制作工艺开始出现。

图丨长盛川得到清廷皇家御赐的“红色双龙票”

明末清初,随着万里茶道的兴起,何氏家族与晋商渠家联手扩大经营,得朝廷御赐“红色双龙票”。长盛川湖北青砖茶经汉水,越黄河,行销西北和欧亚各国,衍生出“长顺川”“玉盛川”等50多个川字系列品牌,一度成为万里茶道上的主要流通商品,备受万里茶道沿线各国及地区追捧。

在有的地方,青砖茶甚至可以当货币流通,卢布和银元,都不及砖茶好用。

抗战时期,鄂南长盛川茶庄毁于战火,宜昌长盛川茶庄店面虽然被毁,但其生产依旧持续。

20世纪80年代,何氏建字辈兄弟开始着手在宜昌恢复青砖茶传统制作工艺。

经过精心准备,2013年在宜昌正式成立湖北长盛川青砖茶研究所,传承长盛川湖北青砖茶传统制作技艺。

图丨长盛川园区大门

宜昌,土壤肥沃,红黄壤偏酸,土壤有机质含量丰富,部分土壤含人体必需硒、锌微量元素。特别适合优质茶叶生长。

根据2015国家茶叶质量监督检验中心对长盛川湖北青砖茶的检验报告显示,水浸出物的含量为30.6%,比国家标准高出9.6个百分点。较高的茶水浸出物和游离的氨基酸造就了长盛川青砖茶汤色红亮,陈香浓郁,回甘明显的品质特点。

图丨长盛川青砖茶汤色红亮

传统长盛川湖北青砖茶从采摘到包装有77道工序,全由手工完成。

在600多年发展历程中,其加工工具和工艺虽然经过多次改进,但传统制作技艺一直保留下来,即使今天使用机械化生产,渥堆、干燥、包装等工序仍然保持传统手工艺。

图丨湖北青砖茶的传统制作技艺一直保留下来

如今,长盛川湖北青砖茶已再次走出国门。先后在法国、乌克兰、蒙古国、俄罗斯、澳大利亚、阿联酋等数十个国家开展经贸文化交流,将青砖茶文化带到了世界各地。

04

生命之饮,亦是世界之饮

300多年前,“万里茶道”从湖北赤壁羊楼洞出发,直达欧洲,形成古代一条以茶叶为大宗商品的长距离贸易线路。

2013年,为复兴这条古道,中、蒙、俄三国联合发起申报世界文化遗产的倡议;2019年,“万里茶道”被列入《中国世界文化遗产预备名单》。

中蒙俄“万里茶道”运的是什么茶?答案是黑茶为主。

图丨中蒙俄“万里茶道”运的以黑茶为主

中国茶叶14至17世纪就出现在中亚、波斯、印度西北部等地,并通过阿拉伯人逐步传播到欧洲。而此时作为大宗产品出口的茶叶,只可能是已大规模生产的青砖茶等黑茶,欧洲称之为“black tea”。

此后,直到18世纪红茶创制并出口,进而完全取代黑茶,欧洲人还以“black tea”称呼红茶。

图丨黑茶最早“走出去”促成了欧洲饮茶习俗与文化

湖北的青砖茶作为中国大宗茶叶的代表,最早传入欧洲,并促成“下午茶”等生活习性与文化的养成。

先说蒙古。一直以来,面粉、肉、砖茶,是蒙古人不可缺少的三种食品。

北方高寒,多以肉食。“以其腥肉之食,非茶不消,青稞之热,非茶不解”。以其独特的、不可替代的作用和功效,成为北方草原各族人民的生活必需品,被誉为生命之茶。

为了消解牛羊肉之腥、均衡营养,蒙族同胞每天将砖茶加入牛羊奶中一起煮,制成奶茶饮用。

图丨蒙族同胞每天将砖茶加入奶中,制成奶茶饮用

当每一个草原蒙古人家把青砖茶放进滚沸蒸腾的炊具中,飘起袅袅清香的时候,生活的满足感定会油然而生。

而这,竟是几千里外湖北长江边的茶农、茶工、茶商们千百年走出的茶马古道,孕育出的一个民族浓厚的奶茶文化。

图丨赤壁羊楼洞古镇

俄国学者阿·马·波兹德涅耶夫在他的《蒙古及蒙古人》中记述——

呼和浩特的商业中,自古以来最主要的项目就是茶叶,而茶叶之中又以砖茶,尤其是二十四块一箱的砖茶为主。这种茶叶几乎总是专门供给当地的汉族居民和土默特居民用的。

奇怪的是,“在归化城和归化城周围地区,除了这种二十四块一箱的砖茶,可以说从来就不饮用其他的茶叶,再富有的商人和牧民也都不喝白毫茶和花茶,而只喝这种砖茶。由于这种风俗习惯,就在最多不过十年以前,这种砖茶在归化城的销售量竟达四万箱。”

这一记载有力地说明了生活在内蒙古的蒙古族汉族饮食文化的接近性和对青砖茶的依赖性有多么趋同。

图丨青砖茶是蒙族人民的生活必需品

而更北边的俄罗斯,相对于中国来说,饮茶的历史不算太长,但茶在俄罗斯民族文化中却同样占有重要位置。

有史料记载,最早进入俄罗斯的茶叶是蒙古可汗作为礼品送给俄国沙皇的中国茶叶。俄国沙皇一饮上瘾,从此茶便堂尔皇之地进入了俄罗斯宫廷,随后又扩大到俄罗斯贵族家庭。

到如今,俄罗斯俨然成为是世界主要茶叶消费国和进口国之一。俄罗斯人每年的茶叶消费量是美国人的6倍、中国人的2倍。

图丨茶在俄罗斯民族文化中占有重要位置

历史学家阿列克谢·沃雷涅茨在《俄罗斯星球》上发表的一篇文章中写道,“到19世纪中叶,所有社会阶层,从贵族到最穷的农民都在喝茶。”

可以说,饮茶,将俄罗斯各个阶层的人联系在了一起。

从饮茶形式上来看,与中国人的香茗一杯,细品慢饮不同,俄罗斯人喝茶,不是为了解渴,也不是为了待客或消遣,他们喝茶时一定要伴以大盘小碟的蛋糕、烤饼、馅饼、甜面包、饼干、糖块、果酱、蜂蜜等“茶点”,将饮茶作为佐餐的重要部分。

图丨俄罗斯将饮茶作为佐餐的重要部分

在俄罗斯有“无茶炊便不能算饮茶”的说法。茶炊,即喝茶用的热水壶,装有把手、龙头和支脚,是俄罗斯茶文化的代表。

每当主人将茶炊端到桌上,那茶香便飘得满屋生辉。尤其是在寒冷的冬季,窗外大雪纷飞,屋里炉火正红,摆上铜茶炊。一会儿便喷出蒸气,吱吱作响,再搭配桌上放着的面包、方糖、果酱及各种甜食,那种感觉真是好不惬意。

只有这样,俄罗斯节日的气氛、人间的亲情才得以尽情喧染。

图丨俄罗斯有“无茶炊便不能算饮茶”的说法

05

湖北“青砖”变“轻砖”

中国黑茶至今仍然保留着旺盛的发展活力。

无论从历史还是现实来看,湖北的青砖茶无疑是黑茶王国的开辟者、先驱,有理由顶戴万千瞩目的皇冠。目前青砖茶持续出口俄罗斯、中亚、欧洲、东南亚、美洲等地,成为中华茶文化影响世界的代表之一。

过去,喝青砖茶需先用茶刀或茶锥从砖茶的边缘撬开,顺着茶叶的纹路慢慢将砖茶一层层地拨开,然后将砖茶放入大容量紫砂壶中煮制。但这也成为青砖茶消费的核心痛点——对于生活节奏求快、求便的年轻人来说太过繁琐,他们大都不愿将时间花在撬砖、煮茶上。

图丨过去喝青砖茶需撬砖、煮制,太过繁琐

青砖茶走过了几百年,已经有了一定的文化底蕴。但是随着市场经济的发展和人民生活水平的提高,市场对青砖茶的需求也不一样了。怎么让青砖茶“轻起来”,是湖北一直在做的努力。

如今的青砖茶,早已不再是原来的一块“板砖”,它变得越来越轻、越来越时髦、越来越受年轻人的喜爱。

围绕“青砖”变“轻砖”,近年来,湖北已开发出青砖茶袋泡茶、巧克力砖茶、速溶茶、凉茶、奶茶、茶雪糕、茶面膜等300余种新型产品和衍生产品。与此同时,湖北茶企们将年轻化的语言文案融入传统青砖茶,也让古老的青砖茶有了新样态。

从创“轻”到创“新”,改变的不仅仅是古老青砖茶的重量、煮茶的方式,更重要的是引流年轻人认识青砖茶,品尝青砖茶,感受健康味道。

图丨趣味青砖茶,颇受年轻人喜爱

万里茶道远,文化济世长。

湖北的古茶园、古茶号林林总总,老茶厂、老字号起起落落,古茶道、古长亭隐隐约约,无一不述说着青砖茶的故事。

茶砖铺路路万里,没有走不到的地方,砖茶飘香香千年,没有打不开的心扉。

青砖茶是湖北的心、历史的印。

大千世界,只此青砖。

来源:请你喝杯湖北茶

信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

精读笔记第一百零一期

《中国茶品鉴全书》

作者:

小枝

出版日期:

2017年9月

茶为国饮,数千年来,无论时代如何更迭、社会怎样变迁,它始终伴随并滋养着人们,在人们的生活中不可或缺。茶可以风雅到极致,也可以简单通俗。一杯清茶,淡而不寡,滋味万千,杂合他味又能不改自身的本味。茶品有浩瀚的格局,又有无微不至的细腻......

内容亮点

说茶品茶

茶类的选购

茶叶如何存储

绿茶品鉴

红茶品鉴

黑茶品鉴

乌龙茶品鉴

精读笔记

说茶品茶

中国人喝茶的历史很悠久。茶在中国,除了是举杯、话家常、饭后解油腻的绝佳饮品外,聪明的老祖宗更将它与汉方药草结合,使其演变为了养生保健的方式之一。

中国是茶的故乡也是茶文化的发源地。茶的发现和利用在中国已有四五千年的历史且茶文化长盛不衰,传遍全球。茶是中华民族的大众之饮,发于神农,闻于鲁周公,兴于唐朝,盛于宋代。中国文化糅合了中国佛、儒、道诸派思想,自成一体,是中国文化中的一朵奇葩。

在古代史料中,茶的名称很多,但“茶”则是正名,“茶”字在中唐之前一般都写作“荼”,由于茶叶生产的发展,饮茶的普及程度越来越高,茶的文字使用频率也越来越高,因此就把“荼”字减去一划,成了现在我们看到的“茶”字。

而现代茶业的发展总的来说可分三段:

第一阶段:1846年到1886年是中国茶叶生产的兴盛时期,这时期茶园面积不断扩大,茶叶产量迅速递增,有利地促进了对外贸易的发展。

第二阶段:1886年到1947年是中国茶叶生产的衰落时期。除政治和经济方面的逆境影响外,还有一个原因是在国际茶叶市场竞争中失败。

第三阶段:1950年到1988年是中国茶叶生产的恢复时期,由于政府的重视,积极扶持茶叶生产,因而使枯萎的茶业得到恢复和发展。

茶类的选购

中国茶叶自古至今品品种众多、种类丰富,基本上来说分类方法是按照制作方式为三类,即不发酵茶、半发酵茶、全发酵茶;又按商品分类为七大系,即绿茶、红茶、青茶(乌龙茶)、花茶、黄茶、黑茶、白茶。

绿茶

绿茶是中国主要茶类之一,又称为不发酵茶。是以合适的茶树新梢为原料叶,经杀青、揉捻、干燥等特有工艺制成的茶叶,做好的干茶色泽和冲泡后的茶汤、叶底以绿色为主色条,故名绿茶。

选购技巧

外形:绿茶的种类不同,外形差别大。眉茶条索均匀,整洁光滑;珠茶颗粒紧结,滚圆如珠,重实;烘青、毛峰茶条索紧结、白毫多。

色泽:眉茶呈绿色且带银灰光泽,珠茶深绿而带乌黑光泽;炒青碧绿青翠,烘青呈绿带嫩黄色,瓜片翠绿。

香气:有清香,屯绿有板栗香,舒绿有花香,蒸青有紫菜香。

汤色:青翠碧绿而透明青茶。

滋味:浓醇鲜爽,回味带甘。

叶底:明亮、细嫩、厚软,呈嫩绿色,叶背有白色茸毛。

红茶

红茶的鼻祖在中国,世界上最早的红茶由中国明朝时期福建武夷山茶区的汉族茶农生产,名为“正山小种”。武夷山市桐木关江氏家族是生茶正山小种红茶的茶叶世家,至今已经有400多年的历史。

红茶属于全发酵茶类,是以茶树的芽叶为原料,经过萎凋、揉捻(切)、发酵、干燥等典型工艺过程精制而成。因其干茶色泽和冲泡的茶汤以红色为主调,故名红茶。

选购技巧

1.购买红茶前,先要了解红茶的产地,每个产地不同茶区生茶的茶叶其调制方法不同,口味也不同。

2.购买红茶时更需注意制造日期和有限期限,以免买到过期的红茶。

3.分辨好包装,茶包通常都是碎红茶,冲泡时间短,适合上班族阴影,但是如果要喝产地茶或特色茶,最好买罐装红茶。

4.市面上卖的茶叶,一般都经过厂商的调配,茶叶专卖店都可以试闻或试喝,你可以试着找出最适合口味的红茶。

5.好的红茶的茶芽较多、高,小叶种红茶条形细紧,大叶种红茶肥壮紧实,色泽乌黑有油光,茶条上金色毫毛较多。

6.上等红茶香气香甜浓郁,滋味甜醇鲜爽,汤色红艳,碗壁与茶汤接触处有一圈金黄色的光圈;低档红茶芽少,条形松而轻,缺少光泽,滋味平淡。

乌龙茶

乌龙茶,亦称青茶、半发酵茶,是中国几大茶类中独具鲜明特色的茶叶品类。乌龙茶是经过杀青、萎凋、摇青、半发酵、烘焙等工序后制出的品质优异的茶类。乌龙茶由宋代贡茶龙团、凤饼演变而来,创制于1725年(清雍正年间)前后,品尝后齿颊留香,回味甘鲜。

选购技巧

看外观:福建闽南、闽北两地的乌龙茶外形不同,闽南的为卷曲形状,闽北的为直条形状,都带有光泽度。

闻香品味:看了茶叶的外观后就可以冲泡闻其香,品其味。闻香气一是要闻其花香是否纯正,是何香型;二是看花香是浓是淡,稍有花香或有酵香;三是看花香是不是自己喜欢的香型。

观茶汤:一般应掌握茶汤颜色为金黄色或橙黄色,而且要清澈,不浑浊,不暗,无沉淀物。冲泡三四次而汤色仍不变淡者为贵。

观茶渣:品饮后要观察杯中的茶渣。茶渣要平伏有光泽,有红边或是红点。还要用手捏一捏茶渣,手感柔软厚实、不硬、不刺手,说明原料好,加工工艺掌握得当。

性价比:选购时如遇到几种茶叶的香味均适合自己的口味,而且价格相当时怎么办?此种情况下就应该选择最适合自己口味、最耐泡的。

黑茶

黑茶属于后发酵茶,由于采用的原料粗老,在加工制作过程中堆积发酵的时间也比较长,因此叶色多呈现暗褐色,故称为黑茶。黑茶主要分为湖南安化黑茶、四川藏茶、云南黑茶(普洱茶)及湖北黑茶等。

选购技巧

好的黑茶总的品质要求色泽黑而有光泽,汤色橙黄而明亮,香气纯正,陈茶有特殊的花香或“熟绿豆香”,滋味淳和而甘甜。如果香气有馊酸气、霉味或其他异味,滋味粗涩,汤色发黑或浑浊,都是品质低劣的表现。

黑砖茶品质要求:砖面平整,花纹图案清晰,棱角分明,厚薄一致,色泽黑褐,砖内无黑霉、白霉等,可以有“金花”,内质香气纯正,或带松香烟味,汤色橙红尚明,滋味醇和。

茶叶如何贮藏

在日常生活中,要知道如何保存茶叶,那么必须先懂得茶叶会受到什么破坏,然后次啊能知道要如何保存,以避免这些事物对茶叶的损坏。而各种茶类的素质不同,受破坏的方式与程度也是不一样的,所以保存的方式与要求也有所不同。

绿茶

绿茶茶叶是一种疏松多孔的亲水物质,因此具有很强的吸湿还潮性。存放绿茶时,相对湿度在60%较为适宜,超过70%就会因吸潮而产生霉斑,进而酸化变质。除了忌潮湿以外,绿茶的保存还应该忌高温、阳光和氧化。

乌龙茶

乌龙茶是中国几大茶类中独具鲜明特色的茶叶品种。众所周知,一款茶叶的好坏,跟它的存放方法有很大的关联,下面给大家介绍一下乌龙茶存放方法。

1.在家里存放乌龙茶,要放在干燥、避光、密封、不通风、没有异味的地方。

2.乌龙茶不要放在厨房或者有香皂、樟脑丸、调味品的柜子里,以免吸收异味。

3.容器选择没有异味的瓷罐、铁罐、竹盒、木盒、瓦坛子等,尽量装满加盖密封后置于冰箱内冷藏。

绿茶品鉴

绿茶在所有茶类中形状最多,有的细如眉,有的圆如珠。绿茶是未经发酵制成的茶,保留了鲜叶的天然物质,有自然清新的特质。

西湖龙井

西湖龙井茶,因产于中国杭州西湖的龙井茶区而得名。中国十大名茶之一,具有1200多年历史,明代名列为上品,清顺治列为贡品。清乾隆游览杭州西湖时,盛赞龙井茶,并把狮峰山下胡公庙前的十八颗茶树封为“御茶”。

判断龙井茶品质的好坏,除其卫生指标需进行理化检验外,其他项目全依赖于感官审评。其中外形审评包括色泽、形态、嫩度(等级)、新鲜度等,是审评的重点。

洞庭碧螺春

碧螺春是中国十大名茶之一,属于绿茶。洞庭碧螺春产于江苏省苏州市洞庭山(今苏州吴中区),所以称作“洞庭碧螺春”。

有专家提醒,颜色是植物生长的自然规律,颜色越绿并不意味着茶叶品质越好,市民在分辨真假碧螺春时,应注意以下事项:

外形:条索纤细、卷曲、呈螺形,茸毛遍布全身,色泽银绿隐翠,毫风毕露,茶芽幼嫩、完整,无叶柄、无“裤子脚”、无黄叶和老片。

内在:有特殊浓烈的芳香,即具有花果香味。泡开后滋味鲜醇、回味甘厚,汤色嫩绿整齐,幼芽初展,芽大叶小。在鉴别真伪时,可用真品进行对照,凡不具备上述特点者即可确认为伪冒品。

颜色:没有加色素的碧螺春色泽比较柔和鲜艳,加色素的碧螺春看上去颜色发黑、发绿、发青、发暗;碧螺春用开水冲泡后,没有加色素的颜色看上去比较柔亮、鲜艳,加色素的看上去比较暗黄,像陈茶的颜色一样。另外,正常的碧螺春茶叶商业偶白色的小绒毛,如果是着色的茶叶,它的绒毛也是绿色。

总是应以条索纤细,卷曲成螺,满身披毫,银白隐翠,清香淡雅,鲜醇甘厚,回味绵长,汤色碧绿清澈,叶底嫩绿明亮香者为佳。

红茶品鉴

红茶干茶经过完全发酵,茶叶内含的物质完全氧化,因此干茶色泽乌黑润泽。红茶干茶条索匀整或颗粒均匀;红茶茶汤汤色红亮;滋味浓厚鲜爽,甘醇厚甜,口感柔嫩滑顺;叶底整齐,呈褐色。

祁门工夫

工夫红茶,是中国特有的红茶。祁门工夫是中国传统工夫红茶的珍品,主产于安徽省祁门县,与其毗邻的石台、东至、黔县及贵池等县也有少量生产。祁门工夫以外形苗秀,色有“宝光”和香气浓郁而著称,享有盛誉。有百余年的生产历史,也是中国传统出口商品。与印度的大吉岭红茶、斯里兰卡的乌瓦红茶并称“世界三大高香茶”。

祁门工夫干茶条索紧秀,锋苗好,色泽乌黑泛灰光,俗称“宝光”;内质香气浓郁高长,似蜜糖香,又蕴藏有兰花香。国际通过红茶的名称为“Blacktea”,即因红茶干茶的乌黑色泽而来。

正山小种

正山小种红茶,是世界红茶的鼻祖,又称拉普山小种,是中国生产的一种红茶,茶叶是用松针或松柴熏制而成,有这非常浓烈的香味。因为熏制的原因,茶叶呈黑色,但茶汤为深红色。正山小种产地在福建省武夷山市,受原产地保护。正山小种红茶是醉古老的一种红茶,后来在正山小种的基础上发展了工夫红茶。

高档正山小种的条索要求粗壮紧实,色泽乌润均匀有光,净度好,不含梗片,干嗅有一股浓厚顺和的烟味。

黑茶品鉴

黑茶是后发酵茶,茶汤一般为深红、暗红或者亮红色,不同种类的黑茶有一定的差别、普洱生茶茶汤浅黄,普洱熟茶茶汤深红明亮。优质黑茶茶汤顺滑,入口后茶汤与口腔、喉咙接触不会有刺激、干涩的感觉。茶汤滋味醇厚,有回甘。

茯砖茶

茯砖茶是黑茶中一个最具特色的产品,约在公元1368年问世,采用湖南、陕南、四川等地的茶味原料,手工筑制,因原料送到泾阳筑制,称“泾阳砖”,因在伏天加工,故称“茯茶”。茯砖茶分为特制和普通两个品种,主要区别在于原料的拼配不同。特制茯砖全部用三级黑毛茶做原料,而压制普通茯砖的原料中包含多种等级的黑毛茶。

茯砖茶干茶外形为长方砖形,规格为35×18.5×5厘米,现在茯砖大小规格不一。特制茯砖砖面色泽黑褐,内质香气纯正,滋味醇厚,汤色红黄明亮,叶底黑汤尚匀。普通茯砖砖面色泽黄褐,内质香气纯正,滋味醇和尚浓,汤色红黄尚明,叶底黑褐粗老。泡饮时汤红而不浊,耐冲泡。每片砖净重均为2公斤。

普洱茶砖

普洱茶砖产于云南省普洱市普洱县,精选云南乔木型古茶树的鲜嫩芽叶为原料,以传统工艺制作而成。所有的砖茶都是经蒸压成型的,但成型方式有所不同。如黑砖、花砖、茯砖、青砖是用机压成型;康砖茶则是用棍锤铸造成型。

选购普洱茶时,应注意外包装一定要尽量完整,无残损,茶香陈香浓郁,轻轻摇晃包装,已无散茶者为佳。

乌龙茶品鉴

乌龙茶是介于绿茶与红茶之间的半发酵茶,因发酵程度不同,不同的乌龙茶滋味和香气有所不同,但都具有浓郁花香、香气高长的显著特点。乌龙茶因产地和品种不同,茶汤或浅黄明亮,或橙黄、橙红。入口香气高长,回味悠长。

安溪铁观音

铁观音,又称红心铁观音、红样观音,主产地是福建安溪。安溪铁观音闻名海内外,被视为乌龙茶中的极品,且跻身于中国十大名茶和世界十大名茶之列,以其香高韵长、醇厚甘鲜而驰名中外。

安溪铁观音干茶制作综合了红茶发酵和绿茶不发酵的特点,属于半发酵的品种,采回的鲜叶力求完整,然后进行凉青、晒青和摇青。成品条索肥壮、圆整呈蜻蜓头、沉重,枝心硬,枝头皮整齐,叶大部分苗背卷曲,色泽乌黑油润,砂绿明显是为上品。

武夷大红袍

武夷大红袍,因早春茶芽萌发时,远望通树艳红似火,如同红袍披树,故而得名。大红袍素有“茶中状元”之美誉,乃岩茶之王,堪称国宝。此茶产于福建省武夷山市,各道工序全部由手工操作,以精湛的工艺特制而成。成品茶香气浓郁,滋味醇厚,有明显“岩韵”特征,饮后齿颊留香,经久不退,冲泡九次犹存原茶的桂花香真味,被誉为“武夷茶王”。

武夷大红袍干茶是经晒青、凉青、做青、炒青、初揉、复炒、复揉、走水焙、簸拣、摊晾、拣剔、复焙、再簸拣、补火而制成。成品外形条索紧结,色泽绿褐鲜润,香气馥郁有兰花香,香高而持久,“岩韵”明显。

本书囊括识茶、鉴茶、泡茶、贮藏及茶具茶叶选购知识,将与茶相关的细节一一展现在读者面前。而且贴合对生活品质有所要求的读者与审美品位,内容简洁、时尚、轻松、易读。实图对照、生活化的茶具组合、考究的冲泡方式使泡茶、品饮更轻松,更易于读者快速学习和接受。

本文为《中国茶品鉴全书》摘选整理后的精读笔记,不代表本平台立场和认同的观点,如果对本书感兴趣,可阅读全书,了解更多茶知识。