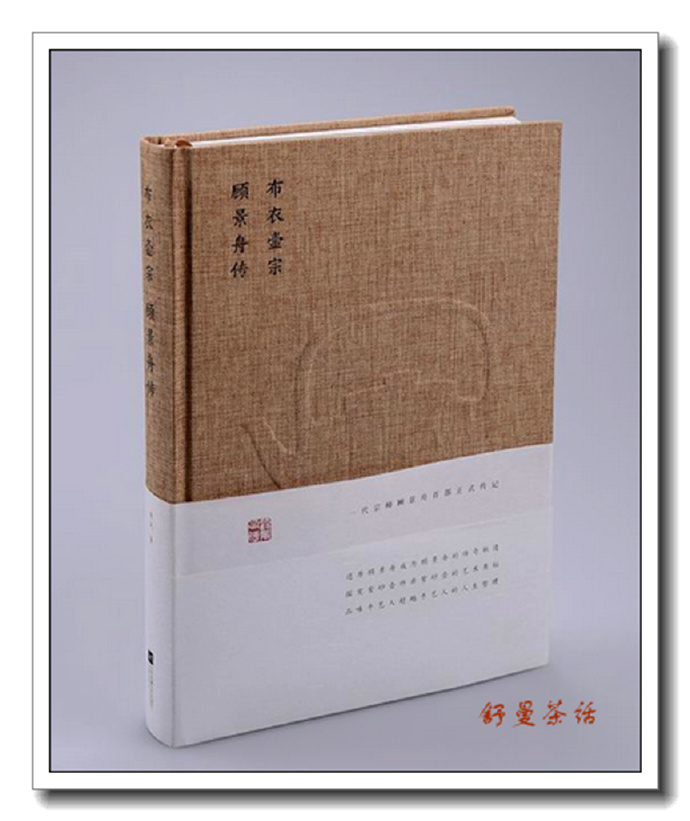

清代文人吴骞在《桃溪客语》中说道:“阳羡名壶,自明季始盛,上者与金玉同价。”紫砂茶具产于江苏宜兴,盛于明代,上品者贵重不凡且一物难寻,与诸多制壶大家的悉心付出是分不开的。古有时大彬、徐有泉、陈鸣远等名家,今人则推朱可心、顾景舟、蒋蓉等为宗师,《布衣壶宗:顾景舟传》是国家一级作家、紫砂文化学者徐风的近作,细摹顾景舟一生经历,展读中国现代紫砂工艺历史。

顾景舟(1915~1996年)出身布衣,幼时家道中落,幸得祖母爱护,一力维其求学。“工匠”与“工艺”仅一字之差,然差之千里,正如日本民艺美学家柳宗悦所言,工艺之美应当是“自由之美”,工匠只会复制、重复、模仿,而好的工艺都是自由的,不受拘束,乃获天趣。观顾景舟名壶,从最初的“洋桶壶”,到稍后的“石瓢壶”“仿鼓壶 ”,再到“云肩如意三足鼎壶”,再到“提壁茶具”,再到“提梁壶”……无一不是顾景舟个性的体现,而这种个性恰是建立在良好的国学底蕴之上的。没有苏轼文集、张岱诗书等的浸淫,便不会有顾景舟和他的壶,端穆中藏着闲适,古雅中透着亲切,徐风说,“有一条清晰的线路,那就是由简入繁、由繁入简;如百川归海,砥柱中流。”徐风显然也受了中国传统文化的熏陶,因而本书行文清峻、遣词考究,潺潺细流中又不失时代音色,撰者与传主默契相通,一同将滋润与亲和融入紫砂的世界。

细细品赏书中图片,每一把壶背后都藏着一段故事。比如顾景舟与韩美林合作设计的“此乐提梁壶”,挑战紫砂工艺的技术难关,“那是超拔的高,仿佛命悬一线;稍有闪失,即弯曲变形。那是悠然的直,力道藏在里面,可感知,可意会,以手触摸,仍然是挺拔。”那些故事共有一个主题,细节局部的极致完美,造就顾壶的美誉口碑。徐风说,“始有人格,方有壶格”,那是顾景舟对美和艺术的不懈追求。

顾景舟颇有些文人习性,清正不阿、不愿将就,律人律己都甚严。做顾景舟的徒弟,个个都叫苦连天,但凡有点小纰漏,毫不留情,肯定要挨一顿当头痛骂。书中有一幅“顾景舟为弟子们制作的水平壶样板”图片,大大小小排排摊开,精细到家、无微不至,另有几幅顾景舟草图、笔记的扫描,直观感受到了顾景舟的严格要求,同时又是倾囊相授。这种师徒之道,也是一种工艺之道,通过器物传递理念,口口相传,时时默念,器之所以成器,人之所以成人。紫砂壶与别的茶具的最大不同,就是它有制壶人的落款,顾景舟不管在何时何地,都争取留下自己独特的铭记,徒弟们从老师身上学得的不仅是技艺,更是为人处世之道。

书中反复提到一个“慢”字,顾景舟做壶,真是让人望穿了秋水,隔几年都难得有作品问世。时人多有非议,说他是“懒坯”。毋论米粮不继的干戈乱世,甚或狂飙突进的红色岁月,顾景舟一径慢悠悠地活在壶里乾坤。这种作风自然与世不容,他偏又看不惯那种“快”活出来的糙玩意,所以这人肯定要吃点苦头,然而实践很快就证明他的正确性,宜兴的陶业从个人作坊转型成了国营,怎能离得开顾景舟等老一辈的工艺技术把关?即便是那样特殊的年代,数以千计的“水平壶”仍然保证了极高的质量,后来成了收藏市场上价格不菲的新贵。手艺来不得半点马虎,慢工才能出细活。这是一种态度,是道法自然的思,是端敬惜物的意,不被严酷的生活磨砺粗糙。热爱紫砂茶具的人,不光是爱它造型意韵,更爱它此中意绪,悄然对抗这个纷扰世界的一颗柔软心。器物之美,藏美于心,月朗风清,云起云落。

紫砂壶在20世纪80年代之后身价倍增,名家名壶更成了无价之宝,顾景舟声名远扬,现实世界里他却依然是个“慢”行者。晚年的博尔赫斯说过,他不再相信成功和失败,顾景舟是否也这样呢?我想,如果我们一生专注一件事,做一件精益求精细致入微的事,我们会渐渐懂得“壶中日月”的真谛。无所谓成功与否,最起码不辜负初心。

【摘自2016年6月第3期《吃茶去》杂志;作者:林颐(浙江温岭),系自由撰稿人】

本文转自徐风《一壶乾坤》。徐风先生的《一壶乾坤》中紫砂艺术家的故事,展示了紫砂艺术的历史传承,欢迎感兴趣的朋友关注并参与3月格局商学·格局汇宜兴紫砂游学活动。

顾景舟:高山仰止

顾景舟代表着一个紫砂时代。

在紫砂茶壶上,他的名字是庄严的经典,是不可估价的财富;在紫砂典籍里,他的作品承接着远古、传递给未来,关于他的故事,就像蠡河的水那样源远流长。

有一篇文章这样写道:他一生是个手不释卷、有着古典风范的文人,更准确地说,他是个有着浓重文人气息的紫砂艺人,或者是紫砂艺人中的文化人。

关于顾景舟,权威资料的表述通常是这样的:

顾景舟,原名景洲,早年曾用艺名曼唏、武陵逸人、荆南山樵、瘦萍,晚年爱用壶叟、老萍。少年就读于蜀山东坡书院。十八岁时,遂承祖业,随祖母邵氏习陶从艺,并博览古今紫砂制陶名著,吸取前人精华,练就一手扎实的制壶技艺,跻身于壶艺名家之列。二十岁左右,曾应上海古玩商郎氏艺苑聘请,仿古做陶。

在旁人看来,这位名扬海外的壶艺大师,平时寡言少语,脾气有些古怪。

了解他的人却认为,他的内心世界丰富博大,精神常在书山墨海、古人圣贤间邀游。所谓寂寞花开,情同此理。

顾景舟一生,性格有些优郁,心境很高,排斥庸俗的东西。他看不起壶匠,任何时候不肯放弃自己的艺术主张。

狷介孤傲、严谨精确、细微极致……这些都可以列入顾景舟的“侧影”,但要完整地归纳顾景舟是有难度的,像他的壶,有时一个转身,又是另一番情怀与景致。

也许,紫砂壶在顾景舟的眼里,从来就是一种寄托自己才情的器物,有时候,干脆就是他的化身。

早年顾景舟在上海为古玩店做仿古壶,见过大世面。他和江寒汀、吴湖帆、唐云、王仁辅、来楚生等海上文人墨客交往甚密,经常切磋书画陶艺。有时谈得酣畅,或吟诗作画,顾景舟做壶,江寒汀壶上作画,吴湖帆装饰书刻,如“石瓢壶”,乃顾景舟信手之作,壶与字画融为一体,简洁明快,流畅舒展,谐调秀丽,给人以整体形象大方、朴素、便利、实用之感。

石瓢壶

顾景舟喜欢跟文人在一起玩,但一般的文人是不入他法眼的。他曾经用江南的一道鲜美的农家菜“萝卜煨肉”来形容文人跟紫砂的关系。萝卜须在肉锅里煮烂,才能释放出它的无比鲜美;如果用清水煮萝卜,必然寡淡无味。那么,文人与紫砂,到底谁是萝卜,谁是肉?那就要看文人的分量与品味如何,不排除一些“无厘头”的艺界混客,在紫砂壶上附庸风雅。顾景舟认为,他们是在揩紫砂的油。

顾景舟还私下里和朋友说过,七十岁前,若是书画界的高手在他的壶上题书作画,他还能接受,但七十岁后,他就不希望自己的壶上再有别人的任何东西了。

书画篆刻也好,紫砂壶也罢,都有一个境界的问题。七十岁后顾景舟的境界还在往上走,那些过去合作过的老友们的艺术境界,是否也在上扬呢?不是一个等次的艺术,“合作”岂不成了累赘?

顾景舟一生和多少文人有过合作?那应该不是一个小的数字。最大的风头,是他与刘海粟合作的一把“夙慧壶”。高身筒,俊朗挺拔,刘海粟在壶的一面写下一枝铁骨老梅;壶的另一面,是海老的书法,“夙慧”二字,苍骨润肌,遒劲沉雄。当时,此壶拍出了紫砂史的“天价”:三百三十六万元。可惜,其时两位大师均已作古,只是作为一段佳话载入历史。

在顾景舟的同辈中,没有哪一个的文化底蕴可以和他比肩。所谓“曲高和寡”,是因为周围可以对话的同道,实在寥寥。那些窑场上的粗坯汉子、循规蹈矩的壶匠艺人,固然浮朴可爱,但终究不通文墨,顾景舟与他们在某些志趣方面如隔星汉,彼此之间何以交谈,何以交心?

历史上,没有哪个艺人像他那样重视紫砂以外的学问。所谓“功在壶外”,实际是一种难得的境界。他的作品风格,静穆沉稳,如千年老佛,是入定之美。那些平淡的细节,汇合起来便是惊叹与神奇,有如坐在一口古并边,看平静的水面,了无波澜,但你听到了井底下,有激流奔涌。

早年,徒弟们知道,顾景舟非常讲究壶外工夫。他一生好学,精通古文、书法、陶瓷工艺学和考古鉴赏等学问,直到晚年,他仍坚持每天写小楷数页。他喜欢看《新民晚报》,喜欢它的海派风味,尤其喜欢看《夜光杯》副刊,那上面,经常可以看到老朋友的文字。他怀念在上海的岁月,老上海常常在他的梦中变幻着永不退色的华彩。

他睡觉喜欢朝右睡,床边终年点着煤油灯,旁边是一摞经常变换的书本,从《山海经》《闲情偶寄》到《菜根谭》《随园诗话》,无所不读。一个紫砂艺人的阅读量之大,真让许多文化人汗颜。他常常在半夜醒来,一灯茕茕,万籁俱寂,正好读书。后来有了电灯也是这样。人们发现,他的蚊帐,靠灯的一面,总是被熏得黄里发黑。

顾景舟的文笔相当不错,其著述《宜兴紫砂壶艺概要》、《紫砂陶史概论》、《壶艺的形神气》、《壶艺说》等,严谨而精辟,文字也非常精当好读。这一点,同时代的艺人们自叹遥不可及。

他还常年写日记,厚厚几大本,可借由于涉及许多紫砂界的人与事,他的亲属不愿发表,否则我们可以领略到多少隐藏在一个博大胸怀里鲜为人知的往事与随想。

狷介而正直,是顾景舟的性格基调。某年,县里某领导调离,顾景舟念其平易近人,关心紫砂发展,故赠壶一枚,以兹纪念。后来那领导仕途遇到麻烦,调查人员来问那壶值多少钱,又套他的话(当时顾壶一枚已价值十余万元以上),希望他说成那枚壶是领导索要。他大怒,说顾某之壶,泥巴捏成,只赠朋友,不送贪官。我壶赠友,有何不可?遂拂袖而去。

始有人格,方有壶格。

民国宜兴名人储南强一九二八年在苏州地摊上觅得的供春壶,到底是不是真品?顾景舟对此一直心存疑问。几十年里,顾景舟收集史料,作了大量考证与研究。他一直有话要说,但每当他要发表关于“供春壶真伪”的研究结果时,总是有人出来加以劝阻。为什么?冠冕堂皇的理由是“保护紫砂的大好形势”。于是顾景舟只得“顾全大局”。但他始终没有放弃对供春壶的研究。紫砂艺人潘持平曾撰文记述了顾景舟临终前与他的一段谈话:

一九九六年五月二十九日下午,在宜兴人民医院的病房里,顾老叫我记录他口授的关于供春壶的鉴别。此时顾老头脑虽然清晰,但吐字已不清楚,且言不达意。历时二小时,方知其所述之意。顾老说他一生曾看过十三把供春壶,每个藏家都说壶是供春做的,只因壶盖损坏,由黄玉麟配盖,这也未免太巧合了吧。顾老说,那十三把壶,其实都是黄玉麟做的。其中的十二把,他都对藏家说了实话,只有对上海松江徐姓老人所持之供春壶,顾老违心地说是真的。我问顾老,为什么对他要说违心话?顾老说,徐姓老人年逾古稀,视此壶为珍宝,且又有心脏病,我怕闯大祸,故违心说是真的。

真话有时是带毒的,是可以致命的。面对着一个风烛残年的生命,顾景舟以少有的世故,小心翼翼地把真话藏了起来。不过,在紫砂壶上说违心话,对于顾景舟来说,这也许是绝无仅有的一次。我们可以把它看做是顾景舟性情的另一面。

当时有一位文艺界的高官,同时也是名头很大的书画家,某次以自己的一幅画,欲换顾景舟的一把壶。公平地说,此公以自己之画,换景舟之壶,除了敬重,实际也是一种艺术交流。其画跋题字中“以画换壶”之词,只是一种戏称而已。但顾景舟的理解不同,那画题跋中“以画换壶”的字句,一直让他心里不很舒服。于是将那画扔在一边。为什么?他的壶可以送知心朋友,但绝不交换。之后的两年里,对方托人频频催壶,顾景舟就是不予理睬。后来,县里领导出面,顾景舟才勉强答应。私下里,他不屑地说:“以画换壶?他一幅画,连我一个壶嘴也换不到呢!他知道我做一把壶要花多少功夫吗?”

顾景舟的一把壶,最长的时间做了两年多。其间一直在反复揣摩、修改。不懂的人,私下里还骂他懒坯,真是天知道。

在他看来,做人与做壶是一体的。而制作紫砂壶的每一个步骤,就像写书作画,都有它的法度。许多年后,徒弟葛陶中回忆说:起先顾老要我捶泥,一团泥整整捶了三天,为什么要这样?就是要锻炼正确的姿势和用力方向,用韧劲而不是用蛮力,识别挤掉空气的热泥的成色,从而掌握从生泥到熟泥的全部要领。

不光捶泥,打身简也是这样。徒弟李昌鸿回忆道:他要求转几圈必定要几圈,多一圈都不行。有一次我背对着他打身筒,他从我拍打的声音就判断出多了还是少了,常常喊:昌鸿,你多敲了几下了!

又如,他对制壶工具的要求之苛刻,甚至超出了出征将士对武器的精确讲究。他常说,不懂工具,就等于不懂制壶。他的工具有一百三十多件,每一件都有出处。他做壶,一招一式,都有讲究的。他打的泥片,厚薄均匀,几平不差分毫。有一次,他一口气做了四把洋桶壶,进窑烧成后,有人把它们称了一下,其中的三把壶,分量完全一样,另一把壶,只重了一钱(五克)。

他知道是哪一把壶重了一点点。他略带遗憾地说:“那张泥片,我少打了两记。”

紫砂壶有光器、花器、筋囊器之分。顾景舟以紫砂光器成家,他虽然没有在记述的文字里鄙薄花器,但在许多人的回忆里,他是不大看得起花器的。二六年,笔者在写作《花非花一紫砂艺人蒋蓉传》时,对蒋蓉老人进行详细采访,其间,蒋容多次讲到她与顾景舟的恩怨,主要是在艺术观念方面的分歧。在顾景舟看来,紫砂光器是文人壶,主张以简洁替代繁复,以神似替代形似;而紫砂花器则缺乏想象力,媚俗花哨。顾景舟常常半开玩笑地指着将蓉的花器壶说:“瘌痢头花!”

顾景舟的讥讽并无恶意,说到底他性格里还有手艺人的成分。但由于他的一言九鼎,蒋蓉在当时的环境下坚持紫砂花器创作,很不容易。在相当长的岁月里,以顾景舟为代表的光器和以蒋蓉为代表的花器相互砥砺,共写了当代紫砂的历史篇章。

每一个时代、每一个行业都应该有自己的领军人物。紫砂到了二十世纪,一直在呼唤它的领军人物问世。顾景舟的出现,虽有机缘巧合,但确是天降大任,是紫砂发展承前启后峰回路转的必然结果。

顾景舟的作品,每一件都可圈可点。如“僧帽壶”,原是元代景德镇青白釉瓷器,明代永乐、宣德及清康熙年间,均有僧帽瓷壶出品。紫砂僧帽壶当从此出。原本是传统的造型,到了他的手里,却集各家之大成,开创了简朴大度、协调秀美的风格。“僧帽壶”曲把平嘴,六方壶体;僧帽为莲花块面组合,壶钮为莲心,静穆中不失盎然之趣。是行欲方、智欲圆、刚柔相济、方圆互见的砂壶珍品。

僧帽壶

他的代表作之一“提璧壶”,是20世纪世纪50年代,与当时的中央工艺美术学院教授高庄合作的作品。该壶堪称当代紫砂壶中表现材质美、工艺美、形式美、内容美、功能美等“五美”境界的绝品。1979年邓颖超访问日本时,该壶曾作为国礼赠送给日本首相。“如意仿古壶”则是顾景舟在传统仿古扁壶的造型上加饰如意筋纹,使作品的气韵更加生动。壶的形、气、神融为一体,具有强烈的艺术感染力。“雪华壶”是顾景舟在上世纪70年代后期的创作。

提璧壶

这时候的顾景舟,历尽文革沧桑,在紫砂界,已经确立了掌门地位。他弟子颇多,或为官,或成名,桃李满园,夫复何求?严冬过尽,春声可闻;他的心态应该是非常平和、愉快的。内心里,那些一生的积累,已经到了井喷的境界。或许,他要营造一座紫砂的楼宇,或是构造一座紫砂的宝塔。它应该有巍峨的器宇,是简洁的繁复;是严密的疏朗,是细微的宏伟。不,他心里的紫砂,可能还不止是那样的分量。他选择了雪花,六角形,自天边飘来,一片片,似有若无。世界上还有比雪花更轻盈、更莹洁的东西吗?但他就是要用这雪花之轻,来表现乾坤之重。

景舟性情,于一片雪花,便窥见一斑。一层一叠,团团如盖;六层之塔,大慈大悲;这是顾景舟大师理想中的美妙世界:凉台静室、明窗松风、晏坐行吟、清谈把卷;天地山川、星河灿烂、白云为盖,流水作琴……壶把,如满弓,蓄势待发;壶嘴,窈窕娉婷,如美人水袖,一拂处,令江湖失色。本山绿泥,自黄龙山出;龙窑烧出嫩金黄,温润如玉。壶胎,饱满如鼓。雪之花,尘之梦;冰清玉洁,晶纹可触。微笑,雪花的微笑,平和,宁静,包容。那分明是景舟大师之心怀。口与盖,严合适度;壶嘴出水,一注如虹,盈尺而不浮花;无论赏玩、实用,都非常相宜。

据说,“雪华壶”出窑后,一直搁在顾景舟大师案头。弟子们发现,他时常将其珍赏于掌上。弟子问何故?乃笑而不答。弟子们以前总是问,顾辅导,制壶有秘笈吗?

雪华壶

只见他慈祥的眼睛,特别晶莹透亮,那眼波深处,但见一派山川坦荡、万籁萧萧。

现在他们仿佛明白了,何等心境,即何等胸怀;而秘笈,则如莲心,藏之莲蓬,出于污泥,一尘无染。彻悟者,即秘笈全解也!

前天12月6日,

在北京保利国际2018年秋季拍卖会上,

顾景舟的鹧鸪提梁

以747.5万元人民币的价格成交,

再创高价。

鹧鸪提梁

成交价747.5万元

在顾景舟亲自设计并制作的壶中,鹧鸪提梁无疑是最特别的,是顾景舟的伤心之作。

顾景舟虽然早年就成名,但他的艺术道路和人生却经历了很多的磨难。1938年,顾景舟离开沦陷的上海回到家乡宜兴。

顾景舟

23岁那年,他不幸染上天花,死里逃生后,脸上却留下了疤痕,这对于原本清秀俊朗的顾景舟来说是一个不小的打击。

由此,顾景舟在婚姻上一直不顺利,再则,他是一个完美主义者,性格慢热却真挚的。

鹧鸪提梁 顾景舟

直到1964年,年近50的顾景舟才与勤劳朴实、贤惠能干的徐义宝女士结合。相伴近20年,徐义宝无微不至地照顾顾景舟。

例如顾景舟喜欢吃糯米粥,但熬得不能很烂,而是刚好熟了,米还有点筋道的那种,徐义宝就每天晚上泡好糯米,早上用煤球炉熬粥,一直守在旁边看火候,夫妻二人伉俪情深可见一斑。

1983年,老伴徐义宝得了鼻咽癌,顾景舟请假带她到上海求医,为了治妻子的病,他住在上海淮海中学一位叫周圣希的朋友家里。

此时的顾老已经68岁,已到人生的垂暮之年,而妻子又得重病,对于一个感情世界丰富复杂的艺人来说,诸多感慨是不言而喻的。

顾景舟制壶工具

在上海为了排解内心烦闷,他让徒弟周桂珍从宜兴带来紫砂泥和工具,在寻医问药的暇余做壶解愁。

制壶的场所在淮海中学的植物房,摆放植物的水泥长台就是工作台,木工用的刨子替代了“搭子”,其他工具只有常规的几种。

鹧鸪提梁 顾景舟

就是这段时间他创作出了鹧鸪提梁,壶身扁圆,把手是三柱高提梁,从侧面看去如同一只飞翔的鹧鸪鸟的头部。

戴相明之子戴佐民回忆到,顾老上海之行并未携带印章,上海期间的作品之印均是戴相明将家中所藏顾景舟仿鼓壶上的印款用石膏拓下来,临时充作印章使用的。这在他的制壶生涯中,也是绝无仅有的一次。

“行不得也,哥哥”,是鹧鸪鸟叫声的谐语,古人在追忆时常寄情于鹧鸪,宋代爱国词人辛弃疾词在《菩萨蛮·书江西造口壁》中写道:

“郁孤台下清江水,中间多少行人泪。西北望长安,可怜无数山。青山遮不住,毕竟东流去。江晚正愁余,山深闻鹧鸪。”

鹧鸪提梁 顾景舟

抽象的形式,勉强的力支撑孤独架构,无奈的调性,由于有了完美的工艺,悲而不伤的优雅气质呼之欲出,仿佛是顾老在借这把壶问天意为何弄人!

他在“鹧鸪提梁壶”底上留下这样的刻款:“癸亥春,为治老妻痼疾就医沪上,寄寓淮海中学,百无聊中抟作数壶,以纪命途坎坷也。景洲记,时年六十有九。”

寄居上海期间,顾景舟预感爱妻病情凶险,恍惚间仿佛听到了鹧鸪仓惶的鸣叫,果不其然,第二年,他的夫人就离世了。

夫人走后,顾景舟悲伤不已,从此又是孤影一人行。山一程,水一程,从此隔山隔海隔生死。

复刻鹧鸪提梁 清水泥

鹧鸪提梁是顾景舟创作生涯中难得一件寄托自身人生际遇的作品,不善表达的他将自己最深切的关怀寄托在了鹧鸪提梁中。