在上一期的内容中,六一堂向大家讲述了随着沏茶方式的改变,《从越窑到建盏,再到紫砂,来看看紫砂的“上位之路”》写了紫砂壶如何一步步“上位”,越来越受茶人的欢迎。

那么今天就详细讲解历代紫砂的发展史,看看紫砂如何从“土小子”逆袭成为“高富帅”。

一

宋代紫砂壶的发展情况

紫砂壶的滥觞可追溯到北宋。

1973年下半年,宜兴羊角山宋代龙窑紫砂窑址的发现,证明宋代紫砂器尚处于初级阶段,制坯和烧成工艺尚不成熟。

▲龙窑模型

从出土的残器的口与盖结构来看,可知宋代紫砂器主要用于煮水,为一般日用陶器。

二

元代紫砂壶的发展情况

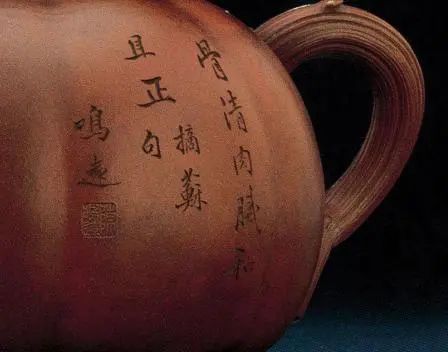

元代时,宜兴紫砂器未见发展,只是器身上出现了划刻铭文。

明代文人蔡司沾在《霁园丛话》记有:“余于白下(即今南京市)获一紫砂罐,有'且吃茶,清隐'草书五字,知为孙高士遗物。每以泡茶,古雅绝伦。”

▲《且吃茶》

这是迄今为止发现的关于元代紫砂壶唯一的文字记录。

据考证,这一记载中“孙高士”叫孙道明,为元明之际的隐士,生于元大德元年(1297年)卒于明初洪武年间。

三

明代紫砂壶的发展情况

明代是紫砂壶的发展和兴盛时期。

从明代正德年起,以供春为代表的紫砂壶艺人的出现,标志着紫砂壶艺正式走上历史舞台。

明代万历年间,紫砂名工辈出,各怀绝技,特别是明万历年间名艺人时大彬的出现,标志着紫砂壶艺的成熟。

▲时大彬画像

作为砂壶三大壶式的筋纹型、自然型、几何型,在这时也已全面奠定,并均有上佳作品问世,使紫砂壶积淀了更多的文化内涵和文人气息。

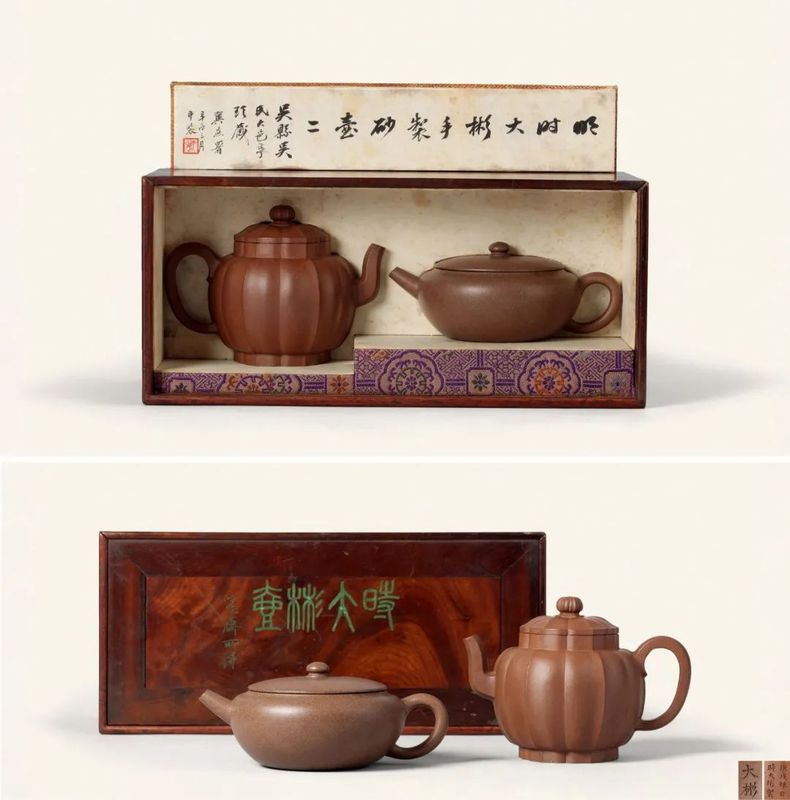

▲时大彬 菱瓣圆壶、扁圆壶

拍卖价:RMB 21,850,000

因此可以说,万历年间是紫砂壶艺史上第一个鼎盛时期。

这一时期紫砂壶的造型较多地吸取铜锡器皿造型和明式家具的特点,筋纹器造型较多,受铜镜外形及铜器影响非常明显,明式家具简洁凝重的风格对紫砂陶艺的影响也是随处可见。

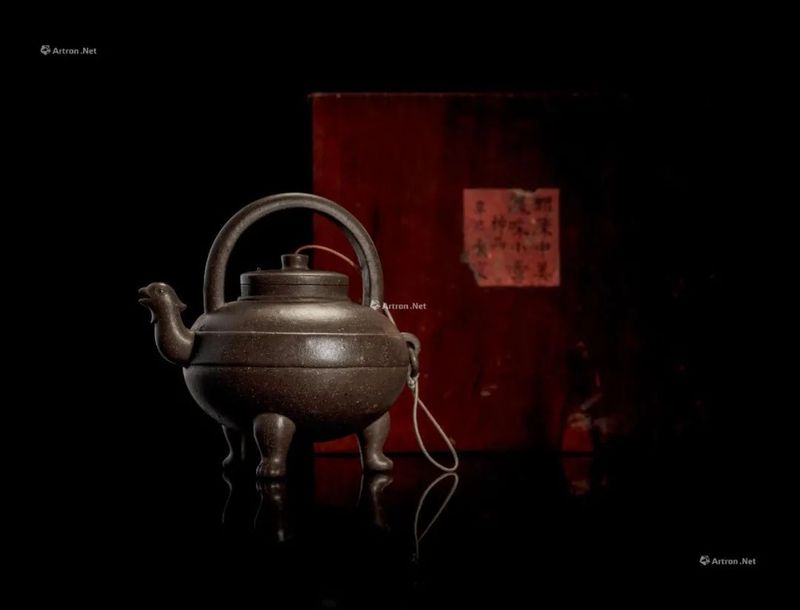

▲明 龚心钊旧藏陈仲美制凤首题眼紫砂壶

拍卖价:299万元

其器形应仿于青铜凤盉,器形小巧,身形圆鼓,兽足凤首,神形兼备,于紫砂传器中罕见。

凤盉是古代酒器。因铸有凤形饰物,故名。

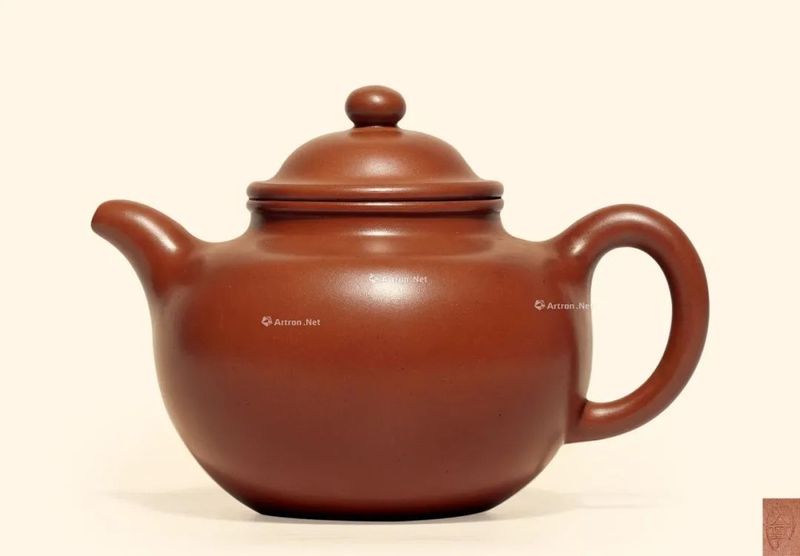

整体来讲,明代紫砂壶造型浑厚,比例协调,泥质颗粒较粗。

"不务妍媚而朴雅坚粟",正是当时以时大彬为代表的壶艺家的崇尚。

▲时大彬制圈扭壶

拍卖价:RMB 13,440,000

四

清代紫砂壶的发展情况

清代紫砂壶的发展可以分为三个时期。

01

早期是康熙、雍正、乾隆三朝,是紫砂壶发展的重要时期。

品种日益增多,除大量生产壶、杯茶具外,还有花盆、雅玩陈设、玩具等。

▲清乾隆 紫檀盒紫砂虎伏砚

成交价:701.5万元

紫砂壶的形制多姿多彩,有仿古形、花果形、几何形的壶式。

泥料配色也更丰富,朱泥、紫色仍为主体,还有白泥、乌泥、黄泥、梨皮泥、松花泥等多种色泽。

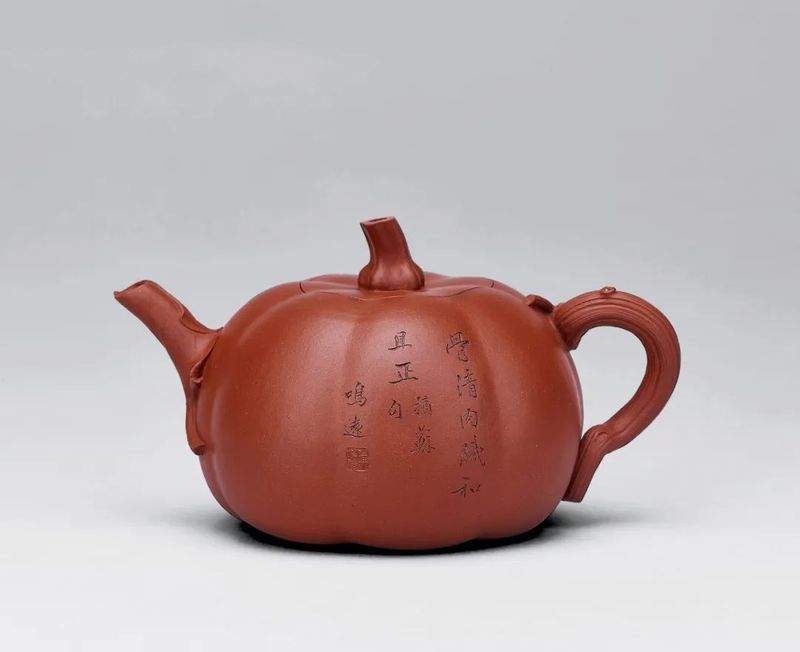

▲清康熙/雍正 陈鸣远作宜兴紫砂南瓜式壶

成交价:3220万元

制壶技艺、装饰手法都有新的创造和发明,由于技艺的日益精进,紫砂器也被宫廷皇室所看重,成为贡品,也因此出现用特种工艺装饰的紫砂壶。

▲清雍正 紫砂胎包漆描金彩绘方壶

此时最著名的紫砂壶大师是陈鸣远,传世品有传香壶、莲子壶、束柴三友壶、松段壶、梅干壶、蚕桑壶等。

▲清康熙 鹤邨(陈鸣远)作

宜兴紫砂像生板栗及栗子杯 (共两件)

成交价:397万元

壶式讲究自然天趣,并在壶体上镌刻诗铭,是最早在紫砂壶上采用镌刻诗铭的艺人,署款是刻名和印章并用,提高了紫砂壶的艺术价值和文化价值。

02

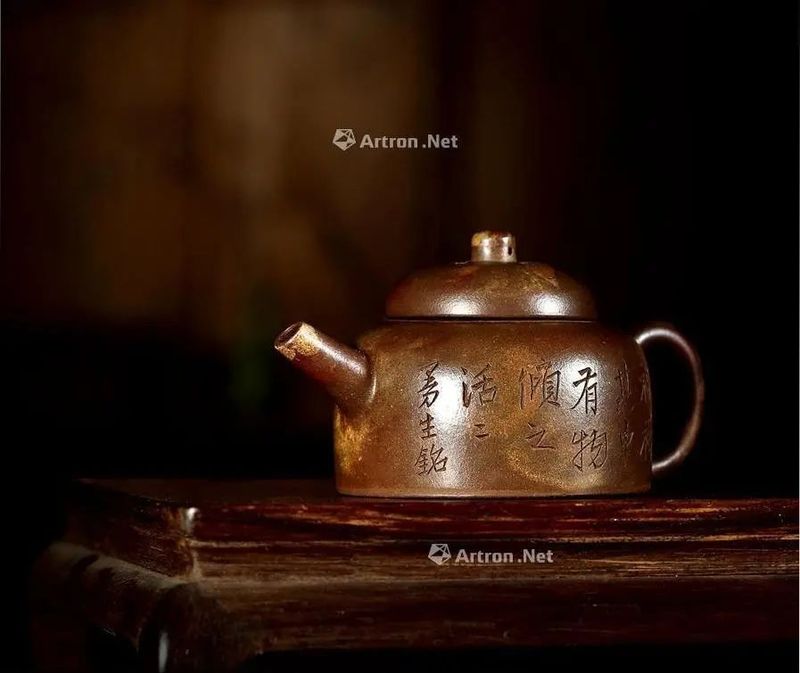

中期是嘉庆道光年间(1796-1850),紫砂壶的形制和装饰发生了重大的改变,这种改变是由于文人参与紫砂壶的设计而引起的。

文人参与紫砂壶艺,虽然前代已有,但唯此时期独盛,成为紫砂壶艺的主流,对紫砂壶艺的发展有极大的推进。

▲清中期 龚心钊旧藏杨彭年制、陈曼生刻

香蘅款紫泥粉彩泥百衲壶

成交价:1449万元

首倡者为嘉庆时溧阳知县陈鸿寿,也就是陈曼生。

后继者有道光时的瞿应绍、邓奎、宋坚、乔重禧等一批文人。文人参与是嘉庆道光间紫砂壶艺突出的时代特征。

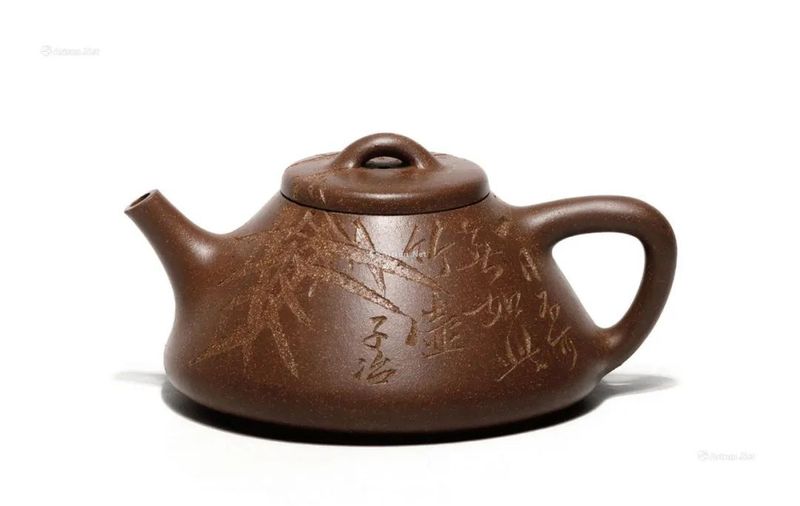

▲瞿应绍 子冶石瓢

成交价:805万元

乾隆时期紫砂壶注重妍巧的风气,而此时式样转趋典雅古朴,以书法、绘画、篆刻成为主要内容的刻划装饰成为最主要的手段。

▲清 邓奎 符生 邓奎刻梅花壶

为此,紫砂壶的器形也变成以几何型为主,壶体上装饰线条简练,尽可能扩大光洁面的面积,以便使用刻划装饰手段,来表现文人所喜欢的书法、绘画、篆刻等内容,使砂壶的书卷气、金石味更加浓烈,砂壶的艺术达到前所未有的高度。

03

道光、咸丰及其后是清代紫砂壶发展的晚期,这一时期的紫砂艺术没有显著创新和发展。

▲邵大亨 掇只壶

成交价:552万元

著名的紫砂艺人有邵大亨、申锡、邵景南、邵友廷、冯彩霞、邵盘珍,以及黄玉麟、萼圃、邵大赦、何心舟、王东石、沈才田、陈柏亭、陈砚卿、罗兰舫、邵云如、邵湘甫等。

▲清 吴昌硕刻黄玉麟制扁圆壶

成交价:345万元

明代紫砂壶出道晚,终无法冲破瓷具的包围圈,到了清代紫砂壶艺达到巅峰,形成了泾渭分明的三大风格。

第一,传统的文人审美情趣风格。讲究壶的内在气质。

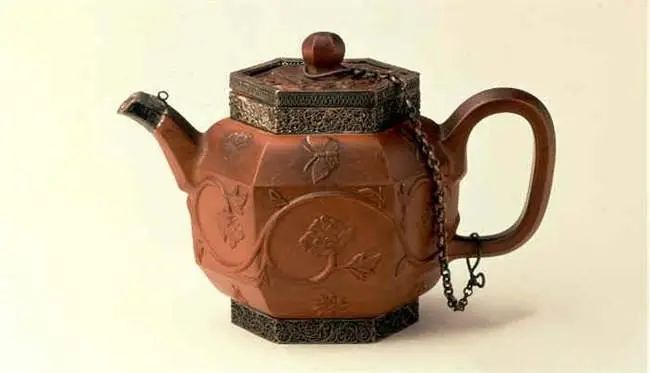

第二,富丽豪华,明艳精巧的市民情趣。在壶面上用各种颜色绘制出山水人物花鸟,或对壶施以各种明艳的釉色,或镶金镶银。

第三,为贸易需要而开发的外销风格。如包金银边,加制金提梁等。

▲清代外销紫砂壶

五

民国时期紫砂壶的发展情况

清末至民国初期,宜兴紫砂壶又一次复兴。

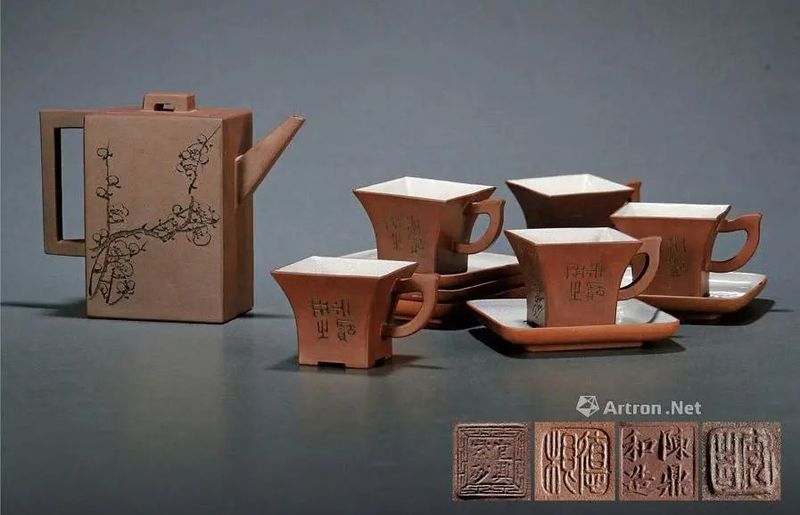

一批商业经营者入主宜兴紫砂壶的生产,他们在上海、宜兴、无锡、天津、杭州等地开设专门店,其中著名的公司商号有∶陈鼎和、铁画轩、吴德盛、毛顺兴。

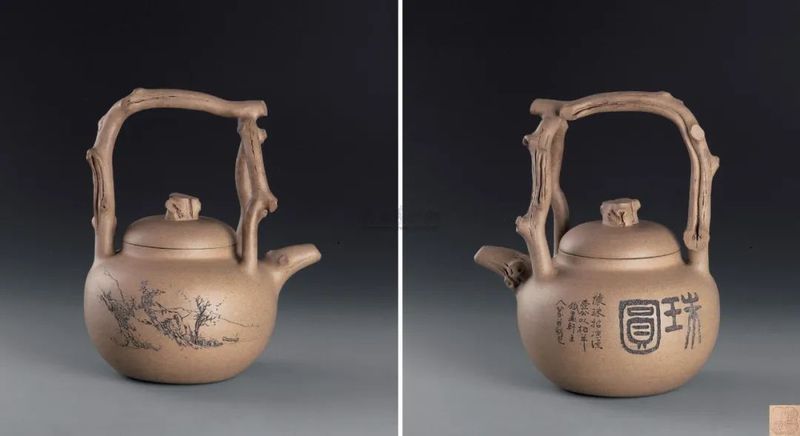

▲铁画轩(制) 东坡提梁

成交价:63.25万元

他们在宜兴定制紫砂壶,并聘用名艺人制作,使宜兴紫砂壶不仅销往国内各大城市,还远销日本、东南亚地区以及欧美。

此期紫砂壶的壶式多沿袭清代,新创的壶式并不多,当时所重是刻画装饰。

▲安吉制紫泥砖方壶及陈鼎和制紫泥杯

顾德根制紫泥托盘

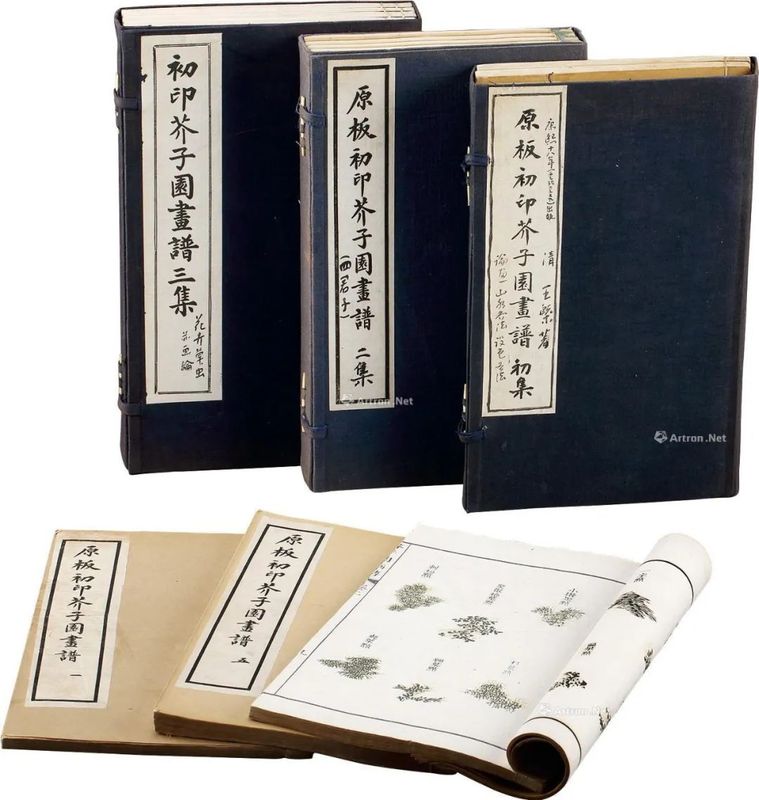

刻画纹饰盛行摹刻名画、不同书体的书法、碑版、青铜器铭文、砖瓦古陶文等;素材来自《金石索》等古彝器及石刻拓本和《芥子园画谱》之类的出版物。

▲《芥子园画谱》

民国时期著名的壶艺陶人有俞国良、程寿珍、宝琴、谈伯章、陈光明、冯桂林、沈孝陆、江案卿、裴石民、吴云根、王寅春、任沧庭、朱可心等。

▲程寿珍 掇球壶

巴拿马博览会上获得头等奖

他们的技艺精妙,善于仿古,作品很多,有的紫砂作品在国际博览会上获奖,是民国期间紫砂壶复兴的中坚力量,为宜兴紫砂壶技艺的承传发展做出了历史的贡献。

▲1915年首届巴拿马太平洋万国博览会

来源:紫砂壶鉴赏与收藏秘籍

如有侵权,请联系删除

读懂紫砂壶

紫砂壶从被烧造出来的那一刻起,便注定终身与茶结缘,不用来泡茶的紫砂壶就像失去生命的躯壳,没有任何意义。这一点,在嗜茶者中早已形成共识。但随着紫砂泥的日益稀少,想要选购一把称心如意、高档次、高品位的紫砂壶时,我们才蓦然发现,昂贵的价格已经使紫砂壶成为了一种投资品种,即便是数年前花千八百元就可以买到的普通紫砂壶,现如今的价位也水涨船高,飙升至万元,更不用提名家烧制或年代久远的紫砂壶了。据《宝藏》统计,目前紫砂壶拍卖成交价最高的是2002年香港佳士得一件清乾隆剔红饕餮夔龙纹紫砂壶,该件作品以147.7万港币成交。因此如何鉴赏、保养紫砂壶,已经上升到了收藏投资的高度。紫砂壶的投资收藏也已成为文人雅士对茶文化的另一种理解,不管深谙茶中之道者如何滔滔不绝的讲述对茶道的理解,若无一把上好的紫砂壶,配以绝好的茶叶,这一切都缺乏了底蕴与信服度。爱茶者与赏茶之士可在把玩之间,细品那幽幽茶香,感受那份静谧惬意。

知壶:紫砂壶的四大特性

中国人对紫砂壶的推崇之情由来以久。紫砂壶最早可追溯到春秋时代的范蠡——“陶朱公”,但真正制成壶是在明武崇正德年间以后。相传古时候宜兴街头,一日一僧人突沿街叫卖:“卖富贵土了!谁买富贵土,买了就大富大贵了。”其实僧人指的就是紫砂壶的原料。紫砂壶的泥原料由紫泥、绿泥和红泥三种,俗称“富贵土”构成,因其产自江苏宜兴,以紫泥为主,故称宜兴紫砂。紫砂泥料是从矿层中开采出的紫泥,俗称生泥。紫砂壶除由紫泥、绿泥或红泥单烧造制外,也会以不同成分配比,不同温度烧制,呈现紫而不姹,红而不嫣,黑而不墨,绿而不嫩,如铁如石,被正文于一器,集白美于三停,远而望之,黑若钟鼎陈明庭,追而察之,灿若琬琰浮精英。烧成后的紫砂壶保温性和透湿性均十分理想,称其为:“世间茶具称为首”,并非夸张。紫砂壶何以受到爱茶者的一再追捧呢?主要是由它特有的性质决定的:

首先,紫砂壶经久使用,壶壁积聚“茶锈”,沸水注入空壶,也会茶香氤氲,这与紫砂壶胎质的气孔率有关,是紫砂壶独具的品质。

第二,它的保味功能好,泡茶不失原味,更无茶具本身所带的异味,聚香含淑,色、香、味俱佳,且香不涣散,得茶之真香真味。《长物志》说它“既不夺香,又无熟汤气”。

第三,陈茶不馊,暑天越宿不起腻苔,有利于洗涤及保持茶壶自身的卫生。这是由于紫砂壶的陶质壶盖有孔,能吸收水蒸汽,加速茶水的发酵。

第四,冷热急变性好,寒冬腊月,壶内注入沸水,绝对不会因温度突变而胀裂。同时砂质传热缓慢,握持壶不会炙手。而且还可用文火烹烧加温,不会因受火而开裂。

品壶:泥、形、工、款、功

品一把好的紫砂壶,可用五个字来概括:“泥、形、工、款、功”。前四个字为艺术标准,后一字为功用标准。

一是“泥”:紫砂壶得名于世,其根本的原因,是其制作原材料紫砂泥的优越。一句“玩赏揩摩在人手”就能说明紫砂质表感觉的重要性。紫砂手感不同于其它陶泥,摸紫砂物件就如摸豆沙——细而不腻,而非紫砂物件就如膜玻璃质器物——粘手,近年来时行的铺砂壶,正是强调这种质表手感的产物。

二是“形”:紫砂壶之形,在存世各类器皿中最为丰富,素有“方非一式,圆不一相”之赞誉。大度的爱大度,清秀的爱清秀,古拙的爱古拙,喜玩的爱趣味。从文化角度讲,笔者认为古拙为最佳,大度次之,清秀再次之,趣味最末。首先紫砂壶是整个茶文化的组成部分,它追求的意境,应为茶道所追求的“淡泊和平,超世脱俗”,而古拙正与这种气氛最为融洽。例如石桃、井栏、僧帽、掇球、茄段、孤菱、梅椿、仿古等等传统造型,皆是时代冲刷后仅存的优秀作品,以今眼光细细打量,其仍在闪光。

三是“工”:紫砂壶在“工”上,融汇了国画大写意的豪放、京剧唱段的严谨。在点、线、面三元素上,犹如工笔绘画一样,转弯曲折、抑扬顿挫。面,须光则光,须毛则毛;线,须直则直,须曲则曲;点,须方则方,须圆则圆,无半点含糊。按照紫砂壶成型工艺的特殊要求来说,壶嘴与壶把要绝对在一直线上,并且分量要均衡,壶口与壶盖结合要严紧。

四是“款”:“款”即壶的款识。鉴赏紫砂壶款的意思有两层:一层意思是鉴别壶的作者是谁,或题诗镌铭的作者是谁。另一层意思是欣赏题词的内容、镌刻的书画,还有印款(金石篆刻)。紫砂壶的装饰艺术集中国传统艺术“诗、书、画、印”四为一体。一把好的紫砂壶不仅在泥色、造型、制作工夫以外,而且在文学、书法、绘画、金石诸多方面,给赏壶人带去美的享受。

五是“功”:“功”是指壶的功能美。近年来,紫砂壶新品层出不穷,如群星璀璨,目不暇接。制壶人在讲究造型的形式美时,容易忽视其功能美。紫砂壶与别的艺术品最大的区别,就在于它是实用性很强的艺术品,它的“艺”全在“用”中“品”,如果失去“用”的意义,“艺”亦不复存在。

紫砂壶购买三诀:精、真、准

现今投资紫砂壶,仍以优中选佳为真谛。首先,品种要“精”。大师级作品仍是稳中有升,即使在紫砂壶市场低迷的2001年,当现代名家制的紫砂壶价格跌幅达20%时,大师级作品仍牢如磐石。例如已去世的大师顾景舟的茶壶价格,目前保持在10万至20万元。一些现代高级工艺师的精品,市场价格也在万元之上,但助理工艺师的作品则只有千元左右,两者的差距犹如天壤。其次,鉴赏要“真”。绝大多数赝品均是粗制滥造的对象,大量属于地摊商品,投资者可选择那些“根正苗红”的商家或到拍卖行中竞拍,风险系数将大大降低。鉴定紫砂壶的真伪,一可从亮色上看,因经人手长期抚摩,面呈现亚光。而新制壶一般质地较疏松,颜色偏黄,无光亮的居多。即使有光亮,也是用白蜡或者鞋油打磨上去的。再从文字上看,旧壶的落款皆用阳文,字体极为工整。新壶如用阳文,字体会因摹仿或显呆板,或笔划长短粗细不一。如用旧壶加刻新款,则所刻文字为阴文。最后,行情要“准”。在高端市场上清代紫砂壶仍是市场的主体。从历年紫砂壶成交情况来看,清代紫砂壶就占了八成,但由于藏家手中的精品壶不愿出手,加上明清紫砂壶存世稀少,所以这两年市场行情较为低迷。尽管2004年紫砂壶市场价位稍有回升,一件“金沙内用”紫砂提梁壶也以55万元人民币的价格高居历年紫砂壶成交价第二,但整体涨幅仍不大,据专家估计最好的行情应该在两年以后。市场低迷期正是投资良机。与其花高价拍来一把数万数十万的明清紫砂壶,倒不如考虑投资价格适中的紫砂壶,比如收藏民国紫砂壶,其价位在百元到万元间不等,一把民国普通紫砂壶就仅需百元左右,而一些名人手绘紫砂壶,如张大千、齐白石、傅抱石手绘紫砂壶一般价格在4万到5万间,投资者须谨慎出手,也可考虑收藏一些现代工艺大师的精品。一般这样的投资周期比较短,投资金额少,但其升值较快,适合短期投资者考虑。

关于我

▼

本店地址: 汕头市金平区金禧花园金榕苑一栋101-君怡茶庄

交流/咨询 私人微信号:15992230300

购买淘宝店 http://shop34719381.m.taobao.com

图文:君点紫砂(订阅号:紫砂壶茶叶茶具馆)编辑整理于网络,来源网络。如因作品内容、图片问题,我们会及时更正。发布、回复的一切内容作为分享、研讨之用,内容仅供参考,请茶友们多提宝贵建议。转载请联系我们授权并注明出处。君点紫砂感谢茶友们的赞。

现在有不少人爱壶、购壶、藏壶,但又缺少可供查对的工具书,现将历代制壶名家和有关的名人雅士的事迹简录于后,供于检索。

历代陶艺家名录

金沙寺僧(约1506——1566),江苏宜兴东南金沙寺之僧人,名逸。他喜欢和陶工们交朋友,并开始用细陶泥制茶具出售。

供春(约1506——1566),是吴颐山的家童。吴颐山在金沙寺内读书时,供春学到该寺和尚制壶艺技。他所制树瘿壶朴实无华,从而使他名声大振,成为制壶鼻祖。

董翰(约活动于1567——1619),字后溪。始制菱花式壶。

赵梁(约活动于1567——1619),所制多提梁式壶。梁亦作良。

无畅(约活动于1567——1619),又作无锡、袁锡。

李茂林(约活动于1567——1619),字养心。善制小圆式壶,上有铢书记号。

时朋(约活动于1567——1620),朋一作鹏,大彬之父。朋与赵梁、董翰、元畅同为四名家。

时大彬(约活动于1580——1650),时朋之子,号少山。其作品技艺水平超过其父。其作品有的在陶土内掺钢砂;有的把旧壶捣碎为土,重制;遇有自己不满意的作品,立即击毁。因为他认真继承前辈技艺又能不断创新,因而名噪海内,甚至在词曲中都提到他的绝技。一般文士以书斋内陈置大彬壶为荣。

李仲芳(约1580——1650),李茂林子,为时大彬门下第一高足。今所传大彬壶中,有仲芳代作、大彬署款的。

徐友泉(约1578——1644),名士蘅,原非陶人。吴梅鼎《茗壶赋》说他:“综古今,极变化,技近乎道,集斯艺之大成。”

殴正春(约1578——1644),大彬弟子。多制花卉果物,样式精研。

邵文金(约1580——1646),又名亨祥,大彬弟子。仿汉方式方壶独绝。

邵文银(约1590——1648),又名亨裕,大彬弟子。制作文雅精巧,具有大彬的风格。

蒋伯(约1600——1644),名时英,大彬弟子,初名伯敷,后被陈继儒请去制壶,改字为伯。他喜欢附攀上层人物,不愿承认自己是制陶的人。但他技艺很好,相传他制的壶是嘉兴收藏家项墨林定的,称为“天籁阁壶”。

陈信卿(约1600——1644),善仿时大彬、李仲芳的作品,壶艺很好。惟喜欢和上流社会接近,不专心制壶。等他的弟子做好,他改动一下署上自己的款。

陈光甫(约1619——1654),仿供春、大彬壶,人称他是入了门的传人。

陈俊卿(约1621——1661),大彬弟子。

沈君盛(约1620——1654),善仿徐友泉壶,为大彬再传弟子。制壶参酌沈君用的技法。

陈子畦(约1625——1690),善制徐友泉壶式,为时人所珍爱。有人说他是陈鸣远的父亲。文章来自微信号ee2266

邵盖(约1580——1638),制壶工巧,与大彬同时而自树规模。其篆章字法与邵亨裕、亨祥风格相同,当时有“邵家壶”之称。

周后溪(约1581——1639)。

邵二荪(约1580——1639)。

陈用卿(约1620——1661),俗名陈三呆子。制作工细,题款字体仿仲鼷笔意。

陈正明(约1596——1661),制器极精雅。署款有“壬戌秋日陈正明制”。

闵鲁生(约1620——1654),仿制名家作品,都极认真,神形酷似。

陈仲美(约1621——1655),嫠源人,初于景德镇做瓷,他觉得做瓷器的人太多,很难出名,后来到宜兴制陶。他善于配土,又擅长雕刻各种镇纸、香盒等文房摆件。惜早卒。

沈君用(约1610——1666),名士良,又名多梳。以自然界物器造型,配泥上有“色相天错,金石同坚“的赞语。以离奇著称。人称“沈多梳”。后因壶得罪官府而陷于冤狱。

徐令音(约1621——1667),相传为徐友泉之子,也称小徐。

陈辰(约1620——1660),字共之。壶款雕刻得非常好,许多陶工都请他帮忙,是制壶人中得书法家。

陈和之(约1621——1654)。

陈挺生(约1620——1661)。

周季山(约1615——1662)。

沈子澈(约1610——1666),桐乡县人。与时大彬齐名。所制壶式与徐友泉相仿。

惠孟臣(约1598——1684),宜兴人。书法很似褚遂良。作品朱紫者多,白泥者少;小壶多,中壶少,大壶罕见。所制壶大者浑朴,小者精妙,是时大彬之后得一位名手。

徐次京(约1620——1671)。

陈鸣远(约1651——1722),字鸣远,号鹤峰,一号石霞山人,又号壶隐。善于制壶、杯、瓶、盒,手法在徐友泉、沈子澈之间。作品传下来的甚少,有“宫中艳说大彬壶,海外竞求鸣远碟”之誉。款式书法比徐友泉、沈子澈还好,有晋唐风格。

王友兰,康熙四年(1665),曾制苏州拙政园茗壶。

金世衡(约1683——1783),“世衡”一作“士衡”,荆溪人。注重于仿古器及名家作品,造工精巧,以橄榄形为主。

邵基祖。

邵元祥。

方曾三。

邵玉来。

邵玉延。

邵旭茂。

郑宁侯(约1698——1766),善摹古器,书法亦工,制壶胎薄而坚致、规矩。

惠逸公(约1766——1831),逸公制壶,大小均有诸色泥质俱备,他的工巧,可与惠孟臣相提并论,故世称“二惠”。只是孟臣制品浑朴兼具精巧,逸公则工巧有余,浑朴不足。惠逸公书法楷行草书俱长,而楷书尤有唐人遗意。刻字用竹刀或钢刀,或飞舞或沉着。壶的泥色最奇。小壶制得很好,但比不过手制大壶古朴可爱。

华凤翔(约1683——1783),善仿古器,以彩釉汉方壶较多。

陈汉文、陈阴乾、陈觐侯(约1702——1765年),荆溪人,所制古器极精雅。传器中壶少而古器多。

许龙文(约1701——1755),荆溪人。所制多花卉造型。壶底常有“荆溪”印。

范章恩(约生于1740),字迪恩。在宜兴制壶颇负时誉。所制壶皆扁身、鞠流、平盖,风格娴雅,骨肉亭匀。题名书法似米芾。

潘大和(约1761——1820)。

葛子厚(约1760——1850)。

杨彭年(约1772——1854),字二泉。乾隆时制壶多用模子,彭年制壶则用时大彬捏造法,虽随意制成,自有天然风致。嘉庆时陈曼生请其制壶并书,文人壶风大盛,将紫砂壶导入另一境地。彭年兼善刻竹,刻锡亦佳。印有“杨彭年”、“彭年”、“二泉”。唯应和文士黄彭年加以区别。

杨宝年、杨凤年(约1773——1861),前者为杨彭年胞弟,又作葆年,字公寿。后者为彭年胞妹,字玉禽,擅制竹段壶,人称“杨氏竹段壶”。都曾为陈曼生制壶。

吴月亭(约1812——1864),字竹溪,为杨彭年后辈,善雕刻。

冯彩霞(约1790——1861),女,宜兴人。曾被广东伍元华请制壶。书法学欧阳询,间有草书。

邵景南(约1790——1864),号留佩主人,籍贯苏州。制壶善仿明式,深得古法。底印有“姑苏留佩”印。

申锡(约1821——1891),字子贻。善雕刻。喜用白泥,精于捏造,寻常用模。底有“茶热香温”篆书印。

俞国良(约1835——1895),锡山人,曾为吴大制壶,制作精巧而气格浑成。有“国良”篆书阳文印。

王东石(约1831——1908),造壶得古法,刻工精细,有“东石”篆书小印。

邵大赦(约1831——1874),亦作赦大。精工壶艺,乃紫砂陶手。所造之壶注重壶嘴。有“邵赦作壶,流水有音”之说。

邵大亨(约1831——1874),宜兴上岸里人,性情孤傲清高。所制鱼化龙壶,以龙头作壶上的钮,龙头和舌头都能摇动。

何心舟(约1829——1897),工书法、篆刻、壶器,造工精练、简巧,取自然形式。

黄玉麟(1827——1889),祖籍丹阳,寓居宜兴。13岁时就开始学陶器。擅制掇球、供春、鱼化龙诸式,精巧而不失古意。

沈才田、陈柏亭、陈砚卿、罗蓝舫、邵云如,俱为清末紫砂雕塑名家。

程寿珍,其姓亦有作陈者,号冰心道人。曾以名作“掇球壶”而获1951年巴拿马国际博览会金奖。其子程盘根亦善制壶。

蒋德林,蜀山人,字万全。虽没有师承而艺极精。凡是壶、盆、杯、盘及一切陈设器具,样样皆精。

任淦庭(1888——1968),常用笔名缶硕,又名大聋,酷爱书画。潜心研究紫砂雕刻技艺,是紫砂雕刻史上一位承上启下的人。

吴云根(1892——1969),原名芝荣。作品朴实稳重,取竹子题材较多。作品曾多次被选送参加国内外展览。

王寅春(约1879——1977),宜兴上袁人,自幼习紫砂茗壶。抗战前,曾应邀到上海做过紫砂仿古品,中年时期则制小壶。其壶光素类,方、圆各式浑厚端庄,筋纹器吻合紧密。

裴石民(1910——1979),又名德民。早年即从事紫砂制陶业。20年代末曾在上海古董商处制盆,35岁后始制壶,他曾为储南强所藏的供春壶配盖,又为明代项圣思做的一个桃杯配托。其壶光货、花货类均有,尤以果品为佳,有“陈鸣远第二”之称。

邵全章(1910——1989),中年居浙江长兴,为邵大亨之后裔。所制壶曲线简巧而沉稳。

吴阿根、金士衡,光绪四年(1878),赴日本传艺。

朱可心(1904——1986),原名开长、凯长。15岁拜师学艺,新中国成立后设计了《报春》梅桩壶等紫砂新品数十种,以花卉见长。曾出席首届民间艺人代表大会。

蒋蓉(1919- 2008),别号林凤,江苏省宜兴市川埠潜洛人。1995年被授予“中国工艺美术大师”称号。 蒋蓉的作品在中国紫砂工艺史上技术精湛,生动具真,别树一格,成为中国紫砂工艺史上第一位女工艺美术大师。

顾景舟(1915-1996),原名景洲。别称:曼希、瘦萍、武陵逸人、荆南山樵。自号壶叟、老萍。宜兴紫砂名艺人,中国美术家协会会员,中国工艺美术大师。18岁拜名师学艺。三十年代后期至上海制壶仿古。54年进入宜兴蜀山陶业合作社。56年被江苏省政府任命为技术辅导,带徒徐汉棠、高海庚、李昌鸿、沈遽华、束凤英、吴群祥等人。一生三次参加全国工艺美术代表大会,在港、澳、台、东南亚影响特大,被海内外誉为“壶艺泰斗”,作品为海内外各大博物馆、文物馆收藏。

(来源紫砂大家,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系)