我国古代茶叶制作技术的发展,大致经历了一个从晒制、蒸制的散茶和末茶,演变为拍制的团饼茶,再到蒸青绿茶、炒青,最后才发展为乌龙茶和红茶的历程。乌龙茶的制作技艺大约是在明末时期最早在武夷山地区形成的。

武夷岩茶(Wuyi Rock Tea)属于乌龙茶(Olong Tea),现在市场上统称“大红袍”。根据文人笔记的记载,大约是在明末清初时期,由崇安县令殷应寅延请黄山僧人传授松萝茶制法,并在此基础上创造发明了“做青”工艺而形成的一种新的茶叶品种。武夷山因此也被视为乌龙茶的发源地。据周亮工《闽小记·闽茶曲》云:“崇安殷令,招黄山僧以松萝法制建茶,堪并驾。今年余分得数两,甚珍重之,时有武夷松萝之目……近有以松萝法制之者,即试之,色香亦具足,经旬月,则紫赤如故。”松萝制法颇为精细讲究,明浙江四明(今宁波的别称)人闻龙,记于崇祯三年(1630)的《茶笺》一文写到:

茶初摘时,须拣去枝梗老叶,惟取嫩叶,又须去尖与柄,恐其易焦,此松萝法也。炒时须一人从旁扇之,以祛热气,否则黄色,香味俱减。予所亲试,扇则其翠,不扇色黄。炒起置大瓷盆中,仍需急扇,令热气稍退。以手重揉之,再散入铛,文火炒干入焙。盖揉则其津上浮,点时香味易出。

根据上述制法,松萝茶乃精细之炒青绿茶。但这种制法每次炒制时都需要一人专门在旁边不停地扇风,极费人工,根本不可能如明末徐火勃所描写的那样“年产数十万斤”,因此也不大可能大量普及其制法,而更像是文人士绅阶层之间一种雅致的“玩茶”方法。周亮工在《闽茶曲》中以松萝茶制法炒制武夷茶,“经旬月,则紫赤入故”,极有可能是炒时用大锅,炒后堆放过厚,无法晾开扇去热气所致。到其中并未提到乌龙茶最核心的“做青”工艺。

乌龙茶最显著的特点是其“做青”工艺,“做青”又包括晒青、摇青、揉炒、烘焙等一系列的工序。当地茶农认为:武夷山处于丘陵地带,山高峰险,涧壑纵横,三十六峰、九十九岩耸立横亘,茶山分布点缀其间,行走艰难,且茶厂多设在山麓,距离茶山还有较远的距离。采茶时要翻山越岭,茶青在茶蓝和挑篮中,暴于日光之下,便产生了“倒青”(即萎凋)现象;人行走时,茶青在茶篓和挑篮中摇动,便产生“摇青”现象。这样青叶脱掉了部分水分,边缘泛红,这种茶青是无法做成绿茶的,但炒揉焙后却兼有红绿之色,味道醇厚,受到饮者欢迎。发现了这一市场偏好后,当地人便有意识地进行倒青、晾青、做青、炒、揉、焙等工序,逐渐形成了乌龙茶的制作工艺。

在武夷山的民间传说中,乌龙茶的制作工艺被描述为是当地茶神杨太伯的“发明”,其“发现”做青工艺的过程与前文茶农所推断的内容大致相同。传说杨太伯挑茶叶行走在山路中无意中产生了“摇青”、“倒青”现象,再经过实践、摸索,发明了晾干、揉青、烘、焙、分拣的一套工艺。

关于武夷岩茶的制作工艺的本文记载最早见于清朝王复礼的《茶说》,文中所描述的“炒焙兼施,烹出之时,半青半红”、“茶采而摊,摊而摝,香气发越即炒……即炒即焙,复拣去老叶枝蒂,使之一色。”等描述与现在的岩茶制作流程基本一致。

根据上述有关岩茶制作技艺之发明的记载,按照表述者的身份大致可以分为为两大类群体:一类是以官、僧和文人为代表的知识精英。在历代有关茶叶制作的文献资料中,这一部分人基本上都是具体和具名地出现的,比如上文中的崇安县令殷应寅、黄山僧人、周亮工、闻龙等;另一类群体则是处于社会下层的、无名的“茶农”群体,他们只共同拥有“当地茶农”的整体身份。属性前者是属于社会精英的小部分人,后者则是无名的大众。前者在传统社会中掌握着文化与书写的权力,他们的知识可以通过文本流传后世;后者则是不识字的群体,他们的“技艺”通常通过口述身授而代代相传。从两种群体对制茶技术的影响来看,文人士绅们虽然也亲自“制茶”,但他们所制的茶的量非常少,且对“制茶”过程讲究详细的记录和总结,这非常类似于西方“技术”之发明过程中的科学实验和理论归纳。此外,文人雅士参与“制茶”是建立在“品茶”和“玩茶”的基础上的。中国古代的茶道,至迟在唐代中叶已形成一套完整的体系,采茶、制茶、烹茶、饮茶,都有明确的规范,非常严谨。以烹茶为例,首先要求有一套特制的茶具,包括炉、釜、碾、杯、碗等。这一套繁琐的饮茶规范,只有在社会上层中才有可能得以推广,比如宋朝时期,在文人雅士之间曾兴起“斗茶”之风。知识精英们为了追求饮茶时获得更好的口感也会想办法提升制茶技术,因而他们对技术的改进通常具有明确的目的性和刻意性。与之相反的是,广大茶农是将“制茶”作为生计来源,制茶的过程非常辛苦却很少有机会喝到好茶,比如民国以前武夷山的茶工日常所饮之“茶水”大多是由“毛茶”中挑剔出来的茶梗和碎叶所泡。然而,作为在茶叶加工过程中的实际操作者,茶工们却常常在不经意间,偶然地“发明”了新的加工方法,由此起到改进技术的作用,正如前文中武夷山当地人对“做青”技艺发明的解释。

从岩茶的制作技艺的发明来看,精英与大众之间的技术传播并不是封闭的,文人笔记中常出现“寻访山中茶农”的表述,而知识一旦被书写以后往往会被赋予一种神圣性,因而经由文人记载下来的“技术”往往又被茶农视为加工茶叶时的参照和规范。因此,就这一点而言,书写文本(writing text)与口头知识(oral knowledge)的传播是互相渗透的。正如白馥兰(FrancesaBray)指出的,官方支持的农学与农民的地方知识结合成一体。地主和文人从年长的农民那里获得特殊的地方知识,并改造和创作出农学著作为地方所用。而我们在对待非物质文化遗产之中的“传统手工艺”时,往往过分强调其来自于民间的发明和农民的手工,容易忽略知识精英在这一过程中的催化剂作用。事实上,传统手工艺从实践中的摸索到最终形成较为稳定的技术这一过程中,“精英”(elite)与“大众”(masses),“有文化的”(literate)与“不识字的”(illiterate),“书写的”(writing)与“口述的”(oral)从来都不是相互隔绝的,恰恰相反,对比、参照、借鉴和融合常常发生于的二者的接触过程中,而“传统手工艺”的最终形成则是“书写文本”与“口述知识”互相影响、共同演进的结果。

文章来源:《岩茶产制中的“技”与“术”——兼论非物质文化遗产中的“传统手工艺》发表于《民俗研究》2013年第6期。”注释从略,详见原文

来源:坤冰观茶,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

人与物质、环境的互动离不开技术,然而,技术却是一个很难明确定义的概念。在英语中,技术(technology)一词源自于希腊语“tekhnologia”,它的词根为“tekhne”,意指“艺术或手艺”。从17世纪以来,“技术”主要用以描述对艺术的系统性研究,到了18世纪,“技术”的定义特别强调对“机械的、手工的”(mechanical)艺术研究。约到了19世纪,“技术”才被完全专门化指“实践性艺术”(practical art)。技术一方面被多样化地描述为带有强烈的个人特征,但同时又非专属个人,而是属于社区或网络的财产。在大部分学者看来,“社会”与“技术”动力之间具有一张“无缝的网络”(seamless web),即便是在“纯科学”的研究领域,也没有纯粹的技术主导性。一方面,技术是一种具身的(embodied)知识,要求长时间地实践,融于从业者的肢体和感觉器官中。另一方面,它“内嵌于”(embedded)社会关系之中,并通过从业者所在社区、社会等级制度与分工假设得以再生产。也即是说,“技术”同时包括“个人的”和“社会的”两个维度。从西方社科界对“技术”研究历程和定义来看,技术的优越性也是伴随着现代性而建立的。作为一个知识和设备的系统,使高效或低效的物质产品的生产得以进行,并对环境加以控制——科技(technology)——乃是西方优越性话语的核心要素。在这个认识论框架中,西方科技变成了一个象征等级结构的符号,在这个等级结构中,现代对立于传统、进步对立于停滞、科学对立于无知,西方对立于东方,男性对立于女性。

虽然对于非西方社会的本土科技已经有了严肃认真的研究,李约瑟(Joseph Needham)策划的多卷本的《中国的科学与文明》的直接目的,就是证明所谓科学和技术不是西方心智的独特产物。但李约瑟的科技概念是较为保守的,科学是理论,技术是实践。在书系的整体编排上,李约瑟将中国知识分成理论的和应用的,工艺技术则属于应用科学范畴。费尔南·布罗代尔(Fernand Braudel)强调对一般人的日常生活和物质文化进行研究,提出必须将生产和消费结合起来,将当地科技嵌入广阔的地理和社会的语境之中来考察。但最早注意到并声明“技术”中的“精神”层面内容的当属涂尔干(Emile Durkheim)。涂尔干认为社会行为的所有形式都与宗教有特定关联,确保道德生活(法律、道德、艺术)和物质生活(自然科学、工艺技术)功能的技艺和技术的实践,同样也源于宗教。作为涂尔干的继承者,马塞尔·莫斯(Marcel Mauss)进一步强调“社会化的技艺”,指出“动力或者工具的发明,使用他的传统,乃至这种使用本身,本质上都是社会的产物”。近年来,白馥兰(Francesa Bray)在对中国传统社会中的“技术控制”与“性别分工”进行了深入分析的基础上,将技术描述为“是一种有效用、有传统的行为”,认为在此点上,技术与“一种法术、宗教或符号行为并无不同”,而这更倾向于汉语中的“术”。同样关注中国农村社区中的手工艺的雅各布·伊弗斯(Jacob Eyferth)注意到了在“工艺知识”生产的过程中,书写文本与“口头文本”之间的共存和互渗现象,但他认为很难并且没有必要将“默会知识”转化为书写知识,记载工艺知识的文本更关注道德价值的宣传而非技术传递”

根据联合国教科文组织对“非物质文化遗产”的分类和定义,“传统手工艺”(traditional craftsmanship)是非物质文化遗产的所涵括的五大项目之一。由我国国务院办公厅颁布的《国家级非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》对非物质文化遗产作了这样的界定:非物质文化遗产是“指各族人民世代相承的、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式(如民俗活动、表演艺术、传统知识和技能,以及与之相关的器具、实物、手工制品等)和文化空间”。在国内,众多学者围绕“非物质文化遗产”这一概念进行了相关讨论,很多学者注意到了“文化空间”一词的专业性和模糊性而对其进行了阐释,但是对于“传统手工”、“传统知识与技能”、“器具、实物、手工制品”等一系列概念则将其视为“显而易见”而缺乏相应关注,从而忽略了“非物质文化遗产”作为一个东方式(日本)概念经由联合国教科文组织的推广,在几次语言转换之后所发生的“文化传译”与“误读”。在联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》中出现的“craftsmanship”一词被对应翻译为“传统手工艺”,而事实上“技术”、“技艺”、“技能”、“手工艺”、“工艺”、“手工”等概念与之也非常相近,但很少有学者对其进行专门的区分。彭兆荣教授注意到在中国历史上,“手工之术”(艺术)与“手工之业”(工业)从来都是互为你我、一脉相承的,“手工”与“艺术”的区隔是随着现代西方“美术”学科的舶来,我国传统的表述形制被西方的学科分类体系所取代才出现的,“艺术”、“技艺”与“手工”三者之间存在着密切的关系,它们既是“存在共同体”,也是“表述共同体”。

在本文中,笔者将以列入中国首批国家级非物质文化遗产名录的“武夷岩茶(大红袍)生产制作技艺”为例,试以证明:传统中国的工艺技术——也即是“非物质文化遗产”中的“传统手工艺”是一个意义丰富的世界,它不仅是“手工之术”(艺术)与“手工之业”(工业)的结合,同时也是“技”(Technology)与“术”(Witchcraft)的融会贯通。作为在社区中维系手工艺传承的纽带,以及作为一种编织权力的经纬——将从事不同加工部分的手工艺者连接和组织在一起共同生产运作,“技”与“术”总是互相交织在一起,密不可分。同时,“技”的发明也在“书写文本”与“口头知识”的相互对比、参照、借鉴和融合中形成的。

采摘以清明后、谷雨前为头春,立夏后为二春,夏至后为三春。头春香浓、味厚,二春无香、味薄,三春颇香而味薄。种处宜日、宜凤而畏多风。日多则茶不嫩;采时宜晴不宜雨,雨则香味减。各岩著名者:白云、天游、接笋、金谷洞、玉华、东华等处。采摘烘焙须得其宜,然后香、味两绝。第岩茶反不甚细,有小种、花香、清香、工夫、松萝诸名,烹之有天然真味,其色不红。崇境东南山谷、平原无不有之。惟崇南曹墩,乃武夷一脉所产,甲于东南。至于莲子心、白毫、紫毫、雀舌,皆外山洲茶初出嫩芽为之,虽以细为佳,而味实浅薄。若夫宋树,尤为稀有。又有名三味茶,别是一种,能解酲、消胀,岩山、外山各皆有之,然亦不多也。

静参谓茶名有四等,茶品亦有四等。今城中州府官廨及富豪人家竞尚武夷茶,最著者曰花香,今城中州府官廨及豪富人家竟尚武夷茶,最著者曰花香,其由花香等而上者曰小种而已。山中以小种为常品,其等而上者曰名种,此山以下所不可多得,即泉州、厦门人所讲工夫茶,号称名种者,实仅得小种也。又等而上之曰奇种,如雪梅、木瓜之类,即山中亦不可多得。大约茶树与梅花相近者,即引得梅花之味;与木瓜相近者,即引得木瓜之味。他可类推。此亦必须山中之水,方能发其精英,阅时稍久,而其味亦即消退。三十六峰中,不过数峰有之。各寺观所藏,每种不能满一斤,用极小之锡瓶贮之,装有各种大瓶中间,遇贵客名流到山,始出少许,郑重瀹之。其用小瓶装赠茶品之四等,一曰香,花香、小种之类皆有之。今之品茶者,以此为无上妙谛矣。不知等而上之,则曰清,香而不清,犹凡品也。再等而上之,则曰甘。清而不甘,则哭茗也。再等而上之,则曰活,甘而不活,亦不过好茶而已。活之一字,须从舌本辨之,微乎其微!

凡茶,他郡产者,性微寒;武夷九十九岩产者,性独温。其品分“岩茶”、“洲茶”。附山为“岩”;沿“溪”为洲。“岩”为上品;“洲”为次品。九十九岩,皆特拔挺起。凡风、日、雨、露,无一息之背;水泉之甘洁,又胜他山;草且芳烈,何况茗柯。其茶分山北、山南;山北尤佳,受东南晨日之光也。“岩茶”、“洲茶”之外,为“外山”,清浊不同矣。九十九岩茶,可三瀹;“外山”两瀹即淡。武夷各岩著名者:“白云”、“仙游”、“折笋”、“金谷洞”、“玉华”、“东华”;余则“崇南”之“曹墩”,乃武夷一脉,所产甲于东南。

“莲子”、“白毫”、“紫毫”、“雀舌”,皆“外山”及“洲茶”,采初出嫩芽为之,虽以细为佳,味则浅薄。又有“三味茶”,别是一种,能解酲消胀。

凡树茶,宜日、宜风,而厌多风。日多则茶不嫩。采时宜晴,不宜雨;雨则香味减。

武夷采摘以清明后、谷雨前,为“头春”,香浓、味厚。立夏后为“二春”,无香、味薄;夏至后为“三春”,颇香而味薄;至秋则采为“秋露。”

文章来源:《岩茶产制中的“技”与“术”——兼论非物质文化遗产中的“传统手工艺》发表于《民俗研究》2013年第6期。”注释从略,详见原文

来源:坤冰观茶,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

相关阅读

茶是中国的传统饮料,茶叶中含有咖啡碱、茶氨酸、茶多糖、茶多酚等活性物质,具有抗氧化、预防肿瘤、防辐射、保护神经、缓解肺损伤和抑制黑色素形成等生理功效。茶叶按照加工方式的不同分为六大类,各类茶叶有着各自独特的滋味和香气。

茶与啤酒花在一些感官特性上有相似性,如茶叶中儿茶素类、咖啡碱等物质呈现苦味,与酒花中的α-酸(葎草酮、辅葎草酮、加葎草酮、前葎草酮和后葎草酮)、β-酸(合蛇麻酮、正蛇麻酮和加蛇麻酮)等物质类似。

仅增加茶叶特有的风味和功能特性,还可以增加弃采茶资源的利用,降低啤酒的酿造成本。

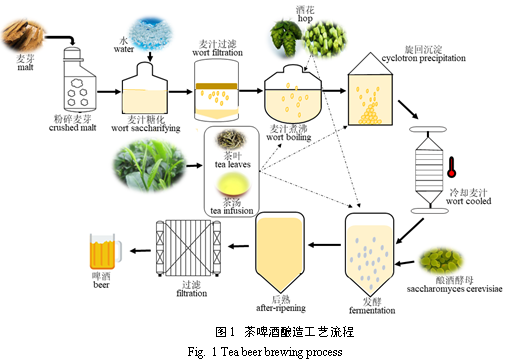

茶啤酒是以茶叶、麦芽、水和啤酒花为主要原料,经过糖化、过滤和煮沸等前处理后,再经发酵、过滤和包装等酿造工艺加工而成。

茶啤酒在我国起步时间较晚,研究深度不够,在风味和外观上仍存在诸多问题,如茶啤酒的发酵技术、澄清技术和原料的前处理等方面非常欠缺,未来还有很大的提升空间,到产品化和市场化生产还有很长一段路要走。

针对上述问题,本文综述了近几年茶啤酒酿造工艺技术的研究现状和存在的问题,并提出了茶啤酒未来主要的发展方向,为茶啤酒的研究和发展提供一些理论参考,助力于啤酒和茶行业的发展,提升茶叶资源的价值和利用率。

茶啤酒的酿造工艺

经过麦汁的制备、茶啤酒的发酵以及茶啤酒的澄清等技术最终得到澄清的茶啤酒。具体酿造流程图如下所示。

用于制作茶啤酒的茶叶原料

茶啤酒的前处理包括茶叶与酒花选择和添加方式、麦芽的粉碎、麦汁的糖化、煮沸、过滤等。前处理不仅影响产品的发酵速率和澄清度,同时也会影响最终的风味口感。

而在茶啤酒酿造过程中添加茶叶,既赋予了啤酒茶的风味,还引入了茶的功能成分,在丰富茶啤酒风味的同时增加了其营养保健价值。

在选择茶叶原料时应少用名优茶,多选用夏秋茶,不仅可以减少茶啤酒的成本,还可解决我国夏秋茶利用率低等问题。

制作茶啤酒时茶叶的添加方式

茶叶添加时段和方式对茶啤酒的风味和稳定性有很大影响。

茶叶的添加时段主要分为发酵前和发酵后。

在发酵前加入茶叶主要是为了将茶叶的特征成分与酒体相融合;而在发酵后加入茶叶则是为了保留茶叶的香气成分(因为发酵后酒体的温度较低,更利于香气成分的保留)。

茶叶的添加方式主要有添加茶提取液、直接添加茶叶和添加茶粉3种。

此外,茶汁的浓度和提取方法影响着茶啤酒的品质与生产成本,在将茶汁加入到麦汁前应该对茶汁提取液的浓度和提取工艺进行有效的优化。

茶啤酒的发酵工艺

茶啤酒的发酵是一个极其复杂的过程,该过程伴随着多种物质的转化,其中酵母菌发挥着主要作用。整个啤酒发酵过程大致经历了3个阶段,即酵母的适应阶段、有氧呼吸阶段和无氧呼吸阶段。

此外,茶啤酒的发酵速率、风味物质的形成以及最终产品的稳定性与发酵所选用的酵母种类、接种量和发酵条件密切相关。

种类:啤酒酵母依据发酵表现形式、细胞形态和生理性能的不同主要分为上面酵母和下面酵母两大类,上面酵母发酵时处于发酵液的顶部,下面酵母发酵时处于发酵液的底部,两者在发酵速度、条件和成品质量上有明显的区别。

接种量:适当高的酵母接种量可以减少高级醇的形成,但过高的酵母接种量会使新繁殖代数减少,酵母活性差,易衰老,影响啤酒发酵活动的顺利进行,同时较高的酵母接种量会增加成本。

发酵条件:茶啤酒发酵过程分为主发酵和后发酵,一般在两罐中进行先后发酵,但随着发酵技术的进步,出现了“一罐法”发酵,实现了在一罐中完成两步发酵。该发酵工艺自动化程度高、生产速度快。

茶啤酒的澄清技术

茶啤酒澄清是将发酵后茶啤酒中含有的蛋白-多酚复合物、蛋白质颗粒和酵母等杂质去除的一个工艺。

由于这些物质肉眼可见,不仅影响啤酒的整体外观和质量,还会影响到啤酒贮藏过程中生物和非生物的稳定性。

将酵母和蛋白质等杂质过滤出去,可以提高茶啤酒的澄清度和稳定性。茶啤酒澄清方式主要有机械拦截、吸附法和酶处理等。

机械拦截和吸附法操作简单,成本低,但会拦截和吸附啤酒中大量的物质,有损啤酒的风味和营养价值;而酶处理澄清技术则能够保留啤酒中的物质,但是其受啤酒本身的性质影响较大。

茶啤酒的未来

口味丰富的啤酒越来越受到消费者的喜欢和追捧,未来茶啤酒具有极大的市场前景。

然而,现有的茶啤酒酿造工艺尚不成熟,茶啤酒的茶特征滋味和香气表现不够明显;茶叶与啤酒风味的协调性研究尚缺乏,茶叶在酿造过程中的添加方式与茶啤酒中茶风味之间的关系尚不明确。

因此,如何选择茶叶种类,探究不同种类茶叶与茶啤酒风味之间的协调关系以及产品特性,明确不同种类茶叶在茶啤酒风味上的贡献;如何研究不同时间段添加茶叶,明确不同添加时段与茶啤酒风味和茶叶利用率之间的关系;如何探究茶啤酒适宜的酿造pH、温度、酵母种类和添加量等条件,保证茶啤酒的风味并降低生产成本;如何明确啤酒中多酚与蛋白之间的量效关系,如何操作既可以利用生物酶技术解决澄清问题,同时又不影响茶啤酒的风味成等等相关问题,都是我们之后需要进一步考虑的问题。

茶啤酒好喝,

可不要贪杯哦!

温馨提醒:酒后不能开车哦!

来源:中国茶叶学会

如有侵权 请联系删除