自古以来中国人就有喝茶品茶的习惯。茶叶自神农氏发现其药用价值以来,就不仅仅是帮助人们提高饮品口感,更是修身养性的一种好物品。中国作为茶的故乡,也是产茶大国,茶叶产量已经位居全球第一。

有资料显示:中国拥有3000多年的饮茶历史,是世界上最大的茶叶种植国,也是茶园面积增速最快的国家,2016年茶园面积290.20万公顷,比2000年增加181万公顷,据测算2017年的茶园面积在310.13万公顷左右,2000-2017年均复合增长率为6.4%。

目前,中国茶叶在世界上是产茶大国,但还不是产茶强国。我国茶叶企业众多,但尚无一千亿级大品牌,中国茶叶品牌影响力有待提升。

作为茶王赛规模在福建省第一、全国名列前茅的赛事,我们不仅通过在厦门举办的茶王赛促进两岸茶行业的交流与发展,更是希望通过启动“2018年首届海峡两岸茶界十大人气明星评选”推动茶界一批新秀出炉,从而助推茶界整体朝着品牌化、规模化发展。

“2018年首届海峡两岸茶界十大人气明星评选”主要针对参与海峡导报等单位联合主办的第七届海峡两岸茶文化季暨两岸秋茶茶王擂台赛的参赛选手,而推出的公益性评选。最后,从多个评选榜单中选出人气最足的十个入选。

在这里,主办方有必要提醒众多参赛者。如果通过购买票数或者用软件进行投票的话,通过他人举报,经核实无误后将淘汰出局。

关于评选活动的具体事宜,可以拨打海峡导报新闻热线0592-2961110进行咨询。

摘要:唐宋时期禅寺中既有茶礼,也有汤礼,合起来称作“茶汤礼”。宋代之前,无论社会上还是宗门内,普遍使用煎茶法。宋代则流行点茶法。唐代百丈怀海禅师首制“百丈清规”,将当时社会上流行的煎茶法纳入禅门礼仪。到了宋代,又与点茶法相结合,出现了“煎点”二字。煎点,不仅是唐代煎茶法和宋代点茶法的合称,也指禅寺中煎汤和点茶的具体礼仪。是宋代“客至点茶,欲去煎汤”待客俗礼的宗门化,也是宋代茶汤煎点礼仪形成的社会基础。宋代不仅文人雅士热中煎茶、点茶,甚至连帝王贵胄也参与其中,这乃是宋代茶文化兴盛的一个主要原因。另外,禅门诸多《清规》中提到的“茶葯”,即禅门常说的药石,其实是晚食的隐语,俗称点心。此外,茶榜和茶状,以及茶鼓、茶板、茶盏、茶橐子、茶筅、汤瓶等,在禅门茶礼中都有专门的意义,本文也拟作简略探讨,以期对唐宋以来禅寺茶汤煎点礼仪和具体过程作一番概略梳理。

关键词:煎点 茶汤 茶榜 茶状 茶葯 汤瓶

概 说

宋代宗赜禅师辑编的《禅苑清规》,是对唐代百丈怀海制定《古清规》以来的第一次整理辑编,不但保留了《古清规》的相关内容,也将宋代丛林禅寺制定的“丛林清规”“禅林日用”等收集进来,可以看作是宋代禅寺的“清规总编”,对于我们研究宋代禅寺茶汤煎点礼仪以及煎点用具,有着十分重要的参考意义。正如宗赜禅师在序文里说的:“是以佥谋开士,遍摭诸方。凡有补于见闻,悉备陈于纲目。”所以禅门清规中记载的茶汤煎点之事,以《禅苑清规》最爲详备。本文即以《禅苑清规》为主要参考资料,拟从七个方面,对唐宋以来禅寺茶汤煎点礼仪以及煎点用具,予以探讨。

一、煎点的意义

煎茶法形成于唐代初期,唐人封演《封氏闻见记》“饮茶”条记载:“南人好饮之,北人初不多饮。开元中,泰山灵岩寺有降魔师,大兴禅教。学禅务于不寐,又不夕食,皆许其饮茶。人自怀挟,到处煮饮,从此转相仿效,遂成风俗。”泰山降魔藏禅师首次将煎茶法引入禅门,帮助禅僧修习。此后百丈怀海禅师首制禅寺清规,将当时社会上流行的煎茶法纳入禅门礼仪,称为禅寺煎茶礼仪,后人尊之为“百丈清规”或“古清规”。到了中唐时期,茶风禅风并行,形成了“寺必有茶,僧必饮茶”的禅茶风尚。赵州从谂禅师住持观音禅院时,以一句“吃茶去”法语接引四方学僧,从此茶禅之风弥布丛林,这对唐末禅寺清规中茶汤礼仪的形成,具有一定的影响作用。

《封氏闻见记》里又说:“楚人陆鸿渐为《茶论》,说茶之功效,并煎茶、炙茶之法,造茶具二十四事,以都统笼贮之。远近倾慕,好事者家藏一副。”陆羽《茶经》出现在百丈禅师制定禅寺清规之后,是当时世俗社会饮茶方法的归纳总结,至于禅门茶礼,仍存于古清规之中。

唐代煎茶法到了宋代,又与点茶法相结合,于是出现了“煎点”二字,分别指唐代煎茶法和宋代点茶法。宋代禅寺通行点茶法,但爲了表示对古清规的尊重,特意将唐代煎茶礼仪名称保留下来,合称呼煎点,用以警示后人。日僧无着道忠禅师《小丛林清规》“煎点通辩”条说:“就座吃茶亦名煎点。此方必管辨精厚,似与古规僧堂等所行稍异。”后世逐渐成为一种正式用语,瀹茶称作点茶,烧水称作煎汤,煎汤点茶,合称“煎点”。

《禅苑清规》中记载说:“堂中所用柴、炭、米、面、油、盐、酱菜、茶汤、药饵、姜枣、乌梅、什物、家事”,除了柴米油盐酒醋,还有茶汤、药饵,已经将茶汤并列为日常用事了。又说:“内侍者收掌堂头衣钵,支收文历并方丈内公用物色。主管茶汤、纸笔、冬夏衣物。”“预先点检门状关牒书信,恐有差误,及备茶汤人事之物。”茶汤不但是禅寺主持的重要用品,要内侍者专人掌管,而且也作为接待政府官员以及诸方大德的必备物用,不能有些许懈怠。足见宗门对待茶汤的重视程度了。

唐代百丈怀海禅师首制禅寺清规,后人尊之为“百丈清规”或“古清规”,将当时社会上流行的煎茶法纳入禅门礼仪,成为最初的禅寺煎茶礼仪。到了宋代,又与点茶法相结合,于是出现了“煎点”二字,分别指唐代煎茶法和宋代点茶法。宋代禅寺通行点茶法,但爲了表示对古清规的尊重,特意将唐代煎茶礼仪名称保留下来,合称煎点,用以警示后人。日僧无着道忠禅师《小丛林清规》“煎点通辩”条说:“就座吃茶亦名煎点。此方必管辨精厚,似与古规僧堂等所行稍异。”后世逐渐成为一种正式用语,瀹茶称作点茶,烧水称作煎汤,煎汤点茶,合称“煎点”。所以,煎点不仅是唐代煎茶法和宋代点茶法的合称,也指禅寺中煎汤和点茶的具体礼仪过程。

二、煎点的方式

《禅苑清规》(以下简称《清规》,后同)“赴茶汤”条开篇即说:“院门特为茶汤,礼数殷重,受请之人不宜慢易。”煎点作爲一种茶汤礼仪,在禅门日常应用有着十分重要的意义。考之《清规》,正式煎点都要先出茶榜或茶状,然后击茶鼓或敲茶板,然后鸣鈡,僧众依次进入煎点场所,按“茶汤图”以及“照牌”所示坐定。开始行茶,浇汤,如此二遍,然后请吃茶葯。然后又行茶,浇汤,茶罢,收拾汤瓶、茶盏、茶橐,大众礼谢煎点特为人,一次完整的茶汤礼仪到此宣告结束。下面完整引用一段《清规》中的文字,以资说明。

僧堂内煎点

堂内煎点之法,堂头库司用榜,首座用状。令行者以箱复托之,侍者或监院或首座呈特为人。礼请讫,贴僧堂门颊。监院或首座于方丈礼请住持人,长版后众僧集定。入堂烧香,大展三拜,巡堂请众。斋后,堂前钟鸣就坐讫。行法事人先于前门南颊朝圣僧叉手侧立,徐问讯。离本位于圣僧前当面问讯罢,次到炉前问讯。开香合,左手上香罢,略退身问讯讫。次至后门特为处问讯,面南转身,却到圣僧前当面问讯。面北转身问讯住持人,以次巡堂至后门北颊版头,曲身问讯。至南颊版头亦曲身问讯。如堂外,依上下间问讯。却入堂内,圣僧前问讯。退身依旧位问讯,叉手而立。茶遍,浇汤,却来近前当面问讯。乃请先吃茶也。汤瓶出,次巡堂劝茶,如第一翻,问讯巡堂,俱不烧香而已。吃茶罢,特为人收盏。大众落盏,在床叉手而坐。依前烧香,问讯特为人罢,却来圣僧前大展三拜,巡堂一匝,依位而立。行药罢,近前当面问讯,仍请吃药也。次乃行茶浇汤,又问讯,请先吃茶。如煎汤瓶出,依前问讯巡堂,再劝茶。茶罢,依位立。如侍者行法事,茶罢先问讯,一时收盏橐出。特为人先起于住持人前一展云,此者特蒙和尚煎点,下情无任感激之至。又一展叙寒暄云,伏惟和尚尊体起居万福,乃触礼三拜,送住持人出堂外。侍者于圣僧前上下间问讯讫,打下堂钟。如库司或首座煎点茶汤了,先收住持人盏。众知事或首座于住持人前一展云,此日粗茶(或云此日粗汤)伏蒙和尚慈悲降重,下情不任感激之至。又一展叙寒暄云,伏惟和尚尊体起居万福,乃触礼三拜。第三拜时住持人更不答拜,但问讯大众以表珍重之礼。作礼竟,送住持人出堂。行法事人再入堂内圣僧前上下间问讯,收盏罢再问讯,打钟出堂外。首座亦出堂外,与众知事触礼三拜。如首座特为书记,书记亦先出堂外,与首座触礼三拜而散。

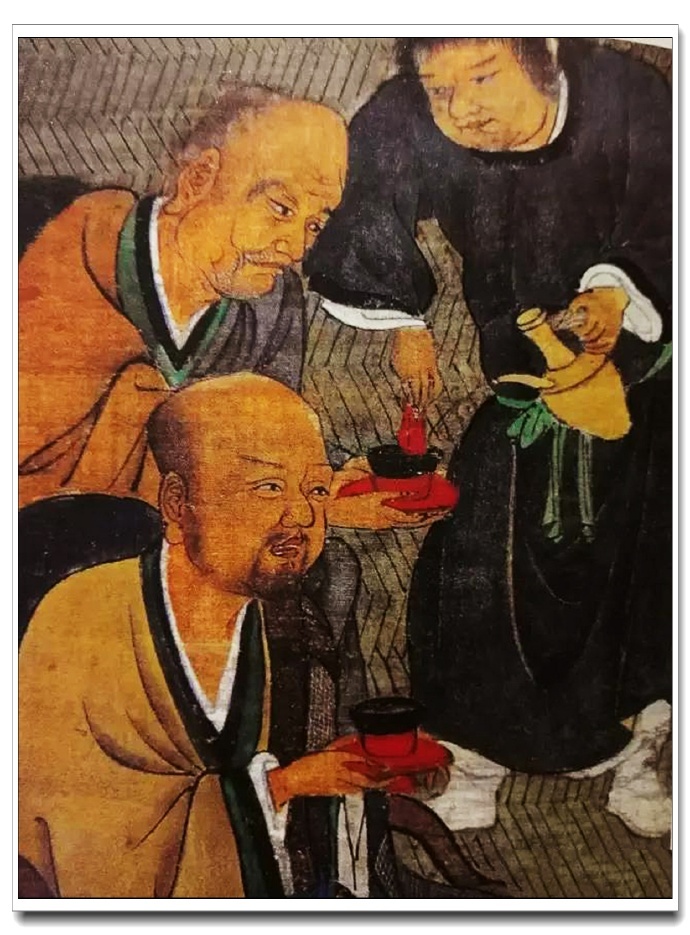

(图注:南宋《五百羅漢圖》局部 現藏日本大德寺)

(图注:日本建仁寺四頭茶禮點茶器具)

堂头结夏茶榜

堂头和尚今晨斋退就云堂煎点,特为首座大众聊表结制之仪,兼请诸知事光伴。今月日。侍者某人敬白。

堂头解夏茶榜

首尾同前。但改云“聊表解制之仪”。

库司结夏茶榜

库司今晨斋退就云堂点茶。特为首座大众聊表结制之仪。伏望众慈同垂光降。今月日。库司比丘某甲敬白。

库司解夏茶榜

首尾同前。但改云“聊表解制之仪”。

首座结夏状

首座比丘某右某。启取今晨斋后就云堂点茶。特为书记大众聊表结制之仪。仍请诸知事。伏望众慈同垂光降。谨状。月日。首座比丘某状。封皮云。状请书记大众。首座比丘某甲谨封。

首座解夏状

首尾同前。但改云“聊表解制之仪”。

如堂头特为新旧知事首座及知事首座点茶。榜状如请知事头首。篇中已明。

这段文字很长,也很繁琐,明确记载了宋代禅寺结夏、解夏时煎点礼仪盛况,以及茶榜、茶状的书写格式等,需要仔细研读。下面拟从四个方面予以分析。

三、茶礼与汤礼

禅门禅寺中既有茶礼,也有汤礼,合起来称作“茶汤礼”。由于汤礼和茶礼相似,《清规》中遇到汤礼处就省略了。检点《清规》文字,茶礼一般在上午或下午进行,汤礼则在晚间放参后进行。仍然引用《清规》文字说明:

堂头煎点

侍者夜参或粥前禀覆堂头,来日或斋后合为某人特为煎点,斋前提举行者,准备汤瓶(换水烧汤)、盏橐茶盘(打洗光洁)、香花坐位、茶药照牌煞茶。诸事已办,仔细请客。于所请客躬身问讯云,堂头斋后特为某人点茶,闻鼓声请赴,问讯而退。礼须矜庄,不得与人戏笑(或特为煎汤,亦于隔夜或斋前禀覆,斋后提举行者准备盏橐煎点,并同前式。请辞云,今晚放参后,堂头特为某人煎汤)。

括号内文字即是禅寺日常汤礼,因爲较茶礼简约,所以往往附在茶礼之后。或者加以文字说明,如:“此日粗茶,或云此日粗汤”“此日点茶,或云煎汤”“此日点茶,或云此日煎汤”。也可以认为,到了南宋以后,所谓煎点茶汤,乃是点茶煎汤的简称。除了称谓不同外,茶礼和汤礼还有时间上的区别。日本无着道忠《小丛林清规》里记载:“凡供茶汤,自午后到夜半,先献茶,次供汤。自子后到午时,先献汤,后供茶。”大概因爲饮茶容易使人不寐的缘故吧,所以晚间以汤礼爲主。另外一种汤礼则比较随意,往往在吃茶后吃汤:“维那答一拜云:管待萧疏,且希以道为念,不吃汤。”这是新到挂搭僧到云水堂维那处参礼,吃茶罢,并不吃汤,因爲禅门里有“迎客吃茶,送客吃汤”的不成文规定,新到只吃茶不吃汤,表示允许挂搭的意思。

宋代道楷《祇园正仪》则说得更明了:“新到相见茶汤而已,更不煎点。唯置一茶堂,自去取用。务要省缘,专一辨道。”这里的茶汤就是普通的茶汤,一般用大壶煎煮,用来招待大众,简便易行。但有些汤礼非茶礼所可取代,必须郑重其事举行,一如茶礼:

解夏

七月十四日晚念诵煎汤。来日升堂,人事巡寮煎点并同结夏之仪,唯榜状词语不同而已。(下略)

冬年人事

节前一日,堂头有免人事,预贴僧堂前。至晚堂内库司点汤,冬榜云:聊表至节陈贺之仪。年榜云:聊表改岁陈贺之仪。首尾同前。(下略)

解夏和岁末,通常要举行汤礼,榜、状礼仪同茶礼。只是汤礼多在晚间进行。禅门认为茶有三德:坐禅时使人不寐,满腹时帮助消化,茶为不发之物,使人心性平和。虽说“学禅务于不寐”(《《封氏闻见记》》),但饮茶后精神过于兴奋毕竟对身心无益,即使素来以沉静著称的禅僧们大概也心存忌惮,所以晚间就不吃茶只吃汤了。

禅门里的汤到底是什麽?刘淑芬在《唐、宋寺院中的茶与汤药》一文中有专门论述,笔者这里稍作解析和探讨。

考之宋元以来清规,提到的汤大约有三种:热汤、煎汤和汤药。热汤即烧开的沸水,也简称汤,在茶礼中是用来点茶的,盛在汤瓶中点茶,称作浇汤。《清规》“僧堂内煎点”条:“茶遍浇汤,却来近前,当面问讯,乃请先吃茶也。”“法眷及入室弟子特为堂头煎点”条:“行茶遍,约浇汤三五碗。”这里的热汤就是烧开的沸水。

汤药除了僧人生病时饮用外,也用来依季节服用,以起到预防时疫的效用。清代仪润《百丈清规证义记》“汤药”条载:“外则典座,内则汤药。应时供奉住持汤点,左右应接,佐助衣钵,抚恤行者。此执须丰俭得宜,尤严戒背众饮食。”再如明代僧费隐通容《丛林两序须知》记载:“朝夕供奉方丈汤药,制拣方料,简慎品味。其中根性优劣,补泻不同,或汤或丸,火候缓急,因时调服,一一须知谨察。”可见汤药是在早晚服用的,用料讲究,和合得宜,是适宜四时长饮的补泻之药。

禅门汤礼中所说的汤通常是指煎汤,用一种或数种药物香料煎煮,用来解渴益生的饮料,类似于后世的甘草汤、薄荷汤、紫苏汤、莲子汤、薯蓣(山药)汤、橘皮汤等。宋代商业兴盛,市井繁荣,出现了许多从事“点茶炷香”的专门行业,官府也设有“四司六局”,以备官员筵席之需。所谓“奇茶异汤”,处处有之,可见宋代生活之完备和繁华了。

南宋吴自牧《梦梁录》“十二月”条载:“更以苍术、小枣、辟瘟丹相遗。如宫观羽流,以交年疏仙术汤等送檀施家。医师亦馈屠苏袋,以五色线结成四金鱼同心结子,或百事吉结子,并以诸品汤剂,送与主顾第宅,受之悬于额上,以辟邪气。”这些汤药是用来辟除邪气的。又如“天晓诸人出市”条载:“又有浴堂门卖面汤者,有浮铺早卖汤药二陈汤,及调气降气并丸剂安养元气者。”这里的“二陈汤”即煎汤,用半夏、橘红、茯苓、炙甘草四味草药组成,用生姜、乌梅入煎,有清热化痰、消导行气之功效。

又据北宋朱彧《萍洲可谈》卷一记载:“今世俗客至则啜茶,去则啜汤。汤取药材甘香者屑之,或温或凉,未有不用甘草者。此俗遍天下。”南宋徐度《南窗纪谈》也说:“客至则设茶,欲去则设汤,不知起于何时?然上至官府,下至闾里,莫之或废。”这两则资料里除了说明煎汤用药物香料外,还说明“客至点茶,欲去煎汤”这样的待客礼仪在宋代社会上很流行,上至侯门府衙,下至市井巷陌,旁及宫观寺庙,都很盛行和重视。这应该是宗门茶汤煎点礼仪形成的社会基础。

禅寺煎汤不可能象俗世间那样名目繁多,最多的可能是盐豉汤、生姜汤、甘草汤等,可根据四时变化煎煮不同材料,以甘甜可口、消食暖胃、消解茶性爲主。所谓“先茶后汤”,是有一定道理的。有时茶汤果子药食并列,如《律苑事规》记载:“方丈请和尚今晚汤果”,“请特为汤、药石,至晚汤果,两班光伴。”《敕修清规》“达磨忌”条云:“念诵毕,或请就坐药石。”又“告香”云:“当晚,方丈请参头、维那、侍者药石。”又“游方参请”条云:“当晚特为汤,乃至汤罢,起就炉前谢汤,须两展三礼,抽衣就坐药石。”可见汤礼中的汤不可能是汤药,而是煎汤。汤药和果子、药石一般不能同时服食,而煎汤则可。

另外,宋代禅寺通行点茶礼法,这也是两宋茶法在宗门的一种体现。宋代不仅文人雅士热中煎茶、点茶,甚至连帝王贵胄也参与其中,乐此而不疲,这是宋代茶文化兴盛的一个主要因素。如苏轼《汲江煎茶》诗:“活水还需活火烹,自临钓石取深清。大瓢贮月归春瓮,小杓分江入夜瓶。茶雨已翻煎处脚,松风忽作泻时声。枯肠未易禁三碗,坐听荒城长短更。”描绘了宋人煎茶的清况。陆游《临安春雨初霁》诗:“世味年来薄似纱,谁令骑马客京华?小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家。”陆务观诗中所说的分茶,其实就是点茶,属于点茶的一种游戏,起源于唐末五代时期,宋时民间颇为流行。宋徽宗曾亲自点茶,以赏赐近臣:“上命近侍取茶具,亲手注汤击沸。少顷,白乳浮盏,而如疏星淡月。顾群臣曰:‘此自布茶’。饮毕,皆顿首谢。”(《延福宫曲宴记》(宋)李邦彦撰 )

宋代点茶法是将团茶或散茶,经过破碎、碾罗后成为精细末茶,然后投到茶盏中,用汤瓶注入沸水,并用茶筅搅拌以出沫饽。宋代点茶首重建盏,以绀黑有鹧鸪斑或兔毫纹为上品,这样更能衬托出沫饽洁白如雪的色泽。赵佶《大观茶论》中说:“盏色贵青黑,玉毫条达者为上,取其燠发茶采色也。”“结浚霭,结凝雪。茶色尽矣……乳雾汹涌,溢盏而起……《桐君录》曰:‘茗有饽,饮之宜人,虽多不为过也。’”描绘得很精致形象,可看作是对宋代点茶法所成茶汤的具体呈现。

宋代民间点茶、饮茶、斗茶、分茶风气颇兴,我们从传世的北宋人刘宋年的《撵茶图》、《茗园赌市图》(台北故宫博物院藏)、宋徽宗赵佶的《文会图》(台北故宫博物院藏)以及据说出自元代赵孟頫之手的《斗茶图》等画幅中都可以看到,这也是宋代茶事兴盛的具体写照。

此外,吴自牧《梦梁录》有许多文字资料也可佐证:

夜 市

日市亦买卖。又有夜市物件,中瓦前车子卖香茶异汤。

诸色杂货

又有早间卖煎二陈汤,饭了提瓶点茶,饭前有卖馓子、小蒸糕。

茶 肆

巷陌街坊,自有提茶瓶沿门点茶,或朔望日,如遇吉凶二事,点送邻里茶水,倩其往来传语。又有一等街司衙兵百司人,以茶水点送门面铺席,乞觅钱物,谓之“龊茶”。僧道头陀欲行题注,先以茶水沿门点送,以为进身之阶。

从以上简单资料可以看出,点茶、煎汤、食用茶点,是宋代社会生活中的一个普遍现象,宗门只是将之礼仪化并写入清规,融入到禅僧的日常修行生活中,从而形成了禅门独特的“茶礼”和“汤礼”,可以看作是宋代茶风在禅门的具体反映。

至于具体的煎点方式,无着道忠《小丛林清规》中则有具体描写:

住持焚香薰献,次递茶器,左手接托。次进茶筅,右手接之。并摸盏唇令注汤,以筅搅了。还筅侍香,双手薰献了。(“佛涅槃忌”)

供头候众吃果了进茶(每器盛末荼,和尚与果一时供。故今只进余众耳),次进汤瓶。捧茶托,右手摸碗唇承汤,茶筅搅调了。(“展钵式”)

这段文字可以看作是对《清规》中“点茶”、“行茶”、“浇汤”仪规的细化和补充,对我们了解宋代禅寺茶汤具体操作方法有着重要的参考意义。

四、茶榜与茶状

前面引文中曾提到的茶榜和茶状,在禅门茶礼中有专门的意义。关于榜和状的字义以及用处,宣方《宋元佛寺茶榜考论》、王大伟《宋元禅宗清规研究》都有专章论述,此不赘述。笔者重点解析茶榜和茶状在茶汤煎点礼仪中的具体应用。

前引“僧堂内煎点”条说:“堂内煎点之法,堂头库司用榜,首座用状。”在禅寺职能中,住持以下,首座最受尊重。“首座之职,表仪众僧。”(同前)元代《幻住庵清规》里说:“首座之称,居一众之首也。在丛林与长老平分风月,在庵中与庵主同展化仪。事在精勤,行存洁白,情忘憎爱,念绝是非。十方之仪范所钟,一众之道业所系。”在百丈怀海禅师制定禅寺清规之前,首座也称上座或第一座。如《五灯会元》载有沩山灵佑禅师一则著名公案:

时华林觉为第一座……丈曰:“若能对众下得一语出格,当与住持。”即指净瓶问曰:“不得唤作净瓶,汝唤作甚么?”林曰:“不可唤作木也。”丈乃问师(灵佑禅师),师踢倒净瓶便出去。丈笑曰:“第一座输却山子也。”

华林觉当时为首座,却因应答不对机,从而失去主持大沩山的机会,输给了时任典座之职的灵佑禅师。六祖《坛经》中记载:“神秀上座现为教授师,必是他得。”从上座、第一座,到后来的首座称谓,可见禅寺清规从唐及宋的发展流变过程。

禅寺茶礼因爲“礼数殷重”,茶榜、茶状的文字都有一定格式和具体规定。这在南宋《丛林校定清规总要》里也有详细说明:“四节茶汤榜状式,方丈库司,用榜七行;首座,用状九行。”

因爲茶汤礼仪特为人以及场所的不同,茶榜、茶状张贴的地方也不同。或贴堂外上间或下间(请知事)、或贴僧堂南颊(请头首)、或贴僧堂门颊(僧堂内煎点)(以上俱引自《禅苑清规》);或贴僧堂前下间(《禅林备用清规》),或贴僧堂前(《律苑事规》)不仅如此,张贴的位置也有规定:堂头榜在上间。若知事首座在下间。(《禅苑清规》“僧堂内煎点”条)

举行重要茶汤礼仪,茶榜、茶状要先呈主持或首座看过,然后张贴:“堂内煎点之法,堂头库司用榜,首座用状。令行者以箱复托之,侍者或监院或首座呈特为人,礼请讫,贴僧堂门颊。”(《禅苑清规》)“斋前具箱复托茶榜呈首座。”(同上)

茶榜直接张贴即可,而茶状则要用封皮或者称作可漏、可漏子封装起来,呈给需要礼请的僧众,然后才张贴。如《丛林校定清规总要》记载:

众寮解结特为汤状式

守寮比丘某。右某启:取今晚就寮煎汤一中。特为阖寮尊众。聊表(结制解制)之仪。伏望众慈,同垂光降。谨状。某年某月日。守寮比丘 某状。可漏:状请阖寮尊众,守寮比丘 某 谨封。

晚间僧寮煎汤用状,以示隆重。也籍以联系同寮僧众感情,表示对结制解制仪式的一种尊重。

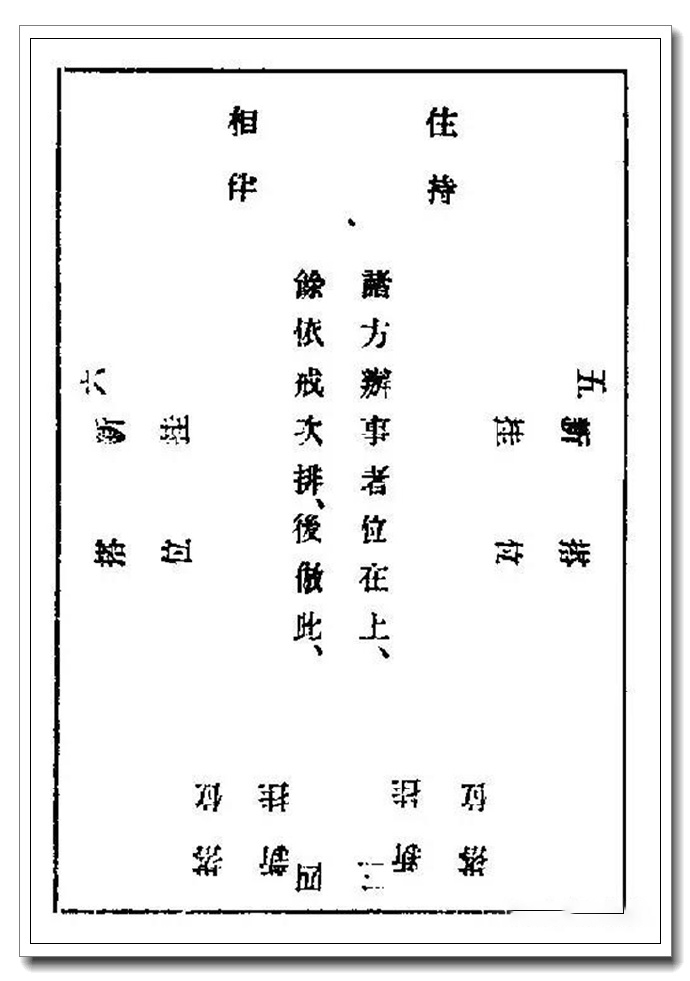

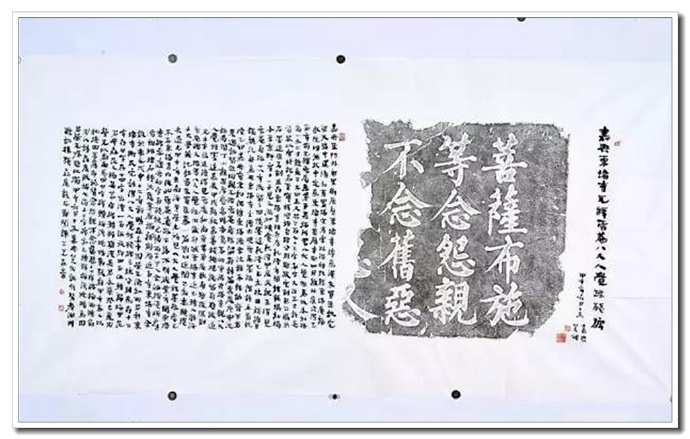

(图注:丛林校定清规总要附圖)

五、茶药与药石

《清规》中提到的葯、或茶葯,就是禅门常说的药石。药石的称谓由来已久。《列子·杨朱》:“及其病也,无药石之储。”《玄应经音义》云:“攻病曰药石。”所以药石最初是用来治疗身体疾病的。《黄檗清规》里说:“药石,晚食也。比丘过午不食,故晚食名药石,为疗饿渴病也。”可见,药石是宗门晚间饮食的一种称谓,正如称“甜酒”为“般若汤”一样,是一种宗门隐语。

药石除了是晚食的隐语外,在茶汤礼仪中也指一种类似点心的茶点,或者是简单的果脯、蜜煎、蜜果、松子、熏豆之类,但不可能是药丸。宋人周密《武林旧事》“酒楼 ”条载:“有以法制青皮、杏仁、半夏、缩砂、豆蔻、小蜡茶、香药、韵姜、砌香、橄榄、薄苛。”这些下酒的小食也可用来做茶点。吴自牧《梦梁录》“分茶酒店 ”条记载的果子更多,简要罗列一些:

四时果子:圆柑、乳柑、福柑、麝香甘蔗、沈香藕、金银水蜜桃、新胡桃、新银杏、洞庭橘、蜜橘、橄榄、红柿、方顶柿、青梅、枇杷、金杏。

干果子:如锦荔、京枣、香莲、松子、人面子、蜜姜豉、玛瑙饧、麝香豆沙团子。可谓琳琅满目了。

至于“腊药”和“暑药”,《梦梁录》和《武林旧事》中都有提及:

“腊日赐宰执、亲王、三衙从官、内侍省官并外阃、前宰执等腊药,系和剂局造进及御药院特旨制造银合,各一百两以至五十两、三十两各有差。伏日赐暑药亦同。”(《武林旧事》)

“医家亦多合药剂,侑以虎头丹、八神、屠苏,贮以绛囊,馈遗大家,谓之“腊药”。”(同上)

可以看出,这些“腊药”和“暑药”,很可能是用来外用或者放置在室内的,一是端午节佩带辟邪,一是暑天涂抹解热。

禅寺茶汤礼仪中之所以将药食茶点称作“药”或“茶药”,是因为佛教有过午不食和不非时食的戒律规定和饮食传统,饮茶时吃点心或者果脯、熏豆之类,也属于违戒,为戒律所不允许;但如果是用来治疗身体疾病的,则不算破戒。《清规》中也说:“小食、药石,与果子、米饮、豆汤、菜汁之类,如非斋粥二时,并是非时之食也。”这些药石果子如果在非两餐斋饭时食用,就是非时食,是破戒;但如果在茶汤礼仪中食用,因爲是“茶葯”,就不算破戒。这也是禅门特别的“开缘”之例。

现在日本茶道仍然称饮茶前的饮食为“怀石料理”,就来自于禅宗。传说禅僧们冬天打坐时,实在难以忍受寒冷和飢饿,于是将烧热的石头揣在怀里,不但身上不冷了,肚子也不“咕咕”叫了,怀石的典故由此而来。

六、茶汤礼仪中的用具

据笔者粗略统计,《清规》中涉及茶汤礼仪的用具约有以下数种,简单介绍如下:

1) 斗笠

斗笠是云水僧必不可少的行具之一,上下斗笠时,可以用来盛装茶叶筒。《清规》“装包”条:“笠子内安圣像、经文、茶器之类。”“先取净瓶茶筒枕头安笠内。”

2) 汤瓶

用来盛装热汤点茶的用具,唐代称作提子,宋代称作汤瓶,简称瓶,用来点茶,也称浇汤。《清规》:“斋前,提举行者准备汤瓶,换水烧汤。”

3) 茶盘

用来盛放盏橐的盘子。《清规》:“盏橐茶盘,打洗光洁。”

4) 茶盏、橐

茶盏也称盏或碗,用来行茶(也称下茶)浇汤的饮茶工具,橐即茶托,也称橐子,用来盛放茶盏。《清规》:“行茶遍,约浇汤三、五碗。”“汤瓶出,或为本师师翁煎点,即侍者浇汤,亲自下茶,以表专敬也。”

5) 茶筅

茶筅一词,《清规》尚没有发现。《梦梁录》中有“扫帚、竹帚、筅帚”的记载。日僧无着道忠纂《禅林象器笺》及《小丛林清规》,其中对茶筅有详细解说:“《字汇》云:‘筅,同箲。筅,苏典切,音鲜。筅帚,饭具。’”“《文公家礼》云:茶筅之制不见于书传,惟元谢宗可有咏茶筅诗,味其所谓‘此君一节莹无瑕,夜听松风漱玉华,万缕引风归蟹眼,半瓶飞雪起龙牙’之句,则其形状亦可仿佛见矣。或谓茶筅即蔡氏《茶录》所谓茶匙,非是。”“陆羽《茶经》有茶具十六事,其中有归洁注云:‘竹筅帚也。’”(以上具引自《禅林象器笺》)

6) 茶汤图

茶汤图是禅寺茶汤礼仪的一种图示方式,简洁明了,以便大众熟悉并遵守。《禅苑清规》中尚没有附图,南宋《丛林校定清规总要 》中所载十一副图中,有八幅是茶汤礼仪图(见附图),可见宋代宗门对于茶汤礼仪的重视程度了。《禅林备用清规》中的“众寮结夏”条则有详细记载:

夏中具行茶汤瓶盏图。兄弟有结缘者。随意书名。结众人缘也。堂司出图帐后。粥罢。众人和南。时出图于穿堂。(诸图牌。诸方具有常式)。

陆羽《茶经》“十之图”说道:“以绢素或四幅、或六幅分布写之,陈诸座隅,则茶之源、之具、之造、之器、之煮、之饮、之事、之出、之略,目击而存,于是《茶经》之始终备焉。”比较禅寺茶汤图,仅仅取陆羽“茶图”之名目而已,实际内容则要庄严和丰富得多,目的是爲为了方便僧众明了茶汤礼仪立,其中的意义较之陆羽《茶经》,深且远矣。

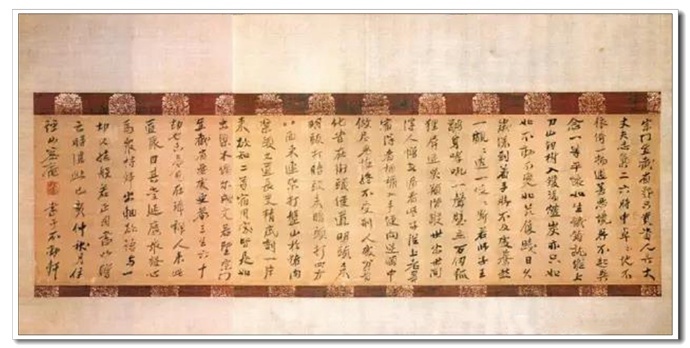

(图注:密庵咸杰禅师法语。 示璋禅人, 茶挂。 现藏日本京都大德寺龙光院)

(图注:雪菴溥光书《敕赐大重阳万寿宫》碑,碑立陕西户县祖庵镇终南山万寿宫)

七、茶鼓、茶板、照牌

茶鼓也写作茶皷,设在法堂西北角,召集僧众举行茶汤礼仪时用。宋·林逋 《西湖春日》诗:“春烟寺院敲茶皷,夕照楼台卓酒旗。”《丛林校定清规总要》:“说法则有法鼓,会茶则有茶鼓。”日僧无着道忠《禅林象器笺·法鼓》条:“法堂设二鼓,其东北角者为法鼓,西北角者为茶鼓。”《清规》“堂头煎点”条则有详细说明:

斋罢,侍者先上方丈,照管香炉次位。如汤瓶里盏橐办,行者齐布茶讫……报覆住持人,然后打茶鼓(若茶未辨而先打鼓,则众人久坐生恼。若库司打鼓,诸寮打版,并详此意,不宜太早)。众客集,侍者揖入(方可煞鼓)。

至于茶鼓的击打,也有一定规则。《丛林校定清规总要》中说:“法鼓,茶鼓,侍者主之。如上堂法鼓,长击三通。小参,长击一通。入室三下,普说告香,各五下。如特为尊宿,特为大众,特为新旧执事,击茶鼓一通。退座三下。”“库堂前鼓,库司主之。报斋三下,堂中煎点茶汤,集众退座,每日斋粥,下堂和南,并击之。大普请,长击一通。”《清规》中记载同此。

另外也有板,称作打板或鸣板,作用同于茶鼓。有时鼓板并列。如《清规》“僧堂内煎点”条:“长版后众僧集定。”“赴茶汤”条:“闻鼓版声及时先到,明记坐位照牌。免致仓遑错乱。”照牌是用来表明坐位次序的,也要事先备好,以免临时错乱。

总之,禅寺中的茶汤礼仪有一套严密的程序,从击鼓鸣板召集僧众,到依照照牌入坐,可谓“等级森严”,不能有半点差池。

八、结束语

以上笔者从七个方面,对唐宋来以来禅寺中的茶汤礼仪及做法作了粗略分析。可以看到,禅寺吃茶不仅仅是爲了解渴,更多的是一种对禅门仪式的注重。从吃茶时出茶榜、茶状,到敲击茶鼓、茶板,以及烧香、行茶、浇汤、劝吃茶、行茶葯、谢茶等过程来看,禅门对待茶汤礼仪是十分注重的。正如《禅林备用清规》中所说:“禅苑清规,始自百丈制礼作乐,防人之失。礼以立中道,乐以导性情。香烛茶汤,爲之礼;鈡鱼鼓板,爲之乐。”将茶汤礼仪提升到儒家“礼乐”的高度,可谓推崇备至。宋代禅门有“煎点茶汤,丛林盛礼”的说法,《丛林校订清规縂要》中也说:“自古茶礼最重,有谢茶不谢食之说。”

限于篇幅和体裁,笔者在探讨唐宋茶汤礼仪时并没有将烧香内容纳入,主要是考虑到这是一个专项题目,有待以后专题讨论。宋代有俗谚曰:“烧香点茶,挂花插花。四般闲事,不宜累家。”唐宋以来,烧香已成爲一种专门的技艺和职业,有诸多香铺、行香人、印香人、香婆子等。印香也称篆香,最早从寺院中兴起,不仅用来供佛,也用来计时,称作“无声漏”。禅寺中无论茶礼还是汤礼,以及入室参请等,都要先烧香或告香,香炉、香瓶、香盒、香丸、香支是必备的,燃香、拈香、炷香等都有相应规约,并有“告香图”供僧众研习,可见宗门对于烧香礼仪的重视了。

另外,在探讨唐宋禅寺茶汤礼仪时笔者结合唐宋以来煎茶、点茶之法予以说明和佐证,这样就避免了过去一些研究者因爲不熟悉茶法而对禅寺茶礼的一些误解。然而去圣时遥,古风不存,《清规》中许多茶汤用语在我们今人眼里已然变得陌生,加之现存禅寺中已经彻底没有了这些古代茶汤礼仪,所谓“礼失而求诸野”似乎也不可能,凡此种种,都对研究宋代《清规》茶汤礼仪带来一定的困惑。正如清人仪润所感叹的:“又规条中,古有而今无者,如点茶抛香之类。古无而今有者,如祖忌增百丈等。”(《百丈清规证义记》)孔子曾告戒弟子:“不学诗,无以言”“不学礼,无以立。”儒家最终诗教和礼仪。如今诗教凋零,礼仪尽失,言而无信,立则偃蹇,徒余叹息。至于本文所论,难免粗疏甚或舛误之处,还望识者有以教我爲盼也。

【摘自2017年《吃茶去》杂志(总第67期);作者:马守仁(陕西西安),系茶禅文化研究学者,著有《无风荷动》《岭上多白云》等】

参考文献:

《禅苑清规》,[宋]宗赜着,苏军点校,中州古籍出版社2001年版。

《丛林校定清规总要》,[宋]惟勉编,《卍新纂续藏》第63册

《律苑事规》,[元]省悟编述,嗣良修订,《卍新纂续藏》第60册

《幻住庵清规》,[元]明本着,《卍新纂续藏》第63册

《禅林备用清规》,[元]弌咸着,《卍新纂续藏》第63册

《敕修百丈清规》,[元]德煇编,《大正藏》第48册

《百丈清规证义记》[清]仪润証义,《卍新纂续藏》第63册

《小丛林清规》,[日]无着道忠撰,

《禅林象器笺》,[日]无着道忠撰,《佛光大藏经》,高雄佛光出版社1994年版。

《景德传灯录》,[宋]道原纂,《大正藏》第51册

《五灯会元》,[宋]普济着,中华书局1984年版

《茶经》,[唐]陆羽着,《影印文渊阁四库全书》第844册

《封氏闻见记》,[唐]封演着,台湾影印文渊阁《四库全书》本

《茶录》,[宋]蔡襄着,台湾影印文渊阁《四库全书》本

《大观茶论》,[宋]赵佶着,台湾影印文渊阁《四库全书》本

《武林旧事》,[宋]周密着,文化艺术出版社1998版

《梦粱录》,[宋]吴自牧着,文化艺术出版社1998版

《陈氏香谱》,[宋]陈敬撰,《影印文渊阁四库全书》第844册

《香乘》,[明]周嘉冑撰,《影印文渊阁四库全书》第844册

《唐、宋寺院中的茶与汤药》,刘淑芬《燕京学报》(第十九期),北京大学出版社,2005年

《禅苑清规中所见的茶礼与汤礼》,刘淑芬《中研院史语所集刊》第七十八本第四分,台北:2007年

《宋元禅宗清规研究》,王大伟着,宗教文化出版社2013年版

《日本茶道文化概论》,滕军着,东方出版社1992年版

《中国茶文化经典》陈彬藩主编,余悦、关博文副主编。光明日报出版社1999年出版

《中日茶文化交流史》,滕军着,人民出版社2004年版

《茶与宋代社会生活》,沈冬梅着,中国社会科学院出版社2007年版

《中华茶道》,丁以寿主编,关剑平、阮逸明副主编,安徽教育出版社2007年版

《中华茶史》,夏涛主编,郭桂义、陶德臣副主编,安徽教育出版社2008年版

《文化传播视野下的茶文化研究》,关剑平着,农业出版社2009年版

《无风荷动——静参中国茶道之韵》,马嘉善着,北京大学出版社2013年版

我国是茶的故乡,茶乃华夏之“国饮”,中华又独享“诗国”之美誉,千百年来茶与诗结下了不解之缘。凡描述茶叶、茶景的诗作,皆称“茶诗”,从西晋至晚清,遗存历代“茶诗”达上万余首。

“心为荼舞剧,吹嘘对鼎钅历。脂腻漫白袖,烟熏染阿锡。衣被皆重池,难与沉水碧。”晋代文学家左思的《娇女诗》对两位娇女的容貌举止、性格爱好作了细致传神的描写,而茶饮对她俩的强烈诱惑及有关茶器、煮茶习俗的记述,使该诗成为陆羽《茶经》节录的中国古代第一首茶诗。张载在《登成都楼诗》中写道:“芳茶冠六清,溢味播九区。人生苟安乐,兹土聊可娱。”此为以茶入诗的最早篇章之一。该诗描述了白菟楼的雄伟气势以及成都的商业繁荣、物产富饶、文人辈出的景象,其中除赞美秋橘春鱼、果品佳肴外,还特别炫耀四川香茶。诗人认为茶为全中国人所喜爱的饮料,甚至超过“六饮”。

但是,若论茶诗之妙品,当推盛唐。茶诗全盛于唐代,唐代茶诗约有500首。诗人们咏茶叶、品茶香、赞茗之高洁、记茶会之盛况,也歌唱“淡如水”的君子之交。李白有《赠玉泉仙人掌茶》一诗,曰:“尝闻玉泉山,山涧多乳窟。仙气白如鹤,倒悬清溪月。茗生此石中,玉泉流下歇。根柯酒芳津,采服润肌骨。”此诗浪漫飘逸、读来若闻氤氲仙气,别有一番神韵在。杜甫《重过何氏五首》中第三首描写品茗题诗之乐,也出手不凡:“落日平台上,春风啜茗时。石阑斜点笔,桐叶坐题词。翡翠鸣衣桁,蜻蜓立钓丝。自今幽兴熟,来往亦无期。”此诗写于汴梁(开封)禹王台,诗人于鸟语花香的春日夕阳之下,边品味茶香,边凭栏写诗,茶助灵感,诗兴与茶趣融为一体,高雅之至!皇甫冉的《送陆鸿渐栖霞寺采茶》描述采茶人之不易,“采茶非采菉,远远上层崖。布叶春风暖,盈筐白日斜。旧知山寺路,时宿野人家。借问王孙草,何时泛碗花。”诗句直白,“草根”味儿甚浓。

白居易咏茶诗数量最多,留传至今尚有70余首,最受推崇者是《茶山境会亭欢宴》一诗,写绝了风云际会品茶斗胜的景象:“遥闻境会茶山夜,珠翠歌钟俱绕身。盘下中分两州界,灯前各作一家春。青娥递舞应争妙,紫笋(茶名)齐尝各斗新。”在白氏咏茶诗中,茶与酒常常出现在同一篇中,如“看风小溘三升酒,寒食深炉一碗茶”(《自题新昌居止》);“举头中酒后,引手索茶时”(《和杨同州寒食坑会》)等。说起白的好茶,据说与当时朝廷曾下禁酒令、一时长安酒贵有关。其实诗人的爱茶另有一种高远的精神寄托,其茶诗或与闲适相伴,或与伤感为伍,常以茶宣泄沉郁,茶水浇开其胸中的块垒,他自己总结为“起尝一碗茗,行读一行书”、“夜茶一两杓,秋吟三数声”、“或饮茶一盏,或吟诗一章”。白毕竟是一位胸怀天下的人民诗人,在困境中不失中国文人能屈能伸的清醒,他在《何处堪避暑》中写道:“游罢睡一觉,觉来茶一瓯,从心到百骸,无一不自由,虽被世间笑,终无身外忧”,以茶陶冶性情、欲从忧愤中寻求一条新路来。

其实,与白居易交好的卢仝也是一位以善吟“茶诗”而闻名的中唐诗人,其《走笔谢孟谏议寄新茶》一诗就脍炙人口,诗云:“一碗喉吻润,两碗破孤闷。三碗搜枯肠,唯有文字五千卷。四碗发清汗,平生不平事,尽向毛孔散。五碗肌肤轻,六碗通神灵。七碗吃不得也,唯觉两腋习习清风生……”读此诗如吮香茶,体察到品茗者神清气爽、飘飘欲仙的神情,被誉为“七碗茶诗”,千古流芳,卢仝也因此被人称为“茶痴”,赢得茶界“亚圣”之誉。我们从唐诗中还能看出当时茶商云集、市场繁荣的景象,如王建《寄汴州令孤相公》:“水门向晚茶商闹,桥市通宵酒客行”;刘禹锡《寄杨八寿州》“八公山下清淮水,茗园晴望似龙鳞”;李嘉佑《送陆士伦宰义兴》:“浅疏通野寺,绿茗盖春山”;项斯《山中》:“蒸茗气从茅舍出,缫丝声隔竹篱间”等,从中不难看出当时中国茶庄、茶园和饮茶的盛行,经济生活的活跃。

陆游生于茶乡绍兴,并在福建建瓯任朝廷茶官,晚年隐于茶乡,知茶甚深,以“饭囊酒瓮纷纷是,谁赏蒙山紫笋香”傲视世间,留有“朱栏碧甃玉色井,自候银缾试蒙顶”,“蒙顶茶如正焙香”;“焚香细读斜川集,候火亲烹顾渚茶”等诗句,在《建安雪》一诗中,“建溪官茶天下绝,香味欲全须小雪。雪飞一片茶不忧,何况蔽空如舞鸥。银瓶铜碾春风里,不枉年来行万里。从渠荔子腴玉肤,自古难兼熊掌鱼”。诗中的“蒙顶”产自四川雅安、“顾渚”根植浙江长兴、“建茶”源于福建建瓯,都是茶中上品。

刘禹锡的《尝茶》,“生怕芳丛鹰嘴芽,老郎封寄谪仙家。今宵更有湘江月,照出霏霏满碗花。”在明亮月色里煎茶,茶汤色泽神玄,茶味禅意深深;后人诵罢,都会情不自禁地咽下一点口水。

无论叙事、抒情、咏志、思辨、说古、道今,“茶诗”多借茶寓景、由茶含情,蕴含诸多历史人生意境,若能翻开历史每页每章,处处都有茶汁浸润的斑渍,弥漫缕缕青涩气息。古往今来,茶有贵贱,茶客无高低;不论躬耕垄亩的农人、脸色凝重的诗人,忧国忧民的哲人,喝茶为解渴生津提神醒脑,而能喝便是“茶客”。喝新茶喝好茶更为人生一大快事,倘若旁有“红袖添香”,墨客们的绝句佳作更会源源不断了。

【摘自2017年《吃茶去》(总第67期);作者:海涛(重庆永川),系重庆市作家协会会员】