陆羽《茶经》书影

茶,是中国对世界贡献的最重要的饮品。关于茶叶和饮茶习俗西传的问题,一直是学界关注的焦点。已有研究表明,唐代茶已传入吐蕃和回鹘,五代宋辽金元时期,汉人周边的西夏、契丹、女真、蒙古等民族人民也逐渐形成了饮茶的习俗。最迟至15世纪时,茶叶已较大量地传入中、西亚地区了。17世纪以后,欧洲人将茶叶作为饮品原料大量地从中国进口。中国茶向西传播的历史虽然大体能够勾勒出脉络,但15世纪以前茶叶在西域以西地区的流传情况还缺乏明确的证据,只模糊地知道,波斯、阿拉伯人接触茶叶的时间是很早的,但饮茶习惯的形成则要晚得多。本文将利用中古时代波斯、阿拉伯文文献,同时结合汉文史料记载,考察中国茶在波斯、阿拉伯地区的早期(10—15世纪)传播历史,兼论契丹、吐蕃和蒙古人在茶叶西传过程中所起的媒介作用。

一、关于中国茶的最早记载

目前已知波斯、阿拉伯史料关于中国茶的最早记载是9世纪成书的阿拉伯文文献《中国印度见闻录》(Akhbār al-Ṣīn wa al-Hind):

国王本人的主要收入是全国的盐税以及泡开水喝的一种干草税。在各个城市里,这种干草叶售价都很高,中国人称这种草叶叫“茶”(sākh)。此种干草叶比苜蓿的叶子还多,也略比它香,稍有苦味,用开水冲喝,治百病。〔人头税、〕盐税和这种植物税就是国王的全部财富。

多数研究者认为,这条记载仅能代表穆斯林旅行家苏莱曼在中国的所见所闻,并不能证明当时茶已经西传到波斯、阿拉伯地区。其中记载的“茶”的名称sākh,语源不明。

除了这条文献外,长期以来为学者所知晓的就只有10—11世纪波斯大学者比鲁尼(Abū Rayḥān Muḥammad b. Aḥmad Bīrūnī)关于中国茶的记载了。20世纪初欧美东方学家引用他的记载时,多利用德国文献学家克伦科(F. Krenkow)编辑的比鲁尼《中国见闻录》(Nubadh fī Akhbār al-Ṣīn),其中将中国茶称作jā。我国黄时鉴先生后将此“jā”与藏语“茶”的读音ja联系起来,尝试构拟藏语ja > 阿拉伯语jā的假设,同时指出亦有语言学家认为阿拉伯语的“茶”是从波斯语借入的。笔者认为,比鲁尼笔下的jā并非阿拉伯语,而是用阿拉伯文书写的波斯语chā。比鲁尼的著作虽是用阿拉伯文写成的,但他本人却是波斯人,因此他对两种语言都十分精通。由于阿拉伯文中没有ch这个字母,会经常把波斯文ch写成j。因此,比鲁尼用阿拉伯文记载的jā,完全等同于波斯语的chā。

20世纪后期,随着西方学者对波斯、阿拉伯文文献研究的不断深入,比鲁尼的集大成著作《医药书》(Kitāb al-Ṣaydana)被整理刊布出来,其中有一条专门的词条对中国茶作了介绍,在这里“茶”被清楚地写作chā。

茶(chā),大食人用阿拉伯语读作ṣā。这是一种生长在中国(al-Ṣīn)的植物。

〔据说茶是汉语词汇,指生长在当地高海拔地区的一种草本,在契丹(Khaṭā,即北中国)和泥婆罗(Nipāl,即尼泊尔)也有种植。根据颜色的不同,茶可分为:白茶、绿茶、紫茶、灰茶和黑茶。白茶是最上等的,它的叶片细长而芳香,比其他所有种类都更有益于人体,白茶极为珍稀而难得。其次是绿茶、紫茶、灰茶和黑茶各种。〕

人们烹煮茶叶,晒干后贮存于方罐中。需要的时候放入热水中制成舍里八(sharbat)饮用。舍里八还是一种药物,但没有药物的害处,很有益处。它可以当水喝,但犹擅解酒。因此它被贩运到了吐蕃,因为当地人有酗酒的习惯,没有哪种药比茶更能解酒了。那些贩运茶叶到吐蕃之地的人,只愿意用麝香来交换。

《中国见闻录》(Akhbār al-Ṣīn)一书记载,〔30包茶叶价值1迪拉姆(dirham),其味甜而酸。煮沸后,酸味就没有了。〕茶叶比红豆草细长,味道也更佳,但有一点苦。当把它煮沸后,苦味就出来了。茶叶在鲜嫩的时候放在一起搓揉、捣碎。放入热水中,空腹喝下,能够降火清血。

有人去过中国出产茶叶的地方,说那个国家的君王住在扬州(Yanjū)城,城中有大河穿过,如报达(今译巴格达)城中的底格里斯河一般。河两岸遍布酒坊、烧窑和店铺。人们聚在那里喝茶,就像在印度人们在特定的地方饮食大麻一样。〔那里的国王收取人头税,〕人民禁止买卖茶叶,因为茶〔和酒〕皆归国王所有。他们的法律规定茶叶为专营,若有人未得国王许可贩卖盐或茶,就会以盗贼论处,而在那里盗贼会被处死,他的肉要被吃掉。

那些地方的税款纳入国库,其利润可比金、银矿之所出。

《药理学》(Qarābādīn)记载说,茶是一种植物,出产自秦(中国)。在那里茶被制成圆饼,贩运到周边地区。这些药学著作还记载了茶叶的起源:秦国的君主对一个侍臣发怒了,遂将他驱逐出城,赶到荒山中度日。侍臣〔感发高烧,〕脸色苍白、身体虚弱。一日,他拖着虚弱之躯在山谷中跋涉,饥饿万分。他见到的只有茶树,便把茶叶吃了下去。过了一段时间,〔发烧痊愈了,〕他的健康状况和脸色都有所改善。就这样坚持下来,他的力气增强了,脸色变好了。

君主的另一位近侍偶然经过,看到了他身上发生的显著变化,就向君主汇报了此事。君主对此甚感诧异,召回这位被流放的臣子来到御前。当君主看见他时,由于他展现出的巨大的变化,君主〔一时〕没有认出他,直到问他的情况时,才认出是他。〔君主看到他跟被驱逐之前一样健康,非常高兴,便询问他是如何康复的。〕于是这位侍臣就讲述了自己的奇遇,并介绍了茶叶的神奇特性。〔君主随即下令查验这些茶叶,〕医师们用它来试验,弄清了茶的益处,并开始用它制作药物。

比鲁尼的这条记载向我们展现了10—11世纪的波斯学者对中国茶的了解程度。比鲁尼关于茶的知识有两个来源,一是来自前人记载,二是源于他自己的见闻知识。很明显,其记载后半部分的逸闻故事是引自前人著述,作者也标明了出处;而前半部分记载则更像是他自己的见闻知识。首先,他记载了茶叶的产地,除秦外,还有契丹和泥婆罗。比鲁尼的时代,契丹已经在中国北方建立了政权,如果这条记载抄本上没有问题的话,那么可以知道当时中国南北分治的政治格局已然为波斯、阿拉伯地区所获知。

此外,引文中关于吐蕃与中原王朝茶叶贸易的记述格外值得注意。这段描述反映的是宋朝与吐蕃之间茶马贸易的情况。汉蕃之间的茶马贸易自唐代就已经开始,到了北宋时尤为兴盛,吐蕃是宋朝实施茶马贸易的主要对象。而波斯人比鲁尼得闻这条信息的渠道颇含深意。根据汉文史料的记载,吐蕃诸部通过向宋朝进贡方物来换取茶叶,仔细检看吐蕃诸部的贡物种类,便会发现其中含有许多非吐蕃土产的域外之物。如熙宁十年(1077)西蕃邈川首领董氈向宋朝进贡珍珠、乳香、象牙、玉石、马匹;元祐元年,董氈又贡乳香。珍珠、乳香、象牙、玉石,皆非吐蕃土产,其中的乳香则是波斯、阿拉伯的特产香料,这说明吐蕃与波斯、阿拉伯地区之间存在着直接或间接的贸易往来。结合比鲁尼记载的吐蕃信息,证实了两地区间存在的交往交流。那么,波斯、阿拉伯的乳香如果能通过吐蕃进入中原汉地,那么理论上,汉地的茶叶也完全可能通过吐蕃传入伊朗。

《宋会要辑稿》载:“光尧皇帝建炎三年(1129)三月七日,宰臣进呈张浚奏:大食国遣使进奉珠玉宝贝等物,已至熙州。上宣谕曰‘:大观、宣和间,茶马之政废,川茶不以博马,惟市珠玉。故马政废缺,武备不修,致胡虏乱华,危弱之甚。今若复捐数十万缗贸易无用珠玉,曷若惜财以养战士?宜以礼赠贿而谢遣之。’”黄时鉴对这段记载中北宋茶马贸易的对象“大食国”是否指波斯、阿拉伯表示怀疑。笔者认同波斯、阿拉伯与宋朝直接发生联系的可能性较低。从比鲁尼的记载亦可看出,10—13世纪东西陆路交通阻隔,波斯、阿拉伯地区对中国少数民族政权的了解,要超过对汉族政权的了解。比鲁尼关于“中国茶”的记载表明,他掌握的契丹、吐蕃的知识是“新鲜”的,而对中原王朝情况的记载则全是抄袭前人的“旧事”。由此可见,这一时期中国茶知识的西传,更多得力于汉族周边少数民族的贡献。

在比鲁尼的这条材料之后,茶在波斯、阿拉伯文献中似乎又消失了,劳费尔对此感到十分困惑。但笔者认为,关于茶的记载一定是存在的,按照比鲁尼所言,在他之前的阿拉伯医学书籍就已经记载了茶叶的功效了,这表明关于茶的记载不会少。那么这些记载无迹可寻的原因,会不会是因为波斯、阿拉伯人另有其他的称谓来称呼茶,致使我们没有辨认出来呢?

二、茶在波斯、阿拉伯文献中的别称

12—13世纪波斯植物学家伊本·拜塔尔(Ibn al-Baytār)在他的《药草志》中摘引10世纪末的伊本·卢德万(Ibn Ruḍvān)的记载,介绍了一种名为shāh-i Chīnī的药物:

我们得到的这种药,呈片状,黑而且薄,是用某种植物的汁配制而成的。该药似降温剂,能治疗发烧引起的头痛和发炎肿块。根据这种情况,人们常常将其研成粉剂,撒在病灶。

14世纪初波斯史学家拉施都丁(Rashīd al-Dīn Fażl Allāh Hamadānī)在其《史集·忻都、信德与怯失迷儿史》(Jāmiʻ al-Tavārīkh: Tārīkh-i Hind va Sind va Kishmīr)中也提到此物:

在马八儿地区,由于空气污浊,食物容易变质,人如果吃放了半天的饭,就会死亡。因此,人们把饭和shāh-i Chīnī、大麦壳一起烹煮后食用。

同时代地理学家迪马士基(Shams al-Dīn al-Anṣārī al-Dimas̲hqī)的《陆地与海洋的奇迹》(Nukhbat alDahr fī ʻAjāʼib al-Barr wa al-Baḥr)记载,在中国海域的一个岛上,有大量的肉豆蔻、核桃、丁香、肉桂和shāh Ṣīnī。shāh Ṣīnī的叶片类似蒌叶,它的汁液类似爪哇香的汁液。

以上几种文献中出现的Shāh-i Chīnī(波斯语)和Shāh Ṣīnī(阿拉伯语)的字面意思都是“中国之王”,那么这是一种什么物质呢?前人学者没有给出明确答案。但笔者在拉施都丁的农学著作《迹象与生命》(Āsār va Aḥyāʾ)“茶”词条中,找到了线索。

关于茶树的知识

按照我们这里的医生〔的说法〕,它被称作“中国之王”(shah-i KHLQ),蛮子话和契丹话称之为“茶”(cha)。

它生长在蛮子——也就是秦(Chīn)的一些地方,在QM jū地区的所有山林荒野中也都生长。树木大小与桃金娘树相似,叶片形似石榴叶,但较之略小,全部为绿色。采摘茶树叶片,将其放入锅中以蒸汽焙炒,再放在太阳下晒干。如果能使它免于受潮的话,其功效可以保持好几年。

茶叶作为商品被运至秦和契丹各地,〔那里〕人们饮茶甚多。茶是一种大宗贸易品,从茶叶贸易中可获取丰厚利润,但在忻都斯坦人们很少饮食。

在属于契丹之地的秦州(Chīn chīū),有另外一种茶,其树木更加高大,叶片也更大,只比橘树的叶子略小,厚度则差不多。在那里按照租契的规定,〔承租者〕每年要向官府纳税。人们不能随意出售茶叶。每人允许贩运的茶叶数量,以及根据租契需要交纳的茶叶数量,都有规定。

根据泡出的汁液的不同,茶叶可分为:御茶、中档茶和普通茶。御茶是将麝香、樟脑及其他配料与茶叶混合在一块压制而成的,有专门的官员监制。将茶叶用磨石碾碎,像〔碾磨〕海娜花(ḥanā)那样,然后用筛子筛好,再用纸卷包裹起来,在上面盖上官印,以缴纳商税(Tamghā)。任何人不缴税就不能贩卖,违者获罪。就这样茶叶用纸包着被运往各地,它是一种大宗商品。它的口味和功效〔能一直保持〕。

有一种我们称为“茶”的最早的茶(chāy-i avvalīn),是一种野生的茶叶,那种茶也要缴税。但生长在荒野上的茶无需租契,任人随意采摘。

忽必烈合罕下令将茶树运至契丹之地,栽种在花园中,茶树长大后,任何想栽种茶树的人皆可移植。茶树不论在热带还是寒带都能生长。合罕在汗八里附近的中都城种植茶树,那里就属寒带。这种茶树开黄色的花朵,大小如桃花,种子如鹰嘴豆般大,呈黄色。

栽种此树,可通过播种、扦插和栽种幼苗的方法,每种皆能成活。用浴室排出的污水浇灌其根部,能使树木快速、茁壮地成长。

在生长“晚茶”(chāy-i ākharīn)的地方,生活着能产麝香的麝鹿,它们以芳香的树枝和草料为食,如甘松等。

这段记载第一句就指明,波斯医生称为shāh-i Khitāy的东西,中国话称为cha。这表明,茶除了音译cha之外,还有另一个称谓,叫作shāh-i Khitāy,而这个shāh-i Khitāy才是波斯人称呼茶的更加常用的名字。shāh-i khitāy字面意思也是“中国之王”,这显然是一种意译,反映出波斯人对中国茶的价值的总体评判。外来物品同时拥有音译和意译两个名称的现象很常见,例如在现代汉语中,“芝士”(cheese)和“奶酪”、“扑克”(poker)和“纸牌”都是这样的命名逻辑。

无论是波斯语shāh-i Chīnī和shāh-i Khitāy,还是阿拉伯语shāh Ṣīnī,其含义都是一样的,所指的事物也应一致。且根据前文所引文献对“中国之王”的描述,很像是一种茶叶的加工品。伊本·拜塔尔描述说,它是黑色的薄片,可以碾碎外敷,功效是清热消炎。唐宋时期中国流行一种叫做蜡茶或蜡面茶的茶饼,是在茶叶中加入香料膏油后压制成饼。《证类本草》中记载了皮肤上生疮,可以将蜡面茶研磨成粉末后外敷于疮口的方子,与伊本·拜塔尔所述颇为契合。而《史集·忻都、信德与怯失迷儿史》和迪马士基的描述皆指出“中国之王”在热带地区的应用,这与茶清热降火的性质有关。

三、蒙元时期中国茶在波斯、阿拉伯地区的流传

波斯农书《迹象与生命》中关于茶的记载代表了蒙元时代波斯、阿拉伯人对中国茶知识最全面的了解。其记载主要包含五方面内容:

第一,该书首次将茶的音译和意译两种称谓联系起来,把新旧名称作了勘同。

第二,该书首次较详细地记录了茶叶在中国的产地:蛮子田地(南中国)的QM Jīū和契丹之地(北中国)的Chīn Jīū。

QM Jīū,从对音上判断,可与“甘州”“剑州”和“赣州”(kam tʂiəu)对应。但从产茶角度来看,甘州可以被排除,剑州和赣州皆在元代产茶区内;但拉施都丁指出此地属于蛮子田地,那么剑州就也应被排除,因为剑州地处四川,元时属于汉地,即拉施都丁所说的契丹之地,而不在蛮子地区内。因此,只有赣州较为符合。

若从元朝茶叶生产的实际情况来看,QM Jīū也有可能指的是建州(kiɛn tʂiəu),只是在对音方面,不太契合。建州是唐代的地名,元时称建宁路。波斯语文献记录中国地名时,常常只取第一个字,再加上一个“州”字,所以将“建宁”简称作“建州”亦为合理。此地自唐代至元代,一直是中国最著名的茶叶产区,当地所产茶叶有“建茶”之称,也是朝廷指定的主要贡茶品种。元朝在此设有“建宁北苑武夷茶场提举所”,“掌岁贡茶芽”。

Chīn chīū,王一丹教授认为是“秦州”,秦州元代属陕西省,宋代在此设榷茶司,明代设茶马司,控制对西番的茶叶贸易。川陕一带出产的川茶可由秦州贩运至西番,可能就是Chīn chīū之所指。

第三,该书详细记载了元代的茶法。拉施都丁对茶场租契、凭引买卖、贡茶、“官印筒袋关防”包装等细节作了细致的描述,与元代的茶法具有高度的一致性。

第四,该书记载了忽必烈汗下令在汗八里附近的中都栽种茶树一事。中都,是指营建元大都以前的旧中都,即过去的金中都。蒙古人占领金中都后,改称其为“燕京”;忽必烈即位后,于中统五年(1264)又将“燕京”改为“中都”,并在中都附近大力营造新城,即后来的元大都(汗八里)。而忽必烈下令在汗八里附近栽种茶树一事,就发生在营建元大都之际。此事在《史集》中也有记载,说忽必烈下令修建元大都之际,“从每个地方运来了各式各样的果树,栽植到了该地的花园和瓜园中”。同时代的马可·波罗也证明了此事之真实,他的行纪记载说“:此处有一山,百步之高、方圆逾一哩。山上植满美树,皆不落叶,四季常青,冬夏皆有果实,芳草鲜美。当伟大君主听闻某地有佳木,便命人将其连根带土一同掘出,驱大象负载运来,栽植于山上。不论树之大小,皆如是移植。由此一来,那里便聚集了世间最美的树木。”爱尔森(Thomas T. Allsen)指出,蒙古人视树木为新生和长寿的象征,因此蒙古统治者们都很重视植树事业。

值得注意的是,伊利汗国的合赞汗也做过同样的事情,他曾下令将伊朗各地的植物移植到他的都城贴必力思(Tabrīz,今译大不里士)去,此事也同样记录在了《史集》中。忽必烈和合赞高度相似性的举动,不能不令人感到合赞汗是受到了忽必烈的影响。而拉施都丁在这一事件中,恐怕发挥了关键的作用。他很可能是从汉地过去的孛罗丞相那里了解到忽必烈的这一政策,进而向合赞汗建议也这样做。至少拉施都丁对合赞汗这项命令一定是大力支持的,甚至移植树苗的具体工作也是由他负责实施的。因为他对农学、植物学的浓厚兴趣使他不可能不对这样的工作抱有热情——他在自己的拉施特镇上开展植物栽培的举动就证明了这一点。正是拉施都丁对此事的认可和推崇,使他在自己的两部著作中多次记载了元朝和伊利汗国的植物移植行动。

第五,该书描述了茶树的培育方法。王一丹认为,拉施都丁关注到了茶在中国的情况,但没有告诉读者伊朗是否成功繁育了茶树,以及波斯人是否习得了制茶的工艺。笔者认为,波斯人当时应该尚未学习制茶,因为制茶工艺与饮茶风气相辅相成,饮茶风气未形成时,制茶也没有存在的理由。但在当时,茶的药用价值已为伊朗人所熟知,对于热衷医学事业的拉施都丁来说,在他自己的试验田中培育茶树是非常有可能的。拉施都丁在介绍茶树栽培法时,特别提到用浴室污水浇灌可助其成长。这种方法不像是来自中国。中国的各种农书中,皆未提到过这种方法,在中国常用的方法是利用便溺蚕沙类肥料进行施肥。而利用浴室污水增肥的手段,更像是拥有发达的浴室体系的波斯人自己的实践经验。由此可以推断,茶树在伊朗是得到了栽种实践的。

在知道shāh-i Chīnī/shāh Ṣīnī就是茶叶之后,再来翻检有关它的记载,便能很快找到蒙元时代中国茶在西方传播的踪迹。《拉施特书信集》(Mukātabāt-i Rashīdī)中收录了一封忻都的灭里·阿老丁寄给拉施都丁的信,信中除表达对拉施都丁的问候之外,还附上了一份礼品清单,言明这些礼品将通过巴士拉的商人送给拉施都丁。在这份礼品清单中,罗列了各种类型丰富的物品,包括织物、宝石、香料、动物、珍馐、器物以及建筑材料。其中就有大量来自中国的特产,包括20曼的茶叶(shāh Ṣīnī)。而在阿拉伯半岛的也门,1304年拉苏勒王朝曾向马穆鲁克赠送了一批礼物,其中有中国的麝香、锦缎、瓷器以及茶叶(shāh Ṣīnī)。

梅维恒(Victor H. Mair)、郝也麟所著《茶的世界史》,是关于中国茶的世界传播史的新作,其中第12章“征服新世界”是对茶叶在伊斯兰世界传播的论述。其中对于蒙古西征军最早为伊斯兰世界带去了喝茶习俗的观点,持怀疑态度。诸多材料都反映出一个史实,即茶早期传入伊朗时可能是作为一种药物而非饮品。一方面,中古时期能够运送到伊朗地区的茶叶数量想必不会太多,因而不可能供饮茶所用;另一方面,相较于苦涩的口味,茶叶的治病功效显然更能受到异域人民的欢迎。因此,传到伊朗的中国茶最早被那里的医生、药学家所关注和了解。可以说直到蒙元时代,茶叶的医药效用都是它在波斯、阿拉伯地区的最主要用途。

可以看到,蒙元时期波斯、阿拉伯文献中关于中国茶的记载多了起来,这无疑要归功于蒙古西征带来的东西交通的畅通。尽管西征时的蒙古人还没有饮茶习俗,但其构建起的“蒙古治世”(Pax Mongolica)为中国与波斯、阿拉伯地区的物质交流、信息交流和文化交流提供了最佳的通道。茶叶作为古代中国最有特色、流行时间最长的特产之一,没有理由默默无闻甚至销声匿迹。9世纪沉没的阿拉伯黑石号商船上发现的写有“茶盏子”长沙窑瓷碗,就反映出中国茶文化向海外无意识地输出。相信随着新材料的不断被发现,茶叶在伊斯兰世界早期的传播历史会越来越清晰。

来源:“西北大学伊朗研究

如涉及版权问题请联系删除

上新啦!上新啦!

近日,经巴西、俄罗斯、印度、中国、南非

五国领导人一致同意

有6国获邀加入金砖国家(BRICS)大家庭

这6国分别是:

阿根廷、埃及、埃塞俄比亚

伊朗、沙特阿拉伯、阿联酋

作为创始国

中国、印度皆为世界产茶大国

巴西、俄罗斯、南非亦有产茶

并呈现出独特的茶文化风景

而此次“上新”的6国

每一国也都有别样的茶文化风情

01

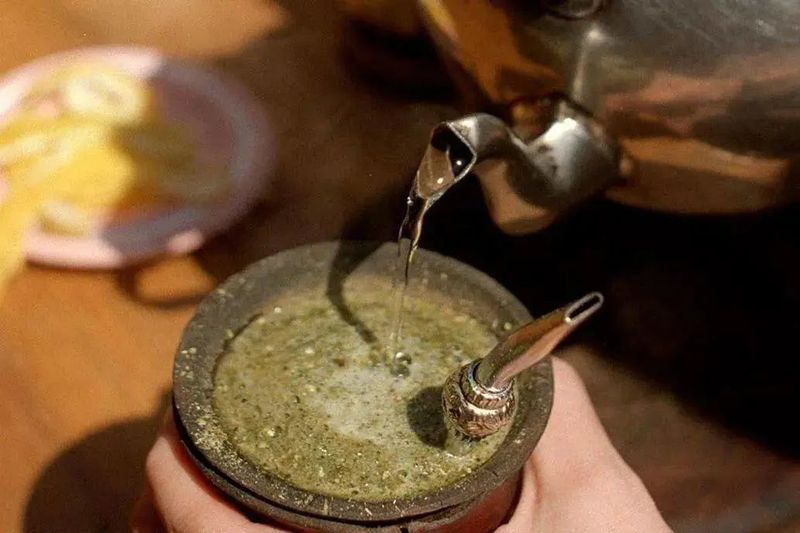

阿根廷:“国茶“马黛茶

”不喝马黛茶,就不算来过阿根廷。”

在阿根廷,随处可见人们挽着一个大保温壶,手持一个看似很厚重的杯,杯内装有满满的茶和一支不锈钢管,随时随地来上一口。

(图源:新华社)

说是茶,其实马黛茶是非茶之茶。这是一种叫作“Yerbamate”的冬青科植物,原产于南美洲亚热带地区。野生的马黛树株高可达20米。

马黛茶是阿根廷的国民饮料。在阿根廷原住民语言中,马黛茶的意就是“仙草”“天赐神茶”的意思。当地人相信相信,马黛茶是上帝赐予的、对健康有益的的饮料。

除清饮外,也可加入牛奶、糖、蜂蜜、薄荷叶、肉桂、豆蔻等香料来调味。

马黛茶杯是用葫芦制成的。约放入3/4杯的茶,用手捂住杯口,轻摇杯身数下,倒入少许温水,稍待片刻后将杯子倾斜放置,将热水注入斜后空出位置,再插入一根有小滤网的金属吸管,即可饮用了。

马黛茶杯(图源:新华社)

马黛茶也是一种“社交饮料”。朋友们会围在一起喝茶,甚至会用同一个杯子和吸管。人们请别人喝茶时,往往也会用自己的杯子。只要说声“Amigo”,大家就是朋友。一杯马黛茶,尽显阿根廷人的热情好客。。

02

埃及:“沙玛瓦特”泡红茶

同中国一样,埃及也是四大文明古国之一,其饮茶历史由来已久。

千百年前,阿拉伯人在繁华的丝路上遇见了来自东方文明古国的神秘之物——茶,由此就进入了埃及人的生活。从王公贵族开始盛行,至今饮茶之风已深入寻常百姓家,而埃及也是非洲最大的茶叶消费国。

埃及人喜饮浓厚醇烈的红茶,从早到晚都喝。大街小巷中,只要你看见有人端着玻璃杯,十有八九都是红茶。

(图片:鱼追影)

玛瑙般色泽的红茶彰显着埃及人的热情,埃及人总用红茶来款待四方友人。午后的咖啡馆,也总能看到三五好友饮茶的场景。

埃及喝茶同俄罗斯十分相似,喜欢加糖热饮。不过,他们喝茶时用的器皿一般较小,如小瓷茶壶、小玻璃杯等。

糖茶的制作很简单,将茶放入茶杯用沸水沏开后,再加上许多白糖,比例是一杯茶要加入占容积2/3的白糖,充分溶化后,就可以喝了。糖茶喝起来,口感粘稠,甜到发腻。

(图片:熊猫咪咪)

“沙玛瓦特”是埃及人的特色茶具,跟俄罗斯的茶炊很像。泡茶时,将小瓷茶壶凑近茶炊,将“水龙头”拧开,让沸水缓缓流入茶壶,进行温壶。然后,把温壶水倒掉,再注入大半壶沸水,放入一小摄茶,沸水加满,盖上壶盖。浸泡3分钟后,才可饮用。

03

埃塞俄比亚:咖啡大国的茶

就像茶叶之于中国,咖啡是埃塞俄比亚最引以为傲的伟大植物。埃塞俄比亚出产世界上品质最好的阿拉伯咖啡,是世界首屈一指的咖啡生产大国。

然而,茶也是这个东非咖啡大国的特色产品。自上世纪20年代,茶引种到这里,迄今已足足百年。上世纪80年代,展开大规模种植。目前,全国有近1500公顷的茶叶种植园。

除了自产,埃塞俄比亚也进口茶叶,每年进口量在2800吨以上。其中,大部分来自肯尼亚,其余来自坦桑尼亚、印度、英国等国。

不过,如果你到埃塞俄比亚旅行,千万别被一种叫“埃塞俄比亚茶”的植物给迷惑了,那可是毒品!它看起来,跟茶叶十分相似。

它又名“阿拉伯茶”,含兴奋物质卡西酮及甲麻黄碱和去甲伪麻黄碱等生物碱,对人体中枢神经会产生刺激作用,令人致瘾,是一种软性毒品。

”埃塞俄比亚茶“是毒品

04

伊朗:嘴里含糖喝红茶

伊朗,古称波斯,是中东饮茶大国。据统计,伊朗人均茶叶消费达1.5千克,居全球第位。

茶最初也是沿着陆上丝路从中国传入西亚北非地区。16世纪,随着海上贸易兴起,欧洲在海湾地区的商贸活动日趋活跃,茶也通过海运进入伊朗。

伊朗人喝茶方式有点意思,既非像中、日那样清饮,也不是像西亚、欧洲那样调饮。

他们喜欢喝甜红茶,但不在茶里加糖,而是先把方糖放在茶汤里蘸一蘸,含在嘴里,再啜上一口红茶。随着糖慢慢融化,茶汤也慢慢变甜。

伊朗人喜欢营造一个雅洁的喝茶环境。在伊朗,能看到许多风格各异的茶楼。

夏天,带花园的宾馆很受人欢迎。在室内泡好茶,端到室外的木塌上,上面铺着饶有波斯风情的地毯,可供多人坐。一边喝茶,一边纳凉,非常惬意。

不过,由于伊朗是政教合一的国家,在茶楼喝茶,男女务必分开坐。入乡随俗,去伊朗旅行时,务必尊重当地的风俗习惯。

05

沙特阿拉伯:爱喝上午茶

一说起沙特阿拉伯,人们就会自然而然地联想到石油、土豪、金钱等等。这个世上最富裕的国家,也是不可一日无茶的国家。

沙特人最爱喝红茶,这与英国人不无关系。由于史上,沙特阿拉伯大多地区曾被英国殖民过,在其影响下,红茶之风在这里十分盛行。

红茶是煮饮的,先把茶放入小壶,添水加糖,满满煮开,醇厚香浓。一般,茶只煮一次,如果再喝就要重新煮。

喝茶是沙特人一天生活工作的“必修课”。不同于英国人下午4点钟是雷打不动的下午茶时间,上午10点是沙特人法定“上午茶”时间,茶点由政府免费提供,多为细腻香滑的椰枣。

椰枣是沙特人上午茶的经典茶点

沙特人起床比较晚,没有吃早饭的习惯,而午饭通常要到下午2点半下班以后。上午茶就是最好的过渡,也是大家相聚联络感情的好机会。

同阿拉伯许多国家一样,沙特人席地饮茶,有时也会半卧半躺着喝茶。有钱人的生活就是这么地“枯燥单调”。

06

阿联酋:茶叶贸易大国

迪拜是酋长国之一,也是阿联酋最著名的城市。

人口虽只有200多万,但人均茶叶年消费量却高达8千克,是土耳其4倍,名副其实的茶叶消费大国。

同沙特一样,迪拜饮茶深受英国影响。自17世纪初茶从中国传入英国后,英国人就深深迷上了这片东方树叶。后来,英国人进入迪拜后就把饮茶习惯带到了迪拜。

印度是迪拜最大的茶叶出口国,迪拜人喜欢喝印度大吉岭红茶、阿萨姆红茶。饮茶时,习惯加入牛奶、糖,有时还会放上一片柠檬。

下午茶也是迪拜人的生活习惯。每天下午3点半,家庭、办公室、学校以及公共场所,大家坐在舒适的椅子上围成一圈,手捧茶碟和茶杯,一边喝茶,一边享用点心、水果等,度过愉悦的午后时光。

应特别指出的是,迪拜不仅是茶叶消费大国,也是茶叶出口大国。

位于中东最大自贸区——杰贝·阿里自贸区的迪拜多种商品交易中心茶叶中心,自2005年成立以来,茶叶中心已经和全球200多家茶叶生产商和进口商建立了合作关系,每年都有约四千万公斤的茶叶在这里加工理后运往世界各地。

(图源:央视经济频道)

据统计,2020年,阿联酋茶叶总出口额约为12亿迪拉姆(约合人民币22亿元),成为仅次于中国、斯里兰卡、肯尼亚和印度的世界第五大茶叶出口国,而这里却没有一棵茶树!

茶和世界

“既可以酒逢知己千杯少,也可以品茶品味品人生。”

在2017年9月金砖国家领导人厦门会晤、2022年6月金砖国家领导人北京会晤以及重大外交场合、国际活动中,都有茶香。

一叶茶,连起了昨天、今天和明天,也连起了中国和世界。

国有界,茶无界。茶和世界,共享美好!

2022年6月,金砖国家领导人第十四次会晤各国领导人使用的青花珐琅茶杯

(总台央视记者黄京辉 摄)

来源:茶道CN

如有侵权 请联系删除

壶中有日月,杯中有乾坤。中国古代茶叶向世界传播,大体有四条路径:丝绸之路、草原之路、茶马古道、海洋之路。目前全球有160多个国家与地区的人有喝茶的习惯,喝茶人数占到了全球总人口的一半,这意味着每4个国家里就有3个国家饮茶,每认识5个人里面就有2个人饮茶。

01

国外管茶都叫啥?

在海外国家,如果茶是由中国陆路入境的,则当地人管它叫“cha”,如果是由海路入境的,那么当地人一般把它叫“tea”。

例如在土耳其,人们就称之为“chá”,巴基斯坦和俄罗斯都叫“chay”以及阿拉伯语中叫“shay”,它甚至深入到撒哈拉沙漠以南的非洲地区,成为斯瓦希里语中的“chai”。这些发音几乎都跟“茶”一样。

而由海路,被荷兰贸易商带到欧洲的茶,多叫“tea”。因为荷兰人在东亚的港口主要建在福建和台湾,在闽南话里,茶的发音就是“teh”。也有人说发“dei”的音,也有人说是“die”。于是,后来有了法语中的“thé”,德语中的“Tee”,以及英语中的“tea”。

02

红茶还是绿茶 一方一俗

在中国,绿茶是所有茶品类中消费量最高的一类,是淡雅、清香的代表,更能彰显国人气质。但奉为“国饮”的绿茶,却不是大部分外国人的“心头好”。

△摩洛哥商店里售卖的茶叶和干香草

中国绿茶最大的出口地区是位于撒哈拉北缘的北非地区。清新的绿茶给生活在撒哈拉北缘炎热气候下的民众带去了清凉。

△英国格兰瑟姆贝尔沃城堡的皇家下午茶

对于喜爱饮红茶的英国人来说,当听到“you are not my cup of tea”(你不是我那杯茶,相当于中文“你不是我的菜”)的时候,就代表凉凉了。

△印度阿萨姆邦,工人在茶园采茶

在南亚的印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡等国家,民众喜好甜味红茶或甜味红奶茶。

03

茶在外国的N种喝法

公元12世纪前,茶就由著名的“丝绸之路”传至古波斯(近伊朗及周边地区),中东人不仅大都爱茶,也逐渐形成了自己历史悠久的茶文化。多数中东国家民众酷爱红茶,并佐以牛奶或薄荷煮饮。

一方一俗,伊朗奉茶为国饮,伊朗人饮茶有三个特点:首先是饮茶见汤不见茶,即斟到茶杯里的经过过滤的茶汤,没有分毫的茶叶;其次是啜茶就糖,很多伊朗人不是将糖放进茶杯里浸泡,而是将糖直接含在口中,就着糖啜茶;另外,当地人饮茶时还常与抽水烟相搭配,水果口味的水烟配上红茶,对于他们来说是一种惬意的享受。

△伊朗克尔曼市集内的茶馆里,两名男子一边喝着茶,一边在水烟管里抽水烟

中东的另一个喝茶大国就是土耳其。有统计显示,土耳其是茶叶人均消费量最多的国家,人均每天要喝六杯以上的茶饮。当地人有种说法,“随时随地来一杯茶,才能掌握一天的开始”;也有人说,在土耳其“不可一日无茶”。

△土耳其伊斯坦布尔,当地的一家茶馆

04

国外也喜欢用瓷杯喝热茶吗?

美国被称为咖啡王国,却有大约一半人喝茶,但多是罐装的冷饮茶、速溶茶,在追求效率低的同时,相比于中国那一套行云流水的沏茶,不得不说少了些许韵味。而在茶具的选用上,中国的茶具多为陶瓷制品,亦有用于普洱茶的紫砂壶。而西方人对银器情有独钟,所以西方的茶具多为银制品。

其实在国内,国人爱茶由来已久,相传茶发源自神农时代。现代人多讲究“喝茶”或“饮茶”,但在云贵高原许多地方却有吃茶——食用茶鲜叶的习惯:把采来的新鲜茶叶,揉碎放在碗里,加上少许大蒜、辣椒、盐等配料,再加上泉水拌匀。当地人称之为“凉拌茶”。

不论喝茶还是吃茶,对于国人而言,既可高雅,也可以充满烟火气,简单中也有专门的“茶”语言。

比如茶桌礼仪的一个代表性动作——扣手礼。主人给客人倒茶时,客人不需要说谢谢,只需要伸出手指,在桌面敲几下,这就是茶人之间心照不宣的“暗号”。

不同的习俗,造就了中国丰富多彩的饮茶文化,承载着国人充裕的精神生活。

茶和世界,共品共享。

来源 安徽日报,略有改动

如有侵权 请联系删除