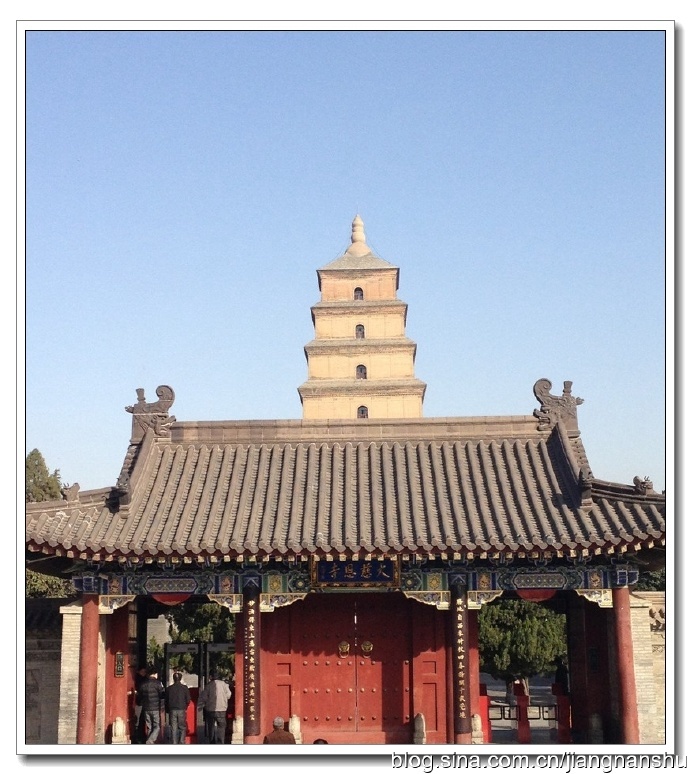

陕西西安慈恩寺,位于陕西西安南郊,始建于隋开皇九年(589),初名无漏寺。唐贞观二十二年(648),皇太子李治为其母文德皇后追荐冥福而扩建为大慈恩寺。玄奘奉敕由弘福寺移居此寺为上座并主持翻经院,翻译佛经。永徽三年(652),玄奘奏请于寺内建贮存佛经的大雁塔。近人康寄遥居士撰《陕西佛寺记略》谓:“大慈恩寺,在西安市东南郊,距城八里许……,西距兴善寺约三里,西北距小雁塔荐福寺约五里,东北距青龙寺约五里,东南距慈恩寺塔院兴教寺约三十里,南望终南,有如画屏。”“寺在唐时位于外城内,即当时京城的东南隅晋昌坊,南临曲江,邻于隋时的芙蓉园。”就今而言,大慈恩寺地处西安明城和平门外雁塔路之南端,左右隔街与园林或博物馆为邻,寺前已辟为一大广场,旧日的曲江池和芙容园、杏园风景名胜正在按照规划全面修复。

慈恩寺是唐代长安三大译经场之一,是中国佛教法相唯识宗的祖庭,因此也是中外闻名的古刹、圣地。自唐迄今,经千三百余年而不衰,可谓历史悠久。

大雁塔是慈恩寺的标志性建筑物,唐代学子考取进士后,都要登上雁塔赋诗并留名于雁塔之下,号称“雁塔题名”,被视为人生一大荣耀之事。唐代诗人姚合作有一首涉及“雁塔题名”的茶诗,不过诗中表现的是另一番情形,其《送狄兼谟下第归故山》诗云:

慈恩塔上名,昨日败垂成。

赁舍应无直,居山岂钓声。

半年犹小隐,数日得闲行。

映竹窥猿剧,寻云探鹤情。

爱花高酒户,煮药污茶铛。

莫便多时住,烟霄路在城。

《全唐诗》卷496

诗中云“慈恩塔上名,昨日败垂成”,言狄兼谟参加科举考试名落孙山。《唐语林》卷2云:“(进士及第)既捷,列其姓名慈恩寺,谓之题名。”诗中描写了狄兼谟为参加科举考试在长安的生活情形:因备考来京住了半年,过着隐居生活,落榜后方才一身轻松地居山垂钓、映竹窥猿、寻云探鹤、赏花饮酒、煮药煎茶。或许是条件不具备,狄兼谟竟用茶铛(即煮茶烧水用的锅或釜)煮药,茶味中杂入药味,这个落第举子看来对于茶事十分马虎。对煎茶马虎的人对学问大概也是马马虎虎,加之爱游山玩水,落榜便不足奇怪了,也只好哪里来那里去打道回府了。不过,这个狄兼谟还是颇晓休闲文化的,“数日得闲行”,诗眼便在一个“闲”字上,道出了饮茶是休闲文化的本质。

这首诗将士子、科考、寺院、冶游、饮茶联系在一起,虽然没有正面描写寺院茶,但足以说明唐代士子与寺院、与茶有很深的缘分。

宋·张礼《游城南记》中说,慈恩寺本唐代游览胜地, “长安士庶,每岁春时,游者道路相属”。中唐诗人权德舆官至兵部侍郎、礼部尚书,其《奉和许阁老霁后慈恩寺杏园看花同用花字口号》就描写了朝廷命官游览慈恩寺的情形,诗云:

杏林微雨霁,灼灼满瑶华。

左掖期先至,中园景未斜。

含毫歌白雪,藉草醉流霞。

独限金闺籍,支颐啜茗花。

《全唐诗》卷326

中唐时期长安茶风鼎盛,如《封氏闻见记》所言“王公朝士无不饮者”,诗中描写了“王公朝士”来到慈恩寺杏园看花并在寺院饮茶的情景:“左掖期先至”、“独限金闺籍” ,说明来者是朝廷高官,按照一般情形推想,寺院该是高规格接待,住持亲自陪游,茶僧恭恭敬敬奉献寺院香茶以待嘉宾,且应具茶禅一味的神韵。但并非如此,“含毫歌白雪”、“支颐啜茗花”,饮茶的同时挥毫泼墨、吟诗作赋,俨然大唐文士茶的作派。文士茶风吹进寺院,儒教茶和佛教茶相互融合势在必然。

晚唐茶诗人李洞,字才江,京兆人,诸王孙也。家贫。十分崇拜贾岛,《唐才子传》说他“遂铜写岛像,戴之巾中”、“常持数珠念贾岛佛,一日千遍”。他是长安本土茶诗人,又是皇室宗亲,读他的茶诗对于我们研判大唐寺院茶文化具有特别重要的意义。其《题慈恩友人房》诗云:

贾生耽此寺,胜事入诗多。

鹤宿星千树,僧归烧一坡。

塔棱垂雪水,江色映茶锅。

长久堪栖息,休言忆镜波。

《全唐诗》卷722

这个贾生就是大唐著名诗人贾岛,李洞的好朋友。

贾岛是个半俗半僧的诗人,关于此人最为流行的故事就是“推敲”的典故。 “鸟宿池边树,僧敲月下门”,若非有寺院生活的真实体验,贾岛焉能得此佳句! “贾生耽此寺”,“耽”解作沉溺、入迷,长久地停留。《唐才子传》说他“居京三十年,屡试不中连败文场,囊箧空甚,遂为浮屠”。旅居长安数载,囊中羞涩,有僧人的身份在,反正又无处可去,住在寺院衣食无忧,总不至于斯文扫地露宿长安街头,尚且还可写写诗、喝喝茶,虽出于无奈,倒也得其所在,算是明智的选择。贾岛是慈恩寺的常客,住得如此惬意,当然“长久堪栖息”。

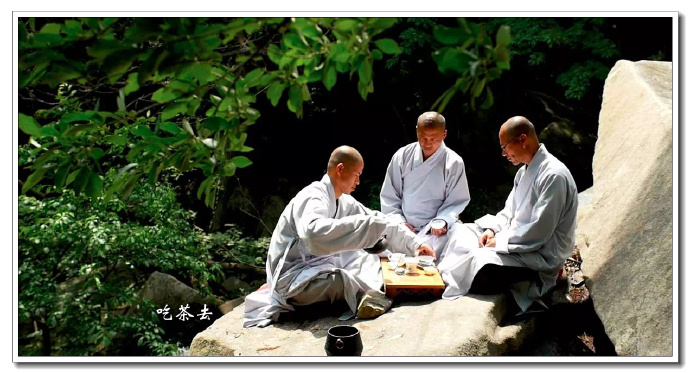

贾岛在寺里干嘛?主要是吟诗、煎茶。常说“诗酒人生”,贾岛则是“诗茶人生”。在一个冬日里,李洞与贾岛在慈恩寺里煎茶,“塔棱垂雪水,江色映茶锅”,取塔棱滴下来的雪水,用锅煮雪水煎茶,茶味自然非同一般。 “雪水煎茶”体现的是文士的风雅,贾岛是僧人又是文士,李洞是文士却亲近佛门,二人自然而然地担负起寺院茶和文士茶相互交流的使命。由此也可以看出,慈恩寺的寺院茶风深受雅士茶风的影响。

如果说李洞的《题慈恩友人房》更多表现的是雅士茶风,那刘得仁的《慈恩寺塔下避暑》可算得上是地道的禅茶诗,诗云:

古松凌巨塔,修竹映空廊。

竟日闻虚籁,深山只此凉。

僧真生我静,水淡发茶香。

坐久东楼望,钟声振夕阳。

《全唐诗》卷544

一个夏日,诗人去慈恩寺塔下纳凉,古松巨塔,修竹空廊,深山凉意,自然天籁,钟声夕阳,回归自然怀抱,心情十分舒畅。诗人交往的僧人是真正的佛门弟子,对他的敬意油然而生;这里的水是真水,味儿淡淡的,淡为至味,淡则真,水为茶之体,茶为水之魂,真水煎名茶,茶之风味全出矣。“僧真生我敬,水淡发茶香”, 透着几分禅意,道出禅宗茶道真谛,以“淡”为宗,悟其“真如”境界;也体现了佛家茶文化与儒家茶文化的完美结合。

刘得仁能写出这样地道的禅茶诗不是偶然的。刘得仁乃公主之子,长庆年间以诗著称。自开成年间至大中年间历三朝,刘得仁的兄弟们都靠皇国戚的身份担任要职,独他苦学文章,立志走科举致仕之路,然科考不顺,出入科场20年,竟无所成。《唐才子传》卷6云:刘得仁“忧而不因,怨而不怨,哀而不伤。铿锵金玉,难合同流,而不厌于磨淬。端能确守格律,揣治声病,甘心穷苦,不汲汲于富贵。王孙公子中,千载求一人,不可得也。”诗人科举无望,于是寄托于茶,时时饮之,或与同仁,或与僧家;或饮于宫廷,或饮于寺宇。雁塔不题名常去玩玩也是快意于心的。

慈恩寺高僧或许没有写过茶诗,但不饮茶绝无可能,不同文人雅士在一块儿饮茶也绝无可能。在《慈恩寺志》书中为我们留下了慈恩寺僧人与饮茶文士们谜密切交往的记载。

中唐时期——

清上人,与朝臣、饮茶文士权德舆有交往。《全唐诗》收权德舆《和李中丞慈恩寺清上人院牡丹花歌》诗一首;

郁公,与诗人、饮茶文士贾岛有深交,《全唐诗》收贾诗《宿慈恩寺郁公房》、《寄慈恩郁上人》、《酬慈恩寺文郁上人》三首;

释霄韵,与诗人、饮茶文士贾岛有交往。《全唐诗》收贾岛《送慈恩寺霄韵法师谒太原李司空》诗一首;

昙禅师,与著名诗人、饮茶文士白居易有交往。《全唐诗》收白居易《赠昙禅师》诗一首;

恭上人,与诗人、饮茶文士刘得仁有交往。《全唐诗》收刘得仁《晚步曲江因谒慈恩寺恭上人》诗一首;

起上人,与御史中丞、饮茶文士武元衡有交,武曾赋《慈恩寺起上人院》诗一首;

晚唐时期——

俊上人,与唐大中间监察御史、饮茶文士许浑有交,许曾赋《晚投慈恩寺呈俊上人》诗一首;

默公,与诗人、饮茶文士郑谷有交往。《全唐诗》收郑诗《题慈恩寺默公院》一首;

楚霄上人,与诗人饮茶文士曹松有交往。《全唐诗》录曹诗一首,即《慈恩寺贻楚霄上人》;

觉公上人,与诗人、饮茶文士李洞有交往。《全唐诗》录李诗一首,即《秋日同觉公上人眺慈恩塔六韵》。

史料中提到的文人都有饮茶的嗜好,而且有茶诗存世。

尚无更多的资料诠释慈恩寺饮茶之风的表现和内涵,但有一点是明确的:慈恩寺因为是法相宗的祖庭而吸引了四海僧人,因其特殊的政治背景而吸引了诸多王公贵族,因其“雁塔题名”而成为文人雅士向往的地方,在长安茶文化的格局中提供了一个佛教茶、宫廷茶、文士茶交流的平台,也就决定了大唐茶道必然带着儒、道、佛三教的文化特征。

(摘自2014年第6期《吃茶去》杂志;作者:丁文)

冬日逢雪,赴邻村,访友。

雪没膝盖,行路难。

漫行间,茫然四顾,前不接村后不搭店,无奈,继续前行。

汗渐凉,体愈寒,正欲敲退堂鼓时,忽见风雪里现一草庐。不如去求杯热水喝,如此想着,便趋步向前,柴门未闭,径直而入院。

“有人吗?”

俄顷,有老汉走出,招手呼入。

抖落簌簌身上雪,主客寒暄之后,分别落座。

“乡野地方,没有好茶,凑合着喝。”

说话间,老汉已经将杯里添茶倒水。

我双手握杯,浅尝几口。

此时处境,且不论是好茶与否了,哪怕一杯白开水,我也心满意足了。一杯尽,又续了一杯,两杯热茶下肚,身体回暖,通身舒泰。

茶尽杯止,未表来意,先说去意。老汉赞我有雅兴,这茫茫大雪里还去访友。

我谢过老汉,出门,体内有了暖意,脚下便也多了劲力,继续往老友家去。

天地间一片苍茫,山水皆遁形隐身,好一幅白茫茫大地真干净。

山川皆寂,独我却发了痴心,踏雪访友。

忽然心底念起《世说新语》中的一则典故:彼时有王子猷雪夜访戴安道,未至而返,人问之,他答道:“吾本乘兴而来,兴尽何必见戴?”

以前倒未真的理解其意,今日亲身体味,才悟到原来一个“兴”字乃是此中真痴。

不过,王子猷雪夜访戴的途中,怕是讨不到一杯热茶水喝。那时三更半夜,世人皆沉入梦乡,哪会有他的那份“闲情雅致”。

南宋文士吴文英有词曰:“正蹇驴吟影,茶烟灶冷,酒亭门闭。”此景也是惜惶。如我身在乡间,几无人可语,清夜寂寥,此情何寄。也唯有去访访旧友,寄情于雪。

至友家,扣门而呼,却无人应。

到邻居那儿打听,方知全家进城去了。

真是尽兴而来,败兴而返,带着埋怨往回走,肚中无粮,饥寒涌来。想自己也是自讨苦吃,事前打个电话,也免得白跑一遭。

徐徐而行,日过晌午。

突想到,不如再去叨扰一番那老汉,吃点饭菜。

约是望梅止渴的作用,劲头高涨,朝那老汉家奔去。

正巧,老汉正抱柴煮饭,见又是我,便叫住我吃点便饭,我顺水推舟,应允了。

我烧灶,他煮饭。饭食也简单,馒头蘸酱豆,配上红薯稀饭。

也许是真的饿了,我竟吃了三个馒头,喝了两大碗稀饭。

饭闭,又饮一杯热茶,拜别老汉。老汉送我出院门,嘱我路上小心。

风雪不息,雪海苍茫。

人生在世多炎凉,然而,不经意间,总会有意料之外的一杯热茶,亦可慰籍平生,如此即使访友无着,又有什么可愁怨的呢?

(《吃茶去》杂志)历代喝茶的方法各有不同,以宋朝点茶法最为繁难、复杂、奢靡和讲究。

宋代点茶法,简称宋点,即“以汤注之”,就是以沸水点注入茶盏。此等举手之劳,何言繁难?且容我徐徐道来。

宋代点茶不同于魏晋煮茶、唐朝煎茶、明清以降的泡茶。一是必先调膏。宋时不再将茶入釜煎煮,来人敬茶,需在碗里放入茶末(事前经过炙、碾、磨、罗),注入少许水,搅动调和成像溶胶一样的茶膏,以备点茶之用。

二是听声辨水。凡喝茶,皆需侯汤,即等待水沸。唐代煎茶用鍑(即敞口锅),可以直接观察到水沸的全过程。宋人别出心裁,弃鍑而用汤瓶。瓶不透明,只能“以声辨一沸、二沸、三沸之节。”南宋词人李南金曾赋诗一首:“砌虫唧唧万蝉催,忽有千车捆载来,听得松风并涧水,急呼缥色绿磁杯。”此乃声辩之诗:一沸,声如阶下虫鸣,又如远处蝉噪;二沸,如满载而来,吱吱哑哑的车声;三沸,如松涛汹涌、溪涧喧腾。这时候赶紧提瓶,注水入瓯,慢不得半步。

如何侯汤辨水,这首诗说的够清楚了。但有人挑出了毛病,质疑者罗大经,李南金之故友也。他说“若声如松风涧水而遽瀹之,岂不过于老而苦哉?惟移瓶去火,少待其沸,止而沦之,然后汤适中而茶味甘,此南金之所未讲者也”。“移瓶去火”,以防汤水“过于老而苦哉”,想必是罗氏日常烹茶之心得。故赋诗以纠正道:“松风桂雨到来初,急引铜瓶离竹炉,待得声闻俱寂后,一瓶春雪胜醍醐。”(罗大经《鹤林玉露》)

我等粗俗,暗自思忖:不就是烧瓶开水吗?何至于这多说辞,这般匡正,搞得无所适从。然古人执拗,认定“汤欲嫩而不欲老。盖汤嫩则茶味甘,老则过苦矣。”(罗大经《鹤林玉露》)非要分出个一、二、三沸,听出水的细微变化,说出个真章来,玩的就是这种绝活。

三是注汤击拂。就是一手执瓶注水,一手以茶筅(一种打茶的工具,小炊帚状,多为竹制)击拂茶汤。注汤击拂是宋朝点茶法的重头戏。

检点宋代的茶事,离不开“诸事皆能,独不能为君耳”的宋徽宗。这位把皇帝做到俘虏份上的赵佶,视茶事重于国事。风雨如晦,国事艰危之际,仍频频延臣赐宴,必欲以高超的茶艺“俘虏”群臣。他尤擅点茶,妙手工巧,存乎一心。徽宗有言:

“妙于此者,量茶受汤,调如融胶。环注盏畔,勿使侵茶。势不欲猛,先须搅动茶膏,渐加击拂,手轻筅重,指绕腕旋,上下透彻,如酵蘖之起面。疏星皎月,灿然而生,则茶之根本立矣。第二汤自茶面注之,周回一线。急注急上,茶面不动,击拂既力,色泽渐开,珠玑磊落。三汤多置,如前击拂,渐贵轻匀。周环旋复,表里洞彻,粟文蟹眼,泛结杂起,茶之色十已得其六七。四汤尚啬。筅欲转稍宽而勿速,其清真华彩,既已焕发,云雾渐生。五汤乃可少纵,筅欲轻匀而透达。如发立未尽,则击以作之;发立已过。则拂以敛之,结浚霭,结凝雪,茶色尽矣。六汤以观立作,乳点勃结,则以筅箸之,居缓绕拂动而已。七汤以分轻清重浊相,稀稠得中,可欲则止。乳雾汹涌,溢盏而起,周回旋而不动,谓之咬盏。宜匀其轻清浮合者饮之。《桐君录》曰,“茗有饽,饮之宜人,虽多不为过也。”(宋徽宗《大观茶论》第15节,点茶)

此乃《大观茶论》最为精彩之笔,后人称之为“七汤点茶法”,将击拂之轻重、快慢、指绕腕旋的手势,将注水何时多注,何时尚啬,何时少纵,何时急注,何时周回一线,讲的一清二楚。细细品味,点茶之法,点茶之乐,点茶之妙,点茶之神,尽在其中矣。每读至此,一场精妙的茶道表演如在眼前,让人不禁尖叫:这哪里像大宋皇帝,乃一“神级”“茶博士”也。

宋徽宗曾在延福宫茶宴群臣,让太监取来兔毫盏(建窑贡瓷茶具),当众进行分茶表演。分茶是当击拂过程中汤花泛起时,用小勺子搅动茶水,令茶汤纹脉幻化出花鸟虫鱼、山川草木等图象,状若绘画。此茶之变也,时人谓之茶百戏、水丹青。此等注汤幻茶的技艺,瞬息多变,出神入化,乃点茶之胜景,追求的是更高的烹茶技艺和更美的视觉享受,深为当时的文士墨客所雅好。那位“嗜茶天子”自然深谙此道。但见他指绕腕旋,注汤击拂。往雅里说,曰“轻拢慢捻抹复挑”;往俗里说,叫用小勺子在茶碗里啪叽啪叽一顿搅。不一会,白色的汤花如堆云积雪,茶面上呈夜风吹拂,疏星朗月之状,极富悠雅清丽之韵。在宋徽宗眼里,点茶、分茶是高雅的艺术,无碍皇帝之尊严。他非常得意地对诸臣说:“此自布茶”。(《延福宫曲宴记》)说这是我亲手施予的茶,诸臣接过御茶品饮,皆俯首山呼万岁。这种场面,让我蓦然想起“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。”(杜牧.《泊秦淮》)噫吁嚱,不知亡国之恨者,更有亡国之君。延福宫曲宴之后未几年(靖康1126年-1127年4月),“二帝北狩“,即徽宗与钦宗俱被金人俘虏。靖康之耻,与茶无涉,罪在庙堂,罪在弊政也。

点茶后来沦为“龊茶”,确凿的说是我不曾料到的。南宋《梦粱录》载:“有一等街司衙兵百司人,以茶水点送门面铺席。乞觅钱物,谓之‘龊茶’”。是说彼时街司衙兵百司等人,挨门挨户,以点茶为名,表演茶百戏、水丹青之艺,强行索取钱物,污了点茶的名声。点茶法过分倚重技巧,夹杂了杂技杂耍的成分,走向异化,把喝茶变成“玩茶”。然而,无论怎样排解,我终是不愿看到这种“死乞白赖”的角色与点茶法扯上半毛钱的关系。

宋代以后,随着炒青替代蒸青,散茶替代饼茶,点茶法渐次式微,今失传久矣。幸有赵佶的《大观茶论》、蔡襄《茶录》、宋子安《东溪试茶录》、黄儒《品茶要录》等一批茶学著作,以及《宋徽宗赵佶文会图》、刘松年《茗园赌市图》、赵孟頫《斗茶图》等笔意精妙的传神画品和苏轼、陆游等咏茶诗文,点茶分茶之状宛然在目,让我们得以回望史上最牛、最博眼球的茶艺。

【原题:宋点,想说爱你不容易。摘自2016年第2期《吃茶去》杂志;作者:袁振生(山西阳泉)】