茶对于中国人来说,是深入骨髓的东西,是值得骄傲的东西。在中国,茶既是一种文化,也是一种生活必需品。

也许因为它随处可得,我们反而没有想到花时间去了解它。茶文化是深远的,真正了解是花功夫的事。但作为天天喝茶的我们,知晓一些基础小知识却是必要的,无论是作为购物的依据还是作为饭后的谈资,都是好的。

中国人喝了多少年的茶?

关于这个问题,争论挺大的。唐代陆羽的《茶经》里说源于神农时期。

常璩的《华阳国志·巴志》有关于蜀国进宫茶叶给周武王的记载。无论起源于何时,茶源于中国这件事基本是没有争议的。

总体来说,普通中国人开始喝茶大概从汉代开始,也是在这个时期,随着丝绸之路,中国茶叶开始走向世界。

在宋唐时期,喝茶变得非常流行,而到明清时期,家家户户都把喝茶当做日常了。

喝茶的方式在这段时间也有了很大的变化。唐代的时候为煎茶,宋代的时候为点茶,而之后人们就逐渐开始泡茶了。

为什么欧美人爱喝红茶?

在西方,红茶比绿茶的流行程度大很多。著名的英式下午茶里喝的也是红茶。

红茶源自于武夷山的正山小种,1610年由荷兰商人带往欧洲,并发展成了一个长期的贸易,那时候的红茶价格也因为西方人的喜欢水涨船高。

所以在欧洲最开始喝红茶的是荷兰人,不是英国人。

也许你会好奇为什么不出口绿茶而选红茶呢?

这主要是因为红茶是“全发酵茶”,性质比较稳定,适合长期运输,到了欧洲还能保有香气。

由于红茶十分受欢迎,后来被英国殖民过的斯里兰卡也开始种红茶了。印度的阿萨姆红茶则是1823年因为在当地发现了野生的茶树而发展起来的。

另外外国人管红茶叫“Black Tea”而不是“Red Tea”,因为外国人是根据干茶叶的颜色来命名的,而不是茶汤的颜色。

这篇是「多聊茶」的第贰佰捌拾陆篇常规文章

饮茶札记丨英德红茶

前言

前言

同学们,上午好,我是助教粒粒。

最近收上来的【饮茶日志】,质量越来越高了。

看来大伙儿听了直播课程之后,填日志的“功力”增加了不少呀。

(详细内容请戳这里 → 饮茶日志丨填写指南(转发并收藏))

在这一次收上来的作业中,不少同学都提到了“岭南金韵”这款茶。

岭南金韵,脱胎自小众红茶产区—英德。

今天的饮茶札记多杰老师就要和咱们聊聊这个茶区,以及这里所产的红茶。

一起来看看吧!

正文

正文

英州以茶闻名

中国绿茶,多是以小地名而命名。

例如,西湖龙井、洞庭碧螺春、太平猴魁等。

太平,起码还是一个县。

西湖和洞庭,仅仅是一处名胜罢了。

中国红茶,多是以大地名而命名。

例如、滇红、湖红、闽红等。

滇,是云南。

湖,是湖南。

闽,是福建。

都是以一省之力,成就一种红茶。

真正以红茶而闻名世界的县,中国只有两个。

一个是祁门,另一个是英德。

祁红,已经享有大名。

英红,却仍少有人知。

不妨,我就聊聊这款冷门的红茶吧。

多杰老师收藏.上世纪七十年代 “英德红茶”老茶罐

有一次上课,我拿出一包英红。

一个男生马上就说:老师,这是外销茶吧?

我一听很高兴能,看来这是课前预习了。

于是反问:同学,你怎么知道呢?

学生答:英红嘛,不就是畅销英国的红茶吗?

我哭笑不得,随口问另一个女生:你觉得他说的对吗?

女生答:肯定不对。

哪里不对?我追问。

女生答:我认为是英国产的红茶,所以叫英红嘛!

不得不承认,英红还真是没名气呀!

多杰老师收藏.上世纪七十年代 “英德红茶”出口宣传广告

其实这里因为盛产石英,古称为英州。

南宋年间,英州升级为英德府。

英德这个地名,至今已沿用了八百余年。

英德建府时,可还没有英国和德国呢。

没想到后来,英德红茶,成为外销主力军,真的畅销英、德。

冥冥之中,似有巧合。

英红闻名天下

新中国建立之后,大力发展红茶产业,出口创汇迫在眉睫。

当时福建的闽红、安徽的祁红、湖南的湖红、云南的滇红,已经都是红茶界的明星茶品。

广东省,却还没有真正的红茶产区。

于是在上世纪50年代中期,广东将“云南大叶种”引种至英德。

经过几年的努力,发展新式茶园200余公顷。

1959年,可称为“英红元年”。

这一年,首批英红问世,结果一炮而红。

中国农业科学院茶叶研究所正式函文中写道:

“茶叶品质具有外形色泽乌润细嫩,汤色红艳明亮,滋味醇厚甜润,具有祁红鲜甜回味,香气浓郁醇正,叶底鲜艳,较之滇红别具风格。”

祁红,是英红的前辈。

滇红,是英红的长辈。

既具有祁红鲜甜回味,又较之滇红别具风格。

英德红茶.干茶

英红,红茶界的晚辈,青出于蓝而胜于蓝。

怪不得,庄晚芳等编著《中国名茶》时,这样描述“英红”:

红茶新花,香飘万里。

1963年,英国女王喝到了英红,也是大加赞誉。

自己的茶科所,夸奖还有鼓励的成分。

外国的消费者,赞赏才有含金的价值。

上世纪六十年代的西方社会中,认为英红的品质堪比锡兰红茶。

正因如此,英德红茶逐步畅销世界五大洲,七十多个国家和地区。

广东第一茶城

在英德茶区鼎盛时,茶厂林立,茶园遍地。

在英东茶区,就有英德华侨茶厂、黄陂华侨茶厂,茶园面积达两万亩。

在英中茶区,则有英红华侨茶厂、红旗茶厂,茶园面积也达到了万亩。

至于英西、英南、英北,茶园面积合计则有三万余亩之多。

这些茶厂看似繁杂,实际可分为三大系统。

其一是农垦系统,其二是劳改系统。

除此之外,另一部分是华侨系统。

原来在1978年,东南亚、南亚地区发生了排华事件。

自缅甸、印尼等十数个国家被迫出走的华侨,被国家接回后都安置在英德。

所以,英德才会有那么多的华侨茶厂。

我在英德见过一位老的制茶师傅,便是当年从缅甸撤回的华侨。

自上世纪七十年代撤侨回国后,一直在英德的黄陂华侨茶厂工作。

他说,是祖国在关键时刻帮他们度过难关。

因此上,他们在茶厂工作总是格外卖力。

英红茶厂设立的目的很简单,就是出口创汇。

多杰老师收藏.英德茶场小火车票

因此,在那一代英德制茶人的心中,总有一种朴素而坚实的概念:

努力制茶,就是报国。

1964年,在时任中共中南局第一书记陶铸同志的指示下,在英德成立了“中南茶叶科学研究所”。

这便是如今广东省茶叶科学研究所的前身。

为了迎合国际市场的要求,英德还大力推广机械化制茶。

于是乎,小小的县城还成立了大型茶叶机械制造厂。

生产的各式揉捻机,不仅服务英德,还畅销全国。

至此,茶场、茶园、茶叶机械厂、茶叶研究所、茶叶中学一应俱全。

小小的英德,成为了名副其实的茶城。

外销转为内销

1989年之后,国际形势突变。

与其他红茶一样,英红的出口也受到了极大的阻碍。

亦或者说,几乎到了完全滞销的程度。

英德茶区,面临着自外销而转向内销的挑战。

万般无奈,英德曾尝试过“红改绿”。

但由于是云南大叶种的底子,所以制出的“英绿”味道苦涩,销售差强人意。

多杰老师收藏.上世纪七十年代 “广东茶叶手册”

由于自创立之初起,就是完全为了服务外销。

以至于“英红”,在国外的名气远远大于国内。

比起“祁红”、“滇红”,知道“英红”的人实在太少了。

以至于直到今日,提起“英红”还真有人以为是“英国红茶”呢。

昔日,英红是外销的明星茶。

如今,英红是内销的冷门茶。

时也!命也!运也!

想当年,英红享誉全球。

现而今,英红滞销市场。

多杰老师收藏.上世纪七十年代 “英德红茶”出口宣传广告

原因何在?

这一切,还要从国人与红茶的缘分讲起。

国人不饮红茶

民国的老茶叶罐上,总写着一句“本店出售红绿花茶”。

其实,这只是一句客气话。

各位爱茶人,您可别当真。

您要是真的以为,店里真的既有茉莉花茶又有绿茶还有红茶,那可就大错特错了。

花茶,是绝对的大宗产品。

绿茶,只算是花茶的陪衬。

红茶,则根本是虚张声势。

一般的店里,基本不会备货。

原因也十分简单,旧时国人还没有喝红茶的习惯。

多杰老师收藏.民国老茶罐

物流系统,愈加发达。

信息传播,愈加便捷,

现在哪位爱茶人家里,都是六大茶类俱全。

可在老年间,各地区大致都只喝特定品种的茶。

以至于,人们会形成一种刻板印象。

一种茶,对应着一种生活方式。

喝花茶,便是地道的京味生活。

喝绿茶,那是雅致的苏杭生活。

喝红茶,则是洋气的西式生活。

中国红茶,肇始于正山小种。

时至今日,“世界红茶鼻祖”的石刻还立于武夷山中。

但自红茶创立之日起,就完全是迎合外销的需求。

自清中期一直到新中国成立,闽红、祁红、湖红、滇红、英红一次次创下了出口奇迹。

直到上世纪八十年代末,红茶外销受阻后,才开始大规模转为内销。

中国人制红茶的历史,大致三百余年。

中国人饮红茶的历史,只有三十余年。

冲泡红茶技巧

在中国人尝试饮红茶的三十年间,最为畅销的是什么红茶?

既不是滇红,也不是祁红,更不是英红。

而是,金骏眉。

为何畅销?

因为金骏眉,是真正为中国人量身打造的创新型红茶。

紫砂盖碗,工夫泡法。

汤色金黄,口感清爽。

花香香浓,甜润顺滑。

金骏眉,其实是最迎合国人品饮习惯的红茶。

不得不说,金骏眉的“红茶中国化”尝试颇为成功。

以至于,金骏眉已经悄悄改变了教科书上对于红茶“浓、强、鲜”的定义。

其实“浓、强、鲜”,也都是口感中的褒义词。

可为什么,我们却经常泡不出一杯具备“浓、强、鲜”特征而且好喝的茶汤呢?

其实,是冲泡手法出了偏差。

要注意,“浓、强、鲜”是西方人所定的红茶标准。

可西方的茶文化,与我们的冲泡方式完全不同。

他们讲究,一次萃取,不再续杯。

因此上,如果还是150ml 投6g到8g茶叶,采用工夫泡法,其实泡茶难度加大了。

一不留神,甚至容易泡砸。

茶汤风味,大为变化。

浓,会变为酽。

强,会变为苦。

鲜,会变为涩。

那这杯茶,怎么还会好喝呢?

我们把话题,说回到英红。

英德红茶,是完完全全的外销茶基因。

从茶树品种的选择,到制茶风格的确立,都是以走俏西方市场为目的。

英德红茶.干茶

只是由外销时的红碎茶,变为了如今的直条型工夫红茶而已。

所以想泡出英红真正的风味,还是要在冲泡手法上溯本求源。

以我的经验,按照2g对应150ml对应的茶水比例,百度沸水,一次浸泡。

汤色红艳,香气彰显。

滋味醇厚,鲜爽甘甜。

英红的风格,才能显露无疑。

要真是150ml水,投上个6g英红干茶,可就麻烦了。

“秒进秒出”茶汤不够饱满。

可是稍一浸泡,又马上会苦涩不堪了。

六大茶类,可以说丰富多彩。

冲泡手法,切不能一成不变。

多杰老师收藏.上世纪七十年代 “英德红茶”老茶罐

没有一劳永逸的冲泡方法,可以应对绿、白、黄、青、红、黑各类茶。

育人,讲究因材施教。

泡茶,也要量身定制。

因材施教,是优秀的教育者。

量身定制,是合格的泡茶人。

编辑:粒粒

校对:齐航

设计:静平

杨多杰,“多聊茶”创始人,历史文献学硕士,主要研究方向为中国历代茶学文献及茶文化教学。“中华茶人联谊会”特约茶文化讲师,多家电视及广播节目撰稿人、顾问及常驻嘉宾

出版作品:《北京秘境》、《北京秘境2》、《北京深处-地铁沿线的75个尘封秘境》、《茶经新解》

曾在《世界博览》、《时尚旅游》、《精品购物指南》、《中国国家旅游》、《中华遗产》、《旅行家》、《社区》、《Timeout》等杂志撰写历史文化类专栏文章

微信公号:多聊茶

新浪微博:@杨多杰 @多聊茶

人 人 讲:【杨多杰的多聊茶】直播间

广播电台:北京文艺台FM87.6 《吃喝玩乐大搜索》周二嘉宾

本公众号所有文字、音频、视频及声明过的图片著作权均归作者所有

除已签约的机构和平台外,不接受其他任何形式的转载、改编、引用

文中部分图片来源自网

前些天在网上看到有人提问“中国茶叶十大品牌都有哪些”,然而底下有不少朋友却答非所问,可能是因为没有看清问题或者是把品牌等同于“名茶”,所以就有了“西湖龙井、洞庭碧螺春、太平猴魁”等回答。

其实我们常说的西湖龙井、福鼎白茶等茶并非是个人品牌,或者是属于某一家茶企品牌,而是区域公共品牌。那么什么叫区域公共品牌呢?它是指在一定地域范围内才能供符合条件的企业使用的品牌名称,只有符合条件的能使用这个品牌。

西湖龙井

01、有名无牌

以福鼎白茶为例,因为福鼎白茶是具有地域唯一性,且是原产地域保护产品,所以只有当你卖使用福鼎本地白茶茶树制作的茶,才可以用“福鼎白茶”这一个区域公用品牌。也就是说,你不能拿政和白茶来当“福鼎白茶”卖。

福鼎白茶是区域品牌,是名茶,不是某一家茶企的“品牌”。有人简单的把品牌认作商标,其实两者有很大不同。品牌的概念更广,它包括商标,还包括产品、售后服务、以及群众对某公司的整体评价和自己的企业文化等。

那么福鼎白茶都有哪些品牌?

比如有福建品品香茶业有限公司的“品品香”。而西湖龙井也是如此,西湖龙井有几个比较知名品牌,比如杭州茶厂有限公司的“西湖牌”、浙江省茶叶集团股份有限公司的“狮峰牌”、杭州西湖龙井茶叶有限公司的“贡牌”等。

以上品牌皆出是大企业,此外一些中小企业的品牌,叫法是五花八门,数目之多不可计数。西湖龙井只是绿茶中的一个品类,每一类绿茶可能都有很多不同叫法的品牌。尤其是近些年,人们对品牌越发重视,对商标有着极其狂热的追求,所以但凡有能力开公司或者注册商标,期待未来发展的,就会不遗余力造品牌。

人们重视品牌消费,努力嗅取商机,打造属于自己的品牌。老板想要做大做强的心情是可以理解的,然而打造品牌并非像注册商标那么简单,不是一朝一夕就能完成的,要久久之功。而且品牌是需要维护与宣传的,更需要靠实打实的本事,一步一个脚印去发展,去壮大。

福鼎白茶

02、茶业窘境

中国茶叶学会上海天泰茶叶科技董事长叶扬升说:我国茶商有七八万家,多数弱小,规模上亿的茶叶企业凤毛麟角。虽然听着刺耳但也不能否认事实。

绝大多数人只知各产地名茶(比如福鼎的福鼎白茶、杭州西湖龙井)、而不知具体的某个茶企的品牌名字。买茶前先看是否为原产地,然而再看品牌,很少直接看品牌买茶。也有可能是因为品牌名气不够大,不能从名字中看出茶企所卖何茶。

根据不完全统计,我国茶企大概有7万多家,然而9成以上的茶企,其产值不足500万元,没能出现一个品牌“独角兽”。像“天福茗茶”这样国内知名茶企,经过了二十多年的发展,在2017年的销售额也才16亿,不到整个市场的1%。

人民日报也曾发表过一篇文章《破除“千万家茶企不及一家立顿”窘境》,抛出一个深刻问题“千万家茶企不及一家立顿”,指出我国缺少知名品牌的事实。

这是一个怎样的事实?

在2008年,中国7万家茶企共实现茶叶总产值300亿元人民币,而联合利华立顿一家茶加工企业的年产值就将近200多亿元人民币。

我国饮茶文化灿烂,制茶饮茶历史厚重,甚至可以说,其他国家的茶树、加工工艺、饮茶方式等都是直接或间接从我国走出去的。茶叶是源于中国的,我们有太多骄人的成绩,这是不能否认的,但是如今面对“千万家茶企不及一家立顿”这样的窘境,可能一时间慌了神。

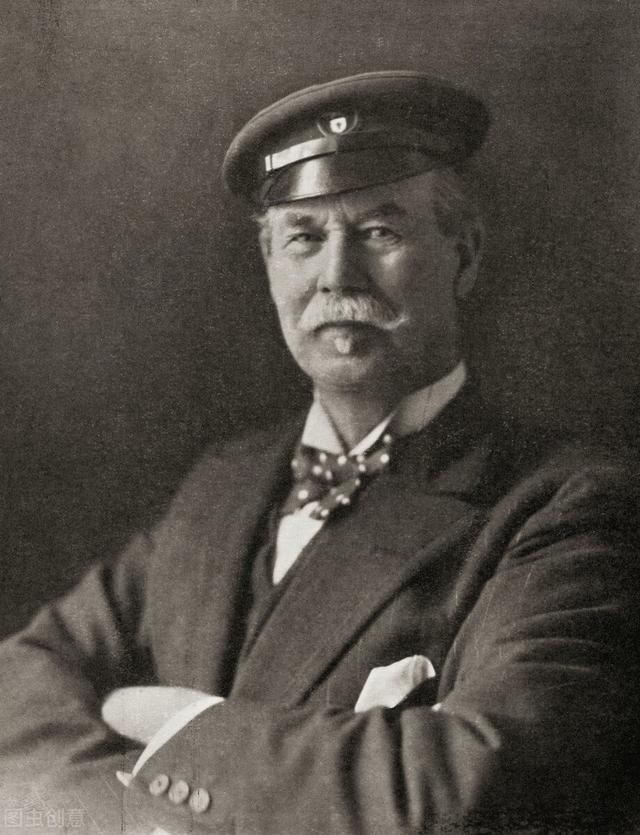

难道正应了那句话,外来和尚会念经?全球最大的茶叶品牌立顿的创始人就叫做汤姆斯·立顿,从他于1890年在英国创立立顿红茶到如今,这个品牌也有百多年历史。

03、立顿创业

汤姆斯·立顿家里没有茶园,一开始也不是做茶的。他出生在一个地道的穷苦人家,小时候过得穷但好在有远大理想,有一次他远游锡兰(斯里兰卡)且在当地发现了锡兰红茶。因为当时英国人喜欢喝红茶,而锡兰红茶又是当时英国上流社会的香饽饽,所以汤姆斯·立顿发现了商机,那就是做锡兰红茶生意。

汤姆斯·立顿是个实干的人,说做就做,回到英国后马上推出立顿红茶,并且想好了广告词“从茶园直接进入茶壶的好茶”。说句题外话,这句有些类似国内某二手车公司的广告词“没有中间商赚差价”。总之,汤姆斯·立顿是想要把当时英国市场的红茶价格给打下来,在自己赚到钱的同时也想让大众能喝上珍贵红茶。

汤姆斯·立顿是幸运的,他成功的,生意做得火热,后来他又把目光投向了世界各地。先是在美国建厂,后又在印度扎根,有条不紊打开远东市场。因为汤姆斯·立顿的出色表现,他在1898年被英国女王授予爵位,而立顿红茶也获得了“世界红茶之王”的美名。

04、东方市场

在1972年,立顿红茶被联合利华收购了。作为全球最著名的个人消费品集团,联合利华好比一艘巨轮,欲载着立顿进行一次更加强势的发展。也因此,在1992年,立顿正式进入中国市场。

可能当时立顿心里头也会嘀咕,自己能否在茶文化极其厚重的中国站稳迅速脚跟。但让立顿与我国茶行业吃惊的是,短短用了5年时间,销售额达到了300亿,而同年我国茶叶销售总额为230亿。

立顿用5年时间就在中国百家商城系列调查中获得茶包销售额第一、市场占有率第一的成绩。用现实发生的事情来证明“外来和尚会念经”,靠本事赢了中国7万茶企。

这是很难让人接受的事。

我国茶园面积占世界的60%,而且产量占世界的40%,将近1千个县从事茶叶的相关工作,用一片叶子来富裕一方百姓。众所周知,我国茶叶资源丰富,也是世界上唯一生产六大茶类的国家。我国茶叶市场广阔,不仅做茶的人多,同样也是全球最大的茶叶消费市场。

可是中国7万家茶企为何打不赢英国1家立顿?

要知道英国不产茶,却能将立顿做成全球最大茶叶品牌,无疑是不可思议的。但存在是有原因的,立顿的成功可以简单概括为“四化三心”。

一、规模化、标准化、工业化、全球化

立顿于1890年在英国推出立顿红茶后,又于1892年马不停蹄开始全球化进程,去美国建厂,还在印度开分店,有计划的规模化和全球化,尤其是后来立顿搭上联合利华的快车,如虎添翼,加速全球化的进程。联合利华有出色的营销经验,靠着联合利华的帮助,立顿把茶叶卖到全球110个国家和地区,而且立顿成为世界第三大非酒精饮料,仅次于可乐和百事。

把茶叶做成顶尖的消费品,而且要让每一件茶包保持该有的相同口感,这是非常难的。对于我国茶行业来讲,标准化是不可忽视的难题。暂且不说茶叶品种繁多,每一大类下有很多小品种,而且不同季节不同地区甚至不同的人采摘的茶叶在口感上表现也是不同的,标准化也是我国茶产业的主要难题。

规模化同样如此,我国茶企众多,可真正达到规模的茶企是凤毛麟角的,所以凭一家之力很难规模化。因为靠个人力量常举步维艰,所以很多生产茶叶的县开始力推区域公共品牌。只有把当地的名茶名气给搞上去,出名了,市场热闹了,那么才会带动当地经济,底下经营此茶的茶企或茶农就会获得不错收益。

搞区域公共品牌是因为我国名茶具有地域性特点,每一个地区的茶叶品种会不同。我们拿白茶来说,白茶可以分福建白茶和其他省份白茶,而福建白茶又分福鼎白茶、政和白茶等。福鼎白茶又可细分点头、白琳、太姥山等乡镇白茶。每个地区的白茶都有自己的特色,有不同之处。

如此不同,如何才能达到一个绝对的标准?若产品或商品没能达到标准化生产,同个产品,今天是这个味道,明天又是那个味道,没有标准化,如何能成全国乃至全球的品牌?

那么立顿是如何达到标准化的?

立顿为了能够长期保持茶叶高质量,着重于拼配工艺。因为不同生产的地域、气候条件、海拔高度以及土壤结构会让茶叶的风味变得不统一。即便是同一产地同一个人采的,做出来的口感很难一样。

所以立顿为了让产品能标准化,他请了世界各地经验丰富,熟悉茶艺科学的品茶专家和调茶师,把茶叶进行拼配,而拼配之后的茶叶会更有质量,做出来的口感不会突兀,能达到质量标准。

立顿在斯里兰卡开发茶园,培养优质茶树,在茶园福建建立许多工厂,以便用最快速度在采摘后2小时内处理鲜叶。当然,立顿还会从其他国家采购优质的茶叶。立顿还成立茶叶研究所,重视产品开发和研究。

除了拼配技术之外,立顿的包装技术同样是具有巅峰性的。袋装茶的饮用方式十分简单,一袋茶包,一杯茶,你不需要准备繁琐的茶具,不需要花精力去泡茶,也不需要处理茶渣。袋泡茶抓住了年轻人的心,符合现代生活的快速节奏,所以年轻人才会喜欢,立顿红茶成为白领阶层的心头好。

或许只有先达到标准化,才能很好进行规模化,乃至后来的工业化和全球化。话说回来,不管做什么,质量都要摆在第一位。质量关把控好,大事可成。

二、沟通之心、创新之心、进取之心

从立顿红茶的包装上就能看出来,立顿很用心宣传宗旨“光明,活力和自然美好的乐趣”,竭尽全力把自己的理念“从茶园直接进入茶壶的好茶”传播出去,不管是线上还是线下,不管是广告还是活动,总之都是想让品牌变得更响亮,让茶叶更好卖。

立顿重视消费者体验,喜欢与消费者建立沟通的桥梁,不停下沟通的步伐。从立顿自1992年进入中国市场开始,就一直有清醒的认知,要想让中国接受立顿,就要进行创新。有进取心的立顿很快发现了机会,立顿的市场就在于都市年轻人身上。

一开始立顿打感情牌,让自家品牌获得不错的口碑,做了很多免费送茶活动。等好感上来就推出很多新花样吸引年轻人目光,比如立顿奶茶。除了做好自己的主打红茶之外,立顿为了迎合市场,开发了立顿绿茶、立顿茉莉花茶等茶,可谓抓住了年轻人的喜好。

没有人能随随便便成功,这个世界总是在奖励有头脑有行动的人。立顿进入中国市场后并没有端着架子,而是努力了解市场,发现机遇,并且抓住机遇。立顿开发立顿绿茶、茉莉花茶来迎合年轻人,从中获得口碑。并且在定价上显得很公道,没有高昂的价格,让年轻人都能喝得起。

反观当时我国茶叶市场,好像缺少了交流之心。不少茶企过分重视茶文化,讲茶道和饮茶技艺,好像没有华丽茶具与昂贵茶叶就不叫喝茶。把茶捧得太高,结果断开了与群众交流的连接。

05、饮茶差异

我们可以把喝茶的人分几类,比如有初入、正式、职业、知名、著名。那么绝大部分人是在“初入”这一类中,或者我们可以称之为大众型。通常这一类型的人会觉得茶叶只不过是有点味道的开水罢了,不会太看重茶叶,更不想要过多了解茶文化和茶道。

对方没有了解茶道的需求,只想要喝一杯还算不错的“开水”,那么我们只要把“开水”做好就行,不需要把“开水”夸成“圣水”,让大众望而却步、望而生畏。如果面对职业或者知名类型的,那么我们再摆出茶道来就不要很突兀,但知名、著名类型的人是少数的,而做茶叶生意不能只靠一两个人生存。要让每个人都能喝到茶,体会茶的美妙,这是最重要的。

从古至今,茶叶并非只有一面,既可以高雅淡泊,又可以具有浓郁的人间烟火气息。在茶文化鼎盛时期的宋代,不仅宋徽宗爱喝茶,王公大臣爱斗茶、文人雅士好品茶,就算是老百姓也对茶也极为痴迷。

汴京城茶楼林立,茶楼不仅是喝茶的地方,还是听书的地方,一边喝茶一边听书,高官与文人也会出入茶肆。还有些茶坊会供茶客蹴球玩乐或观赏蹴球游戏,总之茶肆兴盛。汴京就算到了夜半三更时,街上还有摆摊的,有那提瓶卖茶的人。在茶的面前,上至皇帝、王公大臣,下至百姓,其实都只有一个平等身份,那就是饮茶人。

言归正传,我们能否“师夷长技以制夷”,学习“立顿”那套做法:先满世界买茶叶、然后拼配、弄个好听的品牌名、接着进行各类推广、去各地开公司卖茶。

这能否让我们快速“四化”?

我们如果还舍不得放下身段去学习,吃亏的还是自己。但学习并非要全盘照搬,毕竟两者有很多不同之处,比如东西方的饮茶观念上的差异,还有整体文化差异。

照搬不能让我们快速四化,而且就算我们有心照搬,恐怕也无法做到。

一、我们对饮茶的理解与西方不同

东方人把茶与饮料区别开来,而西方人喜欢在茶中加入牛奶或其他东西,把茶等同于其他饮料,比如可乐或者咖啡。这就是东西方文化差异的体现,因为我们认为茶是独一无二的存在,与饮料有些巨大区别。

我们不仅喝茶,还想要从茶中悟道。我们喜欢并习惯谈茶文化,谈茶道。茶是媒介,是自己与自然交流的依据。按古人的话来讲,就是达到天人合一的境界,陶冶情操。

茶不仅是饮料,它被赋予的意义十分重大。几千年下来皆如此。我们很“贪心”,不仅要享受到茶本身的美味,还想要从茶身上得到心理慰藉。

也因此,饮茶这件事越来越厚重起来。西方人可能无法理解,喝个茶而已,怎么讨论到哲学去了。总之,东西方饮茶文化的差异,让照搬变得不可能。

二、我们习惯于一山一味、一人一味、一季一味

我国茶叶种类不可计数,单单绿茶一类就有诸多划分,比如代表茶西湖龙井就有多个产区,每个产区又有些许不同。绿茶按工艺划分可分为4类,分为蒸青绿茶、炒青绿茶、烘青绿茶和晒青绿茶。比较知名的绿茶有洞庭碧螺春、六安瓜片、黄山毛峰、安吉白茶、庐山云雾茶等,都具有自己的个性和浓浓的地域特征,皆是当地名茶,发展本地经济的依靠之一。

如果只是简单粗暴的进行整合拼配,只叫同一个名字,只拥有一个口味,那这样就会失去了多元性和多样性,岂不是很可惜。茶叶品种多样性和地域性是我国实情,改变还需要从长计议,不能简单的统一口味,不能完全照搬。

三、我们的茶叶经营方式和理念可能太传统

我们目前的茶企体量都不是很大,企业规模很小,茶叶产量不大,而且制茶工艺和设备还需要加强,制茶效率需要得到提高。此外最重要的是要更新一下经营理念,或许做一些适当改变有利于未来发展。

我们一般去哪里买茶?一般是茶城或者是街边茶叶店,又或者直接去茶叶交易市场或原产地。当我们想要买茶的时候,往往会先想到一个地方,并非是一个品牌名字。因为我国茶叶“有名无牌”由来已久,没有出名的牌子自然就不会想到。

而当我们想要买手机的时候,我们往往会想到苹果或华为。当我们想要买鞋子的时候,我们可能会想到耐克和阿迪达斯。这就是品牌的力量,让你第一时间想到它。越是出名的品牌,你就越放心,即使你暂时不了解新产品,但你可能会天然觉得,这新品应该不错。

茶叶被茶农采摘下来后会被拿到茶叶交易市场卖,然后工厂收茶青加工,加工成毛茶或成品茶被茶商收购,接着被运到各地茶城、茶叶店售卖。而茶叶的价格也是随着这一层层的增加而增加,毕竟要运输费、保存费、调集费、水电房租费等,中间商多了,价格必然要上去。

要想做出改变,那么这条制茶产业链就要做出适当的改变,改变不合格的地方。但是如何改变却又是一大难题。并且传统的卖茶理念也要适当调整,卖茶可以简单点,不要高谈阔论茶文化。没有说一定得穿茶艺服装,脸上留着胡子,手上挂着珠子,一副高逼格的样子,因为把自己搞得太神秘的话,就容易与年轻人产生代沟。年轻人的市场是广阔的,想要让茶行业焕发光彩,很有必要取得怕繁琐的年轻人的支持。

四、茶企生产能力还不够强大

茶业是农业的重要组成部分,而我们是农业大国,但很可惜,暂时还不是农业强国。所谓的农业强国,主要体现在农产品产量高、经济效益高、农业现代化程度高、科技水平高等。而我们的制茶产茶能力还不够强大,技术还需要提高。

不管是工艺还是设备,又或者是制茶、销售茶叶等方面的人才,我们还要去进步、发展。俗话说得好,科技是第一生产力。当制茶有了先进的技术与设备,那么必然提高生产率,增加产量。茶企赚钱了,那么会加大支出,采购大量茶青。这是有利于茶叶市场繁荣的循环,茶农也会获得不错收益。

五、老百姓的购买力还不足

我国是发展中国家,2019年我国GDP为99.0865万亿元,排在世界第二,人均GDP也突破1万美元,可喜可贺。但大致相当于世界平均水平的90%,我们在逐渐缩小差距,但还处在发展中国家的行列中,还要努力发展。

从人均水平上来看,我们无法消费太高端的茶叶,那些动辄几千几万或几十万一斤的茶叶,大部分人是无法承受的。低收入是影响购茶能力的,普通家庭不会考虑花一大笔钱在饮茶上,最多买些便宜的茶喝喝。

因此茶企很有必要在价格上多思量,茶叶整体价格太高就可能会失去了群众基础,反而不美。当然,老百姓要努力赚钱,增加收入是关键。收入增加了,茶叶销售量也会增加,有利于茶叶市场的良性发展。

总结

“千万家茶企不及一家立顿”的窘境虽然让人很不舒服,但我们不能对自己太失望,要自勉。打造品牌的事情是需要久久之功,并非一朝一夕就能完成的事。我们要谨记,打造好品牌是需要靠产品质量和过人口碑,是一点一滴累积的。

我们不能照搬立顿的成功之路,因为我国茶行业“只知名茶不知品牌”的实情就说明了照搬是没有意义的。我们现如今茶行业标准化、规模化能力不足,茶园产量低、茶企规模小、效率低、设备落后等问题一时间也无法快速改变,就算想照搬也心有余而力不足,所以还得慢慢来,心急吃不了热豆腐。

立顿身上也有很多可取之处、借鉴的地方。有专家建议,可以通过整合区域资源,优化品种结构,延长产业链。稳定产业规模,用创新管理模式运作,实现规模化、集约化、标准化经营管理。

要跳出传统经营茶叶的视角,把茶叶当作热门商品去经营,真正的站在商业角度去运营,更要放下高高在上的身段,多与年轻人交流。

抓住年轻人,就抓住了机遇与未来,因为这个世界的未来永远属于好像早晨八、九点钟的太阳。

来源于:网易自媒体,作者:当代广播站