程良斌,高级农艺师,享受政府特殊津贴专家,陕西省茶叶流通协会专家委员会委员,安康市茶业协会名誉会长。主要著作:《中国安康富硒茶》、《一心为了人民健康——我认识的于若木》、《紫阳茶业志》、《安康地区茶业志》、《陕西省农牧志·茶叶》、《硒都曙光》、《中国名茶志·陕西卷》、《紫阳富硒茶文集》、《陕西茶产业》、《紫阳富硒茶研究与开发》等。

一、汉阴富硒茶

汉阴县是一个古老的郡县,古代不仅是巴人活动的地方,还一度是巴国首都所在地。《新唐书》有“金州汉阴郡土贡麸金、茶牙”的记载,紫阳立县前的大片茶区均归汉阴管辖。境内有凤凰山国家级森林公园、观音河国家湿地公园和陕西生态博物馆——凤堰古梯田等景区,有得天独厚的生态旅游资源。环境优美,生态宜茶,现有茶园5.64万亩,茶叶产量1209吨,产值2.52亿元。

汉阴是农业部茶叶质量监督检验中心公布的无公害富硒茶叶基地。34.2%的土壤硒含量达到中硒水平,含量平均为0.49毫克/千克,有发展富硒茶的先天条件。全县有36个茶叶生产企业,市级现代农业茶叶园区8个,县级12个。市级茶叶龙头企业2个。有全国30座最美茶园1处,陕西省标准化示范茶园2处。开发有天宝贡茗、凤堰银针、金凤茗芽、龙寨茗芽、太行老树茶等名茶,产品获得中、省、市各类奖项20多个。其中,天宝贡茗多次获得省市金奖、特等奖;嘉木仙茗获得中茶杯一等奖;龙寨茗芽自2017年连续3年获得安康绿茶“茶王”称号,连续2年获得陕西省西部茶叶博览会金奖。

天宝贡茗仿龙井茶工艺,外形扁直匀整,色泽嫩绿显毫,汤色明亮,香气清幽高长,滋味清爽鲜醇,叶底肥嫩完整。中国农业科学院茶叶研究所所长程启坤研究员题词:“天宝贡茗品质优,陕南名茶添新秀”。农业部茶叶质量监督检验中心主任沈培和题词:“天宝贡茗,茶中佳品。”

汉阴县茶叶生产企业2007通过国家食品质量安全体系(QS)认证,正在积极申报有机农产品认证。

二、石泉六台山茶

石泉县是世界上唯一鎏金蚕出土之地,是我国古老的蚕茶产地。陕西六台山实业有限责任公司,是石泉县茶产业唯一省、市级林业龙头企业。2009年注册,拥有固定资产1700余万元,从2011年开始在曾溪镇、后柳镇及城关镇发展标准茶园1218亩,建设3个生态茶园示范基地,茶园近5000亩,打造了“六台云峰绿茶”“鬼谷茗茶”2个品牌。2013 年红、绿茶生产线获国家食品安全QS认证和产品无公害认证,2015年红、绿茶生经营通过了ISO9001:2008认证。2015年组建了泉茗茶叶专业合作社,统一打造泉茗一品品牌,对外营销。采取合作社+茶企+农户的运营模式,带领300多户1000多人,走上精准帮扶的共同发展之路。

公司有富硒农、土特产研发中心、农民技术培训中心、茶文化及旅游休闲接待中心,三和电子商务网上平台,后柳水乡古镇、县城古街、西安3个茶艺馆和茶叶产品体验展示店。六台云峰系列绿茶和鬼谷茗茶、淇淇红茶荣获2014/2015中国·西安国际茶叶博览会金、银奖,公司研发的鬼谷红茶系列荣获2015年安康富硒产品特等奖,富硒茶系列产品经各大中城市线下体验实体店和电商运营平台销往全国各大中城市。

三、白河歌风春燕茶

秦楚边城白河盛产歌风茶。据群众介绍,歌风茶是从皖西传入的黄茶技术。祖传的歌风黄茶失传。后来开发了名优绿茶歌风春燕茶。

2006年歌风春燕茶厂建立,2010年改建为白河县歌风春燕茶业有限公司,生产生态有机茶。并依托歌风省级现代农业园区优势,延伸茶叶产业链,用歌风楼、黑龙观、金花娘娘等传说,开发小产区茶,开展美丽乡村观光体验游。公司注册“歌风春燕”商标,有生态茶园3508亩,有机茶园400亩,百吨清洁自动化茶叶生产线1条,2017通ISO9001质量管理体系认证。

2011年,歌风春燕茶在第九届中茶杯全国名优茶评比中荣获优质奖;2012 年被评为中国著名品牌;2013 年,在第十届中茶杯全国名优茶评比中荣获特等奖;2014年,在第八届中国西安国际茶业博览会名优茶评比中荣获金奖;2015年,在第二届亚太茶茗大奖中获银奖;2016年,歌风茶叶园区被陕西省人民政府命名为陕西省现代农业园区,陕西省林业产业龙头企业、陕西省十佳茶企,歌风春燕茶在陕西优质茶叶评选中获金奖;2018年,安康市人民政府授予安康市特色品牌产品称号,陕西省质量强省工作推进委员会认定其为陕西省名牌产品,公司园区被陕西省茶叶协会认定为十佳观光茶园;2019年,白河县质量发展委员会授予其商标品牌奖。

四、镇坪高山茶

镇坪欣陕农业科技有限公司成立于2010年,是一家现代绿色农业企业,专营高山富硒茶和高山富硒绿色食品,在从事种植、生产、加工和科研开发的同时,兼营旅游观光和茶园民宿,带领当地农民脱贫致富。

镇坪,素有巴山药乡、天然氧吧、养生天堂的美誉,是近年来调查认定的长寿之乡。这里有得天独厚的地域、土壤、气候环境优势,润生出品质上乘、馨香馥郁、鲜爽醇厚的优质茶叶。2013年5月6日,欣陕公司的小石绿茶、红茶通过 ISO9001:2008质量体系认证。11月28日,成立了由15家会员组成的高山富硒茶产业联盟,石海君当选为会长,高进当选为秘书长。

公司拥有办公综合体3000平方米,2018年生产成品茶叶20余吨。公司创建的欣陕现代农业园区,项目总投资1.5亿元,现已完成投资7000多万元。现有林地和耕地7300余亩,已建成高山生态标准化茶园示范基地2000多亩。

2016年,小石茶获第二届陕西安康生态富硒产品(富硒茶)博览会安康富硒茶大赛绿茶茶王;2017年,获第三届安康生态富硒产品(富硒茶)博览会安康富硒茶大赛红茶茶王;2017年,小石高山红茶荣获第十二届中茶杯全国名优茶评比一等奖;2018年,陕西省茶叶协会授予小石茶十佳茶企业称号。

五、旬阳茶

旬阳县是一个销茶大县,旬阳人务茶积极性也很高,20世纪70年代茶叶大发展时期,建了不少新茶园,但也出现了因选地不当,种在碱土上而死亡的情况。而红军乡麻坪镇丝铺村五龙山上,却留下了丝铺人开山兴建的千亩茶园,当时建厂制作的手工绿茶,曾销售至西安一带。

五龙山地处秦岭南麓,因其山势形如5条巨龙蜿蜒盘旋汇聚于此而得名。年平均气温16℃,气候多变,昼夜温差大,孕育了五龙山茶具有花香、豆香、栗香且滋味浓厚的独特品质。

五龙山茶的前身是丝铺村茶厂。2014年,更名为五龙山茶业,已垦复改造老茶园130余亩。6年来投资800余万元扩种陕茶1号180多亩,在加强茶山管理基础上,兴建厂房,配备加工设备,研发了五龙山茶。2018年已生产出五龙高山绿茶、红茶2000千克。红茶、绿茶外形,汤色,口感,香型都已经达到名优茶水平,并在全国茶博会上亮相,得到了广泛关注。

来源:陕茶网

如涉及版权问题请联系删除

“今年的春茶结束后,你要抓紧剪枝,剪完以后枝条越长,明年发的芽头就越多、芽头就越壮,这样茶叶才能有好的品相……”在汉阴县三元村茶园内,县茶叶专家吴大春一边查看茶叶种植情况,一边对茶厂负责人提出茶园修剪的建议。

现年59岁的党员吴大春,已经从事全县茶叶技术推广与研发40多年。春去秋来,寒来暑往,无论时代发生怎样的变迁,吴大春的身影始终如一地出现在汉阴大大小小的茶园里,怀着一份绵长的“茶情”、一个执着的“茶梦”、一颗朴素的“茶心”,耕耘出一片茶香满怀的不凡人生。

结缘茶叶40载,“茶情”绵长

1979年,15岁的吴大春考入安康农业学校茶叶专业,毕业后分配到汉阴县林业局,从事茶产业技术推广。那时汉阴茶制作技术十分落后,采用的是脚踩手揉太阳晒的传统茶叶加工方式,靠天吃饭,不施肥、不修剪、不管理,茶园管理很差、效益不高。

看到这一情况,吴大春决心要把学校学到的茶叶方面技术知识,在全县进行推广。1985年,在吴大春奔走下,汉阴县举办了首期乡镇干部培训班,让乡镇副乡长、农业站干部了解茶叶技术。随后两年时间,陆续又办了40余期,从这时开始,现代化茶叶种植、加工技术开始在汉阴群众百姓间传播开来,炒青、烘青、毛尖等产业品类开始在汉阴出现。

除了要对干部进行培训,让他们作为主力去引导茶农采用现代化茶叶技术生产劳作,对于茶叶种植大户,吴大春也作为重点来抓。从县城到漩涡镇、汉阳镇,隔着海拔1500米的凤凰山脉,山势逶迤高耸,隔绝南北云海,但即使山高路远,也阻拦不了吴大春推广茶叶技术的脚步。吴大春回忆说:“那时穷,去哪都是靠走路,到漩涡去的话,早上6点开始走,走快点6个小时能到镇上。”

在参加工作后的40年里,吴大春共参与举办各类茶叶技术培训班80余期,培训500余场次。正是靠着日复一日、年复一年的坚持,汉阴茶叶技术得到跨越式提升,茶业种植面积也逐年递增,截至2022年底,全县茶叶种植面积超8万亩,建设市级茶叶园区12个,县级茶叶园区15个,茶叶专业合作社53个,建设市级茶叶龙头企业2个,县级茶叶龙头企业6个。一座座曾经的穷山沟,如今业已变成茶香四溢的“金土地”,带动了数万茶农就业增收。

半生执着追求,“茶梦”不渝

早年间,全国各地开始挖掘历史名茶。为了让家乡的好茶能够打响品牌,当时县上领导找到吴大春,让他着手,研究申报汉阴名茶品牌。这件事,恰好正好是吴大春多年的心病。

当时,整个安康只有2个茶品牌,一个是紫阳的毛尖、一个是平利的八仙云雾。尽管气候、环境、温度、降雨等方面汉阴和紫阳、平利几乎没有区别,但因为缺乏品牌影响力,同样品相的毛尖、炒青,汉阴茶和两个兄弟县茶叶市场价格差距近10倍,培育开发出一款有影响力的茶品牌,以此提高汉阴茶市场价值,提高茶农收入,一直是吴大春心中的梦想。

接到任务后,吴大春将目光投向了当时汉阴三个规模大的茶厂——漩涡杜家垭、堰坪,平梁的太行山三个产茶区。带着团队,吴大春在几个茶厂扎了下来,白天采茶,晚上制茶,为了抢抓研发期,每个茶厂至少都要住半个多月,饿了就啃红薯洋芋、困了就在制茶的房子里铺盖一铺席地而睡。而在研发茶品的同时,还需要挖掘汉阴茶叶的历史故事,这对于吴大春来说,又是一个挑战。

吴大春托朋友找来了县志、茶叶典籍等数十本资料,最终从陆羽的《茶经》和李肇的《新唐书·地理志》中找到了汉阴茶的记载:“茶芽产于金州汉阴郡。属上品”。而在另一些典籍里,吴大春了解到一些趣闻——据传在天宝年间,汉阴郡守带凤凰山间由少女采摘、茶农瓦片烘烤、中指揉搓制作出的“茶芽”,用快马在清明前送达长安献给宫廷,宫廷将送达的贡茶,于清明之日先荐宗庙,然后分赐近臣,并以茶开宴赏赐,成为皇室喜爱的珍品。读到这些文字,吴大春如获至宝,由此展开浪漫的想象,挥笔命名这款新研发出的茶叶品牌——“天宝贡茗”。最终,这款经过吴大春团队一年多时间的研发茶叶,顺利通过中国农科院茶叶研究所专家评审,被确定为国家级名茶,结束了汉阴无名茶的历史,成为汉阴县自建国以来获得的第一个国家级名牌产品,获得了陕西省科技成果、安康地区“科技进步三等奖”。

获奖以后,吴大春并未停下逐梦的脚步,2000年,吴大春引进无性系茶树品种6个,在漩涡、城关试验栽培并获得成功,为安康市茶叶高产、稳产,为全市大面积发展无性系茶园,实现品种良种化提供了技术支撑;2007年,他作为榆林市政府茶叶专家顾问,在当地开发苦菜茶,形成了系统的加工技术理论和工艺,填补了该项目国内生产技术空白,获得了国家科技发明专利;他笔耕不辍,多篇论文在中、省、市专业期刊上发表,毫无保留地向社会大众分享自己的研究成果,技术惠及多个省市,提高了茶叶产业经济效益和社会效益。

白发悄然满头,茶心依旧

汉阳镇双坪村,距离汉阴县城99公里,这是汉阴最偏远的村之一,但吴大春并没有遗漏这个地方,在春茶开采后,59岁的他仍然像往年一样,在这里住了下来,手把手教新到茶厂的工人制茶。

“茶和动物一样,都是有灵性的,你将茶作为一个活物去看待,就可以感受到它独特的美,你的心和它的心就可以连在一起。”手捧刚采摘出来的茶叶,吴大春深情地说道。对于吴大春而言,爱茶,毋庸置疑;但他爱的,不仅仅是茶,更是茶的背后,面朝黄土背朝天的农民群众。

他提起这么一个故事:84年的时候,他下村到杜家垭,给一个茶农指导技术。为了感谢吴大春,主人家特地给他蒸了一个鸡蛋,放在红薯上面。但等到端饭上桌的时候,鸡蛋却不见了,原来是家里小孩好久没尝过蛋味,忍不住偷偷给吃了;主人家作势要打孩子,被吴大春拦住。这件事虽小,听起来波澜不惊,但却深深打动了吴大春:“这枚鸡蛋,一定是主人家中最宝贵的食物了,他连给自己孩子都舍不得,却给了我,对这些朴素热情的农民,我们怎么能不尽心尽力把他们的事办好?”

光阴轮转,物是人非,曾经懵懂的小伙,如今也是两鬓斑白,步入花甲;回望过去岁月,很多事已然忘却,但这枚没吃到嘴的鸡蛋,却成了吴大春铭刻在心头的故事,时刻提醒着吴大春应该以怎样的态度去对待工作、对待群众。

择一事,终一生,这是党员吴大春的浪漫与执着。四十多年的岁月里,吴大春用脚步丈量汉阴沟沟坎坎、悬崖峭壁,用对茶叶的热爱、对人民的深情,谱写出一段不朽的华章。

来源:陕茶网

如涉及版权问题请联系删除

程良斌,高级农艺师,享受政府特殊津贴专家,陕西省茶叶流通协会专家委员会委员,安康市茶业协会名誉会长。主要著作:《中国安康富硒茶》、《一心为了人民健康——我认识的于若木》、《紫阳茶业志》、《安康地区茶业志》、《陕西省农牧志·茶叶》、《硒都曙光》、《中国名茶志·陕西卷》、《紫阳富硒茶文集》、《陕西茶产业》、《紫阳富硒茶研究与开发》等。

安康是我国最早园栽茶树、最早生产贡茶的地方。据《神农本草》介绍,炎帝神农氏尝百草,日遇七十二毒,得荼而解之。安康位于秦岭以南,古时因地处华山之阳,亦称华阳,是神农尝百草最近便的地方。茶马贸易、征课纳税时代,安康有着十分重要的历史地位。

安康这个古老茶区焕发青春,探究其历史,可以分为八个时期。

六、名茶、富硒茶开发时期

(一)总结经验,强化基础建设

1984年,国家把茶叶从长期统购统销的二类产品下放为三类产品,茶叶面临激烈的市场竞争。由于原有茶类花色单一,粗制滥造,市场萎缩,茶叶积压滞销,安康茶经济效益低。安康各级党政、业务部门认真总结经验教训,从1985年开始,确立了稳定面积、主攻单产、提高质量、增加效益的茶叶生产发展方针。

为了促进乡村茶场的生产发展,普遍实行灵活多样的联产承包责任制,如场长承包、能人领包、招标承包、租赁承包等。

切实加强茶园基础建设。在大力开展低产茶园改造工作的同时,在适生区、基地乡发展了一批高标准的密植速生茶园和常规高产茶园。截至1990年,全区70个基地乡,年产茶均在0.5万千克以上,其中,10万千克以上的乡2个,5万~10万千克的乡9个,2.5万~5万千克的乡22个。平利县发展密植速生茶园7400亩,已有5435.8投产,平均亩40千克,从而增强了茶叶生产后劲。

(二)开发名茶,提高效益

紫阳、平利、岚皋、汉滨、汉阴等县先后开发了紫阳毛尖系列、女娲名茶列、龙安碧璇、安康银峰、瀛湖仙茗、歌风春燕、天宝贡茗等名茶,不仅促进了全区茶叶品质的提高,也大大提高了茶叶生产的经济效益。1990年12月,地区四级书记会议上,提出了蚕、茶、烟、果四大重点项目,茶叶成了振兴全区经济发展的重点之一。

(三)富硒茶开发成效显著

1973年,联合国卫生组织宣布:硒是人体生命必需的微量元素。1980年陕西省农科院畜牧兽医研究所等单位在紫阳双安乡发现了我国第二个高硒区。1984年5月,第三届“硒在医学和生物学中的作用”国际讨论会在我国北京召开,由于我国科学家的出色工作,中国医学科学院克山病医学小分队和西安医学院克山病研究室获得了无机化学家协会颁布的“施瓦茨奖”。紫阳富硒茶的开发研究就是在上述研究基础上,经陕西省科委、陕西省农村科技进步协调领导小组、安康地区科委立项开展起来的。自1987年以来,此项研究工作在中国人民解放军第四军医大学、中国预防医学科学院营养与食品卫生研究所、商业部杭州茶叶加工研究所、中国农科院茶叶研究所等科研单位的大力协助下,取得了突破性的进展,并顺利通过了科学鉴定,引起了营养学家于若木等专家、学者的高度重视,新闻媒体广为宣传,带来了很好的社会效益。

1989年9月6日,陕西省科委组织的茶学、营养学、医学专家鉴定委员会,审议了陕西省紫阳县富硒茶开发研究课题组完成的《紫阳富硒茶品质、含硒水平及保健作用研究报告》,以中国营养学会名誉理事长沈治平教授为代表的13位专家一致认为:“该项研究设计合理、技术路线正确、检测手段先进、数据可靠、资料翔实。多学科研究结果综合分析报告具有很强的说服力,对生产、消费具有重要的指导作用,是一项学性、实用性很强的的应用基础研究成果。紫阳富硒茶是具有广阔前景的保健品,特别对人体补硒有益,并具有一定的防癌、抗癌、抗衰老作用,为国内首次通过审定的富硒茶,其研究成果为国内领先水平,本研究具有显著的经济效益、社会效益,为国内富硒茶开发研究开创了先例”。

紫阳富硒茶通过科学鉴定后,陈云的夫人、营养学家、中国微量元素与健康学会理事长、中国营养学会名誉理事长、中国老区建设委员会名誉会长、《中国营养丛书》主编于若木,如发现了新大陆一样,立即打点行装,兴致勃勃地于1989年9月下旬带领考察组到陕西考察。9月28日,于老接见了汇报组全体成员,并语重心长地说:“从市场需要看,要开发富硒的食品、饮料、玉米笋、甜玉米……”她滔滔不绝地谈了很多设想,并题了词:“开发富硒紫阳茶为全国人民健康服务是紫阳县义不容辞的责任,已巳仲秋,于若木”。清秀工整的34字条幅,是富硒茶鉴定会刚开过24天,于老对全国人民健康的关心和对34万紫阳人民的期望。

1989年9月下旬,程良斌等向于若木汇报紫阳富硒茶研究课题进展情况。

1990年4月14日,于老又亲临紫阳考察,并出席安康地区首届紫阳富硒茶饮茶节,发表了热情洋溢的讲话。她说:我这次到安康地区紫阳县,是慕名而来的。因为紫阳是国内少有的富硒地带,我们不但对茶感兴趣,对其他作物,包括粮食、水果、蔬菜以及畜产品也感兴趣。如何有地开发这一地区,为贫硒地区和全国人民健康服务的确是一个值得重视的问题……虽然对贫硒地区补硒的方法有很多种途径,但食物贵在天然。了解自然,运用自然规律为人类健康服务是科技工作者的责任,也是各级父母官的责任。她品尝了历史名茶紫阳毛尖后,挥笔题词:“紫阳茶富硒抗癌,色香味俱佳,系茶中珍品。”于老回北京后,立即积极策划,与多方联络,于当年7月3日在人民大会党召开了“紫阳富硒茶、绞股蓝总甙片专家评议会。”带着大巴山的清新元气,浸润着汉水甘醇,吸纳了富硒土壤精华的紫阳富硒茶,从地处穷乡僻壤的紫阳,进入了庄严神圣的人民大会堂,接受了习仲勋、杨成武等老一辈领导同志和来自全国的250余位专家学者的品尝与评论。于老亲自到会,亲笔撰稿,并作了长篇发言。她在肯定了紫阳茶叶的保健作用、硒的保健功能后,概括地指出:“紫阳茶不仅硒元素含量高,而且决定茶叶品质、风味、香气的氨基酸、咖啡碱、茶多酚也高。”“茶叶这一天然保健饮料是国际上90年代研究的重大课题,微量元素硒,作为人体必需的微量元素,是各国学术界大力研究抗癌防衰老机制的热点,紫阳富硒茶二者兼而有之,格外引人注目是不言而喻的。”她又一次重申:“开发紫阳富硒茶为全国人民的健康服务,特别是为贫硒地带及老年人服务,也是一个重要的课题。”

1990年7月,紫阳县富硒茶、绞股蓝总甙片专家评议会

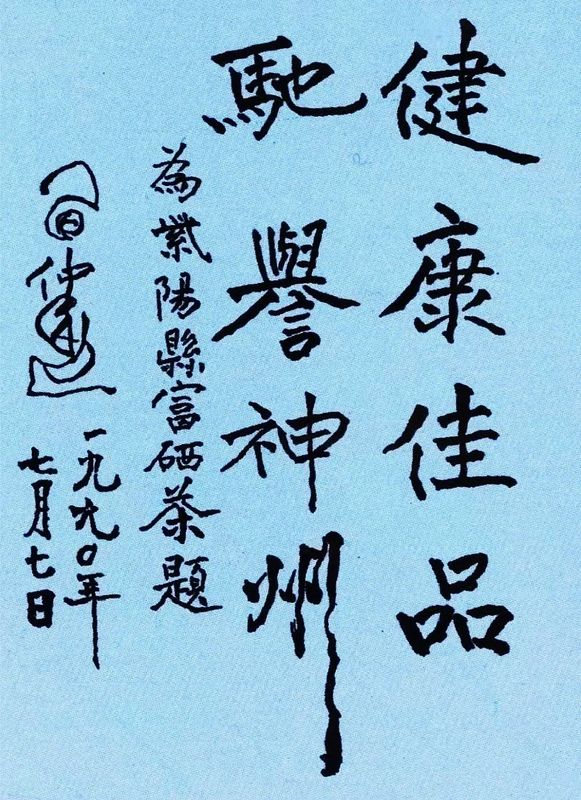

会上,习仲勋副委员长为紫阳茶题词:“健康佳品,驰誉神州”。亚太地区营养学会执行主席沈治平教授做题为“开发紫阳富硒茶,必将对人类健康做出贡献”的发言。农业部农业司原司长高麟溢发言呼吁:“把天然富硒紫阳茶作为特种茶加以开发,并列为我国富硒茶重点生产基地和优质茶生产基地,从政策上、资金上、技术上给予重点照顾,进行全面开发,为人类健康做出更大的贡献。”于若木发言指出:“紫阳茶富硒,应重新评价,赋予新的价值"。为了开发紫阳,她亲自邀集专家、企业家、咨询机构开会,组织专家到紫阳考察采集标本,分析论证,开发硒保健品,但因关贸协定谈判受挫及其他原因,计划尚未落实。

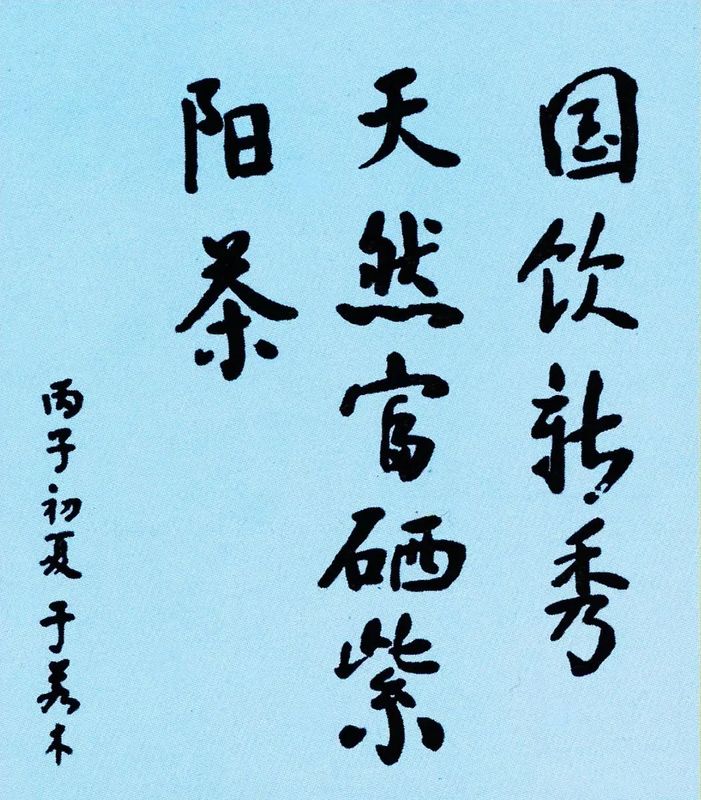

1996年5月9日,于若木促成并出席了在新华社新闻大厦召开的北京紫阳富硒茶暨富硒食品宣传推广会。会上,她深入浅出地介绍了硒与茶的保健作用后指出:“紫阳是我国少有的富硒地带……开发富硒产品,将为缺硒人群做出应有的贡献,提高他们的健康水平,从而提高他们的生命。”会议间隙,她又一次为紫阳茶题词:“国饮新秀,天然富硒紫阳茶”。

紫阳富硒茶自鉴定以来,各大电视台、广播电台等40多家新闻媒体高度关注,广泛深入地进行了宣传。1989年9月7日,《中国新闻》以《中国茶叶添新种,紫阳富茶可抗癌》为题发表了中新社的电讯稿。9月10日,《健康报》发了《陕西富硒茶为理想补硒饮料》的专题报道。《经济日报》9月11日以《专家建议开发陕西富硒茶》为题,推广饮用富硒茶。《光明日报》9月18日报道《陕西成功开发天然富硒茶》。1990年的饮茶节盛况,新闻界做了广泛的宣传报道,从而带来了极好的经济效益与社会效益:当年产销两旺,外来茶商提着现金到紫阳排队买茶,当年产值上升到2000多万元,年利税250万元,出现了前所未有的大好局面。

来源:陕茶网

如涉及版权问题请联系删除