不知道茶友们喝茶时有没有这种体验:有的茶喝了之后舌面上、甚至口腔里会明显产生一层滑滑的东西,就像一层黏膜覆盖在上面的感觉。

这种现象,有一个比较正式的说法叫“覆膜感”。喝茶为什么会产生覆膜感呢?为什么有的老白茶覆膜感明显,而有的老白茶则没那么明显呢?

感官体验告诉我们,这种覆膜感总是在喝茶生津之后才产生,而且呈现出生津越强烈,覆膜感就越明显的特点。

生津自然是一种比较文雅的说法,通俗点说就是口腔分泌唾液。唾液中含有大量的唾液黏蛋白(大家可以上网查查这方面的介绍),可以覆盖在全部口腔黏膜的表面,其中的一个生理作用就是润滑口腔。

所以我们可以说,覆膜感越明显,意味着唾液分泌越多,即喝的茶生津迅猛强烈。这样的茶,在我们评判的语境里,属于一款好茶。

再深入探讨一下:什么样的茶才能产生明显的覆膜感呢?也就是什么样的茶才能促使生津迅猛强烈呢?

这就回到茶的内含物质上了。水解类单宁就是茶叶的内含物质之一。

单宁的生理功能是其与生物体内的蛋白质、多糖和核酸等作用的最终体现,而这些作用又取决于其分子结构。单宁由多元酚衍生物组成,化学结构中含有数个酚羟基的苯核。按化学结构可分为水解单宁、缩合单宁和混合类单宁。

水解单宁指酚酸或其衍生物与葡萄糖或多元醇主要通过酯键形成的多酚,在稀酸、稀碱和微生物作用下可水解成棓酸(没食子酸)、双棓酸(双没食子酸)及鞣花酸等化合物,茶叶所含多为水解单宁。

在传统医药上,单宁内服可治胃肠道出血和止痢,外用局部止血和创面保护,防止感染发炎。近年的研究表明,除了用来抑菌疗伤以外,单宁对生物体还有多种重要功能,从而为单宁的利用揭开了新的一页。

1抑菌和抗病毒

单宁能凝固微生物体内的原生质及作用于多种酶,故对多种病菌如霍乱菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等有明显抑制作用。

2抗过敏

食物中某些未消化小分子(源于蛋白质)对特殊人群来说是过敏原,其体内因过敏原产生特异的抗体,生成与放出化学介质,从而引起过敏。已知抗过敏因子有多不饱和脂肪酸、水溶性纤维、果胶、壳聚糖和多酚类等,多酚类抗过敏机制是抑制化学介质如组胺等的放出。

3抗氧化和延缓衰老

在有酶、空气、水分及碱性条件下加快,低分子量的茶多酚和水解单宁的降解物没食子酸为天然抗氧化剂。其抗氧化性体现:一方面通过还原反应降低环境中氧含量;另一方面是作为氢供体放氢与环境中自由基结合,终止自由基引发的连锁反应,从而阻止氧化的继续进行。

4预防心脑血管疾病

心脑血管疾病发生发展的重要因素是血脂浓度上升,血液流动性下降,血小板功能异常。而含有单宁的草药对此有改善作用,故有“活血化淤”之说。

5抗肿瘤和促进免疫

单宁可抑制肿瘤生成的突变和发展阶段,对多种诱变剂(紫外光、化学品等)具多重抑制作用,并能促进生物大分子和细胞的损伤修复。长期饮用白茶和食用果蔬可有效地降低癌症和肿瘤发病率,这便与单宁有关。

近年来的研究表明,茶叶单宁在天然化妆品成分中可起到多重作用,如抗氧化、抗衰老、抗紫外线、增白及保湿等,因而对多种因素造成的皮肤老化都有独到的功效,而单宁的利用一般以小分子或低分子的单宁组分如花青素、儿茶素、槲皮素、棓酸、鞣花酸及其衍生物为重点。

水解单宁对牙龈透明质酸酶有抑制作用,可抑制牙龈病,如茶多酚对形成龋齿的细菌具有较强的抑制作用,还可以消炎、除口臭,加于牙膏中可提高防龋齿和洁齿功能。

茶叶科学研究告诉我们,茶叶中的水解类单宁越多,产生的有机酸就越多,刺激唾液腺后,唾液分泌就越多。

因此,水解单宁含量多的茶,生津往往迅猛强烈,饮后会给人带来明显的覆膜感。

来源:易武同庆号,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

如果你身边有爱喝普洱茶的朋友,肯定时不时地能听到他们以“生津”“回甘”“回甜”来描述普洱茶的口感,让刚接触普洱茶不久的你一头雾水。那么这些术语是到底怎么一回事呢?

什么是生津

即我们喝下普洱茶后口腔中的不同部位不断涌出细小的“水泡”,通俗来讲,就是唾液不断涌出。

一般表现为

可以用一个“润”字来形容。普洱茶的生津会使口腔中两颊、舌面或舌底不断分泌出唾液,使口腔一直保持滋润清爽。

优质的普洱茶内含物质丰富,生津能力强而持久。如果你碰上一款生津极好,令你难以忘怀的普洱茶,大抵可以形容为“两颊生津,舌底鸣泉”。

生津形成原因

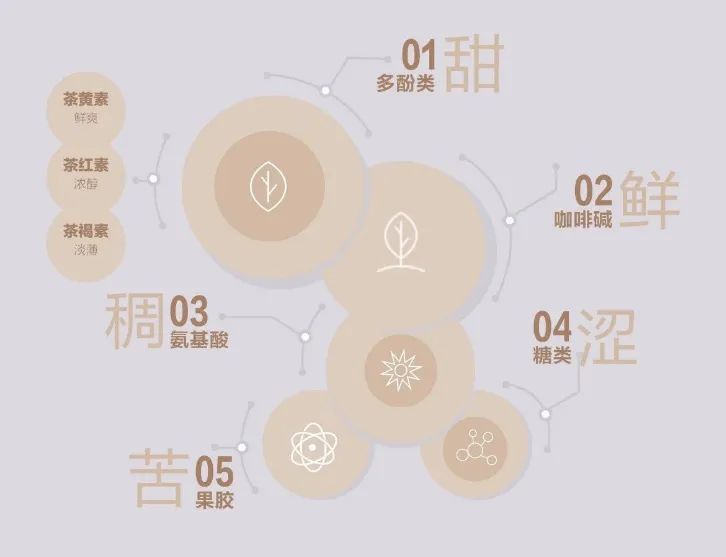

生津,主要是由于茶叶中含有维生素、茶多酚、咖啡碱、茶多糖、氨基酸以及有机酸等有效成分。

其中,茶叶中的维生素、咖啡碱和有机酸能够促进唾液分泌;

而茶多酚、茶多糖、氨基酸可与唾液发生反应,从而滋润口腔,产生清凉感觉。

那么,回甘是什么呢

主要由苦味与甜味共同作用形成的特定滋味,即茶汤咽下后舌面和喉部产生的非常清润的甜味。

一般表现为

苦后回甘,刚入口时清甜微苦,在口腔内回味较长,且随着时间的推移甜味逐渐超过苦味,最终以甜味结束。

回甘所感受到的甜是间接的,即使一款茶回甘很快,我们的身体也需要一定的时间反应,它并不能像茶汤本身就带有的甜味那样可以直接地感受到。

“回甘”如何产生

关于回甘产生的原因,目前还没有系统和权威的结论,主要有以下观点:

01 浙江大学茶学系王岳飞教授在《茶文化与茶健康》一书中表明:

茶叶中的茶多酚可以跟蛋白质结合,在口腔内形成一层不透水的膜,从而使我们觉得刚喝下去的茶会有苦涩感。

如果茶多酚含量比较合适,形成只有一两层单分子层或者双分子层的膜,这种膜厚薄适中,刚开始口腔里有涩味,稍后膜破裂后口腔局部肌肉开始恢复,收敛性转化,就呈现回甘生津的感觉。

02 “水解单宁”作用

也有学者提出,“苦回甘”是一种误解,回甘产生的原因,水解单宁是葡萄糖的没食子酸单宁,品饮过程中容易分解。在舌面上停留的水解单宁会在短时间内分解出葡萄糖,于是饮茶人感觉到“回甘”。

03 对比效应

茶多酚、咖啡碱等成分导致茶汤入口后,使人感到苦味,感官会调整以适应这种苦味。等到这些苦味物质吞咽后,感官依然保留这种错觉,以致会产生一种甘甜的感觉。

但如果只是单纯的对比效应,岂不是越苦回甘越好,而事实并非如此,这也是其矛盾的地方。

一直以来,人们认为茶汤回甘滋味的产生通常以苦涩味为前提,然而,并不是所有会苦的茶都会有回甘。好的普洱茶常常带有“回甘”,而回甘的强度与持久性也通常被认为是评判是否为好茶的指标之一。

什么是普洱茶回甜?

一般用来描述普洱熟茶,入口醇和,茶汤咽下之后,口腔中甜慢慢涌上来。

大概很多人会认为,“回甘”和“回甜”是一回事,但其实,“回甜”主要是物理作用,取决于茶叶本身的呈味物质,而回甘则是霉素化学作用,用于描述生茶居多,两者并不是同一个概念。

表现为

一般优质轻、中发酵以及内含物质丰富的茶,都会有比较明显的回甜味,而重发酵茶则主要表现为醇厚的口感。

回甜的原因

普洱茶中含有多种糖类物质,喝茶时味蕾感受到甜味主要归功于可溶性的糖类物质、一些甜味氨基酸、茶红素等。

这些内含物质在茶汤中浸出,品饮后刺激味蕾而显现出甜味,造成了普洱茶的“回甜”之感。

普洱茶的“生津”“回甘”“回甜”的强弱程度以及持久性,能在一定程度被用做判断一款普洱茶滋味品质的指标之一,同时在品鉴时也要结合其它滋味类型和饱满程度才能客观地判断一款茶滋味的好坏。

(部分整理自网络)

经由专业的仪器分析中,发现茶叶的化学成分有五百多种,除了有糖类、蛋白质、脂肪与类脂物质…三⼤⾃然物质之外与其他化合物。

茶叶在制造加⼯过程中经过物理与化学变化中会产⽣的不同茶叶的⾊、香、味物质。

茶叶中的化学成分可分为「茶菁」、「茶干」、「茶汤」三种状况来说……

「茶菁」就是刚采摘下来的新鲜茶叶,因为不同的茶树品种,不同的⽣长部位、⽣⻑环境与栽培条件不同,其中的内含物会有差异。

「茶干」就是经过茶叶的制作后的成品,因为制成过程的发酵程度不同,所以组合成分也不相同。

「茶汤」就是茶干冲泡⽔之后溶出来的汁液,这就是影响到喝到⼈体内的直接成分。

在新鲜的茶叶上的⽔分占有75~80%左右比重,成品的茶干含⽔量在5%以下。

当茶干中⽔分含量超过12%时,茶叶的化学反应不仅会继续进⾏,⽽且还能吸收空气中的氧气,使微⽣物不断滋⽣,然后茶叶就会变质或发酸。

2、多元酚类物质:

这里指的就是我们经常听到的「茶多酚」就是茶叶中有三十多种的多元酚类物质的总称,茶多酚又称「茶鞣」,因为大部份能溶解于水中,又称「水溶性鞣质」。

包括:儿茶素类、花色素类(黄烷醇类)、花黄素类(黄酮类)和酚酸类等四大类物质组成。

茶多酚很容易自动氧化,它氧化聚合后会产生「茶黄素」和「茶红素」等,会影响到茶的汤色和滋味。

茶多酚中最独特的健康成分「儿茶素」是决定茶叶色、香、味的重要成分,也是形成不同茶类的主要物质,具有强烈的收敛性与苦涩味。

儿茶素又称「单宁酸」在茶汤中物质最多占50%以上,在不同品种、不同采摘时期、生长部位、栽培管理和气侯的变动因素下,会造成儿茶素类成分含量不同。

在国外发表的研究报告中,儿茶素中含有对生理非常有助益功效,其中主要的成分包括有:

表儿茶素(EC)、没食子儿茶素(GC)、表没食子儿茶素(EGC)、表没食子儿茶素培酸酯(EGCG)、表儿茶素没食子酸酯(ECG)

在不同季节的采收的茶叶中的儿茶素含量依序如下:夏>春>秋>冬

茶多酚和儿茶素也会随着海拔高度的提高而减少,在夏季采收绿茶前遮盖黑网,也会降低儿茶素的含量,其用意在减少绿茶的苦涩程度。

儿茶素会溶于热水而不溶解于冷水,所以,冷泡茶会比较没有苦涩感。

如果想将健康的儿茶素喝进身体,可以选择喝热茶。

一般茶叶中的儿茶素类占茶干的10%~30%,占可溶于茶汤内成分的40%~50%;在茶汤中可与咖啡因结合,以减缓咖啡因对人体的影响。

目前国内外研究都证实儿茶素及其氧化聚合物对人体具有抗氧化、抗发炎、抗菌、抗细胞突变作用、抗肿瘤及抗过敏等作用,另外还可强化微血管活性、增加维生素C摄取、降低血液中胆固醇及低密度脂蛋白含量,防护辐射伤害、抑制血压上升及抑制血小板凝集等生理功效。

茶叶中的生物碱包括咖啡因、可可碱和茶梗,其中以咖啡因的含量最多,约占茶干总量的2%~5%,它是氮代谢的产物,在新陈代谢旺盛的茶叶嫩梢(嫩芽)部份及春茶的含量较高……

当茶汤温度低于38°C时,咖啡因会与茶叶中的多酚物质、蛋白质...等大分子物质结合产生沉淀,冷温时结合、高温时分开,是一种不溶性胶质沉淀,称为乳化作用(凝乳)或称为「冷后浑」…

这个作乳化作用和茶汤的活性有直接关系,红茶审评中也当作是衡量红茶品质优劣的指标之一。红茶汤的活性愈大,乳化作用愈大,也会增加茶汤的鲜爽度。

咖啡因占茶汤可溶成分的8~10%,通常一天摄取300毫克的咖啡因对大部份的成人是无害的,咖啡因在摄取后的几个小时就会被代谢掉,不会积在人体内。

咖啡因与茶碱属于大分子物质,在冷水中释出率较低,因此饮用冷泡茶不会摄取到太多的咖啡因和茶汁,也比较不会影响肠胃和睡眠。

咖啡因对人体会产生刺激中枢神经、提神、强心、利尿等生理作用,也是支气管的和缓扩张剂,可加速脂肪裂解的代谢作用。但茶叶中所含咖啡因与咖啡中的咖啡因虽然是同一物质,但其化学组成结构不同茶叶中的儿茶素类及氧化聚合物可降低咖啡因对人体的生理作用。

茶叶中的氨基酸带有鲜甜味,十分容易溶解在水中,是决定茶汤品质的鲜爽度。氨基酸与儿茶素作用会使茶叶的香气发生变化,氨基酸在茶芽嫩梗、高海拔、春冬茶的茶叶中含量较多。

制茶过程中产生的香气,烘焙时氨基酸与还原醣间产生「梅纳反应」,使茶叶具有焙火香。

高山茶的氨基酸比平地茶高出26%,香精油总量高出41%。高山茶的醛类物质含量也较高,是形成高山茶较香、较为鲜爽的原因。

茶叶中的色素包括脂溶性色素和水溶性色素。叶绿素不溶于水。

类胡萝卜素(类黄色素)在制茶过程中会转变为茶叶的香气,并且具有吸收光的性质,容易被氧化,会使茶汤质变。

黄酮类物质、花青素、茶黄素、茶红素、茶褐素…是水溶性色素,并且决定茶汤的颜色。

黄酮醇:约占茶干的0.6%~0.7%,对人体具有增强微血管壁及消除口臭的功效。

茶叶的香气是由茶叶的品质与加工制造过程决定的。茶叶含有的香气成分化合物高达300多种。

茶叶中的芳香物质是指「茶叶中挥发性物质的总称」。在茶叶化学物质的总含量中,芳香物质含量并不多,所以香气其实是由茶菁的品质及加工制造的条件所决定的。一般鲜叶中含0.02%,绿茶含0.005~0.02%,红茶中含0.01~0.03%。茶叶中芳香物质虽然不多,但种类却很复杂。

据分析,这些茶叶含有香气的化合物多达300余种;鲜叶约含有50种;绿茶香气成分化合物有100种以上;而红茶更多达300多种。而这些组成茶叶芳香物质的主要成分有醇、酚、醛、酮、酯、内酯类、含氮化合物、含硫化合物、碳氢化合物、氧化物等十多种。

综合上面所讲的重点就是,茶香是由茶叶加工工艺和茶树品种两者来决定的,而另一点毋庸置疑的是,茶叶香气是决定品质的重要因素之一。茶叶香气成分很多,但含量却很少,茶中以乌龙茶与红茶的香气含量相对较高,而绿茶的含量较低。

主要香气种类:醇类、醛类、乙烯醇、酮类、羧酸类、酯类、酚类、含氮或硫化合物。

醇类:脂肪族醇:正丁醇、异丁醇、异戊醇、顺-3-己烯醇...等

芳香族醇:本甲醇 (苹果香)、苯乙醇 (玫瑰香)、苯丙醇 (似水仙花香)

萜烯醇类:芳樟醇、香叶醇、橙叶醇

醛类:脂肪族醛:青叶醛

芳香族醛:苯乙醛、肉桂醛

朴烯醇:香叶醇

酮类:酮类在茶叶中含量极少,但贡献很大,例,B-紫罗酮与绿茶香气。茶螺烯酮、茉莉酮 ( 茉莉花香,也是构成花茶、新茶的香味物质 )

羧酸类:这类物质在橙茶中的含量比鲜叶高,尤其是红茶。在红茶的芳香物质中比例占了约30%,而绿茶中仅占2-3%。所以这类物质,也就是红绿茶香型差别的主因之一。( 另外,乙酸的含量常作为茶叶霉变的指标之一 )

酯类:酯类是香气物质的主要成分,乙酸和芳香醇形成的酯,通常具有强烈的香气,大多为花香。例如己烯酸己烯酯,是绿茶中的主要酯,是构成绿茶、新茶香的特征成分,其含量随茶叶存放时间变长而减少,茶叶越陈化含量越低。

酚类:在茶中含量少不影响茶叶香气,但如果这些物质增加,则会导致烟味或烟焦味。如,苯酚含量常用来检测"烟气"的程度。愈创木酚及其衍生物,由木质素、多酚类不完全燃烧的产物,往往具有烟焦味。向杀菁过程中就会产生这样的物质跟气味。

含N或S的化合物:二甲硫,绿茶新茶香的成分之一;二甲基砒秦,含量低时有明显烘炒香,但含量高时会有焦气。

茶叶中的蛋白质成分中的酶类,是参与「 酶促反应 」的催化剂。也是增加茶叶黏稠度的物质。就像一般食物一样,茶汤中的蛋白质会造成久放的茶汤泡掉变质,这就是为什么热泡后放置时间太长,甚至放到隔夜的茶不宜饮用,可以把冲泡好的茶汤过滤出茶渣后放冷,然后拿去冷藏。

茶叶西含有单醣(葡萄糖、甘乳糖、果糖…)与双醣类(麦芽糖、蔗糖、乳糖…)和多糖(纤维素、半纤维素、果胶、淀粉、活性多糖、脂多糖)三类。单糖与双糖可溶于水,是组合茶叶滋味的物质之一。

果糖与糖类、氨基酸的含量决定茶叶质地厚重。可增加茶汤的香甜与厚实的滋味…高海拔、嫩芽含量较高。

水解时产生的脂肪酸是一些不稳定的化学成分,在空气中会氧化生成陈味或酸败臭味……茶干保存要避免高温、光照、氧气。

一般作作完成的茶叶约含有150~350ppm的氟,实际上在我们冲泡茶叶的过程中,氟并非一下子全部释出,而是以1ppm左右浓度缓缓释出,因此爱泡茶及喝茶的人通常都不容易有蛀牙。