原标题:吴羚靖 | 18-19世纪英国移种中国茶与发展印度茶之问题探析

来源:世界历史放映室

摘要:18—19世纪间,英国突破生态限制,利用帝国政治、科学知识和自然生态,主导了中国茶的空间转移与印度茶的兴起。这项与茶相关的帝国实践,既是英帝国政治、经济强势地位的表现,更是殖民时代英帝国生态控制、科学应用及知识权威的集中体现,它展示了自然之物如何在英帝国海外扩张中被逐渐融入社会建构、帝国生态的进程,也体现了人类的历史活动如何受自然影响与限制的情形。

关键词:中国茶;印度茶;英帝国;帝国生态;科学知识;环境史

作者:吴羚靖,清华大学历史系博士生。

本文载《学术研究》2017年第12期。系2016年度国家社会科学基金重大项目“环境史及其史学的创新研究”(16ZDA122)的阶段性成果,项目首席专家为清华大学梅雪芹教授;同时受清华大学辅导员海外研修计划支持(Tsing hua Fudaoyuan Research Fund)。

为方便阅读,本文注释省略,需要请参考原文。

将茶树从中国移植到欧洲殖民地上,大都由个人的努力而促成。只有在英属印度情况稍有不同,它是由于一个国家的迫切需要而造成的结果。

——威廉·乌克斯《茶叶全书》

茶起源于中国,其历史源远流长,后来随着地区间贸易联系的加强,茶成为连接中国内部各地区、中国与世界其他国家联系的重要纽带,在政治、国际贸易、观念、日常饮食等方面发挥着重要作用。长久以来,中国垄断着茶的种植与贸易,但自18世纪下半叶起,西方开始探寻移种中国茶的可能性。凭借帝国的扩张力和自由贸易的趋势,以东印度公司为代表的英国各界纷纷派出“植物猎人”,详细考察中国茶的种植环境和制作方法,并尝试将中国茶苗采集后移种到距离中国最近的印度殖民地茶园。不过,由于自然条件的限制,中国茶在印度出产不稳定。与此同时,英国也在印度加紧步伐寻找当地野生茶。1823年,印度阿萨姆野生茶被发现,1834年阿萨姆野生茶被正式确定,但当时英国的科学家、印度植茶者依旧认为中国茶种品质优于阿萨姆野生茶,于是他们一边继续向印度引进中国茶苗,聘用中国茶工来优化印度茶的品种和种植方式,一边也在印度大力垦荒、发展种植园。20世纪初,迅猛发展的印度茶取代了中国茶,成为英国茶叶消费市场的主要供应者,茶也成为塑造英国国家认同的重要载体。

学界的已有研究为本文奠定了重要基础,但出于各自研究视角和问题解释取向的不同,这些研究对英国在整个中国茶移种和印度茶兴起过程中的主导作用、帝国茶叶种植的生态后果、自然本身如何影响了这一历史进程等问题论述不够。因此,本文尝试从英帝国环境史的视角出发,将18—19世纪英国移种中国茶、发展印度茶的实践作为一个整体来论述,既关注帝国范畴内不同群体与不同自然空间的相遇,也关注自然在此中发挥的作用,以探讨英帝国如何超越原本生态边界的限制,主导中国茶的空间转移以及后来如何利用帝国的知识与权力来推动印度茶的兴起。

一、平移自然:英国移种中国茶的多次实践

中国茶叶从17世纪起进入英国人的视野,在17世纪末至18世纪末“中国风”(Chinoiserie)风靡欧洲的背景下逐渐流行开来。当时,英国社会各界对了解茶叶的渴望实际上是社会知识与文化想象的混合物。除了社会大众对茶叶饮品的追捧,英国知识界也致力于探讨中国茶的自然性质、功用价值。博物学家想要将这种异域植物纳入西方启蒙分类体系;园艺爱好者希望了解茶树生长的秘密,有机会购买来装点自家花园;医生们想要测试茶叶是否是治病万灵药;政客以及哲人们则着重讨论茶叶所蕴含的道德伦理与文化内涵;商人们渴望考察中国人的种茶方法和制茶工艺,以便日后引导其种植、生产,摆脱中国对茶叶市场的控制。此外,到18世纪下半叶,中、英之间茶一银贸易的日益紧密愈发刺激了这种渴望,英国政府想要改善农业而提出“种绿省银”(Growing Green,Saving Silver)发展经济。于是,移种中国茶成为一项事关英国民生、帝国扩张、社会文化以及中英关系的事业。

(一)班克斯时代的尝试。其实,最先提出要移种中国茶的并非英国人,瑞典的博物学家林奈(Carl Linnaeus)从1750年开始就已尝试将中国茶移种回本国,但因为茶苗无法承受长时间的海上运输和植物对气候环境的不适应而作罢。英国对印度的殖民占领和东印度公司的贸易经验则使英国拥有瑞典所不具备的条件。1757年印度正式成为英国殖民地,其海外非正式代理东印度公司经过一个多世纪的发展也已熟稔中国和印度的贸易规则;英国国内此时也正倡导改善农业来提高社会整体水平;博物学考察风尚正兴,尤其是在约瑟夫·班克斯(Joseph Banks,1743—1820年)的主导下,皇家学会、皇家植物园丘园(Kew garden)与东印度公司有着紧密的合作。

约瑟夫·班克斯

1780年代前后,英国人开始将移种中国茶的想法付诸实践。1788年,时任英国皇家学会会长和丘园实际管理者的班克斯,分别与英国贸易委员会(Board of Trade)主席霍克斯伯里(Lord Hawkesbury)和当时东印度公司主席威廉·德威尼斯(William Devaynes)讨论中国茶移种印度的事宜。他们认为,如果有相应的资金支持和理论支撑,英国可能在其东印度或西印度殖民地种植茶树,以供应英国的茶叶消费,而不再完全依靠从中国进口。班克斯认为移种中国茶“任务的成败不仅影响东印度公司,而且关乎整个国家”。随后,班克斯通过自身与东印度公司的联络以及私人关系,多次派植物学家从中国获取茶种与茶苗后在英国植物园和印度殖民地不断进行移种实验。1789年,卡明船长从中国运茶树2722株,但到达印度加尔各答植物园时仅272株存活,其余死于途中。1793年,英国派马戛尔尼(George Macartney)使团到中国考察,使团中的斯丹东(George Lenoard Staunton)对植物学造诣颇深,另有斯约纳克(David Stronach)和霍克斯顿(Haxton)两位致力于植物采集工作的园丁。该使团受班克斯所托,要采集中国茶,并留心记录中国茶的制作过程。1816年阿美士德访华团虽然也在中国收集了一些茶苗与茶籽,但他们所乘坐的轮船后来触礁,茶籽茶树全部丢失。几次努力的失败使得英国暂时搁置了茶树移种的计划,因此直至1820年班克斯去世,他也没有实现在英国殖民地种植中国茶的计划。

(二)印度茶叶委员会和福钧的调查。英国在尝试将中国茶移种至印度次大陆的同时,也没有放弃寻找印度野生茶树的努力。19世纪伊始,英国社会便不断流传印度发现野生茶树的消息。与此同时,在英帝国自由贸易日渐高涨的背景下,1813年英国议会宣布废除东印度公司在印度的权利,其对中国的贸易垄断权于1833年正式停止。东印度公司茶叶贸易特权的丧失使英国各界纷纷骚动,他们想要在新时代东方茶叶贸易中分一杯羹。为满足英国植茶者开辟印度茶园的迫切需求,时任印度总督班庭克(William Bentinck)于1834年选派13名英国人及印度人成立新的印度茶叶委员会(India Tea Committee),其主要任务是研究中国茶能否成功移植印度,这一任务既要考察中国茶的种植环境和制茶方法,也要寻找印度境内最适合移种中国茶的地域。

为了获得中国茶苗和茶籽,1834年6月印度茶叶委员会派秘书戈登(George James Gordon)到中国,考察茶树栽培与茶叶制作工艺、购买茶苗茶种以及雇佣中国茶叶工人等事宜。由于此时英国并未打开中国的大门,清廷禁止外国人进入茶区及私运茶籽出口,因此戈登的此次调查只是间接地购得大批武夷茶籽,于1835年将它们分三批顺利运往印度加尔各答,并在广州招募到愿意前往印度传授制茶技术的中国茶工。戈登运回的茶籽种于加尔各答,培育的幼苗在随后两年间被送到印度不同地区栽培和观察,其中2万株栽于阿萨姆省,2万株则栽于喜马拉雅山西北部的古门和台拉屯,2000株栽于印度南部的尼尔吉利山,剩下的9000余株被分配给多位私人种茶者。经过一段时间的培育后,栽种于尼尔吉利山的树苗难以成活,种在阿萨姆地区和喜马拉雅山区的树苗虽有枯死,但也有几个茶园的茶苗存活数量可观,以至于有植物学家推测如果这些茶树生长顺利,再过数年印度茶园无须购买中国茶种。

如前文所述,此时的东印度公司已不再垄断中国茶叶的销售,需要和其他商人竞争,因此该公司的商人也加大力度探寻移种中国茶的办法。然而,当时中国严厉限制茶种外流,禁止外国人在中国领土上进行茶叶考察,英国人的茶叶移种计划被搁置。直到鸦片战争之后,《南京条约》开放上海、福州、厦门、宁波、广州为通商口岸,这为英国移种中国茶提供了契机。1843—1855年间,苏格兰博物学家罗伯特·福钧(Robert Fortune,1812—1880年)受皇家园艺学会和东印度公司委托先后三次来访中国,通过乔装打扮成中国人的样子、与中国当地民众合作等方式,系统地考察江浙地区和徽州的绿茶、福建红茶和广东花茶的制作工艺。1843年,福钧第一次到达中国,他先后参观了宁波周边绿茶产区和福建红茶种植园,其考察后的记录向西方世界清晰地呈现了中国茶品种、种植以及制茶方法。得益于第一次考察的成功,东印度公司在1848年和1853年先后两次委托福钧到中国考察。福钧第二次考察的重点在于为东印度公司收集品质上乘的茶树茶种,聘请经验丰富的中国种茶、制茶工人传授茶叶栽培加工方式。三年后,福钧带着8名中国茶工和数万茶树苗及茶树种子到达印度加尔各答植物园。1853年,东印度公司再次派福钧到中国搜集茶苗茶种、招募更多的茶工,还让其考察中国花茶的制作工艺。两年后,福钧将其收集的大量优质茶苗和制茶设备以及所招聘的17名茶工一并送至印度的加尔各答。福钧的考察活动使英国移种中国茶的企图有了很大的突破。他亲自冒险进入中国的一些重要茶区,与当地茶农打交道,考察种茶、制茶等工艺,获得一手的考察记录,也解释了很多原来被误解的问题。

罗伯特·福钧

(三)平移自然与模拟生境。从18世纪的班克斯到19世纪的福钧,帝国扩张与全球贸易驱动着英国人尝试移种中国茶。此中每一次对中国茶乡的探访和考察、每一位“植物猎人”对茶生长环境、植物栽培以及制茶工艺的考察,都是英国构建自然帝国的重要部分,因为它展现了英帝国尝试克服“有形帝国”内生态资源的限制,通过平移自然、模拟自然生境来实现帝国的政治、经济目标。

数次茶叶调查和移种实践无疑存在着共性。植物猎人需要深入地了解中国茶的生长环境,按照当时西方博物学的原则将东方异域自然生态指标化,分析当地的气候、地形、土壤等自然条件;与此同时,他们还需要比照着中国茶乡的生态环境,在印度范围内寻找最接近中国南方茶区的地方。当班克斯向德威尼斯表示印度的哈尔、库棋比哈尔、兰普尔三个地区是最适合种茶的区域时,他就是基于孟加拉到喜马拉雅山之间的地区气候环境与中国茶园非常相似而提出的。福钧第二次到中国时,考察了徽州松萝山(今安徽省休宁县)的自然条件,他以英格兰的自然作为参照系来描述当地生态,发现当地岩石与英格兰类似,红色的钙质砂石和欧洲相似,植被也具备英格兰或印度北部地区常见植物的特质。当他完成在中国的考察来到东印度公司在喜马拉雅山附近的茶园参观时,又将喜马拉雅的自然与中国对比:“喜马拉雅山上的植物群与同一纬度中高山植被类似。在喜马拉雅山上发现的物种也能在中国的武夷、浙江、江西等地的山脉上见到。当这些植物猎人考察中国茶树的自然生长条件和印度发展茶园的可能性之时,他们实际是在对生态的认知中完成一个平移自然的过程,他们将当地自然条件一个个从其原来的生态整体中剥离出来,将它们重新编织进以帝国为基础的全球统一的自然秩序和归类模式中。在这一系统中,自然变成统一的语言,只要是系统里气候、土壤等条件类似,即可实现茶种的平移和栽植。

此外,除了比照茶叶生长环境外,成功移种中国茶还离不开运输过程中对茶苗、茶籽生长环境的维护。就先前的大多数移种实践来看,当时从中国到印度的海上航行需要耗费至少一个月,在长途中照顾活种茶苗是一项难度极高的工作,大部分茶苗在运输中枯萎,茶籽也因颠簸难以发芽成长。直到1830年代“沃德箱”的出现,使帝国的植物猎人们看到了提高移种存活率的希望。沃德箱是一种密闭的保护植物生长的玻璃容器,能够保护种在箱子里的植物在长途运输中免受海浪海风的侵蚀,最早应用于英国移植南非、澳大利亚的活体标本。后来,具有丰富园艺经验的福钧尝试对其进行改造,他根据中国、印度的气候条件和自然环境,尝试在沃德箱里放置浅层湿润土壤,将茶籽播种至土中,上层还种着一些桑树苗,然后封闭箱子。实际上,改良后的沃德箱是在封闭空间内模拟出中国东部茶乡和喜马拉雅地区的自然条件,桑树苗的蒸腾可以为茶籽发芽提供合适的水分、稳定箱子内的气温,营造出适合植物生长的小气候(micro-climates),使得经过长途旅行后到达加尔各答的中国茶籽还能正常生长。这是英帝国将殖民扩张过程中积累的博物学经验应用到移种中国茶的实践中的表现。

因此,英国若干次考察中国茶树生长环境和寻找印度适合种茶之地,既可以被视为帝国殖民扩张的政治、经济努力,也可以被视为帝国博物学家认知、改造异域自然的实践。它表明了英帝国试图打破国家地理阻隔,探索平行生态系统(parallele cosystem)存在的可能,而在移种过程中帝国模拟自然、将异域景观用统一的自然话语表达出来,彰显了帝国对于自然生态的控制能力,这是一种受益于又服务于帝国经济与国家权力的无形能力。

二、自然工厂:印度茶业的发展与问题

英国移种中国茶和发展印度茶“像同时运转的平行世界”,一边移种中国茶到印度,另一边也不断考察印度野生茶的存在。当时的英国人对印度茶品质和出产量信心不足,于是继续引种中国茶与其混种。随着时间的推移,人们已经很难辨别茶园里的印度野生茶和中国茶。英国对印度殖民地的政治控制和印度茶园日趋稳定的产茶量使帝国的植茶者将工作重心从移种中国茶转向大规模开垦印度茶园。

(一)初期茶园试验与波折。英国寻找印度野生茶起始于考察印度的自然条件是否能够种植中国茶,却在1823年偶然间发现印度东北部阿萨姆的野生茶。1834年5月,阿萨姆邦代理人向印度茶叶委员会汇报在皮珊的新福区有野生的土生茶树,并且指出阿萨姆是适合栽培茶树的地区,其标本得到加尔各答植物园的正式鉴定。1835年印度茶叶委员会成立了科学调查团,与1834年的任务重点不同,此次调查的重点是研究阿萨姆野生茶推广种植的可能性,勘察茶树试验园最合适的位置。

阿萨姆茶叶率先成为印度茶的代表。1839年1月第一批阿萨姆茶在伦敦拍卖行瞬间被抢空,这鼓舞了英国人的信心,他们坚信随着栽培与制作方面经验的增加与改进,印度野生茶会促进英帝国的发展,阿萨姆茶必然会有与中国茶并驾齐驱的一天。1840年,阿萨姆公司得到东印度公司特许成立,获得阿萨姆地区2/3的试验茶园以及最初10年免费经营的资格。同时,从加尔各答植物园运来的中国茶树及阿萨姆茶种开始共同在印度的吉大港、古门、台拉屯等茶园生长。为了提高野生茶的品质,英国植茶者不断尝试改良印度野生茶,用中国茶混合种植。除了改良茶种外,植茶者们更是热衷开垦新土地发展茶园。从1850年代起,英国殖民政府有意扶植印度的茶业栽培,颁布《阿萨姆条例》(Assam Rules)规定土地可以出租,帝国植茶者们的投资兴趣被激发起来。

然而,令英国人始料未及的是,这项富有生机的帝国事业在不久后开始转入黑暗的阴影之中,众人沉沦于投机的植茶狂流。一些投机者狡猾地将成绩较好的新茶园作为宣传对象,大肆鼓吹快速发财之道,新、旧茶园在狂流之中盲目扩张。除了阿萨姆,大吉岭、卡察、雪儿赫脱、古门及哈萨利巴等地都是投资者的偏爱之地。1861年,殖民政府在原先《阿萨姆条例》基础上增补的《坎宁法规》(Lord Canning Rules)使茶园经济泡沫进一步加剧。按照该法规,殖民政府将土地统一定价卖给个人,即便是丛林中未经开垦的荒地,每英亩也必须以10卢比或以上的价格销售。这项举措虽然使茶园售价提高,但植茶者们对开垦茶园的需求不减,于是阿萨姆、卡察、大吉岭以及吉大港等地投机者肆意开垦荒地、倒卖土地,甚至有些不能种茶的贫瘠土地也被高价销售或一地多次销售。到1865年前后,茶叶泡沫破灭,原本价值10万卢比的茶园一夜之间只卖到数百卢比,有的每英亩甚至不值1先令。直到1870年代,印度的茶业才逐渐从危机中重生,恢复信用和稳定的生产。

(二)茶园困境与土壤问题。迅猛发展的印度茶在19世纪中叶呈现的是一幅繁盛的假象,其背后隐藏着当地景观的改变以及后续土壤、病虫害等问题。茶园热潮迅速改变了当地景观。当时的植茶者认为茶树苗的生长需要光照,周边高大的树木会阻挡茶苗吸收阳光,因此茶园周边的树林也随之被清理。一位19世纪下半叶在阿萨姆的英国植茶者回忆道:“粗狂美丽的密集丛林里交织着树木、蕨类、爬行物以及灌木丛,各片叶子颜色、大小、形状各异,使得那些自然爱好者惊叹不已。”可见,当时阿萨姆本是丛林覆盖,此中生物丰富,构成了一个完整的“小生境”。然而新茶园数量增加、茶垄日趋密集,破坏了原本的土地景观和自然生境。久而久之,茶园原先的地表被剥落,取而代之的是密集的茶垄,周边的自然森林系统被人为消解,森林覆盖面积急速减少。到了1901年,茶园主们控制了印度阿萨姆地区164个茶园,占地244653亩,而同时水稻和其他农作物的占地面积也不过357135亩。阿萨姆大部分的自然景观、生态环境已经和殖民前极为不同,加剧了印度沦为“一片开裂的土地”的处境。

虽然植茶者能短时间内从日渐增长的产茶量中获益,但是几十年后他们都不得不面对茶园发展的最大问题:土壤肥力下降。从19世纪末在印英国植茶者和科学家的记录资料来看,土壤退化主要是两个原因:不了解所选茶园地周边的自然环境和茶园快速扩张所带来的巨大生态压力。如前文提及,很多茶园主完全没有种茶经验,他们往往没有经过详细考察就任意选址种茶。当时就有人提出阿萨姆察查地区茶园土壤退化的原因是错误的选址,因为大部分察查茶园实际上“土壤没有附着力,在热带雨林气候下种茶会使土壤力容易被冲刷走,随着土壤流失,植物也就难以生长”。而且,茶园在开垦中取代了当地原有的自然生境,原先小生境里给土壤提供养料的树叶等生物消失,“茶树叶子也被剥落,使得没有叶子能够返回到土壤,造成了土壤肥力逐渐下降”。土壤肥力的下降还影响着一个小生境内诸多自然之物的生长状态,因此当其退化时诸多生态问题便接踵而来。以阿萨姆茶园为例,该地茶园的种植扩张降低了土壤的蓄水能力,从而扰乱自然排水系统,最终导致当地无规律的洪灾。

另外,土壤的退化也使茶树无法获得正常生长所需的养料,茶树容易枯萎或遭受病虫害的袭击,病虫害发病率升高。植茶者从19世纪下半叶就开始意识到病虫害问题,但他们认为病虫害问题并非自古就存在,而是一种新出现的现象。1873年,上阿萨姆锡布萨格尔地区的植茶者萨缪尔·皮尔(Samuel E.Peal)第一次正式提出阿萨姆茶园的病虫害问题,他认为茶蝽将成为未来植茶者最大的敌人,会使每亩茶产量下降。至于病虫害产生的原因,皮尔将之归咎于茶园本身的快速发展,他认为茶园集中收集灌木、只重视新叶发展等为病虫害提供了最合适的生长条件。除了茶蝽外,当时阿萨姆茶园常见病虫害还有红蜘蛛、疱状疫病、蚊枯病、茶蚜、橙色甲虫、毛虫、蟋蟀、镑虫、白蚁等,其中有部分是印度特有的。这使得我们有理由怀疑病虫害是英国殖民印度后高度开垦茶园后所带来的问题。

(三)流水作业与自然工厂。为了在茶叶市场上与中国茶竞争,印度茶园必须保持比中国茶更低廉的价格,故茶园主除了努力改善土壤肥力、保持更稳定的茶叶产量之外,还将英国工业机械化生产技术挪移到印度茶园,用流水作业来压低劳动力成本。印度茶园一开始采用中国茶工带来的制茶方法,将绿色茶叶加工为干燥的箱装红茶,即手工揉捻,在炭火上烘干,装箱时工人用脚踏紧。这种方法耗费劳动力,而且一些茶园主认为“不文明、不卫生”,于是他们引进新的机械。1872年,英国科学家威廉·杰克森(William Jackson)发明了第一台揉捻机。后来,其发明的其他类型的机器在制茶过程中也都有应用。

英国人利用机器代替人工制茶,建立起自己的茶叶生产系统,即将切割(Cut)、撕碎(Tear)和揉捏(Curl)融为一体的“CTC方法”。与传统的中国制茶法不同,用这种方法制茶,不必将新鲜的茶叶放置阳光下或炭炉内萎凋若干小时,只需要将茶叶放进旋风机和干燥机,在五分钟内就能完成茶叶的萎凋步骤。随后,切割机取代了原先的人力,将茶叶切成特定的方块,再由连杆滚动机来实现原来人力压制的步骤。接着,再将茶叶翻入干燥机借助炭热快速加温发酵。最后,通过特制的捡茶机按尺寸大小对茶叶分类。采用这种方法,整个加工过程几乎不需要任何人工干涉,便可以提高制茶效率,保证茶叶生产的低成本。1872年印度制茶成本是每磅11便士,而1913年采用新式制茶法后使成本减到每磅只需2.5便士至3便士,8000台揉捻机可以代替过去的150万名劳工用手工制茶。

然而,流水生产使茶叶变成一种工业产品,摈弃了茶叶原有的自然性质及其对自然条件的依赖,被附加上工业属性,而每一个茶园实际也成了“绿色天地里的大工厂”。当时也有人抱怨机械化茶叶生产改变了茶的风味。尽管如此,印度茶还是凭借其低价优势在20世纪初取代了中国茶,逐渐垄断了日后英国茶叶市场。据统计,19世纪后期,印度茶在英国市场占领的份额从1866年的4%上升到1903年的60%,相反,中国茶则从96%下降到10%。

可见,19世纪印度茶的兴起和发展过程对于英国来说,无疑是决定国家未来发展的重要事件。英国在运营这项帝国事业时,将印度的自然和人作为一个可控制的区域,其控制力既体现在政治、领土的占领方面,也体现在对该地的生态环境和自然知识的利用方面。当然,英帝国运转其“自然工厂”时,也受到自然条件的限制,无论是移种来的中国茶表现出的环境不适应性,还是后期茶园扩展所引发的一系列土壤、病虫害问题,都是被统治的自然作用于人类活动的反映。

三、被统治的自然:帝国事业与生态

从经济和政治角度看,英国社会的茶叶需求推动了英国商业的迅速增长,也增强了英国在亚洲的贸易网络,推动了英帝国向其他种植茶叶的地方的扩张。因此,19世纪英国在其帝国范围实现茶叶种植及其茶叶贸易的独立,是改变全球格局的重大节点;随着印度茶业的稳定发展,印度茶被不断进行文明建构,成为展现维多利亚时代国家认同的象征物。

在这一重要的历史发展进程中,不仅有政治家和资本公司的作用,还有帝国的植茶者、植物猎人、科学家、种植园工人以及不同空间的自然生态的共同作用。从18世纪起,英国博物学发展与英国农业改良浪潮结合在一起,这也奠定了塑造英帝国的基础。博物学家们以丘园和皇家学会为依托建立起庞大的海外网络,纷纷投身到考察海外殖民、利用殖民地经济作物的行动之中;早期英国移种中国茶和考察印度自然环境付出的诸多努力,使得帝国扩张与博物学考察事业紧密联系在一起。然而,这些帝国博物学家的实践也显示了东西方自然认识传统、科学知识与地方经验间的相遇过程。在中国的书写传统里,分析自然环境风景应从一个整体的视角,将自然当作由山、水、人、物相互交织、联结的有机体,但帝国博物学家在考察时围绕着茶树种植的目的,将自然解构成特定的因素,按照帝国经济需要,将当地的植物划定为有用的、无用的,这些工作通过考察报告、游记等方式被记录下来,帮助帝国建立科学知识权威,用科学代码为帝国的读者制造英国之外的世界,赋予帝国的经济扩张以合理性。这是一场在自然生态认知领域内的“全球性世俗化工作”。当然,这一过程也包含着地方经验的反作用和科学知识对地方经验的吸收。那些被派到中国考察、采集茶种的植物猎人记录下中国的种茶方法,吸收了茶区的地方知识。被雇佣去印度茶园教授植茶之术的中国茶工也带去了历史悠久且成熟的植茶经验,形成关于该地区土壤性质和移植栽种的知识。另外,当英国植茶者的印度茶园遭受病虫害侵扰时,他们也会参考印度当地人应对病虫害问题的地方知识,譬如曾试图借鉴印度当地的土办法,用能散发浓郁气味的土生植物(titapani)、粪便、骨灰粉来解决茶叶病虫害问题。这反映了那些远离帝国中心、在殖民地活动的群体是如何将当地百姓及其地方性经验纳入更为广阔的帝国知识网络之中的。

英帝国探求利用经济作物,挪移不同地区的有价值的自然之物以服务于帝国的事业,表明了时人所持有的利用自然的观念。而在分析帝国的权力、知识与生态控制时,作为共同参与者的“非人类”因素也应被纳入分析的框架,因为它们展现了自然的力量和历史的不确定性。如前文所述,移种到印度的中国茶苗并非如预期那样快速适应新的生长环境,印度茶业也因为过度开垦而遭遇危机,该危机本质上反映了人类活动受自然之力的限制,过度开垦茶园导致的土壤退化和病虫害的爆发都是这种限制的表现。

总而言之,作为象征全球贸易交流和自然相遇的典例,英国移种中国茶并主导印度茶兴起的过程,实际上被赋予了自然、文化、社会以及英帝国的属性。从某种意义来说,正是英帝国利用日益增长的权力为帝国的生态控制和商业资本获取创造了条件,反过来,英帝国也正是在殖民地的实践中树立了对自然知识的权威解释,改造了当地生态环境,才得以进一步维持其影响力和统治力。这样,与茶相关的帝国实践,既是英帝国政治、经济强势地位的表现,更是殖民时代英帝国生态控制、科学应用及知识权威的集中体现;它展示了自然之物如何在英帝国海外扩张中被逐渐融入社会建构、帝国生态的进程,也体现了人类的历史活动如何受自然影响与限制的情形。

图文来自网络,版权归原作者所有,如有不妥请与我们联系删除

要想让中国茶叶整个行业以蓬勃姿态而良性发展,天时地利必不可少。天时地利的有效配合无异于让中国茶叶上天入地!

让中国茶叶上天,虽不容易,但神舟十一号的宇航员们已经做到了。要让中国茶叶落地,脚踏实地地为推动行业有序前进,那也不是一件容易的事。

所幸,这群武夷茶人一直在努力。而孝文家茶也正做着一件根植于这片土地最接地气的事:为武夷岩茶做一份严苛、公允、透明的企业标准,希冀用一个企业标准推进、影响到一个茶品类圈子,甚至能带动整个茶行业的脚步前行!

10月20日,在厦门茶博会上,孝文家茶发布了《孝文家茶武夷岩茶肉桂企业标准》,以行业内率先发布的姿态,对这样一个使消费者更加清晰了解与认可的武夷岩茶标准首次发声。

那么现在,茶语网首次将完整的《标准》在这里呈现出来。窥一斑而见全豹,它的指导意义,是每一个想要了解武夷岩茶的人,都值得一看的。

山场体系

山场是武夷岩茶的重要属性,关于山场的划分,主要有老一辈茶人坚持的传统划分法和国标划分,这两种方法在历史和地域范围都存在一定分歧,这让很多岩茶爱好者心生混乱。

孝文家茶根据对武夷山的深入了解和经验,结合传统划分法和国标,提出了一套行之有效的山场划分体系。

孝文家茶拥有分布较广的山场,这些山场是孝文家茶产品形成的基础。

山场体系描述

三坑两涧

指慧苑坑、牛栏坑、大坑(口)、流香涧、悟源涧,也包括这五个坑涧同属的坑涧系列,具体指慧苑坑系的内外鬼洞、竹窠、枫树窠等;流香涧系的倒水坑等;大坑系的九龙窠等。

正岩

东至崇阳溪,南至南星公路,西至高星公路,北至黄柏溪的景区范围内(面积70平方公里),“三十六峰,七十二洞,九十九岩”等山场,例如曼陀峰、北斗峰、天心岩、马头岩、弥陀岩等。

判别山场是否为正岩的重要条件是看这里的土壤,土壤多为岩石(紫色砂砾岩)风化土,土壤含砂砾量较多,接近30%,土层较厚、土壤疏松、孔隙度50%左右,土壤通气性好。

半岩

景区范围内,地势较平坦,小气候条件一般,土壤多为壤土或者壤土、岩石风化土混合土的山场。例如九曲溪、崇阳溪、黄柏溪畔茶园。

丹岩

福建省武夷山市所辖行政区除去武夷山风景区以外的山场,例如星村镇所属的黄村、曹墩等地山场。土壤多为红壤和黄壤。

孝文家茶山场分布

三坑两涧

牛栏坑、慧苑坑、大坑口、流香涧、倒水坑、天角、蜂窠等。

正岩

北斗峰、曼陀峰、水帘洞、马头岩、观音岩、乞丐岩、三涧口、长窠、玉华洞、清水坑、官山、小河边、广宁、土地岩、芒嘴例、玉华岗等。

三坑两涧、正岩山场与丹岩山场自然条件差异

光照

茶树喜光怕晒,生长需要阳光,但又不能过于强烈,喜欢漫射光。武夷山每年有将近三分之一的云雾天气,而正岩山场茶园每天的光照都比较少,狭窄的地方每日光照不足五六个小时,而对于茶树,这样的光照时间最好不过了。丹岩山场茶园往往很开阔,不具有短日照的特点。

生态

正岩山场茶园植被丰富,苔藓类、草本、木本、水生等植物与茶树共同生长,与种类繁多的动物、昆虫等共同营造了良好的生态系统,这样的生态茶园茶树不易滋生病虫害。丹岩山场茶园往往植被相对单一,乔木和竹子等植物较多,生态系统也很单一,病虫害严重。

土壤

正岩山场茶园土壤多为岩石(紫色砂砾岩)风化土,颜色棕红或棕黄,土壤含砂砾量较多,接近30%,土层较厚、土壤疏松、孔隙度50%左右,土壤通气性好。丹岩山场茶园多为壤土,且多为红壤,土壤砂砾含量低,较为紧实,孔隙度低。

水分

正岩山场茶园多与溪流相伴,水汽充足,保水效果好,基本不用人为灌溉。丹岩山场茶园多需要人为灌溉。

小气候

正岩山场茶园独特的山岩构造与土壤、溪流、植被、光照等自然条件共同营造了独特的小气候。在温度、湿度、生态的调控上,独一无二。

品种

武夷山是茶树品种的王国,许多原生种就起源于三坑两涧区域,比如肉桂、铁罗汉、水金龟、大红袍等。同时正岩山场茶园同一区域往往种植多个品种,这对于茶树生长和互补是有利的。丹岩山场茶园同一区域往往只种植一个品种。

解构孝文家茶山场

植被

每一处茶园都生长着各种各样的植物,它们有的与茶树共生在阶梯茶园中,有的生长在茶园旁边的山岩上,有的则着生在溪涧中,不同科属,不同品种,共同营造了良好的植被环境。良好的植被条件对于茶园水源涵养、土壤保护、抵御病虫害等有着重要作用。

随意走进孝文家茶园,石菖蒲、翠云草、树莓、虎耳草、繁缕、景天、络石、黄荆、黄花、肾厥、百合等植物相间分布,叫不上名字的植物更是数不胜数。

土壤

三坑两涧区域土壤多为岩石(紫色砂砾岩)风化土,颜色棕红或棕黄,土壤含砂砾量较多,接近30%,土层较厚、土壤疏松,孔隙度50%左右,土壤通气性好。这样的土壤条件更适宜茶树根系生长和内含物质积累。

丹岩多为壤土,且多为红壤,土壤砂砾含量低,较为紧实,孔隙度低。

武夷山不同区域土壤呈现

表土一般为壤土,主体土壤一般呈弱酸性,PH4-6之间,含砂砾量接近30%,孔隙50%左右。

(图片拍摄于武夷山风景区不同区域,都为正常裸露的表层土壤。)

水分

茶园水分主要包括降水(雨、雪、露水)、溪流、瀑布、山岩渗漏、岩泉等。

孝文家山场年平均降雨量超过2000毫米,年均气温19.5℃,年平均相对湿度80%-86%,无霜期250-270天。

水热条件关乎茶叶的生长,同时对于构成茶园生态系统的动植物也至关重要。

小气候

小气候是土壤、水分、动植物、光照、地形等自然条件共同作用的结果。这些自然条件造就了小气候,小气候也反过来也影响了这里的自然条件。

正岩山场在温度、湿度、生态的调控和调节上,独一无二,是人工控制的调节难以达到的状态。

具有这样独特小气候的茶园是茶树生长的乐园,不需要太多的人工干预,每一棵茶树尽情的呼吸、生长,这是一种完美的状态,是一种平衡的状态。

品种

孝文家茶品种丰富,除了肉桂、水仙等当家品种外还拥有大红袍、白鸡冠、铁罗汉、半天腰、水金龟、矮脚乌龙、北斗、黄观音、黄玫瑰、白牡丹、春兰、悦茗香、黄旦、银凤、奇兰、金钱子、玉麒麟、金罗汉、金毛猴、雀舌、石乳香、百瑞香、紫龙袍等品种。

茶树年龄结构丰富,老枞水仙、高枞肉桂、壮年肉桂、新枞肉桂等不同生长阶段的茶园都拥有。品种的丰富性和茶树年龄结构的丰富性为产品的丰富性和产品品质延续性奠定了基础。

茶园管理

孝文家茶拥有分布较广的山场,多种形态的茶园,尤其是石座式茶园。

孝文家茶拥有一套完善的茶园管理系统,针对不同的茶园,不同的时节,进行不同的茶园管理。

1、除草:

三月下旬及四月上旬,约于春茶开采前一个月。此时园中杂草因春日和暖,随茶芽萌动。

方法:通常用阔板锄头,以不锄伤茶树细根为准,约深11cm,此时草根新生未长,这样的深度就可以将草锄弃,断其生机。同时可用锄头将茶树旁的土壤,锄三四锄头堆于茶树根部,利于茶树生长。

2、客土:

从别的地方运土填入茶园,以增加土壤肥力。一般情况下,经三四年间,由附近山坡运入肥润新土,培于茶园中,可以恢复衰老树势,增加土壤肥分缓和雨水冲刷。客土是武夷岩茶传统上的重要施肥方式,孝文家茶在三坑两涧拥有较大面积的茶山,定期进行客土。

3、深耕和育苗:

深耕可疏松土壤,增进养分,促进根系生长和生发新根。同时将园中杂草锄翻埋入土中,令其腐烂,增进土中的腐殖质,为茶园中之天然肥料。 一般于八月下旬至九月下旬之间。

孝文家茶一般不进行育苗工作,茶苗多从专业育苗机构购买。

新苗种植后,由专人定期进行追肥和除草,春季萌芽期和冬季各追肥一次,肥料多为茶梗、饼肥等。同时新苗要酌情搭建篱笆进行保护。

原则上,孝文家茶对于茶树(老茶树)不进行铲除工作,孝文家茶认为,茶树的种植是一个过程,很多茶树种植十几年甚至几十年,对这片茶园已经适应,拔了实在太残忍,也会破坏生态。同时,品种的丰富性和多样性也是孝文家茶看重的。

石座式、阶梯式茶园

坡地茶园

石座式茶园

建造年代:

民国、清代、明代甚至更久。石头为长约25cm,宽20cm,厚约15cm的

长方形石块。石座高度1-2米

连接方式:

石块的自然叠压,也可能使用特殊粘合剂,比如糯米灰浆。

优点:

1、水土保持好,既透水又保水。

2、利于土壤导热、通气。

3、协调自然美观。

工艺标准

孝文家茶在武夷岩茶和肉桂制作上拥有完善的制作体系。

根据肉桂的制作流程,孝文家茶制订了初制环节、精制环节、存储运输环节的标准体系。

▎初制

肉桂加工初制工艺包括:采摘、萎凋、做青、炒青、揉捻、初烘、毛茶审评等环节。

采摘

肉桂属中芽偏迟的品种,采摘期约在五月五日到十二日之间(不同年份,稍有差异)。采摘程度掌握不要太偏嫩,以“中开面稍过,大开面不到”为适采期。

采摘过程中的难点在于采摘标准的把握,因为在短时间内,要将茶青采完,合理的安排采摘,是茶叶品质的保证。

孝文家茶只做头批春茶,不采制二春茶、夏暑茶、秋茶。

大中小开面示意

中开面指新梢形成驻芽后第一叶的叶面积大小约等于第二叶三分之二。大开面指第一叶的叶面积大小近于或等于第二叶大小。

1、采摘手法:

通常是手掌向上,轻轻握住要采的新梢,后用拇指和食指夹住芽叶将其折断,也可以掐断。

提手采与掐采:一般绿茶、红茶的采摘不采用掐采,因为掐采易使掐口处红变,对品质产生影响,故一般采用提手采。肉桂在采摘的时候,成熟度较高,提手采不易折断枝条,故一般采用折采和掐采,并且掐口对茶叶品质影响较小。

一般而言,有经验的采茶工会由丛内采到丛外,由丛下采到丛上,逐枝、逐丛采净。

2、采摘时机的判断:

采摘时机的判断:茶厂有专门的“带山”师傅,在每年春茶开采前,就要上茶山,观察茶树长势,以确定采摘时期。武夷山很多厂家(农户)的茶园分布很分散,往往只有主人和“带山”知道具体哪一块儿、哪一陇属于自己的茶园。

所以,“带山”的职责很大,要求也很专业,往往由老板很信任的人担当。孝文家茶的带山是孝文的母亲,阿姨对家里的茶园如数家珍。

3、高枞的采摘:

对于高枞肉桂,采摘时只能一只手拉弯枝条一只手采摘。相对来说采摘的难度增加不少。

4、茶青运输:

采摘的茶青放入采茶工随身携带的青篓,当青篓装满或者一片茶园采摘完毕,带山还会对采茶工所采茶青进行逐一称量(作为核算工资的参考)。然后将茶青集中于挑青篮,由挑青工挑运回厂。不同的山场,不同的品种需要分开挑运,并做好记录。

孝文家茶茶青运输全程采用挑青篮(竹制),现在很多厂家直接采用蛇皮袋装茶青运输回厂,挑青篮的好处是透气性好,不会捂坏茶叶,对于后续的萎凋和做青很重要,而蛇皮袋装茶青对于茶青的呼吸和保存都不利,虽然方便,一次能运输很大量,但是,孝文家茶坚决不用蛇皮袋(塑料袋)运送茶青。

萎凋

武夷岩茶一般采用日光萎凋,当遇阴雨天时,利用萎凋槽(现在多使用综合做青机)进行热风萎凋。孝文家茶的所有初制和精制过程,保证全程“不落地”。

1、场地和天气:

场地开阔,空气流通顺畅,远离污染源。场地平坦、干燥、洁净,以水泥地等铺装地面为常用。

有阳光的时候都适合晒青,中午阳光比较强烈,晒青程度变化快,需要实时观察茶青状况,以免晒青过度。

由于肉桂鲜叶含水率较低,不宜曝晒,根据经验,一般在做茶季,下午4点-6点进行日光萎凋效果好。

2、技术要点:

日光萎凋的技术要点:青叶的摊放要求薄摊,一般以青叶刚好相互叠压为好,每平方米的摊放青叶在0.75kg左右。有经验的做青师傅会根据茶青状态和当时的气温、湿度、风速等气象条件进行判断摊叶厚度。

日光萎凋整个过程中要进行一次归堆和二次匀铺,一般当茶青表面(接受阳光的一面)失去光泽,呈现轻度萎蔫状态,茶青青草气部分散发,带有轻微芬芳的香气的时候进行。

萎凋的难点在于,根据天气确定摊叶厚度和萎凋时间。

3、萎凋适度:

当茶青整体失去固有光泽,由深绿变成暗绿色,呈轻度萎蔫状,两侧下垂,带有芬芳香气的时候,就可以收青了。晒青完成,茶青的失水率约12%-15%,总共用时在10分钟-40分钟之间。

4、晾(凉)青:

晒青完成,茶青装入青间,然后倒入青湖中,进行开青。

开青需要两个做青师傅合作进行。开青完成后,水筛置于晾青架上,先进行晾青。

晾青的目的主要是散发热气,同时使梗中的水分向叶片运输,恢复茶叶“活性”,便于摇青的进行。晾青至青叶叶尖稍挺,略显恢复“原状”(称还阳)为适度,历时约30-50min,就可以进入做青阶段。

做青

做青是岩茶制作过程中最复杂细致的环节。

原理:通过反复摇青和静置多次交替,随着水分的转移运输和逐步散失,梗、叶脉中的可溶性物质及水分输送到叶片;

叶缘细胞轻微破坏,局部氧化形成“绿叶红镶边”的外形特征;同时酶促氧化、水解等反应促进内含物质的形成;

综合作用形成香气浓郁,滋味醇厚的品质。

做青的难点:摇青时机、力度、时间的把握。

摇青历程:

动作:双手持水筛约1/3处,双脚自然分开,身体重心稍下移,上半身自然倾斜。通过双手上下左右晃动,将置于水筛中的青叶不断回旋,上下翻动,使叶缘与叶缘、叶缘与筛面相互摩擦,叶缘细胞破碎(摇青的过程中,完整的茶青不能洒出)。

左右手来回一个完整的动作,茶叶旋转一圈,算作一下摇青,一次摇青要进行数十下。

每次摇青完后,把水筛边支于晾青架柱上,用肚皮顶住,双手把茶青均匀摊开,然后静置。全部做青过程大约需反复摇青十次。

走水:静置后期,叶片继续蒸发水分,叶片失水多,叶梗失水少,叶片又呈萎蔫状态。

还阳:在摇青过程中,叶片组织因振动而增强细胞吸水力,增进输导组织的输送机能,茎梗里的水分通过叶脉往叶片输送,叶片恢复挺翘状态。

肉桂做青过程中技术要点和内质变化表

肉桂做青过程中叶片的变化

(此图中的图片多为摇青后“还阳”状态拍摄,叶态挺翘)

杀青

把做青过程形成的品质相对地固定下来,并起到醇化滋味和提高香气的作用。

原理:利用高温破坏酶的活性,终止青叶继续氧化,钝化叶内酶活性,形成特有品质。

肉桂的加工现在基本采用滚筒杀青机杀青。

1、手工杀青与手工揉捻

• 传统的炒青方式与揉捻相结合,采用“双炒双揉”的方式进行。

• 初炒:锅温220-250℃,每锅投叶量为0.7-1kg,时间约2分钟,以闷炒为主,中间结合抖炒或翻炒,直至青叶柔软粘手,青气消失,清花香显露时杀青适宜。

• 初揉:起锅后趁热在特制的、具有十字状阶梯形的揉捻器具(揉茶筛)上,左手掌把住茶叶,右手掌按住茶叶往左前方推转,茶叶转到揉茶筛前部时,右手转到左手前,把握住茶叶并将之轻拉回来,左手按住茶叶往右前方推转。如此左右反复交叉揉推,约2-4分钟。

• 复炒:俗称“过红锅”,温度比上次炒青稍低,180℃左右,时间较短约20秒左右,能弥补第一次炒青不足,也对形成岩茶品质起很大作用。

• 复揉:手法一样,时间约半分钟,起到让条索紧结的作用。

手工杀青和揉捻要面对高温和高强度两个工作状态,对技术和身体要求都很高,总体上制茶效率较低。同时,杀青机和揉捻机能很好的达到岩茶加工的要求,所以,现在武夷岩茶的加工中,杀青和揉捻基本都是采用机器。

2、机器杀青的技术要点

锅温在280-320℃,投叶量为 45-55 kg,杀青历时5-8 min。

杀青适度为叶态干软,叶张边缘起白泡状,手揉紧无水溢出呈粘手感,青气去尽呈清香味即可。

出青叶时快速出尽,不留锅底。

揉捻

• 杀青后趁热揉捻,投叶量为筒体高度的 1/2-4/5。

• 压力按轻压→重压→轻压的原则调节,重复 3 次(俗称三紧三松),每次加减压 1.5-3min,加压的轻重程度可根据揉捻机底盘上产生的碎末量来判断,视青叶老嫩度不同适当调整压力,原则上以不产生碎末为宜。但要注意掌握压力的轻重程度,以防出现条索过松,成茶率偏低,“揉不倒”的现象。

• 揉捻结束后及时抖散摊晾。

• 揉捻历时5-8分钟。

烘干

• 也叫“走水焙”,原先是用焙笼进行,现在一般采用烘干机(链板式烘干机)烘干,将揉捻好的茶叶均匀摊铺上机,厚度约2cm,30~40 min 烘完一道,至手触茶叶带刺手感,下机均匀摊在水筛或竹席上,静置 2-4 h,再烘第二道,一般烘 2-3 道即可全干。

• 一般温度为 130~150℃,要求温度稳定,第二道烘干温度比第一道略低 10℃直至烘干,烘干后的毛茶摊开冷却至室温方可装袋进库。毛茶初制即算完成。

毛茶审评

毛茶初制完成后,要进行一次毛茶审评。

抓一把(大致能挑出一泡的量)毛茶放入审评盘,然后挑梗,这个时候可以大致判断这批茶的制率(除去黄片、茶梗,剩余的精茶与毛茶的比率),然后看外形、闻干茶的香气,再进行开汤,毛茶审评5g茶样,通过茶汤的色泽、亮度、香气、滋味和叶底等感官表现,能对这批茶的工艺进行大致的评判,做青、炒青、揉捻、走水焙等是否到位,为后面的茶叶加工提供一定的参考。

▎精制

肉桂的精制包括审评定级、归堆、分筛、拣剔、匀堆、初焙、静置、复焙、匀熟堆、装箱等工序

审评定级

毛茶初制完成,对所有的不同批次毛茶进行审评,判定级别。

归堆

审评定级完的茶叶,将级别一致、品质相近的同种茶叶归为一类。将要归为一类的茶叶倒在一起,翻拌均匀。

归堆看起来是很简单的工作,但是对于技术的要求非常高,只有经验丰富的制茶师才能熟练的操作。

分筛、拣剔、匀堆

分筛:通过分筛设备,初步分离不同长短、大小的茶叶。

拣剔:把茶叶中的茶梗和黄片等从茶叶中拣剔出来。

孝文家茶的拣剔工作由人工拣剔和机器拣剔共同完成,毛茶先由人工拣去茶梗,再由光电色选机进行拣剔,拣出黄片、碎片、三角片等,然后再人工精细拣剔,最后再经过一遍光电色选机,才算拣剔完成。

匀堆:将拣剔完成、待焙火的茶叶按照不同的等级、批次进行分类,并翻拌均匀。

焙火

作用:

1、增加和固定香气、滋味,改善品质

2、蒸发水分,延长保质期

3、增加匀堆原料的融合度

原理

综合了氧化、熟化、异构化等反应,对香气、滋味、外形等产生综合影响。

烘焙过程中美拉德反应、焦糖化反应产生大量吡嗪类、吡咯类和呋喃类等为代表的具有焙炒香的化合物。

焙炒香常被称为火功香,不同程度的火功香能满足不同地区消费者对乌龙茶火候的要求。焙火过程中可使糖类、氨基酸、果胶质都经脱水转化成香气成分,故有焦糖香、蜜糖香等。

焙火还促使儿茶素、醛类、醇类氧化分解与氨基酸结合成为新的香气类型,形成新的工艺香。热力促使茶色素氧化转化,对成茶色泽、叶底和汤色浓度起到良好的影响。

1、焙火分类

焙火程度的高低要根据茶叶基本特性、销区习惯和消费者的特殊需要来掌握。在茶叶基本特征方面,火候的掌握要注意不同品种、不同季节、不同地区、不同发酵程度、不同等级、不同含水量而有区别,原料粗细不同、新旧茶不同火候轻重程度亦不同,通常内质越好的茶越耐焙。

一般按焙火时间把岩茶的火功分为轻火、中火和足火三个层次, 也可称为轻焙火、中焙火、重焙火。

孝文家茶肉桂多采用中足火工艺。

2、肉桂焙火的工序:打焙--初焙--静置--复焙(炖火)

打焙主要步骤:整理焙窟--铺炭--引燃木炭--加盖木炭--燃烧木炭--盖细炭--覆灰

初焙步骤:置茶--焙笼上焙窟--测温--温度调节--翻茶

①置茶:每笼约装 1-4kg,平铺于焙笼中。

②焙笼上焙窟:将装好茶叶的焙笼置于打焙好的焙窟上,焙笼与焙窟中心在一条线上。

③翻茶:每隔 30-60 min 翻动一次,翻动时,将焙笼从焙窟提下,用双手翻匀茶叶。如此重复 10 多次,历时8-10 小时。

④备注:焙笼大小的不同,焙筛形状的不同,茶叶的不同,每笼的置茶量、翻动时机、历时等参数不同。

3、温度

• 测温(手背试温):手背贴住焙笼外部下端,靠感觉测温。手背感觉很烫,贴不住为高温;手背感觉到烫;但贴得住为中温;手背感觉不到烫为低温。初焙的温度在110℃左右。现在也有很多人用红外温度计测温。

• 温度调节(括灰):温度偏低时,用木制括灰刀,将盖灰括薄;温度偏高时,用灰勺加层灰,然后用括灰刀括平压紧。

• (开火):随着焙火过程的进行,上层的炭粒经过燃烧会逐渐化为灰,造成火堆火力自然降低减弱。所以焙茶师傅还要抓准时机,用铁质焙刀插入窟沿向内挤压,以增高炭堆,然后再用木灰刀压平表面炭火并盖上细灰,以提高焙温。

静置、复焙

• 初焙后的精茶需静置20-40天,再复焙(炖火)。

• 复焙要“文火慢焙”,焙温掌握低→高→低的原则,反复调温翻焙,温度大致在100-120℃之间变化,历时8-12小时。

• 焙火适度为干茶手感光滑,茶条表面显宝色、油润、呈蛤蟆背状,闻干茶显现特有的焦糖香,泡后茶汤橙红透亮,饮之香中带有花果香,滋味柔和、醇厚、绵长。

匀熟堆、装箱

匀熟堆,将焙好的茶叶按照一定焙火程度进行匀堆。

焙火适度的茶叶,放到洁净阴凉干燥处摊晾至略高室温,趁温热装箱密封保存。

刚焙好火的茶根据不同“火功”,存放 3个月以上再品饮为宜。

焙火的主要步骤

▎品质控制与检测

• 全程的跟踪记录。

• 从采摘到初制再到精制,每一步都有记录,记录的内容包括技术要点,责任人,时间节点等。

质量检测

• 孝文家茶会将每一批次的茶叶送检质量监督部门及检测机构和大中专院校及科研院所,进行相关的质量检测。

• 检测的内容包括相关物质的含量,比如水分、灰分、咖啡碱、茶多酚、氨基酸等的含量;相关卫生安全指标,比如重金属含量、农药残留量等。孝文家茶六款肉桂产品的各项检测指标均达到国标要求,显示农药零残留。

▎包装、存放

存储

干茶存储于密闭容器内,比如马口铁桶、罐,置于避光、通风、干燥、阴凉、室温条件下存储。

包装

• 材料:现在的岩茶多采用小泡袋包装形式,容量在7-12g之间,材质主要有铝箔、牛皮纸、塑料等。孝文家茶内包装采用专版定制加厚铝箔泡袋,材质为PET+AL+PE。材质无毒、无味、热封功能好、密封性效果好、不易破袋漏气,起到很好的防污、防潮、延长保鲜作用。

• 包装盒和内衬多采用卡纸、精品纸、硬纸板、瓦楞纸等材质,环保卫生。并根据情况对包装盒进行覆膜处理。

• 机具:孝文家茶包装机具多由厂家定制,操作方便,能做到自动称量、自动封口,效率高,干净卫生。主要有自动称量包装机、封口机、激光喷码机、覆膜机等。

• 场所:在专门的包装车间进行,有专门的辅料仓库,包装车间干净卫生。

孝文家茶六款肉桂产品的各项检测指标均达到国标要求,显示农药零残留。

肉桂产品定位及风格

孝文家茶六款肉桂在风格上既保持统一,又具有明显的个性。在成熟工艺的基础上,不同的产品在香气、滋味、韵味的丰富程度和饱满度上保持一定的层级差异。

孝文家茶肉桂香气类型

[丰富、复杂、持久]孝文家茶肉桂具有丰富、复杂且持久的香味特征。

肉桂在武夷岩茶中本身属于香气和滋味结合得比较好的品种,尤其是其独特的品种香,备受青睐,在成熟的传统工艺前提下,孝文家茶肉桂产品具有综合的“品种香、工艺香、地域香”。

肉桂主体香气类型有八种:果香、花香、木质香、甜香、(炒)坚果香、焙火香、香料、乳香,而每种主体香型又有不同的具体呈现,表现如下:

[果香] 柠檬、橙、佛手、水蜜桃、菠萝、百香果、蜜瓜、雪梨、青梅、杨梅、樱桃。

[花香] 兰花香、桂花香、栀子花香、腊梅、槐花、花粉。

[木质香] 植物清香、苔藓、粽叶、糙米、谷壳、秸秆。

[甜香] 蜂蜜、焦糖、冰糖、甘蔗、桂圆、甜枣。

[(炒)坚果] 杏仁、核桃、松子、瓜子、榛子。

[焙火香] 火工(功)香、烤面包、巧克力。

[香料] 桂皮、豆蔻、甘草、薄荷、茴香。

[乳香] 乳甜香、奶酪、奶油、麝香。

孝文家茶肉桂香气风格

孝文家茶肉桂的香气不是单纯的香气堆砌,而是富有层次,且香入水。

孝文家茶肉桂的香气在不同冲泡阶段的呈现变化表现出一定的节奏感,香气的高低、类型、呈现部位都有一定的层次。更重要的是香气不是浮在表面,而是入水,与茶汤融合,协调舒适。

[干茶香气] 冷香和热香,热香是将茶叶在温热的盖碗中摇动几下,再闻干茶香气。孝文家茶肉桂的干茶香气往往表现出焙火香、炒坚果香、花果混合的香气。

[水香] 茶汤中的香气,茶汤入口充分接触后,口腔中的气息从鼻孔呼出,细细感觉到的茶汤中香气。水香往往和滋味相融合,孝文家茶肉桂具有细腻的水香,香型丰富,以花香、果香、乳香、焙火香为主,且水香与茶汤融合度、持久度高。

[盖香] 茶叶冲泡时杯盖的香气。孝文家茶肉桂盖香纯正,清幽,持久度高,香型以花果香和乳香为主。

[杯底香] 也叫挂杯香,品茗杯饮尽后余留的香气和公道杯倒尽后余留的香气。孝文家茶肉桂挂杯香持久、饱满,香型富于变化,花香、果香、乳香、香料等香型。

[叶底香] 茶叶冲泡后,底叶的香气。孝文家茶肉桂叶底香以花香、木质香为主。

孝文家茶肉桂滋味风格

[协调、均衡] 孝文家茶肉桂具有均衡、协调的口感特色。

孝文家茶肉桂总体具有柔、顺、滑、糯、稠、厚、爽、甜、酸、清、辛、苦、涩、回甘、生津、回味等口感结构。

孝文家茶肉桂的口感结构具有综合、协调、均衡、饱满的特点。

孝文家茶肉桂的口感结构具体体现在汤感协调、耐泡度高、口腔具有一定的刺激性、品种风格明显和韵味悠长的特点。

干茶、叶底

孝文家茶肉桂干茶色泽乌褐油润,带宝光,条索紧结,匀整,带红点或稍带红点,稍有白霜,干茶带微微清凉的香气和炒坚果香气。

叶底色泽乌褐、青褐较润,边缘朱砂红明显,中间红绿黄三色,触感柔软光滑,往往显“蛤蟆背”。

汤色

橙红、浅橙红、橘红、橙黄、浅橙黄等色泽,清澈透亮。

孝文家茶根据产品不同风格特点,岩茶层级,推出了牛首、牛肉、金奖、国风、雅颂、口粮茶等肉桂系列产品。

这六款产品拥有不同的风格、不同口感。

武夷岩茶的极致代表——牛首

最顶级的山场原料+最完美的工艺呈现,充分彰显岩骨花香之妙,代表了武夷岩茶的巅峰之作。

香气丰富饱满清雅,滋味甜柔协调统一,汤感顺滑,回味长久,韵味悠长,带着满满的活力。

牛栏坑肉桂的杰出代表——牛肉

正宗牛栏坑肉桂的市场标杆,正宗山场与标准工艺的体现,充分彰显山场气息、岩韵之美,成就武夷岩茶的极致单品。

香气细腻馥郁,滋味足口感强劲,协调爽口,舌底鸣泉,山场气息浓厚。

三坑两涧肉桂的杰出代表——金奖肉桂

正岩肉桂的市场标杆,正岩山场与完美工艺的完美体现,彰显武夷岩韵,成就典型正岩肉桂的杰出代表。

香气融合度极高,滋味甜糯绵长,汤感协调舒适,灵动而静谧。

典型正岩肉桂的代表——国风肉桂

正岩山场与标准工艺的完美体现,典型正岩肉桂的代表。

香气浓郁高长,滋味厚重,汤感顺滑稠厚,风格均衡。

标准武夷肉桂的代表 ——雅颂肉桂

正宗原产地与武夷岩茶标准工艺的代表,满足市场主体消费群的日常馈赠与品饮。

香气高扬,品种特征明显,滋味甜绵,水乳交融。

日饮武夷肉桂的代表——肉桂口粮茶

正宗原产地与武夷岩茶传统工艺的代表,满足市场主体消费群的日常待客与自饮。

香气焙火香显,滋味浓厚,风格明显。

武夷岩茶的极致代表,牛栏坑肉桂之首,一款顶级山场、极致工艺、完美口感的武夷岩茶巅峰之作。

牛首,顾名思义,牛栏坑肉桂中的佼佼者,和牛肉一起共同构成了孝文家茶肉桂系列产品中的顶级私房茶产品系列。

它的出现,代表了孝文家茶最高的品质和最顶级的产品,这样的定位并不单单是体现在价格上,更是孝文家茶追求品质,精益求精的制茶理念的体现。牛首在市场上受到追捧,成为各地茶会的明星,正是茶友对其顶级品质的认可和欣赏。

牛首原料来自武夷山“三坑两涧”核心区域的牛栏坑山场头春茶青,由陈孝文亲自把控每一步制作工艺,科学日光萎凋、全手工标准摇青、精心炭焙,将肉桂品种的香气滋味发挥到极致,把山场气韵充分展现。

工艺特色

孝文家茶牛首的生产工艺恪守武夷岩茶传统工艺,从初制工艺的采摘——萎凋——手工做青——炒青——揉捻——初烘,到精制的审评定级——拣剔——手工炭焙——包装等工序,每一步都力求完美。

【萎凋】

孝文家茶牛首萎凋基本都采用日光萎凋工艺,相较于其它萎凋方式,日光的加入有利于成品茶香气馥郁程度提高和滋味平衡性的提高。

【手工做青】

摇青作为武夷岩茶加工过程中最重要且最难以掌握的工序,孝文家茶经过五代制茶人的技艺传承,逐渐形成了一套标准的、科学的手工做青体系。运用在牛首上,通过看青做青,看天做青,将顶级的原料展现出最高品质的水准。

手工摇青费时费力,牛首的摇青工序历经十几个小时,全程要摇青十几次,并且都是在夜晚进行,从前一天傍晚到第二天凌晨,异常辛苦。但是,手工摇青对于牛首香气和滋味的形成起着关键作用。

【手工炭焙】

炭焙也是武夷岩茶中一道非常关键的工序,孝文家茶牛首全程采用炭焙,且经过两次焙火,每一次炭焙对于茶,对于制茶人都是一次历练。炭焙对牛首的品质提升不仅仅是香气和滋味,对于整体风格、韵味、调性的改变都起到关键作用。

原料来源

牛首原料为武夷山“三坑两涧”核心区域的牛栏坑山场头春茶青。

原料概述:

牛栏坑位于“三坑两涧”核心区域,这里的山场属于武夷岩茶顶级山场,拥有优异的自然条件、环境、生态条件和小气候,而孝文家茶则拥有最大面积的牛栏坑山场。

孝文家茶牛肉的原料茶树为20世纪80年代种植,树龄大部分在20-30年之间,茶树生长健康,根系相对粗壮发达,并且茶树生长的生态环境健全、生态多样性良好,具体表现为茶树周边有多种伴生植物。

孝文家茶牛肉茶园为石座式茶园,茶园水土保持好,透水又保水,茶园定期除草、深耕、客土,不做其他过多人工干预。

茶青原料全部为头春原料,采摘时间在5月6日至5月12日期间,采摘期很短。

[综合、复杂] 孝文家茶牛首具有优雅、细腻的香气特色。具有非常丰富的香气类型,饱满的水含香和持久的留香。

1、香气丰富程度

【焙火香】清正舒适,清雅细腻。在干茶中表现炒坚果类似榛子的香气,汤中前两水有清雅的火功香,融于茶汤,与其他香气融合度高,三水之后火功香基本不显现。

【品种香】明显、复杂、细腻。肉桂特有的桂皮香和辛香在前五泡显现,微辛而不烈,持久而不夺其他香气,与植物清香、花香、果香相融合,表现出很高的层次感;花粉香表现出馥郁饱满的花果混合的香气,冷嗅和热嗅有不同的体验,热嗅更丰厚,冷嗅更幽长。

【工艺香】丰富复合。熟果香在汤中表现得很具体,有多种香型体现,蜜桃、甜瓜、百香果等,同时熟果香具有很强的包容性,花香、焙火香、清香都能融合在熟果香中;清雅持久的乳香令人愉悦。

2、香气的协调度和持久度

【水含香】香融于汤,滋味和香气一体,茶汤入口后,与口腔碰撞激发的香气富有层次,焙火香、品种香、工艺香都在汤中显现。融合在茶汤中的香气具有较高的协调性,不仅仅是香气之间的协调,也是香气与滋味、汤感的协调。

【留香】首先是口腔、喉咙等身体部位留香,唇齿间留香持久,回味悠长。杯底、杯盖的留香丰富、持久。杯底熟果香、乳香、甜香等,香气清雅且持久,冷热嗅统一又有变化。杯盖花果香、糯甜香,香气清纯。

3、香气的层次

香气在茶汤中、杯盖、杯底的呈现都是渐次进行,不仅仅香型之间的呈现存在时间的变化,某一种香型在不同冲泡之间、同一次冲泡过程中的呈现都存在节奏的统一和变化。

口感滋味风格

1、汤感极顺滑、稠厚、饱满

牛首茶汤入口即化,顺滑度高,快速滑入喉咙,需细细体会,方能抓住茶汤入喉一瞬的感觉。茶汤整体稠厚,口腔的感觉饱满有层次。

2、协调性

整体的滋味甜柔、爽滑、糯感强,在滋味厚度增加后,会有较轻柔的苦,但是苦能迅速化开,舌面轻微的涩也能迅速化开,同时带来持续不断的生津,让口腔得到长久的滋润,融合不同滋味在茶汤中的口感结构,展现出超高的协调性。

3、浓强度

牛首的浓强度主要体现在风味特征、滋味刺激、香气浓度上,整体来看牛首的浓强度适中,滋味有一定刺激性,香气浓度较高,风味特征明显,综合表现浓强度适中。

4、平衡感

牛首滋味的平衡感体现在其产生的味觉和触觉在相互作用下,带来平衡协调的表现。牛首滋味的味觉有甜、酸、微辛、微苦、涩等几种感官感受,这些味觉感受会相互作用,比如酸和甜会相互综合,中和一部分的苦和涩,带来茶汤的平衡,茶汤不会表现出过于偏向某一种味觉。

牛首除了具有滋味的平衡感外,还具有香气的平衡,多种香气的混合及它们之间的相互作用,保证了任何一种香气都不会太突兀。香气和滋味的平衡带来了整体茶汤的平衡。

5、韵味

牛首是孝文家茶中韵味饱满而又独特的一款茶,清凉持久的回味、茶汤中蕴含的混合着木质和植物清香赋予了牛首厚重的山场气韵。

6、持久度

牛首滋味的持久度主要体现在耐泡度上,牛首茶汤的厚度保持较久,一般在2-4水滋味达到最适,风格特征也最明显,在第6水前后会有一次转柔,而滋味明显下降在12水之后。

7、变化

滋味的变化首先表现在冲泡过程中每一泡滋味的变化,汤水、苦涩鲜甜、回甘生津位置,强度和香气、喉韵上的转变,每一泡都能在这种变化中同时具备很好的平衡感和协调性。

武夷岩茶品类中最具声望的一个极致单品,堪称武夷岩茶之巅。一款顶级山场、至臻工艺、经典口感的武夷岩茶。

牛肉是孝文家茶所有系列产品中,第一款名字中带有山场属性的产品,和牛首一起,共同构成了孝文家茶肉桂系列产品中的顶级私房茶产品系列。

它的出现不仅对孝文家茶意义非凡,同时对于整个武夷岩茶市场,在品牌、价值形象的塑造上,引领了潮流。虽然孝文家茶牛肉以独立包装商品名称推向市场也不过三年时间,但不可否认的是,牛肉已经成为了孝文家茶的经典名作。

牛肉原料来自武夷山“三坑两涧”核心区域的牛栏坑山场头春茶青,由陈孝文亲自把控每一步制作工艺,科学萎凋、全手工摇青、精心炭焙,将肉桂品种的香气滋味发挥到极致,把山场气韵充分展现。

工艺特色

孝文家茶牛肉的生产工艺恪守武夷岩茶传统工艺,从初制工艺的茶青采摘——萎凋——做青——炒青——揉捻——初烘,到精制的审评定级——拣剔——炭焙——包装等工序,每一步都力求完美。

【萎凋】

孝文家茶牛肉的萎凋大多采用日光萎凋工艺,在阴雨天气采用综合做青机萎凋。

【做青】

做青作为武夷岩茶加工过程中最重要且最难以掌握的工序,孝文家茶经过五代制茶人的技艺传承,逐渐形成了一套标准的、科学的手工做青体系。运用在牛肉上,通过看青做青,看天做青,将顶级的原料展现出最高品质的水准。

手工摇青费时费力,牛肉的手工摇青工序历经十几个小时,全程要摇青十几次,并且都是在夜晚进行,从前一天傍晚到第二天凌晨,异常辛苦。但是,手工摇青对于牛肉香气和滋味的形成起着关键作用。

【手工炭焙】

炭焙也是武夷岩茶中一道非常关键的工序,孝文家茶牛肉全程采用炭焙,且经过数次焙火,每一次炭焙对于茶,对于制茶人都是一次历练。炭焙对牛肉的品质提升不仅仅是香气和滋味,对于整体风格、韵味、调性的改变都起到关键作用。

原料来源

牛肉原料为武夷山风景区“三坑两涧”核心区域的牛栏坑山场头春茶青。

原料概述:

牛栏坑位于“三坑两涧”核心区域,这里的山场属于武夷岩茶顶级山场,拥有优异的自然条件、环境、生态条件和小气候,而孝文家茶则拥有最大面积的牛栏坑山场。

孝文家茶牛肉的原料茶树多为20世纪80年代种植,树龄大部分在20-30年之间,茶树生长健康,根系相对粗壮发达,并且茶树生长的生态环境健全、生态多样性良好,具体表现为茶树周边有多种伴生植物。

孝文家茶牛肉茶园为石座式茶园,茶园水土保持好,透水又保水,茶园定期除草、深耕、客土,不做其他过多人工干预。

茶青原料全部为头春原料,采摘时间在5月6日至5月12日期间,采摘期很短。

香气风格

[馥郁、持久] 孝文家茶牛肉具有馥郁、持久的香气特色。具有丰富的香气类型,饱满的水含香和持久的留香。

1、香气丰富程度

【焙火香】表现不直接,细腻。在干茶中表现炒坚果类似炒松子的香气,汤中前两水有轻柔的火功香,融于茶汤,与其他香气融合度高,三水之后火功香基本不显现。

【品种香】明显且持续不断。植物的清香与花果香构成了牛肉香气的骨架;肉桂特有的桂皮香在前五泡显现,如此的香料味并不激烈,也不会影响其他香气的表现;花粉香主要在杯底显现,表现出馥郁饱满的花果混合的香气,冷嗅和热嗅有不同的体验,热嗅更丰厚,冷嗅更幽长。

【工艺香】饱满。熟果香在汤中表现得很具体,具有很强的包容性,花香、焙火香、清香都能融合在熟果香中;清雅持久的乳香是牛肉给人的惊喜,或者说是这款茶香气的升华。

2、香气的协调度和持久度

【水含香】香融于汤,滋味和香气一体,焙火香、品种香、工艺香都在汤中显现。融合在茶汤中的香气具有较高的协调性,不仅仅是香气之间的协调,也是香气与滋味、汤感的协调。

【留香】口腔留香持久饱满,唇齿留香。杯底、杯盖的留香丰富、持久。杯底熟果香、乳香、花粉香、甜香等,香气清雅且持久,冷热嗅统一又有变化。杯盖花果香、糯甜香,香气清纯。

3、香气的层次

香气在茶汤中、杯盖、杯底的呈现都是渐次进行,不仅仅香型之间的呈现存在时间的变化,某一种香型在不同冲泡之间、同一次冲泡过程中的呈现都存在节奏的统一和变化。

口感滋味风格

1、汤感顺滑、稠厚、饱满

牛肉茶汤入口即化,顺滑度高,快速滑入喉咙,需细细体会,方能抓住茶汤入喉一瞬的感觉。茶汤整体稠厚,口腔的感觉饱满有层次。

2、协调性

整体的滋味甜柔、爽滑、糯感强,在滋味厚度增加后,第三、四水会带有较明显的苦,但是苦能迅速化开,舌面轻微的涩也能迅速化开,同时带来持续不断的生津,让口腔得到长久的滋润,融合不同滋味在茶汤中的口感结构,展现出超高的协调性。

3、浓强度

牛肉的浓强度主要体现在风味特征、滋味刺激、香气浓度上,整体来看牛肉的浓强度适中,滋味有一定刺激性,香气浓度较高,风味特征明显,综合表现浓强度适中。

4、平衡感

牛肉滋味的平衡感体现在其产生的味觉和触觉在相互作用下,带来平衡协调的表现。牛肉滋味的味觉有甜、酸、辛、苦、涩等几种感官感受,这些味觉感受会相互作用,比如酸和甜会相互综合,中和一部分的苦和涩,带来茶汤的平衡,茶汤不会表现出过于偏向某一种味觉。

牛肉的茶汤本身就具有很高的平衡感,茶汤的苦、涩感较轻,而带着微微果酸的甜本身就很舒服。

牛肉除了具有滋味的平衡感外,还具有香气的平衡,多种香气的混合及它们之间的相互作用,保证了任何一种香气都不会太突兀。香气和滋味的平衡带来了整体茶汤的平衡。

5、韵味

牛肉是孝文家茶中韵味无穷的一款茶,清凉持久的回味、茶汤中蕴含的混合着木质和植物清香赋予了牛肉厚重的山场气韵。

6、持久度

牛肉滋味的持久度主要体现在耐泡度上,牛肉茶汤的厚度保持较久,一般在2-4水滋味达到最适,风格特征也最明显,在第6水前后会有一次转柔,而滋味明显下降在10水之后。

7、变化

滋味的变化首先表现在冲泡过程中每一泡滋味的变化,汤水、苦涩鲜甜、回甘生津位置,强度和香气、喉韵上的转变,每一泡都能在这种变化中同时具备很好的平衡感和协调性。

编年表及参考文献

附录一 肉桂生产标准控制

1、茶青采摘:开面采,采摘标准为一芽三四叶。

2、茶青储运:竹制青篓、挑青篮储运,保持通风透气。

3、日光萎凋:摊叶厚薄均匀,日照适度,一般傍晚五六点进行,叶色由深绿变成暗绿色,呈轻度萎蔫状,香气芬芳,失水率约12%-15%。

4、做青:静置——摇青——静置,多次交替进行,约10次左右,历时12小时。香气的变化由青草香→清香→清花香(兰香)→花果香(水蜜桃香等);叶色由绿→黄绿→朱砂红转变,最后叶面突起显龟背状,红边显现达到绿叶红镶边(三红七绿)。

5、炒青:锅温控制在280~320℃,叶面温度约65-85℃,炒青时间5-8分钟左右,炒青适度为叶态干软,叶张边缘起白泡状,手揉紧无水溢出呈粘手感,青气去尽呈清香味。

6、揉捻:使茶叶成条形;破环细胞壁,使茶汁溢出,历时5-8分钟。

7、初烘:分两次烘干,头烘:130~150℃,头烘完静置2-4小时,进行二烘;二烘:温度约比头烘低10℃。每次烘干历时30-40分钟。初烘完成,摊凉后装箱。

8、毛茶审评:对工艺进行评判,判断做青、炒青、揉捻、走水焙等是否到位,品质是否达标,是否符合本身的口感特色,为后面的茶叶制作提供一定的参考。

9、审评定级:毛茶初制完成,对所有的不同批次毛茶进行审评,判定级别。

10、归堆:审评定级完的茶叶,将级别一致、品质相近的同种茶叶归为一类。将要归为一类的茶叶倒在一起,翻拌均匀。

11、拣茶:人工拣梗,再由光电色选机进行拣剔,剔除茶梗、黄片、夹杂物等。再由人工进行精细拣剔,再次剔除茶梗、黄片、夹杂物等。

12、匀堆:将拣剔完的净茶进行分类匀堆。

13、打焙:整理焙窟--铺炭--引燃木炭--加盖木炭--燃烧木炭--盖细炭--覆灰等步骤。一次打焙使用10-15天。

14、初焙:置茶--焙笼上焙窟--测温--温度调节--翻茶等步骤,将精选后的茶,每笼约装 1-4kg,平铺于焙笼中,温度在110℃左右,每隔 30-60 min 翻动一次,翻动时,将焙笼从焙窟提下,用双手翻匀茶叶,如此重复 10 多次,历时 8-10 h。

15、静置:初焙后的精茶需静置 20-40天,再复焙。

16、复焙:“文火慢焙”,温度大致在100-120℃之间变化,历时8-12小时。干茶手感光滑,茶条表面显宝色、油润、呈蛤蟆背状,闻干茶显现特有的焦糖香。

17、匀熟堆:将焙好的茶叶按照一定焙火程度进行匀堆。

18、装箱:焙火适度的茶叶,放到洁净阴凉干燥处摊晾至略高室温,趁温热装箱密封保存。

19、包装前质检:按规范进行质检,如含水率等。

20、包装:在洁净、卫生的包装车间,对成品茶进行单泡分装和包装。

附录二 肉桂品饮冲泡指南

冲泡理念

1、注水和出汤时宜缓不宜急。

2、注水及出汤方式之粗细缓急足以影响茶汤的品质,使之粗糙或细腻、硬滞或绵软,乃至香韵浮沉或沉稳,过涓细则气势不足香韵弱塌,过粗猛则茶汤粗杂香气浮泛。

3、孝文家茶茶品侧重香韵之存留,气韵之延展,以泡至香气沉稳,喉韵明显,汤体圆润绵软为佳。

冲泡准备

[器具] 110-120cc盖碗(实际泡茶容水量为100cc左右)、公道杯、品茗杯等

[置茶] 8.3克

[用水] 取水质清冽轻盈之泉水为佳

[水温] 沸水

[冲泡时间] 第一泡5s,第二泡-第四泡10s,之后按照具体情况顺时延10-20s。

[备注] 牛肉单泡重8.3g,在实际冲泡过程中,单泡可配置110-150cc盖碗或者紫砂壶(茶水比在1:10—1:22之间)。

冲泡过程(赏干茶→温杯→冲泡)

[赏干茶] 在冲泡前,欣赏肉桂干茶的外形。

[温杯] 用沸水温热茶器,这样将茶纳入茶器中后,可以更好地闻到干茶香气,肉桂的干茶香气馥郁饱满,独具魅力。同时提升冲泡器具的温度,也更利于冲泡的进行。

[冲泡] 注水:沸水冲泡,注水方式可以有两种。

第一种为“悬壶高冲”,水流沿着盖碗边沿高位匀速注入,让茶能够随着水流在盖碗中旋转,切忌砸茶芯。这样能让肉桂的茶香发挥得更充分。

第二种为“单边定点”,水流沿着盖碗边沿附近匀速注入,尽量不惊扰茶叶,也让进入茶汤的水温更高。这种方式能让茶叶在最自然的状态下释放出内含物质和滋味,特别是新茶的火香会更收入茶汤,茶汤更饱满。

[出汤] 采用“低斟”的方式出汤。

[分茶] 茶汤可直接旋回出汤到各个品茗杯中,当然,为了观察汤色和均匀茶汤,一般先出汤到公道杯,再分斟到各个品茗杯中,根据公道杯中茶汤的量来控制每个品茗杯的斟茶量,要求每杯茶汤的量和浓度一致,不宜超过七分满。

[品茶] 茶汤入口,充分和口腔接触,体会茶汤的香气和滋味。

想要查看并收藏《孝文家茶武夷岩茶肉桂标准》,可前往茶语网APP首页进行收藏,未下载茶语网APP的用户,可长按识别下方二维码进行下载。

茶语网经典好文传送门

捡碎瓷片捡成百万富翁?

这八大古窑遗址等着你!

舌尖上的西藏:

那些藏区美食和茶教会我们的事儿

他们用近千吨茶、耗时十数年

终于揭开了易武茶陈化内幕让春雨医生张锐猝死的心梗离你有多远,

跟你的日常饮茶量有关!茶语评测5款星巴克茶叶,

最低仅6.9分(每喝一口都让我们绝望)

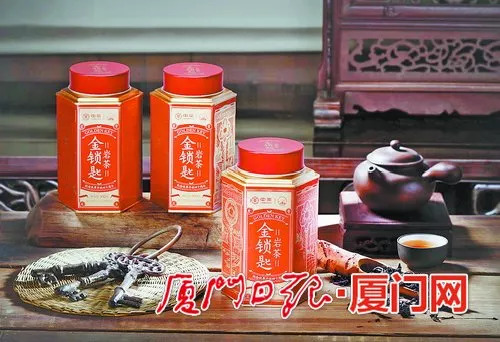

这家央企深耕做精茶产业,继海堤“金锁匙”掀市场热潮后,再推新品海堤“金牡丹”,创下销售奇迹。

位于武夷山核心景区的海堤茶园基地。(本报记者 沈彦彦 摄)

位于武夷山核心景区的海堤茶园基地。(本报记者 沈彦彦 摄)

说起武夷岩茶,人们立刻就会联想到大红袍、肉桂和水仙等家喻户晓的品种,不过,武夷岩茶品类众多,许多个性鲜明、产量稀少的“小品种”岩茶一直以来则是“养在深闺人未识”,知之者甚少,更不用说一一品尝了。

最近,厦门的茶叶市场却悄然刮起了一股前所未有的“流行风”——随着海堤“金锁匙”、海堤“金牡丹”等“小品种茶”推出,市场掀起小品种茶“尝鲜热”。

从“险遭弃种”到“奇货可居”,从“原料配角”到“市场主角”……说起“小品种茶”的异军突起,就不得不提到茶产业“造星工厂”——中茶海堤。

从“抄底”大红袍,演绎十年逆市发展传奇;到创造“海堤红”,锻造红茶新辉煌;从深挖“老茶”价值,掀起海堤陈年茶叶收藏热潮;到创新发花工艺,用“金花香橼”摘得健康茶明星产品桂冠……多年来,中茶海堤敏感捕捉茶叶市场信息,创造了一个又一个行业热点。

十九大以来,中茶海堤着眼高质量发展,深耕茶文化做精茶产业,以满足百姓日益增长的幸福生活需要为切入点,寻求茶叶市场新亮点,加大产品创新及研发力度,率先“盯上”小品种茶商机,让十二金钗“金锁匙”、 “金牡丹”等小品种茶“飞进寻常百姓家”。

文/本报记者 沈彦彦

通 讯 员 胡军彬 谢陈抒

保护茶种多样性

“星探”慧眼识珠

金牡丹从“险遭弃种”到“奇货可居”

继海堤“金锁匙”纪念版上市遭到消费者的疯抢之后,最近刚上市的海堤“金牡丹”在厦门市场又创造一个“小品种茶”的销售奇迹——日销千罐。然而,很少人知道,这一日进斗金的海堤“新星”竟然曾经“险遭弃种”。

今年的采摘季,中茶来到武夷山景区基地,呼吁茶农不要过分炒作,力促武夷茶产业健康发展。中国茶叶有限公司总经理王贵卿在茶山看到,不少树龄60年以上的小品种茶树被连根拔起,随意丢在路边。不少茶农正准备让寸土寸金的景区茶山“换新颜”,全部改种高价值的肉桂和水仙。

王贵卿捡起一株被弃种的茶树,陷入了沉思:这是一株长势良好的“金牡丹”,她是由福建省农业科学院茶叶研究所花了24年时间攻关研究而成的茶种,曾经被评为“九五”科技攻关农作物的一级优异种质,如果持续被弃种,那未来很可能只能从茶书中一睹其芳容了。

在深入考察交流及品尝后,中茶厦门公司负责人、副总经理陈志雄如获至宝——“金牡丹”以铁观音为母本,黄金桂为父本杂交而成,她集合了父本与母本优点,具有香气馥郁悠长、滋味醇厚回甘等优点。武夷山景区中的“金牡丹”更是韵味独特!新星“金牡丹”就这样被两位慧眼独具的“星探”发现了。

盯上市场新商机

推进供给侧改革

金牡丹从“原料配角”变成“市场主角”

当时,“养在深闺人未识”的小品种茶市场尚未成型,王贵卿却敏锐地看到了商机。接连力捧两大小品种茶“金锁匙”和“金牡丹”,“小品种茶”的“逆袭”之路,他已了然于胸。

王贵卿深知,高质量发展,就是从量到质的转变,满足人民日益增长的幸福生活需要,要提供更丰富茶产品种类——填补茶叶市场空缺,“小品种茶”可谓当仁不让! 就这样,曾“险遭弃种”的“小品种茶”成了中茶海堤推进供给侧改革又一实践,被定为中茶海堤寻求新亮点、新突破的又一利器。

好的产品,应该是市场价值与自身价值的高度统一。“金牡丹”到底有哪些自身价值?在陈志雄的带领下,中茶海堤的研发团队集齐了20年的老茶样本,对其品质进行了全面评估,对配比方法进行了研究创新。

以往,小品种茶仅仅是作为中茶海堤的“拼配原料”,不过,这却为中茶海堤积累了大量优质的陈年小品种茶资源。中茶海堤的研究团队经技术创新发现,经过调配的“金牡丹”香气扬而不飘,厚而不闷,长而不腻,透而不燥,高香悠远,香气层次变化丰富,历久而不变,历久而愈纯。

“海堤味道”让“金牡丹”容光焕发,从默默无闻的“原料配角”变成了大红大紫的“市场主角”。

【特写】

藏风纳气孕好茶

匠心独运成精品

记者探秘中茶新品“金牡丹”基地,为您揭秘海堤“金牡丹”的“前世今生”

和大红袍、老枞水仙、肉桂等“姐妹”们不同,作为小品种茶,“金牡丹”由铁观音与黄金桂杂交而来,她没有显赫的名气,可她却独具“个性”,可以说,颇有“隐士风范”,独具“道家风骨”。独特的高香与岩韵自成一体,唯有品之能意会。

两仪生四象,四象生八卦,浩瀚宇宙间的一切事物和现象,尽在阴阳之中。“金牡丹”的“道家风骨”就在这一阴一阳的“天局”之中尽显。

来到海堤“金牡丹”的生长之地——中茶海堤的武夷山核心景区种植基地,放眼望去,几乎每片“金牡丹”茶树的种植地都有个显著的特色,那就是讲究阴阳。当地茶农戏言,“金牡丹”的所在之处,多是藏风纳气的“风水宝地”,正好半阴半阳,不多不少,白天多只有半数时间能见到阳光,阴多或者阳多,“金牡丹”都长不好。她仿佛一位智者,与天地下棋。

从茶青采摘,到萎凋、揉捻,再到发酵、烘干……中茶的基地茶农告诉记者,在加工“金牡丹”时,每一个过程和时间节点,都把控拿捏得极其精准。用匠心浇灌,这也是“金牡丹”的特殊“脾气”,换句话说,“金牡丹”特别金贵,如果采摘时间把控不当,或者过度采摘,“金牡丹”将比其他茶种更容易“早衰”。

粗制后,海堤“金牡丹”还要经过中茶海堤多次严格的实验室安全检测,经历27道工序的精制,“金贵”的“金牡丹”最终得以出落得一身国色天香。

【新品推荐】

两款海堤小品种茶

成茶市“黑马”

记者走访茶叶市场发现,随着中茶海堤发力“小品种茶”市场,今年中秋茶市,“小品种茶”出乎意料地成为茶叶市场全新的亮点与热点,海堤“金锁匙”和海堤“金牡丹”两款新品小品种茶更是供不应求,成为茶市的两匹“黑马”,引得茶客们争相抢“鲜”试茶。

金锁匙纪念版以种植在武夷山风景区内的金锁匙茶树为原料。(海堤供图)

金锁匙纪念版以种植在武夷山风景区内的金锁匙茶树为原料。(海堤供图)

金锁匙

[改革开放40周年纪念版]

产品规格:100克/罐

零售价:158元/罐

选用种植在武夷山风景区内的金锁匙茶树为原料。包装以中国风的传统金锁匙为主设计元素(预示着打开改革开放之门),采用版画式插画的表现方式,体现了历史和现代的融合。插画内容以改革开放40年来建设历程为叙述轴,分别为经济建设、国防建设、科技建设、人文建设成果,表达了对祖国日益强大的喜悦及愿景。

新上市的海堤“金牡丹”在厦门市场创造了一个“小品种茶”销售奇迹。(海堤供图)

新上市的海堤“金牡丹”在厦门市场创造了一个“小品种茶”销售奇迹。(海堤供图)

金牡丹

[海堤十二金钗之第一钗]

产品规格:100克/罐

零售价:128元/罐

海堤金牡丹是海堤十二金钗之第一钗。原料选用种植在武夷山风景区内的金牡丹品种(武夷岩茶金牡丹是福建省农科院茶叶研究所于1978年-1999年选育而成)。由海堤27道精制工艺加工而成,条索紧结乌润,香气浓郁,滋味醇爽回甘,口感细腻温润;其香气丰富而持久,柚子花香,萦绕在口中,渐渐弥漫开来。茶汤橙黄,叶底肥厚柔软,在水的淋漓下慢慢舒展,清纯甜美,韵味悠长。

来源:厦门日报

责任编辑:杨炜臻