北京茶世界资讯:12月8日上午,日本中国茶协会会长、中国茶叶流通协会常务理事、中国国际茶文化研究会理事王亚雷,日本中国茶协会秘书长、日本遊茶总经理藤井真纪子,日本中国茶协会常任理事李德义一行三人到大碗茶公司老舍茶馆参观交流。北京市大碗茶文化发展有限公司党支部书记、董事长、总经理,北京老舍茶馆有限公司董事长、总经理尹智君热情接待。

王亚雷会长一行首先参观了老舍茶馆店内各经营场所,了解“老二分”大碗茶摊、“戏迷乐”京剧票房和老北京传统商业博物馆三大品牌公益项目及大碗茶和老舍茶馆的创业历史。

参观过后,王亚雷会长一行落座老舍茶馆四合茶院与尹智君董事长交流恳谈。王会长说,自己和尹总认识有十几年的时间,每次来到北京都会到老舍茶馆坐坐,每次到老舍茶馆都能感受到新的变化。日本中国茶协会成立于1997年12月。为普及推广茶叶知识和茶文化,协会与日本遊茶合作自2003年起开展评茶员和茶艺师职业培训,目前已培养学生1000余名。希望可以通过协会的努力让茶能够深入人们生活。

藤井秘书长介绍了日本遊茶的发展历史。她说,日本遊茶成立于1997年,通过入门级、初级、高级、专业级系统的课程培训培养茶文化爱好者,推广茶文化。店面于2015年重新装修。装修后的店面以白色基调为主,看起来更加时尚,吸引更多年轻人进店体验。她谈到,2000年左右,日本的街面上曾兴起很多家茶叶店,但大多数(店面)今天已经不复存在。21年的时间里自己一直坚持下来。如今在日本爱茶、学茶的人越来越多,希望可以和老舍茶馆多多交流,共同发展。

尹智君董事长说,北京是一座有文化底蕴、有温度的城市。老舍茶馆和日本遊茶有共同的愿景。尹总认为下一步双方需要培养年轻的团队,把弘扬推广茶文化这份事业一代代传承下去。

座谈会由北京市大碗茶文化发展有限公司执行总经理陈可主持。北京老舍茶馆有限公司常务副总唐波介绍大碗茶公司老舍茶馆历史沿革、产品体系及企业连锁发展构想。与会人员就茶文化推广、茶培训课程、创新经营发展等话题展开交流,相互沟通借鉴好的做法。

(编辑:晓林)

来源:老舍茶馆 北京茶世界

摘要:唐宋时期禅寺中既有茶礼,也有汤礼,合起来称作“茶汤礼”。宋代之前,无论社会上还是宗门内,普遍使用煎茶法。宋代则流行点茶法。唐代百丈怀海禅师首制“百丈清规”,将当时社会上流行的煎茶法纳入禅门礼仪。到了宋代,又与点茶法相结合,出现了“煎点”二字。煎点,不仅是唐代煎茶法和宋代点茶法的合称,也指禅寺中煎汤和点茶的具体礼仪。是宋代“客至点茶,欲去煎汤”待客俗礼的宗门化,也是宋代茶汤煎点礼仪形成的社会基础。宋代不仅文人雅士热中煎茶、点茶,甚至连帝王贵胄也参与其中,这乃是宋代茶文化兴盛的一个主要原因。另外,禅门诸多《清规》中提到的“茶葯”,即禅门常说的药石,其实是晚食的隐语,俗称点心。此外,茶榜和茶状,以及茶鼓、茶板、茶盏、茶橐子、茶筅、汤瓶等,在禅门茶礼中都有专门的意义,本文也拟作简略探讨,以期对唐宋以来禅寺茶汤煎点礼仪和具体过程作一番概略梳理。

关键词:煎点 茶汤 茶榜 茶状 茶葯 汤瓶

概 说

宋代宗赜禅师辑编的《禅苑清规》,是对唐代百丈怀海制定《古清规》以来的第一次整理辑编,不但保留了《古清规》的相关内容,也将宋代丛林禅寺制定的“丛林清规”“禅林日用”等收集进来,可以看作是宋代禅寺的“清规总编”,对于我们研究宋代禅寺茶汤煎点礼仪以及煎点用具,有着十分重要的参考意义。正如宗赜禅师在序文里说的:“是以佥谋开士,遍摭诸方。凡有补于见闻,悉备陈于纲目。”所以禅门清规中记载的茶汤煎点之事,以《禅苑清规》最爲详备。本文即以《禅苑清规》为主要参考资料,拟从七个方面,对唐宋以来禅寺茶汤煎点礼仪以及煎点用具,予以探讨。

一、煎点的意义

煎茶法形成于唐代初期,唐人封演《封氏闻见记》“饮茶”条记载:“南人好饮之,北人初不多饮。开元中,泰山灵岩寺有降魔师,大兴禅教。学禅务于不寐,又不夕食,皆许其饮茶。人自怀挟,到处煮饮,从此转相仿效,遂成风俗。”泰山降魔藏禅师首次将煎茶法引入禅门,帮助禅僧修习。此后百丈怀海禅师首制禅寺清规,将当时社会上流行的煎茶法纳入禅门礼仪,称为禅寺煎茶礼仪,后人尊之为“百丈清规”或“古清规”。到了中唐时期,茶风禅风并行,形成了“寺必有茶,僧必饮茶”的禅茶风尚。赵州从谂禅师住持观音禅院时,以一句“吃茶去”法语接引四方学僧,从此茶禅之风弥布丛林,这对唐末禅寺清规中茶汤礼仪的形成,具有一定的影响作用。

《封氏闻见记》里又说:“楚人陆鸿渐为《茶论》,说茶之功效,并煎茶、炙茶之法,造茶具二十四事,以都统笼贮之。远近倾慕,好事者家藏一副。”陆羽《茶经》出现在百丈禅师制定禅寺清规之后,是当时世俗社会饮茶方法的归纳总结,至于禅门茶礼,仍存于古清规之中。

唐代煎茶法到了宋代,又与点茶法相结合,于是出现了“煎点”二字,分别指唐代煎茶法和宋代点茶法。宋代禅寺通行点茶法,但爲了表示对古清规的尊重,特意将唐代煎茶礼仪名称保留下来,合称呼煎点,用以警示后人。日僧无着道忠禅师《小丛林清规》“煎点通辩”条说:“就座吃茶亦名煎点。此方必管辨精厚,似与古规僧堂等所行稍异。”后世逐渐成为一种正式用语,瀹茶称作点茶,烧水称作煎汤,煎汤点茶,合称“煎点”。

《禅苑清规》中记载说:“堂中所用柴、炭、米、面、油、盐、酱菜、茶汤、药饵、姜枣、乌梅、什物、家事”,除了柴米油盐酒醋,还有茶汤、药饵,已经将茶汤并列为日常用事了。又说:“内侍者收掌堂头衣钵,支收文历并方丈内公用物色。主管茶汤、纸笔、冬夏衣物。”“预先点检门状关牒书信,恐有差误,及备茶汤人事之物。”茶汤不但是禅寺主持的重要用品,要内侍者专人掌管,而且也作为接待政府官员以及诸方大德的必备物用,不能有些许懈怠。足见宗门对待茶汤的重视程度了。

唐代百丈怀海禅师首制禅寺清规,后人尊之为“百丈清规”或“古清规”,将当时社会上流行的煎茶法纳入禅门礼仪,成为最初的禅寺煎茶礼仪。到了宋代,又与点茶法相结合,于是出现了“煎点”二字,分别指唐代煎茶法和宋代点茶法。宋代禅寺通行点茶法,但爲了表示对古清规的尊重,特意将唐代煎茶礼仪名称保留下来,合称煎点,用以警示后人。日僧无着道忠禅师《小丛林清规》“煎点通辩”条说:“就座吃茶亦名煎点。此方必管辨精厚,似与古规僧堂等所行稍异。”后世逐渐成为一种正式用语,瀹茶称作点茶,烧水称作煎汤,煎汤点茶,合称“煎点”。所以,煎点不仅是唐代煎茶法和宋代点茶法的合称,也指禅寺中煎汤和点茶的具体礼仪过程。

二、煎点的方式

《禅苑清规》(以下简称《清规》,后同)“赴茶汤”条开篇即说:“院门特为茶汤,礼数殷重,受请之人不宜慢易。”煎点作爲一种茶汤礼仪,在禅门日常应用有着十分重要的意义。考之《清规》,正式煎点都要先出茶榜或茶状,然后击茶鼓或敲茶板,然后鸣鈡,僧众依次进入煎点场所,按“茶汤图”以及“照牌”所示坐定。开始行茶,浇汤,如此二遍,然后请吃茶葯。然后又行茶,浇汤,茶罢,收拾汤瓶、茶盏、茶橐,大众礼谢煎点特为人,一次完整的茶汤礼仪到此宣告结束。下面完整引用一段《清规》中的文字,以资说明。

僧堂内煎点

堂内煎点之法,堂头库司用榜,首座用状。令行者以箱复托之,侍者或监院或首座呈特为人。礼请讫,贴僧堂门颊。监院或首座于方丈礼请住持人,长版后众僧集定。入堂烧香,大展三拜,巡堂请众。斋后,堂前钟鸣就坐讫。行法事人先于前门南颊朝圣僧叉手侧立,徐问讯。离本位于圣僧前当面问讯罢,次到炉前问讯。开香合,左手上香罢,略退身问讯讫。次至后门特为处问讯,面南转身,却到圣僧前当面问讯。面北转身问讯住持人,以次巡堂至后门北颊版头,曲身问讯。至南颊版头亦曲身问讯。如堂外,依上下间问讯。却入堂内,圣僧前问讯。退身依旧位问讯,叉手而立。茶遍,浇汤,却来近前当面问讯。乃请先吃茶也。汤瓶出,次巡堂劝茶,如第一翻,问讯巡堂,俱不烧香而已。吃茶罢,特为人收盏。大众落盏,在床叉手而坐。依前烧香,问讯特为人罢,却来圣僧前大展三拜,巡堂一匝,依位而立。行药罢,近前当面问讯,仍请吃药也。次乃行茶浇汤,又问讯,请先吃茶。如煎汤瓶出,依前问讯巡堂,再劝茶。茶罢,依位立。如侍者行法事,茶罢先问讯,一时收盏橐出。特为人先起于住持人前一展云,此者特蒙和尚煎点,下情无任感激之至。又一展叙寒暄云,伏惟和尚尊体起居万福,乃触礼三拜,送住持人出堂外。侍者于圣僧前上下间问讯讫,打下堂钟。如库司或首座煎点茶汤了,先收住持人盏。众知事或首座于住持人前一展云,此日粗茶(或云此日粗汤)伏蒙和尚慈悲降重,下情不任感激之至。又一展叙寒暄云,伏惟和尚尊体起居万福,乃触礼三拜。第三拜时住持人更不答拜,但问讯大众以表珍重之礼。作礼竟,送住持人出堂。行法事人再入堂内圣僧前上下间问讯,收盏罢再问讯,打钟出堂外。首座亦出堂外,与众知事触礼三拜。如首座特为书记,书记亦先出堂外,与首座触礼三拜而散。

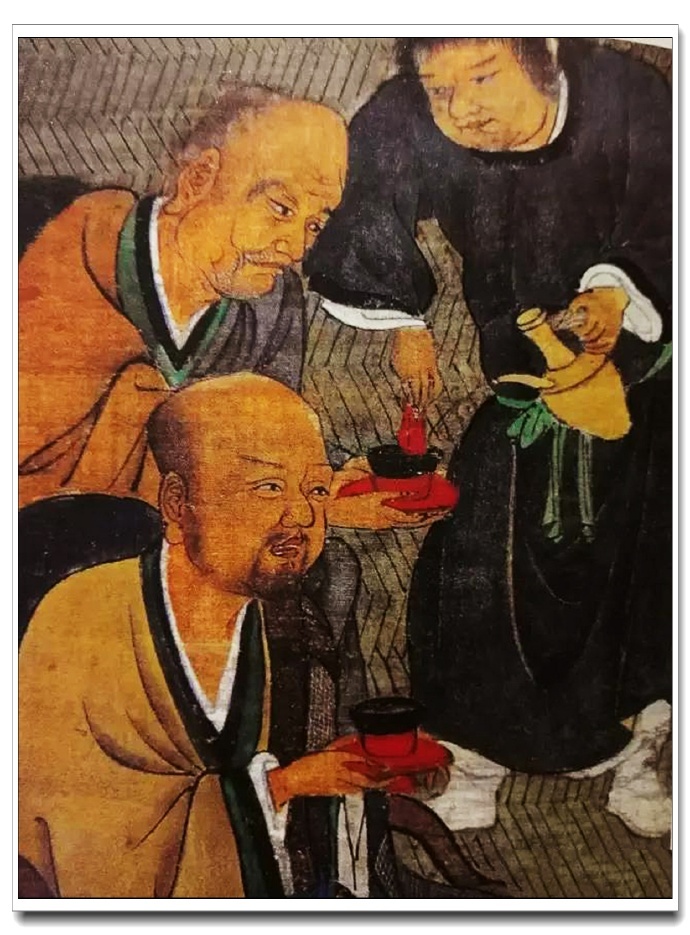

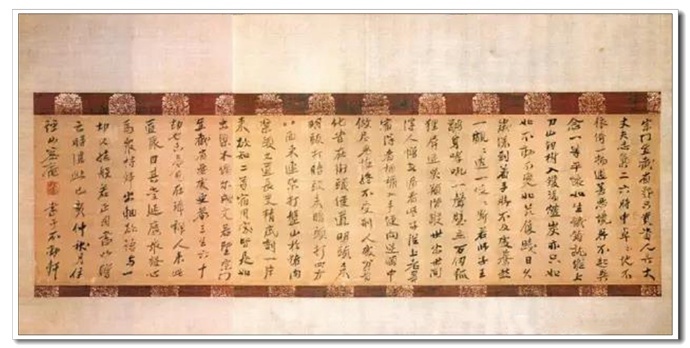

(图注:南宋《五百羅漢圖》局部 現藏日本大德寺)

(图注:日本建仁寺四頭茶禮點茶器具)

堂头结夏茶榜

堂头和尚今晨斋退就云堂煎点,特为首座大众聊表结制之仪,兼请诸知事光伴。今月日。侍者某人敬白。

堂头解夏茶榜

首尾同前。但改云“聊表解制之仪”。

库司结夏茶榜

库司今晨斋退就云堂点茶。特为首座大众聊表结制之仪。伏望众慈同垂光降。今月日。库司比丘某甲敬白。

库司解夏茶榜

首尾同前。但改云“聊表解制之仪”。

首座结夏状

首座比丘某右某。启取今晨斋后就云堂点茶。特为书记大众聊表结制之仪。仍请诸知事。伏望众慈同垂光降。谨状。月日。首座比丘某状。封皮云。状请书记大众。首座比丘某甲谨封。

首座解夏状

首尾同前。但改云“聊表解制之仪”。

如堂头特为新旧知事首座及知事首座点茶。榜状如请知事头首。篇中已明。

这段文字很长,也很繁琐,明确记载了宋代禅寺结夏、解夏时煎点礼仪盛况,以及茶榜、茶状的书写格式等,需要仔细研读。下面拟从四个方面予以分析。

三、茶礼与汤礼

禅门禅寺中既有茶礼,也有汤礼,合起来称作“茶汤礼”。由于汤礼和茶礼相似,《清规》中遇到汤礼处就省略了。检点《清规》文字,茶礼一般在上午或下午进行,汤礼则在晚间放参后进行。仍然引用《清规》文字说明:

堂头煎点

侍者夜参或粥前禀覆堂头,来日或斋后合为某人特为煎点,斋前提举行者,准备汤瓶(换水烧汤)、盏橐茶盘(打洗光洁)、香花坐位、茶药照牌煞茶。诸事已办,仔细请客。于所请客躬身问讯云,堂头斋后特为某人点茶,闻鼓声请赴,问讯而退。礼须矜庄,不得与人戏笑(或特为煎汤,亦于隔夜或斋前禀覆,斋后提举行者准备盏橐煎点,并同前式。请辞云,今晚放参后,堂头特为某人煎汤)。

括号内文字即是禅寺日常汤礼,因爲较茶礼简约,所以往往附在茶礼之后。或者加以文字说明,如:“此日粗茶,或云此日粗汤”“此日点茶,或云煎汤”“此日点茶,或云此日煎汤”。也可以认为,到了南宋以后,所谓煎点茶汤,乃是点茶煎汤的简称。除了称谓不同外,茶礼和汤礼还有时间上的区别。日本无着道忠《小丛林清规》里记载:“凡供茶汤,自午后到夜半,先献茶,次供汤。自子后到午时,先献汤,后供茶。”大概因爲饮茶容易使人不寐的缘故吧,所以晚间以汤礼爲主。另外一种汤礼则比较随意,往往在吃茶后吃汤:“维那答一拜云:管待萧疏,且希以道为念,不吃汤。”这是新到挂搭僧到云水堂维那处参礼,吃茶罢,并不吃汤,因爲禅门里有“迎客吃茶,送客吃汤”的不成文规定,新到只吃茶不吃汤,表示允许挂搭的意思。

宋代道楷《祇园正仪》则说得更明了:“新到相见茶汤而已,更不煎点。唯置一茶堂,自去取用。务要省缘,专一辨道。”这里的茶汤就是普通的茶汤,一般用大壶煎煮,用来招待大众,简便易行。但有些汤礼非茶礼所可取代,必须郑重其事举行,一如茶礼:

解夏

七月十四日晚念诵煎汤。来日升堂,人事巡寮煎点并同结夏之仪,唯榜状词语不同而已。(下略)

冬年人事

节前一日,堂头有免人事,预贴僧堂前。至晚堂内库司点汤,冬榜云:聊表至节陈贺之仪。年榜云:聊表改岁陈贺之仪。首尾同前。(下略)

解夏和岁末,通常要举行汤礼,榜、状礼仪同茶礼。只是汤礼多在晚间进行。禅门认为茶有三德:坐禅时使人不寐,满腹时帮助消化,茶为不发之物,使人心性平和。虽说“学禅务于不寐”(《《封氏闻见记》》),但饮茶后精神过于兴奋毕竟对身心无益,即使素来以沉静著称的禅僧们大概也心存忌惮,所以晚间就不吃茶只吃汤了。

禅门里的汤到底是什麽?刘淑芬在《唐、宋寺院中的茶与汤药》一文中有专门论述,笔者这里稍作解析和探讨。

考之宋元以来清规,提到的汤大约有三种:热汤、煎汤和汤药。热汤即烧开的沸水,也简称汤,在茶礼中是用来点茶的,盛在汤瓶中点茶,称作浇汤。《清规》“僧堂内煎点”条:“茶遍浇汤,却来近前,当面问讯,乃请先吃茶也。”“法眷及入室弟子特为堂头煎点”条:“行茶遍,约浇汤三五碗。”这里的热汤就是烧开的沸水。

汤药除了僧人生病时饮用外,也用来依季节服用,以起到预防时疫的效用。清代仪润《百丈清规证义记》“汤药”条载:“外则典座,内则汤药。应时供奉住持汤点,左右应接,佐助衣钵,抚恤行者。此执须丰俭得宜,尤严戒背众饮食。”再如明代僧费隐通容《丛林两序须知》记载:“朝夕供奉方丈汤药,制拣方料,简慎品味。其中根性优劣,补泻不同,或汤或丸,火候缓急,因时调服,一一须知谨察。”可见汤药是在早晚服用的,用料讲究,和合得宜,是适宜四时长饮的补泻之药。

禅门汤礼中所说的汤通常是指煎汤,用一种或数种药物香料煎煮,用来解渴益生的饮料,类似于后世的甘草汤、薄荷汤、紫苏汤、莲子汤、薯蓣(山药)汤、橘皮汤等。宋代商业兴盛,市井繁荣,出现了许多从事“点茶炷香”的专门行业,官府也设有“四司六局”,以备官员筵席之需。所谓“奇茶异汤”,处处有之,可见宋代生活之完备和繁华了。

南宋吴自牧《梦梁录》“十二月”条载:“更以苍术、小枣、辟瘟丹相遗。如宫观羽流,以交年疏仙术汤等送檀施家。医师亦馈屠苏袋,以五色线结成四金鱼同心结子,或百事吉结子,并以诸品汤剂,送与主顾第宅,受之悬于额上,以辟邪气。”这些汤药是用来辟除邪气的。又如“天晓诸人出市”条载:“又有浴堂门卖面汤者,有浮铺早卖汤药二陈汤,及调气降气并丸剂安养元气者。”这里的“二陈汤”即煎汤,用半夏、橘红、茯苓、炙甘草四味草药组成,用生姜、乌梅入煎,有清热化痰、消导行气之功效。

又据北宋朱彧《萍洲可谈》卷一记载:“今世俗客至则啜茶,去则啜汤。汤取药材甘香者屑之,或温或凉,未有不用甘草者。此俗遍天下。”南宋徐度《南窗纪谈》也说:“客至则设茶,欲去则设汤,不知起于何时?然上至官府,下至闾里,莫之或废。”这两则资料里除了说明煎汤用药物香料外,还说明“客至点茶,欲去煎汤”这样的待客礼仪在宋代社会上很流行,上至侯门府衙,下至市井巷陌,旁及宫观寺庙,都很盛行和重视。这应该是宗门茶汤煎点礼仪形成的社会基础。

禅寺煎汤不可能象俗世间那样名目繁多,最多的可能是盐豉汤、生姜汤、甘草汤等,可根据四时变化煎煮不同材料,以甘甜可口、消食暖胃、消解茶性爲主。所谓“先茶后汤”,是有一定道理的。有时茶汤果子药食并列,如《律苑事规》记载:“方丈请和尚今晚汤果”,“请特为汤、药石,至晚汤果,两班光伴。”《敕修清规》“达磨忌”条云:“念诵毕,或请就坐药石。”又“告香”云:“当晚,方丈请参头、维那、侍者药石。”又“游方参请”条云:“当晚特为汤,乃至汤罢,起就炉前谢汤,须两展三礼,抽衣就坐药石。”可见汤礼中的汤不可能是汤药,而是煎汤。汤药和果子、药石一般不能同时服食,而煎汤则可。

另外,宋代禅寺通行点茶礼法,这也是两宋茶法在宗门的一种体现。宋代不仅文人雅士热中煎茶、点茶,甚至连帝王贵胄也参与其中,乐此而不疲,这是宋代茶文化兴盛的一个主要因素。如苏轼《汲江煎茶》诗:“活水还需活火烹,自临钓石取深清。大瓢贮月归春瓮,小杓分江入夜瓶。茶雨已翻煎处脚,松风忽作泻时声。枯肠未易禁三碗,坐听荒城长短更。”描绘了宋人煎茶的清况。陆游《临安春雨初霁》诗:“世味年来薄似纱,谁令骑马客京华?小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家。”陆务观诗中所说的分茶,其实就是点茶,属于点茶的一种游戏,起源于唐末五代时期,宋时民间颇为流行。宋徽宗曾亲自点茶,以赏赐近臣:“上命近侍取茶具,亲手注汤击沸。少顷,白乳浮盏,而如疏星淡月。顾群臣曰:‘此自布茶’。饮毕,皆顿首谢。”(《延福宫曲宴记》(宋)李邦彦撰 )

宋代点茶法是将团茶或散茶,经过破碎、碾罗后成为精细末茶,然后投到茶盏中,用汤瓶注入沸水,并用茶筅搅拌以出沫饽。宋代点茶首重建盏,以绀黑有鹧鸪斑或兔毫纹为上品,这样更能衬托出沫饽洁白如雪的色泽。赵佶《大观茶论》中说:“盏色贵青黑,玉毫条达者为上,取其燠发茶采色也。”“结浚霭,结凝雪。茶色尽矣……乳雾汹涌,溢盏而起……《桐君录》曰:‘茗有饽,饮之宜人,虽多不为过也。’”描绘得很精致形象,可看作是对宋代点茶法所成茶汤的具体呈现。

宋代民间点茶、饮茶、斗茶、分茶风气颇兴,我们从传世的北宋人刘宋年的《撵茶图》、《茗园赌市图》(台北故宫博物院藏)、宋徽宗赵佶的《文会图》(台北故宫博物院藏)以及据说出自元代赵孟頫之手的《斗茶图》等画幅中都可以看到,这也是宋代茶事兴盛的具体写照。

此外,吴自牧《梦梁录》有许多文字资料也可佐证:

夜 市

日市亦买卖。又有夜市物件,中瓦前车子卖香茶异汤。

诸色杂货

又有早间卖煎二陈汤,饭了提瓶点茶,饭前有卖馓子、小蒸糕。

茶 肆

巷陌街坊,自有提茶瓶沿门点茶,或朔望日,如遇吉凶二事,点送邻里茶水,倩其往来传语。又有一等街司衙兵百司人,以茶水点送门面铺席,乞觅钱物,谓之“龊茶”。僧道头陀欲行题注,先以茶水沿门点送,以为进身之阶。

从以上简单资料可以看出,点茶、煎汤、食用茶点,是宋代社会生活中的一个普遍现象,宗门只是将之礼仪化并写入清规,融入到禅僧的日常修行生活中,从而形成了禅门独特的“茶礼”和“汤礼”,可以看作是宋代茶风在禅门的具体反映。

至于具体的煎点方式,无着道忠《小丛林清规》中则有具体描写:

住持焚香薰献,次递茶器,左手接托。次进茶筅,右手接之。并摸盏唇令注汤,以筅搅了。还筅侍香,双手薰献了。(“佛涅槃忌”)

供头候众吃果了进茶(每器盛末荼,和尚与果一时供。故今只进余众耳),次进汤瓶。捧茶托,右手摸碗唇承汤,茶筅搅调了。(“展钵式”)

这段文字可以看作是对《清规》中“点茶”、“行茶”、“浇汤”仪规的细化和补充,对我们了解宋代禅寺茶汤具体操作方法有着重要的参考意义。

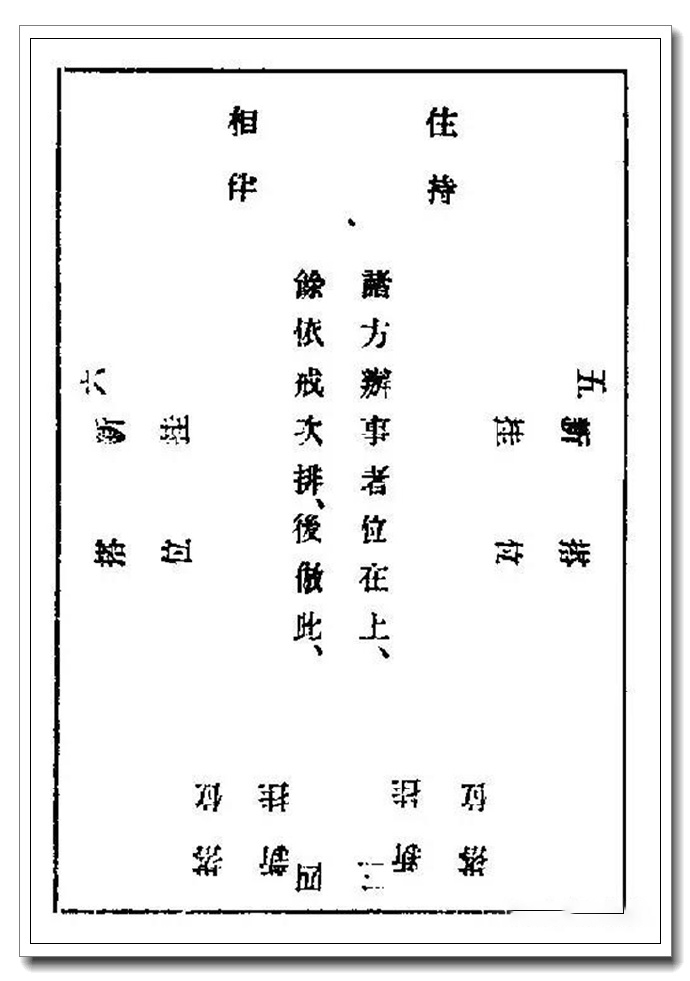

四、茶榜与茶状

前面引文中曾提到的茶榜和茶状,在禅门茶礼中有专门的意义。关于榜和状的字义以及用处,宣方《宋元佛寺茶榜考论》、王大伟《宋元禅宗清规研究》都有专章论述,此不赘述。笔者重点解析茶榜和茶状在茶汤煎点礼仪中的具体应用。

前引“僧堂内煎点”条说:“堂内煎点之法,堂头库司用榜,首座用状。”在禅寺职能中,住持以下,首座最受尊重。“首座之职,表仪众僧。”(同前)元代《幻住庵清规》里说:“首座之称,居一众之首也。在丛林与长老平分风月,在庵中与庵主同展化仪。事在精勤,行存洁白,情忘憎爱,念绝是非。十方之仪范所钟,一众之道业所系。”在百丈怀海禅师制定禅寺清规之前,首座也称上座或第一座。如《五灯会元》载有沩山灵佑禅师一则著名公案:

时华林觉为第一座……丈曰:“若能对众下得一语出格,当与住持。”即指净瓶问曰:“不得唤作净瓶,汝唤作甚么?”林曰:“不可唤作木也。”丈乃问师(灵佑禅师),师踢倒净瓶便出去。丈笑曰:“第一座输却山子也。”

华林觉当时为首座,却因应答不对机,从而失去主持大沩山的机会,输给了时任典座之职的灵佑禅师。六祖《坛经》中记载:“神秀上座现为教授师,必是他得。”从上座、第一座,到后来的首座称谓,可见禅寺清规从唐及宋的发展流变过程。

禅寺茶礼因爲“礼数殷重”,茶榜、茶状的文字都有一定格式和具体规定。这在南宋《丛林校定清规总要》里也有详细说明:“四节茶汤榜状式,方丈库司,用榜七行;首座,用状九行。”

因爲茶汤礼仪特为人以及场所的不同,茶榜、茶状张贴的地方也不同。或贴堂外上间或下间(请知事)、或贴僧堂南颊(请头首)、或贴僧堂门颊(僧堂内煎点)(以上俱引自《禅苑清规》);或贴僧堂前下间(《禅林备用清规》),或贴僧堂前(《律苑事规》)不仅如此,张贴的位置也有规定:堂头榜在上间。若知事首座在下间。(《禅苑清规》“僧堂内煎点”条)

举行重要茶汤礼仪,茶榜、茶状要先呈主持或首座看过,然后张贴:“堂内煎点之法,堂头库司用榜,首座用状。令行者以箱复托之,侍者或监院或首座呈特为人,礼请讫,贴僧堂门颊。”(《禅苑清规》)“斋前具箱复托茶榜呈首座。”(同上)

茶榜直接张贴即可,而茶状则要用封皮或者称作可漏、可漏子封装起来,呈给需要礼请的僧众,然后才张贴。如《丛林校定清规总要》记载:

众寮解结特为汤状式

守寮比丘某。右某启:取今晚就寮煎汤一中。特为阖寮尊众。聊表(结制解制)之仪。伏望众慈,同垂光降。谨状。某年某月日。守寮比丘 某状。可漏:状请阖寮尊众,守寮比丘 某 谨封。

晚间僧寮煎汤用状,以示隆重。也籍以联系同寮僧众感情,表示对结制解制仪式的一种尊重。

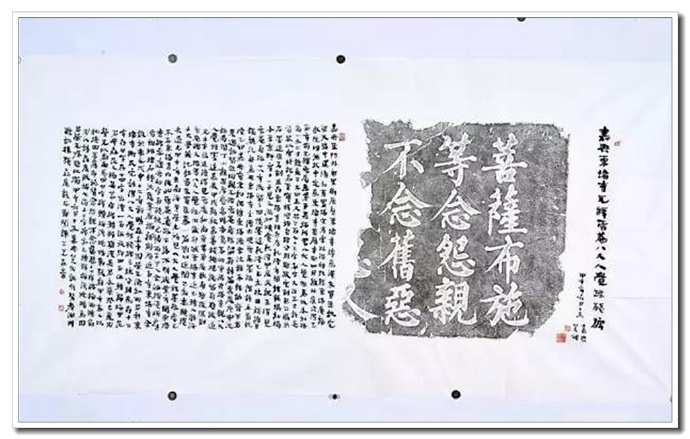

(图注:丛林校定清规总要附圖)

五、茶药与药石

《清规》中提到的葯、或茶葯,就是禅门常说的药石。药石的称谓由来已久。《列子·杨朱》:“及其病也,无药石之储。”《玄应经音义》云:“攻病曰药石。”所以药石最初是用来治疗身体疾病的。《黄檗清规》里说:“药石,晚食也。比丘过午不食,故晚食名药石,为疗饿渴病也。”可见,药石是宗门晚间饮食的一种称谓,正如称“甜酒”为“般若汤”一样,是一种宗门隐语。

药石除了是晚食的隐语外,在茶汤礼仪中也指一种类似点心的茶点,或者是简单的果脯、蜜煎、蜜果、松子、熏豆之类,但不可能是药丸。宋人周密《武林旧事》“酒楼 ”条载:“有以法制青皮、杏仁、半夏、缩砂、豆蔻、小蜡茶、香药、韵姜、砌香、橄榄、薄苛。”这些下酒的小食也可用来做茶点。吴自牧《梦梁录》“分茶酒店 ”条记载的果子更多,简要罗列一些:

四时果子:圆柑、乳柑、福柑、麝香甘蔗、沈香藕、金银水蜜桃、新胡桃、新银杏、洞庭橘、蜜橘、橄榄、红柿、方顶柿、青梅、枇杷、金杏。

干果子:如锦荔、京枣、香莲、松子、人面子、蜜姜豉、玛瑙饧、麝香豆沙团子。可谓琳琅满目了。

至于“腊药”和“暑药”,《梦梁录》和《武林旧事》中都有提及:

“腊日赐宰执、亲王、三衙从官、内侍省官并外阃、前宰执等腊药,系和剂局造进及御药院特旨制造银合,各一百两以至五十两、三十两各有差。伏日赐暑药亦同。”(《武林旧事》)

“医家亦多合药剂,侑以虎头丹、八神、屠苏,贮以绛囊,馈遗大家,谓之“腊药”。”(同上)

可以看出,这些“腊药”和“暑药”,很可能是用来外用或者放置在室内的,一是端午节佩带辟邪,一是暑天涂抹解热。

禅寺茶汤礼仪中之所以将药食茶点称作“药”或“茶药”,是因为佛教有过午不食和不非时食的戒律规定和饮食传统,饮茶时吃点心或者果脯、熏豆之类,也属于违戒,为戒律所不允许;但如果是用来治疗身体疾病的,则不算破戒。《清规》中也说:“小食、药石,与果子、米饮、豆汤、菜汁之类,如非斋粥二时,并是非时之食也。”这些药石果子如果在非两餐斋饭时食用,就是非时食,是破戒;但如果在茶汤礼仪中食用,因爲是“茶葯”,就不算破戒。这也是禅门特别的“开缘”之例。

现在日本茶道仍然称饮茶前的饮食为“怀石料理”,就来自于禅宗。传说禅僧们冬天打坐时,实在难以忍受寒冷和飢饿,于是将烧热的石头揣在怀里,不但身上不冷了,肚子也不“咕咕”叫了,怀石的典故由此而来。

六、茶汤礼仪中的用具

据笔者粗略统计,《清规》中涉及茶汤礼仪的用具约有以下数种,简单介绍如下:

1) 斗笠

斗笠是云水僧必不可少的行具之一,上下斗笠时,可以用来盛装茶叶筒。《清规》“装包”条:“笠子内安圣像、经文、茶器之类。”“先取净瓶茶筒枕头安笠内。”

2) 汤瓶

用来盛装热汤点茶的用具,唐代称作提子,宋代称作汤瓶,简称瓶,用来点茶,也称浇汤。《清规》:“斋前,提举行者准备汤瓶,换水烧汤。”

3) 茶盘

用来盛放盏橐的盘子。《清规》:“盏橐茶盘,打洗光洁。”

4) 茶盏、橐

茶盏也称盏或碗,用来行茶(也称下茶)浇汤的饮茶工具,橐即茶托,也称橐子,用来盛放茶盏。《清规》:“行茶遍,约浇汤三、五碗。”“汤瓶出,或为本师师翁煎点,即侍者浇汤,亲自下茶,以表专敬也。”

5) 茶筅

茶筅一词,《清规》尚没有发现。《梦梁录》中有“扫帚、竹帚、筅帚”的记载。日僧无着道忠纂《禅林象器笺》及《小丛林清规》,其中对茶筅有详细解说:“《字汇》云:‘筅,同箲。筅,苏典切,音鲜。筅帚,饭具。’”“《文公家礼》云:茶筅之制不见于书传,惟元谢宗可有咏茶筅诗,味其所谓‘此君一节莹无瑕,夜听松风漱玉华,万缕引风归蟹眼,半瓶飞雪起龙牙’之句,则其形状亦可仿佛见矣。或谓茶筅即蔡氏《茶录》所谓茶匙,非是。”“陆羽《茶经》有茶具十六事,其中有归洁注云:‘竹筅帚也。’”(以上具引自《禅林象器笺》)

6) 茶汤图

茶汤图是禅寺茶汤礼仪的一种图示方式,简洁明了,以便大众熟悉并遵守。《禅苑清规》中尚没有附图,南宋《丛林校定清规总要 》中所载十一副图中,有八幅是茶汤礼仪图(见附图),可见宋代宗门对于茶汤礼仪的重视程度了。《禅林备用清规》中的“众寮结夏”条则有详细记载:

夏中具行茶汤瓶盏图。兄弟有结缘者。随意书名。结众人缘也。堂司出图帐后。粥罢。众人和南。时出图于穿堂。(诸图牌。诸方具有常式)。

陆羽《茶经》“十之图”说道:“以绢素或四幅、或六幅分布写之,陈诸座隅,则茶之源、之具、之造、之器、之煮、之饮、之事、之出、之略,目击而存,于是《茶经》之始终备焉。”比较禅寺茶汤图,仅仅取陆羽“茶图”之名目而已,实际内容则要庄严和丰富得多,目的是爲为了方便僧众明了茶汤礼仪立,其中的意义较之陆羽《茶经》,深且远矣。

(图注:密庵咸杰禅师法语。 示璋禅人, 茶挂。 现藏日本京都大德寺龙光院)

(图注:雪菴溥光书《敕赐大重阳万寿宫》碑,碑立陕西户县祖庵镇终南山万寿宫)

七、茶鼓、茶板、照牌

茶鼓也写作茶皷,设在法堂西北角,召集僧众举行茶汤礼仪时用。宋·林逋 《西湖春日》诗:“春烟寺院敲茶皷,夕照楼台卓酒旗。”《丛林校定清规总要》:“说法则有法鼓,会茶则有茶鼓。”日僧无着道忠《禅林象器笺·法鼓》条:“法堂设二鼓,其东北角者为法鼓,西北角者为茶鼓。”《清规》“堂头煎点”条则有详细说明:

斋罢,侍者先上方丈,照管香炉次位。如汤瓶里盏橐办,行者齐布茶讫……报覆住持人,然后打茶鼓(若茶未辨而先打鼓,则众人久坐生恼。若库司打鼓,诸寮打版,并详此意,不宜太早)。众客集,侍者揖入(方可煞鼓)。

至于茶鼓的击打,也有一定规则。《丛林校定清规总要》中说:“法鼓,茶鼓,侍者主之。如上堂法鼓,长击三通。小参,长击一通。入室三下,普说告香,各五下。如特为尊宿,特为大众,特为新旧执事,击茶鼓一通。退座三下。”“库堂前鼓,库司主之。报斋三下,堂中煎点茶汤,集众退座,每日斋粥,下堂和南,并击之。大普请,长击一通。”《清规》中记载同此。

另外也有板,称作打板或鸣板,作用同于茶鼓。有时鼓板并列。如《清规》“僧堂内煎点”条:“长版后众僧集定。”“赴茶汤”条:“闻鼓版声及时先到,明记坐位照牌。免致仓遑错乱。”照牌是用来表明坐位次序的,也要事先备好,以免临时错乱。

总之,禅寺中的茶汤礼仪有一套严密的程序,从击鼓鸣板召集僧众,到依照照牌入坐,可谓“等级森严”,不能有半点差池。

八、结束语

以上笔者从七个方面,对唐宋来以来禅寺中的茶汤礼仪及做法作了粗略分析。可以看到,禅寺吃茶不仅仅是爲了解渴,更多的是一种对禅门仪式的注重。从吃茶时出茶榜、茶状,到敲击茶鼓、茶板,以及烧香、行茶、浇汤、劝吃茶、行茶葯、谢茶等过程来看,禅门对待茶汤礼仪是十分注重的。正如《禅林备用清规》中所说:“禅苑清规,始自百丈制礼作乐,防人之失。礼以立中道,乐以导性情。香烛茶汤,爲之礼;鈡鱼鼓板,爲之乐。”将茶汤礼仪提升到儒家“礼乐”的高度,可谓推崇备至。宋代禅门有“煎点茶汤,丛林盛礼”的说法,《丛林校订清规縂要》中也说:“自古茶礼最重,有谢茶不谢食之说。”

限于篇幅和体裁,笔者在探讨唐宋茶汤礼仪时并没有将烧香内容纳入,主要是考虑到这是一个专项题目,有待以后专题讨论。宋代有俗谚曰:“烧香点茶,挂花插花。四般闲事,不宜累家。”唐宋以来,烧香已成爲一种专门的技艺和职业,有诸多香铺、行香人、印香人、香婆子等。印香也称篆香,最早从寺院中兴起,不仅用来供佛,也用来计时,称作“无声漏”。禅寺中无论茶礼还是汤礼,以及入室参请等,都要先烧香或告香,香炉、香瓶、香盒、香丸、香支是必备的,燃香、拈香、炷香等都有相应规约,并有“告香图”供僧众研习,可见宗门对于烧香礼仪的重视了。

另外,在探讨唐宋禅寺茶汤礼仪时笔者结合唐宋以来煎茶、点茶之法予以说明和佐证,这样就避免了过去一些研究者因爲不熟悉茶法而对禅寺茶礼的一些误解。然而去圣时遥,古风不存,《清规》中许多茶汤用语在我们今人眼里已然变得陌生,加之现存禅寺中已经彻底没有了这些古代茶汤礼仪,所谓“礼失而求诸野”似乎也不可能,凡此种种,都对研究宋代《清规》茶汤礼仪带来一定的困惑。正如清人仪润所感叹的:“又规条中,古有而今无者,如点茶抛香之类。古无而今有者,如祖忌增百丈等。”(《百丈清规证义记》)孔子曾告戒弟子:“不学诗,无以言”“不学礼,无以立。”儒家最终诗教和礼仪。如今诗教凋零,礼仪尽失,言而无信,立则偃蹇,徒余叹息。至于本文所论,难免粗疏甚或舛误之处,还望识者有以教我爲盼也。

【摘自2017年《吃茶去》杂志(总第67期);作者:马守仁(陕西西安),系茶禅文化研究学者,著有《无风荷动》《岭上多白云》等】

参考文献:

《禅苑清规》,[宋]宗赜着,苏军点校,中州古籍出版社2001年版。

《丛林校定清规总要》,[宋]惟勉编,《卍新纂续藏》第63册

《律苑事规》,[元]省悟编述,嗣良修订,《卍新纂续藏》第60册

《幻住庵清规》,[元]明本着,《卍新纂续藏》第63册

《禅林备用清规》,[元]弌咸着,《卍新纂续藏》第63册

《敕修百丈清规》,[元]德煇编,《大正藏》第48册

《百丈清规证义记》[清]仪润証义,《卍新纂续藏》第63册

《小丛林清规》,[日]无着道忠撰,

《禅林象器笺》,[日]无着道忠撰,《佛光大藏经》,高雄佛光出版社1994年版。

《景德传灯录》,[宋]道原纂,《大正藏》第51册

《五灯会元》,[宋]普济着,中华书局1984年版

《茶经》,[唐]陆羽着,《影印文渊阁四库全书》第844册

《封氏闻见记》,[唐]封演着,台湾影印文渊阁《四库全书》本

《茶录》,[宋]蔡襄着,台湾影印文渊阁《四库全书》本

《大观茶论》,[宋]赵佶着,台湾影印文渊阁《四库全书》本

《武林旧事》,[宋]周密着,文化艺术出版社1998版

《梦粱录》,[宋]吴自牧着,文化艺术出版社1998版

《陈氏香谱》,[宋]陈敬撰,《影印文渊阁四库全书》第844册

《香乘》,[明]周嘉冑撰,《影印文渊阁四库全书》第844册

《唐、宋寺院中的茶与汤药》,刘淑芬《燕京学报》(第十九期),北京大学出版社,2005年

《禅苑清规中所见的茶礼与汤礼》,刘淑芬《中研院史语所集刊》第七十八本第四分,台北:2007年

《宋元禅宗清规研究》,王大伟着,宗教文化出版社2013年版

《日本茶道文化概论》,滕军着,东方出版社1992年版

《中国茶文化经典》陈彬藩主编,余悦、关博文副主编。光明日报出版社1999年出版

《中日茶文化交流史》,滕军着,人民出版社2004年版

《茶与宋代社会生活》,沈冬梅着,中国社会科学院出版社2007年版

《中华茶道》,丁以寿主编,关剑平、阮逸明副主编,安徽教育出版社2007年版

《中华茶史》,夏涛主编,郭桂义、陶德臣副主编,安徽教育出版社2008年版

《文化传播视野下的茶文化研究》,关剑平着,农业出版社2009年版

《无风荷动——静参中国茶道之韵》,马嘉善着,北京大学出版社2013年版

(《吃茶去》杂志)中国民间有句俗话,叫“浅茶满酒”,主人待客时茶要浅倒、酒要满杯,客人饮茶要细品慢咽。这样的平常生活场景中就包含了中国茶道的一个基本精神取向:在闲中返隐并取乐。中国古代文化是在本土自生式缓慢生长出来的,茶文化更是在从容、闲散的生活处境中孕育出来的,所以,中国茶道在品茗论茶时延长了个人独处或者与友人相处的时间,同时也放大了狭小场所(茶室)的空间意义,强调细细品味杯中茶汤,同时把玩手中器皿、与周遭环境共处同安,在场者的内心交流无需言语,仅仅因为共处一室、共饮一壶茶而得以完成。传统中国茶道提出的四境说对此有较好的揭示,本文将进一步对此作出现代诠释。

一、 中国文化传统孕育下的中国茶道

关于中国文化传统的内容及其特征的讨论,可谓汗牛充栋,学者们提出了许多富有启发的观点,这样的讨论还将继续下去,因为中国文化传统是流动的、生生不息的,对中国文化传统的认识就不会停止。本文的重点不是阐述中国文化的历史发展或者其中各个有机组成部分,而在于概要说明中国文化传统的总体结构。笔者认为,中国文化传统的总体结构是“一体两用”,即以儒释道一体为骨架,中医和茶道构成其两翼,这两翼是儒释道之体的巧妙运用和成功渗透。对传统中国人来说,中医医身、茶道修心,身心和合及其价值追求都体现在儒释道一体的学统上。早在魏晋之时三教合流的倾向就已经出现,隋唐产生了众多三教合流的文化成果,如建筑风格、学术教义、生活样式等,中国茶道就是代表性的重要产物。

饮茶作为一种生活方式在中国何时出现的呢?郝懿行在《证俗文》中提到,“考茗饮之法始于汉末,而已萌芽于前汉,然其饮法未闻,或曰为饼咀食之,逮东汉末蜀吴之人始造茗饮。”这是有关中国人将“茶事”作为生活中的一个重要事件的较早记载。此时,茶事已经脱离初期的药用、食用阶段,进入到饮用的阶段。即便进入到饮用阶段,饮用方式也在不断变化,隋唐时的煎茶(煮茶时要添加一些佐料,如盐、香料等)到宋代的点茶(茶要烘烤并碾成粉末,倒入热汤时还要不断击搅),明代时放弃饼茶、团茶改用散茶,出现了泡茶这样的饮法,这种饮用方式能够完好地再现茶的本味、茶汤的本色,大为流行并一直沿用至今。我国南方少数民族地区,如云南、四川、贵州、湖南等地还留有食用式饮茶法,宋代的抹茶和点茶法传入了朝鲜和日本,成为了他们的代表性文化传统,在中国大陆则因泡茶法的一统天下而被遗忘。

“茶”原本有多个同义字,包括荼、槚、蔎、茗、荈等,最后统一定为“茶”字,根本原因是“茶”的字形最接近中国文化传统所设定的天地人关系的构想。“茶”,“其字,或从草,或从木,或草木并。”(陆羽《茶经》)其义为“人在草木间”。苍天之下,人为万物之灵长,敬天尽地利以利人。茶本为自然界一介植物,被人发现、采用、加工,茶从万物中脱颖而出,成为人的宠爱;同时,人因茶而获益、满足,茶所集纳的日月精华、水汽凝结和山岳含育均被人做出了极大开发,人成为茶的受益者。

应当承认,至今仍然有学者明确反对“中国茶道”的提法,认为中国只有茶文化(包括茶俗、茶礼、茶艺等事业)、茶产业(包括茶叶生产、制作、贸易等活动),但始终没有发展出系统、严谨的“茶道”。不可否认,中国历史上并不存在完整的茶道理论,也无明确的茶道流派传承,但这只能说明中国茶道有其特殊性。决定是否有茶道的关键是有无对茶事活动所内含的精神性价值(与人相关)和思想性价值(与知识相关)做出有意识的总结或概括。有无总结是一回事,总结的深浅、广窄是另一回事。通过饮茶获得身心安宁、精神愉悦并对此做出思想升华,这显然不再是生理活动,它已经进入到自我实现的境地,肯定这一内容就可以视为茶道,关于这方面认识的总结就是茶道研究。将茶的生命比拟人生,将饮茶体悟引向对自然万象、宇宙世代的洞察,并将之理解为天道、真理的具体化,这也可以说是中国传统思想对茶的总体性把握。许多文人、僧人、思想家对此都留下了富有启迪的独特见解、深刻体悟,如陆羽、苏轼、朱熹、周作人、林语堂等。茶道广泛存在于文学作品、画作之中,并对中国陶瓷工艺、美学设计等产生了持久的影响。笔者之所以主张中国茶道真正形成于宋代而非唐代其原因就在于唐代的饮茶活动还有着浓厚的、与物的深切关联,这直接干扰并降低了有关茶的超越性思考。宋代就所有不同,闲适生活方式的普及和格物致知理论的兴起,为茶道的提出分别提供了现实的和思想的双重铺垫。

从字义上说,茶道意指基于茶自身的性质而淬炼出的精神世界。茶自身的性质首先是它的自然属性和对人身心的益处,在此之上关于茶所展开的情感投射和意识升华才进入到人所创造出的精神世界。人类文明构建了诸多包含信仰、文学、哲学、艺术之内的精神世界,中国文化传统所推崇的精神世界主要体现在乐生、天命、义理等重要命题上,茶道正是以茶为载体在品茗中以茶说事、以茶喻理、以茶论道。从与中国传统思想的关联角度上看,中国茶道的具体内容可以表达为如下三个方面,即闲、隐、乐。三者统一到人,媒介是茶。“闲”是中国茶道的心理基础,“隐”是中国茶道的社会主张,“乐”是中国茶道的价值追求,就三者的内在关系来讲,“闲”是前提条件,“隐”和“乐”是刻意营造或试图表达的精神状态。

“闲”在中国文化中有多重含义,负面的是指不事稼穑、游手好闲、吃闲饭;正面的是指从容、优裕、散淡、豁达,正面的含义中既包括品质方面,也包括生活方式。与茶道关联的“闲”显然是指后者。“闲”就是有工夫,并且肯在茶上下工夫,茶因闲得以成就,闲因茶得以充实。时间上的闲只是一个方面,重要的是心理上、精神上的闲,要点在于一种生活态度,即从容应对,等闲看过苦难沧桑、视荣辱或声誉为身外物,置之度外,心中只有茶,将我融于茶,将茶化作我。这样的“闲”正是精神成长、自我发掘和自由意志伸张所必备的思想品质,得闲之真谛的人才会在意向内观照,求取独立的个体我。

从价值论上说,“隐”的消极含义是保全其身,明哲保身;“隐”的积极含义则是脱俗、淡泊、精俭、洁身自好,这不是被动的退让、逃避,而是在知其不可为或者无力改换他人/社会时、仍然顽强保留自身的处世原则、固守内心的道德律,这是以一己之力抗争凡俗世界、庸常大众的随波逐流,不做犬儒,放弃世常的名利而求取个人的精神圆满。如范仲淹所言,“居庙堂之上则忧其君,处江湖之远则忧其身”。因此,茶道中的“隐”揭示的是茶人饮者在生活、社会中如何立身的大问题,隐后返本,身处闹市求心安,身处高位知进退,隐与显是一对相互依托的对立统一,隐后再显的是本真的我,不忘初心,为人处世不忘己身。“隐”要有强大的内心支持才可持久,避喧嚣而处落寞,离繁华而安清贫,这非一般人可为。陆羽在《茶经》里说,“茶之为用,味至寒,为饮,最宜精行俭德之人。”他不是说喝茶后,人就自动获得了“精行俭德”,相反,那些本就“精行俭德之人”是最宜饮茶的,陆羽的意思十分明了,那就是人选择了茶,茶的德行是人的德性之外显,饮者之品性投射到茶这一实物上。禅茶一味也正是从这个意义上立言的,佛家弟子之所以选择茶来解经悟道其缘由也基于此。

“乐”是中国文化传统的重要主张,甚至也可以说是它的一大特点。孔子曾言,“知者乐水,仁者乐山”,孟子提出“与民同乐”,《太平经》云:“人最善者,莫若常欲乐生,汲汲若渴,乃后可也。”西方哲人提出了德福一致,中国文化传统更加倾心于“德乐合一”,如助人为乐、乐于助人、乐善好施,都是将行善、助人与快乐联系在一起。这样的快乐是一种因所认同的价值得到实现而产生的内心愉悦,是一种精神快乐,体现了“众乐乐”般的精神快感。“乐”使中国茶道明显有别于日本茶道。日本茶道生发于佛教寺院,最初由出家人阐发和传承,以后形成的茶道流派“三千家”,也严格维护了师徒授受关系,具有高度的封闭性,因此属于小众文化或雅文化,在其精神内涵上突出的是施茶、吃茶过程中的寂、静、敬的成分,走向了纯粹形式化的理念体悟。中国茶道之乐重申了对此世的投入和对人身处其中境遇的关切,因此,中国茶道具有更加平实的表现形式和更加生活化的现实关怀。无数的历史事件表明,无论身处何种情境下,多数中国人都易于快速接受现状,这与中国茶道乃至中国文化中的乐观主义是分不开的。

二、 茶道四境说的提出

冯友兰先生认为中国传统哲学的主题是人生哲学,中国哲学精神也脱离不开对人/人事/人情的考量。他还根据中国传统哲学的基本立场概括出四种人生境界,分别是:自然境界、功利境界、道德境界、天地境界。前两种境界都是非哲学的,只有后两种境界与哲学有关,并且是哲学关注的对象,冯先生还指出,只有借助哲学的反思省察,人生才能达到道德境界和天地境界。

冯友兰先生所概括的境界说看似是对中国传统思想的归结,其实是接受了西学影响、采纳西方哲学的范畴体系的尝试,例如,冯先生所讲的“自然”就不是儒家的原初含义,同样,他明确地划分出可以成为哲学对象和不可以成为哲学对象两种不同的层次,这也是有别于中国传统文化注重“世间道”的做法。中国茶道无法划入冯先生的哲学对象之中,因为它不是形而上学的观念构建,没有正面回答知识论问题,它只与日用生活相关,只在民间风俗和日用生活中寻找意义,却力图将日常事件变为情趣、乐事,从而获得恒久性。

然而,传统中国茶道也讲境界,很早就提出了四境说,分别是:物境、艺境、人境、心境,并认为四境俱美才是至上状态。明代的书画家徐渭(1521—1593)被世人称为“茶痴”,他最明确提出了宜茶境界说,认为物境、艺境、人境、心境俱美者乃宜茶最高境界。物境指饮茶的环境,主要指不是人为建造的居室、楼宇,而是自然天成、幽静清雅的场所,如竹海、梅林、泉边、湖畔等;艺境指使用器具的造型、冲泡或饮用之法的得体、抚琴弄箫的声乐等共同构成的雅致脱俗的氛围;人境则指嘉宾来客与主人的融洽关系,专心于饮茶,彼此声气相投、趣味相和;心境指在饮茶中忘却世间万象,人与茶、茶与人合二为一,一心悟道,由此求得心胸的物我两忘、豁然开朗。

茶道四境之间并非简单的高低替代关系,相反,四境是相互补充、缺一不可的连带关系。物境和艺境提供了实体性基础,人境提供了人际交往沟通的条件,心境则受到前三者的引导,反过来又纯化、提升前三者的存在方式。宋人提出的饮茶“三点”——饮茶环境、水质和茶具、品饮者的修养三个方面,讲的是同一个道理,也可用看做是茶道四境说的前身。

茶道四境界不是人生境界,也非道德境界,它只是对生活情趣的关注,在匆忙、庸常的日常生活中寻找情投意合的同道,在刻意营造出的人为环境中折射当事人的思绪和体悟,这就是生活的闲、人生的隐和现世的乐。明末清初文学家张岱(1597—1679)有句名言,“人无癖不可与交,以其无深情也;人无疵不可与交,以其无真气也。”茶道四境在匮乏经济时代显得有些铺张或矫情,对俗世凡众来说它显得过于高格调和雅致,通常会被不谙茶道的人视为“茶疵”、“饮癖”,然而,恰恰是这些对茶情有独钟、不改初衷的人成就了茶道,使茶事成为风雅,使茶人有了品味。

中国传统茶道的四境说所讲的茶道不是在用时间来衡量,相反,只在乎空间,中国人喝茶可以从早到晚,时间似乎停滞了,时间的意义消逝了,重要的是喝的什么茶、用的什么茶具、所处怎样的环境和心境,这些都是空间要素。中国茶道弱化了时间维度,突出了空间维度,饮者或主宾饮者们共处的空间性存在的属性得到充分阐发。中国茶分产地、产区;但各地的饮茶方式也有地区差别,茶室、茶馆的陈设在理念上大多刻意滤去了时间的向量。据说真正谙茶者在头三杯不事任何言语,静静品茶,全身心关乎茶主泡茶的一举一动,用心体会茶汤之味、茶器之美、茶艺之精、茶席之雅,等等。品茶过程中茶者(包括茶人、茶客、茶主)的思想沟通不是靠语言传递,而是靠共感,情感共鸣,这样的情感分享与特定的场景及其要素相匹配,它是以彼此共在、身心在场为其表现形式的。西方人则非常不同,他们用时间来度量茶,喝的是晨茶、上午茶、下午茶、晚茶,茶就像钟表一样提示人正处于作业或行为的某个阶段,所凸显的是茶外之人的所作所为。茶只是工具性存在,茶为人所用,仅此而已。

令人遗憾的是,茶道四境虽然关涉空间,但只是十分狭小的范围,往往只是设茶席、茶会的那块空间,或者仅仅关联案桌、茶几的空间。饮茶者之外,即便在同一室内(如茶室、茶馆)仍然可能垃圾遍地。中国茶道只提供了十分有限的悟道体验,却没有成功扩展、延伸开来,成为“新民”乃至“新生活”的源头动力。蔡元培在写于1916年的《华工学校讲义》中说道:“华人素以不洁闻于世界:体不常浴,衣不时浣,咯痰于地,拭涕于袖,道路不加洒扫,厕所任其熏蒸,饮用之水,不加渗漉,传染之病,不知隔离。小之损一身之康强,大之酿一方之疫疠。”推己及人、由此及彼这些中国文化传统倡导的“类推”在茶道中未被生根、发扬。中国茶道创造的洁净世界只局限于当事人的精神领域,却可能无涉于周遭环境,更未激发出行动的意志。中国士大夫阶层的“坐而论道”、缺乏行动力的劣根性也大抵与此相关。

中国茶道具体内容——闲隐乐——正是通过“四境”得到充分体现的。茶道的物境在于野趣、雅致,在世间却又脱俗清新,这就是闲和隐;茶道的艺境强调合于时令,契合仪规,烘托出寂静、清和的空间,这就是闲和乐;茶道的人境突出的是同坐茶席中人一期一会,以情相交,以茶传情,这就是得一知己而足矣的至乐;茶道的心境关注当事人反躬自省,向内心观照,以茶喻人生、事业,涤除内心的不满、怨恨,成就自性的伸张,这就是“大隐隐于市”的真谛。可以说,茶道四境说从不同角度全面解读、深化了中国茶道。

换句话说,中国茶道虽然也强调由茶及道、茶中见道,但并不追求道外世界。一句话,中国茶道的本质是道茶一体。日本茶道援佛入道,突出了“孤”、“寂”、“清”的品味;中国茶道引儒入道,强调的是“闲”、“隐”、“乐”。中国茶文化在唐代兴起时就是雅俗共赏,宋代出现茶道时,也是同时存在士大夫、寺院、宫廷、世家、平民等不同的表现形式,而且佛门、道观、儒家的祠堂、学堂、孔庙等都依据各自有关天、人、物的理念预设而发展出了不同的茶礼、茶艺乃至各自有别的茶道。茶文化流布广泛,是因为吃茶人都接受了其中的乐趣。周作人曾在《喝茶》一文中有极好的概括,“茶道的意思,用平凡的话来说,可以称作‘忙里偷闲,苦中作乐’,在不完全的现世享乐一点美与和谐,在刹那间体会永久。”中国茶道具有深切的现实关怀,本着及物、依人、乐生的原则将茶道落脚在生活情趣上。

三、 茶道四境说的现代诠释

新中国建立后,全面开展的社会主义改造运动传播了社会主义新价值观念和生活方式,同时对中国自古以来形成的传统文化的诸多具体形式都做出了彻底否定,既根除了封建制度的社会基础,也对民众一般日常生活产生了巨大冲击,其间茶道研究、茶文化样式几乎停滞,仅仅保留了单纯物质性内容的茶叶种植、加工、买卖,因为茶叶是当时为数不多的出口创汇产品。然而,饮茶、品茶的过程而产生的悠闲生活方式,散淡人生态度和追求精致、雅致、品味生活的志趣都被无情扫除,茶文化不再传承,茶道研究被迫中止。

实施改革开放政策也给中国茶文化复兴创造了条件。许多地方政府大力发展茶叶贸易,鼓励围绕茶叶而进行的各类文化事业,各地纷纷成立了茶协会,茶馆也雨后春笋般繁荣起来,茶事活动频繁,并且参考和吸收台湾经验,开发出各种茶艺表演,茶事相关的茶产业,如茶服、茶器、茶具、香、古乐器、国画等都得到了蓬勃发展。最重要的是,人们对茶的态度发生了显著变化,开始赋予茶各种积极、正面的价值。饮茶者(无论是在自家独斟自饮还是与人同泡茶馆)都不再被视为游手好闲的人,相反,经常被看做是有品位的风雅之士。

期间也出现了一些令人担忧的现象,例如奢靡之风盛行,茶的包装过于精美,造成大量垃圾,增加了环境负担;茶具和茶器过于昂贵,离普通人的生活越来越远;茶艺表演出现了许多不雅或庸俗内容,冲淡了饮茶本身的乐趣。更为严重的是,一些茶生产商、经销商偷工减料、以次充好,使用过多的化肥和杀虫剂,加工过程中添加了过多干扰茶性的有害物质,这些行为导致许多种类茶叶品质的退化,这种杀鸡取卵、急功近利的行为完全违背了传统茶人应有的职业操守,也与茶道追求格格不入。

当代中国茶道所处的时代场景已经大大不同于古代。在匮乏经济时代,茶仍是稀缺品,好茶或上等茶更是珍稀品,只有殷实之家方可享受,一般平民百姓买茶只是备着待客之用,平时是消受不起的。而殷实之家大多受过良好教育,识书达理,品茶论道、鉴茶赋诗等都只是士大夫、文人之间雅致生活的追求。虽然只有占总人口极少数的人饮茶,但他们大多是知识的拥有者和思想的创造者,他们不仅维持了茶文化,也推动了茶道的传承和深化。然而,今日的中国人大多可以消费得起茶叶,茶叶的供应源源不断,茶叶的种类层出不穷,饮茶的方式不断翻新,茶真正成为粗茶淡饭般日常和廉价,饮茶者可能是每个人,即任何一个“涂之人”,此时,茶道何存?跨越全部阶层、通用于所有人群的茶道是否还有存在的可能?

饮茶成本的降低和饮茶程序的简化,茶日益向民间普及,中国传统的文人茶文化逐渐被平民茶文化取代,平民茶文化是否可以延续传统中国茶道呢?笔者认为,中国茶道所主张的闲隐乐三种精神不仅仍然具有意义,而且在今日获得实现变得更加可能,主要得益于物质手段和技术水平的提高,人们从繁重的体力劳动解放出来,闲暇时间增加,可支配的财富也极大增加,度闲和求乐变得唾手可得。然而,发达的物质生活和快餐化消费也使时间碎片化,精致生活追求变得局促和难觅,普遍的烦闷和躁动紧压了人的精神生长的空间,在丰裕时代如何安顿心灵、为我们的精神向往提供场所?这是今日茶人所要面对的现实问题。

这就必须强化茶道中的四境功夫。返归自然,按物之本性行事,顺物理尽物力。茶本是自然一物,饮茶之益来自于茶性的最佳发挥,茶道的初心就是保持对茶性的尊重。茶道四境必须依此茶性自然主义原则加以展开。艺境虽是人所造环境,也应以模仿自然、接近自然为原则,将艺境融于物境之中,饮茶者无论身处何处其心境和人境都应返璞归真。质言之,虽然心境重在个人独处的内心观照,人境强调以敬待人求得声气相投,但人境的出发点是心境,有独立人格和自处自律的人才会与人平和相处,茶道四境其实就可以化约为二境:物境和心境。茶人的举手投足是自身心境的外化,所使用的器具、营造的环境皆由心性外发,洞察物之本性以尽物力,对茶事中的一切皆抱持恭敬、谦和的态度。二境皆出于一心:这就是奉茶之心,易言之,敬茶之心。

中国茶道的基本精神是主张在俗世生活中返本归真,在庸常世界中寻找优雅品位。在此,重要的不是茶、茶具或茶室,而是茶人,或者说是饮者在品茗中全身心投入所获得的自悟自省。道在茶中,悟道就在品茗的过程中。物镜、艺境、人境都不需刻意选择,随遇而安,因为象由心生,心境才是根本。在当代,拜市场经济和技术革新之所赐,茶相关的器具极大丰富、陈设越加奢华,茶室随处可见,茶叶唾手可得,然而,这些都是可有可无的,外壳,真正有意义的是饮茶者求放心,将心安置于事关大问题的事物上,用宏大叙事去除生活中的繁杂,用普遍价值提升人生的关切,饮茶让人安静下来,生起敬意,卸去多余的欲望和无谓的冲动,一句话,品茶就是赴一场心灵之约,从这个角度上看,茶道四境可以成为今天中国人的信仰依托。

【摘自2016年第3期《吃茶去》杂志;作者:董鹏(陕西安康)】